Обновлено: 09.01.2023

Русская литература XX века выросла из литературы века XIX, в которой значительное место уделялось евангельским мотивам. Но политические события в новой России наложили отпечаток на отношение к религии и церкви. Советское время ознаменовалось, помимо всего прочего, гонениями на церковь и ее служителей, в стране шла бурная антирелигиозная, атеистическая пропаганда, но какой бы методичной и целенаправленной она ни была, она так и не смогла разрушить в сознании людей многовековые традиции их предков. Евангельские мотивы стали ключевыми образами русской литературы XX века. Рожденные бурей революции, они возникали в произведениях самых гнетущих лет, неся людям откровение, веру, надежду.

К евангельским мотивам обращались в своем творчестве А. Блок и Б. Пастернак, А. Ахматова и М. Горький, И. Бунин и Л. Андреев и многие другие. Примечательно, что особое внимание русские писатели уделяли определенным моментам Евангелия — трагическому периоду от Великого понедельника до Пасхи. Чаще всего в их произведениях мы встречаем ссылки на распятие Христа и на дни Его страстей. И все же, несмотря на сходство взятых образов, авторы переосмысливают их по-разному.

В творчестве Михаила Булгакова отразились лучшие традиции отечественной прозы и наиболее высокие идеи мировой литературы. В своих произведениях он затрагивал самые актуальные, самые волнующие и жизненно важные вопросы. Булгаков стремился осветить глобальные темы истории, нравственности, морали. С уникальной философской глубиной подходил он к осмыслению практически всех вечных проблем человечества.

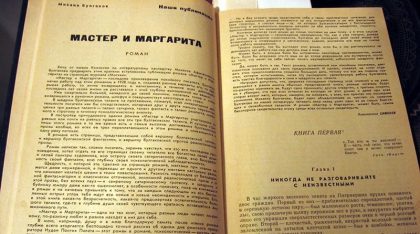

Роман «Мастер и Маргарита» стал своеобразной энциклопедией человеческих душ, исторических событий и библейских сюжетов. В нем органически соединились события в раннесоветской Москве и древнем Ершалаиме, драматическая история Мастера и его Маргариты и мистическое театральное действо — бал Воланда. Причем ершалаимская трагедия Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата стала как бы мерилом всего человеческого, мерилом духовности, нравственности, морали. Булгаков не случайно переплетает романтические библейские мотивы и реалистическое повествование о московской жизни — в романе автор стремится не столько осмыслить и поведать людям историю Иешуа, сколько вдается в более глубокие философские исследования человеческой души. Евангельские мотивы тесно переплелись с текстом романа, который представляет собой как бы два Евангелия: авторское Евангелие «от Воланда» и Евангелие Мастера «от Иешуа». История Иешуа зеркально отражается в окнах московских многоэтажек, во всем ходе мистерии, разыгравшейся в столице.

Действие «Мастера и Маргариты» разворачивается на Страстной неделе перед Пасхой, т. е. перед днем, когда, по преданию, воскрес Иисус Христос. Бал Воланда — это праздник прощения преступников, один из которых, по Евангелию, первым вошел в рай с Христом. Евангельская история зеркально отражается в событиях на Страстной неделе, в символике праздника Воланда: бал — Страсти по Христу, одеяние Воланда —: рубище Иисуса, череп барона Майгеля — череп Адама и т. д.

Москва становится центром нового Евангелия, городом обновления и надежд.

Но Булгакова занимают не столько сами евангельские события, сколько проблемы добра и зла и их взаимоотношения. В его прочтении евангельской истории Иешуа предстает не как Бог, но как человек. Не случайно Булгаков выводит здесь Христа под Его арамейским именем.

История 2000-летней давности открывается нам со страниц рукописи романа, который пишет Мастер. В этом романе он повествует о закате античной культуры и о начале христианской цивилизации. События разворачиваются в Страстную неделю — когда люди постятся, присутствуют на всех службах, когда открываются все человеческие грехи. Пытаясь приподнять завесу над истинной сущностью людей, Булгаков вводит в свое произведение образ Воланда, который фактически занимает место Бога и переворачивает на свой лад традиционную процедуру покаяния. Глазами Воланда автор с «точки зрения вечности» рассматривает все слабости и недостатки человеческие. Эти же недостатки писатель открывает и осуждает и в истории Иешуа и Понтия Пилата.

Никто не признает в Иешуа единственного пророка, его ученик — Левий Матвей — не представляет собой исключения. Сохранивший в себе черты евангельского апостола Матфея (сборщика податей), Левий представляет в своем лице сразу всех учеников, кроме Иуды. Даже слова, записанные им на пергаменте («. Мы увидим чистую реку воды жизни. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл».»), взяты не из Евангелия, а из Откровения, следовательно, должны были быть записаны не Матфеем, но Иоанном. Кроме того, ученики Христа ждали, когда Он «придет во славе». Левий Матвей не ждет этого, и заповедей Иешуа он не выполняет, угрожая зарезать Иуду из Кириафа. Да и главенствующее положение в мире занимает Воланд, князь тьмы.

Устами Иешуа Мастер упрекает современников в трусости, малодушии, в неспособности защитить собственное достоинство под напором диктатуры. Именно эту задачу ставил перед собой и Булгаков. К тому же судьба Мастера очень напоминает судьбу самого писателя. Как и перед Мастером, перед ним стояла непростая задача выжить во враждебных условиях и суметь при этом реализовать свой талант.

Как уже отмечалось, в «Мастере и Маргарите» поднимаются не только и не столько библейские вопросы, сколько проблемы философские, вечные. С помощью Библии автор старается переосмыслить борьбу добра и зла, преступление и последующие угрызения совести, казнь невиновного и ответственность за эту жестокость, бессмысленность предательства и бесплодные попытки искупить его наказанием зла. История Иешуа и Пилата воплощает в себе борьбу света и тьмы. Та же борьба происходит и в современной писателю Москве. Булгаков видит в Иешуа не столько Бога, сколько человека, чьи мысли и поступки могут быть присущи любому смертному. Он, так же как и каждый в этом мире, испытывает общечеловеческие чувства — от страха до страдания. И только сам человек способен разобраться в этих чувствах, управлять своей судьбой. Но какое бы направление ни избрал человек в жизни, все это контролирует Бог и потому наказание за грехи — справедливое наказание — обязательно настигнет грешника. Эту мысль автор проводит в истории Пилата — носителя «самого страшного порока» — трусости. Эту же мысль вкладывает он в уста Воланда. Трусость Понтия Пилата привела к гибели невиновного, и наказание за эту трусость несет именно Пилат. Однако прощен и Пилат и блудница Фрида, а Воланд выполняет просьбу Иешуа. Тьма же — обязательная часть мироздания, ведь если бы не было тьмы, что бы мы называли светом?

Булгаков пытается определить сущность добра и зла, а приходит все к одному и тому же: добро есть любовь, добро есть преданность; зло есть ненависть, трусость и предательство. Будь Маргарита хоть трижды ведьмой, она любит так, как могут любить немногие. Поэтому Левий просит, чтобы «. ту, которая любила и страдала. вы взяли бы тоже. «. Его слова перекликаются со словами Христа в Евангелии от Луки: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (от Луки, 7:50). «Прощение и вечный приют» Пилата в романе — это акт доброты и свободы. И, как заключает Воланд, именно «на этом построен мир».

Михаил Булгаков создал необыкновенное произведение, бесконечное, бескрайнее, как сама вечность.

Важнейшие, глобальные мировые вопросы, волновавшие писателя и освещенные им в романе «Мастер и Маргарита», никогда не перестанут быть актуальными и никогда не станут менее острыми. Они всегда будут волновать читателей, заставлять снова и снова переосмысливать свою жизнь с точки зрения вечности, переосмысливать всю историю человечества в целом.

Христианство — религия откровения. Поэтому не страшно, что человек ограничен.

Для этого и в истории Бог воплощается, приходит сам к людям, раз человек ограничен.

Для этого Бог и к каждому конкретному человеку приходит, желая спасти каждого.

А в романе Булгакова этого, конечно, не видно. Потому что, роман не пересказ евангелия, а роман, где евангелие используется для других художественных целей. Там евангельские события пересказываются Воландом. Который, вообще-то, отец лжи, лжец от начала. И он старается представить Иешуа странствующим философом, у которого всё люди добрые, а сам он даже и посмертную участь людей не решает, а просит! о ней его, Воланда. Впрочем, намек оставлен, всё-таки, Иешуа может исцелять, а у Воланда вечно больная нога, от боли в которой он избавиться не может.

сравните с евангелием:

- Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!

- Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!

- Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.

И это благая весть, так как ранее было:

- и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

Ранее человек действительно был ограничен — дела. Теперь же вера, которую надо принять, которую даёт Бог, может исцелить.

Повторю, вот что происходит, вот в чем благая весть:

- Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.

- И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.

Он сам приходит, сам предлагает исцеление и исцеляет. Человеку нужно было сделать лишь встречный шаг, когда Он пришел и постучался.

Это же касается Вашего второго вопроса:

Булгаков не пересказывает евангелие, он показывает мир отказавшийся от Бога, куда приходит Воланд. Воланд и пародирует Бога, и врет о Нем, и выступает или притворяется, что выступает орудием справедливости, то есть Бога. Всё это одновременно и нам самим надо думать и смотреть. В мире, который дождался справедливости от Воланда (нам же нравится как он наказывает там глупых, жадных, лживых), принцип «воздастся по вере» из благой вести о возможности исцеления превращается в отрезание головы атеисту. Нам же предлагается торжествовать и смеяться над самонадеянным атеистом Берлиозом. Хотя, как Вы почувствовали, не очень то смешно.

А как в жизни, как на самом деле? Где правил бал Сталин, где непонятно было, что сделать, чтобы писать романы. Правильно ли поступала реальная Маргарита?

4 Зигмунд Фрейд Исследования творчества Булгакова наводят многих ученых на мысль, что на философскую концепцию романа повлияли взгляды австрийского психиатра Зигмунда Фрейда, его работа Я и ОНО о выделении Я, ОНО и Я — идеала в человеке.

5 Композицию романа образуют три причудливо сплетенных между собой сюжетных линии, в каждой из которых своеобразно преломились элементы фрейдовского представления о человеческой психике.

6 В библейских главах романа – олицетворение Я — идеала : герой стремится к добру, истине и говорит только правду. Иисус из Назарета и Иешуа Га — Ноцри

7 В московских главах — похождения ОНО Воланда и его свиты, обличающей людские низкие Страсти и пороки.

8 Кто ж е о лицетворяет Я … Кто ж е о лицетворяет Я ? ТАК кто же олицетворяет Я ? !

10 Павел Флоренский Трехмирность Мастера и Маргариты можно соотнести со взглядами известного русского религиозного философа, богослова и ученого — математика П. А. Флоренского Он писал . Истина есть единая сущность о трех ипостасях ….

13 Григорий Сковорода Каждый из трех миров имеет две натуры : видимую и невидимую. Все три мира сотканы из добра и зла, и мир библейский выступает у Сковороды как бы в роли связующего звена между видимыми и невидимыми натурами макрокосма и микрокосма. Библейский, Символический человеческий, микрокосм Космический. Вселенная, всеобъемлющий макрокосм. частный главный мир Космический. Вселенная, всеобъемлющий макрокосм. Библейский, Символический человеческий, микрокосм

15 __________________________________________ ?Воланд ? Соблазняет, искушает Становится Палачом порока Князь тьмы Дьявол Сатана Черт

19 Булгаков переосмыслил евангельский сюжет. Иешуа Га-Ноцри не сын Божий, а сын человеческий, несущий высочайший моральный идеал добра, сострадательности и отваги

23 -Вы — писатель? -Я — МАСТЕР.

25 Два мнения 1. Это наказание за малодушие: он не дописал роман, сдался. 2. Мастер обрёл то, что о чём мечтал: обрел желанный уют, верную спутницу жизни, будет писать так, как хочется, будет слушать музыку, постигать мудрость жизни. Где истина?

26 Что лежит в основе человеческого поведения – стечение обстоятельств, ряд случайностей, предопределение или следование определенным идеалам, идеям?

27 Внутренний мир человека, его отношение к истине становится в булгаковском романе силой, определяющей место этого человека в этом мире

Цитаты Булгакова о жизни, об отношениях между мужчиной и женщиной актуальны и в наши дни. С момента написания романа в 1967 году прошло уже более 50-ти лет, но с мыслями писателя согласится и молодежь века передовых технологий.

Эти слова произносит Воланд после наказания Берлиоза за атеизм. Вера — понятие субъективное. Каждый сам решает, во что верить: в Бога или энергию Вселенной, в Аллаха или Будду, хорошее или плохое. Но верить обязательно нужно, ведь вера является инструментом, который придает силы сердцу и духу, помогает найти цель в жизни.

Скоро на Femmie

Конечно, каждый может ошибиться в браке, как и Маргарита с мужем, которого не любила. Но и найти человека, ради которого захочется изменить всю свою жизнь, тоже может каждый. За любовь следует бороться, как это делали главные герои романа. А браки заключать по любви, и друг друга беречь, чтобы не портить статистику и не ломать жизни себе и другим людям, особенно детям.

С первой главы Булгаков убеждает Берлиоза, Бездомного и читателя в существовании Бога словами дьявола. С этого контраста начинается противопоставление добра и зла. Писатель стремится не только подчеркнуть ценность благих поступков, понять которые мы можем, только столкнувшись с негативными обстоятельствами. Но показывает, что решение о том, что является хорошим, а что плохим в руках самого человека. Награду мастеру и Маргарите в виде покоя дают обе стороны.

Иешуа Га-Ноцри говорил об этом Понтию Пилату в романе Мастера. Все люди добры по своей природе, но есть те, кто несчастлив из-за других людей. И от этого они готовы творить злые поступки. Человек, которого переполняет счастье, способен делиться лишь теми эмоциями, которое у него в избытке.

И в наше время, когда общество продолжает делиться на богатых и бедных, элиту и маргиналов, остаются те, кто завидует другим людям. Такие факторы как одиночество, обиды, ущемление прав, могут подвигнуть человека к неправильным поступкам. И вспомните почтальона Печкина, который не из-за велосипеда, а после появления в его жизни добрых друзей, стал совсем иным человеком.

Воланд говорит Маргарите о Мастере, желающем отречься от обычной жизни. Булгаков утверждает, что наша судьба предрешена заранее высшими силами. И человек не может знать, что для него лучше. Иногда желания могут быть губительными, если диабетик мечтает о сладостях, а аллергик думает только собаке, которую ему нельзя завести.

Будет ли им во благо исполнение желаний? А может стоя в очереди в аптеке за лекарствами им предназначено встретить любовь всей своей жизни? Хотелось бы, чтобы люди в любой ситуации не опускали руки с мыслями, что все предрешено, и ничего не изменить, а продолжали действовать и создавать невозможное.

Читайте также:

- Сочинение свобода печати зализняк

- Символика пьесы вишневый сад сочинение кратко

- Сочинение о собаке далматинец

- Брак по любви или по расчету сочинение рассуждение

- Нугушское водохранилище описание сочинение

метки: Маргарит, Воздаться, Мастер, Каждый, Небытие, Человек, Превращаться, Отрезание

(По мотивам романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова)

…И повелит Он им, дабы пошли они в огненный ручей,

а дела каждого предстанут перед ними.

И воздастся каждому по делам его…

{Пс. 61:13; Мф. 16:27.}

Однажды, читая афоризмы о Вере (пишу это слово с большой буквы из чувства уважения к его значению), мой взгляд остановился на строчке, которая принадлежит Силовану Рамишвили. С этой строчки я хочу начать своё сочинение-размышление на столь философскую и для многих непонятную тему.

«Бог в тебе таков, в какого ты веришь»!

Эта строчка потрясла меня. До этого я никогда не задумывалась над тем, во что верю я.

Моё сознание перевернулось…

Вторая вещь, которая внесла изменения в мой 17-летний мозг, была книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это многоплановый роман, главным звеном в котором является Воланд. Читатель предупреждён о существовании в романе «нечистой силы» с самого начала:

«Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо…»

Не трогательно ли?

Меня всегда волновал образ Воланда. Для некоторых – это Сатана, Князь Тьмы, Лукавый Обманщик, Искусный Манипулятор. Да, это так, но согласитесь, без всех этих ловушек, манипуляций и даже жестокости невозможно изменить людей, которые уже пошли по дороге зла, обмана, одним словом – греха.

Мне кажется, что именно в таких случаях цель оправдывает средства. В наше время, когда материализм доходит до такой степени, что эгоизм перестаёт быть здравым и переходит все границы, духовности почти нет места в человеческом сердце. А должно быть наоборот.

«Каждому воздастся по вере его»

Давайте подумаем, почему «Вера» заменила «Дело» у Булгакова.

Может, потому что Дело – следствие Веры? Но бывают ситуации, где Вера – следствие Дела. Ведь для того, чтобы изменить и даже спасти ещё не до конца сформировавшееся сознание Ивана Бездомного, Воланду пришлось на его глазах убить М. Берлиоза. Столь странную и ироничную смерть Берлиоза. Воланд потом объяснит читателям и самому Берлиозу (то есть его голове) на Балу Сатаны:

« Вы всегда были проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие.

8 стр., 3976 слов

Философские взгляды С.Н. Булгакова

… эпоху: «Философия Соловьева дает современному сознанию целостное и последовательное развитое христианское миросозерцание». Булгаков не только философски освободился от … столь ломаного и сложного — слишком сложного! — духовного пути». Книга эта, собственно, заканчивает период чисто философского творчества Булгакова; … в будущее, блуждают в потемках, не в силах найти пути, и, в конце концов, вынуждены …

Да сбудется же это!

Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за Бытие».

Вот самое главное событие в романе, которое подтверждает, насколько сильна вера человека и к чему она может привести. Не зря же говорят, что люди должны бояться своих мыслей, так как эти мысли могут материализоваться. Мысль, как гром, поражает мозг, избавиться от неё очень трудно. И самое страшное в том, что чем больше о ней думаешь и хочешь прогнать, тем больше она укореняется и становится Верой.

Но не всё так плохо в романе «Мастер и Маргарита».

«Ах, ты, маловерный, несчастный человек»

На самом деле не так уж и важно, во что вы верите: в Иисуса, в Аллаха, в Будду, а, может, просто в Любовь.

Главное, чтобы мысли ваши были чисты и вера ваша крепка.

И тогда, я точно знаю, мы спасём этот мир!

«Бог в тебе таков, в какого ты веришь»!

Пример сочинения 1

М. А. Булгаков в произведении «Мастер и Маргарита» рисует образ Князя Тьмы Воланда. Казалось бы, Сатана должен быть воплощением зла на Земле, должен быть страшным и отвратительным. Однако в романе этот персонаж получился очень неоднозначным…

Произведение как бы состоит из двух частей. В первой описывается советская Москва, во второй − древний Ершалаим. Эти параллельные Вселенные непостижимым образом пересекаются, в том числе благодаря Воланду. Таинственный странник прибывает откуда-то из-за границы. Во всяком случае, так можно сказать, если посмотреть на его костюм: «иностранные» туфли, серый пиджак, трость с набалдашником… В его облике нет ничего необычного, кроме разве что разного цвета глаз. «Профессор чёрной магии» прибывает в страну непонятно зачем. Кому-то он говорит об изучении старых рукописей, кому-то − о балах и праздниках, кому-то − о выступлениях на сцене. Только буфетчик Соков невольно становится свидетелем того, как Воланд открывает душу: он приехал, чтобы посмотреть, чем живёт Москва, чего хотят люди, что они любят и ценят. «Люди как люди», − убеждается он. − «Только квартирный вопрос их испортил». Князь Тьмы искушает тех, кто встретился ему на пути. Поддавшиеся на искушение получают по заслугам, и это справедливо. Дьявол восстанавливает справедливость. Есть у него и помощники в этом деле: Азазелло, Фагот Коровьев, кот Бегемот. Правда, выглядят они скорее шутами при властном короле. А вот Гелла совсем другая. Её образ в большей степени соответствует образу помощника самого Сатаны. Изображение свиты, вызывающей у читателя улыбку, а не страх, − это выражение стремления автора показать, что москвичи во многом сами виноваты в своих бедах и проблемах. Не дьявол является источником их зла, они сами хранят и создают его в своем сердце. Воланд представляет темные силы, но никак не генерирует их. Но каждый герой, проявляющий жестокость, нетерпимость или подлость, укрепляет демона в самом себе. И потом этот демон в образе тени приходит на бал к Воланду, если удостаивается чести быть принятым.

Воланд в романе играет роль силы, вершителя справедливости. Возможности его не являются ограниченными. Это хорошо понимает Маргарита, королева весеннего бала, в награду за свою душу получившая Мастера. Она не осуждает Воланда, осознавая, что он лишь демонстрирует, выявляет недостатки людей. В этом противоречивость образа булгаковского героя. Источник зла − вовсе не конкретный человек и не злой дух, а мы сами. Так что, по-моему, Булгаков через призму невероятных событий, произошедших с момента прибытия Воланда, показал пороки современного ему общества. Значение его образа состоит в том, чтобы продемонстрировать людям их грехи и восстановить справедливость. Князь Тьмы не добр и не зол, он объективен. Его пример подтверждает: люди, которые делают всё для того, чтобы в их душах свет победил тьму, обязательно избегут мести.

Они увидят своё отражение в зеркале под названием «Воланд» и поймут, как нужно праведно жить.

Пример сочинения 2

Воланд – центральный персонаж и один из самых ярких персонажей булгаковского романа «Мастер и Маргарита». С образом Воланда связан и мир московский, и мир ершалаимский, и мир Вечности; и реальное, и фантастическое.

Воланд – сатана, дьявол, князь тьмы, дух зла, повелитель теней. Все эти характеристики используются в самом повествовании.

Образ Воланда появляется на страницах романа с самых первых страниц. Читатель еще не догадывается о том, кем на самом деле является Воланд, так как он представляется прибывшим в Москву иностранцем. В ходе беседы с Берлиозом и Бездомным Воланд ведет себя странно, однако когда Берлиоз действительно лишается головы, читатель понимает, что Воланд – представитель нечистой силы.

Воланд имеет собственную свиту. К ней относятся Коровьев и Бегемот, выступающие в роли шутов, Азазелло, выполняющий всю грязную работу, и служанка-вампир Гелла. Все члены свиты уважительно и почтительно относятся к Воланду, выполняют все его поручения. Стоит отметить, что все недоразумения, произошедшие в Москве, совершаются свитой Воланда. Он участвует только в разговоре с Берлиозом и Бездомным. Даже на представлении в театре Варьете Воланд просто наблюдает за людьми, а все действия выполняют члены свиты.

В повествовании указывается, что Воланд знает многие языки, что он много где побывал. Это говорит о том, что сатана долгие годы наблюдает за людьми со всей планеты. Воланд и его свита наказывают людей, которые заросли пороками.

Воланд прибыл в Москву, чтобы посмотреть на людей, увидеть, изменились ли они или нет. В отличие от Бегемота, который имел вид кота, или Геллы, которая всегда появлялась нагой, Воланд выглядел как обычный человек. У него были отличительные черты: скошенное на сторону лицо, кривой рот, одна бровь была выше другой, глаза были разного цвета: один зеленый, другой – черный, «пустой». На вид Воланду было около 40 лет. Хотя реальный возраст Воланда в повествовании не указан, но в тексте говорится, что он посещал Понтия Пилата.

Будучи самим дьяволом, Воланд имел сверхъестественные силы. Маргарита, которая познакомилась с Воландом и его свитой, говорит о том, что он всесилен. Воланд дает Маргарите и ее возлюбленному покой.

Несмотря на то что по приказам Воланда в Москве совершаются различные странные вещи, большинству людей сатана не причиняет смертельного вреда. В повествовании погибают только двое: Берлиоз и Майгель. Все остальные порочные люди наказаны более мелко. К тем людям, которые заслуживают уважение, Воланд относится дружелюбно. Так, он помогает Маргарите, для которой важным были не материальные средства, а любовь; помогает Мастеру, который пошел против системы и написал непозволительный для того времени роман о Иешуа Га-Ноцри и Понтии Пилате. Произнесенная Воландом на балу к голове покойного Берлиоза фраза «Каждому будет дано по его вере» говорит о том, что Воланд относится к людям в соответствии с тем, как они себя ведут в жизни. Воланд видит людей насквозь, поэтому наказывает их или награждает.

Пример сочинения 3

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» рассматривает добро и зло в их взаимосвязи и взаимозависимости. Это выливается в идею о том, что каждый должен нести ответственность за свои дела и поступки. Мысли об этом вызваны окружающей автора постреволюционной действительностью.

Выразителем идейного содержания романа является Воланд, образ которого интересен и неоднозначен. Его по праву можно назвать главным героем произведения. На важную роль этого героя указывает эпиграф к роману, взятый из поэмы Гете «Фауст». Персонаж олицетворяет зло, но «вечно совершает благо». И это не единственное пересечение со знаменитой поэмой. Под его образом подразумевается падший ангел Сатана. В частности, на это указывает название главы «Бал у Сатаны». Воланд, как ни парадоксально, является тем, кто напоминает об ответственности. Он наказывает тех, кто хочет от нее уклониться. Бог никого не казнит, он наделен функцией всепрощения.

История имени персонажа снова приводит нас к «Фаусту». Мефистофель в одном из эпизодов «Фауста» называет себя господин Воланд. Возможно, родилось имя как созвучие с немецким Faland, что переводится как обманщик. Так называли некоторые немецкие писатели черта. Можно обнаружить и связь с латинским языком: «volant» переводится как полет. Ангелы имеют крылья, а Сатана – ангел, хоть и падший.

Герой появляется в первой главе и вместе с центральными персонажами романа уходит в вечность в конце произведения. С самого начала фигура Воланда окутана тайной. Автор, описывая внешность героя, использует крайне мало конкретных деталей. Такое впечатление, что герой постоянно меняется: одни говорили, что он был высоким, другие отмечали низкий рост. По мнению одних, он хромал на левую ногу, по мнению других, на правую. Третьи заявили, что он не имел особых примет. Даже в авторских описаниях детали меняются по ходу развития действия романа. У него кривой рот, брови находятся на разной высоте, глаза разного цвета. Я думаю, что внешняя оболочка персонажа не более чем условность. В человеческом облике он временно явился на землю. Надо думать, что для каждого своего появления он может выбирать новый образ.

Говоря в общих чертах о внешности Воланда, можно отметить, что это был немолодой импозантный господин. На нем был дорогой костюм и перчатки. Особого внимания заслуживает одна деталь, а именно трость. Набалдашник на ней был черного цвета в виде головы пуделя, что также вызывает ассоциации с произведением Гете «Фауст». У Гете Мефистофель явился в виде черного пуделя. Примечателен и его золотой портсигар, на крышке которого сверкает перевернутый треугольник, масонский символ сатаны.

Воланд сразу включается в разговор Бездомного и Берлиоза об Иисусе Христе. Он дает понять, что тема ему знакома, причем не понаслышке. Читатели понимают, что знания черного мага огромны, за тысячи лет их накопилось немало. Он указывает на то, что история о Христе не выдумка. При этом он упоминает в качестве доказательства разговор с Кантом. Личное знакомство с ученым, умершим много лет назад, наводит литераторов на мысль о сумасшествии незнакомца. Люди, отрицающие Христа, не могут верить в бессмертие.

Воланд – это не столько воплощение зла, сколько противостояние материалистическому миру. Его образ помогает раскрыть идею автора о том, что все внутреннее в человеке остается неизменным. Меняется только внешняя атрибутика. Он представляет силу, осуществляющую возмездие. Наказан за то, что «умыл руки», не пожелал взять на себя ответственность за судьбу бродячего философа, Понтий Пилат. Две тысячи лет он раскаивается в том, что не освободил Иешуа.

Булгаков не делит полномочий между Богом и Сатаной в традиционном понимании. Обычно Богу приписывают добрые дела, Сатане – злые. Основное предназначение Воланда заключается скорее в том, чтобы уравновесить добро и зло, внести справедливость в дела мирские. Все это осуществляется руками его свиты, к которой примыкает и Маргарита. Герой добросовестно исполняет свои обязанности. Он объективно подходит к каждому человеку, оценивая его поступки с точки зрения правды, человечности, совести, справедливости.

Автор явно симпатизирует своему герою и наделяет его широкими полномочиями. Специалист по черной магии может предвидеть будущее, наказывает зло, обличает пороки. Берлиоз первым попадает под каток Воланда именно потому, что он ратует за материалистическое начало в жизни. Он критикует произведение Бездомного о Христе за то, что он признает существование Христа. Нужно показать не то, что он был плохой, а то, что его вовсе не было. Отрицание бога и послужило причиной наказания Берлиоза. Воланд предсказал смерть Берлиоза, хотя вначале его слова об Аннушке, разлившей масло, кажутся бредом. Слова о том, что профессор будет жить в квартире Берлиоза также воплощаются в жизнь.

Воланд не случайно появился в Москве. Город погряз в грехах, московских жителей ждет наказание. Примечателен эпизод, рассказывающий о представлении в варьете. Он показывает суть человеческой натуры. По словам Воланда, в Москве живут вполне обычные люди, за две тысячи лет ничего в них не изменилось. Они «любят деньги, но ведь это всегда было…». Хотя изменения к худшему все-таки появились, причиной тому «квартирный вопрос».

Представление обличает человеческие пороки. Гражданин Парчевский внешне производит впечатление вполне порядочного гражданина. На самом деле он не платит алименты, за что вызван в суд. Об этом сообщает Фагот, демонстрируя фокус с картами. Раскрывается сущность высокого гостя Семплиярова, который вместо служебных заседаний посещает актрису. Она же, благодаря этим визитам, получает роли.

Денежный дождь и бесплатные дорогие вещи в дамском магазине Воланда показывают алчность, вещизм, корысть. Любовь к дармовшине использует Воланд, чтобы жестоко подшутить над москвичами. Следом за Берлиозом, погибшим под колесами трамвая, один за другим подвергаются экзекуции и другие жители столицы. Степа Лиходеев отправлен в Ялту, Иван Бездомный оказался в психиатрической лечебнице, администратор варьете Варенуха превращается в вампира, Босой арестован за хранение долларов, а Бенгальский и вовсе остался без головы.

Обличая и наказывая пороки, Воланд проникается трагической историей влюбленной пары Мастера и Маргариты. Мастер пишет роман о Христе, за что наказывается властью, которая не признает бога. Писатель сжигает роман, подобно Гоголю. Он потрясен этим событием, его психика не выдерживает, он оказывается в больнице для душевнобольных. Судьба сводит его с Маргаритой, которая замужем за о

Булгаков не делит полномочий между Богом и Сатаной в традиционном понимании. Обычно Богу приписывают добрые дела, Сатане – злые. Основное предназначение Воланда заключается скорее в том, чтобы уравновесить добро и зло, внести справедливость в дела мирские. Все это осуществляется руками его свиты, к которой примыкает и Маргарита. Герой добросовестно исполняет свои обязанности. Он объективно подходит к каждому человеку, оценивая его поступки с точки зрения правды, человечности, совести, справедливости.

Автор явно симпатизирует своему герою и наделяет его широкими полномочиями. Специалист по черной магии может предвидеть будущее, наказывает зло, обличает пороки. Берлиоз первым попадает под каток Воланда именно потому, что он ратует за материалистическое начало в жизни. Он критикует произведение Бездомного о Христе за то, что он признает существование Христа. Нужно показать не то, что он был плохой, а то, что его вовсе не было. Отрицание бога и послужило причиной наказания Берлиоза. Воланд предсказал смерть Берлиоза, хотя вначале его слова об Аннушке, разлившей масло, кажутся бредом. Слова о том, что профессор будет жить в квартире Берлиоза также воплощаются в жизнь.

Воланд не случайно появился в Москве. Город погряз в грехах, московских жителей ждет наказание. Примечателен эпизод, рассказывающий о представлении в варьете. Он показывает суть человеческой натуры. По словам Воланда, в Москве живут вполне обычные люди, за две тысячи лет ничего в них не изменилось. Они «любят деньги, но ведь это всегда было…». Хотя изменения к худшему все-таки появились, причиной тому «квартирный вопрос».

Представление обличает человеческие пороки. Гражданин Парчевский внешне производит впечатление вполне порядочного гражданина. На самом деле он не платит алименты, за что вызван в суд. Об этом сообщает Фагот, демонстрируя фокус с картами. Раскрывается сущность высокого гостя Семплиярова, который вместо служебных заседаний посещает актрису. Она же, благодаря этим визитам, получает роли.

Денежный дождь и бесплатные дорогие вещи в дамском магазине Воланда показывают алчность, вещизм, корысть. Любовь к дармовшине использует Воланд, чтобы жестоко подшутить над москвичами. Следом за Берлиозом, погибшим под колесами трамвая, один за другим подвергаются экзекуции и другие жители столицы. Степа Лиходеев отправлен в Ялту, Иван Бездомный оказался в психиатрической лечебнице, администратор варьете Варенуха превращается в вампира, Босой арестован за хранение долларов, а Бенгальский и вовсе остался без головы.

Обличая и наказывая пороки, Воланд проникается трагической историей влюбленной пары Мастера и Маргариты. Мастер пишет роман о Христе, за что наказывается властью, которая не признает бога. Писатель сжигает роман, подобно Гоголю. Он потрясен этим событием, его психика не выдерживает, он оказывается в больнице для душевнобольных. Судьба сводит его с Маргаритой, которая замужем за одним из тех представителей власти, что довели Мастера до творческого кризиса. Она борется за любимого, для нее все средства хороши. Благодаря Воланду, влюбленные обретают свободу.

Образ Воланда не так прост, как может показаться на первый взгляд. Результаты его действий растягиваются во времени. Возможно, именно с его подачи Иван Понырев, известный как поэт Бездомный, становится профессором философии. Воланд не только наказывает за пороки, он заставляет людей проявлять свои настоящие лучшие качества. Добрые, порядочные люди не попадают под его власть.

Без сомнения Воланд является самым колоритным персонажем романа Булгакова. Он вызывает симпатии читателей тем, что наказывает человеческие пороки. Служители церкви усмотрели в этом образе вредное влияние. Они считают, что у читателей может сложиться мнение, что сговор с Сатаной вполне допустим. Воланд, действительно, не выступает в романе против бога. Он на стороне нравственности и добропорядочных поступков. Его жертвами становятся только те, кто не хочет жить по законам бога. В романе Булгакова, как в старых добрых сказках, побеждает добро. Если вспомнить, то и там злая и жестокая Баба Яга помогает Василисе Прекрасной и Ивану-царевичу.

Подводя итог, хочется сказать, что человек должен помнить о том, что ему придется отвечать за порочные поступки. Образ Воланда говорит о том, что силы зла всегда подчиняются воле Добра. С его помощью автор показывает скрытую от посторонних глаз жизнь внешне приличного общества. Он осуждает невежество, бездуховность большей части общества. Любовь, благородство, талант Мастера и Маргариты Воланд оценил по достоинству. Произведение заставляет по-новому взглянуть на нашу жизнь. Оно помогает понять, в чем истинная ценность жизни.

Уникальность романа, которому М.А. Булгаков посвятил последние тринадцать лет своей жизни, неутихающие споры вокруг него, в первую очередь, вызваны спецификой художественной философии, зафиксировавшей рефлексию эпохи по ключевым проблемам, включающим целый комплекс онтологических и аксиологических вопросов, решения которых требовала глобальная цель переустройства мира и переделки человека «эры лицетворения» (определение начала XX в., которое принадлежит С.Н. Булгакову). Масштаб таланта определил Мастера в немногочисленную группу советских писателей, подходивших к решению эпохальной задачи глобально, с привлечением огромного и невероятно разнообразного жизненного материала, который от редакции к редакции все настойчивее диктовал усложнение художественной установки, наращивание амбивалентности текста.

Теперь по прошествии уже многих десятилетий ясно, что диалог большого писателя с временем, детали этого диалога, парадоксальные выводы и наблюдения, предъявленные читателю, были спровоцированы влиянием новой идеологии, разбушевавшимся атеизмом, отчасти философией космизма. Пафос этого диалога, вопреки истовой генеральной устремленности общества в прекрасное будущее, определяли во многом апокалиптические, а затем эсхатологические мотивы, привычно соотносимые с феноменом ушедшего в прошлое к моменту создания «Мастера и Маргариты» модернистского искусства. Подчеркнем, преобладание этих мотивов обозначилось в тот самый момент, когда массовый герой нарождающейся эпохи с огромным энтузиазмом после только что завершившейся депрессии и мощнейшего революционного энергетического выброса сосредоточил все свои устремления на грядущей идиллии («Мы наш, мы новый мир построим…»). Граждане советской России были почти уверены в возможности, в необходимости и реальности заявленных притязаний на пересоздание мира, на усовершенствование природы, на переделку человека и человечества. Никто теперь не сомневается, что в размышлениях над этими установками были созданы «Собачье сердце» и «Роковые яйца», когда мало кто догадывался, и мало кто из догадавшихся решался говорить, что новый мир, который только мечтался как дружественный, родственный окончательно лишит мечтателя главного — ощущения внутренней гармонии, согласия с самим собой, благодати, по В. Далю, «даров Духа Святого», любви и милости Божьей, а экзистенциального облегчения в каждой отдельной человеческой жизни, несмотря на все особенности, тщательно программируемые изменения массовой психологии, так и не случилось.

Наоборот, вопреки ожиданиям революционная эпоха создаст страшное отношение к человеку, которое откровенно сформулировал В.В. Вересаев в статье, посвященной «художественному оформлению» нового быта, написанной по докладу на пленуме Государственной академии художественных наук (ноябрь 1925 г.): «Для нас, в настоящее время, живой человек есть лишь известная комбинация физиологических, химических и физических процессов. Умер человек — данная комбинация распадается, и человек, как таковой, исчезает, превращается в ничто. Остается туша гниющего мяса»1. Эти слова можно считать констатацией глобального уничтожения эсхатологии, начало разрушения которой зафиксировал, по мнению Вересаева, Л. Толстой в гибели Андрея Болконского.

О том, что мотив смерти человека, мотив лично-эсхатологический, является организующим в художественном пространстве романа «Мастер и Маргарита», о том, что Булгаков выводит христианскую эсхатологию на идеологический уровень, уровень художественной идеологии, свидетельствует не только единственная логически завершенная запись Левия Матвея, которую тот мог предъявить в оправдание своего учителя: «Смерти нет», но и заключительный фабульный факт: Иван Бездомный обретает «дом», оживлен идеей продолжения романа своего соседа по сумасшедшему дому, а знакомимся мы с ним как с автором поэмы, изображающей Христа «очень черными красками»2.

Новая религия — советская идеологическая доктрина — декларативно отметала апокалиптические настроения эпохи модернизма, Эсхатологизм мышления, оставляя связанные с ними переживания «бывшим» («Дни Турбиных»), взамен подарила близкую историческую перспективу — светлое коммунистическое будущее. Но индивидуальный страх личной смерти социалистический антиапокалипсис не разрушил, не преодолел. На страницах романа Булгакова — огромное количество тому подтверждений. Главные из них — множественность, вариативность воплощения мотива смерти, расширение его через введение сложнейшего топа «бессмертие», если воспользоваться классической риторической терминологией.

Во-первых, множественность эта воплощается в разнообразии событийной реализации мотива, в сюжетной полифункциональности этих событий. Так завязкой становится гибель Берлиоза, воспринимающаяся в конечном итоге как справедливое возмездие и предсказанная уже в момент знакомства (на третьей странице романа) странным приезжим профессором, который в самом начале разговора почему-то «остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце» (с. 11)3. Кульминация сюжета — бал мертвых, устроенный тем же Воландом. Развязка — уход из жизни главных героев и их перемещение в надмирное пространство. Очевидно, что все названные события, организующие единый дискурс смерти, сюжетно далеко не равноценны. Хотя можно предположить, что самым высоким идейно-оценочным значением обладает последнее.

Во-вторых, не менее интересны собственно художественные, точнее, художественно-идеологические функции событий, обозначаемых концептом «смерть», включающем несколько топов. В романе не единожды повторяется, декларируется, что перед смертью все люди равны, ибо все смертны, «внезапно смертны», потому что жизнь каждого «подвешена на волоске». Абсолютно логично в тексте достаточно отчетливо проявляется отношение к смерти как к закономерному и окончательному итогу любого человеческого пути, к итогу, не допускающему пересмотра или разночтений, обнажающему человеческую сущность. Так, у Маргариты после смерти неизбежно исчезает «временное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт». Лицо покойной светлеет и смягчается, а оскал ее становится не хищным, «а просто женственным страдальческим оскалом» (с. 359). Чуть раньше Булгаков обращает внимание на то, что на бал к Воланду все гости являются «совершенно одинаковыми» («фрачники и нагие женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель»). Ведь одежды мертвецов быстро истлевают, и нет для них никакого смысла в поисках новых, ибо смерть уже обнажила их суть, которую не удастся скрыть ни перед Богом, ни перед дьяволом.

Но трагедия ухода всякий раз подается Булгаковым по-разному и всякий раз провоцирует абсолютно разные читательские эмоции. Смерть может стать испытанием веры, проверкой на человечность, главным инструментом исследования характера персонажа, его конечным жизненным испытанием, событием, заставляющим подвести итоги не только каждого человека, но и все человечество, но может осознаваться и как гуманнейшее избавление от проблем, от мучений и несправедливости. Например, «ужасная смерть» Берлиоза и ужас смерти, охвативший буфетчика Андрея Фокича Сокова, воспринимаются как справедливое наказание за всю прошедшую жизнь, за ложь и обман и у требовательного читателя вызывают чувство справедливого удовлетворения.

На балу у Воланда Маргарита наблюдает «беспристрастного», по рекомендации мессира, ангела Апокалипсиса Абадонну, которому нет дела до личного, пусть и образцового, наказания, таких, как Берлиоз или Соков. Он наказывает смертью погрязшее в грехах человечество, ввергая его в кровопролитные войны, уносящие тысячи жизней, окрашивающие в кровавые тона земной шар. Для индивидуальной, показательной расправы он выбирает, поддерживая Воланда, только предателя. На виду у всех организатор смертельного экзамена на человечность для всего мира жесточайше и справедливо карает барона Майгеля. И почему-то описание этой расправы, даже с предварительным пояснением, с предварительной мотивацией Воланда, которая могла бы восприниматься как оглашение справедливого приговора, заставляет содрогнуться, равно как не находит сочувствия и справедливое наказание утратившего «нравственный императив» человечества. Отчего мы содрогаемся? Может быть, от неприемлемости справедливости из рук дьявола, от несправедливости кровожадной удовлетворенности местью?

Хотя в романе есть «малодушные» герои, которые сами помышляют о собственной смерти как о величайшем благе, дарованном во спасение от нестерпимых болей и непосильных испытаний. Среди таких «малодушных» в момент приступа головной боли — неумолимый и несгибаемый Пилат. Среди них Левий Матвей, умолявший немилосердного Бога о смерти для своего учителя как об избавлении от несправедливых, бесчеловечных истязаний. Страстные мольбы и горячие обвинения верного ученика странствующего философа понятны читателю, как и слова Маргариты о том, что смерть — «это очень хорошо, потому что мучениям тогда настанет конец» (эти слова прозвучали после исчезновения Мастера). С его смертью, стоящей в том же ряду, со смертью от страшной душевной усталости, пожалуй, смириться труднее всего. Хотя и в данном случае трагедия принимается, особенно на фоне тоскующих от нестерпимой пошлости собственного существования посетителей Грибоедова, уничтожаемых непроясненным для них страхом и готовых взвыть под знаменитый ресторанный джаз: «О боги, боги мои, яду мне, яду!». Важно, что все эти стенания, страдания, уходы объединяет одно — предшествующий им непонятный страх, от которого ни одному из персонажей так и не удается избавиться или излечиться.

Чрезвычайно содержательно и то обстоятельство, что в текстовых объемах описание этих смертей представлено как бы «пирамидально». Основанием этой своеобразной пирамиды стало описание абсолютно подвластного бытовому сознанию трагического случая с Берлиозом. И Булгаков очень подробно, детально воссоздает не только сам момент гибели, но и, вызывая физиологическое отвращение, хладнокровно демонстрирует останки погибшего, разложенные почти небрежно на трех столах в прозекторской. А далее он заставляет увидеть глазами Маргариты странную похоронную процессию, сопровождающую гроб покойного. Зачем? Скорее всего, одна из важнейших художественных задач этих эпизодов — выявление, проявление и выявление прорывающихся в сознании идущих за гробом того же страха, разбавленного отвращением и животной радостью, скрытыми в даже про себя не произносимых счастливых восклицаниях: «Да ведь мы-то живы!». Абсолютно понятно: это страх смерти.

А «мучительная смерть» Иешуа, венчающая пирамиду описаний, наоборот, изображается очень скупо. Главное в этом фрагменте романа — акцент на том, что в отличие от всех остальных персонажей, Иешуа сам совершает свой выбор, дважды отвергая попытки помощи со стороны Пилата. Наверное, именно потому только этот абсолютно свободный, гордый, достойный, честный, принципиально важно — бесстрашный выбор воспринимается как единственная на страницах романа бесспорная и абсолютная победа над смертью, одержать которую довелось сыну Божьему. Значительность этой победы так высока, серьезна и очевидна, что практически немедленно рождает в сознании Пилата мысли о бессмертии.

Следовательно, в романе есть смерть и Смерть, смерть как наказание, смерть как награда, все эти смерти являются избавлением от страха, шаг в сторону с жизненного пути, чтобы спрятаться. Только Иешуа способен сделать шаг навстречу собственной смерти, шаг, ставший проявлением высшей свободы и человеческой воли, оказавшийся шагом в бессмертие. И в высшем проявлении смерти абсолютно закономерно возникает топ «бессмертие», художественная функция которого в дальнейшем только усложняется, чтобы в финале ассоциативные поля этих двух кажущихся антонимичными культурных констант получили возможность окончательного и абсолютно органичного слияния.

Итак, третья возможность воплощения мотива — ассоциативные поля, возникающие вокруг центрального для лично-эсхатологического дискурса события, которые задаются уже в названиях глав: «Казнь», «Погребение», «Конец квартиры № 50», «Прощение и вечный приют»… Ассоциации эти продолжаются, развиваются, множатся в цветовых и звуковых рядах, в семантических полях, окружающих понятие, называющее мотив. Приближение смерти знаменуют тишина, лунный свет, забвение или уход солнца и желтые цветы в руках Маргариты, цвет которых подчеркнут фоном — черным пальто героини. Это, пожалуй, самый показательный для эсхатологического мотива символ булгаковского романа.

В работе М.Н. Капрусовой4 убедительно доказывается, что Булгаков, абсолютно сознательно отказавшийся от нарциссов, возникавших не однажды в первых рукописных вариантах романа, в окончательной редакции имел в виду не мимозу, а серебристую акацию, которая могла восприниматься амбивалентно: как древняя эмблема мистерий (участники тайных религиозных обрядов несли ее веточки или букеты цветов во время церемоний, предшествовавших испытаниям перед посвящением в мисты), т. е. как знак ожидающих Маргариту испытаний на избранничество. Но, с другой стороны, эта же деталь в контексте христианских представлений: белая акация — символ души и бессмертия. Хотя нельзя исключить и третье толкование: в актуальной в эпоху создания романа масонской символике этот цветок считался символом преодоления смерти. Вполне вероятно, что возможность тройственного прочтения символа не преднамеренно планировалась Булгаковым. И очень важно, с нашей точки зрения, что в двух из трех возможных толкованиях цветы в руках героини становятся дополнительным художественным намеком на включенность в мотив смерти неожиданной для русской прозы советской эпохи антитезы «смерть — бессмертие», существование которой в той или иной степени проявляется на каждом уровне воплощения мотива смерти. Нам представляется, именно в этой антитезе, настойчиво внедряемой Булгаковым, выкристаллизовывается конечное, сущностное, авторское представление о базовом содержании топа «смерть», организующего мотив.

Это представление абсолютно естественно для Булгакова формируется с участием современников, ученых, философов, писателей и публицистов. О том, что бессмертие человека было предметом напряженной рефлексии в эпоху создания романа свидетельствует не только уже упоминавшаяся статья В. Вересаева (взгляд писателя был бы вполне понятен булгаковской Маргарите), но и чрезвычайно активные, целенаправленные попытки изгнания самого этого понятия из большинства сфер речевого общения, которое, как утверждает Е.С. Балашова, началось уже в Новое время, когда о бессмертии под влиянием безгранично утверждавшегося философского материализма начали писать скептически, считая его пережитком религиозной философии5. Достаточно вспомнить суждения Базарова о собственном посмертном будущем. Все это происходило несмотря на то что проблема личного бессмертия исторически для русских чрезвычайно актуальна. Не случайно в мифах, легендах, сказках часто перечислялись способы достижения бессмертия: набор ритуалов, процедур или перечень подвигов, героических поступков, которые необходимо было осуществить, либо описание стран, мест, достигнув которые, можно было стать бессмертным. Так что уйти от проблемы окончательно и безвозвратно не представлялось возможным. И в двадцатые годы ее пытались «осваивать» в соответствии с духом нового смутного времени.

Один из способов такого «освоения» — превращение бессмертия в атрибут априорно ошибочного, религиозного понимания человеческой сущности и допустимость рассуждений на эту тему только в контексте теорий и методик, направленных на практическую борьбу со смертью. В романе Булгаков изящно иронизирует над этим обстоятельством, не оставляя его без внимания. Достаточно вспомнить плакат, который видит в «узенькой комнате» домоуправления явившийся в Москву за наследством Берлиоза по телеграмме Воланда киевский дядюшка. На плакате «в нескольких картинках» изображались «способы оживления утонувших в реке» (с. 192).

Второй способ — переведение проблемы в метафорический план, чем более или менее успешно занимались преимущественно пролетарские поэты. Например, у одного из самых популярных — В. Кириллова — в «Таинстве посева» (1919) читаем:

Рожденные бессмертной силой,

Мы не погибнем, не умрем,

И сквозь гроба и мрак могилы

К вратам грядущего придем6.

Третий, пожалуй, наиболее интересный, вариант «новой эсхатологии» предложили философы и естествоиспытатели — современники Булгакова. В уже упомянутом исследовании Е.С. Балашовой определяющими для научно-культурного пространства того времени называются идеи первого представителя русского космизма, известного физика-теоретика Н.А. Умова, «Овладение временем» В.Н. Муравьева, «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова, философия последовательного атомиста К.Э. Циолковского. Все эти ученые неуклонно подчеркивали сугубо антропологическую сущность проблемы, что, безусловно, доказывает особую актуализированность личной эсхатологии, потребность в которой ощущалась в дыхании эпохи. В письмах М. Цветаевой (1925 г.) есть такие строчки: «Мне жить не нравится и по этому определенному столкновению заключаю, что есть в мире еще другое что-то (очевидно — бессмертие). Вне мистики. Трезво. Да! Жаль, что Вас нет. С Вами бы я охотно ходила — вечером, вдоль фонарей, этой уходящей и уводящей линией, которая тоже говорит о бессмертии»7. О том, что эта проблема Булгакова занимала, свидетельствует мемуарист, «память которого удержала следующие слова умирающего писателя: «Мне мерещится иногда, что смерть — продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит. Но как-то происходит…»»8.

Судя по семантическому наполнению концепта «бессмертие» в романе «Мастер и Маргарита», верующий Булгаков почти бесспорно испытывал влияние теории Циолковского, утверждавшей, что весь материальный мир, включая человека, состоит из вечных неуничтожаемых «примитивных духов». Следовательно, человеческий организм содержит в себе то, что можно назвать бессмертной энергетической составляющей сознания, а концепт «бессмертие», предложенный Циолковским, «служит связующим элементом между материализмом и неявным идеализмом в его философии»9. Утверждение духовности материи, принципиальное признание возможности бытия после физической смерти, как нам кажется, и стало основой для уточнения эсхатологических взглядов автора «Мастера и Маргариты», его представлений, связанных с проблемой личного бессмертия.

На бытие после смерти в романе, в первую очередь, как кажется, претендуют всемогущие силы зла — свита Воланда. Дьявол, принадлежащий в иудейско-христианской традиции тварному миру, действительно не подвержен смерти. В романе Булгакова эта традиционная религиозно-философская особенность дьявола явлена в его способности принимать облик человеческий, изменять его в зависимости от ситуации, в возможности дьявола находиться с людьми, быть видимым и доступным. Но он все-таки дух, в чем подобен Богу, но дух, существующий вне пространства и времени. Он обитает в мнимом пространстве — в надмирной области неба (это место закрепил за силами тьмы П. Флоренский). У него нет абсолютной власти над временем, ему принадлежит только время луны. Совсем не случайно кот, чрезвычайно яркая фигура в дьявольской свите, в ответ на просьбу Николая Ивановича поставить число на справку заявляет: «Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной» (с. 283). Именно поэтому Воланду нет доступа в сферу, пространство Бога — область предвечного. Он не может видеть Бога, даже имени в разговоре с Левием Матвеем, посвященном судьбе мастера и Маргариты, не называет, не упоминает. Его время и пространство определяет тьма. Туда угодили Коровьев-Фагот, неудачно пошутивший темно-фиолетовый рыцарь, Азазелло — демон-убийца, и Пилат до встречи с Мастером, точнее, до его заступничества, и страшный разрушитель Бегемот, который, кстати говоря, может абсолютно безнаказанно безобразничать в силу собственной неуязвимости только в субботу и только до захода солнца.

Гораздо больше оснований для претензий на бессмертие у мастера и Маргариты, отравленных и умерших в палате психиатрической клиники и квартире Маргариты и отправившихся в инобытие, подарившее им в финале романа покой.

В разговоре с мастером после его отравления изворотливый Азазелло деланно удивляется: «…ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!..» (с. 360). Что нужно для того, чтобы жизнь после смерти продолжалась? Это тот самый вопрос, которым незадолго до собственной кончины мучился Булгаков. Устами Азазелло Воланд предлагает свой критерий жизни и смерти, сформулированный, разработанный основоположником рационализма, дуалистом Декартом: «Мыслю, следовательно, существую». Но вряд ли рациональный способ решения проблемы мог устроить самого писателя. Это лучше, чем небытие, абсолютное исчезновение, которое «по своей вере» (Б. Покровский справедливо замечает, что безверие — это тоже вера) получил Берлиоз, лишенный духовного начала.

Но мастер стремится к покою. Сквозь решетки на окнах в клинике Стравинского его взгляд притягивают лес и река. В славянской мифологии лес всегда сближался с пространством инобытия, отдаленным от человеческого мира, путь к которому обязательно требовал преодоления водной преграды. Так что его готовность к смерти, его восприятие смерти как награды вполне мотивированы стремлением к покою и никак этому стремлению не противоречат. По отношению к героине справедливость данного утверждения вообще не вызывает сомнения, хотя бы потому, что ее сборы на бал к сатане многими деталями напоминают похоронный обряд. Главный жест в этих приготовлениях — обнажение — очень часто в славянских мифах способствовало установлению контактов с «тем светом», а не только обретению сверхъестественных возможностей.

Не все так просто с ее возлюбленным. Художественная функция цитаты из Декарта, которую Азазелло приводит как неопровержимое доказательство инобытия героя, не исчерпывается общеизвестным толкованием. Важно еще и то, что, по Декарту, только душа обладает мышлением и волей. Дьяволу, выходит, это утверждение на руку. А для мастера имеет значение оборотная сторона убеждений великого дуалиста. Он бесконечно повторяет, что хочет только покоя. И очень внимательный читатель, известный современный теософ диакон Андрей Кураев, обращает внимание на атрибуты покоя, которого удостоен герой. Тишина, гомункул, чернильница с гусиным пером, любимая женщина и старый слуга, вишневый сад, заросли дикого винограда, венецианские витражи, Шуберт. Булгаков очень долго и тщательно работал над этим фрагментом. В черновиках есть такой вариант: «Ты будешь жить в саду и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой замок, цепляясь ползет по стене. Красные вишни будут усыпать ветви в саду… Свечи будут гореть, услышишь квартеты, яблоками будут пахнуть комнаты дома… Исчезнет из памяти дом на садовой, страшный Босой, но и исчезнет мысль о Ганоцри и о прощенном игемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь…»10. Очевидно, что окончательный вариант значительно сложнее. Воланд не произносит последних слов — приговора, который прочитывается в символических деталях. Знаком спасительного для мастера пространства остается святая виноградная лоза (по библейской легенде, под виноградом спасался человек от потопа, а народные представления связывают виноградную лозу с миром мертвых, сажают на могилах, изображают на надгробиях11. Оставляет Булгаков и цветущую вишню — оберег для счастливых влюбленных. «Расцвела за окошком белоснежная вишня…» — в советской лирической песне, современнице булгаковского романа, наследуется фольклорная традиция. Значит, покой мастера связан только с Маргаритой. Важно заметить, что исчезает бесследно запах яблок — библейский символ соблазна, с которого началась грешная человеческая жизнь. Ведь в первом варианте Булгаков абсолютно четко сказал, что возможности все переиначить у мастера не будет — не заслужил.

В окончательном варианте Воланд предлагает своему подопечному чернильницу, но это предложение не возбуждает воображения героя — писать он не может. Гомункул, по Гёте, не только нежизнеспособен, но и предельно несчастен. Витражи когда-то раздражали Фауста, потому что преграждают доступ к природному свету, имитируют многоцветие окружающего пространства, но, видимо, именно поэтому нужны мастеру, ведь привлекала его мечта о плюще, который обязательно должен был «завиться» летом на балконе психиатрической лечебницы и закрыть неумолимое солнце. Кажется, к жизни мастера мог позвать, нарушив покой, только Шуберт. Но А. Кураев напоминает, что еще в одном черновом варианте рукописи не просто упоминается фамилия композитора, но звучит его романс со словами «Черные скалы — вот мой покой», т. е. черный покой, покой, цветовыми ассоциациями включенный в семантическое поле смерти12. Это напоминание актуализирует вторую сторону концептуального знака, поданного писателем в высказывании Азазелло о жизни и смерти. В суждениях Декарта есть еще один аспект, о котором дьявол предпочел забыть: Бог сотворил материю, движение и покой одновременно. Следовательно, это явления одного ряда, т. е. явления сугубо материальные, связанные с безжизненным телесным механизмом. Покой — это состояние безжизненное, потому к бессмертию не относящееся. Именно поэтому топ «бессмертие» в повествовательное поле мастера и Маргариты так ни разу и не попадает.

Подозрение о возможности «светозарного» бессмертия возникает по отношению к единственному персонифицированному герою романа — по отношению к Иешуа. Возникает оно на долю секунды в сознании Пилата вместе с тоскливой мыслью о необходимости утверждения смертного приговора.

Бесспорное право на бессмертие в романе получают только Пушкин и Достоевский. И булгаковские герои даже пытаются исследовать причины бессмертия поэтического гения. Тридцатидвухлетний поэт Рюхин, проявивший сострадание к сумасшедшему Бездомному и так и не получивший от облагодетельствованного благодарности, выплескивает свое раздражение на памятник удачливому и везучему товарищу по цеху, обессмертил которого, по его мнению, Дантес: «Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие…»

Бессмертие Достоевского приходится защищать Бегемоту. Причем его оппонент — гражданка, караулившая вход в писательский ресторан, как человек своего времени, времени подвергавшего серьезному сомнению значительность Достоевского, весьма в его утверждении сомневается. А мотивируются эти предпочтения формулой абсолютного бессмертия, самым знаменитым афоризмом — «Рукописи не горят!», завершающим столь любимые Булгаковым игры со смыслами, отражавшими мучительный духовный поиск художника, и окончательно переводящим авторские размышления о смерти и бессмертии в сферу абсолютной духовности, выражающем признание приоритетности духовного начала. Материально рукопись мастера им самим уничтожена. Точно так же давно прекратили свое плотское существование Пушкин и Достоевский. Физическое существование не является ни следствием, ни признаком бессмертия. Самое страшное для героев Булгакова — духовная смерть.

Об этом свидетельствует характер сочетаемости словообразовательного гнезда концепта «смерть». Наиболее частотным словосочетанием с прилагательным «мертвый» в романе является словосочетание «мертвые глаза», а глаза — «зеркало души», значит, мертвые глаза — верный признак душевной гибели. Физическое существование может продлеваться, поддерживаться духовными усилиями человека, которые должны быть сконцентрированы только на стремлении продолжать служение делу своей жизни. Это ощущение было дано Маргарите. От него отказался, закрылся уставший мастер. Так было с самим Булгаковым, когда в декабре 1939-го он писал из санатория: «Возникла надежда, что я вернусь к жизни…» Тут же планировал новую пьесу, размышлял о прозе Апухтина. И когда работа начала двигаться, делился с сестрой Еленой развивавшимися иллюзиями о возможном выздоровлении: «…у меня надежда зарождается, что на сей раз уйду от старушки с косой и кончу кое-что, что хотел бы закончить»13.

Нам представляется абсолютно справедливым предположение Б.В. Соколова о том, что своеобразными источником для главного афоризма стала «История книгопечатания» М.И. Щелкунова, в которой были такие слова: «если душа книги — ее содержание, то тело книги — бумага, на которой она напечатана»14. Вот тут и скрывается тайна смерти и бессмертия великим идеалистом Булгаковым: не исчезает бесследно, не растворяется в темноте только то и только тот, что имеет и сохраняет душу.

Примечания

Впервые: Цветова Н.С. «Каждому будет дано по его вере» (эсхатологическая топика в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» // Универсалии культуры. Вып. 3. Измерения литературного текста: Поэтика. История, Философия. Б-ка ж-ла СФУ. Красноярск, 2010. С. 137—149.

1. Вересаев В.В. К художественному оформлению нового быта // Красная новь. 1926. № 1. С. 162.

2. Если считать, что в данном случае Булгаков использует речевую метафору, тогда поэма Бездомного «очернительская». Но идеолог Берлиоз смысл сочинения своего подопечного видит в ином: не скомпрометировать, очернить Христа, а уничтожить веру в него, похоронить эту веру. Комментарии и идеологические установки Берлиоза включают этот эпитет в ассоциативное поле смерти.

3. Здесь и далее цитаты приводятся по: Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М.А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5, — с указанием страниц в скобках.

4. Капрусова М.Н. Что значили «отвратительные, тревожные желтые цветы» в руках булгаковской Маргариты // Проблемы целостного анализа художественного произведения. Вып. 4. Межвузовский сб. Борисоглебск, 2005. С. 73—74.

5. Балашова Е.С. Бессмертие как концепт теории и истории культуры. Н. Новгород, 2005.

6. Кириллов В. Таинство посева // Русская поэзия XX в. Антология / вводная статья В. Полянского. М., 1925. С. 447.

7. Цветаева М.И. «Любимый вид общения» // Наше наследие. 1991. № 4. С. 53.

8. Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 479.

9. Балашова Е.С. Бессмертие как концепт теории и истории культуры. С. 65.

10. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Ранние фрагменты // Наше наследие. 1991. № 3. С. 77.

11. Агапкина Т.А., Усачева В.В. Виноград // Славянская мифология. М., 1995. Т. 1. С. 374—377.

12. Кураев А. Тайна мастера раскрывается // Время открытий. 2006. № 2. С. 12—13.

13. Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 472.

14. Соколов Б.В. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». М., 1991. С. 97.

Идея Возмездия является главной идеей произведения. У Булгакова присутствует своя собственная теория о жизни после смерти. И эта теория, которую писатель считает самой верной и справедливой, вложена в уста Воланда: «Каждому будет дано по его вере». Несколько странно, что автор вкладывает это изречение в уста сатаны. Булгаков и сам не раз говорил в кругу друзей: «Судимы сообразно с делами своими» и в своём романе он в полной мере выразил все свои убеждения и представления о загробной жизни.

Самый малопривлекательный персонаж в романе, как мне кажется, Берлиоз, потому что он наказан автором сильнее всех. Берлиоз — это явный представитель власти в 30-х гг., достаточно умный и начитанный человек, который участвовал в моральном воспитании общества (в романе он является председателем правления одной из крупнейших ассоциаций, сокращённо именуемой «МАССОЛИТ», а так же редактором известного толстого художественного журнала, то есть имел достаточно большой вес в обществе 30-х годов, и, разумеется, участвовал в формировании каких-либо общественных взглядов). Берлиоз был убеждённый атеист, он считал, что после смерти человек уходит в небытие, то есть для него жизнь сосредоточивалась лишь в физическом теле, он отрицал всякое существование духовного и, разумеется, чувствовал безнаказанность, так как возмездия за содеянное для него как таковое не существовало. В итоге он погибает достаточно страшно, попадает под трамвай и ему отрезает голову.

Итак, Берлиоз погиб физически, но погиб ли он духовно? На великом балу у сатаны, его наказывают следующим образом. Его голову превращают в чашу, то есть он уходит в небытие. Булгаков понимает это, как ужасное мучительное превращение умного, с «живыми, полными мысли и страдания» глазами человека в чашу — бесчувственную неживую вещь. То есть он страдает за свои убеждения, во что верил, то с ним и произошло после смерти.

Показывая грешников на балу у сатаны, Булгаков, доказывает читателям, что бытие всё-таки продолжается. И не смотря на то, что грешники подвержены тлению, мучительному и болезненному, они всё-таки продолжают существовать, веселятся на балу и на первый взгляд нельзя сказать, что они несут тяжкое бремя своего греха, не считая конечно того, что разложение достаточно неприятно, если не сказать больше. Одна из приглашённых на этот бал — Фрида. При жизни она задушила своего младенца «На суде она говорила, что ей нечем кормить ребёнка». Писатель в роли строго судьи наказывает эту женщину постоянными душевными мучениями. 30 лет подряд, каждое утро, просыпаясь, она видит этот злосчастный платок, который вызывает в ней мучительное воспоминание о задушенном младенце.Но Фрида верит, что избавление должно настать рано или поздно, и «чёрная» королева на бале дарует ей прощение. И вместо своего заветного желания, Маргарита просит Воланда отпустить эту бедную женщину. У М.А.Булгакова сатана воплощает в себе не только зло, он прощает грешницу, борется за справедливость, доказывает существование Бога, устраивает великолепный бал раз в год. Почему же именно Воланду, сатане, автор предоставляет право казнить и миловать? Может быть это искупление зла? Может это преображение зла в добро — единственное средство, избавляющее от всех зол, средство от всех человеческих бед, единственная нить спасения? Скорее всего именно так, иначе зачем М.А.Булгаков вложил в уста сатаны слова: «Свет не может существовать без тени”. То есть добро не может существовать без зла, как свет без тьмы. Булгаков М.А. считает, что теперь, многие столетия спустя, носители дьявольского зла, чтобы окончательно искупить свою вину перед вечными странниками, обязаны стать творцами добра, вершителями справедливости. Автор ещё раз подчёркивает «милосердие» сатаны, когда, простив Фриду по просьбе Маргариты (как бы выполнив условия сделки, Маргарита — королева на его балу, а он выполняет её одно желание), он, зная её истинное желание, возвращает Мастера.

Итак, Мастер и Маргарита вместе, но счастливы ли они? Мастер, уставший, больной душевной болезнью, человек и Маргарита, измученная долгим ожиданием Мастера, вступившая в сделку с дьяволом, потерявшая свою природу и заменившая её новой, став ведьмой ради мастера, ради их любви. Но Воланд со своей свитой не оставляют их и видят единственный выход. Смерть… лишь она может дать им покой, которого им не доставало всю жизнь и к которому они стремились и искали слишком долго. Они верили и им воздалось по их вере. Но почему покоем, а не светом? Наверное потому, что Мастер отказался от борьбы за свою любовь, за свою жизнь и за жизнь своего романа. Мастер, написавший роман, вложивший столько сил, души в него остановился на пол пути, а в итоге роман не закончен и лишь в самый последний момент он его заканчивает одним только словом «Свободен!».

Образ Понтия Пилата демонстрирует внутренние борение личности и потому он по-своему драматичен. В человеке сталкивается два неравных начала: личная воля и власть обстоятельств. Иешуа духовно преодолел последнюю, Пилату это не дано. Как человек, он не одобряет смертный приговор, восстает против него, но в качестве прокуратора утверждает. Иешуа казнён, но у Пилата нет ощущения законченности, он не верит в то, что Га-Ноцри мёртв. Разговор ещё не окончен и что-то очень важное Иешуа не успел ему сказать. Понтий Пилат предал единственного друга, струсил, а трусость самый тяжкий грех, так считал Иешуа.

За это он и был наказан, но прощён, потому что верил. Автор провозгласил: победа зла над добром не может стать конечным результатом. Ведь даже прокуратор, обрекший на смерть несчастного странника, приказал тайно убить Иуду. В злом прячется доброе и совершает, пусть и трусливо возмездие за предательство. Борьба добра и зла. Мир зиждется на борьбе противоположностей. Булгаков М.А. провозглашает идею единства добра и зла. «Свет не может существовать без тени». По этому писатель берёт в эпиграф слова Гёте из «Фауста»: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».