Судьба и творчество Оскара Уайльда

«Мы все расточаем свои дни в поисках смысла жизни. Знайте же, этот смысл-в искусстве»,-с убежденностью пророка утверждал Оскар Уайльд, глава английских эстетов. Влюбленный в красоту Уайльд болезненно переживал ее исчезновение из современного ему мира. Грубая буржуазная действительность с ее «материальным прогрессом» и торгашеским духом, который подавлял поэтическое воображение и убивал высокие идеалы, вызывала неизменную ненависть и презрение Уайльда. «Империя на глиняных ногах — наш островок»,- так характеризует он викторианскую Англию, нисколько не обманываясь ее внешним благополучием. XIX столетие, век утверждения капитализма, для него- «скучнейший и прозаичнейший из всех веков». Единственное прибежище от одуряющей скуки, пошлости и монотонного однообразия Оскар Уайльд видит в искусстве. Искусство никогда не представлялось ему средством борьбы, но казалось «верной обителью красоты, где всегда много радости и немного забвения, где хотя бы на краткий миг можно позабыть все распри и ужасы мира». Свою жизнь и творчество Оскар Уайльд посвятил исканиям истины и красоты (понятия эти для него равнозначны) . Однако в своих поисках он часто удалялся от пути, которым шло передовое демократическое искусство Англии. Его творчеству присущи те же противоречия, что и движению, которое он возглавлял: эстетизму свойственны все слабости буржуазной культуры периода упадка, порождением каковой он п является, но в то же время он возникает как течение антибуржуазное.

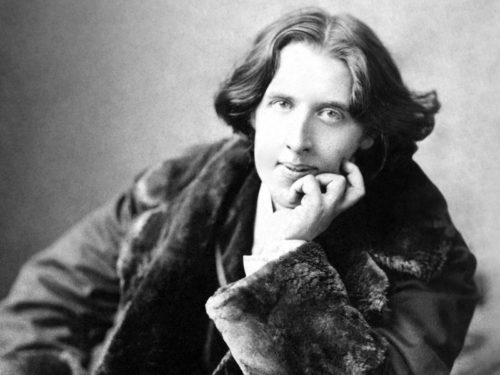

Сын выдающегося ирландского хирурга, удостоенного титула баронета, Оскар Уайльд родился в 1854 г. в Дублине. Вкусы его матери, поэтессы, женщины экстравагантной, обожавшей театральные эффекты, атмосфера ее литературного салона, в котором прошли юные годы будущего писателя, оказали на него определенное влияние. Страсть к позе, подчеркнутый аристократизм воспитаны в нем с детства. Но не только эти качества унаследовал он от матери. Прекрасно знавшая древние языки, она открыла перед ним красоту «божественной эллинской речи». Эсхил, Софокл и Еврипид с детства сделались его спутниками…

Искусство древней Эллады с его спокойной и безмятежной гармонией и страстный романтизм с его напряженным индивидуализмом — в них, по мнению юного Уайльда, воплотилась красота, которую он делает своим кумиром. Годы пребывания в Оксфордском университете (1874-1878), куда он попал благодаря исключительной эрудиции в области античной поэзии, — это период оформления его философии искусства. Сам Оксфорд — островок старинной культуры, сохранивший печать строгого единства стиля, воздействовал на чуткую, восприимчивую к красоте натуру, усиливая неприязнь к неэстетичности промышленной Англии. Здесь слушал он блестящие, полные полемического огня лекции Рёскина по эстетике. «Рёскин познакомил нас в Оксфорде, благодаря очарованию своей личности и музыке своих слов, с тем опьянением красотой, которое составляет тайну эллинского духа, и с тем стремлением к творческой силе, которое составляет тайну жизни».

Уайльд поддерживал бунт прерафаэлитов против серой монотонной действительности, против духа чистогана, который «вознес фабричные трубы превыше шпилей старых аббатств». В их живописи, в их поэзии видел он Ренессанс английского искусства. «Если же этот Ренессанс… оказался так беден в области скульптуры и театра, то в этом, конечно, виноват торгашеский дух англичан: великая драма и великая скульптура не могут существовать, когда нет прекрасной, возвышенной национальной жизни, а нынешний торгашеский дух совершенно убил эту жизнь». Однако Уайльд не был удовлетворен эстетикой прерафаэлитов, идеи Вальтера Пейтера ему казались более привлекательными: Пейтер отвергал этическую основу эстетики. Уайльд решительно встал на его сторону: «Мы, представители школы молодых, отошли от учения Рёскина… потому что в основе его эстетических суждений всегда лежит мораль… В наших глазах законы искусства не совпадают с законами морали». В Оксфорде он познакомился с творчеством американского импрессиониста Уистлера, призывавшего творить вымышленные миры из симфоний красок, не имеющих ничего общего с действительностью. Уайльд был готов следовать ему, тем более что английская действительность была отвратительна. Подчеркнутое неприятие ее молодой поэт выразил в самой неожиданной форме. Он, перед кем открывалось блестящее будущее ученого, предпочел ему сомнительную роль «апостола эстетизма». Роль, которую он разыгрывал, отдавала дешевой сенсацией, шутовством. Экстравагантный костюм: туфли с серебряными пряжками, короткие шелковые брюки, жилет в цветочках, берет на длинных каштановых кудрях, лилия, подсолнух в петлице — и тот был призван усилить скандал, который разгорался вокруг имени Уайльда и его религии — эстетизма. В 1882 г. он предпринял турне по Америке, читая лекция об искусстве. Их успех был весьма двусмысленным: публика рвалась поглядеть «эстета», предвкушая сенсацию. Один из самых образованных людей Европы в области истории и теории искусств, молодой Уайльд предпочитал излагать свои заветные мысли в виде каламбуров и острот, сопровождая их всевозможными трюками и чудачествами. Однако Уайльд не только принимал позу эстета. Он и в самом деле был им.

Свой символ веры Оскар Уайльд выразил в книге «Замыслы». Она была издана в 1891 г., в нее вошли трактаты, написанные ранее: «Кисть, перо и отрава», «Истина масок», «Упадок искусства лжи», «Критик как художник». Пафос книги в прославлении искусства — величайшей святыни, верховного божества, фанатическим жрецом которого был Уайльд. Тревожась о будущем человечества и видя в искусстве панацею от всех зол, он хотел всех обратить в свою веру. Однако в своем утверждении абсолютного превосходства искусства Уайльд доходит до абсурда. Он утверждает, что не искусство следует жизни, но жизнь подражает искусству. «Природа вовсе не великая мать, родившая пас, она сама наше создание». Искусство творит жизнь, оставаясь абсолютно равнодушным к реальности. «Великий художник изобретает тип, а жизнь старается скопировать его». Свое положение Уайльд подкрепляет, с его точки зрения, убедительными примерами. Пессимизм выдумал Гамлет и «весь мир впал в уныние из-за того, что какой-то марионетке вздумалось предаться меланхолии». Нигилиста, этого странного мученика без веры, изобрел Тургенев, Достоевский же завершил его. Робеспьер родился на страницах Руссо. А весь XIX в. придуман Бальзаком. Замечая распространенность художественных типов в жизни, Уайльд не желает замечать того, что писатели не придумывают своих героев, а создают их, наблюдая эпоху. Признание зависимости художника от своего времени противоречило бы главному положению эстетики Уайльда: «Искусство ведет самостоятельное существование, подобно мышлению, и развивается по собственным законам». До Уайльда эту идею развивали в своей эстетике романтики, канонизировавшие разрыв идеала и действительности. Он же доводит до крайности этот субъективизм. Искусство для него — единственная реальность. «Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни!», «Единственно реальные люди — это те, которые никогда не существовали»,-убежденно проповедует Уайльд.

Искусство на Западе в конце XIX в. переживает кризис, большие художники в связи с этим ощущают острое беспокойство, взволнован и Уайльд. Но как он объясняет причину упадка? «Одной из главных причин, которым можно приписать удивительно пошлый характер огромной части литературы нашего века, без сомнения, является упадок лганья, как искусства, как науки, как общественного развлечения». Обычно значительность произведения определялась степенью глубины реалистических обобщений, мастерством художественного воплощения их. Уайльд утверждает совершенно обратное. «Подлинная цель искусства — это ложь, передача красивых небылиц». В искусстве он больше всего ценит искусственность, реализм для него абсолютно неприемлем. «Как метод реализм никуда не годится, — заявляет он, — и всякий художник должен избегать двух вещей: современности формы и современности сюжета». По его мнению, задача художника «заключается просто в том, чтобы очаровывать, восхищать, доставлять удовольствие». Реалисты, забывшие это, привели искусство к упадку. Натурализм, в котором Уайльд склонен видеть высшую стадию реализма, кажется ему особенно вредным, ибо он решительно все черпает из жизни, а «жизнь — очень едкая жидкость, она разрушает искусство, как враг, опустошает его дом». Эстетика Уайльда антиреалистична по своей сущности. Заявляя, что «искусство ничего не выражает, кроме самого себя», Уайльд встает на позиции «чистого искусства», отказываясь признать его социальные функции. Он яростно защищает принцип бесполезности искусства. Презирая меркантилизм буржуа, во всем руководствующихся правилом полезности, Уайльд категорично заявляет: «Всякое искусство совершенно бесполезно».

Особенно были ненавистны ему те, кто пытался подчинить искусство интересам морали. «Эстетика выше этики»!-спорил с ними Уайльд. «Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все». В основе отрицания всякой связи между искусством н моралью лежит прежде всего отрицание Уайльдом самого принципа нравственности. Свое презрение к общепринятым моральным нормам Уайльд выражает в форме парадоксальных афоризмов. «Милосердие порождает зло… Существование совести есть признак нашего несовершенного развития… самопожертвование — пережиток самоистязания дикарей… Добродетель! Кто знает, что такое добродетель?.. Никто!», «Преступление никогда не бывает вульгарным, но вульгарность-всегда преступление». Начав с освобождения художника от этических норм, с оправдания его индивидуализма, Уайльд приходит к проповеди аморализма.

Подчеркивая антиреалистическую и антидемократическую сущность эстетики Уайльда, нельзя не заметить ее противоречивости. Презирая поденщиков литературы, видевших свое назначение в том, чтобы сообщать, «что быть хорошим — значит быть добрым, а быть дурным — значит быть злым», Уайльд высоко ценил великих мастеров слова Толстого и Достоевского, Флобера и Теккерея и скептически относился к оценкам их творчества в официальной буржуазной критике. Реалист Бальзак вызывал неизменное восхищение Уайльда, а смерть его героя — Люсьена де Рюбампре, по его собственному признанию, была величайшим горем его жизни. Правда, Уайльд никогда не считал автора «Человеческой комедии» реалистом, он называл его романтиком. Что же привлекало его в Бальзаке? То, что «он творил, а не копировал жизнь». Бальзака ставил он несравненно выше Золя, чье творчество считал «неправильным в отношении искусства». Он отрицает натуралистический метод, но отказывается «разделять высоконравственное негодование современников против Золя». Как честный художник Уайльд не боится признать правду: «Это ведь негодование Тартюфа за то, что его разоблачили». Оборотная сторона «священного негодования» буржуа ему хорошо была известна. Если рискнуть окунуться в море парадоксов Уайльда, то иногда за кажущейся асбурдностью утверждений можно обнаружить вполне приемлемые истины: подчас все бурные филиппики против реализма сводятся к требованию признать преимущество творческого воображения перед плоским подражательством, требование, которое поддержал бы каждый реалист.

Тем не менее многие идеи Уайльда были ошибочны и даже порочны. Секрет обаяния Уайльда не в них, а в блестящей форме их выражения. Его неожиданные сравнения и искрящиеся парадоксы разрывают нити логических связей, но только читатель начинает осознавать это, как на него обрушивается новый поток вывороченных наизнанку идей. Парадоксальный способ мышления присущ не одному Уайльду: Бернард Шоу — блестящий мастер парадоксов, но за ними всегда кроется глубокая и серьезная мысль, в то время как для Уайльда парадокс нередко становится самоцелью. К нему вполне применима характеристика, которую дал он герою своего романа: «Он играл мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображая ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами». И все же Горький не случайно усматривал в стремлении Уайльда и Шоу «вывернуть наизнанку общие места» проявление «более или менее сознательного желания насолить мистрисс Грэнди, пошатнуть английский пуританизм», полагая, что «парадокс в области морали — очень законное оружие борьбы против пуританизма». Уайльд очень часто прибегал к этому острому оружию, сводя счеты с буржуазной Англией, «чей дух окутан плотными туманами лицемерия, благополучия, ничтожности». Отказывая ей в праве именоваться страной подлинной культуры, Уайльд признает лишь то, что «она изобрела и установила общественное мнение, эту попытку организовать общественное невежество». Пребывая в обители чистой поэзии и красоты, он все же помнит о глупости и тупоумии обывателя, которые иронически определяет «важным историческим оплотом национального благополучия». Упрекая писателей в забвении великого искусства — искусства лганья, он с тонким сарказмом отмечает большие успехи в этой области буржуазной прессы и судейских чиновников, которые «черное могут сделать белым» и притом без всяких усилии.

Хотя свои удары Уайльд наносит мимоходом, ибо не в борьбе с общественным злом видит он назначение поэта, все же они весьма чувствительны. Их не забудут и не простят. Не только респектабельная ханжеская буржуазия, но и аристократы, охотно принимавшие его в своих салонах, будут глумиться над ним во время скандального суда в 1895 г. Уайльд, превративший на некоторый период свою жизнь в погоню за наслаждением, дорого заплатил за это. Он был приговорен к двум годам каторги, из баловня жизни превратился в отверженного, само имя его сделалось запретным, книги его были изъяты из всех библиотек, пьесы сняты со сцены. Он был насильственно изолирован от читателя. После выхода из тюрьмы, больной и духовно сломленный, он вынужден был покинуть Англию и умер в нищете и безвестности в Париже в 1900 г.

Появление поэтического сборника «Стихотворения» в 1881 г. положило начало творческим исканиям Уайльда. Ранние стихи его отмечены влиянием импрессионизма, в них выражены непосредственные единичные впечатления. В дальнейшем его стих делается все изысканнее, литературнее. Уайльд, уверенный в том, что «произведение искусства не выигрывает в своей красоте от того, что оно напоминает о творении природы», намеренно лишает стих жизненности и поэтического чувства. Полные утонченных образов, стилизованных картин и мифологических ассоциаций, его стихи блещут холодной искусственной красотой. «Сфинкс» — вершина его ранней поэзии. В таинственном образе не подвластного времени Сфинкса, молчаливого свидетеля и участника любовных таинств богов и людей минувших эпох, воплощается тема трагического противоречия, заключенного в любви — противоречия между чувственным и духовным началом. Уайльд начал как поэт, высокой поэзии исполнена и его проза.

Уайльд был блестящим собеседником и великолепным рассказчиком. «Он по прихоти мог вызвать у слушателей то беспечные улыбки, то слезы, мог увлечь их в мир фантастических вымыслов, мог растрогать их живым красноречием, мог возбудить у них бурные приступы хохота необузданно причудливым гротеском и фарсом», — вспоминает его биограф Пирсон. Рассказы, опубликованные в 1887 г.: «Кентервильское привидение», «Преступление лорда Артура Сэвилла», «Сфинкс без загадки», «Натурщик-миллионер» — создают далеко не полное представление об этой стороне его таланта. Уайльд не любил записывать все, что приходило ему на ум, многие рассказы, которыми он очаровывал слушателей, так и остались ненаписанными.

«Кентервильское привидение»-самый удачный из напечатанных рассказов. В нем все основано на парадоксе: не привидение пугает новых владельцев старинного замка, а наоборот, семейство современных американцев наводит ужас на фамильный призрак и доводит его до нервного расстройства. На этом и основан комический эффект рассказа. Невозмутимость всех членов семейства Отисов не имеет предела. Их непоколебимое здравомыслие и служит источником комизма. Когда м-р Отис предлагает привидению смазать цепи машинным маслом. «Восходящее солнце демократической партии», когда его сын «Непревзойденным Пятновыводителем и образцовым Очистителем Пинкертона» уничтожает кровавыы пятна на полу библиотеки, которые дух почитает делом чести упорно восстанавливать, когда миссис Отис рекомендует призраку микстуру от несварения желудка, трудно решить, кто более смешон — эти не умеющие удивляться янки или кентервильское привидение, которое, отлеживаясь в свинцовом гробу после очередного потрясения от встречи с младшими отпрысками Отисов, лелеет планы кровавой мести, неизменно завершающиеся его позорным поражением. Уайльд недвусмысленно иронизирует над Отисом, американским послом, и его сыном, названным родителями в порыве патриотизма Вашингтоном, который обещал стать хорошим дипломатом, «поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрилью в казино Нью-Порта и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора».

Писатель тонко подметил характерные черты американских деятелей: самоуверенность, убежденность в собственном превосходстве, прямолинейность, доходящую до ограниченности и деловую хватку. «Я ведь приехал из передовой страны, — замечает м-р Отис. — У нас за деньги все можно достать, да и молодежь у нас разбитная; наши молодые люди — это лучшее украшение вашего Старого Света… Заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или разъездном паноптикуме». Веселое остроумие, тонкая ирония, блестящий слог, характеризующие «Кентервильское привидение», получают дальнейшее развитие в творчестве Уайльда.

“Сказки.”

Его сказки (сборники «Счастливый принц и другие сказки», 1888 и «Гранатовый домик», (1891) раскрыли читателю нового Уайльда. Споря с самим собой, с бездумными принципами этой эстетики, он, порой греша сентиментальностью, защищал мораль простых, но истинно благородных и честных людей. Счастливого принца и Ласточку, пожертвовавших красотой и жизнью ради человеческого счастья, он противопоставил богачам, глухим к красоте и добру, и ограниченным пошлым мещанам («Счастливый принц»). В истории бедного садовника Маленького Ганса, который погиб из-за черствости и алчности богатого мельника, выдававшего себя за его преданного друга («Преданный друг»), в смехотворном финале напыщенной Ракеты — грозившая взлететь выше солнца, она плюхнулась в грязную канаву («Замечательная ракета») -выражено бесконечное презрение писателя к аристократам и буржуа и искреннее расположение к простому труженику. Соловей, пронзивший сердце шипом розы, создавший прекраснейшую песнь ценою крови сердца и погибший во имя любви («Соловей и роза»), спорит с утверждением Уайльда, будто «красота кончается там, где начинается одухотворенность, будто искренность пагубна для красоты». Писатель сознавал, что те, кого сказки должны устыдить, не захотят принять их морали, более того, она возмутит их, и, подобно Водяной Крысе из сказки «Преданный друг», они завопят во всю глотку: «Гиль!» и заткнут уши.

Уайльд полагал, что он просто творит красивый вымысел. Фантазия художника неистощима: в его сказках Ласточка влюбляется в статую Прекрасного Принца, а Рыбак — в Деву Морскую, Душа отделяется от тела и странствует вдали от хозяина, птицы, цветы и даже бенгальский огонь рассуждают и действуют, как люди. Но фантазия эта не имеет ничего общего с вымыслом фольклора. Его сказки подчеркнуто литературны и даже манерны. Их стиль и язык подчинены страсти Уайльда к декоративности, к экзотической пышности. Здесь и «розовые ибисы, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок», и «царь Лунных гор, который черен, как черное дерево, и поклоняется большому осколку хрусталя («Счастливый принц»). С нескрываемым удовольствием любуется он предметами роскоши, он готов бесконечно живописать великолепное убранство покоев, роскошные одежды, драгоценности. Простое перечисление их доставляет ему истинное наслаждение. «Там были опалы и сапфиры, опалы в хрустальных чашах, а сапфиры в чашах из ясписа. Крупные зеленые изумруды были разложены рядами на тонких блюдах из слоновой кости, а в углу были шелковые тюки, набитые бирюзой и бериллами. Рога из слоновой кости были полны до краев пурпуровыми аметистами, а рога из меди-халцедонами» («Рыбак и его душа»). Герой Уайльда («Молодой король») издает крик восторга при виде тончайших одежд и драгоценностей, долгие часы он проводит в экстатическом восторге, созерцая античную статую. Поистине Уайльд был влюблен в искусственную красоту. По выражению К. Чуковского, который первым представил Уайльда русскому читателю, он «чаще воспевал бриллианты, чем звезды, и синий шелк для него был прекраснее неба». Пристрастие к декоративности стиля, ощущаемое в сказках, усиливается в дальнейшем творчестве. По этому поводу известно ироническое замечание Шоу, который был дружески расположен к Уайльду: «Уайльд был так влюблен в стиль, что он никогда не сознавал опасности откусить более, чем сможешь прожевать. Иными словами — опасности нагрузить стиль более, чем способно вынести произведение».

Однако создавая свои красивые небылицы, Уайльд так и не смог убежать от реальности. Действительность присутствует в его сказках, неповторимая ироническая манера повествованияяопределенно является реакцией на нее. Палитра оттенков иронии Уайльда чрезвычайно богата: от горьких и грустных тонов — до озорных и язвительных. Но в целом она всегда утонченна и изящна, как и сами сказки. Обычно ирония Уайльда проистекает из несоответствия между сущностью и видимостью явления (именно так построены сказки «Преданный друг» и «Замечательная ракета»). Иронические парадоксы с глубоким подтекстом рассыпаны по всему повествованию, но иногда они составляют и самую основу сюжета. Причем природа этих парадоксов бывает не только комической (как в «Кентервильском привидении» и «Замечательной ракете»), но и трагической. Жертва Соловья оказывается напрасной; девушка отвергает алую розу, напоенную кровью его сердца: «всякому известно, что каменья дороже цветов» («Соловей и роза»). Умирает маленький карлик, ибо разбилось его сердце, когда он осознал свое уродство. Прекрасная Инфанта, которую он горячо полюбил, возмущена гибелью такой забавной игрушки. «На будущее сделайте пожалуйста, чтобы у тех, кто приходит со мной играть, не было сердца!» («День рождения Инфанты»). Сказки Уайльда проникнуты гуманистическим настроением, ему приводилось отказываться от своих деклараций о самоцельности искусства во имя любви к людям н сострадания к их скорбям.

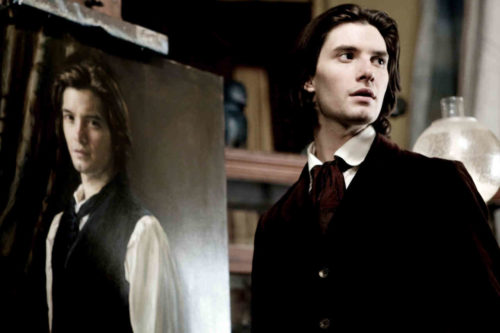

«Портрет Дориана Грея».

Оскар Уайльд жил в плену собственных противоречий: то он сторонник «чистого искусства», то борец за его подчинение высоким этическим идеалам. Роман «Портрет Дориана Грея» (1891) был задуман, судя по предисловию автора, как апофеоз’ искусства, стоящего над жизнью, как гимн гедонизму — философии наслаждения. В парадоксальных афоризмах предисловия Уайльд повторил известные положения своей эстетики: «художник — тот, кто создает прекрасное», «художник не моралист», «искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь». От теоретических положений он переходит к трагической. истории Дориана Грея. Мир знает многих героев, отдавших душу дьяволу в обмен на богатство, трон, знание истины, обладание любимой женщиной. Дориан Грей жертвует душой во имя вечной молодости и красоты. Юный красавец, любуясь своим изображением, не может избавиться от мысли, что портрет будет всегда обладать тем, чего он неизбежно лишится. «О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас!» Мольба была услышана, и пожелание исполнилось. Безвольный Дориан становится послушной игрушкой в руках многоопытного циника лорда Генри. Поверив его речам о всесилии красоты, о неподвластности ее каким-либо законам, Дориан отдается чувственным наслаждениям, скользя в бездну разврата и преступлений. Низменные страсти, однако, не оставляют следа на нем, проходит много лет, но лицо его сияет свежестью юности, ее неповторимой чистотой. Портрет же чудовищно изменяется, ибо душа Дориана, воплотившаяся в нем, стала порочной, лживой и грязной. Не выдержав мучительных встреч со своей запятнанной совестью, Дориан всадил в портрет нож, чтобы избавиться от этого ужасного свидетеля, тот самый нож, которым он прежде убил художника Бэзила, написавшего этот портрет. Вбежавшие слуги увидели великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу лежал омерзительный труп, в котором, лишь по кольцам на руках, они узнали Дориана Грея.

Сюжетная линия романа напоминает «Шагреневую кожу» Бальзака, оба романа философско-символические. Однако помимо сходства, есть существенные различия. Уайльд создавал не реалистический роман, хотя многие сцены вполне правдоподобны. «Это ведь чисто декоративный роман! «Портрет Дориана Грея» — золотая парча!»-доказывал сам автор. Уайльд не задавался целью создать многогранные характеры, каждый его герой- воплощение одной идеи: Дориан — это стремление к вечной юности, лорд Генри-культ философии наслаждения, Бэзил — преданность искусству. Главное внимание писатель уделяет не действию, не характеристикам, а тонкой игре ума, которую ведет лорд Генри, в чьих смелых парадоксах воплощены заветные мысли автора. В свою интеллектуальную игру Принц Парадокс вовлекает Дориана, поражая его воображение необычными и дерзкими речами. А слова для Уайльда гораздо важнее, чем факты, он, а с ним и его герои, полностью отдаются словесным поединкам.

Новый гедонизм лорда Генри в чем-то близок учению Ницше. Оба они облагораживают культ эгоизма мечтой о прекрасном, совершенном человеке. «Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем… Если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы бы вернулись к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному». Спорить с лордом Генри трудно, в частностях он бывает прав, но эти частичные истины не скрывают ошибочность его исходной позиции. Никто, кроме Бэзила, и не пытается опровергнуть его. В мире, где он вращается, в большой моде подобное кокетство ума. «Вы прелесть, но настоящий демон-искуситель. Непременно приезжайте к нам обедать», — восклицает почтенная герцогиня.

Проповедуя свободу инстинктов, лорд Генри всей душой восстает против самоограничения. «Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему… Согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению». Лорду Генри льстило внимание юного Дориана, который, словно редкостная скрипка, отзывался на каждое прикосновение, ему нравилось умственно развращать его, слышать в его горячих речах отзвуки собственных мыслей. Превратив юношу в объект бесстрастного наблюдения, он ставит эксперимент над его душой, полностью подчиняя ее себе. Тот же охотно и бессознательно пьет сладкий яд, заключенный в парадоксах учителя.

Любовь Дориана к Сибилле Вэйн ярче всего свидетельствует о несознательности философии лорда Генри. Дориан оказывается неспособен на простое человеческое чувство. Он влюбляется не в девушку, а в искусство, которому она безраздельно отдавалась до встречи с ним. Он любил в ней сегодня Розалинду, завтра- Имоджену. Он обожал в ней Джульетту, Офелию, Дездемону, но он никогда не любил обыкновенную девушку Сибиллу Вейн. И он безжалостно оттолкнул ее, разбив ее сердце, как только из великолепной актрисы она превратилась в живую любящую женщину. Она перестала занимать его воображение, а согласиться с нею в том, что любовь выше искусства, он не мог. Дориан исповедовал другую философию, согласно которой полное самоопределение человека возможно только в искусстве. Свою жизнь он пожелал превратить в величайшее искусство. Полюбив себя превыше всего, он не очень беспокоился о других. Сибилла, поступившая, по его мнению, эгоистично, причинив своею смертью ему минутное волнение, — первая жертва Дориана, за нею последуют другие. Дружба с ним оказывается губительной для молодых людей, он заражает их безумной жаждой наслаждений, они либо кончают жизнь самоубийством, либо скатываются на дно.

Жизнь Дориана превратилась бы в кошмар, если бы днем и ночью призраки его преступлений напоминали ему о себе. Но он заставляет умолкнуть совесть: «Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается сам». Низости и преступления, совершаемые Дорианом, для него — лишь цепь удивительных переживаний, после которых с особым удовольствием он окунался в атмосферу искусства. Узнав о самоубийстве Сибиллы, он едет в оперу слушать «божественную Патти», убив Бэзила, с упоением отдается чтению стихов Готье. Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни. «Самое страшное на свете — это скука. Вот — единственный грех, которому нет прощения». Дориан усвоил эту заповедь лорда Генри. Он преображает мир силой своей фантазии, создает свой мир, в котором все приняло свои формы и оделось яркими, светлыми красками». Он постоянно меняет свои увлечения. То ото католичество, привлекавшее своей обрядностью, то мистицизм «с его дивным даром делать простое таинственным», то дарвинизм — «так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий». Был в жизни Дориана период, когда он весь отдался музыке. То он изучал ароматические вещества, открыв, что «всякое душевное настроение связано с чувственным восприятием». Затем появилась новая страсть: драгоценности, гобелены и старинные вышивки. Все эти сокровища помогали ему спастись от страха, который он испытывал перед глубиной собственного падения. Он убедился в том, что в его жизни культура и разврат сопутствовали друг другу. И это понятно: Дориан изгнал из- культуры все человеческое, искусство воспринимал как нечто нейтральное, не влияющее на деятельность человека. Когда-то он опьянялся мыслью, что «вечная молодость, неутомимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более исступленное безумие греха — все будет ему дано».

Уайльд хотел прославить героя, принесшего душу в жертву красоте и искусству, но художественная правда оказалась сильнее этого замысла. Он показал, что Дориан загрязнил себя, что красота, лишенная вечности, становится уродством. В словах лорда Генри, обращенных к Дориану в конце «романа, прозвучала горькая ирония, которой сам он не почувствовал: «Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь!.. …Все вы в ней воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила. …Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь». И это говорится в тот момент, когда Дориан понял, что изуродовал свою душу, загубил жизнь, вкусив яд подобных обольстительных речей. В момент осознания всей несостоятельности эгоцентризма и гедонизма особенно нелепо звучат идолопоклоннические слова: «Мир стал иным, потому, что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Дориан стал жертвой своей максималистской страсти — любви к самому .Думая исключительно о своей личности, он ее и разрешил. «Пытаясь убить свою совесть — Дориан Грей убивает себя», — так сформулировал мораль романа сам автор. Уайльд спорит с Уайльдом и своими руками разрушает возведенное с таким изяществом и легкостью здание своей ложной философии. Однако Уайльд далеко не последователен в ее осуждении: Дориан вызывает в нем больше сочувствия и сострадания, чем жертвы его страстей. В его судьбе Уайльд раскрыл трагедию реального противоречия: наслаждение, ставшее самоцелью, порождает не радость, а муки.

«Саломея».

К этой теме обратился он вновь в одноактной драме «Саломея» (она была запрещена в Англии и поставлена в Париже в 1893 г.). Страсть иудейской царевны, дочери Иродиады, прекрасной Саломеи вступает в трагический поединок с аскетизмом христианского пророка Иоканаана. Все влечет Саломею к нему: его глаза «точно черные дыры, прожженные факелами в тирских коврах», его тело «белое, как лилия луга, который еще никогда не косили», его волосы, в сравнении с которыми «длинные черные ночи, ночи, когда луна не показывается», кажутся белесыми, его рот, «как гранат, разрезанный ножом из слоновой кости». Жажда чувственного наслаждения обостряется тем, что она сознает духовную чистоту и целомудрие пророка: «Он похож на лунный луч, на серебряный лунный луч». Создается впечатление, будто Уайльд пишет новую «Песню Песней», но это трагическая песнь. Саломея полюбила Иоканаана, она не хочет слышать его призывов к отречению, проклятья, срывающиеся с его уст, оскорбляют, но не останавливают ее. «Дай мне поцеловать твой рот, Иоканаан!»-твердит она п идет навстречу своему желанию, не содрогаясь даже перед смертью. Отказываясь плясать ради половины царства Ирода, Саломея пляшет дивный танец семи покрывал, требуя за это голову Иоканаана. Она достигла своего. «А, ты не хотел мне дать поцеловать твой рот, Иоканаан. Хорошо, теперь я поцелую его». Упрекая его, уже мертвого, в том что он, живой, не захотел взглянуть на нее, сна говорит: «Я знаю, ты полюбил бы меня, потому что тайна любви больше, чем тайна смерти. Лишь на любовь надо смотреть». Но любовь Саломеи оказалась губительной не только для того, кого она полюбила. Она сама стала жертвой собственной страсти и погибла, поцеловав мертвые уста. Оскар Уайльд эстетизирует это противоречие, возвеличивает любовь и жажду наслаждения, превращающиеся в свою противоположность, несущие смерть и страдания. В драме «Саломея» отчетливо проявился декадентский характер его творчества.

Комедии О. Уайльда.

1894-1895 гг.-это годы шумного триумфа уайльдовских комедий. Одна за другой появляются на сцене пьесы: «Веер леди Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Уайльд не стал реформатором театра, как Бернард Шоу, но и его заслуга значительна: он возродил искусство английской комедии. Он вернул ей национальный колорит, которого она давно лишилась. В его комедиях перед зрителем предстал замкнутый, узкий круг, который Уайльду знаком лучше всего — «высшее общество», но это был истинно английский высший свет. Только английская леди могла воскликнуть: «Он говорит неправду? Мой племянник Алджернон? Не может быть! Ведь он оксфордец». Буржуазная критика упрекала Уайльда в «ибсенизме» и не случайно. Языком комедии он обличал косность и лицемерие чопорных аристократов, показывал шаткость семейных и социальных устоев в Англии, т. е. по-своему решал те же проблемы, что мастера реалистической драмы. И делал он это легко, словно шутя. «Он просто извлекает из искусства самую квинтэссенцию, — пишет Шоу,-и получает пьесы, которые до того сценичны, что ими восторгаются все театралы, если у них есть хоть капля ума». В комедиях во всем блеске проявилось его искусство остроумнейшего собеседника: его диалоги великолепны. Острота мыслей, отточенность парадоксов настолько восхищают, что порой нет места негодованию по поводу осмеиваемого. Он все умеет подчинить игре, нередко игра ума настолько увлекает Уайльда, что превращается в самоцель, тогда впечатление значительности и яркости создается поистине на пустом месте. Легкость, с какой он это проделывает позволяет предположить, что подобных эффектов может добиться каждый, не обладающий талантом Уайльда, стоит лишь перевернуть прописные истины вверх ногами. Но это впечатление обманчиво. «Его пьесы уникальны…»-предупреждает Бернард Шоу. Уникальность их, как и всех произведений Уайльда, составляет язык, стиль, манера преподнесения фактов, способы характеристики. Фабулы же его пьес не так оригинальны, хотя, безусловно, неожиданны для английской сцены конца XIX в. Подобно Шоу, Уайльд сводит конфликт пьес к противоречию между сущностью человека и его видимостью. Миссис Арбетнот — женщина, не стоящая внимания, по мнению лорда Иллингворта, оказывается благороднее и нравственно сильнее его; Эстер Уорсли, убежденная пуританка, — единственная из всех не только не отворачивается от опозоренной миссис Арбетнот, но преклоняется перед нею. Сэр Роберт Чилтерн, по общему мнению, человек безупречной репутации, на самом деле создал карьеру, выгодно продав государственную тайну биржевому спекулянту.

«Идеальный муж».

Не все комедии Уайльда равноценны. «Идеальный муж» — лучшая и по литературным достоинствам, и по силе социального обличения. Герои пьесы в порыве откровенности делают разоблачающие общественное устройство Англии признания: «Оружие нашего времени — деньги. Кумир нашего времени — деньги. Для того чтобы в наше время чего-нибудь добиться-положения, власти,-нужны деньги». «В наше время всякого можно купить. Только некоторые очень дороги». Особенно смехотворно в связи с этими откровенностями выглядит стремление героев, а в их лице — всех власть имущих, прикрыть свое истинное лицо маской высокой нравственности. И хотя Уайльд накажет в конце «злодейку» — авантюристку миссис Чивли, он поддерживает ее выпад против пуританского ханжества: «До чего вы тут дошли с вашим пуританством! В прежнее время никто не старался быть лучше своих ближних. Это даже считалось дурным тоном, мещанством. Но теперь вы все помешаны на морали. Каждый должен быть образцом чистоты, неподкупности и прочих семи смертных добродетелей. А результат? Все вы валитесь, как кегли, один за другим». Самое ужасное, что ханжество превратилось в государственную политику: «В Англии, если человек не может по крайней мере два раза в неделю разглагольствовать о нравственности перед обширной и вполне безнравственной аудиторией, политическое поприще для него закрыто». Бернард Шоу, назвавший сцену, в которой Чилтерн «противопоставляет размах и смелость своих преступлений жалкому и вымученному идеализму своей глупой и доброй жены», очень современной, подчеркнул типичность происходящего. Уайльд превратил финал комедии в счастливый конец, не лишенный сентиментальности. Но это не ослабляет ее сатирического звучания, хотя бы потому, что уличенный Чилтерн как бы в награду за свои «добродетели» под занавес получает портфель министра. «У вас есть то, что нам сейчас необходимо в общественной жизни, безупречная репутация, высокий моральный уровень, твердые принципы»,-в этих словах, обращенных к Чилтерну, кроется заряд иронии огромной силы. Не случайно Горький замечал, что после Уайльда и Шоу в английской литературе «не может быть места для благодушия».

Уайльд считал, что в жизни его было «два великих поворотных пункта» — Оксфорд и тюрьма. Утонченный эстет, жрец культа наслаждения, Оскар Уайльд в последние годы отрекся от прежней жизни и ее идеалов и признал страдание единственной истиной, высшей реальностью. Причины этого нравственного переворота не только в душевных и физических муках, пережитых самим писателем, но и в том, что он, прежде обращающийся в бегство при виде уродств жизни, теперь смотрел в лицо страдающим людям и признавал, что даже в этих ужасных условиях они сохраняют доброту, жизнерадостность и человеческое достоинство. В исповеди, которой он дал латинское название «Из бездны» (написана в тюрьме), Уайльд заявил, что система и законы, жертвой которых он явился, лживы и несправедливы. Мысль об общественной несправедливости родилась у писателя не в тюрьме, а значительно раньше. В 1891 г. он написал трактат «Душа человека при социализме», в котором утверждал, что «человек создан для лучшего назначения, чем копание в грязи». Он мечтал о том времени, когда «не станет более людей, живущих в зловонных притонах, одетых в вонючие рубища… Когда сотни тысяч безработных доведенных до самой возмутительной нищеты, не будут топтаться по улицам, …когда каждый член общества будет участником общего довольства и благополучия»… Анархический социализм Уайльда был далек от научного, но этот трактат, как и некоторые его другие произведения, помогают понять, что коренной переворот во взглядах писателя не является полной неожиданностью. «Ко мне шли, чтобы научиться радостям жизни и радостям искусства. Но — кто знает? — может быть, я избран для того, чтобы научить людей более великому-смыслу и красоте страданий». Уайльд готов служить новому богу. Лишь в одном он неизменен: не может не противоречить самому себе. Обличая все, что заставляет страдать человечество, он готов поклониться самому страданию, видя в нем «единственный путь к совершенству».

«Баллада Рэдингской тюрьмы».

Произведение это, написанное классическим, чеканным, простым стихом, потрясало своим отчаянным трагизмом. Впервые индивидуалист Уайльд слил свое «я» с безымянными «мы», постигнув глубину чужих страданий. Сделав героем баллады юношу, казненного за убийство неверной ^ возлюбленной, Уайльд впервые заговорил о надругательстве над любовью в мире, где царит жестокость, ложь, золото и подлость.

Ведь каждый, кто на свете жил,

Любимых убивал,

Один жестокостью, другой —

Отравою похвал,

Коварным поцелуем — трус,

А смелый — наповал.

Один убил на склоне лет,

В рассвете сил — другой,

Кто властью золота душил,

Кто похотью слепой,

А милосердный пожалел:

Сразил своей рукой.

Кто слишком преданно любил,

Кто быстро разлюбил,

Кто покупал, кто продавал,

Кто лгал, кто слезы лил,

Но ведь не каждый принял смерть

За то, что он убил.

(В пер. В. Брюсова)

«Баллада Рэдингской тюрьмы» — высший и последний поэтический взлет Оскара Уайльда. Затравленный ненавистным ему общественным мнением, Уайльд погиб, не осуществив всех возможностей своего самобытного и яркого дарования.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.ovsem.com/

Теги:

Судьба и творчество Оскара Уайльда

Сочинение

Литература

Содержание

| Введение……………………………………………………………………….

1. Сюжетная линия романа, его символизм………………………………… 2. Роман, как воплощение эстетических идей писателя…………………… 3. Парадоксы Оскара Уайльда в романе……………………………………. Заключение……………………………………………………………………. Список литературы……………………………………..…………………….. |

3

4 10 12 16 18 |

Введение

Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд (1854-1900) – известнейший английский писатель, автор поэзий, сказок, комедий, остросюжетных новел. Наиболее известное его произведение – «Портрет Дориана Грея» – ярчайший образец интеллектуального романа ХIX века. В творчестве О. Уайльда выражены как романтические традиции первой половины ХIX века, так и реалистические и модернистские эстетические принципы его второй половины.

Знаменитый роман Уайльда «Портрет Дориана Грея» достаточно близок символизму. Символична вся фабула романа: гений художника служит зеркалом души человека, в котором отражается вся ее грязь. Отсюда и основной тезис писателя, который может быть по-разному истолкован: искусство должно быть безнравственным (иначе оно не способно отразить жизнь). Роман – произведение крайне противоречивое. В нем чувствуется влияние готических романов о человеке, продавшем душу дьяволу за неувядаемую красоту и молодость.

«Портрет Дориана Грея» — не имитация того или иного литературного источника, а бесподобное творческое создание.

Название романа подчеркивает особое значение портрета в сюжете, и если оно призвано ориентировать читателя, то портрет заслуживает пристального внимания, как бы ни оценивать достоинства этого художественного изобретения. В преображениях портрета высказана суть того, что совершается в романе.

Единственный роман Уайльда – опирается на широкую литературную эрудицию автора. В нем исследователи легко находят общие черты с романтизмом начала ХIХ века, в частности с произведениями Гофмана, или Шамиссо и то в творчестве Бальзака, что имело в себе романтическое начало, откликнулось в романе Уайльда.

1. Сюжетная линия романа, его символизм

Важнейшим этапом жизни и творчества Оскара Уайльда стал его единственный роман «Портрет Дориана Грея».

Оскар Уайльд жил в плену собственных противоречий: то он сторонник «чистого искусства», то борец за его подчинение высоким этическим идеалам. Роман «Портрет Дориана Грея» (1891) был задуман, судя по предисловию автора, как апофеоз искусства, стоящего над жизнью, как гимн гедонизму — философии наслаждения. В парадоксальных афоризмах предисловия Уайльд повторил известные положения своей эстетики: «художник — тот, кто создает прекрасное», «художник не моралист», «искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь». От теоретических положений он переходит к трагической истории Дориана Грея. Мир знает многих героев, отдавших душу дьяволу в обмен на богатство, трон, знание истины, обладание любимой женщиной. Дориан Грей жертвует душой во имя вечной молодости и красоты. Юный красавец, любуясь своим изображением, не может избавиться от мысли, что портрет будет всегда обладать тем, чего он неизбежно лишится. «О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас!» Мольба была услышана, и пожелание исполнилось. Безвольный Дориан становится послушной игрушкой в руках многоопытного циника лорда Генри. Поверив его речам о всесилии красоты, о неподвластности ее каким-либо законам, Дориан отдается чувственным наслаждениям, скользя в бездну разврата и преступлений. Низменные страсти, однако, не оставляют следа на нем, проходит много лет, но лицо его сияет свежестью юности, ее неповторимой чистотой. Портрет же чудовищно изменяется, ибо душа Дориана, воплотившаяся в нем, стала порочной, лживой и грязной. Не выдержав мучительных встреч со своей запятнанной совестью, Дориан всадил в портрет нож, чтобы избавиться от этого ужасного свидетеля, тот самый нож, которым он прежде убил художника Бэзила, написавшего этот портрет. Вбежавшие слуги увидели великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу лежал омерзительный труп, в котором, лишь по кольцам на руках, они узнали Дориана Грея.

Сюжетная линия романа напоминает «Шагреневую кожу» Бальзака, оба романа философско-символические. Однако помимо сходства, есть существенные различия. Уайльд создавал не реалистический роман, хотя многие сцены вполне правдоподобны. «Это ведь чисто декоративный роман! «Портрет Дориана Грея» — золотая парча!» — доказывал сам автор. Уайльд не задавался целью создать многогранные характеры, каждый его герой- воплощение одной идеи: Дориан — это стремление к вечной юности, лорд Генри-культ философии наслаждения, Бэзил — преданность искусству. Главное внимание писатель уделяет не действию, не характеристикам, а тонкой игре ума, которую ведет лорд Генри, в чьих смелых парадоксах воплощены заветные мысли автора. В свою интеллектуальную игру Принц Парадокс вовлекает Дориана, поражая его воображение необычными и дерзкими речами. А слова для Уайльда гораздо важнее, чем факты, он, а с ним и его герои, полностью отдаются словесным поединкам.

Новый гедонизм лорда Генри в чем-то близок учению Ницше. Оба они облагораживают культ эгоизма мечтой о прекрасном, совершенном человеке. «Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем… Если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы бы вернулись к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному». Спорить с лордом Генри трудно, в частностях он бывает прав, но эти частичные истины не скрывают ошибочность его исходной позиции. Никто, кроме Бэзила, и не пытается опровергнуть его. В мире, где он вращается, в большой моде подобное кокетство ума. «Вы прелесть, но настоящий демон-искуситель. Непременно приезжайте к нам обедать», — восклицает почтенная герцогиня.

Проповедуя свободу инстинктов, лорд Генри всей душой восстает против самоограничения. «Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему… Согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению». Лорду Генри льстило внимание юного Дориана, который, словно редкостная скрипка, отзывался на каждое прикосновение, ему нравилось умственно развращать его, слышать в его горячих речах отзвуки собственных мыслей. Превратив юношу в объект бесстрастного наблюдения, он ставит эксперимент над его душой, полностью подчиняя ее себе. Тот же охотно и бессознательно пьет сладкий яд, заключенный в парадоксах учителя.

Любовь Дориана к Сибилле Вэйн ярче всего свидетельствует о несознательности философии лорда Генри. Дориан оказывается неспособен на простое человеческое чувство. Он влюбляется не в девушку, а в искусство, которому она безраздельно отдавалась до встречи с ним. Он любил в ней сегодня Розалинду, завтра- Имоджену. Он обожал в ней Джульетту, Офелию, Дездемону, но он никогда не любил обыкновенную девушку Сибиллу Вейн. И он безжалостно оттолкнул ее, разбив ее сердце, как только из великолепной актрисы она превратилась в живую любящую женщину. Она перестала занимать его воображение, а согласиться с нею в том, что любовь выше искусства, он не мог. Дориан исповедовал другую философию, согласно которой полное самоопределение человека возможно только в искусстве. Свою жизнь он пожелал превратить в величайшее искусство. Полюбив себя превыше всего, он не очень беспокоился о других. Сибилла, поступившая, по его мнению, эгоистично, причинив своею смертью ему минутное волнение, — первая жертва Дориана, за нею последуют другие. Дружба с ним оказывается губительной для молодых людей, он заражает их безумной жаждой наслаждений, они либо кончают жизнь самоубийством, либо скатываются на дно.

Жизнь Дориана превратилась бы в кошмар, если бы днем и ночью призраки его преступлений напоминали ему о себе. Но он заставляет умолкнуть совесть: «Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается сам». Низости и преступления, совершаемые Дорианом, для него — лишь цепь удивительных переживаний, после которых с особым удовольствием он окунался в атмосферу искусства. Узнав о самоубийстве Сибиллы, он едет в оперу слушать «божественную Патти», убив Бэзила, с упоением отдается чтению стихов Готье. Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни. «Самое страшное на свете — это скука. Вот — единственный грех, которому нет прощения». Дориан усвоил эту заповедь лорда Генри. Он преображает мир силой своей фантазии, создает свой мир, в котором все приняло свои формы и оделось яркими, светлыми красками». Он постоянно меняет свои увлечения. То ото католичество, привлекавшее своей обрядностью, то мистицизм «с его дивным даром делать простое таинственным», то дарвинизм — «так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий». Был в жизни Дориана период, когда он весь отдался музыке. То он изучал ароматические вещества, открыв, что «всякое душевное настроение связано с чувственным восприятием». Затем появилась новая страсть: драгоценности, гобелены и старинные вышивки. Все эти сокровища помогали ему спастись от страха, который он испытывал перед глубиной собственного падения. Он убедился в том, что в его жизни культура и разврат сопутствовали друг другу. И это понятно: Дориан изгнал из культуры все человеческое, искусство воспринимал как нечто нейтральное, не влияющее на деятельность человека. Когда-то он опьянялся мыслью, что «вечная молодость, неутомимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более исступленное безумие греха — все будет ему дано».

Уайльд хотел прославить героя, принесшего душу в жертву красоте и искусству, но художественная правда оказалась сильнее этого замысла. Он показал, что Дориан загрязнил себя, что красота, лишенная вечности, становится уродством. В словах лорда Генри, обращенных к Дориану в конце романа, прозвучала горькая ирония, которой сам он не почувствовал: «Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь!.. …Все вы в ней воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила. …Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь». И это говорится в тот момент, когда Дориан понял, что изуродовал свою душу, загубил жизнь, вкусив яд подобных обольстительных речей. В момент осознания всей несостоятельности эгоцентризма и гедонизма особенно нелепо звучат идолопоклоннические слова: «Мир стал иным, потому, что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Дориан стал жертвой своей максималистской страсти — любви к самом. Думая исключительно о своей личности, он ее и разрешил. «Пытаясь убить свою совесть — Дориан Грей убивает себя», — так сформулировал мораль романа сам автор. Уайльд спорит с Уайльдом и своими руками разрушает возведенное с таким изяществом и легкостью здание своей ложной философии. Однако Уайльд далеко не последователен в ее осуждении: Дориан вызывает в нем больше сочувствия и сострадания, чем жертвы его страстей. В его судьбе Уайльд раскрыл трагедию реального противоречия: наслаждение, ставшее самоцелью, порождает не радость, а муки.

Портрет молодого Дориана кисти его друга Базиля — лишь подмалевок: всю остальную жизнь Дориан Грей этот подмалевок наполняет новым содержанием, пишет свой портрет. В какой-то момент портрет следует считать законченым (дальше по пути порока ехать некуда). Дориан не может вынести вида своего портрета и протыкает его ножом. Но если произведение это было закончено и обладало столь ужасающей силой, значит, в нем была некая гармония и, следовательно, красота. Красота эта была несомненно своеобразная, но не в этом ли смысл всех уайльдовских манифестов — провозглашение новой красоты (то есть новой гармонии), утверждающей новую мораль через эстетизирование того, что прежде считалось аморальным? Задача искусства — это легитимитизация преступного и злого. Это вера, основанная на том, что зло само по себе не существует: это лишь извращенное добро, которое следует извлечь из вывернутого наизнанку зла.

Если считать Дориана Грея автором собственного портрета, то уайльдовская притча говорит о двух аспектах творчества. Во-первых, художник, погружающийся в порок ради открытия новой истины, гибнет, замаранный и подверженный разложению, как бы зараженный чужими пороками, которые он описывал (испытывал в поисках новой темы в творчестве). С другой стороны, истинное произведение искусства, пройдя ад разложения в ходе созидания, восстает в прежнем виде как новый образец красоты, даже если прототип этой красоты (Дориан Грей) глубоко порочен.

2. Роман, как воплощение эстетических идей писателя

Нельзя не сказать об этом романе одновременно как о гимне эстетизму, так и о «эстетической антиутопии». В этом романе О. Уайльд наиболее полно выражает основные позиции своей теории эстетизма. Двадцать пять афоризмов предисловия в концентрированном виде определяют систему эстетических взглядов автора.

«Художник – тот, кто создает прекрасное» – гласит первый из афоризмов. И действительно, художник Бэзил Холлуорд создал прекрасный портрет: «…на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты», «…художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете…». Но не этот же портрет – прекрасное творение искусства – создает ужасное чудовище, которым становится Дориан? «…Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмыляющееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана!». «Вы же говорили мне, что уничтожили портрет!» — говорит Бэзил за мгновение до своей гибели. «Это неправда. Он уничтожил меня», отвечает Дориан перед тем, как окончательно погубить свою душу, и, вкладывая эти слова в уста своего персонажа, Оскар Уайльд, возможно, сам того не ожидая, опровергает первый свой тезис.

«Те, кто в прекрасном находят дурное, – люди испорченные.… Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадежны». – Следующий афоризм Уайльда. Но и ему суждено быть опровергнутым на страницах романа. Ни Бэзил, ни более чем проницательный лорд Генри воспринимает только внешнюю красоту Дориана, не видят ужасной души героя. Никто не верит в то, что Дориан способен совершить преступление. Удивительная красота Дориана затмевает глаза и Джеймсу Вэйну, который, желая отомстить за погибшую сестру, так и не смог осуществить свой замысел, просто не поверив, что такой прекрасный юноша мог быть таким жестоким и безжалостным. И он, как Бэзил, расплачивается за свою ошибку жизни.

«Художник – не моралист», утверждает Уайльд, но истинный художник Бэзил – лишь один из героев романа – пытается вернуть Дориана на праведный путь: «Молитесь, Дориан, молитесь!.. будет услышана и молитва раскаяния» – в порыве ужаса говорит он, увидев портрет.

Но противоречит ли финал романа, в котором герой наказан и предстает перед читателями в самом ужасающем виде, высказыванию автора «Художник – не моралист»? Думается, нет. По существу, Уайльд не отрицал нравственного содержания литературы: он выступал лишь против нарочитой назидательности. Тема морали в романе остается открытой.

3. Парадоксы Оскара Уайльда в романе

Уайльда прозвали «королем жизни», «принцем Парадоксов». «Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней», — заявлял автор «Портрета Дориана Грея».

Остро реагируя на противоречия окружающей действительности, Уайльд и сам весь соткан из противоречий. В своих высказываниях он предстает то сентиментальным циником, то аморальным моралистом, то мечтательным скептиком; призывает видеть смешное в печальном и ощущать трагический оттенок в комедии; естественность для него — трудная поза, ничегонеделание -самое тяжкое в мире занятие, маска — интереснее лица, театр — реальнее жизни; по его мнению, жизнь больше подражает искусству, нежели искусство подражает жизни. Уайльд сам вскрыл психологическую подоснову своего пристрастия к парадоксу. «Чем в области мысли был для меня парадокс, тем в области страсти стала для меня извращенность», — писал поэт, ретроспективно оценивая свою жизнь и творчество.

Парадоксы О.Уайльда, удачно названные К.Чуковским «общими местами навыворот», действительно воспринимаются как пародия на ходячие сентенции, прописные истины викторианской морали. Вот некоторые, не нарочно подобранные примеры из разных его сочинений: «Совесть и трусость, в сущности, одно и тоже. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все»; «Быть естественным – это поза и самая ненавистная людям поза»; «Жизнь… слишком важна, чтобы рассуждать о ней серьезно»; «Долг – это то, чего мы требуем от других и не делаем сами»; «…человек, который позволяет убедить себя доводами разума, очень неразумное существо».

Для стиля романа «Портрет Дориана Грея» также характерна парадоксальность. Этим свойством отличаются и сюжетные ситуации, и речь персонажей. Герои романа говорят парадоксами. Однако многие парадоксальные суждения в романе направлены против лицемерной буржуазной морали, против социальных явлений английской жизни. Бэзил Холлуорд говорит, например: «Англия достаточно плоха…и все английское общество никуда не годится». «Едва ли во всей палате общин найдется хоть одно лицо, которое бы стоило нарисовать, хотя многих из них и следовало бы побелить немного». В самом романе определяется отношение парадокса к жизненной правде: «Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней».

В романе «Портрет Дориана Грея» много парадоксов о любви, браке, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, искусстве, красоте, жизни, добродетели.

Уайльд очень часто прибегает к своему острому оружию, имея в виду женщин. По его мнению, хитрее и лукавее женщины нет существа на свете. Она всегда знает, что сделать, чтобы обвести мужчину вокруг пальца и достичь своей цели.

Уайльду нравится противопоставлять мужчину и женщину:

«Женщина – это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью» — истинный парадокс.

Уайльд весьма негативно относится к браку, считая его деморализующим фактором для мужчины. Человек, который хочет жениться – знает либо все, либо ничего о семейной жизни.

Много парадоксов Оскара Уайльда посвящены теме «жизнь», «человек в жизни», «человек в обществе». Люди, по его мнению, — существа, лишенные всякой фантазии; а философия жизни – исчерпывающее проявления личности через эстетическое наслаждение. В писателе пылало страшное любопытство к жизни, которое побуждало его заглядывать в ее темнейшие глубины ради скрытых в них ощущений.

По мнению Уайльда, жизнь больше подражает искусству, нежели искусство жизни. Но за холодным бенгальским огнем его изречений чувствуется горячее, страстное желание взорвать, опрокинуть или, по крайней мере, поколебать незыблемость ханжеской морали и вульгарных – часто взятых напрокат – представлений о мире, которых придерживались самодовольные «хозяева жизни» в «век, лишенный души».

Однако излюбленными темами автора парадоксов, бесспорно, являются красота и искусство. Влюбленный в красоту Уайльд болезненно переживает ее исчезновение из современного ему мира. Грубая действительность с ее «материальным прогрессом» и торгашеским духом, который подавляет поэтическое воображение и убивает высокие идеалы, вызывает неизменную ненависть и презрение Уайльд. Единственное прибежище от одуряющей скуки, пошлости и монотонного однообразия глава английских эстетов видит в искусстве. Жизнь и творчество Оскар Уайльд посвящает исканиям истины и красоты.

Старость для Уайльда не только потеря красоты, но и «Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым» — ложный парадокс.

Оскар Уайльд утверждает, что художник – это создатель прекрасных вещей. Да, художник должен создавать прекрасное, но в то же время, ему не следует вносить в искусство элементы из своей жизни.

Оскар Уайльд призывал всех чаще замечать красоту вокруг себя и больше внимания уделять эстетике повседневного быта, «ибо искусство – не игрушка и не прихоть, но непременное условие человеческой жизни. Это наглядное воспитание морали». «Нам необходима духовность в обыденной жизни».

Уайльд мог с легкостью иронизировать над всем, но в отношении к искусству, в могущество которого свято верил, оставался предельно серьезен.

Мысль о том, что искусство выше жизни, получила выражение и в прекрасном романтическом вымысле, на котором построен весь роман «Портрет Дориана Грея». Художник Холлуорд написал портрет с удивительно красивого юноши Дориана Грея. Портрет обладает необыкновенным свойством: молодость и красота никогда не покидают живого Дориана, а все изменения в его насквозь извращенной натуре фиксирует только портрет. Таким образом, никто не может видеть, каков же Дориан на самом деле. Зато портрет неумолимо регистрирует все последствия его порочной жизни. Этим Оскар Уайльд хотел выразить важную для него мысль, что сущность человека и явлений может раскрыть только искусство, в связи с чем писатель и ценил его выше действительности.

Заключение

Период творчества О. Уайльда – это период развития эстетизма в английской и мировой литературе.

Творчество Оскара Уайльда очень многогранно, в нем раскрываются множество философско-эстетических и моральных проблем.

Философско-эстетическая проблематика романа «Портрет Дориана Грея» очень многопланова, стоит также сказать, что роман является воплощением эстетических идей писателя. Важное место и в произведении, и во всем творчестве Оскара Уайльда занимает проблема соотношения искусства и действительности. Она реализуется во многих аспектах, основные из которых соотношение формы и содержания, вечности и мгновения прекрасного, искусства, отношения творца и его творения, этическое отношение к искусству, прекрастному.

Очень близок роман Уайльда неоромантической прозе его современников. Главное, о чем свидетельствует роман, что это художественное произведение с великой литературной, собственно книжной, основой. Главное, какими бы художественными находками других Оскар Уайльд не вдохновлялся, он создал оригинальное, незаурядное произведение, что принадлежит к наиболее значительным находкам искусства последней трети ХХ века.

В романе «Портрет Дориана Грея» органически объединены основные эстетические положения теории искусства Оскара Уайльда (предисловие к роману) и их художественная реализация (сам роман).

В предисловии писатель утверждает, что “искусство совершенно бесполезно” и “искусство не отражает жизни”. Уайльд принадлежал, как уже говорилось, к такому художественному направлению, как эстетизм, и использовал романтический творческий метод. В стремлении писателя утвердить мысль о превосходстве искусства над жизнью проявляется романтическая абсолютизация творчества и его независимости. В эстетизме Уайльда положения романтической теории приобретают полемическую заострённость, выражаются в форме парадокса.

Поскольку искусство выше жизни, оно не может рассматриваться с точки зрения человеческой морали.

Трагическая развязка романа опровергает парадоксы лорда Генри: аморальность и бездушное эстетство оказываются качествами, уродующими человека и доводящими его до гибели.

В творческом наследии Уайльда это его единственное крупное произведение художественной прозы. Сам автор не дал ему жанрового определения. Его называют романом, однако его можно назвать и повестью, и даже «драмой в прозе». «Портрет Дориана Грея» лишен четкой жанровой определенности, потому и возникают уточняющие характеристики: роман-аллегория, роман-символ, роман-миф. Каждому из этих определений в тексте романа можно в той или иной мере подыскать обоснование, в меньшей мере для аллегории: аллегория — прямое иносказание, смысл его однозначен, а «Портрет Дориана Грея», его символика вызывают разное толкование.

В истории мировой литературы Уайльд вошел как наиболее яркий представитель феномена в искусстве, известного под названием эстетизм.

Список литературы

1. Кривина Т. М. Что знал о красоте Оскар Уайльд // Зар. лит. – 2006. – №7. С. 13 –14.

2. Немировский А. Л. Кумир отверженных // Натали. – 2006. – №11. С. 108 – 117.

3. Нефедов В. П. История зарубежной критики и литературоведения. М.: Высшая школа, 2008. 272 с.

4. Оскар Уайльд. Избранное: Пер. с англ. / Сост. и вступ. ст. С. Бэлза; прим. А. Зверева; – М.: Правда, – 1989. – 736с.

5. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея; Тюремная исповедь: Пер. с англ. – К.: Книгоиздательский центр «Посредник», – 1998. – 266с.

6. Уайльд О. Портрет Дориана Грея/ Библиотека всемирной литературы, т. 118. – М., 1976.

7. Соколянский М. Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества.— Киев; Одесса: Лыбидь, 2006.— 199 с.;

8. Урнов М.В. Оскар Уайльд.— В кн.: Урнов М. В. На рубеже веков, М., 2004, с. 149—171.

9. Чуковский К. И. Оскар Уайльд.— В кн.: Чуковский К. И. Люди и книги, М., 2008, с. 625—669.

10. http://www.peoples.ru/art/literature/wilde_oskar/

ЦИТАТА

Каждый живет, как хочет, — О. Уайльд Похожие:

Каждый живет, как хочет,

Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. О. Уайльд

Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. Оскар Уайльд

Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам.

Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. Оскар Уайльд Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. Оскар Уайльд

Каждый живёт, как хочет, Оскар Уайльд Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. Оскар Уайльд Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. О.Уайльд «Портрет Дориана Грея» Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. Запретить себе думать, как живет тот, кого ты любила. Бога ради, не видеть его, когда закрываешь глаза, и не представлять себе, как он проводит дни. Марк Леви «Каждый хочет любить…»

Никто не хочет думать, но каждый хочет иметь свое мнение.

Никто не хочет думать, но каждый хочет иметь свое мнение

Никто не хочет думать, но каждый хочет иметь свое мнение! Каждый человек получает в жизни то, чего хочет. Но не каждый после этого рад. Клайв Стейплз Льюис

Каждый человек получает в жизни то, чего хочет. Но не каждый после этого рад. Каждый сам творец своей судьбы, но не каждый может распоряжаться ей, как он хочет, на все влияют окружающие нас люди и обстоятельства.

—••—••— Любовь живет долго только если каждый из любящих знает ей цену. Фредерик Бегбедер

Любовь живет долго, только если каждый из любящих знает ей цену.

Любовь живет долго только если каждый из любящих знает ей цену.

Любовь живет долго только если каждый из любящих знает ей цену. Любовь не живёт три года, любовь не живёт три дня. Любовь живёт ровно столько, сколько двое хотят, чтобы она жила.

Любовь не живёт три года,

Каждая женщина хочет, чтобы её любили… Но больше всего она хочет чувствовать, что является главным в жизни мужчины. Она хочет быть первой. Она хочет быть самым важным для него. |

— Я подвожу итоги года. Эвфемизмы при продаже квартир: Уютная = размером с собачью конуру Обжитая = растерзанная халупа Требует небольшого ремонта = бетонные стены и дырка в полу Отличное ПРИКОЛЬНЫЕ КАРТИНКИ

СВЕЖИЕ ПОСТЫ Всем привет! Мы — администрация сайта «Всё шуточки» стараемся каждый день собирать для вас самые лучшие смешные шутки, анекдоты и картинки. В прошлом году у

Сегодня я расскажу. Чего стоит ждать в 2023 году. Как взаимодействовать с кроликами. Что это за зверюшки такие. Какие цвета лучше носить, а о каких

|

Роман Портрет Дориана Грея — это наиболее известное произведение Оскара Уайльда. Он переведен на сотни языков мира, экранизировался более 30-ти раз, что говорит о несомненному интересу к роману. Большое количество кинокартин, снятых по мотивам произведения, породило трансформацию реплик персонажей, последовательность событий. Книга – это первоисточник всех последующих вариаций известного сюжета. Предлагаем вам подборку наиболее известных цитат из романа Оскара Уайльда, в которых есть много размышлений о жизни, о счастье, о любви, браке и искренности или фальши людей.

Многим писателям для того, чтобы написать великое произведение, требуются годы. Оскар Уайльд, наоборот, написал свое произведение очень быстро – всего за три недели. Впервые интеллектуально аллегорическая повесть была опубликована в 1890 году в одном из американских журналов. Через год роман был переработан и издан отдельной книгой. В частности, в новой публикации появилось предисловие, ставшее манифестом эстетизма, а также 6 глав. Некоторые главы из первого издания были исправлены и дополнены.

Согласно сюжету романа художник Холлуорд пишет портрет привлекательного юноши Дориана Грея. Поддавшись влиянию идей гедонизма, Дориан не желает поддаваться времени и хочет всегда оставаться молодым. Он выражает желание, чтобы вместо него, старел его портрет. Тогда портрет принимает на себя старость, на нем отражаются все изменения главного героя, причем не только внешние, но и внутренние, которые проявляются во взгляде, ухмылке. Читая произведение Оскара Уайльда, невольно возникает желание посмотреть на себя со стороны и переосмыслить свою жизнь, сделать ее добрее и лучше.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать всё.

Для гения границ не существует.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

А как же его эстетическая роль?

Молодость весела без причины, — в этом ее главное очарование.

Разве всегда для веселья нужно искать повод? Почему нельзя просто жить и радоваться жизни, веселиться?

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Символ всегда лежит внутри творения, его могут увидеть не все.

Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

Как можно любить всех, если вокруг столько подлецов?

В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных.

Тогда, наверное, их приходится бояться еще больше…

Мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас.

Тогда просто дополнять друг друга будет нечем.

Спорят только безнадежные кретины.

Спорят те, у кого есть своя точка зрения, и кто уверен в своей правоте.

Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей.

Безделица — это деградация, разве к ней может быть интерес?

Величайшие грехи мира рождаются в мозгу.

А совершаются сердцем.

Между капризом и «вечной любовью» разница та, что каприз длится несколько дольше.

Парадокс вечной любви состоит в том, что она столь коротка.

Пунктуальность — вор времени.

Пунктуальность — это попытка себя дисциплинировать.

Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого.

А любовь — это тоже сплошной обман?

Единственный способ избавиться от искушения — уступить ему.

Тогда придется избавляться либо от стыда, либо от угрызений совести.

Люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни.

На сцене каждый играет свою роль, а в жизни все носят маски.

Женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.

Это неумение доводить дело до конца и нехватка целеустремленности мешают, а не женщины.

Быть хорошим — значит жить в согласии с самим собой.

Это значит быть не только хорошим, но и счастливым.

В сущности, искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится.

Всякое творение — это отражение души своего создателя.

Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И те, и другие — разочаровываются.

А исключения в браках бывают?

Вряд ли я когда-нибудь женюсь. Я слишком влюблён.

Влюбленность — это попытка защитить себя от быта и серых будней в браке.

Женщины в жизни — прекрасные актрисы.

Женщины редко бывают искренними, им всегда приходится что-то изображать.

Вся прелесть прошлого в том, что оно — прошлое.

Если прошлое было хорошим, то в том, что оно уже прошлое кроется не прелесть, а целая трагедия.

Её наряды выглядели так, как будто были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю.

По-моему, так сейчас выглядят наряды большинства.

Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.

А где взять силы, чтобы все это повторить?

В основе оптимизма лежит чистейший страх.

Страх признать, что что-то может пойти не так.

— Я провозглашаю истины будущего.

— А я предпочитаю заблуждения настоящего.

Лучше совершить ошибку в настоящем, чем уверенно доказывать то, что зависит отнюдь не от нас.

Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие обращают на это внимание.

Флирт — это всегда игра на публику.

Трагедия старости не в том что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым.

Трагедия старости состоит в несоответствии физических возможностей душевным порывам.

В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и всё.

Да и вообще, в реальном мире много несправедливостей.

Женщины не бывают гениями. Они — декоративный пол. Им нечего сказать миру, но они говорят — и говорят премило.

Женщины — продолжение рода, разве этим они не гении?

Я никогда ничего не одобряю и не порицаю, — это нелепейший подход к жизни.

Это безразличие к жизни.

— Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает её. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.

— Даже если оно вас тяжело ранит?

— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит.

Это что же, чтобы постоянно быть счастливым, нужно часто влюбляться?

Женщины переносят горе легче, чем мужчины, так уж они созданы! Они живут одними чувствами, только ими и заняты.

Ну почему же только чувствами? Еще своей внешностью…

В детстве мы любим родителей. Став взрослыми, судим их. И бывает, что мы их прощаем.

Родителей не судят.

Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. А люди неэгоистичные бесцветны, они утрачивают свою индивидуальность.

Если каждый начинает проявлять и доказывать свою индивидуальность, то брак заканчивается разводом.

Детали всегда банальны.

Более того, их постоянно ищут, а они всегда находятся на поверхности.

В радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое.

Это, пожалуй, последствия радости…

Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам.

В жизни за каждый свой выбор приходится расплачиваться.

Первой попытку перенести сюжет о стареющем портрете предприняла Дания в 1910 году. В России (в то время еще в Российской империи) первая экранизация была в 1915 году, где в роли Дориана снялась женщина. Затем фильм был снят в Советском Союзе в 1968 году, и третья, на сегодняшний день последняя русскоязычная экранизация была сняла в 2013 году.