- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Анализ сказки Кот в сапогах Перро

Анализ сказки Кот в сапогах Перро

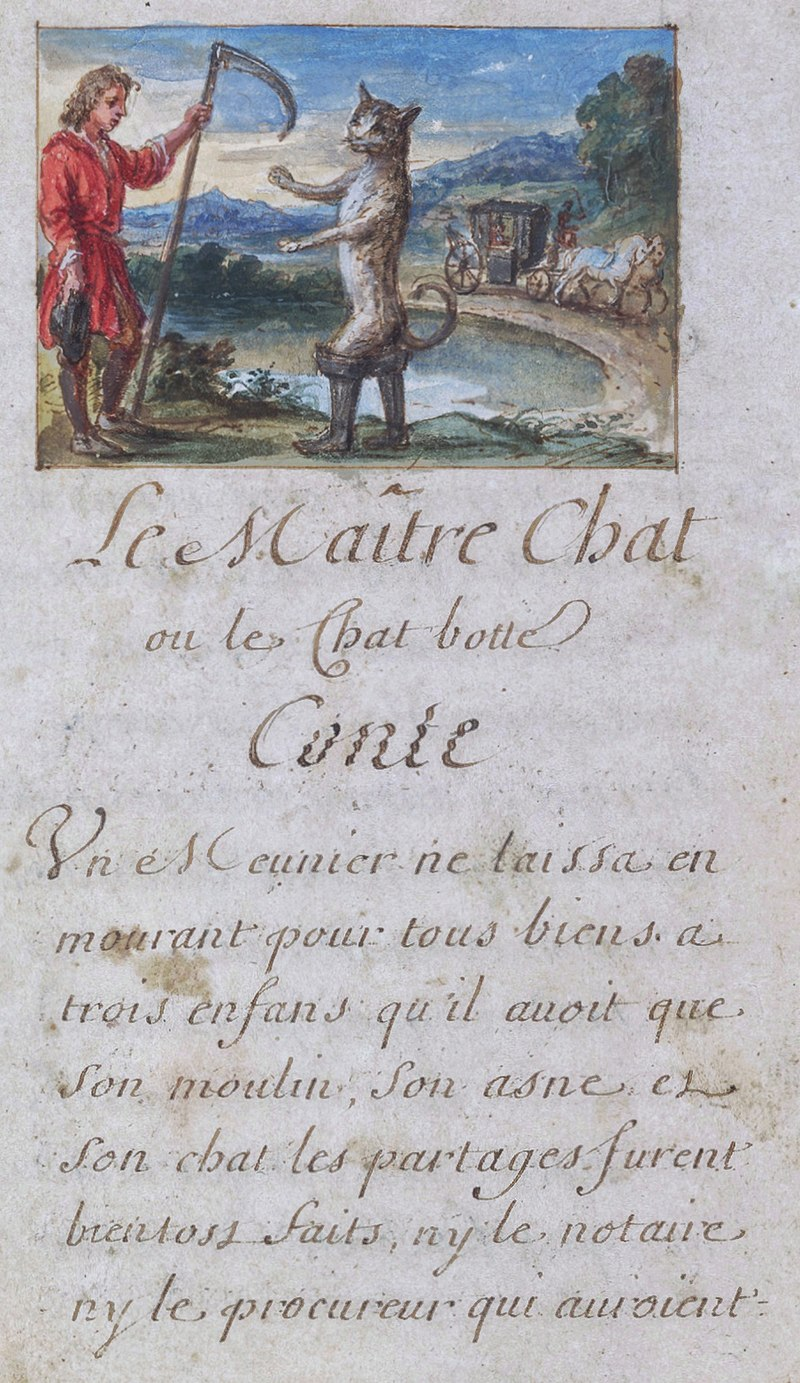

Сказка Кот в сапогах написана французским писателем Шарлем Перро в XVII веке.

Действие начинается с раздела имущества в семье мельника. Старшему сыну досталась мельница, среднему — осел, а самому младшему — рыжий кот.

Младший брат, Ганс, переживал и не знал, что ему с этим котом делать. Питомец сам спас ситуацию и попросил своего хозяина купить ему сапоги.

С тех пор младший сын дружно жил с котом. Кот обладал хитростью и сообразительностью. Например, когда хозяин купается в реке, рядом проезжал экипаж правителя. Кот обманул знатного вельможу и сказал, что Ганс — знаменитый маркиз де Карабас. Слуги короля сразу кинулись спасать его. Они одели его В дорогие одежды, усадили в карету. Далее Ганс действительно стал маркизом и женился на дочке короля.

Другой удачный случай. Кот при встрече со страшным людоедом попросил его превратиться в обыкновенную мышь, которую сразу же съел.

В этом произведении поднимается сразу несколько проблем. Во-первых, проблема зависти. Сказка учит тому, что не стоит завидовать тому, у кого больше материальных благ. Если использовать небольшой ресурс с умом, то можно добиться намного больше, чем если использовать большой ресурс без ума. Произведение устанавливает, что сообразительность, ловкость, хитрость, ум — вот те качества, которые нужно в себе развивать, чтобы многого добиться.

Например, Ганс извлек из рыжего кота больше пользы, чем его старший брат из мельницы и средний из осла.

Во-вторых, это проблема преданности. Кот был верен своему хозяину и никогда не бросал его. Он делал все, чтобы ему помочь, быть полезным. Питомец делал это безвозмездно, от души, из-за своей духовной потребности.

Конечно же, сказка «Кот в сапогах» была написана для взрослых. В ней содержится сложный исторический смысл и сатирическое высмеивание правил и норм жизнь общества Франции XVII столетия. В то время многие высокие должны занимали люди, которые не обладали для этого подходящей подготовкой. Они назначались по знакомству, по обряду местничества. Таким образом, многие способные люди не могли пробиться. А каким должен быть этот способный человек? Шарль Перро выразил свой идеал такого человека в образе кота.

2 вариант

Сказка «Кот в сапогах» написана известным во всем мире писателем-сказочником Шарлем Перро. Он придал своему творению глубоко философский фильм, поэтому не является удивительным тот факт, что сказка пользуется широкой популярностью среди детей школьного и дошкольного возраста и в сегодняшние дни. Краткий анализ данной замечательной сказки представлен в этой статье. Именно это литературное произведение следует принять во внимание не только малышам, но и тем, кто занимается в данный момент поиском работы, которая смогла бы приносить большие деньги. Ведь главный герой – Кот- является прекраснейшим примером отличного работника менеджмента или пиар-компании, или рекламы.

Итак, главный герой – это младший сын мельника, который в предвкушении своей близкой смерти раздал детям (трем сыновьям) наследство. Младший сын, по его мнению, остался обделенным. Ведь в отличие от старшего брата, который получил в наследство мельницу, он заслужил всего лишь какого-то кота…

Но парень напрасно печалился, так как именно кот помог ему осуществить в жизнь те вещи, о которых он даже не мечтал. Например, к концу произведения молодой человек становится зятем короля, женясь на его дочери-принцессе. И все это произошло благодаря усердной работе непосредственно кота.

Кот попросил у своего хозяина купить ему сапоги, дабы он смог решать всякие вопросы и выглядел солидно, серьезно, основательно. Хозяин послушался свое животное, хотя не верил в успех его уверений. А зря. Кот оказался, как нельзя, кстати.

А вопросов много смог решить «всего лишь кот». Именно благодаря своей хорошей работе ему удалось поднять своего хозяина в глазах многих людей (в том числе короля). Сначала он получил замок людоеда благодаря своей кошачьей хитрости проворности, потом подкупил выпивкой косцов, чтобы те сказали проезжающему мимо королю, что эти поля принадлежат хозяину. Таким образом, благодаря хорошей работе кота простой крестьянин стал ни кем иным, как маркизом, а потом уже и принцем…

Данная сказка, несмотря на время своего написания, отлично передает мысль, что работа хорошего рекламного менеджера может сыграть великую роль в формировании какой-то личности, точнее – образа и имиджа этой личности. Даже во времена Короля-Солнца сказочники прекрасно понимали эту идею и пытались донести ее через свое творчество в массы.

Анализ 3

Главным персонажем произведения является кот, который достается в наследство младшему сыну старого мельника маркизу Карабасу.

Находясь на смертном одре, мельник делит имеющееся у него имущество между тремя сыновьями, при этом старшему достается мельница, средний сын получает осла, а младший оказывается лишь с котом, сильно разочаровавшись своей наследственной долей, поскольку находит в бедственном положении.

Однако кот оказывается неунывающим и просит у нового хозяина предоставить ему мешок и сапоги. Как только юноша выделяет коту все, что он хотел, последний отправляется на охоту и возвращается с добычей в виде кроликов, которых отправляет в королевский замок в качестве подарков, преподнесенных королю маркизом Карабасом. В течение месяца кот охотится в лесу на кроликов и куропаток, которые потом дарятся королю от имени маркиза.

Затем кот узнает о прогулке короля и принцессы и заставляет хозяина в это время искупаться в озере. Как только карета приближается к водоему, кот начинает громко звать на помощь тонущему маркизу Карабасу и представляет ситуацию в таком свете, что маркиз, якобы, оказывается ограбленным. Его величество, естественно, повелевает одеть маркиза Карабаса в лучшие наряды и приглашает молодого человека в свою карету, где знакомит со своей наследницей.

Изворотливый кот же в это время бежит впереди королевской процессии и велит местным жителям представлять королю все окрестные поля и луга собственностью маркиза. Король находится в шоке от имеющегося богатства маркиза.

Пока хозяин и король наслаждаются прогулкой, кот, понимая, что у богатого маркиза должен быть добротный дом, отправляется в замок, в котором проживает людоед. С помощью хитрости кот одурачивает людоеда, заставив на спор превратиться в мышь, а когда тот становится маленьким животным, проглатывает его.

По прибытии к замку королевской свиты хитрый кот объявляет замок владениями маркиза Карабаса. Ошарашенный роскошными комнатами король сразу же дает согласие на брак своей дочери, принцессы с маркизом Карабасом, а верный кот остается жить вместе со своим хозяином в замке людоеда.

Произведение демонстрирует возможность выхода из любой жизненной ситуации путем проявления ума и смекалки, помогающих в достижении поставленных целей.

Образ кота является примером преданности, верности и дружбы, способных преодолеть неудачи и тяготы жизни.

Также читают:

Картинка к сочинению Анализ сказки Кот в сапогах Перро

Популярные сегодня темы

- Главные герои повести Шинель Гоголя (характеристика)

В сборнике Петербургские повести громко заявлена тема»маленького человека». Таков Акакий Акакиевич Башмачкин, главный герой повести «Шинель», входящей в цикл о Петербурге и мелких чиновниках, его населяющих.

- Главные герои рассказа Старуха Изергиль (характеристика персонажей Горького)

Замечательная повесть, написанная известнейшим русским писателем Максимом Горьким, называется «Старуха Изергиль». Главные герои данного горьковского творения люди уникальные

- Сочинение Черты реализма в романе Герой нашего времени Лермонтова

Роман Лермонтова «Герой нашего времени» является своего рода связующим звеном между двумя литературными направлениями: романтизмом и реализмом. Он является своеобразным переходом между данными направлениями

- Встреча Чичикова с Ноздревым в трактире анализ эпизода сочинение

Один из главных моментов произведения – встреча Чичикова и Ноздрева в трактире. Этот момент имеет огромную роль в анализе читателем характеров главных героев и их замыслов.

- Письмо Васютке из рассказа Васюткино озеро 5 класс

Васютка, привет! Как ты там поживаешь на лоне природы? У вас там такая красота – леса густые, реки мощные, просторы тайги! Хорошо, что летом была возможность гулять по такой прекрасной природе. Каникулы и у меня очень быстро пролетели…

Творения Шарля Перро, французского автора XVII века, любимы всеми маленькими читателями. «Красная шапочка», «Золушка» и другие произведения содержат в себе не только фантастический сюжет, но и важный урок.

«Кот в сапогах» — анализ сказки Перро: эта, как и многие другие сказки, содержит в основе фантастический элемент, умный и сообразительный кот решает многие проблемы своего хозяина

Анализ сказки «Кот в сапогах» начнем с характеристики «бродячего сюжета». В фольклоре разных народов традиционно встречаются перипетии, связанные с тем, как умное животное помогает бедному хозяину приобрести богатство и счастье. В разных интерпретациях это — лиса, шакал, газель и т.д. Вспомним русскую «Царевну-лягушку» — аналогия очевидна. Перро делает таким помощником домашнее животное.

Анализ сказки «Кот в сапогах» Шарля Перро: сюжет кратко

Автор отразил традиционный для своей эпохи закон: только старшим сыновьям полагалось наследство. Младшему по сюжету здесь достается «живое имущество». При этом волшебный помощник не только умеет говорить, но и очень сообразителен.

Кот придумывает ситуации, в которых его хозяин может остаться в выигрыше. Представляет его не бедным сыном мельника, а Маркизом Карабасом. Сказочный проныра умеет предвидеть события: узнав о том, что король с принцессой хотят посетить замок Карабаса, он подкупает крестьян на пути следования, сражается с Людоедом и побеждает.

Младший брат получает в результате богатый замок, земельные владения и дочь короля в жены.

Анализ «Кота в сапогах» Шарля Перро: характеристика героев

Несмотря на количество персонажей (отец, трое сыновей, кот, король, принцесса, людоед), в центре повествования юноша и кот. С данными образами связана сюжетная коллизия.

Младший брат, получивший живое наследство, показан слабым по характеру. Без помощи он не может добыть себе на пропитание. При этом послушно выполняет все просьбы волшебного помощника, в сказке этот герой пассивен.

Кот, напротив, отличается сообразительностью, он активно действует и быстро принимает решения. Попутно еще и освобождает крестьян от страшного и жестокого чудовища. Композиционно каждое следующее испытание становится более жестким и требует большей смекалки — но герой успешно выдерживает все.

Анализ произведения «Кот в сапогах»: проблематика

Становится ясно, что герои вознаграждаются за различные качества:

- Сын мельника — за отсутствие зависти к старшим братьям. Он принял как должное свое положение и научился довольствоваться тем, что имеет. К тому же не оскорбил память отца, заботился о животном, которое тот оставил ему на попечение.

- Кот — за преданность хозяину. Юноша беден и пассивен, такая же участь ожидала и его живое наследство. Однако он не предал, не убежал к старшим сыновьям, а начал помогать бедняку. При этом он бескорыстен, ничего не просит за свою помощь. Всю фантазию Кот направляет на благо юноши, поэтому сказка прощает усатому волшебнику его обманы.

На примере поступков персонажа показано, что силу и жестокость (пример противоборства с Людоедом) можно победить хитростью и смекалкой. Поэтому не стоит бояться вступать в бой с ними.

Какие уроки извлекает читатель из фантастической истории? Не унывать, не опускать руки ни при каких обстоятельствах. Оставаться добрым к другим, не завидовать чужому благополучию.

- Сочинения

- По литературе

- Перро

- Анализ сказки Кот в сапогах

Анализ сказки Перро Кот в сапогах

«Кот в сапогах» — это еще одна история, знакомая каждому из детства. Вероятно, не осталось и одного человека, который бы не знал, чем прославился этот кот и откуда у него сапоги. Сказки Перро стали новшеством для французской литературы XVII века, так как на тот момент классицизм был основой всего. Писатели черпали идеи из произведений прошлого, боясь того, произведения с их собственной фантазией попросту никто не прочтет.

В 1697 году Шарль Перро неожиданно для всех выпустил сборник с 8-ю сказками. Сборник назывался «Сказки моей матушки Гусыни или истории и сказки былых времен с моральными наставлениями», позже название сократилось «Сказки моей матушки Гусыни». Таким образом, на смену классическим образам, к которым все привыкли, пришли образы из фольклора.

Шарль Перро старался придать своим героям не только фольклорную и животную подоснову, но и человеческую. Автор наделял их эмоциями, характером и многим другим, что там свойственно людям. Например, Кот обладал не только ярко выраженным мужицким лукавством, но и смелостью, которая не раз спасала его хозяина от бед.

Доброта, смелость, хитрость и упорство — эти качества и многие другие сопровождают главных героев на протяжении всей сказки.

Сюжет сказки прост: после смерти отца наследство разделяется между тремя братьями, младшему их которых достается Кот. Казалось бы, что особенного может быть в обычном животном и почему ничего существеннее отец оставить не смог. Как гласит история, в средние века в Европе обычно наследство делилось лишь между старшими сыновьями, а младшим отдавали всякую мелочь.

Воспользовавшись своим умом и находчивостью, Кот не только поднял своего хозяина вверх по социальной лестнице, но и помог ему обрести настоящего и верного друга в лице себя. Как бы странно то не было на самом деле, но именно Кот всегда был рядом с младшим сыном, помогал ему, не предавал. Оказалось, что Кот, в какой-то мере, оказался лучше осла и мельницы, которые перешли в руки старших братьев.

Из этого и следует мораль сказки: несмотря на то, что у тебя есть, ты можешь добиться большего. У младшего сына был лишь Кот и больше ничего. Но именно благодаря Коту юноша смог обрести богатство, титул и принцессу.

Вариант 2

Даже если жизнь несправедливо обошлась с вами, оставив вам в наследство кота, а не мельницу или осла, не надо унывать. Иной кот может оказаться во сто крат ценнее мешка с золотом. Особенно, если этот кот — в сапогах.

Сказка Шарля Перро «Кот в сапогах» рассказывает о том, что доброе сердце, смекалка и острый ум, могут превратить простого сына мельника в маркиза, обычного кота — в преданного друга и советчика, а непростые жизненные обстоятельства – в благополучие и достаток.

Конечно, когда в наследство достаётся кот, это не приносит большой радости. Проку от него никакого, проще убить. Но новоиспечённый хозяин кота – человек незлой. Он не только оставляет его в живых, но и отдаёт ему свои сапоги. По счастью, кот оказывается не только хитрым и смекалистым существом, но и благодарным. Он хочет, чтобы его хозяину улыбнулась удача, и готов на решительные действия!

Сначала Кот ловит и отправляет королю куропаток от имени Маркиза Карабаса (такое имя выбрал кот для сына мельника). Потом узнав, где король с дочерью будут на прогулке, уговаривает хозяина искупаться в реке. Сам же, увидев карету короля, зовёт на помощь. Всем рассказывает, что Маркиз Карабас тонет, потому что его ограбили и столкнули в воду. Дело сделано: король помнит чудесную дичь, которой снабжал его маркиз, и усаживает того к себе в карету.

Но Кот на этом не останавливается. Он бежит вперёд и заставляет крестьян на полях говорить, что всё вокруг принадлежит Маркизу Карабасу.

У хитрого Кота получается не только пустить пыль в глаза королю, но и одурачить страшного людоеда. В замке ему страшно, но он понимает: только хитростью можно победить великана.

Людоед превращается в мышь, которую Кот тут же съедает. Теперь замок принадлежит Маркизу Карабасу, а очарованный богатством и властью маркиза король, отдаёт ему в жёны принцессу.

И всё благодаря кому?

Конечно, Кота трудно назвать честным и искренним персонажем. Он хитрит, угрожает, обманывает, подстраивается, льстит. Но зато он хороший друг, предан своему хозяину, и не останавливается ни перед чем, чтобы достичь цели. Он не испугался даже кровожадного людоеда, а ведь тот был сильным и огромным! С помощью уловок, смекалки и изворотливости Кот добывает для своего хозяина титул Маркиза, замок и угодья людоеда, и королевскую дочь в жёны.

Прошло триста с лишним лет, а сказка про Кота в сапогах до сих пор учит, как не пасовать перед трудностями, не бояться браться за недостижимые, на первый взгляд, дела, полагаться не только на силу и ловкость, но и смекалку. И не завидовать чужому богатству. Ведь может так случится, что обычный с виду кот – твоя главная удача.

Анализ сказки Кот в сапогах

Несколько интересных сочинений

- Мое отношение к прозвищам — сочинение

Когда у родителей появляется малыш, он получает от них имя и фамилию. Иногда имена дают в честь родственников — дедушки или бабушки, тети, дяди или даже в честь исторических деятелей

- Сочинение на тему Доверие. Что это такое рассуждение 9 класс 15.3 ОГЭ

Доверяй, но проверяй – так гласит народная пословица. Речь идет об общем наиболее целесообразном отношении к другим людям, то есть нужно в целом выражать определенное положительное отношение

- Сочинение на тему Народная мудрость в произведениях устного творчества

Путь нашего народа был очень длинным. Фольклор накапливался в истории нашего народа. Именно он отличается от всех видов творчества своим разнообразием, и богатым наследием

- Сочинение Роль отца в жизни человека (итоговое)

Все мы пришли в этот мир благодаря родителям. У каждого ребенка есть отец и мать, без них дети бы просто не родились. Вот только по разным причинам после рождения ребенка, существуют неполные семьи

- Анализ рассказа Бежин луг Тургенева 6 класс

Иван Сергеевич был настоящим Сыном Отечества. В своих рассказах он всегда описывал красоту Русской природы. Произведение Бежин луг было написано для детской аудитории.

Литературное чтение, 2 класс

Урок 64. Ш. Перро «Кот в сапогах»

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

- Шарль Перро и его сказки

- Особенности жанра волшебной сказки

- Литературная (авторская) сказка

Тезаурус

Место сказки «Кот в сапогах» в творчестве Шарля Перро; особенности жанра волшебной сказки; литературная (авторская) сказка.

Сказка — это занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях.

Литературная (авторская) сказка — ориентированное на вымысел произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от нее, принадлежащее конкретному автору.

Волшебная сказка — это повествование о необыкновенных событиях и приключениях, в которых участвуют нереальные персонажи.

Общие особенности волшебных сказок: наличие очевидной фантастики, волшебства, чуда (волшебные персонажи и предметы).

Ключевые слова

Творчество, писатель-сказочник, Шарль Перро, волшебная сказка, литературная сказка.

Список литературы

1. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – С. 182–193.

2. Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и др. – М.: Просвещение, 2013.

3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс / Н.А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2018.

Обозначение ожидаемых результатов.

На уроке узнаем о творчестве Ш. Перро, особенностях волшебной сказки, о том, какие сказки считают литературными; вспомним ход сказки «Кот в сапогах».

Основное содержание урока

Сегодня у нас необычный урок: мы отправимся в сказочный мир Шарля Перро и героев его сказок. Что вы знаете об этом человеке? Почему он запомнился многим поколениям читателей как писатель-сказочник? Потому что он писал сказки. Какие сказки Шарля Перро вам известны? «Золушка», «Мальчик-с-пальчик», «Красная Шапочка», «Ослиная шкура».

Шарль Перро, известный сейчас всем взрослым и детям как автор «Красной Шапочки», «Кота в сапогах», «Золушки» и других сказок, родился в городе Турне 12 января 1628 года. Говорят, что при рождении младенец закричал так, что было слышно на другом конце квартала, возвестив весь мир о своем появлении на свет.

Вырос Шарль Перро в обеспеченной богатой образованной семье. Семья была многодетной. Все братья Пьеро, в том числе и Шарль, закончили колледж Бове. Шарль Перро поступил в этот колледж в 8 лет и окончил в нем факультет искусств. Известно, что сначала Шарль Перро отнюдь не блистал успехами в обучении, но потом всё резко изменилось. Он выдвинулся в число лучших учеников и вместе с другом разработал свою систему занятий — такую, что даже перегнал программу по истории, латыни и французскому языку.

Шарль Перро усердно делал карьеру, и о литературе как серьезном занятии даже и не думал. Он стал богат, силен, влиятелен.

Сказки Шарля Перро были написаны как сказки «нравственные» и обучающие жизни. Известен факт, что основу всех сюжетов сказок Шарля Перро составляют известные народные сказки, а не его авторский замысел. Перро же создал на их основе авторскую литературную сказку.

Дома вы прочитали сказку Шарля Перро «Кот в сапогах».

Если её написал автор, то какая это сказка? (Литературная (авторская).)

Можно ли сказку «Кот в сапогах» отнести к жанру волшебных сказок?

Без чего не может существовать волшебная сказка?

Давайте проследим, какое волшебство есть в сказке «Кот в сапогах».

Сапоги. Превращение Людоеда в льва. Превращение Людоеда в мышь.

А теперь обратимся к самой сказке. Ответьте на некоторые вопросы, подтверждая свои ответы цитатами из текста.

Назовите главных героев сказки?

Какое наследство оставил сыновьям отец?

Почему именно младшему брату достался кот?

Почему именно младшему брату достался кот?

Почему он горевал по поводу своего наследства?

Как отреагировал кот на то, что из его шкуры сошьют рукавицы?

Почему кот решил помочь хозяину?

Почему хозяин поверил коту?

Куда отправился кот с добычей?

Какое новое имя кот дал своему хозяину?

Какую хитрость придумал кот, чтобы представить своего хозяина королю?

Почему король помог Маркизу?

О какой волшебной силе Людоеда разузнал кот?

Какое предложение сделал король Маркизу?

Почему кот перестал охотиться на мышей?

А вам известно, что изначально сказки Шарля Перро существовали в стихотворной форме?

Послушайте мораль к сказке «Кот в сапогах»:

И если мельников сынишка может

Принцессы сердце потревожить,

И смотрит на него она едва жива,

То значит молодость и радость

И без наследства будут в сладость,

И сердце любит, и кружится голова.

Значит, ни жизнь, ни сказка невозможны без любви! Будет любовь — будет и молодость, и радость даже без наследства! Вот такой интересный завет от Шарля Перро.

Разбор типового тренировочного задания

Текст вопроса: Ответьте на вопросы по содержанию сказки:

1. Животное, в которое Людоед превратился в первый раз.

2. Часть наследства, которое досталось старшему брату.

3. Часть наследства, которая досталась среднему брату.

4. Животное, в которое Людоед превратился во второй раз.

5. Какое имя придумал своему хозяину кот в сапогах?

6. Кто первым попался в мешок коту?

7. Кто сказал королю, что поля принадлежат маркизу Карабасу?

Карточки для подстановки:

1. Лев

2. Мельница

3. Осёл

4. Мышь

5. Маркиз де Карабас

6. Кролик

7. Жнецы

Ответ:

- Животное, в которое Людоед превратился в первый раз. (Лев)

2. Часть наследства, которое досталось старшему брату. (Мельница)

3. Часть наследства, которая досталась среднему брату. (Осёл)

4. Животное, в которое Людоед превратился во второй раз. (Мышь)

5. Какое имя придумал своему хозяину кот в сапогах? (Маркиз де Карабас)

6. Кто первым попался в мешок коту? (Кролик)

7. Кто сказал королю, что поля принадлежат маркизу Карабасу? (Жнецы)

8. Каких птиц преподнёс в дар королю кот? (Куропатки)

Разбор типового контрольного задания

Текст вопроса: Отгадайте произведение. Подчеркните слова-помощники

Принцесса быстро схватила веретено и не успела прикоснуться к нему, как предсказание феи исполнилось: она уколола палец и упала замертво….

Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса. Она нисколько не побледнела. Щеки у нее были розовые, а губы красные, точно кораллы.

Король приказал не тревожить принцессу до тех пор, пока не наступит час ее пробуждения.

Ответ:

Принцесса быстро схватила веретено и не успела прикоснуться к нему, как предсказание феи исполнилось: она уколола палец и упала ….

Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса. Она нисколько не побледнела. Щеки у нее были розовые, а губы красные, точно кораллы.

Король приказал не тревожить принцессу до тех пор, пока не наступит час ее пробуждения.

Писатель Шарль Перро родился во Франции, в семье судьи. Он состоял на службе при королевском дворе, играл большую роль в политике Людовика Четырнадцатого, в области искусства. Свои сказки Шарль Перро издавал под имением сына, ради сохранения своей репутации серьезного писателя при дворе короля. Сказка «Кот в сапогах» считается наиболее популярной в творчестве французского писателя, которого по праву считают королем сказок.

История создания “Доктора Живаго”, направление романа Пастернака

Описание сюжета

Старый мельник оставил своим трём сыновьям в наследство мельницу, осла и кота. Старшие братья были хитрыми, поэтому один забрал себе мельницу — на ней можно муку молоть, другой был рад ослу — на нём удобно грузы возить. А младший сын мельника получил в наследство бесполезного кота.

Закручинился тогда младший брат, ведь от кота проку не было, кроме того, его еще кормить нужно. Кот увидел печаль своего хозяина и заговорил человеческим голосом. Велел он юноше купить ему сапоги и мешок. Парень подивился такому чуду, но просьбу животного исполнил.

Надел Кот сапоги, в мешок насыпал зерна и пошёл в лес на охоту. Там он сделал из мешка ловушку и поймал в неё зайца, который захотел полакомиться овсом. Принёс он зайца во дворец к королю, сказал, что это подарок ему от маркиза Карабаса.

На следующий день поймал хитрый Кот таким же образом куропаток и опять отнёс их в дар королю от маркиза. Так он каждый день в течение недели ловил всякую дичь и носил во дворец. При этом хозяин ничего не знал о проделках своего Кота.

Как-то диковинное животное в сапогах попалось на глаза принцессе. Стало ей интересно, кто же хозяин такого чудного Кота. Захотела она с маркизом познакомиться. Хитрый плут ей ответил, что можно устроить встречу около мельницы, где его хозяин любит в тенёчке размышлять.

Он попросил сына мельника сходить на речку искупаться. Как только парень залез в воду, Кот схватил его одежду и спрятал, а сам побежал навстречу карете, в которой ехали король с принцессой. Рассказал им усатый хитрец, что его маркиз тонет в реке, а его одежду украли.

Король тут же пожелал:

- спасти маркиза;

- выдать новую одежду;

- сопроводить до дома.

Сын мельника и сам не понял, как оказался в карете с королём и принцессой, да ещё и в новой одежде.

Кот тем временем побежал вперёд по дороге. Путь его лежал во владения страшного людоеда. Пробегая мимо поля, где крестьяне косили траву, он велел им сказать, что это поля маркиза Карабаса, иначе людоед всем откусит голову. Люди испугались и сказали, что было велено, когда их об этом спросил король.

Усатый плут взобрался по стене к людоеду в замок. Тот в это время обедал за обильно накрытым столом, поэтому даже опешил от такой наглости. Но Кот стал восхвалять его волшебные умения, чем успокоил бдительность грозного хозяина.

Сначала хитрец попросил людоеда обернуться львом. Тот с гордостью показал своё умение. Потом хитрец попросил его превратиться в мышь. Когда владелец замка исполнил просьбу, кот прыгнул на мышь, поймал её и съел.

В это время во двор замка уже въезжала королевская карета. Кот поспешил её встретить и пригласить гостей в замок маркиза Карабаса. Усадил их за стол, где только что обедал людоед, накормил и напоил досыта. Король решил, что такой богатый маркиз будет хорошей партией для его дочки, и захотел их поженить. После этого Кот остался жить во дворце маркиза и теперь мышей ловит разве что для развлечения.

Экранизации

Первое появление на телевизионных экранах коту в сапогах организовал . В 1922 году под командованием известного мультипликатора вышел мультфильм с одноименным названием.

В 1938 году на киностудии «Союзмультфильм» была создана первая в СССР экранизация сказки Шарля Перро. Под руководством сестер Брумберг появился черно-белый «Кот в сапогах». Нарисованный мюзикл длится 12 минут и полностью совпадает с оригинальным произведением.

В 1958 году четвероногий герой стал персонажем полноформатного фильма. В основе киноленты «Новые похождения кота в сапогах» лежит пьеса «Смех и слезы». Советские актеры перевоплотились в принцев, колдунов и чародеев. Роль хитрого кота исполнила Мария Барабанова.

Первый выпуск анимэ из трилогии «Кот в сапогах», посвященной коту-мушкетеру, вышел в 1969 году. На этот раз роль злодея перешла от людоеда к волшебнику по имени . Вторая часть японского мультика напоминает вестерн – Перо (так зовут животное) наводит порядок в бандитском городке. В завершающей серии кот отправляется в настоящее кругосветное приключение. Нарисованного героя озвучили Сусуму Исикава (), Ясуси Судзуки (Андрей Мирошников) и Осами Набэ (Анатолий Щукин).

Музыкальная импровизация на тему приключений необычного животного вышла на экраны в 1985 году. Фильм «Про кота…» вновь рассказывает о судьбе сына мельника и его наследства, но на этот раз принцесса отказывает хозяину кота. Роль хитроумного животного досталась .

Кот в сапогах из «Шрека»

В 1995 году сказка обрела пластилиновую версию. Авторы мультфильма создали социальную сатиру, основой для которой послужило традиционное произведение французского автора. Кот поменял гражданство, а главный герой из мельника перевоплотился в пьющего сельского жителя. Роль животного-эмигранта озвучил Алексей Стычкин.

Наибольшую популярность получил образ, созданный мультипликаторами для мультфильма «Шрек». Персонаж настолько понравился зрителям, что рыжему хитрецу отвели отдельный анимационный фильм.

«Кот в сапогах» (2011 год) рассказывает о жизни животного до встречи с огром и ослом. Молодой Кот живет в приюте. Единственный друг животного – , который уговаривает зверя найти волшебные бобы и украсть особенную курицу.

В 2012 году вышло продолжение нашумевшего мультфильма «Кот в сапогах: Три чертенка». На этот раз смелому Коту придется найти украденный рубин и наставить на путь истинный трех непослушных котят. В обоих мультфильмах голос честного бандита – .

Цитаты

«Сапоги… это был странный подарок для кота, но они, caramba, мне идут!»

«Я – Кот в сапогах. И мое имя станет легендой!»

«Как случится мне попасть в беду, я всегда исход найду».

«Ветер был силен, а моя корзинка мала. День за днем он гнал меня вперед – голодного котенка без молока, мамы и кошачьего туалета».

Сказка «Кот в сапогах», краткое содержание которой может пригодиться школьникам на уроках иностранной литературы, — это одно из наиболее известных произведений писателя Ш. Перро. Показателем популярности книги является ее неоднократные экранизации как в художественных фильмах, так и в мультфильмах. В самом деле незамысловатая на первый взгляд, но вместе с тем удивительно поучительная и одновременно забавная сказка читается на одном дыхании и надолго откладывается в памяти благодаря оригинальному сюжету и колоритным персонажам.

Характеристика персонажей

В произведении не очень много действующих лиц, но главный герой всего один — Кот в сапогах. Писатель неслучайно построил всё повествование вокруг этого усатого хитреца. Он хотел показать читателям, что в жизни материальные ценности не должны быть главными. Можно родиться нищим и казаться никчемным, но при должной смекалке найти в жизни своё место.

Однако это не означает, что остальные персонажи менее важны для сюжета.

Характеристика каждого из них нужна для понимания темы и смысла сказки:

- Младший сын мельника — бедный и ленивый юноша, который грелся на солнышке и не работал. Назвать его положительным персонажем можно лишь с большой натяжкой. С одной стороны, он никому ничего плохого не сделал, с другой — сам тоже не приложил никаких усилий, чтобы выбраться из нищеты. Кот достался ему в наследство, но сам он ничем не заслужил преданности такого умного животного.

- Король — не очень умный правитель, который думал желудком, а не головой. Возможно, поэтому усатому хитрецу так легко удалось его одурачить. Однако у короля есть и хорошие черты — он добрый и благодарный, иначе не стал бы спасать маркиза из реки и дарить ему одежду. Так что в этой сказке король — положительный персонаж.

- Принцесса — в тексте о ней написано немного. Судя по всему, она была любознательной девушкой и любила животных.

- Людоед — злой волшебник, который умел превращаться в разных животных. Любил лесть и комплименты, чем и воспользовался Кот. Видимо, большим умом этот отрицательный герой тоже не отличался, иначе не попался бы на хитрость усатого пройдохи и не погиб бы так глупо.

Без подробного описания образов этих персонажей сюжет сказки стал бы скучным. Именно поэтому роль каждого героя очень важна для представления общей картинки повествования.

История создания

Впервые повесть о хитроумном животном была напечатана в сборнике новелл «Приятные ночи», автором которой считают Джанфранческо Страпаролу. Книга опубликована в 16 веке на территории Италии. Правда, речь в сказке велась о кошке, вовсе не нуждающейся в сапогах. В остальном сюжет развивается по привычному сценарию: наследство, король и победа над людоедом.

В 1634 году схожее произведение публикуют в сборнике «Сказка сказок» писателя Джамбаттисты Базиле. Волшебная история имеет свои особенности, но основная канва остается неизменной.

И только в 1697 году рассказ о коте в сапогах попал в сборник «Сказки матушки Гусыни», вышедший под именем сына Шарля Перро. Подобная осторожность объяснялась просто – Шарль не хотел, чтобы имя критика связывали со сказочными историями.

Существует легенда, что Перро услышал сказку в детстве от собственной кормилицы. Позже рассказ был доработан и вставлен в книгу. Естественно, Перро внес в историю собственные правки. К примеру, писатель подробно описал замок людоеда, который повторяет архитектуру другого сооружения – замка Уарон во Франции.

В 1815 году очередной том «Сказок братьев Гримм» пополнила повесть «Бедный батрак и кошечка». Как видно, кот снова сменил пол, но не утратил желание помогать работникам мельниц. В любом случае, повесть о невероятной хитрости персонажа пришлась по душе детям во всем мире.

Главный герой

Если задуматься, то Кот в сапогах выглядит очень нелепо. Но здесь важно понимать тот факт, что хорошая обувь в те времена была своеобразным символом принадлежности к знати. Простой народ не мог себе позволить носить дорогую обувь. Люди ходили или босиком, или в самодельных башмаках. Хорошие сапоги носили только обеспеченные граждане.

По этой причине автор наделил своего персонажа сапогами. По сюжету Кот выдавал себя за приближённого к маркизу, а значит, никак не мог явиться во дворец к королю босиком.

Главный герой обладал не только хитростью, но и умом, иначе бы он никак не смог придумать такой план по превращению обычного сына мельника в знатного маркиза. Смелость — еще одна отличительная черта характера этого персонажа. Он не убежал от людоеда, когда тот превратился во льва, хоть и было очень страшно. Даже сам факт общения с этим ужасным врагом уже говорит о смелом характере усатого хитреца.

Доброта́ также присуща Коту в сапогах. Он не стал винить своего молодого хозяина в бездействии, а помог ему выбраться из нищеты и заполучить в жены принцессу. Кот в этой истории не просто положительный, а ещё и самый сообразительный и милый персонаж.

Отрывок, характеризующий Кот в сапогах

А вместо всего этого, вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и расстегнувшись побранить легко правительство, член Московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад. Иногда он утешал себя мыслями, что это только так, покамест, он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили оттуда без одного зуба и волоса. В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать что то для человечества», – говорил он себе в минуты гордости. «А может быть и все те мои товарищи, точно так же, как и я, бились, искали какой то новой, своей дороги в жизни, и так же как и я силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», говорил он себе в минуты скромности, и поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей. На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях. «Елена Васильевна, никогда ничего не любившая кроме своего тела и одна из самых глупых женщин в мире, – думал Пьер – представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом – император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14 го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14 го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы бедных и интригуют Астрея против Ищущих манны, и хлопочут о настоящем Шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему – закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся, общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что то новое, всякий раз изумляла его. – «Я понимаю эту ложь и путаницу, думал он, – но как мне рассказать им всё, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее . Стало быть так надо! Но мне то, мне куда деваться?» думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, – способность видеть и верить в возможность добра и правды, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда в глазах его соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался – зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное читал. Он читал и читал всё, что попадалось под руку, и читал так что, приехав домой, когда лакеи еще раздевали его, он, уже взяв книгу, читал – и от чтения переходил ко сну, и от сна к болтовне в гостиных и клубе, от болтовни к кутежу и женщинам, от кутежа опять к болтовне, чтению и вину. Пить вино для него становилось всё больше и больше физической и вместе нравственной потребностью. Несмотря на то, что доктора говорили ему, что с его корпуленцией, вино для него опасно, он очень много пил. Ему становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее. Только выпив бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какой нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю – вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, – я после обдумаю всё это!» Но это после никогда не приходило.

Краткий анализ

Точная дата создания сказки неизвестна. Хоть Шарль Перро написал её в XVII веке, современным читателям сюжет этой истории не менее интересен.

Если произвести разбор произведения сухим литературным языком, то он будет выглядеть следующим образом:

- дата создания — XVII век;

- автор — Шарь Перро;

- жанр — сказка;

- композиция — последовательная;

- тема — деньги — это не главное;

- основная мысль — нужно ценить то, что имеешь, и не завидовать богатству других людей;

- главный герой — Кот.

Писатель старался наделить своих персонажей понятными людскими эмоциями. В сказке присутствуют добро и зло, смелость и смекалка.

Она учит своих читателей не пасовать перед трудностями, ценить то, что есть, и не завидовать богатству других людей. Если есть ум и немного хитрости, то всегда можно выйти даже из самого неприятного положения.

Даже спустя триста лет сюжет истории остаётся актуальным. Он прост и понятен юным читателям. На основе этой сказки снято множество мультфильмов и полнометражных детских кинолент.

К. Р. Матинян

Наиболее удачной из всех созданных Тиком пьес является комедия «Кот в сапогах» — «один из самых свежих цветков юмора Тика». Написанная в 1797 г. и вошедшая в сборник «Народных сказок, изданных Петером Леберехтом», комедия эта произвела на современников; ошеломляющее впечатление. Говоря о ее резонансе, Э. Т. А. Гофман писал, что Тик «вызвал во всех поэтически настроенных умах, интересующихся театром, настоящую революцию».

Когда в критике заходит речь о влиянии на Тика-комедиографа: европейских классиков, обычно называют имена Аристофана, У. Шекспира, Б. Джонсона, К. Гоцци. Однако уместно вспомнить в этой связи слова видной исследовательницы творчества Тика М. Тальман, которая, говоря об очевидности этого влияния, все же подчеркивает, что пьесы Тика не столь ординарны, чтобы рассматривать их всего лишь как сумму двух-трех источников.

Задача данной статьи — выявить специфику художественного функционирования принципа романтической иронии в комедии Тика.

В основе комедии «Кот в сапогах» лежит известная одноименная сказка Ш. Перро, но цель Тика — не инсценировка этой сказки, а сатирическое представление ее на сцене одного из берлинских театров. В структуре пьесы прослеживаются две основные линии: первая — так называемая «игра с игрой», вторая — последовательное нарушение иллюзии театрального правдоподобия.

Игру Тик провозглашает суверенным делом поэта. В разговорах «Фантазуса», обосновывая принцип «игры с игрой», Тик описывает его как «циркульную линию, которая ведет не к чему иному, как к себе самой». Именно на этом принципе построена вся пьеса.

Действующих лиц комедии можно разделить на три группы: а) актеры на сцене; б) зрители в партере; в) закулисные персонажи. Но такая классификация в то же время и условна, так как по ходу пьесы мы постоянно становимся свидетелями то смешения ролей, то выпадения отдельных героев из роли, а то и полного хаоса, где трудна разобраться, «кто есть кто».

При открытии занавеса перед нами предстает «вторая» сцена с расположенным напротив нее партером. Развитие основного действия пьесы — сказочного сюжета, разыгрываемого на этой «второй» или, скажем для большей рельефности, «внутренней» сцене, почти беспрерывно сопровождается непосредственной зрительской реакцией. Определение «основное» здесь очень условно, так как «действие» в партере несет на себе не только равную, но, пожалуй, даже большую смысловую и композиционную нагрузку. Поэтому неудивительно, что в прологе первыми в «действие» вступают зрители партера. Еще будучи незнакомыми с содержанием предстоящей пьесы, они уже только в одном ее названии усматривают угрозу «хорошему вкусу», ради которого и пришли в театр. Требование «хорошего вкуса» остается ведущим мотивом в течение всего спектакля.

Перед нами — как «настоящими» зрителями — идет сплошная игра: на сцене, за сценой, в партере, между сценой и партером. В игру вовлечены буквально все: зритель и поэт, шут и машинист, актеры и суфлер. При этом действующие лица внутренней сцены и мнимая публика, сидящая в партере, не только реагируют друг на друга, но и вступают в активный контакт. Оба эти плача так переплетены, что представляется невозможным провести четкие грани между ними. Это можно проследить на примере такого приема, как дублирование вопросительных реплик. Дабы подчеркнуть неспособность филистеров к восприятию сказочной фантастики, Тик показывает их замедленную реакцию на перипетии сказочного сюжета. Стоит Готлибу выразить свое удивление по поводу того, что кот Гинце говорит человеческим голосом, как один из ревностных почитателей «настоящего искусства» сразу вторит ему из партера: «Кот говорит? Что же это такое?». Почти то же самое повторяется в королевском дворце, где приехавший из чужой страны принц Натанаэль свободно изъясняется на местном языке, чем приводит в изумление короля. После настоятельных просьб принца не поднимать из-за этого шума король, наконец, смиряется, но подобную «неестественность» уже успела заметить публика! Один из зрителей партера негодует по поводу того, что король пошел на компромисс с принцем, другой требует немедленно исправить допущенную ошибку и приставить к принцу переводчика.

Западногерманская исследовательница И. Штрошнайдер-Корс пишет: «Этот осознанно предложенный принцип игры… и очень своеобразное обращение с иллюзией бесспорно относятся к области романтической иронии».

Большинство немецких исследователей (Г. Геттнер, Р. Гайм, Г. Фогт и другие) вполне справедливо считают комедию «Кот в сапогах» практическим художественным воплощением шлегелевской теории романтической иронии. У Ф. Шлегеля, а именно в его 42-м ликейском фрагменте, читаем: «Существуют древние и новые произведения, во всей своей сути проникнутые духом иронии. В них живет дух подлинной трансцендентальной буффонады». Или в другом месте: «Ирония есть ясное осознание вечной изменчивости, бесконечно полного хаоса». Эти идеи очень созвучны духу и атмосфере тиковской комедии. Однако здесь требуется некоторое уточнение. Многогранность понятия «романтическая ирония», невозможность его однозначной дефиниции (даже в отдельно взятых философско-эстетической и литературной областях) создают определенные сложности для прямого проецирования теории Ф. Шлигеля на художественную практику Тика.

Дело в том, что Ф. Шлегель, как и К. В. Зольгер, видел иронию прежде всего в трагических произведениях или, во всяком случае, в произведениях, которые романтики называли «возвышенными». Поэтому неудивительно, что, касаясь в своем 307-м атенейском фрагменте комедии «Кот в сапогах», он ни слова не говорит об иронии. Более того, Ф. Шлегель никогда не применяет термин «ирония» к комедиям вообще и к таковским в частности. Интересно, что и сам Тик «выбирает совершенно другие свои произведения для иллюстрации концепции иронии Ф. Шлегеля».

Л. Тик обращал внимание на то, что «бесконечно трудно выразить понятие иронии в одной определенной формуле» и что «в большинстве случаев ирония трактуется очень односторонне». Что касается иронии, которая воплотилась в «Коте в сапогах», автор пишет о ней так: «Ирония, о которой я говорю, это не издевка, не глумление, не насмешка или еще что-то в этом роде, как некоторые склонны считать, а скорее глубочайшая серьезность, которая в то же время связана с истинной веселостью. Она не есть нечто отрицательное, наоборот, — это нечто вполне положительное».

Объектом такого «серьезного смеха» в комедии Тика являются, с одной стороны, авторы тривиальных «семейных» драм А. В. Ифланд и А. фон Коцебу, а с другой — их горячие поклонники, берлинская филистерская публика.

Принципы творчества Ифланда и Коцебу и подобных им эпигонов Просвещения восходят к драматургии Г.-Э. Лессинга («Эмилия Галотти»), И.-Ф. Шиллера («Коварство и любовь»), И.-В. Гёте («Клавиго», «Стелла»), Но Коцебу и Ифланд сузили рамки драмы, почти полностью лишив ее социального звучания и сделав основной акцент на проповеди бюргерской морали, семейной добродетели.

Уже в прологе тиковской комедии «просвещенная» публика недвусмысленно дает понять, чего она, собственно, ждет от театра и что ей необходимо «для сердца, для воображения». Один из зрителей громогласно и претенциозно заявляет: «Мы хотим видеть настоящую пьесу со вкусом». Автор пьесы (по всей видимости, романтик) в недоумении, он пытается выяснить, что же подразумевают зрители под хорошим вкусом. И тут второй голос из партера растолковывает ему: «Семейные истории… обольщения… крестьянин и крестьянка — что-нибудь в этом духе».

Тик лично был знаком с Ифландом, даже состоял с ним в переписке. И хотя он немало ценил его как талантливого актера, все же не мог не отметить, что Ифланд значительно уступает своему предшественнику Ф.-Л. Шредеру. Ему не хватало того эмоционального огня и той глубины проникновения в роль, которые были свойственны Шредеру. Главным коньком Ифланда были виртуозное владение актерской техникой, тщательная обработка самых мелких деталей игры. Он любил создавать эффект или оригинальным костюмом, или прекрасно отшлифованной жестикуляцией. Все это не оставалось вне поля зрения Тика, найдя свое отражение в комедии. В выведенном им образе одного из зрителей партера Беттигера берлинской театральной публике нетрудно было узнать К. А. Беттигера — автора нашумевшего в то время опуса об Ифланде. В своих дифирамбах в адрес Ифланда Беттигер основной акцент ставил на самых малозначительных, не имеющих прямого отношения к искусству деталях. Именно это становится предметом пародии у Тика. «Критик» из партера — Беттихер — по ходу развития действия на «внутренней» сцене пытается делать кое-какие замечания по поводу постановки. «Наблюдения» его крайне глупы и нелепы. Ему кажется весьма существенным, что сапоги коту очень к лицу, зато пьеса много теряет оттого, что король неправильно держит в руках кролика и т. п. Таким образом, Ифланд дважды становится объектом пародии Тика: и как драматург, и как актер.

Ирония, которая в данном случае выражена в форме литературной пародии, тяготеет у Тика к сатире. Но какой бы ни была его сатира — социально-политической или литературной, — Тик везде играет и с ней. В кажущуюся на первый взгляд острой сатирическую ситуацию внезапно врывается озорная веселость молодого поэта, превращая сатиру в некий род забавы либо отодвигая ее на задний план.

Тем не менее существует очевидное противоречие между таковскими автокомментариями к комедии и ее объективным сатирическим смыслом. Тик наслаивал, что его пьеса является всего лишь безобидной поэтической шуткой. Он утверждал, что ставил целью не «унизить кого-либо», а всего лишь посмеяться над глупостью, пошлостью и безвкусицей. В другом месте Тик писал о своей комедии: «Это веселая комедия, вся из пены и легкой шутки, к которой не надо относиться серьезнее, чем того хотел автор; это нечто истинно веселое и странное, напоминающее «Итальянский театр» Герарди, в котором, по моему мнению, в шутливой форме весь мир как бы становится предметом прелестной пародии». Однако не таким уж «безобидным» было пародийное и сатирическое звучание комедии в свое время, если Г. Гейне написал о ней: «Литературная полемика, которую господин Тик в драматической форме вел с противниками школы, относится к исключительным явлениям нашей литературы».

Тик отмечает, что приемом «разрушения иллюзий» пользовались еще Аристофан, Шекспир, Гёте. Действительно, европейская драматургия знает немало авторов — от Аристофана до Гоцца, — которые еще до Тика прибегали к этому приему. Но почти во всех случаях он не носил целенаправленного характера, являясь как бы «лирическим отступлением», частным случаем, никогда не нарушавшим общий ход драматического действия. И сами эти эпизоды, будучи частицами одного целого, не выпадали из него и были подчинены основной драматической линии.

У Тика дело обстоит совершенно иначе. Развенчивание иллюзия сценического действия вырастает у него в целую систему, причем он часто «изолирует эти моменты и возводит их в абсолют». Такое постоянное и преднамеренное нарушение сценической иллюзии, конечно, не могло не повлиять на всю структуру комедии. В одном из писем К.-В. Зольгеру Тик признавался, что его целью было превратить этот прием в «сквозной принцип».

С элементами разрушения сценической иллюзии мы сталкиваемся уже в прологе комедии. Ламповщик, первым вышедший на шум зрителей, спрашивает, есть ли необходимость вызвать охрану. Вслед за ним, не выходя из-за кулис, в диалог с партером вступает сам автор пьесы, заверяющий публику в том, что действие ее начнется с минуты на минуту. После долгих пререканий с публикой автор добивается разрешения начать действие. Таким образом, мы становимся свидетелями игры, которая, по всей видимости, не имеет вообще никаких правил. Здесь находит свое практическое воплощение постулированный иенскими романтиками тезис о полной творческой свободе художника, ломке всяких канонов и правил, условностей и границ. «Даже самое незначительное ограничение, — отмечал Ф. Шлегель, — лишает настоящую радость ее высокого значения и вместе с тем ее красоты».

С самого начала пьесы выявляется буффонство всего происходящего на внутренней сцене. Актеры, исполняющие роли сказочных героев Перро, выглядят как настоящие марионетки. Им не хватает самоуверенности и того «знания дела», которое присуще сидящим в партере — фиктивным зрителям. Напряженность актеров на внутренней сцене обратно пропорциональна «раскрепощенности» публики, сидящей в партере.

К концу второго акта некоторые актеры не выдерживают этого напряжения. Король бесповоротно сбивается со своей роли и в паническом замешательстве почти без остановок, одну за другой, произносит цитаты то из Шиллера, то из Шекспира и в конце концов отчаянно ударяется в слезы, упрекая себя в провале пьесы. Исследовательница творчества Гофмана H. М. Берновская точно подметила, что «роль иронического заключается в том, чтобы, взорвав ситуацию изнутри, снять напряжение, прервать нарастание в тот момент, когда достигнут предел, резко изменить атмосферу и все происходящее поставить под сомнение».

Стихия разрушения правдоподобия всего, что происходит на сцене, достигает своего апогея в начале третьего акта, когда Тик раскрывает перед зрителями внутренний механизм сцены. Автор пьесы на коленях просит машиниста сцены пустить в ход всю театральную машинерию, если публика, выражая свое недовольство, вновь поднимет шум. В пылу разговора они даже не замечают, что кто-то раньше времени поднял занавес и публика стала свидетелем этой «сцены». Тик подчеркивает тем самым ненадежность не только игры актеров, но и всей театральной техники.

Не успевает третье действие начаться, как Готлиб опять «выпадает» из роли; на сей раз это уже грозит вылиться в полный хаос. Кот Гинце, забыв на время о своей роли кота, призывает Готлиба, как актер актера, взять себя в руки, не то пьеса «разлетится на тысячу мелких частей». Единство драматического действия с этого момента окончательно нарушено. Под сомнение ставится не только сам эпизод, но и вся пьеса. Если в данном случае еще может идти речь о драматическом действии как о чем-то целом, то лишь как о сумме действия (актеров на сцене) и противодействия (публики партера), включая и действия закулисных персонажей, ибо в конечном счете и они способствуют разрушению сценических иллюзий. В этой связи В. Беньямин отмечает: «Иронизирование формы заключается в ее добровольном разрушении, которое среди романтических произведений, да и вообще во всей литературе, в комедиях Тика представлено в самой крайней форме».

Но подобное разрушение не противоречит романтическим установкам Тика. Хаотичность, разорванность, фрагментарность — все это входит в творческий арсенал романтиков. Новалис пишет: «Если в сказку привносить элементы фабульности, то это уже чужеродное тело». И далее: «Ничего не может быть противнее духу сказки, чем нравственный фатум, закономерная связь. В сказке царит подлинная природная анархия. Абстрактный мир, мир сна». И хотя в данном случае мы имеем дело не с «чистой» романтической сказкой, а сказочной драмой, все же это определение вполне подходит и к ней.

Ирония Тика отрицает всякую завершенность и тем самым оказывается внутренним движущим механизмом пьесы. Что касается схематичности образов актеров внутренней сцены и расплывчатости действия, то здесь Тик дает волю игре зрительской фантазии: он приглашает зрителей принять участие в этой веселой игре, где, как и в любой сказке, все неестественное естественно. Продолжая в этом аспекте традиции комедии дель арте, Тик дает полный простор для импровизации.

Однако на этом автор не останавливается. Он добивается того, что действующие лица сказки своими устами подтверждают осознание ими всей условности той игры, в которой они участвуют. Так, Гинце, вмешиваясь в разговор между придворным ученым Леандром и шутом Гансвурстом, помогает последнему выйти победителем в этой полемике. Но, узнав, о чем был спор, Гинце негодует: «Я весь в меланхолии. Я помог глупцу одержать победу над пьесой, в которой я исполняю главную роль».

Сценический гротеск, унаследованный Тиком от Гоцци и возведенный им в абсолют, порой доходит до абсурда. Это в большей степени касается двух следующих его комедий: «Шиворот-навыворот» (1799) и «Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом» (1799).

В вопросе о полной творческой свободе художника выявляется явное противоречие в художественной практике Тика. Ф. Шлегель постулировал романтическую иронию как свидетельство свободы художника, но на деле эта ирония оказалась скорее подрывом данной свободы. Об этом наглядно свидетельствуют образы поэтов в тиковских комедиях. В «Коте в сапогах» автор находится в жалком положении. Он вынужден идти на поводу у филистерской публики, подстраиваться под нее. В комедии «Принц Цербино…» герой объявлен сумасшедшим и посажен в тюрьму. Лишь после отречения от всякой поэзии его выпускают на свободу. Не менее драматично положение бога поэзии Аполлона в комедии «Шиворот-навыворот». Скарамуш — явное олицетворение немецкого филистера — сгоняет его с Парнаса, а Пегаса заменяет ослом. Такой иллюзорной оказалась и «свобода» художника. Подобные противоречия в теории и практике весьма характерны для ранних романтиков. Не составляет здесь исключения и творчество Тика, особенно иенского периода.

Таким образом, романтическая ирония в данной комедии Тика находит свою специфику в том, что наряду с утверждением в художественной практике некоторых основных романтических установок (хаотичность, фрагментарность, буффонность и т. д.) она ставит себе целью последовательное и нарочитое разрушение иллюзии театрального правдоподобия. При этом иронизируется не только содержание, но и сама форма, структура произведения. И хотя комедия «Кот в сапогах», содержащая в себе некоторые элементы сатиры, в целом не выходит за рамки литературной пародии, она остается лучшим образцом комедийного жанра в рамках немецкого романтизма, занимая особое место в истории немецкой драматургии.

Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 1985. – № 3. – С. 62-68.

Биография

Произведения

- Виттория Аккоромбона

- Кот в сапогах

- Странствия Франца Штернбальда

Критика

- Поздняя новеллистика Людвига Тика. Проблема метода и жанра

- Романтическая ирония в комедии Л. Тика «Кот в сапогах»