«Левша» — аргументы для итогового сочинения ЕГЭ по рассказу Лескова. Сочинения, анализ и мораль басен. Русский язык и литература школьнику

Мы подготовили для Вас несколько аргументов по рассказу Лескова — Левша. Используйте наши примеры для написания своего сочинения на урок литературы в школе.

Цивилизация и технологии

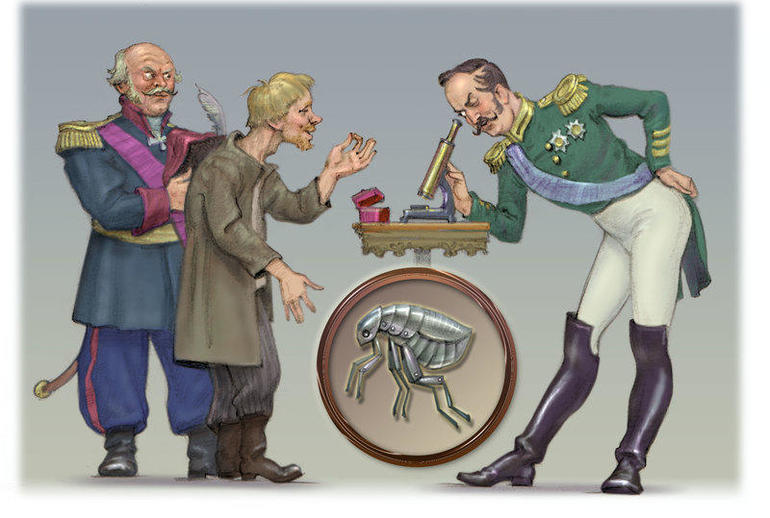

Прогресс делает жизнь людей лучше, увеличивает наше благосостояние и обеспечивает нас всем необходимым для здоровья, материального преуспеяния и комфорта. Так, в Англии, куда уехал тульский мастер вместе с делегацией, у чиновников были возможности предложить умельцу достойные условия для работы. Левше пообещали высокую зарплату, свое жилье и даже супругу, лишь бы он остался. Англичане жили очень обеспеченно, поэтому для них это предложение было в порядке нормы. В их стране техническое развитие было на высоком уровне: у английских мастеров, в отличие от Левши, были микроскопы и другие приспособления для качественного труда. Они не получали побои в случае неудач и не прозябали в нищете, пока царь о них не вспомнит. В России никаких условий для создания прогресса в науке и технике не было, зато запросы правящей элиты к народу были выше, чем в Европе. Почему так сложилось? А потому что в Англии правительство выделяло деньги на развитие прикладных сфер деятельности, а в России никто об этом не думал, пока зависть не подстегнула. Благосостояние этой европейской страны напрямую было связано с тем, как там были расставлены приоритеты. Прогресс поощрялся и финансировался, поэтому уровень жизни рос.

Кому на Руси жить хорошо? — аргумент

Гражданин страны должен работать и приносить пользу обществу. Он обязан соблюдать законы и уважать права сограждан. Но вместе с тем он получает и свои неотъемлемые права на охрану здоровья и труда, на благополучие и социальную защиту. Но, к сожалению, на Руси обязанности никак не соотносятся с привилегиями. Например, Левша из сказа Лескова выплачивал Родине долг своим уникальным талантом и трудом. Когда страна нуждалась с нем, он выполнил приказ царя и подковал танцующую блоху. При этом герой был образцовым подданным: не нарушал закон, вел тихую семейную жизнь и подчинялся выше стоящим господам. Но что он получил взамен? Побои, ругань, неуважение, а в финале еще и черную неблагодарность. Платов выжал из него все, что мог, а потом устранился из его жизни. Царь о талантливом мастере даже не вспомнил. В больнице бедняку помощь не оказали, а его секрет о чистке ружей никому не пригодился. Левша не был гражданином в полном смысле слова, ведь государство не защищало его права на жизнь, здоровье, труд, социальную поддержку. Даже в Англии к нему отнеслись лучше, чем на Родине. На его примере мы можем сделать вывод о том, что трудовым, правовым, социальным обязанностям человека в стране должны соответствовать аналогичные права.

Искусство и ремесло — аргумент

Жил в Туле отличный работник по прозвищу Левша. Однажды он получил важное задание – доказать, что русские мастера не хуже, чем английские, которые сделали чудо-блоху. Левша с помощниками смогли сделать невероятное – подковали маленькую блоху. Но подковы были такими маленькими, что император сразу их не увидел и расстроился, когда блоха не смогла больше танцевать. Казак Платов, который контролировал работу мастеров, сильно разозлился и даже наказал Левшу. Но при дворе все же доглядели, в чем состояла работа талантливых тульских умельцев. Тогда решили, что нужно отправить Левшу в Англию, чтобы там поняли, как велик русский человек. И там действительно по достоинству оценили шедевр Левши: обеспечили материально, даже подыскали жену. Однако мужчина не согласился остаться в Англии, несмотря на все удобства, потому что любил свой край и порывался туда вернуться. Так он и сделал – сел на корабль и поплыл к берегам России. Левша очень спешил домой еще и потому, что хотел поделиться важной информацией о том, что дула ружья нельзя чистить кирпичными крошками. Но в родном городе никто не ждал Левшу, никто не стал его величать, а к его совету не прислушались. А когда мастер выпил чрез меру, ему не помогли – так и не стало мастера.

Автор показывает, что людей искусства часто просто используют, но не ценят. Мастер Левша сделал ювелирно-точную работу, подковав блоху. И это понравилось высшему обществу, ведь достижениями Левши можно было похвастаться перед другой страной. А вот сам мастер мало кого интересовал.

Доброта и жестокость — аргумент

Нравы на Руси царят варварские, потому что императоры не желают марать руки и доверяют все дела жестоким и властным управленцам вроде Платова, которые могут лишь давить на людей своей силой. Цари закрывают глаза на их методы, а Платовы ненавидят свой народ и гнут в бараний рог, лишь бы добиться очередной звездочки.

Равнодушие к собственному народу — аргумент

Государство должно гордиться своими лучшими мастерами и поддерживать их труд, но гордость эта оказывается лишь красивой картинкой. Левшу отправляют в Англию, чтобы продемонстрировать свой труд, но дальнейшая судьба героя и его возможность приносить пользу отечеству никого не волнует. Сразу после возвращения Левша попадает в больницу, «где неведомого сословия всех умирать оставляют». Привезенные им из далекого путешествия практические знания также остаются невостребованными.

«Забвению не подлежит» — аргумент

На что указывает культурное наследие? В первую очередь на уровень развития страны, на неоспоримый приоритет. Его необходимо сохранять, что очередной раз доказано в сказе. Главному герою, благодаря имеющемуся таланту, удается подковать английскую танцующую блоху. Народный умелец попадает на прием к царю, который отправляет его в Лондон с целью продемонстрировать превосходство над иностранцами. За границей очень высоко оценили талант Левши и даже предложили ему сотрудничество на выходных условиях. Умелый мастер отказался и вернулся домой. Он был настоящим патриотом Родины, но оказался ненужным в своей стране. После возвращения из Англии, герой попадает в больницу для бедных, где ему не оказывают должного лечения. Левша умирает, не передав никому свои навыки. В сказе показано, что только при должной поддержке талантливых людей можно создать, преумножить и сохранить культурное наследие страны.

Что такое талант? — аргумент

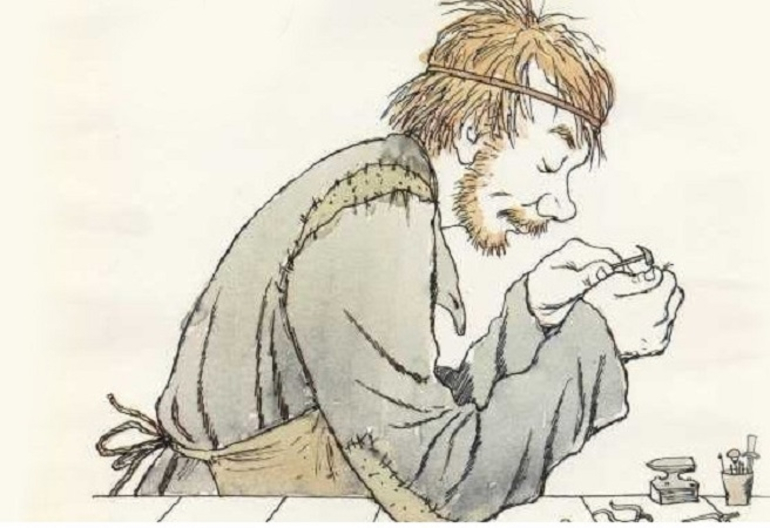

В книге Н.С. Лескова «Левша» огромным талантом отличаются тульские мастера. Они смогли подковать блоху, причем не использовали никаких специальных приборов. Просто помолились, заперлись в деревенской избе и начали работать, пока не получился результат, поражающий и современного человека. Особенного внимания заслуживает Левша, который сделал еще более тонкую работу – сделал гвоздики, которыми прибили подковы. Мастер не видит в своем произведении чего-то выдающегося, он исходил не из соображений выгоды, а из желания отстоять честь всех русских мастеров на мировом уровне. В конце он умирает, но и перед смертью хочет рассказать важные сведения об английском оружии. Талант Левши – это дар свыше, его сила преодолевает любые препятствия (например, отсутствие микроскопа).

Все сочинения

«Забвению не подлежит»: аргументы

- 03.09.2020

Подборка аргументов для итогового сочинения в 2020-2021 году по направлению «Забвению не подлежит» (для выпускников 11 класса). Рассматриваем самые популярные и яркие произведения по этому направлению, основную сюжетную линию и тезисы, которые важно выделить из каждого произведения.

- «Забвению не подлежит»: литература, как раскрыть тему, темы сочинений

- Всё об итоговом 2020-2021

«Левша», автор Н.С. Лесков.

На что указывает культурное наследие? В первую очередь на уровень развития страны, на неоспоримый приоритет. Его необходимо сохранять, что очередной раз доказано в сказе. Главному герою, благодаря имеющемуся таланту, удается подковать английскую танцующую блоху. Народный умелец попадает на прием к царю, который отправляет его в Лондон с целью продемонстрировать превосходство над иностранцами. За границей очень высоко оценили талант Левши и даже предложили ему сотрудничество на выходных условиях. Умелый мастер отказался и вернулся домой. Он был настоящим патриотом Родины, но оказался ненужным в своей стране. После возвращения из Англии, герой попадает в больницу для бедных, где ему не оказывают должного лечения. Левша умирает, не передав никому свои навыки. В сказе показано, что только при должной поддержке талантливых людей можно создать, преумножить и сохранить культурное наследие страны.

«Отцы и дети», автор И.С. Тургенев.

Реально ли создать будущее без признания прошлого? Это спорный вопрос, который подтолкнул автора написать данный роман. Базаров призывал полностью отказаться от наследия прошлого. Он считал, что только так можно что-то создать. При этом герой подчеркивал, что его поколение должно разрушать общепринятые и сформировавшиеся принципы, а не заботится о создании новых убеждений. Евгений активно отрицал чувство любви, значимость семьи, народные традиции и даже красоту, созданную природой, не предлагая альтернатив. Но быть полностью верным своим взглядам герой не смог – он влюбился в женщину, без которой не представлял своей жизни. Перед смертью Базаров признал, что не сделал весомого вклада в развитие страны и его убеждения народу не нужны. Его пример – это подтверждение тому, что счастливое будущее, полностью отвергая прошлое, невозможно построить.

А.С. Пушкин, «Капитанская дочка», повесть

Исторический фон произведения — Крестьянская война (Пугачевский бунт) – жестокая, кровопролитная война казаков, крестьян под предводительством Пугачёва с правительством императрицы Екатерины II. Особенно страшной эту войну делает то, что она разворачивается не между государством и внешним врагом, а внутри государства, разъединяя людей.

«О русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Автор признаёт, что у народного восстания были серьёзные причины, вызванные политикой Екатерины II, однако не оправдывает и жестокость пугачёвцев. Крестьянская война показана как страшное бедствие, где нет четкого противопоставления правых и неправых.

Пугачёва А.С. Пушкин изображает человеком противоречивым: с одной стороны, жестоким, тщеславным, с другой – способным проявлять благородство, доброту.

Пугачев А.С. Пушкина осознаёт, что выбрал неправильную дорогу, но повернуть назад он уже не может.

Пётр Гринев – человек, оказавшийся в круговороте знаменательного исторического события; он не хочет этой бессмысленной войны и мечтает о тихом семейном счастье. На его примере, а также на примере Маши Мироновой мы видим, что даже в таких страшных условиях человек может сохранить нравственную чистоту, не запятнать свою честь.

Помимо повести, существует документальный очерк А.С. Пушкина «История Пугачёвского бунта», в котором автор выступает в роли историка: не прибегает к художественному вымыслу, излагая события предельно объективно. В этом очерке Пугачев предстает личностью отталкивающей, в то время как в «Капитанской дочке» негативные черты Пугачёва немного сглажены.

Повесть «Капитанская дочка» представлена как мемуары пожилого Петра Гринёва.

Всем главам, в центре которых образ Маши Мироновой, предпосланы эпиграфы из фольклора – это подчеркивает народный характер героини.

Автор признаёт жестокость Пугачёва, но, тем не менее, не лишает героя человеческих черт.

«Обелиск», автор В.В. Быков.

О каких событиях нужно помнить? Конечно же, о подвигах предков. Об этом рассказывается в героической повести. В деревне ведется установка памятника учителю, последовавшему на казнь вместе со своими учениками. Среди присутствующих на мероприятии были и такие, которые высказывались против. Некоторые люди не считали поступок Мороза героическим, ведь он не убивал врагов, а добровольно пошел на казнь. Но среди населения жил ученик, которого учитель спас, отвлекая солдата, дав мальчишке возможность убежать и укрыться в ледяной воде. Морозова долго избивали за этот поступок. Учитель не участвовал в диверсии своих учеников, но готовых был сдаться оккупантам, чтобы поддержать детей. Этим самым Алесь Мороз показывает, что даже во время войны нужно проявлять любовь, отзывчивость и великодушие. Самоотверженность героя – подвиг, о котором нужно помнить.

«Бородино», автор М.Ю. Лермонтов. Зачем хранить в памяти воспоминания о войне? Ответ на этот вопрос есть в данной поэме. Дядя рассказывает племяннику о событиях Отечественной войны 1812 года. Он делится воспоминаниями о подвигах солдат, этим самым показывая юноше, как нужно любить Отечество. Ветеран войны считает, что поколение племянника не способно стать на защиту Родины, и их не особо волнует ее судьба. Поэтому он стремится делиться с потомками воспоминаниями о событиях того трагического времени, где молодым людям приходилось действовать и проявлять героизм. Ветеран войны считал, что его рассказы поспособствуют тому, что новое поколение станет смелее и более ответственным. Помнить о патриотических подвигах героев войны нужно, ведь это яркие примеры любви к Отечеству.

«Гранатовый браслет», автор А.И. Куприн.

Важно ли сохранять искусство прошлого? Конечно же да, ведь оно не имеет свойства стареть. Подтверждается это и в данном рассказе. В своей предсмертной записке Желтков просит Веру Николаевну послушать «Сонату №2» Бетховена. Она исполнила его просьбу. Музыкальное произведение, написанное больше века назад, подарило героине спокойствие и открыло истину. Вера Николаевна понимает, что Георгий простил ее за безответные чувства, за то, что она не решилась быть с ним. Так искусство прошлого смогло выполнить свою функцию – пробудить душу женщины от повседневной рутины. Творчество великих мастеров с годами не устаревает, потому что всегда имеет поклонников.

М.Ю. Лермонтов, «Бородино», стихотворение

Почти все стихотворение представляет собой монолог ветерана, участника Бородинского сражения 1812 г. Он подробно описывает тот бой молодому солдату.

Ветеран – подлинный патриот, это человек из народа, обыкновенный солдат, не офицер, не маршал.

М.Ю. Лермонтов первым показал, что именно простые солдаты и есть настоящие герои войны: забыв о личном, они, не задумываясь, жертвовали собой ради общего дела – спасения Родины.

Рассказчик сожалеет о том, что пришлось уступить опустошённую Москву врагу, однако видит в том «Господню волю» и не ропщет на судьбу.

Автор противопоставляет современное ему поколение и поколение участников Отечественной войны: «Богатыри не вы».

Война в стихотворении изображена без прикрас, как страшное бедствие, чтобы читатели понимали, насколько высока была цена победы.

Л.Н. Толстой, «Война и мир», роман

В романе нашли отражения события Отечественной войны с французами (1805-1807; 1812г)

Автор убежден, что война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Единственная форма войны, которую он оправдывает – оборонительная война за свою Родину. Л.Н. Толстой изображает войну без прикрас, показывает, что на ней есть место страху, трусости.

Автор приводит сцены, показывающие, что и на войне человек может оставаться человеком: русские солдаты делятся едой с замерзшими французами, умирающими от голода; Пьер не позволяет застрелить французского лейтенанта вне сражения; Кутузов призывает солдат не добивать отступающих, замерзающих, голодающих французов. Л.Н. Толстой особое внимание уделяет народному движению, партизанской войне, сравнивая ее действие с действием увесистой мужицкой дубины. По мнению Л.Н. Толстого, Наполеон не мог победить, ведь эта победа противоречила бы законам нравственности, справедливости.

М.А. Шолохов, «Тихий Дон», роман

В произведении изображена жизнь донского казачества во время Первой мировой войны, революционных событий 1917 года и Гражданской войны в России.

Вторая война оказалась еще более страшной, чем первая, так как велась уже не с внешним врагом, а внутри страны. Врагами подчас становились даже близкие родственники; разрушались семьи; люди были измотаны постоянными потрясениями и невозможностью вернуться к привычной мирной жизни.

В войне нет победителей: бесчисленное количество загубленных жизней – слишком высокая цена даже для победы. Гражданская война – нечто кровавое, страшное, и …бессмысленное. Во время такой войны разваливается страна, разрушаются семьи, люди отрываются от хозяйства — на смену созиданию приходит постоянное разрушение; зачастую человек становится подобием зверя – он просто пытается выжить.

Главный герой, Григорий Мелехов, оказался жертвой своего времени. Постепенно он теряет все, что имел (молодость, надежды, счастье, любимую, родных), ничего не получив взамен, — разочарованный, опустошенный и уставший от жизни. Все, что держит его, — маленький сын. На примере Григория мы видим трагедию целого народа, попавшего в водоворот истории.

«Судьба человека», автор М.А. Шолохов.

О каких подвигах не стоит забывать? Ответ на этот вопрос есть в данном рассказе. В книге автор описывает историю одного солдата, с которым ему посчастливилось повстречаться на переправе и пообщаться. Андрею Соколову, такое имя дано герою рассказа, довелось пережить продолжительные бои, потерю семьи, ранения и концентрационный лагерь. Особенно интересно описан подвиг героя в плену, когда солдат прошел испытание на прочность. Соколов отказался выпить за победу врага, несмотря на то, что это угрожало его жизни. За проявленную отвагу и уважение к Родине, комендант концентрационного лагеря принял решение отпустить Андрея, наградив едой. Поступок Соколова и полученный им паек стали поддержкой для других военнопленных. Мужество и отвага солдата пробуждает гордость за Отечество, за его героев. Это подвиг, который может вдохновить, о котором нужно помнить.

А.Т. Твардовский, «Василий Тёркин», поэма

Поэма посвящена событиям Великой Отечественной войны. Рассказчик — простой солдат Василий Тёркин. Он никогда не унывает, поддерживает боевой дух товарищей, проявляет исключительную смелость и совсем не ждет за нее награды.

Теркин – собирательный образ простых солдат, настоящих патриотов. Он верит в победу; не задумываясь, жертвует собой во имя Родины и никогда не ищет личной выгоды.

Поэма была невероятно популярна среди солдат; написана таким образом, чтобы ее можно было начать читать с любой части; издавалась в формате небольшой книжки, которую можно было носить за голенищем.

Поэма нацелена на то, чтобы воодушевлять читателей, в ней редко описываются батальные сцены, смерть, отчаяние, от которых солдаты и так устали- в основном передаются подробности полевой жизни, которые помогали тем, кто сражался, ненадолго забыть об ужасах войны.

А. Т. Твардовский, «Я убит подо Ржевом…»

Стихотворение посвящено одной из самых страшных и кровопролитных битв времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг — битве подо Ржевом: общие потери составляли более миллиона человек.

Основной мотив стихотворения – мотив памяти. Автор призывает помнить об этой битве. Пока жива память, жив и подвиг солдат, пожертвовавших собой ради приближения победы.

Повествование о битве ведется от лица погибшего солдата; от него не осталось «ни петлички, ни лычки», у него даже нет могилы. Рассказчик страдает от того, что не узнает исхода битвы, но все же он всей душой верит в победу: ведь за нее была заплачена слишком высокая цена…

М.А. Шолохов, «Судьба человека», рассказ

В основе рассказа – события Великой Отечественной войны. Рассказчик – шофер, простой рабочий человек, прошедший войну от начала до конца, побывавший в плену, потерявший жену, дочерей, сына, дом.

Война безжалостна, она разрушает судьбы и требует страшных жертв.

Главный герой – Андрей Соколов – потерял на войне все, но не сдался, не опустил рук, после войны усыновил сироту, чтобы заглушить свое страшное одиночество и помочь брошенному на произвол судьбы ребенку.

Автор проводит мысль о том, что несмотря на все ужасы войны человек может сохранить в себе Человека; что герои есть и среди простых людей, не совершивших «громкого подвига».

Рассказ основан на реальных событиях, в нем почти нет художественного вымысла.

А.А. Ахматова, «Реквием», поэма

Поэма посвящена событиям конца 1930-х годов, когда проводились массовые репрессии и политические преследования. А.А. Ахматова описывает горе женщин, проведших множество дней в очередях, чтобы увидеться с арестованными родственниками и что-то им передать.

Горе жен, сестер, матерей не менее велико, чем горе самих арестованных в ходе политических преследований и репрессий.

В заключении поэмы поднимается тема памяти. Поэма «Реквием» — своего рода памятник жертвам страшных репрессий.

А.А. Ахматова провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде.

В поэме есть отсылки к временам стрелецкого бунта (голоса матерей из прошлого)

До написания поэмы были арестованы третий муж Ахматовой – Николай Пунин, а также ее сын Лев Гумилёв.

А.А. Блок, Поэма «Двенадцать»

В поэме нашли отражение события, связанные с революцией 1917 года. Люди разделились на враждующие лагери. Многие оказались на перепутье – неустроенные, растерянные, ведь привычный уклад жизни (вера, традиции, быт, власть) пошатнулся, а впереди ждала пугающая неизвестность. С одной стороны – духовный подъем, надежда на перемены к лучшему, с другой – усталость от двух лет войны.

А.А. Блок на момент создания произведения воспринимал революцию положительно: он считал, что интеллигенция слишком долго была господствующим классом, а простые люди незаслуженно угнетались – пришла пора восстановить справедливость. Автор искренне верил, что за революцией последуют перемены к лучшему.

Число двенадцать символично, и символика эта имеет несколько смыслов: 1) у Христа было 12 апостолов; герои поэмы — апостолы «новой веры», которых ведет за собой сам Христос; «В белом венчике из роз/ Впереди Иисус Христос». 2) у Некрасова есть поэма о атамане Кудеяре и его 12 разбойниках, на которую, возможно, ориентировался А.А. Блок.

«Мировой пожар» не был для Блока символом разрушения: это был «мировой оркестр» народной души.

Поэма была воспринята в штыки большинством представителей русской интеллигенции.

Зарубежная литература

«Мартин Иден», автор Джек Лондон.

Нужны ли воспоминания о трагических событиях? Множество людей считают, что нет – лучше забыть об этом печальном опыте и жить, как будто ничего страшного не происходило. Несмотря на это, стоит помнить, что даже негативные события способствуют развитию личности. Подтверждение этому можно найти в данном романе. Мартин Иден знакомится с Руфью Морз и влюбляется в девушку. Он бедный, она из высшего общества. Парень ставит цель добиться успеха и доказать, что он достойный кандидат в мужья. Мартин усердно принялся за свое самообразование, начал читать книги, стал писать стихи и рассказы. Парень постоянно трудится, и справляться с нагрузками ему помогают воспоминания об испытаниях, выпавших на судьбу моряка. Мартину пришлось побывать на острове прокаженных, пережить бунты на корабле. Парень несколько раз тонул. Эти страшные события из прошлого помогали ему собраться с силами и сосредоточиться на достижении целей. Мартин не хотел проживать произошедшее с ним в будущем, поэтому прилагал все возможные усилия, чтобы достичь большего.

«Гайдзин», автор Джеймс Клавелл.

Нужно ли чтить память предков? Безусловно! Ведь, учитывая пережитый ними опыт, можно избежать ошибок в будущем. Доказательство этому есть в данном романе. В книге описана жизнь потомка знаменитого азиатского бизнесмена Дирка Струана Малкольма. Герою еще с детства было известно, что он станет руководителем компании. Парень знал наизусть биографию известного деда. Он часто прибегал к опыту, полученному его предком. Малкольм, принимая решение, всегда отвечал себе на вопрос: «А как бы поступил Дирк в этом случае?» Так парень размышлял и находил правильный ответ. Дед смог создать бизнес и сделать род Струанов богатым. Наследники почитали Дирка, ценили полученный ним опыт. Даже после его кончины продолжали учиться у родоначальника. Это позволило сохранить бизнес и твердую позицию на азиатском рынке.

«На западном фронте без перемен», автор Эрих-Мария Ремарк.

Какие события не следует забывать? Забвению не подлежат преступления, совершенные против человечества. Если забыть об этих ужасах, они могут повториться вновь. Роман написан для того, чтобы напомнить о военных событиях и обмане собственного народа правительством. Это история молодого немецкого солдата, который стал участником ненужной ему войны. Он записался добровольцем на фронт уже со школьной скамьи, как и много других детей, наслушавшись красочных рассказов о кровопролитии от штабного офицера, приходившего к них на уроки. Истину этой войны Пауль понимает уже на передовой, где его вместо подвигов и славы ждали боль, голод и страх. Иллюзии парня и его товарищей полностью рухнули, и, осознав свое разочарование, они даже избили того самого штабного офицера, приехавшего к ним с очередной партией добровольцев. В романе делается акцент на то, что школьники стали жертвами ужасного обмана и были отправлены на верную смерть. Это преступление, о котором нельзя забывать.

«Собор Парижской Богоматери», автор Виктор Гюго.

Как обеспечить сохранение памятников культуры? Этот вопрос стал волнующим для многих прогрессивных мыслителей, среди которых был и автор романа. С трудом верится, что во Франции когда-то не заботились об архитектурном наследии, но увы это так. Собор Парижской Богоматери был заброшен и превратился в ветхое строение, обреченное на разрушение. Виктор Гюго очень любил этот храм и решил написать о нем роман, который принес популярность не только автору и книге, но и самому архитектурному наследию. Здесь описана великая история храма, частью которой стали горбун Квазимодо и цыганка Эсмиральда, и его богатое убранство. Автор подчеркивает, что архитектура собора уникальна, это строение культуры значимое для города. Роман Гюго привлек внимание общественности, здание отреставрировали и собор сохранился до наших дней.

«Король крыс», автор Джеймс Клавелл.

О подвигах во время войны часто забывают. Чтобы предупредить их забвение, многие авторы посвящают им свои книги, среди которых и данный роман. Автор описывает события, случившиеся с ним в период Второй Мировой войны. Он был пленником, как и другие солдаты британской, американской и австралийской армий. В романе рассказывается о жизни в японском лагере «Чанги». Пленники недоедали, пребывали в ужасных условиях: их не лечили и не ухаживали за ними. Им приходилось тяжело трудиться, расчищая вручную болота. В лагере, несмотря на то, что это запрещалось, нашелся человек, сумевший организовать доставку товаров из вне. Кинг старался в такой способ помогать людям. Например, он достал лекарство для своего друга, благодаря чему тому не ампутировали руку. После освобождения из лагеря все пленники разошлись своими дорогами. И о заслугах Кинга забыли бы, если бы не этот роман.

- «Забвению не подлежит»: литература, как раскрыть тему, темы сочинений

- Всё об итоговом 2020-2021

Разбор направления ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Благодаря писательскому таланту Николая Лескова в повести «Левша» раскрываются сильные стороны простого русского народа, образ жизни и характерная обстановка, царившая в Российской империи в первой половине XIX столетия.

История создания

Читатели журнала «Русь» стали первыми, кто в 1881 году познакомился с опубликованным в издании «Сказом о тульском Левше и о стальной блохе». В дальнейшем Николай Лесков включил свое произведение в сборник «Праведники».

Повесть «Левша» уникальна, прежде всего, тем, что в ней гармонично переплетена реальность и вымышленные события. Писатель сделал это столь искусно, что воссоздается полная уверенность в реальности описанной истории.

В основу произведения легли правдивые события, а также исторические персонажи. Так, российский император Александр I в сопровождении верного казака Матвея Платова и в самом деле посещал Англию, где ему были оказаны высокие почести. По распоряжению императора в Англию отправились и два тульских оружейника, Леонтьев и Сурнин, чтобы перенять навыки и секреты заморских мастеров. И если Леонтьев пренебрег оказанным ему доверием, пустившись во все тяжкие, то Сурнин более ответственно подошел к поставленной задаче. В течение семи лет он обучался премудростям английских оружейников, после чего вернулся на родину. Благодаря приобретенным знаниям Сурнин смог внести весомый вклад в развитие оружейного производства в России. Считается, что именно Сурнин и стал прототипом тульского умельца по прозвищу Левша.

Жанр, направление

Жанровая принадлежность «Левши» всегда вызывала споры среди литературоведов. Так, одни считали, что произведение обладает типичными чертами повести, а другие были уверены, что это сказ в чистом его виде. Сам же Николай Лесков настаивал на том, чтобы его детище определялось как сказ. Кроме того, данное произведение зачастую относят к так называемой «цеховой» ли «оружейной» легенде, сложившейся в узких кругах людей этой профессии.

Лесков не скрывал, что к написанию «Левши» его подтолкнула история-басня, услышанная им от некоего оружейника из Сестрорецка. Писатель был настолько впечатлен услышанным, что вскоре принялся за написание повести. В ней он высказал свою искреннюю любовь к простому трудовому народу, восхищение его талантами, необычайной смекалкой, скромностью и любовью к отчизне. Лесков щедро сдобрил произведение фольклором, крылатыми фразами, элементами волшебства, благодаря чему оно вошло в золотой фонд русской литературы.

Суть

В своей книге Николай Семенович поднял много важных тем, среди которых особенно выделяется одна – способность России оценить свои таланты по достоинству. Автор с сожалением констатирует тот факт, что ни власть, ни простой люд не способны видеть всю удивительную мощь и уникальность самородков – истинных мастеров своего дела.

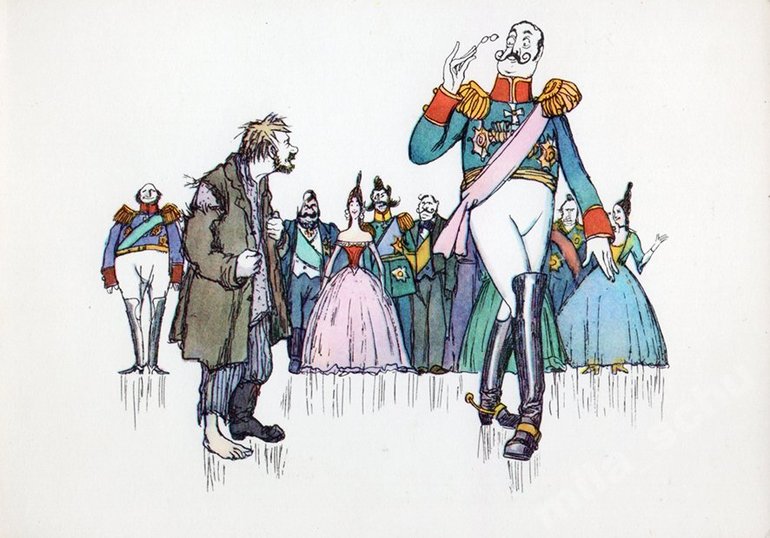

Император Александр I, большой любитель и поклонник всего западного, решил посетить Англию. В европейской державе он с удовольствием знакомился с техническими новинками, восхищаясь талантом заграничных мастеров. Там же он приобрел уникальную вещицу – крошечную стальную блоху, способную танцевать. По возвращении на родину государь позабыл об этой игрушке, но спустя время она попалась на глаза императору Николаю I. Подивившись необычайно искусной работе, он отправил генерала Платова в Тулу на поиски талантов. Император мечтал утереть нос англичанам, и доказать, что русские мастера способны превзойти их в столь тонком деле.

Платову удалось отыскать трех искусных оружейников, которым он передал приказ императора – придумать и сделать нечто необыкновенное, чтобы по сравнению с ним стальная блоха казалась бы грубой поделкой. Поблагодарив за высочайшее доверие, оружейники приступили к работе.

Спустя несколько недель Платов появился у оружейников и, узнав, что работа готова, взял с собой Левшу и отправился в императорский дворец. Левша продемонстрировал изумленному Николаю I свою работу – на каждой лапке английской блохи красовались крошечные подковки, которые можно было разглядеть только под микроскопом.

Император был несказанно рад такой победе, и сразу же отправил подкованную блоху в Англию, а вместе с ней и Левшу. Англичане были также поражены мастерством тульских оружейников. Они предложили Левше навсегда остаться в Англии, чтобы совершенствовать свой редчайший талант, однако мастер отказался от заманчивого предложения и вернулся на родину.

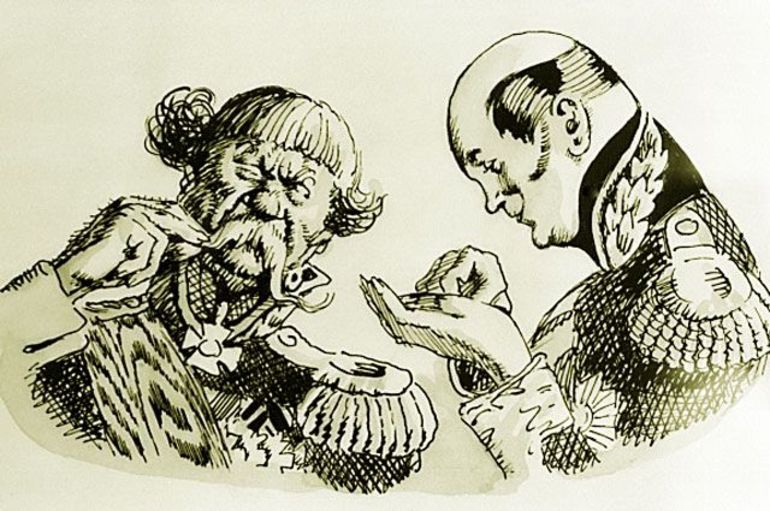

Во время морского путешествия Левша познакомился с полшкипером, с которым изрядно напился. В Петербурге иностранного моряка отправили в госпиталь, а бедолагу Левшу – в «холодный квартал», где его обобрали до нитки. Затем умирающего мастера перевезли в больницу для бедных. Перед смертью он пытался передать государю важную информацию через доктора Мартын-Сольского, однако граф Чернышев не собирался связываться с оружейником, который в скорости умер в полной безвестности.

Главные герои и их характеристика

- Император Александр I – живой, любознательный, весьма впечатлительный мужчина, который преклонялся перед всем иностранным. Он полагал, что только заграницей способны создавать по-настоящему великие творения. Мягкий и неконфликтный по своей природе, он аккуратно выстраивал отношения с англичанами.

- Император Николай I – прямолинейный, грубоватый, честолюбивый, истинный «солдафон», который из принципа не собирался ни в чем уступать иностранцам. Простой народ, его проблемы и нужды были ему совершенно неинтересны.

- Платов Матвей Иванович – донской казак, граф, ставший воплощением истинной отваги и безмерной любви к родине. Этот человек обладал удивительной силой воли, мужеством, размашистой удалью. Обладая горячим нравом, мог в сердцах обидеть человека, но после непременно раскаивался в своей горячности и просил прощение. Платов всем сердцем любил русский народ, и не сомневался в его превосходстве над чужеземцами.

- Тульские мастера – оружейники высочайшего класса, которые, помимо технических навыков, обладали смелым воображением и неограниченной фантазией. Это были православные, истинно верующие люди, которые перед началом любой работы обращались за помощью к Господу. Они любили и всем сердцем почитали государя, в котором видели отца всего русского народа. Стали олицетворением всех лучших качеств русского народа.

- Левша – талантливый мастер, искусный оружейник, который любил свою работу. Это был простой, неказистого вида мужичок с родимым пятном на щеке. В нем сочеталась доброта, искренность, простодушие, вера и любовь к своей отчизне. Он мог устроить себе безбедную жизнь в Англии, однако тоска по родине была столь сильной, что он без сожаления отказался от всех заграничных благ.

- Полшкипер – приятель Левши, который знал русский язык. Стал собутыльником мастера во время морского путешествия в Россию. Принимал активное участие в печальной судьбе Левши, попавшего в ужасные условия Обуховской больницы.

- Доктор Мартын-Сольский – добрый и отзывчивый человек, опытный врач, который всеми силами пытался вылечить Левшу. Именно он стал доверенным лицом оружейника, которому тот доверил секрет государственной важности.

- Граф Чернышев – военный министр, откровенно глупый, самодовольный и недалекий. Он был настоящим профаном в военном деле, вследствие чего русская армия оказалась под ударом противника в Крымской войне.

Тема и проблемы

- Тема русских талантов – центральная в произведении Лескова. Он доказал, что перед настоящими профессионалами своего дела нет никаких преград — без каких-либо специальных инструментов и увеличителей Левша смог выковать не только подковы для блохи, но даже гвоздики, чтобы с их помощью подковать металлическое насекомое. Но, помимо таланта, он и его коллеги-оружейники обладали неисчерпаемым трудолюбием, усердием и серьезным отношением к работе. Они стали символом всех неутомимых тружеников и умельцев, которыми так богата матушка Россия.

- Тема патриотизма – не менее важна в повести Николая Семеновича. Левша не позарился на всевозможные блага, что предлагали ему в Англии. Он стремился вернуться на родину, чтобы послужить на ее благо. И даже умирая на холодном полу в больнице, всеми забытый и брошенный, он не переставал думать о своей стране. Левша пытался передать государю важный секрет, который он узнал заграницей – нужно отказаться от чистки ружей кирпичом, из-за которого те быстро приходили в негодность. Доктор Мартын-Сольский пытался передать важную информацию императору, однако на его пути встал самодовольный болван Чернышев. Из-за его халатности государь так и не узнал секрет европейской армии, и во время Крымской кампании русское войско потерпело поражение. В противовес патриотизму простого русского мужика Лесков поставил наплевательское отношение чиновников к своему народу.

- Проблема социальной несправедливости в России. В повести «Левша» переплетается увлекательная история о том, как была подкована крошечная блоха, с невеселыми размышлениями автора о судьбе талантов из народа. Он продемонстрировал, с каким уважением отнеслись к тульскому мастеру в Англии, как ему предложили прекрасные условия для работы и достойную жизнь. И в то же время показал, с каким пренебрежением и жестокостью отнеслись к Левше на родине, которой он мог принести огромную пользу своим талантом и трудолюбием.

- Проблема любви к родным местам, своему краю. Недаром в народе говорят «Где родился, там и пригодился». Место, в котором человек родился и прожил жизнь, является самым любимым и дорогим его сердцу. Оно, словно, магнит, будет притягивать его отовсюду, где бы он ни был. Недаром Левша рвался в Россию, ведь только здесь он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Связь с родным местом будем неразрывна до тех пор, пока жив человек.

- Проблема талантливых людей и их отношения к труду. Многие истинные мастера являются фанатиками своего дела. Они готовы сутками корпеть над работой, чтобы создать очередной шедевр. Как следствие, многие из них попросту выгорают, утрачивают здоровье и последние силы. Они отдают всего себя на алтарь любимому делу, и считают это единственно верным решением.

- Проблема отношения власти к простому народу. Лесков с грустью констатирует грубое, откровенно жестокое отношение представителей власти к простым людям, которые не могут постоять за себя. Ему тяжело осознавать, что даже талантливые мастера, настоящие самородки не способны претендовать на уважение со стороны власти, не говоря уже о простых скромных тружениках. Левша умер в ужасных условиях, на полу больницы для бедных, и никто даже не попытался спасти его или хотя бы облегчить последние часы жизни.

Главная мысль

В своем сказе Николай Лесков воплотил в Левше самые лучшие качества русского народа: трудолюбие, скромность, честность, любовь к родине. Простой тульский мастер стал символом народного таланта и истинной праведности. Он всего себя без остатка отдавал отечеству, ничего не требуя взамен. Левша мечтал прославить Россию, и трудился на благо страны со всем пылом и страстью, на которые был способен. Подобный пример бескорыстия и самоотверженности навсегда остается в народной памяти, в сердца простых людей. Главная мысль произведения заключается в том, что Россия богата по-настоящему талантливыми и великими людьми, готовыми отдать жизнь за отчизну, вот только они оказываются бесправными и никому не нужными на своей родной земле.

Особенности

В повести «Левша» Николай Лесков мастерски отобразил целую эпоху из жизни российского государства. Соединив вымысел и реальность, он придал своему произведению такую яркость и самобытность, что оно на протяжении многих лет не оставляет читателей равнодушными.

Герои повести предстают во всей своей красе, со своими достоинствами и недостатками, слабостями и сильными качествами. Их характеры, порой, настолько противоречивы, что могут поставить в тупик читателя. Так, например, казачий атаман Платов мог в порыве гнева поднять руку на беззащитного человека, мелкую сошку, но при этом был добрым, отзывчивым стариком, который умел признавать свои ошибки.

Лесков очень талантливо воспроизвел и язык, особенности речи каждого из персонажей. Благодаря этому характеристика персонажей становится максимально точной и емкой. Неудивительно, что многие слова и фразы из повести «Левша» были разобраны народом, став крылатыми выражениями.

Чему учит?

В своем произведении Николай Семенович в ненавязчивой форме учит доброму и, прежде всего, справедливому отношению к людям. Социальный статус и толщина кошелька не могут выступать критериями в оценке отдельной личности. Судить о человеке можно лишь по его поступкам и моральным качествам.

(656 слов) В 1881 году Николай Семёнович Лесков создал свое знаменитое произведение «Левша». Идея возникла тремя годами ранее, когда он гостил у работника оружейного завода. Данное произведение относится к жанру сказа, ведь повествование ведет человек из народа, которому присущи характерные обороты речи. В книге писатель поднимает множество очень важных и актуальных проблем: бесправное положение народа, недооцененные таланты и многие другие. Рассмотрим, о чем же автор заставляет задуматься в произведении «Левша».

Лесков в своем произведении поднимает очень острую проблему, характерную для того времени — невозможность реализовать способности. Порой у одарённых людей не было возможности проявить свой талант, ведь не существовало подходящий среды для этого. Сам Платов сетовал в разговоре с царем, что у русских умельцев нет шанса получить образование и поддержку, поэтому они не раскрывают свой потенциал полностью.

Не менее важная проблема — ненужность талантливых людей и равнодушие власти к ним. В образе Левши писатель изобразил невероятно талантливого человека, который был истинным патриотом. Он выполнял огромную работу по поручениям царя, однако когда главный герой оказывается в очень трудном положении, он становится ненужным абсолютно никому. И все же автор дает понять, что истинные человеческие качества и чувства могут быть не оценены по достоинству, однако это не является поводом, чтобы отказываться от своих принципов и убеждений.

Очень интересна и проблема извечных пороков русского народа. Образ Левши является собирательным: герой впитал и положительные, и отрицательные свойства русских. Он стремится изо всех сил служить своему народу, однако оказывается ненужным ему. Очень ярко раскрывается сущность русского менталитета, когда он работал усердно над тем, чтобы подковать блоху. Он упорно трудился, и ему удалось своим мастерством удивить всех. Однако в то же время Левша много пьет, слепо отрицает ментальность других народов и воспринимает всех иноземцев, как врагов. Ему также свойственна рабская покорность власть имущим. Он никак не реагирует на оскорбления и побои.

Автор затронул и проблему ложной мотивации власти: царь начал искать умельцев только тогда, когда ему захотелось похвастаться безделушкой. Так, по распоряжению императора Левша отправляется в Англию, которая являлась чрезвычайно важным союзником России. Мастер осуществляет эту поездку для того, чтобы доказать английскому народу, какими талантливыми являются русские умельцы. Но в Англии научный прогресс происходит постоянно, а не время от времени. Там мастеров ценят, а в России — нет. Чиновники похвастались, а потом забыли о Левше и его даре.

Проблема патриотизма тоже привлекает внимание читателя. Иностранцы приходят в изумление и восторг, когда видят работы главного героя. Англичане предлагают Левше достойные условия проживания и работы в их стране. Главный герой отвечает отказом на предложение иностранцев, несмотря на бедность. Этим подтверждается его невероятная преданность своей родной стране. Однако сегодня далеко не каждому человеку решение Левши кажется правильным. Вернувшись домой, он не смог принести пользу стране, а если бы эмигрировал, то показал бы власть имущим, как нужно обращаться с талантливыми людьми.

Из этой проблемы вытекает другая — неспособность власть имущих оценить простого человека и даже важные сведения. После встречи с иностранцами персонаж спешит сообщить секрет чистки ружей. Но Левшу никто не слушает. Во-первых, люди на местах не могут оценить столь полезного открытия, то есть они некомпетентны и равнодушны к судьбе отечества. Во-вторых, в России того периода чиновник был важнее человека, а государство — важнее народа, поэтому знатные господа презирают тех, кому должны служить. В такий ситуации возможен только застой.

В своем произведении Николай Лесков не только воспевает высшие человеческие ценности и невероятные способности, но и рассказывает о несправедливости человеческой жизни. Автор показывает, что Левша не может принести пользу стране из-за равнодушного отношения власти к истинным умельцам и безответственности лжепатриотов Платовых.

Таким образом, «Левша» заставляет читателя задуматься о многом. Он рассказывает про истинный патриотизм, величие русского народа, несправедливость общественного устройства. Данное произведение учит тому, что всегда нужно верить в свои силы и возможности, а также быть профессионалом в своем деле. Но еще важнее научиться ценить людей и их настоящие достоинства: талант, а не титул, достижение, а не блат. В России всегда было немало одарённых и талантливых людей. Лучшие качества и черты русского народа Николай Семёнович воплотил в образе главного героя своего произведения. Однако эти самородки не раскроют все свой потенциал, пока общество не признает истинные ценности.

Автор: Виктория Комарова

Основная мысль

Главная мысль, которую хотел донести автор, заключается в том, что часто талантливые и скромные люди живут в невыносимых условиях. Продолжая ежедневно тяжело работать, они прославляют родину, приносят пользу обществу, но не получают достойного уважения и вознаграждения за свой труд. Такие люди часто умирают в бедности и муках.

Жизненные уроки в произведении Лескова

В центре повествования автор рисует портрет простого ремесленника из глубинки. Прочитав внимательно и проанализировав текст, становится понятно, чему учит рассказ «Левша»:

- любви;

- патриотизму;

- трудолюбию;

- уважительному отношению к людям;

- доброте и милосердию.

«Левша» Н. С. Лескова — произведение, которое не теряет актуальности спустя поколения. Читать современному человеку его непросто, ведь сам автор указал, что это «сказ», поэтому текст пронизан архаизмами и сложной лексикой вроде «дерябнул» и «извольте».

Несмотря на это, уже с первой главы становится понятно, что повести, написанной в далеком 1881 году, есть чему научить читателей и сейчас.

Любовь к родине

Тонкой красной нитью через все произведение автор прописал тему любви к своей родине. Это видно и в намерениях Платова доказать государю, что русские умельцы ничуть не хуже заграничных, и в неуемном желании тульского мастера Левши поскорее вернуться из заграничной поездки домой, где все такое родное и знакомое.

Отказавшись от выгодных предложений, суливших почет и достойное вознаграждение за труд, с нетерпением смотрит кузнец в сторону родного края, уплывая на корабле из Англии, а мысли его заняты знанием о том, как надо чистить ружье (это он разузнал у английских мастеров).

Такой навык, как считал Левша, поможет бойцам родной страны сократить потери на войне. Именно с этим знанием и умер герой, не успев донести его до государя.

Трудолюбие и преданность своему делу

«Горите себе, а нам некогда», — так отвечали тульские мастера людям, которые пытались отвлечь их от работы, выдумав, будто по соседству горит дом. Ответственность обычных мужиков из глубинки удивляет и одновременно вдохновляет. Получив непростое задание переплюнуть самих англичан, кузнецы отнеслись к нему серьезно и даже отправились попросить благословения у иконы Николая Чудотворца.

Вернувшись, они заперлись в доме Левши, «зажгли лампадку перед Николиным образом» и создали в результате невидаль, которая способна была поразить не только государя, но и весь мир.

Доброта и скромность

Когда государь с удивлением рассматривал утонченную работу тульских кузнецов, Левша добавил, что на каждой подкове есть имя мастера, который ее делал. На вопрос, есть ли там и его имя, кузнец ответил, что нет, так как он всего лишь «гвоздики выковывал, которыми подковки забиты».

Доброта и скромность простого тульского работяги подкупают, заставляют ему симпатизировать и сопереживать, наблюдая на протяжении истории за несправедливым к нему отношением окружающих людей.

Социальное неравенство

Социальная разобщенность, невежественное отношение к тем, кто ниже по статусу, — тема, которой касались многие писатели в своем творчестве. Затронул ее и Лесков в рассказе, проводя параллель между английскими и русскими мастерами:

- Глазами Левши автор с удивлением рассматривает и анализирует условия работы кузнецов английского завода: они всегда сыты, одеты, арифметике обучены.

- Тульские труженики — люди бедные, работают при тусклом свете маленькой лампадки, а из грамоты у них только Псалтырь и Полусонник.

Такую же параллель между двумя работниками разных стран проводит автор в конце рассказа, где судьба героев после прибытия в Петербург «начала сильно разниться».

Обходительность, с которой отнеслись к англичанину, резко контрастирует с нечеловеческими испытаниями, выпавшими на долю Левши. Они и привели его к смерти.

Доброжелательное отношение к людям

Уважать труд и ценить каждого человека, быть великодушным, добрым, милосердным — то, что хотел сказать автор читателям, описывая историю скромного кузнеца.

Несправедливое, а порой и жестокое обращение с ним поражает и вызывает гнев. Подобное отношение со стороны окружающих было настолько обыденным для самого Левши, что после извинений Платова за то, что «за волосья отодрал», Левша ответил: «Бог простит, это нам не впервые такой снег на голову».

Жестокая сцена последних дней жизни кузнеца поразила даже англичанина, с которым он приехал в Петербург, — единственного человека, который озаботился поиском тульского мастера. Увидев Левшу, лежащего на полу больницы, потрепанного и избитого, в бреду шепчущего только одну фразу о том, чтобы не чистили ружья кирпичами, англичанин возмутился и вскричал: «Разве так можно! У него шуба овечкина, а душа человечкина».

Роль в русской литературе

«Левша» или «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова — многогранное, трогательное и одновременно печальное произведение.

Оно затрагивает немало острых вопросов, актуальных во все времена, и дает ценные уроки жизни на примере образа простого и талантливого кузнеца, его скромной жизни и несправедливой смерти.

Повесть высоко оценили признанные творческие деятели того времени. Русский писатель К. А. Федин, восхищаясь описанием культуры и самобытности героев произведения Лескова, моральному подтексту и многочисленным наставлениям, которые автор сумел заключить в небольшой сказ о тульском мастере, писал: «Есть книги, которые нельзя не перечитывать заново, как только возьмешь их в руки… К ним принадлежит и знаменитый „Левша“ Николая Лескова».

Когда высказаны тезисы, раскрывающие ваше понимание темы сочинения, пора браться за доказательства своего мнения. Четкие аргументы, направленные на подкрепление тезиса, следует взять из художественных произведений, мемуаров, публицистики или нехудожественной литературы в жанре нонфикшн.

Классика, изученная на уроках литературы, поможет найти верные аргументы к вашим тезисам.

К чему можно обратиться в направлении «Забвению не подлежит»?

Содержание:

- 1 Н.С. Лесков, «Левша»

- 2 И.С. Тургенев, «Отцы и дети»

- 3 А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»

- 4 М.Ю. Лермонтов, «Бородино»

- 5 Б.Л. Васильев, «А зори здесь тихие»

- 6 А.И. Куприн, «Гранатовый браслет»

- 7 Л.Н. Толстой, «Война и мир»

- 8 М.А. Шолохов, «Тихий Дон»

- 9 М.А. Шолохов, «Судьба человека»

- 10 А.Т. Твардовский, «Василий Тёркин»

- 11 А.Т. Твардовский, «Я убит подо Ржевом…»

- 12 А.А. Ахматова, «Реквием»

- 13 А.А. Блок, «Двенадцать»

- 14 Д. Лондон, «Мартин Иден»

- 15 Э. М. Ремарк, «На западном фронте без перемен»

- 16 Э.М. Ремарк, «Возвращение»

- 17 В. Гюго, «Собор Парижской богоматери»

- 18 Ч. Диккенс, «Лавка древностей»

Н.С. Лесков, «Левша»

«Левша» Н.С. Лескова – произведение, показывающее степень развития государства, его культуру, которая ярко отражена в народе. В сказе Николая Семеновича повествуется о том, как главный герой, неотесанный русский мужик, подковал блоху. Это высокое мастерство тульского работяги Левши не было оценено должным образом в России, а остаться в Англии, куда его звали на весьма выгодных условиях, он не смог, потому что был ярким примером патриотизма. Не подлежит забвению то, что делается простым человеком для своей страны. Нельзя забывать о людях, создающих поистине великие творения. На Родине Левша не смог не только передать свои навыки последующим поколениям, но и был забыт недавними покровителями, которые так восхищались его талантами. Сказ призывает беречь и поддерживать человека, способного поднять на более высокий уровень культуру своей страны.

И.С. Тургенев, «Отцы и дети»

«Отцы и дети» И.С. Тургенева – роман, показывающий человека, который отвергает прошлое: традиции, общепризнанные принципы и мораль, сформировавшиеся еще задолго до его рождения. Базаров – нигилист, считающий, что построить новую жизнь можно только без оглядки на прошлое, он полагает, что всё старое, отжившее себя необходимо разрушить, забыть об истории, обо всем, что мешает созданию нового прекрасного мира. Но он не задумывается о том, что забвению не подлежат такие простые и в то же время великие чувства, как любовь, сострадание и верность. И сам попадает в ловушку собственных убеждений, когда влюбляется в женщину, чувства к которой переворачивают его мировоззрение с ног на голову. В чем ошибка главного героя? Есть вещи базисные, основа всего: невозможно жить в настоящем, не помня прошлого, стараясь искоренить из своего сознания многовековой опыт человеческой жизни и культурного наследия цивилизации.

А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»

«Капитанская дочка» А.С. Пушкина – повесть, в которой главной героиней является Маша Миронова, не растерявшая веры в человеколюбие, несмотря на жестокое убийство отца и матери. Преступником, который лишил девушку родителей, является Пугачев, учинивший крестьянскую войну в борьбе с правительством Екатерины Второй. Рассказ ведется от лица Петра Гринева, который оказывается между двух огней. Предводитель восстания требует, чтобы тот подчинился ему и вступил в ряды бунтовщиков, но Петр остается верен своей присяге, за что Пугачев дарует ему жизнь, помиловав и избавив от казни. Книга учит тому, что нельзя забывать о данном слове, о присяге, о верности своему Отечеству. Помнить нужно и о своей чести, недаром автор помещает к своему произведению эпиграф в виде народной пословицы: «Береги честь смолоду», которая отражает главную идею повести. Если бы Гринев позабыл о своем достоинстве, он лишился бы жизни. Если бы Маша поддалась на уговоры Швабрина, антипода Гринева, и пошла за него замуж, позабыв о своей любви к Петру и девичьей чести, то не смогла бы потом добиться помилования своего возлюбленного. В более широком масштабе это история о злодее, которого Пушкин рисует довольно-таки справедливым человеком, правда, запутавшимся и озлобленным, но способным организовать бунт, от которого никому не будет проку: нельзя забывать, что любое насилие приносит с собой только смерть и разрушения.

М.Ю. Лермонтов, «Бородино»

«Бородино» М.Ю. Лермонтова – стихотворение, начинающееся словами «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» В этом вопросе содержится явный подтекст: молодое поколение должно помнить, ради чего сражались и умирали бойцы, чем пришлось пожертвовать, отдав врагу-завоевателю столицу, чтобы в итоге спасти всю страну. Ветеран Отечественной войны 1812 года рассказывает своему племяннику о боевых схватках, которые привели к освобождению Родины от захватчика Наполеона. Он сетует на то, что нынешнее поколение не способно встать на защиту своего Отечества, поэтому они хотя бы не должны забывать, какими усилиями удалось сохранить мир на российской земле.

Б.Л. Васильев, «А зори здесь тихие»

«А зори здесь тихие» Бориса Васильева – еще один пример патриотической стойкости русского народа. Это произведение, которое не оставляет равнодушными уже не одно поколение читателей. В центре повести пятеро девушек, совершающих вылазку в лесную, болотистую местность вместе со своим бригадиром. Их цель – разведать, сколько фашистов подступает к ним и попытаться отрезать им путь к наступлению. Разве можно придать забвению подвиги людей, сражавшихся в великую Отечественную войну? История знает немало имен героев, пожертвовавших своими жизнями ради мирного неба над нашей головой. Особой трагичности сюжету придает то, что все девушки нашли смерть в этой страшной разведке, но смогли выполнить свой долг перед Отечеством. Забвению не подлежит их любовь к Родине и их путь, опасный и смертельный, который они проделали ради блага своей страны.

А.И. Куприн, «Гранатовый браслет»

«Гранатовый браслет» А.И. Куприна – история неразделенной любви между Желтковым и Верой Николаевной. Герой пишет женщине предсмертную записку, в которой просит ее послушать произведение Бетховена «Соната №2». Эта музыка настолько впечатляет героиню, что та снова обретает покой и гармонию. Это великая сила настоящего классического искусства, которое должно сохраняться и передаваться последующим поколениям. Истинные творения не подлежат забвению, они способны пробудить душу, заставить человека воскреснуть, по-новому посмотреть на мир, прочувствовать величие момента.

Л.Н. Толстой, «Война и мир»

«Война и мир» Л.Н. Толстого – роман-эпопея, заслуживающий особого внимания. В нем отражены две войны с наполеоновскими войсками: война 1805-1807 годов и Отечественная война 1812 года. Толстой считал, что первая война была проиграна вследствие непонимания народом, за что они воюют. А вот в 1812 году, сражаясь за свободу своего Отечества (отсюда и название), люди действительно становились героями битвы. Хотя автор и не отрицает того, что на поле сражения всегда есть место не только мужеству и величию, но и всеобъемлющему страху, который поражает человека. Это и неудивительно: Лев Николаевич показывал войну без прикрас, такой, какая она и есть на самом деле. Люди не вправе забывать о том, каким лишениям, мучениям, жестокости были подвержены настоящие герои войны. Несмотря на это, они смогли поддерживать в себе волю оставаться людьми. Так в романе присутствуют неподдельные сцены доброты, когда русские сочувствуют французским солдатам, тоже не понимающим смысла войны, и делятся с ними провизией. Толстой обращает пристальное внимание именно на народ, который является главным участником сражений. Он показывает неправедность войны, неестественность, которая противоречит основным законам жизни на земле. По его мнению, это и привело Наполеона к поражению: он просто не мог одержать верх, действуя как захватчик против русского народа. И надо помнить о том, что война противоречит природе человека, хотя это страшное событие так и коренится в подсознании людей, а история не может научить человеколюбию и мирному сосуществованию всех на планете.

М.А. Шолохов, «Тихий Дон»

«Тихий Дон» М.А. Шолохова – роман, описывающий страшные события начала двадцатого века. Это Первая мировая война, революции 1917 года и Гражданская война в России. В центре романа – казаки, которые оказываются вынужденными отказаться от мирной жизни и вступить в борьбу. Если сражаться за Родину казачество в силах, то Гражданская война выбивает из колеи полностью, люди не понимают против кого им идти и что защищать. Война внутри страны, когда неясно, кто друг, а кто враг, когда все говорят на одном языке, но тем не менее это не означает, что перед тобой брат, — это действительно чудовищно. В такие обстоятельства попадает главный герой произведения Григорий Мелехов. В ходе ужасающих событий, происходящих вокруг, он теряет всё: свою семью и любимую, надежды на счастье и спокойную жизнь. Нельзя забывать о том, что война – это всегда бессмысленное, страшное, кровопролитное время. Из него нельзя выйти победителем, потому что потери всегда колоссальные, война несет разрушение на всех уровнях, и человек в таких обстоятельствах становится похожим на зверя, главная задача которого просто выжить.

М.А. Шолохов, «Судьба человека»

«Судьба человека» М.А. Шолохова – повесть о герое войны Андрее Соколове. Нельзя забывать о подвигах человека на войне, о подвигах всего народа, даровавшего нам мир и спокойствие. В произведении рассказывается о том, как человек возвращается с войны. Но ему уже некуда идти: дом, в котором некогда он жил счастливо со своей семьей, лежит под обломками разорвавшейся бомбы. И все, что у него осталось, — это его воспоминания. Он делится историями о том, как проходили бои, как он смог вернуться на родину из немецкого плена, проявив настойчивость и неподдельную отвагу. Такие люди достойны считаться героями, и их жизнь не подлежит забвению. Автор считает, что в судьбу подобных людей обязательно должно вторгнуться нечто хорошее, поэтому в жизни Соколова появляется мальчик-сирота, которому тоже нужны человеческое тепло и забота. Нам следует помнить о том, что война забирает у человека самое священное, что у него есть, — его семью. Страшно представить, сколько людей лишилось родных и близким в это тяжелое время. Но, когда в сердце остается добро и человеколюбие, герой сможет идти дальше и прожить достойную жизнь, помогая другим и согревая их своим теплом.

А.Т. Твардовский, «Василий Тёркин»

«Василий Тёркин» А.Т. Твардовского – поэма, главным героем которого является собирательный образ русского солдата. Это тёртый калач, настоящий патриот своей страны, сражающийся с фашизмом. Отличительной особенностью произведения стало то, что оно было написано простым языком, издано в формате маленькой книжечки, которую солдат мог всегда носить с собой. А главное – она была способна поддержать боевой дух людей, потому что не описывала кровопролитные сражения, а была ориентирована на отдых солдат, их полевую жизнь, на те маленькие радости, которыми можно было воодушевляться в непростое военное время. Забвению не подлежит подвиг участников Великой Отечественной войны, их способность жертвовать своими жизнями не ради наград и медалей, а для восстановления мира на родной земле.

А.Т. Твардовский, «Я убит подо Ржевом…»

«Я убит подо Ржевом…» А.Т. Твардовского – сильное стихотворение автора, посвященное кровопролитному сражению подо Ржевом, в котором погибло более миллиона человек. Лейтмотивом звучит мотив памяти. Поэт наказывает помнить об этом сражении и о тех людях, что сложили головы в битве. До тех пор, пока люди будут хранить память об этих событиях, будет жить и солдат, который всеми своими силами честно приближал предстоящую победу. Стихи написаны от лица погибшего бойца, от которого ничего не осталось, нет даже могилы, где бы он нашел успокоение. И его больше нет, он не сможет узнать, чем закончилась битва и кто одержал верх, хотя свято верит в победу русского оружия. И нельзя забывать о том, какой ценой нашей Родине далась победа над фашизмом.

А.А. Ахматова, «Реквием»

«Реквием» А.А. Ахматовой – поэма, посвященная истории СССР конца 1930-х годов, времени, которое отличалось жестокостью со стороны власти. Политические преследования и огромное количество репрессированных оставили глубокий траур в сердцах женщин, которые лишились своих мужей, сыновей и братьев. Сама поэтесса потеряла мужа Николая Пунина и сына Льва Гумилева, а также провела 17 месяцев в тюрьмах Ленинграда. «Реквием» звучит как памятник репрессированным и тем женщинам, которые также являются жертвами этого времени. В поэме ярко звучит тема памяти: нельзя забывать людей, сгинувших в политической машине своей страны, и тех, кто стойко, но безнадежно ждал возвращения своих родных и близких.

А.А. Блок, «Двенадцать»

«Двенадцать» А.А. Блока – поэма, в которой отразились взгляды поэта на революцию в России. Он воспринимал ее как силу, способную сделать из России новую молодую страну, в которой будут царить добро и справедливость. Естественно, что не все видели в этом событии положительную историю: люди разделились на два лагеря, многие не знали, как относиться к бушующим в стране переменам. В любом случае происходящее пугало и завораживало. Сам автор свято верил в то, что революция привнесет положительные изменения в жизнь страны. А вот интеллигенции стихотворение не пришлось по вкусу, ведь представителей русской культуры, науки и искусства отодвигали на второй план простые рабочие, стремящиеся к власти. У Блока число двенадцать носило символический смысл: герои поэмы были словно апостолы Иисуса Христа, то есть проповедовали новую веру, новую жизнь. Для поэта революция была не разрушительной стихией, а преобразующей. Но следует помнить о том, каковы были последствия этого «мирового пожара», как устанавливалась власть, как погибали те, кто имел смелость сказать что-то против, как люди, не принимающие нового, просто исчезали и никто уже о них не вспоминал.

В качестве аргументов можно привести примеры и из зарубежной литературы.

Д. Лондон, «Мартин Иден»

«Мартин Иден» Джека Лондона – роман о потрясающей истории самообразования. Памятуя о прошлых трагических событиях в своей жизни, бывший моряк набирается смелости и силы воли, чтобы заняться саморазвитием. Мартин Иден полюбил богатую, образованную девушку по имени Руфь, и, чтобы добиться ее благосклонности, он начинает много читать, пробовать себя в деле писательства и работает над собой. В этом ему помогают собственные воспоминания о лишениях и тяготах, которые он испытывал, будучи моряком. Среди этих испытаний были бунты на корабле, остров прокажённых и несколько моментов, в которых парень чуть не утонул. Он не забывает о своем опыте, и это дает ему силы для достижения поставленных целей. Он не хотел возвращаться в прошлое, поэтому ему было необходимо самому позаботиться о своем будущем.

Э. М. Ремарк, «На западном фронте без перемен»

«На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка – роман, показывающий «потерянное поколение», к которому принадлежат люди, оказавшиеся втянутыми в бессмысленную и страшную войну. Герой произведения Пауль идет сражаться добровольцем, но очень быстро понимает, что в войне нет никакой романтики, а только грязь, голод и холод. Ремарк в своих произведениях призывает помнить о том преступлении, которое совершается против народа, против всего человечества. Как и в других историях о войне, здесь нет правых и виноватых, здесь все несчастны: и немецкий солдат, и бойцы, сражающиеся по другую сторону фронта.

Э.М. Ремарк, «Возвращение»

«Возвращение» — еще один роман Ремарка, в котором звучит тема войны, а лейтмотивом проходит мотив памяти. Даже вернувшись домой, солдаты не могут найти себе места в мирной жизни. Они до конца своей жизни помнят кровопролитные бои, весь ужас военной жизни, о котором страшно подумать. Этот кошмар снится им по ночам, некоторые сходят с ума. Один из героев, увидев поле, засеянное маками, вообразил, что это кровавое месиво, и лишился рассудка. Не подлежит забвению страшное военное время, которое несет только потери и разрушение.

В. Гюго, «Собор Парижской богоматери»

«Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго – роман о том, как важно хранить культурное наследие и не забывать о памятниках архитектуры. Некогда Собор Парижской Богоматери был обречен стать заброшенным строением, похожим на руины. Но французский писатель привлек внимание общественности к этому сооружению, написав свой уникальный роман. В центре повествования находятся горбун Квазимодо и цыганка Эсмеральда. Но героем романа является и сам храм, автор уделяет много внимания его описанию: истории, богатому убранству, удивительной архитектуре. Гюго подчеркивал значимость Собора для города, и теперь он по сей день радует глаз посетителей своей красотой и величественностью.

Ч. Диккенс, «Лавка древностей»

«Лавка древностей» Чарльза Диккенса – классика английской литературы. В центре сюжета девочка Нелли и ее дедушка, которые были вынуждены покинуть свой дом, потому что лишились всех денег. Но Нелли никогда не забывала о самом важном: о любви, милосердии и доброте. На пути их странствий встречались разные люди: и те, кто хотел помочь, и те, кто желал нажиться на слабости путников. Но неизменным оставалось сердце маленькой девочки, мягкое, но в то же время очень сильное. Она смогла отогреть души многих людей, что встречались на ее пути. И нельзя забывать о качествах, которые должны составлять принципы человеческого бытия. В конце романа девочка умирает, но навсегда остается в сердцах тех, кто по-настоящему смог оценить эту великую душу.

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Подготовьтесь к сдаче ЕГЭ интересно и эффективно!

Аргументы из литературы для сочинения по направлению «Искусство и ремесло».

«Искусство и ремесло» аргументы к сочинению:

-

Н.В. Гоголь «Портрет»

- В повести Н.В. Гоголя «Портрет» главный герой был живописцем, которому не на что было жить. Его одолели долги, ему надоела голодная жизнь, но он ничего не мог поделать. Однако как-то раз он купил картину, которая поразила его своим гипнотическим эффектом. Хмурый и вместе с тем лукавый взгляд изображенного там ростовщика всюду следовал за наблюдателем. Ночью новому владельцу полотна приснился сон, где богач оживает и роняет на пол несколько купюр, пересчитывая деньги. На утро Чартков случайно обнаруживает ассигнации. Теперь у него много денег, но потребности увеличиваются не по дням, а по часам. Тогда художник берется за портреты на заказ, где богатые клиенты требуют от него не творческого подхода, а умения приукрасить действительность в угоду их мещанскому вкусу. Делать нечего, он на все идет ради гонорара! В конце концов, талант пропал, а ему на смену пришло хорошо оплачиваемое ремесло. Живописец осознал перемены, когда увидел на выставке подлинно талантливые работы друга. Он сошел с ума от зависти и решил уничтожить все то, что казалось ему красивым. Таким образом, искусство требует жертв от человека, он должен отдаться творчеству без остатка, иначе его дар превратится в навык, которым отнюдь не боги обжигают горшки.

- В повести Н.В. Гоголя «Портрет» рассказывается история героя, который нарисовал злосчастную картину. Это мастер своего дела, которому, конечно, нужно было содержать семью. Поэтому он, не думая, взялся за крупный заказ. Один известный своей жестокостью ростовщик хотел перед смертью получить идеальный портрет самого себя. Для этой цели он нанял лучшего живописца. Тот приступил к долгой и сложной работе. Чем дальше он заходил, пытаясь проницательным взглядом проникнуть в душу ростовщика, тем хуже себя чувствовал. Казалось, его порочность оставляет следы от своих когтей в его сознании. Мастер так и не закончил полотно, его обуяли порочные мысли и желания. И вот он решил, что очиститься от скверны ему поможет только жизнь в монастыре. Он ушел в святую обитель и излечился, восстановив мир в душе. Таким образом, искусство может нести не только свет, но и тьму, поэтому каждый творец должен нести ответственность за то, что он делает. Его творческая свобода не должна превращаться во вседозволенность.

-

А.С. Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом»

-

А.С. Пушкин в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» выразил своё отвращение от необходимости продавать свои творения. В этом произведении поэт представляет две противоположные точки зрения. Книгопродавец – человек деловой, на всё у него есть своя цена, выраженная в денежном эквиваленте. Ему кажется, что писать «стишки» — это обычная профессия, ничем не отличающаяся от работы любого ремесленника. По мнению книгопродавца, главное тут- подогнать свой товар под вкусы нужных людей, чтобы выгодно сбыть товар. Поэт в начале стихотворения горячо спорит с книгопродавцем, рассказывая ему о вдохновении, о свободе творчества. Но книготорговец парирует: «Наш век – торгаш; в сей век железный без денег и свободы нет». Поэт сдаётся, и на смену возвышенных строк приходит пошлая проза: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся».

-

-

И.А. Куприн «Тапер»

-

В рассказе Куприна «Тапер» изложена незамысловатая история о том, как бедный юноша-пианист, зарабатывал на праздниках в богатых домах и на одном новогоднем празднике встретился со знаменитым композитором, проявившим интерес к его игре и обеспечившим юному таланту блестящее будущее. Проблема искусства и ремесла раскрывается в этом произведении в явном несоответствии ремесла тапера манере игры талантливого музыканта. Слово «тапер» в одном из своих значений называет бесчувственно играющего исполнителя, а Юрий Азагаров играл вдохновенно, воодушевлённо и очень артистично. Такая игра не могла оставить равнодушным никого, поэтому знаменитый Рубинштейн обратил на него своё внимание. Эта проблема решена в рассказе в пользу истинного искусства: сколь бы ни был мал и скромен человек, его заметят, если он вкладывает душу в своё творчество. Именно такой одухотворённостью отличается искусство от ремесла.

-

-

Л.Н. Толстой «Война и мир»

-

Влияние искусства на восприятие мира человеком показано в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Крупно проигравшись в карты, Николай Ростов не знает, как сообщить об этом семье, переживающей финансовые трудности. Но его переживания развеивает пение сестры Наташи. Услышав великолепное исполнение композиции, он успокаивается и понимает несущественность своих душевных терзаний в сравнении с величием искусства.

-

Наташа Ростова не только обладала великолепным голосом, но и тонко чувствовала музыку. Восторг у девушки вызывали не только композиции, звучащие на приемах и балах, ей не чуждо было пуститься в пляс под гитару, зазывающую задорными мотивами. Этим автор показывает, что подлинное искусство не подчиняется временам и нравам.

-

-

А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда»

-

Гробовщик Яков Иванов подрабатывает скрипачом вместе со своим товарищем евреем Ротшильдом. Второй часто фальшивит, чем раздражает друга. Но сам Яков не относится к музыке серьезно, лишь только после смерти жены, узнав, что и ему осталось жить недолго, играет на скрипке проникновенно, вызывая у окружающих слезы. Гробовщик завещает инструмент другу еврею и умирает. Ротшильд, проникшийся до глубины души услышанной мелодией, воспроизводит ее на подаренной скрипке. Композиция приносит ему славу и признание, становится бессмертной.

-

-

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

-

Ремесленничество в сфере искусства ярко показано в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Столичные литераторы давно поставили на поток свои произведения, их больше волнует отпуск на даче, путевки в Ялту и пресловутый «квартирный вопрос».

-

Отношение Мастера к творчеству совсем иное: роман о Понтие Пилате поглощает его полностью. Чтобы свободно творить писатель снимает небольшой подвальчик на Арбате, на все выигранные в лотерее деньги скупает литературу с нужными для книги сведениями. Когда на роман обрушивается критика, и его не пускают в печать, Мастер чувствует себя опустошенным, сжигает рукописи, а после попадает в психиатрическую лечебницу. Таким образом видим, как истинное творчество подменяется шаблонными произведениями, выполняемыми в угоду власти.

-

-

А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»

- Разницу между искусством и ремеслом подсказал нам А.С. Пушкин в произведении «Моцарт и Сальери». Герои всегда состязались в музыке, но первенство неизменно получал Моцарт, хотя его оппонент усерднее готовился и лучше учился. Он часами просиживал, пытаясь выдумать мелодию, что по силе и страсти превзойдет композицию коллеги. Но все напрасно. Гений сочинял шедевр за минуты, не прикладывая, казалось бы, никаких усилий. Тогда отчаявшийся композитор решил расправиться с удачливым соперником и подмешал тому яд. Но талант мертвеца не озарил убийцу, его смерть не помогла Сальери завоевать музыкальный Олимп. Дело было не в Моцарте, а в том, что кому-то свыше суждено проявить непревзойдённое дарование, а другим этого просто не дано. Возможно, они найдут свое призвание, но в другом деле. Таким образом, искусство – это дитя вдохновения, это дар свыше. Оно призвано созидать то, чего раньше не было. А ремесло – это, как правило, коммерческое воспроизведение того, что уже есть. Это не озарение, а рутинный процесс, цель которого – удовлетворение потребностей заказчика. Искусство же всегда направлено в вечность, оно не имеет ориентации на потребителя.

- Я считаю, что прав бы публицист Ромен Роллан, когда сказал, что «Творить — значит убивать смерть». Пример, подтверждающий эту мысль, можно найти в произведении А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Главный герой был гением в мире музыки, его творения поражали современников. Мелодии его авторства ознаменовали новую эру в искусстве звука. Однако сам творец прожил недолго, по сюжету книги его отравил коллега, позавидовавший его славе. Забыли ли Моцарта после смерти? Нет. Его музыка победила саму смерть, ведь имя композитора живет до сих пор, а его мелодии поют громогласную песню о том, что их создатель бессмертен.

-

Н.С. Лесков «Левша»

- В сказе Н.С. Лескова «Левша» описывается непростая судьба творца. Тульский мастер получает важный заказ от самого императора: нужно показать английским умельцам, что русские коллеги лучше. Доставить поручение берется казак Платов. Он же жестоко контролирует деятельность работников. Левша и его команда долго трудились над непосильной задачей, но сделали невероятное достижение: подковали английскую блоху, которой так поразился император. Одна беда: раньше блоха танцевала, а после работы над ней перестала двигаться. Тут рассвирепел Платов, так и не поняв того, что сделали мастера. Он сильно избил Левшу. Но когда при дворе поняли, чего он добился, все единодушно решили отправить умельца в Англию, чтобы похвастаться его работой. За границей одаренного мужчину сразу же оценили по достоинству. Там и жену ему подобрали, и денег обещали, и всяческими почестями задабривали, но он упрямо рвался на родину. В конце концов, сел он на судно и поехал домой. Больше всего хотел он вовремя донести до императора важный секрет: нельзя ружейные дула кирпичной крошкой чистить, оружие портится. Но в родной стране пьяного Левшу бросили умирать, никто не прислушался к его словам, никто не помог ему. Так и умер талантливый человек, которого важные господа всего лишь использовали, но не оценили. Таким образом, судьба редко балует гениев, ведь люди слишком поздно понимают их значимость.

- В сказе Н.С. Лескова «Левша» рассказывается о жертве, которую искусство требует от того, кто им владеет. При знакомстве с тульским мастером мы обращаем внимание на то, что волосы у него выдраны еще во время обучения. Также мы видим, что он беден и живет очень скромно. Интересен и тот факт, что герой рабски покорен судьбе и не спорит с Платовым, когда тот несправедливо нападает на умельцев. Все это говорит о том, как на самом деле выглядит жизнь настоящего творца. Это не слава и почести, богатство и признание, нет! Это нищета, тяжелый труд, напряженное и трудное постижение тонкостей мастерства. Все это человек должен вытерпеть без ропота. Иначе его дар не получит развития и не станет настоящим талантом. Такова цена таланта!

-

А. Ахматова «Реквием»

-

В своем произведении «Реквием» А. Ахматова описывает времена жестких репрессий, когда людей без суда и следствия отправляли в ссылку, не сообщая ничего родным. Матерям и женам месяцами приходилось выстаивает бесконечные очереди, дожидаясь хоть какой-нибудь весточки от сыновей и мужей. Этой поэмой поэтесса бросила вызов сталинскому режиму, за что ее остальные произведения стали запрещенными для печати. Ахматовой пришлось терпеть унижения и страдания за неугодную властям позицию в искусстве.

-

-

В. Короленко «Слепой музыкант»

- Петр родился слепым, но обладал хорошим слухом и осязанием. С детства мальчик интересовался игрой конюха Иохима на свирели, сам начал осваивать дудочку, а после и фортепиано. Музыка помогала ему воспринимать и «видеть» мир. Петру пришлось преодолеть много испытаний, чтобы принять себя таким, каким он есть. Но талантливому музыканту удалось добиться признания окружающих и обрести личное счастье.

-

А. Твардовский «Василий Теркин»