Пушкин признаётся в любви Петербургу и показывает одновременно трагедию маленького человека, бессильного перед мощью стихии и государства. История бедного чиновника Евгения, бросающего вызов грозному создателю города, становится основанием литературного петербургского мифа.

комментарии: Валерий Шубинский

О чём эта книга?

Поэма, или, по авторскому определению, «петербургская повесть», «Медный всадник» — история безумия и гибели мелкого чиновника Евгения, потерявшего возлюбленную во время наводнения 7 (19) ноября 1824 года. Кульминационный момент поэмы — противостояние Евгения с Петром Великим (воплощённым статуей работы

Этьена Фальконе

Этьен Морис Фальконе (1716–1791) — французский скульптор. В течение десяти лет создавал работы для церкви Святого Роха в Париже: мраморные статуи «Грозящий Амур», «Купальщица», «Нежная грусть», «Пигмалион и Галатея». В 1766 году императрица Екатерина II по совету Дени Дидро поручила Фальконе создание конного памятника Петру I. Памятник был открыт спустя 16 лет. Продолжать заниматься искусством Фальконе не смог — после возвращения во Францию он перенёс инсульт, который привёл к параличу.

).

Когда она написана?

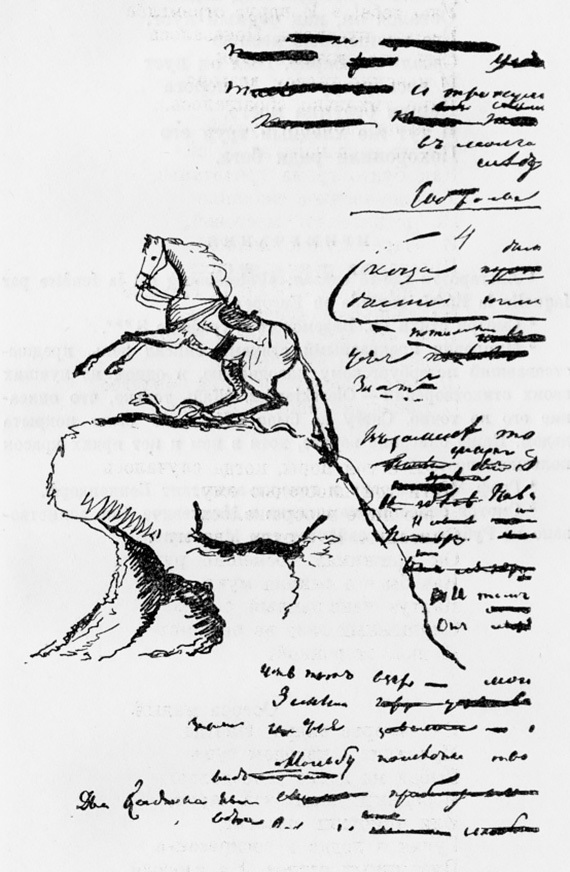

Поэма писалась в Болдине, нижегородском имении Пушкиных, во время так называемой второй Болдинской осени 1833 года. Как известно, Болдинская осень 1830 года была самым плодотворным периодом для Пушкина. Вторая Болдинская осень также была наполнена трудами. В эти месяцы написаны «Анджело», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Пиковая дама», ряд стихотворений, а также закончена «История пугачёвского бунта». Работа на «Медным всадником» шла с 6 по 31 октября 1833 года.

Как она написана?

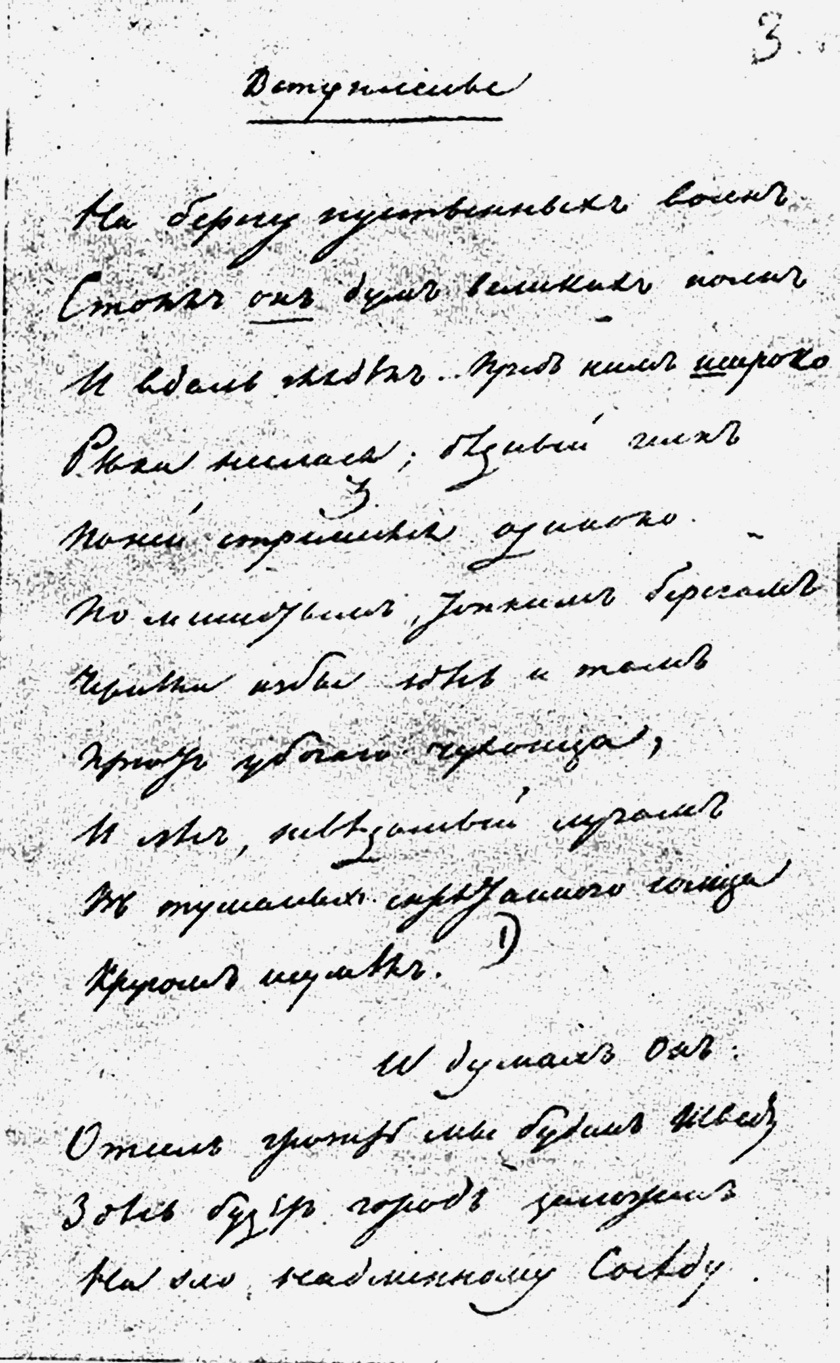

Поэма написана самым распространённым у Пушкина размером — четырёхстопным ямбом. «Медный всадник» состоит из лирического вступления (97 строк) и двух повествовательных глав. Общий объём поэмы невелик — 464 строки (для сравнения: «Полтава» — более 1500, «Цыганы» — 537).

Характерна для романтической поэмы 1820–30-х годов быстрая смена картин и образов, пространственно-временные скачки. Общая картина наводнения и частная история Евгения разворачиваются одновременно и параллельно, и внимание автора постоянно переключается.

В то же время от типичной постбайроновской романтической поэмы «Медный всадник» отличает подчёркнутая «ничтожность» героя, внешняя прозаичность его биографии. Именно потому Пушкин использует «прозаическое» жанровое определение. «Медный всадник» внешне становится в ряд таких «бытовых» (но полных внутреннего драматизма) нарративных поэтических произведений 1830-х годов, как «Сирота»

Кюхельбекера

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846) — поэт. Был однокурсником Пушкина по Царскосельскому лицею. По окончании лицея служил в Коллегии иностранных дел, преподавал в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. Был чиновником особых поручений на Кавказе при генерале Ермолове. Издавал вместе с Александром Грибоедовым и Владимиром Одоевским альманах «Мнемозина». Кюхельбекер участвовал в декабристском восстании, после десяти лет одиночного заключения был отправлен в ссылку — жил в Баргузине, Кургане, Тобольске. Автор поэмы «Сирота», трагедий «Прокофий Ляпунов» и «Ижорский», воспоминаний о Рылееве и Грибоедове.

или «Тамбовская казначейша» Лермонтова. Но наличие фантастического мотива, а главное — масштабность и символичность образов резко выделяют пушкинскую поэму в этом ряду.

Ещё одно важное отличие — полифоничность. «Отсутствие жёсткой связи между автором и высказыванием соответствует повествовательной стихии «Медного всадника», которая вбирает в себя слухи, толки, анекдоты, «общие места» поэтических традиций, разноречивые идеологические установки. Это «хоровая» стихия, в ней важен не индивидуальный голос, а полифония речевых партий, из которой и родится «историческая правда», — указывает филолог Мария Виролайнен. Не только герой со своей бедой время от времени теряется на фоне картин общего несчастья, но и голос автора исчезает среди «чужих слов».

…Вещий бред безумца, слабый шёпот его возмущённой совести уже не умолкнет, не будет заглушён подобным грому грохотаньем, тяжёлым топотом Медного Всадника

Дмитрий Мережковский

Что на неё повлияло?

Исследователи указывают ряд текстов, воздействие которых заметно в «Медном всаднике». Во-первых, это весь корпус ранее написанных русских поэтических текстов, посвящённых Петербургу, начиная с Михаила Ломоносова («Ода на прибытие Её Величества великия Государыни Императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург 1742 года по коронации») и Василия Тредиаковского («Похвала Ижёрской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу», 1752) и кончая С. П. Шевырёвым («Петроград», 1829) и Петром Вяземским («Графине Е. М. Завадовской», 1832). Во-вторых, эссе Константина Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» (1814), в котором впервые возникает мотив «строгого, стройного вида» Петербурга, каким он предстаёт в эпоху александровского ампира. В поэме есть прямые ссылки на «Письма о России» (1739) Франческо Альгаротти, итальянского писателя и фаворита прусского короля Фридриха II. Отмечают связь поэмы с современной Пушкину прозой, — например, с повестью

Владимира Титова

Владимир Павлович Титов (1807–1891) — писатель, чиновник, дипломат. Служил в Коллегии иностранных дел. Посещал литературно-философский кружок «Общество любомудрия», дружил с Владимиром Одоевским, Степаном Шевырёвым, Дмитрием Веневитиновым. Приобрёл известность благодаря повести «Уединённый домик на Васильевском», опубликованной в 1829 году под псевдонимом Тит Космократов. Сюжет истории Титов услышал от Пушкина и опубликовал с разрешения поэта. Служил в Турции, Константинополе, Валахии и Молдавии. Заведовал учебной частью при великих князьях Николае и Александре, будущем императоре.

«Уединённый домик на Васильевском», представляющей собой запись устного рассказа Пушкина.

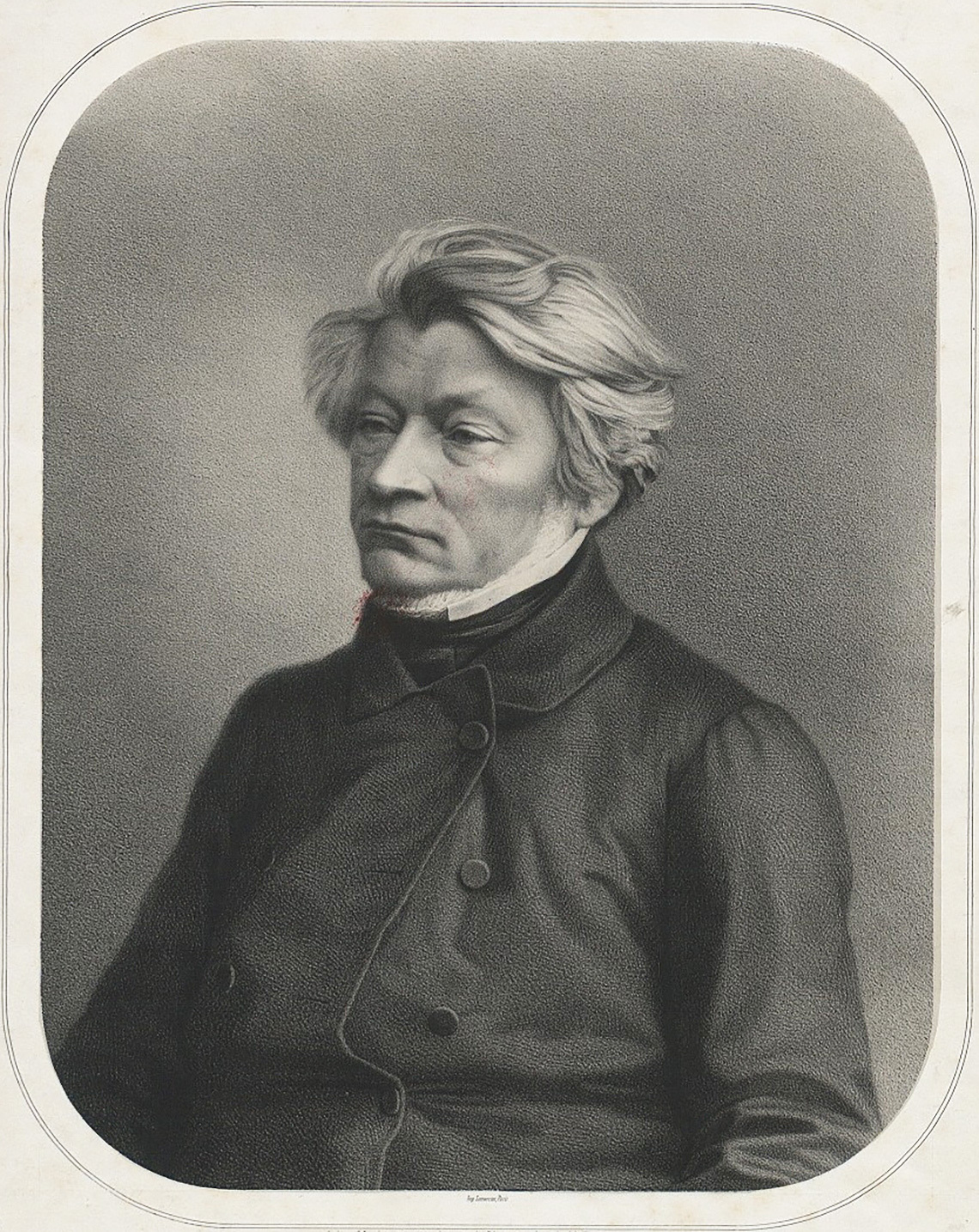

Наконец, Пушкин ведёт прямой диалог со своим другом, соперником и (в 1830-е годы) идейным противником — Адамом Мицкевичем, с его стихотворениями «Памятник Петру Великому» и «Олешкевич». Кроме того, существует версия Михаила Эпштейна о параллелях между «Медным всадником» и опубликованной в 1832-м второй частью «Фауста», написанной тоже отчасти под впечатлением от петербургского наводнения.

Как она была опубликована?

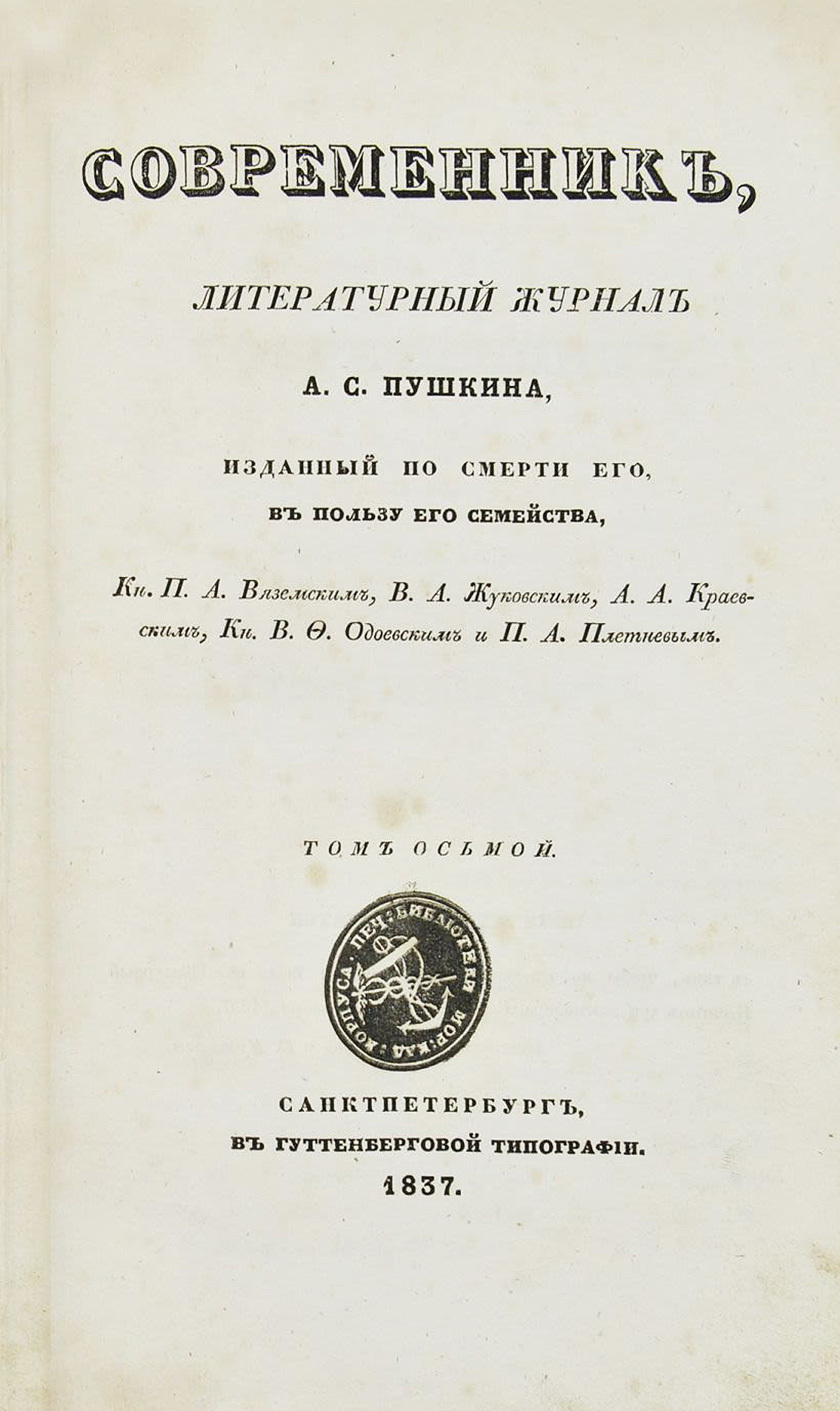

Поэма цензурировалась лично Николаем I. Так как Пушкин не согласился с его замечаниями, публикация поэмы была отложена, и лишь вступление (с изъятиями ряда строк) было напечатано в 12-м номере журнала

«Библиотека для чтения»

Первый многотиражный журнал в России, издавался ежемесячно с 1834 по 1865 год в Петербурге. Издателем журнала был книготорговец Александр Смирдин, редактором — писатель Осип Сенковский. «Библиотека» была рассчитана в основном на провинциального читателя, в столице её критиковали за охранительство и поверхностность суждений. К концу 1840-х годов популярность журнала начала падать. В 1856 году на место Сенковского позвали критика Александра Дружинина, который проработал в журнале четыре года.

за 1834 год. В 1836-м Пушкин вернулся к тексту поэмы и попытался его переработать. Текст, радикально отредактированный Жуковским в соответствии с требованиями царя, был посмертно напечатан в «Современнике» (1837, т. V). При этом из поэмы исчезла кульминационная сцена: вызов, брошенный Евгением Петру. Аутентичный текст опубликован в 1904 году, однако его текстологическое уточнение (с учётом прижизненных рукописных вариантов) продолжалось до 1949-го, когда был сформирован канонический вариант.

Как её приняли?

Текст поэмы дошёл до читателей в искажённом виде. Возможно, это повлияло на её восприятие — оно поначалу было довольно сдержанным. «Медный всадник» далеко не сразу стал одним из главных текстов пушкинского канона. Тем не менее высокую оценку «петербургской повести» дал Виссарион Белинский в «одиннадцатой и последней» статье из цикла

«Сочинения Александра Пушкина»

Цикл Белинского из 11 статей, которые публиковались в журнале «Отечественные записки» с 1843 по 1846 год. Первые три статьи цикла Белинский посвятил развитию русской литературы, четвёртую и пятую — творческому методу Пушкина, шестую и седьмую — его поэмам, восьмую и девятую — «Евгению Онегину», десятую — «Борису Годунову» и одиннадцатую — «Маленьким трагедиям», сказкам и повестям Пушкина.

(«Отечественные записки» 1846, т. XLVIII, № 10).

Идею «Медного всадника» Белинский интерпретирует так:

«В этой поэме видим мы горестную участь личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы, где подверглось гибели столько людей, — и наше сокрушённое сочувствием сердце, вместе с несчастным, готово смутиться; но вдруг взор наш, упав на изваяние виновника нашей славы, склоняется долу… <…> Мы понимаем смущённою душою, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом Медном Всаднике, который, в неколебимой вышине, с распростёртою рукою, как бы любуется городом… <…> …Смиренным сердцем признаём мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного».

В то же время Белинский делает многозначительный намёк: «…Страх, с каким побежал помешанный Евгений от конной статуи Петра, нельзя объяснить ничем другим, кроме того, что пропущены слова его к монументу». Это отсылка к слухам о вырезанном цензурой «резком монологе», с которым Евгений якобы обращался к Петру в аутентичном тексте. В действительности же речь идёт всего об одной оборванной (хотя и весьма выразительной) фразе («Добро, строитель чудотворный! / Ужо тебе!..»)

Высокую оценку поэме дал

Александр Дружинин

Александр Васильевич Дружинин (1824–1864) — критик, писатель, переводчик. С 1847 года публиковал в «Современнике» рассказы, романы, фельетоны, переводы, дебютом стала повесть «Полинька Сакс». С 1856 по 1860 год Дружинин был редактором «Библиотеки для чтения». В 1859 году организовал Общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным. Дружинин критиковал идеологический подход к искусству и выступал за «чистое искусство», свободное от любого дидактизма.

в статье «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений» («Библиотека для чтения», 1865, № 3):

«Если «Медный всадник» так близок к сердцу каждого русского, если ход всей поэмы так связан с историей и поэмой города Петербурга, — то всё-таки поэма в целом не есть достояние одной России: она будет оценена, понята и признана великой поэмою везде, где есть люди, способные понимать изящество». Однако образ главного героя кажется критику «бесцветным»: «…Смелость, с которою Пушкин противопоставил судьбу своего бедного мальчика Евгения с судьбой нашего родного Петербурга и памятью великого Преобразователя России, заслуживает удивления…»

Несмотря на относительную малочисленность критических отзывов, «Медный всадник» оказал влияние на становление

«петербургского текста русской литературы»

Совокупность текстов русской литературы, в которых важную роль играют мотивы Петербурга. К петербургскому тексту относятся «Медный всадник» и «Пиковая дама» Пушкина, «Петербургские повести» Гоголя, «Бедные люди», «Двойник», «Хозяйка», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот» и «Подросток» Достоевского. Понятие ввёл лингвист Владимир Топоров в начале 1970-х годов.

(термин Владимира Топорова) в 1840–50-е годы.

Что было дальше?

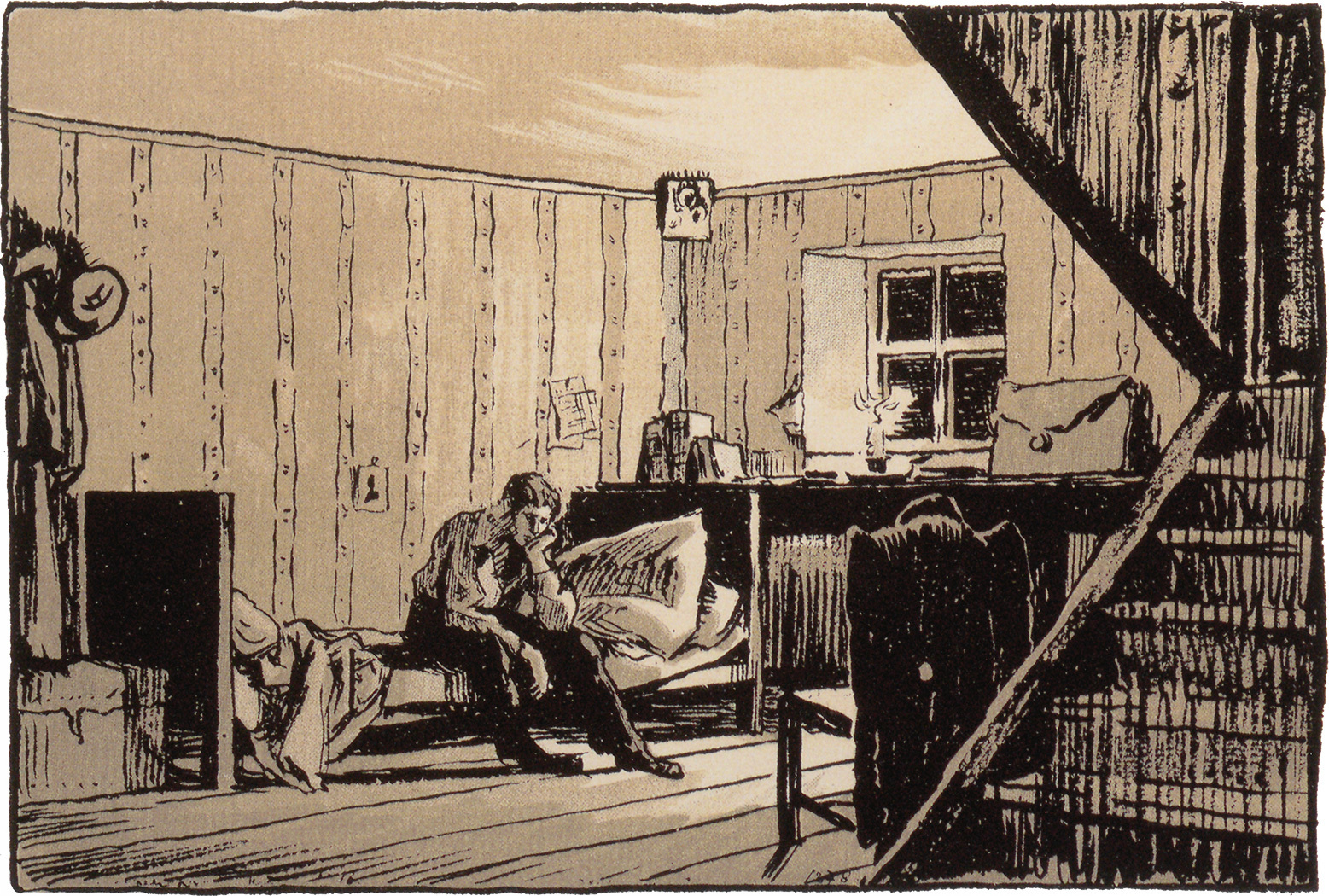

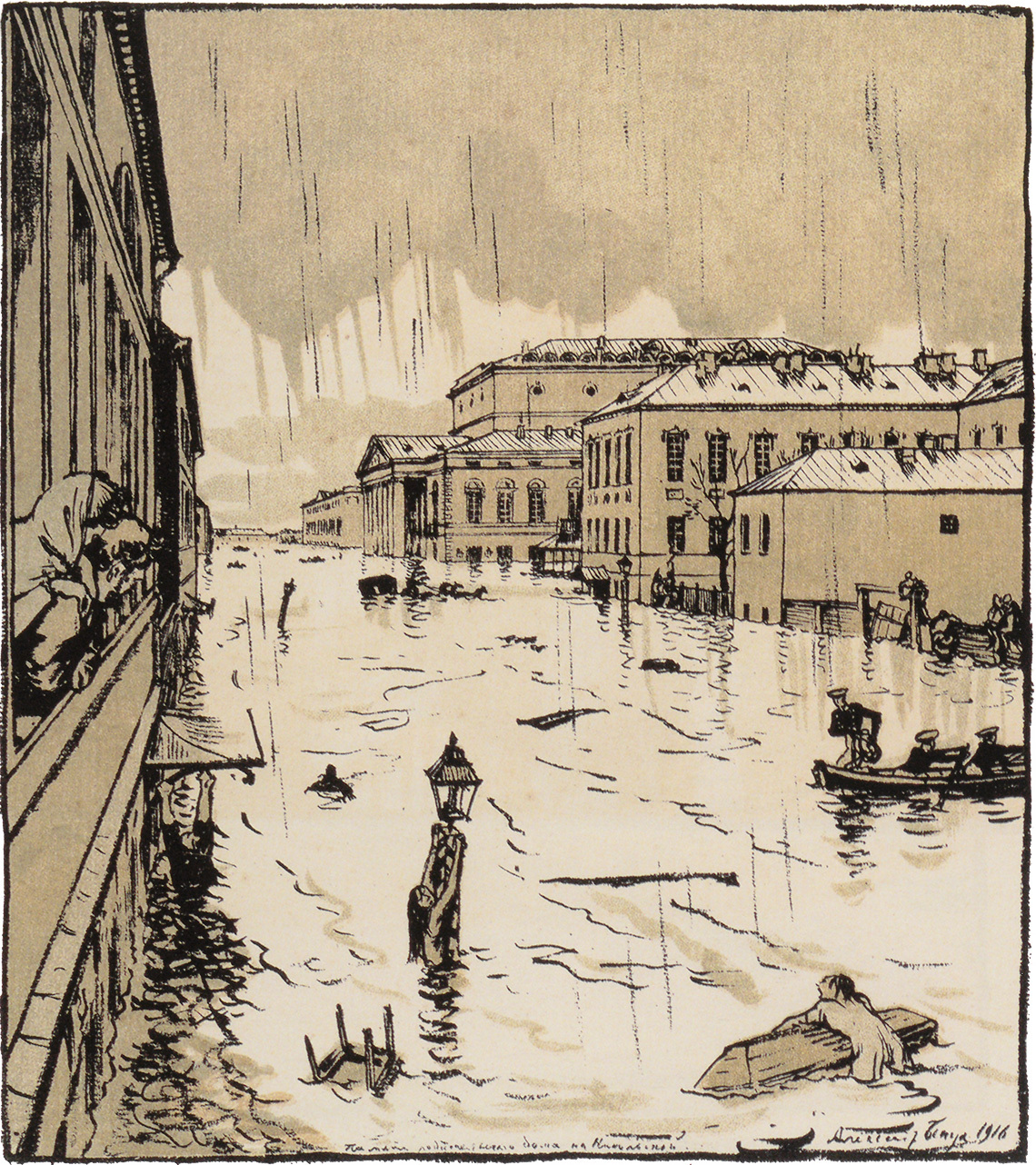

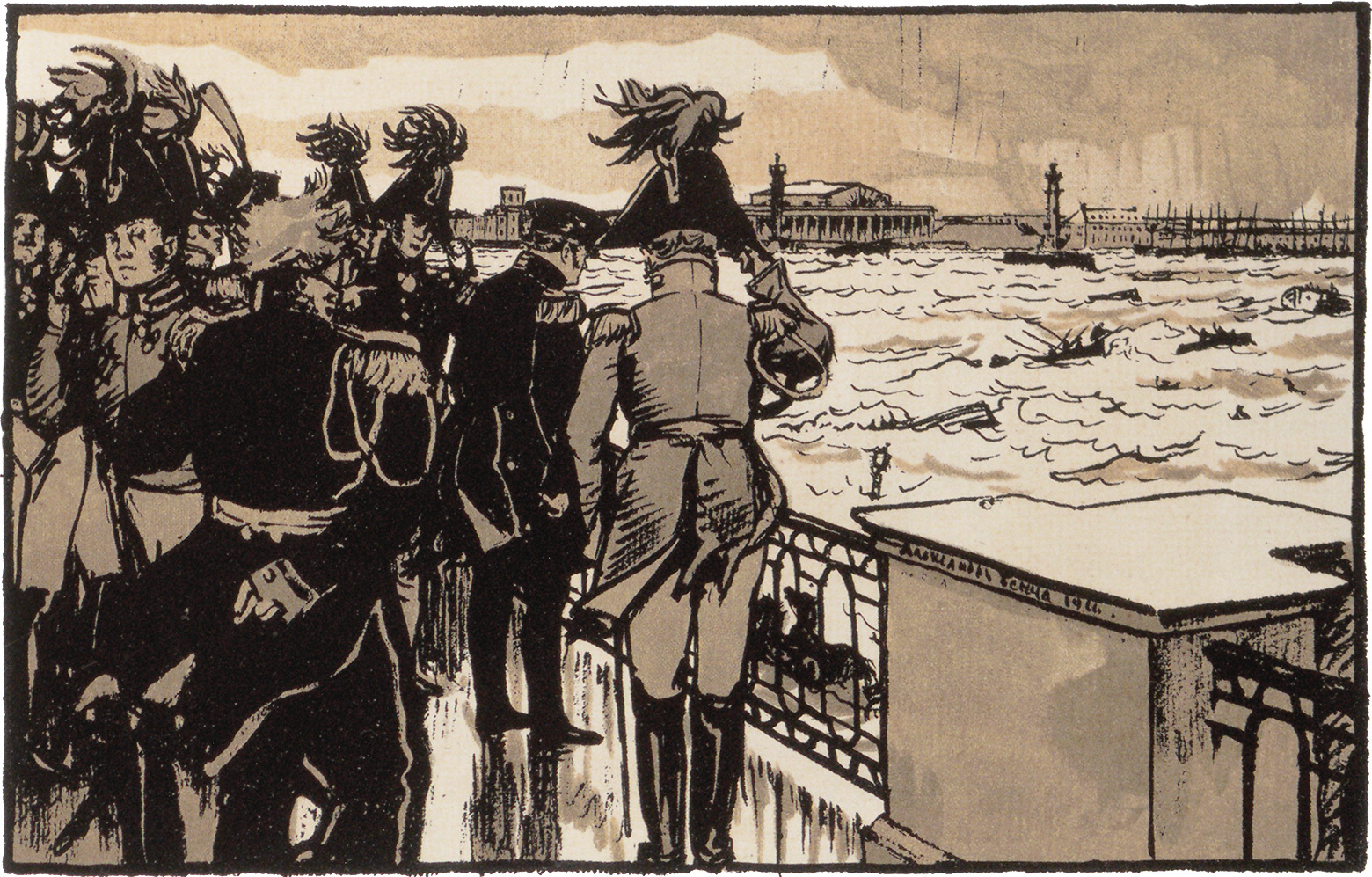

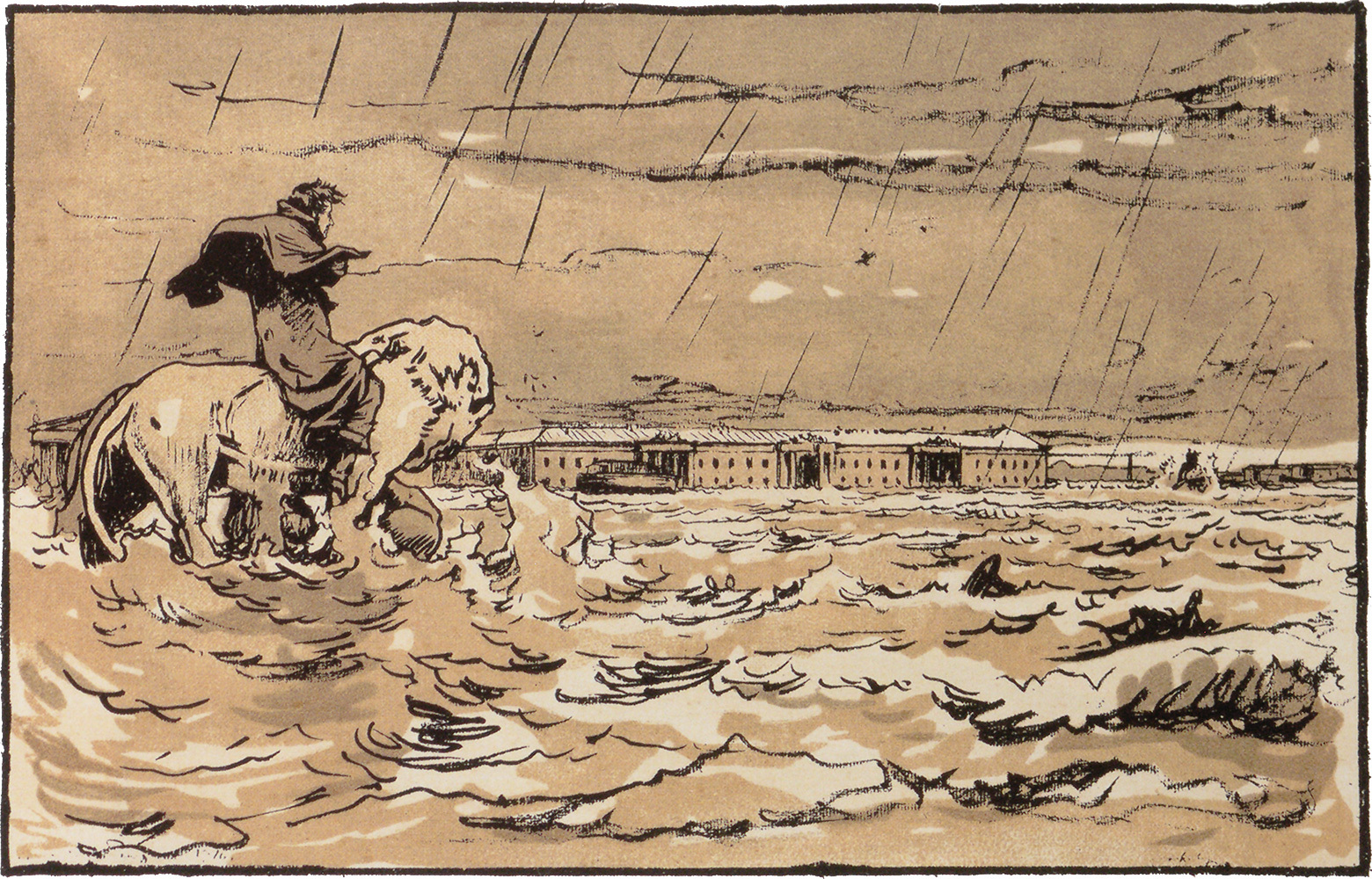

Новая волна интереса к «Медному всаднику» возникла на рубеже веков в связи с публикацией авторского текста поэмы. Это совпало с окончательным становлением «петербургского мифа», одной из ключевых составляющих которого стал образ страдальца и бунтовщика Евгения. В том же 1904-м, когда публикуется пушкинский текст, появляются классические иллюстрации Александра Бенуа. Начиная с 1900-х годов «Медный всадник» входит в читательском восприятии в число главных, базовых текстов русской поэзии XIX века. Образы «петербургской повести» многократно переосмысляются в поэзии и прозе следующего столетия (см., например, прямые отсылки в стихотворении Мандельштама «Петербургские строфы», в «Петербурге» Андрея Белого; во второй половине XX века на аллюзиях к «Медному всаднику» построены, например, рассказ Андрея Битова «Фотография Пушкина», ряд стихотворений

Елены Шварц

Елена Андреевна Шварц (1948–2010) — поэтесса. До перестройки публиковалась в самиздате и журналах русского зарубежья, вместе с Виктором Кривулиным и Сергеем Стратановским принадлежала к ленинградскому поэтическому андеграунду. В 1979-м стала лауреатом премии Андрея Белого, учреждённой самиздатовским журналом «Часы». В 1985 году в Нью-Йорке был опубликован первый сборник стихов Елены Шварц «Танцующий Давид». В 2003 году — лауреат премии «Триумф».

,

Сергея Стратановского

Сергей Георгиевич Стратановский (1944) — поэт. Публиковался в ленинградском самиздате. Работал музейным экскурсоводом, библиографом в Российской национальной библиотеке. В 1981 году вместе с критиком Кириллом Бутыриным создал общественно-литературный журнал «Обводный канал», который выпускался вплоть до 1993 года. В 2000 году Стратановский стал стипендиатом Фонда имени Бродского. В 2010 году — лауреат премии Андрея Белого.

,

Александра Миронова

Александр Николаевич Миронов (1948–2010) — поэт. До перестройки публиковался в ленинградском самиздате и за рубежом, участвовал в андеграундных литературных собраниях Ленинграда — кружке «Поэты Малой Садовой» и арт-группе «хеленуктов». В 1981 году стал лауреатом премии Андрея Белого. Переводил польскую поэзию. Первый печатный сборник Миронова «Метафизические радости» вышел в 1993 году.

).

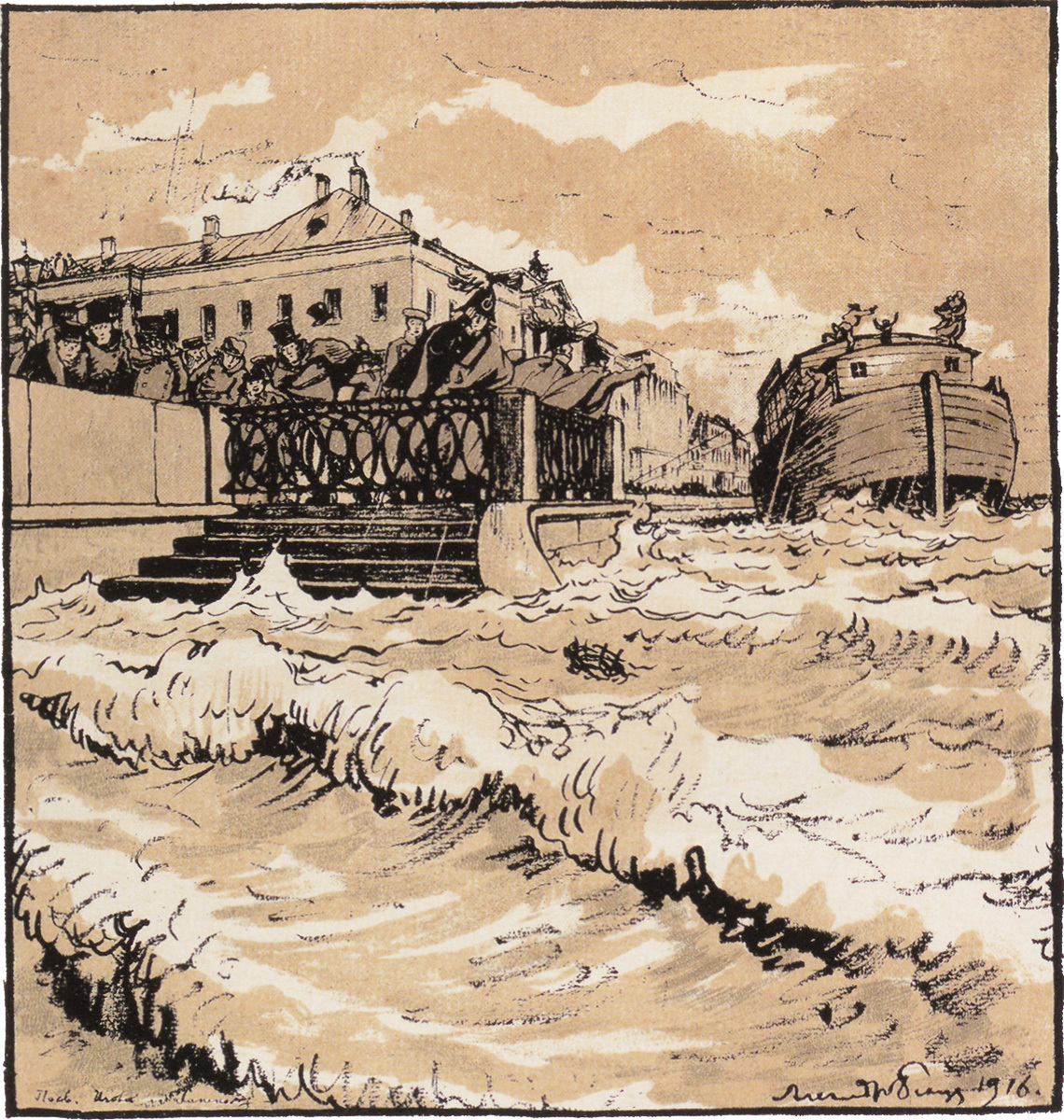

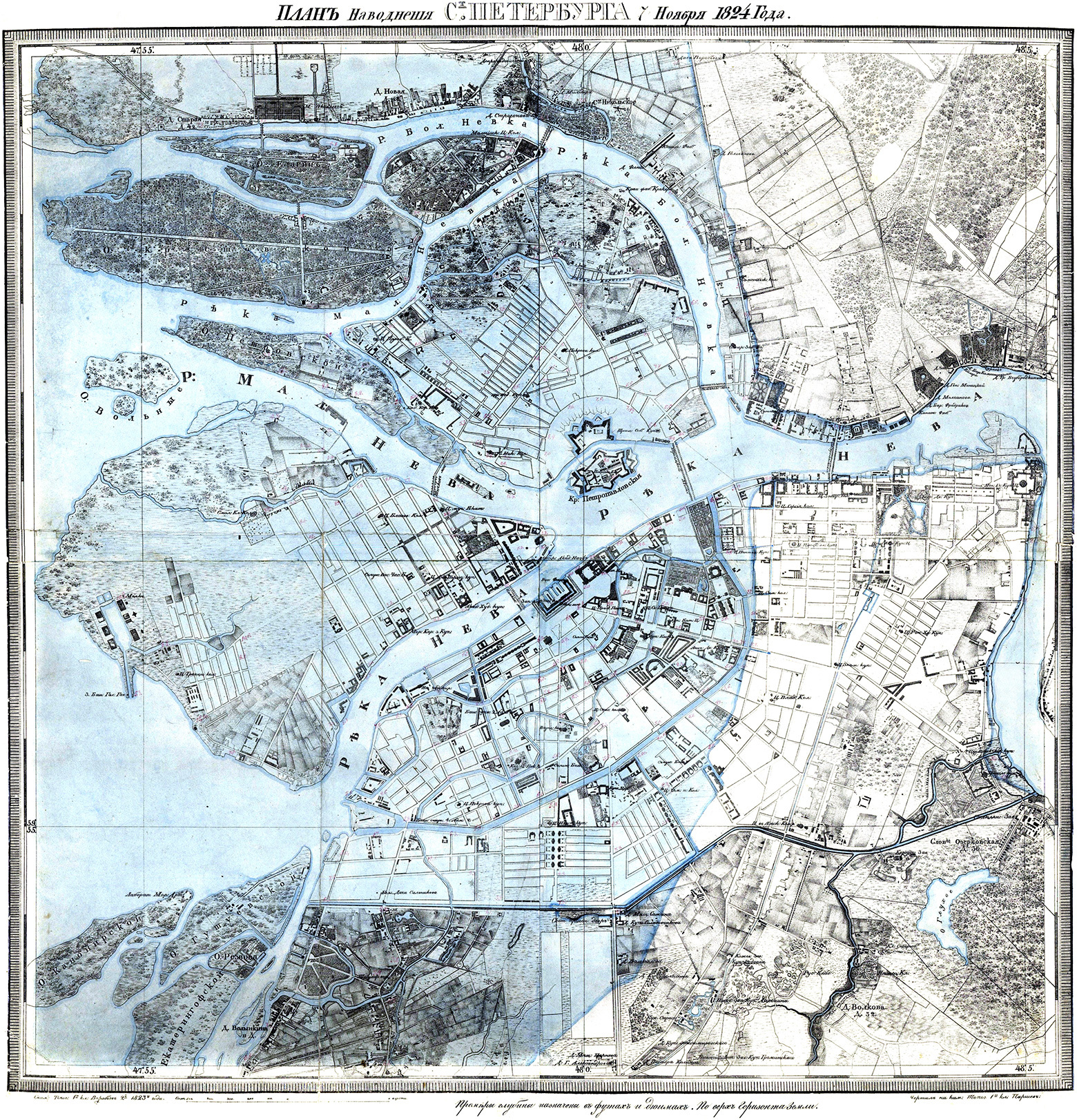

Чем примечательно наводнение, которое легло в основу сюжета?

С момента основания Петербурга в городе произошло более 300 наводнений. Причина их в том, что под воздействием циклонов в Финском заливе формируется волна, которая преграждает путь невским волнам.

По шведским источникам, самое грандиозное наводнение случилось ещё до основания города, в 1691 году. Но за последующие столетия самое большое наводнение произошло именно в 1824 году. Вода поднялась на 4 м 21 см, затопив бóльшую часть тогдашнего города. Несмотря на то что наводнение продолжалось всего несколько часов (с 10–11 утра до 6–7 вечера), число жертв составило, по разным оценкам, от 200 до 600 человек. И по масштабам, и по последствиям наводнение не имело себе равных. Сопоставимый (но меньший) «потоп» в Петербурге произошёл ровно через сто лет, в 1924 году.

Вот описание событий 7 (19) ноября 1824 года, сделанное по свежим следам:

«Бедствие на Адмиралтейской стороне (кроме Коломны) не было столь ужасно, как в вышеупомянутых селениях на берегу Финского залива, в поперечных линиях Васильевского острова близ Смоленского поля, на Петербургской стороне и вообще в местах низких, заселённых деревянными строениями. Там большая часть домов была повреждена, иные смыты до основания, все заборы ниспровергнуты и улицы загромождены лесом, дровами и даже хижинами. На многих улицах, во всех низких частях города, находились изломанные барки, и одно паровое судно огромной величины, с завода г. Берта, очутилось в Коломне, возле сада его высокопреосвященства г. митрополита Римских церквей Сестренцевича-Богуша. На Неве все пловучие мосты сорваны, исключая Самсоньевского и прелестного моста, соединяющего Каменный остров с Петербургскою стороною. Все чугунные и каменные мосты уцелели, но гранитная набережная Невы поколебалась, и многие камни, особенно на пристанях, сдвинуты с места или опрокинуты».

Эта цитата заимствована из книги

Василия Берха

Василий Николаевич Берх (1781–1834) — историк. С 1799 года на службе в балтийском флоте. Участвовал в русско-английской экспедиции в Голландию и первой русской кругосветной экспедиции. Писал исторические труды о морских путешествиях, экспедициях Витуса Беринга, работал над жизнеописаниями царей. В 1828 году император Николай I назначил Берха историографом русского военно-морского флота.

«Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге» (1826), которой пользовался Пушкин. Примечательно, что статья о наводнении 1824 года, включённая в эту книгу, принадлежит беллетристу и журналисту

Фаддею Булгарину

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) — критик, писатель и издатель, самый одиозный персонаж литературного процесса первой половины XIX века. В юности Булгарин воевал в наполеоновском отряде и даже участвовал в походе на Россию, с середины 1820-х он сторонник российской реакционной политики и агент Третьего отделения. Написанный Булгариным роман «Иван Выжигин» имел большой успех и считается одним из первых плутовских романов в российской литературе. Булгарин издавал журнал «Северный архив», первую частную газету с политическим отделом «Северная пчела» и первый театральный альманах «Русская Талия».

, в 1830-е ставшему злейшим литературным противником и личным недругом Пушкина. Впервые она опубликована в журнале «Литературные листки» (1824, ч. IV, ноябрь, № XXI–XXII) под названием «Письмо к приятелю о наводнении, бывшем в С.-Петербурге 7 ноября 1824 года».

Как воспринял Пушкин известие о наводнении 1824 года?

О наводнении идёт речь в письме Пушкина к брату (из Михайловского в Петербург) от 4 декабря 1824 года:

«Закрытие феатра и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток. Ты видишь, что я беспристрастен. Желал бы я похвалить и прочие меры правительства, да газеты говорят об одном розданном миллионе. Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овёс, но вино? об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот потоп с ума мне нейдёт, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного».

В то же время наводнение упоминается в эпиграмме на

Александра Бестужева

Александр Александрович Бестужев (1797–1837) — писатель, литературный критик. C 1823 по 1825 год вместе с Кондратием Рылеевым издавал журнал «Полярная звезда», в котором публиковал свои литературные обозрения. За участие в декабристском восстании Бестужева, находящегося в чине штабс-капитана, сослали в Якутск, затем разжаловали в солдаты и отправили воевать на Кавказ. С 1830 года в печати начали появляться повести и рассказы Бестужева под псевдонимом Марлинский: «Фрегат «Надежда», «Аммалат-бек», «Мулла-Нур», «Страшное гадание» и другие.

и издаваемый им альманах:

Напрасно ахнула Европа:

Не унывайте, не беда!

От петербургского потопа

Спаслась «Полярная звезда».

Бестужев, твой ковчег на бреге!

Парнаса блещут высоты,

И в благодетельном ковчеге

Спаслись и люди и скоты.

Несмотря на шуточный тон, обращает на себя внимание аллюзия к Библии. С учётом «Медного всадника» и других более поздних текстов, посвящённых наводнению, она не кажется случайной: Пушкин, его современники (прежде всего Мицкевич) и последователи видели в наводнении 1824 года катаклизм библейского масштаба.

Почему памятник Петру стали называть Медным всадником и что он символизирует?

Определение «Медный всадник» памятник Петру работы

Этьена Мориса Фальконе

Этьен Морис Фальконе (1716–1791) — французский скульптор. В течение десяти лет создавал работы для церкви Святого Роха в Париже: мраморные статуи «Грозящий Амур», «Купальщица», «Нежная грусть», «Пигмалион и Галатея». В 1766 году императрица Екатерина II по совету Дени Дидро поручила Фальконе создание конного памятника Петру I. Памятник был открыт спустя 16 лет. Продолжать заниматься искусством Фальконе не смог — после возвращения во Францию он перенёс инсульт, который привёл к параличу.

, установленный 7 (18) августа 1782 года, получил именно благодаря пушкинской поэме. В действительности памятник отлит из бронзы, слово «медь» широко использовалось как поэтический синоним этого сплава.

Памятник, как известно, представляет собой фигуру всадника на коне, вставшем на дыбы и попирающем копытом змею, которая представляет собой конструктивный элемент — служит ему точкой опоры — и в то же время аллегорию зависти, которую, по мысли скульптора, пришлось побороть Петру. Памятник водружён на естественную скалу («Гром-камень»), которой придана форма волны. Это символизирует победу разумной государственности над силами природного хаоса. Близкую мысль (постамент как «застывший водопад») обыгрывает Адам Мицкевич в посвящённом памятнику стихотворении.

Памятник расположен на Сенатской площади, которая ровно через год после наводнения стала ареной восстания декабристов. Это обстоятельство, несомненно, также было для Пушкина значимым: политическая коллизия, приведшая к мятежу, была связана с противоречивым петровским наследием.

Каков социальный статус героя поэмы?

Евгений — не просто бедняк и (используя позднейшее критическое клише) «маленький человек». Он представитель характерной петербургской социальной страты — мелкий чиновник. (Столица была городом канцелярий.) Пушкин не указывает его чин, но про героя неоконченной поэмы «Езерский», которая хронологически предшествовала «Медному всаднику» и тематически примыкает к нему, сказано, что он «регистратором служил». Коллежский регистратор — чин низшего, 14-го класса; он же был у станционного смотрителя Самсона Вырина. Мелкий чиновник, «живущий жалованием», не имеющий ни доходов от поместий (как большинство дворян), ни приносящей доход свободной профессии (как сам Пушкин), — постоянный герой последующей петербургской прозы середины XIX века.

Но если Акакий Акакиевич и Макар Девушкин — потомственные представители «низшего среднего класса», возможно, выходцы из мелкопоместных дворян, однодворцев, духовного сословия, то Евгений — деклассированный потомок древнего дворянского рода. Это тот слой, к которому Пушкин причислял и себя: новое «третье сословие» с аристократическими корнями и навыками. При этом психология Евгения и его мечты — характерно «мещанские»:

Жениться? Ну… зачем же нет?

Оно и тяжело, конечно;

Но что ж, он молод и здоров,

Трудиться день и ночь готов;

Он кое-как себе устроит

Приют смиренный и простой

И в нём Парашу успокоит.

Пройдёт, быть может, год-другой —

Местечко получу — Параше

Препоручу семейство наше

И воспитание ребят…

И станем жить, и так до гроба

Рука с рукой дойдём мы оба,

И внуки нас похоронят…

В ранней редакции это выражено даже отчётливее:

…Я устрою

Себе смиренный уголок

И в нём Парашу успокою.

Кровать, два стула; щей горшок

Да сам большой; чего мне боле?

Не будем прихотей мы знать,

По воскресеньям летом в поле

С Парашей буду я гулять…

Ср. в «Путешествии Онегина»:

Мой идеал теперь — хозяйка,

Мои желания — покой,

Да щей горшок, да сам большой.

Эта формула отчётливо выражает вызывающий «третьесословный» жизненный выбор деклассированного дворянина. Но у Евгения (в отличие от рассказчика «Евгения Онегина») эта позиция лишена всякой демонстративности: она естественно вытекает из его жизненной ситуации.

«Бледность» образа Евгения, которая смущала критиков (от Дружинина до Брюсова), принципиальна. Он «петербуржец вообще», «человек без свойств». В черновиках ему даётся такая характеристика:

Он был чиновник небогатый,

Безродный, круглый сирота,

Собою бледный, рябоватый,

Без роду, племени, связей,

Без денег, то есть без друзей,

А впрочем, гражданин столичный,

Каких встречаете вы тьму,

От вас нимало не отличный

Ни по лицу, ни по уму.

Как все, он вёл себя нестрого,

Как вы, о деньгах думал много,

Как вы, сгрустнув, курил табак,

Как вы, носил мундирный фрак.

Пушкин, однако, отказывается от этого описания: возможно, и оно кажется ему слишком развёрнутым и индивидуализированным. В итоге мы знаем о Евгении только следующее: он безденежный и беспоместный выходец из древнего рода, скромный и неамбициозный человек; он служит в канцелярии и любит девушку по имени Параша.

Случайны ли имена героев?

Пушкин открыто связывает имя Евгения с хорошо известным читателю «Евгением Онегиным»:

Мы будем нашего героя

Звать этим именем. Оно

Звучит приятно; с ним давно

Моё перо к тому же дружно.

Это имя (в переводе с греческого «благородный») — чисто дворянское, почти неупотребимое в допетровскую эпоху и получившее распространение в XVIII веке. Оно и прямо, по смыслу, и косвенно указывает на потерянный аристократический статус героя. Примечательно, что во второй сатире Кантемира («На зависть и гордость дворян злонравных», 1730) персонаж по имени Евгений жалуется своему другу Филарету на засилье выскочек, вышедших на первый план в Петровскую эпоху. Тот убеждает Евгения, что личные заслуги важнее знатности рода. Пушкин мог вспоминать и об адресате стихотворения Державина «Евгению. Жизнь Званская» епископе

Евгении Болховитинове

Евфимий Алексеевич Болховитинов (митрополит Евгений; 1767–1837) — священнослужитель, историк. Занимал пост викария Новгородского, епископа Вологодского, Калужского, архиепископа Псковского, митрополита Киевского, был членом Синода. Участвовал в археологических раскопках, публиковал исторические труды, комментировал литературные памятники. Один из главных трудов митрополита Евгения — «Словарь русских писателей», в котором он собрал статьи о светских писателях и писателях духовного чина.

, и о своём хорошем знакомом, крупнейшем из поэтов пушкинской плеяды — Евгении Баратынском.

Напротив, имя Параша (уменьшительное от Прасковья) — скорее простонародное (как многие имена с греческим корнем). Оно совпадает с именем героини комической поэмы «Домик в Коломне» (1830), посвящённой непритязательным обитателям именно того района, в котором живёт Евгений. Героиня «Домика» (с сюжетом в традициях «Декамерона») — чувствительная, легкомысленная и изобретательная девушка, дочь вдовы-чиновницы. Таким образом, в «Медном всаднике» Пушкин снова обращается к жизни низших городских сословий, но уже в трагическом ключе.

Привязано ли действие поэмы к петербургской топографии?

Да, и эта привязка очень конкретна.

Евгений (как и многие герои русской литературы XIX века) — житель Коломны, района, ограниченного Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом, примыкающего к заливу (на левом берегу Невы) и потому особенно уязвимого во время наводнений. Коломна традиционно была районом «респектабельных бедняков» — главным образом мелких чиновников и офицеров. Сам Пушкин жил в Коломне (набережная реки Фонтанки, 185) в 1817–1820 годы.

Параша живёт на правом берегу Невы, в западной части Васильевского острова или на острове Голодае — районах, сильнее всего пострадавших от наводнения. В середине первой части, в ключевой момент наводнения, Евгений оказывается в центре города, — вероятно, там, где находилось место его службы.

Тогда, на площади Петровой,

Где дом в углу вознёсся новый,

Где над возвышенным крыльцом

С подъятой лапой, как живые,

Стоят два льва сторожевые,

На звере мраморном верхом,

Без шляпы, руки сжав крестом,

Сидел недвижный, страшно бледный

Евгений.

Имеется в виду дом

Лобанова-Ростовского

Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский (1788–1866) — чиновник, военный, коллекционер. Служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Участвовал в Русско-прусско-французской войне и Русско-турецкой войне, в 1828 году получил чин генерал-майора. Коллекционировал предметы, связанные с жизнью киевской княжны и королевы Франции Анны Ярославны, портреты Марии Стюарт и Павла I, которые потом подарил музеям. Основатель Санкт-Петербургского Императорского яхт-клуба.

, построенный в 1817–1820 годы по проекту

Монферрана

Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (1786–1858) — французский архитектор. Служил в наполеоновской гвардии, в 1814 году, после вступления русских войск в Париж, смог познакомиться с Александром I и получил приглашение приехать в Петербург. Первым проектом Монферрана в России стал дом Лобанова-Ростовского на Адмиралтейском проспекте. На протяжении 40 лет занимался перестройкой Исаакиевского собора. Автор проекта Александровской колонны на Дворцовой площади.

.

Как связаны между собой вступление и повествовательные главы?

Образ Петербурга в русской литературе отчётливо распадается на «тёмный» и «светлый». Во вступлении задаются и комбинируются все основные мотивы позитивного, рационального, антиромантического петербургского мифа, как он был задан в «Прогулке в Академию художеств» Батюшкова:

«…Взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, — любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцов, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн… <…> Воображение моё представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные».

Параллель с хрестоматийными местами вступления к «Медному всаднику» очевидна.

В пушкинской картине «светлого», прекрасного Петербурга гармонически соединяются пафос частной жизни и монументально-имперское начало, романтическая взволнованность и классицистская рациональность. «Час пирушки холостой» не противостоит «однообразной красивости» парада; «задумчивость» белой ночи — бодрости зимнего дня. Петербург предстаёт раем, местом счастливого примирения противоположностей, где покорно выполняет свою работу и покорившаяся человеку Нева. Он женственен (дважды повторяющаяся рифма «столица-царица», «столицей-царицей»). Петербург и Москва уподоблены царицам, женщинам, подчиняющим себя «мужской» воле Петра, служащим проводниками, посредниками в его борьбе за укрощение Хаоса.

Сама же поэма посвящена бунту и контрнаступлению этого Хаоса; в момент этого контрнаступления город показывает свой иной, тёмный, мрачно-мистический, враждебный человеку лик.

Нельзя пройти мимо параллелей между «Медным всадником» и библейской Книгой Иова. В Библии Бог отвечает страдальцу на его упрёки, показывая красоту своего творения. Можно сказать, что в «Медном всаднике» ответ предшествует вопросу. Вступление к поэме — воображаемый ответ на упрёк Иова-Евгения.

В чём заключался спор Пушкина с Мицкевичем?

В 1826–1827 годы, когда Пушкин и Мицкевич встречались в Петербурге, у них сложились дружеские отношения, но Польское восстание 1831 года резко развело их и спровоцировало появление таких стихотворений, как «Приятелям-москалям» Мицкевича и «Он между нами жил…» Пушкина. Тем не менее отношение Пушкина к польскому поэту оставалось дружественным, а к его творчеству — восхищённым.

В «Медном всаднике» есть отсылка к двум стихотворениям Мицкевича из цикла «Дзяды». Первое — «Памятник Петру Великому». В нём описан разговор двух поэтов — польского и русского. Русский поэт (в котором легко угадывается Пушкин) противопоставляет памятник Петру римской статуе Марка Аврелия — мудрого и кроткого монарха. Финал его монолога таков:

Царь Пётр коня не укротил уздой.

Во весь опор летит скакун литой,

Топча людей, куда-то буйно рвётся,

Сметает всё, не зная, где предел.

Одним прыжком на край скалы взлетел,

Вот-вот он рухнет вниз и разобьётся.

Но век прошёл — стоит он, как стоял.

Так водопад из недр гранитных скал

Исторгнется и, скованный морозом,

Висит над бездной, обратившись в лёд.

Но если солнце вольности блеснёт

И с запада весна придёт к России,

Что станет с водопадом тирании?(Перевод Вильгельма Левика)

Несомненно, описание Петра и Петербурга в «Медном всаднике» содержит полемику даже не с Мицкевичем, а с «русским поэтом» (то есть самим же Пушкиным) в описании Мицкевича. В 1826-м поворот Пушкина к более консервативной политической позиции лишь наметился, к 1833-му он уже завершился. Пушкин противопоставляет наивно-либеральному осуждению «тирании» и надеждам на то, что «весна придёт с Запада» (притом что петровская тирания как раз вестернизацией и порождена), более сложное и многомерное, внутренне противоречивое понимание истории.

Герой другого стихотворения, «Олешкевич», художник и мистик, накануне наводнения измеряет верёвкой уровень воды в Неве и предсказывает страшные бедствия:

«С восходом солнца день чудес настанет,

Вслед за второю третья кара грянет.

Господь низверг Ассура древний трон,

Господь низверг развратный Вавилон,

Но третьей пусть мои не узрят очи».

И, глаз не подняв, не взглянув кругом,

Он осветил ступени фонарём,

Взошёл по ним и скрылся в мраке ночи.

Дальше Олешкевич появляется перед царским дворцом и произносит проклятие «тиранству» (смешанное с сожалением о «сбившемся с пути» Александре). Не солидаризуясь с Мицкевичем, Пушкин изображает Александра I потрясённым и беспомощным перед лицом происходящего:

В тот грозный год

Покойный царь ещё Россией

Со славой правил. На балкон,

Печален, смутен, вышел он

И молвил: «С Божией стихией

Царям не совладеть». Он сел

И в думе скорбными очами

На злое бедствие глядел.

В авторских примечаниях содержатся следующие слова:

«Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — «Oleszkiewicz». Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нём и нет ярких красок польского поэта».

Конечно, полемика по сравнительно малозначительному поводу в данном случае фактически представляет собой завуалированное выражение приязни и солидарности. Но отличие между Пушкиным и Мицкевичем не только в том, что второй равнодушен к красоте Петербурга. «Третью кару» Пушкин видит изнутри, глазами её невинной жертвы.

Какую роль играет в поэме Нева?

Нева в «Медном всаднике» — отдельный персонаж. Покорённая и включённая в «державный» проект во вступлении, «больная», одержимая силами хаоса в начале первой части — и постепенно превращающаяся в зверя, рушащего свою клетку, в разбойника, бросающего добычу (во второй части), наконец, в утомлённого битвой коня. С Невой связано больше всего метафор. Нева — наполовину побеждённая Петром стихия, способная менять обличья и вступать со своим победителем в новый бой (заложниками которого становятся простые горожане).

Мотив Невы-бунтовщицы во многом заимствован Пушкиным из стихотворения

Степана Шевырёва

Степан Петрович Шевырёв (1806–1864) — литературный критик, поэт. Участвовал в кружке «любомудров», издании журнала «Московский вестник», был близким другом Гоголя. С 1835 по 1837 год был критиком «Московского наблюдателя». Вместе с Михаилом Погодиным издавал журнал «Москвитянин». Шевырёв был известен своими консервативными взглядами, именно он считается автором фразы «загнивающий Запад». В 1857 году между ним и графом Василием Бобринским из-за политических разногласий произошла ссора, закончившаяся дракой. Из-за этого инцидента Шевырёва уволили со службы и выслали из Москвы.

«Петроград» (1829):

Помнит древнюю вражду,

Помнит мстительное море,

И да мщенья примет мзду,

Шлёт на град потоп и горе.

Ополчается Нева,

Но от твёрдого гранита,

Не отъяв свои права,

Удаляется сердита.На отломок диких гор

На коне взлетел строитель;

На добычу острый взор

Устремляет победитель;

Зоркий страж своих работ

Взором сдерживает море

И насмешливо зовёт:

«Кто ж из нас могучей в споре?»

Пётр в «Медном всаднике» и других произведениях Пушкина: есть ли отличие?

Хотя Пушкин, безусловно, восхищался личностью Петра Великого, он способен был видеть и оборотную сторону его деятельности. Стоит привести, к примеру, такое высказывание из предварительных заметок к «Истории Петра»: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика».

Однако в художественных текстах Пушкина («Полтава», «Арап Петра Великого») царь всегда величественен и привлекателен. В «Стансах» и «Пире Петра Великого» особо подчёркивается его «незлопамятность» — что, конечно, было своеобразной формой ходатайства за ссыльных декабристов перед нынешним царём.

«Медный всадник» — единственный пушкинский текст, в котором атрибутом Петра оказывается не только творческий, разумный, организующий мир дух, но и грозная безжалостность. Но в то же время нигде Пётр, избавленный от случайных житейских примет, не выглядит так величественно, «богоподобно».

Stock Montage/Getty Images

Как связан бунт Евгения с его безумием?

Тем же 1833 годом традиционно датируется стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума…», в котором безумие трактуется в традиционном романтическом ключе — как доступ в волшебный мир «нестройных, чудных грёз». Несчастья безумца связаны с невозможностью коммуникации с миром «нормы».

Стоит заметить, что стихотворение написано под впечатлением от встречи с Батюшковым, автором «Прогулки в Академию художеств», который в 1821 году заболел психическим расстройством.

Евгений не обретает «чудных грёз» (так как он не поэт; примечательно, однако, что его комнату в Коломне «наследует» бедный поэт) — но получает внутреннюю силу (ср.: «И силен, волен был бы я, / Как вихорь, роющий поля, / Ломающий леса») и способность к бунту, пусть обречённому.

Возможны и иные интерпретации. Например, Андрей Белый толкует безумие Евгения и образ «бедного поэта» так:

«С того момента исчезает Евгений-псевдоним из своего дома; в него поселяется «бедный поэт»; не в доме поселяется, а в душе Евгения: вот где корень его сумасшествия; действует волей Евгения «бедный поэт», переживающий собственное бытие («Не дай мне бог сойти с ума») под маской Евгения; что «бедный поэт» вскоре по написании поэмы то именно и перенёс, — мы знаем: пережил прикосновенность к мрамору дворца, и к мраморным зверям подъезда; пережил и «плети» презрения на балах, где на поэта повёртывались и указывали: «Посмотрите на эту обезьяну».

Белый склонен видеть в образе «бедного поэта» автобиографическое содержание: для него подтекст поэмы — отношения самого Пушкина с царским двором и имперским Петербургом, а Евгений — лишь прикрытие, маска. Но и он ищет ключ к повороту сюжета поэмы в том же стихотворении — «Не дай мне Бог сойти с ума…».

Почему в поэме упоминается граф Хвостов?

Описывая восстановление обычной жизни на следующие дни после наводнения, Пушкин между прочим иронически сообщает:

Граф Хвостов,

Поэт, любимый небесами,

Уж пел бессмертными стихами

Несчастье невских берегов.

Граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757–1835) к 1833 году давно не был ни субъектом, ни даже объектом литературной полемики. Его имя (отчасти несправедливо) стало символом гротескной и к тому же эстетически архаичной графомании и использовалось в качестве своего рода жупела. Например, объект насмешки в пушкинской «Оде его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову» (1824) — Вильгельм Кюхельбекер, с его теориями возрождения оды XVIII века и одновременно увлечением борьбой Греции за независимость, а вовсе не сам Хвостов.

Хвостов действительно написал стихи, посвящённые наводнению, — «Послание к NN о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября»:

Там ветры бурные, союзники реке,

С порывом ухватя плывущих на доске,

Сокроя от очей предметы им любезны,

В пределы мрачные свергают лютой бездны.

Всё тонет, плавает по улице, рекам,

Спасенья нет коню, пощады нет волам.

Заканчивалось послание довольно благостно:

Умолк на Бельте рёв и онемели стоны,

Посыпалися здесь с престола миллионы;

Среди Петрополя от ярости злых вод

Пусть есть погибшие, — но, верно, нет сирот.

Любовью чистою, небесною согреты

Все у пристанища, упитаны, одеты,

Все, благости прияв священнейший залог,

Рекут: «Средь тяжких зол есть милосердый Бог».

Для Пушкина появление этого текста — признак банализации трагедии, равнодушного забвения человеческих страданий, памятником которым остаются лишь дежурные вирши графомана.

Не надо забывать, что необычное по тем временам долголетие «поэта, любимого небесами» противопоставлялось трагическим судьбам его более талантливых современников. Так, после смерти Дмитрия Веневитинова (прожившего всего 21 год) Дельвиг пишет Пушкину (21 марта 1827 года): «В день его смерти я встретился с Хвостовым и чуть было не разругал его, зачем он живёт. В самом деле, как смерть неразборчива или жадна к хорошему». В свою очередь 3 августа 1831 года, во время эпидемии холеры, Пушкин пишет Петру Плетнёву: «С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал я на днях письма Дельвига; в одном из них пишет он мне о смерти Веневитинова. Бедный наш Дельвиг! Хвостов и его пережил. Вспомни моё пророческое слово: Хвостов и меня переживёт».

Картина наводнения написана у Пушкина красками, которые ценою жизни готов бы был купить поэт прошлого века, помешавшийся на мысли написать эпическую поэму — «Потоп»…

Виссарион Белинский

Таким образом, саркастический образ бодрого и неунывающего пожилого графомана, который спешит откликнуться на народное бедствие (заодно елейно похвалив власти), приобретает дополнительное измерение.

В то же время многим современникам (Белинскому, Катенину) выпад против «доброго, ласкового старца, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал» показался неуместным и бестактным. Стоит, однако, заметить, что внешние отношения Пушкина с Хвостовым всегда были вполне корректными; Хвостов с благоговением относился к младшему современнику и, в частности, посвятил ему стихотворение «Соловей в Таврическом саду» (1832):

Любитель муз, с зарёю майской

Спеши к источникам ключей,

Ступай подслушать на Фурштадтской,

Поёт где Пушкин-соловей.

Пушкин в свою очередь благодарил «славного и любезного патриарха» учтивым письмом.

В чём особенности стихового и стилистического решения поэмы?

Для «Медного всадника» (особенно для повествовательных глав) характерно обилие анжамбеманов (стиховых переносов, расхождений между синтаксическим и ритмическим строением текста) — большее, чем где-либо у Пушкина: примерно в 20 процентах строк. Это создаёт ощущение драматизма, динамики. Вот особенно характерное место (здесь анжамбеманы идут сплошным потоком, почти в каждой строке):

Евгений за своим добром

Не приходил. Он скоро свету

Стал чужд. Весь день бродил пешком,

А спал на пристани; питался

В окошко поданным куском.

Одежда ветхая на нём

Рвалась и тлела. Злые дети

Бросали камни вслед ему.

Нередко кучерские плети

Его стегали, потому

Что он не разбирал дороги

Уж никогда; казалось — он

Не примечал. Он оглушён

Был шумом внутренней тревоги.

Другие особенности стиха «Медного всадника» проанализированы в книге Андрея Белого «Ритм как диалектика и «Медный всадник» (1929). Белый предлагает новый способ определения ритмической структуры текста; он рассматривает строку как цельную ритмическую единицу и высчитывает для каждого текста частоту чередования ритмически одинаковых строк. В качестве примера для анализа он использует «Медный всадник» и, анализируя динамику этих чередований, приходит к выводу о «подлинном» смысле поэмы, в котором скрыты автобиографические обстоятельства и сложные отношения Пушкина с царским двором.

Что касается стилистики, то достигнутая Пушкиным внутренняя гармония скрывает намеренный жанровый эклектизм: одический пафос то и дело сменяется интонацией бытовой петербургской повести. В текст замаскированно входит фрагмент идиллии (мечты Евгения), элегии (появление царя), эпиграммы (строки про Хвостова).

В черновиках эти контрасты ещё больше. После серьёзных строк о генералах, которые по приказу царя поехали спасать утопающих, идёт следующий анекдотический фрагмент:

Со сна идёт к окну сенатор

И видит — в лодке по Морской

Плывёт военный губернатор.

Сенатор обмер: «Боже мой!

Сюда, Ванюша! стань немножко,

Гляди: что видишь ты в окошко?»

— Я вижу-с: в лодке генерал

Плывёт в ворота, мимо будки.

«Ей-богу?» — Точно-с. — «Кроме шутки?»

— Да так-с. — Сенатор отдохнул

И просит чаю: «Слава богу!

Ну! Граф наделал мне тревогу,

Я думал: я с ума свихнул».

Такой анекдот, записанный Вяземским, в действительности рассказывали о сенаторе графе Варфоломее Толстом; генералом, плывущим в лодке, был санкт-петербургский генерал-губернатор граф Милорадович.

Как интерпретировался «Медный всадник» в последующие эпохи?

Первая после Белинского и Дружинина углублённая интерпретация «Медного всадника» принадлежит Дмитрию Мережковскому (статья «Пушкин», 1896):

«Здесь вечная противоположность двух героев, двух начал — Тазита и Галуба, старого Цыгана и Алеко, Татьяны и Онегина, взята уже не с точки зрения первобытной, христианской, а новой, героической мудрости. С одной стороны, малое счастье малого, неведомого коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, простая любовь простого сердца, с другой — сверхчеловеческое видение героя. Воля героя и восстание первобытной стихии в природе — наводнение, бушующее у подножия Медного Всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом — вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обречённых на погибель этой волей, — вот смысл поэмы».

Мережковский противопоставляет Пушкина последующим русским писателям, «врагам культуры», которые «будут звать назад — к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнёзд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному «неделанию» Ясной Поляны», повторяя «богохульный крик возмутившейся черни: «добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»

Таким образом, Пётр у Мережковского — носитель не государственного сверхпроекта, а ницшеанского сверхчеловеческого (и антихристианского) начала, сторону которого Мережковский безоговорочно принимает в этот период. Изменение отношения к «антихристу» Петру влияет на интерпретацию «Медного всадника»: «Медный всадник» — «петербургская повесть» — самое революционное из всех произведений Пушкина. <…> Под видом хвалы тут ставится дерзновенный вопрос… обо всём «петербургском периоде русской истории» («Петербургу быть пусту», 1908).

Валерий Брюсов в статье «Медный всадник» (1909), полемизируя с Мережковским и с польским исследователем Юзефом Третьяком, предлагает своё понимание поэмы:

«Пушкин выбрал своим героем самого мощного из всех самодержцев, какие когда-либо восставали на земле. Это — исполин-чудотворец, полубог, повелевающий стихиями. Стихийная революция не страшит его, он её презирает. Но когда восстаёт на него свободный дух единичного человека, «державец полумира» приходит в смятение. Он покидает свою «ограждённую скалу» и всю ночь преследует безумца, только бы своим тяжёлым топотом заглушить в нём мятеж души.

«Медный всадник», действительно, ответ Пушкина на упрёки Мицкевича в измене «вольнолюбивым» идеалам юности. «Да, — как бы говорит Пушкин, — я не верю больше в борьбу с деспотизмом силами стихийного мятежа; я вижу всю его бесплодность. Но я не изменил высоким идеалам свободы. Я по-прежнему уверен, что не вечен «кумир с медною главой», как ни ужасен он в окрестной мгле, как ни вознесён он «в неколебимой вышине». Свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и «ограждённая скала» должна будет опустеть».

Один из интереснейших опытов интерпретации — статья

Льва Пумпянского

Лев Васильевич Пумпянский (1891–1940) — литературовед, музыковед. После революции жил в Невеле, вместе с Михаилом Бахтиным и Матвеем Каганом образовал Невельский философский кружок. В 1920-х годах преподавал в Тенишевском училище, был членом Вольной философской ассоциации. Преподавал русскую литературу в Ленинградском университете. Автор классических работ о Пушкине, Достоевском, Гоголе и Тургеневе.

«Медный всадник» и одическая традиция XVIII века» (1939), в которой рассматривается эстетический спор Пушкина с его предшественниками. По мнению литературоведа, «в «Медном всаднике» полемика становится основой самого сюжета, благодаря чему сюжет превращается в драму: монархии противостоит Евгений, а Державину противостоит городская беллетристика. Тем самым Пётр окончательно отодвинут в прошлое: его подвиг остаётся за ним, но превращается в великое событие прошлого; в современности же, в 30-е годы, он может действовать лишь как страшный гигантский призрак. «Медный всадник» означает окончательный отказ Пушкина от надежд на возможность второго Петра в русской истории; это отрицающий эпилог всего петровского цикла. Но одновременно отодвигается в прошлое и классицизм русского XVIII века; сплошь двусмысленное воспроизведение его тем и его эстетики являются на деле тоже воссозданием литературного призрака». Другая попытка интерпретировать поэму через анализ её стилистики предпринята в 1941 году

Сергеем Рудаковым

Сергей Борисович Рудаков (1909–1944) — поэт, литературовед. В 1935 году по причине дворянского происхождения Рудаков был выслан из Ленинграда в Воронеж, там познакомился с Мандельштамом, работал над комментариями и биографическими ссылками к его произведениям. После возвращения в Ленинград Рудаков преподавал литературу, участвовал в работе Пушкинской комиссии Академии наук. Во время войны за попытку спасти своего знакомого-толстовца от призыва Рудаков был отправлен в штрафбат, погиб в бою.

(«Ритм и стиль «Медного всадника»).

Поэма в целом не есть достояние одной России: она будет оценена, понята и признана великой поэмою везде, где есть люди, способные понимать изящество

Александр Дружинин

Многочисленные работы, посвящённые «петербургской повести», появлялись и позднее. Тут были и текстологические труды (работы Николая Измайлова), и исследования фактических источников поэмы (статьи Александра Осповата), и попытки найти баланс между сочувствием «маленькому человеку» и державным пафосом (иногда не без влияния изгибов официальной идеологии). При этом «линию Белинского-Мережковского» продолжали, в частности,

Григорий Гуковский

Григорий Александрович Гуковский (1902–1950) — литературовед. Заведовал кафедрой русской литературы Ленинградского университета. В Пушкинском доме возглавил группу по изучению русской литературы XVIII века. Автор первого систематического курса по этой теме. Был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Саратов. После войны был арестован в рамках кампании по «борьбе с космополитизмом», умер в заключении от сердечного приступа.

и

Леонид Гроссман

Леонид Петрович Гроссман (1888–1965) — литературовед, поэт. В 1919 году выпустил сборник сонетов, посвящённый Пушкину. Преподавал русскую литературу в Высшем литературно-художественном институте им. В. Брюсова, Московском городском педагогическом институте. Автор исследовательских работ о Пушкине и Достоевском. Гроссман написал их биографии для серии «Жизнь замечательных людей».

, «линию Брюсова» (делающую акцент на сочувствии Евгению и осуждении Петра) —

Георгий Макогоненко

Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912–1986) — литературовед. Преподавал русскую литературу в Ленинградском университете, был заведующим кафедрой. Исследовал творчество Пушкина и Радищева. Участвовал в советско-финляндской войне и обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. На протяжении 13 лет был женат на поэтессе Ольге Берггольц.

,

Адриан Македонов

Адриан Владимирович Македонов (1909–1994) — литературный критик. Публиковался в журналах «Литературное обозрение», «Красная новь», «Знамя», был близким другом Александра Твардовского. В 1937 году Македонова арестовали и приговорили к восьми годам лагерей. Отбывал наказание в Воркуте, после освобождения занялся геологией. Автор первой монографии о Николае Заболоцком, книг о Твардовском («Творческий путь Твардовского») и советской поэзии («Свершения и кануны»).

и другие. Некоторые исследователи (Сергей Бонди, Евгений Маймин, Михаил Эпштейн) занимали позицию, которую можно назвать «промежуточной».

История написания и интерпретаций «Медного всадника» всесторонне освещена в книге Александра Осповата и Романа Тименчика «Печальну повесть сохранить…»: Об авторе и читателях «Медного всадника» (1985).

Важная веха в изучении поэмы — книга Александра Архангельского «Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный всадник» (1990), содержащая не только анализ текста и обзор литературы, но и весьма оригинальную авторскую концепцию:

«В повести сплетаются два сюжета — «внешний», событийный, где ничто ни с чем как бы не связано, и «внутренний», символический, в котором всё связано со всем. Во «внутреннем» сюжете герои своими помыслами пробуждают дремлющую в недрах исторического бытия стихию, которая в сюжете «внешнем» оборачивается разрушительным наводнением, угрожающим счастью человека».

Несомненно, процесс переосмысления и реинтерпретации «Медного всадника» далеко не закончен.

список литературы

- Архангельский А. Н. Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». М.: Высшая школа, 1990.

- Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья одиннадцатая и последняя // Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 3 т. Том III. Статьи и рецензии 1843–1848. М.: ОГИЗ, 1948.

- Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М.: Федерация, 1929.

- Брюсов В. Я. Медный всадник // Брюсов В. Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. М.: Худ. лит., 1975.

- Виролайнен М. Н. Медный всадник. Петербургская повесть // Звезда. 1999. № 6. С. 208–219.

- Измайлов Н. В. Забытая старина. Из наблюдений над текстом «Медного всадника» // Замысел, труд, воплощение… / Ред. В. И. Кулешов. М.: МГУ, 1977. С. 125–137.

- Измайлов Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А. С. Медный всадник / Изд. подгот. Н. В. Измайлов. Л.: Наука, 1978. С. 147–265.

- Измайлов Н. В. Текстологическое изучение поэмы Пушкина «Медный всадник» // Текстология славянских литератур. Л.: Наука, 1973. С. 119–130.

- Макаровская Г. А. «Медный всадник». Итоги и проблемы изучения. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978.

- Мережковский Д. С. Пушкин // Мережковский Д. С. Вечные спутники. СПб.: Наука, 2007.

- Осповат А. Л. Вокруг «Медного всадника» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 43. № 3. М.: Наука, 1984. С. 238–247.

- Осповат А. Л. Из комментария к «Медному всаднику» // На рубеже двух столетий: Сб. в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 496–505.

- Осповат А.Л.,Тименчик Р.Д. »Печальну повесть сохранить…’: Об авторе и читателях ‘Медного всадника» — Москва: Книга, 1985

- Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. [Вып.] 4/5. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 91–124.

- Рудаков С. Б. Ритм и стиль «Медного всадника» / Публ. Э. Г. Гернштейн // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л.: Наука, 1979. С. 294–324.

- Тименчик Р.Д. «Медный всадник» в литературном сознании начала ХХ века // Проблемы пушкиноведения. Сборник научных трудов. Рига, 1983.

- Эпштейн М. Н. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

Alexandre Benois’s illustration to the poem (1904). |

|

| Author | Alexander Pushkin |

|---|---|

| Original title | Медный Всадник [Mednyi Vsadnik] |

| Translator | C. E. Turner |

| Country | Russia |

| Language | Russian |

| Genre | Narrative poem |

| Publisher | Sovremennik |

|

Publication date |

1837 |

|

Published in English |

1882 |

The Bronze Horseman: A Petersburg Tale (Russian: Медный всадник: Петербургская повесть Mednyy vsadnik: Peterburgskaya povest) is a narrative poem written by Alexander Pushkin in 1833 about the equestrian statue of Peter the Great in Saint Petersburg and the great flood of 1824. While the poem was written in 1833, it was not published, in its entirety, until after his death as his work was under censorship due to the political nature of his other writings. Widely considered to be Pushkin’s most successful narrative poem, The Bronze Horseman has had a lasting impact on Russian literature. The Pushkin critic A. D. P. Briggs praises the poem «as the best in the Russian language, and even the best poem written anywhere in the nineteenth century».[1] It is considered one of the most influential works in Russian literature, and is one of the reasons Pushkin is often called the “founder of modern Russian literature.”

The statue became known as The Bronze Horseman due to the great influence of the poem.[2]

Plot summary[edit]

The poem is divided into three sections: a shorter introduction (90 lines) and two longer parts (164 and 222 lines). The introduction opens with a mythologized history of the establishment of the city of Saint Petersburg in 1703. In the first two stanzas, Peter the Great stands at the edge of the River Neva and conceives the idea for a city which will threaten the Swedes and open a «window to Europe». The poem describes the area as almost uninhabited: Peter can only see one boat and a handful of dark houses inhabited by Finnish peasants. Saint Petersburg was in fact constructed on territory newly gained from the Swedes in the Great Northern War, and Peter himself chose the site for the founding of a major city because it provided Russia with a corner of access to the Baltic Sea, and thus to the Atlantic and Europe.

The rest of the introduction is in the first person and reads as an ode to the city of Petersburg. The poet-narrator describes how he loves Petersburg, including the city’s «stern, muscular appearance» (l. 44), its landmarks such as the Admiralty (ll. 50–58), and its harsh winters and long summer evenings (ll. 59 – ll. 84). He encourages the city to retain its beauty and strength and stand firm against the waves of the Neva (ll. 85–91).

Part I opens with an image of the Neva growing rough in a storm: the river is «tossing and turning like a sick man in his troubled bed» (ll. 5–6). Against this backdrop, a young poor man in the city, Evgenii, is contemplating his love for a young woman, Parasha, and planning to spend the rest of his life with her (ll. 49–62). Evgenii falls asleep, and the narrative then turns back to the Neva, with a description of how the river floods and destroys much of the city (ll. 72–104). The frightened and desperate Evgenii is left sitting alone on top of two marble lions on Peter’s Square, surrounded by water and with the Bronze Horseman statue looking down on him (ll. 125–164).

In Part II, Evgenii finds a ferryman and commands him to row to where Parasha’s home used to be (ll. 26 – ll. 56). However, he discovers that her home has been destroyed (ll. 57–60), and falls into a crazed delirium and breaks into laughter (ll. 61–65). For a year, he roams the street as a madman (ll. 89–130), but the following autumn, he is reminded of the night of the storm (ll. 132–133) and the source of his troubles. In a fit of rage, he curses the statue of Peter (ll. 177–179), which brings the statue to life, and Peter begins pursuing Evgenii (ll. 180–196). The narrator does not describe Evgenii’s death directly, but the poem closes with the discovery of his corpse in a ruined hut floating on the water (ll. 219–222).

Genre[edit]

Formally, the poem is an unusual mix of genres: the sections dealing with Tsar Peter are written in a solemn, odic, 18th-century style, while the Evgenii sections are prosaic, playful and, in the latter stages, filled with pathos.[3] This mix of genres is anticipated by the title: «The Bronze Horseman» suggested a grandiose ode, but the subtitle «A Petersburg Tale» leads one to expect an unheroic protagonist[4] Metrically, the entire poem is written in using the four-foot iamb, one of Pushkin’s preferred meters, a versatile form which is able to adapt to the changing mood of the poem. The poem has a varied rhyme scheme and stanzas of varying length.[5]

The critic Michael Watchel has suggested that Pushkin intended to produce a national epic in this poem, arguing that the Peter sections have many of the typical features of epic poetry.[6] He points to Pushkin’s extensive use of Old Testament language and allusions when describing both the founding of St Petersburg and the flood and argues that they draw heavily on the Book of Genesis. Further evidence for the categorization of Pushkin’s poem as an epic can be seen in its rhyme scheme and stanza structure which allow the work to convey its meaning in a very concise yet artistic manner.[7] Another parallel to the classical epic tradition can be drawn in the final scenes of Evgenii’s burial described as “for God’s sake.” In Russian, this phrase is not one of “chafing impatience, but of the kind of appeal to Christian sentiment which a beggar might make” according to Newman.[8] Therefore, it is a lack of empathy and charity in Petersburg that ultimately causes Evgenii’s death. The requirement that civilization must have a moral order is a theme also found in the writings of Virgil.[8] However, he adds that the Evgenii plot runs counter to the epic mode, and praises Pushkin for his «remarkable ability to synthesize diverse materials, styles and genres».[9] What is particularly unusual is that Pushkin focuses on a protagonist that is humble as well as one that is ostensibly great. There are more questions than answers in this new type of epic, where “an agnostic irony can easily find a place” while “the unbiased reader would be forced to recognize as concerned with the profoundest issues which confront humanity”.[10] He concludes that if the poem is to be labeled a national epic, it is a «highly idiosyncratic» one.[9]

Historical and cultural context[edit]

Several critics have suggested that the immediate inspiration for «The Bronze Horseman» was the work of the Polish poet Adam Mickiewicz.[11][12] Before beginning work on «The Bronze Horseman», Pushkin had read Mickiewicz’s Forefathers’ Eve (1823–32), which contains a poem entitled «To My Muscovite Friends», a thinly-veiled attack on Pushkin and Vasily Zhukovsky for their failure to join the radical Decembrist revolt of 1825. Forefather’s Eve contains poems where Peter I is described as a despot who created the city because of autocratic whim, and a poem mocks the Falconet statue as looking as though he is about to jump off a precipice. Pushkin’s poem can be read in part as a retort to Mickiewicz, although most critics agree that its concerns are much broader than answering a political enemy.[13]

There are distinct similarities between Pushkin’s protagonist in The Bronze Horseman, and that of his other work “Evgeni Onegin.” Originally, Pushkin wanted to continue “Evgeni Onegin” in this narrative, and instead chose to make a new Evgenii, with a different family name but that was still a “caricature of Pushkin’s own character”.[14] Both were descendants of the old regime of Boyars that now found itself socially insignificant in a society where family heritage wasn’t esteemed.

The statue[edit]

The Bronze Horseman of the title was sculpted by Étienne Maurice Falconet and completed in 1782. Catherine the Great, a German princess that married into the Romanov family, commissioned the construction of the statue to legitimize

her rule and claim to the throne to the Russian people. Catherine came to power through an illegal palace coup. She had the statue inscribed with the phrase, Петру перьвому Екатерина вторая, лѣта 1782, in both Latin and Russian, meaning «To Peter the first, from Catherine the second,» to show reverence to the ruler and indicate where she saw her place among Russia’s rulers.

The statue took 12 years to create. It depicts Peter the Great astride his horse, his outstretched arm reaching toward the Neva River in the western part of the country. The statue is lauded for its ambiguity; it is said Pushkin felt the ambiguous message of the statue and was inspired to pen the poem. In a travelogue about Petersburg in 1821, the French statesman Joseph de Maistre commented that he did not know «whether Peter’s bronze hand protects or threatens».[3]

The city of St. Petersburg[edit]

St. Petersburg was built by Peter the Great at the beginning of the 18th century, on the swampy shores and islands of the Neva. The difficulties of construction were numerous, but Peter was unperturbed by the expenditure of human life required to fulfil his vision of a city on the coast. Of the artisans whom he compelled to come north to lay the foundations of the city, thousands died of hardship and disease; and the city, in its unnatural location, was at the mercy of terrible floods caused by the breaking-up of the ice of the Lake Ladoga just east of it or – as on the occasion described in the poem – by the west wind blowing back the Neva. There had been one such devastating flood in 1777 and again in 1824, during Pushkin’s time and the flood modeled in the poem, and they continued until the Saint Petersburg Dam was built.

Themes[edit]

Statue vs. Evgenii[edit]

The conflict between Tsar and citizen, or empire and individual, is a key theme of «The Bronze Horseman».[15] Critics differ as to whether Pushkin ultimately sides with Evgenii — the little man — or Peter and historical necessity. The radical 19th-century critic Vissarion Belinsky considered the poem a vindication of Peter’s policies, while the writer Dmitri Merezhkovsky thought it a poem of individual protest.[16]

Another interpretation of the poem suggests that the statue does not actually come to life, but that Evgenii loses his sanity. Pushkin makes Evgenii go mad to create “a terrifying dimension to even the most humdrum personality and at the same time show the abyss hidden in the most apparently common-place human soul”.[17] In this regard, Evgenii is seen to become a disinherited man of the time in much the same vein as a traditional epic hero.[18]

Perhaps Evgenii is not Peter’s enemy at all. According to Newman, “[Evgenii] is too small for that.”[19] Instead, the heroic conflict of the poem is between Peter the Great and the elements while Evgenii is merely its “impotent victim.»[20] As Evgenii becomes more and more distressed at the disappearance of his fiancée, his increasing anxiety is juxtaposed with the indifference of the ferryman who rows him across the river. Newman thus calls into question whether or not Evgenii is justified in these feelings and how these feelings reflect his non-threatening position in relation to the statue.[7]

Man’s position in relation to nature[edit]

In the very act of conceiving and creating his city in the northern swamps, Peter has imposed order on the primeval natural scene depicted at the beginning of the poem. The city itself, «graceful yet austere» in its classical design, is, as much as the Falconet statue, Peter’s living monument, carrying on his struggle against the «wild, tumultuous» Finnish waves. Its granite banks may hold the unruly elements in check for most of the time, but even they are helpless against such a furious rebellion as the flood of 1824. The waves’ victory is, admittedly, short-lived: the flood soon recedes and the city returns to normal. Even so, it is clear that they can never be decisively defeated; they live to fight another day.

A psychoanalytical reading by Daniel Rancour-Laferriere suggests that there is an underlying concern with couvade syndrome or male birthing in the poem. He argues that the passages of the creation of Petersburg resemble the Greek myth of Zeus giving birth to Athena, and suggests that the flood corresponds to the frequent use of water as a metaphor for birth in many cultures. He suggests that the imagery describing Peter and the Neva is gendered: Peter is male and the Neva female.[21]

Immortality[edit]

Higher authority is represented most clearly by Peter. What is more, he represents it in a way which sets him apart from the mass of humanity and even (so Pushkin hints, as we shall see) from such run-of-the-mill autocrats as Alexander I. Only in the first twenty lines of the poem does Peter appear as a living person. The action then shifts forward abruptly by a hundred years, and the rest of the poem is set in a time when Peter is obviously long since dead. Yet despite this we have a sense throughout of Peter’s living presence, as if he had managed to avoid death in a quite unmortal way. The section evoking contemporary St Petersburg– Peter’s youthful creation, in which his spirit lives on–insinuates the first slight suggestion of this. Then comes a more explicit hint, as Pushkin voices the hope that the Finnish waves will not ‘disturb great Peter’s ageless sleep’. Peter, we must conclude, is not dead after all: he will awake from his sleep if danger should at any time threaten his capital city, the heart of the nation. Peter appears not as an ordinary human being but as an elemental force: he is an agent in the historical process, and even beyond this he participates in a wider cosmic struggle between order and disorder.

Evgenii is accorded equal status with Peter in purely human terms, and his rebellion against state power is shown to be as admirable and significant in its way as that of the Decembrists. Yet turning now to the question of Evgenii’s role in the wider scheme of things, we have to admit that he seems an insignificant third factor in the equation when viewed against the backdrop of the titanic struggle taking place between Peter and the elements. Evgenii is utterly and completely helpless against both. The flood sweeps away all his dreams of happiness, and it is in the river that he meets his death. Peter’s statue, which at their first «encounter» during the flood had its back turned to Evgenii as if ignoring him, late hounds him mercilessly when he dares to protest at Peter’s role in his suffering. The vast, impersonal forces of order and chaos, locked in an unending struggle – these, Pushkin seems to be saying, are the reality: these are the millstones of destiny or of the historical process to which Evgenii and his kind are but so much grist.

Symbolism[edit]

The river[edit]

Peter the Great chose the river and all of its elemental forces as an entity worth combating.[19] Peter «harnesses it, dresses it up, and transforms it into the centerpiece of his imperium.”[22] However, the river cannot be tamed for long. It brings floods to Peter’s orderly city as “It seethes up from below, manifesting itself in uncontrolled passion, illness, and violence. It rebels against order and tradition. It wanders from its natural course.”[23] “Before Peter, the river lived in an uneventful but primeval existence” and though Peter tries to impose order, the river symbolizes what is natural and tries to return to its original state. “The river resembles Evgenii not as an initiator of violence but as a reactant. Peter has imposed his will on the people (Evgenii) and nature (the Neva) as a means of realizing his imperialistic ambitions” [22] and both Evgenii and the river try to break away from the social order and world that Peter has constructed.

The Bronze Horseman[edit]

The Bronze Horseman symbolizes «Tsar Peter, the city of St Petersburg, and the uncanny reach of autocracy over the lives of ordinary people.»[24] When Evgenii threatens the statue, he is threatening “everything distilled in the idea of Petersburg.”[23] At first, Evgenii was just a lowly clerk that the Bronze Horseman could not deign to recognize because Evgenii was so far beneath him. However, when Evgenii challenges him, «Peter engages the world of Evgenii» as a response to Evgenii’s arrogance.[25] The «statue stirs in response to his challenge» and gallops after him to crush his rebellion.[24] Before, Evgenii was just a little man that the Bronze Horseman would not bother to respond to. Upon Evgenii’s challenge, however, he becomes an equal and a rival that the Bronze Horseman must crush in order to protect the accomplishments he stands for.

Soviet analysis[edit]

Alexander Pushkin on Soviet poster

Pushkin’s poem became particularly significant during the Soviet era. Pushkin depicted Peter as a strong leader, so allowing Soviet citizens to praise their own Peter, Joseph Stalin.[26] Stalin himself was said to be “most willingly compared” to Peter the Great.[27] A poll in Literaturnyi sovremennik in March 1936 reported praise for Pushkin’s portrayal of Peter, with comments in favour of how The Bronze Horseman depicted the resolution of the conflict between the personal and the public in favour of the public. This was in keeping with the Stalinist emphasis of how the achievements of Soviet society as a whole were to be extolled over the sufferings of the individual.[26] Soviet thinkers also read deeper meanings into Pushkin’s works. Andrei Platonov wrote two essays to commemorate the centenary of Pushkin’s death, both published in Literaturnyi kritik. In Pushkin, Our Comrade, Platonov expanded upon his view of Pushkin as a prophet of the later rise of socialism.[28] Pushkin not only ‘divined the secret of the people’, wrote Platonov, he depicted it in The Bronze Horseman, where the collision between Peter the Great’s ruthless quest to build an empire, as expressed in the construction of Saint Petersburg, and Evgenii’s quest for personal happiness will eventually come together and be reconciled by the advent of socialism.[28] Josef Brodsky’s A Guide to a Renamed City «shows both Lenin and the Horseman to be equally heartless arbiters of other’s fates,» connecting the work to another great Soviet leader.[29]

Soviet literary critics could however use the poem to subvert those same ideals. In 1937 the Red Archive published a biographical account of Pushkin, written by E. N. Cherniavsky. In it Cherniavsky explained how The Bronze Horseman could be seen as Pushkin’s attack on the repressive nature of the autocracy under Tsar Nicholas I.[26] Having opposed the government and suffered his ruin, Evgenii challenges the symbol of Tsarist authority but is destroyed by its terrible, merciless power.[26] Cherniavsky was perhaps also using the analysis to attack the Soviet system under Stalin. By 1937 the Soviet intelligentsia was faced with many of the same issues that Pushkin’s society had struggled with under Nicholas I.[30] Cherniavsky set out how Evgenii was a symbol for the downtrodden masses throughout Russia. By challenging the statue, Evgenii was challenging the right of the autocracy to rule over the people. Whilst in keeping with Soviet historiography of the late Tsarist period, Cherniavsky subtly hinted at opposition to the supreme power presently ruling Russia.[30] He assessed the resolution of the conflict between the personal and the public with praise for the triumph of socialism, but couched it in terms that left his work open to interpretation, that while openly praising Soviet advances, he was using Pushkin’s poem to criticise the methods by which this was achieved.[30]

Legacy and adaptations[edit]

The work has had enormous influence in Russian culture. The setting of Evgenii’s defiance, Senate Square, was coincidentally also the scene of the Decembrist revolt of 1825.[31] Within the literary realm, Dostoevsky’s The Double: A Petersburg Poem [Двойник] (1846) directly engages with «The Bronze Horseman», treating Evgenii’s madness as parody.[32] The theme of madness parallels many of Gogol’s works and became characteristic of 19th- and 20th-century Russian literature.[17] Andrei Bely’s novel Petersburg [Петербург] (1913; 1922) uses the Bronze Horseman as a metaphor for the centre of power in the city of Petersburg, which is itself a living entity and the main character of Bely’s novel.[33] The bronze horseman, representing Peter the Great, chases the novel’s protagonist, Nikolai Ableukhov. He is thus forced to flee the statue just like Evgenii. In this context, Bely implies that Peter the Great is responsible for Russia’s national identity that is torn between Western and Eastern influences.[29]

Other literary references to the poem include Anna Akmatova’s «Poem Without a Hero», which mentions the Bronze Horseman «first as the thudding of unseen hooves». Later on, the epilogue describes her escape from the pursuing Horseman.[24] In Valerii Briusov’s work “To the Bronze Horseman” published in 1906, the author suggests that the monument is a «representation of eternity, as indifferent to battles and slaughter as it was Evgenii’s curses».[34]

Nikolai Myaskovsky’s 10th Symphony (1926–7) was inspired by the poem.

In 1949 composer Reinhold Glière and choreographer Rostislav Zakharov adapted the poem into a ballet premiered at the Kirov Opera and Ballet Theatre in Leningrad. This production was restored, with some changes, by Yuri Smekalov ballet (2016) at the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg. The ballet has re-established its place in the Mariinsky repertoire.

References[edit]

- ^ Briggs, A. D. P. «Mednyy vsadnik [The Bronze Horseman]». The Literary Encyclopedia. 26 April 2005.accessed 30 November 2008.

- ^ For general comments on the poem’s success and influence, see Binyon, T. J. (2002), Pushkin: A Biography. London: Harper Collins, p. 437; Rosenshield, Gary. (2003), Pushkin and the Genres of Madness. Madison, WI: University of Wisconsin Press, p. 91; Cornwell, Neil (ed.) (1998), Reference Guide to Russian Literature. London: Taylor and Francis, p. 677.

- ^ a b See V. Ia. Briusov’s 1929 essay on «The Bronze Horseman», available here (in Russian).

- ^ Rosenshield, p. 91.

- ^ Little, p. xiv.

- ^ Wachtel, Michael. (2006) «Pushkin’s long poems and the epic impulse». In Andrew Kahn (ed.), The Cambridge Companion to Puskhin, Cambridge: CUP, pp. 83–84.

- ^ a b Newman, John Kevin. «Pushkin’s Bronze Horseman and the Epic Tradition.» Comparative Literature Studies 9.2 (1972): p. 187.JSTOR. Penn State University Press.

- ^ a b Newman, p. 190

- ^ a b Wachtel, p. 86.

- ^ Newman, p. 176