На материале главы «Постигаем секреты сравнения» мы попытаемся показать, что произведения фольклора и литературы живут во времени.

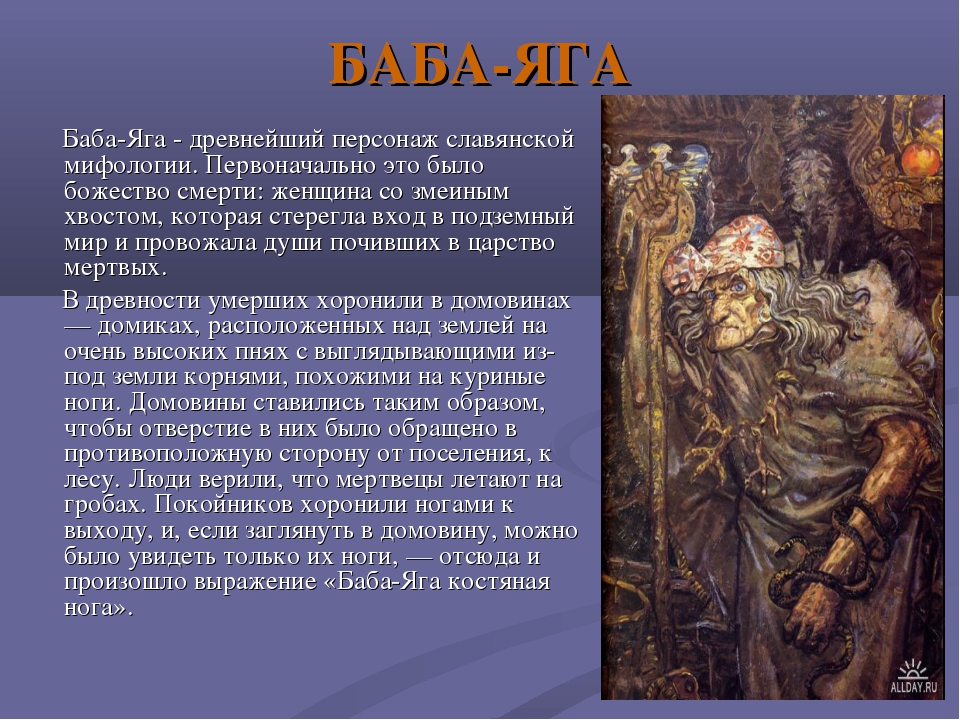

Древнейший период истории человечества (охотничий период древности) связан с тем, что человек всесторонне зависел от Природы: от солнца и запасов воды в небесах, от диких животных, которые служили ему пищей. Эта полная зависимость вызвала к жизни обожествление природы: священными считались небесные светила, реки и озёра, леса и деревья, растения и животные. Для того чтобы выжить в этом природном мире, человеку необходимо было научиться договариваться с теми, кого он считал священными. Была выработана система ритуалов – обрядовой практики, осуществляя которую человек старался заручиться поддержкой всех тех сил и явлений, от которых он зависел. Главным в этот период древности считалась физическая сила человека и его связь с «другим», «чужим» миром (в сказках это волшебный мир), в состав которого входили духи всех явлений природы. Человек, умевший общаться с чужим миром, – непобедимый человек: ведь ему оказывают покровительство те, против которых бесполезно сражаться, ибо они несравнимо сильнее.

Следующий период древности (земледельческий) связан с тем, что человек начинает питаться не только за счёт охоты, но и за счёт того, что он научился обрабатывать землю – сажать и сеять, научился приручать животных. Зависимость от погодных условий (стихий) у него по-прежнему велика, но он уже многое умеет. В этот период ценится уже не просто физическая сила человека, но его наблюдательность и хитрость. Если зверя нельзя победить физически, его можно обхитрить. В этот период у человека появляется много всяких инструментов, орудий труда.

Чем дальше развивается человек, тем больше возрастает его самостоятельность, его независимость от мира природы, его самоуважение, тем больше начинают цениться его нравственные качества: способность помочь другу в трудную минуту, доброта, бескорыстие, порядочность, великодушие.

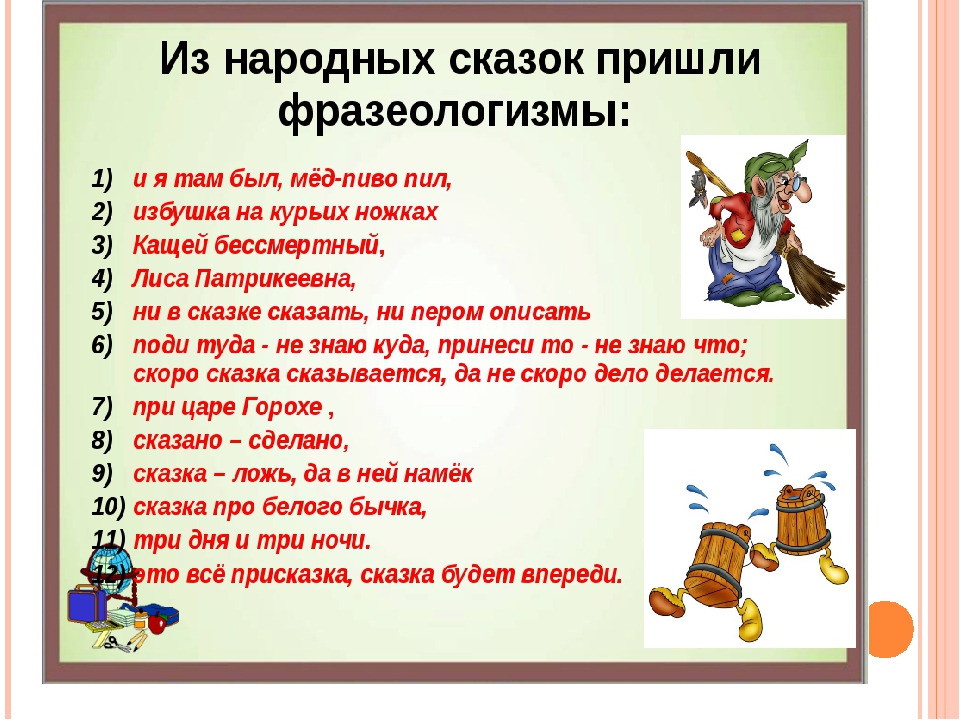

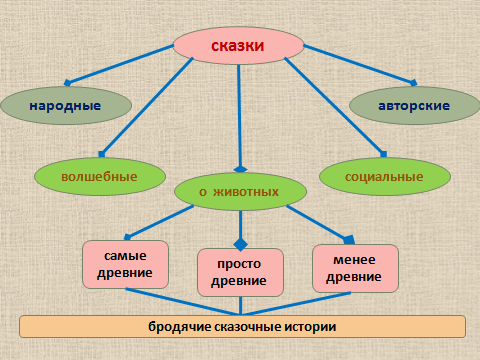

Древнейшие фольклорные крупные жанры (сказка о животных и волшебная сказка) и на уровне композиционных структур, и на уровне сюжетов по-своему отражают разные периоды древности. Кумуляция, то есть цепочка, – это наиболее древнее сказочное построение. Этих древнейших композиционных структур всего две: кумулятивная цепочка и замыкание событий на круг в докучной сказке.

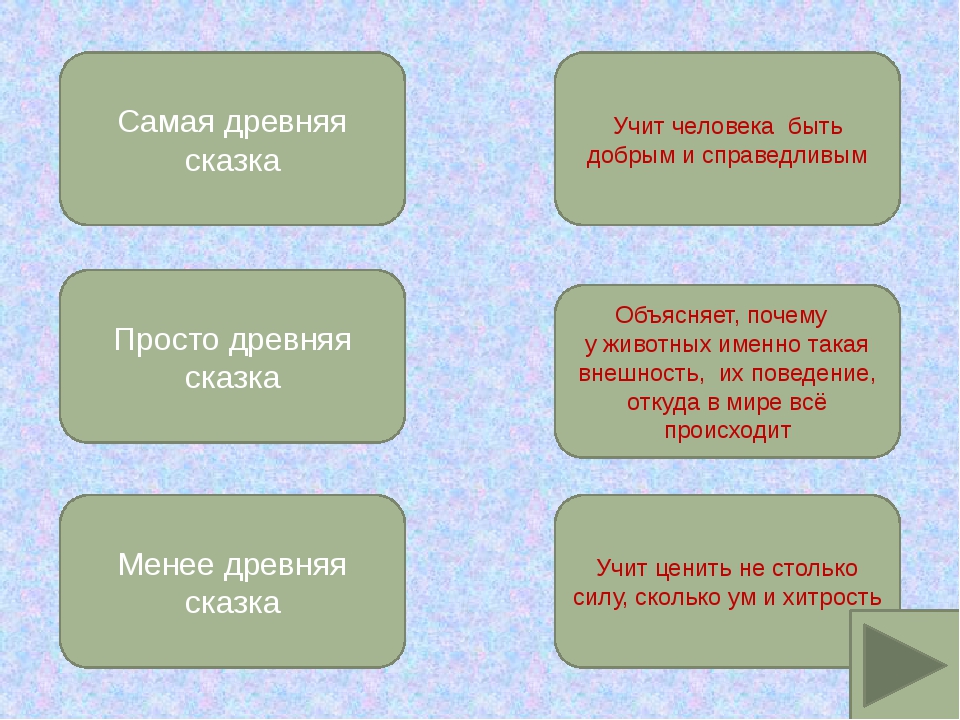

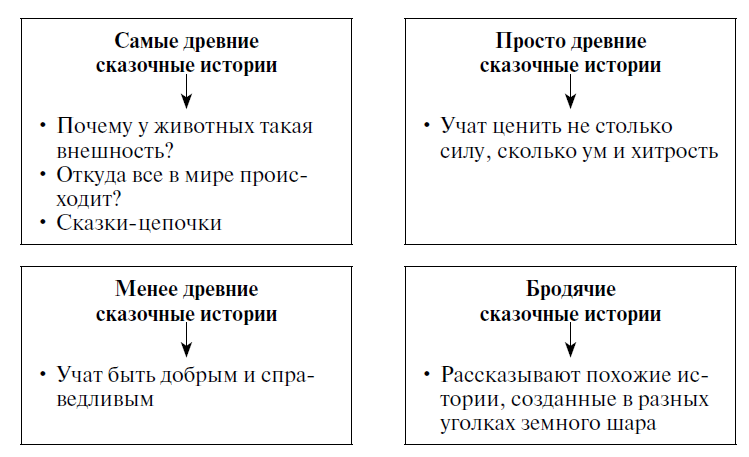

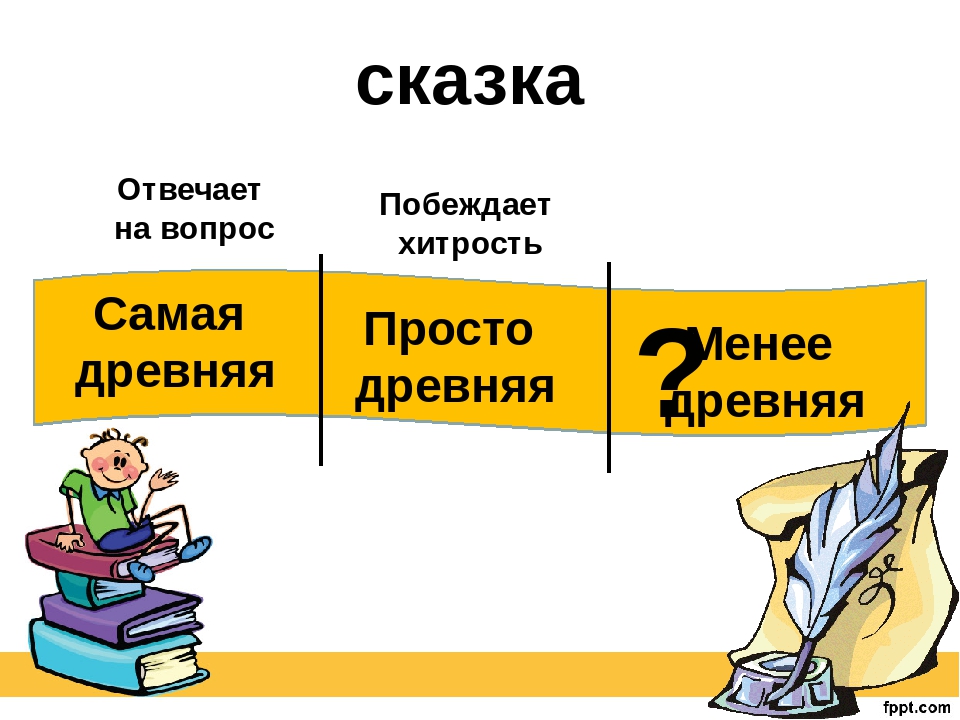

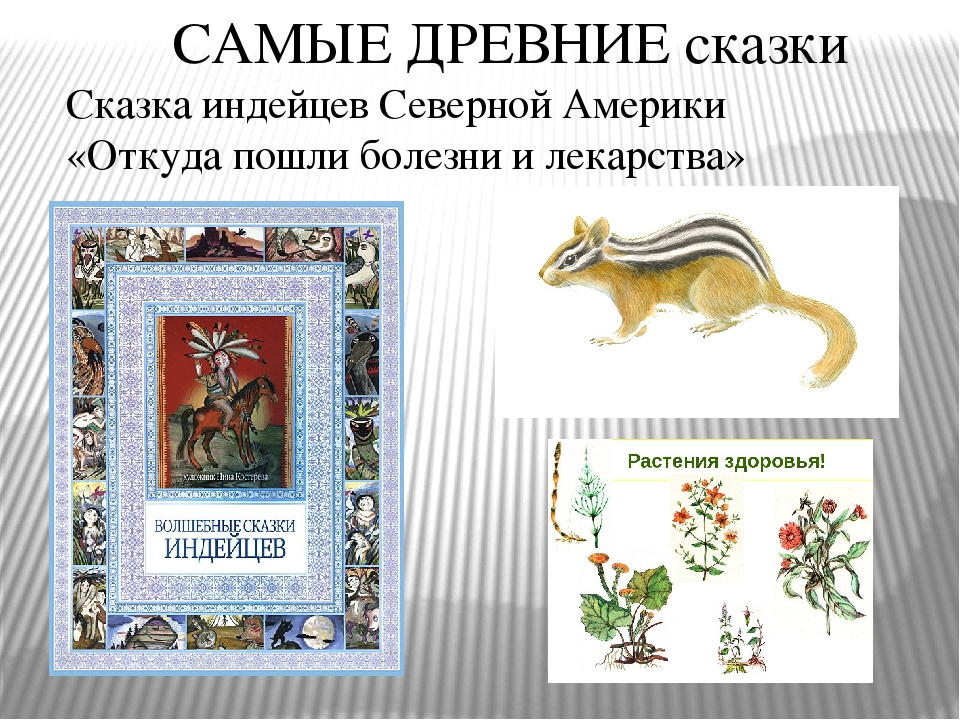

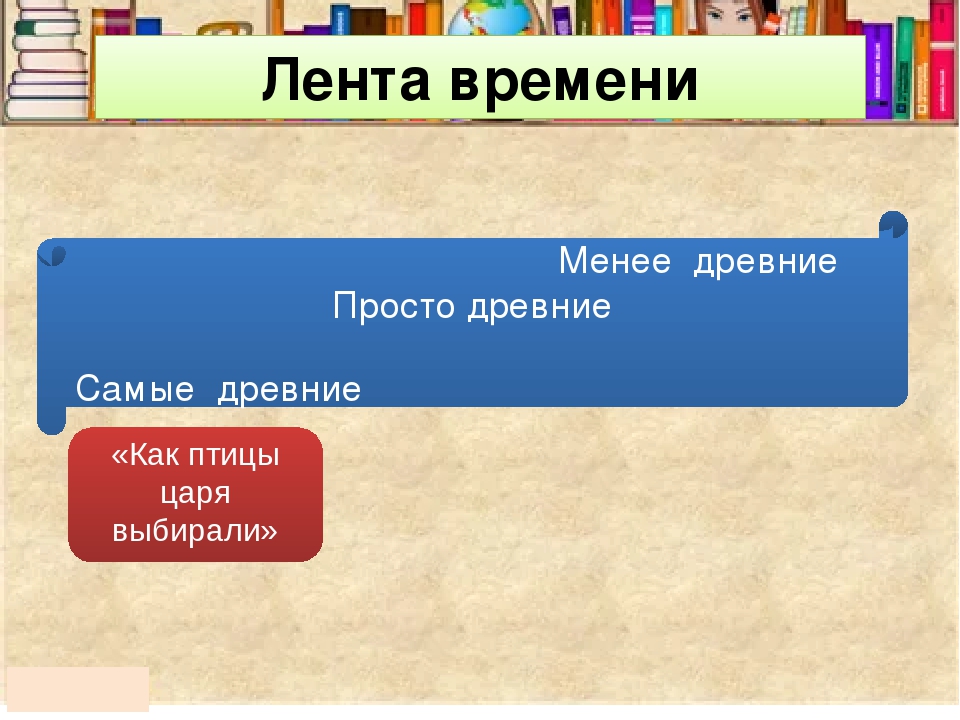

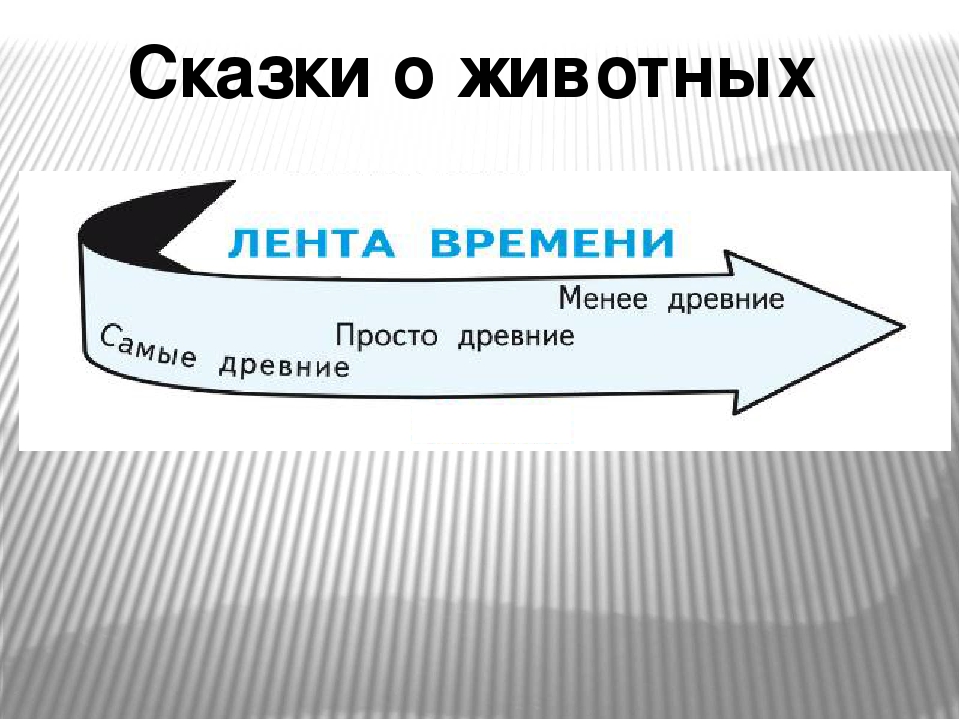

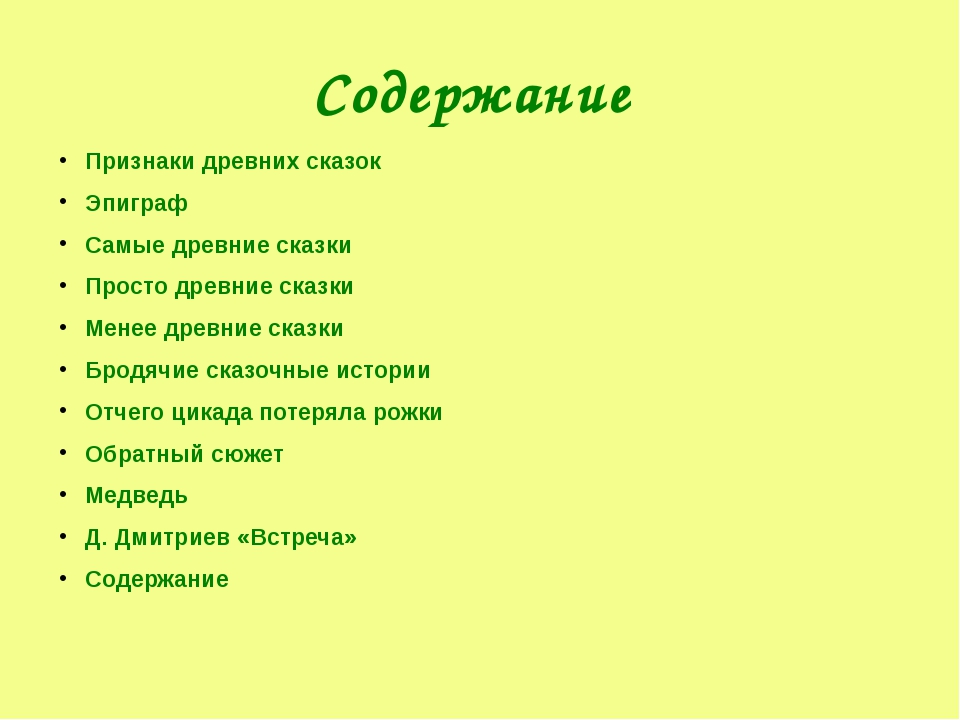

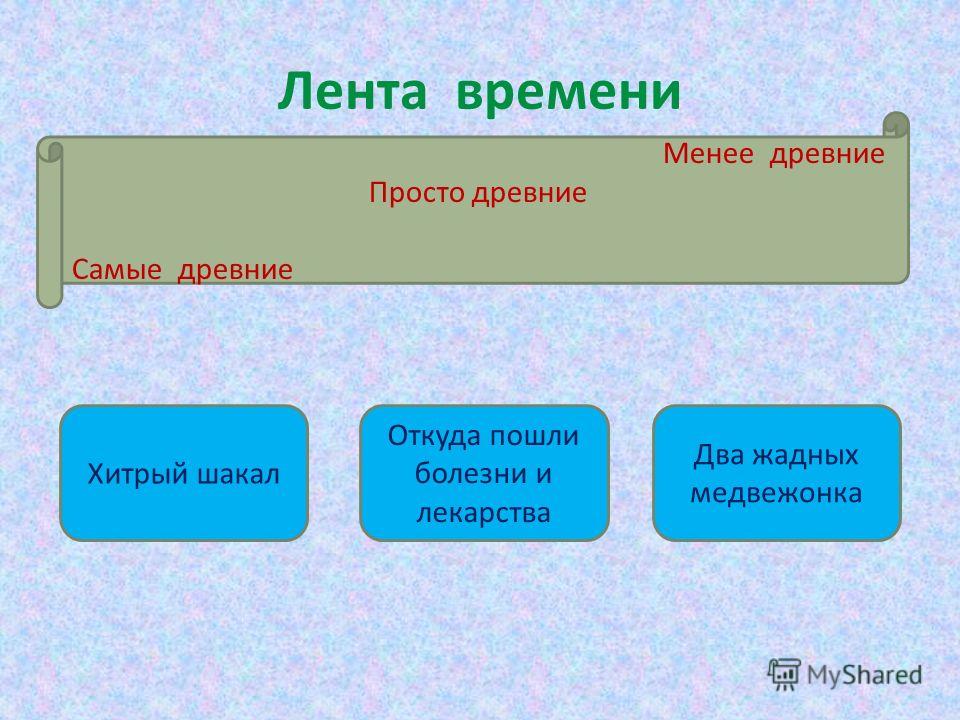

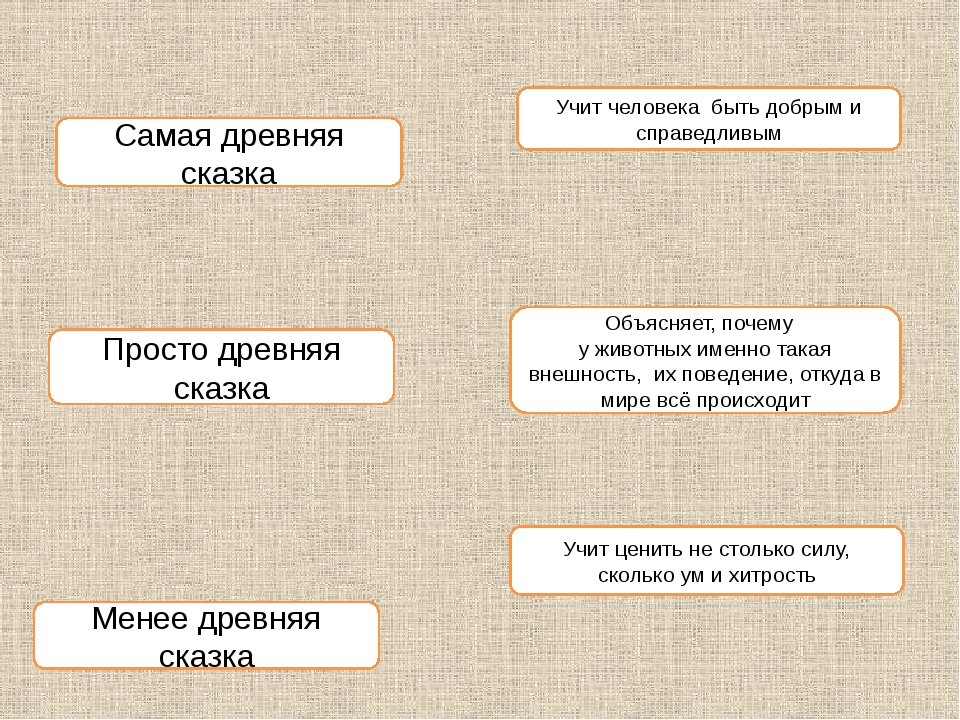

Что касается сюжетов (мы их будем называть «сказочными историями»), то мы выделили три периода древности, назвав их «самые древние сказки», «просто древние сказки» и «менее древние сказки». К самым древним мы отнесли сказочные сюжеты, объясняющие происхождение, природу и причины всего на земле: природу явлений, особенности внешнего вида животных, причины их поведения и взаимоотношений между собой. По этому признаку дети без всякого труда отличают самые древние сказочные сюжеты (речь идёт о сказках о животных).

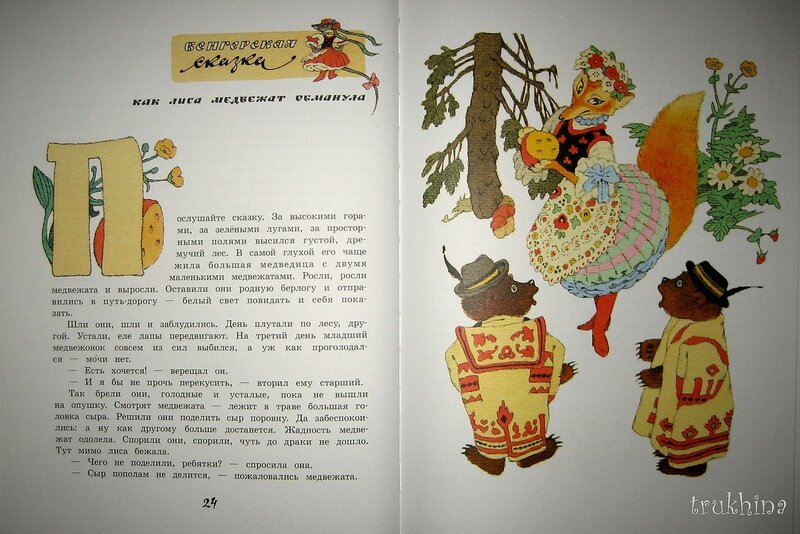

К просто древним сказкам мы относим все сюжеты, где герой – хитрец, он побеждает своих врагов с помощью хитрости, причём хитрость не осуждается как черта характера, а воспринимается как преимущество героя. Так начинает складываться «литературная» лента времени. Завершается она в данном случае менее древними сказками: это сказки, где появляется благородный и бескорыстный герой – герой, помогающий другим в беде, не извлекая из этого никакой выгоды. Это сказки о животных, содержащие откровенно воспитательный пафос. Именно из них чуть позже разовьётся жанр басни. Что касается прямого различения сказочных сюжетов по времени, то самый тонкий и сложный момент появляется тогда, когда в одной и той же сказке нужно обнаружить черты, присущие разным временным периодам. Собственно, обнаружение этих черт – не проблема. Проблемой является понимание причин этого: мы должны понять, почему это возможно. Родившись в очень глубокой древности, сказка устно передаётся из поколения в поколение, то есть путешествует во времени. Проходят столетия. Жизнь людей меняется. Люди становятся сильнее и независимее от природы. У них появляются новые ценности (не просто сила, но хитрость; не просто хитрость, но мудрость; не просто мудрость, но благородство и великодушие и т. д.). И вот эти новые ценности начинают проникать в те сказки, которые путешествуют во времени. Древняя сказка начинает обрастать, обогащаться новыми чертами, сохраняя между тем и старые черты. Так, в одной и той же сказке можно обнаружить и черты самой древней сказки (например, в ней может объясняться внешний вид животного), и черты просто древней сказки (в ней может прославляться хитрый герой, который всех обманывает), и черты менее древней сказки (этот же герой или другой герой рядом с ним может обладать благородным и великодушным сердцем, бескорыстным стремлением помогать всем, кто попал в беду).

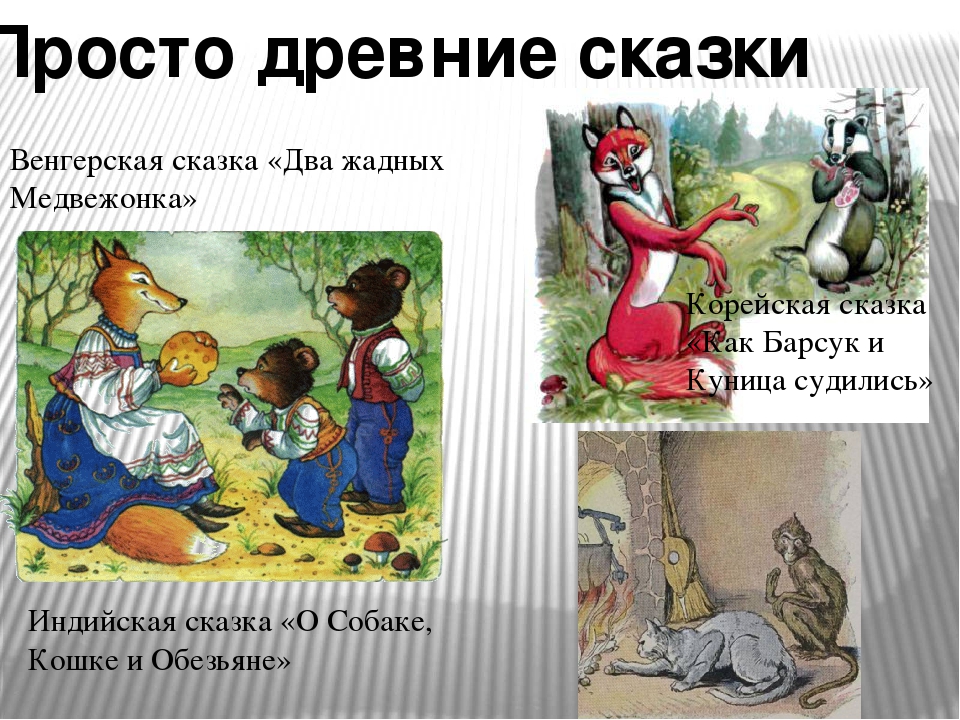

Кроме формирования исторического сознания на материале сюжетов сказок о животных мы должны дать представление о бродячих сюжетах: наличие одного и того же сюжета, известного у разных народов, не может быть объяснено сходством жизни и мышления этих народов, но может быть объяснено географическим путешествием сказочного сюжета. Помимо этого, в этой же главе удобнее всего сформировать представление о жанровом или тематическом сборнике (только сказки о животных; только самые древние сказки; только просто древние сказки; только сказки народов России и т. д.).

Ответы к заданиям. Литературное чтение. Учебник. Часть 1. Чуракова Н.А.

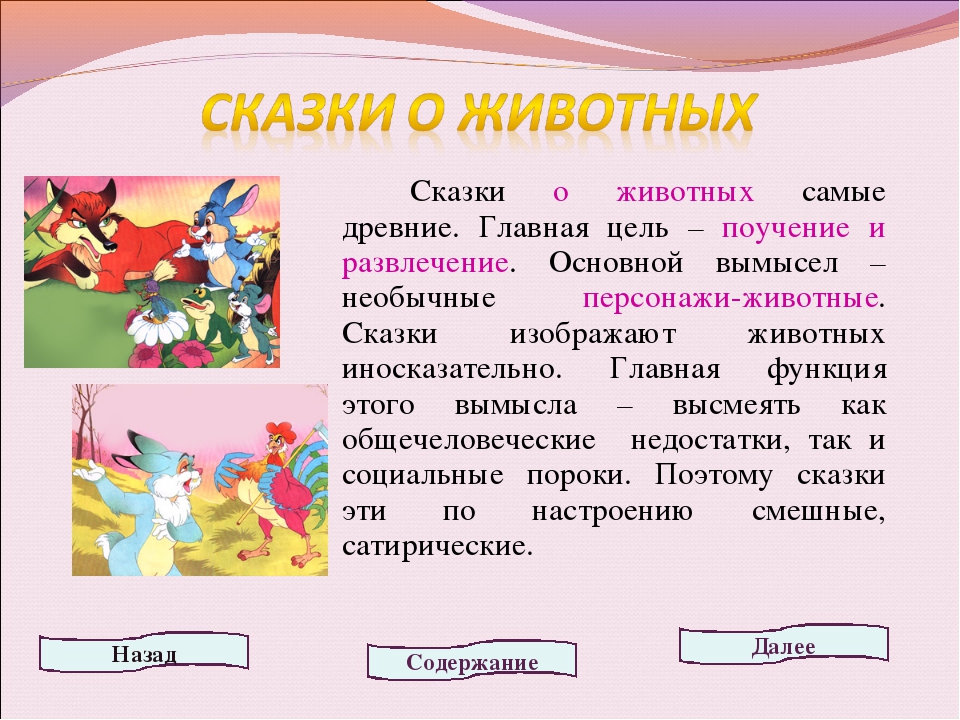

Сказка – особый жанр устного народного творчества, интересный не только детям, но и взрослым. Ранее они создавались именно для людей постарше, чтобы развлечь или поучить их. Однако и малыши любили послушать рассказы о приключениях необычных персонажей. Известно, что жанр этот зародился довольно давно. Предлагаем познакомиться с самыми древними сказками.

Особенности

Сам жанр в былые времена именовался «байка», «басня». К их содержанию серьезно не относились, люди не верили в реальность происходящего в таких текстах, поэтому основной задачей сказки было развлекать слушателя. Но при этом содержание самых древних сказок было гораздо более сложным, чем может показаться на первый взгляд. В текстах можно найти реалии быта ранних эпох, а не только фантастический элемент.

Произведения со всего света

В самых древних сказках народов мира присутствует немало общих сюжетов, героев и злодеев. Причин этому несколько:

- Народности прошлого нередко жили в сходных условиях, поэтому развитие их проходило очень похожими путями.

- Нередко разные народности имели общего предка.

- Племена могли взаимодействовать друг с другом – торговать или воевать. Именно так передавались сюжеты и персонажи.

К числу древнейших сказок народов мира следует отнести тексты про животных. При этом главными действующими персонажами становились те представители фауны, которые обитали на территории той или иной страны:

- На Руси это чаще всего волк и лиса, медведь и заяц.

- В сказках коренных американских индейцев ведущими героями были койоты, быки, бизоны, бекасы.

- В текстах Древней Индии нередко действуют слоны, змеи, тигры, обезьяны, верблюды.

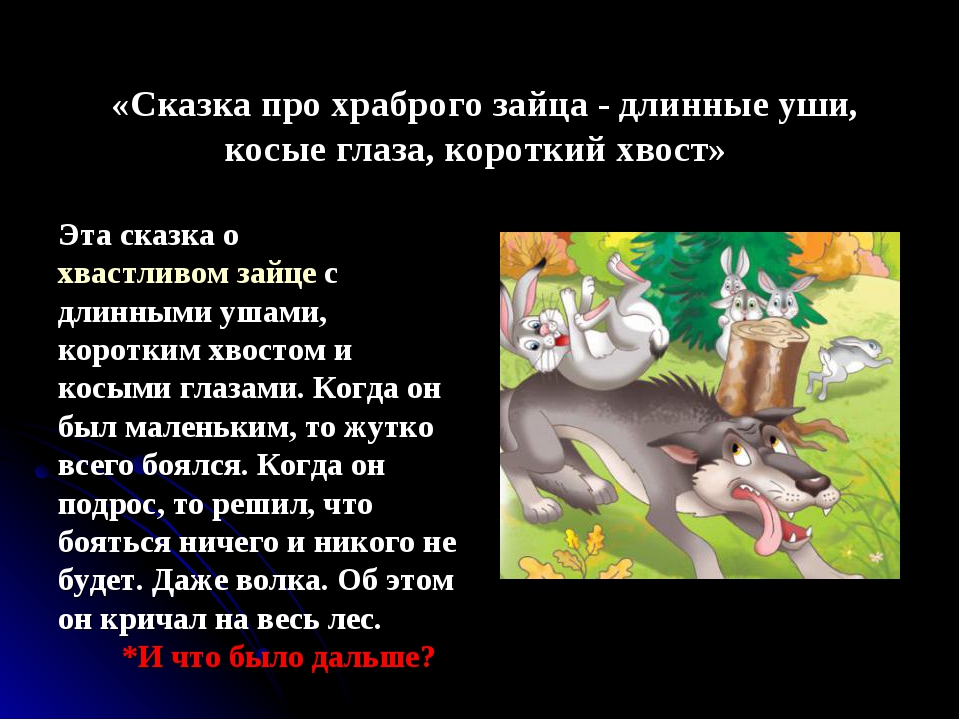

Самые древние сказки высмеивали многочисленные людские пороки: глупость и алчность, трусость и бахвальство.

Специфика текстов

Отличительная черта каждого текста – животные наделялись человеческими чертами. То есть они действовали, как люди, разговаривали. Безымянные авторы сохранили некоторые особенности, присущие природному миру:

- Лиса в русских сказках символизирует хитрость, медведь – грубую силу, заяц – персонаж сложный. Иногда он откровенно труслив, но в отдельных случаях проявлял небывалую смекалку и мог даже обмануть лисицу.

- Сохранялись и отношения в природе «хищник – добыча». Так, в самых древних сказках желанной добычей для лисы или волка является заяц, курица и петух, что в целом соответствовало отношениям этих зверей в естественных условиях.

Некоторые исследователи полагают, что родиной самых древних сказок о животных была Индия, откуда они постепенно распространились по Азии и Европе. Другие, однако, придерживаются позиции, что жанр появился в Европе, в частности, Греции, откуда сказки распространились в Иран, Малую Азию и Индию.

Примеры древних текстов

Самые древние сказки о животных отличаются несколькими особенностями. Считается, что первые из них возникли в те времена, когда люди занимались охотой или скотоводством. Поскольку домашние животные являются их героями довольно редко, принято считать, что первые тексты возникли еще до одомашнивания. Совокупность подобных сказок носит наименование «животный эпос». Приведем примеры:

- «Теремок»;

- «Курочка Ряба»;

- «Колобок»;

- «Лиса и заяц»;

- «Звери в яме»;

- «Волк и коза»;

- «Лисичка сестричка и серый волк»;

- «Лиса, заяц и петух».

Почему же главными героями самых древних славянских сказок становились именно звери? В те далекие времена человек полностью зависел от природы, пищу себе он добывал, прежде всего, на охоте. При этом дикие животные нередко представляли собой реальную опасность для охотников с примитивным оружием. Именно поэтому звери представлялись ими более могущественными существами, чем они сами. Вот почему персонажами сказок становились именно лесные жители.

Основные герои

Рассмотрим, кто были главными действующими лицами самых древних сказок. Прежде всего, это лиса. Создатели животного эпоса именовали ее различными эпитетами:

- кумушка;

- Патрикеевна;

- красавица;

- рыжая.

В любом народном тексте эта героиня отличается набором постоянных признаков. Прежде всего, это хитрость. Лисица ловко одурачивала и волка, и медведя, и людей. Далее – она обманщица, бесчестная воровка, расчетливая и льстивая, изворотливая и находчивая. В отдельных текстах лиса предстает отрицательным персонажем, в других – даже вызывает симпатию. Интересно, что в таком же виде лису изображали произведения народов Германии и Франции.

Следующий герой, часто встречающийся в самых древних сказках, – волк. Он грубоват и глуповат, поэтому постоянно оказывается одураченным лисицей. Обмануть его совсем несложно, этот персонаж не отличается умом, поэтому он постоянно попадает в неприятные ситуации, становясь жертвой то хитрости лисицы, то козла, то человека.

Медведь не обладает комплексом постоянных черт, его главные особенности – неуклюжесть и недогадливость. Нередко мишка изображался косолапым, доверчивым тугодумом. Из природных особенностей народное сознание приписало герою могучую силу, которая нередко используется им неумело. Так, именно медведь стал причиной гибели Теремка, где благополучно расселились другие животные.

Наконец, заяц – образец трусости, боязни, но в отдельных произведениях проявлял себя с лучшей стороны как мудрый и рассудительный персонаж.

Самые древние сказки – это тексты, в которых ключевыми персонажами были дикие (позднее – и домашние) животные. Они наделялись человеческими чертами, могли говорить и действовали как люди.

Цели:

- систематизировать знания обучающихся о различных видах сказочных сюжетов

(самые древние, просто древние, менее древние сказки, а также бродячие

сказочные истории); - продолжить работу над формированием умений и навыков осознанного и

выразительного чтения; - развивать устную речь детей.

Материалы к уроку: учебник “Литературное чтение” (1 ч.), тетрадь для

самостоятельной работы по литературному чтению; карточки с отрывками из сказок;

презентация, выполненная в Microsoft Office Power Point.

Приложение 1.

Слайд 1.

1. Организационный момент.

Уж прозвенел звонок.

Поговорить о сказке

Все в класс приглашены.

– Ребята, что напомнили вам строки, которыми я начала сегодняшний урок? (Японские

стихи хокку.)

Япония находится очень далеко от нас, но и сказки, которые мы читали и будем

читать, также собраны со всего земного шара. Итак, я предлагаю вам сегодня:

Слайд 2.

- вспомнить (все самое главное)

- применить (свои знания)

- проявить (себя с самой лучшей стороны)

2. Классификация сказок.

- Составление кластера (работа в группах).

– Вспомните и обсудите, на какие группы делятся сказки по способу их создания

и по содержанию. Результаты оформите в виде кластера.

– Давайте проверим (выслушиваются ответы, сверяются с таблицей на экране)

Слайд 3.

- Признаки древних сказок.

Самые древние (задание для первой группы обучающихся) сказки

объясняли все самое важное: почему у животных именно такая внешность, почему они

именно так себя ведут, как и откуда все в мире происходит; кроме того, по

построению – это сказка-цепочка.

Просто древние (задание для второй пары обучающихся) сказки учат

ценить не столько силу, сколько ум и хитрость.

Менее древние (задание для третьей пары обучающихся) сказки учат

человека быть добрым и справедливым.

Проверка –

Слайд 4.

- Бродячие сказки (фронтально).

Бродячие сказки рассказывают похожие в разных уголках земного шара истории.

Примеры бродячих сказочных историй: “Два жадных медвежонка”, “Как

барсук и куница судились”, “О собаке, кошке и обезьяне” – о жадности; “Черепаха,

кролик и удав-маха”, “Хитрый шакал”, “По заслугам и расчет” – добро побеждает

зло.

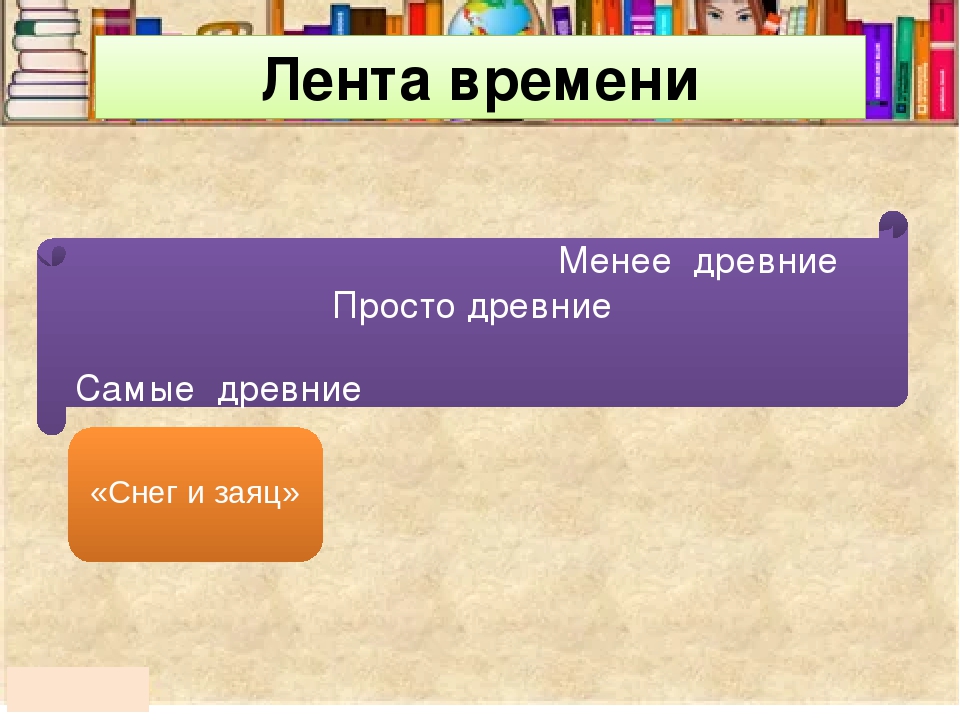

- Расположить сказку на ленте времени. Слайды 5, 6..

3. Физкультминутка.

(Упражнение на релаксацию и внимание.)

– Если я буду называть глаголы, действия которых можно делать на уроке

– вы приседайте, если нельзя – распрямитесь и сделайте хлопок

над головой.

Читать, писать, прыгать, рисовать, хохотать, думать, драться, ругаться,

узнавать, запоминать, кричать, отвечать, шуметь, заучивать, убеждать, помогать,

выяснять, бегать.

4. Конкурс на лучшего чтеца сказок.

Ученики по очереди читают отрывки из сказок (из учебника и тетради),

класс оценивает, поднимая карточку с цифрой – “5”, “4”, “3”.

– Не забывайте, ребята, о том, что когда вы читаете шепотом или “про себя” –

вы читаете для себя. А когда вслух – для окружающих, это значит, им должно быть

интересно вас слушать. Помните также и о том, что оценивать друг друга нужно

объективно, то есть справедливо.

5. Физкультминутка для глаз.

Слайды 7, 8.

6. Повторение сказок.

- В каждой строке назови лишнего сказочного героя.

Слайд 9.

- Определи возраст сказки по ее названию.

Слайд 10.

(При необходимости в случае затруднения можно воспользовать гиперссылкой

и вернуться к Слайду 4.)

- Вспомни название сказки по ее отрывку.

Слайд 11.

“…А солнце уже высоко ходит, жарко припекает, снег тает, ручьями бежит с

гор. Затосковал заяц, еще громче заплакал. Услышал зайца хозяин леса…” –

“Снег и заяц”

“…Видит, сидит недалеко какое-то чучело: ростом больше вороны, на шести

высоких тонких ногах, крылья прозрачные, нос длинный, как вязальная спица…”

– “Ласточка и комар”

“…Сел медведь на лед, опустил в полынью свой коротенький хвост и стал ждать.

Но когда захотел он подняться, чтоб посмотреть, много ли рыбы попалось, то

почувствовал, что кто-то его крепко держит…” – “Вихио”

“…На берегу большой реки жили в ветхом шалаше старик да старуха. Бедно жили

они: каждый день старик отправлялся на реку рыбу ловить, старуха эту рыбу

варила или на углях пекла, тем только они сыты и были. Не поймает старик

ничего, так и вовсе голодают…” – “Золотая рыба”

“…Жил на Алтае старый большой медведь. Его любимая еда – кедровый орех. Брал

он орехи только с одного кедра. Толстый кедр, в шесть обхватов. Это дерево

старый большой медведь от зверей и людей заботливо охранял. Хорошо жилось

медведю подле него. Но вот однажды пришел медведь, а у толстого кедра орехов

нет…” – “Нарядный бурундук”

“…В давние времена жила в одной деревне вдова, у которой было две дочери.

Дочерей звали просто – Большая и Маленькая. Сестры Большая и Маленькая были

совсем разными. Большая была грубая и злая, да еще и жадная. А Маленькая ко

всем относилась с добротою…” – “Жемчужинка и жаба”

7. Рефлексия.

– Ребята, как вы думаете, удалось ли вам достичь цели, которая стояла в

начале урока? Оцените свою работу. Ответьте на вопросы (письменно,

индивидуально):

– Самым интересным сегодня было…

– Самым трудным для меня было…

– Самым неожиданным для меня было…

Приложение 1

Сегодня все дети начинают знакомство с литературным языком со сказок. Самые первые образчики, на протяжении последних ста лет в России, – это всеми любимые «Курочка Ряба», «Колобок» и «Репка». Несмотря на то, что тексты мы знаем наизусть, данные сюжеты настолько старинны, что мы не всегда уже понимаем, какой именно урок должны извлечь из них добры молодцы и красны девицы.

Происходит так потому, что за долгие годы эти истории частично растеряли персонажей и события.

«Курочка Ряба»

В старину текст этой сказки был гораздо более богат событиями. За разбитым яичком следовала целая череда несчастий, нарастающих по силе и степени трагизма:

Жили-были дед да баба,

У них была курочка ряба.

Снесла курочка яичко:

Пестрó, вострó, костянó, мудренó, —

Посадила яичко в осиновое дупёлко,

В кут — под лавку.

Мышка бежала, хвостом вернула,

Яичко приломала.

Об этом яичке дед стал плакать,

Бабка рыдать,

Вереи — хохотать,

Курицы летать,

Ворота скрипеть,

Сор под порогом закурился,

Двери побутусились, тын рассыпался,

Верх на избе зашатался…

А курочка ряба им говорит:

Дед не плачь, бабка не рыдай,

Куры не летайте,

Ворота не скрипите, сор под порогом

Не закуривайся,

Тын не рассыпайся,

Верх на избе не шатайся —

Снесу вам еще яичко:

Пестрó, вострó, костянó, мудренó,

Яичко не простое — золотое.

В более позднем варианте страшные последствия ничтожного происшествия другие: дед и баба плачут — сорока ногу изломала — тын расшатался — дуб с себя листочки посшибал — попова дочь вёдра разбила — попадья выкинула пироги за окошко (или кадку с тестом перевернула) — поп церковные книги порвал, разбежался и ударился о косяк и т. д. Всего известно несколько десятков различных вариантов этой сказки. Такое кумулятивное (нарастающее) построение сюжета делает ее комической – незначительное событие приводит к мировым катастрофам. В принципе, в современном мире эту старинную логику мы привыкли описывать «эффектом бабочки».

Существует огромное множество научных трактовок древних символов, присутствующих в сказке. Владимир Топоров (советский лингвист и филолог, основоположник «теории основного мифа») видел в ней мотив «Мирового яйца», из которого рождается мир. Поэтому старый мир и умирает. Мышь в данном случае – разрушительный образ стихии, связанный с подземным царством. Кстати, непонятную фразу о том, что «Вереи начинают хохотать» тоже объясняют именно с этой точки зрения. Вереи – это столбы, на которые навешивались ворота, важный элемент, поддерживающий «границу существующего мира» — дома. А хохотали они, в преддверии ужасного разрушения, как считают исследователи, вполне в рамках старинной славянской традиции провожать покойников шумным весельем. Это странное на первый взгляд поведение объясняется мудрым отношением наших предков к смерти. В ней они всегда видели обещание новой жизни. Смех в данном случае превращал смерть в рождение, а сказка из слегка нелогичной и детской превращается в космогоническую модель вселенной. Поэтому Курочка и обещает снести новое яичко, лучше прежнего. Все эти подробности сказка в основном потеряла в XIX веке. Литературный вариант, который сегодня наиболее известен, был записан в 1864 году Ушинским.

«Репка»

Рисунки к сказке из сборника А. Н. Афанасьева

Эта сказка также претерпела некоторые изменения, но смысл ее от этого не исказился. Сказка была записана в XIX веке в Архангельской губернии исследователем фольклора А. Н. Афанасьевым. В 1863 году он включил ее в свой сборник «Народные русские сказки». В первоначальном фольклорном варианте речь шла о «ногах» которые приходили по очереди на помощь:

«Пришла дрýга нóга; дрýга нóга за нóгу, нóга за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут.»

<

Рисунок с обложки книги русских сказок 1916 г.

Автор привычного нам текста – тот же знаменитый русский педагог и писатель Константин Дмитриевич Ушинский. Он очень мудро дал собачке имя. Кстати, сейчас даже существует шутка по поводу того, что Жучка, — единственное поименованное существо в сказке, скрывает таким образом более грубое обращение. Неизвестные шутники даже не знают, насколько они правы. В дальнейшем при пересказах и Толстой и Даль эту кличку сохранили. Судя по некоторым источникам, в сказке раньше было больше действующих лиц, но тут, возможно, каждый рассказчик в старину мог проявлять фантазию, на то оно и устное народное творчество. В остальном же сюжет этой сказки-цепочки остается прежним, и говорит она, конечно, о взаимовыручке и о том, что даже самое маленькое усилие может помочь общему делу.

«Колобок»

Этот персонаж, который, как известно, плохо кончил, имеет, вероятно, очень древние корни. Само по себе кулинарное изделие из нашей кухни уже ушло, но память о нем в исторических документах сохранилась. Так, например, в московской «Росписи царским кушаньям», созданной в 1610—1613 годах упоминается блюдо Колоб, состоящее из 3 лопаток муки крупчатки, 25 яиц и 3 гривенок сала говяжьего. Судя по количеству яиц, колоб, подаваемый к царскому столу был велик. Не то что у старухи, которая «по сусекам поскребла».

По поводу старинной интерпретации этого сюжета сейчас в сети распространена версия, которая, правда, дается без ссылок на серьезные источники, но выглядит логичной и поэтому достаточно привлекательной. Считается, что Колобок на самом деле от каждого из встреченных животных укатывался слегка надкусанным:

«Вепрь кусочек откусил, Ворон отклевал, Медведь бок примял, Волк часть съел, пока Лиса совсем не съела.»

Согласно этой версии таким образом детишкам в старину объяснялись основы астрономии и календаря – все более уменьшающийся Колобок наглядно иллюстрировал фазы лунного цикла.

В любом случае, у нашего Колобка точно есть множество иностранных собратьев. Данный сюжет о сбежавшем хлебобулочном изделии, которое по дороге встречает множество действующих лиц, но находит обычно конец в зубах у лисы или свиньи существует во многих странах: Пряничный мальчик и Джонни-Пирог (США), Лепешечка (Шотландия), Блин (Норвегия), Толстый, жирный блин (Германия) и многие другие. Так что этот персонаж является любимым во всем мире.

Поищу что нибудь интересное про другие классические русские народные сказки

Это копия статьи, находящейся по адресу https://masterokblog.ru/?p=51115.

На материале главы “Постигаем секреты сравнения” мы попытаемся показать, что произведения фольклора и литературы живут во времени.

Древнейший период истории человечества (охотничий период древности) связан с тем, что человек всесторонне зависел от Природы: от солнца и запасов воды в небесах, от диких животных, которые служили ему пищей. Эта полная зависимость вызвала к жизни обожествление природы: священными считались небесные светила, реки и озёра, леса и деревья, растения и животные. Для того чтобы выжить в этом природном мире, человеку необходимо было научиться договариваться с теми, кого он считал священными. Была выработана система ритуалов – обрядовой практики, осуществляя которую человек старался заручиться поддержкой всех тех сил и явлений, от которых он зависел. Главным в этот период древности считалась физическая сила человека и его связь с «другим», «чужим» миром (в сказках это волшебный мир), в состав которого входили духи всех явлений природы.

Человек, умевший общаться с чужим миром, – непобедимый человек: ведь ему оказывают покровительство те, против которых бесполезно сражаться, ибо они несравнимо сильнее.

Следующий период древности (земледельческий) связан с тем, что человек начинает питаться не только за счёт охоты, но и за счёт того, что он научился обрабатывать землю – сажать и сеять, научился приручать животных. Зависимость от погодных условий (стихий) у него по-прежнему велика, но он уже многое умеет. В этот период ценится уже не просто физическая сила человека, но его наблюдательность и хитрость. Если зверя нельзя победить физически, его можно обхитрить. В этот период у человека появляется много всяких инструментов, орудий труда.

Чем дальше развивается человек, тем больше возрастает его самостоятельность, его независимость от мира природы, его самоуважение, тем больше начинают цениться его нравственные качества: способность помочь другу в трудную минуту, доброта, бескорыстие, порядочность, великодушие.

Древнейшие фольклорные крупные жанры (сказка о животных и волшебная сказка) и на уровне композиционных структур, и на уровне сюжетов по-своему отражают разные периоды древности.

Что касается сюжетов (мы их будем называть «сказочными историями»), то мы выделили три периода древности, назвав их «самые древние сказки», «просто древние сказки» и «менее древние сказки». К самым древним мы отнесли сказочные сюжеты, объясняющие происхождение, природу и причины всего на земле: природу явлений, особенности внешнего вида животных, причины их поведения и взаимоотношений между собой. По этому признаку дети без всякого труда отличают самые древние сказочные сюжеты (речь идёт о сказках о животных).

К просто древним сказкам мы относим все сюжеты, где герой – хитрец, он побеждает своих врагов с помощью хитрости, причём хитрость не осуждается как черта характера, а воспринимается как преимущество героя. Так начинает складываться «литературная» лента времени.

). И вот эти новые ценности начинают проникать в те сказки, которые путешествуют во времени. Древняя сказка начинает обрастать, обогащаться новыми чертами, сохраняя между тем и старые черты. Так, в одной и той же сказке можно обнаружить и черты самой древней сказки (например, в ней может объясняться внешний вид животного), и черты просто древней сказки (в ней может прославляться хитрый герой, который всех обманывает), и черты менее древней сказки (этот же герой или другой герой рядом с ним может обладать благородным и великодушным сердцем, бескорыстным стремлением помогать всем, кто попал в беду).

Кроме формирования исторического сознания на материале сюжетов сказок о животных мы должны дать представление о бродячих сюжетах: наличие одного и того же сюжета, известного у разных народов, не может быть объяснено сходством жизни и мышления этих народов, но может быть объяснено географическим путешествием сказочного сюжета. Помимо этого, в этой же главе удобнее всего сформировать представление о жанровом или тематическом сборнике (только сказки о животных; только самые древние сказки; только просто древние сказки; только сказки народов России и т.

д.).

Ответы к заданиям. Литературное чтение. Учебник. Часть 1. Чуракова Н.А.

Конспект урока литературного чтения и презентация на тему «Самые древние сказочные истории. Проектирование сборника сказок. Формирование умения составлять сборники сказок.» 3 класс ПНШ

Технологическая карта урока

Предмет: литературное чтение

Класс: 3 «а»

Учитель: Екимова Светлана Александровна

Дата проведения: 14 ноября 2017 года

УМК: «Перспективная начальная школа»

Тема: Самые древние сказочные истории. Проектирование сборника сказок. Формирование умения составлять сборники сказок.

Образовательные технологии: системно-деятельностный подход, сотрудничества, развития познавательного интереса, проблемного обучения, игрового обучения, ИКТ, взаимообучения, личностно-ориентированный подход.

Форма проведения урока: мультимедийная презентация

Цель: Систематизировать знания обучающихся о различных видах сказочных сюжетов (самые древние, просто древние, менее древние сказки, а также бродячие сказочные истории).

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия для составления сборника сказок.

Содержательная цель: анализировать название текста и его содержание с целью выявления принадлежности к временному периоду; продолжить работу над формированием умений и навыков осознанного и выразительного чтения; развивать устную речь детей.

Личностные УУД:

— проявление творческого отношения к процессу обучения;

— проявление эмоционально-ценностного отношения к учебной проблеме.

Метапредметные УУД

Познавательные УУД:

— умение извлекать информацию из учебника;

— находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

Регулятивные УУД:

— умение прогнозировать предстоящую работу ;

— умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;

— умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию.

Коммуникативные УУД:

— умение слушать и понимать других;

— умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;

— умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

Предметные УУД:

Распознавать черты сказок о животных и волшебных сказок, уметь определять место сказки на ленте времени, составлять различные сборники сказок.

Форма организации деятельности учащихся: работа в парах, в группах, индивидуальная, фронтальная.

Этапы урока

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Деятельность учителя

-

-

-

-

-

-

-

-

Деятельность учащихся

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Формируемые УУД

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Психологическая установка на урок.

Мотивация к деятельности.

-Сегодняшний урок я хочу начать необычно: послушайте, пожалуйста, мелодию Владимира Дашкевича и дайте ей характеристику: опишите при помощи имён прилагательных, какая она?

— Эта музыкальная заставка подскажет вам тему урока.

А в помощь вот такая пиктограмма. Слайд № 2

Разгадав её, вы назовете тему.

Слайд №3

Слушают мелодию «В гостях у сказки»

— Нежная, мелодичная, волшебная, сказочная.

Появляются картинки:

собака, крокодил, аист, заяц, кенгуру, индюк

-Здесь зашифровано слово СКАЗКИ. Мы будем работать со сказками.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уметь совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им (Коммуникативные УУД)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Актуализация знаний и фиксация затруднения в действии.

Со сказками мы работаем не первый урок, поэтому, прежде чем поставить цель сегодняшнего урока, проверим домашнее задание.

— Как вы думаете, использует ли волк хитрость, чтобы обмануть лошадь? Прочитайте строчки, которые вы закрасили голубым карандашом.

А лошадь прибегает к хитрости? Докажите.

-Какая часть сказки позволяет причислить её к самым древним сказкам? Прочитайте.

— Черты какой сказки ещё вы заметили?

Кто встретил затруднения при выполнении задания? Какое самое главное?

ТПО с. 20 № 10

Немецкая сказка «Волк и лошадь».

Дети зачитывают отрывки сказки в соответствии с заданием.

Просто древней сказки.

Трудно определить время создания сказки.

Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других (Коммуникативные УУД)

3.

Сегодня постараемся разрешить эти затруднения.

Посмотрите на доску. Вы видите книги, в которые собраны различные сказки. Такие книги называются сборниками. Их вы можете взять в библиотеке и почитать. Вы ведь очень любите сказки.

Хотите научиться создавать сборники сказок?

Какую же вы ставите перед собой задачу?

Слайд №4 (задачи урока)

Мы стали умнее.

И многое знаем.

Любые мы сказки сравним.

Сегодня же сборники сказок составим

И время создания определим.

Дети рассматривают выставку сборников сказок.

Научиться составлять сборники сказок и продолжить учиться определять время появления сказок

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя (Регулятивные УУД).

4. Построения проекта входа из затруднения детьми.

Для этого нужно отделить знания от незнания.

Слайд № 5.

— Что нам поможет в разрешении наших затруднений?

Откройте стр. 96. Это страница сборника, который предложил Маше Михаил Потапович.

-Скажите, большая часть этих сказок – сказки о животных или волшебные?

— Подтвердите своё мнение.

-А волшебные сказки здесь есть?

-Назовите их.

Миша сказал, что из этого сборника можно составить ещё один «Самые древние сказки о животных разных народов»

— А вы сумеете по названиям сказок определить какие из них САМЫЕ ДРЕВНИЕ? Поможем Мише?

Фронтальная работа по определению характерных черт самых древних, просто древних и менее древних сказок.

-Учебник «Литературного чтения»

-Сказки о животных.

— В названиях сказок фигурируют названия животных и почему они так выглядят.

-Волшебный беркут, Волшебная берёза.

Уметь оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные УУД)

5.

Слайд №6

— Что это за правила?

— Сейчас вы разделитесь на группы и выберете главного. Попрошу командиров подойти ко мне, я им выдам задания.

Отметьте значком V самые древние сказки о животных разных народов.

Слайд №7

Проверка по эталону.

Это правила работы в группе.

Обучающиеся работают по группам.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уметь совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им (Коммуникативные УУД)

-

-

-

-

-

-

-

-

Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки (Регулятивные УУД).

6.Самостоятельная работа с самопроверкой (взаимопроверкой) по эталону.

Обратимся к нашему помощнику- учебнику с. 97.

Что предлагает нам сделать Костя Погодин?

Воспользуйтесь подсказкой летучей мыши.

Эту работу вы будете выполнять в парах на выданных вам листах.

Но сначала вспомним Правила работы в парах.

Слайд № 8

Сказки каких народов войдут в Костин сборник?

— Какие из этих сказок сказки о животных? Какие — волшебные?

ТЕПЕРЬ ВЫ УМЕЕТЕ СОСТАВЛЯТЬ СБОРНИКИ?

А КАКИЕ СБОРНИКИ СОСТАВИЛИ БЫ ВЫ?

Дети читают задание: «Из сборника «Сказки народов мира» можно составить сборник «Сказки народов России».

Но для этого надо смотреть не на названия сказок, а на……..

— КАКОМУ НАРОДУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭТА СКАЗКА.

Работа в парах.

Проверка по эталону Слайд №9

Дети зачитывают названия сказок.

Сборник бирманских сказок, Сказки народов Африки, Сборник австралийских сказок

Уметь работать самостоятельно

(Регулятивные УУД).

Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки (Регулятивные УУД).

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков (Логические УУД)

7. Включение в систему знаний и повторение.

Сегодня мы познакомимся со сказкой «Снег и заяц».

ВОПРОСЫ:

-Это сказка о животных или волшебная?

— Найди место этой истории на ленте времени

(слайд №10)

— В какой бы сборник вы включили эту сказку?

Ученик читает. Остальные следят.

— Это сказка волшебная, т.к. герою помогает волшебный помощник – хозяин леса.

— Эта история относится к самым древним сказкам, так как объясняет, почему заяц именно так выглядит.

«Сказки народов России» или «Самые древние сказки о животных»

Уметь работать самостоятельно

(Регулятивные УУД).

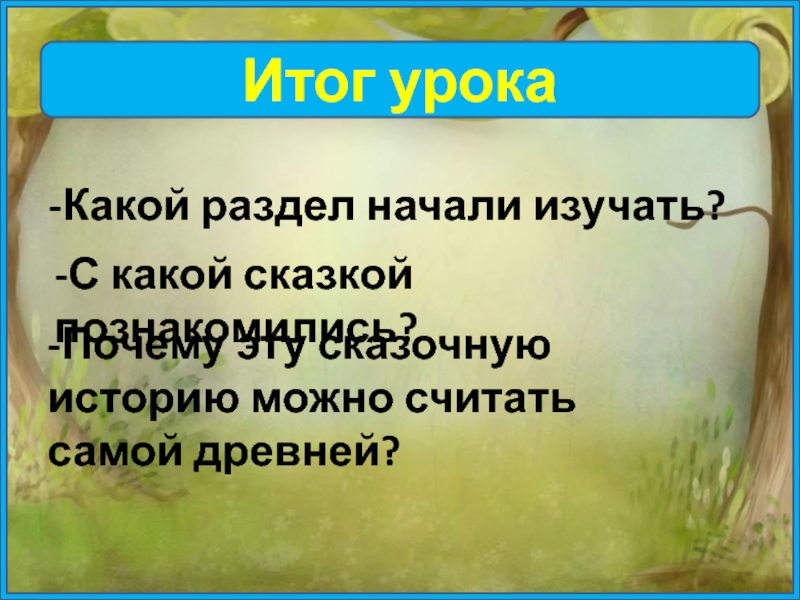

8. Рефлексия деятельности (итог урока).

Пришло время подводить итоги. Вы сами должны оценить свою деятельность на уроке. Поиграем?

1. Игра «Да- Нет»

— Самые древние сказки учат человека хитростью побеждать врага.

+В бродячих историях сходны характеры героев и построение самих сказок.

+ Самые древние сказки объясняли, почему у животных именно такая внешность.

+Самые древние сказки изменялись и стали учить людей правильному поведению.

— Менее древние сказки учат ценить ум и хитрость.

2. Проверка по эталону. Слайд № 11

Какую задачу ставили на урок?

Удалось ли её решить?

Каким способом?

Где мы можем применить знания?

3. Оцените свою деятельность.

Слайд №12.

Поставьте себя на лесенке знаний. Слайд № 13

Дети работают в оценочных листах.

Проверяют заполнение таблицы.

4-5 человек отвечают на данные вопросы.

4-5 человек.

Ставят человечка на «Лесенке знаний».

Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки (Регулятивные УУД).

Уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности (Личностные УУД).

9. Домашнее задание.

Учебник с. 99-101, прочитать, ответить на вопросы 1, 2,3.

Дети записывают задание в дневник.

Проверочная работа по литературному чтению «Постигаем секреты сравнения» 3 класс, «ПНШ»

Фамилия, имя ____________________________________________

Проверочная работа по литературному чтению

«Постигаем секреты сравнения»

3 класс, «ПНШ»

1 вариант

1. Выбери, о каких сказках идёт речь:

Эти сказки появились в глубокой древности и объясняли самое важное: почему у животных такая внешность, почему они так себя ведут, как и откуда всё в мире происходит.

а) самые древние;

б) просто древние;

в) бродячие истории;

г) менее древние.

2. Выбери, о каких сказках идёт речь:

Сказка учит человека быть добрым, благородным и справедливым.

а) самые древние;

б) просто древние;

в) бродячие истории;

г) менее древние.

3. В сказке «Снег и заяц» заяц пришёл с просьбой:

а) к снегу;

б) к хозяину леса;

в) к солнцу.

4 . В каждой строчке подчеркни лишнего героя.

Гиена, черепаха, куница, леопард.

Черепаха, кролик, лиса, удав-маха.

Собака, кошка, медведь, обезьяна.

5.В сказке индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства» люди получили лекарства от:

а) от растений;

б) от животных;

в) от людей.

6. Вспомни африканскую сказку «Гиена и черепаха». Найди сказку со сходным сюжетом:

а) «Нарядный бурундук»;

б) «Хитрый шакал»;

в) «Два жадных медвежонка».

7. Герой сказки «Хитрый шакал» тигр —

а) хитрый;

б) сильный;

в) неблагодарный;

г) злой.

8. Что ценилось в просто древней сказке? Нужное подчеркни.

Жадность, зависть, хитрость, глупость, ум, трудолюбие.

9. Прочитай пословицы и подчеркни ту из них, которую можно использовать в качестве вывода к корейской сказке «Как барсук и куница судились»:

а). Один в поле не воин.

б). Один про Фому, другой про Ерёму.

в). Жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.

10. Отметь место корейской сказки «Как барсук и куница судились» на ленте времени.

Фамилия, имя ____________________________________________

Проверочная работа по литературному чтению

«Постигаем секреты сравнения»

3 класс, «ПНШ»

2 вариант

1. Выбери, о каких сказках идёт речь:

Сказочные истории учат ценить не столько силу, сколько ум и хитрость.

а) самые древние;

б) просто древние;

в) бродячие истории;

г) менее древние.

2. Выбери, о каких сказках идёт речь:

В сказках разных народов рассказываются похожие истории, у героев похожи характеры и сказки одинаково построены.

а) самые древние;

б) просто древние;

в) бродячие истории;

г) менее древние.

3. У кого из птиц в сказке по описанию хвост длинный и шарф на шее:

а) у галки;

б) у журавля;

в) у кулика;

г) у орла.

4. Самые древние сказки строятся по принципу:

а) кольца;

б) цепочки;

в) спирали.

5 . В каждой строчке подчеркни лишнего героя.

Тигр, человек, медведь, шакал.

Гиена, черепаха, куница, леопард.

Барсук, куница, кошка, лиса.

6. Прочитай пословицы и подчеркни ту из них, которую можно использовать в качестве вывода к корейской сказке «Как барсук и куница судились»:

а).

б). Один про Фому, другой про Ерёму.

в). Жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.

7. Вспомни корейскую сказку «Как барсук и куница судились». Найди сказку со сходным сюжетом:

а) «Нарядный бурундук»;

б) «Хитрый шакал»;

в) «Два жадных медвежонка».

8. Что ценилось в менее древней сказке? Нужное подчеркни.

Жадность, зависть, хитрость, глупость, справедливость.

9. Герой сказки «Черепаха, кролик и удав-маха» удав —

а) хитрый;

б) сильный;

в) неблагодарный;

г) злой.

10. Отметь место алтайской сказки «Нарядный бурундук» на ленте времени.

Постигаем секреты сравнения «Сказка гиена и черепаха» | Методическая разработка по чтению (3 класс) по теме:

Конспект урока литературного чтения, проведенного в 3 «В» классе МБОУ КСОШ № 1 студенткой 4«К» курса, специальность 050719.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Хныкиной Валентиной Сергеевной

Тема: Постигаем секреты сравнения.

«Сказка гиена и черепаха»

Цель:

Учить детей отличать самые древние сказочные сюжеты особенности внешнего вида животных, причины их поведения и взаимоотношений между собой.

Задачи:

1.Познакомить с африканской сказкой «Гиена и черепаха»;

2. Содействовать развитию внимания, устной речи, правильного, выразительного чтения;

3. учить детей пересказывать главные события сказки, отвечая

на вопросы учебника;

План:

I. Организационный момент

II. Речевая разминка

III. Проверка домашнего задания

1.Чтения сказки «Откуда пошли болезни и лекарства»

IV. Изучение нового

1.Работа до чтения.

2. Чтение подготовленными детьми

3. Повторное чтение

V. Итог урока

VI. Домашнее задание

Ход урока

I. Организационный момент.

Начинается урок,

Он пойдет ребятам впрок,

Постарайтесь все понять,

Интересное узнать.

Здравствуйте ребята! Сегодняшний урок чтения у вас проведу я, зовут меня Валентина Сергеевна.

II. Речевая разминка.

Прежде чем начать урок мы проведём речевую разминку.

Упражнения для дыхания:

Представьте, что у вас День Рождения и у вас на столе стоит торт со свечками. Давайте все вместе задуем свечки.

Дикционные упражнения

Две сороки тараторки, тараторили на горке.

III. Проверка домашнего задания

Молодцы ребята с речевой разминкой мы справились. Теперь нам нужно отгадать загадку.

Летом ходит без дороги

Возле сосен и берез,

А зимой он спит в берлоге,

От мороза прячет нос.

(Медведь)

Он других не обижает.

Ест траву, в лесу гуляет,

Но ветвистыми рогами

Может справиться с волками!

(Олень)

На лугу по кочкам

Прыгают листочки!

Выпуклые глазки

И кривые лапки.

Только где же ушки?!

Что это? — (Лягушки.)

Чем-то схож я с белкой, детки.

Также я на ветку с ветки

Ловко прыгаю, играя.

Шубка есть, да не такая:

Спинка в чёрную полоску

Придаёт мне только лоску.

Хвост поменьше, лапки, ушки.

Обитаю на опушке.

Только та в дупле на ёлке,

Я же сплю в подземной норке.

И в неё я без помехи

Семена несу, орехи.

Ягод полон уж сундук.

Знаешь, кто я? ( Бурундук.)

Кто был внимательным и может сказать, в какой сказке вы встречали этих зверей? (Откуда пошли болезни и лекарства)

-Какой народ написал эту сказку?

1. Чтения сказки «Откуда пошли болезни и лекарства»

(Чтения по абзацем 2 раза)

-Какая главная мысль в этой сказки?

-Назовите действующих лиц.

-Прочитайте после текста, какие сказки называют, самые древни.

-Что объясняют самые древние сказки?

-Как сказка индейцев объясняет причины происхождения болезни и лекарства?

-Внешний вид, каких двух животных объясняется в сказки?

IV. Изучение нового

1.Работа до чтения.

Сегодня мы с вами познакомимся ещё с одной сказкой.

Откройте учебник на странице 67.

-Прочитайте названия сказки.

-Чья это сказка?

-Как вы думаете кто будит главные героем этой сказки?

-Кто из вас видел черепаху или гиену?

-Что вы знаете о черепахе? (рассмотрения картинки черепахи)

-Что вы знаете о гиене? (рассмотрения картинки гиены)

2.

(дети выразительно читают по абзацем.)

Вопросы после чтения:

— Какие слова были не понятны?

— Назовите действующих лиц.

-Как мы можем охарактеризовать в этой сказки леопарда?

-Как мы можем охарактеризовать в этой сказки гиену?

3. Повторное чтение

(дети выразительно читают по абзацем.)

Вопросы после чтения:

-Чему учит эта сказка?

-Похожа или нет эта сказка и с предыдущий?

Да правильно шло время и самые древни сказки изменялись. Они не только объясняли причины природных явлений. Рассказывая о животных, они учили людей правильному поведению.

V. Итог урока

Наш урок подошел к концу.

-Сказками, каких стран мы с вами познакомились?

-Какие сказки называются, самые древни?

-Как мы можем заметить изменения самых древних сказок?

-Чему учит африканская сказка?

VI. Домашнее задание

Африканская сказка «гиена и черепаха» страница 67-68, читать выразительно.

Русские сказки – самые древние в мире? | Восстание редуцированных

Все языки мира, как «известно» некоторым нашим читателям, произошли от русского языка (на самом деле это не так). А что насчет русских сказок? Было бы «логично» предположить, что и они древнее самых древних текстов человечества.

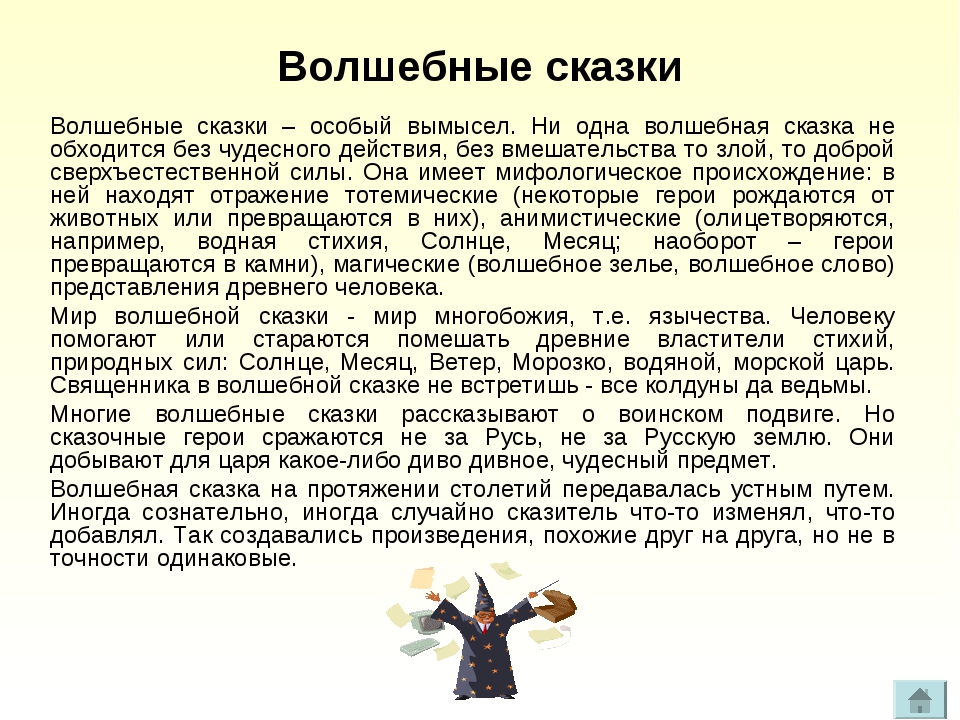

Правда в том, что русские волшебные сказки и впрямь настолько древние, насколько это можно себе представить.

С другой стороны, это относится к волшебным сказкам и других народов мира. И наша «Баба-яга», и их «Красная шапочка» являются отражением древнейшего обряда инициации, пережившим множественные наслоения различных эпох, литературную обработку и т.д. Например, подросток, которого собирались принять в мужское общество, должен был быть ритуально «съеден» и «возрожден» вновь. А баба-яга (или сожравший Красную Шапочку волк) – это сохранившаяся в сказках память об «инициаторе».

Нет смысла разговаривать о сказках с человеком, который не читал классических работ Владимира Яковлевича Проппа – «Морфология сказки», «Исторические корни волшебной сказки».

Про инициацию – это оттуда.

Древнее Зевса и Кришны

Любителям тезиса «чем древнее, тем лучше» наверняка понравится и следующая мысль великого ученого. Он считал, что русская традиционная культура сохранила обряды, которые «по своей идеологии и по своим формам архаичнее, чем восточные и античные культы».

Сожжение Масленицы, поедание яиц на Пасху, прыжки через костер на Ивана Купалу – это все те же ритуальные умирание и воскрешение.

Всё это рудименты аграрных культов, настолько древних, что еще не было придумано языческих богов. Адресатами ритуалов были некие «силы» природы, которым следовало посредством обрядов иногда помогать. Большая часть населения России еще в XIX веке являлась носителем магической культуры, сопоставимой по уровню развития с культами аборигенов Африки и Океании. Местами она сохранилась у нас и до сего дня. Но к сказкам это напрямую не относится.

Так какая же сказка самая древняя?

Не так давно западные ученые предложили интересный механизм поиска самой древний сказки.

Иллюстрация к сказке, которая не является самой древней (вроде бы)

Антрополог из английского Университета Дарема Джейми Теграни и фольклорист Сара Граса да Силва из Нового университета Лиссабона составили схему, аналогичную филогенетическому анализу в биологии, посмотрев, насколько различные типовые сюжеты волшебных сказок распространены в индоевропейских языках.

Допустим, язык А, язык Б и язык В происходят из праязыка Д. Если аналогичные сказочные сюжеты находятся в языках А, Б и В, следовательно, история была известна предкам носителей этих языков еще на этапе Д. Поскольку известно, что языки А, Б и В выделились из Д примерно Х тысяч лет назад, значит, возраст сказки – не менее Х тысяч лет.

Исследовав таким образом 76 базовых сюжетов индоевропейских волшебных сказок, ученые пришли к выводу, что самым старым подобным фольклорным произведением является сказка под условным названием «Кузнец и черт» (варианты – «Кузнец и смерть», «Кузнец и джинн»).

Этой сказке не менее 6000 лет. Разумеется, она старше всех известных письменных произведений.

Чуть «моложе» такие сюжеты, как «Красавица и чудовище» (4000 лет) и «Джек и бобовый стебель» (5000).

О лингвистических «древностях» и современности читайте в моем инстаграме @istoki_slova.

сказки народов мира • Arzamas

Если вы читали народные сказки, то наверняка замечали, что многие из них очень похожи: лисы в сказках обычно хитрые, бедные крестьяне — добрые и находчивые, а если у короля есть сыновья, то их непременно трое. Но как так получилось? И почему похожи сказки даже таких разных стран, как Япония, Россия и Италия? Слушаем старые пластинки «Фирмы Мелодия» и разбираемся

Подготовила Марина Гистер

Исследователи начали изучать сказочные сюжеты, их сходство и различие в начале ХХ века.

• «сказки о животных» — сказки-басни, где фигурируют животные;

• «собственно сказки» — волшебные сказки с магией и превращениями;

• «сказки-анекдоты» — смешные рассказы, например, о не слишком умных молодых людях.

Эти разделы делятся на подразделы (к примеру, внутри «сказок о животных» есть подраздел «сказки о хитрой лисе», внутри волшебных сказок есть «сказки о чудесном помощнике», а в «сказках-анекдотах» — «сказки о клириках» Клирик — служитель Церкви.). А каждый из подразделов, в свою очередь, делится на сказочные типы — в российской научной традиции их принято называть сказочными сюжетами.

Для каждого сказочного типа указывается ареал его распространения, то есть места, где такой сюжет встречается чаще всего. И оказывается, что сказки, принадлежащие к одному сказочному типу, встречаются у самых разных народов.

А как получается, что люди начинают сочинять сказки про одни и те же сюжеты? Ответ простой: дело в том, что люди, вне зависимости от национальности, похожи и мыслят похожим образом. Как доказал российский филолог Владимир Пропп В. Я. Пропп. «Исторические корни волшебной сказки»., корни волшебной сказки — в обряде, а обряды у разных народов тоже довольно близки. К примеру, у всех народов есть или были обряды перехода: свадьба (жених и невеста становятся женатыми людьми), похороны (переход из нашего мира в иной) или инициация (мальчик получает статус мужчины, а девочка — статус женщины). Вспомните, например, сказку про Ивана-царевича — инициацией для него оказывается разговор с Бабой-ягой в избушке на курьих ножках.

Мы выбрали и прокомментировали двенадцать очень разных сказок из очень разных стран — от Японии до Италии.

«Настоятель и служка». Японская сказка

Роли исполняют Всеволод Абдулов, Михаил Лебедев, Александр Пожаров, Алексей Борзунов, Сергей Колесников. Автор инсценировки Алексей Гесслер. 1985 год

«Сказки о клириках» — один из подразделов «сказок-анекдотов». В их число входят любые сказки о жадном, глупом или трусливом священнослужителе и его хитром слуге. Например, российскому читателю хорошо известна пушкинская вариация на тему этих сказок — «Сказка о попе и работнике его Балде». В японской же сказке речь идет о настоятеле буддистского храма: он заставляет слугу работать, а тому не хочется, настоятель прячет от слуги мед или другие лакомства, а тот все равно находит способ до них добраться.

«Массаро Правда». Итальянская сказка

Роли исполняют Алексей Борзунов, Борис Толмазов, Виктор Зозулин, Вячеслав Дугин, Инна Алабина.

Еще один очень популярный тип сказок — про верного слугу. Этот сказочный сюжет распространен в Западной, Центральной и Восточной Европе, Азии, Латинской Америке. В таких сказках речь идет о слуге, которого соблазняет прекрасная женщина: заставляет его убить или отдать любимого коня государя. Слуга пытается придумать, как скрыть свой проступок, но ни одна ложь не кажется ему правдоподобной, поэтому он говорит государю правду, и тот, вместо того чтобы покарать слугу, награждает его за честность.

Сказка с таким сюжетом есть в сборнике литературных сказок фольклорного происхождения «История персидской султанши и сорока визирей», созданном французским писателем Франсуа Пети де ла Круа (1653–1713). Она называется «История Садика, придворного конюшего» (автор делает примечание, что это имя переводится как «Говорящий правду»). Подобная же история есть во французском полнометражном мультфильме Мишеля Осело «Сказки на ночь».

«Братец Иванушка и сестрица Аленушка». Русская сказка

Читает Нина Марушина. До 1965 года

Сказка про Аленушку и Иванушку относится к типу «братец и сестрица». Эта история с детства известна русским читателям, но, как и многие другие русские народные сказки, встречается не только в России и Восточной Европе, но и по всему миру. Может показаться, что это нравоучительная история, призванная объяснить детям, что нужно слушаться старших: Иванушка вот ослушался, выпил из козлиного копытца и превратился в козленочка. Однако нарушение запрета здесь нужно не чтобы чему-то научить, а чтобы состоялась сама сказка. Без какого-нибудь несчастья в начале (а нарушение запрета среди таких несчастий — одно из самых распространенных) не бывает волшебного конца.

«Находчивая девушка». Итальянская сказка

Роли исполняют Валентина Игнатьева, Виктор Корешков, Лариса Иванова, Юрий Никулин. Автор инсценировки Ирэна Дубровская.

Мудрая крестьянская девушка, которая выходит замуж за принца или очаровывает короля, — очень распространенный во всем мире сюжет, и встречается он не только в сказках, но и в литературных повестях.

В этой итальянской сказке король задает девушке трудную задачу — приготовить салат под названием «Ой-ой». Та кладет в салат иголки, а король ойкает, уколовшись. В аналогичной русской сказке царь велит героине соткать полотенце из одной нити, а та в ответ просит его сделать ей ткацкий станок из одного прутика (похожий сюжет есть и в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»). И итальянской, и русской, и многим другим героиням приходится явиться во дворец «не одетой и не раздетой… не пешком и не на лошадке» — девушки выполняют все эти кажущиеся невозможными условия.

«Спорники». Цыганская сказка

Роли исполняют Владимир Воронцов, Константин Кужалиев, Людмила Давыдова, Зоя Пыльнова, Ирина Сарычева и другие.

Это сказка русских цыган, но подобные истории распространены и в странах Балтии, Скандинавии, Индии, Китае, Корее, Латинской Америке и в других местах. Ученые называют такой тип сказок «дары маленького народца» — обычно в них действуют небольшие существа, которые помогают человеку в его домашних делах и приключениях. Похожий сюжет есть и в сказке братьев Гримм «Маленькие человечки» о том, как маленькие человечки помогали сапожнику шить сапоги, а тот вместе с женой сшил им за это одежки и маленькие сапожки. Отголоски сюжета о незаметных помощниках можно увидеть и в повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки», и даже в мультфильме «Фиксики».

Само слово «спорники» происходит от слов «спорый, спориться». У русских цыган оно обозначало маленьких сказочных человечков с детскими лицами, ведущих свой род от ангелов. В доме, где завелись спорники, дело спорится.

«По щучьему велению».

Роли исполняют Вячеслав Невинный, Николай Литвинов, Наталья Львова, Ирина Потоцкая, Виктор Хохряков и другие. Авторы инсценировки Владимир Глоцер, Кира Алемасова. До 1970 года

«Мудрая рыба помогает лодырю» — это тоже отдельный и довольно распространенный тип сказок. По воле волшебной рыбы, которую пощадил или спас герой, все его желания сбываются. Героя русской сказки — Емелю-дурака — принято считать типичным персонажем русского фольклора: это мужик-сидень, не желающий ни работать, ни отвечать за свои действия, надеющийся лишь на магическую присказку «по щучьему велению». Однако такой сказочный тип распространен и в Западной Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. К примеру, во французской литературной версии этой сказки — «Дельфине» мадам д’Онуа — главного героя зовут Алидор. Это некрасивый юноша королевского происхождения, по сюжету он помогает волшебному дельфину и взамен получает способность исполнять свои желания.

Тем не менее можно говорить об одной национально-специфической черте русской сказки — это печка, на которой ездит Емеля, настолько ленивый, что не хочет даже ходить пешком.

«Как достать живую обезьяну». Японская сказка

Роли исполняют артисты Московского театра драмы и комедии на Таганке. Авторы инсценировки Владимир Глоцер, Александр Вилькин. До 1972 года

Сказка из раздела «сказки о животных», причем принадлежит она к подразделу с очень точным названием — «сердце обезьяны как лекарство». Сказки с подобным сюжетом есть в Японии, на Филиппинах, в Корее и многих других странах: морской царь или его дочь больны, а излечить больного может только какой-нибудь орган неожиданного животного. В японской версии заболела дочь морского дракона, и медуза отправляется за печенью живой обезьяны. Но вообще обезьяну в таких сказках может заменить заяц, медузу — черепаха, а вместо печени иногда ищут сердце. Очень часто за этим сюжетом кроется объяснение, почему такое-то животное выглядит так-то (и делает то-то).

«Похлебка из камней». Итальянская сказка

Роли исполняют Алексей Борзунов, Вячеслав Дугин, Клара Румянова, Юрий Яковлев и другие. Авторы инсценировки Андрей Баженов, Тамара Котлярова. 1985 год

Этот тип сказки ученые называют «вознагражденное гостеприимство». Однажды добрая Виттория отдала свой обед случайному встречному, а потом, когда ей и ее детям было нечего есть, тот пришел им на помощь. Мотив гостеприимства — один из самых древних и самых распространенных во всем мире. Образ матери, которая души не чает в своем ребенке (такова здесь не только положительная героиня, но даже ее злая сестра), тоже очень древний, в то же время он вполне соответствует стереотипу об итальянской матери, нежной и помешанной на детях.

«Царевна-лягушка». Русская сказка

Роли исполняют Анастасия Зуева, Владимир Федосеев. Авторы инсценировки Кира Алемасова, Николай Речменский. До 1961 года

Эта сказка объединяет в себе два фольклорных сюжета: «Сердце людоеда (дьявола) в яйце» и «Необыкновенная супруга».

Прекрасная Дама в таких сказках может быть заколдована в лягушку, мышку, кошку или какое-нибудь другое животное, а главный герой должен ее расколдовать. Основной конфликт сказки крутится вокруг звериной шкурки: с ней связаны либо запрет (шкурку сжигать нельзя, иначе с героиней случится беда), либо предписание (чтобы расколдовать героиню, шкурку, наоборот, надо сжечь).

Сюжет широко распространен во всем мире и имеет легендарный вариант во французском фольклоре — легенду о Мелюзине, фее, жене графа де Лузиньяна, по субботам превращавшейся в змею. Как-то раз за ее перевоплощением подсмотрел супруг, Мелюзина улетела и с тех пор появляется над замком в виде женщины с одним или двумя змеиными хвостами, когда кому-то из ее потомков грозит беда. В «Царевне-лягушке» кроме заколдованной Василисы Премудрой и ее жениха Ивана-царевича есть хорошо знакомые герои — Кащей и Баба-яга, причем если Кащей здесь отрицательный персонаж, Баба-яга — положительный, именно она советует Ивану-царевичу, как одолеть Кащея.

«Волшебная лампа Аладдина». Арабская сказка

Роли исполняют Александр Леньков, Александр Очеретянский, Армен Джигарханян, Евгений Вестник, Елена Романова, Нина Тер-Осипян, Ростислав Плятт и другие. Авторы инсценировки Владимир Глоцер, Михаил Салье, Михаил Либин. 1983 год

Оригинал этой сказки входит в собрание «Тысяча и одна ночь.

Сказка «Волшебная лампа Аладдина» принадлежит к подразделу «Сказки о чудесном предмете». Действие ее происходит в Персии. Главный противник честного сына портного Аладдина — магрибинец, то есть выходец из Северной Африки. В арабских странах магрибинцев боялись и считали колдунами. Бороться с ним Аладдину помогает волшебная лампа, в которой обитает исполняющий желания джинн. Эта сказка известна по многочисленным экранизациями и мультипликационным версиям: самая известная из них — полнометражный диснеевский мультфильм «Аладдин».

«Сказание о Вёлунде». Скандинавская сказка

Роли исполняют Анатолий Горохов, Вадим Макаровский, Леонид Зверинцев, Евгений Перов, Ростислав Дубинский, Татьяна Осмоловская и другие.

«Сказание о Вёлунде» не совсем сказка. Перед нами обработка героического эпоса — «Песни о Вёлунде» из «Старшей Эдды», собрания древнеисландских песен о богах и героях. Вёлунд входил в число древних альвов («альвы» — так произносят слово «эльфы» в некоторых германо-скандинавских языках) и был искусным кузнецом. Его пленил конунг (король) Нидуд, завладел его мечом и отдал кольцо его жены своей дочери Бёдвильд. Вёлунд крайне жестоко отомстил Нидуду и всей его семье. Обработка довольно далека от текста оригинала и адаптирована для детей.

«Чудесный мальчик». Русская сказка

Роли исполняют Роман Ткачук, Тамара Мурина, Лилия Шарапова, Александр Диденко, Борис Кумаритов. Автор сказки Андрей Платонов. Автор инсценировки Сергей Василевский. 1982 год

Эта сказка авторская, но Андрей Платонов в ней объединяет сразу несколько фольклорных сюжетов.

Детская комната

Спецпроект

Детская комната Arzamas

Гиена и черепаха африканская сказка рисунки

Презентация «Гиена и черепаха» 3 класс

Урок литературного чтения

в 3 классе

Девиз урока

С книгой жить-

век не тужить

Раздел №2

Постигаем секреты сравнения

Проверка домашнего задания

??????

Тема урока

Гиена и черепаха

Цель урока

Гиена и черепаха

Познакомиться со сказкой…

Словарная работа

Гиена – хищное животное.

Визуально животное похоже на собаку или волка, однако имеет отличительную черту- окраску. Длина тела составляет от 50 до 150 сантиметров. Вес у взрослых особей достигает 80 килограмм.

Питается гиена мясом. Это может быть, как и падаль, так и свежая пища. Гиены не особо требовательны и употребляют практически любые животные останки, поэтому способны выживать в трудные времена. Они не утрудняются, охотясь и добывая пищу, а просто доедают убитых другими хищниками животных.

Гиена считается ночным животным. Живут они группами, что помогает отбиваться от врага. Метят территорию и упорно ее охраняют от посягательства других животных.

Словарная работа

Случился — …

произошёл, свершился

Черепаха

Черепаха – древнее животное из отряда пресмыкающихся.

Существует более 300 видов различных черепах. Часть из них ведет сухопутный образ жизни, а часть – приспособилась жить и в воде

Черепахи сильно отличаются по своим размерам: сухопутная паучья черепаха в длину не превышает 10 см и весит около 100 г, а морская кожистая черепаха – достигает двух с половиной метров и имеет вес более полутоны. Гигантом среди сухопутных черепах является галапагосская слоновья черепаха. Длина ее панциря превышает один метр, а вес может равняться четырем центнерам.

Прогнозирование по названию и иллюстрациям

Домашнее задание

С.67-68, пересказ, найти информацию про черепаху или гиену (желающим)

Физминутка

Потянулись, как леопард,

Тихо побежали, как гиена.

Покажите, как плетется черепаха.

А теперь превратитесь в учеников!

Придумайте уточняющие вопросы

Правильно ли я понимаю, что…»

«Почему?» — один из лучших уточняющих вопросов

«То есть, вы говорите, что…. »

«Если я вас правильно понял, то…»

«Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали….»

«Вы хотите сказать…»

«Вы имеете в виду, что …»

Дайте характеристику

Восстанови план

Спасение черепахи

Красивая шкура леопарда

Пожар в лесу

Наказание гиены

???????

Можно ли отнести эту сказку к самым древним? Почему?

А что ещё об этой сказке мог сказать Михаил Потапович?

Какая пословица подходит

к сказке?

Без беды друга не узнаешь

Век живи-век учись

Терпение и труд всё перетрут

Какая пословица подходит

к сказке?

Друзья познаются в беде

Без труда не выловишь и рыбку из пруда

Кто много читает,

тот много знает

Какая пословица подходит

к сказке?

Дружба заботой, да подмогой крепка

7 раз отмерь, 1 раз отрежь

Где родился, там и пригодился

Итог урока

-С какой сказкой сегодня познакомились?

-Чему она учит?

Литературное чтение 3 класс Тема: Африканская сказка «Гиена и черепаха», алтайская сказка «Нарядный бурундук» — сравнительный анализ.

Хисаметдинова Юндуз Рамилевна

Учитель начальных классов

Гимназия им. Т.Кусимова

с. Аскарово

Абзелиловский район

Республика Башкортостан

Литературное чтение 3 класс

Тема: Африканская сказка «Гиена и черепаха», алтайская сказка «Нарядный бурундук» — сравнительный анализ.

Цели урока

Заострить внимание детей на важнейшей типологической особенности сказочных сюжетов: в сказках, созданных разными народами, отражаются общие проблемы, задаются одни и те же вопросы, объясняются одни и те же явления природы, но. по-разному.

На материале сравнительного анализа двух сказок «Гиена и черепаха» и «Нарядный бурундук».

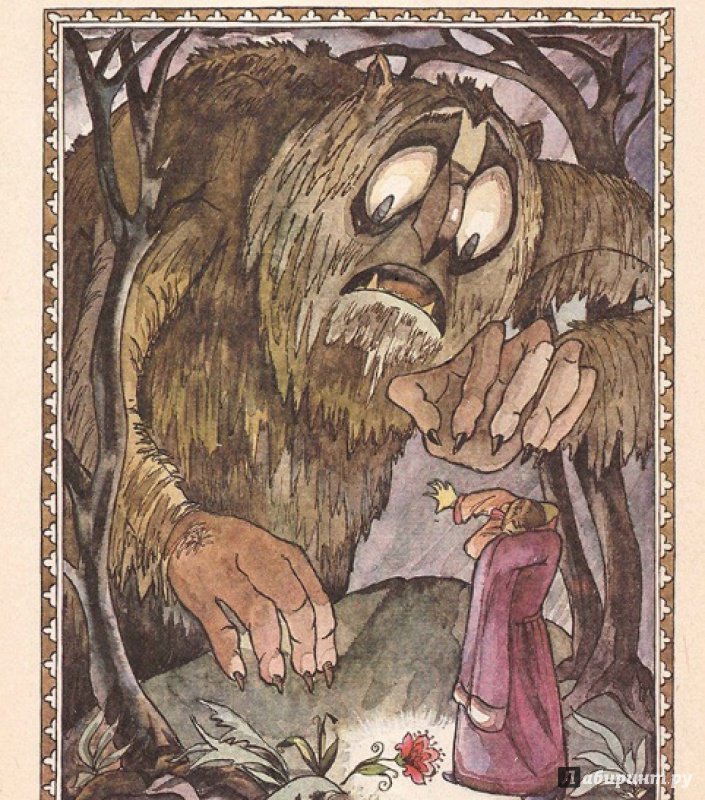

- выяснить вместе с детьми, что в сказке «Гиена и черепаха» сохраняются черты, присущие самым древним сказкам (объясняются причины внешнего вида еще двух животных) и появляются черты более позднего времени: эта сказка уже учит благородному поведению и объясняет, что такое поведение обязательно будет вознаграждено;

- сравнить две сказки, где объясняется внешний вид бурундука, — африканскую и алтайскую и подвести детей к выводу: обе сказки стремятся сделать одно и то же (объяснить, почему у бурундука полоски на шкурке), но объясняют это по-разному;

- побудить детей к обобщению о том, что людей в разных уголках земного шара волновало, как и почему выглядят все животные, что представители всех народов стремились найти объяснение разным природным явлениям;

Учащиеся научатся:

— работать с Толковым словарём;

— определять , чему учит сказочная история;

Находить сходство и различие самых древних сказок.

Ход урока.

1. Мобилизующий этап.

У. Добрый день, дорогие друзья!

Чтобы наш урок был наполнен улыбками, радостью, подарим друг другу улыбки. Улыбнитесь друг другу. (Садятся).

А я буду дарить в течение урока вам чудесные улыбки. Там будут ваши оценки.

Не волнуйтесь, вы все способные, умные, находчивые.

Вам прислали письмо члены клуба «Ключ и заря».

На экране читаем письмо.

Здравствуйте, учащиеся 3 в класса!

Вы начали изучать главу «Постигаем секреты сравнения». Выполните наши задания.

- Внимательно читайте сказки. Найдите их сходство и различие.

- Напишите нам, что для вас было интересным открытием.

С уважением, члены клуба «Ключ и заря» Анишит Йокоповна, Михаил Потапович, Миша и Маша.

2. Самоопределение на основе антиципации.

— Какую сказку вы уже прочитали? (Откуда пошли болезни и лекарства)

— Как называются сказки, которые объясняют причины природных явлений? (самые древние).

— Еще раз прочитайте задание клуба «Ключ и заря».

— Чему будем учиться на уроке? (сравнивать разные сказки).

— Чтобы узнать, какую сказку будем читать, послушаем отрывок из музыкального произведения. Внимательно слушайте, какого народа эта мелодия?

Музыка – слушание.

(африканская).

— Где находится Африка? Покажите на карте. Молодец1 Дать улыбки с оценкой участникам по ходу урока.

3. Осознание недостаточности ранее полученных знаний.

Откройте в учебнике литературного чтения содержание.

Найдите 2 –ую главу «Постигаем секреты сравнения».

Найдите африканскую сказку. Прочитайте название.

Откройте нужную страницу.

— Что обозначает знак в левом верхнем углу (Толковый словарь)

-Найдите в тексте слова, отмеченные звёздочкой. Прочитайте.

— Какое слово найдем сначала? Почему? (Гиена. Алфавитный порядок).

— 2 часть учебника «Русский язык».

— 1 ученик читает объяснение. Ставьте ударение правильно.

Посмотрите на картинку гиены. Найдите следующее слово. (Случился). В словаре слова в начальной форме ( случиться). Читайте правильно. Случился.

Работа над текстом.

— Предположите, кто герои сказки? (гиена и черепаха) Слайд черепаха.

— Чтобы узнать, кто третий герой, внимательно послушайте сказку.

Чтение учителя.

— Кто третий герой? (Леопард) Слайд леопард.

-Прочитайте про себя и скажите, как объяснили внешний вид гиены и леопарда? Читают про себя.

— Можно ли отнести эту сказку к самым древним? Почему? ( Потому что она объясняет, почему леопард и гиена стали такими).

— А вот как думает Михаил Потапович. Внимательно слушайте.

Учитель читает авторский текст на с. 69.

— Вы понимаете, чему учит эта африканская сказка? (Помогать друг другу, быть дружными, благодарить друзей за помощь).

— Кто здесь герои: волшебники или животные? Значит, как еще можно назвать такие сказки? (Сказки о животных).

Поэтому превращаемся в животных, встаем из-за парт.

4.Динамическая минутка.

1. Потянулись, как леопард,

2. Тихо побежали, как гиена.

3. Посмотрели вдаль, как черепаха,

На кончик своего носа попробуйте посмотреть.

Вдаль, близко.

- Тихо спрятались, как бурундук.

— Посмотрите, в минутке отдыха я упомянула каких животных? В какой сказке они были? А кто лишний? (Бурундук). Слайд бурундук.

-Этот герой встретится во второй самой древней сказке, которую предлагает прочитать Михаил Потапович.

Прочитайте название сказки. (Нарядный бурундук).

— Какого народа эта сказка? (Алтайского).

— Друзья, я вам подскажу — Алтайский край находится в России. Очень красивая природа, похожа на природу Башкортостана. (Работа по карте)

— Прочитайте сказку про себя внимательно до разделительной линии.

— Какие герои есть в этой сказке?

-В конце стоят 3 точки. Что они обозначают? (Сказка не закончена).

— Дальше послушайте, что говорит Михаил Потапович.

— Чтение авторского текста на с.69.

— Перед тем, как прочитать сказку до конца, о чем предупреждает знак в левом верхнем углу? (Толковый словарь).

Какое слово должны найти? (Закрома). Говорите правильно. Закрома.

— Читаем по цепочке. Внимательно следите. 3 ученика читают. Улыбки – оценки.

— Что объясняет эта сказка? (Происхождение полосок на спине бурундука).

Посмотрите знак внизу рисунка. (Вспомни пройденное).

— Вспомните, в какой сказке еще объяснили, почему у бурундука на спине полоски? (Откуда пошли болезни и лекарства. Сказка индейцев Северной Америки).

Работа с картой.

Найдите на карте Северную Америку, выделяем (Интер. доска). Найдите Африку, Алтай. Они находятся близко?

Вот и Миша очень удивлен, он не может ответить на вопрос – почему в разных местах людей волновало, как выглядят животные?

— А вы сможете? (Нет). Некоторые дети могут попытаться ответить на этот вопрос. Кто поможет ответить на такой сложный вопрос?

(Михаил Потапович).

-Внимательно слушайте, что он объясняет.

— Теперь Миша сможет ответить, а вы? Значит, почему в разных местах родились похожие истории?(Потому что у них была похожая жизнь)

-Чтобы это было лучше видно, заполним небольшую таблицу.

Сравним сказки

|

Сказки |

Самая древняя |

Герои |

Объяснение внешнего вида |

Чему учит? |

|

Гиена и черепаха |

||||

|

Нарядный бурундук |

1 столбик – Эти сказки самые древние? (да) Ставим плюс.

2 столбик. – Герои похожи? (Нет) минус

3 столбик – Как объясняют внешний вид животных? (Похоже)

4 столбик – Чему учат сказки? (Дружбе, помогать).

— Больше сходства или различия? (Улыбки – оценки)

5. Закрепление пройденного.

Работа в группах.

Члены клуба «Ключ и заря» приготовили для вас еще одно задание.

1 группа – собираемся около капитана __________

2 группа – собираемся около капитана ___________

3 группа – собираемся около капитана ___________.

Читайте задание.

1. Кто ест скоро, тот и работает споро.

2. Друг познается в беде.

3.Кто не ходит, тот и не падает.

1. Без беды друга не узнаешь.

2. С книгою жить – век не тужить.

3.Семеро одного не ждут.

1. Порядок время бережет.

2.Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

3. Назвался другом — помогай в беде.

Группы выбрали, садитесь. Слушаем капитанов. Какая пословица подходит? Почему? Оценки- улыбки.

— Спасибо за ваши ответы.

6.Рефлексия.

— Вы работали очень дружно. Продолжите предложения.

-Я не знал, теперь я знаю… (что 2 сказки объясняют внешний вид животных, самые древние сказки учат нас помогать, как сравнивать сказки).

— Благодарю! Вы очень активные, общительные, весёлые. Оценки я вам за работу поставила на улыбках, которые дарила во время урока. Учитель поставит в дневники и журнал.

На следующих уроках вы продолжите работу по сравнению сказок. Поэтому домашнее задание члены клуба «Ключ и заря» предлагают вам выбрать по желанию.

Посмотрите на экран.

Домашнее задание.

- Читать по ролям и подготовить пересказ понравившейся сказки.

«Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук.» Можно нарисовать рисунок.

- Найти 2-3 пословицы о дружбе и взаимопомощи.

- Взять в библиотеке сборники сказок и принести на урок.

Они написали их в письме и отдают каждому. Дома подумайте и сами выберите задание.

— Герои сегодняшних сказок научили меня тоже быть благодарной, у вас я многому научилась. Дарите друг другу улыбки всегда.

Отчего у гиены задние ноги короткие

Сказка готтентотов

Встретились однажды шакал и гиена, и, пока они разговаривали, поднялось над ними большое белое облако.

Увидел это шакал, и захотелось ему попробовать облако, потому что было оно белое, как сало. Влез шакал на облако и стал есть его. Когда он наелся, захотелось ему спуститься вниз, а облако тем временем поднялось высоко.

Тогда шакал крикнул гиене:

— Сестрица, я хочу поделиться с тобой! Поддержи меня, я спущусь!

Прыгнул шакал, а гиена поддержала его и не дала ему упасть. Потом и гиена полезла на облако, забралась на самую вершину и стала кусать его.

Насытившись, она крикнула шакалу:

— Эй, серый брат, держи теперь ты меня, да покрепче! Хитрый шакал ответил:

— Не бойся, сестрица, спускайся, я поддержу тебя! -Поднял он вверх лапы, а гиена стала слезать с облака. Она

спустилась на самый край и была уже близко от земли, как вдруг шакал отпрыгнул в сторону и закричал жалобно:

— Ой, сестрица, не сердись! Ах, как мне больно! Мне в ногу вонзился острый шип, он страшно колет меня!

Но гиена уже не могла удержаться и, упав со всего размаха на землю, отшибла себе задние ноги.

Вот и сказке Отчего у гиены задние ноги короткие конец, а кто слушал — молодец!>Сказки народов Африки, Австралии и Океании.

Сказки народов Африки, Австралии и Океании, стр. 6

А в это время мимо проползала улитка. Увидел ее кот, обрадовался:

— Улитка, отвяжи меня!

— А ты меня не убьешь, когда я освобожу тебя? — спросила улитка.

— Нет, нет, — заверил кот, — ничего худого тебе не сделаю.

Освободила улитка кота.

Пришел кот домой и сказал зверям, которые жили по соседству с ним:

— Через пять дней оповестите всех, что я умер и вы собираетесь меня хоронить.

Ничего звери не поняли, но согласились выполнить просьбу кота.

Вот прошло пять дней. Кот улегся на землю, вытянулся и притворился мертвым.

Звери приходят и видят: кот-то мертвый.

А среди зверей была и обезьяна.

Подошла она поближе — проститься с котом, а он как вскочит! Как бросится на нее!

Обезьяна наутек! Только тем и спаслась от кота, что на дерево вспрыгнула.

Вот с тех самых пор обезьяна живет на деревьях и не любит ходить по земле. Это потому, что она очень боится лесного кота.

Откуда пошли ослы

Перевод Ф. Никольникова

Сказка манкань

или когда-то на свете лошади, а ослов и в помине не было. Но среди лошадей оказался один на диво забывчивый конь. Однажды пришел он к богу и говорит:

— Сеньор бог! Будьте добры, скажите, как меня зовут?

Посмотрел на него бог и отвечает:

— Тебя зовут Конь!

Не прошло и двух дней, конь снова забыл свое имя. Опять явился он к богу и попросил напомнить ему, как его зовут.

Бог был в хорошем настроении. Улыбнулся он и сказал:

— Тебя зовут Конь. Но не будь таким рассеянным, больше не забывай свое имя и не тревожь меня попусту. У меня и без тебя дел много.

Помотал Конь головой в знак благодарности и ушел.

Еще несколько дней прошло. И вот как-то ночью проснулся Конь и никак не может вспомнить свое имя! Думал, думал, но все без толку.

На этот раз бог был в дурном настроении, а когда узнал, зачем явился Конь, совсем рассердился.

— Осел, вот ты кто! — закричал бог в сердцах. — Понял? Осел и Ослом останешься!

И бог приделал коню длинные уши, чтобы тот лучше слышал, что ему говорят.

С тех пор и появились на земле длинноухие ослы.

Отчего у гиены задние ноги короткие

Перевод И. Охотиной

Сказка готтентотов

стретились однажды шакал и гиена, и, пока они разговаривали, поднялось над ними большое белое облако.

Увидел это шакал, и захотелось ему попробовать облако, потому что было оно белое, как сало. Влез шакал на облако и стал есть его. Когда он наелся, захотелось ему спуститься вниз, а облако тем временем поднялось высоко.

Тогда шакал крикнул гиене:

— Сестрица, я хочу поделиться с тобой! Поддержи меня, я спущусь!

Прыгнул шакал, а гиена поддержала его и не дала ему упасть.

Потом и гиена полезла на облако, забралась на самую вершину и стала кусать его.

Насытившись, она крикнула шакалу:

— Эй, серый брат, держи теперь ты меня, да покрепче!

Хитрый шакал ответил:

— Не бойся, сестрица, спускайся, я поддержу тебя!

Поднял он вверх лапы, а гиена стала слезать с облака. Она спустилась на самый край и была уже близко от земли, как вдруг шакал отпрыгнул в сторону и закричал жалобно:

— Ой, сестрица, не сердись! Ах, как мне больно! Мне в ногу вонзился острый шип, он страшно колет меня!

Но гиена уже не могла удержаться и, упав со всего размаха на землю, отшибла себе задние ноги. С той поры, говорят, у гиены задние ноги короче передних.

Откуда у зайца шапочка