Предназначенная для взрослых сказка «Премудрый пескарь» при тщательном анализе демонстрирует типичные черты творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Писатель был мастером тонкой иронии. В рамках выбранного стиля автор рисует очень характерные образы, помогая себе использованием приемов гротеска и гиперболизируя фигуры главных героев.

Литературная критика советской школы стремилась искать в русской классике имперского периода черты классового противостояния и социальной борьбы. Та же судьба постигла и сказку о премудром пескаре – в главном герое старательно отыскивали черты презренного мелкого чиновника, дрожащего от страха, вместо того, чтобы посвятить жизнь классовой борьбе.

Однако большинство русских писателей волновали все же не столько революционные идеи, сколько нравственные проблемы общества.

Жанр и смысл названия сказки

Сказочный жанр издавна был привлекателен для беллетристов. Он интересен тем, что в рамках иносказательности можно позволить себе провести любые параллели с объективной действительностью и реальными фигурами современников, не скупясь на эпитеты, но при этом никого не раздражая.

Типичный жанр сказки подразумевает участие в сюжете животных, наделяемых умом, расторопностью, человеческой манерой общения и поведения. В данном случае произведение своей фантасмагоричностью вполне вписывается в сюжет сказки.

Начинается произведение характерно – жил-был. Но при этом оно называется сказкой для взрослых, потому что автор иносказательным языком предлагает читателю задуматься над отнюдь не детской проблемой – о том, как прожить свою жизнь, чтобы перед смертью не сожалеть о ее бессмысленности.

Название вполне соответствует жанру, в котором написано произведение. Пескарь назван не умным, не мудрым, не интеллектуальным, а именно «премудрым», в лучших традициях сказочного жанра (достаточно вспомнить хотя бы Василису Премудрую).

Но уже в самом этом названии угадывается печальная ирония автора. Оно сразу настраивает читателя на раздумья о том, справедливо ли главного героя называть премудрым.

Главные герои

В сказке самым ярким портретом создан образ самого премудрого пескаря. Автор не только характеризует его общий уровень развития – «ума палата» рассказывает предысторию становления особенностей его характера.

Он детально описывает мотивы поступков главного героя, его мысли, душевные метания и сомнения незадолго до смерти.

Пескарь-сын – не глупый, мыслящий, даже склонный к либеральным идеям. При этом он — настолько трусливая особь, что готов вести борьбу даже со своими инстинктами, чтобы сохранить жизнь. Он согласен жить всегда голодным, не создавая своей семьи, не общаясь с сородичами, практически не видя солнечного света.

Из содержания первой части сказки видно, как зарождалась в юном пескаре идея прожить жизнь по собственному плану. Под впечатлением от рассказов отца-пескаря, в молодости едва не попавшего в уху, юный пескарь оценил перспективы своего существования. В нем он увидел только подстерегающие повсюду опасности.

Поэтому сын внял главному поучению отца и, лишившись родителей, решил предпринять все доступные меры, чтобы никогда не рисковать своей жизнью. Все, что он впоследствии делал, было направлено на реализацию задуманного.

В итоге, не сама жизнь во всей ее полноте, а именно сохранение жизни приобрело наибольшее значение, превратилось в самоцель. И ради этой идеи пескарь пожертвовал абсолютно всем, ради чего, собственно, он и появился на свет.

Пескарь-отец — второй герой сказки. Он, заслуживая позитивной характеристики автора, жил обычной жизнью, имел семью и детей, рисковал в меру, но имел неосторожность на всю жизнь напугать сына рассказом о том, как он чуть в уху не попал.

Основная картина его личности формируется у читателя преимущественно благодаря рассказу об этом драматическом инциденте, излагаемому от первого лица.

Краткое содержание сказки Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь»

Пескарь, сын хороших и заботливых родителей, оставшись один после их смерти, переосмыслил свою жизнь. Будущее его испугало.

Ему виделось, что он слаб и беззащитен, а водный мир вокруг него полон опасностей. Чтобы сохранить свою жизнь, пескарь стал копать себе нору, чтобы прятаться от основных угроз.

Днем он из нее не выбирался, гулял только ночью, из-за чего со временем почти ослеп. Если снаружи мерещилась опасность, то он предпочитал оставаться голодным, чтобы не рисковать. Из-за своего страха пескарь отказался от полноценной жизни, общения и продолжения рода.

Так он прожил в своей норе больше ста лет, дрожа от страха и считая себя премудрым, потому что оказался столь предусмотрительным. При этом другие обитатели водоема не разделяли его мнения о себе, считая дураком и остолопом, который живет отшельником ради сохранения своей никчемной жизни.

Иногда ему снился сон, в котором он выигрывает двести тысяч рублей, перестает дрожать и становится настолько большим и уважаемым, что сам начинает глотать щук. При этом на самом деле он не стремится стать богатым и влиятельным, это всего лишь тайные мечты, воплощенные в снах.

Однако перед смертью пескарю приходят в голову мысли о никчемно прожитой жизни. Анализируя прожитые годы, думая о том, что никого никогда не утешил, не порадовал, не обогрел, он осознает, что если бы другие пескари вели такую же бесполезную жизнь, как и он, то пескарий род быстро бы пресекся.

Умирает он так же, как жил – незаметно для других. По словам автора, он исчез, а скончался в результате естественной смерти или был съеден – никому не интересно, даже автору.

Сказки Салтыкова-Щедрина. «Премудрый пескарь»

М. Е. Салтыков-Щедрин – великий русский сатирик, революционер-демократ, соратник Чернышевского и Некрасова. Своим оружием против общественного зла и социальной несправедливости он избрал сатиру, а именно – сатирическую сказку-притчу. Этот жанр он развил в своем творчестве до совершенства. В своих аллегорических сказках писатель сумел сказать о русском обществе 1860–1870 гг. больше, чем историки тех лет. Чернышевский утверждал: «Ни у кого из предшествующих Щедрину писателей картины нашего быта не рисовались красками более мрачными. Никто не карал наших собственных язв с большей беспощадностью». Салтыков-Щедрин пишет «сказки» «для детей изрядного возраста», то есть для взрослого читателя, который пока еще, словно ребенок, не видит творящегося вокруг зла. Сказка по простоте своей формы доступна любому, даже неискушенному, читателю а мораль ее более чем прозрачна. Вот почему цензор XIX в. с недоумением писал в своем доносе: «Намерение г. С. издать некоторые свои сказки отдельными брошюрами более чем странно. То, что г. С. называет сказками, вовсе не соответствует своему названию; его сказки – это та же сатира, и сатира едкая, тенденциозная, более или менее направленная против общественного и политического нашего устройства». В сказках сатирически представлена Россия периода застоя. В них представлены самые разные общественные группы: бюрократизированное чиновничество, помещики, туповатые и трусливые обыватели. Именно обывательскому взгляду на жизнь и посвящена сказка «Премудрый пескарь». Пескарь был «умеренным и либеральным». С первых этих слов мы видим перед собой не то рыбу, не то человека – одно слово: ни рыба, ни мясо. Когда хотят описать невыразительное, бесстрастное, туповатое или самодовольное лицо, говорят: рыбье. Вот таким человеком и был премудрый пескарь. В чем же заключалась его премудрость? Папенька научил его «мудрости жизни»: ни во что не вмешиваться, беречь себя. Теперь сидит всю жизнь в своей норе и дрожит, как бы не угодить в уху или не оказаться в пасти щуки. Очень многие люди тогда (да и теперь!) трясутся за свою шкуру, боятся лишнее слово сказать. Казалось бы, зла от них никакого: какое зло может причинить человек, который из своей норы редко нос показывает? И все-таки есть от них зло, и немалое. Только благодаря тому что сотни, тысячи таких пескариков сидят по норкам, в мире творится столько несправедливости, что подумать об этом действительно страшно. Те, кто может в силу недостаточности инстинкта самосохранения высказаться против, вряд ли будут услышаны. Как их услышат, да и кто станет слушать, если премудрых пескарей – большинство? Но, впрочем, пускай и не творил никакого зла премудрый пескарь. И цели своей он вроде бы достиг. Прожил более ста лет, так и не попавшись ни щуке на зуб, ни в сети. Однако жить ему было нелегко: жил – дрожал, а когда пришло время умирать, то и умирая – дрожал. Вопрос: для чего в таком случае было жить сто лет? Ничего хорошего он в жизни не сделал, и никто не помнит его, так что умер пескарь перепуганным и одиноким. В этой сказке выведен образ мелкой, жалкой рыбешки, беспомощной и трусливой. Она как нельзя лучше характеризует дрожащего обывателя. Щедрин приписывает рыбе человеческие свойства и вместе с тем показывает, что и человеку могут быть присущи «рыбьи» черты. Смысл этой аллегории раскрывается в словах автора: «Неправильно полагают те, кто думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норе и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари». Сказки Салтыкова-Щедрина оказались важными для современников и до сих пор их читают с удовольствием. Салтыков-Щедрин до конца своей жизни остался верен идеям своих друзей по духу: Чернышевского, Добролюбова, Некрасова. Значение творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина тем более велико, что в годы тяжелейшей реакции он почти в одиночестве продолжал прогрессивные идейные традиции 1860-х гг.

Похожие материалы:

- Смысл названия произведения Салтыкова-Щедрина «История одного города» — —

- «Арина Петровна и ее сыновья» (по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы») — —

- Народ и самодержавие в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина — —

- В чем непреходящая ценность сказок Салтыкова-Щедрина? — —

- Письменный анализ сказки (по сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик») — —

- Почему Салтыков-Щедрин обратился к жанру сказки? — —

- Вызывает ли у читателя жалость герой романа М. Е. Салтыкова-Щедрина Иудушка Головлев? — —

- Жизненный путь Иудушки (роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы») — —

- Сочинение Салтыкова-Щедрина «Господа головлевы» как попытка создания «семейного» романа» — —

- Семья Головлевых (по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы») — —

- < Назад

- Вперёд >

Чему учит сказка «Премудрый пескарь»

Автор иносказательным языком пытается заставить читателя переосмыслить важнейшую философскую тему – о смысле жизни.

Именно то, на что человек растратит свою жизнь, и станет в итоге основным критерием его мудрости.

С помощью гротескного образа пескаря Салтыков–Щедрин пытается донести эту мысль до читателя, предостеречь молодое поколение от неверного выбора своей стези, а более старшему — предлагает задуматься о достойном финале жизненного пути.

На примере пескаря автор показывает, как малодушие и трусость могут заставить совсем неглупого, подающего надежды человека вести «растительную» жизнь, и в итоге расточить ее впустую.

История не нова. Евангельская притча о человеке, закопавшем свой талант в землю, как раз об этом. В ней дается самый первый и главный нравственный урок на эту тему. В дальнейшем в литературе неоднократно поднималась проблема маленького человека — «твари дрожащей», и его места в обществе.

Но при всем этом изрядная часть поколения современников Салтыкова–Щедрина — знакомая с литературным наследием предков, образованная, и в меру либеральная, не сделала нужных выводов, поэтому во множестве своем являла собой именно таких пескарей, не имеющих ни гражданской позиции, ни социальной ответственности, ни стремления к позитивному преобразованию общества, окопавшись в своем мирке и дрожа от страха перед власть имущими.

Любопытно, что само общество тоже считает подобных особей балластом — не интересным, глупым и бессмысленным. О пескаре обитатели водоема высказывались крайне нелицеприятно, несмотря на то, что он жил, никому не мешая, никого не обижая и не наживая врагов.

Конец жизни главного героя очень показателен – он не умер, не был съеден. Он исчез. Автор выбрал такой финал, чтобы еще раз подчеркнуть эфемерность существования пескаря.

Основная мораль сказки в следующем: если при жизни человек не стремился делать добро и быть нужным, то и смерти его никто не заметит, потому что существование его не имело смысла.

Во всяком случае, перед смертью главный герой сожалеет именно об этом, задавая себе вопросы – кому он сделал доброе дело, кто сможет его с теплом вспомнить? И не находит утешительного ответа.

1. Историческая справка. После удавшегося покушения народовольцев на паря Александра II (01.03.81) наступает пора реакции. Русский либерализм даже в самых безобидных его проявлениях от крыто провозглашается «изменой» отечеству. В нравственную атмосферу жизни проникают подозрительность и трусость. Шпиономания официально именуется «строгим наблюдением друг за другом». Доносчики нарекаются борцами «с изменой».

Страшнее всего, считал Салтыков-Щедрин, малодушие, овладевшее настроениями некоторой части русской интеллигенции. В эту мрачную реакционную пору писатель-сатирик и берется своей сказкой «Премудрый пескарь» напомнить современникам о человеческом достоинстве, о чести и стыде, о мудрости, истинной и мнимой.

2. Работа по сказке.

Задания:

1. Краткий пересказ.

2. Анализ.

3. Как вы понимаете смысл заглавия?

4. Каково значение эпитета «премудрый»?

Учащиеся подбирают синонимы к слову «премудрый»: умный, мудрый, толковый, разумный, рассудительный, (просторечные: башковитый, мозговитый, обладающий здравым умом) и антонимы к нему же: глупый, неумный, несообразительный, бестолковый.

Значит, автор называет пескаря «премудрым», но смысл в это слово вкладывает бесспорно иронический. «Премудрый» в устах автора звучит насмешливо, язвительно.

Поначалу автор без особого иронического «нажима» именует молодого пескаря умным («И отец, и мать у него были умные…»; «А у молодого пескаря ума палата была…»). Первые шесть абзацев создают иллюзию повествования об «обычных» сказочных (или басенных) рыбах, о рыбьем царстве. Здесь и большие рыбы плавают, и раки обитают, и водяные блохи, и пескари целыми стадами водятся…, упоминается рыбацкая артель с неводом, и, наконец, печальные и угнетающие воспоминания отца-пескаря об ухе, которую он чуть было не отведал. Словом, рыбы и есть рыбы. Только обращаются они друг с другом, как и положено в сказках, на человеческий манер, и даже наказы друг другу дают, как жить: «Смотри, сынок — говорил старый пескарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

Учащиеся вспоминают заветы отцов-героев своим детям в других классических произведениях («Капитанская дочка» А. С. Пушкина: от Петруши Гринева: «Береги платье снову, а честь смолоду». «Горе от ума» А. Грибоедова: Молчалин: мне завещал отец: во-первых, угождать всем людям без изъятья хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить. Слуге его, который чистит платья, швейцару, дворнику во избежания зла, собаке дворника, чтоб ласкова была. «Мертвые души» Н. В. Гоголя: отец Павлуше Чичикову: «…больше всего береги и копи копейку: это вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и прошибешь на свете копейкой»).

Учащиеся размышляют о жизненной позиции старого пескаря: «гляди в оба!». Жизненная позиция пескаря до конца не совпадает ни с молчалинской карьеристской, ни с чичиковской, приобретательской, ничего общего и с заветом отца Петра Гринева. Главный мотив, предостерегающий, напоминающий о необходимости устраниться от массы жизненных опасностей и невзгод, заботиться о себе, о собственной своей сохранности и благополучии.

С седьмого абзаца в сказку входит новый мотив. Уточняющий наше представление о премудром пескаре: «Был он пескарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать». Этот эпизод дает прямой намек на интеллигентных людей, исповедующих принцип полного невмешательства в течение жизни. Пескариная премудрость близка к некоторым ненавистным Салтыкову-Щедрину житейским пословичным изречениям, маскирующим рыбью обывательскую мораль: «с сильным не борись»; «всякий сверчок должен знать свой шесток»; «моя изба (хата) с краю»; «уши выше лба не растут» и другие.

Автор в сказке мастер связал разные повествовательные планы: реально-исторический, конкретно-бытовой и сказочно-фантастический.

Бытовая деталь – пескарь даже жениться не рискнул, и «детей не имел, хотя у отца его была большая семья…» Тут же следует сугубо сказочное продолжение: «Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились… Так уж не до семьи, а как бы только самому прожить!»

Сразу вслед за этим сугубо бытовой иронический переход: «Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вино не пьет, табаку не курит…»

В сказку входят скупо, но выразительно приметы конкретно-исторического времени: «Был он пескарь… умеренно-либеральный», мечтал приобрести «выигрышный билет», пескари «не чуждались общественности» и были бы «достойными гражданами».

В конце урока предлагаются вопросы по сказке:

— Меняется ли к концу сказки общий эмоциональный тон повествования, общее настроение?

— Чем эти перемены, по вашему мнению, вызваны?

— Что за мысли посещают пескаря перед смертью?

— Как, по предположению автора кончает свою жизнь пескарь?

(Шаг за шагом прослеживая ход пескариных умозаключений, автор вызывает читателя то лукавую насмешку, то язвительный отклик, то чувство брезгливости. В конце произведения может даже появиться сострадание к жалкой судьбе тихого, робко-безгласного, умеренно аккуратного существа. Щедринскому пескарю, подводящему итоги долгой своей жизни, открывается долгая и тоскливая истина (слышится здесь и авторская предостерегающая интонация): «неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестья, ни славы, ни бесславья … живут, даром место занимают да корм едят». Рой вопросов смущает пескаря: «какие у него были радости? Кого он утешал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал о нем, кто об его существовании вспомнит?» Пескаря гложет обида, что другие рыбы, которые то и дело мимо его нор шмыгают и минуют его не иначе как «остолопом», «дураком», «срамцом», искренне дивясь «как таких идолов вода терпит».)

Итак, в сказке «Премудрый пескарь» содержится важный нравственный урок: трусость, страх, обывательское равнодушие ко всему на свете кроме собственной персоны рано или поздно лишает человеческую жизнь всякого смысла, житейская «премудрость» умерщвляет в людях ум, честь, совесть. Сказка учит честности, гражданской смелости и благородству, напоминает о цене человеческой жизни, о ее смысле.

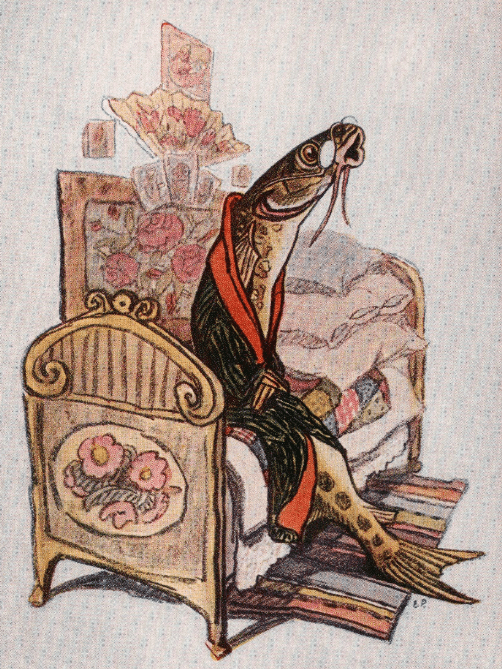

В заключение урока можно предложить рассмотреть иллюстрации к сказке Б. Ефимова, Н. Муратова, Е. Рачева. Сравнить их, определить, какие эпизоды запечатлены художниками.

Домашнее задание:

1. Прочитать страницы 188-193 по учебнику.

2. Используя материалы урока и учебника, письменно ответить на вопрос своими словами: в чем трудность искусства сатирика?

3. Подготовить устный ответ на один вопрос:

— Что сближает сказки Салтыкова-Щедрина с народными сказками и в чем их отличие?

— На какие тематические группы делятся сказки Салтыкова-Щедрина? Докажите на примере прочитанных сказок.

— Каковы основные причины обращения Салтыкова Щедрина к жанру сказки?

— Какие возможности открывал этот жанр? (Задания 3,4, 5 учащиеся могут выполнить по выбору).

4. Выписать афоризмы из 3-4 сказок Салтыкова-Щедрина.

5. Подготовиться к уроку-зачету.

Урок 12 (80)

Конспект открытого урока по русской литературе «Сказки

Салтыкова-Щедрина»

Шихмирзаева Сахиб Нуралиевна – Учитель русского языка и литературы

Эпиграф

к уроку: Неправильно полагают те, кои думают, что лишь

те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев

от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане,

а по меньшей мере бесполезные пискари.( М.Е. Салтыкова-Щедрин)

Цель урока: выяснить причины

обращения писателя к сказкам, выделить основные темы сказок, раскрыть их

идейную направленность, показать художественное своеобразие сказок, словарная

работа над литературными терминами, развивать умение анализировать сказки,

показать их актуальность и в наши дни.

Оформление: Портрет

М.Е. Салтыкова-Щедрина, выставка изданий произведений писателя, на доске

эпиграф, презентации

Предварительное домашнее задание:

1. Прочитать сказки: «Коняга», “Дикий помещик”, “Премудрый пескарь”,

«Вяленая вобла»

2. Подобрать синонимы и антонимы к слову “премудрый”,

объяснить смысл названия сказки “Премудрый пискарь”.

3. Выделить в сказке “Дикий помещик” сказочные формулы:

зачин, присказку; пословицы и поговорки.

4.Символ измученного коня,кого высмеял писатель в лице четырех пустоплясов?

Ход урока

1.

Орг. момент. Сообщение темы.

2.

Актуальность

Прочитайте пожалуйста ваши карточки и ответьте

на вопрос

Актуально ли творчество Салтыкова- Щедрина в наши дни?

Я думаю, без сомнения – нет, не актуально!

На вчерашнем заседании литературно-философского клуба мнения о Щедрине

разделились.

Я полагаю, что Щедрин — сатирик по преимуществу, писатель без второго

измерения, диалектики и глубины.

Щедрин даёт не портрет общества, а карикатуру, то есть он совершенно

верно подмечает правду, но только одну её сторону. «История одного

города» — блестящее тому подтверждение и к тому же эта правда уже ушла в

историческое прошлое. Нет уже ни помещиков, ни дворян , ни крепостных, а

следовательно и сатира на них утратила свою былую популярность.

Сатиру Щедрина возможно использовать только для критики определенного

строя.

Литературовед и

редактор журнала М.Д.Смирнов

Ответы учащихся

-Дело в том, что этот литературовед выдуманный, также, как и текст. Я же

хотела посмотреть пойдете ли вы слепо за мнением уважаемого лица или поразмыслите

и осмелитесь отстаивать свою точку зрения. И всегда ли можно верить источникам

информации?

3.

Исполин ( чтение отрывка учителем)

Учитель гимназии, преподающий русскую

литературу и грамматику, господин Костыка изменил идеалам молодости,

превратился в бездушного чиновника. Однажды он учинил экзамен великим русским

писателям. Их портреты, «приобретенные когда-то давным-давно, в телячьи годы

восторженных слов и сохраненные частью по скупости, частью по механической

привычке», висят у него в кабинете. Они его враги, страшные и неуязвимые.

— Смеетесь? — закричал вдруг Костыка и ударил

кулаком по столу. — Так? Хорошо же! Так вот, я заявляю вам, что все вы —

дилетанты, самоучки и безграмотны. Это я говорю вам — профессионал и авторитет!

Я, я, я, который сейчас произведу вам экзамен. Будь вы хоть распрогений, но

если ваша жизнь, ваши нравы, мысли и слова преступны, безнравственны и

противозаконны — то единица, волчий паспорт и — вон из гимназии на все четыре

стороны. Пускай потом родители плачут.

Вот вы, молодой человек! Хорошего роду.

Получили приличное образование. К стихам имели способность. К чему вы ее

употребили? Что писали? «Гавриилиаду»? Оду к какой-то там свободе или

вольности? Ставлю нуль с двумя минусами. Ну, хорошо. Исправились… Так и быть

— тройка. Стали на хорошую дорогу. Нет, извольте: камер-юнкерский мундир вам

показался смешным. Ведь нищим были, подумайте-ка. Еще нуль. Стишки писали

острые против вельмож? Нуль с двумя. А дуэль? А злоба? За нехристианские чувства

— единица.

А вы, господин офицер? Могли бы служить,

дослужились бы до дивизионного командира, а почем знать, может быть, и выше.

Кто вам мешал развивать свой гений? Ну… там оду на случай иллюминации,

экспромт по случаю полкового праздника?.. А вы предпочли ссылку, опалу. И

опять-таки умерли позорно. Верно кто-то сказал: собаке — собачья смерть. Итак:

талант — три с минусом, поведение — нуль, внимание — нуль, нравственность —

единица, закон божий — нуль.

Так он злорадно и властно экзаменовал одного за

другим безмолвных исполинов, но уже чувствовал, как в его душу закрадывался

холодный, смертельный страх.

Но вдруг его глаза столкнулись с гневными,

расширенными, выпуклыми, почти бесцветными от боли глазами,— глазами человека,

который, высоко подняв величественную бородатую голову, пристально глядел на

Костыку. Сползший плед покрывал его плечи.

— Ваше превосходительство… — залепетал

Костыка и весь холодно и мокро задрожал.

И раздался хриплый, грубоватый голос, который

произнес медленно и угрюмо:

— Раб, предатель и…

И затем пылающие уста Щедрина произнесли еще

одно страшное, скверное слово, которое великий человек если и произносит, то

только в секунды величайшего отвращения. И это слово ударило Костыку в лицо,

ослепило ему глаза, озвездило его зрачки молниями…

… Он проснулся, потому что, задремавши над

стаканом, клюнул носом о стакан и ушиб себе переносицу. «Слава богу, сон!

— подумал он радостно. — Слава богу! А-а! Так-то вы, господин губернатор?

Хорошо же-с. Свидетелей, благодаря бога, нет…»

И с ядовитой усмешкой дрожащими руками он

отцепил от гвоздя портрет Салтыкова, отнес его в самый укромный уголок своей

квартиры и повесил там великого сатирика на веки вечные

— как вы думаете, почему именно Щедрин в

рассказе осмеливается сказать героювсе лицо?

4.

слово учителя о Щедрине

5.

презентация ученицы. (биография Салтыкова-Щедрина)

6.

Слово учительницы о сказках

6. Работа над сказками проводится по рядам.

Первый ряд работает над сказкой “Вяленая вобла” 1884 год.

Раскрыть следующие вопросы:

– История создания

(Сказка была написана для февральского журнала “Отечественные

записки”, 1884 г., но изъята по требованию цензуры. Писатель трижды пытался

напечатать сказку в России, но безуспешно. И лишь в 1906 году удалось ее

напечатать в смягченной редакции под заглавие “Мала рыбка, а лучше большого

таракана”)

– Краткий пересказ.

– Как жила вобла? Как объясняет свой ум-разум?

(Умна, что вовремя провялили, лишили чувств, мыслей, совести.

“Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести – ничего

такого не будет!)

– Какие пороки современности высмеивает сатирик в этой сказке?

(Своей проповедью, своими спасительными речами вобла оправдывает и прославляет

низменное существование трусливых и жалких “премудрых пискарей”. Процесс

“вяления”, омертвения и опошления душ показывает сатирик. Пошлые речи и призывы

воблы помогали людям, утратившим гражданское достоинство, “жить”, ни о чем не

думая, не заглядывая в будущее.)

Второй ряд работает над сказкой “Дикий помещик” 1869 год.

Раскрыть следующие вопросы:

– Краткий пересказ.

– Что сближает сказки Салтыкова-Щедрина с народными

сказками?

(Типичные сказочные зачины: “В некотором царстве, в некотором

государстве…”, присказки: “По щучьему велению”, “Много ли, мало ли времени

прошло…”; характерные для народной речи обороты: “думал-думал”,

“сказано-сделано”; постоянные эпитеты: “туча черная”, “тело белое”; троекратные

повторения, лексика народных сказок: глядючи, молвит, кишмя-кишат; сказочные

персонажи – Медведь Михаило Иванович)

– Какие пороки обличает писатель? О чем сетует?

(Жизнь за счет народного труда превратила помещика в паразита. С

исчезновением мужика наступают всяческие лишения, после которых помещик

превращается в дикого зверя. Салтыков-Щедрин убеждает в том, что

народ-создатель основных материальных и духовных ценностей, опора государства.

Горечью проникнуты слова сатирика, посвященные народу. Терпит он притеснения

помещика и только к богу обращается за помощью.)

– Выписать из текста сказки примеры: иронии, гиперболы,

гротеска.

Остальные работают по сказке «Премудрый пескарь»

Задания:

1. краткий пересказ

2. анализ

3. как вы понимаете смысл заглавия?

4. каково значение эпитета «премудрый»?

Значит, автор называет пескаря «премудрым», но смысл в это слово

вкладывает бесспорно иронический. «Премудрый» в устах автора звучит насмешливо,

язвительно.

Поначалу автор без особого иронического «нажима» именует

молодого пескаря умным («И отец, и мать у него были умные…»; «А у молодого

пескаря ума палата была…»). Первые шесть абзацев создают иллюзию

повествования об «обычных» сказочных (или басенных) рыбах, о рыбьем царстве.

Здесь и большие рыбы плавают, и раки обитают, и водяные блохи, и пескари целыми

стадами водятся…, упоминается рыбацкая артель с неводом, и, наконец,

печальные и угнетающие воспоминания отца-пескаря об ухе, которую он чуть было

не отведал. Словом, рыбы и есть рыбы. Только обращаются они друг с другом, как

и положено в сказках, на человеческий манер, и даже наказы друг другу дают, как

жить: «Смотри, сынок — говорил старый пескарь, умирая, — коли хочешь жизнью

жуировать, так гляди в оба!»

Учащиеся вспоминают заветы отцов-героев своим детям в других

классических произведениях («Капитанская дочка» А.С. Пушкина: отец Петруши

Гринева: «Береги платье снову, а честь смолоду». «Горе от ума» А. Грибоедова:

Молчалин: мне завещал отец: во- первых, угождать всем людям без изъятья

хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить. Слуге его,

который чистит платья, швейцару, дворнику во избежания зла, собаке дворника,

чтоб ласкова была. «Мертвые души» Н.В. Гоголя: отец Павлуше Чичикову:

«…больше всего береги и копи копейку: это вещь надежнее всего на свете.

Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не

выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и прошибешь на свете копейкой»).

Учащиеся размышляют о жизненной позиции старого пескаря: «гляди

в оба!». Жизненная позиция пескаря до конца не совпадает ни с молчалинской

карьеристской, ни с чичиковской, приобретательской, ничего общего и с заветом

отца Петра Гринева. Главный мотив, предостерегающий, напоминающий о

необходимости устраниться от массы жизненных опасностей и невзгод, заботиться о

себе, о собственной своей сохранности и благополучии.

С седьмого абзаца в сказку входит новый мотив. Уточняющий наше

представление о премудром пескаре: «Был он пескарь просвещенный,

умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что

мутовку облизать». Этот эпизод дает прямой намек на интеллигентных людей,

исповедующих принцип полного невмешательства в течение жизни. Пескариная

премудрость близка к некоторым ненавистным Салтыкову-Щедрину житейским

пословичным изречениям, маскирующим рыбью обывательскую мораль: «с сильным не

борись»; «всякий сверчок должен знать свой шесток»; «моя изба (хата) с краю»;

«уши выше лба не растут» и другие.

Автор в сказке мастерски связал разные повествовательные планы:

реально-исторический, конкретно-бытовой и сказочно-фантастический.

Бытовая деталь — пескарь даже жениться не рискнул, и «детей не

имел, хотя у отца его была большая семья…» Тут же следует сугубо сказочное

продолжение: «Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и

щуки были добрее, и окуни на нас мелюзгу, не зарились… Так уж не до семьи, а

как бы только самому прожить!»

Сразу вслед за этим сугубо бытовой иронический переход: «Ни

друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вино

не пьет, табаку не курит…»

В сказку входят скупо, но выразительно приметы

конкретно-исторического времени: «Был он пескарь… умеренно-либеральный»,

мечтал приобрести «выигрышный билет», пескари «не чуждались общественности» и

были бы «достойными гражданами».

В конце урока предлагаются вопросы по сказке:

— Меняется ли к концу сказки общий эмоциональный тон

повествования, общее настроение?

— Чем эти перемены, по вашему мнению, вызваны?

— Что за мысли посещают пескаря перед смертью?

— Как, по предположению автора кончает свою жизнь пескарь?

(Шаг за шагом прослеживая ход пескариных умозаключений, автор

вызывает читателя то лукавую насмешку, то язвительный отклик, то чувство

брезгливости. В конце произведения может даже появиться сострадание к жалкой

судьбе тихого, робко-безгласного, умеренно-аккуратного существа. Щедринскому

пескарю, подводящему итоги долгой своей жизни, открывается долгая и тоскливая истина

(слышится здесь и авторская предостерегающая интонация): «неправильно полагают

те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои,

обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей

мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести,

ни бесчестья, ни славы, ни бесславья … живут, даром место занимают да корм

едят». Рой вопросов смущает пескаря: «какие у него были радости? Кого он

утешал? Кому доброе слово сказал ? Кого приютил, обогрел, защитил ? Кто слышал

о нем, кто об его существовании вспомнит ?» Пескаря гложет обида, что другие

рыбы, которые то и дело «мимо его нор шмыгают», и минуют его не иначе как

«остолопом», «дураком», «срамцом», искренне дивясь «как таких идолов вода

терпит».)

Итак, в сказке «Премудрый пескарь» содержится важный

нравственный урок: трусость, страх, обывательское равнодушие ко всему на свете

кроме собственной персоны рано или поздно лишает человеческую жизнь всякого

смысла, житейская «премудрость» умерщвляет в людях ум, честь, совесть. Сказка

учит честности, гражданской смелости и благородству, напоминает о цене

человеческой жизни, о ее смысле.

7. тематика

сказок – карточки

На доске записаны темы сказок. Задача

учеников : Карточки с названиями сказок прикреплять к ее теме (Вяленая вобла ,Дикий

помещик, Коняга, Медведь на воеводстве,Повесть о том, как один мужик двух

генералов прокормил,Премудрый пескарь,Самоотверженный заяц,Здравомысленный заяц)

(Темы — Сатира на правительственные круги и господствующее сословие;

2) сатира на либеральную интеллигенцию;

3) сказки о народе;

4) сказки, обличающие эгоистическую

мораль и утверждающие христианские идеалы.)

8. Актуальность

сказок щедрина

— Актуальны ли сказки Салтыкова-Щедрина?

Каков теперь будет ваш ответ?

— Что понравилось вам в сегодняшнем

уроке?

— К каким выводам пришли?

10. Заключительное слово учителя.

Хотя сказки Салтыкова-Щедрина создавались более 130 лет назад, в

определенное историческое время, при определенном строе, имели прототипы, легко

узнаваемые современниками писателя, но и в наше время эти сказки читаются не

как рассказы XIX века, а как журналистские очерки о современной жизни.

Актуальность и узнаваемость персонажей сказок Салтыкова-Щедрина не перестает

удивлять своей неизменностью. Уже кажется ничего не может вывести из нашей

жизни ни премудрого пескаря, ни вяленой воблы, ни медведя на воеводстве и т.д.

Так кто же эти герои? Часть нашей русской судьбы или все-таки явление

временное. Поразмышляйте об этом и напишите дома сочинение-эссе “О

существовании героев Салтыкова-Щедрина в наше время” или сочинение на тему:

“Художественное своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина”.

Сам

Салтыков-Щедрин считал, что пишет не смешные, а страшные вещи. Когда он читал

свои произведения перед публикой и слышал смех в зале, то страшно обижался.

Поэтому видеть в произведения Щедрина только смех значит упустить самые лучшие

страницы его творчества.

Уроки 2–3.

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества

Цель урока: раскрыть художественное своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина.

Метод: сообщения обучающихся, беседа по сказкам, работа по группам.

Словарная работа

-

Гротеск – тип художественной образности, основанный на фантастике, схеме, гиперболе, причудливом сочетании и контрасте фантастического и реального, трагического и комического, правдоподобия и карикатуры.

-

Гротеск – изображение действительности в преувеличенном, уродливо-комическом виде, переплетение реального и фантастического, страшного со смешным.

Оборудование: тексты сказок, книга М.Е. Салтыков-Щедрин в портретах, иллюстрациях, документах. Л., Просвещение, 1968.

Ход урока

I. Вступительное слово преподавателя

Творчество Салтыкова-Щедрина чрезвычайно разнообразно. Он писал романы, драмы, очерки, обозрения, рассказы, статьи, рецензии, сказки.

Форму литературной сказки использовали до Салтыкова-Щедрина многие. Вспомните сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане» и другие. Сказки Салтыкова-Щедрина отличаются. Его сказки современные литературоведы называют «малой энциклопедией его сатиры». Темы, герои, художественные приёмы, которые он накапливал на протяжении сорокалетнего творческого пути, сконцентрировались на трёх пятистраничных сказках.

Сказки это итог многолетних жизненных наблюдений, итог всего творческого пути писателя. В них сплетается фантастическое и реальное, комическое и трагическое, широко используется гротеск, гипербола, эзопов язык. В сказках Салтыкова-Щедрина встречаем героев его эпохи: невежественные правители («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве…»), народ, покорный и талантливый («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Коняга»).

Беспримерная сатира на русскую интеллигенцию развёрнута в сказках о рыбах и зайцах («Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц», «Премудрый пескарь», «Карась идеалист» и другие).

Сказки Салтыкова-Щедрина писались для широких читательских кругов. Многозначителен подзаголовок «Сказки для детей изрядного возраста»; «Для детей от 7 до 70 лет». Писатель хотел издать их в виде сборников-брошюр ценой по три копейки, чтобы любой мог их купить. Цензура запретила это издание, но всё же сказки дошли до читателя. Сказки отличаются истиной народностью, в них писатель выступает как защитник народных интересов. Цель их – пробудить народ, чтобы «дети изрядного возраста» возмужали и перестали быть детьми.

II. Работа над сказками по группам

1 группа – «Дикий помещик» (1869).

План

-

Краткий пересказ

-

Элементы народной сказки

-

В чем отличие от сказок народных

-

Какие пороки обличает писатель? Над чем смеется?

-

Какие эпизоды при чтении вызвали улыбку?

(Причудливое соединение фантастического и реального, гротескные формы, зачин «В некотором царстве…»; типичные присказки: «Сказано – сделано», «По-щучьему велению»; «Много ли, мало ли времени прошло»; постоянные эпитеты и обычные в фольклоре изменения порядка слов: «туча чёрная», «тело, белое, рыхлое, рассыпчатое»; троекратное повторение однородных действий: «третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет».

За типично сказочным началом следует вдруг неожиданное уточнение, содержащее конкретно-исторический намёк: «И был этот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое». Помещичья глупость, выливающаяся в чтение крайне реакционной, крепостнической газеты «Весть», и помещичья дебелость – такое внезапное сближение внешне не соединимого, вызывает комический эффект. Затем в комическом же и бытовом, драматическом ключе передана история реальных отношений помещиков и крестьян после отмены крепостного права. Глупый помещик полон страха, что мужики у него все добро «приедят». «Освобождённые» крестьяне «куда ни глянут – всё нельзя да не позволено, да не ваше». Вконец измученные крестьяне взмолились: «Господи! Легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!» Исполнилось желание мужиков, «услышал милостивый бог слёзную молитву сиротскую, и не стало мужика на всём пространстве владений глупого помещика».

С этих строк читатели становятся живыми свидетелями фантастического, сказочного «эксперимента», который предложен писателем-сатириком: что же могло бы статься с помещиком, если лишить его крестьян, оставить наедине с самим собой, на полном, так сказать, самообеспечении.

Итак, главная идея сказки – гротескный, сказочно-сатирический намёк очевиден: мужиком живёт Россия, его трудом и заботами; подневольный мужичий труд сохраняет помещичью дебелость. Народ – создатель материальных и духовных благ, без него наступит голод и одичание.)

Анализ сказки «Дикий помещик».

Самое начало «Дикого помещика» вводит нас в мир сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был…».

Лексика народных сказок: глядючи, молвит, кишмя-кишат. Сказочные словосочетания: сказано – сделано, по щучьему велению… Есть сказочный персонаж – медведь Михайло Иванович, но рядом с ним неожиданно появляется актёр Малого театра Садовский, капитан-исправник, называется реакционная газета «Весть» и временнообязанные мужики.

В сказке нелепа фигура помещика: жизнь за счёт народа превратила его в паразита. Весь смысл его существования – «понежить своё тело белое, рыхлое, рассыпчатое». Живёт за счёт своих Сенек, презирает их, ненавидит, боится, не выносит «холопьего духу». При этом считает себя опорой Российского государства. Он – князь Урсус Кучум-Кильдибаев. Но фамилия князя напоминает о татарском иге. Потомок татарских ханов, он и теперь выступает как враг народа, чужеземный захватчик, ненавидящий и презирающий порабощённый народ.

Подобно сказочной Бабе-Яге, которая говорит: «Фу-фу, русским духом пахнет», князь не переносит русского духа, холопьего запаха и радуется, когда мужика не стало в его владениях. Но что важно, с исчезновением мужика наступают не только голод и всяческие лишения, но и полное одичание. Российский дворянин превращается в дикого зверя, который ногтями разрывает добычу, да так со всеми внутренностями со шкурой и ест.

Одичание помещика свидетельствует о том, что народ – созидатель и материальных и духовных ценностей. Без него не только мясо и масло исчезают с рынка, но и наступает упадок культуры. Русский мужик – кормилец и поилец. Горечью проникнуты слова, посвящённые народу. Терпит он притеснения помещика и только к богу обращается за помощью. В конце сказки летит отроившийся рой мужиков, «сейчас эту благодать собрали, посадили в клетушку и послали в уезд». Конечно, это гротескный образ, но в фантастической форме выражена горькая правда. Мужики уподобляются бессловесным существам, живущим стадной жизнью. В сказке народу звучит призыв – вопрос Некрасова: «Ты проснёшься ли исполненный сил?..»

В конце работы над этой сказкой целесообразно познакомить обучающихся с иллюстрациями Кукрыниксов, Е. Муротова, Е. Рачева к «Дикому помещику».

Задание.

1. Определить, какие из эпизодов сказки изображены художниками?

2. Какой из рисунков и почему кажется наиболее выразительным?

2 группа. Сказка «Премудрый пескарь» (1883).

1. Историческая справка. После удавшегося покушения народовольцев на царя Александра II (01.03.81) наступает пора реакции. Русский либерализм даже в самых безобидных его проявлениях открыто провозглашается «изменой» отечеству. В нравственную атмосферу жизни проникают подозрительность и трусость. Шпиономания официально именуется «строгим наблюдением друг за другом». Доносчики нарекаются борцами «с изменой».

Страшнее всего, считал Салтыков-Щедрин, малодушие, овладевшее настроениями некоторой части русской интеллигенции. В эту мрачную реакционную пору писатель-сатирик и берётся своей сказкой «Премудрый пескарь» напомнить современникам о человеческом достоинстве, о чести и стыде, о мудрости, истинной и мнимой.

2. Работа по сказке.

Задания:

1. Краткий пересказ.

2. Анализ.

3. Как вы понимаете смысл заглавия?

4. Каково значение эпитета «премудрый»?

Обучающиеся подбирают синонимы к слову «премудрый»: умный, мудрый, толковый, разумный, рассудительный, (просторечные: башковитый, мозговитый, обладающий здравым умом) и антонимы к нему же: глупый, неумный, несообразительный, бестолковый.

Значит, автор называет пескаря «премудрым», но смысл в это слово вкладывает бесспорно иронический. «Премудрый» в устах автора звучит насмешливо, язвительно.

Поначалу автор без особого иронического «нажима» именует молодого пескаря умным («И отец, и мать у него были умные…»; «А у молодого пескаря ума палата была…»). Первые шесть абзацев создают иллюзию повествования об «обычных» сказочных (или басенных) рыбах, о рыбьем царстве. Здесь и большие рыбы плавают, и раки обитают, и водяные блохи, и пескари целыми стадами водятся…, упоминается рыбацкая артель с неводом, и, наконец, печальные и угнетающие воспоминания отца-пескаря об ухе, которую он чуть было не отведал. Словом, рыбы и есть рыбы. Только обращаются они друг с другом, как и положено в сказках, на человеческий манер, и даже наказы друг другу дают, как жить: «Смотри, сынок – говорил старый пескарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

Обучающиеся вспоминают заветы отцов-героев своим детям в других классических произведениях («Капитанская дочка» А.С. Пушкина: от Петруши Гринёва: «Береги платье снову, а честь смолоду». «Горе от ума» А. Грибоедова: Молчалин: «…мне завещал отец: во-первых, угождать всем людям без изъятья хозяину, где доведётся жить, начальнику, с кем буду я служить. Слуге его, который чистит платья, швейцару, дворнику во избежания зла, собаке дворника, чтоб ласкова была». «Мёртвые души» Н.В. Гоголя: отец Павлуше Чичикову: «…больше всего береги и копи копейку: это вещь надёжнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и прошибёшь на свете копейкой»).

Обучающиеся размышляют о жизненной позиции старого пескаря: «гляди в оба!». Жизненная позиция пескаря до конца не совпадает ни с молчалинской карьеристской, ни с чичиковской, приобретательской, ничего общего и с заветом отца Петра Гринёва. Главный мотив, предостерегающий, напоминающий о необходимости устраниться от массы жизненных опасностей и невзгод, заботиться о себе, о собственной своей сохранности и благополучии.

С седьмого абзаца в сказку входит новый мотив. Уточняющий наше представление о премудром пескаре: «Был он пескарь просвещённый, умеренно-либеральный, и очень твёрдо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать». Этот эпизод даёт прямой намёк на интеллигентных людей, исповедующих принцип полного невмешательства в течение жизни. Пескариная премудрость близка к некоторым ненавистным Салтыкову-Щедрину житейским пословичным изречениям, маскирующим рыбью обывательскую мораль: «с сильным не борись»; «всякий сверчок должен знать свой шесток»; «моя изба (хата) с краю»; «уши выше лба не растут» и другие.

Автор в сказке мастерски связал разные повествовательные планы: реально-исторический, конкретно-бытовой и сказочно-фантастический.

Бытовая деталь – пескарь даже жениться не рискнул, и «детей не имел, хотя у отца его была большая семья…». Тут же следует сугубо сказочное продолжение: «Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились… Так уж не до семьи, а как бы только самому прожить!»

Сразу вслед за этим сугубо бытовой иронический переход: «Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вино не пьёт, табаку не курит…».

В сказку входят скупо, но выразительно приметы конкретно-исторического времени: «Был он пескарь… умеренно-либеральный», мечтал приобрести «выигрышный билет», пескари «не чуждались общественности» и были бы «достойными гражданами».

В конце урока предлагаются вопросы по сказке:

-

Меняется ли к концу сказки общий эмоциональный тон повествования, общее настроение?

-

Чем эти перемены, по вашему мнению, вызваны?

-

Что за мысли посещают пескаря перед смертью?

-

Как, по предположению автора, кончает свою жизнь пескарь?

(Шаг за шагом прослеживая ход пескариных умозаключений, автор вызывает читателя то лукавую насмешку, то язвительный отклик, то чувство брезгливости. В конце произведения может даже появиться сострадание к жалкой судьбе тихого, робко-безгласного, умеренно аккуратного существа. Щедринскому пескарю, подводящему итоги долгой своей жизни, открывается долгая и тоскливая истина (слышится здесь и авторская предостерегающая интонация): «неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестья, ни славы, ни бесславь … живут, даром место занимают да корм едят». Рой вопросов смущает пескаря: «какие у него были радости? Кого он утешал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал о нём, кто об его существовании вспомнит?» Пескаря гложет обида, что другие рыбы, которые то и дело мимо его нор шмыгают и минуют его не иначе как «остолопом», «дураком», «срамцом», искренне дивясь «как таких идолов вода терпит».)

Итак, в сказке «Премудрый пескарь» содержится важный нравственный урок: трусость, страх, обывательское равнодушие ко всему на свете, кроме собственной персоны, рано или поздно лишает человеческую жизнь всякого смысла, житейская «премудрость» умерщвляет в людях ум, честь, совесть. Сказка учит честности, гражданской смелости и благородству, напоминает о цене человеческой жизни, о её смысле.

В заключение урока можно предложить рассмотреть иллюстрации к сказке Б. Ефимова, Н. Муратова, Е. Рачева. Сравнить их, определить, какие эпизоды запечатлены художниками.

III. Домашнее задание

-

Прочитать страницы 188-193 по учебнику.

-

Используя материалы урока и учебника, письменно ответить на вопрос своими словами: в чём трудность искусства сатирика?

-

Подготовить устный ответ на один вопрос:

-

Что сближает сказки Салтыкова-Щедрина с народными сказками и в чём их отличие?

-

На какие тематические группы делятся сказки Салтыкова-Щедрина? Докажите на примере прочитанных сказок.

-

Каковы основные причины обращения Салтыкова Щедрина к жанру сказки?

-

Какие возможности открывал этот жанр? (Задания 3, 4, 5 обучающиеся могут выполнить по выбору).

4. Выписать афоризмы из 3–4 сказок Салтыкова-Щедрина.

5. Подготовиться к уроку-зачёту.

Сатира Салтыкова-Щедрина давно и прочно вошла в золотой фонд русской литературы. Он пытался описать и высмеять множество болезней общества. Его произведения позволяют нам понять, чем жила и о чём думала русская интеллигенция середины девятнадцатого века, и какие проблемы он видела перед собой. Его сказка «Премудрый пискарь» стала одним из первых произведений, деконструировавших образ маленького человека. Пожалуй, именно с этой сказки в русской литературе особое внимание стало уделяться образу мещанина, который до этого находился в тени. Многомудрый Литрекон предлагает Вам разбор этого произведения.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Направление и жанр

- 3 Суть: о чём сказка?

- 4 Главные герои и их характеристика

- 5 Темы

- 6 Проблемы

- 7 Смысл

- 8 Чему учит?

- 9 Критика

История создания

История написания сказки «Премудрый пискарь» — это череда интересных фактов:

- «Премудрый пискарь» был создан в 1882 году, когда в среде русской интеллигенции царило разочарование от провала реформ и начала эпохи реакции. Российская империя превращалась в полноценное капиталистическое государство, что постепенно превращало общество в серую безликую массу, в которой есть только конкуренция, и нет места жалости и состраданию.

- Создавая эту сказку, Салтыков-Щедрин попытался описать человека нового времени, но прототип пескаря неизвестен.

- Впервые «Премудрый пискарь» был опубликован в эмигрантской газете «Общее дело» в Женеве. Ее распространяли в подполье, в России она была вне закона. Но потом сказку приняли в журнал «Отечественные записки», и все русские читатели смогли получить к ней доступ.

- Отсылки на это произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина любил делать Владимир Ленин в своих выступлениях. Он называл пескарями всех тех, кого хотел укорить в трусости.

Направление и жанр

Как ни странно, сказка «Премудрый пискарь» написана в рамках литературного направления реализма. Несмотря на то, что все события, описанные в сказке, носят фантастический характер, через них проглядывают образы реальной действительности. Используя такие слова, как «умеренно-либеральный», автор ясно даёт понять, что его сказка повествует о реальных общественных проблемах. Он не зря адресовал ее «детям изрядного возраста».

Жанр данного произведения можно определить, как сатирическая сказка. Автор использует множество фантастических допущений, повествование наполнено такими свойственными для сказки словами, как «жил-был», «помаленьку да полегоньку» и другие. В то же время это используется для того, чтобы смягчить жёсткое высмеивание общества, присутствующее в произведении. А смягчить его было необходимо, иначе книгу не напечатали бы в России.

Суть: о чём сказка?

Основные события сказки «Премудрый пискарь» повествует нам о жизни одного пескаря. В детстве отец, который сам однажды чуть не попал в уху, внушил своему сыну необходимость в осторожности, привил ему чувство недоверия и страха перед окружающим миром.

Повзрослев, пескарь в первую очередь выдолбил себе маленькую норку, из которой выходил только по ночам. Днём же пескарь отсиживался в норе и постоянно дрожал перед раками, щуками и прочими обитателями водоёма.

Таким образом, пескарь прожил до ста лет, не заведя ни семьи, ни друзей, но прослыв премудрой и почтенной рыбой. Однако перед смертью он внезапно осознал, что его образ жизни губителен и бессмыслен. Будучи не способным уже что-либо изменить, исполненный тоски и сожалений, премудрый пескарь, лежал в своей норе и ждал смерти в полном одиночестве.

Уже на пороге смерти пескарю снится сон о том, как он выиграл двести тысяч и вырос на пол аршина, превратившись в самого опасного хищника в водоёме. Во сне пескарь слегка высовывается из своей норы и исчезает без следа.

А вот и краткое содержание сказки.

Главные герои и их характеристика

Система образов в сказке «Премудрый пискарь» представлена Многомудрым Литреконом в формате таблицы:

| герои сказки «премудрый пискарь» | характеристика |

| премудрый пискарь | маленькая трусливая рыбка, которая больше всего в жизни ценила свою безопасность. всю свою жизнь пескарь прожил в страхе перед окружающими, однако сам всегда мечтал стать большим и опасным хищником, чтобы терроризировать и поедать других рыб. в образе пескаря автор изобразил представителей интеллигенции, которые были запуганы жандармами и обысками, поэтому мирились со своей жалкой участью и открыто не высказывали власти свое неодобрение. в либеральных кругах их уважали, но на самом деле их протест выражался только в неуверенном шепоте. |

| обитатели водоёма | представлены в основном раками и щуками, которых так боится пескарь. несмотря на абсурдность страхов пескаря, они представляют собой реальную опасность. в их образе автор воплотил жандармов, чиновников и других людей, от которых исходила угроза в адрес инакомыслящих. они действительно страшны к гневе и голоде, могут сломать чужую жизнь, но бояться их — это значит добровольно отказываться от свободы ради жалкого рабства. |

Темы

Тематика сказки «Премудрый пискарь» продолжает ряд сквозных мотивов в творчестве Салтыкова-Щедрина:

- Неуверенность в себе – с самого детства пескарю внушали его ничтожность и слабость пере окружающим миром. Даже спустя сто лет, он так и не смог побороть свои комплексы и начать полноценную жизнь. Таков рабский удел людей, зависимых от чужого мнения и общественных пересудов.

- Зона комфорта – пескарь Салтыкова-Щедрина стремится создать вокруг себя недоступное для других пространство, в котором он мог бы спрятаться от жестокости окружающего мира. В итоге его уютная норка превращается в мрачную сырую могилу.

- Футлярность – премудрый пискарь, движимый страхом, добровольно отрезает себя от мира, лишает себя всяких отношений с другими пескарями. Обрекает себя на вечное одиночество ради ощущения ложной безопасности.

- Фольклорные мотивы – в тексте сказки часто встречаются словесные обороты, свойственные народному творчеству, вроде «жил-был» и просторечия, вроде «шмыгают» Всё это нужно для того, чтобы подчеркнуть типичность и жизненность описываемых событий, а также сказочность произведения.

Проблемы

Проблематика сказки «Премудрый пискарь» знакомит нас с проблемами, которые всегда стояли перед человечеством:

- Трусость – основная проблема. Салтыков-Щедрин жестоко высмеивает трусость человека перед жизненными трудностями. Но подчёркивает, что именно воспитание и общественное устройство делает людей такими, какие они есть. Страхи были навязаны герою с рождения.

- Тщетность жизни – тщетность жизни, потраченной исключительно на создание уютного мирка только для себя, становится очевидна даже самому премудрому пискарю. Однако он уже оказывается неспособным изменить свою судьбу.

- Иллюзии – на протяжении всей своей жизни пескарь убеждал себя в опасности внешнего мира и собственной слабости. Многочисленные страхи, многие из которых были выдуманы им самим, вынудили его уйти в его собственный мир, где он отдался во власть другим иллюзиям – мечтам о могуществе.

- Заблуждения – с самого детства пескарь жил в заблуждениях, его картина мира была искажена. В конце жизни он осознал свои ошибки и умер, полным сожалений из-за не реализованных амбиций.

Смысл

Салтыков-Щедрин изобразил в своей сказке типичного либерала-мещанина, которого не интересует ничего, кроме его собственного благополучия. Такого человека не волнует даже его собственная душа и саморазвитие, если его тело пребывает в спокойствии и комфорте. Писатель видел, что вместо того, чтобы бороться с несправедливостью мира, люди пытаются сбежать от неё, запереться в своих крохотных мирках, где нет места тревогам и переживаниям. Но главная мысль сказки «Премудрый пискарь» заключается в том, что так сделать не получится: пока мы прячемся по своим норам, ситуация не меняется, а становится только хуже.

Причину такого поведения писатель видел не только в человеческой слабости, но и в самом общественном устройстве, которое делает людей раздробленными и жестокими по отношению друг к другу. Основная идея сказки «Премудрый пискарь» — это не только высмеивание пескаря, а осуждение всего того, что привело его к пожизненному самозаключению.

Чему учит?

Эта сказка осуждает инертность и трусость. Автор высмеивает стремление человека сбежать от реальной действительности, показывая, что этот путь обесценивает человеческую жизнь и ведёт лишь к одиночеству. Вывод из сказки «Премудрый пискарь» — это необходимость признать, что вся мудрость пескаря является всего лишь трусостью.

Салтыков-Щедрин пытается донести до читателя важность саморазвития, необходимость жить полной жизнью, несмотря на все трудности и неудобства, ведь только тогда жизнь человека обретает ценность. Такова мораль произведения «Премудрый пискарь».

Критика

«Премудрый пискарь» был встречен довольно положительно. Современники правильно поняли замысел писателя.

Писатель и критик Константин Арсеньев заметил, что сказка «Премудрый пискарь» перекликается с «Вечером четвертым» из «Пошехонских рассказов», появившемся в № 10 «Отечественных записок» за 1883 г., где публицист Крамольников обличает либералов, прячущихся от суровой действительности в «норы», заявляя, что таким путём им спастись всё-таки не удастся.

На сегодняшний день эта сказка «Салтыкова-Щедрина» считается классикой русской сатиры, которая отражает направление общественной мысли последней четверти девятнадцатого века.

Автор: Михаил Щепин

Федеральное агентство по образованию

ФГОУ СПО «Томский сельскохозяйственный техникум»

В.Н. Лазарева

Методические рекомендации.

Методика учебного занятия с использованием элементов технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» по теме: Сатирическое изображение действительности в сказках М.Е. Салтыкова – Щедрина «Дикий помещик», «Премудрый пескарь»

Томск 2009

|

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин ___________________ В.Н. Лазарева « »_______________2009г. |

Рекомендовано методическим советом Протокол №____________ « »_______________2009г. |

Рецензент: Родионова С.М. – методист ТСХТ

Автор: В.Н. Лазарева

Методические рекомендации. Методика учебного занятия с использованием элементов технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» по теме: Сатирическое изображение действительности в сказках М.Е. Салтыкова – Щедрина «Дикий помещик», «Премудрый пескарь»

Данная работа предлагает методику проведения учебного занятия с использованием элементов технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» на примере жизни и творчества выдающегося сатирика М.Е. Салтыкова – Щедрина и анализе его сказок для детей «изрядного» возраста: «Дикий помещик», «Премудрый пескарь».

Предназначена для преподавателей общеобразовательного цикла гуманитарных дисциплин, особенно будет полезна для начинающих педагогов.

Содержание

Введение

- Методика проведения занятия.

- План занятия

- Сценарий проведения урока

- Анализ проведения урока.

- Отзывы студентов.

- Заключение.

- Литература.

Введение

Для подготовки современного, компетентного специалиста, для его востребаванности на рынке труда требуется новый подход в обучении, при котором был бы виден результат образования, который понимается, как способность студента действовать в различных проблемных ситуациях, как способность обучаться. Это касается и общеобразовательных дисциплин гуманитарного цикла, которые, опираясь на традиционные методы обучения, начинают применять в учебном процессе инновационные технологии.

В данной работе представлены конкретные формы и методы, позволяющие через применение элементов технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» получить знания, сформировать способность применения этих знаний при трудоустройстве.

В методических рекомендациях показано использовании элементов, направленных на формирование личностных качеств: работа в группах по спорно-логическим схемам; работа с элементами инновационной технологии «РКМЧП» — «Мозаика», «Письмо по кругу», «Зигзаг», «Чтение с остановками» и др.

Студенты при деятельности такого рода владеют анализом изучаемого произведения, активны, заинтересованы, развиваются творчески, мыслят, высказывают свою точку зрения, т.е. участвуют в учебном процессе.

Занятие с использованием элементов технологии

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»

План занятия № 13

Дисциплина: Литература

Группа: Мт – 122

Дата: 04.12.08г.

Количество часов: 2 часа

Тема занятия: Сатирическое изображение действительности в сказках «Дикий помещик» и «Премудрый пескарь» М.Е. Салтыкова – Щедрина.

Тип занятия: комбинированный урок с использованием элементов технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо».

Используемые приемы: «Письмо по кругу», «Мозаика», «Двойной дневник», «Чтение с остановками».

Цели: дидактическая (учебная) – познакомить с этапами жизни и творчества писателя, раскрыть художественное своеобразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Развивающая: — продолжить развитие навыков и умений анализа художественного произведения; развитие культуры устной и письменной речи, развитие навыка характеризовать литературного героя.

Воспитательная: Нравственное воспитание студентов.

Умение видеть человеческие пороки, стремиться искоренять их в других и в себе. Воспитание уважительного отношения к литературе, русскому языку.

Межпредметные связи: литература, русский язык, история.

Обеспечение занятия:

Наглядные пособия: портрет писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина, тексты сказок «Дикий помещик», «Премудрый пескарь».

Раздаточный материал: опорная логическая схема «Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, личный литературоведческий словарь (словарь литературных терминов), иллюстрации к сказкам.

Литература: тексты сказок, учебник Ю.В. Лебедев «Литература», словари.

Нормативно-техническая документация: КТП, поурочный план.

Рабочие записи на доске:

«Я писатель, в этом мое призвание».

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в сказках «Дикий помещик» и «Премудрый пескарь» М.Е. Салтыкова – Щедрина.

Живость боли и

непрерывное ее

ощущение служит

источником живых

образов.

М.Е. Салтыков-Щедрин

|

Наименование этапа занятия |

Наименование элемента технологии |

Деятельность студента |

Деятельность преподавателя |

Время |

|

Оргмомент |

Подготовка рабочего места |

Определение готовности студентов к работе. Вступительное слово |

3 |

|

|

Мотивация |

Сообщение «Этапы биографии и творчества Салтыкова-Щедрина» |

Оказание необходимой помощи |

7 |

|

|

Анализ сказки «Дикий помещик» |

||||

|

Работа с текстом сказки: |

Пересказ, ответы на вопросы, анализ сказок. |

|||

|

Пересказ |

Проверка знания текста цепочкой |

5 |

||

|

Беседа по прочитанному тексту |

Вопрос-ответ фронтально |

Вопросы преподавателя |

10 |

|

|

Работа с иллюстрациями по сказке «Дикий помещик» |

Элемент технологии «Письмо по кругу» |

Письменная работа студентов |

Контроль преподавателя |

5 |

|

Рассказ по схеме |

Элемент технологии «Мозаика» |

Каждая группа отвечает на вопрос, предложенному по схеме |

8 |

|

|

Словарная работа |

Элемент «Чтение с остановками» |

Запись в тетрадях, поиск словарных слов в тексте |

Помощь преподавателя |

10 |

|

Подведение итогов работы по сказкам |

Вывод студентов |

3 |

||

|

Домашнее задание |

Элемент «Двойной дневник» |

Заполнение таблицы «Фразы из текста» |

||

|

Анализ сказки «Премудрый пескарь»: |

||||

|

1. Историческая справка |

Сообщение студентов |

Контроль преподавателя |

2 |

|

|

2. Пересказ |

Деятельность студентов |

Помощь преподавателя |

5 |

|

|

3. Анализ сказки |

Вопрос-ответ фронтально |

Вопросы задает преподаватель |

10 |

|

|

4. Вывод по сказке |

Вывод студентов |

2 |

||

|

5. Словарная работа |

Элемент «Чтение с остановками» |

Запись в тетрадях |

Запись на доске |

2 |

|

6. Вывод по сказке |

Вопрос «Чему учит сказка» |

1 |

||

|

7. Работа по логической схеме |

Элемент технологии «Мозаика» |

Изучение схемы, ответы |

8 |

|

|

8. Итог работы урока |

Итог подводит преподаватель |

5 |

||

|

9. Домашнее задание |

Элемент технологии «Двойной дневник» |

Запись в тетрадях |

Объяснение преподавателя |

4 |

Этапы проведения урока

- Вступительное слово преподавателя. (3 минуты)

- «Этапы биографии и творчества Салтыкова-Щедрина». (сообщает Новикова М.)

(7 минут)

- Работа с текстом сказок. Чтение, пересказ и анализ сказок «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». (60 минут)

- Словарная работа: (10 минут)

- Итог работы. (4 минуты)

6. Анализ урока (выполнение плана, выставление оценок). (3 минуты)

7. Домашнее задание. (3 минуты)

Сценарий проведения урока

I. Оргмомент. Вступительное слово преподавателя.

1. Сообщается тема, цели урока.

2. М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель большого мастерства. Его творчество продолжает и углубляет сатирическое направление в русской литературе.

Писатель – сатирик, публицист, критик, редактор охватывает многие сферы общественной жизни России.

Наследие Салтыкова-Щедрина мы по праву называем классическим, т.к. его литературное имя остается в духовном сознании потомков, обогащает нас знанием человеческих характеров, опытом истории. Вот и сегодня мы попытаемся осознать этапы жизни, творческое наследие этого удивительного писателя

II. Сообщение «Этапы биографии и творчества Салтыкова – Щедрина (студенты составляют хронологическую таблицу).

15(27) января 1826 года в селе Спас – Угол Калязинского уезда Тверской губернии в семье помещиков Салтыковых родился сын Михаил, однако через 30 лет, в августе 1856 году ему было суждено появиться на свет еще раз, но уже как литератору Салтыкову-Щедрину.

«Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем»,- вспоминал писатель.

Большое влияние на будущего писателя оказал Белинский В.Г. русский критик, который учил мыслить, указывать цель жизни.

В 1844 году Салтыков-Щедрин, выпущен из лицея (Царское село), а прежде получил блестящее образование в Дворянском институте в Москве и направлен в канцелярию военного министерства. Тогда же он примыкает к кружку Михаила Петрашевского, где распространяются революционные идеи.

В 1847 году написана первая повесть «Противоречия», а затем «Запутанное дело» под псевдонимом «Николай Щедрин».

За участие в работе кружка Петрашевского, за сочинение своих повестей, напечатанных без ведома начальства, Салтыков-Щедрин был сослан в Вятку (1848г.)

В 1855 голу, после 7 летней ссылки император Александр II чиновнику Салтыкову разрешил «проживать и служить, где пожелает». С 1848 года по 1856 год в литературной деятельности был перерыв. И хотя в 1856 году выходят «Губернские очерки», принесшие писателю поистине признание и славу, он продолжает служить сначала в Министерстве внутренних дел, а потом вице-губернатором в Рязани и Твери. «Я не дам в обиду мужика», — эти слова писателя стали девизом всей деятельности на поприще службы царю и отечеству. Но в 1862 году он оставил должность, решив посвятить все свое время литературному труду. По приезде в Петербург он вошел в состав редакции журнала «Современник». «Я – писатель, в этом мое призвание», — говорил Щедрин.

В 1877 году после смерти Н.А. Некрасова он возглавит журнал «Отечественные записки», который был организован вместо запрещенного «Современника». Весной 1884 года будет закрыт и этот журнал. Подводя итоги своей жизни, осенью 1887 году Салтыков-Щедрин написал: «В 1868 году совсем оставил службу и исключительно отдался литературе, написал 22 названия книг». Его мысли, и помыслы сосредоточились на одной литературе, ради нее он пожертвовал многим, о ней думал в последние минуты своей жизни.

III. Анализ сказки «Дикий помещик»

Каждая группа работает по вопросам, которые были даны заранее в качестве домашнего задания.

Вопросы для домашнего задания:

Сказка «Дикий помещик»

План: 1 – краткий пересказ

2 – найти элементы народной сказки

3 – в чем отличие от сказок народных

4 – какие пороки отличает писатель? Над чем смеется?

5 – какие эпизоды при чтении вызвали улыбку?

Сказка «Премудрый пескарь»

План: 1 – краткий пересказ

2 – анализ

3 – как вы понимаете смысл заглавия?

4 – каково значение эпитета «премудрый»

Пересказ (краткий) сказки «Дикий помещик».

Беседа по прочитанному

1. Представьте элементы народной сказки (В некотором царстве, сказано – сделано, по-щучьему велению, много ли, мало ли времени прошло, элементы, которые обычно встречаются в УНТ: «куча черная», тело белое, рыхлое, рассыпчатое»).

2. В чем отличие от сказок народных? («И был этот помещик глупый. читал газету «Весть»).

3. Какие пороки отмечает писатель? Над чем смеется?

(Глупый помещик полон страха, что мужики у него все добро «приедят» «Освобожденные» крестьяне «куда ни глянут – все нельзя да не позволено, да не ваше». Вконец измученные крестьяне взмолились: «Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!» Исполнилось желание мужиков «услышал милостивый быг слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика».

4. Какие эпизоды при чтении вызвали улыбку. (Студенты делятся своими впечатлениями).

5. Как происходит одичание помещика? Назовите признаки дикости помещика. (В сказке нелепа фигура помещика: жизнь за счет народа превратила его в паразита. Весь смысл его существования – «понежить свое тело белое, рыхлое рассыпчатое». Живет за счет своих Сенек, презирает их, ненавидит, боится, не выносит «холопьего духа». При этом считает себя опорой российского государства. Он – князь Урус Кучум-Кильдибаев. Но фамилия князя напоминает о татарском иге. Потомок татарских ханов, он и теперь выступает как враг народа, чужеземный захватчик, ненавидящий и презирающий порабощенный народ. Князь не переносит русского духа, холопьего запаха и радуется, когда мужика не стало в его владениях.

6. Что же происходит с помещиком после исчезновения мужика? (Наступает не только голод и всяческие лишения, но и полное одичание. Российский дворянин превращается в дикого зверя, который ногтями разрывает добычу, да так со всеми внутренностями со шкурой и ест).

7. О чем свидетельствует одичание помещика?

(О том, что народ – создатель и материальных, и духовных ценностей). Без него не только мясо и масло исчезают с рынка, но и наступает упадок культуры. Отсюда вывод: русский мужик кормилец и поилец, мужиком живет Россия, его трудом и заботами. Народ созидатель материальных и духовных благ, без него наступит голод и одичание.

8. За что упрекает автор русский народ?

(Горечью проникнуты слова сатирика, посвященные народу. Терпит он притеснения помещика и только к богу обращается за помощью. В конце сказки летит рой мужиков, «сейчас эту благодать собрали, посадили в клетушку и послали в уезд». Конечно, это гротескный образ, но в фантастической форме выражена горькая, правда. Мужики уподобляются бессловесным существам, живущим стадной жизнью. В сказке звучит призыв к борьбе, к действию).

Словарная работа. Запись в рабочие тетради:

Гротеск – тип художественной образности, основанный на фантастике; изображение действительности в преувеличенном, уродливо-комическом виде.

Гипербола – преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета.

Фантастика – мир причудливых представлений и образов, рожденных воображением на основе усвоенных ранее фактов реальной жизни.

Эзопов язык (Эзоп-древнегреческий сатирик) – художественная речь, основанная на вынужденном иносказании с использованием иронии.

Опираясь на словарные слова, найдите в сказке «Дикий помещик» примеры гротеска, гиперболы.

Работа с иллюстрациями Кукрыниксов, Е. Муратова, Е. Рачева к сказке «Дикий помещик».

Вопросы к иллюстрациям:

- Определить, какой из эпизодов сказки изображен художниками?

- Какой из рисунков и почему кажется наиболее выразительным?

Изучение логической схемы к сказке «Дикий помещик».

- Работа с опорной схемой, отображенной на доске.

Обобщение полученных знаний:

В сказке «Дикий помещик» излагаются события реальной действительности, показаны традиционные отношения барина и мужиков. С одной стороны – помещик – паразит. (паразитизм помещика), с другой – труженики, кормильцы страны и в то же время мученики.

IV. Анализ сказки «Премудрый пескарь»

Слово преподавателя.

Итак, мы закончили работу по сказке «Дикий помещик», а теперь перейдем к анализу сказки «Премудрый пескарь».

Историческую справку дает Фелюшова К. (3 минуты)

После удавшегося покушения народовольцев на царя Александра II наступает пора реакции, Русский либерализм открыто провозглашает это событие как измену Отечеству. В жизни наблюдается трусость, доносы, малодушие. В эту мрачную пору писатель – сатирик Салтыков-Щедрин пишет сказку «Премудрый пескарь», решив напомнить современникам о человеческом достоинстве, о чести и стыде, о мудрости, истинной и мнимой.

Краткий пересказ.

Беседа по прочитанному

- Как вы понимаете смысл заглавия? О чем говорит приставка пре-?

- Подберите эпитеты к слову премудрый (умный, мудрый, толковый, разумный, рассудительный, т.е. обладающий здоровым умом).

- А антонимы? (глупый, неумный, несообразительный, бестолковый).

Значит, автор называет пескаря «премудрым», но смысл в это слово вкладывает иронический, в устах Салтыкова-Щедрина это звучит ядовито, насмешливо, язвительно

- Расскажите о жизненной позиции старого пескаря. «Гляди в оба». Позиция старого пескаря заключается в предостережении, напоминающем о необходимости устраниться от массы жизненных опасностей и невзгод, заботиться о себе, о собственной своей сохранности и благополучии).

- На каких людей намекает автор, рассказывая о нашем герое? («Был он пескарь просвещенный, умеренно-либеральный»). Это, намек на людей интеллигентных; живущих по принципу: «Надо так прожить, чтоб никто не заметил».

- Меняется ли к концу общий тон повествования, общее настроение? Да, меняется. Автор вызывает у читателей то насмешку, то язвительный отклик, то чувство брезгливости. В конце даже появляется сострадание к жалкой судьбе пескаря.

- Чем эти перемены, по вашему мнению, вызваны? (Щедринскому пескарю открывается тоскливая истина в конце своей долгой жизни «живут, даром место занимают да корм едят».

- Что за мысли посещают пескаря перед смертью? Рой вопросов смущает пескаря: «Какие у него были радости»? «Кого он утешил»? «Кому доброе слово сказал».

Пескаря гложет обида, что другие рыбы именуют его «дураком», «остолопом».

- Как, по предположению автора кончает свою жизнь пескаря? «Жил-дрожал, и умирал – дрожал». Нелепая жизнь – нелепая смерть.

Вывод: