Перевод одного из вариантов со списка XVII века

В то время злочестивыи царь Батый пленил Русскую землю, неповинную кровь проливая, словно воду обильную, и христиан мучил. И подошел тот царь с великим войском к богоспасаемому граду Смоленску, и остановился в 30 поприщах от города. Многие он святые церкви пожег, многих христиан перебил и готовился взять город. Люди же пребывали в великой печали, постоянно находились они в соборной церкви пречистой Богородицы, молились, вопия с плачем великим и многими слезами, всемогущему богу, и пречистой его богоматери, и всем святым, дабы сохранили они город тот от всякого зла.

И внял бог молитвам горожан. Близ города, за Днепром-рекою, в Печерском монастыре, явилась преславно пречистая богородица пономарю той церкви и сказала: «О человек божий, быстро иди ко кресту, где молится угодник мой Меркурий, и скажи ему: «Зовет тебя божья мать». Пономарь пошел туда и нашел Меркурия у креста, молящегося богу, и позвал пономарь его по имени: «Меркурий!» Он же спросил: «Что привело тебя сюда, господин мой?» И сказал ему пономарь: «Иди скорее, брат, зовет тебя божия мать в Печерскую церковь».

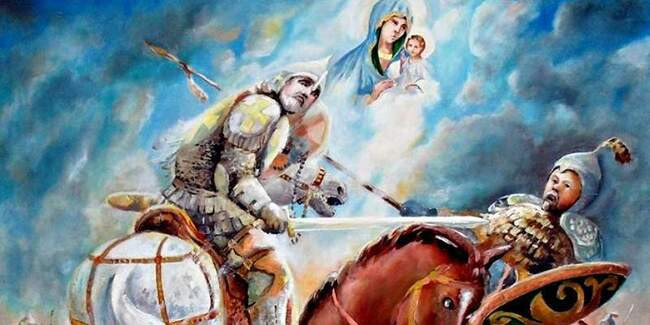

Когда вошел богомудрый во святую церковь, то увидел там пречистую богородицу, сидящую на престоле с Христом в лоне своем, окруженную ангельскими воинами. Он же припал к ногам ее, поклонился с умилением и страхом. Подняла его с земли пречистая матерь божия и сказала ему: «Дитя мое, Меркурий, избранник мой, я посылаю тебя: иди быстро и отомсти за кровь христианскую. Победи злочестивого царя Батыя и все войско его. Потом придет к тебе человек светлоликий, отдай в руку его все оружие свое, и он отсечет тебе голову. Ты же возьми ее в руку свою и прийди в свой город, и там ты примешь кончину, и положено будет тело твое в моей церкви». Великая печаль охватила его, и заплакал он, говоря: «О пресвятая госпожа владычица, матерь Христа бога нашего, откуда у меня, окаянного, худого, непотребного раба, возьмутся силы на такое дело? Разве нет у тебя, владычица, небесных сил, чтобы победить нечестивого царя?» И взял он благословение от нее и, вооружившись, поклонился ей до земли и вышел из церкви. И тут нашел он прехраброго коня стоящего, вскочил на него и выехал из города. И, доскакав до полков злочестивого царя, побил он их помощью божией и пречистой богородицы, освободил из плена христиан, отпуская их в город свой. Сам же прехрабро скакал он по вражеским полкам, словно орел по воздуху летая.

Злочестивый царь, узнав о поражении своих людей, великим страхом и ужасом охвачен был и быстро побежал от города того с малой дружиной. И прибежал он к венграм, и там злочестивый был убит Стефаном-царем.

Тогда предстал перед Меркурием прекрасный воин. Меркурий поклонился ему и отдал все оружие свое, преклонив голову свою, И был он обезглавлен воином. И тогда взял блаженный голову свою в руку свою, а в другую руку-узду коня своего, и пришел в город свой обезглавленным. Люди, видевшие такое чудо, удивлялись божию промыслу. И дошел Меркурий до ворот Мологинских. Тут вышла по воду некая девица и, увидев святого, идущего без головы, начала поносить его бранью. Он же в тех воротах упал и предал честную душу свою господу. А конь в тот же миг стал невидим.

Смоленский же архиепископ пошел крестным ходом со множеством народа, чтобы взять честное тело святого. И не дался им святой. Тогда поднялся среди людей великий плач и рыдание, поскольку не могли они поднять тела святого. А архиепископ пребывал в великом недоумении и молился о том богу. И услышал он глас, обратившийся к нему: «О слуга господень, не скорби об этом: кто послал его на победу, тот и похоронит его». И три дня лежал здесь Меркурий непогребенным. Архиепископ же всю ночь без сна пребывал, молясь богу, чтобы тот открыл ему тайну сию. И смотрел он со страхом в оконце, что было напротив церкви соборной. И видит: стало светло, и в великом сиянии, словно солнечная заря, вышла из церкви пречистая богородица с архистратигами господними Михаилом и Гавриилом. И подошла она к месту тому, где лежало тело святого. Взяла пречистая богородица в полу одежды своей честное тело святого и принесла его в соборную церковь и положила его в гроб на том месте, где и доныне стоит, всем видим, творя чудеса во славу Христа бога нашего, благоухая, как кипарис.

Архиепископ же, перед утренней войдя в церковь, увидел чудо преславное: святой лежит на своем месте и словно спит. Потом стал стекаться народ, и все видели чудо то и прославляли бога.

Перевод В. КУСКОВА.

«Краевед», специальный выпуск журнала «Край Смоленский», 1991 г.

Обновлено: 09.01.2023

Жил-был некий человек в городе Смоленске, по имени Меркурий, Был он юн и благочестив. Поучался он день и ночь заповедям господним, цветя преподобным житием. Сиял он постом и молитвой, словно звезда богоявленная посреди всего мира. Был он чувствителен и возвышен душою. Часто приходил ко кресту молиться за всех мирян в Петровскую сотню,

В то время злочестивыи царь Батый пленил Русскую землю, неповинную кровь проливая, словно воду обильную, и христиан мучил. И подошел тот царь с великим войском к богоспасаемому граду Смоленску, и остановился в 30 поприщах от города. Многие он святые церкви пожег, многих христиан перебил и готовился взять город. Люди же пребывали в великой печали, постоянно находились они в соборной церкви пречистой Богородицы, молились, вопия с плачем великим и многими слезами, всемогущему богу, и пречистой его богоматери, и всем святым, дабы сохранили они город тот от всякого зла.

И внял бог молитвам горожан. Близ города, за Днепром-рекою, в Печерском монастыре, явилась преславно пречистая богородица пономарю той церкви и сказала: «О человек божий, быстро иди ко кресту, где молится угодник мой Меркурий, и скажи ему: «Зовет тебя божья мать». Пономарь пошел туда и нашел Меркурия у креста, молящегося богу, и позвал пономарь его по имени: «Меркурий!» Он же спросил: «Что привело тебя сюда, господин мой?» И сказал ему пономарь: «Иди скорее, брат, зовет тебя божия мать в Печерскую церковь».

Когда вошел богомудрый во святую церковь, то увидел там пречистую богородицу, сидящую на престоле с Христом в лоне своем, окруженную ангельскими воинами. Он же припал к ногам ее, поклонился с умилением и страхом. Подняла его с земли пречистая матерь божия и сказала ему: «Дитя мое, Меркурий, избранник мой, я посылаю тебя: иди быстро и отомсти за кровь христианскую. Победи злочестивого царя Батыя и все войско его. Потом придет к тебе человек светлоликий, отдай в руку его все оружие свое, и он отсечет тебе голову. Ты же возьми ее в руку свою и прийди в свой город, и там ты примешь кончину, и положено будет тело твое в моей церкви». Великая печаль охватила его, и заплакал он, говоря: «О пресвятая госпожа владычица, матерь Христа бога нашего, откуда у меня, окаянного, худого, непотребного раба, возьмутся силы на такое дело? Разве нет у тебя, владычица, небесных сил, чтобы победить нечестивого царя?» И взял он благословение от нее и, вооружившись, поклонился ей до земли и вышел из церкви. И тут нашел он прехраброго коня стоящего, вскочил на него и выехал из города. И, доскакав до полков злочестивого царя, побил он их помощью божией и пречистой богородицы, освободил из плена христиан, отпуская их в город свой. Сам же прехрабро скакал он по вражеским полкам, словно орел по воздуху летая.

Злочестивый царь, узнав о поражении своих людей, великим страхом и ужасом охвачен был и быстро побежал от города того с малой дружиной. И прибежал он к венграм, и там злочестивый был убит Стефаном-царем.

Тогда предстал перед Меркурием прекрасный воин. Меркурий поклонился ему и отдал все оружие свое, преклонив голову свою, И был он обезглавлен воином. И тогда взял блаженный голову свою в руку свою, а в другую руку-узду коня своего, и пришел в город свой обезглавленным. Люди, видевшие такое чудо, удивлялись божию промыслу. И дошел Меркурий до ворот Мологинских. Тут вышла по воду некая девица и, увидев святого, идущего без головы, начала поносить его бранью. Он же в тех воротах упал и предал честную душу свою господу. А конь в тот же миг стал невидим.

Смоленский же архиепископ пошел крестным ходом со множеством народа, чтобы взять честное тело святого. И не дался им святой. Тогда поднялся среди людей великий плач и рыдание, поскольку не могли они поднять тела святого. А архиепископ пребывал в великом недоумении и молился о том богу. И услышал он глас, обратившийся к нему: «О слуга господень, не скорби об этом: кто послал его на победу, тот и похоронит его». И три дня лежал здесь Меркурий непогребенным. Архиепископ же всю ночь без сна пребывал, молясь богу, чтобы тот открыл ему тайну сию. И смотрел он со страхом в оконце, что было напротив церкви соборной. И видит: стало светло, и в великом сиянии, словно солнечная заря, вышла из церкви пречистая богородица с архистратигами господними Михаилом и Гавриилом. И подошла она к месту тому, где лежало тело святого. Взяла пречистая богородица в полу одежды своей честное тело святого и принесла его в соборную церковь и положила его в гроб на том месте, где и доныне стоит, всем видим, творя чудеса во славу Христа бога нашего, благоухая, как кипарис.

Архиепископ же, перед утренней войдя в церковь, увидел чудо преславное: святой лежит на своем месте и словно спит. Потом стал стекаться народ, и все видели чудо то и прославляли бога.

Перевод В. КУСКОВА.

«Краевед», специальный выпуск журнала «Край Смоленский», 1991 г.

Жил-был некий человек в городе Смоленске, по имени Меркурий, Был он юн и благочестив. Поучался он день и ночь заповедям господним, цветя преподобным житием. Сиял он постом и молитвой, словно звезда богоявленная посреди всего мира. Был он чувствителен и возвышен душою. Часто приходил ко кресту молиться за всех мирян в Петровскую сотню,

В то время злочестивыи царь Батый пленил Русскую землю, неповинную кровь проливая, словно воду обильную, и христиан мучил. И подошел тот царь с великим войском к богоспасаемому граду Смоленску, и остановился в 30 поприщах от города. Многие он святые церкви пожег, многих христиан перебил и готовился взять город. Люди же пребывали в великой печали, постоянно находились они в соборной церкви пречистой Богородицы, молились, вопия с плачем великим и многими слезами, всемогущему богу, и пречистой его богоматери, и всем святым, дабы сохранили они город тот от всякого зла.

Злочестивый царь, узнав о поражении своих людей, великим страхом и ужасом охвачен был и быстро побежал от города того с малой дружиной. И прибежал он к венграм, и там злочестивый был убит Стефаном-царем.

Тогда предстал перед Меркурием прекрасный воин. Меркурий поклонился ему и отдал все оружие свое, преклонив голову свою, И был он обезглавлен воином. И тогда взял блаженный голову свою в руку свою, а в другую руку-узду коня своего, и пришел в город свой обезглавленным. Люди, видевшие такое чудо, удивлялись божию промыслу. И дошел Меркурий до ворот Мологинских. Тут вышла по воду некая девица и, увидев святого, идущего без головы, начала поносить его бранью. Он же в тех воротах упал и предал честную душу свою господу. А конь в тот же миг стал невидим.

Наиболее значительным из известных нам памятников смоленской литературы рассматриваемого периода является легендарная повесть о Меркурии, избавителе Смоленска от татарского разгрома. Возникла она, очевидно, на основе устного народного предания, сложившегося в связи с тем, что во время татарского нашествия в 1237—1238 гг. татары не дошли до Смоленска, и город, таким образом, не был разорён. В повести рассказывается о попытке татар завладеть Смоленском, но эта версия не подтверждается никакими историческими свидетельствами. Существуют две редакции повести, из которых вторая подразделяется на четыре подредакции.

Присвоение Меркурию Смоленскому римского происхождения объясняется, видимо, теми же побуждениями, какими руководствовалась новгородская легенда об Антонии, прибывающем в Новгород из Рима. В обоих случаях мы имеем дело с попыткой связать местную святыню с древней христианской традицией.

Наиболее значительным из известных нам памятников смоленской литературы рассматриваемого периода является легендарная повесть о Меркурии, избавителе Смоленска от татарского разгрома. Возникла она, очевидно, на основе устного народного предания, сложившегося в связи с тем, что во время татарского нашествия в 1237-1238 гг. татары не дошли до Смоленска, и город, таким образом, не был разорен. В повести рассказывается о попытке татар завладеть Смоленском, но эта версия не подтверждается никакими историческими свидетельствами.

По первой, старейшей редакции, возникшей, видимо, не раньше конца XV в., в связи с установлением в это время в Смоленске церковного почитания Меркурия, содержание повести сводится к следующему.

В Смоленске жил благочестивый юноша Меркурий, “цветый преподобным житием”, “постом и молитвою сияя, яко звезда бо-гоявленна посреде всего мира”. Он часто приходил в Крестовоздви-женский монастырь молиться за мир. В ту пору “злочестивый царь” Батый пленил Русскую землю и пошел с великою ратью к Смоленску, остановившись в тридцати

верстах от города, пожирая церкви и побивая христиан. Смольняне пребывали в великой скорби, молясь в соборной церкви о спасении города.

И в это время было “некое смотрение божие ко гражаном”. В Печерском монастыре, стоявшем за городом, явилась богородица пономарю (сравни сходный эпизод явления богородицы пономарю в житии Алексея человека божия) и велела ему позвать к себе Меркурия. Явившемуся на зов Меркурию богородица повелевает отомстить за христиан и победить злочестивого Батыя и все войско его. Тут же она говорит ему, что после победы Меркурия к нему подойдет человек “красен лицем”, которому Меркурий должен отдать все свое оружие, и этот человек отсечет ему голову.

Услышав эти слова, Меркурий затужил и заплакал. Он, окаянный и непотребный, не имеет силы на такое трудное дело, и неужели, спрашивает юноша, у богородицы нет небесной силы, которая могла бы победить злочестивого царя? Но он не ослушивается богородицы, берет у нее благословение и, выйдя из церкви в полном вооружении и сев на стоявшего поблизости “прехрабра” коня, идет против Батыя и побеждает его, скача по полкам, “яко орел по воздуху летая”; Батый же, одержимый страхом и ужасом, отходит от города и, придя в Венгрию, там погибает.

Как сказала богородица, перед Меркурием предстает после этого “прекрасен воин”, которому Меркурий, поклонившись, отдает свое оружие, и тот отсекает ему голову. Обезглавленный Меркурий приходит к Мологинским воротам города, в одной руке неся свою голову, а другой рукой ведя коня. Некая девица, видя его без головы, стала “нелепо бранити его”, он же лег у ворот и умер, а конь стал невидимым.

Смоленский архиепископ с крестами и со множеством народа пришел, чтобы взять тело Меркурия, но оно не давалось пришедшим и так и лежало непогребенным три дня. На четвертый день архиепископ, всю ночь пребывавший без сна в молитве о том, чтобы бог открыл ему эту тайну, через оконце увидел, что богородица с архистратигами Михаилом и Гавриилом “в вели-цей светлости, аки в солнечной зари”, вышла из церкви и, дойдя до того места, где лежал Меркурий, взяла его тело в свою полу, принесла его в соборную церковь и положила в гроб, в котором тело Меркурия лежит и доныне, творя чудеса и благоухая, как кипарис.

Существенные отличия второй редакции в ее хронологически ближайшем к первой редакции тексте таковы. Повесть начинается с пространного вступления, в котором говорится об особом покровительстве богородицы Смоленску и о насилиях, чинившихся татарами в Русской земле. При этом в уста земли, скорбящей, как вдовица, влагается плач о разорении Русской земли.

Меркурий – происхождением римлянин, княжеского рода, веры же греческой. В юности он прибыл в Смоленск на службу “самодержцу града того”. Богородица обращается к пономарю и затем к Меркурию не непосредственно, а говорит из иконы.

Меркурий радостно подчиняется велению богородицы, идет на врагов (чудесный конь здесь отсутствует), убивает сильного исполина и множество татар. Голову Меркурию отсекает не “прекрасен воин”, а “варвар лют”, сын того исполина, которого Меркурий убил.

Нет тут упоминания о девице, бранящей пришедшего к городу обезглавленного Меркурия. Его хоронят смольняне в церкви богородицы без вмешательства самой богородицы. Через некоторое время Меркурий является к пономарю той церкви на иконе как живой, в воинском вооружении, и велит сказать гражданам, чтобы они над гробом его повесили оружие – копье и щит. Если когда-либо случится вражеское нападение на город, пусть с молитвою богу, богородице и ему, Меркурию, вынесут его оружие, и враги будут посрамлены.

Граждане сделали так, как велел Меркурий, и оружие его и доныне можно видеть над его гробом.

Возникновение этой редакции следует датировать самым началом XVI в. В ней подвиг Меркурия Смоленского сравнивается с подвигом византийского святого – Меркурия Кессарийского, судьба которого, вплоть до поручения ему богородицы выступить против “законопреступного Юлиана” и до отсечения ему головы после победы над врагами, оказывается сходной с судьбой его смоленского тезки. Это сходство с несомненностью устанавливает влияние греческого жития на нашу повесть, тем более понятное, что церковная память Меркурия Смоленского (очевидно, лица, в действительности не существовавшего) была приурочена ко дню памяти Меркурия Кессарийского. Повесть сближается в некоторых подробностях с летописным сказанием о переяславском богатыре Демьяне Куденевиче и с былиной о Сухане.

Мотив несения собственной усеченной головы известен и в католической легенде о Дионисии Ареопагите, и в мусульманской легенде об Азисе, и в русских устных легендах (б. Смоленская и Псковская губ.), видимо, возникших под влиянием книжной повести о Меркурии. В одной смоленской записи устная легенда прямо говорит о Меркурии, несущем свою голову после того, как она была отрублена у него в его борьбе с Литвой.

Присвоение Меркурию Смоленскому римского происхождения объясняется, видимо, теми же побуждениями, какими руководствовалась новгородская легенда об Антонии, прибывающем в Новгород из Рима. В обоих случаях мы имеем дело с попыткой связать местную святыню с древней христианской традицией.

Когда полчища Батыя в 1238 г. приблизились в Смоленску, на службе у смоленского князя был воин-римлянин из знатного православного рода и сам православный. Звали его Меркурий. Он отличался высоким ростом, мужеством и силой. Сильно скорбел он о разорении Божиих храмов и желал положить душу свою за веру Христову.

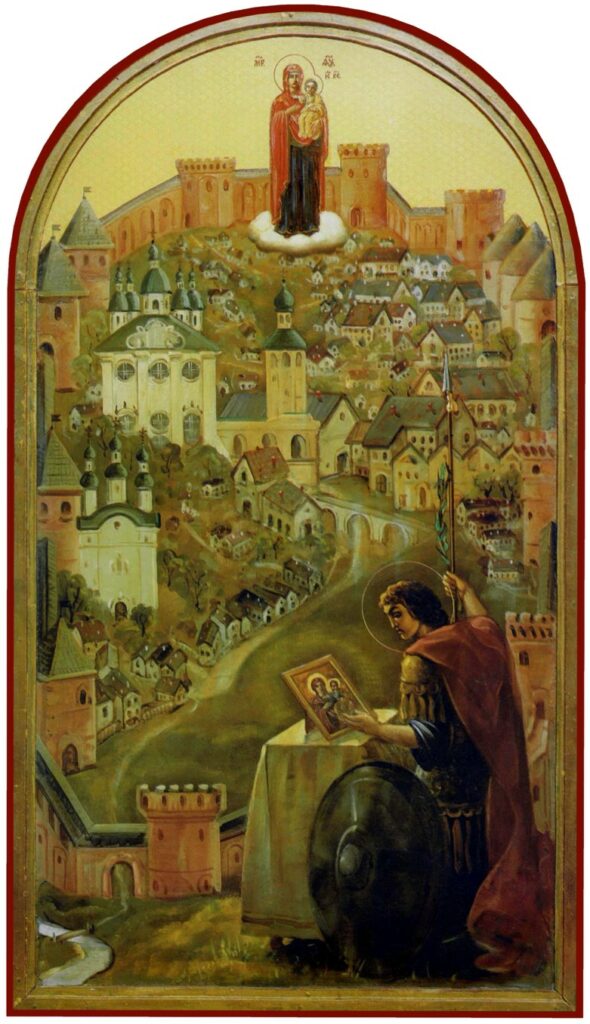

Собор Успения Пресвятой Богородице в Смоленске, где был похоронен мученик Меркурий Смоленский

• Погребли его тело в соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Читайте также:

- Акция помоги ближнему в школе

- Стихи про чечню для детей начальной школы

- Виппер введение в историческое изучение искусства краткое содержание

- Школа 1282 расписание кружков

- Беседа мои интересные предметы в школе

Мученик Меркурий Смоленский (+ 1238)

Память его празднуется 24 нояб. в день тезоименитства с великомучеником Меркурием (III в.) и в Неделю перед 28 июля вместе с Собором Смоленских святых

Когда полчища Батыя в 1238 г. приблизились в Смоленску, на службе у смоленского князя был воин-римлянин из знатного православного рода и сам православный. Звали его Меркурий. Он отличался высоким ростом, мужеством и силой. Сильно скорбел он о разорении Божиих храмов и желал положить душу свою за веру Христову.

Однажды соборный пономарь во время ночной молитвы в храме перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери услышал от Нее голос: «Иди к рабу Моему Меркурию на Подоле и тихо скажи ему: „Меркурий, тебя зовет Владычица. Ступай в военных доспехах на врагов»». Пономарь пошел в указанный ему дом и застал Меркурия во дворе готовым, во всех военных доспехах, на молитве. Чудесно предупрежденный, он ждал его. Пономарь сказал: «Меркурий, ступай немедленно. Владычица зовет тебя». Они вошли в собор. Меркурий пал ниц. Глас от иконы повторился: «Раб Мой Меркурий, Я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил храм сей. Для сего Я призвала тебя из страны римской. Враги втайне задумали в сию ночь напасть на град сей и разорить его. Но не оставлю Я града сего; по молитвам Моим он не будег предан в руки врагов. Немедленно ступай на место, называемое Долгомостье. Там стоит вооруженная рать злых врагов. Не бойся, ты победишь воеводу вражеского. Я не оставлю тебя. В сей битве ты победишь врагов и получишь от Бога венец победы и вечного блаженства».

Долгомостье находилось от Смоленска в 14 верстах. Там стояла вражья сила, ожидая утра, чтобы напасть на город. Выйдя из храма, Меркурий тихо и незаметно прошел мимо городской стражи и со словами: «Пресвятая Богородица, помоги мне!» — устремился на врагов. Первым пал исполин, гордившийся своей силой, за ним — другие. Татары побежали. Они видели лучезарную Жену и молниеносных воинов, поражавших их, и навсегда отступили из Смоленских пределов. Но убит был и св. Меркурий: ему в бою отсекли голову. Наутро граждане с удивлением увидели, что все поле покрыто вражескими трупами. Они нашли тело своего защитника и погребли его в соборном храме, а над гробом повесили его доспехи согласно посмертной воле его, высказанной в явлении его пономарю.

• Погребли его тело в соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

«Слово о Меркурии Смоленском», составленное в XVI веке, причудливо даже по меркам того времени: его протагонист, Святой Меркурий, по воле Богородицы спасает Смоленск, прогнав войско Батыя, затем добровольно принимает смерть через обезглавливание от рук «человека, прекрасного лицом», после чего возвращается в родной город с собственной головой в руках. О том, почему в былые времена голова иногда обозначала фаллос, а мертвецы помогали одолеть монголо-татар, читайте в новой статье Андрея Ранчина.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Слово о Меркурии Смоленском» принадлежит к мученическим житиям, но по своей структуре может быть также отнесено и к сказаниям о чудесах, произошедших от иконы Богородицы. В некоторых из ранних списков «Слово» озаглавлено как сказание о чуде Смоленской Божьей Матери. Сохранился этот памятник в нескольких версиях-редакциях, но о том, какая из них древнейшая, среди ученых согласия нет. Обычно считают, что это так называемая Народная, или Жулевская, редакция, по-видимому, восходящая к смоленским преданиям и испытавшая сильное воздействие фольклора. Ее текст и будет здесь рассматриваться.

Святой Меркурий, о котором повествуется в этом произведении, — не мученик за веру в собственном смысле слова. Он принимает смерть не за исповедание христианской веры, но во исполнение речения Христа, призывавшего верующих жертвовать своею душою (жизнью) во имя ближних: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13). Меркурий принимает смерть, отводя угрозу гибели от жителей города Смоленска.

«И пришел во град свой обезглавленным»

Меркурий, приняв благословение от Богородицы и получив от нее оружие, «вышел из церкви». Он чудесно «обрел тут стоящего прехраброго коня, и воссел на него, и вышел из града». Святой воин одолевает татар, «злочестивый же царь, узнав такую победу над людьми своими, великим страхом и ужасом одержим был и скоро бежал от града того без успеха с малой дружиной».

Меркурию же явился прекрасный воин, под меч которого святой преклонил голову, «и убит был. И блаженный взял главу свою в руку свою, а в другую руку коня своего, и пришел во град свой обезглавленным. Люди же, видя это, удивлялись Божьему замыслу».

В тексте Жулевской редакции повествуется о том, как святой был встречен некоей девицей, шедшей по воду, и та, «видя святого, без главы идущего, начала святого нелепо бранить». Как заметила исследовательница «Слова о Меркурии Смоленском» М. Б. Плюханова, «здесь имеется в виду стандартная для фольклора форма изображения эротической ситуации: девица вышла по воду, молодец пришел коня поить. Но, вопреки обыкновению, молодец Меркурий является перед девицей с отрубленной головой в руке, чем вызывает ее гнев». Голова в архаической символике может обозначать фаллос, и, соответственно, «здесь активизируется существующий в коллективных представлениях параллелизм — „отсечение головы/кастрация“, и мотив получает эротическое значение».

История о девице, бранившей святого, несшего в руке свою отрубленную голову, содержится и в устной легенде о Меркурии, бытовавшей в Смоленской губернии в XIX веке. Очевидно, этот эпизод Жулевской редакции «Слова» восходит к народным легендам о святом.

Войдя в город, Меркурий умирает, «конь же тот невидимым стал». Архиепископ и смоляне пытаются торжественно погрести святого, но не могут перенести его тело. После усердных молитв архиепископа Божий глас возвестил: «О слуга Господень, о сем не скорби: кто послал на победу, тот и погребет его». На третий день смоленский святитель увидел сквозь оконце «ясно, — в ярком сиянии, словно в солнечной заре, выходящую из церкви пречистую Богородицу с архистратигами (военачальниками ангельских сил. — А. Р.) Господними Михаилом и Гавриилом. И дойдя до места того, где лежало тело святого, взяла пречистая Богородица в полу свою честное тело святого, и принесла [его] в свою соборную церковь, и положила на месте своем во гробе, где же оно есть и ныне <…> благоухая как кипарис».

«Когда победишь, не забудь Господа Бога твоего»

Фольклорное происхождение несомненно лишь у эпизода, повествующего о девице, вышедшей по воду и ставшей грубо бранить святого, который нес в руке собственную отсеченную голову. Сюжет «Слова» неоригинален, но он восходит не к фольклору, а к переводному Житию великомученика Меркурия Кесарийского (его память празднуется церковью 24 ноября по старому стилю, к этому же дню была приурочена и память Меркурия Смоленского). Святой великомученик Меркурий, живший, согласно житию, в III веке, скиф по происхождению, служил воином в римской армии. Император-язычник Декий выступил в поход с большим войском против варваров. В одном из сражений святому Меркурию явился ангел Господень и подал ему меч со словами: «Не бойся, смело иди на врагов. Когда победишь, не забудь Господа Бога твоего». С этим мечом святой воин прошел сквозь варварские полчища, уничтожил множество врагов и убил самого царя варваров, обеспечив победу римлянам. Благодарный император щедро наградил святого Меркурия за храбрость и сделал его военачальником.

Вскоре Меркурию вновь явился ангел, призывая святого к служению Господу. Меркурий отказался участвовать в жертвоприношении языческим богам и был призван к императору. Он бросил к ногам императора воинский пояс и мантию и отказался от всех почестей. В темнице Меркурию снова явился ангел, укреплял его и призвал мужественно претерпеть все страдания за Христа.

Мученика растянули над огнем, резали ножами, били плетьми так, что кровь из его ран гасила пламя. Но каждый раз он, умирающий, в темнице получал от Бога исцеление.

Перед смертью Меркурий сподобился видения самого Господа, обещавшего ему скорое избавление от мучений. Святой был обезглавлен в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия). Его тело благоухало миром и фимиамом, подавая исцеление многим болящим.

Уже после смерти святой воин Христов Меркурий, как рассказывает Житие Василия Великого, сослужил воинскую службу на благо церкви. По молитвам святителя Василия Великого, архиепископа Кесарийского, перед иконой Богородицы об избавлении христиан от их гонителя, императора-язычника Юлиана Отступника (правил в 361–363 годах), Пресвятая Дева послала воина Меркурия в помощь церкви. Образ великомученика, запечатленный на иконе рядом с образом Богородицы, стал невидим, а затем вновь показался с окровавленным копьем. В это самое время Юлиан Отступник был пронзен в походе против персов копьем неизвестного воина, который тотчас стал невидим.

Соотнесенность с переводными текстами, повествующими о Меркурии Кесарийском, особенно очевидна в тексте Минейной редакции «Слова»: здесь Меркурию Смоленскому приписано римское происхождение. Меркурий Кесарийский был, по-видимому, небесным покровителем первого смоленского князя Вячеслава (XI век), сына Ярослава Мудрого. Потому, как предполагают, в Смоленске могло существовать особое почитание Меркурия Кесарийского. Приурочение чуда русского святого Меркурия к Смоленску, возможно, как-то связано с особым почитанием в этом городе Меркурия Кесарийского.

«Мертвых на помощь поднимала и против нас посылала»

Исследования показали, что топографические реалии Смоленска, упоминаемые в «Слове», относятся к достаточно позднему времени: эти упоминания свидетельствуют, что «Слово» не могло быть создано ранее XVI века. Была высказана мысль, что в повествовании о Меркурии Смоленском выразились идеологемы, отличительные для историософского сознания Московской державы, а сам памятник создан после присоединения Смоленска к Москве в 1514 году, скорее всего в княжение Василия III или в царствование Ивана Грозного. Сейчас идея о составлении «Слова» в XVI веке стала господствующей.

Избавление Смоленска от полчищ Батыя представлено в «Слове» как череда чудес, как вхождение трансцендентного, потустороннего мира в земное пространство, раскрытие сверхреального в материальном, тварном. Избавитель, святой Меркурий, действует как орудие в руках божественных сил. Он пассивен, лишен собственной воли, всецело отдавая себя исполнению провиденциального замысла Бога. Бог и Богоматерь вооружают его, они же заботятся и о его погребении (людям похоронить святого не дано). Платой за спасение города оказывается жизнь святого мученика, причем Меркурий принимает смерть не от руки врагов-иноверцев, что обычно для мученических житий, а от руки некоего прекрасного воина, очевидно ангела. Святого не дано убить нечестивым завоевателям, он может пасть только от оружия небесного воина. Это довольно необычно. Убиение святого после его воинской победы над врагом встречается в агиографии. Так, в Житии Димитрия Солунского изображается гибель исполина Лия от руки Нестора, ученика святого Димитрия. Но Нестора после этого казнит нечестивый царь-мучитель, а не предает смерти ангел. Не случайно во всех других редакциях Слова о Меркурии Смоленском святой гибнет от руки татарского воина.

Доминантные мотивы «Слова» — жертва во имя спасения города, одоление иноверцев и забота, проявляемая Богородицей о городе, покровительство Пресвятой Девы Смоленску. Забота о городе, его защита — один из главных сюжетов книжности Московской Руси. О спасении Москвы от войск Темир-Аксака (хана Тимура) благодаря иконе Владимирской Богоматери рассказывает так называемая летописная повесть о Темир-Аксаке (Тимуре); этот мотив особенно усилен в поздних версиях повести, относящихся к XVI веку (в Никоновской летописи, в Степенной книге). Именно в Московской Руси приобретает особенное историософское значение воспоминание о покровительстве Богоматери Константинополю, отразившееся в церковном празднике Покрова Богородицы.

В Минейной редакции «Слова» есть значимое сходство с повестью о Темир-Аксаке из Никоновской летописи. Темир-Аксак видит во сне святителей, воспрещающих ему разорить Москву; вслед за ними ему является сама Богородица. Они описаны так: «имели жезлы златые в руках и воспрещали ему сильно; и вот внезапно увидел [Темир-Аксак] над святителями в воздухе жену в багряных ризах с множеством воинства, воспрещающую ему сурово».

В Минейной же редакции «Слова о Меркурии Смоленском» бегущие вспять от Смоленска воины Батыя восклицают: «Тяжко бороться, ибо зрим молниеносных мужей сражающихся, что немилостиво нас секут. Больше того: видели здесь стоящую жену прекрасную, великую, солнцеообразную, которая и мертвых на помощь поднимала и против нас посылала».

Упоминание о мертвых, посылаемых Богородицей на спасение города, навеяно Житием Василия Великого, в котором Богоматерь отправляет на спасение Кесарии именно умершего Меркурия Кесарийского.

«Кто я есть, если вижу, что чад моих живых дикие звери поглощают»

Параллели к этому плачу многочисленны в памятниках московской книжности, посвященных борьбе Руси с монголо-татарами. В так называемой Пространной летописной повести о Куликовской битве горюет Москва об убиенных в сражении: «…и была в граде Москве печаль велика, и по всем его пределам, и плач горек, и глас рыдания. И слышно было рыдание сильное, — словно Рахиль, плакавшая о чадах своих с великим рыданием и воздыханием, не могла утешиться».

О плаче Русской земли читаем и в другом произведении, посвященном Куликовской битве, — в «Задонщине»: «И с тех пор Русская земля невесела; а от Калатской рати (битвы на реке Калке. — А. Р.) до Мамаева побоища тоскою и печалию покрылась, плача, чад своих поминаючи». О плаче Русской и Татарской земли говорится в третьем памятнике, посвященном Куликовской битве, — в «Сказании о Мамаевом побоище».

Эти фрагменты в «Слове» и в памятниках Куликовского цикла восходят к ветхозаветным прообразам-образцам. Они напоминают плач из Книги пророка Иеремии и книги Плач Иеремии. К плачу земли из «Слова» ближе всего стихи из Книги пророка Исаии: «Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева: глас их не сжалится над детьми» (глава 13, стих 18); ср.: Книга Иеремии, глава 31, стих 15: «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет»; Плач Иеремии, глава 1, стихи 1-2: «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал как вдова; великий между народами, князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались врагами ему».

Плач земли в этой редакции «Слова» переходит в усердное и слезное моление: «Слышали ли, как ту беду видевши, земля и не стерпела, и возопила громогласно к Творцу, молясь, сколь же больше стократное и милостивое за нас явилось удивительное заступление Царицы госпожи Богородицы».

В так называемой Смоленской редакции «Слова» плач земли и моление Богородицы превращены в плач-моление персонифицированной Церкви: «В то ведь время и земля вся взволновалась, не имея сил терпеть христианской крови пролития, так что все видящая и слышащая Церковь Божия, мать наша <…> от боли сердца возопила, плача и рыдая, сказала: „Кто я есть, если вижу, что чад моих живых дикие звери поглощают“».

Эволюция плача в «Слове» тонко и точно определена М. Б. Плюхановой: «Так житие Меркурия Смоленского в своих изменениях приходит к общему и столь важному результату для словесности Московского царства — к слиянию в единый образ Богородицы, Церкви и Русской земли». По ее же замечанию, «традиции духовной словесности не допускали образов однозначной победы или однозначной гибели. <…> В словесности московского периода на первый план выходят образы святых князей, воинов-мучеников, в условиях страдания Руси и Церкви свершающих за нее подвиг и тем одерживающих победу в смерти, торжествующих в страдании». Таковы князь Михаил Черниговский и боярин Феодор в изображении «Слова похвального» Льва Аникиты Филолога, превращенные из мучеников за Христа в доблестных борцов за христианскую веру. Таковы в «Сказании о Мамаевом побоище» иноки Пересвет и Ослябя, принимающие смерть на Куликовом поле, и князь Дмитрий Донской, проливший в битве кровь за христианскую веру и за Русскую землю. Таков и Меркурий Смоленский.

«И слезы текли из очей его, подобные речным струям»

В состав Великих Миней Четьих — свода церковной книжности, составленного в середине XVI столетия, — было включено оригинальное русское житие мученика Ивана Казанского, которому за отказ принять ислам казанские татары отсекли голову; Иван умер, но по прошествии некоего времени восстал с земли, взял в руку отрубленную голову, пришел к русским, находившимся в Казани, принял причастие и молился до рассвета. Утром он скончался.

Символика головы имеет глубокий смысл, восходящий к архаическим мифологическим представлениям. «Многие народы считают голову особо священной частью тела. Святость эта иногда связана с верой в то, что в голове обитает душа», — так писал об этом известный этнолог Дж. Дж. Фрэзер.

Одним из важных образцов для составления «Слова», по-видимому, явилось «Слово об убиении злочестивого царя Батыя», принадлежащее Пахомию Сербу. В этом памятнике повествуется о пленении Батыем Угорской (Венгерской земли). Венгерский король Владислав слезно и горько молил Бога об избавлении Венгерской земли от Батыевой рати, «и слезы текли из очей его, подобные речным струям. И где они падали на мрамор, то проходили насквозь, так что и до сего дня знак тот виден на мраморе». Бог склоняется к Владиславу, некий голос обещает королю победу над «варварами». Король находит оседланного коня и секиру. Он побеждает врагов и убивает самого Батыя.

В «Слове о Меркурии Смоленском» одоление Батыевой рати Меркурием — предвестие и преддверие конечной гибели «злочестиваго царя» от руки венгерского короля Владислава. Так мученичество Меркурия вписывается в череду событий мировой истории.

«Слово о Меркурии Смоленском» как памятник книжности сложилось под влиянием прежде всего литературных произведений, а не фольклора. По поводу параллелей между «Словом» и народной поэзией, былинами исследователь этого сочинения Л. Т. Белецкий заметил: «Былевые мотивы, если они и есть, являются результатом лишь наслоений в эпоху существования повести в устной традиции».

Повесть о меркурии смоленском

Наиболее

значительным из известных нам памятников

смоленской литературы рассматриваемого

периода является легендарная повесть

о Меркурии, избавителе Смоленска от

татарского разгрома. Возникла она,

очевидно, на основе устного народного

предания, сложившегося в связи с тем,

что во время татарского нашествия в

1237—1238 гг. татары не дошли до Смоленска,

и город, таким образом, не был разорён.

В повести рассказывается о попытке

татар завладеть Смоленском, но эта

версия не подтверждается никакими

историческими свидетельствами. Существуют

две редакции повести, из которых вторая

подразделяется на четыре подредакции.

По

первой, старейшей редакции, возникшей,

видимо, не раньше конца XV

в., в связи с установлением в это время

в Смоленске церковного почитания

Меркурия, содержание повести сводится

к следующему.

В

Смоленске жил благочестивый юноша

Меркурий, «цветый преподобным житием»,

«постом и молитвою сияя, яко звезда

бо-гоявленна посреде всего мира». Он

часто приходил в Крестовоздви-женский

монастырь молиться за мир. В ту пору

«злочестивый царь» Батый пленил Русскую

землю и пошёл с великою ратью к Смоленску,

остановившись в тридцати верстах от

города, пожирая церкви и побивая

христиан. Смольняне пребывали в великой

скорби, молясь в соборной церкви о

спасении города. И в это время было

«некое смотрение божие ко гражаном». В

Печерском монастыре, стоявшем за

городом, явилась богородица пономарю

(сравни сходный эпизод явления богородицы

пономарю в житии Алексея человека божия)

и велела ему позвать к себе Меркурия.

Явившемуся на зов Меркурию богородица

повелевает отомстить за христиан и

победить злочестивого Батыя и всё войско

его. Тут же она говорит ему, что после

победы Меркурия к нему подойдёт человек

«красен лицем», которому Меркурий должен

отдать всё своё оружие, и этот человек

отсечёт ему голову. Взяв в руки свою

голову, Меркурий должен направиться в

свой город, и там он примет кончину,

а тело его будет положено в церкви

богородицы.

Услышав

эти слова, Меркурий затужил и заплакал.

Он, окаянный и непотребный, не имеет

силы на такое трудное дело, и неужели,

спрашивает юноша, у богородицы нет

небесной силы, которая могла бы победить

злочестивого царя? Но он не ослушивается

богородицы, берёт у неё благословение

и, выйдя из церкви в полном вооружении

и сев на стоявшего поблизости «прехрабра»

коня, идёт против Батыя и побеждает его,

скача по полкам, «яко орел по воздуху

летая»; Батый же, одержимый страхом и

ужасом, отходит от города и, придя в

Венгрию, там погибает.

Как

сказала богородица, перед Меркурием

предстаёт после этого «прекрасен воин»,

которому Меркурий, поклонившись, отдаёт

своё оружие, и тот отсекает ему голову.

Обезглавленный Меркурий приходит к

Мологинским воротам города, в одной

руке неся свою голову, а другой рукой

ведя коня. Некая девица, видя его без

головы, стала «нелепо бранити его», он

же лёг у ворот и умер, а конь стал

невидимым. Смоленский архиепископ с

крестами и со множеством народа пришёл,

чтобы взять тело Меркурия, но оно не

давалось пришедшим и так и лежало

непогребённым три дня. На четвёртый

день архиепископ, всю ночь пребывавший

без сна в молитве о том, чтобы бог

открыл ему эту тайну, через оконце

увидел, что богородица с архистратигами

Михаилом и Гавриилом «в вели-цей

светлости, аки в солнечной зари», вышла

из церкви и, дойдя до того места, где

лежал Меркурий, взяла его тело в свою

полу, принесла его в соборную церковь

и положила в гроб, в котором тело Меркурия

лежит и доныне, творя чудеса и благоухая,

как кипарис.

Существенные

отличия второй редакции в её хронологически

ближайшем к первой редакции тексте

таковы. Повесть начинается с пространного

вступления, в котором говорится об

особом покровительстве богородицы

Смоленску и о насилиях, чинившихся

татарами в Русской земле. При этом в

уста земли, скорбящей, как вдовица,

влагается плач о разорении Русской

земли. Меркурий – происхождением

римлянин, княжеского рода, веры же

греческой. В юности он прибыл в Смоленск

на службу «самодержцу града того».

Богородица обращается к пономарю и

затем к Меркурию не непосредственно, а

говорит из иконы. Меркурий радостно

подчиняется велению богородицы, идёт

на врагов (чудесный конь здесь отсутствует),

убивает сильного исполина и множество

татар. Голову Меркурию отсекает не

«прекрасен воин», а «варвар лют», сын

того исполина, которого Меркурий убил.

Нет тут упоминания о девице, бранящей

пришедшего к городу обезглавленного

Меркурия. Его хоронят смольняне в

церкви богородицы без вмешательства

самой богородицы. Через некоторое время

Меркурий является к пономарю той

церкви на иконе как живой, в воинском

вооружении, и велит сказать гражданам,

чтобы они над гробом его повесили оружие

— копьё и щит. Если когда-либо случится

вражеское нападение на город, пусть

с молитвою богу, богородице и ему,

Меркурию, вынесут его оружие, и враги

будут посрамлены. Граждане сделали

так, как велел Меркурий, и оружие его и

доныне можно видеть над его гробом.

Возникновение

этой редакции следует датировать самым

началом XVI

в. В ней подвиг Меркурия Смоленского

сравнивается с подвигом византийского

святого — Меркурия Кессарийского,

судьба которого, вплоть до поручения

ему богородицы выступить против

«законопреступного Юлиана» и до отсечения

ему головы после победы над врагами,

оказывается сходной с судьбой его

смоленского тёзки. Это сходство с

несомненностью устанавливает влияние

греческого жития на нашу повесть, тем

более понятное, что церковная память

Меркурия Смоленского (очевидно, лица,

в действительности не существовавшего)

была приурочена ко дню памяти Меркурия

Кессарийского. Повесть сближается в

некоторых подробностях с летописным

сказанием о переяславском богатыре

Демьяне Куденевиче и с былиной о Сухане.

Мотив

несения собственной усечённой головы

известен и в католической легенде о

Дионисии Ареопагите, и в мусульманской

легенде об Азисе, и в русских устных

легендах (б. Смоленская и Псковская

губ.), видимо, возникших под влиянием

книжной повести о Меркурии. В одной

смоленской записи устная легенда прямо

говорит о Меркурии, несущем свою голову

после того, как она была отрублена у

него в его борьбе с Литвой.

Присвоение

Меркурию Смоленскому римского

происхождения объясняется, видимо, теми

же побуждениями, какими руководствовалась

новгородская легенда об Антонии,

прибывающем в Новгород из Рима. В

обоих случаях мы имеем дело с попыткой

связать местную святыню с древней

христианской традицией ‘.

Псков,

до своего окончательного присоединения

к Москве находившийся большую часть

времени в политической и культурной

зависимости от близлежащего к нему

Новгорода, не обнаружил той интенсивной

и разносторонней литературной

производительности, какую- обнаружил

Новгород. Но и в Пскове была своя

значительная по напряжённости

культурная жизнь, сказавшаяся в

достаточно широком развитии специально

псковской письменности ‘.

Так

же как и Новгород, Псков и после своего

падения, уже в XVI

в., стремился к литературному закреплению

наиболее значительных событий своего

исторического прошлого. Пскович

иеромонах Василий-Варлаам в ряде

житий, написанных им, воскрешает старые

предания о местных псковских святых.

Летописное дело, начавшееся в Пскове

под влиянием новгородского летописания

не позже XIII

в., к середине XV

— началу XVI

в. особенно усиливается и не прекращается

в течение некоторого времени и после

покорения Пскова Москвой. В I

и II

Псковских летописях чем ближе к XVI

в., тем больше на смену кратких и сухих

известий появляются пространные

повести и отдельные отрывки, лирически

окрашенные и отражающие влияние

художественной манеры воинских

повестей. Таково, например, описание

битвы под Оршей в I

Псковской летописи, отразившее особенности

стиля «Слова о полку Игореве»: «Бысть

побоище велие москвичей с Литвою под

городом под Оршею, и воскричаша и возопиша

жены оршанки на трубы московския, и

слышати было стуку и грому великому

межу москвичь и Литвою; и удариша москвичи

на Литву, руския князи и бояре с дивными

удалцы, рускыми сыновами, на силную рать

литовскую, и треснули копья московския,

и гремят мечи булатные о шеломы литовския

на поле оршинском. И бысть непособие

бо-жие москвичам, и поймаша Литва поганая

болших воевод, Ивана Андреевича, и князя

Михаила Голицу, и иных князей и бояр, и

детей боярских удалых, а иные побегоша

к Смоленску, а иные в реки непроходимыя

забегоша» и т. д.2.

Очень

существенно, что псковское летописание,

как и новгородское, не замыкается в

сферу только узко местных интересов.

Исследователь

псковского летописания приходит к

следующему общему заключению: «Псковское

летописание в XV

в. обнаруживает стремление выйти за

пределы «областного», «местного». Это

симптоматично. В XV

в. в той или иной мере становятся

общерусскими летописные своды в

разных областях России. Такой вывод

представляет интерес и для изучающего

процесс образования национального

государства, обнаруживая, как процесс

этот, который не был, конечно, только

результатом действия сил, сосредоточенных

в центре, подготовлялся явлениями,

назревавшими по областям и княжениям»

‘.

В

параллель новгородской Софии псковская

традиция прославляет свою святыню

— храм во имя Троицы; она же окружает

ореолом двух наиболее выдающихся

своих исторических деятелей — князей

Всеволода Мстиславича и особенно

Довмонта. Повесть о Дов-монте, о которой

сказано было выше, в XVI

в. подвергается ряду агиографических

обработок 2.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Смоленск избежал ужасной участи русских городов во время монголо-татарского нашествия. Сегодня мы должны духовно осознать, почему из всех древнерусских городов уцелели только Смоленск, Полоцк, Новгород и Псков. Все эти центры Русского государства были спасены заступничеством Божиим. Русский щит встал между Ордой и Европой, прервав всесокрушающую лавину с Востока.

СМОЛЕНСК. ГРАВЮРА ГЕОРГА КЕЛЛЕРА. 1610 г.

Русь оказалась в те страшные годы между молотом и наковальней, ибо и с Запада ей постоянно угрожало иноземное нашествие. Эти три русских города, три княжества были промыслительно сохранены от разорения, чтобы отразить попытку Запада добить разгромленную и ослабленную Русь. Летописи говорят, что почти сразу после монголо-татарского нашествия смоленские полки оказали помощь Великому Новгороду в борьбе с тевтонскими рыцарями.

НАШЕСТВИЕ БАТЫЯ. ДРЕВНЕРУССКАЯ МИНИАТЮРА. XVI в.

В 1238 году монголо-татары обошли Смоленск, коснувшись только восточных частей княжества. В следующих1239–240 годы враги двинулись на южные русские княжества, разгромили и завоевали их, но Смоленск снова остался в стороне от движения захватчиков.

Разорив северо-восточную и южную Русь, полчища Батыя так и не смогли дойти до северо-западных и западных русских земель, поэтому такие мощные и богатые города, как Новгород Великий, Полоцк, Смоленск, не подверглись монгольскому разгрому. Однако жители даже этих городов испытали столь страшное потрясение от Батыева нашествия, что спасение их родных земель от разорения народное православное сознание, конечно же, объяснило чудом Божиего заступничества. Так произошло и в Смоленске. Заступничеством Пресвятой Богородицы Смоленск был спасен от разорения. Тогда впервые проявилась благодатная сила чудотворного образа Смоленской «Одигитрии».

БРАНЬ БЛАГОЧЕСТИВЫХ С НЕЧЕСТИВЫМ БАТЫЕМ. ДРЕВНЕРУССКАЯ МИНИАТЮРА

Вскоре в Смоленске складывается сказание, объясняющее чудесный факт спасения города. Позднее, в XV–XVI вв., это сказание было записано и стало известно под названием «Слово о Меркурии Смоленском». Вот что повествует этот древнерусский памятник.

В 1238 году орды Батыя подступили к Смоленску и находились в 30 поприщах (поприще = 1061 метрам) от города, на Долгомостье, угрожая разорением городу и его святыням. Жители Смоленска с ужасом и трепетом ожидали появления завоевателей и «неисходно пребывали в соборном Успенском храме, взывая с плачем великим в обильных слезах к Всемилостивому Богу и Пречистой Его Богоматери, и ко всем святым, чтобы они сохранили город от всякого зла».

ВЗЯТИЕ СУЗДАЛЯ МОНГОЛАМИ. МИНИАТЮРА ИЗ РУССКОЙ ЛЕТОПИСИ

Денно и нощно пребывали жители в смоленском Успенском соборе у иконы Божией Матери, которую более ста лет назад принес из Киева в Смоленск князь Владимир Мономах, и которую ко времени монголо-татарского нашествия уже стали именовать Смоленской иконой Божией Матери, и молили Господа и Пресвятую Богородицу о помощи. Богородица услышала слезные молитвы, и свершилось чудо…

ВЗЯТИЕ ВЛАДИМИРА МОНГОЛАМИ. МИНИАТЮРА ИЗ РУССКОЙ ЛЕТОПИСИ

В XI–XIV веках Господь выводил из латинских земель своих праведников, оставшихся верными Православию после разделения Церквей. В XII веке прибыл из Италии в Новгород преподобный Антоний Римлянин, а в XIII веке на Руси оказался римский воин Меркурий, которого привела в Смоленск Сама Пресвятая Богородица, сказав: «Меркурий, избранник Мой! Иди в Мой город, Русь ждет тебя»*. Меркурий – воин Смоленского князя, тайно вел подвижническую жизнь: был строгим постником, девственником, проводил ночи в молитве.

СМОЛЕНСК. ОБЩИЙ ВИД ГОРОДА

СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТНАЯ СТЕНА. ФОТО С. М. ПРОКУДИНА-ГОРСКОГО. 1912 г.

СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТНАЯ СТЕНА. ФОТО С. М. ПРОКУДИНА-ГОРСКОГО. 1912 г.

СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТНАЯ СТЕНА. ФОТО С. М. ПРОКУДИНА-ГОРСКОГО. 1912 г.

* По другим сведениям святой мученик Меркурий Смоленский был славянин, по происхождению, вероятно, из Моравии, потомок княжеского рода. Воспитанный в Православии, святой Меркурий по ревности к истинной вере ушел из своего отечества на Русь и служил в войске смоленского князя.*

И вот в ночь веред появлением врага, Божия Матерь явилась пономарю кафедрального собора, повелела ему разыскать молодого воина Меркурия из дружины Смоленского князя и сказать, что Сама Пресвятая Богородица зовет его в церковь.

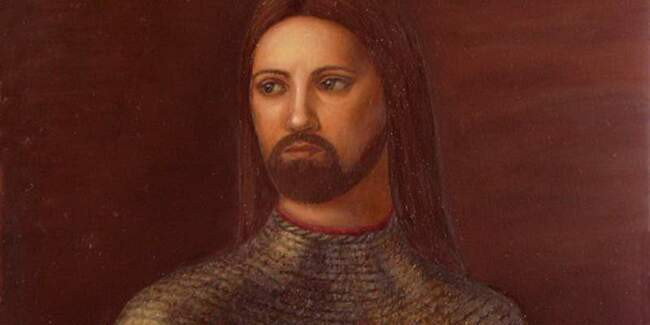

СВ. МЧ. МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ

СВ. МЧ. МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ

Услышав слова Пресвятой Богородицы, переданные пономарем, он явился в храм и увидел Божию Матерь, окруженную ангельскими силами. Пречистая обратилась к нему со словами: «Чадо Меркурий, избранник Мой! Властитель завоевателей в нынешнюю ночь хочет напасть на город Мой со всею ратью. Но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не предал его во вражие рабство. Посылаю тебя: иди скорее сотвори мщение за кровь христианскую, выйди тайно от всех навстречу врагу и силою Христа победишь злочестивого царя Батыя и все войско его. Я Сама буду с тобою. Но вместе с победой ожидает тебя мученический венец. Подойдет к тебе человек, прекрасный ликом, передай ему в руки оружие твое. И отсечет тебе голову, ты же возьми ее в руки свои и ступай в свой город, там примешь кончину, и положено будет тело твое в Моей церкви».

ПОДВИГ СВ. МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО

Укрепленный благословением Пречистой, Меркурий сел на коня и устремился к вражескому стану. Достигнув расположения войск Батыя, Меркурий в бою сразился с предводителем монголо-татарского войска – великаном, обладавшим громадной силой, убил его и вступил в единоборство с вражеским полчищем. Призывая Имя Господа и Пречистой Богородицы, святой воин поразил множество врагов, собирая взятых в плен русских людей и отпуская их в родной город. Вражеские воины с ужасом видели, что святому Меркурию помогают в битве молниеносные мужи и лучезарная Жена, и, не в силах устоять против воина Христова, обратились в бегство.

СВ. МЧ. МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ НЕСЕТ СВОЮ ГОЛОВУ

Узнав об истреблении своих людей, Батый ушел от города. После битвы перед Меркурием предстал прекрасный воин – Меркурий отдал ему оружие свое и, склонив голову, был усечен мечом. Исполняя повеление Пречистой, Меркурий взял голову в свои руки и направился в Смоленск. Дойдя до врат города, он лег возле них и отдал Богу душу. Многие жители Смоленска видели это чудо. Архиепископ с народом хотел унести тело святого, но не смог взять его. Тогда архиепископ стал молиться Богу с просьбой о вразумлении и помощи, чтобы с честью совершить погребение святого, и услышал голос: «Господень слуга, о том не скорби: Кто послал на победу, Тот его подберет».

СВ. МЧ. МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ. РОСПИСЬ В ТРАПЕЗНОЙ ЮЖНОГО ПРИДЕЛА ЦЕРКВИ НИКОЛЫ В ЩЕПАХ В МОСКВЕ.

Так лежал Меркурий без погребения. И вот на третий день архиепископ увидел из окна своей кельи, как в ярком свете вышла из Успенского собора Пресвятая Богородица с Архангелами Михаилом и Гавриилом и, дойдя до места, где лежало тело Меркурия, взяла его и перенесла в соборную церковь Свою, положив в гробнице.

* В других редакциях «Слова о Меркурии Смоленском» излагается несколько иная версия событий: во время сражения Меркурия с монголами над Смоленском является Сама Божия Матерь и тем устрашает врагов, заставляя их бежать; голову Меркурию отсекает не прекрасный воин, а некий варвар; наконец, после смерти

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ОДИГИТРИЯ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ СМОЛЕНСКА. ФОТО 1912 г.

Так лежал Меркурий без погребения. И вот на третий день архиепископ увидел из окна своей кельи, как в ярком свете вышла из Успенского собора Пресвятая Богородица с Архангелами Михаилом и Гавриилом и, дойдя до места, где лежало тело Меркурия, взяла его и перенесла в соборную церковь Свою, положив в гробнице.

САНДАЛИИ СВ. МУЧЕНИКА МЕРКУРИЯ В СМОЛЕНСКОМ СОБОРЕ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

* В других редакциях «Слова о Меркурии Смоленском» излагается несколько иная версия событий: во время сражения Меркурия с монголами над Смоленском является Сама Божия Матерь и тем устрашает врагов, заставляя их бежать; голову Меркурию отсекает не прекрасный воин, а некий варвар; наконец, после смерти Меркурия его тело кладут в церкви, а затем он является в видении пономарю и велит повесить свой щит и копье над своим гробом).

ПРП. АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ И МЧ. МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ. РОСПИСЬ АЛТАРЯ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ ДЕРЕВНИ УКОЛОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С тех пор мощи святого Меркурия постоянно находились в Успенском соборе. Святой Меркурий явился в видении тому же пономарю и велел повесить над гробницей его оружие (щит и копье), обещая смолянам постоянную помощь во всех скорбях и битвах с врагами. С того времени жители Смоленска называют святого Меркурия главным своим заступником и покровителем. Позднее он был причислен к лику святых (память его празднуется 24 ноября / 7 декабря); в день его кончины было установлено совершать всенощное бдение и благодарственное молебствие пред чудотворным образом Одигитрии. От всех реликвий Меркурия до наших лет сохранились лишь железные сандалии, хранящиеся в соборном Успенском храме. Все остальное утрачено при разных обстоятельствах.

СМОЛЕНСК. ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ-ОДИГИТРИИ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

СМОЛЕНСК. ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ-ОДИГИТРИИ ( СПИСОК ) В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ.

В наше время место древней иконы-первообраза в Успенском соборе Смоленска заняла её список начала XVII века. Сама икона-первообраз пропала в годы немецкой оккупации Смоленска

Его подвиг увековечил на Руси повсеместное прославление образа Смоленской Одигитрии как национальной святыни-заступницы. В нынешнем Успенском соборе Смоленска до сего дня хранятся железные рыцарские сандалии святого воина.

Последняя находка, связанная с именем святого Меркурия, была сделана в 1900 году. Церковный историк Д. Вишневский на чердаке Диво-Зачатьевской церкви обнаружил сундук, а в нем серебряный ковчежец с частицей мощей святого Меркурия.

В русской иконописи образ Меркурия представляется в облике юноши в латах и в полном вооружении.

СВ. МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ. ХУД. Н. К. РЕРИХ. 1919 г.

Художник Н. К. Рерих создал картину на сюжет со святым Меркурием Смоленским (находится в Америке). Он изобразил его на фоне крепостной стены XVII века. Образ святого Меркурия Смоленского мы найдем и в росписях Владимирского собора в Киеве, выполненных художником В. М. Васнецовым. В честь подвига Меркурия смоляне поставили когда-то знак – каменный столб у Молоховских ворот, который был утрачен еще в XVIII веке.

СМОЛЕНСК. УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

| Меркурий Смоленский | |

| Меркурий | |

| Рождение | Моравия |

| Смерть | 1239(1239) Долгомостье близ Смоленска |

| В лике | святой |

| Главная святыня | мощи в Успенском соборе Смоленска |

| День памяти | 24 ноября (по юлианскому календарю) |

Меркурий Смоленский

(ум. 1239) — православный святой, почитаемый в лике мучеников. Память совершается 24 ноября (по юлианскому календарю).

Жизнеописание

Меркурий был славянином из Моравии и происходил из княжеского рода. В юном возрасте пришёл в Смоленск и поступил на службу к смоленскому князю. Согласно житию, Меркурий отличался набожностью и «благочестивой жизнью: подвизался в посте и целомудрии

».

Мученичество принял в 1239 году во время нашествия хана Батыя на Смоленск. По преданию, когда татарские войска стояли в 25 верстах от города, на Долгомостье, молившемуся ночью в соборе перед иконой Божией Матери местному пономарю явилась Богородица, велевшая позвать Меркурия.

Святой Меркурий, вместе с пономарем, отправился в церковь Пресвятой Богородицы. В храме они нашли свечу, которая горела пред иконой Богородицы. Святой Меркурий, упав пред иконой, с слезами стал молиться, прося Пресвятую Госпожу о помощи и заступлении. Тогда вдруг раздался глас от иконы:

Раб мой Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил храм сей… В сей битве ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства.

— Димитрий Ростовский, Жития святых (24 ноября)

Меркурий послушался веления Богородицы и ночью пошёл во вражеский лагерь где, согласно житию, истребил множество врагов, включая некого исполина, наводившего на всех страх своей силою. В ходе сражения сын убитого исполина отсёк Меркурию голову, но татары в страхе бежали: «побросав оружие, гонимые какой-то неведомой силой, они бежали от города, под которым погибло так много из лучших бойцов, и удалились из пределов Смоленских

».

Тело Меркурия было погребено жителями в Успенском соборе Смоленска. Церковное празднование в память святого Меркурия было установлено в конце XVI века, но уже с 1509 года жители Смоленска почитали его заступником города.

«Слово о Меркурии Смоленском»

— памятник древнерусской письменности.

ПОВЕСТЬ О МЕРКУРИИ СМОЛЕНСКОМ

Наиболее значительным из известных нам памятников смоленской литературы рассматриваемого периода является легендарная повесть о Меркурии, избавителе Смоленска от татарского разгрома. Возникла она, очевидно, на основе устного народного предания, сложившегося в связи с тем, что во время татарского нашествия в 1237—1238 гг. татары не дошли до Смоленска, и город, таким образом, не был разорён. В повести рассказывается о попытке татар завладеть Смоленском, но эта версия не подтверждается никакими историческими свидетельствами. Существуют две редакции повести, из которых вторая подразделяется на четыре подредакции.

По первой, старейшей редакции, возникшей, видимо, не раньше конца XV в., в связи с установлением в это время в Смоленске церковного почитания Меркурия, содержание повести сводится к следующему.

В Смоленске жил благочестивый юноша Меркурий, «цветый преподобным житием», «постом и молитвою сияя, яко звезда бо-гоявленна посреде всего мира». Он часто приходил в Крестовоздви-женский монастырь молиться за мир. В ту пору «злочестивый царь» Батый пленил Русскую землю и пошёл с великою ратью к Смоленску, остановившись в тридцати верстах от города, пожирая церкви и побивая христиан. Смольняне пребывали в великой скорби, молясь в соборной церкви о спасении города. И в это время было «некое смотрение божие ко гражаном». В Печерском монастыре, стоявшем за городом, явилась богородица пономарю (сравни сходный эпизод явления богородицы пономарю в житии Алексея человека божия) и велела ему позвать к себе Меркурия. Явившемуся на зов Меркурию богородица повелевает отомстить за христиан и победить злочестивого Батыя и всё войско его. Тут же она говорит ему, что после победы Меркурия к нему подойдёт человек «красен лицем», которому Меркурий должен отдать всё своё оружие, и этот человек отсечёт ему голову. Взяв в руки свою голову, Меркурий должен направиться в свой город, и там он примет кончину, а тело его будет положено в церкви богородицы.

Услышав эти слова, Меркурий затужил и заплакал. Он, окаянный и непотребный, не имеет силы на такое трудное дело, и неужели, спрашивает юноша, у богородицы нет небесной силы, которая могла бы победить злочестивого царя? Но он не ослушивается богородицы, берёт у неё благословение и, выйдя из церкви в полном вооружении и сев на стоявшего поблизости «прехрабра» коня, идёт против Батыя и побеждает его, скача по полкам, «яко орел по воздуху летая»; Батый же, одержимый страхом и ужасом, отходит от города и, придя в Венгрию, там погибает.

Как сказала богородица, перед Меркурием предстаёт после этого «прекрасен воин», которому Меркурий, поклонившись, отдаёт своё оружие, и тот отсекает ему голову. Обезглавленный Меркурий приходит к Мологинским воротам города, в одной руке неся свою голову, а другой рукой ведя коня. Некая девица, видя его без головы, стала «нелепо бранити его», он же лёг у ворот и умер, а конь стал невидимым. Смоленский архиепископ с крестами и со множеством народа пришёл, чтобы взять тело Меркурия, но оно не давалось пришедшим и так и лежало непогребённым три дня. На четвёртый день архиепископ, всю ночь пребывавший без сна в молитве о том, чтобы бог открыл ему эту тайну, через оконце увидел, что богородица с архистратигами Михаилом и Гавриилом «в вели-цей светлости, аки в солнечной зари», вышла из церкви и, дойдя до того места, где лежал Меркурий, взяла его тело в свою полу, принесла его в соборную церковь и положила в гроб, в котором тело Меркурия лежит и доныне, творя чудеса и благоухая, как кипарис.

Существенные отличия второй редакции в её хронологически ближайшем к первой редакции тексте таковы. Повесть начинается с пространного вступления, в котором говорится об особом покровительстве богородицы Смоленску и о насилиях, чинившихся татарами в Русской земле. При этом в уста земли, скорбящей, как вдовица, влагается плач о разорении Русской земли. Меркурий – происхождением римлянин, княжеского рода, веры же греческой. В юности он прибыл в Смоленск на службу «самодержцу града того». Богородица обращается к пономарю и затем к Меркурию не непосредственно, а говорит из иконы. Меркурий радостно подчиняется велению богородицы, идёт на врагов (чудесный конь здесь отсутствует), убивает сильного исполина и множество татар. Голову Меркурию отсекает не «прекрасен воин», а «варвар лют», сын того исполина, которого Меркурий убил. Нет тут упоминания о девице, бранящей пришедшего к городу обезглавленного Меркурия. Его хоронят смольняне в церкви богородицы без вмешательства самой богородицы. Через некоторое время Меркурий является к пономарю той церкви на иконе как живой, в воинском вооружении, и велит сказать гражданам, чтобы они над гробом его повесили оружие — копьё и щит. Если когда-либо случится вражеское нападение на город, пусть с молитвою богу, богородице и ему, Меркурию, вынесут его оружие, и враги будут посрамлены. Граждане сделали так, как велел Меркурий, и оружие его и доныне можно видеть над его гробом.

Возникновение этой редакции следует датировать самым началом XVI в. В ней подвиг Меркурия Смоленского сравнивается с подвигом византийского святого — Меркурия Кессарийского, судьба которого, вплоть до поручения ему богородицы выступить против «законопреступного Юлиана» и до отсечения ему головы после победы над врагами, оказывается сходной с судьбой его смоленского тёзки. Это сходство с несомненностью устанавливает влияние греческого жития на нашу повесть, тем более понятное, что церковная память Меркурия Смоленского (очевидно, лица, в действительности не существовавшего) была приурочена ко дню памяти Меркурия Кессарийского. Повесть сближается в некоторых подробностях с летописным сказанием о переяславском богатыре Демьяне Куденевиче и с былиной о Сухане.

Мотив несения собственной усечённой головы известен и в католической легенде о Дионисии Ареопагите, и в мусульманской легенде об Азисе, и в русских устных легендах (б. Смоленская и Псковская губ.), видимо, возникших под влиянием книжной повести о Меркурии. В одной смоленской записи устная легенда прямо говорит о Меркурии, несущем свою голову после того, как она была отрублена у него в его борьбе с Литвой.

Присвоение Меркурию Смоленскому римского происхождения объясняется, видимо, теми же побуждениями, какими руководствовалась новгородская легенда об Антонии, прибывающем в Новгород из Рима. В обоих случаях мы имеем дело с попыткой связать местную святыню с древней христианской традицией ‘.

Псков, до своего окончательного присоединения к Москве находившийся большую часть времени в политической и культурной зависимости от близлежащего к нему Новгорода, не обнаружил той интенсивной и разносторонней литературной производительности, какую- обнаружил Новгород. Но и в Пскове была своя значительная по напряжённости культурная жизнь, сказавшаяся в достаточно широком развитии специально псковской письменности ‘.

Так же как и Новгород, Псков и после своего падения, уже в XVI в., стремился к литературному закреплению наиболее значительных событий своего исторического прошлого. Пскович иеромонах Василий-Варлаам в ряде житий, написанных им, воскрешает старые предания о местных псковских святых. Летописное дело, начавшееся в Пскове под влиянием новгородского летописания не позже XIII в., к середине XV — началу XVI в. особенно усиливается и не прекращается в течение некоторого времени и после покорения Пскова Москвой. В I и II Псковских летописях чем ближе к XVI в., тем больше на смену кратких и сухих известий появляются пространные повести и отдельные отрывки, лирически окрашенные и отражающие влияние художественной манеры воинских повестей. Таково, например, описание битвы под Оршей в I Псковской летописи, отразившее особенности стиля «Слова о полку Игореве»: «Бысть побоище велие москвичей с Литвою под городом под Оршею, и воскричаша и возопиша жены оршанки на трубы московския, и слышати было стуку и грому великому межу москвичь и Литвою; и удариша москвичи на Литву, руския князи и бояре с дивными удалцы, рускыми сыновами, на силную рать литовскую, и треснули копья московския, и гремят мечи булатные о шеломы литовския на поле оршинском. И бысть непособие бо-жие москвичам, и поймаша Литва поганая болших воевод, Ивана Андреевича, и князя Михаила Голицу, и иных князей и бояр, и детей боярских удалых, а иные побегоша к Смоленску, а иные в реки непроходимыя забегоша» и т. д.2.

Очень существенно, что псковское летописание, как и новгородское, не замыкается в сферу только узко местных интересов.

Исследователь псковского летописания приходит к следующему общему заключению: «Псковское летописание в XV в. обнаруживает стремление выйти за пределы «областного», «местного». Это симптоматично. В XV в. в той или иной мере становятся общерусскими летописные своды в разных областях России. Такой вывод представляет интерес и для изучающего процесс образования национального государства, обнаруживая, как процесс этот, который не был, конечно, только результатом действия сил, сосредоточенных в центре, подготовлялся явлениями, назревавшими по областям и княжениям» ‘.

В параллель новгородской Софии псковская традиция прославляет свою святыню — храм во имя Троицы; она же окружает ореолом двух наиболее выдающихся своих исторических деятелей — князей Всеволода Мстиславича и особенно Довмонта. Повесть о Дов-монте, о которой сказано было выше, в XVI в. подвергается ряду агиографических обработок 2.

В литературе

У Ивана Бунина в «Суходоле» встречается следующее описание: «В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришёл он к городским воротам, дабы поведать бывшее… И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы».

Дни памяти: 24 ноября

вятой мученик Меркурий Смоленский, был славянин, родом, вероятно, из Моравии, потомок княжеского рода. Воспитанный в Православии, святой Меркурий по ревности к истинной вере ушел из своего отечества на Русь. Величайшее бедствие постигло Русскую землю в начале ХIII века — нашествие татаро-монгольских орд. Жестокие враги не щадили беззащитных жителей, грабили и разрушали храмы, монастыри, города и селения. Тысячи русских людей пали в битвах, защищая свое Отечество, многие захвачены в плен и отведены в неволю. Шел 1239 год.

Прибыв в древний русский город Смоленск, Меркурий поступил на воинскую службу в княжескую дружину. Святой Меркурий отличался физической силой, мужеством и высоким ростом. Велик был он и духом, вел втайне жизнь подвижника, был строгий постник, проводил ночь в молитве и хранил девственную чистоту; православную веру не только исповедовал на словах, но готов был умереть за нее.

В 1239 году полчища татар, разоряя все на пути и нагло ругаясь над святынями христианства, полонившие уже много русских городов, подошли к Смоленску. Встав в 25 верстах от него, на Долгомостье, татары стали угрожать разорением городу и его святыням. Предводитель татарского отряда, богатырь огромного роста, похваляясь своей гигантской силой, вызывает на поединок лучшего смоленского витязя, чтобы в единоборстве решить участь города и Смоленского княжества.

Успенский соборный храм был переполнен, все жители города, от младенца до старца, собрались у чудотворного образа Божией Матери Одигитрии, со слезами и теплой верой они обращались к Заступнице о помиловании. Вместе с народом святой Меркурий скорбел и соболезновал душой, и, все более и более проникаясь любовью к ближним, он исполнился решимости пострадать за них: положить душу за Святую Церковь. В ту тревожную ночь соборный пономарь Георгий тихо молился перед образом Одигитрии, испрашивая избавления города от врагов. Вдруг он услышал голос от иконы: «Иди к рабу Моему Меркурию, на Подолье». Пречистая Богородица также указала пономарю, где живет Меркурий, и поторопила: «Иди скорее и тихо скажи ему: “Меркурий, тебя зовет Владычица”». Георгий удивился голосу от иконы, но тотчас же поспешил исполнить приказание. Он пошел на Подолье и увидел среди двора воина Меркурия с воздетыми к небу руками. Тихо объявил ему небесную волю пономарь, и оба пошли они в храм. Упав перед чудотворной иконой, Меркурий стал просить о помощи и заступлении города, и был голос от святой иконы: «Раб Мой Меркурий, Я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил этот храм. Для этого Я призвала тебя сюда из страны Римской. Я не оставлю этого города, по молитвам Моим он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай навстречу врагам. Я не оставлю тебя. Не бойся, ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства».

Воин Христов той же ночью сел на коня и отправился в татарский стан в Долгомостье. Он прошел военную стражу, не замеченный никем, и среди неприятельского стана увидел великана. Оградясь крестным знамением и воскликнув: «Пресвятая Богородица, помоги мне!», Меркурий убил гордого и надменного исполина, уповавшего на свою страшную силу. Призывая имя Господа и Пречистой Богородицы, святой воин истребил множество врагов. Татарские воины с ужасом видели, что святому Меркурию помогают в битве молниеносные мужи и лучезарная Жена и, не в силах устоять против воина Христова, обратились в бегство. В это время сын убитого татарского исполина, желая отомстить русскому воину за смерть отца, сзади напал на святого Меркурия и нанес ему смертельный удар. Но внезапно непонятный ужас охватил врагов и, бросая оружие, они бежали от города, гонимые неведомой силой из пределов Смоленской земли.

На рассвете жители Смоленска, готовившиеся к сражению с неприятелем, увидели, что поле усеяно трупами врагов, и поняли, что сохранены заступлением Богородицы.

С благоговением они перенесли честное тело святого воина-мученика и с честью погребли в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вскоре после своей кончины святой Меркурий явился в видении тому же пономарю и велел повесить над гробом его оружие, обещая смолянам постоянную помощь и заступничество во всех скорбях и бранях. Ныне в смоленском кафедральном соборе хранятся сандалии святого мученика Меркурия. «Сандалии железные, большие, тяжелые, вроде лаптей, застегиваются спереди железным же перехватом».

Почитание небесного покровителя города началось сразу после доблестной мученической кончины в 1239 году. Празднование ему установлено в конце XVI века, уже в 1509 г. жители Смоленска называли его своим главным заступником. Память его Святая Церковь празднует 24 ноября/7 декабря, в день великомученика Меркурия, имя которого носил святой мученик Меркурий Смоленский.

Тропарь мученика Меркурия Смоленского

глас 2

Возсияв, яко звезда многосветлая,/ в соборней церкви пред пречистым и чудотворным образом Пречистей Богородицы,/ за Нюже и за град Смоленск пострада,/ многокозненнаго и богомерзкаго царя Батыя устраши,/ и сильнаго исполина победи, и люди удиви,/ душу свою, многострадальне Меркурие, за благочестие положи,/ яко Захариина и Авелева ясно вопиет твоя кровь ко Господу./ И ныне молися за души наша.

Кондак мученика Меркурия Смоленского

Явися во бранех непобедимь воин,/ от римлян родом,/ сыновство име града Смоленска,/ яко бо сих ради наречеся,/ яко от Богородицы страж крепок послася граду,/ песньми Меркурия ублажим,/ празднующе весело память его,/ яко да избавит град наш от беды ратник.

Ин кондак мученика Меркурия Смоленского

глас 8

Чистотою душевною купно и телесною/ и сердечною к Богу любовию и непрестанною молитвою/ римское богатство оставль/ и прият богатство от Господа — венец,/ прием в руце копие, крепко зловернаго царя Батыя ужаси,/ и самохвальнаго исполина победи,/ и вси внуцы агарянския проженув, страстотерпче Меркурие,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

Источники:

http://www.saints.ru/m/7_muchMerkuriiSmolenskii.html

http://www.pravoslavie.ru/

(1310)

Меркурий из Моравии стал первым святым Смоленского княжества. О подвиге воина, сложившего голову в бою с монголами, повествует окутанная мистикой легенда. Существовал ли защитник в реальной жизни и что на самом деле случилось с «всадником без головы» — сейчас расскажем.

Первые тексты о святом Меркурии Смоленском появляются в начале XVI века. Они рассказывают о воине княжеского происхождения из Моравии, который служил во времена нашествия хана Батыя.

Когда монгольские тумены (крупные соединения войск численностью в 10 тысяч воинов) уже стояли на подступах к Смоленску, у деревни Долгомостье, — Меркурий получил божественное знамение. Богородица послала его сразиться с врагом и защитить город.

Меркурий Смоленский по версии художника В. Денисова

Воин последовал её велению и истребил немало монголов. В их числе был и один из военачальников Батыя. Но за смерть монгола отомстил его сын — он срубил голову защитника Смоленска.

Меркурий не упал замертво. Он направился обратно в город, держа в руках собственную голову. И только у городских ворот слез с коня и лёг на землю. Впечатлённые таким жутким дивом, а также уходом Батыя за пределы княжества, горожане стали почитать воина как своего святого заступника.

Правда или миф?

Сведения о Меркурии Смоленском ещё более отрывочны, чем о Евпатии Коловрате. Он не упомянут ни в одном современном ему источнике — ни русском, ни монгольском.

Железная обувка хранится в Успенском соборе Смоленска