-

-

February 10 2019, 10:34

- Корабли

- Общество

- Cancel

Моему Дзен-каналу о море и моряках исполнился год

Я 25 лет отдал военно-морскому флоту и ещё 14 — гражданскому. Есть что вспомнить и рассказать с позиции человека, в этой теме не случайного.

Год назад мне пришла в голову мысль создать такой журнал, в котором можно было бы не только поделиться воспоминаниями, но и рассказывать о флоте и жизни моряков языком, понятным любому непрофессионалу. А то, что морская тема не чужда нашему народу — не подлежит сомнению, мы же не в Монголии живём

Ясно при этом, что невозможно изложить все тонкости штурманского дела или ракетного оружия, как это сделал бы навигатор или ракетчик, но и цель такая не ставится, учебники для специалистов вряд ли интересны массовому читателю

Несколько раз мня упрекали, что название журнала не соответствует содержанию, и это лишь доказывает — люди по-разному думают об одних и тех же вещах. Называя его «Места, не столь отдалённые», я имел в виду, что для моряков нет на земном шаре отдалённых мест, да и сам флот не какая-то удалённая от общества сфера. Можно попробовать изменить, но не могу остановиться на чём-либо одном, может коллективный разум подскажет? И надо ли это делать вообще?

А то, что вокруг журнала уже образовался определённый коллектив людей, неравнодушных к морю и знающих о нём не понаслышке, не может не радовать. А так же и тех, кто с морем напрямую не связан, но тема эта им интересна. Добро пожаловать.

Вообще, здесь сложилась вполне доброжелательная и адекватная аудитория. Бывают конечно в пылу дискуссий перехлёсты, но крайне редко, тех же, кто желает устроить тут очередной гадюшник, я безжалостно удаляю раз и навсегда. К счастью, их было единицы.

А какие замечательные истории можно почитать в комментариях! Вот обязательно буду делать подборки наиболее интересных.

За это время я написал и использовал ранее написанных около 280 статей и сделал их список, который приведу ниже. Признаюсь, это не простое дело. Требуется и время, и желание сделать текст как можно интереснее. Мне вообще-то в Дзене каналы, посвящённые морю и морякам, встретились всего в количестве не более пяти, и кажется, что мой далеко не худший из них.

Впрочем, об этом судить читателям. Кстати, и поиск новых тем — дело далеко не простое, ведь в интернете уже давно всё написано

На верхнем снимке я на корме ракетного катера (где ты, молодость? :), а ниже на фоне Кейптауна, в гораздо более поздние времена:

А то некоторые придирчивые граждане временами спрашивают, зачем-то коверкая язык, имеет ли «аффтырь» отношение к флоту

Ну вот, можно сказать, и отметили годовщину…

А здесь перечень почти шести сотен статей, для удобства разбитых на тематические разделы: Журнал о моряках и флоте. Полное оглавление

«Чайка» над эллингом

В канун Юбилея Победы пошел положить цветы друзьям — сослуживцам на кладбище Николаева. Недалеко от центрального входа среди зелени увидел чёрный обелиск с портретом и надписью «Герой Советского Союза, капитан 1 ранга Б. М. Першин». То, что катерник Першин похоронен в Николаеве, для меня было новостью, и тут же всплыли воспоминания.

В начале 50-х нам, «Голландцам» второго курса, довелось проходить корабельную практику в бригаде торпедных катеров. Бригадой командовал контр-адмирал Осипов, дивизионом командовал капитан 3 ранга И. П. Шенгур, оба Герои Советского Союза, знакомые с времён войны. На этих легендарных катерников курсанты смотрели с обожанием.

В один из дней во время «адмиральского часа» мы с другом решили постирать наши белые робы. Замочили их в тазиках — обрезах по-флотски, сидим в тени поднятого на подкильных концах катера, как вдруг по бригаде объявляется учебно-боевая тревога, связанная с атомным нападением на военно-морскую базу. Экипажи катеров втиснулись в химзащитную одежду и начали дезактивацию.

Чтобы не смущать своим голым видом христолюбивое воинство, мы, захватив обрезы, спрятались в береговую баталерку. В разгар ученья на эллингах появляются, о чем-то громко споря, комбриг и комдив. Когда они подошли поближе, выяснилось, что один повторяет: «Накину!», другой: «Не накинешь!». Адмирал достаёт спички, поджигает бикфордов шнур учебного взрыв- пакета и отбрасывает его в сторону. Взрывпакет — это заряд чёрного пороха, закатанный в смесь битума и опилок.

Шенгур в мгновенье ока срывает с головы Осипова его расшитую золотом адмиральскую фуражку и накидывает её на взрывпакет.

Взрыв! Фуражку разносит на составные части. Чехол белой чайкой взлетает выше всех и падает в воду. На берегу немая сцена. Адмирал от нахальства друга стоит, разинув рот. Он не рассчитывал, что опыту подвергнется его фуражка. Шенгур стоит на всякий случай в сторонке. Осипов, глотнув воздуха, обозвал друга неуставным словом и ушёл в штаб.

Комдив продолжил невозмутимо руководить ученьем. Только прозвучал отбой тревоги, часовой у эллингов крикнул: «Товарищ капитан 3-го ранга, Вас к телефону». Шенгур, находившийся метрах в тридцати от телефона, направился к нему, на ходу произнося: «Командир i-го дивизиона, 1-й бригады торпедных катеров, Краснознамённого Черноморского флота, кавалер орденов (следует перечисление), Герой Советского Союза, Иван Петрович… » и уже, взяв в руку трубку, произносит: «Шенгур слушает».

Судя по довольной улыбке, его приглашает адмирал на «рюмку чая», помянуть жертву спора.

Энтропия

Теорию теплотехники в «Голландии» читал флотский полковник СМ. Волосов, долгое время до этого он руководил кафедрой в ленинградской «Дзержинке». Исключительно интеллигентный человек, он с шиком носил флотскую форму. Его опрятная борода была пушистой и большей частью совершенно белой. Лекции читал интересно, доступно, уделяя внимание не только сути читаемой дисциплины, но и этическому воспитанию курсантов — бурсаков, пришедших в училище не из дворянского сословия. Например, наставлял: «Товарищи будущие флотские офицеры, если вы едете в дилижансе, а в нем стоит хотя бы одна женщина, которая не садится уж из-за того, что не желает помять свой кринолин, вы не имеете права сесть».

Закончив читать соответствующий раздел, он, желая подчеркнуть эфирность понятия «энтропия»[1] и, как потом выяснилось, не впервой, эффектно бросил: «Товарищи курсанты! Запомните, если я когда-либо, у кого-либо спрошу: «Что такое энтропия?» — то плюньте мне в бороду».

В феврале 58-го года наш первый набор «Голландии» защищал дипломные проекты. В одной из секций дипломнику среди прочих вопросов был задан вопрос: «Что такое энтропия?». Руководил секцией начальник кафедры из Второго инженерного училища, в секции пять-шесть человек, среди которых полковник С. М. Волосов и флагманский инженер-механик бригады подводных лодок в Балаклаве, выпускник «Дзержинки».

Отвечая на очередной вопрос — что такое энтропия, курсант возьми да и ляпни — мол, как-то полковник С. М. Волосов по окончании одной из лекций заявил: «Если я когда-либо у кого-либо спрошу, что такое энтропия, то плюньте мне в бороду». У председателя расширились глаза, он окинул взглядом членов комиссии, выясняя, кто задал этот некорректный вопрос. В ответ молчание. Председатель берёт у адьюнкта — секретаря секции протокол, читает и, обращаясь к флагмеху, спрашивает: «Иван Иванович! Вы удовлетворены ответом?». Тот бросает: «Вполне».

Лет 10-15 назад он был курсантом у С. М. Волосова в «Дзержинке».

Бюст адмирала и икона

Когда в 70-х годах в НКИ воссоздавался музей С. О. Макарова, совет музея тесно контактировал с одним из основателей (в начале прошлого века) Николаевских краеведческого музея и картинной галереи им. В. В. Верещагина — Каминским Феодосием Тимофеевичем.

Сын клепальщика николаевского Адмиралтейства, в 1912 г. он закончил Петербургский археологический институт. В начале Первой мировой войны закончил школу прапорщиков, честно воевал на фронте, был ранен, имел солидный ряд боевых орденов. Был директором Николаевского историко-археологического музея, учёным хранителем заповедника «Ольвия», активно участвовал в археологических раскопках в Ольвии, на территории Николаева и других городов, опубликовал многие десятки статей, очерков. При нём были значительно расширены экспозиционные площади музея, в фондах музея насчитывалось более 30000 предметов. В советские времена в три приёма отсидел кучу лет в местах не столь отдалённых. Каждая встреча знакомила нас с малоизвестными эпизодами из истории города Николаев и Черноморского флота.

Известно, что Севастопольская морская библиотека (тогда офицерская) и её фонды были созданы по инициативе адмирала А. С. Грейга, а затем опекались адмиралом М. П. Лазаревым. Деньги собирались по подписке среди офицеров флота. Для библиотеки, тоже по подписке, были изготовлены мраморные бюсты адмиралов М. П. Лазарева и А. С. Грейга.

С началом Крымской войны фонды библиотеки, часть её оборудования были переправлены в г. Николаев — тогда главную базу Черноморского флота.

После позорного для России окончания Крымской войны по Парижскому договору Россия не имела права держать на Чёрном море военный флот, порт Николаев был низведен до положения станции, судостроение на почти долгих двадцать лет замерло. Из-за сокращения штатов многие служилые люди ушли с флота или убыли к новым местам службы.

В последней четверти XIX века с началом возрождения флота фонды библиотеки были возвращены в Севастополь, хотя часть книг при этих передрягах была утеряна. Не вернулись и бюсты адмиралов.

О судьбе бюста адмирала М. П. Лазарева и поведал нам Ф. Т. Каминский.

В конце 20-х годов Ф. Т. Каминский шел по улице Потёмкинской вдоль забора бывшего морского острога в сторону улицы 2-й Слободской. Ворота у административного здания острога были открыты. Какие только учреждения не были в этом здании за многие годы! Здесь, в управлении морского острога, служил отец будущего адмирала СО. Макарова, здесь располагались комендатуры гарнизона, военкомат, что-то связанное с авиацией, а в бо-х годах был общетехнический факультет НКИ, затем его военно-морская кафедра.

При создании лаборатории и установке действующих дизельных агрегатов, макета 49-цилиндрового дизеля была, например, найдена бронзовая печать для сургуча. В центре надпись «Для пакетсв», а по окружности — «Варвар1вський рай-парком Миколшвськ. округи». Видимо, и эта контора здесь располагалась.

Проходя мимо, Ф. Т. Каминский увидел, что посреди пыльного двора на каком-то мраморном бюсте сидит матрос и немецким штык-тесаком с упоением рубит бюсту уши. Музейщик мимо пройти не мог. Подойдя ближе, он обнаружил, что матрос восседает на бюсте адмирала М. П. Лазарева. На увещевания остановиться, так как он гробит частицу истории флота, матрос пошел со штыком на «контру недобитую». Только вмешательство коменданта позволило пресечь вандализм. За з рубля был нанят извозчик и бюст переправлен в краеведческий музей. Позже бюст с частью найденного оборудования библиотеки был переправлен в Севастополь. Но он не вернулся в библиотеку, а экспонируется в музее обороны Севастополя. Каждый желающий, посетив этот музей, в одном из залов может увидеть этот бюст, у него уши из алебастра. Неизвестный мореман оставил свой геростратов след в истории флота. В восстановленной морской библиотеке после Великой Отечественной войны были установлены новые бюсты, меньшие по размерам.

Несколькими годами позже по стране прокатилась чудовищная волна изъятия из соборов, церквей и других объектов религиозного культа раритетов и предметов, содержащих драгоценные металлы и камни. Не обошла стороной она и Николаев. Была создана специальная комиссия. Первым «набегу» подвергся Николаевский Адмиралтейский собор, бывший долгое время главным собором Черноморского флота. В соборе хранились национальные раритеты — кормовые флаги с легендарных кораблей российского флота, ластовых экипажей, а также флаги и значки с захваченных в боях турецких, египетских и прочих кораблей. Все эти флаги были в специальных многослойных чехлах и размещались в бронзовых ритонах по обеим сторонам главного входа.

Тогда же был вскрыт склеп основателя города Николаев М. Л. Фалеева. На облицованном камнем постаменте находился чёрный гроб, покрытый Андреевским и крепостным флагами. В головах гроба лежала треуголка, а по бокам постамента стояли морской палаш и шпага гражданского чиновника высокого ранга. Предмет вожделения — пуговицы мундира оказались не золотыми, а позолоченными. Останки основателя города перевезли на кладбище и поместили в склеп семьи адмирала Н. А. Аркаса. Не обошли стороной и молельный дом, который был напротив собора и располагался на месте, где сейчас размещается «Дворец творчества молодежи» (бывший дом политпросвещения). Там молился народ недворянских кровей. Ценностей там не оказалось, кроме посеребренной купели да простой иконы Николая Чудотворца. Поверх оклада иконы дугой шла медная пластина. На ней выгравированы слова: «Николаевскому Адмиралтейскому собору от моряков Черноморского флота на вечное хранение». Это была легендарная икона с линейного корабля «Три Святителя» Черноморского флота.

Когда в период Крымской войны возникла реальная угроза прорыва вооруженных пароходов противника на внутренний рейд Севастополя, после долгих споров и колебаний было принято решение затопить на входе несколько старых парусных кораблей флота. Выбор адмирала Корнилова пал на пять линейных кораблей: «Три святителя», «Силафаил», «Варна», «Силистрия», «Уриил», а так же на два фрегата: «Сизополь» и «Флора». Затопление должно было начаться по сигналу, поднятому на флагштоке башни «Офицерской библиотеки». Утром п сентября этот сигнал появился. Первым под воду ушёл один из фрегатов, за ним последовательно ушли в пучину четыре линейных корабля, спустя некоторое время второй фрегат. Линейный корабль «Три Святителя», несмотря на то, что в днище и в бортах были прорублены отверстия и подрублены мачты, осел в воде, но не тонул. При затоплении каждого корабля по толпе жителей Севастополя, стоявших на набережной, прокатывались стон и плач. Наблюдая агонию «Трех Святителей», кто- то из членов команды вспомнил, что на корабле забыта икона Николая Чудотворца — покровителя моряков. Один из матросов на ялике вызвался сходить на корабль. В залитой водой корабельной церкви он нашел эту икону. Корабль медленно оседал в воду, с берега это было едва заметно, поэтому пароходо-фрегат «Громоносец» получил приказ ускорить затопление корабля, ведь на внешнем рейде с утра уже стояли французские пароходы. Три выстрела ядрами с расстояния картечного выстрела произвели в районе переменной ватерлинии страшные разрушения, и около 13-ти часов «Три Святителя» ушёл на дно Севастопольской бухты. Позже при оставлении Севастополя эта икона и была передана в собор Николаева.

В годы Великой Отечественной войны следы этой иконы затерялись.

Может быть, кто-то из читателей знает дальнейшую судьбу иконы.

Она же святыня Черноморского флота…

Четыре портрета

После войны Держава приняла новую кораблестроительную программу. Офицеров флота понадобилось много, особенно инженеров-механиков. Посему в 51-м году было принято решение создать на юге, в Севастополе, новое инженерное училище, благо царь перед Первой Мировой войной начал, но не закончил строительство Второго морского кадетского корпуса. С Графской пристани хорошо просматривались в бухте «Голландия» на горе большие руины этого корпуса.

За год отстроили примерно пятую часть шикарнейшего здания, длиной более 390 метров, а по огибающей 550 метров. Белый инкерманский камень, колоннады, портики, лепнина, внутренние дворики, километры натёртого до зеркального блеска паркета. От бухты вверх к корпусу шёл каменный трап, 283 ступени. Купаясь в бухте летом, а особенно зимой, мы наперегонки бегали по нему вверх к главному корпусу.

Отделке, оснащению аудиторий и лабораторий могли позавидовать многие ВУЗы. Чуть позже на гору за здание училища затащили целиком подводную лодку-«малютку», переделав её в полигон по борьбе за живучесть лодки, вокруг неё возвели трехэтажное здание с тренажёрными классами управления подводной лодкой.

С развитием атомного подводного флота из факультета отобрали первых 36 «атомщиков», создав новый факультет. В стороне от училища установили действующий исследовательский ядерный реактор «ИР-юо», присоединив к нему установку криогенной техники, что позволило, помимо прочего, проводить исследования по линии космоса.

Преподавателей добровольно-принудительно брали из ВУЗов и ВМУЗов Ленинграда и Москвы (времена были такие), подавляющее большинство из них было корифеями. Пять лет и семь месяцев они добросовестно готовили из школьников инженер-механиков флота.

Высшее военно-морское инженерное училище подводного плавания, в народе «Голландия», было детищем адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и академика А. П. Александрова. Последний позже сказал, что «Голландия» является одним из лучших технических ВУЗов мира. Сейчас в «Голландии» институт ядерной энергетики и промышленности.

А вот воспитателей юных моряков подобрали по старому принципу. У писателя-мариниста Сергея Колбасьева по этому поводу давно написано: «… и всегда, неизвестно почему, люди, за негодностью выброшенные с флота, могли стать воспитателями будущих моряков».

Многие ли знают этого писателя? Помните кинофильм «Мы из джаза»? Бравый моряк вразвалочку идет по центральному проходу пустого зала к сцене, где в одиночестве сидит группа героев фильма. Это он — Сергей Колбасьев — фактический основатель отечественного джаза. У него учился джазу Леонид Утесов, он в 30-е годы создал звукозаписывающую аппаратуру, «выцарапывая» музыку на кинопленке. У него при аресте давили ногами чемодан с грампластинками — шедеврами мирового джаза.

Так вот, в нашу роту «циклопов» назначили ротным командиром боевого капитана 3-го ранга

отца родного (на 50-летие училища мы его нашли и выпили «по рюмке чая» за его здоровье), а в роту «пигмеев» — капитан-лейтенанта, закончившего когда-то ускоренный курс красных командиров. Он старался, но часто попадал впросак. Тугодум, он, поймав курсанта без бескозырки вне здания, задавал один и тот же вопрос: «Почему без бескозырки?» Курсант отвечал: «А как?» Пока ротный соображал, курсант давал дёру.

Однажды в ротное помещение, где жило около трехсот человек, под его руководством внесли четыре портрета Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Став посреди кубрика, он, вращаясь вокруг оси, изрек: «Сюда Карла, сюда Маркса, сюда Энгельса, сюда Ленина». С ним ступор — Сталина некуда вешать. По тем временам за это можно и на Колыму. Повторив ещё раз эту тираду, ротный почесал не то место, которым думают, и тут увидел, что все курсанты пырхают, едва сдерживая ржание. И он нашел гениальный выход — молча указал пальцем, какой портрет на какую стенку вешать, облегчённо вздохнул, так как Колыма отменялась.

Барк «Дунай»

Пятьдесят с лишним лет прошло с момента этой короткой практики под парусами, но барк «Дунай» у бывших курсантов первого набора «Голландии» навсегда остался белоснежными воспоминаниями. А недавно на презентации одной из подводницких книг профессора Национального университета кораблестроения им. адмирала С. О. Макарова профессора Ю. С. Крючкова член команды немировской яхты «Икар», участник «Рейса-2000», посвященного переходу человечества в третье тысячелетие, подарил мне книгу «История Николаевского яхт-клуба». Автор книги М. Терновский, яхтсмен с многолетним стажем, задал мне вопрос, был ли я на «Дунае»? Интуитивно понял, что речь идет не о «голубом Дунае» (по которому мне тоже удалось пройти несколько десятков миль, следуя на остров Змеиный), а о белопарусном трехмачтовом барке. Получив ответ, автор открыл книгу на странице с фотографиями «Дуная» и его несколько улучшенной копией — ливорнским барком «Америго Веспуччи». Из справочника «Военные флоты 1949 года» М. Терновский узнал: «Америго Веспуччи» построен в 1931 году, он является улучшенным типом «Христофора Колумба» — специально построенного в 1928 году парусного корабля».

А в книге я прочел: «По репарации Советскому Союзу были переданы Италией печально известный трагической гибелью в 1955 году «Джулио Чезаре» (линкор «Новороссийск»), четыре подводные лодки и гордость итальянского военно-морского флота — учебное парусное судно из Ливорно «Христофор Колумб». На нём начинали морскую службу многие из тех «человекорыб», которые вошли в состав ю-й флотилии MAC, а также сам любимец Муссолини, подводный диверсант №1 «Черный князь» Боргезе, скорее всего, приложивший руку к трагической гибели линкора «Новороссийск» на Севастопольском рейде. В 1949 году в итальянской печати появились сообщения о том, что итальянские корабли в порты Советского Союза не дойдут, а будут взорваны на переходе. Этого не случилось благодаря тому, что наши моряки, быстро освоив итальянскую технику, сами довели корабли до мест базирования, оставив по дороге итальянские экипажи. Судьба «Христофора Колумба» на Чёрном море было простой. Назвали «Дунаем». Числился учебным судном Черноморского флота, использовался для подготовки курсантов ВВМУЗов, часто обеспечивал проведение парусных соревнований. Николаевские яхтсмены старшего поколения до бо-х годов жили на нём во время парусных регат. Яхт-клубовский устный фольклор об итальянском прошлом и безвестной кончине учебного барка «Дунай» в Севастополе молчит. И только на старой фотографии одесского яхтсмена — фотографа А. Котляревского, которая сохранилась в яхтенном архиве М. Григорьева, увидел фото с характерным узнаваемым силуэтом. Дальнейшую судьбу «Дуная» можно предположить — в начале бо-х годов его, скорее всего, порезали на металлолом на Чёрной речке. В Одесском музее флота хранятся два его бронзовых кнехта. «Америго Веспуччи» до сих пор бороздит океаны.

Анекдот от боцмана с барка «Дунай»

После первого курса дизелисты «Голландии» должны были проходить корабельную практику на крейсере «Красный Крым», стоявшем у дебаркадера в Одессе. Из Севастополя в «город у Чёрного моря» нас доставил трёхмачтовый барк «Дунай». Помимо показательных парусных учений, нас учили устройству парусного корабля. Одуревших от изобилия корпусных и рангоутных терминов курсантов боцман «Дуная» выводил из состояния сонной неги флотскими анекдотами и былями. Вот один из анекдотов.

Екатерина II, знакомясь с вновь присоединёнными к Империи южными землями, была восхищена в Севастополе мощью молодого Черноморского флота. По окончании смотра на флагманском корабле был устроен приём. Нижних чинов убрали на нижние палубы, на шкафуте матросский хор, оркестр дудочников, танцы фрейлин двора и молодых флотских офицеров. В кают-компании накрыты столы.

В разгар веселья у одной из фрейлин возникла проблема из сферы «минус попить». Гальюн на парусных кораблях, как известно, располагался в носу под бушпритом, между риделями. Понимая, то в это время подзорные трубы всех кораблей эскадры направлены на флагмана, фрейлина не решилась озарить своим изящным задом севастопольский рейд, поэтому, обнаружив какой-то открытый люк, решила спуститься вниз. На её беду в этом небольшом помещении занимался шкиперскими работами молодой матросик, подкрашивая что-то. Заметив вверху трапа сверкающее великолепие, матросик задул светильник и притаился в полутьме. Фрейлина не решилась во гьме уходить от трапа далеко и, присев, тут же с упоением зажурчала. Матросик, увидев это флотское непотребство, макнул кисть в кандейку с краской и мазнул ей меж ног. С воплем фрейлина гигом оказалась на шкафуте пред ясны очи императрицы.

Смотри, матушка, что охальник со мной сделал!

Выволокли матросика. Нужно наказывать, а за что? Петровским морским уставом предусмот- ено многое, но этого случая нет. В главе шестая на десять, пункте 129, например, есть «Кто женс- ий пол изнасильствует», где сказано:« Ежели кто женский пол изнасильствует и освидетельствуется, ia то оной живота лишен да будет, или вечно на галеру послан будет, по силе дела»[2]. Но ведь не :,uio столь насильственного действа. Наконец, в разделе «Чищенье и покраска кораблей» нашли зацепку: «Всяк матроз, нашедший на корабле щель и закрасивший оную предварительно не проконопатив, подлежит наказанию кошками у машты и лишению воскресной чарки сроком на один год» .

Матросика выдрали и лишили.

Владислав Мацкевич

[1] Энтропия — от греческого слова «entropia» — поворот, превращение. Теоретическая величина. Функция состояния термодинамической системы. Введена в 1865 году Р. Клаузиусом (БЭС)

[2] Проверено по подлиннику — есть.

Статья из альманаха «Морской архив», №1 (5), 2013

Председатель редакционного Совета Марков А.Г.

Главный редактор Маслов Н.К.

ЗАКРЕПЛЕНО

Кот Пардон

Этого кота почему-то нарекли Пардоном. Это был страшный серый котище самого бандитского вида, настоящее украшение помойки. Когда он лежал на теплой палубе, в его зеленых глазах сонно дремала вся его беспутная жизнь. На тралец его затащили матросы. Ему вменялось в обязанность обнуление крысиного поголовья.– Смотри, сука, – пригрозили ему, – не будешь крыс ловить, за яй…

Свинья.

Утро. Сейчас наш командир начнет делить те яйца, которые мы снесли за ночь.Вчера было увольнение. Отличился Попов. За ним пьяный дебош и бегство от дежурного по училищу по кустам шиповника.— Разрешите войти? Курсант Попов… — Во рту лошади ночевали, в глазах — слизь, рожа опухла так, будто ею молотили по ступенькам. Безнадежно болен. Это не замаскирова…

Специалист.

Капитан-лейтенант Гена Малокостов после своей эпопеи в должности командира БЧ-5 одного из эсминцев («пожёг» главные котлы – такое иногда бывает, но редко), был назначен помощником флагманского механика по электротехнической части. Он окончил электротехнический факультет «Дзержинки», но всегда считал себя опытным корабельным механиком.А посему гордился…

Дважды спасенный

Было это в Южно-Китайском море в середине восьмидесятых, уже после того, как я закончил свою флотскую службу. Большой противолодочный корабль (БПК) «Таллин» заправлялся топливом и пресной водой от танкера «Владимир Колечицкий». Заправка шла траверзным способом на ходу, расстояние между корпусами составляло метров двадцать.После недавнего шторма на мор…

Фор-ма-лин.

Случилась у нас как-то в Белом море неудачная ракетная стрельба. До выяснения причин ткнули подводную лодку к берегу к подогнанному пирсу на Яграх, загородив наш изящный корпус полотнищем и сказали – ждать.Командование соорудило импровизированный КПП, снарядило вахту со штыком и категорически запретило сход на берег. Лето, тепло, тихо, звезды на небе…

Озеленение

Никого не иметь за добраго матроза, ежели не былъ на море 5 летъ / и не 20 летъ отъ роду/ а мичманъ ранее 7 летъ, разве какой чрезвычайный случай будет. (Уставъ Морской Петра перваго. 1720г. Книга третья ст.53 о летах, в которыя почитать служителей корабельныхъ за добрыхъ матрозовъ, и за мичманов)Где надо решили, что он уже все может, и забрали с …

Радиация

Никакой миллирентген не согнет … (После Чернобыльской аварии)— Открывай выгородку! Чего ждать дозиметриста? Может, этот чудак вообще не придет, а мы тут будем париться! – уговаривал управленец, капитан-лейтенант Лисицын, Николая Донцова. Раз в месяц офицеры мыли спиртом реакторные выгородки — приборы, механизмы, системы, переборки, чтобы удалить всяче…

Пожар в доке

На флоте бабочек не ловят (поговорка командира Маркова)

Борьба за живучесть на корабле Psi-tof.blogspot.comВ доке капитан-лейтенант Тимофей Лисицын, заступая дежурным по кораблю, отметил низкое сопротивление изоляции электрической сети подводной лодки вместе с кабелем питания с берега. Методом исключения определили, что плохая изоляция у кабеля, но п…

Авария (окончание)

Разбор

Я не помню мерзавцев, в штабах оглупевших от лени,Я не помню кричащих от страха – до рвот,Но я помню парней, что не стали в беде на колени(С. Шабовта “Песнь ветеранов”) К обеду на атомоходе была уже толпа посетителей. Прибежали флагманские специалисты дивизии, за ними повыше – штабные, с флотилии. Последними спешно прибыли офицеры из штаба и …

Авария (продолжение 6)

ПришлиНапиться б, матом заорать,Кляня проклятое “железо”,Штабы, главкоматупость, власть,Но понимаешь – бесполезно…(Vityaliy 073, мичман. Сайт www.FLOT.com)

В базе ошвартовались к стационарному причалу, в стороне от остальных лодок дивизии. Первыми на корабль прибежал встревоженные физики. Как это вы не могли ввести реакторы? А мы вам сейчас докажем!Вме…

Авария (продолжение 5)

На Большой землеЕй стало ясно, что не мужа ждет. А лишь конца скитаньям и разлукам…(Вадим Валунский)

— Пожалуй пора собираться и ехать на Север, — размышляла Настя, — закончился август. Пора. От Андрея никаких известий. Опять началась игра в молчанку! Нужно решить, что делать с Алешкой. В сентябре ему в первый класс. Пожалуй, лучше его оставить у мамы…

Авария (продолжение 4)

22.05…Кого-то там клянут и в мать и в бога. Тревога! Аварийная тревога! — (Е. Гулидов)

Поговорили с механиком и тот ушел по отсекам проверять вахту. Качка расслабила половину экипажа. Свободные от вахты, безучастные к происходящему, завалились по койкам, углам и шхерам.На постах матросы стояли в раскоряку с мутными глазами, ухватившись обеими руками з…

Авария (продолжение 3)

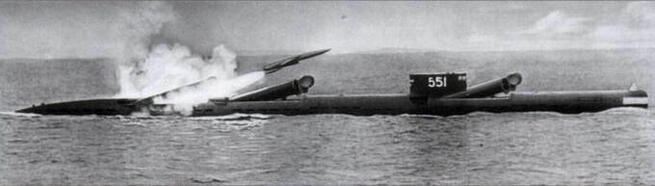

Август на Большой земле.В годы холодной войны экипажи 675 проекта почти не бывали дома. Наплаванность доходила до 150-160 суток в год. Северный флот нес дежурство в Атлантике и Средиземном море, а лодки Тихоокеанского флота ходили в Тихий и Индийский океаны (Сюжет программы «Смотр» НТВ, март 2007г.)

Они сидели с мороженым и бокалами шампанского в ле…

Авария (продолжение 2)

Кто видел в море корабли…Кто видел в море корабли, Не на конфетном фантике (из флотского фольклора)

В целях экономии энергозапаса работали на реакторе правого борта в перекрестном режиме – один реактор на две турбины. Продолжили разбираться с материальной частью и заметили солидные утечки питательной воды для подпитки второго контура. Места течей пок…

Авария (продолжение 1)

КрапивиныОфицерам и…, уволенным в запас или отставку, в течении 3-х месяцев предоставляется жилплощадь, вне зависимости от ведомственной принадлежности… (Из Постановлення ЦККПСС и Сонета Министров СССР №… от…)

В городке Шарый навестил Крапивиных.Как он и ожидал, дела там были невеселые. Наталья вынуждена была отвезти мужа к своим родителям в Крас…

Авария (начало)

ПРИКАЗВсе, что нам нужно на этом свете. Глоточек воздуха и приказ… (А. Городницкий)

— Нам приказано принять лодку Н-ского и выйти в море на флотские учения, — объявил Гиви Капанадзе на собрании офицеров.Экипаж прибыл из учебного центра и отпуска, правда, еще не в полном составе– А наша?– поинтересовался механик.— Наша пока в морэ и нам придется… Тако…

Некапитальный ремонт (продолжение 4).

ПОСЕЛОК ДРОВЯНОЕ— АСС, АСС*, где мой НСС**? (Старпом Пергамент перед инспекцией специалистов аварийно-спасательной службы флота)

Из дивизии на завод приехал заместитель флагманского механика Калисатов.Для ознакомления с ходом ремонта и чтобы отметиться, что проверял. Мало ли что… Для очистки совести пробежался в доке по кораблю, выругал дежурного по ло…

Некапитальный ремонт (продолжение 3)

НОВЫЙ ГОД— Новый год настает, он у самого порога… (Песня, сл. Е. Коростылева, Лившица)

Под злую предновогоднюю вьюгу лодку завели в док.Петр Иванович Лехин, хотя и доделывал кое-какие внутренние работы, но главным действующим заводским лицом был теперь доковый мастер. Докмейстер Александр Голдобин был старым знакомым, еще со времен п…

Некапитальный ремонт (начало)

Плавбаза “ Егоров”Обязуюсь стойко переносить тяготы и лишения военной службы… (Дисциплинарный Устав ВС СССР гл 1. ст 3 )

Плавбаза “Егоров” (бортовой номер 248) сидела на воде с креном и дифферентом, подбоченившись к заводскому причалу, как торговка семечками к прилавку на одесском Привозе. Она уже не помнила года своей постройки, спуска на вод…

После автономки

КОМИССИЯЯ пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор!!! (Н.В. Гоголь «Ревизор»)

Только — только стали привыкать к стабильной жизни у причала, утреннему подъему флага, вялотекущему межпоходовому ремонту, хождению через день домой к женам, как вот она, очередная неприятность – из стольного града приб…

Автономка (начало).

Лодка вдаль уходит ночьюРазрывая море в клочьяРазрывая узы счастьяС берегом родным.В небе звезды, как цветочки,Шлют ей вслед тире и точкиИ моргает ей маяк с земли….Иванов Лодка вдаль уходит)Настала очередь подводной лодки капитана 1 ранга Маркова идти на боевую службу в океан. В плане борьбы за мир. Куда-то очень далеко, но никто не знал — куда.Штур…

Экипаж

А помнишь город заполярный,Романтику больших морей.Усталость вахты постояннойОзноб промерзших кораблей …Механикам атомных подводных лодок посвящаюЧитая классику и современную литературу на морскую тематику, нетрудно заметить, что абсолютному большинству авторов, пишущих о море, ближе мостик и его действующие лица — командиры, капитаны, штурманы. Одним словом — судов…

Полная географическая невинность

Знаете ли вы, что такое полная географическая невинность? Полная географическая невинность — это когда моряк на карте плачет и не может найти Америку.А высшая степень все той же невинности? Это когда проходим Гибралтар, и я говорю сигнальщику: «Вот ведь в точку попали! Слева Европа, а справа Африка» — а он смотрит на меня, вытащив глаза, и говорит…

По самые помидоры.

Олег Смирнов служил на берегу — каждый день белая рубашка, галстук, казарма, бильярд.А подводники рядом через трехметровый забор с колючей проволокой служили, и Олежку Смирнова — старшего лейтенанта службы радиационной безопасности — среди них никто в лицо не знал.И это очень ценное обстоятельство. С точки зрения особого отдела, который постоянно озаб…

Комдив Дима.

Утреннее выражение комдива Димы «дать в клюв» послужит нам тезой. Всё же последующее повествование некоторое время можно будет считать антитезой или я чего-то путаю.Комдив Дима Колокольчиков — в обиходе Колокольчик или просто Пони (один метр с небольшим от поверхности суши), маленький и толстенький, был профессиональным боксером.Многие поплатились за ле…

Гвардия

Командир подводной лодки «Красногвардеец» капитан первого ранга Маслобоев Алексей Геннадьич был полным и окончательным мудаком. Проще говоря, хамом.И об этом его свойстве, а лучше сказать, качестве, знали все. Особенно начальство.А если и начальство в курсе, то жди, дражайший Алексей Геннадьич, в скором времени должность командира дивизии — иначе у нас …

Кровь и Валера

Валера — командир пятого отсека. Наглый, нахальный, любопытный.Он недавно на командира соседей натолкнулся, наступил на него и чуть было не уронил, отстранился, наклонился к его нагрудной бирке — командир у соседей очень мелкий — прочитал вслух: «Ко-ман-дир!» и потом только сказал: «Из-ви-ни-те!»Если у него в отсеке что-либо происходит, Валера тут как…

Фрагменты биографии. 21+

Свершилось! Господи! И я действительно получил возможность ощутить что такое романтика офицерской жизни, что такое океан, увидеть какой он: тихий и ласковый, гневный и беспощадный. Я увижу этих легендарных людей, узнаю какие они бывают.Да. Здорово.А началось так: пришел я в отдел кадров ТОФ во Владике:Толстый капраз мне с порога: «Ты хыто ?»Я ему: «Ле…

Творог.

Вы еще не видели, каким творогом питают на береговом камбузе героя-подводника, защитника святых рубежей? Если не успели до сих пор, то и смотреть не надо. «Оно» серого цвета, слипшееся. Привозится на камбуз в тридцатилитровых флягах. Открываешь крышку, а там сверху — трупная плесень. Разгребаешь ее немножко (сильно не надо, а то смешается), а под ней …

Акульи ужастики

Как известно, в любой работе полагаются по КЗОТу и выходные дни. Вспомогательный флот ВМФ тоже не являлся в этом случае исключением.Но перед начальством на берегу всегда стояла проблема — как сократить количество отгулов, положенных морякам за проведённые в море выходные дни. Ибо пребывание на боевых службах в Индийском океане, бывало, затягивалось на г…

Бывает…

Мы стояли у причальной стенки в порту Бомбея (ныне Мумбай). Неожиданно нас «выгнали» на рейд. Оказывается, в городе забастовали проститутки с «Леди стрит» — они требовали уравнять их в правах с «call girls» — «девочками по телефону.Так вот, стоим мы на рейде. На юте накрыты столы – раут. С левого борта спущен парадный трап – на корабль прибывают гости…

Закадычный друг. Кто он?

«Не в своей тарелке», «места не столь отдалённые», «филькина грамота» — все эти и многие другие достаточно странные выражения люди употребляют в своей речи, порой и не задумываясь об их истинном значении. Мы решили разобраться, как появились в нашем языке эти выражения.

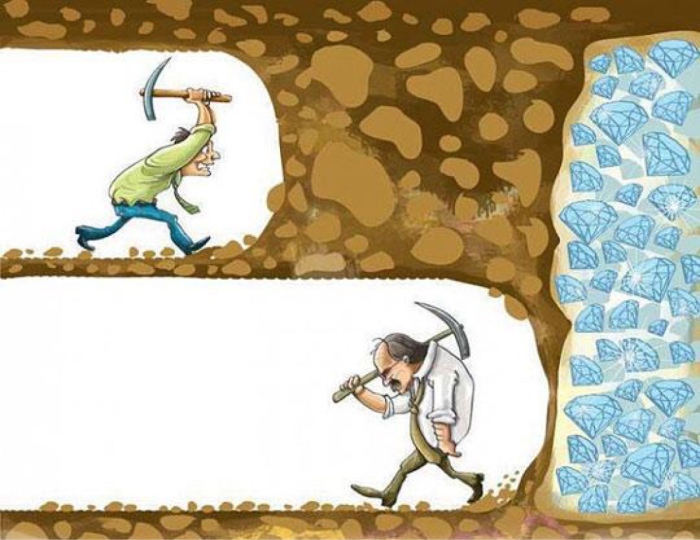

1. «Тихой сапой»

«Sape» = «мотыга».

В переводе с французского языка слова «sape» означает «мотыга». В ХVI-XIX веках именно этим термином называли способ рытья тоннеля или траншеи, которые служили для приближения к укреплению. Первоначально выражение «тихой сапой» означало сделать подкоп, сегодня это выражение означает «делать что-то незаметно».

2. Страдать «*ернёй»

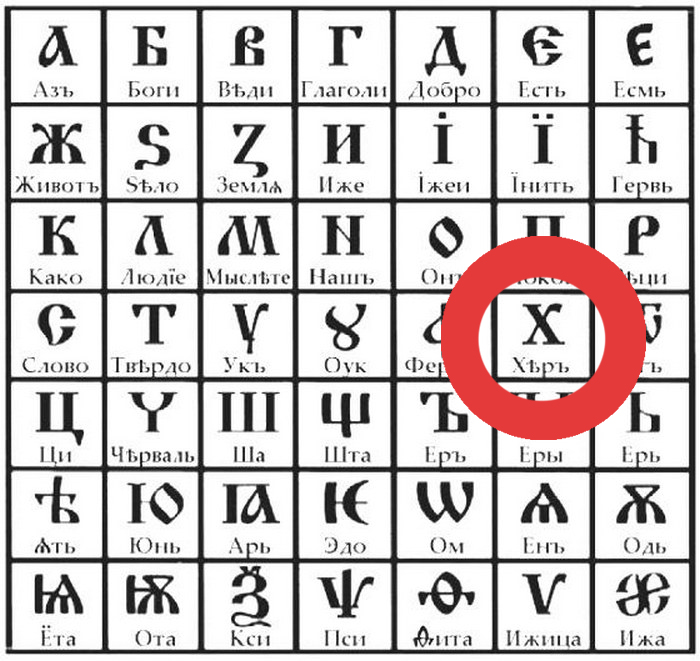

Русский алфавит 15-го века.

Нет-нет, это совсем не нецензурщина! Факт о том, что слово «*ер» приобрело нецензурную окраску совсем недавно, настраивает на философские размышления о том, что все запреты условны. Достаточно вспомнить в «Братьях Карамазовых» у Достоевского: «А грузди? — спросил вдруг Ферапонт, произнося букву „г“ придыхательно, почти как хер». И можно не сомневаться, что ничего плохого классик в виду не имел – лет этак 150 назад так называли придыхательную букву «х» в церковнославянском алфавите. Всего-то!

Исчезла эта буква из букварей после реформы 1918 года, а само слово осталось в разговорном языке. А поскольку объекта, которое бы оно обозначало, не было, им стали называть известное «слово из трёх букв». Так и закрепилось нецензурное значение за безобидным словечком.

Ирония ситуации заключается ещё и в том, что происхождение названия опальной буквы изначально было вполне божественным — от слова «херувим».

Неприличное звучание приобрело и слово «*ерня», которое с филологической точки зрения не является производным от «*ера». На самом деле это название грыжи, от латинского «hernia». В XIX веке такой диагноз врачи часто ставили богатым мещанским детям, которые не хотели служить в армии. Крестьянам, как правило денег на такой диагноз не хватало. Можно сказать, что в те времена «*ернёй» страдало пол-России.

3. Закадычный друг

Закадычный друг.

В этом случае всё очевидно. «Закадычным другом» называли того, с кем можно было «залить за кадык», т.е душевно выпить.

4. Филькина грамота

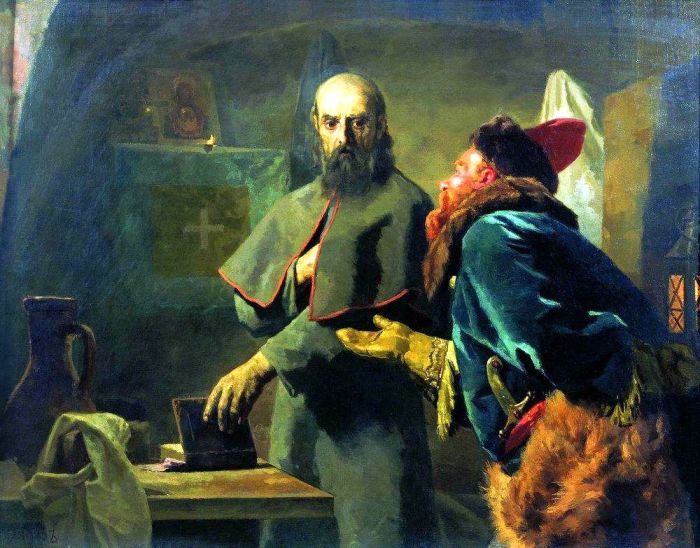

Н. В. Неврев «Митрополит Филипп и Малюта Скуратов». 1898 г.

Филька – личность историческая и весьма известная. Имеется в виду митрополит Московский Филипп Второй, который возглавлял РПЦ в 1566—1568 годы. Человеком он, судя по всему, был недальновидным, и забыв про свою главную обязанность «усердно отдавать кесарю кесарево», разругался с царём Иваном Грозным. А всё потому, что начал Филипп разоблачать кровавые злодеяния царя, рассказывая, сколько народа тот пожёг, потравил, запытал и замучил. Царь в свою очередь назвал митрополитовы обличительные труды «Филькиной грамотой», побожился, что Филька врёт и заточил его в монастырь. А там уж его и прикончили нанятые убийцы.

5. «Последнее китайское предупреждение»

Пустые китайские угрозы.

О возникновении этого выражения должны знать те, кто помнит 1960-е. Именно в то время весь мир следил за противостоянием США и Китая. В 1958 году Китай возмутился тем, что Америка поддержала Тайвань, и опубликовал ноту протеста, которая и называлась «Последнее предупреждение». Тогда мир замер в ожидании Третьей мировой.

Но когда на протяжении последующих семи лет Китай издал под таким же названием 400 таких же нот, мир уже сотрясался от смеха. К счастью, дальше угроз Китай не пошёл, и Тайваню удалось сохранить независимость, которую в Поднебесной не признают до сих пор. Таким образом, под «последним китайским предупреждением» понимают пустые угрозы, за которыми никаких действий не последует.

6. «Метать бисер перед свиньями»

И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…

Слова эти взяты из Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». «Библия Мф. 7:6» / перевод синодальный, 1816–1862 г. Безусловно, с жемчугом эта фраза звучит логичнее, а выражение про бисер объясняется просто – так раньше на Руси называли жемчуг.

7. Женщина с изюминкой

Женщина с изюминкой?

Этот образ русскому языку подарил Лев Николаевич Толстой. В его драме «Живой труп» один герой в разговоре говорит другому: «Моя жена идеальная женщина была… Но что тебе сказать? Не было изюминки, — знаешь, в квасе изюминка? — не было игры в нашей жизни».

8. «Места не столь отдаленные»

Карелия — места не столь отдалённые.

В «Уложении о наказаниях» 1845 года все места ссылок разделены были на «отдалённые» и «не столь отдалённые». К «отдалённым» относили Сахалин и сибирские губернии, а к «не столь отдалённым» — Карелия, Вологодская, Архангельская области и некоторые другие места, расположенные всего в нескольких днях пути от Петербурга. Во второй половине XIX века этот оборот писатели употребляли для обозначения ссылки.

9. Точить лясы

Бетонные балясы.

Лясы или балясы – так называли точеные фигурные столбики перил у крылечка. Сначала под выражением «точить лясы» понимали ведение изящной и витиеватой беседы. Но умельцев вести такую беседу было немного, поэтому со временем это выражение стало обозначать пустую болтовню.

10. «Не в своей тарелке»

«Не в своей тарелке»

Это выражение берёт корни от французского «фразы n’être pas dans son assiette». Правда, последнее слово обозначает не только «тарелка», но ещё и «настроение, состояние, положение».

Поговаривали, что в начале XIX века некий горе-переводчик перевёл из какой-то пьески «приятель, ты не в духе» как «ты не в своей тарелке». Не прошёл мимо такого дивного ляпа Грибоедов. Он вложил её в уста Фамусова: «Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон». Так, с лёгкой руки классика фраза прижилась в русском языке.

Специально для тех, кто интересуется историей и следит за чистотой языка, 20 открыток со словами, значение которых знают далеко не все.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Из сотен тюрем Российской империи выделялось несколько наиболее известных учреждений, предназначенных для особо важных государственных преступников. Прочие же «места не столь отдаленные» тоже разделялись на несколько групп, предназначенных для заключенных, совершивших разные правонарушения как по их виду, так и по степени тяжести.

Часть 1 >

МОНАСТЫРСКИЕ ТЮРЬМЫ

Так назывались места заключения при православных монастырях, которые имели вид либо монашеских келий, либо казематов внутри монастырских стен, либо обычных подвалов или погребов. Лишь изредка это было специально оборудованное тюремное здание, расположенное за монастырскими стенами. При этом начальником такой тюрьмы обычно являлся сам настоятель монастыря, а подчиненные ему монахи непосредственно занимались охраной монастырских узников.

Конечно же, самым старым и самым известным из таких мест заключения является Соловецкий монастырь, основанный еще в 1437 году. В 1584 году он был обнесен каменной стеной, после чего стал настоящей крепостью. Нахождение же монастыря на острове в Белом море еще больше сблизило его с двумя другими местами политического заключения – с Петропавловской и Шлиссельбургской крепостями.

В XVI–XVIII веках местами заточения узников в Соловецком монастыре преимущественно служили казематы, устроенные внутри башен и внутри крепостных стен. Среди таких камер были и тесные каменные мешки, больше похожие на смрадные темные чуланы, в которых можно было либо стоять, либо сидеть на корточках. Скамьи для заключенных не полагалось. Кстати, здесь порой содержались и умалишенные, на которых надевали пудовые цепи и не выпускали из каменных мешков «впредь до их выздоровления». В ту пору здесь были и секретные камеры, куда помещали преступников лишь по личному указанию патриарха, причем ни их настоящих имен, ни причину их заточения в монастырскую тюрьму не знал даже сам архимандрит Соловецкого монастыря. Бывало, что такие безымянные заключенные находились в секретных камерах по 30 и более лет до самой своей смерти, после чего их не полагалось ни отпевать, ни хоронить на общем православном кладбище.

На протяжении сотен лет русской истории Соловки были не только монашеской обителью, но и местом заточения врагов православной церкви и российских властей, не считая «простых» уголовных преступников. При этом каждая историческая эпоха накладывала свой отпечаток на состав соловецких узников. В частности, в первые годы коммунистического режима здесь был организован знаменитый СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения, куда в 1920-е годы помещали бывших белогвардейцев и прочих врагов советской власти, затем – многочисленных раскулаченных, а со второй половины 30-х годов сюда хлынул целый поток репрессированных по 58-й статье УК РСФСР.

Прославился своими тюрьмами и другой наш монастырь – Суздальский Спасо-Евфимьевский, основанный в первой половине XIV века. В начале XVII века его обнесли деревянным бревенчатым тыном, и только в конце того же столетия деревянная стена была заменена каменной, с двенадцатью башнями. Все они имели бойницы для стрельбы из пушек и из ружей. Вот так один из центров русского православия стал хорошо защищенной крепостью, сходной с Шлиссельбургской.

Однако все эти монастырские укрепления довольно быстро утратили свое военное значение, поскольку уже в XVIII веке государственные границы России отодвинулись от Суздаля на тысячи верст. В связи с этим при Екатерине II Спасо-Евфимьевский монастырь превратили в место содержания душевнобольных. При этом на здешнего архимандрита была возложена полная ответственность за их бытовые условия и за предотвращение побегов. А уже в начале XIX века в монастырские подвалы стали заключать государственных преступников и даже «обычных» уголовников, но больше всего – сектантов. В частности, в 1831 году здесь скончался знаменитый в то время раскольник, монах-прорицатель Авель. В дальнейшем Суздальский монастырь и вовсе превратился в центральную тюрьму Русской православной церкви, где содержались наиболее рьяные отступники от веры.

В XVII веке в России был построен еще один монастырь, впоследствии тоже ставший местом заключения – Кирилло-Белозерский. Ни одно военное сооружение России XVII века не имело таких грандиозных монументальных сооружений, как эта монашеская обитель. В частности, здесь были устроены и специальные арестантские помещения, которые возводились в течение 15 лет – с 1653 по 1667 годы. Что же касается социального состава заключенных Кирилло-Белозерского монастыря, то он был примерно тем же, что и в других монастырских тюрьмах. В частности, сюда помещались духовные лица (а иногда – и высокопоставленные светские деятели), уличенные в государственных и религиозных преступлениях, в распутном поведении и в распространении антихристианских идей и взглядов. Как это всегда бывало в подобных случаях, срок пребывания узников монастырской тюрьмы точно не определялся, и потому пожизненное заключение для них было обычным явлением.

Местом заточения в нашей стране издавна служили также и женские монастырские тюрьмы – такие, например, как московский Ивановский, Новодевичий и Воскресенский монастыри. Режим содержания для женщин-узниц здесь был почти тот же, что и в мужских монастырях подобного рода.

КАТОРЖНЫЕ ТЮРЬМЫ

Центральные каторжные тюрьмы, или централы, в Европейской России начали создаваться еще в 1863 году, и предназначены они были для замены осужденным ссылки в Восточную Сибирь на каторжные работы. Впрочем, строительство централов шло медленно, и даже в 1870 году немногочисленные политические каторжане содержались лишь в двух централах с суровым режимом – Новобелгородском и Новоборисоглебском Харьковской губернии. А вот для уголовных преступников в то время было открыто еще семь централов.

Однако уже к 1880 году все попытки устроить каторжные тюрьмы в Европейской России были признаны неудачными, и потому для тяжелых принудительных работ осужденных стали вновь отправлять в Восточную Сибирь – на Карийскую, Нерчинскую, Тобольскую и Александровскую каторги. Еще семь каторжных тюрем в те же годы действовало на Сахалине, где в общей сложности размещалось до 5500 человек. Но в 1890 году властям пришлось закрыть Карийский централ, где каторжники добывали золото, и причиной этого стало массовое самоубийство политических заключенных. А после русско-японской войны 1904–1905 годов была утрачена возможность отправки каторжников и на Сахалин, половину которого у России отобрала одержавшая победу в этой войне Страна восходящего солнца. В итоге сибирские каторжные тюрьмы и Нерчинская каторга оказались переполненными до отказа, причем в основном не политическими заключенными, а «чистыми» уголовниками.

В этой обстановке перед Главным тюремным управлением была поставлена задача: в короткие сроки возместить утрату Сахалинских централов. В этой связи стали спешно организовывать каторжные тюрьмы в Европейской части России, которые в течение первого десятилетия ХХ века были открыты в Варшаве, Владимире, Вологде, Риге, Москве, Николаевске, Пскове, Саратове, Смоленске, Херсоне и Ярославле. При этом самый жесткий режим содержания был введен в Псковском, Рижском и Орловском централах.

Известный Орловский каторжный централ для политических заключенных был в основном построен в 1908 году. В его составе находилось пять тюремных зданий, больница на 70 мест и мастерские – слесарная, столярная, токарная, кузнечная, обувная, ткацкая, пошивочная, переплетная и некоторые другие. В мастерских осужденные изготовляли ножные кандалы и наручные цепи, которые затем использовались в тюрьмах всей России.

Орловский централ почти сразу же после открытия стал сборным пунктом каторжан со всех концов России, с очень жестким даже для учреждений подобного рода тюремным режимом. О его печальной славе знали не только каторжане, но и многочисленные служащие тюремного ведомства, а также солдаты конвойных команд, сопровождавшие на этапах партии заключенных.

При этом режим содержания в централе был намеренно ужесточен особым подбором тюремщиков. Все они, и в первую очередь начальник централа, его помощники и инспекторы, были набраны из числа оголтелых черносотенцев, принимавших личное участие в расправах с участниками революционных выступлений 1905–1907 годов. В итоге эта тюремная команда превратила Орловский централ в страшный застенок, во всероссийскую «камеру пыток», о которой по всей стране рассказывали самые жуткие истории. Сюда в качестве репрессивной меры довольно часто переводили наиболее строптивых заключенных из других российских тюрем. Лишь первая мировая война принесла некоторое ослабление бесчеловечных порядков в Орловском централе.

Совсем иной тюремный режим был введен в другом известном централе – Александровском, построенном еще в 1770-х годах. Эта каторжная тюрьма находилась в 74 километрах от Иркутска, в холодной и сырой котловине близ реки Ангары, где она занимала площадь в 16 гектаров. При Екатерине II здесь было возведено лишь одно каменное двухэтажное здание, имевшее 33 общие камеры и 21 одиночную. Гораздо позже, когда это учреждение стало каторжным централом и было расширено и достроено, в нем предполагалось содержать не более 1000 заключенных, хотя уже вскоре их оказалось гораздо больше. Что же касается политических каторжан, то они впервые здесь появились в 1904–1905 годах, и до 1917 года через Александровский централ прошло не менее 1000 политзаключенных.

По режиму содержания Александровская каторжная тюрьма в то время считалась одним из наиболее свободных российских учреждений подобного рода. Даже в период самой жестокой реакции политические заключенные здесь жили и работали артелями, которые имели своих выборных старост. После Февральской революции 1917 года почти все узники Александровского централа вышли на свободу, и в ней осталось лишь несколько закоренелых уголовников. Однако пустовала эта тюрьма очень недолго: уже с 1920 года, после прихода в Иркутск большевистской власти, на Александровскую каторгу стали отправлять бывших колчаковцев и прочих противников советского режима.

Места не столь отдаленные

- Места не столь отдаленные

-

- Места не столь отдаленные

-

Выражение из российского законодательства до 1917 г., в котором это выражение фигурировало в качестве официального термина. По закону, ссылка в Сибирь была двух видов, что соответствовало более тяжелому и менее тяжелому виду наказания: первое заключалось в направление преступника «в отдаленные места Сибири», второе — «в не столь отдаленные места Сибири».

Эта формулировка прочно вошла в русский язык второй половины XIX века. Позже эти слова стали употребляться как бы по инерции — применительно уже не к ссылке, а к тюремному заключению.

Иронически: о тюрьме, исправительном учреждении, поселении где-либо по приговору суда и т.д. Иногда употребляется в переносном смысле, применительно к поездке куда-либо.

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс».

.

2003.

.

Синонимы:

Смотреть что такое «Места не столь отдаленные» в других словарях:

-

места не столь отдаленные — сущ., кол во синонимов: 5 • лагерь (34) • лесоповал (2) • место заключения (2) … Словарь синонимов

-

места не столь отдаленные — (юрид.) в ссылку Ср. Подвести каждого из нас к лишению особенных прав и местам не столь отдаленным самое легкое дело… Гр. Л.Н. Толстой. Воскресение. 2, 11. Ср. Дубенского он сразу определил: с большим гонором, идей самых передовых, может, уже и … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

-

места не столь отдаленные — часто ирон. удаленные от центра территории; места ссылки. Выражение из “Уложения о наказаниях” царской России, по которому ссылка делилась на две степени: в отдаленные и не столь отдаленные места Сибири. Этот оборот прочно вошел в язык писателей… … Справочник по фразеологии

-

отправивший в места не столь отдаленные — прил., кол во синонимов: 10 • выславший (25) • загнавший за можай (18) • закатавший … Словарь синонимов

-

отправлявший в места не столь отдаленные — прил., кол во синонимов: 5 • высылавший (22) • засылавший куда макар телят не гонял (5) • … Словарь синонимов

-

Места(отдаленные) не столь отдаленные — Мѣста (отдаленныя) не столь отдаленныя (юрид.) въ ссылку. Ср. Подвести каждаго изъ насъ къ лишенію особенныхъ правъ и мѣстамъ не столь отдаленнымъ самое легкое дѣло… Гр. Л. Н. Толстой. Воскресеніе. 2, 11. Ср. Дубенскаго онъ сразу опредѣлилъ: съ … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

-

«РОКОВЫЕ ЯЙЦА» — Повесть. Опубликована: Недра, М., 1925, № 6. Вошла в сборники: Булгаков М. Дьяволиада. М.: Недра, 1925 (2 е изд. 1926); и Булгаков М. Роковые яйца. Рига: Литература, 1928. В сокращенном виде под названием «Луч жизни» повесть Р. я.… … Энциклопедия Булгакова

-

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» — Роман. При жизни Булгакова не был завершен и не публиковался. Впервые: Москва, 1966, № 11; 1967, № 1. Время начало работы над М. и М. Булгаков в разных рукописях датировал то 1928, то 1929 г. Скорее всего, к 1928 г. относится… … Энциклопедия Булгакова

-

ССЫЛКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ — в России принудительное удаление лиц, обвинявшихся в политич. преступлениях, по суду или в адм. порядке в отдаленную местность на определенный срок или бессрочно на поселение или на каторгу. Первое законодат. упоминание С. п. относится к 1582, но … Советская историческая энциклопедия

-

пытать, выпытывать — (иноск.) допрашивать, разведывать, истязать (спрашивая о чем нибудь) Ср. Пытка допрашивание с истязанием. Ср. Судья допытывается правды и считает за нее то, что слышит из запекшихся от крика и страданий уст обвиняемого, которому жмут тисками… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона