📝 Афанасий Фет отлично использовал в своих стихах художественные средства, что помогало поэту-пейзажисту наполнять строки выразительностью и передавать читателю глубокие и реалистичные образы. Одними из наиболее применимых троп в лирике Фета являются олицетворения и метафоры, их мы сегодня и разберем на реальных примерах из стихотворений «Весенний дождь», «Осенняя роза» и «Вечер».

Метафоры у Фета

☝ Коротко о самом понимании метафоры – это средство выразительности, слово или фраза, которое употребляется в переносном значении и сравнивает предмет (явление, событие) с другим на основе общих свойств.

Простейший пример метафоры:

Золотые волосы.

Свойства золота переносятся на «волосы» и наделяют их новыми качествами в переносном смысле «волосы, как золото».

В произведении «Весенний дождь» мы видим следующие метафорические связки:

- Качаясь, движется завеса.

- Золотая пыль.

- Что-то подошло и барабанит.

☝ В первом примере завеса наделяется свойствами качелей, что является переносным смыслом, во втором пыль становится похожей на золото, а в третьем дождь получает качества барабанщика)). Всё понятно?

В стихе «Осенняя роза» ярко выраженная метафора одна – это:

Осыпал лес свои вершины.

Лес не может «осыпать», он не живой, а Фет наделил его качествами живого существа, что является метафорическим сравнением и чуть-чуть олицетворением.

Заглянув в стих «Вечер» мы увидим метафоры:

- Разлетелись облака.

- Убегает на запад река.

- Вздохи дня есть в дыханье ночном.

☝ В первом случае поэт показывает, что небо стало чистым, во втором река бежит за заходящим солнцем, что свойственно вечеру, а в третьем Фет показывает вечер между днем и ночью, когда первый сожалеет о своем временном уходе.

Примеры олицетворений

Не меняя ярко смотрятся олицетворения Афанасия Фета, главная художественная задача которых оживлять неживые предметы, наделяя их свойствами и качествами живого существа.

В «Весеннем дожде» олицетворение одно, но она яркое и запоминающееся:

Воробей купается.

✨ Как известно, птицы не могут купаться, этим грешат люди, но поэт наделяет воробья человеческими качествами с помощью художественного средства.

В «Осенней розе» олицетворений много, это:

- Дохнул сентябрь.

- Весною веешь.

- Сад обнажил своё чело.

Как известно из законов физики)), сентябрь не может дышать, но он получил от Фета в подарок дыхание с помощью олицетворения и после этого «дохнул».

Роза же с помощью магии поэта начала «веять» весной, а сад уподобился нескромной восточной девице и обнажил лицо, получив для этого человеческие качества.

В произведении «Вечер» олицетворения:

- Вздохи дня.

- Немая роща.

- Убегает река.

В этих тропах неодушевленные день, роща и река наделяются качествами живого существа и начинают, соответственно, вздыхать, неметь и убегать.

💥 Отметим, что в редких случаях фраза может быть олицетворением и метафорой одновременно.

Кроме метафор и олицетворений Фет использует в стихах и другие тропы, например, эпитеты, инверсии, анафоры, сравнения и т д, но об этих средствах выразительности блог Stihirus24 расскажет отдельно, чтобы не делать из урока винегрет.

ТОП русской поэзии

- 💔 Анна Ахматова

- 🍷 Александр Блок

- 👀 Борис Пастернак

- ☝ Владимир Маяковский

- ✨ Зинаида Гиппиус

- ✔ Иосиф Бродский

- 🩸 Николай Гумилёв

- 💕 Николай Заболоцкий

- 😢 Марина Цветаева

- 🩸 Осип Мандельштам

- 💕 Сергей Есенин

- 🍂 Иван Бунин

- 📝 Федор Тютчев

- ✨ Игорь Северянин

- 👼 Константин Бальмонт

- 💕 Афанасий Фет

Обновлено: 09.01.2023

Афанасий Афанасьевич Фет метафоричность его поэзии? В каком журнале были опубликованы первые стихи Фета?

А. Фет-импрессионист в поэзии и своей изобразительности близок

художникам — импрессионистам, которые стремились передать то,

что «мимолетно, неуловимо и невыразимо ничем, кроме ощущений».

Основное свойство поэзии Фета -чувствительность, задушевность,

утонченное восприятие всего происходящего вокруг в мире и в душе

человека, представление о красоте как о реально существующем

элементе мира, окружающего человека.

Звуки, шорохи, мимолетные впечатления — не мотивы, а темы

фетовского творчества:

Шепот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Каждая мелочь, каждая — даже невзрачная -деталь природы

прекрасна, потому что они составляют наш мир, а он-то и есть

истинный предмет поэзии.

Фетовская красота — это красота природы, объективно

существующей, постигаемой зрением, слухом, обонянием.

Природа Фета всегда оказывается слитой с мельчайшими

подробностями душевного состояния автора или лирического

героя: любовью, желаниями, стремлениями и ощущениями.

Главным в его поэзии становятся не яркие пейзажные образы,

а эмоциональные впечатления от природы, настроения,

порожденные встречей с ней.

Природа в поэзии Фета, действительно, как в зеркало смотрит в

человеческую душу, но при этом и сам человек видит в

природе ничто иное, как отражение малейших движений своей

души. Человек и природа оказываются слитыми воедино и при

этом абсолютно противоположными, как наш мир и Зазеркалье.

Стихотворение «Заря прощается с землею… » именно такое.

Небо и земля оказываются открытыми друг другу, а весь мир

раздвигает свои границы по вертикали. Создается грандиозная

картина мирозданья. Вверху её-деревья, купающие свои кроны в

лучах уходящей зари, внизу — наступающая мгла, окутанная паром

земля. Здесь природа даже не одушевлена, а одухотворена.

Она живет своей особой жизнью, и не каждый человек способен

проникнуть в её тайну, познать её великий смысл. Лишь на высшей

ступени духовного подъема человек может быть к этой жизни

причастен.

За вздохом утренним мороза, Румянец уст приотворя, Как странно улыбнулась роза В день быстролетный сентября!

Я пришел к тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало, Что оно горячим светом По листам затрепетало; Рассказать, что лес проснулся, Весь проснулся, веткой каждой, Каждой птицей встрепенулся И весенней полон жаждой; Рассказать, что с той же страстью, Как вчера, пришел я сновау Что душа все так же счастью И тебе служить готова.

Листья, ветви, птицы в этих стихах — органы живого, пробудившегося от зимней спячки леса. Но и полный весенней жажды лес, и полная любовной страсти душа — органы лучезарного солнца, пронизавшего мироздание своими животворными лучами. Весь мир, схваченный Фетом в прекрасных мгновениях, купается в лучах Божьей славы, вся Вселенная живет и дышит божественной энергией Творца.

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!

Пармезан Черница

Лучший ответ:

Зачетный Опарыш

Вы можете из нескольких рисунков создать анимацию (или целый мультфильм!). Для этого нарисуйте несколько последовательных кадров и нажмите кнопку Просмотр анимации.

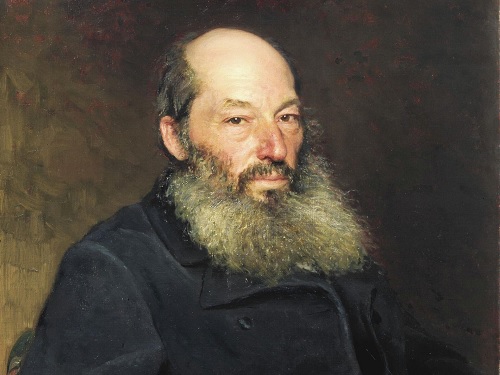

23 ноября 1820 года в селе Новоселки, расположенном близ Мценска, в семье Каролины Шарлотты Фет и Афанасия Неофитовича Шеншина родился великий русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет. Родители его обвенчались без православного обряда за границей (мать поэта была лютеранкой), из-за чего брак, узаконенный в Германии, в России был признан недействительным.

Лишение дворянского титула

Позже, когда было совершено венчание по православному обряду, Афанасий Афанасьевич уже проживал под фамилией матери — Фет, считаясь ее внебрачным ребенком. Мальчик оказался лишенным, кроме отцовской фамилии, и дворянского титула, российского гражданства и прав на наследство. Для юноши на долгие годы важнейшей жизненной целью стало вернуть себе фамилию Шеншин и все связанные с ней права. Лишь под старость лет он смог добиться этого, возвратив себе потомственное дворянство.

Обучение

Будущий поэт в 1838 году поступил в пансион профессора Погодина в Москве, а в августе этого же года был зачислен на словесное отделение в Московский университет. В семье своего однокурсника и друга Аполлона Григорьева он прожил студенческие годы. Дружба молодых людей способствовала формированию у них общих идеалов и взглядов на искусство.

Первые пробы пера

Афанасий Афанасьевич начинает сочинять стихи, и в 1840 году в свет выходит изданный за собственный счет поэтический сборник под названием «Лирический Пантеон». В этих стихотворениях отчетливо слышались отзвуки поэтического творчества Евгения Баратынского, Василия Жуковского и Ивана Козлова. С 1842 года Афанасий Афанасьевич постоянно печатается в журнале «Отечественные записки». Виссарион Григорьевич Белинский уже в 1843 году пишет, что из всех живущих в Москве поэтов Фет «всех даровитее», а стихи этого автора ставит наравне с произведениями Михаила Юрьевича Лермонтова.

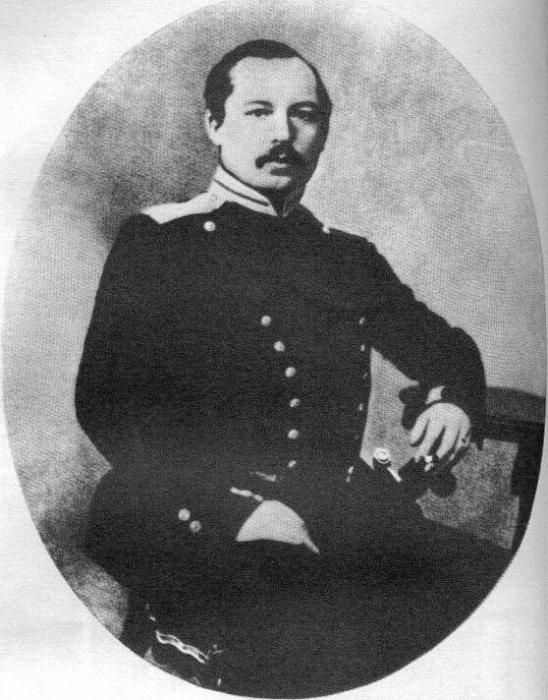

Необходимость военной карьеры

Фет стремился к литературной деятельности всей душой, однако неустойчивость материального и социального положения вынуждают поэта изменить свою судьбу. Афанасий Афанасьевич в 1845 году поступает унтер-офицером в один из полков, находящихся в Херсонской губернии, для того, чтобы иметь возможность получить потомственное дворянство (право на которое давал старший офицерский чин). Оторванный от литературной среды и столичной жизни он почти прекращает печататься, еще и потому, что вследствие падения спроса на поэзию журналы не проявляют интереса к его стихам.

Трагическое событие в личной жизни Фета

В херсонские годы случилось предопределившее личную жизнь поэта трагическое событие: при пожаре погибла его возлюбленная — Мария Лазич, девушка-бесприданница, на которой он не решился жениться из-за своей бедности. После отказа Фета с ней случилось странное происшествие: от свечи на Марии загорелось платье, она побежала в сад, но не справилась с тушением одежды и задохнулась в дыму. В этом можно было заподозрить попытку девушки покончить с собой, и в стихах Фета еще долго будут звучать отголоски этой трагедии (например, стихотворение «Когда читала ты мучительные строчки. «, 1887 год).

Поступление в Лейб-гвардии Уланский полк

В 1853 году происходит крутой поворот в судьбе поэта: ему удалось поступить в гвардию, в расквартированный возле Петербурга Лейб-гвардии Уланский полк. Теперь Афанасий Афанасьевич получает возможность посещать столицу, возобновляет свою литературную деятельность, начинает регулярно печатать стихи в «Современнике», «Русском вестнике», «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения». Он сближается с Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым, Василием Боткиным, Александром Дружининым — редакторами «Современника». Имя Фета, к тому времени уже полузабытое, снова появляется в обзорах, статьях, хронике журнала, а с 1854 года печатаются и его стихи. Иван Сергеевич Тургенев стал наставником поэта и даже подготовил новое издание его произведений в 1856 году.

Судьба поэта в 1856-1877 годах

На службе Фету не везло: каждый раз ужесточались правила получения потомственного дворянства. В 1856 году он оставил военную карьеру, так и не добившись своей главной цели. В Париже в 1857 году Афанасий Афанасьевич женился на дочери богатого купца, Марии Петровне Боткиной, и обзавелся поместьем в Мценском уезде. В то время он почти не писал стихов. Являясь сторонником консервативных взглядов, Фет резко отрицательно воспринял отмену в России крепостного права и, начиная с 1862 года, стал регулярно публиковать очерки в «Русском вестнике», обличавшие с позиции помещика-землевладельца пореформенные порядки. В 1867-1877 годах он исполнял должность мирового судьи. В 1873 году наконец-то Афанасий Афанасьевич получает потомственное дворянство.

Судьба Фета в 1880-е годы

В литературу поэт возвращается лишь в 1880-х годах, переехав в Москву и разбогатев. В 1881 году была осуществлена его давняя мечта — вышел созданный им перевод его любимого философа, Артура Шопенгауэра, «Мир как воля и представление». В 1883 году публикуется перевод всех сочинений поэта Горация, начатый Фетом еще в студенческие годы. К периоду с 1883 по 1891 год относится выход в свет четырех выпусков поэтического сборника «Вечерние огни».

Лирика Фета: общая характеристика

Поэзия Афанасия Афанасьевича, по своим истокам романтическая, является как бы связующим звеном между творчеством Василия Жуковского и Александра Блока. Поздние стихотворения поэта тяготели к тютчевской традиции. Основные лирики Фета — любовная и пейзажная.

В 1950-1960-е годы, во время становления Афанасия Афанасьевича как поэта, в литературной среде почти полновластно господствовал Некрасов и его сторонники — апологеты воспевающей общественные, гражданские идеалы поэзии. Поэтому Афанасий Афанасьевич со своим творчеством, можно сказать, выступил несколько несвоевременно. Особенности лирики Фета не позволяли ему примкнуть к Некрасову и его группе. Ведь, по мнению представителей гражданской поэзии, стихи должны быть обязательно злободневными, выполняющими пропагандистскую и идеологическую задачу.

Философские мотивы

Философская лирика Фета пронизывает все его творчество, отражаясь и в пейзажной, и в любовной поэзии. Хотя Афанасий Афанасьевич даже дружил со многими поэтами некрасовского круга, он утверждал, что искусство не должно интересоваться ничем, кроме красоты. Лишь в любви, природе и собственно искусстве (живописи, музыке, скульптуре) он находил непреходящую гармонию. Философская лирика Фета стремилась уйти как можно дальше от действительности, созерцая непричастную к суете и горечи повседневности красоту. Это обусловило принятие в 1840-е годы Афанасием Афанасьевичем романтической философии, а в 1860-е — так называемой теории чистого искусства.

Преобладающее настроение в его произведениях — упоение природой, красотой, искусством, воспоминаниями, восторг. Таковы особенности лирики Фета. Часто у поэта встречается мотив полета от земли прочь вслед за лунным светом или чарующей музыкой.

Метафоры и эпитеты

Все, что относится к категории возвышенного и прекрасного, наделяется крыльями, прежде всего любовное чувство и песня. Лирика Фета часто использует такие метафоры, как «крылатый сон», «крылатая песня», «крылатый час», «крылатый слова звук», «окрыленный восторгом» и др.

Эпитеты в его произведениях описывают обычно не сам объект, а впечатление лирического героя от увиденного. Поэтому они могут быть необъяснимыми логически и неожиданными. Например, скрипка может получить определение «тающей». Характерные для Фета эпитеты — «мертвые грезы», «благовонные речи», «серебряные сны», «травы в рыдании», «вдовевшая лазурь» и др.

Часто картина рисуется с помощью зрительных ассоциаций. Стихотворение «Певице» — яркий тому пример. В нем показано стремление воплотить ощущения, создаваемые мелодией песни, в конкретные образы и ощущения, из которых и состоит лирика Фета.

Стихи эти весьма необычны. Так, «даль звенит», и «кротко светит» улыбка любви, «голос горит» и замирает вдали, словно «заря за морем», чтобы снова выплеснуться жемчуга «громким приливом». Таких сложных смелых образов не знала в то время русская поэзия. Они утвердились намного позже, лишь с появлением символистов.

Говоря о творческой манере Фета, упоминают также импрессионизм, который основан на непосредственной фиксации впечатлений действительности.

Природа в творчестве поэта

Пейзажная лирика Фета — источник божественной красоты в вечном обновлении и разнообразии. Многие критики упоминали, что природа описана этим автором будто из окна помещичьей усадьбы или из перспективы парка, как будто специально для того, чтобы вызвать восхищение. Пейзажная лирика Фета является универсальным выражением красоты не тронутого человеком мира.

Природа для Афанасия Афанасьевича — часть собственного «Я», фон для его переживаний и чувств, источник вдохновения. Лирика Фета как будто стирает грань между внешним и внутренним миром. Поэтому человеческие свойства в его стихах могут быть приписаны мраку, воздуху, даже цвету.

Очень часто природа в лирике Фета — это ночной пейзаж, так как именно ночью, когда дневная суета успокаивается, легче всего наслаждаться всеобъемлющей, нерушимой красотой. В этом времени суток у поэта нет проблесков хаоса, завораживавшего и пугавшего Тютчева. Царит скрытая днем величественная гармония. Не ветер и тьма, а звезды и луна выходят на первое место. По звездам читает Фет «огненную книгу» вечности (стихотворение «Среди звезд»).

Темы лирики Фета не ограничиваются описанием природы. Особый раздел его творчества составляет поэзия, посвященная любви.

Любовная лирика Фета

Любовь для поэта — это целое море чувств: и робкое томление, и наслаждение душевной близостью, и апофеоз страсти, и счастье двух душ. Поэтическая память этого автора не ведала границ, что позволяло ему писать посвященные первой любви стихотворения даже на склоне своих лет так, словно он еще находился под впечатлением от столь желанного недавнего свидания.

Чаще всего поэт описывал зарождение чувства, самые просветленные, романтические и трепетные его моменты: первые соприкосновения рук, долгие взгляды, первую вечернюю прогулку в саду, рождающее духовную близость созерцание красоты природы. Лирический герой говорит, что не меньше, чем самим счастьем, дорожит ступенями к нему.

Пейзажная и любовная лирика Фета составляют нераздельное единство. Обостренное восприятие природы часто вызвано любовными переживаниями. Яркий пример этого — миниатюра «Шепот, робкое дыханье. » (1850 год). То, что в стихотворении отсутствуют глаголы, — не только оригинальный прием, но и целая философия. Действия нет потому, что описывается на самом деле лишь один миг или целый ряд мгновений, неподвижных и самодостаточных. Образ возлюбленной, описанный путем детализации, как бы растворяется в общей гамме чувств поэта. Здесь нет цельного портрета героини — его должно дополнить и воссоздать воображение читателя.

Любовь в лирике Фета часто дополняется другими мотивами. Так, в стихотворении «Сияла ночь. Луной был полон сад. » в едином порыве соединяются три чувства: восхищение музыкой, упоительной ночью и вдохновенным пением, перерастающее в любовь к певице. Вся душа поэта растворяется в музыке и вместе с тем в душе поющей героини, являющейся живым воплощением этого чувства.

Это стихотворение трудно причислить однозначно к любовной лирике или стихам об искусстве. Вернее было бы определить его как гимн красоте, сочетающий живость переживания, его прелесть с глубоким философским подтекстом. Подобное мировоззрение называется эстетизмом.

Афанасий Афанасьевич, уносясь на крыльях вдохновения за пределы земного бытия, чувствует себя повелителем, равным богам, силой своего поэтического гения преодолевающим ограниченность возможностей человека.

Заключение

Вся жизнь и творчество этого поэта — поиск красоты в любви, природе, даже смерти. Смог ли он ее найти? На этот вопрос способен ответить лишь тот, кто действительно понял творческое наследие данного автора: услышал музыку его произведений, увидел пейзажные полотна, прочувствовал красоту поэтических строк и научился находить гармонию в окружающем мире.

Мы рассмотрели основные мотивы лирики Фета, характерные особенности творчества этого великого литератора. Так, например, как и любой поэт, Афанасий Афанасьевич пишет о вечной теме жизни и смерти. Его не пугают одинаково ни смерть, ни жизнь («Стихи о смерти»). К физической кончине поэт испытывает лишь холодное безразличие, а земное существование оправдывается Афанасием Афанасьевичем Фетом только творческим огнем, соизмеримым в его представлении с «целым мирозданием». Звучат в стихах и античные мотивы (например, «Диана»), и христианские («Ave Maria», «Мадонна»).

Более подробную информацию о творчестве Фета вы можете найти в школьных учебниках по русской литературе, в которых лирика Афанасия Афанасьевича рассматривается довольно подробно.

Меню сайта

Литература и язык Метафоричность лирики Фета

Метафоричность лирики Фета

За вздохом утренним мороза, Румянец уст приотворя. Как странно улыбнулась роза В день быстролётный сентября!

Я пришёл к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало.

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришёл я снова.

Что душа всё так же счастью

И тебе служить готова.

Листья, ветви, птицы в этих стихах — органы живого, пробудившегося от зимней спячки леса. Но и полный аесенней жажды лес, и полная любовной страсти душа —органы лучезарного солнца, пронизавшего мироздание своими животворными лучами. Весь мир, схваченный Фетом в прекрасных мгновениях, купается в лучах Божьей славы, вся Вселенная живёт и дышит божественной энергией Творца.

Читайте также:

- Картографическая проекция это кратко

- Ислам в индии кратко в средние века

- Особенности средневековой литературы кратко

- Назовите отличительные особенности григорианского стиля летоисчисления кратко

- Александр невский ледовое побоище кратко фильм

Особенности поэтики а.А.Фета.

По словам Л.Н.Толстого, Фет «проявил

лирическую дерзость, свойство великих

поэтов». Что имел в виду друг Фета?

Во-первых, Фет сумел подметить, открыть

в духовном мире людей и во взаимосвязи

человека и природы то, что до него никто

не замечал и не открывал. Во-вторых, он

достиг образно-метафорического

совершенства в изображении едва уловимых

переживаний человека, чувствующего

своё единение с природой.

В качестве подтверждения этих тезисов

– всего одно четверостишие о белой

петербургской ночи:

Робко месяц смотрит в очи,

Изумлён, что день не минул,

Но широко в область ночи

День объятия раскинул.

В этом отрывке – в сжатом виде – вся

суть поэтики Фета: эпитеты (робко,

широко), олицетворения (месяц смотрит,

день раскинул), метафора (3-4-я строки)

создают не только картину природы, но

и передают ощущения, настроения человека,

сопутствующие этой картине.

Фет выступает здесь как поэт-живописец.

Но он и поэт-композитор, слышащий и

передающий не только смысл, но и неразрывно

связанный со смыслом звук. В слове

«осень» есть два опорных согласных –

мягкие «с» и «н». И вот в стихотворении

«Осенью» (1870 г.) в восьми строках осеннее

настроение создаётся аллитерацией

именно на эти два звука: «н» и его мягкий

вариант встречаются 14 раз, а «с» и его

мягкая пара – 12! Такая повышенная

частотность данных звуков словно сама

по себе создаёт осеннее настроение,

вплетающееся в философский смысл

стихотворения, рассказывающего о смене

этапов жизни природы и человеческой

жизни.

Человеческие переживания Фет всегда

рисует не на уровне факта, сюжета, даже,

пожалуй, не на уровне слова, а на уровне

ощущений, ассоциаций – живописных,

музыкальных, душевных, духовных,

нравственных, мистических, религиозных,

мифологических – вообще всяких! Фет –

поэт-импрессионист, создающий впечатление;

лирик, отвергающий сюжет. Он рисует не

действие, а его итоги, последствия в

собственных ощущениях. Вот почему в его

лирике не так много глаголов, ведь

процесс и итоги действия могут передаваться

с помощью других частей речи.

Неслучайно именно Фету принадлежат

безглагольные поэтические эксперименты,

когда целое лирическое стихотворение

пишется без единого глагола, по сути

дела – сплошными назывными предложениями,

и при этом возникает картина, полная

движения и жизни. Среди примеров – два

поэтических шедевра: «Шёпот, робкое

дыханье…» (1850 г.) и «Это утро, радость

эта…» (1881 г.).

Анализ стихотворения а.А.Фета «Это утро, радость эта…»

Стихотворения Фета часто представляют

собой лирические миниатюры с максимально

сжатым действием и высочайшим

художественным совершенством. Они имеют

эффект замедленного действия: после

первого прочтения всё кажется простым

и понятным, но человеческая глубина и

философская высота обнаруживаются лишь

после напряжённой работы души и ума.

С интервалом в 31 год Фет написал два

безглагольных поэтических шедевра. В

более позднем из них, стихотворении

«Это утро…», помимо того, что в нём нет

глаголов, есть и ещё две поразительно

смелые новации в области поэтического

синтаксиса. Во-первых, стихотворение

из восемнадцати строк представляет

собой одно предложение с бесчисленным

количеством однородных подлежащих. А

во-вторых, двадцать четыре раза употреблены

указательные местоимения в разных

формах: «это», «Эти», «этот», «эта». Все

восемнадцать строк начинаются с этих

местоимений и соответственно со звука

«э». Нетрудно предположить, что такая

конструкция должна быть навязчивой и

создавать ощущение однообразия и

монотонности. Но этого не происходит.

Почему?

Во-первых, монотонность снимается как

раз чередованием форм местоимений.

Например, в первой строфе схема такая:

Это…, … эта,

Эта… … …,

Этот… …,

Этот… … …,

Эти…, эти…,

Этот… … …, ….

Различные варианты перечисления

применены и в двух других строфах.

Во-вторых, однообразие конструкций

преодолевается разнообразием и

чрезвычайной ёмкостью и выразительностью

лексики стихотворения. Кроме связующих

предлогов и многочисленных соединительных

союзов «и», автор употребляет 36 (!)

существительных и всего два

прилагательных-эпитета – «синий» и

«ночной». Некоторые из этих существительных,

управляясь другими существительными,

в дополнение к прилагательным, выступают

в роли эпитетов: «мощь и дня и света»,

«говор вод», «зори без затменья», «вздох…

селенья», «жар постели». Некоторые из

этих сочетаний имеют и метафорические

признаки (например, «жар постели» или

«говор вод»). Все эти приёмы разнообразят

поэтический язык и устраняют монотонность.

Ещё одна интересная деталь: совершенно

особо звучание стихотворения. Явное

преобладание звонких согласных и звуков

«з», «с» словно приближает музыку стиха

к звучанию последнего и главного в

стихотворении слова – «весна». Именно

этому слову автор придаёт самый широкий

смысл, а всё перечисленное до этого –

лишь частные составляющие чудесного,

всегда юного и праздничного понятия,

названного этим светлым словом.

Интересно и то, что ровное и ритмичное

чередование четырёхстопного и укороченного

через каждые две строки трёхстопного

хорея в сочетании с неостановимостью

перечисления весенних явлений и признаков

имитирует столь же неостановимый бег

журчащего весеннего ручейка. Это лишает

нарисованную картину статичности и

придаёт ей жизненную силу и движение.

Как Фету удаётся компенсировать

отсутствие глаголов, при этом рисуя

картину, полную действия? Дело в том,

что среди перечисленных в стихотворении

существительных много таких, которые

обозначают процесс движения, действия.

В скрытой форме полны движения такие,

например, существительные, как «утро»,

«радость», «мощь», «свет», «капли»,

«стаи». Ещё более явно динамика передаётся

словами «крик», «говор», «зык», «свист»,

«вздох», «дробь», «трели».

Так создаётся картина наступающей весны

жизни, где человеческие чувства и

отношения (радость, слёзы, вздох ночной,

ночь без сна, жар постели) перекликаются

с пробуждением природных явлений (утро,

синий свод, крик и вереницы, говор вод,

ивы и берёзы, мошки, пчёлы, зори без

затменья, дробь и трели). Это переплетение

состояния природы и настроения человека

– одна из особенностей лирики Афанасия

Фета.

Итак, в этом стихотворении поэту удалось

изобразить возрождение молодых надежд

совершенно дерзким и неожиданным

способом, нарушая определённые каноны

стихосложения и создавая при этом

неповторимый поэтический шедевр.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Сборник содержит сочинения по русской литературе XIX века на темы, связанные с творчеством А.Н. Островского, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. Пособие предназначено родителям, чьи дети испытывают трудности в написании сочинений, а также учащимся 10-х классов, занимающихся по любому из действующих учебников по литературе.

Оглавление

А. А. Фет

6. Анализ стихотворение А. А Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила…»

Афанасий Фет — замечательный русский поэт, основатель поэтического жанра — лирической миниатюры. Тематика его поэзии ограничена. Его поэзия — «чистая поэзия», в ней нет социальных вопросов действительности, нет гражданских мотивов. Он избрал такой стилистический прием повествования, который позволил за внешним течением событий спрятать от читателя свою душу. Фета волнует только красота — природа и любовь. Поэзию он считает храмом искусства, а поэта — жрецом этого храма. Эти две темы поэзии Фета тесно связаны друг с другом. Фет считает, что только природа и любовь могут отобразить всю красоту и очарование окружающей действительности. Характер, переживания, мысли и чувства лирического героя в поэзии Фета зависят от мироощущения поэта.

Фет стремился передать красоту мгновения, сиюминутное состояние. Ярким примером этого можно назвать его стихотворение «Ель рукавом мне тропинку завесила»:

Ель рукавом мне тропинку завесила.

Ветер. В лесу одному

Шумно, и жутко, и грустно, и весело, —

Я ничего не пойму.

Фет создает прекрасный образ, который позволяет читателю увидеть нарисованную картину, полюбоваться ее неповторимой красотой. В строках стихотворения поэт использует назывные предложения и предложения с однородными членами. Последние две строчки говорят о противоречивых чувствах поэта. Его лирический герой чувствует состояние природы. Стихотворение воздействует на читателя. Благодаря обилию шипящих и свистящих звуков можно услышать шум ветра:

Все гудет и колышется,

Листья кружатся у ног.

Невозможно уловить настроение лирического героя. У него смутные ощущения — «ничего не пойму». Он пытается раствориться в мире природы, старается постичь ее таинственные глубины, понять «прекрасную душу природы». Но в шуме ветра это смятение развеивается. Герой слышит «тонко взывающий рог», «зов глашатая медного» и настроение его тотчас же меняется — «Сладостен зов мне глашатая медного!» и «Мертвые что мне листы!»

Фет представляет природу как человека, видит ее прекрасную душу, об этом свидетельствует метафора «Ель рукавом мне тропинку завесила».

В этом стихотворении Фета природа сливается с человеческими эмоциями. Поэт изображает своего героя в момент наибольшего эмоционального напряжения, показывает его душу на фоне прекрасного мгновения природы.

7. Анализ стихотворения А. А. Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»

Стихотворение «Сияла ночь…» — одно из лучших лирических произведений Фета. Более того, это один из лучших образцов русской любовной лирики. Стихотворение посвящено молодой, обаятельной девушке, которая вошла в историю не только благодаря стихотворению Фета, он была одним из реальных прототипов толстовской Наташи Ростовой. Стихотворение Фета не о чувстве Фета к милой Танечке Берс, а о высокой человеческой любви. Как и вся истинная поэзия, поэзия Фета обобщает и возвышает, уводит во всеобщее — в большой человеческий мир. Стихотворение «Сияла ночь…» в восприятии читателя оказывается одновременно и воспоминанием. Каждое слово стихотворения говорит читателю о знакомом и близком — и говорит прекрасными, будто неведомыми словами. В лирических стихотворениях Фета незнакомое, единственное и неповторимое событие ощущается как знакомое, как близкое тебе, быть может, даже бывшее и с тобой. Это ощущение и составляет один из секретов того особенного, радостного и высокого воздействия, которое производит стихотворение на читателя. В стихотворении две основные темы — любовь и искусство. На эти темы написаны многие стихи Фета, можно сказать даже, что большинство его стихов. В лирической пьесе «Сияла ночь…» темы эти слиты воедино. Любовь для Фета — самое прекрасное в человеческой жизни. И искусство — самое прекрасное. Стихотворение — о вдвойне прекрасном, о самой полной красоте. Стихотворение написано шестистопным ямбом — одним из излюбленных размеров поэта. Это помогает здесь создать не только общий музыкальный тон, но и очень гибкую, с живыми переходами и движением, свободную речь, свободное повествование. Отчасти это получается благодаря паузам, которые возникают не в одном постоянном месте, а в разных местах — то здесь, то там, как в живой, ярко эмоциональной речи. В результате поэтический рассказ о сильном и живом чувстве сам исполнен жизни. Произведение это и очень живописное, и очень музыкальное. Одно у Фета тесно связано с другим. Музыкальность образа помогает ему быть живописным. Удивительно по яркой выразительности и зримости, наглядности уже само начало стихотворения. Та картина, которой открывается лирическая пьеса, ощутима чувствами и незабываема. Живо видишь затемненную гостиницу и за ее окнами сад — полный ночной свежести, лунного света и сияния. И слышишь музыку, тем более удивительную и поражающую наше воображение, что о музыке в первой строфе прямо ничего не говорится. Зато говорится о рояле: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали…» За этим образом мы видим не только сам рояль, но и слышим звуки, которые исходят из него. Замечательный фетовский образ воздействует на нас не только прямо, но и косвенно. Поэт рисует предмет и, подталкивая наше воображение, заставляет нас увидеть и услышать то, что с ним связано. Мы сами это услышали, поэт не говорил нам об этом — и мы благодарны ему, что он совершил такое чудо: заставил нас услышать, помог нам без прямых словесных обозначений. Фетовский образ воздействует на читателя с помощью особого звучания слов. Его стихам особую силу придает сочетание слов, комбинации гласных и согласных, аллитерация, внутреннее созвучие. Звуковые повторы присутствуют в стихотворении:

Конец ознакомительного фрагмента.