Решая авторские задачи сатирического изображения современной ему действительности, Щедрин использовал различные виды иносказаний. Щедрин называл эзоповской (“езоповской”) свою творческую манеру, по его словам “обнаруживавшую замечательную изворотливость в изображении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств”. Называя такую манеру “рабскою”, писатель замечал, что она “не безвыгодна, потому что благодаря ее обязанности писатель отыскивает такие политические черты и краски, в которых при прямом изложении предмета не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезываются в памяти читателя”.

Одной из основных черт этой манеры является использование аллегории. Исследователи единодушно подчеркивали, что, работая над сказками, Щедрин не только опирался на литературно-басенную и фольклорно-сказочную традицию (лев, медведь, осел и т.п.), но и создавал собственные аллегорические образы (карась, пескарь, вобла и т.д.). При этом аллегорическое уподобление у Щедрина практически всегда имеет в своей основе социальную антитезу, предполагающую противопоставление власти и ее жертвы (медведи — “лесные мужики”, щука — карась и т.п.). Иногда Щедрин может обнаружить скрытое в аллегории значение с помощью метафоры (“лесная челядь” в “Медведе на воеводстве”) или сравнения (в этой же сказке чижик сравнивается с крохотным гимназистиком).

С данным приемом связано уже упоминавшееся изменение манеры повествования, пересечение временных планов (например, реального и фантастического). Такая особенность характерна, например, для сказки “Премудрый пискарь”, герой которой видит сон о том, что он получает выигрышный билет и вследствие этого двести тысяч рублей.

Одним из основных художественных приемов Щедрина является ирония, о которой мы уже говорили. Можно обнаружить несколько видов иронических высказываний в щедринских сказках:

• ироническое утверждение

“Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!” (“Повесть о том, как…”);

“Осел в ту пору у него <у Льва. — Е.З.> в советах за мудреца слыл” (“Медведь на воеводстве”).

• ироническая характеристика

“Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали” (“Дикий помещик”).

• ироническая похвала

“Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать” (“Премудрый пискарь”);

“…со временем поноску носить будет” (“Медведь на воеводстве”).

• ироническое сравнение

в сказке “Дикий помещик” Щедрин называет помещика глупым, а мышонка — умным.

• ироническое осуждение

“Мужичина самым нахальным образом уклонялся от работы” (“Повестьо том, как…”);

мнимое недовольство повествователя лесной вольницей (“Медведь на воеводстве”).

Наряду с иронией Щедрин широко использует гиперболу. Продолжая традиции Гоголя, он стремится с ее помощью заострить какой-либо недостаток, высветить порок, а затем, сделав его максимально заметным, довести до абсурда, чтобы его ниспровергнуть. Например, в “Повести о том, как…” генералы настолько социально беспомощны, что не знают реальной жизни. Они убеждены, что “булки в том самом виде родятся, в каком их к кофею подают”, и очень удивлены тем, что куропатку, прежде чем съесть, нужно “изловить, убить, ощипать, изжарить”. Щедрин явно преувеличивает покорность мужика в “Повести о том, как…”, но делает это лишь для того, чтобы показать страшные ее последствия.

Широко использует Щедрин и гротеск, примеры которого мы уже приводили, анализируя сказки “Повесть о том, как…” и “Дикий помещик”. Можно добавить, что гротеск помогает Щедрину и в изображении мужиков в “Диком помещике” (“рой мужиков… осыпал всю базарную площадь”, “Эту благодать обрали… и послали в уезд”).

Однако художественная манера Щедрина включает в себя не только различные виды иносказания, но и речевые алогизмы, которые помогают выявить ненормальность изображаемой жизни: “Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой” (“Дикий помещик”).

Художественное своеобразие щедринских сказок определяется и наличием в них элементов сказочной поэтики. К ним принято относить:

1) зачины (“В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик”, “Жили да были два генерала” и т.д.);

2) присказки (“по щучьему веленью”, “сказано — сделано” и т.п.);

3) троекратное повторение мотива, эпизода и т.п. (три Топтыгиных, три визита гостей к Дикому помещику и т.д.). Кроме того, следует обратить внимание на характерное для народнопоэтических произведений построение строки с переносом прилагательного или глагола на конец.

Но сказочный мир Щедрина, по словам В. Прозорова, “не растворяется в народно-поэтической стихии”. Сказки соединяют в себе разные речевые планы: в “Повести о том, как…” сочетаются нейтральная лексика, просторечия, сказочные обороты и канцеляризмы, что обусловлено социальной принадлежностью персонажей. В “Медведе на воеводстве” соединяются просторечия, жаргонизмы, нейтральная лексика, а также пародируется стиль государственных официальных документов.

Все многообразие средств художественной изобразительности помогает Щедрину сделать сказку средством наиболее обобщенного и в то же время точного воссоздания современного писателю общества. Писателю удалось создать жанровую форму, отличавшуюся художественным совершенством, имеющую точный политический адрес и в то же время наполненную глубоким общечеловеческим содержанием.

Демократическая

литература второй половины XIX века

стремилась пробудить гражданскую

совесть в русском обществе, воздействуя

поэтическим «словом отрицанья»

или острием политической сатиры.

Но убедительнее всех эзоповым языком

умел с публикой говорить М. Е.

Салтыков-Щедрин.

«Сказки»

Салтыкова-Щедрина — политические сказки.

«Сказки» — это итог многолетних

жизненных наблюдений, итог всего

творческого пути писателя. В

них сплетаются фантастическое и реальное,

комическое с трагическим.

Писатель широко использует в своих

произведениях гротеск,

гиперболу..

Появляются

образы, взятые из русских народных

сказок, при этом в мир сказки вводятся

также различные политические мотивы.

С помощью привычных сказочных сюжетов

и героев Щедрин раскрывает сложные

проблемы современности,

а фантастика в сказках отражает дух

времени.

Рядом с традиционными персонажами

появляются новые образы: премудрый

пискарь, карась-идеалист, вяленая вобла.

С их помощью писатель высмеивает всякого

рода приспособленчество, несбыточные

надежды, которые продиктованы инстинктом

самосохранения или наивностью.

Особенно беспощадно он показал либералов.

Звери, рыбы, птицы ведут научные споры,

проповедуют, судят других.

Одна из самых ярких

сказок, в которой действуют животные,

— «Премудрый

пескарь«.

С иронией изображает автор в

пескаре перепуганного до смерти

трусливого обывателя,

который «не ест, не пьет, ни с кем

дружбу не водит, а все свою распостылую

жизнь бережет». В этой сказке, как и

во многих других, писатель сочетает

фантастику с реалистическим изображением

действительности.

Перед нами пескарь — маленькая рыбешка,

которая боится всего на свете. Мы узнаем,

что он «жалованья не получает, прислуги

не держит, в карты не играет, вина не

пьет…».

Таким необычным сочетанием приемов

достигается эффект реальности

происходящего.

Читатели понимают, что пескарь — это

художественная метафора, которая

помогает охарактеризовать людей-обывателей.

Вся биография

пескаря сводится к формуле: «Жил —

дрожал и умирал — дрожал».

Давно уже

хрестоматийной называют сказку «Как

один мужик двух генералов прокормил».

Кажется, все здесь ясно. Но это только

кажущаяся простота. Да, конечно, речь

идет о генералах, ни к чему не

приспособленных: и накормить-то себя

они не могут (а сколько дичи, рыбы рядом

— только руку протяни), и не могут

определить части света. Никчемность,

с одной стороны, и страстное презрение

к простому человеку, с другой, хорошо

выражаются такими художественными

приемами, как сатира и сарказм.

Сатира легко угадывается в тупоголовости

генералов, уверенных, что их должны

накормить, что «булки в том самом виде

родятся, как их утром к кофею подают».

Случай свел их с мужиком. Какая скрытая

ирония: «…спал громаднейший мужчина…»,

спал, «уклонялся от работы». И

вот немощные и толстые генералы заставили

такого мощного мужчину работать на них.

Особенностью

стиля этой сказки является едкий сарказм:

мужик-умелец

накормил генералов, да не как-нибудь

-рябчика поймал для чуть не съевших друг

друга генералов.

Мужик-то, «мужичина»

огромный, накормив генералов яблоками,

себе берет одно, причем кислое. Позже

он безропотно готовит по требованию

генералов веревку, и той же веревкой

«генералы привязали мужичину к дереву,

чтобы не убег…». Потом этот «тунеядец»

(так его звали генералы) и корабль

построил, и доставил своих грозных

пассажиров на Подьяческую (что в

Петербурге). Те «не

забыли про мужика, выслали ему рюмку

водки и пятак серебра: веселись, мужичина».

Салтыков-Щедрин

высмеивает и господ, и народ.

Здесь использованы и элементы

фантастики

(внезапное перенесение на необитаемый

остров), и

сарказм —

злой, обличительный смех.

Салтыков-Щедрин

— мастер тонкой, скрытой иронии.

В борьбе с

цензурой он использовал эзопов язык.

Эзопова манера, по словам писателя, —

«это манера, обнаруживающая замечательную

изворотливость в изображении оговорок,

недомолвок, иносказаний и прочих обманных

средств«

Салтыков-Щедрин

довел язык иносказаний до совершенства:

он выработал целую систему выражений,

эпитетов, метафор.

Сказка «Карась-идеалист»

раскрывает заблуждения

русской интеллигенции.

Используя эзопов язык, Щедрин высмеивает

либералов, которые считают социальное

зло простым заблуждением умов.

Карасю-идеалисту кажется, что и щуки к

добру не глухи. Он верит в достижение

социальной гармонии через нравственное

перерождение, перевоспитание щук. И

вот карась развивает перед щукой свои

социалистические утопии.

Два раза ему удается побеседовать с

хищницей, отделавшись небольшими

телесными повреждениями. В третий раз

случается неизбежное: щука

проглатывает карася, причем важно, как

она это делает. Первый

вопрос карася-идеалиста: «Что такое

добродетель?» — заставляет хищницу

разинуть пасть от удивления, машинально

потянуть в себя воду, а вместе с ней так

же машинально проглотить карася. Этой

деталью Салтыков-Щедрин подчеркивает,

что дело не в «злых» и неразумных

щуках: сама природа хищников такова,

что они проглатывают карасей непроизвольно

— у них «комплекция каверзная».

Стремясь

сатирически изобразить современную

ему действительность, Салтыков-Щедрин

использовал традиционные образы и

сюжеты русской сказки, различные средства

сатирической иносказательности:

аллегорию, гротеск, иронию, алогизм.

Все многообразие средств художественной

изобразительности позволило автору

заострить в своих произведениях проблемы

современного ему общества.

В сказке «Дикий

помещик» крайнее

преувеличение отдельных ситуаций

позволило писателю превратить смешную

историю о глупом и ленивом помещике в

яростное обличение существующих в

России порядков,

которые способствуют появлению таких

помещиков-паразитов.

Самое начало

«Дикого помещика» вводит нас в мир

сказки: «В некотором царстве, в

некотором государстве жил-был…»

Сохраняя

дух и стиль народной сказки,

сатирик говорит о реальных событиях

современной ему жизни. Живя за счет

народного труда, ничего не зная и не

умея, но считая себя опорой государства,

герой Щедрина ненавидит людей, которые

кормят и поят

его, создавая комфортные условия

существования. Он не может выносить

даже «холопского духа». Его страстная

мечта — лишиться всех мужиков.

Но когда это желание осуществляется,

помещик, ни к чему не приспособленный,

терпит голод, холод, нужду, совершенно

дичает, превращаясь в животное.

Совсем иначе

рассказывает писатель о народе. Он у

автора бессловесный и безропотный, и

поэтому обличение помещиков соседствует

у Щедрина с чувством горечи о трагической

безысходности судьбы простого русского

человека.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

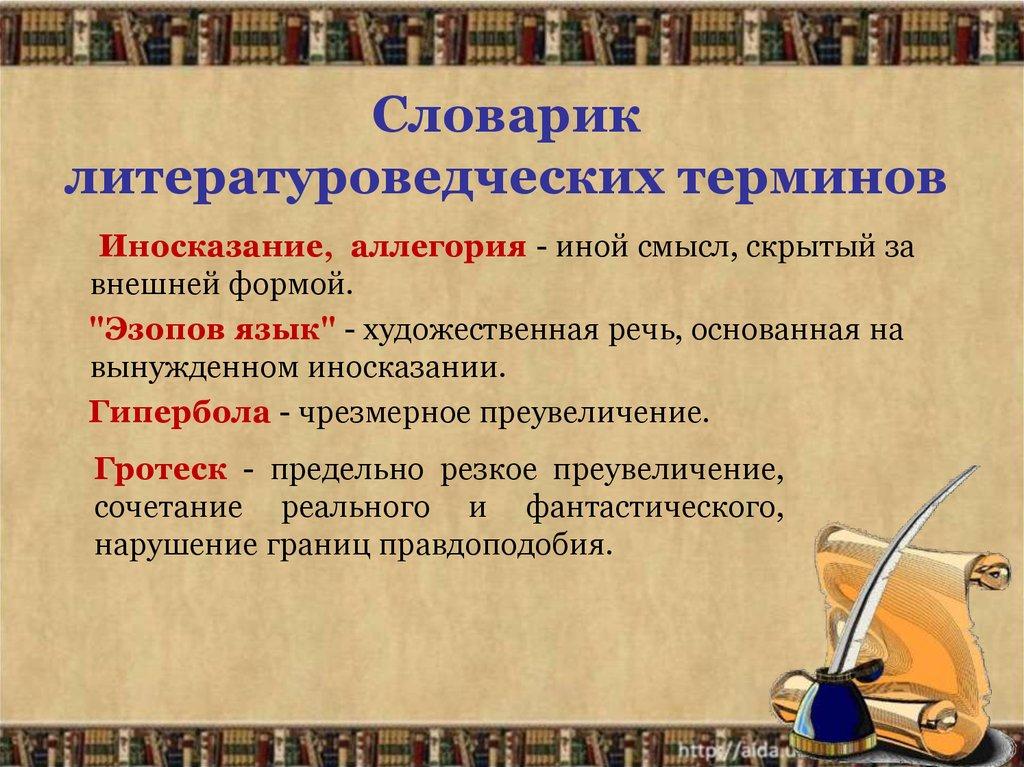

Тема урока: «Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок Салтыкова-Щедрина»

План

1.гротеск, аллегория, символика, язык сказок

2.обобщающий смысл сказок

3.домашнее задание(написать конспект)

Образы сказок вошли в обиход, стали нарицательными и живут многие десятилетия, а общечеловеческие типы объектов сатиры Салтыкова-Щедрина и сегодня встречаются в нашей жизни, достаточно только попристальнее вглядеться в окружающую действительность и поразмыслить.

Особенно яркое художественное воплощение эзопов язык получил в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказочная форма у сатирика условна и позволяет высказывать далеко не сказочную, а горькую правду. М.Е. Салтыков-Щедрин проявлял неистощимую изобретательность в создании приёмов аллегории и выработал целую систему «обманных средств».

В щедринских сказках действуют животные, но писатель постоянно «оговаривается», переключает повествование из плана фантастического в план реальный, из мира зоологического в человеческий. Топтыгин Первый из сказки «Медведь на воеводстве» съел чижика, но комментарий к этому незначительному лесному событию вполне серьёзный: «Всё равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довёл…». После этой «оговорки» становится понятно, что речь идёт о полицейском преследовании учащейся молодёжи.

К «эзопову языку» следует отнести выбор маски «благонамеренного повествователя», от лица которого ведётся рассказ. В сказке «Дурак» подробно описываются благородные и великодушные поступки Иванушки, но называются «дурацкими». Таким образом, рассказчик как бы присоединяется к господствующей морали, но наивно живописует достойные «подвиги дурачка».

К «эзоповой» манере принадлежит и «фигура умолчания» — нарочитый пропуск слов или целого куска текста, который легко додумывается читателем. Так, например, сатирик никогда не скажет, что человека сослали на каторгу за его революционную деятельность. Он просто прозрачно намекнет, что человек отправился туда, куда Макар телят не гонял, и читателю все становится понятно.

«Эзопова» манера проявляется в том, что писатель доводит фантастику в сказке до абсурда. Например, один из генералов в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» был учителем каллиграфии в школе кантонистов. Иными словами, он преподавал искусство писать чётким и красивым почерком в особой низшей школе для солдатских детей. Здесь сразу возникает два вопроса: зачем солдатским детям каллиграфия и разве это соответствует генеральскому чину — работать учителем в солдатской школе? Автор не стремится объяснить этот абсурд, но читатель понимает, что генералы — бесполезные «небокоптители», которые ничего не умеют делать, потому что всю жизнь занимались непонятно чем.

Таким образом, «эзопов язык» позволяет подойти к изображаемому предмету с неожиданной стороны и остроумно представить его, а непривычные черты и краски помогают создать запоминающиеся образы.

В сказках Щедрина, как и во всем его творчестве, противостоят две социальные силы: трудовой народ и его эксплуататоры. Народ выступает под масками добрых и беззащитных зверей и птиц (а часто и без маски, под именем «мужик»), эксплуататоры — в образах хищников. Символом крестьянской России является образ Коняги — из одноименной сказки. Коняга — крестьянин, труженик, источник жизни для всех. Благодаря ему растет хлеб на необъятных полях России, но сам он не имеет права есть этот хлеб. Его удел — вечный каторжный труд. «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования…» — восклицает сатирик. До предела замучен и забит Коняга, но только он один способен освободить родную страну. «Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге»… Эта сказка — гимн трудовому народу России, и не случайно она имела такое большое влияние на современную Щедрину демократическую литературу.

Обобщенный образ труженика — кормильца России, которого мучают сонмища паразитов-угнетателей, — есть и в самых ранних сказках Щедрина: «Как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». «А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть!» — говорит генералам спаситель-мужик. Щедрин горько смеется над тем, что мужик по приказу генералов сам вьет веревку, которой они его затем связывают. Почти во всех сказках образ народа-мужика обрисован Щедриным с любовью, дышит несокрушимой мощью, благородством. Мужик честен, прям, добр, необычайно сметлив и умен. Он все может: достать пищу, сшить одежду; он покоряет стихийные силы природы, шутя переплывает «океан-море». И к поработителям своим мужик относится насмешливо, не теряя чувства собственного достоинства. Генералы из сказки «Как один мужик двух генералов прокормил» выглядят жалкими пигмеями по сравнению с великаном мужиком. Для их изображения сатирик использует совсем иные краски. Они «ничего не понимают», они грязны физически и духовно, они трусливы и беспомощны, жадны и глупы. Если подыскивать животные маски, то им как раз подходит маска свиньи.

В сказке «Дикий помещик» Щедрин как бы обобщил свои мысли о реформе «освобождения» крестьян, содержащиеся во всех его произведениях 60-х годов. Он ставит здесь необычайно остро проблему пореформенных взаимоотношений дво-рян-крепостников и окончательно разоренного реформой крестьянства: «Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу: — Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!»

Этот помещик, как и генералы из сказки о двух генералах, не имел никакого представления о труде. Брошенный своими крестьянами, он сразу превращается в грязное и дикое животное. Он становится лесным хищником. И жизнь эта, в сущности, — продолжение его предыдущего хищнического существования. Внешний человеческий облик дикий помещик, как и генералы, приобретает снова лишь после того, как возвращаются его крестьяне. Ругая дикого помещика за глупость, исправник говорит ему, что без мужицких «податей и повинностей» государство «существовать не может», что без мужиков все умрут с голоду, «на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя» да и денег у господ не будет. Народ — созидатель богатства, а правящие классы лишь потребители этого богатства.

Ворон-челобитчик обращается по очереди ко всем высшим властям своего государства, умоляя улучшить невыносимую жизнь ворон-мужиков, но в ответ слышит лишь «жестокие слова» о том, что сделать они ничего не могут, ибо при существующем строе закон на стороне сильного. «Кто одолеет, тот и прав», — наставляет ястреб. «Посмотри кругом — везде рознь, везде свара», — вторит ему коршун. Таково «нормальное» состояние собственнического общества. И хотя «воронье живет обществом, как настоящие мужики», оно бессильно в этом мире хаоса и хищничества. Мужики беззащитны. «Со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве темный человек может это понять?..» Коршун из сказки «Ворон-челобитчик» хотя был жестоким хищником, но он говорил ворону правду о звериных* законах окружающего их мира.

Карась из сказки «Карась-идеалист» не лицемер, он по-на-стоящему благороден, чист душой. Его идеи социалиста заслуживают глубокого уважения, но методы их осуществления наивны и смешны. Щедрин, будучи сам социалистом по убеждению, не принимал теории социалистов-утопистов, считал ее плодом идеалистического взгляда на социальную действительность, на исторический процесс. «Не верю… чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию…» — разглагольствовал карась. Кончилось тем, что его проглотила щука, и проглотила машинально: ее поразили нелепость и странность этой проповеди.

В иных вариациях теория карася-идеалиста получила отражение в сказках «Самоотверженный заяц» и «Здравомысленный заяц». Здесь героями выступают не благородные идеалисты, а обыватели-трусы, надеющиеся на доброту хищников. Зайцы не сомневаются в праве волка и лисы лишить их жизни, они считают вполне естественным, что сильный поедает слабого, но надеются растрогать волчье сердце своей честностью и покорностью. «А может быть, волк меня… ха-ха… и помилует!» Хищники же остаются хищниками. Зайцев не спасает то, что они «революций не пущали, с оружием в руках не выходили».

Олицетворением бескрылой и пошлой обывательщины стал щедринский премудрый пескарь — герой одноименной сказки. Смыслом жизни этого «просвещенного, умеренно-либерального» труса было самосохранение, уход от столкновений, от борьбы. Поэтому пескарь прожил до глубокой старости невредимым. Но какая это была унизительная жизнь! Она вся состояла из непрерывного дрожания за свою шкуру. «Он жил и дрожал — только и всего». Эта сказка, написанная в годы политической реакции в России, без промаха била по либералам, пресмыкающимся перед правительством из-за собственной шкуры, по обывателям, прятавшимся в своих норах от общественной борьбы. На многие годы запали в душу мыслящих людей России страстные слова великого демократа: «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари». Таких «пескарей»-обывателей Щедрин показал и в романе «Современная идиллия».

Топтыгины из сказки «Медведь на воеводстве», посланные львом на воеводство, целью своего правления ставили как можно больше совершать «кровопролитий». Этим они вызвали гнев народа, и их постигла «участь всех пушных зверей» — они были убиты восставшими. Такую же смерть от народа принял и волк из сказки «Бедный волк», который тоже «день и ночь разбойничал». В сказке «Орел-меценат» дана уничтожающая пародия на царя и правящие классы. Орел — враг науки, искусства, защитник тьмы и невежества. Он уничтожил соловья за его вольные песни, грамотея дятла «нарядил… в кандалы и заточил в дупло навечно», разорил дотла ворон-мужиков. Кончилось тем, что вороны взбунтовались, «снялись всем стадом с места и полетели», оставив орла умирать голодной смертью. «Сие да послужит орлам уроком!» — многозначительно заключает сказку сатирик.

Все сказки Щедрина подвергались цензурным гонениям и многим переделкам. Многие из них печатались в нелегальных изданиях за границей. Маски животного мира не могли скрыть политическое содержание сказок Щедрина. Перенесение человеческих черт — и психологических и политических, на животный мир создавало комический эффект, наглядно обнажало нелепость существующей действительности.

Фантастика щедринских сказок реальна, несет в себе обобщенное политическое содержание. Орлы «хищны, плотоядны…». Живут «в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают» — так говорится в сказке об орле-меденате. И это сразу рисует типические обстоятельства жизни царственного орла и дает понять, что речь идет совсем не о птицах. И далее, сочетая обстановку птичьего мира с делами отнюдь не птичьими, Щедрин достигает высокого политического пафоса и едкой иронии. Также построена сказка о Топтыгиных, пришедших в лес «внутренних супостатов усмирять». Не затемняют политического смысла зачины и концовки, взятые из волшебных народных сказок, образ Бабы-Яги, Лешего. Они только создают комический эффект. Несоответствие формы и содержания способствует здесь резкому обнажению свойств типа или обстоятельства.

Иногда Щедрин, взяв традиционные сказочные образы, даже и не пытается ввести их в сказочную обстановку или использовать сказочные приемы. Устами героев сказки он прямо излагает свое представление о социальной действительности. Такова, например, сказка «Соседи».

Язык щедринских сказок глубоко народен, близок к русскому фольклору. Сатирик использует не только традиционные сказочные приемы, образы, но и пословицы, поговорки, присказки («Не давши слова — крепись, а давши — держись!», «Двух смертей не бывать, одной не миновать», «Уши выше лба не растут», «Моя изба с краю», «Простота хуже воровства»). Диалог действующих лиц красочен, речь рисует конкретный социальный тип: властного, грубого орла, прекраснодушного карася-идеалиста, злобную реакционерку во-блушку, ханжу попа, беспутную канарейку, трусливого зайца и т. п.

ГБОУ Гимназия №1505

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

Реферат

Роль иронии, гиперболы и гротеска в сказках Салтыкова- Щедрина

автор: ученица 9 класса «Б»

Теплякова Анастасия

Руководитель: Вишневская Л. Л.

Москва

2012

Актуальность:

Произведения Салтыкова- Щедрина обращены к народу. В них освещаются все наболевшие проблемы общества, а сам автор выступает в роли защитника интересов народа. Основой сказок служил народный сюжет фольклорных произведений. Есть в сказках и элементы народной поэзии. Например, представление автора о добре и зле, о разуме и справедливости… Сатира беспощадно высмеивает неблаговидную сущность поведения и побуждений человека, резко осуждает человеческие пороки и несовершенство общественной жизни. Проблемы общества (времени Салтыкова- Щедрина) перекликаются с проблемами современного общества.

Сказки Салтыкова- Щедрина рассчитаны на любой уровень восприятия, они помогают читателю развиваться. Перечитывая заново любую из сказок, читатель может увидеть для себя более глубокий смысл, а не только поверхностный сюжет.

В сказках Салтыкова- Щедрина используются очень вырозительные сатирические приемы, такие как: ирония, гипербола, гротеск. С их помощью автор может высказать свою позицию по отношению к происходящему. А читатель, в свою очередь, может понять его отношение к главным героям. Для выражения симпатии или антипатии к действиям и поведению своих персонажей Салтыков, также использует сатиру.

Сказки Салтыкова- Щедрина предпочитают и сегодняшние читатели. Он описывает происходящие события в форме сказок, комически или трагически обобщая отношения с помощью сочетания реалистического и фантастического. В них сочетается сказочное и реальное, встречаются даже реальные люди, названия газет и намеки на социально- политические темы.

Цель:

Определить значение и роль сатирических приемов в сказках Салтыкова-Щедрина.

Исходя из выше обозначенной цели, мы поставим перед собой следующие задачи, которые предполагается решить в ходе исследования.

Задачи:

1) сформировать представление о творчестве Салтыкова- Щедрина, об использованных им художественных приемах, проанализировав научную литературу, посвященную творчеству Салтыкова- Щедрина.

2) осмысление сказок Салтыкова- Щедрина как особой формы освоения сотирической литературной традиции, формирование основных теоретико- литературных понятий (ирония, гипербола, гротеск) как условие полноценного восприятия, анализа и оценки сказок Салтыкова- Щедрина.

Оглавление.

Введение.

Глава 1. Сатира в сказках Салтыкова- Щедрина.

Глава 1. §1. Темы и проблемы сказок Салтыкова- Щедрина.

Глава 1. §2. Роль иронии гиперболы и гротеска у Салтыкова- Щедрина.

Глава 1. §3. Анализ сказки Салтыкова- Щедрина. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869).

Вывод.

Список литературы.

Глава 1. Сатира в сказках Салтыкова- Щедрина.

Реферирование книги А. С. Бушмина «М. Е. Салтыков- Щедрин». В этой книге семь глав. Роль иронии, гиперболы, и гротеска в сказках Салтыкова- Щедрина рассматривается в шестой и седьмой главах.

§1. Темы и проблемы сказок Салтыкова- Щедрина.

По мнению Бушмина, «сказки»- одно из самых ярких творений и наиболее читаемая из книг великого русского сатирика. Несмотря на то, что сказка- это всего лишь один из жанров творчества Щедрина, она гармонично подходила к его художественному методу. «Для сатиры вообще и, частности, для сатиры Щедрина обычными являются приемы художественного преувеличения, фантастики, иносказания, сближения обличаемых социальны явлений с явлениями живого мира», — говорит критик. По его мнению, важное значение имеет то, что при сложившейся политической обстановке фантастика в какой- то мере являлась «средством художественной конспирации наиболее острых идейно- политических замыслов сатирика». Подчеркивая актуальность, Бушмин обращает внимание на приближение формы сатирических произведений к народной сказке, благодаря которому писателю открылся путь к более широкой читательской аудитории. Поэтому в течение нескольких лет Щедрин с увлечением работал над сказками. В эту форму, наиболее доступную народным массам и любимую ими, подчеркивает критик, он как бы переливает все идейно- тематическое богатство своей сатиры и, таким образом, создает свою малую сатирическую «энциклопедию для народа».

Аргументируя сказки сатирика, Бушмин отмечает, что в сказке «Медведь на воеводстве» Самодержавная Россия символизирована в образе леса, и днем и ночью «гремевшего миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик». Сказка «Медведь на воеводстве» написана на одну из самых основных и постоянных тем щедринского творчества. Она представляет собой острую политическую сатиру, замечает автор, на правительственную систему самодержавия, служит ниспровержению монархического принципа государственного строя. «Дикий помещик» в одноименной сказке 1869 года, оказавшись без мужиков, звереет, приобретает ухватки и облик медведя. Примерка медвежьего костюма к соответствующим социальным типам завершилась к 1884 году созданием сказки «Медведь на воеводстве», где царские сановники преобразованы в сказочных медведей, свирепствующих в лесных трущобах. Умение сатирика обнажать «хищные интересы» крепостников и возбуждать к ним народную ненависть ярко проявилось уже в первых щедринских сказках : «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик» (1869). По мнению автора, Щедрин показывает примерами остроумной сказочной фантастики , что источником не только материального благополучия, но и так называемой дворянской культуры является труд мужика. Генералы, привыкшие жить чужим трудом, очутившись на необитаемом острове без прислуги, обнаружили повадки голодных диких зверей. «Салтыков- Щедрин любил народ без слепого преклонения перед ним, без идолопоклонства: он

¹А. С. Бушмин «М. Е. Салтыков- Щедрин». Издательство «Просвещение». Ленинград. 1970 год.

глубоко понимал сильные стороны народной массы, но не менее зорко видел слабые стороны ее»¹. Автор хочет отметить, что, когда Щедрин говорит о массе, народе, он, прежде всего имеет в виду крестьянство. «В «Сказках» Салтыков воплотил свои многолетние наблюдения над жизнью закабаленного русского крестьянства, свои горькие раздумья над судьбами угнетенных масс, свои глубокие симпатии к трудовому человечеству и свои светлые надежды на силу народную»¹. С горькой иронией, отмечал сатирик, податливость, рабскую покорность крестьянства в «Повести о том, как один мужик дух генералов прокормил». Перед силой его протеста, если бы он был к этому способен, не устояли бы генералы. Примечательно, что в сказке крестьянство представлено в образе мужика и в образе его двойника — Коняги. Невозможно не согласиться с автором, что человеческий образ казался Щедрину недостаточным для того, чтобы воспроизвести всю ту скорбную картину каторжного труда и безответственных страданий, которую являла собой жизнь крестьянства при царизме. Художник искал более выразительного образа — и нашел его в Коняге, «замученном, побитом, узкогрудом, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами». Как утверждает критик, эта художественная аллегория производит огромное впечатление и поражает многосторонние ассоциации. Она вызывает чувство глубокого сострадания к человеку труженику. Коняга, как и мужик в сказке о двух генералах, — это громадина, не осознававшая своей мощи и причин своего страдальческого положения, это пленный сказочный богатырь- как называет его Бушмин. «Если первая, философская часть «Коняги» представляет собой лирический монолог автора, исполненный беззаветной любви к народу, мучительной скорби по поводу его рабского состояния и тревожных раздумий о его будущем, то заключительные страницы сказки являются гневной сатирой на идеологов социального неравенства, на всех тех пустоплясов, которые пытались разными теориями оправдать, опоэтизировать и увековечить подневольное положение Коняги». «Упирайся, Коняга!.. Н- но, каторжный н- но!» — таков весь смысл барского народолюбия, удивительно метко переданной сатириком в заключительных словах сказки. Нельзя не согласиться с автором в том, что богатое идейное содержание Щедринских сказок выражено в общедоступной и яркой художественной форме, воспринявшей лучшие народно- поэтические традиции. Они написаны настоящим народным языком — простым, сжатым и выразительным. Литературовед замечает, что связь сказок Щедрина с фольклором появилась в традиционных зачинах с использованием давно прошедшего времени («Жили- были…»), и в употреблении присказок («по щучьему веленью, по моему хотенью», «ни в сказке сказать ни пером описать») и в частом обращении сатирика к народным изречениям, всегда поданном в остроумном социально- политическом истолковании. Щедринская сказка, взятая в целом, не похожа на народные сказки. Как считает автор, сатирик не подражал фольклорным образцам, а свободно творил на их основе. Сравнивая Салтыкова- Щедрина с Пушкиным и Андерсеном, Бушмин замечает, что ярко проявляется обогащающее воздействие художника на жанры народной

¹ А. С. Бушмин «М. Е. Салтыков- Щедрин». Издательство «Просвещение». Ленинград. 1970 год.

поэтической словесности. Каждое слово, эпитет, метафора, сравнение, каждый образ в его сказках, утверждает автор, обладает высоким идейно- художественным значением, концентрирует в себе, подобно заряду, огромную сатирическую силу. «Мастерским воплощением обличаемых социальных типов в образах зверей достигает яркий сатирический эффект при чрезвычайной краткости и быстроте художественных мотивировок»¹. Согласимся с критиком и в том, что социальные аллегории в форме сказок о зверях предоставляли писателю некоторые преимущества и перед цензорами, позволяли употреблять более резкие сатирические оценки и выражения. Зверинец, как его называет Бушмин, представленный в щедринских сказка, свидетельствует о великом мастерстве сатирика в области художественной аллегории, о его неистощимой изобретательности в иносказательных приемах. По мнению литературоведа, для своих социально- политических аллегорий, изображавших вражду классов и деспотизм властей, Щедрин пользовался образами, закрепленными сказочной и басенной традицией (лев, медведь, осел, волк, лиса, заяц, щука, орел и т. д.), а также, отправляясь от этой традиции, чрезвычайно удачно создал другие образы (карась, пескарь, вобла, гиена и пр.). Критик также не отрицает, что как бы не «очеловечивал» сатирик свои зоологические картины, какие бы сложные социальные роли не поручал он своим «хвостатым» героям, последние всегда сохраняют за собой основные свои натуральные свойства. Коняга- это дополнительный верный образ забитой крестьянской лошади; медведь, волк, лиса, заяц, щука, ерш, карась, орел, ястреб, ворон, чиж- все это не просто условные обозначения, не внешние иллюстрации, а поэтические образы, отображающие облик, повадки, свойства представителей живого мира, призванного волей художника сделать пародию на общественные отношения буржуазно- помещичьего государства. «В результате — перед нами не голая, не прямолинейно тенденциозная аллегория, а аллегория художественная, не порывающаю с реальностью тех образов, которые привлечены с целью иносказанья»¹. Автор считает, что в целом книга Щедринских сказок — это живая картина общества, раздираемого внутренними противоречиями. Отсюда постоянное переплетение трагического и комического в щедринских сказках, беспрерывная смена чувства симпатии чувством гнева, острота конфликтов. Щедринские сказки наиболее полно демонстрируют щедринский юмор во всем богатстве его эмоциональных оттенков и художественных форм, умный щедринский смех — обличающий, облагораживающий и воспитывающий, вызывающий ненависть и смятение у врагов, восхищение радость у поборников истины, добра, справедливости. Критик отмечает, что «сказки» Щедрина сыграли благотворную роль в революционной пропаганде, и в этом отношении они выделяются из всего творчества сатирика. Щдринские сказки постоянно находились в арсенале русских революционеров народников и служили для них действенным оружием в борьбе с самодержавием. Бушмин писал свою книгу в советское время, следовательно он считает, что Щедринские сказки- это и великолепный сатирический памятник минувшей эпохи, и действенное средство борьбы с

¹ А. С. Бушмин «М. Е. Салтыков- Щедрин». Издательство «Просвещение». Ленинград. 1970 год.

пережитками прошлого и с современной ему буржуазной и идеологией. Вот почему «Сказки» Салтыкова- Щедрина и в наше время не утратили своей яркой жизненности: они по- прежнему остаются в высшей степени полезной и увлекательной книгой миллионов читателей.

§2. Роль иронии, гиперболы и гротеска у Салтыкова- Щедрина.

Бушмин замечает, что яркое своеобразие Щедрина как писателя- сатирика заключается прежде всего в могуществе его юмора (смеха), и искусстве применения гиперболы, гротеска, фантастики и сатирического иносказания для реалистичного воспроизведения действительности. Смех- основное оружие сатиры. По собственному признанию Щедрина, юмор всегда составлял его главную силу. Критик считает, что Щедрин — самый яркий продолжатель гоголевской традиции сатирического смеха. Но в отличие от Гоголя у Щедрина кипящее негодование, искрометный гнев господствует над комическим элементом, растворяющимся обычно в сарказме. «Если к Гоголевскому юмору приложима формула: «смех сквозь слезы», то более соответствующей щедринскому юмору будет формула: «смех сквозь призрение и негодование»»¹. В смехе Щедрина преимущественно грозном и негодующем, не исключены и другие эмоциональные тона и оттенки, как считает автор, обусловленные разнообразием идейных замыслов, объектов изображения и сменяющихся душевных настроений сатирика. В частности и в особенности — «Сказки», описывающие жизнь всех социальных слоев общества, подводящие итог собственно сатирическому творчеству писателя и представляющие собой «последний звонкий аккорд»¹ щедринского смеха, могут служить основой и примером образцов щедринского юмора во всем богатстве его художественного проявления. Здесь и презрительный сарказм, клеймящий царей и царских вельмож («Медведь на воеводстве»), и веселое издевательство над дворянами- паразитами («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»), и пренебрежительная насмешка над позорным малодушием либеральной интеллигенции («Премудрый пескарь»). Литературовед утверждает, что Салтыков- Щедрин был великим мастером иронии, т. е. тонкой, скрытой насмешки, облеченной в форму похвалы, лести, притворной солидарности с противником.

Для сатиры вообще, для сатирических произведений Салтыкова- Щедрина в особенности, говорит Бушмин, характерно широкое применение гиперболы, т. е. художественного преувеличения. Гиперболитические формы в произведениях Гоголя и Салтыкова вызваны не исключительностью, а, напротив, обыкновенностью, массовостью изображаемых явлений. Господствующая часть общества не только не признает своих пороков, а, по мнению, автора только возводит их в степень добродетели, охраняемой прописной моралью и законом. Чтобы широко распространенный социальный порок, определяющий природу целого класса, порок примелькавшийся и ставший обыденным, был разгадан всеми, дошел до сознания и чувства читателя, он должен быть резко очерчен, ярко озаглавлен, сильно подчеркнут в ¹ А. С. Бушмин «М. Е. Салтыков- Щедрин». Издательство «Просвещение». Ленинград. 1970 год.

своей основной сущности. Критик утверждает, что в этом заключается. основная объективная мотивировка художественной гиперболы в сатире. Художественное преувеличение бывает менее ощутимым, когда оно захватывает целую область страстей, чувств, переживаний, черт внутреннего или внешнего портрета личности, свойств характера и является в таком случае гармоничным. «Черты животноси тоже не только сатирическое клеймо, накладываемое на человеческий облик, волею художника, но и закономерный результат сатирической типизации отрицательных человеческих характеров»¹. Автор раскрывает свое мнение о том, что материал сатирика — плоские, скудные, пошлые типы — слишком низмен, груб беден возможностями поэтических, индивидуальнообразных определений. Живописательный элемент в социальной сатире призван, с одной стороны, сделать грубую, пошлую прозу жизни фактом художественной деятельности и, с другой стороны, не приукрасить, не смягчить, а сильнее выделить всю ее непривлекательность. В творческом процессе гипербола является одновременным, слитым выражением идейного, эстетического и морального отрицания или утверждения предмета изображения. Гипербола, отмечает литературовед, устроена только как технический прием, применяемая чисто рассудочно, не одухотворенная сильным и искренним чувством художника, — ничего не может дать, кроме грубой, мертвей карикатуры, лишенной идейно- художественного значения. Чем величественнее предмет восхищения или чем низменнее предмет негодования, тем сильнее проявляется гипербола. Сатира гиперболизирует то, что заслуживает обличения, и гиперболизирует так, чтобы вызвать смех. Для щедринской сатирической гиперболы характерно именно совмещение познавательных и комических функций: посредством гиперболы, т.е. художественного преувеличения, писатель делал образ более рельефным и более смешным, резко обнажая сущность изображаемого отрицательного явления и казнил его оружием смеха как пишет Бушмин. Своеобразной разновидностью художественного преувеличения является гротеск, причудливое, контрастное сочетание в человеческом образе реальных и фантастических признаков. Литературовед делает вывод о том, что гипербола и гротеск играют свою эффективную роль у Салтыкова именно потому, что являются художническими инструментами в сложном оркестре, органически включаются в реалистическую систему разнообразных форм, приемов и средств, как

унаследованных от предшественников, так и обогащенных собственным новаторством сатирика. В остро политических сюжетах гипербола проявляется во всем богатстве ее идейно- эстетических функций и в процессе эволюции творчества сатирика все чаще перерастала в фантастику.

§3. Анализ сказки Салтыкова- Щедрина.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869).

Конфликт обозначенный в этой сказке очень велик, так как произведение написано в сатирическом жанре. Герои этого произведения занимают совершенно разные ступени социальной лестницы, это совершенно противоположные слои общества между которыми неизбежны столкновения. Ловко соединив фантастику и реальность Салтыков- Щедрин делает основной акцент на социальное неравенство по отношению к крестьянскому населению России.

В этой сказке присутствуют с элементы волшебства и элементы быта. Генералы действительно служили в какой- то регистратуре, «оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию». Но, как и во всех сказках здесь присутствует волшебство » по щучьему веленью по моему хотенью» они оказались на необитаемом острове. Автор показывает своих персонажей под действием губительных для них обстоятельств: они превратились в существ подобных животным и потеряли всякую человечность «…ничего не понимали. Даже слов ни каких не знали, кроме: «примите заверение в совершенном моем почтении и преданности»».

По мере развития сюжета, можно точнее раскрыть характер персонажей. Генералы выпавшие из реальной жизни, сразу стали превращаться в животных. » …в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно отползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья…». Но ни настоящих людей, ни животных из них не получается, так как они не способны ни к физической, ни к интеллектуальной деятельности. «Стали искать, где восток и где запад… ничего не нашли» «Попробовали полезть ничего не вышло…». Кроме своей работы, они ни чего в жизни не видели и не замечали, даже суровые жизненные обстоятельства не помогли им реальнее смотреть на жизнь. «Как, например, думаете вы, от чего солнце прежде всходит , а потом заходит, а не наоборот? — Странный вы человек… ведь и вы прежде встаете и идете в департамент, там пишите, потом ложитесь спать?» Они даже не могли найти в газете статьи, которая не напоминала бы, о так мучившим их голоде «фестиваль по случаю поимки осетра».

Каждый из персонажей хоть и является собирательным образом, но имеет свой индивидуальный характер. Один из генералов очень глуп, а другой просто беспомощен в необычных обстоятельствах. Один из генералов «был поумнее» единственное чем отличает их автор. Салтыков- Щедрин показывает чиновников ненужными элементами государственной системы, они являются всего лишь масками за которыми кроется только пустота. Сочетание гротеска и реальности дает возможность автору придать их качествам фантастическую окраску. Таким образом ярче становится видно несоответствие между положением в обществе и человеческими качествами.

Генералы уже «поникли головами», но выход из ситуации нашелся сам по себе. Двух генералов спас простой мужик и они воспринимают это как должное «сейчас и булок бы подал, и рябчиков…», без него выжить на «необитаемом острове» было бы невозможно. По сравнению с генералами и в достоверности подробностей можно найти преувеличение и в характере мужика, но для этого и используется гипербола. Но эти герои противопоставляются друг другу. В образе мужика можно увидеть истинные человеческие качества, какой человек не равнодушен к окружающему миру, природе и окружающим его людям.

Генералы даже не могут оценить помощь оказанную им и считают мужика «лежебокой», «тунеядцем», который «от работы отлынивае». Они наградили мужика «за его труды» «рюмка водки да пятак серебра» это противопоставление тому богатству, которое генералы получили «сколько тут денег загребли, того ни в сказке сказать ни пером описать!». Автор с помощью гротеска подчеркивает никчемность виновников социального неравенства, обличает социальную несправедливость с помощью сатиры. Вынося события за рамки времени с места, автор подчеркивает, общественное значение проблемы и общечеловеческие ценности.

Вывод.

Проанализировав сказки Салтыкова- Щедрина и проведя реферирование книги А. С. Бушмина, можно сделать следующие выводы.

А. С. Бушмин был критиком советского времени, его интересовали в большей степени политические вопросы, чем художественные. Поэтому он рассматривает щедринскую сатиру, как обличение пороков государственных служащих. Салтыков- Щедрин обобщает в генералах сказки «Как один мужик двух генералов прокормил» всех представителей власти. Таким образом роль иронии, гиперболы и гротеска в сказках Салтыкова- Щедрина поднимает социальный уровень крестьянства и в гиперболизированной форме показывает его независимость. А сатира высмеивает человеческую глупость и не образованность, которая может встретиться в любом сословии.

Список литературы.

1. Салтыков- Щедрин М. Е.. Как один мужик двух генералов прокормил.-М.:Художественная литература, 1984.

2. Бушмин А. С. М. Е. Салтыков- Щедрин- Л.: Просвещение, 1970.

Изучение художественного

своеобразия политических сказок Михаила

Евграфовича Салтыкова-Щедрина

Содержание:

1. Введение

3 – 4 стр.

2. Жанр

сказки в творчестве

Михаила

Евграфовича Салтыкова-Щедрина

5 – 8 стр.

3. Изображение

жизни народных масс 9,

10 стр.

4. Основные особенности сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина 11 – 14 стр.

5. Эзопов

язык, многообразие изобразительно-выразительных

средств

в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина 15 – 17 стр.

6. Заключение

18 стр.

7. Список

использованной литературы 19 стр.

8.

Словарь лингвистических

терминов 20

стр.

Введение.

Творчество

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

чрезвычайно многообразно. Он писал романы, драмы, хроники, очерки, обозрения,

рассказы, статьи, рецензии. Среди огромного наследия сатирика особое место

занимают его сказки.

Форму

народной сказки использовали многие писатели до М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Литературные сказки, написанные в стихах или в прозе, воссоздавали мир народных

представлений, народной поэзии, а иногда заключали в себе и сатирические элементы,

— например, сказки Пушкина «О попе и о работнике его Балде», «О золотом петушке».

Остросатирические сказки создает Салтыков-Щедрин, продолжая пушкинскую

традицию.

В жанре сказки наиболее ярко проявились идейные и

художественные особенности щедринской сатиры. Сказки — итог многолетних

жизненных наблюдений, итог всего творческого пути писателя. В них сплетается

фантастическое и реальное, комическое сочетается с трагическим, в них широко

используется гротеск, гипербола, проявляется удивительное искусство эзопова

языка. В сказках мы встречаем всех щедринских героев. Здесь и тупые, свирепые,

невежественные правители народа, его эксплуататоры («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат»,

«Дикий помещик») здесь и сам народ, трудолюбивый, талантливый, могучий и вместе

с тем покорный своим эксплуататорам («Повесть о том, как мужик двух генералов

прокормил», «Коняга») здесь и народ, пробуждающийся, ищущий правды и свергающий

иго самодержавия («Ворон-челобитчик», «Путем-дорогою», «Богатырь»). В сказках

рисуется предательство либералов («Либерал», «Вяленая вобла»), трусливая

ограниченность обывателя («Здравомысленный заяц») [6:48].

Все сказки Щедрина подвергались цензурным гонениям и многим

переделкам. Маски животного мира не могли скрыть политическое содержание

сказок. Перенесение человеческих черт — и психологических и политических — на

животный мир создавало комический эффект, наглядно обнажало нелепость

существующей действительности. Некоторые сказки выпускались подпольно из-за

запретов цензуры. Так и было использовано ставшее афористически известным

заглавие – «Сказки для детей изрядного возраста»: московское нелегальное

издание 1884 года.

Объектом исследования

в данной работе является творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Предметом исследования являются

сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Цель работы.

Целью данной

работы является: изучение художественного своеобразия политических сказок Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

Задачи.

Для достижения

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.

Прочитать

сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь», «Коняга», «Соседи»,

«Карась-идеалист», «Медведь на воеводстве».

2.

Проанализировать

сказки щедринского цикла, выявить их художественные и идеологические

особенности.

Структура работы.

Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка

использованной литературы и словаря лингвистических терминов.

1. Жанр сказки в

творчестве Михаила

Евграфовича Салтыкова-Щедрина

«Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина занимают особое место в русской

литературе. Хотя их тематика схожа с тематикой произведений многих писателей,

все же «Сказки» неповторимы благодаря своему художественному своеобразию и

манере изложения.

Щедрин использовал жанр сказки, чтобы избежать нападок цензуры, а также,

чтобы читателю легче было понять абсурдность ситуаций, изображенных в

произведении. Иносказательная манера повествования дает большие преимущества.

Ведь нейтральное повествование не создает живой картины человеческих пороков,

не порождает отвращения к существующему строю. Мудрая простота сказки позволила

автору изложить взгляды на проблемы, отношение к ним в сжатом, обобщенном виде,

не утратив при этом их значимости и остроты. Кроме того, из всех жанров сказка

наиболее близка народному пониманию. Именно в период разгула политической

реакции в России сатирику приходилось выискивать форму, наиболее удобную для

обхода цензуры и вместе с тем наиболее близкую, понятную простому народу. И

народ понимал политическую остроту щедринских обобщенных выводов, скрытых за

эзоповской речью и зоологическими масками. Он создал новый, оригинальный жанр

политической сказки, в которой сочетаются фантастика с реальной, злободневной

политической действительностью.

В «Сказках» писатель использует фольклорные элементы, исстари

употребляемые народом в своем устном творчестве. Например, в зачине

произведений Щедрин пользуется традиционным сказочным стилем: «жил-был

пискарь…», «в некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик…».

Часто встречается волшебство (например, чудесное исчезновение мужиков в «Диком

помещике»). Волшебство (или фантастика) позволяет автору дать героям

достаточную свободу действий, неограниченность возможностей [1:98].

Салтыков-Щедрин-сказочник использовал различные жанры народного

творчества: сказки о животных, волшебные, сатирические, народный кукольный

театр, пословицы и поговорки («Не давши слова — крепись, а давши — держись!», «Двух

смертей не бывать, одной не миновать», «Уши выше лба не растут», «Моя хата с

краю», «Простота хуже воровства»). Очевидно, что сказочный мир писателя не

растворяется в народнопоэтической стихии, что «щедринская сказка самостоятельно

возникала по типу фольклорных сказок, а последние способствовали ее формированию»

[3:75].

Но, тем не менее, Салтыков-Щедрин не копировал структуру народной сказки,

а внес в неё своё, новое. Прежде всего – это появление образа автора. За маской

наивного балагура скрыта саркастическая усмешка беспощадного сатирика.

Совершенно иначе, чем в народной сказке, нарисован образ мужика. В фольклоре

мужик обладает сметливостью, ловкостью, неизменно побеждает барина. В сказках

Салтыкова-Щедрина отношение к мужику неоднозначно. Часто именно он остаётся в

дураках, несмотря на свою сметливость, как в сказке «Как один мужик двух

генералов прокормил». Мужик показал себя молодцом: всё умеет, даже суп в

пригоршне сварит. И в то же время покорно исполняет приказ генералов: сам вьёт

себе верёвку, чтоб не убежал!

Писатель по существу создал новый жанр – политическую сказку. Жизнь

русского общества второй половины 19 века запечатлелась в богатейшей галерее

персонажей. Щедрин показал всю социальную анатомию, коснулся всех основных

классов и слоёв общества: дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции [5:65].

Герои сказок Салтыкова-Щедрина — это сатирические аллегории,

где волк, заяц, медведь, орел, ворона и другие звери, птицы и рыбы принадлежат

отнюдь не к животному миру. Следуя традициям Крылова, Салтыков-Щедрин

непроизвольно надевает на своих персонажей те или иные маски и стремится

«воздать каждому по заслугам». В его сказках в каждой личине сконцентрированы

характерные черты, точно определяющие социальный или человеческий тип. Народ

выступает под масками добрых и беззащитных зверей и птиц, эксплуататоры – в

образах хищников.

Однако сказки о животных — лишь один тип сказок

Салтыкова-Щедрина. В сказках другого типа действуют люди («Дикий помещик», «Повесть

о том, как один мужик двух генералов прокормил» и др.). Их персонажи не

прикрыты масками зверей, рыб и птиц, и автор использует иные сатирические

приемы: гиперболу и гротеск. Герои этих сказок, однако, тоже явлены как

маски-символы: автор создает собирательные образы социальных типов.

Используя гиперболу, Щедрин делает образы необычайно яркими,

запоминающимися. Дикий помещик, всё время мечтавший избавиться от несносных

мужиков, от их холопьего духа, наконец-то остался один-одинёшенек. И… одичал:

«Весь он… оброс волосами.., а когти у него сделались как железные» [8:452]. И

становится ясно: всё держится на труде народа.

В сложном идейном содержании сказок Щедрина можно выделить

четыре основные темы: 1) сатира на правительственные верхи самодержавия и на

эксплуататорские классы, 2) обличение поведения и психологии обывательски

настроенной интеллигенции, 3) изображение жизни народных масс в царской России,

4) разоблачение морали собственников-хищников и пропаганда нового общественного

идеала и новой нравственности. Но, конечно, строгое тематическое разграничение

щедринских сказок провести невозможно, и в этом нет надобности. Обычно одна и

та же сказка наряду со своей главной темой затрагивает и другие. Так, почти в

каждой сказке писатель касается жизни народа, противопоставляя её жизни

привилегированных слоев общества.

В сказках Щедрин проявил себя блестящим художником. Он показал себя

мастером эзоповского языка, при помощи которого умел доносить до читателя

острую политическую мысль и передавать социальные обобщения в аллегорической

форме [9:269].

В

щедринских сказках проглядывает то, что Пушкин отметил в баснях Крылова как

«отличительную черту в наших нравах»: «… какое-то веселое лукавство ума,

насмешливость и живописный способ выражаться» [7:32] .

2.

Изображение жизни

народных масс

Щедрин был великим народолюбцем. Но он любил народ без

слепого преклонения перед ним, без идолопреклонства: он глубоко понимал сильные

стороны народной массы, но не менее зорко видел и слабые стороны её. И это

двустороннее отношение к народу – любящее и кричащее – проходит красной нитью

через всё творчество писателя.

Многочисленные эпизоды и образы сказок, относящиеся к

характеристике народных масс, дают многостороннюю, глубокую и полную драматизма

картину жизни пореформенной крестьянской России. Здесь рассказано о

беспросветном труде, страданиях, сокровенных думах народа («Коняга», «Соседи»,

«Деревенский пожар»), о его вековой рабской покорности («Повесть о том, как

один мужик двух генералов прокормил»), о его тщетных попытках найти правду и защиту

в правящих верхах («Ворон-челобитчик»), о стихийных взрывах его классового

негодования против угнетателей («Медведь на воеводстве», «Бедный волк») и т.д.

Через все эти зарисовки крестьянской жизни проходит мотив страдальческой любви

писателя-гуманиста к народу.

Как и в обычных волшебных сказках, Салтыков-Щедрин применяет для более

яркого и объемного изображения прием фантастики. Одной из самых известных сказок

Салтыкова-Щедрина является «Повесть о том, как один мужик двух генералов

прокормил». В ней противопоставлен добрый, умный, сильный, сметливый мужик

наглым, самодовольным, ничего не умеющим делать генералам-паразитам. Очутившись

на необитаемом острове, они становятся беспомощными. Генералы не могут даже

добыть себе пищи, когда природа изобилует ею. Без прислуги они открывают свое

истинное лицо — лицо хищных, кровожадных зверей; они готовы растерзать друг

друга. Но их спасает мужик, случайно найденный ими, «нахально уклоняющийся от

работы». «Спишь, лежебок» [8:433], — приговаривают генералы. В этой повести

Салтыков-Щедрин раскрывает не только тему сатирического обличения классов,

власть предержащих, но и затрагивает больную для него тему рабской покорности

народа. Писатель с горечью рассказывает о том, как мужик самоотверженно

трудится. Он дает генералам по десятку яблок, а себе оставляет только одно, да

и то кислое. Он сам добровольно свил себе веревку, чтобы привязать себя к

дереву. Спасенные и разбогатевшие генералы проявляют свою «благодарность» —

высылают ему пятак серебром да рюмку водки – «веселись, мужичина!»

Сказка «Коняга» — произведение о бедственном положении

русского крестьянства в царской России. Примечательно, что в сказке

крестьянство представлено в образе мужика и в образе его двойника — Коняги.

Человеческий образ казался Щедрину недостаточным для воспроизводства скорбной

картины каторжного труда и безответных страданий, которую являла собою жизнь

крестьянства при царизме. Автор изобразил Конягу как «замученного, побитого,

узкогрудого, с выпяченными рёбрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами».

В сказке «Соседи» в образах Ивана Бедного и Ивана Богатого

выведены крестьянин и помещик-либерал. Иван Богатый «сам ценностей не

производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил… А Иван Бедный

о распределении богатств совсем не мыслил, но, взамен того, производил

ценности» [8:521].

Итак, в «Сказках» Щедрин, рисуя картину народных бедствий,

раскрывал угнетённым массам жестокую правду непримиримой борьбы классов,

разоблачал всю тщетность народных апелляций к правящим верхам самодержавия,

призывал народ положить конец своему терпению и внушал измученному Коняге и

«измалодушничавшему воронью» веру в свои силы и оптимистические надежды на

торжество социалистической правды [3:95-98].

3. Основные

особенности сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина

Одним из самых древних примеров сатирической типизации

является уподобление людей животным, использование зоологических образов для

осмеяния социальных пороков.

«Уподобление — стилистический оборот на основе развёрнутого

сравнения. Если при обычном сравнении двух предметов устанавливается один общий

признак и отличается их частичная близость друг к другу, то уподобление

раскрывает в художественном произведении систему параллельных общностей между

двумя предметами или явлениями» [4:945].

Зоологические уподобления, служат главной цели сатиры — показать

отрицательные явления и людей в низком и смешном виде. Сравнение социальных

пороков с животным миром — один из остроумных приёмов сатиры Салтыкова-Щедрина,

его он использует как в отдельных эпизодах, так и в целых сказках.

Так, в сказке «Дикий помещик» показан человек, но в его облике

явные звериные черты. Здесь автор, показывая эволюцию барина, прибегает

к уподоблению в образе зверя, хотя «хвоста» ещё нет. Пройдёт ещё некоторое

время и процесс деградации завершится.

Дикий помещик не имел никакого представления о труде.

Оставленный без своих крестьян, он, российский дворянин, постепенно

превращается в грязное и дикое животное, становится лесным хищником.

Фантастические перемены случаются с щедринским героем: «Сморкаться уж он давно

перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде

не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный.

Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе

какой-то особенный победный клич, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем».

Жизнь эта, в сущности, продолжение его предыдущего хищнического существования,

но только в более обнаженных формах. Помещик настолько одичал, что «даже счел

себя вправе войти в дружеские сношения» с медведем, Михайло Иванычем.

В изображении животных Салтыков-Щедрин следует фольклорной

традиции: животные говорят и действуют наравне с человеком. Вот, например,

медведь вступает в беседу с помещиком, называет его другом и даже дает советы.

Но при этом животные выступают и в своей исходной роли: медведь ест мужиков,

зверь подстерегает зайца, мышонок поедает замасленные карты.

Человеческий облик дикий помещик снова приобретает лишь после

того, как возвращаются его крестьяне. Капитан-исправник донес губернскому

начальству об обезлюдевшей земле, голодавшем уездном городе, и оно постановило

«мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик,

наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в

казначейство податей препятствия не чинил». «Как нарочно, в это время чрез

губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь.

Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд» [3:120-123].

Многие

сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина посвящены разоблачению обывательщины. Одна из

наиболее острых – «Премудрый пескарь». В центре сказки судьба трусливого

обывателя, человека, лишенного общественного кругозора, с мещанскими запросами.

Образ мелкой беспомощной и трусливой рыбешки как нельзя лучше характеризует

этого дрожащего обывателя. В произведении писатель ставит важные философские

проблемы: в чем смысл жизни и назначение человека.

Салтыков-Щедрин выносит в заголовок сказки говорящий,

недвусмысленно-оценочный эпитет: «Премудрый пескарь». Что означает эпитет

«премудрый»? Синонимами к нему являются слова «умный», «рассудительный».

Поначалу у читателя сохраняется вера в то, что сатирик не зря так

охарактеризовал своего героя, но постепенно, в ходе развития событий и

пескариных умозаключений, становится понятно, что смысл, который вкладывает

автор в слово «премудрый», бесспорно, ироничный. Пескарь считал себя премудрым,

автор свою сказку так и назвал. Ирония в этом заголовке, выявляет всю

никчемность и бесполезность обывателя, дрожащего за свою жизнь.

Сказка отличается стройной композицией. В небольшом по объему

произведении автору удается описать всю жизнь героя от рождения до смерти.

Постепенно, прослеживая ход жизни пескаря, автор вызывает у читателя самые

разные чувства: насмешку, иронию, переходящую в чувство брезгливости, а в

финале сострадание к житейской философии тихого, бессловесного, но никому не

нужного и никчемного существа. В этой сказке, как и во всех других сказках

Салтыкова-Щедрина, действует ограниченный круг персонажей: сам пескарь и его

отец, чьи заветы сын исправно выполнял. Люди и остальные обитатели реки (щуки,

окуни, раки и другие пескари) лишь названы автором. Зоологические уподобления

служат главной цели сатиры — показать отрицательные явления и людей в низком и

смешном виде. Сравнение социальных пороков с животным миром — один из остроумных

приёмов сатиры Салтыкова-Щедрина, его он использует как в отдельных эпизодах,

так и в целых сказках [2:86 -88].

В сказке «Медведь на воеводстве» остроумно показано сходство

человека с медведем. Наряду с уподоблением зоологические образы совмещают здесь

и эзоповскую функцию. Смысл сказки состоит в разоблачении тупых и жестоких

правителей (Топтыгиных) деспотической власти (Лев, Осёл). Трое Топтыгиных

развили свою деятельность различными злодействами. Первый — мелкими (чижа

съел), другой — крупными (погромы), третий — придерживался «исстари заведённого

порядка» и довольствовался злодействами «натуральными», собирая дань. Но

терпение мужиков лопнуло, и они расправились с Топтыгиными [9:346-348].

Здесь Салтыков-Щедрин показал острую социально-политическую тему,

и зоологическая маска и эзопов язык открыли писателю большую свободу для резкой

сатирической оценки власти. Топтыгин – это сатирический псевдоним для царских

сановников. Автор показывает их «Скотиной», «Гнилым чурбаком», «Негодяем». Всё

это без применения звериной маски и эзоповских приёмов было бы невозможно [2:312

– 317].

4. Эзопов язык, многообразие

изобразительно-выразительных средств в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

Язык — основное средство художественного изображения жизни в

литературе. Слова в языке литературного произведения выполняют функцию

образного раскрытия идейного содержания произведения и авторской оценки.

«Зверинец», представленный в щедринских сказках,

свидетельствует о великом мастерстве сатирика в области иносказания и

художественной аллегории. Выбор представителей животного царства для

иносказаний в щедринских сказках всегда тонко мотивирован и опирается на

фольклорно-сказочную и литературно-басенную традицию.

В основе сюжета сказки «Дикий

помещик» лежат типичные для автора гротеск и антитеза с

гиперболизированными с обеих сторон качествами. Салтыков-Щедрин использует

гротеск, чтобы ярче показать паразитирующий, хищнический характер дворянского

сословия. Сатирик доводит до фантастического преувеличения неспособность

помещика самостоятельно заботиться о себе. С исчезновением крестьян помещик

превращается в дикого зверя.

С помощью гиперболизированной антитезы Салтыков-Щедрин

показывает всю парадоксальность смешения ценных, жизненно необходимых качеств

крестьянина и покорности, граничащей со слабоумием, долготерпения и пчелиного

трудолюбия. Уподобляя народ «рою», сатирик подчеркивает народную безропотность

и обезличивает его, представляет единой рабочей силой. Именно этим «щедринский»

мужик отличается от сказочного, ведь в народных сказках мужик сметливый,

находчивый, ловкий, способный перехитрить глупого барина. А в «Диком помещике»

возникает собирательный образ труженика и страдальца.

Образ щедринского помещика, наоборот, очень близок к народным

сказкам, что хорошо видно при сравнении «Дикого помещика» и многих известных

народных сказок. Несмотря на то, что действие происходит в «некотором царстве,

некотором государстве», в сказке изображен конкретный тип русского помещика.

Весь смысл его существования сводится к тому, чтобы «понежить свое тело белое,

рыхлое, рассыпчатое», а себя он считает истинным представителем Русского

государства, опорой его, гордится тем, что он потомственный российский

дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев.

Именно крайнее преувеличение, гиперболизация, позволила

Салтыкову-Щедрину превратить смешную историю о глупом и ленивом помещике в

яростное обличение существовавших в то время в России порядков, которые

способствовали появлению таких помещиков-паразитов. Чтобы обойти царскую

цензуру и получить возможность напечатать произведение, написанное на столь

острую тему, сатирик был вынужден обратиться к эзопову языку — художественной

речи, основанной на вынужденном иносказании. В своих произведениях

Салтыков-Щедрин проявил себя как мастер эзоповых речей, и он блестяще

пользовался ими на протяжении всей своей литературной деятельности, ведь именно

прием иносказания, как никакой другой, мог позволить сатирику не только

зашифровать, спрятать истинный смысл его сатиры, но и гиперболизировать в своих

персонажах самое характерное.

Большое внимание Салтыков-Щедрин уделил также и таким

средствам художественной выразительности, как постоянный эпитет («рассыпчатое

тело», «худое житье», «пряник печатный», «звери дикие»), метафора («огненный

шар» — солнце) и сравнение («словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные

мужицкие портки»).

Сохраняя дух и стиль народной сказки, Салтыков-Щедрин в

«Диком помещике» говорит о реальных событиях современной ему жизни. В основе

сюжета сказки лежит гротескная ситуация, в которой несложно угадать реальные

общественно-крепостнические отношения [2:212 – 228].

В основе сказки «Премудрый пискарь» лежат излюбленные приемы

сатирика — гротеск и гипербола. Используя гротеск, Салтыков-Щедрин доводит до

абсурда мысль об убожестве одинокого, эгоистичного существования и о

подавляющем все остальные чувства страхе за свою жизнь. А приемом

гиперболизации сатирик подчеркивает отрицательные качества пискаря: трусость,

глупость, ограниченность и непомерное для мелкой рыбешки самомнение («Ни одной

на мысль не придет: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером

умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней

не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?»», «И что всего обиднее: не

слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл» [8:459]). Автор в сказке

обличает трусость, умственную ограниченность, жизненную несостоятельность

обывателя. Обмануть царскую цензуру и создать резко отрицательный,

отталкивающий образ сатирику помогают иносказание (аллегория). Приписывая рыбе

человеческие свойства, сатирик одновременно с этим показывает, что и человеку

присущи «рыбьи» черты, а «пискарь» — это определение человека, художественная

метафора, метко характеризующая обывателей. Смысл этой аллегории раскрывается в

словах автора: «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут

считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норе и

дрожат. Нет, это не граждане, а, по меньшей мере, бесполезные пискари» [8:458].

Писатель

использует сатирическое изображение, иронию (в «Московских ведомостях» генералы

читают только про приемы и банкеты, отсюда складывается впечатление об этой

газете), аллегорию (во всех сказках поставлена проблема народа и власти),

фантастику (превращение помещика в дикого зверя). Все эти художественные приемы

делают сказки Салтыкова-Щедрина уникальными произведениями.

Заключение

Проделанная нами работа позволяет выделить несколько

основных особенностей сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки тесно связаны с

русским народным фольклором. Эта связь проявляется в использовании многочисленных

фольклорных элементов и образов. Однако зависимость от фольклора далеко не

всегда буквальна. В щедринских сказках есть и нечто более важное, сближающее их

с народной поэзией — истинно народное миропонимание. Оно выражается в самом

пафосе сказок, в авторских представлениях о добре и зле, о преобладании

враждебных народу сил и неминуемом торжестве справедливости. Язык щедринских

сказок глубоко народен. Салтыков-Щедрин знал и воспроизводил крестьянскую и

помещичью речь, канцелярский жаргон, чтобы сделать свои произведения понятней и

доходчивей для широкий масс. Сказки аллегоричны, т.е. построены на иносказании,

одном из любимых приемов Салтыкова-Щедрина. Герои сказок – представители

животного мира, олицетворяющие различные классовые отношения в обществе. Именно

прием иносказания, как никакой другой, мог позволить сатирику зашифровать,

спрятать истинный смысл его сатиры и гиперболизировать в своих персонажах самые

важные черты. Сатирик постоянно сталкивает в своих произведениях достоверное с

фантастикой, реальность с выдумкой. Несоответствие волшебной обстановки и ярко

выраженного реального политического содержания помогает Салтыкову-Щедрину

создать комический эффект и подчеркивает смысл и глубокое идейное содержание

сказок.

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – это великолепный сатирический

памятник минувшей эпохи. Это художественное творение великого сатирика щедро

обогащает нас мудрыми мыслями, меткими образами, яркими афоризмами.

Список

использованной литературы

1. Базанова В.И.

«Сказки» М.Е. Салтыкова — Щедрина. — М., 1966.

2. Бушмин А.С. Салтыков – Щедрин:

Искусство сатиры. — М.: Современник, 1996.

3.

Бушмин

А.С. Сказки Салтыкова — Щедрина. — Л., 1976.

4. Квятковский А.

Поэтический словарь. Советская энциклопедия. — М., 1966.

5. Кулешова В.И. Вершины: Книга

о выдающихся произведения литературы . – М.: Детская литература, 1993.

6.

Николаев Д. М.Е. Салтыков — Щедрин: Жизнь и творчество: Очерк. —

М., 1985.

7.

Пушкин

А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — М., 1964. — Т. 7.

8.

Салтыков-Щедрин

М. История одного города. Господа Головлевы. Сказки. М.: АСТ ОЛИМП, 1997.

9. Шанский Н.М. Русский язык.

Справочные материалы. М.: Просвещение, 1997.

10. http://www.saltykov.net.ru/

11. http://www.litra.ru/

12. http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/a.

htm

Словарь терминов

Аллегория (иносказание) —

выражение отвлеченного понятия или идеи в конкретном художественном образе.

Гипербола

— фигура речи, состоящая в заведомом преувеличении, усиливающем

выразительность, придающем высказываемому эмфатический характер.

Гротеск — в литературе и искусстве одна из разновидностей комического,

сочетающая в комической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное.

Просторечие —

слова, выражения, обороты, формы словоизменения, не входящие в норму

литературной речи; часто допускаются в литературных произведениях и разговорной

речи для создания определенного колорита.

Сатира — специфичная форма художественного отображения действительности,

посредством которой обличаются и выслеживаются отрицательные явления.

Сравнение — форма поэтической речи, основанная на сопоставлении одного

явления или предмета с другим.

Уподобление — стилистический оборот на основе развёрнутого сравнения.

Фольклор — вид словесного искусства народной мудрости.

Фразеологизм — это устойчивое сочетание слов, используемое для показывания

отдельных предметов, признаков, действий.

Эзопов язык — иносказательный замаскированный.

Эпитет —

разновидность определения, отличающаяся от обычного экспрессивностью,

переносным (тропическим) характером.