Тема виды и функции изобразительно-выразительных средств в русских народных сказках

Слайд №2

Сказки входят в раздел изучения устного народного творчества — неиссякаемый источник для нравственного, эстетического развития. Наиболее четкое определение сказки дает известный ученый, исследователь сказок Э. В. Померанцева: «Народная сказка (или казка, байка, побасенка) — эпическое устное художественное произведение, преимущественно прозаическое, волшебное, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. «.

Слайд №2

Русские сказки обычно делятся на следующие виды: о животных, волшебные и бытовые.

В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли…

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…

Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди,стряпать вместо готовить.

Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: батюшка, деточки, лягушонок.Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным.

Важную роль в создании сказки играют выразительные средства языка.

Изобразительно-выразительные средства языка — приемы, которые делают речь наглядной, образной и особым образом оформляют ее, привлекая к ней внимание.

Проанализируем русскую народную сказку « Царевна – лягушка» и дадим ей краткую характеристику

1.Вид сказки – волшебная сказка.В сказке прослеживается обряд « инициации» или « конфирмации» — посвящения. Главный герой Иван-царевич проходит испытания после этого имеет право жениться на Василисе Премудрой.

2.Сюжет сказки- волшебный, необычные превращения.

3.Герои сказки- волшебные мифические персонажи Баба- Яга, Кощей Бессмертный, Иван-царевич , Василиса Премудрая

4 Сказка учит различать добро и зло, объясняет, что хорошо, а что плохо. В сказке скрыто устройство мира.

5.Особенности сказки – волшебные герои, события ,предметы

6.Ритм сказки неторопливый, напевный

Например,«Испекла каравай- рыхлый да мягкий, изукрасила узорами мудрёными»

«Подумал – подумал, шёл – шёл», « поплакал-поплакал, знаю-знаю»

7.Постоянные эпитеты «Красная девица, добрый молодец, чистое поле, бабушка- задворенка, узоры печатные, хитрые узоры, палаты белокаменные ,уста сахарные,»

-

Сказочное число три « три года быть лягушкой», « три дня подождал»

-

Сказочные формулы «Ни вздумать, ни взгадать, только ,в сказке сказать и пером описать; утро вечера мудренее.. ., «жили долго и счастливо до глубокой старости»

Слайд №3

Сказке « Царевна –лягушка насыщенна постоянными изобразительно-выразительными средствами- тропами и стилистическими фигурами.

Тропы – слова и выражения ,используемые в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи.

Анализ показал

Характерны: эпитеты ( постоянные),сравнения , метафоры и как вид метафоры –олицетворения.

Слайд№ 4

Эпитеты – художественное определение образное , подчеркивающее какое-либо свойство предмета или явления, обладающее особой художественной выразительностью.

Например,

Постоянный эпитет :«обернулась Василисой Премудрой», « чистое поле», « буйна голова», « столы дубовые», « скатерти браные»,«у Кощея Бессмертного…»«поцеловала его в сахарные уста…» «бабушка-задворенка».«Красная девица, добрый молодец, бабушка- задворенка, узоры печатные, хитрые узоры, палаты белокаменные ,уста сахарные»

Основная функция эпитетов – дают образную характеристику и выступают как средство детализации, типизации и оценки образа. Представлены прилагательным, причастием, наречием или существительными в роли приложения .

Слайд №5

Троп сравнение – это образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов или состояний, имеющих общий признак.

Оно может быть выражено:

-

Творительным падежом

-

Оборотами со сравнительными союзами

-

Лексические ( использование слов похожий, подобный)

-

Отрицательные «ни бился, ни метался»

Например,

«…дуб Кощей Бессмертный, как свой глаз, бережёт…», « дуб …как свой глаз бережёт»

Сравнения придают тексту образность, эмоциональность, выразительность, делают отвлечённые понятия « зримыми» и конкретными, являются средством характеристики сказочного персонажа.

Слайд №6?? пропустить

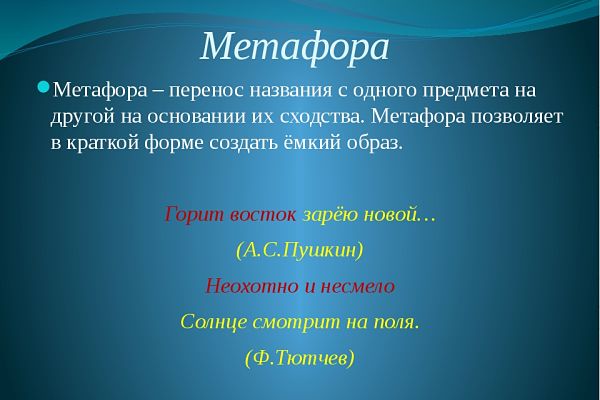

Метафора – основной троп, с помощью которого одно выражение заменяется другим. Одно из самых ярких средств выразительности. Это переименование, в основе которого лежит сходство, общность признаков двух объектов, при отсутствии реальной связи между самими объектами . Для характеристики вещей неодушевленных употребляют выражения, присущие одушевленным существам( приём олицетворение) .

Олицетворение- это вид метафоры: изображение неодушевленных предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ , уподобляются живому существу. Функция олицетворения – раскрывает наиболее характерный признак изображаемого предмета или явления.

Например,

???пропустить

Слайд №7

Кроме троп, в русских народных сказках присутствуют стилистические фигуры,

обороты речи, отступающие от обычного течения речи и призванные эмоционально воздействовать на читателя или слушателя.

В сказке « Царевна –лягушка»встречаются:

1.Различные повторы : «Вот он шёл, шёл, дошёл до болота»,«Иван-царевич поплакал, поплакал…».,«Попадается ему навстречу старый старичок.— однокорневой повтор с целью подчеркнуть глубокую старость..»Повторы являются наиболее действенных средств языкового манипулирования ,которое заключается в использовании средств « с целью скрытого воздействия на слушателя в нужном для автора направлении».ФУНКЦИЯ повторов подчёркивают интенсивность продолжения действий, настраивает восприятие слушателя , акцентирует внимание на более значимых словах для автора( концентрация внимания).

Синтаксический параллелизм – одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезка речи. Помогает увидеть авторскую позицию ,усиливает энергию, силу утверждения мысли, придаёт ритмичность речи.

« смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу»

-

Антитеза– противопоставление.Сочетание контрастных по смыслу понятий оттеняет их значение и делает речь яркой и образной. Это композиционный приём.

«Шёл он близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли…»

Риторическое восклицание

«Ах, Иван-царевич,что же ты наделал!» Функция усиление эмоционального характера высказывания

Слайд №8

Основной стилистической фигурой в русских народных сказках является гипербола- художественное преувеличение, служит средством создания художественного образа.

Например,

« залился горькими слезами»

Изобразительно-выразительные средства языка русской народной сказки богат и разнообразен. Тропы дают образную характеристику сказочным героям и предметам. ,придают выразительность ,служат средством для создания художественного образа, помогают раскрыть характерный признак сказочного предмета, событий. Фигуры являются средством эмоционального воздействия на слушателей, возбуждения их внимания к изображаемому, усиливают эмоциональный характер сказки, вызывает интерес к фольклору.Тем самым Изобразительно-выразительные средства языка речи оказывает воздействие на разум и чувства, на воображение слушателей.

4

В художественной литературе часто можно встретить интересные образы, которые противоречат действительности, но очень удачно передают признаки тех или иных явлений. Вам наверняка приходилось слышать фразы «закатилось солнце» или «дремлет тополь». Вполне очевидно, что тополь не может дремать, а солнце не закатывается. Однако подобные образы оживляют повествование и наделяет его особыми чертами. Все это – заслуга олицетворений.

Олицетворение: что это такое и для чего используется?

Как и любой художественный троп, олицетворение применяется для усиления качеств и характеристик предмета или явления. Мы часто слышим выражения вроде таких: «тучи плывут», «ива плачет» и так далее. Вполне очевидно, что растение не может плакать, а тучи не умеют плавать. Однако мы так часто употребляем эти образы, что не задумываемся о том, что это не соответствует действительности.

Простыми словами олицетворение – это передача растениям, явлениям, животным и предметам умений, навыков и качеств, которые чаще всего присущи именно человеку.

Кратко разберём, что такое олицетворение и как правильно использовать его в тексте.

Что такое олицетворение: понятие и признаки

Олицетворение в русском языке – это приём, суть которого заключается в наделении человеческими качествами (персонификации) явления и предметы.

Чтобы было проще запомнить значение слова «олицетворение», разберём его суть:

- Оно происходит от глагола олицетворять;

- Оно пришло из греческого языка. В точном переводе олицетворение – это персонификация, которая и означает наделение чего-либо неживого человеческими качествами, умениями и навыками;

- Его сущность заключается в наделении чего-либо неживого человеческими чертами;

- Оно может воплощать стихийные силы или природные явления в образе какого-либо живого существа;

- В его понятие входит воплощение какой-либо идеи или конкретной черты характера или свойства личности человека или существа;

- С помощью него можно передать конкретное свойство предмета или явления посредством яркого образа.

Примеры олицетворений можно встретить в повседневной жизни. Они мелькают в речи каждого человека:

Наши предки не знали, что такое олицетворение, но в литературе, народном творчестве и сказках постоянно встречаются примеры так называемого «одушевления» предметов. Найдутся и глядящие пироги, и убегающие буханки свежего хлеба.

Запомните определение олицетворения, чтобы не путать его с другими тропами. Всегда вспоминайте примеры с бегущими стрелками или делами, которые пошли в горы. Так проще отличить олицетворение от метафоры и эпитета.

Зачем использовать олицетворение?

Без ярких образов текст теряет свою изюминку. С помощью персонификации можно более точно передать признаки каких-либо явлений и точно описать их сущность. Удачные примеры подобных образов из басен, поговорок и стихотворений входят в повседневную речь даже тогда, когда мы не задумываемся об этом.

Умелый писатель сможет найти то качество, которое отлично передаст сущность явления и позволит раз и навсегда запомнить его особенности.

Можно долго спорить о том, что такое олицетворение в русском языке и литературе, но одно бесспорно – без него мы потеряли бы богатейший культурный пласт.

Как отличить метафору от олицетворения?

Некоторые тропы очень похожи друг на друга. Олицетворение, метафоры и эпитеты очень часто встречаются в одном предложении, из-за чего возникают проблемы с определением правильного названия приёма.

Разберём на примерах олицетворений и метафор, чтобы увидеть разницу:

Деревья, покачиваемые ветерком, зашептались;

Скрипи, моё перо, мой коготок, мой посох.

В первом предложении представлен пример классического олицетворения. Деревья не могут шептаться – это наделение человеческими качествами.

А вот во втором можно ошибиться из-за сочетания «скрипи, перо». Метафора используется для сравнения двух похожих предметов или явлений. В данном предложении перо отождествляется с коготком и посохом.

Выделим то, чем метафора отличается от олицетворения:

- Метафора завуалированно сравнивает два предмета или явления, делая акцент на их качествах, олицетворение же наделяет что-либо человеческими качествами;

- В метафоре имеется скрытый смысл, а в олицетворении он очевиден.

Итак, разница метафоры и олицетворения скрыта как форме выражения, так и в смысловой части. Перед тем, как записать ответ в задании, попробуйте задать себе вопрос: нет ли скрытого подтекста?

Плачущая ива;

Кот наплакал.

В первом предложении используется олицетворение, а во втором – метафора, так как кот является живым существом.

Запомним: то, что называется олицетворением, всегда относится только к неживым предметам или явлениям. Метафора же является скрытым сравнением и может относиться как к живым, так и к неживым объектам.

Примеры олицетворения в разных источниках

Олицетворение может встречаться в пословицах, баснях, художественных текстах, текстах песен и даже заданиях по русскому языку. Разберём на конкретных примерах, что такое олицетворение и как грамотно использовать его в тексте.

Примеры олицетворений в пословицах и поговорках

Пословицы и поговорки – настоящий кладезь олицетворений. Наши предки очень часто использовали одушевления для передачи своего жизненного опыта будущим поколениям.

Нашла коса на камень;

Дело мастера боится;

Хмель шумит – ум молчит;

Копейка рубль бережёт;

Пришла беда – отворяй ворота;

Глаза боятся, а руки делают;

Бумага всё стерпит;

Всяк кулик своё болото хвалит;

Терпенье и труд все перетрут.

Примеры олицетворений в баснях

В баснях Крылова олицетворения встречаются почти во всех строфах. Вот, например:

Примеры олицетворения в литературе

Олицетворение в литературе встречается чаще всего. Без него стихотворения и проза были бы слишком скучными, лишились бы ярких образов.

Яркие примеры олицетворений в литературе чаще всего встречаются в стихотворениях о природе.

В стихотворениях Ф. Тютчева смешиваются метафоры, аллегории и олицетворения:

У И. Бродского встречаются олицетворения, приписываемые телу:

Примеры олицетворений встречаются в стихах Владимира Маяковского:

Чтобы закрепить пройдённый материал, найдите олицетворения в стихотворении:

Олицетворение — что это значит? Значение термина простыми словами. Примеры олицетворения в стихотворениях и прозе. Метафора, олицетворение, эпитет — в чем разница этих средств выразительности речи? Сравнение и олицетворение.

Олицетворение — это перенос человеческих качеств на неодушевленные предметы или отвлеченные понятия. Их наделяют способностью говорить, думать, чувствовать.

O чeм ты воешь, вeтep нoчнoй, о чeм тaк ceтyeшь бeзyмнo? (Ф.И.Tютчeв)

Море — смеялось. (М. Горький)

Олицетворение и метафора

Синонимы к слову олицетворение — одушевление, персонификация, прозопопея.

Олицетворение — средство выразительности речи, один из видов метафоры (использования слов в переносном значении). Как и любые метафоры, олицетворения бывают общепринятыми, и оттого стертыми.

А бывают неповторимые, авторские олицетворения:

Утешится безмолвная печаль,

И резвая задумается радость.

А.С. Пушкин

Олицетворение — это всегда перенос качества с живого на неживое («посмотри, как дремлют ивы»), а метафора может возникать и на основе сходства неодушевленных предметов («зеркало реки»), и на основе переноса свойств неживого на живое существо («каменное лицо»).

Метафора может быть глубокой, многозначной и сложной, а олицетворение всегда достаточно прозрачно («за окном злится буря»). Поэтому олицетворение может быть частью более сложной метафоры:

И когда, обезумев от муки,

Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки.Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.Анна Ахматова

Зачем нужно олицетворение и где его используют

Олицетворение позволяет автору создать глубокий художественный образ — яркий и неповторимый. С помощью олицетворения описывают собственные эмоции и переживания героев, выражают отношение к предметам и явлениям.

Олицетворение часто используется в стихах, но встречается и в разговорной речи, и в прозе:

Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки — началась капель. «Я! я! я!»-звенит каждая капля, умирая; жизнь ее — доля секунды. «Я!» — боль о бессилии.

М.М. Пришвин

Олицетворение часто встречается в народных сказках, былинах, во многих фразеологизмах:

Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Дело мастера боится.

Морда просит кирпича.

Олицетворение и эпитеты

Олицетворение может быть украшено эпитетами — образными определениями. Это делает олицетворение более ярким и оригинальным. Например, в стихотворении Заболоцкого «Утренняя песня»:

А там, внизу, деревья, звери, птицы,

Большие, сильные, мохнатые, живые,

Сошлись в кружок и на больших гитарах,

На дудочках, на скрипках, на волынках

Вдруг заиграли утреннюю песнюНиколай Заболоцкий

Олицетворение и аллегория — в чем разница?

Иногда олицетворение путают с аллегорией — передачей абстрактного понятия с помощью конкретного образа (например, голубь — символ мира).

Однако олицетворение далеко не всегда подразумевает аллегорию. У Лермонтова читаем: «Горные вершины спят во тьме ночной». Поэт приписывает скалам способность спать, как живым существам, но явной аллегории здесь нет.

Бывает, однако, что писатель одновременно использует и олицетворение, и аллегорию: объект, награждаемый человеческими качествами, становится символом чего-то более значимого. Так, в лермонтовском стихотворении парус награждается человеческими качествами и становится аллегорией метущейся души.

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит…

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!М.Ю. Лермонтов

Олицетворение. Примеры из литературы

Я свистну, и ко мне послушно, робко

Вползет окровавленное злодейство,

И руку будет мне лизать, и в очи

Смотреть, в них знак моей читая воли.

А.С. Пушкин

Выхожу один я на дорогу,

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу

И звезда с звездою говорит.

М.Ю. Лермонтов

И грезит пруд, и дремлет тополь сонный,

Вдоль туч скользя вершиной заострённой,

Где воздух, свет и думы — заодно,

И грудь дрожит от страсти неминучей,

И веткою всё просится пахучей

Акация в раскрытое окно!

А.А. Фет

Сияет солнце, воды блещут,

На всем улыбка, жизнь во всем,

Деревья радостно трепещут,

Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,

Любовью воздух растворен,

И мир, цветущий мир природы,

Избытком жизни упоен.

Ф.И. Тютчев

Задремали звезды золотые,

Задрожало зеркало затона,

Брезжит свет на заводи речные

И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,

Растрепали шелковые косы.

Шелестят зеленые сережки,

И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива

Обрядилась ярким перламутром

И, качаясь, шепчет шаловливо:

«С добрым утром!»

Сергей Есенин

Осторожно ветер

Из калитки вышел,

Постучал в окошко,

Пробежал по крыше:

Поиграл немного

Ветками черемух,

Пожурил за что-то

Воробьев знакомых.

И, расправив бодро

Молодые крылья,

Полетел куда-то

Вперегонку с пылью.

М.В. Исаковский

Снег идет, снег идет,

Словно падают не хлопья,

А в заплатанном салопе

Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.

Не оглянешься – и святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?

Б.Л. Пастернак

Метафора отличается от олицетворения сложностью своей структуры и многозначностью созданного образа на основе переносного значения слова.

Чтобы понять, чем отличается метафора от олицетворения, вспомним, что обозначают эти литературоведческие термины, как они возникают в художественной речи.

Метафора — образное выражение

Современной лингвистической науке известно множество художественных средств создания образности и выразительности речи. Одним из них является метафора. Метафора — это форма поэтического мышления, образный оборот речи, как и следующие тропы:

- эпитет

- метонимия

- синекдоха

- аллегория

- литота

- ирония

- инверсия

и т. п.

Метафора — это образное слово или выражение, основанное на сопоставлении предмета с новым предметом или явлением на основе их сходства в чем-либо.

Например:

- заря жизни;

- воробьиная прыть;

- каменное лицо

Олицетворение — прием в литературе

Часто писатели и поэты прибегают к одной из разновидностей метафоры — олицетворению, чтобы создать ёмкий и яркий образ природы или явления. Художники слова наделяют неживые предметы свойствами и качествами человека. Так возникает олицетворение. Предметы остаются неживыми, но у них появляются человеческие качества. Явления или предметы, животные, птицы ведут себя как люди: разговаривают, думают, печалятся или радуются.

Могучий день пришел. Деревья встали прямо,

Вздохнули листья. В деревянных жилах

Вода закапала.

Н. Заболоцкий. Утренняя песня.

Олицетворение — литературный прием, основанный на том, что человеческие качества, свойства, особенности поведения приписываются неодушевленным предметам.

Метафора и олицетворение — это тропы, которые используются в художественной речи. Тем не менее это разные образные средcтва. Как их отличить друг от друга? Какие основные отличия метафоры от олицетворения?

Отличие метафоры от олицетворения

1. Метафора возникает на основе схожести в чем-либо одного неживого предмета с другим.

Олицетворение же, напротив, создается путем наделения изначально неживого предмета качествами живого. Этот троп применяется в образном описании природы с помощью придания ей человеческих свойств или действий, например:

Летний вечер тих и ясен;

Посмотри, как дремлют ивы;

Запад неба бледно-красен,

И реки блестят извивы.

А. А. Фет

2. Метафора — это неназванное сравнение одного предмета с другим. Этот троп не оформляется с помощью сравнительных союзов «точно», «как», «словно», «будто», но метафору с их помощью можно легко превратить в сравнительный оборот:

- каменное лицо — лицо застывшее, как камень;

- солнечная улыбка — яркая улыбка, как солнце.

3. Метафора не указывает конкретно на предмет, на основе ассоциативных связей с которым возникает художественный образ.

Возникновение олицетворения всегда понятно и прозрачно:

- небо смеется — ребенок смеется;

- буря воет — волк воет;

- непогода злится — человек злится.

4. Метафора глубока, многозначна и сложна по своей структуре. Часто содержание метафоры понимается по-разному в зависимости от субъективного подхода к ней.

Олицетворение же однозначно.

И грезит пруд, и дремлет тополь сонный,

Вдоль туч скользя вершиной заостренной,

Где воздух, свет и думы — заодно,

И грудь дрожит от страсти неминучей.

И веткою все просится пахучей

Акация в раскрытое окно!

А. А. Фет. Знакомке с юга.

Олицетворение может быть составляющей частью метафоры. Например, читаем у поэтессы Анны Ахматовой:

И короткую песню разлуки паровозные пели гудки.

Средняя оценка: 4.6.

Проголосовало: 53

Сказка питается мифами. Французский теолог Луи-Огюст Сабатье справедливо писал, что «создать миф, осмелиться за реальностью здравого смысла искать более высокую реальность — это самый явный признак величия человеческой души и способности к бесконечному росту и развитию». Анна Бену, автор исследования «Символизм сказок и мифов народов мира», высказалась о сложном сплетении метафор в сказках следующим образом: «Жизнь — это миф, сказка, с ее положительными и отрицательными героями, волшебными тайнами, ведущими к познанию самих себя, взлетами и падениями, борьбой и освобождением своей души из плена иллюзий. Поэтому все, что встречается на пути, — загадка, заданная нам судьбой в виде Медузы Горгоны или дракона, лабиринта или ковра-самолета, от разгадки которой зависит дальнейшая мифологическая канва нашего бытия. В сказках пульсирующим ритмом бьются сценарии нашей жизни, где мудрость — Жар-птица, царь — разум, Кощей — пелена заблуждений, Василиса Прекрасная — душа».

Метафора в самом простом ее объяснении — переносное значение. Это перенос свойств, признаков, качеств, действий с одного предмета на другой на основе какого-либо сходства: золотые изделия/золотые волосы (переносн.), ребенок плачет/скрипка плачет (переносн.), крыло птицы/крыло самолета (переносн.). Сходство создается следующим образом. По форме: нос лодки, хвост очереди. По признаку: чистый голос, тяжелый нрав, янтарные глаза — образный эпитет. По действию: снег идет, время летит, ветер воет — олицетворение, опредмечивание. По производимому впечатлению: лиса — о хитреце, сокровище, клад — о добром, хорошем человеке. Это обычно аллегории и символы.

Метафора, по сути, является родовым понятием, реализующимся в разных видах. Виды метафоры — эпитет, олицетворение, опредмечивание, гипербола, аллегория, символ, перифраз и т. д. Метафора бывает простая: конь-огонь, распространенная: золотое лезвие огня или развернутая до полноценного образа.

В сказке китайская героиня сбежала в армию из отеческого дома под видом юноши. В мультфильме много красивых метафор, выполняющих как декоративную функцию, так и смыслообразующую. Само имя героини — метафора. «Мулань» — это «орхидея» («mù» означает дерево, а «lán» — «орхидея»). К имени Мулань часто добавляют фамилию «Hu?», что означает «цветок». Интересен в этой связи эпизод: после неудачных смотрин у свахи отец утешает расстроенную Мулан: «Как пышно цветут в этом году деревья. Но гляди, вон то не цветет. Однако когда оно распустится, я уверен, оно окажется прекраснее всех». Пророческие слова отца Мулан следует понимать, что среди девушек-ровесниц непризнанная Мулан со временем будет лучшей. Развернутую метафору представляет также фрагмент, в котором китайский император отказывается склониться перед вождем гуннов Шань Ю. Император тоже выражается метафорически: «Сколько бы ветер ни ярился, гора не склонится перед ним». После победы над гуннами китайский повелитель размышляет вслух о Мулан: «Цветок, распустившийся в непогоду, — величайший дар». Затем с восхищением добавляет: «Такие девушки рождаются не каждое столетие». Сравнение девушки с цветком во многих культурах является традиционным. Но «цветок, распустившийся в непогоду» — это развернутый метафорический образ — девушка, прославившаяся в трудную для страны годину. И прекраснее всех эта девушка потому, что девушки-воительницы — это явление, которое случается не каждое столетие.

Метафора играет роль призмы, через которую человек видит мир, так как она проявляется национально-специфическим образом во всех сферах функционирования языка, а также в мифологемах и архетипах и т. д. Метафора имеет глобальное значение в культуре и языке и не является только украшением речи и стилистическим элементом. Это специфическое видение мира: солнце садится и встает, время летит, мороз лютует. План содержания метафоры, а также закрепленные за ней культурные коннотации сами становятся источником познания. Например, береза на Руси — дерево сакральное, прообраз богини Берегини (отсюда слова «беречь, оберегать»), древесная подруга (ср. в известной песне: «Стоит березка у опушки, грустит одна на склоне дня, я расскажу березке, как подружке, что нет любви красивой у меня»). Ее сок и листья целебны: березовый настой в бане — естественный осветлитель и ополаскиватель прекрасных девичьих кос, березовый веник — стимулятор кровообращения. Девушки, чтобы привлечь любовь, обнимали березу, и Берегиня дарила женскую привлекательность. Или лотос в Китае — в переносном значении это человек, сохранивший, несмотря на окружение (грязь и болото), красоту и нежность, оставшийся чистым и верным себе вне зависимости от пагубного влияния среды.

В последнее время с помощью сказок и метафор диагностируют и лечат неврозы и психические проблемы. И. В. Вачков, профессор кафедры дифференциальной психологии факультета клинической и специальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, справедливо утверждает: «Среди всех определений сказки есть одно, которое, может быть, и не является исчерпывающе-точным, но уж точно одним из самых красивых. Речь идет о словах знаменитого русского философа Ивана Ильина о том, что сказка — это сон, приснившийся нации. В этой фразе отражена главная черта сказки — ее принадлежность к коллективному бессознательному. „Сноподобная“ природа сказки обусловливает ее загадочность и привлекательность для всех людей. Однако больше всего именно психологи и психотерапевты профессионально ориентированы на еще не до конца изученные ресурсы сказки, позволяющие существенным образом менять внутреннее состояние человека и его отношения с другими людьми. Попытки прояснить загадки сказочных образов и сюжетов — иногда успешные, иногда не очень — привели к появлению не только массы психологических исследований сказки, но и легли в основу нового направления, становящегося с каждым днем все более популярным, — сказкотерапии.

В сказке всегда два плана: внешний, сюжетный, и метафорический, подтекстный, в ней содержится информация, бережно переданная нам нашими предками в свернутом виде, неизвестно как возникающая из глубин подсознания и дающая представление об окружающем мире, о душе. Сказка основывается на архетипах и коллективном бессознательном. В ней проживается типичная для человеческой души ситуация, или фрейм: удачно выйти замуж в награду за труд и кротость («Золушка», «Морозко», «Хаврошечка»), полюбить Чудовище и увидеть в нем прекрасного принца («Аленький цветочек», «Синяя Борода», «Красавица и чудовище»):

Из сказки следует одно,

Зато вернее самой верной были!

Все, что мы с Вами полюбили,

Для нас красиво и умно.

Ш. Перро, «Рике с хохолком»

Мало кто знает, что знаменитые сказки Шарля Перро предназначались не детям, а взрослым и что после каждой сказки следовала изысканная стихотворная мораль. Вот, например, такая мораль венчала сказку «Красная Шапочка»:

Детишкам маленьким не без причин

(А уж особенно девицам,

Красавицам и баловницам),

В пути встречая всяческих мужчин,

Нельзя речей коварных слушать, —

Иначе волк их может скушать.

Сказал я: волк! Волков не счесть,

Но между ними есть иные

Плуты, настолько продувные,

Что, сладко источая лесть,

Девичью охраняют честь,

Сопутствуют до дома их прогулкам,

Проводят их бай-бай по темным закоулкам…

Но волк, увы, чем кажется скромней,

Тем он всегда лукавей и страшней.

Как следует из морали, прозрачность аллегории Волк очевидна.

Любая сказка полна загадок. Метафору-загадку в стилистике принято называть «энигмой». Например: «Идет Василиса по темному лесу к Бабе-Яге за огнем. Мимо проскакал красный всадник. Идет дальше. Мимо проскакал белый всадник. Уж дело к ночи. Проскакал черный всадник». Так иносказательно (метафорически, в виде аллегории) поданы приход утра (красный всадник), дня (белый всадник) и ночи (черный всадник).

Эту функцию метафоры прекрасно иллюстрирует следующий отрывок.

«Гуи Дзы вечно говорит загадками, — как-то пожаловался один из придворных принцу Ляну. — Повелитель, если ты запретишь ему употреблять иносказания, поверь, он ни одной мысли не сможет толково сформулировать».

Принц согласился с просителем. На следующий день он встретил Гуи Дзы. «Отныне оставь, пожалуйста, свои иносказания и высказывайся прямо», — сказал принц. В ответ он услышал: «Представьте человека, который не знает, что такое катапульта. Он спрашивает, на что она похожа, а вы отвечаете, что похожа на катапульту. Как вы думаете, он вас поймет?»

«Конечно нет», — ответил принц.

«А если вы ответите, что катапульта напоминает лук и сделана из бамбука, ему будет понятнее?»

«Да, понятнее», — согласился принц.

«Чтобы было понятнее, мы сравниваем то, что человек не знает, с тем, что он знает», — пояснил Гуи Дзы.

Принц признал его правоту.

«Сад историй», Ксиань и Янг, 1981

Сказка — это поле человеческой души, в которой правит бессознательное. Психологи говорят о том, что сказка, любимая в детстве, — это жизненный сценарий, по которому легко угадываются ценностные ориентации, комплексы, проблемы, о том, что все сказки условно можно классифицировать на «женские» («Спящая красавица», «Русалочка», «Дюймовочка») и «мужские» («Синяя птица», «Иван Царевич и Серый волк», «Царевна-лягушка»).

Как нашим предкам удавалось создавать такие мудрые сказки-подсказки и руководства к действию? Можно лишь предположить, что древние сказочники, впадая в необъяснимый творческий транс, каким-то особым гениальным образом предвидели, а может, просто угадывали будущее (как в случае свершившихся впоследствии изобретений из романов Жюля Верна), а потом сворачивали информацию о мире в метафору. Надо учесть, что названий явлений они порой не знали, но метафорически это передать пытались. Разве не напоминает современный компьютер в сказке «Гуси-лебеди» блюдечко (монитор) с катающимися по нему яблочками (компьютерная мышь)? Иванушка забавляется на крылечке подарком Бабы-яги, поскольку видит весь мир как на ладони.

Замечательный собиратель сказок Вильгельм Гримм как-то написал: «Общими для всех сказок являются остатки уходящего в древнейшие времена верования, которое выражает себя через образное понимание сверхчувственных вещей. Это мифическое верование походит на маленькие кусочки расколовшегося драгоценного камня, которые россыпью лежат на поросшей травой и цветами земле и могут быть обнаружены лишь зорко смотрящим глазом. Смысл его давно утерян, но он еще воспринимается и наполняет сказку содержанием, одновременно удовлетворяя естественное желание чудес; сказки никогда не бывают пустой игрой красок, лишенной содержания фантазии».

Второй, подтекстный, план метафоры — это всегда мерцание значений, вдохновляющее на глубокую и захватывающую интерпретацию сказочных героев, волшебных атрибутов, природных явлений, символики цвета, стихий, чисел, времен года, животных и растений.

Виктория ПРИХОДЬКО