6

Помогите найти эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения в начале сказки А. Сергеевича Пушкина ,,Золотая рыбка»

1 ответ:

0

0

Ответ:

Объяснение:

Эпитеты:

Синего моря, ветхой землянке, травою морскою, золотая рыбка, ласковое слово ,синее море, великое чудо, дорогою ценою, государыня рыбка, новое корыто, с кирпичною белёною трубой, светлой светелкой, с дубовыми тесовыми воротами, чёрной крестьянкой, столбовой дворянкой, собольей душегрейке, золотые перстни, красные сапожки, парчовая кичка, усердные слуги, вольною царицей, осердилась пуще, заморские вина, пряником печатным, грозная стража, старый невежа, владычицей морской, чёрное море, сердитые волны, проклятою бабой, разбитое корыто.

Метафора:

«Вот идет он к синему морю, видит, на море черная буря: так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. » «на чем свет стоит — мужа ругает» лишь с очей прогнать его велела».» «ну теперь твоя

душенька довольна? «.

Олицетворение:

Как взмолится золотая рыбка!

Голосом молвит человечьим.

Читайте также

Кукушка-это прозвище старого отставного солдата,который не имеет семьи,ни кола,не двора у старика нет.Пастух в юности,после прохождения службы вернулся домой,женился,но жизнь не сложилась ,он не умеет работать,заботиться о ком-либо,не умеет жить вольной жизнью.Жена ушла,а «своего гнезда»,как у кукушки,у старика никогда не было.Он нищенствует,побираясь по сёлам,а получив работу у барина-счастлив.

Живя в казённой сторожке,старик рад одиночеству,он привык.Вокруг природа,ему всё близко и понятно,в природе всё гораздо проще,чем у людей.

Подробнее — на Znanija.com — znanija.com/task/17207981#readmore

Их город находился в беспорядке, там творился хаос. Они вынуждены были давать взятки, дабы избежать плохой оценки в свой адрес.

<span>Царь Салтан, князь Гвидон, царица, ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха, две девицы под окном (третья-царица), царевна-лебедь, белка, дядька Черномор и его 33 богатыря, комар, шмель. </span>

Произведения древнерусской литературы являются основоположниками абсолютно всез литературных произведений в дальнейшем развитие русской литературы. В Древней Руси в основном во всех литературных произведениях главным сюжетом выступал чей-либо подвиг, геройство, бесстрашие, патриотизм. Так же описывали и войны, житие того или иного святого или царя, которым восхищался народ. Тогда в Древней Руси ценились такие чувства, как патриотизм, любовь к своей семье, чувство долга и ответственности, а самое главное, тогда человек ставил ни во что свою жизнь, как раба, настоящий русский человек был готов отдать все за свободу.

1. Древнегреческий миф о Кассиопее. Кассиопея была женой царя Эфиопии Цефея. Однажды она похвасталась тем, что по красоте превосходит нерид (морских нимф). Они разозлились и попросили Посейдона наказать Кассиопею. Посейдон послал на Эфиопию морское чудовище Цетус. Цефей обратился к оракулу, чтобы тот помог решить проблему. Оракул ответил, что в жертву чудовищу надо отдать дочь Андромеду. Девушку приковали к скале, но потом её спас Персей. На свадьбу Персея и Андромеды пришёл поклонник девушки Финеус и обвинил её в измене. Персей вытащил голову медузы Горгоны и Финеус вместе с гостями свадьбы и Кассиопеей с Цефеем окаменел. Говорят, что Кассиопею наказали за хвастовство — полгода созвездие пребывает повёрнутое вверх дном.

2. Древнегреческий миф о Гиацинте. Гиацинт был сыном музы Клио и царя Амикла. Он был очень красив. Его обучением занимался Аполлон. Аполлон даже позабыл о том, что Гиацинт — простой смертный. Однажды они соревновались в метании бронзового диска. Аполлон метнул диск со всей силы, а хвастливый мальчик решил, что тоже так сможет. Но не сумел поймать. Диск ударил его по голове. Гиацинт умер. Существует поверье, что направление диска было изменено богом западного ветра Зефиром, который ревновал Аполлона к смертному юноше и нарочно убил его. Аполлон произнёс над мёртвым Гиацинтом речь и из крови юноши выросли цветы.

3. Древнеегипетский миф о всезнающей богине Исиде. Исида очень хотела знать всё на свете. Она терпеливо путешествовала по всему миру, собирала заклинания, разгадывала загадки и пришёл момент, когда богиня ведала обо всём, кроме одного — она не знала имени Ра, Создателя мира. Исида знала, что навредить Создателю можно только в том случае, если достать частичку его тела. Однажды Ра на своей золотой лодке спустился с небес на землю, чтобы поговорить с другими богами и простыми людьми. На губах у него была капелька слюны. Исида подхватила эту каплю и подмешала её в глину, из которой слепила змею. Змея ужалила Ра в ногу. Бог начал умирать. Другие боги стали помогать ему, но безуспешно. Исида сказала, что излечиться Ра сможет только если скажет ей своё тайное имя. Богу пришлось повиноваться. Ра излечился и снова стал плыть на своей золотой лодке. А другие боги отступили в страхе и почтении перед всезнающей Исидой.

Тема:« Сказки А.С.Пушкина.Рифма в стихотворении .»

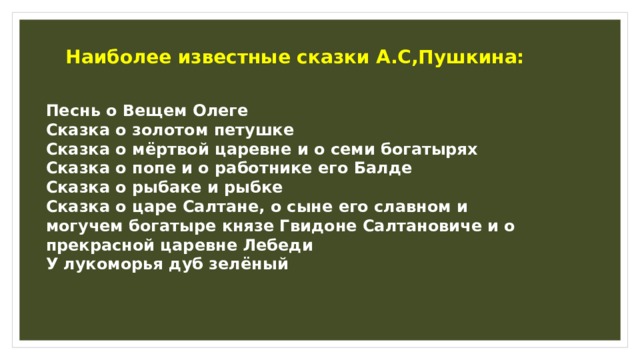

Наиболее известные сказки А.С,Пушкина:

Песнь о Вещем Олеге

Сказка о золотом петушке

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о рыбаке и рыбке

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

У лукоморья дуб зелёный

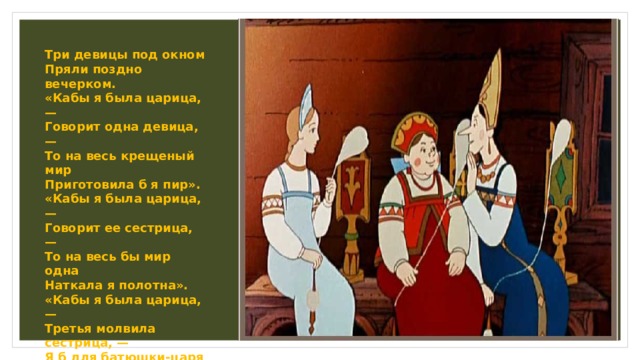

Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — Говорит одна девица, — То на весь крещеный мир Приготовила б я пир». «Кабы я была царица, — Говорит ее сестрица, — То на весь бы мир одна Наткала я полотна». «Кабы я была царица, — Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила богатыря».

Добро- оно кроткое, терпеливое, довольствуется отведенной долей. Зло завистливо, неуемно, нетерпеливо, до всего проявляет интерес.

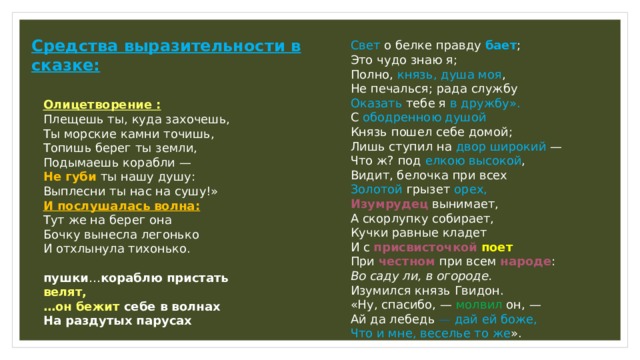

Средства выразительности в сказке:

Свет о белке правду бает ; Это чудо знаю я; Полно, князь, душа моя , Не печалься; рада службу Оказать тебе я в дружбу». С ободренною душой Князь пошел себе домой; Лишь ступил на двор широкий — Что ж? под елкою высокой , Видит, белочка при всех Золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, А скорлупку собирает, Кучки равные кладет И с присвисточкой поет При честном при всем народе : Во саду ли, в огороде. Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо, — молвил он, — Ай да лебедь — дай ей боже, Что и мне, веселье то же ».

Олицетворение :

Плещешь ты, куда захочешь, Ты морские камни точишь, Топишь берег ты земли, Подымаешь корабли — Не губи ты нашу душу: Выплесни ты нас на сушу!» И послушалась волна: Тут же на берег она Бочку вынесла легонько И отхлынула тихонько.

пушки … кораблю пристать велят,

… он бежит себе в волнах

На раздутых парусах

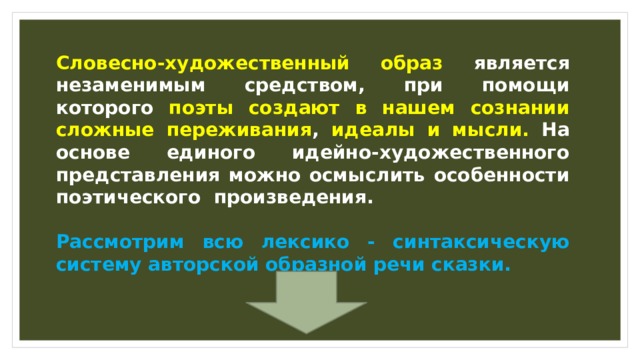

Словесно-художественный образ является незаменимым средством, при помощи которого поэты создают в нашем сознании сложные переживания , идеалы и мысли. На основе единого идейно-художественного представления можно осмыслить особенности поэтического произведения.

Рассмотрим всю лексико — синтаксическую систему авторской образной речи сказки.

Средства выразительности русского языка

Эпитеты

Олицетворения

Сравнения

Гипербола

Метафоры

Эпитеты:

- крещеный мир

- тихонько заскрыпела

- красная девица

- пир честной

- царицей молодой

- честные гости

- кровать слоновой кости

- Государевой жене

- добра коня

- неведому зверюшку

- царева возвращенья

- законного решенья

- Допьяна поят

- суму пустую

- гонец хмельной

- Тайно бросить

- царску волю

- злую долю

- синем небе

- синем море

- горькая вдовица

- волна гульлива и вольна

- морские камни

- широком поле

- Дуб зеленый

- добрый ужин

- тугой лук

- снурок шелковый

- лук дубовый

- Тонку тросточку

- Стрелкой легкой

- дело лихо

- Клёв кровавый

- Гибель близкую

- могучий избавитель

- частыми зубцами

- белыми стенами

- святых монастырей

- Оглушительный трезвон

- Хор церковный

- колымагах золотых

- Пышный двор

- Княжей шапкой

- раздутых парусах

- знакомом острову

- Город новый златоглавый

- крепкою заставой

- Чорнобурыми лисами

- славного Салтана

- душой печальной

- бег дальный

- текучих вод

- Лебедь белая

- князь прекрасный

- день ненастный

- желанная страна

- грустной думой

- остров крутой, не привальный , не жилой

- пустой равниной

- дубок единый

- Чудный остров

- Подмигнув лукаво

- орешки не простые

- скорлупки золотые

- чистый изумруд

- Распроклятая мошка

- Чудо чудное

- двор широкий

- елкою высокой

- честном народе

- хрустальный дом

- донскими жеребцами

- путь далек

- Усмехнувшись исподтиха

- Море вздуется бурливо

- шумном беге

- красавцы удалые

- Великаны молодые

- молвить справедливо

- Гости умные

- витязи морские

- братья родные

- Славный город

- вод морских

- Тяжек воздух

- сама-то величава

- Старой бабушки

- Пораздумай путем

- душою страстной

- царевною прекрасной

- вздохнув глубоко

- белой груди

- милой матушке

- Дочь послушную

- иконой чудотворной

- главою покорной

- лазоревой дали

- Матушка родная

- княгиня молодая

- Незнакомой стороне

- веселый пир

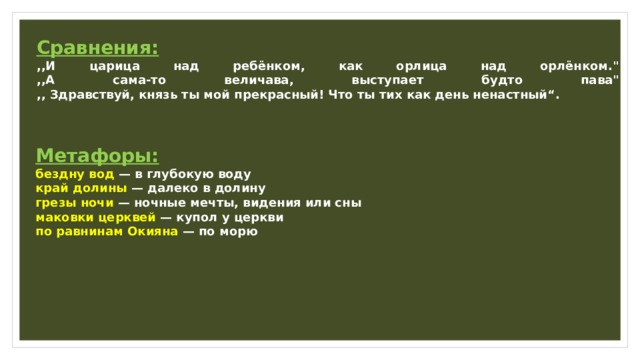

Сравнения:

,,И царица над ребёнком, как орлица над орлёнком.» ,,А сама-то величава, выступает будто пава» ,, Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих как день ненастный“.

Метафоры:

бездну вод — в глубокую воду

край долины — далеко в долину

грезы ночи — ночные мечты, видения или сны

маковки церквей — купол у церкви

по равнинам Окияна — по морю

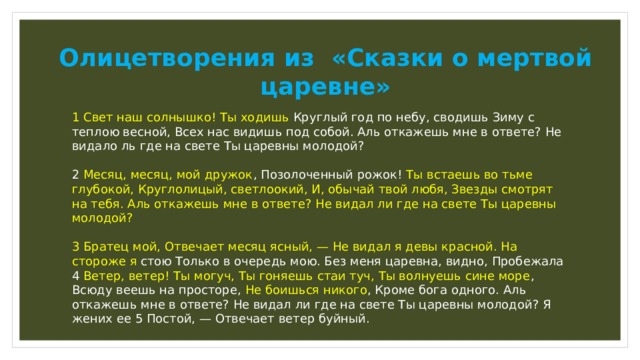

Олицетворения из «Сказки о мертвой царевне»

1 Свет наш солнышко! Ты ходишь Круглый год по небу, сводишь Зиму с теплою весной, Всех нас видишь под собой. Аль откажешь мне в ответе? Не видало ль где на свете Ты царевны молодой?

2 Месяц, месяц, мой дружок , Позолоченный рожок! Ты встаешь во тьме глубокой, Круглолицый, светлоокий, И, обычай твой любя, Звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой?

3 Братец мой, Отвечает месяц ясный, — Не видал я девы красной. На стороже я стою Только в очередь мою. Без меня царевна, видно, Пробежала 4 Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море , Всюду веешь на просторе, Не боишься никого , Кроме бога одного. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ее 5 Постой, — Отвечает ветер буйный.

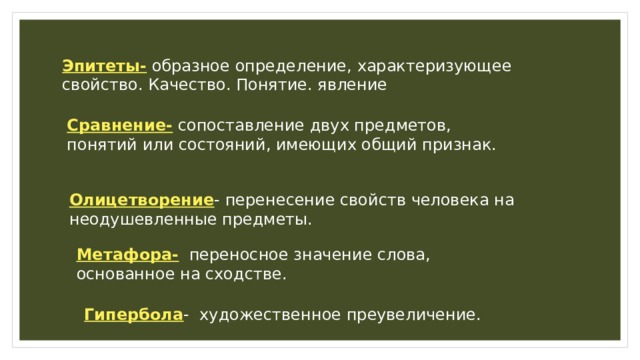

Эпитеты- образное определение, характеризующее свойство. Качество. Понятие. явление

Сравнение- сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак.

Олицетворение — перенесение свойств человека на неодушевленные предметы.

Метафора- переносное значение слова, основанное на сходстве.

Гипербола — художественное преувеличение.

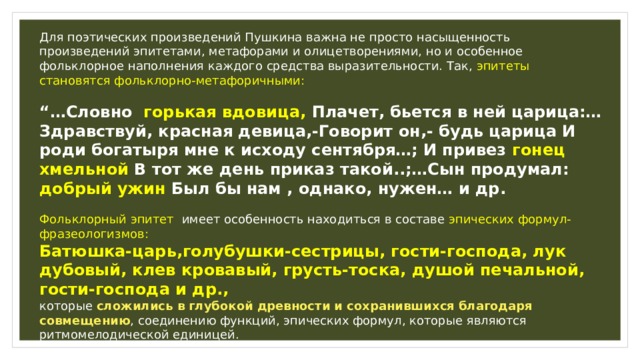

Для поэтических произведений Пушкина важна не просто насыщенность произведений эпитетами, метафорами и олицетворениями, но и особенное фольклорное наполнения каждого средства выразительности. Так, эпитеты становятся фольклорно-метафоричными:

“… Cловно горькая вдовица, Плачет, бьется в ней царица:…Здравствуй, красная девица,-Говорит он,- будь царица И роди богатыря мне к исходу сентября…; И привез гонец хмельной В тот же день приказ такой..;…Сын продумал: добрый ужин Был бы нам , однако, нужен… и др.

Фольклорный эпитет имеет особенность находиться в составе эпических формул-фразеологизмов:

Батюшка-царь,голубушки-сестрицы, гости-господа, лук дубовый, клев кровавый, грусть-тоска, душой печальной, гости-господа и др.,

которые сложились в глубокой древности и сохранившихся благодаря совмещению , соединению функций, эпических формул, которые являются ритмомелодической единицей.

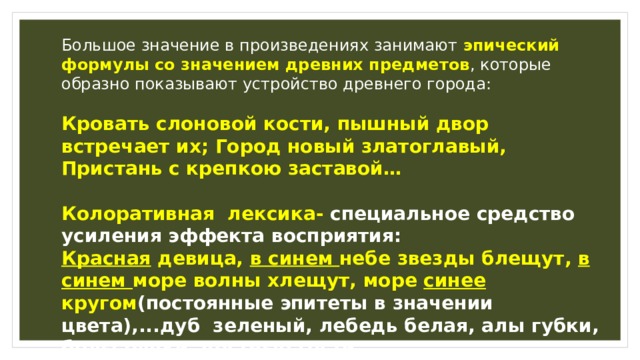

Большое значение в произведениях занимают эпический формулы со значением древних предметов , которые образно показывают устройство древнего города:

Кровать слоновой кости, пышный двор встречает их; Город новый златоглавый, Пристань с крепкою заставой…

Колоративная лексика- специальное средство усиления эффекта восприятия:

Красная девица, в синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, море синее кругом (постоянные эпитеты в значении цвета),…дуб зеленый, лебедь белая, алы губки, белы ручки, честные гости.

Яркая образность усиливается многообразием таких живописных красок.

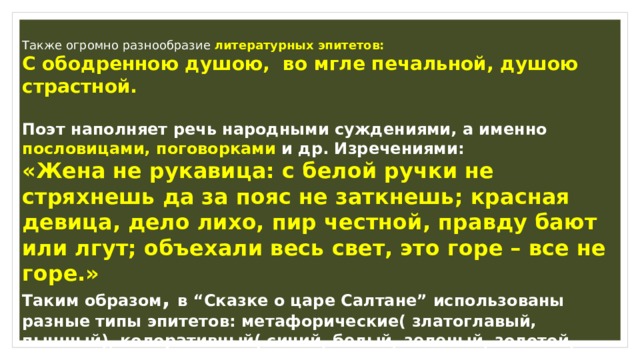

Также огромно разнообразие литературных эпитетов:

C ободренною душою, во мгле печальной, душою страстной.

Поэт наполняет речь народными суждениями, а именно пословицами, поговорками и др. Изречениями:

«Жена не рукавица: c белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнешь; красная девица, дело лихо, пир честной, правду бают или лгут; объехали весь свет, это горе – все не горе.»

Таким образом , в “Cказке о царе Салтане” использованы разные типы эпитетов: метафорические( златоглавый, пышный), колоративный( синий, белый, зеленый, золотой, изумруд), литературные и фольклорные, то есть постоянные ( фигуры речи-анафоры).

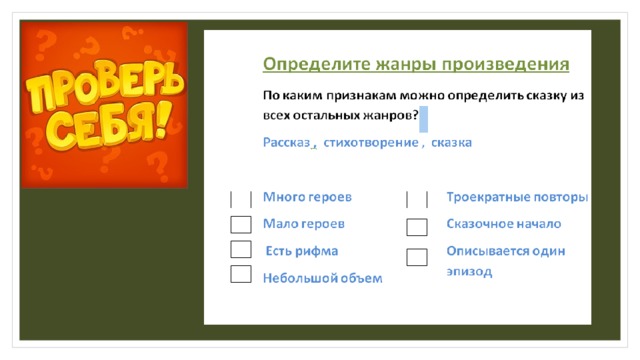

Проведи сравнительный анализ двух сказок А.С.Пушкина в поведении героев:

“ Cказка о царе Салтане” и “Cказка о рыбаке и рыбке”.

Сравнивается неуемность озлобленности героев « ткачихи, поварихи и сватьей бабой Бобарихи” и «старухи у разбитого корыта».

Оценим наши знания

За каждый правильный ответ 2 балла

Вопрос -ответ

1. Сказка – это фольклорное произведение?

2. Какие признаки фольклора тебе известны?

3. Устаревшие, старорусские слова, малоупотребительные встречаются чаще всего в каких жанрах?

4. Слова “ушат, корыто, лукошко, гусельцы”- можно определить как малоупотребимые, редкие?

р

6. Объясни значение слов: бить-колотить, натренькивать, кот-колоброд.

А ТЕПЕРЬ РАЗМИНКА !!!

Литературный анализ сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» — один из самых сложных и загадочных пушкинских текстов. У нее мифологические истоки. Эта сказка – самая эпическая из всех, самая монументальная и по своему обличию очень близка к фольклору.

Сказка отвечает специфике возраста юного читателя 7-10 лет. Но также может оказать полезное воздействие и на читателя более старшего возраста. Эта сказка об угнетении. Это один из первых манифестов в России против нового жестокого строя — капитализма. Пушкин раньше других увидел беду, которая надвигалась на Россию вместе со страшной поступью «железного века» — это нарождающийся капитализм,

Название сказки соответствует сюжету, раскрывает читателю центральный образ.

Жанровый синтез. Это история-притча в стихах, созданная по законам волшебного жанра, это волшебная сказка, построенная на основе бытовой (жизнь простых крестьян).

Мощный поток лиризма идет через всю сказку, насыщая ее сюжет настроениями боли, скорби, иронии, гнева.

Лирическое начало: повествование от лица автора.

Сказовая манера: разговорная речь.

Композиция сказки – замкнутый круг, монотонные повторы возвращают действие к его исходной точке.

«Смилуйся, государыня рыбка…»

«…Воротился старик ко старухе…»

«Воротись, дурачина, ты к рыбке…»

«…Пошёл старик к синему морю…»

«Смилуйся, государыня рыбка» и т.д.

Изобразительно-выразительные средства. Многоплановая градация: Старик-рыбак не сразу поймал золотую рыбку, чудесный улов описан с использованием градации (“с одною тиною”, — “травою морскою”, -“ с одной рыбкой, … — золотою”)

“Вверх по лестнице” поднимаются желания старухи: столбовая дворянка – вольная царица – владычица морская; ветхая землянка – изба со светелкой, высокий терем, царские палаты.

Неуемные, вздорные требования старухи влекут за собой изменение моря.

“Море слегка разыгралось – помутилось синее море – неспокойно синее море — почернело синее море — на море черная буря”.

Повторяющиеся конструкции: тридцать лет и три года (2); пошёл он к синему морю (4); воротился старик ко старухе (4); не печалься, ступай себе с богом (4); стал он кликать золотую рыбку(5).

Звукопись: шум моря. Олицетворение: море слегка разыгралось.

Начало сказки соответствует сюжету из фольклора: бедному человеку улыбнулась удача, произошло некоторое волшебство, сказочное действие.

Пушкинская золотая рыбка относится к особой разновидности сказочных героев – «волшебным помощникам», которые выполняют желания героев. Старик поступает в духе положительных сказочных героев:

«Отпустил он рыбку золотую

И сказал ей ласковое слово…».

Есть в этой сказке ещё одно действующее лицо – море. Море выступает как полноправный герой сказки. Самым непосредственным образом откликается оно на все сказочные события. Мы уже проследили, как оно меняется на протяжении всего текста.

В «Сказке о рыбаке и рыбке» море и его повелительница вершат суд над человеческой гордыней. Суд этот суров, но милосерден. У человека ничего не отнимается, ему, напротив, возвращается то, что принадлежало: старуха, возжелав быть «владычицей морскою», снова сидит у своего разбитого корыта. Движение оказывается круговым, возвратным.

В целом это высокохудожественное произведение. Может быть предложено для чтения детям младшего и среднего школьного возраста.