(Redirected from Metel (fiction))

This article is about the 1830 Aleksandr Pushkin short story. For other uses, see Blizzard (disambiguation).

«The Blizzard» (or The Snow Storm) (Russian: Мете́ль, Metél’ ) is the second of five short stories that constitute The Belkin Tales by Alexander Pushkin. The manuscript for the story was originally completed October 20, 1830. It was intended to be the last of The Belkin Tales to be published, but Pushkin decided to push the story to the front of the volume. The novella, so comical and at the same time so dramatic, is considered to be one of the masterpieces of Russian literature.[1]

Portrait of Alexander Pushkin (Orest Kiprensky, 1827)

Plot[edit]

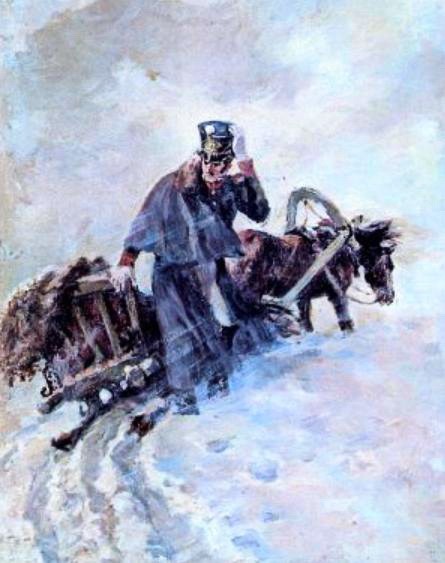

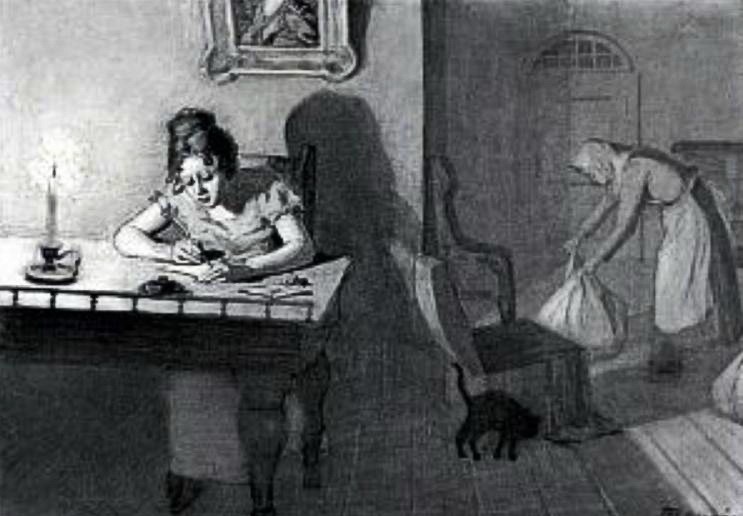

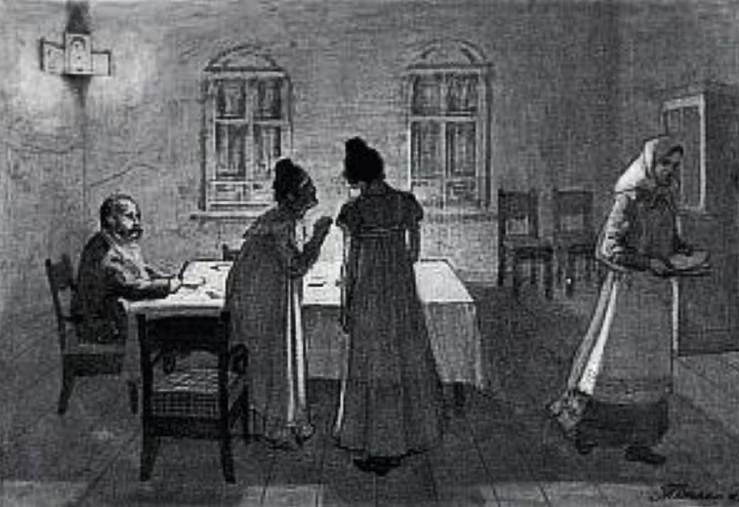

Illustration accompanying the French edition of the story, ca. 1843

The plot concerns the relationships of an aristocratic young woman named Maria Gavrilovna (Gavrilovna is a patronymic, not a surname) and the unusual coincidences that accompany them. The following is copied from the program notes by Ledbetter (see sources):

- In 1811, a seventeen-year-old girl, Maria Gavrilovna, falls in love with a young officer, Vladimir Nikolayevich. Her parents disapprove of the relationship, which continues into the winter through correspondence. Finally they decide to elope, marry quickly, and then throw themselves at the feet of her parents to beg forgiveness (confident that a marriage entered into the Russian Orthodox Church would be regarded as eternal and unbreakable).

- The plan was for Maria Gavrilovna to slip out in the middle of a winter’s night and take a sleigh to a distant village church, where her love would meet her for the wedding. On the night in question, a blizzard was raging, but the girl managed to do all she had promised and to reach the church. Her lover, on the other hand, driving alone to the rendezvous, became lost in the dark and the storm, arriving at the church many hours late to find no one there.

- The next morning, Masha was once more at home, but very ill. In a feverish delirium, she said enough to make it clear to her mother that she was hopelessly in love with the young officer. Her parents, deciding that this was a fated love, gave their permission for a wedding. But when they wrote to inform the officer of this fact, his reply was almost incoherent. He begged their forgiveness and insisted that his only hope was death. He rejoined the army (it was now the fatal year of 1812, when Napoleon made his famous attack on Russia), was wounded at the battle of Borodino, and died.

- Meanwhile, Masha’s father died, leaving her the richest young woman in her region. Suitors pressed for her hand, but she refused to accept anyone. She seemed to be living only for the memory of her lost love.

- Finally, though, she made the acquaintance of a wounded colonel of the hussars, Burmin, who was visiting the estate near hers. Burmin was a handsome man who had once had a reputation as a notorious rake, but who was now both quiet and modest in his personality. The two developed a warm friendship, and it became very clear that he was so restrained that he never made any declaration of love or formal proposal to her. Masha purposely arranged a situation in which they would be able to talk freely with no one else near. Finally he breaks his silence: He loves her passionately but cannot hope for any happiness with her because he is already married, has been married for four years, to a woman whom he does not know and whom he cannot expect ever to see again.

- To the astonished Masha, he explains that, in the winter of 1812, he was trying to rejoin his regiment, when a terrible blizzard came on. Riding in a troika with a guide, they became lost in unfamiliar country. Seeing a light in the distance, they drove toward it and found themselves at a village church where people were crying out «This way!» When he stopped at the church, he was told that the bride had fainted and that the priest did not know what to do. When they saw the young soldier, they asked him if he was ready to proceed. Burmin, the young rake, noticed the attractiveness of the bride and decided to play a prank by going through with the ceremony. The church was dark, lit only by a few candles, and everyone in it was little more than a shadow. When, at the end, he was told to kiss his bride, she realized that it was not her intended and fainted dead away. As the witnesses stared at him in horror, he raced out and drove off.

- He explains to Masha that he was so thoroughly lost that he still does not know the name of the village where he was married, or who the bride might have been. As the tale ends, Maria Gavrilovna takes the hand of the man she has come to love and identifies herself as the long-lost bride.[2]

Style[edit]

Pushkin uses his story as a means of parody on the classical themes of gothic motivation featured in Lenore (ballad) and Vasily Zhukovsky’s ballad, «Svetlana». In both of these ballads, the lover is only able to dream and ‘imagine’ life with their deceased lover. Pushkin plays on this idea by presenting the same situation for Marya; however, due to a case of most fortuitous and unforeseen circumstances Marya is actually married to her living lover. Pushkin imitates the style of these ballads, but creates it through a set of realistic circumstances.[3]

Themes[edit]

Hero[edit]

In The Belkin Tales, Pushkin uses a variety of stereotyped gentlemen suitors as the tales’ hero. Bumin acts as the hero in this short story. His wild and borderline criminal behaviour towards marrying an unknown bride in the church ultimately led him to marrying the woman of his dreams.[4]

Antihero[edit]

Vladimir is the story’s counter or antihero. Being a petty land owner, he is too poor to pursue Masha’s hand in marriage openly. Vladimir’s plans for marriage were brought to a halt by unfortunate circumstances (the blizzard, fatal injury during the war). However, the same unfortunate events are what grant Burmin the ability to lead a successful courtship with Maria.[5]

Structure[edit]

Over seventy percent of the sentences within the story are considered to be a simple sentence, which includes segments of simple sentences cut short by a semicolon.[6] The story’s plot can be dissected into 13 unique parts:[7]

- The two lovers are presented, along with their situation and plans to wed

- Maria makes her preparations to leave and spend her last moments at home

- Vladimir leaves and departs through the snowstorm to the church

- Maria falls ill at her home and professes her love to her parents

- Vladimir’s refuses to enter Maria’s home and enlists in the military

- The state of Maria and Vladimir’s injury and death from the Battle of Borodino

- Death of Masha’s father and her departure to a new estate

- Describes Maria’s faith to the memory of her dead lover

- A degression to the current state of affairs in Russia

- Burmin arrives and the feelings between Masha and Burmin is established

- Burmin’s declaration of love

- Burmin’s role in the events that occurred during the Blizzard when Masha and Vladimir were supposed to elope

- Brief explanation of events

Adaptations[edit]

Film[edit]

The story was made into a film by director Vladimir Basov. The film’s soundtrack was written by Georgy Sviridov, who later modified the soundtrack into a musical suite of the same name.[8]

Musical[edit]

Georgy Sviridov’s suite («musical illustrations to Alexander Pushkin’s story»), while mostly unknown in the Americas, is very popular in Russia. Based on the film score that he wrote for Basov’s film, the movements of the suite are as follows:[9]

- Troika

- Valse

- Spring — Autumn

- Romance

- Pastorale

- Little Military March

- Wedding

- Echo of the Valse

- Finale

References[edit]

- ^ Debreczeny, Paul. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin’s Prose Fiction. 1983.

- ^ Ledbetter, Steven: Program Notes for concert by MIT Symphony Orchestra. 2005.

- ^ Bethea, David M., and Sergei Davydov. «Pushkin’s Saturnine Cupid: The Poetics of Parody in the Tales of Belkin. 1981.

- ^ Gregg, Richard. “A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin”. 1971.

- ^ Gregg, Richard. “A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin”. 1971.

- ^ Debreczeny, Paul. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin’s Prose Fiction. 1983.

- ^ Ward, Dennis. “The Structure of Pushkin’s ‘tales of Belkin’”. 1955.

- ^ The Blizzard (1964 film)

- ^ Georgy Sviridov

Bibliography[edit]

- Bethea, David M., and Sergei Davydov. “Pushkin’s Saturnine Cupid: The Poetics of Parody in the Tales of Belkin”. PMLA 96.1 (1981): 9-10. Web.

- Debreczeny, Paul. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin’s Prose Fiction. Stanford, CA: Stanford UP, 1983. 80 & 94. Print.

- Gregg, Richard. “A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin”. Slavic Review 30.4 (1971): 749–751. Web.

- Ledbetter, Steven: Program Notes for concert by MIT Symphony Orchestra, 9 Dec. 2005.

- Ward, Dennis. “The Structure of Pushkin’s ‘tales of Belkin’”. The Slavonic and East European Review 33.81 (1955): 520–521. Web.

External links[edit]

- Parallel Russian-English text of the novel in ParallelBook format

- The Structure of Pushkin’s ‘Tales of Belkin’

- Pushkin’s Saturnine Cupid: The Poetics of Parody in The Tales of Belkin

- The Other Pushkin: a study of Alexander Pushkin’s prose fiction

- A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin

(Redirected from Metel (fiction))

This article is about the 1830 Aleksandr Pushkin short story. For other uses, see Blizzard (disambiguation).

«The Blizzard» (or The Snow Storm) (Russian: Мете́ль, Metél’ ) is the second of five short stories that constitute The Belkin Tales by Alexander Pushkin. The manuscript for the story was originally completed October 20, 1830. It was intended to be the last of The Belkin Tales to be published, but Pushkin decided to push the story to the front of the volume. The novella, so comical and at the same time so dramatic, is considered to be one of the masterpieces of Russian literature.[1]

Portrait of Alexander Pushkin (Orest Kiprensky, 1827)

Plot[edit]

Illustration accompanying the French edition of the story, ca. 1843

The plot concerns the relationships of an aristocratic young woman named Maria Gavrilovna (Gavrilovna is a patronymic, not a surname) and the unusual coincidences that accompany them. The following is copied from the program notes by Ledbetter (see sources):

- In 1811, a seventeen-year-old girl, Maria Gavrilovna, falls in love with a young officer, Vladimir Nikolayevich. Her parents disapprove of the relationship, which continues into the winter through correspondence. Finally they decide to elope, marry quickly, and then throw themselves at the feet of her parents to beg forgiveness (confident that a marriage entered into the Russian Orthodox Church would be regarded as eternal and unbreakable).

- The plan was for Maria Gavrilovna to slip out in the middle of a winter’s night and take a sleigh to a distant village church, where her love would meet her for the wedding. On the night in question, a blizzard was raging, but the girl managed to do all she had promised and to reach the church. Her lover, on the other hand, driving alone to the rendezvous, became lost in the dark and the storm, arriving at the church many hours late to find no one there.

- The next morning, Masha was once more at home, but very ill. In a feverish delirium, she said enough to make it clear to her mother that she was hopelessly in love with the young officer. Her parents, deciding that this was a fated love, gave their permission for a wedding. But when they wrote to inform the officer of this fact, his reply was almost incoherent. He begged their forgiveness and insisted that his only hope was death. He rejoined the army (it was now the fatal year of 1812, when Napoleon made his famous attack on Russia), was wounded at the battle of Borodino, and died.

- Meanwhile, Masha’s father died, leaving her the richest young woman in her region. Suitors pressed for her hand, but she refused to accept anyone. She seemed to be living only for the memory of her lost love.

- Finally, though, she made the acquaintance of a wounded colonel of the hussars, Burmin, who was visiting the estate near hers. Burmin was a handsome man who had once had a reputation as a notorious rake, but who was now both quiet and modest in his personality. The two developed a warm friendship, and it became very clear that he was so restrained that he never made any declaration of love or formal proposal to her. Masha purposely arranged a situation in which they would be able to talk freely with no one else near. Finally he breaks his silence: He loves her passionately but cannot hope for any happiness with her because he is already married, has been married for four years, to a woman whom he does not know and whom he cannot expect ever to see again.

- To the astonished Masha, he explains that, in the winter of 1812, he was trying to rejoin his regiment, when a terrible blizzard came on. Riding in a troika with a guide, they became lost in unfamiliar country. Seeing a light in the distance, they drove toward it and found themselves at a village church where people were crying out «This way!» When he stopped at the church, he was told that the bride had fainted and that the priest did not know what to do. When they saw the young soldier, they asked him if he was ready to proceed. Burmin, the young rake, noticed the attractiveness of the bride and decided to play a prank by going through with the ceremony. The church was dark, lit only by a few candles, and everyone in it was little more than a shadow. When, at the end, he was told to kiss his bride, she realized that it was not her intended and fainted dead away. As the witnesses stared at him in horror, he raced out and drove off.

- He explains to Masha that he was so thoroughly lost that he still does not know the name of the village where he was married, or who the bride might have been. As the tale ends, Maria Gavrilovna takes the hand of the man she has come to love and identifies herself as the long-lost bride.[2]

Style[edit]

Pushkin uses his story as a means of parody on the classical themes of gothic motivation featured in Lenore (ballad) and Vasily Zhukovsky’s ballad, «Svetlana». In both of these ballads, the lover is only able to dream and ‘imagine’ life with their deceased lover. Pushkin plays on this idea by presenting the same situation for Marya; however, due to a case of most fortuitous and unforeseen circumstances Marya is actually married to her living lover. Pushkin imitates the style of these ballads, but creates it through a set of realistic circumstances.[3]

Themes[edit]

Hero[edit]

In The Belkin Tales, Pushkin uses a variety of stereotyped gentlemen suitors as the tales’ hero. Bumin acts as the hero in this short story. His wild and borderline criminal behaviour towards marrying an unknown bride in the church ultimately led him to marrying the woman of his dreams.[4]

Antihero[edit]

Vladimir is the story’s counter or antihero. Being a petty land owner, he is too poor to pursue Masha’s hand in marriage openly. Vladimir’s plans for marriage were brought to a halt by unfortunate circumstances (the blizzard, fatal injury during the war). However, the same unfortunate events are what grant Burmin the ability to lead a successful courtship with Maria.[5]

Structure[edit]

Over seventy percent of the sentences within the story are considered to be a simple sentence, which includes segments of simple sentences cut short by a semicolon.[6] The story’s plot can be dissected into 13 unique parts:[7]

- The two lovers are presented, along with their situation and plans to wed

- Maria makes her preparations to leave and spend her last moments at home

- Vladimir leaves and departs through the snowstorm to the church

- Maria falls ill at her home and professes her love to her parents

- Vladimir’s refuses to enter Maria’s home and enlists in the military

- The state of Maria and Vladimir’s injury and death from the Battle of Borodino

- Death of Masha’s father and her departure to a new estate

- Describes Maria’s faith to the memory of her dead lover

- A degression to the current state of affairs in Russia

- Burmin arrives and the feelings between Masha and Burmin is established

- Burmin’s declaration of love

- Burmin’s role in the events that occurred during the Blizzard when Masha and Vladimir were supposed to elope

- Brief explanation of events

Adaptations[edit]

Film[edit]

The story was made into a film by director Vladimir Basov. The film’s soundtrack was written by Georgy Sviridov, who later modified the soundtrack into a musical suite of the same name.[8]

Musical[edit]

Georgy Sviridov’s suite («musical illustrations to Alexander Pushkin’s story»), while mostly unknown in the Americas, is very popular in Russia. Based on the film score that he wrote for Basov’s film, the movements of the suite are as follows:[9]

- Troika

- Valse

- Spring — Autumn

- Romance

- Pastorale

- Little Military March

- Wedding

- Echo of the Valse

- Finale

References[edit]

- ^ Debreczeny, Paul. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin’s Prose Fiction. 1983.

- ^ Ledbetter, Steven: Program Notes for concert by MIT Symphony Orchestra. 2005.

- ^ Bethea, David M., and Sergei Davydov. «Pushkin’s Saturnine Cupid: The Poetics of Parody in the Tales of Belkin. 1981.

- ^ Gregg, Richard. “A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin”. 1971.

- ^ Gregg, Richard. “A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin”. 1971.

- ^ Debreczeny, Paul. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin’s Prose Fiction. 1983.

- ^ Ward, Dennis. “The Structure of Pushkin’s ‘tales of Belkin’”. 1955.

- ^ The Blizzard (1964 film)

- ^ Georgy Sviridov

Bibliography[edit]

- Bethea, David M., and Sergei Davydov. “Pushkin’s Saturnine Cupid: The Poetics of Parody in the Tales of Belkin”. PMLA 96.1 (1981): 9-10. Web.

- Debreczeny, Paul. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin’s Prose Fiction. Stanford, CA: Stanford UP, 1983. 80 & 94. Print.

- Gregg, Richard. “A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin”. Slavic Review 30.4 (1971): 749–751. Web.

- Ledbetter, Steven: Program Notes for concert by MIT Symphony Orchestra, 9 Dec. 2005.

- Ward, Dennis. “The Structure of Pushkin’s ‘tales of Belkin’”. The Slavonic and East European Review 33.81 (1955): 520–521. Web.

External links[edit]

- Parallel Russian-English text of the novel in ParallelBook format

- The Structure of Pushkin’s ‘Tales of Belkin’

- Pushkin’s Saturnine Cupid: The Poetics of Parody in The Tales of Belkin

- The Other Pushkin: a study of Alexander Pushkin’s prose fiction

- A Scapegoat for All Seasons: The Unity and the Shape of the Tales of Belkin

| Метель | |

| Жанр: |

повесть |

|---|---|

| Автор: |

Александр Пушкин |

| Язык оригинала: |

русский |

| Год написания: |

1830 |

| Публикация: |

1831 |

«Метель» — повесть Александра Сергеевича Пушкина из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», написанная в 1830 и изданная в 1831 году. Повесть написана последней в цикле; она была закончена 20 октября 1830 года. Экранизирована в 1964 году.

Как и повесть «Барышня-крестьянка», «рассказана» подставному автору Белкину девицей К. И. Т.

Начало действия приурочено к 1811 году, продолжается после заграничного похода русской армии. Главные герои — Марья Гавриловна, решившаяся бежать с армейским прапорщиком Владимиром Николаевичем, и гусарский полковник Бурмин, с которым героиня по ошибке обвенчалась.

Повесть тесно перекликается с балладой Василия Жуковского «Светлана», начиная с эпиграфа, общего мистического настроя и заканчивая развязкой-толкованием[1].

Хронология

Хронология событий повести довольно точно установлена в ней самим автором:

- начало 1812 года: побег Марьи Гавриловны из дома и венчание с гусаром

- конец зимы или весна 1812 года: отъезд Владимира в армию.

- 24 июня 1812 года: вторжение французской армии в Россию, начало Отечественной войны.

- 26 августа 1812 года: Бородинское сражение, ранение и вскоре смерть Владимира «в Москве, накануне вступления французов». Передовые части наполеоновской армии вошли в Москву 2 сентября 1812 года.

- 31 марта 1814 года: вступление русской армии в Париж.

- конец 1814 — зима или весна 1815 года: приезд полковника Бурмина и знакомство с Марьей Гавриловной.

- лето 1815 года: объяснение Бурмина и Марьи Гавриловны. Объяснение происходит через три года после смерти Владимира.

Примечания

| Метель в Викицитатнике? | |

| Метель в Викитеке? |

- ↑ Комментарии к повести на сайте издательства «Просвещение».

| |

|

|---|---|

| Роман в стихах | Евгений Онегин |

| Поэмы |

Руслан и Людмила • Кавказский пленник • Гавриилиада • Вадим • Братья разбойники • Бахчисарайский фонтан • Цыганы • Граф Нулин • Полтава • Тазит • Домик в Коломне • Езерский • Анджело • Медный всадник |

| Стихотворения |

Стихотворения 1813—1825 (список) • Стихотворения 1826—1836 (список) |

| Драматургия |

Борис Годунов • Русалка • Сцены из рыцарских времён Маленькие трагедии: Скупой рыцарь • Моцарт и Сальери • Каменный гость • Пир во время чумы |

| Сказки |

Жених • Сказка о попе и о работнике его Балде • Сказка о медведихе • Сказка о царе Салтане • Сказка о рыбаке и рыбке • Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях • Сказка о золотом петушке |

| Художественная проза |

Арап Петра Великого • История села Горюхина • Рославлев • Дубровский • Пиковая дама • Кирджали • Египетские ночи • Путешествие в Арзрум • Капитанская дочка • Роман в письмах • Повесть о стрельце Повести Белкина: Выстрел • Метель • Гробовщик • Станционный смотритель • Барышня-крестьянка |

| Историческая проза |

История Пугачёва • История Петра |

| Прочее |

Список произведений Пушкина • Переводы Пушкина с иностранных языков |

| Неоконченные произведения выделены курсивом |

Повесть о юной девушке Марии, которая влюбилась в бедного прапорщика. Её родители были против их союза. Тогда молодые решили тайно обвенчаться, но метель по другому распорядилась их судьбами…

«Метель» читать

Кони мчатся по буграм,

Топчут снег глубокий…

Вот в сторонке божий храм

Виден одинокий.

……………………………………………….

Вдруг метелица кругом;

Снег валит клоками;

Черный вран, свистя крылом,

Вьется над санями;

Вещий стон гласит печаль!

Кони торопливы

Чутко смотрят в темну даль,

Воздымая гривы…

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р **. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: «Дети! придите в наши объятия».

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли, Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие… и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться… другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь… На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу.

Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых.

Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать — и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. — «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович». «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что вероятно любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастие: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre [1], тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура!

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной бледностию, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è, che dunque?.. [2]

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего… (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость «ли кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно…» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно…» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux [3]). «Теперь уж поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду…» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою…» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований… Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы… молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание… я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после… но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна… Непонятная, непростительная ветреность… я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать… Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…

Примечания

1. Да здравствует Генрих Четвертый (франц.).

2. Если это не любовь, так что же? (итал.).

3. Сен-Пре (франц.)

❤️ 41

🔥 23

😁 22

😢 19

👎 21

🥱 18

Добавлено на полку

Удалено с полки

Достигнут лимит

Краткое содержание «Метель»

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 4460.

Обновлено 12 Октября, 2022

О произведении

Повесть Пушкина «Метель» была написана в 1830 году в Болдино. Она стала последним произведением прозаического цикла «Повести Белкина», изданного в Петербурге в 1831 году. Повесть «Метель» написана в традициях литературного направления реализм.

События произведения охватывают отрезок времени с 1811 по 1816 год. В нем упоминаются Отечественная война 1812 года, Бородинское сражение, взятие Наполеоном Москвы и вступление русских в Париж. Сюжет «Метели» перекликается с сюжетом баллады В. Жуковского «Светлана», отрывок из которой был вынесен Пушкиным в эпиграф повести.

На нашем сайте вы можете прочитать онлайн краткое содержание «Метели», которое поможет подготовиться к уроку или к проверочной работе по литературе.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Место и время действия

События повести происходят в 1811–1816 годах в России: в поместье Ненарадово, селе Жадрино.

Главные герои

- Марья Гавриловна – «стройная, бледная и семнадцатилетняя девица», считалась богатой невестой. По ошибке была повенчана с Бурминым.

- Бурмин – гусарский полковник двадцати шести лет, «с Георгием в петлице и с интересной бледностию», с ним по ошибке Марья повенчалась в Жадрино во время сильной метели, а после полюбила его.

Другие персонажи

- Владимир Николаевич – бедный армейский прапорщик, возлюбленный Марьи Гавриловны, с которым она собиралась повенчаться в Жадрино.

- Гаврила Гаврилович Р** – отец Марьи Гавриловны.

- Прасковья Петровна – мать Марьи Гавриловны.

Краткое содержание

Конец 1811 года. Гаврила Гаврилович Р**, владелец поместья Ненарадова, радушный и гостеприимный хозяин, часто принимал у себя соседей, многие из которых приезжали посмотреть на его дочь – Марью Гавриловну. Воспитанная на французских романах, девушка была взаимно влюблена в бедного прапорщика Владимира Николаевича.

Родители Марьи были против их отношений, поэтому влюбленные тайно встречались, «были в переписке»

. По законам французских романов они решили тайно повенчаться, а после броситься в ноги к родителям, которые будут тронуты их постоянством, простят и благословят.

По договоренности в назначенный день Марья должна будет выйти ночью в сад через заднее крыльцо, сесть в уже подготовленные Владимиром сани и ехать в село Жадрино, где в церкви ее будет ожидать возлюбленный.

Накануне побега Марья не спала всю ночь, собирала вещи, написала прощальные письма подругам и родителям. Перед рассветом девушка задремала, но просыпалась от пугающих видений: ей казалось, что побег обнаружил отец и в наказание бросил ее в темное подземелье, а после девушке привиделся окровавленный, умирающий Владимир. В ночь побега «на дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали»

. Как и было договорено, девушка села в присланные возлюбленным сани и поехала в Жадрино.

Владимир день перед венчанием провел в делах: договорился с жадринским священником, встретился с другом и вечером отправился на венчание. Однако в поле героя настигла сильная метель, он заблудился и выехал к Жадрино только к рассвету. Церковь уже была заперта.

Утром следующего дня Марья, как обычно, вышла к родителям. Вечером же девушке внезапно стало плохо, «открылась сильная горячка»

и она «две недели находилась у края гроба»

. В доме никто не знал о побеге, «но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну»

, впрочем, ее слова были бессвязны, поэтому мать поняла только то, что дочь «смертельно влюблена во Владимира Николаевича»

.

Посоветовавшись, Гаврила Гаврилович и Прасковья Петровна решили одобрить выбор девушки. Родители сообщили Владимиру о своем согласии на брак. Однако к их удивлению в ответ юноша прислал «полусумасшедшее письмо»

, в котором сообщил, что больше никогда не появится в их доме и просил забыть о нем. Вскоре Владимир уехал в армию. «Это было в 1812 году»

. После случившегося Марья никогда не вспоминала о Владимире, только однажды, увидев его имя в числе раненых под Бородином, упала в обморок.

Вскоре умер Гаврила Гаврилович, оставив Марью наследницей всего имения. Дочь с матерью переехали в ***ское поместье. «Женихи кружились»

вокруг Марьи, но она никому не подавала надежды. Девушка берегла все, что напоминало ей о бывшем возлюбленном, который к тому времени погиб в Москве.

После блистательной победы русских над Наполеоном в соседнее поместье приезжает раненый полковник Бурмин. Мужчина начинает ухаживать за девушкой, их симпатия взаимна, однако Марья никак не может понять, что удерживает его от признания. В это время все соседи уже давно говорила об их свадьбе «как о деле уже конченном»

.

Наконец Бурмин решается признаться Марье в чувствах. Мужчина говорит, что страстно влюблен в девушку, однако у него есть страшная тайна, которая способна стать «непреодолимой преградой»

между ними: «я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь»

.

Как оказалось, В 1812 году Бурмин ехал в Вильну к своему полку. На одной из станций началась сильная метель, но «непонятное беспокойство овладело»

им, и он отправился в самую бурю. По дороге ямщик заблудился и, ориентируясь на огонек, они выехали к деревянной церкви. В храме Бурмина приняли за жениха и он, посчитав невесту хорошенькой, из-за своей «непонятной, непростительной ветрености»

согласился венчаться. Однако когда после окончания обряда им сказали поцеловаться, девушка вдруг вскрикнула: «Ай, не он! не он!»

и упала в обморок. Бурмин быстро вышел из церкви и беспрепятственно уехал прочь.

Взволнованная Марья спросила, не знает ли он, что случилось с его женой, но Бурмин даже не помнил названия станции, с которой ехал.

«— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…»

И что в итоге?

Марья Гавриловна — узнаёт в Бурмине человека, с которым их обвенчали по ошибке.

Бурмин — узнаёт в Марье девушку, с которой обвенчался четыре года назад, бросается к её ногам.

Владимир Николаевич — уезжает в армию, позже его имя числится в списке раненных под Бородино и умерших.

Заключение

В повести «Метель» Пушкин на примере счастливой истории Марьи Гавриловны и Бурмина раскрыл тему значения неведомых, потусторонних, мистических сил и случая в жизни человека. Воплощением этого мистического начала в произведении является метель, которая в буквальном смысле «сводит» совершенно незнакомых людей, помогая им обрести любовь и счастье.

Рекомендуем не ограничиваться кратким пересказом «Метели», а прочесть весь цикл «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» в полном варианте.

Тест по повести

После прочтения пройдите небольшой тест:

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Наталья Оконная

12/13

-

Дашуля Коваленко

11/13

-

Алёна Глебова

12/13

-

Nikita Rapatsevich

8/13

-

Настя Шустова

13/13

-

Даниил Павлов

13/13

-

Ирина Савосткина

11/13

-

Светлана Летунова

12/13

-

Тимур Дада

10/13

-

Алик Янских

12/13

Рейтинг пересказа

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 4460.

А какую оценку поставите вы?

«Мете́ль» — повесть Александра Сергеевича Пушкина из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», написанная в 1830 в Болдине и изданная в 1831 году. Повесть написана последней в цикле; она была закончена 20 октября 1830 года. Экранизирована в 1964 году.

Как и повесть «Барышня-крестьянка», «рассказана» подставному автору Белкину девицей К. И. Т.

Повесть тесно перекликается с балладой Василия Жуковского «Светлана», начиная с эпиграфа, общего мистического настроя и заканчивая развязкой-толкованием[1].

Сюжет

Начало действия приурочено к 1811 году, продолжается после заграничного похода русской армии.

Марья Гавриловна, дочь зажиточного помещика, влюбляется в бедного армейского прапорщика Владимира Николаевича. Они тайно встречаются и ведут переписку, несмотря на недовольство родителей Марьи Гавриловны. Вскоре Владимир предлагает девушке бежать вместе с ним и обвенчаться в церкви соседнего села. Приехавшая в церковь Марья Гавриловна не застаёт там своего жениха, — Владимир попал в сильную метель и сбился с дороги. Проезжавший мимо церкви гусарский полковник Бурмин ради забавы решил выдать себя за жениха и обвенчался с Марьей Гавриловной, которая была без сознания при его приезде и во время венчания. Когда им объявили, что можно поцеловаться, Марья Гавриловна очнулась и закричала «Это не он!». Бурмин спешно уехал из церкви, а заблудившийся и вернувшийся домой ни с чем Владимир написал полусумасшедшее письмо, в котором говорилось, что он никогда не ступит ногой в дом своей бывшей невесты.

Вскоре началась Отечественная война 1812 года, Владимир ушёл воевать, был тяжело ранен в сражении под Бородино и через несколько дней умер. 26-летний полковник Бурмин же благополучно вернулся с войны, став кавалером Георгиевского креста и вновь встретил Марью Гавриловну, в которую страстно влюбился. Он рассказал ей свою историю о том, как он ещё до войны ради шутки обвенчался с молодой девушкой и теперь не имеет надежды на то, чтобы отыскать ту, с которой так жестоко поступил. После слов Марьи Гавриловны: «Боже мой, Боже мой! Так это были вы! И вы не узнаёте меня?» Бурмин «побледнел и бросился к её ногам».

Хронология

Хронология событий повести довольно точно установлена в ней самим автором:

- начало 1812 года: побег Марьи Гавриловны из дома и венчание с гусаром Бурминым.

- конец зимы или весна 1812 года: отъезд Владимира в армию.

- 12 июня 1812 года: вторжение французской армии в Россию, начало Отечественной войны.

- 26 августа 1812 года: Бородинское сражение, ранение и вскоре смерть Владимира «в Москве, накануне вступления французов». Передовые части наполеоновской армии вошли в Москву 2 сентября 1812 года.

- 31 марта 1814 года: вступление русской армии в Париж.

- конец 1814 — зима или весна 1815 года: приезд полковника Бурмина и знакомство с Марьей Гавриловной.

- лето 1815 года: объяснение Бурмина и Марьи Гавриловны. Объяснение происходит через три года после смерти Владимира.

В искусстве

- 1918 — Метель — немой фильм. Режиссёр Николай Маликов (фильм не сохранился)

- 1964 — Фильм «Метель» (СССР). Режиссёр Владимир Басов. К этому фильму композитором Георгием Свиридовым сочинён романс «Метель» (позднее переработанный в сюиту и ставший самостоятельным, широко известным произведением), а также прочие музыкальные иллюстрации к повести

- 1984 — Метель (телеспектакль), (СССР). Режиссёр Пётр Фоменко

- 2010 — «Метель» — российский кукольный мультфильм студии «Пчела». Режиссёр Мария Муат.

Примечания

- ↑ Комментарии к повести Архивная копия от 22 августа 2010 на Wayback Machine на сайте издательства «Просвещение».

Эта страница в последний раз была отредактирована 12 декабря 2022 в 12:13.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.