Методика составления родословной

Сбор

сведений о семье начинается с человека,

называемого пробандом.

Обычно это больной с изучаемым

заболеванием. Дети одной родительской

пары называются сибсами

(братья,

сестры).

При

составлении родословной ведется краткая

запись данных о каждом члене рода с

указанием его родства по отношению к

пробанду. Обычно указываются: фамилия,

имя и отчество, дата рождения и смерти,

возраст, национальность, место жительства

семьи, профессия, наличие хронических

заболеваний в семье, причину смерти

умерших и др.

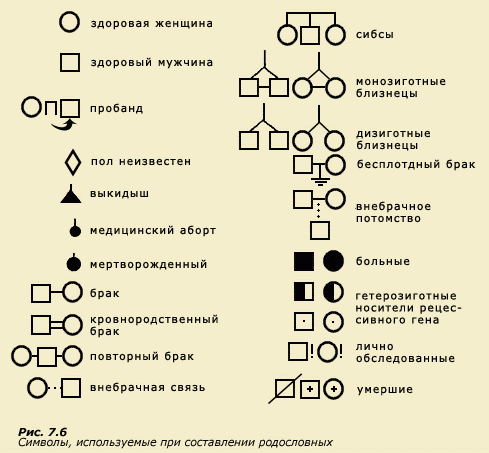

После

сбора сведений составляют графическое

изображение родословной, используя

систему условных обозначений (рис.6.1

«Символы, используемые при составлении

родословной».

Правила

составления родословных

-

Родословную

изображают так, чтобы каждое поколение

находилось на своей горизонтали или

радиусе (для обширных родословных).

Поколения нумеруются римскими цифрами,

а члены родословной — арабскими. -

Составление

родословной начинают от пробанда.

Расположите символ пробанда (в зависимости

от пола — квадратик или кружок, обозначенный

стрелочкой) так, чтобы от него можно

было рисовать родословную как

вниз, так и вверх. -

Сначала

рядом с пробандом разместите символы

его родных братьев и сестер в порядке

рождения (слева направо), соединив их

графическим коромыслом. -

Выше

линии пробанда укажите родителей,

соединив их друг с другом линией брака. -

На

линии (или радиусе) родителей изобразите

символы ближайших родственников и их

супругов, соединив соответственно их

степени родства. -

На

линии пробанда укажите его двоюродных

и т.д. братьев и сестер, соединив их

соответствующим образом с линией

родителей. -

Выше

линии родителей изобразите линию

бабушек и дедушек. -

Если

у пробанда есть дети или племянники,

расположите их на линии ниже линии

пробанда. -

После

изображения родословной (или одновременно

с ним) соответствующим образом покажите

обладателей или гетерозиготных носителей

признака (чаще всего гетерозиготные

носители определяются уже после

составления и анализа родословной). -

Укажите

(если это возможно) генотипы всех членов

родословной. -

Если

в семье несколько наследственных

заболеваний,не связанных между собой,

составляйте родословную для

каждой

болезни по отдельности.

Графическое

изображение родословной может

вертикально-горизонтальным или

расположенным по кругу (в случае обширных

данных). Схема родословной сопровождается

описанием обозначений под рисунком,

которое называется легендой.

Генограмма

— это графическая запись информации о

семье (классически и клинически — в трех

поколениях), ее составление и исследование

является методом семейной психотерапии.

Генограмма

семьи — своего рода родословное древо,

но с несколько иной системой записей и

иными целями. Мужчины здесь обозначаются

квадратами, женщины — кругами. У этих

кругов и квадратов отмечаются даты

рождения и смерти (если человек умер).

Линиями между значками обозначаются

даты вступления в зарегистрированный

или незарегистрированный брак,

разъезд-разрыв-развод. Характер отношений

между теми или иными членами рода —

близкие, конфликтные, противоречивые

— также можно обозначить линиями разных

начертаний (двойные, ломаные и пр.). Как,

впрочем, и причину конфликта — например,

если супруги конфликтуют из-за своего

ребенка.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- Юрий Иванович АРУЦЕВ (педагог-организатор ГОУ ЯО ЦДЮТур и Эк., председатель ЯрИРО)

- Евгений Евгеньевич ВОРОНИН (врач анестезиолог-реаниматолог, член Совета ЯрИРО)

- Людмила Петровна СМИРНОВА (заслуженный учитель РФ, член Совета ЯрИРО)

- Автор-составитель: Светлана Анатольевна ПАРШИНА (методист ГОУ ЯО ЦДЮТур и Эк.)

Представленные материалы являются результатом проведения областного семинара «Основы генеалогии». Они адресованы педагогам образовательных учреждений всех типов и видов, занимающихся с обучающимися историко-родословными исследованиями.

© ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 2011. — 16 с.

Комментарий ЯрИРО: материалы, начиная с раздела № 2 «Этапы родословного исследования», рекомендованы всем, кто занимается родословием. Как начинающим, так и имеющим опыт.

СОДЕРЖАНИЕ

-

Учебно-тематический план.

-

Этапы родословного исследования.

-

Ключевые понятия.

-

Методические рекомендации ЯрИРО по планированию родословных исследований.

-

Примерный перечень вопросов для начального этапа составления родословной семьи.

-

Методические рекомендации ЯрИРО по составлению паспорта (легенды) на семейную реликвию.

-

Методические рекомендации ЯрИРО по описанию фотографии из семейного архива.

-

Методические рекомендации ЯрИРО по составлению паспорта (легенды) на отчий дом.

Раздел 1 Учебно-тематический план.

Цель: способствовать формированию у слушателей навыков организации работы с обучающимися по родословному исследованию.

Категория слушателей: педагоги образовательных учреждений Ярославской области всех типов и видов, занимающиеся родословными исследованиями.

Срок обучения: 24 часа.

Форма обучения: очная.

| № | Тема | Часов | Лекции | Практика | Сам. работа | Контроль |

| 1 | Родословие, как вспомогательная историческая дисциплина. Планирование родословного исследования. Юридические аспекты родословных исследований. | 6 | 6 | |||

| 2 | Понятие «Семейный архив». Методы и приёмы формирования семейного архива. | 6 | 4 | 2 | Работа с персональной карточкой. | Составление родословного древа. |

| 3 | Методика описания семейной фотографии, семейной реликвии, отчего дома. | 6 | 2 | 4 | Описание фотографии, отчего дома с использованием инструктивной карты. | |

| 4 | Оформление исследовательской работы. Итоговое зачётное занятие. | 6 | 3 | 3 | Решение индивидуальных зачётных заданий. Работав группах. | |

| ИТОГО | 24 | 15 | 9 |

Необходимое оборудование:

— Занятие № 2: тетрадь, конверты, папки для бумаг, калька, цветная бумага чёрного или иного тёмного цвета, простой карандаш (мягкий 2М-4М).

— Занятие № 3: увеличительное стекло, линейка деревянная, рулетка, метровая лента, диктофон, фотоаппарат.

Раздел 2 Этапы родословного исследования

Этапы родословного исследования можно представить в виде горы, по которой исследователь движется от основания к вершине, совершая, подобно альпинистам, восхождение.

| IV Этап — оформление работы

III этап — Построение родословных связей II этап — Обработка и систематизация данных I этап — Сбор материала |

Задачи: 1. подготовить работу к публикации; 2. описать источники, сформулировать выводы.

Задачи: 1. построить родословное древо; 2. ввести сведения в компьютерную базу. Задачи: 1. привести в систему все материалы; 2. ознакомить с собранными материалами родственников с целью внесения дополнений и уточнений. Задачи: 1. собрать материалы по отцовской и материнской линиям 2. собрать исторические справки о времени; 3. изучить историю отчего дома; 4. изучить историю своей фамилии; 5. изучить историю семейных реликвий; 6. определить помощников в исследовании и источники получения информации |

Раздел 3. Ключевые понятия.

Семейный архив — (в генеалогии) понятие, которое определяет приведённые в единую учётную систему различные материалы, духовные, морально-нравственные ценности семьи, хранящиеся в специально выделенном для этого месте и подготовленные таким образом к постоянному изучению, пополнению, уточнениям с целью передачи его следующим поколениям. Семейный архив, как правило, состоит из нескольких основных частей:

- фотоархив семьи;

- архив семейных документов;

- архив семейных реликвий;

- родословные схемы.

Семейная реликвия — (в генеалогии) понятие, включающее в себя самые разные предметы, сопутствующие человеческой жизни, хранящиеся в семье и несущие на себе яркий отпечаток того, кому они принадлежали или принадлежат. Расставание с такими предметами невозможно в силу их не только и не столько материальной, сколько духовной ценности. Семейная реликвия передаётся от поколения к поколению с возрастанием своей исторической значимости, является составной частью семейного архива.

Отчий дом — (в генеалогии) понятие, включающее в себя всё, что связано с родителями и воспитанием в семье, то место, куда мечтает вернуться благовоспитанный человек, где прошли его детство и юность, с которым связаны лучшие воспоминания, опора поколений и их нравственный стержень. Понятие «Отчий дом» определяет не столько дом в буквальном смысле слова, сколько множество самых разных чувств, эмоций, переживаний, связанных с местом, где он находится или находился, ибо это огромный мир, хранящийся у нас в душе. Стремление человека вернуться в отчий дом есть его благодарность родителям за их подвиг воспитания.

Раздел 4. Рекомендации по планированию родословных исследований.

Приступая к исследованию истории рода необходимо владеть приёмами планирования работы. Умение планировать свой труд не только облегчает любой вид деятельности, но и позволяет бережно расходовать время. Особенно важно это для учащихся. Научиться распоряжаться своим временем разумно, пожалуй, главное, чему необходимо научиться самому и научить детей – управлять временем. Поэтому, с самого начала работы над родословной необходимо следующее:

I. Определить цель создания родословной.

- Только для удовлетворения личного интереса.

- Только для внутрисемейного использования.

- Для всех представителей рода с целью развития у них интереса к собственной истории и продолжению исследований.

- Воссоздать историю рода в контексте истории страны, или «малой родины».

- Опубликование полученных материалов в печати с целью сохранения их для потомков и общественности.

II. Определить этапы достижения цели.

- 1-й этап. Сбор всех видов материалов.

- 2-й этап. Обработка и систематизация собранных материалов.

- 3-й этап. Построение родословных связей.

- 4-й этап. Оформление работы.

III. Определить задачи каждого этапа и методы их решения.

1-й этап. Сбор всех видов материалов.

Задача 1. Собрать все материалы по мужской линии.

Методы решения:

- Выбрать документы, письма, фотографии, личные вещи, реликвии, награды и др. по исследуемой персоне.

- Записать на диктофон воспоминания самого родственника или знавших его людей о событиях, связанных с его рождением и жизнью.

- Записать автобиографический или биографический материал, используя перечень вопросов для начального этапа составления родословной.

- Выбрать все фотографии. На самые старинные фотографии составить легенду, используя рекомендации ЯрИРО.

- Выбрать семейные реликвии и составить паспорт на них (легенду), используя рекомендации ЯрИРО.

- Сформулировать запросы в архивные учреждения.

Задача 2. Собрать все материалы по женской линии.

Методы решения: аналогично.

Задача 3. Собрать исторические справки о времени, в котором жили представители рода.

Методы решения:

- Работа в библиотеке или в Интернете со словарями, энциклопедиями, справочниками, иной справочной литературой.

- Изучение хронологии исторических событий в крае, стране.

- Работа в архивных учреждениях.

Задача 4. Изучить историю отчего дома.

Методы решения:

- Определить место нахождения, время постройки, этажность, архитектурные особенности, кто проживал, мемориальные доски, легенды, степень сохранности, значимость для истории.

- Работа в библиотеке или в Интернете с краеведческой, справочной или специальной литературой.

- Работа в архивных учреждениях.

- Привлечение специалистов-консультантов в данной области знаний.

Задача 5. Изучить историю своей фамилии и фамилий смежных родов.

Методы решения:

- Выделить все фамилии, обнаруженные в процессе поиска. Расположив их в алфавитном порядке, сформировать фамильный навигатор.

- Работа в библиотеке или в Интернете со справочной литературой.

- Привлечение специалистов-консультантов в данной области знаний.

- Определить национальный состав рода.

Задача 6. Определить помощников в исследовании и источники информации.

Методы решения:

- Привлечь к исследованиям родителей, родственников или иных лиц.

- Определить научного руководителя.

- Привлечение специалистов в области генеалогии, смежных исторических и иных дисциплин.

2-й этап. Обработка и систематизация собранных материалов.

Задача 1. Систематизировать все собранные материалы.

Методы решения:

- Распределить отдельно документы, фотографии, письма, и др. по каждому представителю рода по персональным папкам.

- Каждому представителю рода присвоить универсальный персональный шифр.

- Разобранные документы сканировать, проложить тёмной (желательно) бумагой, систематизировать по конвертам. Конверты, относящиеся к одной персоне, вложить в персональную папку.

- Разобранные Фотографии сканировать, проложить тёмной (желательно) бумагой, систематизировать по конвертам. Конверты, относящиеся к одной персоне, вложить в персональную папку.

- Все материалы ввести в базу данных и сохранить на цифровом носителе.

Задача 2. Показать полученные материалы или их фрагменты родственникам для ознакомления и корректировки.

Методы решения:

- Очно, при личной встрече.

- Очно, по Интернету.

- Заочно, по телефону.

- Заочно, путём переписки.

- Получить письменное разрешение на публикацию материалов.

3-й этап. Построение родословных связей.

Задача 1. Построить родословное древо.

Методы решения:

- Вычертить рабочие схемы родов с учётом поправок и уточнений родственников.

- Объединить рабочие схемы родов в единую родословную.

- Указать библиографию, иные источники (по существующим международным правилам).

Задача 2. Ввести сведения в компьютерную базу данных.

Методы решения:

- Провести все необходимые уточнения и создать базу данных.

- Сделать копии работы на цифровых носителях, обеспечив их безопасность.

4-й этап. Оформление работы.

Задача 1. Творческое оформление работы.

Методы решения:

- Издание книги.

- Создание фильма.

- Самостоятельно «от руки».

- Самостоятельно с использованием приёмов декоративно-прикладного творчества.

- Исполнение у профессиональных дизайнеров.

- Иные решения.

Раздел 5.Примерный перечень вопросов для начального этапа составления родословной семьи.

-

День, месяц и год рождения. Свидетельство о рождении.

-

Место рождения, было ли крещение, и кто был восприемниками.

-

В какой школе учился. Успеваемость. Любимые предметы. Отношения с учителями. Годы учебы.

-

Окончание школы – выпускной вечер (что запомнилось)

-

Увлечения детства. Моделирование, шитье, спорт, музыка, коллекционирование и т.д.

-

Служба в армии (какие части; где служил; воевал; ранения; награды; послужной список; специальности; в какие годы служил).

-

Какое образование получил в последующем (институт, техникум – какой и где, годы учебы).

-

Знание языков.

-

Где и на каких должностях работал, в какие годы. Научные звания и специальности.

-

Поощрения на работе (награды, грамоты, статьи в печати, почетные звания и т.д.).

-

Отношение к религии.

-

Умение играть на музыкальных инструментах (каких).

-

Создание семьи. Когда и где вступили в брак. Фамилия, имя, отчество и даты рождения супругов. Как играли свадьбу, сколько было приглашенных, что запомнилось особо. Развод, возможные причины.

-

Когда появились дети. Их имена, было ли крещение и кто восприемники.

-

В каких условиях жила молодая семья, как условия изменялись со временем.

-

Отношения между супругами (кто был главным в доме; как отдыхали, что особенно ценное было в семье для воспитания детей и т.д.).

-

Свидетельство о заключении брака, развода (копии).

-

Любимое занятие, увлечения (игры, музыка, спорт и т.д.)

-

Характер

-

Какими болезнями страдал (если возможно указать).

-

Любимые блюда и напитки (в т.ч. алкогольные).

-

Внешность, рост, походка, стрижка, наличие бороды, привычки, в т.ч. вредные.

-

Любимые певцы, актеры, фильмы, картины, книги, писатели, художники, поэты и т.д.

-

Семейные легенды, байки, анекдоты, небылицы, необычные поступки

-

Об умерших родственниках: день, месяц, год, причина смерти. Копия свидетельства о смерти. Где умер и где похоронен. Сохранилось ли надгробие и надпись на нем.

-

Фотоархив.

Раздел 6. Методические рекомендации ЯрИРО по составлению паспорта (легенды) на семейную реликвию.

Семейные реликвии, это памятные вещи: письма, фотографии, предметы, которые передаются из поколения в поколение по наследству. Эта замечательная традиция сохраняется во многих семьях. Крепкая семья – от крепких традиций. Не секрет, что семейные традиции способствуют укреплению семьи, сближению её членов, способствует взаимопониманию поколений рода. Знание истории семейной реликвии формирует у юного исследователя навыки экспертизы, понимание значимости реликвии для членов семьи и будущих поколений, и, как следствие, бережное отношение к историческим предметам, сопутствующим человеческой жизни. Кроме того, умение рассказать о семейной реликвии интересно, захватывающе, эмоционально, развивает у подростка навыки литературной речи.

-

Название реликвии.

-

Шифр, инвентарный номер *(СР-П-Ив.-№5 – семейная реликвия, посуда, принадлежит Иванову И.И., присвоен №5).

-

Дата поступления, передачи семейной реликвии нынешнему владельцу.

-

От кого поступила и у кого хранилась до передачи.

-

Количество предметов, из которых состоит семейная реликвия.

-

Характеристика реликвии: наименование, краткое описание внешнего вида, формы, цвета, размеров, характерных деталей.

-

Данные о материале и его сохранности. Повреждения и утраты.

-

Для альбомов, брошюр, тетрадей – размеры и объём.

-

Для фотографий – описание согласно рекомендациям ЯрИРО.

-

Способ поступления реликвии: кем и где найдена или подарена.

-

Сведения о реликвии: время и место изготовления, назначение и способ употребления. Её предыдущая история – хронология и бытование предмета.

-

Связь семейной реликвии с определённой этнической, этнографической средой.

-

Авторство – если возможно установить.

-

Примерная материальная стоимость реликвии. Её цена при покупке предыдущим владельцем, если это известно.

-

Описание надписей, клейм, монограмм, марок и других знаков, нанесенных на реликвию.

-

Социальная значимость семейной реликвии – представляет ценность для краеведческих исследований, отделов истории, местных, региональных, центральных музеев.

*Для удобства шифрования рекомендуется ввести наиболее часто встречающиеся обозначения:

А — альбом, ВП — военная принадлежность, ВП/О — военная принадлежность оружие, Д — драгоценность, ЛВ — личная вещь (платок, портсигар, шаль и т.д.), О — одежда и обувь, ПД — письма и дневники, П — посуда, ПП — постельные принадлежности, ПИ — произведения искусства (картины, плетение, шитьё и т.д.), У — украшения, Ф — фотография. Разумеется, экспонаты, могут иметь комбинированный шифр.

Раздел 7 Методические рекомендации ЯрИРО по описанию фотографии из семейного архива

Приступая к работе по созданию методики описания фотографии из семейного архива или альбома, мы столкнулись с целым рядом трудностей, связанных с фактическим отсутствием методических рекомендаций. Ни одна из существующих методик, как профессиональных, так и любительских, не отвечает задачам генеалогии. Описательная часть фотографии, кроме формальных данных, должна иметь литературную составляющую, которая позволит исследователю (и особенно подростку) эмоционально переживать малые и большие открытия, приобретая навыки сопоставления полученных данных и наблюдений, поиска информации, развивать язык, речь, наблюдательность и экспертное мышление.

Раздел I. Оценка общего количества фотографий, подлежащих учёту.

Раздел II. Хронологические рамки и принадлежность фотографии.

1. Временные рамки

XIX в.;

- начало XX в. до 1914 г.;

- период 1-й Мировой войны и Гражданской войны в России;

- довоенный период;

- период Великой Отечественной войны;

- послевоенный период до 1960-х годов;

- современный период до 1990-х годов (распад СССР);

- современный период;

- общее количество.

2. Владелец фотографии

- Фамилия, имя, отчество.

- Персональный шифр в родословной схеме либо его отношение к семье.

- Наличие негативов.

Раздел III. Описание фотографий из семейного архива.

1. Формат фотографии

Материал: фотобумага, плёнка (слайд), эмаль, камень.

- Форма: прямоугольная, квадратная, овальная, неправильная

- обрез: прямой или фигурный.

- Наличие паспарту.

- Размер собственно фотографии (в мм).

- Размер паспарту (в мм).

2. Вид фотографии

- Общей характер исполнения: оригинал, отреставрированный оригинал, фотокопия с подлинника, фотокопия с фотокопии, цифровая, цифровая копия с подлинника, цифровая копия с обработкой фотографии (удаление различных повреждений, усиление или ослабление теней, удаление фрагментов изображения, персонажей и т.п. изменения), коллаж, фотоколлаж.

- Качество исполнение: любительская, профессиональная. Жанр: портрет, групповая съёмка, бытовой, батальный, натюрморт, пейзаж, анималистика, флора, профессиональные жанры, фотография на документ.

- Место съёмки: в помещении, кабинетная-салонная, вне помещения.

- Персонажи: портрет, семейная, семейная с незнакомыми лицами.

- Цветовые характеристики: черно-белая, черно-белая раскрашенная, тонированная (сепия), фотография с применением ретуши, цветная.

3. Время и место съёмки

- Дата: точная, предположительная, время фотографирования на настоящий момент не установлено (в этом случае можно обратиться за помощью к специалистам – сотрудникам архивов фотодокументов, профессиональным антикварам, модельерам).

- Название ателье.

- Адрес места съёмки или ателье.

- Владелец ателье или фотосалона или имя фотографа.

- Повод для фотографирования (известный или предполагаемый).

- Историческая справка (описание значимых исторических событий в стране, чем и как жили современники запечатленных на фотографии персонаже).

4. Кто изображен на фотографии (порядок описания: слева направо, снизу вверх)

-

Количество персонажей.

-

Кем они приходятся владельцу фотографии. Их персональные шифры в родословной схеме.

-

Главные персонажи из запечатленных на фото.

-

Подробное описание внешности, характерных черт, одежды, её деталей, украшений, атрибутов, военной формы и проч.

-

Судьбы людей, запечатленных на фотографии.

-

Подробное описание условий фотографирования – вне помещения, в условиях военных действий, в домашней обстановке и т.п.

-

Описание атрибутов салона, кабинета, иного помещения, использование декораций, фона.

-

Наличие надписей.

5. Наличие подлинных копий.

Раздел IV. Описание паспарту.

1. Техническая характеристика

Материал: плотная бумага, тонкий картон, толстый картон, кожа, металл и др.

-

Размер

-

Цвет

2. Лицевая сторона

-

Реквизиты ателье.

-

Штампы, тиснения, медали награды.

-

Надписи.

3. Оборотная сторона

-

Реквизиты ателье.

-

Штампы, медали, награды.

-

Украшения и орнаменты: ангелы, валентинки, морская тематика, дети, фауна, флора, мифология, геральдика и проч.

Раздел V. Оценка степени сохранности фотографии.

1. Степень сохранности

- 1-я степень – отличная.

-

2-я степень – хорошая.

-

3-я степень – удовлетворительная (незначительные дефекты).

-

4-я степень – неудовлетворительная (значительные дефекты).

-

5-я степень – утрачено для потомков и истории.

2. Характер повреждений

-

Выцветание отдельных участков: незначительное, значительное.

-

Общее выцветание: незначительное, значительное, полное.

-

Механическое повреждение: царапины, надрывы, разрывы, сломы, смятия, перфорации, деформации и проч.

-

Наличие клея и иными химических загрязнителей.

-

Наличие биологических загрязнителей.

-

Воздействие сырости, влаги, огня и проч.

-

Следы реставрации.

3. Хранение фотографии

-

Условия хранения: удовлетворительные, неудовлетворительные.

-

Место хранения: в домашнем хаотичном собрании документов, в семейном архиве (приведенные в учётную систему, облегчающую нахождение и поиск всех материалов, касающихся истории семьи), в профессиональном собрании (в условиях), или архиве.

-

Характер хранения: в раме, в альбоме, в конверте, музейная витрина, на цифровом носителе.

VI. Социальная значимость фотографии.

1. Представляет ценность для:

-

только семьи

-

краеведческих исследований

-

местных музеев

-

региональных музеев

-

центральных музеев

Раздел 8. Методические рекомендации ЯрИРО по составлению паспорта (легенды) на отчий дом

Понятие «ОТЧИЙ ДОМ» – важнейшая составляющая родословного исследования. Описание отчего дома или даже территории, на которой он находился, охватывает широкий спектр вопросов, поиск ответов на которые формирует у юного исследователя, как и при описании фотографии, и семейной реликвии, навыки исторической экспертизы, бережного отношения ко всему, что связано с жизнью прошлых поколений и своей семьи, развивает литературную речь и способствует росту культуры будущего гражданина.

При составлении методики описания отчего дома использованы разработки архитектора А.И Прохоренко, с некоторыми дополнениями ЯрИРО, наиболее полно отвечающие родословным исследованиям.

Методика исследования жилища в городской и сельской местности

-

План дома и двора, с расположенными на нем жилыми и хозяйственными строениями.

-

Этажность и наличие мезонина.

-

Время строительства дома (точная или предположительная дата).

-

К какому социальному слою общества принадлежал владелец дома или Помещения ( дворянин, чиновник, торговец, отставной солдат или офицер, военнослужащий, духовное лицо, рабочий, колхозник и т.п.).

-

Степень его благосостояния и положение по табелю о рангах.

-

Коренной житель или пришлый из других мест.

-

Кто архитектор и строитель здания, дома, ансамбля. По какому проекту построено здание («образцовый», по канонам народного жилища, специальный проект, модифицированный проект).

-

Наличие и характер утилитарного и декоративного начал сооружения.

-

Сказалась ли личность заказчика или строителя на облике сооружения.

-

Из какого строительного материала построено здание:

-

Фундамент – валуны, кирпич, камень, деревянные или кирпичные столбы, без фундамента.

-

Стены – бревно, брус, камень, шлакобетон, другие материалы.

-

Перегородки – кирпичные, дощатые, щитовые.

-

Наличие штукатурки, облицовки или обшивки. Какими материалами.

-

-

На каком грунте стоит. Возвышенное место или низина.

-

Учитывалось ли естественное направление природного ландшафта – изгибы реки, холмистость местности, очертания берега, наличие водоемов, парковых зон, лесного массива и т.п.

-

Техника строительства (рублен в обло с остатком, рублен в лапу, панельный и т.п.)

-

Наличие или отсутствие подклета, подвала. Затапливается ли весной грунтовыми водами. Каков вход в них – снаружи или изнутри.

-

Внутренняя планировка дома (четырехстенка, пятистенка, шестистенка).

-

Количество окон (поэтажно и общее их количество). Ориентированность окон по сторонам света, видам из них на лес, озеро, реку, рощу, сад, парк, архитектурные и ландшафтные доминанты и т.п. (Описание окон и наличников представлено в разделе ниже.

-

Характер функционального изменения здания (перестроения, перепланировки, перемещения). Как это отразилось на внешнем и внутреннем облике.

-

Характер потолочного и полового покрытия.

-

Характер отопления в прошлом и настоящем

-

Подробное описание внутренних помещений (выступающей матицы, полатей, русской печи, лавок, обшивки, окон и т.п.).

-

Форма кровли и материал покрытия. Когда и как менялось.

-

Каково отношение хозяйственных построек к жилому дому (под одной крышей, примыкают к жилому зданию, располагаются непосредственно внутри двора и т.п.).

-

Положение дома по отношению к «улице» и характеристика самой улицы. Кто были соседями и взаимоотношения с ними.

-

Наличие на здании мемориальных досок, памятных знаков, иных обозначений.

-

По официальным, литературным, устным источникам собрать материалы о событиях и людях, живших в разное время в доме.

-

Фотографирование здания с фасада и углов, деталей техники строительства, декоративных элементов, окон, дверей, крыльца (резные колонки, фигурные балясины ограждения, узорчатые подзоры покрытия, связь крыльца с домом), кровли и т.п. Если имеются более ранние фотографии, то современную фотофиксацию необходимо проводить по возможности из тех же точек.

-

Дать оценку практическим удобствам и физическому комфорту (жизнепригодности) дома, для людей его населявших:

-

Окраска дома (Возможность потемневшего от времени дерева поглощать солнечное тепло. Обшивка дома тесом с последующим окрашиванием появиться позже).

-

оценка микроклиматических и экологических условий с точки зрения их влияния на физическое и психологическое здоровье человека.

-

описать окружающий здание пейзаж (поля, рощицы, выгоны, придорожные знаки, валуны, речные поймы, сенокосы, отдельные старые деревья и т.п.).

-

оценка возможностей трудоустройства, получения различных уровнейобразования, удовлетворения культурных запросов, бытовых условий, снабжения продуктами потребления и т.п.

-

оценка развитости внутренних и внешних транспортных связей.

-

оценка пригодности для жизни в данном населенном пункте.

-

Методика изучения наличников индивидуальных домов

-

Топография описываемого окна или группы окон. Размеры окна в сантиметрах.

-

Наличие или отсутствие заглубленных по отношению к плоскости фасадов окон.

-

Формы декора (одинаковая, разная).

-

Форма карниза наличника (прямая, лучковая, треугольная).

-

Форма и декор боковин.

-

Форма и декор подоконной доски.

-

Характеристика декора (традиционный, модерн, сочетанный).

-

Вид резьбы: глухая, прорезная (ажурная, накладная).

-

Время изготовления декора (по историческим документам, по воспоминаниям современников, письменным и литературным источникам, сохранившимся фотографиям, по аналогам).

-

Имело ли место восстановление декора или его замена на новый, отличающийся от прежнего. Привезены ли наличники из другой местности или изготавливались на месте владельцами дома или другим мастером (его фамилия, имя, отчество, возраст, местный или пришлый, не занимался ли отходничеством, если известно).

-

Описание декора подзора и наличников.

-

Определение распространенности мотивов декора в данной местности.

-

Декор выполнен в стиле народного искусства, профессионального с использованием типовых образцов или мотивов, комбинированным).

-

Наличие или отсутствие «светличного» окна. «Светличное» окно освещает чердачное помещение и является главным элементом фронтона. Значение «светличного» окна в архитектурно-художественном решении дома так велико, что оно, как правило, оформлялось богатыми наличниками даже в случае отсутствия на чердаке жилого помещения.

Определить социальную значимость отчего дома для истории

-

Дать оценку значимости исторического прошлого отчего дома.

-

Дать оценку вклада людей, населявших отчий дом в различные периоды его существования в историю рода, края, Отечества.

-

Воспользоваться услугами специалистов – архитекторов, реставраторов, научных работников музеев с целью определения исторической ценности отчего дома.

материал взят тут:http://yar-genealogy.ru/0333.php

Методика составления родословной

Коршунова Марина Сергеевна, учитель истории МБОУ Дивеевской СОШ

Я люблю это таинство рода,

Дух семьи, продолжающий жить…

С. Копыткин, поэт начала ХХ века

Генеалогия – это наука о родстве. Она помогает устанавливать происхождение индивидов и отношения родства между ними, а также изучать историю отдельных родов и их роль в жизни общества.

Когда — то давно знать свою генеалогию было едва ли не священной обязанностью каждого человека. Испокон веков на Руси чтили своих предков, трепетное отношение к их заветам, к их памяти вырабатывалось столетиями. О прочности родовых отношений и родственных связей свидетельствуют древнерусские летописи, «Поучения Владимира Мономаха», «Домострой». Со временем знание и сохранение своей родословной стало привилегией элиты общества: нужно было подтверждать права наследования. Однако, существовала и другая, народная генеалогия. Прочные родовые связи являлись в деревнях опорой благополучия рода.

Почему же сегодня большинство из нас не знает истории своей семьи и своего рода? Людей, которые не знают своей родословной, именуют «Иванами, не помнящими родства». Именно так в старину называли бежавших с каторги людей, не имеющих документов и скрывающих свое прошлое. Происхождение этого грустного крылатого выражения таково. В старину, когда люди, бежавшие с каторги, попадали без документов в руки полиции, то, желая скрыть свое прошлое, все, как один, называли себя Иванами. На вопросы о родственниках отвечали, что родства своего они не помнят. Так, «Иванами, родства не помнящими», и записывали их в полицейские протоколы. Имя Иван считается типичным, истинно русским именем, поэтому не случайно выбрали его каторжане. В чем сегодня причина такой забывчивости? А хотят ли сами соотечественники вообще знать свою родословную? Большинство, конечно же, скажет «да». И это желание вполне понятно, ибо нормальный человек всегда хочет знать, откуда он произошел, кто были его предки, где он родился. Осознавая преемственность во времени, он стремится понять ее закономерности. Однако на практике «хотеть» и «знать» — не всегда совпадают. В основном люди знают только имя и отчество своих бабушек и дедушек по отцовской и материнской линиям, а когда дело доходит до прабабушек и прадедушек, для 70 — 80 % эти данные неизвестны. О других подробностях из жизни рода и говорить не приходится. Но, на мой взгляд, каждому нужно повернуться лицом к истории своей семьи, восстановить родовое чувство.

С чего начинается генеалогическое исследование и как его вести?

Прежде всего, с понимания терминов «родство» (отношение по «крови») и «свойство» (отношение через браки). Род – это лица, связанные общим происхождением, т.е. ведущие начало по мужской линии от общего предка.

Семья – основная ячейка общества, через которую связываются различные роды: это муж и жена, их дети, семьи детей, внуки. Самое главное, а это должны сделать даже те, кто не собирается пока писать родословную книгу, необходимо подробно опросить родителей, бабушек, дедушек и других родственников и записать все известные им сведения о вашем роде и его членах (фамилии, имена, отчества, годы и места рождения, места жительства, профессии, социальное положение). И эту работу нельзя откладывать на потом, потому что вместе со старшим поколением уходят уникальные и интересные сведения, которые составляют частицу нашей общей истории и иногда хранятся лишь в устной форме. Можно записать интервью на магнитофон, чтобы ознакомить потом родителей с их рассказами.

У родителей, бабушек и дедушек следует узнать, какого рода семейные реликвии они хранят. Возможно, это вещи, письма, документы, и газетные вырезками и т.д. Если удастся получить их, а также всевозможные свидетельства, дневники, свадебные приглашения, конечно же, фотографии (желательно с подписями), то пригодятся не только усидчивость, но и дедуктивный метод, чтобы попытаться распутать ведущие в прошлое нити.

В процессе сбора материалов надо помнить, что родословная отвечает на вопросы: кто? где? когда? в каких родственных отношениях состоял. Теперь можно приступить к обработке полученных сведений.

Собрав всю «домашнюю» информацию, нужно обратиться к архивам. Но, прежде чем туда отправиться, следует убедиться в наличии там необходимых документов.

Какие документы следует искать исследователям рода?

По месту жительства в отделах ЗАГС находятся церковные метрические книги — с 1900 до 1917 г. (более старые книги хранятся в архивах). В метрических книгах велись записи о рождении, вступлении в брак и смерти граждан.

Следующим этапом является поиск семейных реликвий. Это могут быть письма, документы, газетные вырезки, фотографии и т.д. Эти сведения нужно обработать, чтобы ответить на вопросы Кто? Где? Когда? и В каких родственных отношениях состоял? Если есть возможность, то нужно обратиться в архивную службу за дополнительной информацией. Сегодня на помощь собирателю информации о своей родословной пришла компьютерная технология, распространение Интернета. В Сети появилось множество чисто генеалогических сайтов, обслуживающих разнообразные запросы составителей родословий. В 1998 г. в России была создана компьютерная система «Русская генеалогия». База данных этой системы содержит огромный по объему материал: родословные российских фамилий с X по XX век, сведения о сотнях тысяч наших соотечественников, биографические сведения, информацию о событиях, оставивших след в отечественной истории и культуре, в которых они принимали участие.

При этом пользователю системы предоставляется возможность быстро и удобно получить биографическую информацию об интересующей его личности, составить его родословную, включая «фамильные деревья», «деревья предков и потомков», установить родственные связи между представителями разных фамилий и т.д. Безусловно, не вся добытая информация будет достоверной, какие-то сведения могут оказаться спорными. Тут главное — выделить первичные источники и очевидцев. О себе необходимо знать следующее: полное имя, дату и место рождения, место нынешнего проживания. То же самое — о родителях, родителях родителей и прочих предках, добавляя разве что дату и место женитьбы. Можно добавить пару семейных легенд, поучительных историй и просто забавных фактов.

С целью упорядочения собираемых материалов в процессе изучения своего родословия, на каждого представителя рода заводится ряд документов, прежде всего — это генеалогическое досье.

Генеалогическое досье — собрание различных документов или их копий: выписок из достоверных источников (с точным указанием последних); фотографий, текстов, воспоминаний и т.д. о каждом представителе рода, который интересует изучающего свое родословие.

На основе генеалогического досье составляется генеалогическая карточка, в которую включаются краткие сведения о представителе рода:

- год, число, месяц и место рождения;

- сведения об отце;

- сведения о матери;

- семейное положение: сведения о жене, о муже, в случае нескольких браков — сведения по каждому из них;

- этническое происхождение;

- физическое состояние;

- образование;

- вероисповедание, социальное и должностное положение в разные периоды жизни;

- политические убеждения;

- финансовое положение;

- год, число, месяц, причина смерти.

Составление родословной — итог или один из важнейших промежуточных результатов генеалогического исследования, которое может оформляться в виде генеалогического (родословного) древа или родословных таблиц.

Генеалогическое (родословное) древо. Само название говорит о том, что история рода оформляется в виде дерева, в основании ствола помещается «корень дерева» — имя и изображение, если таковое имелось, родоначальника. На стволе и ветвях размещаются имена и изображения потомков, образующие крону.

Родословные таблицы изготавливаются по двум принципам:

Восходящее родословие. Это результат поиска предков по восходящей линии: от сына к отцу, от отца к деду, от деда к прадеду и т.д. В такие таблицы включаются только ближайшие родственники. При изучении происхождения рода восходящее родословие является основным.

Родословие нисходящее. Здесь родословие разворачивается от общего предка к потомкам. В такие таблицы включаются не только прямые предки, в них раскрываются родственные связи как в пределах исследуемого рода, так и за его пределами. Однако возможности таких записей существенно ограничены, ибо даже при девяти-десяти коленах родословие насчитывает более тысячи человек.

11

Самые различные краеведческие и даже не краеведческие печатные и рукописные материалы могут стать неоценимыми источниками для реконструкции своей родословной. Надо только знать, как их находить и уметь работать с ними.

Вместо заключения

В наше время проводится цикл интересных мероприятий, посвященных конкретным деятелям края, под общим названием «Замечательные люди нашего края» или «История семьи — история края». Из истории семей складывается история края. Под таким общим заголовком проводятся встречи с интересными семьями. В программе каждой такой встречи идет речь не только о жизни и деятельности отдельного человека, но и рассказывается о его «корнях» (предках, братьях, сестрах, детях).

Из многих случайных встреч между людьми лишь немногие превращаются в прочные, жизненно необходимые отношения, которые и составляют основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. Такие отношения называют значимыми, а их участников — «значимыми другими». Исследование себя, своей родословной расширяют и углубляют круг «значимых других», делает человека духовно богаче, мудрее и… здоровее.

Управление здоровьем семьи, как доказывают ученые, тоже во многом зависит от того, насколько хорошо изучена родословная в плане состояния здоровья предков.

Изучая генеалогию своей семьи, через судьбы своих предков мы приходим к осознанию того, что история нашей огромной страны и общества состоит из множества историй и судеб отдельных людей. Составление родословной по силам каждому, и, кроме того, это необыкновенно интересно.

18 Марта 2021

Знание своего происхождения и почтение к предкам происходит из глубокой древности, когда на Руси каждый житель считал долгом помнить тех, кто положил начало роду. На протяжении советского периода эти обычаи отошли на второй план и размылись. Однако после развала СССР традиции вновь стали восстанавливаться.

В 2010-х годах в России произошел резкий рост интереса к исследованию своей родословной. Пика показатель достиг в 2020 году во время пандемии коронавируса. По оценкам социологов, самоизоляция стала катализатором интереса к изучению прошлого. У людей появилось больше свободного времени, а вместе с ним возникла и потребность в сближении со своими родными.

Погружаемся в исследование

Сегодня знания многих людей о своих пращурах ограничиваются фамилиями и именами бабушек и дедушек. Хорошо, если удастся вспомнить сведения о более старших поколениях, например, о прабабушках и прадедушках. Однако, чтобы получить полную картину своей родословной, понадобится провести генеалогическое исследование. Разберемся, какими способами это можно сделать.

Базовым в составлении родословных является генеалогический метод. Главный объект — генетика человека. Способ представляет собой изучение патологических и нормальных признаков, которые могут проявиться в следующих поколениях. Благодаря такому подходу реально определить, является ли признак наследственным, установить тип и характер его передачи, а также спрогнозировать вероятность рождения потомства с определенной патологией.

Впервые генеалогический метод применил в 1865 году кузен Чарльза Дарвина, английский ученый Френсис Гальтон. Он проанализировал родословные выдающихся деятелей искусства и науки, чтобы разобраться, как передается одаренность через поколения. Примеры нашлись в биографии композитора Иоганна Себастьяна Баха. На протяжении нескольких поколений среди его родственников рождались талантливые личности, которые связывали свою жизнь с музыкой.

Как провести анализ генеалогическим методом

Этот способ исследования подразумевает два основных шага: составление родословной и непосредственно генеалогический анализ.

На первом этапе необходимо определить пробанда — лицо, чья родословная составляется. Далее следует опросить членов семьи в определенной последовательности: сначала по материнской линии, а затем по отцовской. Важно указать степень родства каждого по отношению к пробанду и выделить конкретные наследственные болезни или признаки. К каждому человеку прикладывается краткое описание — легенда.

Следующий шаг — графически отобразить полученные сведения. Для этого всех родных вносят в генеалогическую таблицу и используют специальные условные обозначения. Мужчин отмечают в виде квадрата, женщин — кружком. Учет начинают с пробанда. Его братьев и сестер — сибсов — записывают слева направо по старшинству. Каждое поколение отображается горизонтально в строчку и обозначается римскими цифрами слева. Арабскими цифрами обозначаются родственники из одного поколения. Предшествующие колена отмечаются выше пробанда, последующие располагаются ниже.

Далее устанавливается тип наследования признака и его природа. Выделяют пять основных типов:

● Аутосомно-доминантный.

● Аутосомно-рецессивный.

● Х-сцепленный доминантный.

● Х-сцепленный рецессивный.

● Голандрический.

Каждый тип характеризуется конкретными признаками, набором заболеваний и вероятностью их проявления в потомстве. Вот некоторые примеры: по аутосомно-доминантному наследуются глаукома и синдром Марфана, а по X-сцепленному рецессивному признаку могут передаваться дальтонизм и гемофилия.

Генеалогический анализ родословной полезен тем, что активно применяется генетика человека. Это позволяет выявить болезни на ранних стадиях и провести своевременную терапию.

Составляем родословную

Чтобы составить семейное древо, нужно подготовиться к кропотливой работе в несколько этапов. Для этого будет полезным расписать план дальнейших действий, который поможет ориентироваться на каждой стадии и потихоньку продвигаться к цели.

Шаг первый — опрос родственников — начальная и одна из наиболее трудоемких стадий. Пообщайтесь с вашими бабушками и дедушками. Расскажите им о намерениях исследовать историю жизни своих предков. Для удобства составьте список вопросов и записывайте все ответы на диктофон. Узнавайте место рождения, девичьи фамилии, факты из биографии, род занятий, где учились, как жили и другие сведения.

Любая, даже незначительная, на первый взгляд, деталь, может стать тем недостающим пазлом в вашем «расследовании». Кроме того, будет полезным вместе изучить старые фотографии и родственников на них, ознакомиться с подписями. Собирайте максимально возможный объем информации.

Шаг второй — работа с архивными документами. Здесь можно пойти двумя путями: доверить эту работу за деньги специалистам или же разбираться самостоятельно. В первом случае вы сэкономите силы и время. Во втором — получите бесценный опыт. Если решили изучать документы лично, то отправляйтесь в архивы вашего населенного пункта. В некоторые учреждения можно направить онлайн-запросы. Однако подготовьтесь к тому, что ответ придется ждать какое-то время.

Базой для исследования родословной служат дореволюционные переписи населения, данные из метрических книг, сведения из ЗАГСов и похозяйственных книг, а также материалы ревизских сказок. Обязательно делайте копии или фотографии всех материалов, с которыми вы знакомитесь в процессе изучения архивных документов.

Финальный этап — составление генеалогического древа. Оно выстраивается по мужской линии двумя способами: прямым — восходящим и обратным — нисходящим.

Восходящая поколенная роспись строится от определенного лица, например, вас и далее через поколения вплоть до родоначальника. Сведения восходят к более дальним родственникам, как бы формируя «крону» древа.

Обратная или нисходящая родословная выстраивается от ваших предков до сегодняшнего дня. Здесь фиксируются все связи между потомками. В этом случае во главе будет находиться именно родоначальник.

Задействуем интернет

Благодаря развитию цифровых технологий узнать данные о своих предках теперь можно и через интернет-источники. На онлайн-просторах создано множество генеалогических проектов с историческими базами данными.

Продвинуться в исследовании родословной можно с изучения сведений со времен Второй мировой войны. Благодаря различным популярным генеалогическим проектам у каждого желающего появляется возможность выяснить, в каком году родственник попал на фронт, как сложилась его дальнейшая судьба.

Далее попробуйте обратиться к данным о репрессиях и материалам по Первой мировой войне 1914 — 1918 гг. На некоторых порталах можно ввести фамилию и ознакомиться с отсканированными копиями документов.

Если вам понадобились более давние сведения, которые относятся к XIX веку, то часть из них доступна в виде отсканированных подворных карточек царских ревизий. Одно из таких онлайн-хранилищ — на сайте историко-документального проекта «Башархив». Главная его задача — помощь всем увлекающимся генеалогией, а также историкам, краеведам и исследователем в изучении своего происхождения.

Еще одна кладезь знаний — специальные тематические форумы. Они объединяют людей с общими интересами. Среди пользователей есть те, кто уже составлял родословную и готов поделиться опытом, так и те, кто находится в самом начале этого увлекательного пути.

Таким образом, изучая своих предков, вы способны найти ответы на некоторые личные вопросы, определить семейные ценности на протяжении веков и сохранить память для будущих поколений! А выбор, каким способом проводить анализ родословных, остается на ваше усмотрение.

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) в Черемховском медицинском техникуме в период профессиональной подготовки является одной из основных форм самостоятельной работы студентов

УИРС – является одним из активных методов обучения деятельностного характера, что соответствует новым требованиям ФГОС. Студенту в процессе профессиональной подготовки самостоятельно приходится из большого числа научно – методической и профильной литературы находить отдельные теоретические выкладки, а также самостоятельно проводить инструментальные и лабораторные исследования с последующим анализом полученных результатов.

При проведении УИРС у студентов формируются определенные общекультурные и профессиональные компетенции, через развитие интеллектуальных и профессиональных умений (работать с литературой разного характера, выделять главное, уметь анализировать, планировать свою деятельность, выдвигать предположение, проводить исследование, анализировать результаты, делать выводы и.т.д).

УИРС – это собственный творческий труд студента с итоговыми выводами и суждениями по работе, где студенты выражают свой потенциал будущего исследователя, проявляя интерес к исследовательской работе и понимание её необходимости.

Представляемая работа выполнена в соответствии с требованиями к УИРС.

Цель исследования: использование генеалогического метода с целью выявления наследственных заболеваний в роду.

Практическая значимость: Обучение навыкам составления и анализа родословной. Разработка памятки по составлению и анализу родословных. Просвещение студентов по вопросам генеалогии, развитие интереса к более глубокому изучению проблемы.

Генеалогический метод как универсальный метод изучения наследственности человека

Ковальчук Елена

студентка 2 курса, специальность «Сестринское дело»

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Черемховский медицинский техникум»

научный руководитель – Склярова Светлана Владимировна

Введение

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения известно около 10 тысяч наследственных заболеваний, которые приобретают все больший удельный вес в общей патологии человека. Основной причиной наследственных болезней считают вредные мутации генов. Изучением наследственных заболеваний человека занимается медицинская генетика. Для диагностики наследственной патологии в медицинской генетике применяется генеалогический метод. Этот метод является доступным и информационным, он даёт возможность установить наследуемый характер заболевания, тип передачи дефектного гена, проследить возможный риск проявления его у близких родственников.

Выбор темы обусловлен интересом к изучению родословной моей семьи, так как в нашем роду отмечаются часто повторяющиеся заболевание, возникла необходимость изучения его наследственной природы.

Цель исследования: использование генеалогического метода с целью выявления наследственных заболеваний в роду.

Объект исследования: родословная семьи Ковальчук Елены Игоревны по линии матери.

Задачи исследования:

- Проанализировать научную основу генеалогического метода.

- Путем практического применения метода составить родословную семьи.

- Сделать анализ родословной, выявить характер и тип наследуемых признаков.

- Разработать памятку по составлению и анализу родословных.

Методы исследования: изучение и анализ общей и специальной литературы, наблюдение, метод интервью, качественный анализ родословной.

Практическая значимость: Обучение навыкам составления и анализа родословной. Разработка памятки по составлению и анализу родословных. Просвещение студентов по вопросам генеалогии.

Глава 1. Генеалогический метод изучения наследственности человека

Таким образом, генеалогический метод, широко применяется при решении теоретических и прикладных проблем: установление наследственного характера признака; определение типа наследования заболевания. Определить прогноз заболевания и рассчитать риск для потомства.

В генеалогическом методе, можно выделить 2 этапа: 1этап – составление родословных; 2 этап – использования генеалогических данных для генетического анализа.

Глава 2. Составление и анализ родословной

Таким образом, составление родословной с учетом основных правил и требований позволит успешно провести качественный анализ родословной, который в свою очередь даст наиболее полную информацию о характере и типе наследуемого признака, а также определит вероятность передачи признака последующим поколениям.

Глава 3. Критерии типов наследования

Таким образом, изучив критерии типов и особенности наследования признаков становиться возможным, более точно установить характер наследования признаков в изучаемой родословной и предположить вероятность проявление гена в последующих поколениях

Глава 4. Родословная и ее анализ

4.1 Составление родословной

С целью выявления наличия в роду наследуемых болезней составлена родословная, с учетом основных требований (Приложение).

Определена «легенда родословной», включающая в себя: краткую запись с точной характеристикой членов семьи и его родства с пробандом, сведения о состоянии здоровья членов родословной, информацию о характере наследования заболевания и особенностях его проявления, о начале и характере течения заболевания, о возрасте. Информация получена методом опроса родственников, прежде всего родителей, а также бабушек и дедушек. Собранная информация позволила провести анализ родословной, а именно установить наследуемый ли признак, а также понять характер наследования данного заболевания.

4.2 Анализ родословной

С целью установления наследственных закономерностей проведен генетический анализ родословной, который показал:

В первом, третьем и четвертом поколениях по вертикальному направлению отмечаются по одному случаю заболевания тонзиллитами – это говорит о наследственном характере признака, так как это повторяющиеся случаи заболевания. Тонзиллит не является наследственным заболеванием, поэтому определяется наследственная предрасположенность к данному заболеванию, в основе которого лежит снижение иммунного ответа на возбудитель заболевания.

Установлен аутосомно-доминантный тип наследования признака, так как в первом, третьем и четвертом поколениях отмечается по одному случаю заболевания тонзиллитом у женщин, то есть наблюдается прямая передача признака от одного из больных родителей к детям, в данном случае от матери к ребенку (дочерям) – это свойственно для данного типа наследования признака.

Данный тип наследования подтверждает тот факт, что во втором поколении заболевание не проявилось, это говорит о неполной пенетрантности потомков больного человека, то есть человек, будучи внешне здоровым, но он передает своим детям гены, отвечающие за это заболевание, либо предрасположенность к нему, как в нашем случае.

Для данного типа наследования характерно нарастание тяжести патологических нарушений в последующих поколениях, которых поддаются коррекции путем профилактических мероприятий.

Таким образом, результаты анализа родословной позволили установить:

- Характер наследуемого признака – наследственная предрасположенность к снижению иммунного ответа на возбудитель тонзиллита;

- Определить тип наследуемого признака как аутосомно-доминантный.

- Предположить, что последующие поколения от пробанда могут наследовать данный признак.

- Для избегания нарастания тяжести патологических нарушений в последующих поколениях необходимо проводить профилактические мероприятия.

Заключение

Данное исследование было направлено на применение генеалогического метода с целью выявления наследственных заболеваний в роду.

По данной проблеме изучена специальная литература, содержание которой отражает научную основу генеалогического метода. Теоретическое изучение вопроса указывает на актуальность изучения генетики человека в связи с учащением проявления наследственных заболеваний, в том числе на своевременную диагностику наследственных заболеваниях.

Важную роль в диагностики данной категории заболеваний отводят генеалогическому методу. Данный метод характеризует высокая эффективность, так как является наиболее информационным, а также доступным для любого человека, интересующимся историей развития своей семьи или рода, в том числе наличием в роду наследственных заболеваний.

В процессе применения генеалогического метода на практике составлена родословная и сделан ее качественный анализ. Результаты анализа показали:

- Наличие в роду наследственной предрасположенности к тонзиллитам, в основе которого лежит снижение иммунного ответа на возбудитель.

- Предрасположенность к заболеванию передаётся по женской вертикальной линии.

- Наследование признака относится к аутосомно-доминантному типу наследования.

- При данном типе наследования признака характерно нарастание тяжести патологических нарушений в последующих поколениях.

Таким образом, анализ родословной позволяет понять ее наследственную природу, то есть удалось установить характер и тип наследуемого признака.

Генеалогический метод подтверждает свою универсальность, так как позволил определить характер и тип наследования признака, предположить риск для будущих поколений. Остается наиболее доступным и информационным методом в диагностике генетических заболеваний.

В ходе работы, по результатам исследования установлено, что проявление генетических заболеваний, а также снижение нарастания тяжести патологических нарушений в последующих поколениях можно избежать, осуществляя профилактические мероприятия.

Соблюдение рекомендуемых профилактических мероприятий, обеспечивающие ведение здорового образа жизни, позволят предупредить частые обострения заболевания, снизить риск развития нарастания тяжести патологических нарушений в последующих поколениях и соответственно снизит вероятность передачи пробандом мутантного гена последующим поколениям.

Таким образом, здоровый образ жизни является залогом предупреждения проявления у человека не только ненаследственных, но и генетических заболеваний.