сложны

для детей с несформированноетью

пространственных представлений (в

частности, для детей с несформированноетью

всех средств языка). Трудности

выполнения именно этого задания более

эффективно, чем другие ранее описанные

в этом разделе методики, будут

свидетельствовать о наличии собственно

интеллектуального дефицита, а не о

влиянии трудностей речевой актуализации

на выполнение заданий.

К10-11-летнему

возрасту дети нормативно выполняют

значительную часть предлагаемых заданий.

В варианте Диагностического Комплекта

[35] задания данной методики нормативно

выполняются в полном объеме (14—15 заданий)

к 11-летнему возрасту. При этом, безусловно,

наибольшие трудности выполнения

(выделения существенных признаков)

вызывает необходимость выбора существенных

признаков абстрактных понятий, таких,

как: любовь,

патриотизм и

т. п. В то же время и ряд конкретных

понятий на современном этапе вызывает

затруднения при анализе их существенных

признаков. К ним относятся такие

понятия, как: чтение,

газета, библиотека (последнее

оказывается сложным для детей г. Москвы

и Московской области, по-видимому, в

силу значительного уменьшения

культуры посещения библиотек). Иногда

для городских детей младше 9—10-летнего

возраста оказывается трудным понятие

сарай.

Таким

образом, можно сделать вывод, что одним

из необходимых условий потенциальной

возможности выполнения такого рода

мыслительной операции (в большей степени,

чем при выполнении вербальных заданий

другого типа) является опора на чувственный

образ, чувственную ткань предлагаемого

к осознанию понятия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОНЯТИЙ

Цель.

Исследование особенностей и уровня

понятийного развития, анали-тико-синтетической

стороны речемыслительной деятельности,

а именно сформированности операций

по выделению наиболее существенных

признаков предлагаемых понятий.

Задания

методики могут предъявляться как на

слух, устно (в этом случае необходимо

учитывать особенности слухоречевого

запоминания ребенка), так и в виде текста

(бланковый вариант методики). При

использовании бланкового варианта

методики необходимо, чтобы у ребенка

было сформировано осмысленное чтение.

В

основном, описание данной методики (как

и следующей приводимой здесь методики

— Сравнение

понятий) мы

встречаем в классических работах С. Я.

Рубинштейн, М. П. Кононовой, В. М.

Блейхера [16; 47; 87; 88; 122], в литературных

источниках, относящихся к 70—90-м годам.

В большинстве современных пособий по

психологической диагностике эти

методики, как правило, незаслуженно

забыты.

Возрастной

диапазон применения. Согласно онтогенезу

понятийного мышления

ребенка (по Л. С. Выготскому), истинно

понятийная классификация, базирующаяся,

прежде всего, на определении понятийной

принадлежности данного объекта к

конкретному понятийному полю, складывается

не ранее 6,5— 7,5 лет. Следовательно, даже

для анализа простых частотных понятий

целесообразно использование этой

методики не ранее младшего школьного

возраста. Верхняя граница не определена.

Адекватность использования заданий

данной методики находится в прямой

зависимости от социокультурных

особенностей среды, в которой

развивается ребенок.

Стимульный

материал. В качестве стимульного

материала23

используются частотные слова единственного

числа, именительного падежа, относящиеся

по родовому признаку к основным

классификационным категориям: мебель,

одежда, животные, растения и

т. п. Для детей старше 8 лет могут быть

использованы понятия, относящиеся

к категориям транспорт,

явления природы. Наиболее

сложными являются такие абстрактные

категории, как: человеческие

качества, эмоциональные состояния,

«настроения души», а

также отвлеченные абстрактные понятия:

развитие,

прогресс, проекция и

т. п., относимые к собственно научным

понятиям. Подобные понятия могут быть

использованы для оценки уровня понятийного

развития детей (подростков) в возрасте

13—14 лет, причем определяющее значение

в этом случае будут иметь их социокультурный

уровень, образовательная программа и

т. п.

Процедура

проведения

Ребенка

просят объяснить, что означает то или

иное слово, как можно сказать то же

самое другими словами. Обязательно

приводится пример. В качестве такого

примера выступают самые элементарные

понятия. Например: «Стол — это мебель,

которая необходима в быту или для работы»

[16, 47]. При проведении обследования

ребенку следует давать все более сложные

понятия.

Инструкция.

«Я

сейчас назову тебе слово, а ты скажешь,

что оно означает, как о нем можно сказать

другими словами». (Далее

следует объяснение какого-либо простого

понятия.)

23

Как и для других описываемых методик,

мы считаем необходимым в процессе

обследования •выстраивание, стимульного

материала по степени сложности, для

оценки уровня сформированности

данной мыслительной операции.

Возможен

вариант инструкции, подающейся без

примеров. Подобную инструкцию имеет

смысл предъявлять в тех случаях, когда

у специалиста возникает гипотеза о

наличии у ребенка (подростка) определенного

своеобразия мыслительного процесса (в

частности, когда при ответе возникает

«опора» на латентные признаки, в случае

возникновения гипотезы о наличии у

ребенка отклоняющегося развития по

типу искаженного развития преимущественно

когнитивной сферы). Точно так же инструкцию

имеет смысл подавать без примера в

случае подозрения на недостаточность

сформированности уровня понятийного

развития. То есть тогда, когда вероятнее

всего ребенок будет проводить

классификационный анализ по онтогенетически

более «ранним» понятийным признакам

(ситуативному, конкретному и т. п.), по

сравнению со своим актуальным возрастом.

Анализируемые

показатели

П

доступность

задания;

П

уровень

понятийного анализа;

-

наличие

специфических признаков при определении

понятия;

-

способ

объяснения (в том числе наличие

«вычурности» в описании понятия,

других специфических способов

объяснения);

-

критичность

к собственной деятельности; -

характер

деятельности;

О

объем

и характер необходимой помощи; О

уровень

и специфика речевого развития.

Анализ

результатов и примерные возрастные

нормативы выполнения

Для

определения понятия ребенку необходимо

проанализировать ряд признаков

предмета или явления с выделением из

этого ряда наиболее существенных.

Точность определения конкретного

понятия определяется категорией

выделяемого признака. Наиболее правильным

(точным) определением является

определение с использованием как

родовых, так и видовых признаков24

[47].

В зависимости от возраста ребенка можно

говорить о функциональном, ситуативном,

наглядно-конкретном уровнях (выделяемых

признаках) сформированности понятийного

мышления.

При

анализе выполнения заданий этой методики

следует также оценить и построение

самого определения, четкость и

развернутость речевой формулировки.

Здесь же легко обнаруживаются

расплывчатость суждений ребенка,

излишняя детализация объяснения, а

также наличие черт резонерства,

неадекватной «взрослости»,

«мудрствования» в описании понятия.

Опыт

работы с детьми, начиная с 6,5-летнего

возраста, позволяет с уверенностью

сказать, что конкретные понятия, относимые

к простым частотным категориям

(мебель, одежда, посуда и т. п.), при условно

нормативном развитии выполняются детьми

достаточно успешно. Однако вплоть до

8-летнего возраста возможны единичные

описания, соответствующие онтогенетически

более ранним стадиям формирования

понятийного мышления. Как уже отмечалось,

подобные единичные описания демонстрируют

нам, как правило, функциональный

«уровень объяснения» (например: «стол,

он для еды»), реже

ситуативный («на

столе мама делает пироги»).

После

8—8,5 лет простые понятия должны объясняться

без ошибок в соответствии с истинно

понятийным уровнем мышления. В то же

время более сложные малочастотные

понятия могут определяться с опорой на

функциональный уровень, а при работе с

абстрактными понятиями даже у детей

8—8,5-летнего возраста возможна определенная

«доля» и конкретных описаний. Например:

«Радость

— это когда тебе хорошо» (варианты:

«когда

что-то подарили»; «когда получил

пятерку»).

По

Л. С. Выготскому это является истинно

понятийным уровнем мышления.

Ближе

к 9-10 годам уже возможны и оценка природных

явлений, и анализ абстрактных понятий

с большей долей истинно понятийного

уровня мыслительных операций. Хотя

следует отметить, что отдельные

функциональные (и даже конкретные)

признаки могут использоваться детьми

вплоть до 10-11 лет.

В

анализе «понятийного» описания сложных

явлений, эмоций и чувств следует

учитывать не только образовательный

уровень ребенка, проходимый им программный

материал, но и ту социокультурную,

этническую среду, в которой он

воспитывается в их соотношении с

возрастом. Так, ребенок, живущий в

сельской местности, скорее «отнесет»

телегу

к

транспорту,

нежели

городской ребенок. Соответствующий

«природным» возможностям ответ даст и

ребенок, проживающий в районе Крайнего

Севера. С возрастом, когда эти понятия

«теряют» свое чувственное наполнение

и «переходят» в разряд истинных понятий,

эти особенности должны «сглаживаться».

Однако

уже в 5,5-6 лет особое внимание следует

уделять тем случаям, когда ребенок

определяет понятие сложным вычурным

языком, употребляя малочастотные

слова.

В

качестве иллюстрации можно привести

один из любимейших примеров С. Я.

Рубинштейн, когда при определении

понятия «шкаф»

ребенок

дает следующее объяснение: «Это

объект, емкость, служащая в

целяхмолесохранности вещей». В

данном случае речь идет не столько о

неправильности определения понятия

(предмета), сколько о наличии фактора

резонерства, с одной стороны, и опоре

на латентный признак (шкаф как сохранение

вещей от моли) — с другой25.

Точно

также важен и анализ общего речевого

развития ребенка. Работа с заданиями

различной сложности позволяет оценить,

насколько свободно он может изъясняться

или, наоборот, насколько затруднена

речевая продукция; в какой степени

развернуты речевые высказывания или

они односложны и аграмматичны и т. п.

Как

уже подчеркивалось, необходимо оценить

вид и объем необходимой ребенку помощи,

а также характер его деятельности в

целом. Анализируется, работает ли ребенок

импульсивно или у него реально присутствует

«внутренняя работа мысли». Как и при

выполнении всех остальных методик,

важно отметить отношение ребенка к

замечаниям взрослого, то есть его

критичность к результатам собственной

работы и самой процедуре обследования,

адекватность его поведения в ситуации

экспертизы как неспецифических

показателей деятельности.

Примеры

подбора понятий с целью их «определения»

для детей разного возраста:

25

В

своей

работе с детьми Сусанна Яковлевна при

необходимости оценить наличие резонерства

у ребенка использовала именно это и

только это понятие.

мебель

— шкаф, стол; одежда — плащ, шапка;

животные — мышь, слон; транспорт —

автобус, лодка; явления природы — дождь,

ураган;

человеческие

качества, эмоциональные состояния,

«настроения души» — доброта, злость,

благодушие;

абстрактные

понятия — развитие, прогресс, динамика,

проекция.

СРАВНЕНИЕ

ПОНЯТИЙ

В

практике отечественной клинической

психологии, в том числе при работе с

детьми, данная методика, как правило,

используется для выявления особенностей

протекания мыслительных операций (в

частности, динамики мышления) [16; 88;

89; 122]. В данном случае ребенку предлагается

не только проанализировать отдельные

признаки предметов или явлений и

произвести выделение их родовидовых

признаков, но и установить определенные

соотношения между этими признаками

сравниваемых понятий. В связи с этим

методика Сравнение

понятий оказывается

более сложной, чем методика Определение

понятий. Необходимый

в этом случае речемыслительный процесс

включает в себя аналитико-синтетическую

деятельность, требующую дополнительного

анализа и дифференцировки выделяемых

существенных признаков на общие

и

различные

для

сравниваемых понятий.

Имеет

смысл использовать данную методику в

том случае, если при работе с другими

методиками ребенок использует опору

на латентные признаки или наблюдается

разноплановость мышления (например,

классификация объектов по совершенно

различным, порой вычурным основаниям).

При этом дифференциально-диагностическая

ценность методики сравнима с результатами

. использования методики Исключение

предметов. В

какой-то степени эти методики можно

считать взаимозаменяемыми. Но методика

Сравнение

понятий более

проста и удобна в использовании, так

как не требует специально организованного

стимульного материала.

Цель.

Выявление особенностей аналитико-синтетической

стороны рече-мыслительной деятельности,

оценка возможности распознавания

ребенком категориальных признаков в

ситуации сравнения понятий, выделение

общих родовидовых признаков или их

отсутствия. В определенной степени

данная методика является провокационной,

поскольку для детей с нарушением дина-.

мики мыслительной деятельности

(разноплановость, опора на латентные

признаки) необычность пары сравниваемых

понятий часто «провоцирует» ребенка

на нестандартность самого процесса

сравнения.

Стимульный

материал. Пары специально подобранных

слов, обозначающих различные предметы

или явления.

Примеры

стимульного материала:

хлеб

— мясо; письмо — газета; ботинок —

карандаш; таз — море;

стекло

— доска; дерево — бревно; обман — ошибка

и т. п.

Возрастной

диапазон

использования.

Методика

может быть использована в работе с

детьми от 7,5—8 лет26.

Процедура

проведения

Ребенку

предъявляется пара понятий, его

спрашивают, есть ли между ними что-то

общее. При этом категорически недостаточна

лишь констатация факта общего или

различающегося. Психолог должен

обязательно расспросить ребенка,

почему и что, собственно, общего (или

различного) он видит в предъявляемых

понятиях. В этом заключается суть

методики и ее дифференциально-диагностическая

значимость.

Инструкция.

«Сейчас

я назову тебе два слова, а ты должен

ответить, естьмеж-дуэтими словами что-то

общее, одинаковое, или же между ними нет

ничего общего».

При

положительном или отрицательном ответе

обязательно необходимо, чтобы ребенок

объяснил, что именно есть общего между

сравниваемыми понятиями. Специалист

также должен отметить, какие существенные

признаки ребенок отмечает как общие

или каким образом он описывает

невозможность «объединения» предъявляемых

слов по какому-либо признаку.

При

невозможности каким-либо образом

проанализировать сходство или разницу

предъявляемых понятий ребенку может

быть дана обучающая помощь. В качестве

такой помощи можно использовать методику

Определение

понятий.

Анализируемые

показатели

О

доступность

задания;

-

характер

деятельности; -

характер

выделяемых для сравнения (или различения)

признаков; -

наличие

специфики выделяемых признаков при

сравнении понятий (ла-тентность,

несущественность признака); -

способ

объяснения различения или объединения

понятий (в том числе наличие «вычурности»

в описании понятия, других специфических

способов объяснения);

О

критичность

к собственной деятельности;

-

объем

и характер необходимой помощи; -

уровень

и специфика речевого развития.

Анализ

результатов

*

Именно к этому возрасту можно говорить

об

определенном уровне (степени)

сформированности требуемого для

выполнения заданий категориального

мышления.

При

сравнении предъявляемых слов (понятий)

мыслительный процесс условно можно

разделить на два этапа. В реальном

времени оба этапа протекают одновременно

и подобное их разделение в известной

степени механистично и условно. На

первом этапе можно говорить о выделении

наиболее существенных признаков

каждого из понятий, на втором — о выборе

совпадающих для анализируемых понятий

и/или признаков различия. Некоторые

авторы считают, что при сравнении

однородных объектов первыми оказываются

родовые, а вторыми — видовые признаки

[16; 47]. К относительно однородным

понятиям можно отнести, например: часы

— хронометр, трамвай — троллейбус и

т. п.

С

другой стороны, предлагаемые слова

могут как относиться ребенком к различным

категориям, так и «гипотетически» иметь

в его представленияхчто-то общее.

Например, при сравнении таких «несравнимых»

понятий, как бабочка

— карандаш, ребенок

можетсказать: «Ито

и другое оставляет след». А при

сравнении «близких» понятий таз—чашка

— сказать,

что общего нет, поскольку они сделаны

из различных материалов. Так, при

сравнении понятий крокодил

— кошка может

быть дан ответ, что в определенном смысле

общее есть, «так

как они ходят по земле», или

что ничего общего нет, поскольку «крокодил

плавает в воде, а кошка ходит по земле».

В

данном случае это будет свидетельством

использования конкретно-функционального

уровня сформированности понятийного

развития (использования признаков

соответствующего понятийного уровня).

Для

ребенка старше 8 лет, не подозреваемого

в интеллектуальной недостаточности,

такое объяснение должно оцениваться

как опора на латентные признаки, то

есть как латентное.

Равно

как и характер другого объяснения:

«Кошка

— мягкая, а крокодил — скользкий

(вариант:

страшный)».

При

этом у специалиста вовсе не возникает

сомнения, что ребенок хорошо знает, что

и то и другое понятие относится к

категории «Животные».

Именно

таким образом при работе с методикой

можно оценить наличие специфических

особенностей мыслительной деятельности.

Самым важным является как подбор

специалистом пар для сравнения, что в

большой степени определяется имеющимся

опытом, так и анализ объяснений ребенка.

Подобный анализ необходимо проводить

без каких-либо «наводок» со стороны

психолога по поводу наличия или

отсутствия сходств или различий.

При

работе с детьми с явной недостаточностью

сформированности понятийного развития

(варианты легкого тотального недоразвития

или выраженной парциальной

несформированности когнитивного

компонента познавательной деятельности,

парциальной несформированности

смешанного типа) работа с данной методикой

возможна в ином «ключе» — по типу

обучающего исследования. Именно в этом

случае возможно использование методики

Определение

понятий в

качестве обучающей помощи.

В

этом случае психолог проводит развернутое

обучение, то есть анализирует понятия,

сначала первое, а затем второе, относя

их к тем или иным категориям, тем

самым проводя обучающую часть исследования.

Затем на другой паре аналогичных по

своей «категориальной представленности»

понятий оценивается возможность

переноса сформированного таким образом

анализа. Например, обучение проводится

на паре машина

— самолет, а

далее предлагается пара шуба

— носки и

т. п.

Возрастные

нормативы выполнения

-

Методика

обычно доступна детям, начиная с

6-летнего

возраста,

но в этом случае следует понимать, что

в основе сравнения может лежать скорее

функциональный, нежели понятийный

признак. -

После

7—8-летнего

возраста

при работе с методикой нормативно

должно преобладать сравнение по

понятийному признаку, при единичных

«непонятийных» сравнениях.

Поскольку

основным при анализе результатов

является выявление именно особенностей

мышления, возрастные нормативы не так

важны и полностью совпадают с нормативами

формирования обобщений (обобщающих

операций).

ИСКЛЮЧЕНИЕ

ПОНЯТИЙ

Цель.

Оценки способности обобщения, установление

уровня сформирован-. ности понятийного

мышления ребенка, определение тех

существенных для ребенка признаков

понятий (предметов или явлений), которыми

он пользуется для проведения обобщающих

операций.

Методика

обычно предъявляется детям со

сформированным навыком чтения

(осмысленное чтение). При условии

достаточного объема слухоречевой памяти

детям, не умеющим читать, задания могут

быть предъявлены на слух.

Стимульный

материал.

В

большинстве пособий методика представлена

в двух вариантах: исключение «неподходящего»

понятия из 4 и 5 слов [35; 72]. Желательно,

чтобы предлагаемые группы понятий были

выстроены в порядке усложнения

заданий.

Возрастной

диапазон

применения.

Методика

может использоваться в работе с детьми,

начиная с 6,5—7-летнего возраста.

Процедура

проведения и регистрации результатов

Ребенку

предлагается выделить одно «неподходящее»

понятие, объяснить, по какому признаку

(принципу) он это сделал, и подобрать ко

всем остальным словам (понятиям)

обобщающее слово.

Инструкция

дается на примере первой группы слов

(понятий) из той серии, которая, по мнению

специалиста, является для данного

ребенка наиболее доступной.

Инструкция

1.

«Прочти

эти слова. Одно слово здесь не подходит

ко всем остальным. Остальные слова можно

объединить между собой, назвать одним

словом, а одно — нет, оно неподходящее.

Что это за слово ?»

В

ситуации, когда ребенок не понимает,

что ему надо делать, инструкция

повторяется. Если ребенок и в этом случае

не понял инструкции, на примере первой

группы слов проводится обучение.

Отмечаются реакции ребенка, стратегии

поиска неподходящего слова.

Инструкция

2.

«А

теперь скажи, почему это слово не

подходит к остальным, и какое общее

слово можно подобрать для остальных».

Регистрируется

подбор обобщающего понятия и объяснение

ребенком принципа выбора (категория

признака, определяющего отношения между

понятиями). Как и для методики

Исключение

предметов, здесь

возможна категоризация признаков

выделения (типов обобщений).

Анализируемые

показатели

П

уровень

доступной сложности выполнения методики;

О

уровень

сформированное™ операции обобщения

(основной или преобладающий

классификационный признак); □ характер

ошибок при выделении обобщающих

признаков; П

характер

и развернутость объяснений ребенка;

П

соотношение

выделения существенных и несущественных

(латентных)

обобщающих

признаков; П

стиль

деятельности ребенка.

Анализ

результатов

Анализ

результатов выполнения данной методики

полностью аналогичен анализу результатов

методики Исключение

предметов. Следует

учитывать, что операция обобщения «на

слух», без опоры на наглядность, требует

большей зрелости самого процесса

обобщения и опирается на ббльшую

сформированность речемыслительной

деятельности в целом.

Специалистом

оценивается, может ли ребенок отвлечься

от второстепенных и случайных

признаков, привычных (ситуативно

обусловленных) отношений между

понятиями и произвести обобщающую

операцию. Определяется тип обобщения,

доступный ребенку, то есть, по сути,

актуальный уровень понятийного развития.

Выявляются и иные особенности

сформированности процесса обобщения.

Точно так же анализируется уровень

обобщающих операций в категориях:

объединение по конкретному,

конкретно-ситуативному, функциональному,

понятийному или латентному признакам.

Существенную

роль играет возможность ребенка оценить

собственные суждения, его критичность

к результатам собственной деятельности.

В

целом, методика несколько более сложна,

чем ее предметный (наглядный) вариант.

Рассогласования в категориях обобщений

и объяснений ребенка по этим методикам

могут рассматриваться как некий аналог

«зоны ближайшего развития» аналогично

тому, как это было показано в соотношении

результатов выполнения методики

Предметная

классификация и

методики Выготского—Сахарова

(модифицированный

детский вариант).

Возрастные

нормативы выполнения

Возрастные

нормативы выполнения заданий этой

методики оказываются несколько «сдвинуты»

в сторону более старшего возраста по

сравнению с аналогичными в методике

Исключение

предметов.

□ Простые

варианты из четырех слов оказываются

доступными, начиная с

6-летнего

возраста. О Варианты из пяти слов — с

6-7-летнего возраста.

ПОНИМАНИЕ

СКРЫТОГО СМЫСЛА МЕТАФОР, ПОСЛОВИЦ И

ПОГОВОРОК

Цель.

Выявление умения вычленить главную

мысль, более обобщенную по смыслу и

неявно предстаатенную в конкретной

фразе, решать задачи выделения

подтекста, скрытого смысла.

Методика

предъявляется, как правило, устно, с

учетом особенностей слухоречевого

запоминания ребенка, хотя задания могут

быть предъявлены и в виде текста

(бланковый вариант). Желательно, чтобы

метафоры и пословицы (крылатые выражения)

также были выстроены в логике возрастания

их сложности для понимания и

предъявлялись ребенку, начиная с

доступного по возрасту уровня

сложности.

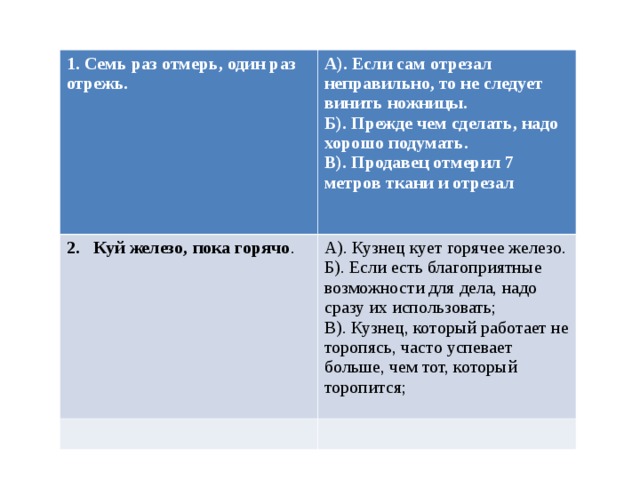

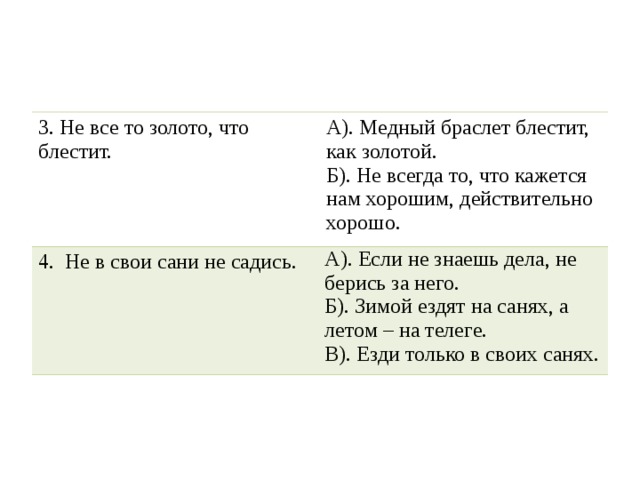

Существует

вариант, предложенный Б. В. Зейгарник

(1958) [16; 87; 88], когда к каждому заданию

(метафоре или пословице) дается две-три

фразы «на выбор», приведенные на том же

бланке с другой стороны или на отдельных

листах. Среди предлагаемых фраз

присутствуют как правильная (в соответствии

со скрытым смыслом предлагаемого

задания), так и формально подходящие

(схожие в формально-лексическом

отношении), то есть отражающие фактический

смысл, но не отражающие конкретный

подтекст. Ребенку предлагается подобрать

к каждой пословице (метафоре) соответствующую

по смыслу фразу. Для некоторых детей

такой вариант задания является более

простым, поскольку существует возможность

анализа содержания каждого из предлагаемых

вариантов (фраз). В тоже время мы

считаем, что в таком виде методика

понимания переносного смысла является

в целом менее информативной для

исследователя за счет первоначальной

«заданности» смыслов и не дает возможности

анализа собственной «продукции»

ребенка. В варианте предъявления методики

в модификации Б. В. Зейгарник она

становится в чем-то похожей на методику

Подбор

по аналогии, а

у импульсивных детей такой вариант

задания может спровоцировать большое

количество неправильных ответов именно

за счет их необдуманности и поспешности,

а не проблем логического анализа. Это,

соответственно, не только снижает

результативность выполнения, ной

может быть неправильно интерпретировано.

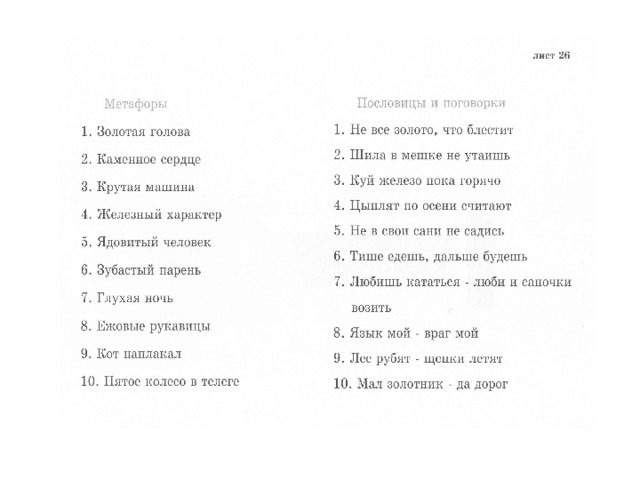

Возрастной

диапазон применения. Наиболее простые,

часто «встречаемые» метафоры типа

«золотая

голова», «золотые руки» возможно

использовать уже для детей, начиная с

5,5—6-летнего возраста, а понимание

переносного смысла пословиц и

поговорок возможно оценивать, начиная

не ранее 8 лет. Необходимо помнить о

том, что в программном материале начальной

школы по обучению грамоте присутствует

специальный раздел «Пословицы и

поговоркис и, следовательно, необходимо

учитывать факт ознакомления ребенка с

этой темой, что накладывает на специалиста

требование знания программного материала

начальной школы. Верхний возрастной

диапазон понимания скрытого смысла

не ограничен и зависит от конкретного

подбора заданий, которые, в свою очередь,

находятся в прямой зависимости от

социокультурных особенностей среды.

Процедура

проведения

Ребенку

предлагается сказать, что подразумевает

взрослый, когда говорит определенную

фразу или словосочетание.

Инструкция.

«Вот

говорят иногда… золотая голова (или

любая другая метафора или пословица,

поговорка). Что

можно сказать об этом человеке ? Какой

он?»

Саму

инструкцию можно повторить: «Что хотят

этим сказать? О

каком

человеке так говорят?»

В

соответствии с предлагаемыми метафорами

или фразами инструкция модифицируется.

Например (для ребенка 6-7-летнего возраста):

«Еды

—

«кот

наплакал». Что это значит?»

Как

показано на предыдущем примере, в

зависимости от ответа ребенка можно

модифицировать инструкцию с большей

или меньшей долей помощи в ней. Так,

можно спросить: «Еды

— «кот наплакал «»

— значит много или маю?» И

тому подобное.

Анализируемые

показатели

-

характер

деятельности ребенка (доступность

задания в целом); -

уровень

трактовки предлагаемых метафор, пословиц

или поговорок (уровень сложности

понимаемого переносного смысла);

О

возможность принятия и объем необходимой

помощи со стороны взрослого;

П

критичность ребенка к результатам своей

деятельности, отношение к заданию.

Анализ

результатов и примерные возрастные

нормативы выполнения

Самые

простые, часто употребляемые метафоры

нормативно доступны пониманию

ребенка, начиная с 5,5-6,5-летнего возраста.

При склонности к нравоучению и

резонерству они могут быть доступны

пониманию и ранее, но в этом случае в их

объяснении часто будет присутствовать

«оттенок» назидательности и формализма.

Детям,

воспитывающимся вне семьи (в дошкольных,

а впоследствии и в школьных образовательных

учреждениях интернатного типа), подобная

операция часто оказывается недоступной

в связи с их «исключенностью» из реальной

социальной жизни, что формирует у них

симптомы прямой, конкретной трактовки.

Точно так же у этой категории детей

особенности выполнения заданий чаще

всего отражают и присущую им специфику

формирования системы аффективной

регуляции в целом. Эти результаты могут

сочетаться с высокими показателями

выполнения так называемых «невербальных»,

нагляд-но-образных (перцептивно-действенных)

методик. Поэтому в данном случае низкие

показатели результативности выполнения

могут вовсе не означать собственно

когнитивную дефицитарность.

Дети

с искаженным развитием преимущественно

аффективно-эмоциональной сферы, вне

зависимости от уровня своего формального

интеллектуального развития, в принципе

не способны полностью или частично

осознать не только скрытый смысл

пословиц и поговорок, но и подтексты

рассказов, в том числе и юмор. Это является

специфической особенностью именно

этого типа отклоняющегося развития.

Полная

недоступность выполнения такого рода

заданий или хаотический, случайный

выбор ответов удетей старше 8-летнего

возраста (если мы говорим о метафорах)

и старше 9-9,5-летнего возраста (пословицы)

будет свидетельствовать о проблемах

собственно интеллектуального плана.

Это наиболее характерно для детей с

вариантами тотального недоразвития,

тем более если недоступность подобных

заданий сочетается с низкими показателями

выполнения других методик,

ориентированных на исследование

познавательной сферы, а также с элементами

неадекватности и некритичности.

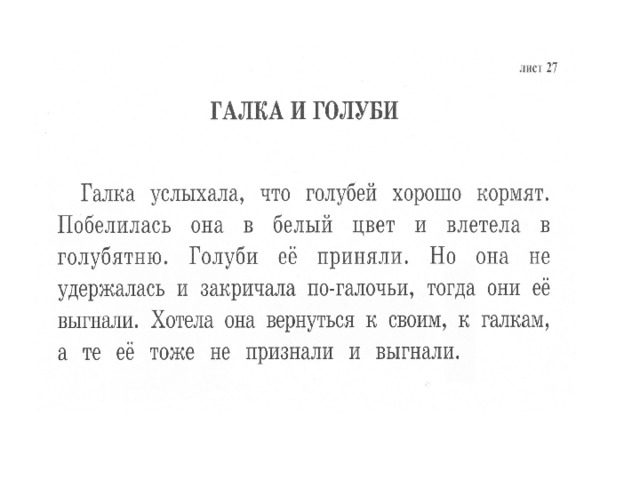

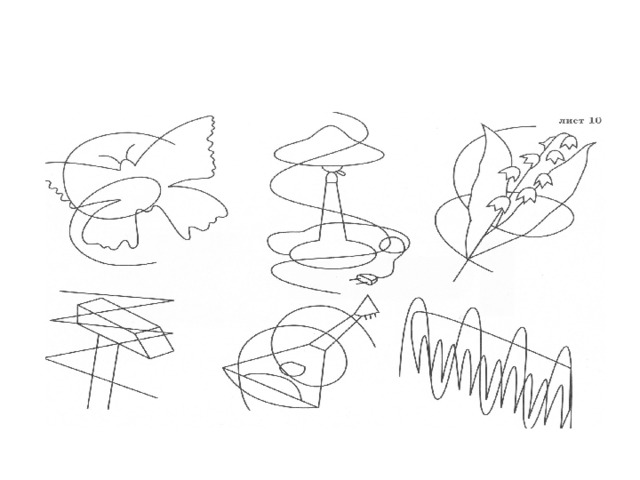

ПОНИМАНИЕ

СКРЫТОГО СМЫСЛА В КОРОТКИХ РАССКАЗАХ

В

практике консультативной деятельности

отечественных дефектологов, психиатров

и патопсихологов до настоящего времени

достаточно широко используются

определенные специально подобранные

короткие рассказы, в которых «заложен»

разный по сложности скрытый смысл [10;

43]. Интерес к подобного рода заданиям

обусловлен не только возможностью

оценки понимания ребенком самих

рассказов, то есть оценки когнитивного

компонента, но и выявления его

аффективно-эмоциональных особенностей.

Отечественным

исследователем, впервые описавшим и

использовавшим для исследования больных

эту методику (так же, как и методики

Нелепицы,

Разрезные Картинки, Установление

последовательности событий), следует

считать А. Н. Бернштейна (1911) [12]. Более

того, такие рассказы, как «Бараночка»

и

«Спор

зверей», приведены

в этой работе практически в том же виде,

в котором используются до сих пор. В

настоящее время известны практически

единичные работы, в которых описываются

стимульный материал и подходы к

исследованию подобного рода [см.,

например, 10].

Цель.

Оценка возможности понимания смысла

рассказа, то есть определенного

уровня осмысления, и отношения к

содержанию текста.

В

соответствии с классификацией типов

предъявления текстов Н. Л. Бело-польской

(1999) существует три типа предъявлений:

-

стандартный;

-

персонифицированный

(когда ребенок выступает как бы

действующим лицом рассказа); -

драматизированный

(разыгрывание сюжета рассказа в реальном

плане).

С

нашей точки зрения, наиболее адекватными

задачам углубленной оценки психического

развития ребенка являются первые два

способа предъявления, хотя в отдельных

случаях (для детей младше 5 лет) возможно

использование реального разыгрывания

сюжета или частичной драматизации

рассказа. В настоящем пособии предлагаемые

рассказы даются в их стандартном

варианте, но совершенно очевидно,

что каждый из них может быть при

необходимости персонифицирован или

драматизирован. Точно также такие

рассказы могут подаваться ребенку в

соответствии с его полом.

Подобные

рассказы можно найти или придумать

самим, но в этом случае необходимо очень

четко «простроить» и градацию усложнения

структуры скрытых смыслов, возрастную

соотнесенность и саму процедуру

предъявления с последующим анализом

деятельности ребенка.

В

практике консультативно-диагностической

деятельности авторов наиболее часто

используются варианты предлагаемых

ниже рассказов. Рассказы приводятся

в соответствии со сложностью понимания

скрытого смысла, что было апробировано

на популяции детей г.

Москвы и Московской области в период с

1984 по 2002 гг. (более 1500 детей с различными

вариантами отклоняющегося и условно

нормативно развития).

Возрастной

диапазон применения. Рассказы в логике

усложнения понимания скрытого смысла

могут предъявляться детям от 4,5-5 лет до

9-10-летнего возраста.

Процедура

проведения

Все

используемые рассказы предъявляются

детям на слух с обязательным учетом

особенностей слухоречевого запоминания,

а в ряде случаев (при суженном объеме

слухоречевого запоминания или достаточной

длине текста) возникает необходимость

попросить ребенка своими словами

повторить рассказ. Это оказывается

чрезвычайно важным, поскольку понимание

текста рассказа находится в прямой

зависимости от возможности ребенка

запомнить (сохранить) его содержание.

Суть

задания заключается в ответе ребенка

на вопрос, следующий за самим рассказом.

Этот вопрос (ряд вопросов), по сути дела,

являются инструкциями. Специально

построенные вопросы могут являться и

вариантами помощи ребенку.

Если

ребенок затрудняется в ответе на

поставленный вопрос или отвечает

неправильно — может задаваться ряд

наводящих вопросов, зависящих в том

числе и от возраста ребенка, задач

исследования и т.

п. В данном руководстве предлагается

определенная последовательность таких

вопросов-подсказок, все больше упрощающая

основную задачу (поиска смысла рассказа).

После каждого вопроса-подсказки

необходимо не только выслушать ответ

на него, но и вернуться к основному

вопросу. Таким образом, становится

очевидным необходимый объем помощи

ребенку.

Примерная

процедура проведения исследования

Сахар

Мама

налила мальчику стакан чая и положила

туда два кусочка сахара. Мальчик не

стал пить горячий чай, а подождал, пока

тот остынет. Пришел, смотрит, а сахара

в стакане нет!

Основной

вопрос:

«Куда

делся сахар?»

Правильным

ответом, естественно, будет ответ

ребенка: «растворился»

(вариант:

«растаял

в горячем чае»). При

невозможности правильного ответа на

основной вопрос следует вопрос-подсказка

1.

Вопрос-подсказка

1:

«Какой

стал чай?»

При

правильном ответе ребенка: «сладкий»

—

идет возврат к основному вопросу.

При неадекватном ответе — например:

«холодный»

—

задается следующий вопрос-подсказка

2.

Вопрос-подсказка

2:

«Какой

стал чай по вкусу?»

При

правильном ответе ребенка (или прямой

помощи взрослого) — «слад-кий»

— идет

возврат к основному вопросу. При

непонимании смысла и после второго

вопроса-подсказки задание либо

прекращается и считается невыполненным,

либо инструкция персонифицируется

(драматизируется) и подается более

развернутый вид помощи.

Такая

расширенная проработка задания и помощи

ребенку зависит от целей исследования

и,

в основном, требуется для работы с детьми

с тотальным недоразвитием или с детьми

4-5-летнего возраста.

Авторам

представляется следующая логика

усложнения текстов, ориентированная

на заложенный в них подтекст, скрытый

смысл.

Примерные

тексты рассказов (стимульный материал

методики)

1. Сахар

(текст

рассказа и процедура проведения

исследования приведены выше).

2. Саша

Саша

проснулся утром грустный-грустный. Мама

дала ему таблетку, взяла зонтик и ушла.

Основной

вопрос:

Почему

Саша проснулся грустный?

Вопрос-подсказка

1:

Зачем

мама дала Саше таблетку?

Вопрос-подсказка

2:

Когда

ты пьешь таблетки?

Вопрос-подсказка

3:

Саша

был здоров?

Дополнительный

вопрос:

Какая

была погода на улице?

Вопрос-подсказка

1

(к

дополнительному

вопросу):

Что

мама взяла с собой?

3. Горькое

лекарство

Мама

болела. Доктор выписал маме лекарство.

Оно было горьким. Таня решила помочь

маме. Она взяла и выпила мамино лекарство.

Основной

вопрос:

Помогла

ли маме Таня? Вопрос-подсказка

1:

Зачем

доктор выписал маме лекарство?

Вопрос-подсказка

2:

Лечит

ли горькое лекарство ?

4. Спор

зверей

Поспорили

как-то звери: что на свете всего вкуснее?

Петушок

говорит: зернышки. Кошка говорит: сметана

(вариант

— молоко). Собака

говорит: косточка.

Основной

вопрос:

Кто

из них прав ? Что самое вкусное ? (вариант:

Так

что же на свете самое вкусное ?)

Вопрос-подсказка

1:

А

что — для петушка зернышки не самое

вкусное?

Вопрос-подсказка

2:

А

для собаки косточка — не самое вкусное?

Вопрос-подсказка

3:

А

ты что больше всего любишь?

Использование психологических и педагогических диагностических методик в работе с детьми с ОПФР

Методика «Социометрия»

Используется для исследования межличностных отношений, степени сплочённости-разобщённости, степени авторитета членов групп (лидеры, звёзды, отвергнутые). Возраст – дошкольный, школьный. Стимульные материалы: список группы, бланк опроса, социоматрица. Формируется критерий выбора в виде вопроса социометрического теста. Критерии могут быть формальными и неформальными (первыми измеряются отношения к совместной деятельности, вторыми – эмоциональные личностные взаимоотношения). Составляется опросник. Опросу подвергаются все члены групп. В процессе вопроса экспериментатор следит за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой. Не следует торопить с ответом. Выбор: 3-5 человек. Полная свобода выбора. Обработка результатов: составление таблицы с результатами опроса. На основе таблицы можно строить социограммы в виде схемы мишени. Внутренний круг – зона «звёзд» (лидеры с максимальным количеством выборов; если в эксперименте разрешен I выбор, то к ним относятся те, кто получил 4 голоса и более, при 2 выборах – 6; при 3 – 7; при 4 – 8; при 5 выборах – 9 голосов), следующий круг – зона «предпочитаемых» (набравшие количество голосов выше среднего показателя, но не больше максимума), третий круг – зона «принебрегаемых»(набравшие количество голосов ниже среднего показателя), четвёртый круг – зона «изолированных» (отвергнутые коллективом, это те члены коллектива, кто не получил ни одного предпочтения). Большое значение для определения степени сплочённости коллектива имеет количество взаимных выборов.

Методика «Классификация геометрических фигур»

Действительна для исследования наглядно-образного мышления (способности к обобщению, абстрагированию), исследования динамических характеристик мышления: гибкости, целенаправленности. Возраст: 5-8 лет. Ограничения – для незрячих. Стимульные материалы: 2 набора карточек по 12 фигур (1-ый набор используется при выполнении основного задания: в нём 3 фигуры красные, 3 – жёлтые, 3 – синие, 3 – синие, 3 – зелёные; среди них 4 — треугольники, 4 квадрата, 4 – круга; 6 больших, 6 маленьких; 2-ой набор – для нейтрального задания). Техника проведения: три признака (цвет, форма, величина). 1) «Рассмотри картинки» — разложи подходящие к подходящим. Возможна помощь взрослого. По окончания раскладывания ребёнка просят объяснить, почему он так разложил. После выполнения задания карточки перемешиваются. 2) Теперь разложи их по-другому, но тоже подходящие к подходящим. Если ребёнок не выделяет принцип классификации можно оказать помощь (экспериментатор задаёт вопросы и подсказывает путь объединения фигур). После выполнения ребёнок объясняет, почему он так положил. 3) Вновь перемешиваются карточки. «Разложи на группы – подходящие к подходящим так, чтобы получилось 2 группы» (группировка по величине, помощь также оказывается). 4) Контрольное задание: «Разложи на группы по разным признакам». Оценка: сколько нужно было провести уроков, смог ли сказать по какому признаку классифицировал карточки, сумел ли ребёнок абстрагироваться от других признаков.

Методика«ШТУР»

Предназначена для определения умственного развития. Характерные особенности: единый тест, задания которого построены на основе школьных программ, не используется возрастной норматив, а используется социально-психологический. Норматив (по какой программе успешен ребёнок). Подбор понятий проводиться по принципам: 1) вводимые в задания теста понятия д.б. достаточно общими, определяющими уровень усвоения предмета, составляющие основу понимания соответствующих школьных дисциплин. 2) понятия должны составлять аналогичный фонд знаний, который необходим любому человеку. 3) включаемые в тест понятия должны соответствовать жизненному опыту ребёнка, данного возраста и должны пониматься детьми. Тест ШТУР содержит задания пяти видов, составление 6 субтестов: а) осведомлённость (2 субтеста); б) аналогичен (1 субтест); в) обобщение (1 субтест); г) классификация (1 субтест); д) смысловые ряды (1 субтест). Следует контролировать время выполнения субтестов с помощью секундомера. Не помогать испытуемым при выполнения задания.

Методика «Формирование искусственных понятий»

Предназначена для исследования образного мышления (анализ, синтез, логика, рассуждение, сравнение). Эту методику предложил Л.С. Выготский, воплотил – Сахаров. Стимулирующий материал: геометрические фигуры (из дерева). Фигуры различаются по трём признакам: величина; форма; 2 оттенка. На днище есть надпись. Техника:помощь не оказывается , время не ограничивается. Инструкция – вербальная: «Этим фигурам даны необычные имена – Цеф, Бик, Лак. Найди все фигура, которые называются «Цеф». Испытуемый берёт фигуру, а там написано «Бик», ребёнок ищет дальше (по логике такую, которая не похожа) – операция анализа. После выбора предлагается дать вербальное описание.

Методика «Доски Сегена»

Она может быть применена для исследования наглядно-действенного мышления. Используются доски с пазами различной геометрической формы и соответствующими им вкладками (имеются варианты этих досок различной сложности). Элементарная доска из 4 вкладок доступна для предъявления детям с 2-х лет. Наиболее распространённый вариант доски Сегена (из 10 вкладок) предъявляется детям старше 3-х лет. Сложность заключается в том, что некоторые пазы могут быть заполнены лишь комбинацией нескольких вкладок. Методика проведения опыта. Экспериментатор показывает ребёнку доску с уложенными вкладками, затем высыпает их и жестами предлагает вернуть их на место. Трудности при выполнении заданий указывают на недостатки зрительного восприятия и недостаточный уровень сформированности наглядно-действенного мышления. Оценка: 1) справился – не справился, 2) с помощью – без помощи, 3) каким способом.

Методика «Существенные признаки»

Действительна для исследования категориального мышления, а именно для понимания степени близости родового и видовых понятий у детей школьного возраста и подростков (9-15 лет), для исследования способности ребёнка к анализу, синтезу, обобщению вербального материала. А также для исследования самостоятельности, критичности, целенаправленности, внимания. Стимульный материал: бланк методики (левая часть заполняется испытуемым, правая – психологом). Техника. Инструкция даётся с опорой на бланк. Психолог должен увериться в том, что ребёнок правильно понял задание – «Посмотри внимательно на этот лист. На нём слева написаны слова-понятия (ребёнку показывают и читают): сад, река, город и т. д. К каждому слову-понятию относится несколько его признаков (показывает). Например, к понятию «сад» — растения, садовник, собака. Среди этих признаков есть 2 существенных, а есть второстепенные. Твоя задача – правильно определить существенные признаки и отметить их на бланке плюсом галочкой». С детьми 9 лет можно разобрать один пример, а затем предоставить возможность выполнить задание самостоятельно. Детям 10-11 лет и старше дать возможность сначала поработать по той инструкции, которая дана выше. Если не справляются, то разобрать один пример. Оценка.После того, как ребёнок выполнил задание, психолог заполняет вторую часть бланка (+ — правильные ответы, а также фиксируются ошибки). Дети 10-11 лет допускают иногда небольшие ошибки и сами их исправляют. Анализ результатов. Методика даёт представление о способности сконцентрироваться на задании, проанализировать задачу, выделять главные признаки. Дети, которые способны справиться с заданием самостоятельно, умеют концентрироваться. Дети, которые понимают смысл задания, но требуют постоянной помощи, характеризуются хорошим интеллектуальным потенциалом, но испытывают неуверенность в своих интеллектуальных способностях.

Методика «Толкование метафор, поговорок»

Действительна для исследования вербального мышления, целенаправленности, критичности. Возраст: 5,5 лет – млад. шк. Форма индивидуальная. Стимульный материал: карточки с написанными пословицами. Техника:ребёнку называют несколько часто употребляемых метафор и пословиц и просят объяснить их отвлечённый смысл. Буквальное толкование пословицы, метафоры свидетельствует о недостаточности уровня обобщения. Сравнение пословиц. С помощью этой методики исследуют процесс обобщения нового материала. Испытуемому дают карточки, на которых написаны специально подобранные пословицы, и предлагают сгруппировать их, разделив на пары либо по смыслу. При этом испытуемые обнаруживают не только понимание переносного смысла отдельных пословиц: сопоставляя их, они отделяют существенные признаки от случайных. Результаты исследования свидетельствуют об особенностях ассоциативных связей, в частности, способствуют выявлению ассоциации по «слабому признаку» отнесения фраз к пословицам. Вариант, предложенный Зейгарник. Испытуемому предлагают серию табличек, где написаны пословицы или метафоры и большое количество карточек с фразами. Среди фраз имеются такие, которые соответствуют переносному смыслу пословиц и т. д., которые сходны лишь в формальном лексическом отношении. В начале убеждаются, что ребёнок понимает переносный смысл пословицы, затем ему предлагают подобрать к каждой пословицы соответствующую фразу. «Куй железо пока горячо» — этот вариант требует более высокого уровня обобщения, чем одно лишь объяснение переносного смысла. Существует три уровня толкования пословиц: 1) буквальный явный, 2) через конкретный пример, 3) уровень толкования в общем плане, без конкретизации. Загадка. Зависит от возраста. Загадка должна содержать большое количество признаков, т.к. важно не то, отгадал ребёнок или нет, а то, как он рассуждал, все ли признаки использовал при угадывании. Нельзя давать загадки, ответ на которые ребёнок знает. Помощь может быть оказана в виде карточки с изображением нескольких предметов, среди которых есть отгадка. Если ребёнок назвал отгадку, спросить его, почему он так думает. Дети часто абстрагируются от признаков, выбирая один.

Беседа как метод в диагностики особенностей психофизического развития

Беседа предполагает получение психологом информации об особенностях психического развития ребёнка в результате обсуждения их с родителями или педагогами. Часто родители или педагоги сами обращаются к психологу за консультативной помощью. Цель беседы – обмен мнениями о психическом развитии ребёнка, обсуждение характера, степени и возможности причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения. По результатам беседы психолог намечает пути дальнейшего обследования ребёнка. При проведении беседы психолог должен соблюдать следующие требования:

1 беседа должна побуждать и поддерживать у родителей или педагогов интерес;

2 между участниками беседы создать доверительные отношения;

3 продумать организацию пространства и выбор времени для проведения беседы;

4 психолог не должен открыто критиковать воспитательные действие родителей;

5 желательно участие в беседе обоих родителей;

6 нужно стремиться к выработке у родителей реальных представлений о психофизических особенностях ребёнка и его трудностях;

7 во время беседы необходимо спланировать следующие встречи и определить их задачу.

Методика Когана «Совмещённая проба»

Предназначена для наглядно0одразного мышления, а так же работоспособность, параметрическое внимание. Возраст: младший школьный. Стимулирующий материал: таблицы с разными геометрическими фигурами (5*5 или 7*7), набор карточек 25 или 49, они д.б. того же цвета, что и на таблице.Техника: 1 этап. t 1Время, за которое он пересчитывает карточки.

2 этап. t 2Время, за которое он различает по цветам, считая. 3 этап. t 3Время, за которое он различает по формам, считая; 4 этап. t 4Время, за которое он разлаживает в таблицу. t 1+ t 2+ t 3= t 4+10% — норма. Проба выполняется тогда, когда ребёнок хорошо считает и нет грубых нарушений восприятия цвета. Доска Когана.Валидна: умение соотносить по двум признакам. Время не ограничено. Можно для УО, ЗПР, старшие дошкольники. Хорошо видна самостоятельность, критика. Использования различных видов помощи: инструкция – показ – совместные действия. Дети с N не долее 2х проб, дети с УО – 6 проб. Оценка: удерживание двух признаков. Дети с нормой исправляют свои ошибки.

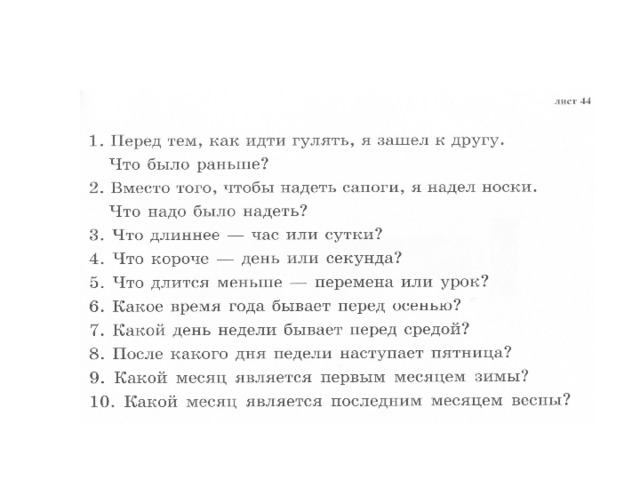

Методика«Рассказы со скрытым смыслом»

Предназначена для исследования овладения детьми причинно-следственными и пространственно-временными отношениями на материале, понимания ими смысла рассказа, вербального мышления и уровня развития речи. А так же самостоятельность, критичность, целенаправленность, внимание. Возраст: 5-11 лет (от характера рассказа). Стимулирующий материал: бланк протокола, в котором отмечают уровень понимания ребёнком скрытого смысла рассказа: полное понимание, частичное понимание, конкретное понимание, неправильное понимание. Техника. Экспериментатор читает вслух рассказ. Обычно используют короткие рассказы, чтобы сэкономить время исследования, не переутомить ребёнка и т.д. рассказы содержат скрытый смысл и от ребёнка требуется не перечисление событий, а некоторая догадка. «Сейчас я расскажу тебе интересный рассказ. Ты должен запомнить и рассказать», затем ему задаются вопросы по содержанию. Если дети не понимают рассказ, то им задаются наводящие вопросы (стимулирующая помощь) и оказывается эмоциональная поддержка. Многие дети 5-6 лет понимают рассказ с помощью взрослого. Для установления уровня понимания ребёнком рассказа рекомендуется метод персонификации (действующее лицо – ребёнок). Напр. рассказ «Сахар» «Куда делся сахар? Какой чай был по вкусу? И т.д.» Тестирование проводиться индивидуально.

Интерпретация результатов: дети 6 лет понимают смысл рассказа «Сарах» (смеются, улыбаются, комментируют). Если ребёнок тревожного склада или смущается, то он часто не может отвечать на вопросы. Если использовать персонификацию, то ребёнок начинает правильно отвечать на тестовые вопросы. Исследуя уровень понимания ребёнком той или иной ситуации, важно учитывать мелочи (знает ли ребёнок, что сахар бывает в виде кусочков).

Методика Хоппе

Предназначена для исследования уровня притязаний, исследования личности, которое может определяться уровнем трудности выбираемой цели. Анализирует качественное решение задач. Возраст: школьный возраст, взрослые.Стимулирующий материал: набор заданий в зависимости от уровня и возраста детей (вопросы из разных областей, арифметические задачи, конструирование); карточки, на которых напечатаны номера 12(20).

Техника. Карточки выкладываются перед ребёнком (1+12).

«Сейчас мы будем решать задачи разной трудности». 1-ая – самая простая, 2-ая – самая сложная. На карточке написан только номер. Ребёнок выбирает задачу, ориентируясь только на номер, задачу я скажу позже.. для решения каждой задачи отводиться определённое время, если не решит за это время , то задача будет считаться нерешённой. Выбирает задачу, уровень которой зависит от уровня притязания. Если самооценка занижена – 3, ребёнок тревожен – 1, завышена – 10. Экспериментатор даёт задачу, учитывая возраст и способности ребёнка. Создание ситуации успеха (неуспеха) решает экспериментатор. Интерпретация: если ребёнок решает задачу от более простой к сложной, то у него адекватный уровень притязаний. Если ребёнок не решает 7 задачу, а следующий выбирает 12, то у него не адекватный уровень притязаний. У ребёнка выявляется психопатический характер, если наблюдается шараханье (3 затем 20). Фиксируется наличие интереса, мотивации. Если выбирает лёгкие задачи, то необходимо создать ситуацию успеха; если выбирает сразу трудные – нужно создать ситуацию неуспеха. Если выбирает только лёгкие задачи, необходимо дать предельно лёгкую задачу (3+2), чтобы исчез смысл выбора таких заданий. Успешное решение создаёт у людей уверенность в своих возможностях.

Методика А.Р. Лурия «10 слов»

Предназначена для исследования состояния памяти (непосредственного запоминания, активности внимания, утомляемости). Возраст: 4-7 лет. Стимулирующий материал: заранее подобранные слова, не имеющие между собой связи; бланки с несколькими сторонами под номером, для результатов воспроизведения. Рубинштейн предлагал давать инструкцию в несколько этапов:1 этап: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушай их внимательно. Когда закончу – повтори столько слов, сколько запомнил. Повторять можно в любом порядке. Понятно?» взрослый медленно и чётко читает слова. Ребёнок должен их назвать. 2 этап: «Сейчас я снова прочту те же самые слова. Ты опять должен повторить их. Назови и те слова, которые называл, и те которые в первый раз пропустил». Перед 3-5 этапом взрослый просто говорит «Ещё раз». Далее заполняется протокол и по нему составляется «кривая запоминания». Так у здоровых детей с каждым повторением растёт число правильно названных слов. Умственно отсталые дети воспроизводят меньшее число слов, может демонстрировать застревание на «лишних словах». Если ребёнок сразу воспроизведёт 8-9 слов, а потом с каждым разом меньше (на графике кривая снижается), то это отражает повышенную утомляемость. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует о эмоциональной вялости ребёнка, отсутствие у него заинтересованности. Для исследования долговременной памяти эксперимент проводят ещё раз через 30-60 мин. У здоровых детей с каждым воспроизведение растёт число правильно названных слов. Зигзагообразная форма кривой указывает на рассеянность и неустойчивость внимания.

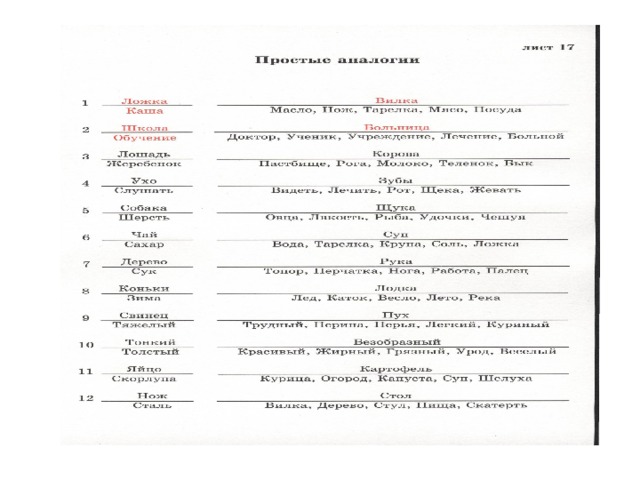

Методика «Простые аналогии»

Предназначена для выявления характера логических связей и отношений между понятиями. Возраст от 10 лет. Материал: серия логических заданий, отпечатанных на листе бумаги. Техника. Инструкция: «Посмотри, здесь написаны два слова – сверху слово «лошадь», а снизу – «жеребёнок». Какая между ними связь? (жеребёнок – детёныш лошади).Справа сверху написано одно слово – «корова», а снизу 5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать одно, которое относится к слову «корова», т.е. чтобы оно обозначало детёныша коровы (это д.б. «телёнок»). Для этого надо сначала установить связь между словами слева, затем – справа. Тестовый материал: Лошадь – жеребёнок; корова – пастбище, молоко, рога, телёнок, бык и т.д. – всего 32. Интерпретация: обычно ребёнок усваивает порядок решения задач после 2-3 примеров. О неустойчивости процесса мышления, утомляемости можно судить в том случае, если ребёнок делает случайные ошибки. 3-4 раза подряд, выбирая слово по конкретной мотивации, а потом без напоминания решает правильным образом. Посчитав количество правильных и ошибочных ответов, анализируя характер установочных связей. Между понятиями, конкретные, логические, категориальные, фиксируется последовательность и устойчивость выбора существенных признаков для установления аналогий. По типу связей можно судить об уровне развития мышления у испытуемого – преобладание наглядных или логических форм.

Методика «Исключения из ряда однородных предметов»

Предназначена для обследования мышления человека, позволяет установить уровень обобщения, особенности протекания процессов анализа и синтеза. Возраст: с 3 до подросткового возраста.Стимулирующий материал: 28 карточек, на каждой карточке изображены 4 предмета. Три из которых, имеют общий признак, а у одного предмета, подлежащий исключению, признак отсутствует. Все карточки разбиты на 7 групп (по 6 в каждой). Сложность задания нарастает от группы к группе. Каждая карточка имеет один вариант решения, за исключением 6 группы – имеет две решения, 7 группа – задание с провокацией (например: конечности и ухо). Проводиться в индивидуальной форме. Техника проведения: «Посмотри, три из картинок подходят друг к другу – их можно назвать одним словом, а одна картинка лишняя – сюда не подходит. Какая картинка здесь лишняя?».После того, как ребёнок укажет необходимо спросить: «Почему ты так решил? Объясни?».Интерпретация: дети с хорошим интеллектом способны выполнить задания на простые обобщения в 3 года, с 4 лет справляются с 1 и2 группами – стандартные обобщения, с 5 лет – 1-3 группы дифференцированные обобщения (например: всё женская обувь и одна пара мужская), с 6 лет — 1-4 группы, т.е. здесь обобщение более сложные по существу и по названию (например: струнные музыкальные инструменты и звонок колокольчик). Следовательно, детей могут затруднять сложные речевые формулировки, объяснение некоторых решений, однако сам процесс выделения лишнего предмета у них уже сформирован.В 7-8 лет м.б. затруднения в заданиях с двумя решениями. Дети 9-10 лет в норме должны справиться со всеми видами заданий.Дети с умственной отсталостью с лёгкой степенью (6-7 лет) без специального обучения строят обобщения по конкретным признакам: цвет, форма, размер и часто обобщение у них строится по ситуации. Затруднения выражаются в речевых обобщениях. Дети с ЗПР (6-7лет) могут выполнять стандартные обобщения, но плохо знают обобщающие слова и испытывают затруднения в заданиях, в которых требуется дать развёрнутое обобщение в речи.

Методика «Соотнесение по цвету», «Пирамидка»

Первая предназначена для относительно наглядных форм мышления – операции соотнесения по цвету. Доп.: моторика, внимание, зрительное восприятие. Возраст: 2,5-3 года. Стимулирующий материал: набор геометрических форм, которые отличаются только по цвету. Техника: 3 этапа, исходя из возраста ребёнка. I.«Соотнесение по цвету». Выбираете из набора цвет: «Найди такой же». Вывод: соотносит или не цвета. II. «Различение цвета». «Возьми синий». Вывод: различает или нет цвета. III. «Знание цвета». «Назови, какого цвета». Вывод: знает или нет цвета. Время не ограничивается. протокол заполняется. «Пирамидка». Предназначена для исследования операции соотнесения по величине. Возраст: 2-3 – 6 лет. Ограничение: нарушение зрения, ОДА. Стимулирующий материал: пирамидка в зависимости от возраста от 4-5 до 12 колец.Инструкция: вербальная или показ. При ребёнке разобрать и предложить «Сделай, как было». Время не ограничено. Виды помощи: организация; показ; обучение.

Методика «Сюжетный ряд»

Предназначена для исследования мышления (анализ, причинно-следственные связи) и речи (связное высказывание).

Методика – нестандартизированная. Возраст – зависит от характера стимульного материала (старший дошкольный возраст – начальная школа). Помощь: 1) если ребёнок не может выложить ряд, то уточнить содержание каждой картинки произвольно, без логики. «На этих картинках изображена одна и та же история. Ты должен разложить их по-порядку. Что было в начале, что потом, и чем всё закончилось». 2) если ребёнок всё равно затрудняется выложить первую картинку, обсудить каждую, а затем предложить ребёнку составить рассказ по серии картинок. Сюжеты должны быть знакомы детям в опыте, но – что касается изучения мышления — ……….., а связная речь – да. Мышление (картинки: мужчина ест, на столе кувшин с водой и стакан. По мере еды кувшин пустеет – выложи ряд). Интерпретация: свободная. Если речь, то лексика, характер предложений, количество дополнений. Если мышление, то умение устанавливать связи.

Методика«Пиктограмма»

Предназначена для выявления особенностей опосредованного запоминания и специфики мыслительной деятельности ребёнка.Применима для исследования ассоциативного процесса, самостоятельности, служит инструментом в изучении мыслительной деятельности подростков и взрослых. Возраст: 8-9 лет.Необходимые условия: достаточная сформированность графических навыков.Стимулирующий материал: лист бумаги А4, простой карандаш.Техника.Инструкция: «Я буду говорить слова и словосочетания (для более взрослых), а тебе нужно нарисовать что-нибудь такое, что поможет вспомнить каждое слово. Можно рисовать, как получается, лишь бы это помогло тебе потом воспроизвести слово. Цифры и буквы писать нельзя».Взрослый читает, ребёнок рисует. Нельзя показывать свои эмоции. После изображения каждого рисунка ребёнка просят объяснить, как и почему этот рисунок напоминает ему это слово. Такой запас рисунка отражает запас знаний и представлений ребёнка, особенности его индивидуального опыта. В протоколе регистрируются предъявляемые слова , время рисования, характер рисунков, объяснение ребёнка, объём самого рисунка. В зависимости от того насколько ребёнок устанавливает опосредованные связи, ему предлагаются то более легкие, то более трудные конкретные и абстрактные словосочетания. Предлагается запомнить от 7 до 10 слов через 30-60 мин. предъявить рисунки ребёнку и предложить воспроизвести слова.«Посмотри на свои рисунки. Для какого слова ты их рисовал? Вспомни это слово»Оценка: при оценке результатов, прежде всего, подсчитывается количество правильно воспроизведённых слов в соотношении с общим количеством слов, предъявляемых для запоминания. Анализируют:

1) рисунки детей (манера держать наклонные линии, сила нажима, расположение на листе);

2) доступность процесса опосредования с помощью пиктограмм;

3) адекватность графического изображения;

4) критичность к результатам своей деятельности;

5) характер и особенности воспроизведения пиктограмм (конкретный, схематичный, образный рисунок).

Интерпретация: 50 % и менее правильных ответов свидетельствуют о нужном уровне опосредованного запоминания.

Методика«Корректурная проба»

Предназначена для определения объёма внимания и его концентрации – по количеству сделанных ошибок; волевой готовности. Норма объёма внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков, 8-10 лет – 600 знаков. Время работы – 5 мин.Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы просматривая ряды букв слева на право, вычёркивать те же буквы, что и первом ряду. Работать надо быстро и точно.Стимулирующий материал: бланки с рядами букв для дошкольников. Стандартный лист бумаги с рядами чередующихся геометрических фигур, а также образец, который поможет ориентироваться в задании.Инструкция: «Посмотри, пожалуйста, на эти фигуры. Ты должен будешь вычёркивать некоторые из них по правилу. Запомни: круг вычёркивай косой линией справа налево, квадрат – слева направо, треугольник – крест-накрест. Повтори, и начнём работать». Сначала детям дают карандаш и лист бумаги с нарисованными фигурами. Детей просят провести вертикальную черту. Если дети плохо поняли, положить перед ними схему-образец. Если ребёнок смотрит в окно, то сказать «ты устал? Осталось поработать 1 мин. или осталось зачеркнуть одну строчку». Посмотреть повысилась ли его работоспособность. Анализ результатов. Проанализировать умение детей, принять задание. Ошибкой считается не только неправильно зачёркнутая, но и пропущенная фигура. На более высоком уровне находятся дети, которые принимают задания, но только виде схемы – уровень волевой регуляции – норма для 5,5 лет. В 6-7 лет дети в норме принимают словесную инструкцию (такие дети готовы к обучению). Не менее важным показателям является уровень концентрации внимания. Он определяется по количеству ошибок, которые делает ребёнок. В норме дети 5-6 лет могут без ошибок работать 4-5 мин., в 7лет -10 мин. При 1-2 ошибок, которые ребёнок допускает в течении 1 минуты работы, уровень концентрации внимания считается норма. После 5 мин. (в 7-10лет) количество ошибок резко увеличивается, дети начинают отвлекаться.После слов «тебе осталось работать 1 минуту» должно уменьшиться количество ошибок.

Измеряется уровень волевой готовности – принятие инструкции и форма, в которой она принимается.

Методика «Недостающие детали»

Предназначена для исследования понимания коммуникативно-бытовых ситуаций на наглядном материале, а так же самостоятельность, целенаправленность, внимание. Возраст: 3-6 лет, с ОПФР – младшие школьники. Стимулирующий материал: 11 сюжетных картинок из жизни детей, 1 опорная карточка, подсказка (изображение отдельных предметов, недостающих по смыслу в каждой сюжетной картинке, большого размера). Техника.Ребёнку показывают картинку и поясняют словами: «Девочка собирается спать. Есть одеяло, есть кровать. Чего не хватает?» Если ребёнок отвечает, то предложить более сложное задание (девочка развешивает бельё). Для детей 3-4 лет – подсказка (показать карточку-опору и убедиться, что предметы ему знакомы – ребёнок называет предметы или показывает, где нарисовано). Интерпретация: если ребёнок справился с заданием, то он понимает смысл предложенных сюжетов и может решить мыслительные задачи на невербальном уровне.

Дети с ОПФР выполняют задание при условии, что они с самого начала работают с опорой на карточку-подсказку.

Методика «Выявление закономерностей в ряду»

Предназначена для исследования уровня обобщения. Основной её смысл в выявлении закономерностей. Стимулирующий материал: набор чёрных и белых брусков или чёрных и белых прямоугольников, одинаковой величины (модификация). Техника: Испытуемому предлагается по очереди 3 экспериментальных задания возрастающей сложности. Предлагается удлинить начатый экспериментатором «заборчик». 1 задание: 45 45. /2 задание: 45 6 455. /3 задание: 45 456 4555. При анализе выполнения задания обращается внимание, предшествует ли началу деятельности уяснения принципа выполнения задания, насколько стереотипен изображённый образ действия, как влияют на эту деятельность случайные побуждения (меняет ли он найденный принцип, если кончились прямоугольники одного цвета). Существенное значение имеет обнаруживаемая при исследовании тенденция переносить в готовом, неизменном виде прошлый опыт на решаемую в настоящий момент задачу. Методика была предназначена для диагностики УО.

Методика «Типологические опросники»

Личностные опросники – это совокупность методических средств, используемых для выявления и оценки отдельных свойств и проявлений личности. Выделяют следующие виды личностных опросников: типологические опросники; опросник черт личности; опр. мотивов; опр. интересов; опр. ценностей; опр. установок. Типологический подход является основанием для разработки типологических опросников личности. При использовании типологических опросников диагноз ставится на основе сопоставления индивидуальных результатов с соответствующими типами личности, представленными в опроснике, и определения степени их сходства.

Минесотский многопрофильный личностный опросник. Его авторы – С.Хетуэн, Дж. Маккикли, 1941. Создатели этого опросника ставили перед собой задачу разработать удобную и простую для широкого практического применения клиническую методику, позволяющую различать норму и некоторые психические заболевания. Для составления его утверждений использовались жалобы больных, описания симптоматики психических заболеваний в клинических руководствах, а также ранее разработанные опросники. Содержание заданий этого опросника широко охватывает такие области как здоровье, социальные, политические, религиозные, сексуальные отношения, вопросы образования, работы, семьи и брака, а также наиболее извитые невротические и психотические типы поведения, такие как маниакальные состояния, галлюцинации, фобии. В 90-е гг.были созданы новые две версии ММРI-2 и ММРI-А разработанные Дж. Бетчеран и В. Далстраном.

Опросник Х. Шмишека – предназначен для диагностики акцентуированных типов личности. Этот опросник включает перечень вопросов, обращённым к различным установкам и особенностям отношений человека к миру, к другим людям, к самому себе. По инструкции испытуемый должен выразить своё мнение по каждому вопросу «да» — «нет». При использовании данного опросника следует учитывать, что он не имеет шкалы лжи. Поэтому требуются специальные дополнительные действия диагностики для получения достоверных результатов: проявление максимума внимания на стадии инструктирования для выявления возможных отрицательных установок испытуемого на обследование, создание атмосферы доброжелательности и серьёзного настроя на работу.

Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е.Личко. В этой методике использован типологический подход к описанию и диагностике личности здорового человека. ПДО предназначен для диагностики типа психопатии и акцентуации характера у подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В опросник были включены фразы по следующим темам: оценка собственных витальных функций (самочувствие, настроение, сон), отношение к близким и окружающим (родителям, друзья), к абстрактным категориям (к критике, наставлениям, правилам, законам).Данный опросник позволяет выявить психопатии и акцентуации характера подросткового возраста.

Методика «Конструирование»

Предназначена для исследования пространственного праксиса. Доп.: зрительная память, моторика, внимание. 3 варианта: 1) конструирование по подражанию; 2) конструирование по образцу; 3) конструирование по памяти. Возраст: дошкольный возраст, младшие классы ОПФР. Стимулирующие материалы: набор палочек одного цвета, лист А4, подкладки. Техника: 1) по подражанию – экспериментатор кладёт палочку, ребёнок так же. 2) по образцу – взрослый выкладывает готовую конструкцию и предъявляет её в готовом виде, ребёнок выкладывает такую же. 3) взрослый предлагает готовую конструкцию, 3-10 сек. Ребёнок её воспринимает. «Посмотри и построй такую же». Оценка: 1. подсчёт количества использованных палочек ребёнком. Все ли он элементы произвёл? 2. Положение полочек между собой; 3. Расположение фигуры относительно листа (зеркальное изображение, под углом). Интерпретация: вывод о сохранности пространственного анализа.

Методика «Предметная классификация»

Валидна для определения понятийного мышления (возраст испытуемых — 6-8 лет), для исследования процессов обобщения, умение выделять существенные признаки, изучение последовательности умозаключения. Стимулирующий материал: карточки с предметами- 70, протокол, карточки с реалистическими изображениями – 8. Ограничение – для незрячих. Техника: Задание проходит в 3 этапа с последовательными инструкциями.

1 этап «Разложи карточки так, чтобы предметы, подходящие друг к другу, оказались в одной группе. Количество групп не ограничивается». После выполнения задания у ребёнка спрашивают, почему эти карточки поместил вместе и какое название им даётся.

2 этап «Ты верно объединил карточки в группы. Дай этим группам короткое название».

3 этап «Как ты объединил карточку с карточкой в группы и назвал их, так объедини теперь группу с группой, не перекладывая карточки. Групп должно быть как можно меньше. Назови их». В протоколе фиксируются этапы выполнения работы, название групп, вопросы и ответы испытуемого. Можно оказывать стимулирующую помощь, задавать уточняющие вопросы. Оценивается:

· Показатель работоспособности, темп, мотивация;

· Критичность и адекватность реакций;

· Особенности зрительного восприятия;

· Уровень доступности заданий;

· Объём помощи;

Действия ребёнка, его вопросы и высказывания.

Методика Кооса

Данная методика направлена на выявление конструктивного праксиса, способности к пространственной ориентировке, анализу фигуры (по чертежу) и её последующему синтезу (из кубиков). Кубики Коса (16 штук) имеют одинаковую раскраску: синюю — красную, жёлтую — белую, бело-красную, жёлто-синюю стороны. В комплекте имеются 18 чертежей с изображениями фигур разной сложности, составленных из 4, 9 или всех 16 кубиков.Методика используется для исследования детей самых разных возрастов (от 5 и старше) в зависимости от цели исследования. Ребёнку дают кубики и какой-либо из чертежей и просят составить из кубиков изображенную на чертеже фигуру. Необходимо начинать с лёгких чертежей. Можно проводить диагностическое «обучение» по специальной схеме, пользуясь определёнными чертежами и системой дозированных подсказок к ним. Данная методика позволяет выявить возможность ребёнка в отношении выполнения таких мыслительных операций, как анализ и синтез на материале конструктивной внеречевой деятельности. Это является особо важным критерием в тех случаях, когда ребёнок не владеет речью, не понимает или не слышит обращённой к нему речи, либо по каким-то другим причинам отказывается от вербального контакта со взрослым. Методика помогает установить особые пространственные нарушения, возникающие при некоторых формам поражения головного мозга (опухоли, частичное повреждение сосудов головного мозга).

Дифференциальная диагностика умственной отсталости

Подходы к диагностике УО. 1). Традиционный методический подход.Право на постановку диагноза УО имеет только врач.Для врача существует 3 диагностических критерия:

1. наличие органического поражения ЦНС;

2. отсутствие прогрессирования в состоянии;

3. слабость усвоения ЗУНов.