Ноты для фортепиано композитора

Николая Мясковского

Мясковский Н. 16 пьес из тетрадей 1906-1919 гг. Мясковский Н. Соната № 1 для фортепиано, ор.6 — 1907-09

Мясковский Н. Соната № 1 для фортепиано, ор.6 — 1907-09 Мясковский Н. Соната № 2 для фортепиано, ор.13 — 1912

Мясковский Н. Соната № 2 для фортепиано, ор.13 — 1912 Мясковский Н. Соната № 3 для фортепиано, ор.19 — 1920

Мясковский Н. Соната № 3 для фортепиано, ор.19 — 1920

Мясковский Н. Соната № 4 для фортепиано, ор.27 — 1924-25 Мясковский Н. Соната № 5 для фортепиано, ор.64 №1 — 1944

Мясковский Н. Соната № 5 для фортепиано, ор.64 №1 — 1944 Мясковский Н. Соната № 6 для фортепиано, ор. 64 №2 — 1944

Мясковский Н. Соната № 6 для фортепиано, ор. 64 №2 — 1944 Мясковский Н. Соната № 7 для фортепиано, ор.82 — 1949

Мясковский Н. Соната № 7 для фортепиано, ор.82 — 1949 Мясковский Н. Соната № 8 для фортепиано, ор.83 — 1949

Мясковский Н. Соната № 8 для фортепиано, ор.83 — 1949 Мясковский Н. Соната № 9 для фортепиано, ор.84 — 1949

Мясковский Н. Соната № 9 для фортепиано, ор.84 — 1949 Мясковский Н. Сонатина, ор.57 — 1942

Мясковский Н. Сонатина, ор.57 — 1942

Мясковский Н. БАРКАРОЛА-СОНАТИНА _ соч. 83_Первая часть «Сонаты средней трудности»

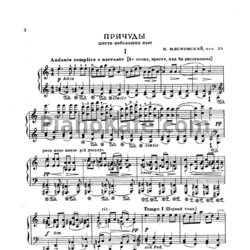

Мясковский Н. Причуды, ор.25 — 1922-27

Мясковский Н. Причуды, ор.25 — 1922-27 Мясковский Н. ПЬЕСА _ из цикла Причуды

Мясковский Н. ПЬЕСА _ из цикла Причуды

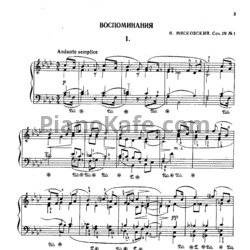

_ Соч. 25 № 1 Мясковский Н. Воспоминания, ор.29 — 1927

Мясковский Н. Воспоминания, ор.29 — 1927

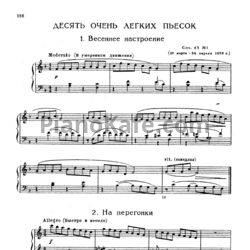

Мясковский Н. 10 очень легких пьесок, ор.43 №1 — 1938

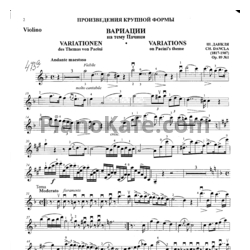

Мясковский Н. Простые вариации, ор.43 №3 (1956) — 1937

Мясковский Н. Песня и рапсодия, ор.58 — 1942

Мясковский Н. 9 стилизаций в форме танцев, ор.73 — 1946 Мясковский Н. Из прошлого, 6 импровизаций, ор.74 — 1946

Мясковский Н. Из прошлого, 6 импровизаций, ор.74 — 1946

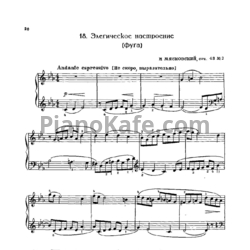

Мясковский Н. Элегическое настроение (фуга)

Мясковский Н.Я. Пожелтевшие страницы. Op. 31

Мясковский Н.Я. Пожелтевшие страницы. Op. 31

Мясковский Н. БЕЗЗАБОТНАЯ ПЕСЕНКА

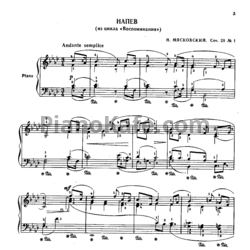

Мясковский Н. НАПЕВ Мясковский Н. ЭЛЕГИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Мясковский Н. ЭЛЕГИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

_ Фуга, соч. 43 № 2 Мясковский Н. БЕЗЗАБОТНАЯ ПЕСЕНКА _ соч. 43 № 6

Мясковский Н. БЕЗЗАБОТНАЯ ПЕСЕНКА _ соч. 43 № 6

Мясковский Н. ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ _ соч. 43 № 1

Мясковский Н. ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ _ соч. 43 № 1

Мясковский Н. ВРОДЕ ВАЛЬСА _ соч. 43 № 7

Мясковский Н. ВРОДЕ ВАЛЬСА _ соч. 43 № 7

Мясковский Н. ГРУСТНЫЙ НАПЕВ _ соч. 43 № 4

Мясковский Н. ГРУСТНЫЙ НАПЕВ _ соч. 43 № 4

Мясковский Н. ПОЛЕВАЯ ПЕСНЯ _ соч. 43 № 8

Мясковский Н. ПОЛЕВАЯ ПЕСНЯ _ соч. 43 № 8 Мясковский Н. 4 легкие пьески в полифоническом роде, ор.43 _ 1938

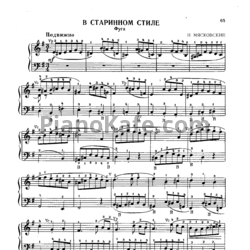

Мясковский Н. 4 легкие пьески в полифоническом роде, ор.43 _ 1938 Мясковский Н. Фуга_В СТАРИННОМ СТИЛЕ

Мясковский Н. Фуга_В СТАРИННОМ СТИЛЕ

_ соч. 43 № 2

Мясковский Н. ТРЕВОЖНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

_ соч. 43 № 3

Мясковский Н. Полифонические наброски

(6 фуг), ор.78 — 1947

Мясковский Н. Фуга, соч. 78, № 1 Мясковский Н. ФУГА _ двухголосная _ соч. 78 № 2

Мясковский Н. ФУГА _ двухголосная _ соч. 78 № 2 Мясковский Н. ФУГА _ двухголосная _ соч. 78 № 3

Мясковский Н. ФУГА _ двухголосная _ соч. 78 № 3 Мясковский Н. ФУГА си минор _ Соч. 78

Мясковский Н. ФУГА си минор _ Соч. 78 Мясковский Н. В ДРЁМЕ, соч. 74 № 3

Мясковский Н. В ДРЁМЕ, соч. 74 № 3

Мясковский Н. КОНЕЦ СКАЗКИ, соч. 74 № 6

Мясковский Н. КОНЕЦ СКАЗКИ, соч. 74 № 6

Мясковский Н. Пожелтевшие страницы, соч. 31 № 3

Мясковский Н. Пожелтевшие страницы, соч. 31 № 3

Мясковский Н. ПОЛЬКА, соч. 73 № 5

Мясковский Н. ПОЛЬКА, соч. 73 № 5

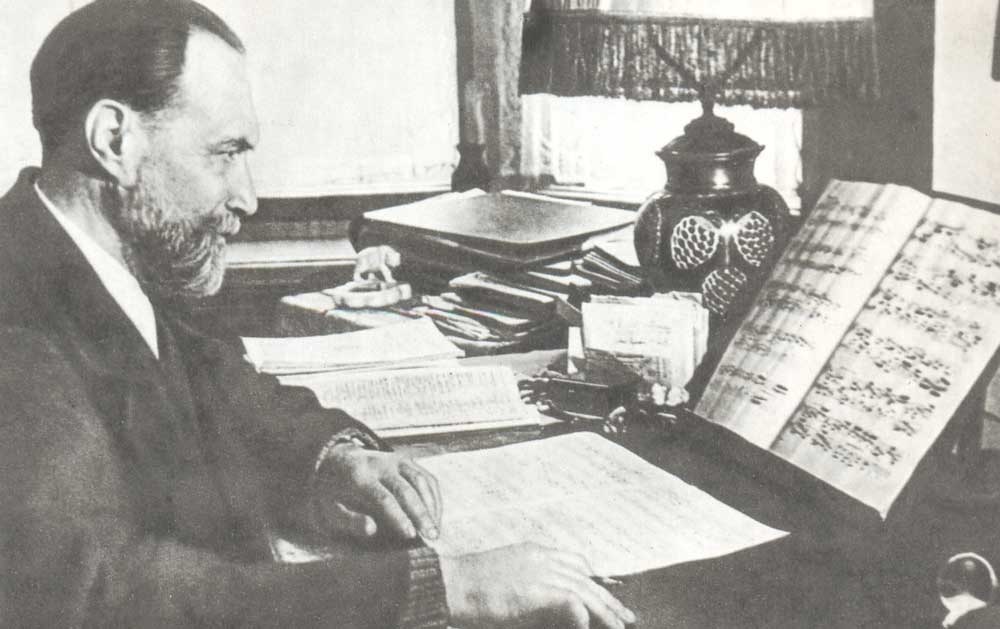

МЯСКОВСКИЙ Николай Яковлевич (20.IV 1881, Ново-Георгиевск, близ Варшавы — 8.VIII 1950, Москва). Окончил Петербургскую консерваторию по классу композиции у А. Лядова; инструментовкой занимался у Н. Римского-Корсакова. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории. Его ученики: В. Белый, Н. Будашкин, Е. Голубев, Д. Кабалевский, Б. Мокроусов, В. Мурадели, Н. Пейко, А. Хачатурян, Б. Чайковский, В. Шебалин, А. Эшпай и др. Среди созданного Мясковским поэма-кантата «Киров с нами», кантата-ноктюрн «Кремль ночью»; 27 симфоний, увертюры, сюиты, поэмы для симфонического оркестра; концерты с оркестром—для скрипки, для виолончели; сочинения для духового оркестра; камерно-инструментальная музыка (в том числе 13 струнных квартетов, соната для скрипки и фортепиано, 2 сонаты, для виолончели и фортепиано); фортепианные произведения (сонаты, циклы «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы» и др.); хоры, романсы; музыкально-критические статьи.

[А. Бакулов]

Николай Яковлевич МЯСКОВСКИЙ (1881—1950) по семейной традиции должен был стать (как его отец) военным инженером и в соответствии с этим получил специальное образование. Но влечение к музыке с детских лет было огромно. Не прерывая основных занятий, Мясковский с помощью частных уроков (у Р. М. Глиэра в Москве и И. И. Крыжановского в Петербурге) смог настолько овладеть музыкальными знаниями, что, еще обучаясь в Военно-инженерном училище, тайком от начальства сдал экзамены и был принят в Петербургскую консерваторию, где его учителями стали Римский-Корсаков и Лядов.

Беззаветно служил Мясковский отечественной музыкальной культуре и, избрав симфонизм как основную область творчества, добился поразительных успехов. Основываясь на достижениях русской и зарубежной музыки, он неутомимо продолжал творческие поиски, развивая этот сложный жанр и обогащая его. Композитором создано 27 симфоний и множество других сочинений, среди которых наиболее значительны кантата «Киров с нами» (посвящена защитникам Ленинграда), скрипичный и виолончельный концерты. Глубина образов, правдивость и благородство чувств придают музыке Мясковского неповторимое обаяние.

Основоположник советского симфонизма, Мясковский воспитал несколько поколений отечественных музыкантов, передавая им, подобно Танееву и Римскому-Корсакову, не только профессиональные навыки, но и высокие морально-этические жизненные принципы.

Уже в ранний период творчества Мясковский часто обращался к разным жанрам фортепианной музыки. Мастер крупных форм, он основное внимание уделял сонатам (их девять), которые представляют значительные трудности для исполнения. Вместе с тем композитору принадлежит немало миниатюр, очень легких, доступных, весьма широко используемых в педагогической практике. К «незатейливым вещицам» относятся и публикуемые «Пожелтевшие страницы», а также другие пьесы.

[Из аннотации к сборнику «Золотая лира», том 1, М.: Сов.композитор, 1987 г.]

Если вы нашли ошибку или опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Буду вам очень благодарна!

3 808

I. Симфоническая музыка

Симфонии

Первая симфония c-moll, op. 3, в трех частях. 1908. Посвящена И. И. Крыжановскому. Вторая редакция 1921.

Вторая симфония cis-moll, op. 11, в трех частях. 1910—1911.

Третья симфония a-moll, op. 15, в двух частях. 1913—1914. Посвящена Б. В. Асафьеву.

Четвертая симфония e-moll, op. 17, в трех частях. 1917—1918. Посвящена В. В. Яковлеву.

Пятая симфония D-dur, op. 18, в четырех частях. 1918. Посвящена В. M Беляеву.

Шестая симфония es-moll, op. 23, в четырех частях. 1921—1923. Вторая редакция 1947—1948 гг.

Седьмая симфония h-moll, op. 24, в двух частях. 1922. Посвящена П. А. Ламму.

Восьмая симфония A-dur, op. 26, в четырех частях. 1923—1925. Посвящена С. С. Попову.

Девятая симфония e-moll, op. 28, в четырех частях. 1926—1927. Посвящена Н. А. Малько.

Десятая симфония f-moll, op. 30, в одной части. 1926—1927.

Одиннадцатая симфония b-moll, op. 34, в трех частях. 1931—1932. Посвящена М. О. Штейнбергу.

Двенадцатая симфония g-moll, op. 35, в трех частях. 1931 —1932. К XV-летию Октябрьской революции.

Тринадцатая симфония b-moll, op. 36, в трех частях (исполняется без перерыва). 1933.

Четырнадцатая симфония C-dur, op. 37, в пяти частях. 1933. Посвящена В. Л. Кубацкому.

Пятнадцатая симфония d-moll, op. 38, в четырех частях. 1933—1934.

Шестнадцатая симфония F-dur, op. 39, в четырех частях. 1935—1936. Посвящена оркестру Московской государственной филармонии.

Семнадцатая симфония gis-moll, op. 41, в четырех частях. 1936— 1937. Посвящена А. В. Гауку. Восемнадцатая симфония C~dur, op. 42, в трех частях. 1937. К ХХ-летию Октябрьской революции.

Девятнадцатая симфония Es-dur (для духового оркестра), ор. 46, в четырех частях. 1939. К XXI годовщине Красной Армии.

Двадцатая симфония E-dur, op. 50, в трех частях. 1940. Посвящена Ю. А. Шапорину.

Двадцать первая симфония fis-moll, ср. 51, в одной части. 1940.

Двадцать вторая симфония-баллада h-moll, op. 54, в трех частях. 1941.

Двадцать третья симфония-сюита a-moll, на темы песен и танцев народов Северного Кавказа, ор. 56, в трех частях. 1941.

Двадцать четвертая симфония f-moll, op. 63, в трех частях. 1943. Посвящена памяти В. В. Держановского.

Двадцать пятая симфония Des-dur, op. 69, в трех частях. 1945—1946. Посвящена Л. Т. Атовмьяну.

Двадцать шестая симфония C-dur на древнерусские темы, ор. 79, в трех частях. 1948—1949.

Двадцать седьмая симфония c-moll, op. 85, в трех частях. 1947—1949.

Симфониетты, поэмы, увертюры и пр.

«Молчание», симфоническая притча (по одноименной сказке Эдгара По) f-moll, op. 9. 1909—1910. Посвящена К. С. Сараджеву.

Симфониетта A-dur, op. 10, в трех частях. 1910—1911. Вторая редакция 1943 г.

«Аластор», симфоническая поэма (по одноименной поэме Шелли) c-moll, op. 14, 1912—1913. Посвящена С. С. Прокофьеву.

Серенада Es-dur для малого симфонического оркестра, ор. 32, № 1, в трех частях. 1928—1929. Посвящена А. И. Дзимитровскому.

Симфониетта h-moll для струнного оркестра, ор. 32, № 2, в трех частях. 1928—1929. Посвящена А. Ф. Гедике.

Лирическое концертино G-dur для струнного оркестра, ор. 32, № 3, в трех частях. 1929. Посвящена Б. В. Асафьеву.

Приветственная увертюра для симфонического оркестра C-dur, op. 48. 1939.

Марш героический f-moll для духового оркестра, ор. 53, № 1. 1941.

Драматическая увертюра g-tnoll для духового оркестра, ор. 60. 1942.

Славянская рапсодия d-moll (Увертюра-фантазия на старославянские темы XVI в.) для симфонического оркестра, ор. 71. 1946. Посвящена И. Ф. Бэлзе.

Патетическая увертюра c-moll для симфонического оркестра, ор. 76. 1947. К ХХХ-летию Советской Армии. Дивертисмент Es-dur для симфонического оркестра, ор. 80, в трех частях. (Вальс. Ноктюрн. Тарантелла.) 1948.

II. Концерты

Концерт для скрипки с оркестром d-moll, op. 44, в трех частях. 1938. Посвящен Д. Ф. Ойстраху.

Концерт для виолончели с оркестром c-moll, op. 66, в двух частях, 1944. Посвящен С. Н. Кнушевицкому.

III. Камерные инструментальные ансамбли

Соната для виолончели и фортепиано D-dur, op. 12, в двух частях. 1911. Вторая редакция 1931 г.

Струнный квартет № 1 a-moll, op. 33, № 1, в четырех частях. 1929— 1930.

Струнный квартет № 2 c-moll, op. 33, № 2, в трех частях. 1930. Посвящен Г. С. Гамбургу.

Струнный квартет № 3 d-moll, op. 33, в двух частях. 1910 [1].

Струнный квартет № 4 f-moll, op. 33, № 4, в четырех частях. 1909— 1910. Вторая редакция 1936—1937.

Струнный квартет № 5 e-moll, op. 47, в четырех частях. 1938—1939. Посвящен В. Я. Шебалину.

Струнный квартет № 6 g-moll, op. 49, в четырех частях. 1939—1940. Посвящен Государственному квартету имени Бетховена: Д. М. Цыганову, В. П. Ширинскому, В. В. Борисовскому, С. П. Ширинскому.

Струнный квартет № 7 F-dur, op. 55, в четырех частях. 1941. Посвящен Е. М. Гузикову.

Струнный квартет № 8 fis-moll, op. 59, в трех частях. 1942. Посвящен памяти З. П. Фельдмана.

Струнный квартет № 9 d-moll, op. 62, в трех частях. 1943. К 20-ле-тию Квартета имени Бетховена.

Струнный квартет № 10 F-dur, op. 67, в четырех частях. 1907—1945.

Струнный квартет № 11 «Воспоминания» Es-dur, op. 67, № 2, в четырех частях. 1945. Посвящен А. А. Иконникову.

Соната для скрипки и фортепиано F-dur, op. 70, в двух частях. 1946—1947.

Струнный квартет № 12 G-dur, ср. 77, в четырех частях. 1947. Посвящен Д. Б. Кабалевскому.

Вторая соната для виолончели (или альта) и фортепиано a-moll, op. 81, в трех частях. 1948—1949. [1] По предположению С. И. Шлифштейна квартет был переработан композитором летом 1930 г.

Струнный квартет M 13 a-moll, op. 86, в четырех частях. 1949. Посвящен Квартету имени Бетховена: Д. М. Цыганову, В. П. Ши-ринскому, В. В. Борисовскому, С. П. Ширинскому.

IV. Произведения для фортепиано

Сонаты

Соната № 1 d-moll, op. 6, в четырех частях. 1907—1909. Посвящена Н. Л. Гофман.

Соната № 2 fis-moll, op. 13, в одной части. 1912. Посвящена Б. С. Захарову.

Соната № 3 c-moll, op. 19, в одной части. 1920.

Соната № 4 c-moll, op. 27, в трех частях. 1924—1925. Посвящена С. Е. Фейнбергу.

Соната № 5 H-dur, op. 64, № 1, в четырех частях. 1944.

Соната № 6 As-dur, op. 64, № 2, в трех частях. 1944.

Соната № 7 C-dur, op. 82, в трех частях. 1949.

Соната № 8 d-moll, op. 83, в трех частях. 1949.

Соната № 9 F-dur, op. 84, в трех частях. 1949.

Разные пьесы

«Причуды», шесть набросков, ор. 25, 1917—1922.

«Воспоминания», шесть пьес: 1. Напев. 2. Шутка. 3. Безнадежность. 4. Воспоминание. 5. В бессонницу. 6. Снежная жуть, ор. 29. 1927.

«Пожелтевшие страницы», семь незатейливых вещиц, ор. 31. 1928. Посвящены А. А. Алявдиной.

«Стилизации», девять пьес в форме старых танцев, ор. 73. 1946.

«Из прошлого», шесть импровизаций: 1. Вступление. 2. Порыв. 3. В дреме. 4. Звоны. 5. Сумрак. 6. Конец сказки. Ор. 74, 1906—1946.

«Полифонические наброски», шесть фуг в двух тетрадях, ор. 78. 1907—1908—1948.

V. Вокальные произведения

«Размышления», семь романсов для голоса с фортепиано на слова Е. Баратынского. Ор. 1. 1908: 1. Мой дар убог. 2. Чудный град. 3. Муза. 4. Болящий дух. 5. Бывало, отрок звонким кликом. 6. Наяда. 7. Очарованье красоты в тебе. Посвящены Б. В. Асафьеву.

«На грани», восемнадцать романсов для голоса с фортепиано на слова З. Гиппиус. Ор. 4. 1904—1908: 1. Пиявки. 2. Ничего. 3. В гостиной. 4. Серенада. 5. Пауки. 6. Надпись на книге. 7. Мгновение. 8. Страны унынья. 9. Стук. 10. Тетрадь любви. 11. Христианин. 12. Другой христианин. 13. Луна и туман. 14. Пыль. 15. Цветы ночи. 16. Нескорбному учителю. 17. Кровь. 18. Предел.

«Из З. Гиппиус», три пьесы для голоса с фортепиано. Ор. 5. 1905— 1908; 1. Противоречия. 2. Однообразие. 3. Круги. Посвящены М. Л. Гофману.

Три наброска для голоса с фортепиано на слова Вяч. Иванова. Ор. 8а. 190в: 1. Гроза. 2. Долина —храм. 3. Пан и Психея. Посвящены Е. В. и В. В. Держановским.

«Сонет» для голоса с фортепиано на слова Микеланджело — Тютчева. Ор. 86. 1909—1950.

«Предчувствия», шесть романсов для голоса с фортепиано на слова З. Гиппиус. Ор. 16. 1913—1914: 1. Дар. 2. Боль. 3. Так ли? 4. Заклинание. 5. Внезапно. 6. Петухи.

Шесть романсов для голоса с фортепиано на слова А. Блока. Ор. 20. 1920—1921: 1. Полный месяц встал над лугом. 2. Ужасен холод вечеров. 3. Милый друг. 4. Медлительной чредой нисходит день осенний. 5. Встану я в утро туманное. 6. В ночь молчаливую. Посвящены М. Г. Губе.

«На склоне дня», три наброска для голоса с фортепиано на слова Ф. Тютчева. Ор. 21. 1922: 1. Нам не дано предугадать. 2. Нет боле искр живых. 3. Как ни тяжел последний час. Посвящены Е. В. Колосовой-Держановской.

«Венок поблекший», восемь романсов для голоса с фортепиано на слова А. Дельвига. Ор. 22. 1925: 1. К чему на памятном листке. 2. Что ты, пастушка, приуныла? 3. Любовь. 4. Близость любимого. 5. Жаворонок. 6. Нет, я не ваш. 7. Песня. 8. Осенняя картина.

«Крылья Советов», двухголосный массовый хор с фортепиано на слова Н. Асеева. 1931.

«Летят самолеты», двухголосный массовый хор на слова И. Строганова. 1931.

«Ленинская», одноголосный массовый хор с фортепиано на слова A. Суркова. 1932—1933.

«Песня о Карле Марксе», двухголосный хор с фортепиано на слова С. Кирсанова. 1932.

Три боевые комсомольские песни для одноголосного массового хора с фортепиано. 1934: 1. Партизанская («Наливались тополи») на слова С. Острового. 2. Походная («По полям идут колонны») на слова А. Суркова. 3. Пограничная песня на слова B. Винникова.

«Слава советским пилотам», четырехголосный смешанный хор без сопровождения на слова А. Суркова. 1934.

Двенадцать романсов для голоса с фортепиано на слова М. Лермонтова. Ор. 40. 1935—1936: 1. Казачья колыбельная. 2. Выхожу один я на дорогу. 3. Нет, не тебя так пылко я люблю. 4. К портрету («Как мальчик кудрявый, резва»). 5. Солнце. 6. Они любили друг друга. 7. Как одинокая гробница (В альбом). 8. Ты идешь на поле битвы (Романс). 9. Она поет. 10. Не плачь, не плачь, мое дитя. 11. Любил и я в былые годы (Из альбома). 12. Прости — мы не встретимся боле.

«Походная песня», для двухголосного хора без сопровождения на слова М. Исаковского. 1941.

«Боец молодой», для голоса с фортепиано на слова М. Светлова. 1941.

«Боевой приказ», для голоса и хора с фортепиано на слова В. Вин-никова. 1941.

«Киров с нами», поэма-кантата к XXV годовщине Октябрьской революции, для двух солистов, смешанного хора и оркестра, на слова Н. Тихонова. Ор. 61, в четырех частях. 1942.

«Кремль ночью», кантата-ноктюрн к ХХХ-летию Октябрьской рево люции a-moll, для соло, смешанного хора и оркестра, на слова С. Васильева. Ор. 75, в пяти частях. 1947.

| Инфо | Оценка | Название | Музыканты | Инструменты | Уровень |

|---|

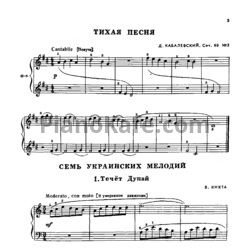

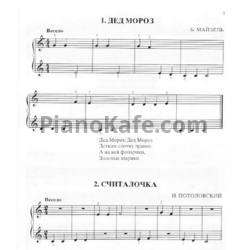

Хрестоматия для фортепиано. Детская музыкальная школа 1 класс

Хрестоматия для фортепиано. Детская музыкальная школа 1 класс

Хрестоматия для фортепиано. Детская музыкальная школа 1 класс

Фортепиано

Легкий

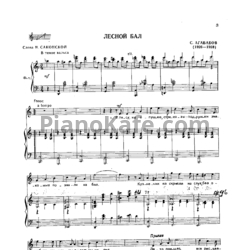

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 13

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 13

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 13

Фортепиано

Средний

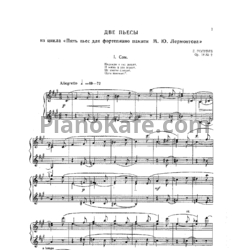

Николай Мясковский — Причуды. Шесть небольших пьес (Соч. 25)

Причуды. Шесть небольших пьес (Соч. 25)

Николай Мясковский

Фортепиано

Средний

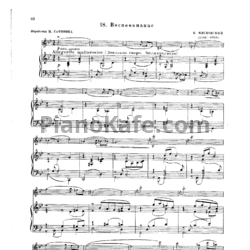

Николай Мясковский — Воспоминание

Воспоминание

Николай Мясковский

Скрипка, Фортепиано

Средний

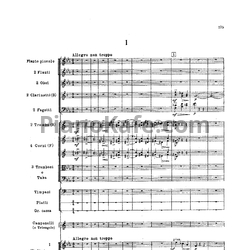

Николай Мясковский — Симфония №21 fis-moll (Op. 51)

Симфония №21 fis-moll (Op. 51)

Николай Мясковский

Фортепиано

Средний

Николай Мясковский — Как парус, что мелькает порою (Соч. 72, №2)

Как парус, что мелькает порою (Соч. 72, №2)

Николай Мясковский

Голос, Фортепиано

Средний

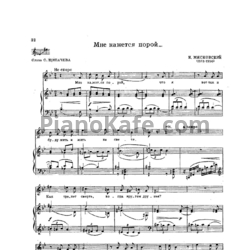

Николай Мясковский — Мне кажется порой

Мне кажется порой

Николай Мясковский

Голос, Фортепиано

Средний

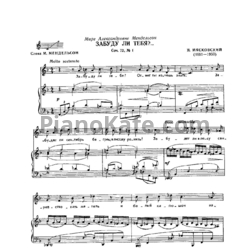

Николай Мясковский — Забуду ли тебя? (Соч. 72, №1)

Забуду ли тебя? (Соч. 72, №1)

Николай Мясковский

Голос, Фортепиано

Средний

Николай Мясковский — Дивертисмент ми-бемоль мажор для симфонического оркестра (Op. 80)

Дивертисмент ми-бемоль мажор для симфонического оркестра (Op. 80)

Николай Мясковский

Оркестр

Выше среднего

Николай Мясковский — Чудный град

Чудный град

Николай Мясковский

Голос, Фортепиано

Средний

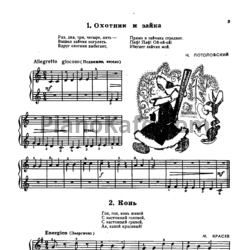

Пьесы. Младшие классы. Выпуск 9

Пьесы. Младшие классы. Выпуск 9

Пьесы. Младшие классы. Выпуск 9

Фортепиано

Легкий

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 9

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 9

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 9

Фортепиано

Средний

Пьесы. Младшие классы. Выпуск 4

Пьесы. Младшие классы. Выпуск 4

Пьесы. Младшие классы. Выпуск 4

Фортепиано

Легкий

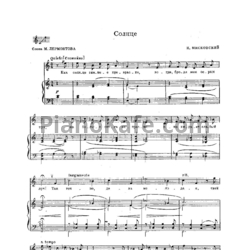

Николай Мясковский — Солнце

Солнце

Николай Мясковский

Голос, Фортепиано

Средний

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 14

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 14

Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных композиторов. Выпуск 14

Фортепиано

Средний

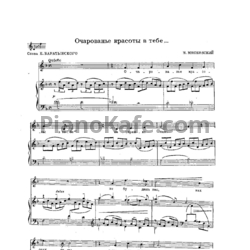

Николай Мясковский — Очарованье красоты в тебе

Очарованье красоты в тебе

Николай Мясковский

Голос, Фортепиано

Средний

Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия. 1 класс

Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия. 1 класс

Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия. 1 класс

Фортепиано

Средний

В. Шульгина — Юным пианистам. 2 класс

Юным пианистам. 2 класс

В. Шульгина

Фортепиано

Легкий

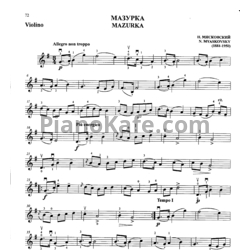

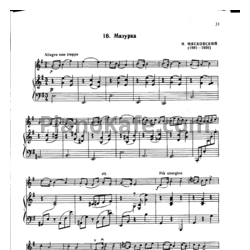

Николай Мясковский — Мазурка

Мазурка

Николай Мясковский

Скрипка

Легкий

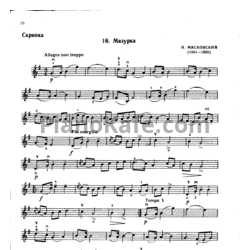

Николай Мясковский — Мазурка (Скрипка)

Мазурка (Скрипка)

Николай Мясковский

Скрипка

Легкий

Николай Мясковский — Элегическое настроение (Фуга) Соч. 43, №2

Элегическое настроение (Фуга) Соч. 43, №2

Николай Мясковский

Фортепиано

Легкий

Николай Мясковский — Мазурка (Скрипка, фортепиано)

Мазурка (Скрипка, фортепиано)

Николай Мясковский

Скрипка, Фортепиано

Легкий

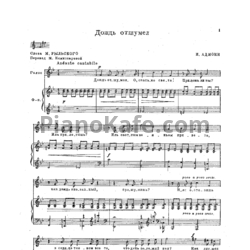

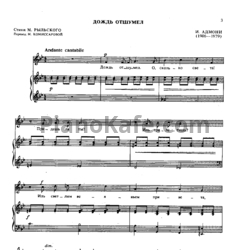

Романсы советских композиторов для тенора

Романсы советских композиторов для тенора

Романсы советских композиторов для тенора

Голос, Фортепиано

Средний

Романсы советских композиторов. Тетрадь 1

Романсы советских композиторов. Тетрадь 1

Романсы советских композиторов. Тетрадь 1

Голос, Фортепиано

Средний

Романсы советских композиторов

Романсы советских композиторов

Романсы советских композиторов

Голос, Фортепиано

Средний

Б. Милич — Фортепиано. 7 класс ДМШ

Фортепиано. 7 класс ДМШ

Б. Милич

Фортепиано

Средний

Николай Мясковский — Десять очень лёгких пьесок (Op. 43, №1)

Десять очень лёгких пьесок (Op. 43, №1)

Николай Мясковский

Фортепиано

Легкий

Юный пианист. Выпуск 1

Юный пианист. Выпуск 1

Юный пианист. Выпуск 1

Фортепиано

Легкий

Нотная папка скрипача 2. Тетрадь 4

Нотная папка скрипача 2. Тетрадь 4

Нотная папка скрипача 2. Тетрадь 4

Скрипка

Легкий

Николай Мясковский — В старинном стиле (Фуга)

В старинном стиле (Фуга)

Николай Мясковский

Баян

Легкий

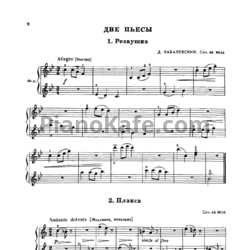

Николай Мясковский — Две пьесы

Две пьесы

Николай Мясковский

Фортепиано

Легкий

Nikolai Myaskovsky in 1912.

This is a list of compositions by Nikolai Myaskovsky by category.

Symphonies[edit]

- No. 1 in C minor, Op. 3 (1908, rev. 1921)

- No. 2 in C♯ minor, Op. 11 (1911)

- No. 3 in A minor, Op. 15 (1914)

- No. 4 in E minor, Op. 17 (1918)

- No. 5 in D major, Op. 18 (1919)

- No. 6 in E♭ minor, Op. 23 (1923)

- No. 7 in B minor, Op. 24 (1922)

- No. 8 in A major, Op. 26 (1925)

- No. 9 in E minor, Op. 28 (1927)

- No. 10 in F minor, Op. 30 (1927)

- No. 11 in B♭ minor, Op. 34 (1932)

- No. 12 in G minor, Op. 35 (1932) Kolkhoznaya (Collective Farm)

- No. 13 in B♭ minor, Op. 36 (1933)

- No. 14 in C major, Op. 37 (1933)

- No. 15 in D minor, Op. 38 (1934)

- No. 16 in F major, Op. 39 (1934) (Aviation)

- No. 17 in G♯ minor, Op. 41 (1937)

- No. 18 in C major, Op. 42 (1937)

- No. 19 in E♭ major, Op. 46 (1939) for wind orchestra

- No. 20 in E major, Op. 50 (1940)

- No. 21 in F♯ minor, Op. 51 (1940)

- No. 22 in B minor, Op. 54 (1941) Symphony-Ballad

- No. 23 in A minor, Op. 56 (1941) Symphony-Suite on Kabardanian Themes

- No. 24 in F minor, Op. 63 (1943)

- No. 25 in D♭ major, Op. 69 (1946, rev. 1949)

- No. 26 in C major, Op. 79 (1948) Symphony on Russian Themes

- No. 27 in C minor, Op. 85 (1949)

Other orchestral works[edit]

- Silence (Molchaniye), symphonic poem after Edgar Allan Poe, Op. 9 (1910)

- Overture for symphony orchestra, Op. 9 bis (1909 orchestration of 1907 piano sonata in G major; rev. 1948)

- Sinfonietta No. 1 in A major for small orchestra, Op. 10 (1911)

- Alastor, symphonic poem after Shelley, Op. 14 (1913)

- Diversions (Razvlyichenie), Op. 32 (1929):[1]

- No. 1. Serenade for small orchestra

- No. 2. Sinfonietta No. 2 in B minor for string orchestra

- No. 3. Lyric Concertino for flute, clarinet, horn, bassoon, harp and string orchestra

- Violin Concerto in D minor, Op. 44 (1938)

- 2 Pieces for string orchestra, Op. 46 bis, arranged from Symphony No.19 (1939)

- Salutation Overture in C major, Op. 48 (1939)

- 2 Marches for wind orchestra, Op. 53 (1941)

- Dramatic Overture for wind orchestra, Op. 60 (1942)

- Links (Zvenya) – Suite for orchestra, Op. 65 (1945) Orchestrations of early piano pieces

- Cello Concerto in C minor, Op. 66 (1944)

- Sinfonietta No. 3 in A minor for string orchestra, Op. 68 (1946)

- Slavonic Rhapsody in D minor, Op. 71 (1946)

- Pathetic Overture in C minor, Op. 76 (1947)

- Divertissement for small orchestra, Op. 80 (1948)

Choral music[edit]

- Cantata Kirov is With Us after Tikhonov, for mezzo-soprano, baritone, mixed choir and symphony orchestra to the text of the same name. Poems by Nikolai Tikhonov, Op. 61 (1942-43), Dedication: The Beethoven Quartet»

- Nocturne Kreml nochiu (The Kremlin at Night), after Nikolai Vasiliev, Op. 75 (1947)

Chamber music[edit]

- Cello Sonata No. 1 in D major, Op. 12 (1911, rev. 1935)

- String Quartet No. 1 in A minor, Op. 33, No. 1 (1929–30)

- String Quartet No. 2 in C minor, Op. 33, No. 2 (1930)

- String Quartet No. 3 in D minor, Op. 33, No. 3 (1930 revision of early quartet of 1910)

- String Quartet No. 4 in F minor, Op. 33, No. 4 (1930 revision of early quartet of 1911)

- String Quartet No. 5 in E minor, Op. 47 (1938–39)

- String Quartet No. 6 in G minor, Op. 49 (1939–40)

- String Quartet No. 7 in F major, Op. 55 (1941)

- String Quartet No. 8 in F♯ minor, Op. 59 (1942)

- String Quartet No. 9 in D minor, Op. 62 (1943)

- String Quartet No. 10 in F major, Op. 67, No. 1 (1945 revision of early quartet of 1907)

- String Quartet No. 11 in E♭ major, Op. 67, No. 2 (1945)

- Violin Sonata in F major, Op. 70 (1946)

- String Quartet No. 12 in G major, Op. 77 (1947)

- Cello Sonata No. 2 in A minor, Op. 81 (1948)

- String Quartet No. 13 in A minor, Op. 86 (1950)

Piano music[edit]

Before his official Piano Sonata No. 1, Myaskovsky composed four or five unpublished piano sonatas. One of these was orchestrated as the Overture for small orchestra, and two more were revised in 1944 to become the official Sonatas Nos. 5 and 6. From about 1907 to 1919, Myaskovsky wrote dozens of short piano pieces as studies or exploratory drafts: he provisionally collected these in eight (unpublished) albums and referred to them collectively as Flofion or by the diminutive Flofionchiki, an apparently made-up word meaning something like ‘Frolics’ or ‘Whimsies’.[2] Several of these were re-worked into the published piano collections Opp. 25, 29, 31, 78 and the orchestral suite Op. 65, while others provided movements – e.g. the slow movement of Piano Sonata No. 4[3] – or thematic material for later chamber and orchestral works.

- Sonata No. 1 in D minor, Op. 6 (1907)[4]

- Sonata No. 2 in F♯ minor, Op. 13 (1912)

- Sonata No. 3 in C minor, Op. 19 (1920; second, much altered version 1939)

- Sonata No. 4 in C minor, Op. 27 (1924, rev. 1945)

- Whimsies (Prichudi), 6 sketches, Op. 25 (1917–19, rev. 1923)

- ‘ ‘Reminiscences (Vospominaniya), 6 pieces, Op. 29 (1907-8; rev. 1927)

- Yellowed Leaves (Pozheltevshiye Straniytsi), 6 Pieces, Op. 31 (1907–19, rev. 1928)

- Three compositions, Op. 43

- No. 1 10 very elementary pieces for piano (1938)

- No. 2 Four Easy Pieces in Polyphonic Setting (1907, revised 1938)

- No. 3 Simple Variations in D major (Lyric Suite for Piano) (1908, revised 1937)

- Sonatina in E minor, Op. 57 (1941)

- Song and Rhapsody (later called Prelude and Rondo-Sonata), Op. 58 (1942)

- Sonata No. 5 in B major, Op. 64, No. 1 (1944 revision of early sonata of 1907)[4]

- Sonata No. 6 in A♭ major, Op. 64, No. 2 (1944 revision of early sonata)

- Stylisations, nine pieces in the forms of ancient dances, Op. 73 (1946)

- From the Past, six improvisations for piano, Op. 74 (1947, final version of piano pieces from 1906/07)

- Polyphonic Sketches, Op. 78 (1947)

- Sonata No. 7 in C major, Op. 82 (1948)

- Sonata No. 8 in D minor, Op. 83 (1949)

- Sonata No. 9 in F major, Op. 84 (1949)

Songs[edit]

- Reflections, seven poems by Yevgeny Baratynsky for voice and piano, Op. 1 (1907)

- From the early years, 12 romances for voice and piano to words by Konstantin Balmont, Op. 2 (1903-1906, revised and combined into a cycle: 1945)

- On the Border, 18 romances on words by Zinaida Gippius for medium and deep voice with piano, Op. 4 (1904-1908)

- Songs on Verses of Zinaida Gippius (Three pieces for voice and piano), Op. 5 (1905-1908)

- Madrigal, suite (after five poems by Balmont) for voice and piano, Op. 7 (1908-09; revised 1925)

- Three Sketches to Words by Vyacheslav Ivanov, Op. 8 (1908) 1. The Temple Valley, 2. Pan and Psyche, 3. The Storm

- Hunches, 6 sketches for voice and piano on words by Zinaida Gippius, Op. 16 (1913-14)

- Six Poems by Alexander Blok, for voice and piano, Op. 20 (1921), Dedication: «For MG Hube»

- In Sheltered Days, three sketches on words of Fyodor Tyutchev for voice and piano (1922), Op. 21, Dedication: «For Mrs. JW Koponossowa-Dershanowskaja»

- The Withered Wreath, music to eight poems by Anton Delvig for voice and piano, Op. 22 (1925)

- Twelve Romances on Words of Mikhail Lermontov, for voice and piano, Op. 40 (1935-36)

- Three sketches to Words by Stepan Shchipachev and Leib Kvitko, for voice and piano, Op. 45. Dedication: «For AI Okajemow»

- Songs on Verses of Stepan Schipachev, 10 romances for medium voice and piano, Op. 52 (1940)

- Lyrical Issue, six romances for high voice and piano to words by Mira Mendelson and Robert Burns, Op. 72 (1946), Dedication: «For Mira Mendelson»

Notes[edit]

- ^ In full ‘Diversions, or three Collections of Games and Songs for Orchestra’ according to Manashir Yakubov, liner notes to Claves CD 50-9415.

- ^ S. S. Prokofiev i N. Ya. Myaskovsky Perepiska (Moscow: Sovyetski Kompozitor, 1977), p. 483.

- ^ Murray McLachlan, liner notes to Olympia OCD 217.

- ^ a b Nice, David (2003). Prokofiev: From Russia to the West, 1891–1935 at Google Books, page 48 contains some information about the D minor and B major sonatas, originally Myaskovsky’s 3rd and 4th from his conservatory years, and Prokofiev’s critiques at his friend’s behest. Mention is also made on page 47 of Flofionchiki.

External links[edit]

- Free scores by Nikolai Myaskovsky at the International Music Score Library Project (IMSLP)

- Myaskovsky opus list

- Myaskovsky. Piano Sonata No.3 in C Minor, Op.19 on Instant Encore

Nikolai Myaskovsky in 1912.

This is a list of compositions by Nikolai Myaskovsky by category.

Symphonies[edit]

- No. 1 in C minor, Op. 3 (1908, rev. 1921)

- No. 2 in C♯ minor, Op. 11 (1911)

- No. 3 in A minor, Op. 15 (1914)

- No. 4 in E minor, Op. 17 (1918)

- No. 5 in D major, Op. 18 (1919)

- No. 6 in E♭ minor, Op. 23 (1923)

- No. 7 in B minor, Op. 24 (1922)

- No. 8 in A major, Op. 26 (1925)

- No. 9 in E minor, Op. 28 (1927)

- No. 10 in F minor, Op. 30 (1927)

- No. 11 in B♭ minor, Op. 34 (1932)

- No. 12 in G minor, Op. 35 (1932) Kolkhoznaya (Collective Farm)

- No. 13 in B♭ minor, Op. 36 (1933)

- No. 14 in C major, Op. 37 (1933)

- No. 15 in D minor, Op. 38 (1934)

- No. 16 in F major, Op. 39 (1934) (Aviation)

- No. 17 in G♯ minor, Op. 41 (1937)

- No. 18 in C major, Op. 42 (1937)

- No. 19 in E♭ major, Op. 46 (1939) for wind orchestra

- No. 20 in E major, Op. 50 (1940)

- No. 21 in F♯ minor, Op. 51 (1940)

- No. 22 in B minor, Op. 54 (1941) Symphony-Ballad

- No. 23 in A minor, Op. 56 (1941) Symphony-Suite on Kabardanian Themes

- No. 24 in F minor, Op. 63 (1943)

- No. 25 in D♭ major, Op. 69 (1946, rev. 1949)

- No. 26 in C major, Op. 79 (1948) Symphony on Russian Themes

- No. 27 in C minor, Op. 85 (1949)

Other orchestral works[edit]

- Silence (Molchaniye), symphonic poem after Edgar Allan Poe, Op. 9 (1910)

- Overture for symphony orchestra, Op. 9 bis (1909 orchestration of 1907 piano sonata in G major; rev. 1948)

- Sinfonietta No. 1 in A major for small orchestra, Op. 10 (1911)

- Alastor, symphonic poem after Shelley, Op. 14 (1913)

- Diversions (Razvlyichenie), Op. 32 (1929):[1]

- No. 1. Serenade for small orchestra

- No. 2. Sinfonietta No. 2 in B minor for string orchestra

- No. 3. Lyric Concertino for flute, clarinet, horn, bassoon, harp and string orchestra

- Violin Concerto in D minor, Op. 44 (1938)

- 2 Pieces for string orchestra, Op. 46 bis, arranged from Symphony No.19 (1939)

- Salutation Overture in C major, Op. 48 (1939)

- 2 Marches for wind orchestra, Op. 53 (1941)

- Dramatic Overture for wind orchestra, Op. 60 (1942)

- Links (Zvenya) – Suite for orchestra, Op. 65 (1945) Orchestrations of early piano pieces

- Cello Concerto in C minor, Op. 66 (1944)

- Sinfonietta No. 3 in A minor for string orchestra, Op. 68 (1946)

- Slavonic Rhapsody in D minor, Op. 71 (1946)

- Pathetic Overture in C minor, Op. 76 (1947)

- Divertissement for small orchestra, Op. 80 (1948)

Choral music[edit]

- Cantata Kirov is With Us after Tikhonov, for mezzo-soprano, baritone, mixed choir and symphony orchestra to the text of the same name. Poems by Nikolai Tikhonov, Op. 61 (1942-43), Dedication: The Beethoven Quartet»

- Nocturne Kreml nochiu (The Kremlin at Night), after Nikolai Vasiliev, Op. 75 (1947)

Chamber music[edit]

- Cello Sonata No. 1 in D major, Op. 12 (1911, rev. 1935)

- String Quartet No. 1 in A minor, Op. 33, No. 1 (1929–30)

- String Quartet No. 2 in C minor, Op. 33, No. 2 (1930)

- String Quartet No. 3 in D minor, Op. 33, No. 3 (1930 revision of early quartet of 1910)

- String Quartet No. 4 in F minor, Op. 33, No. 4 (1930 revision of early quartet of 1911)

- String Quartet No. 5 in E minor, Op. 47 (1938–39)

- String Quartet No. 6 in G minor, Op. 49 (1939–40)

- String Quartet No. 7 in F major, Op. 55 (1941)

- String Quartet No. 8 in F♯ minor, Op. 59 (1942)

- String Quartet No. 9 in D minor, Op. 62 (1943)

- String Quartet No. 10 in F major, Op. 67, No. 1 (1945 revision of early quartet of 1907)

- String Quartet No. 11 in E♭ major, Op. 67, No. 2 (1945)

- Violin Sonata in F major, Op. 70 (1946)

- String Quartet No. 12 in G major, Op. 77 (1947)

- Cello Sonata No. 2 in A minor, Op. 81 (1948)

- String Quartet No. 13 in A minor, Op. 86 (1950)

Piano music[edit]

Before his official Piano Sonata No. 1, Myaskovsky composed four or five unpublished piano sonatas. One of these was orchestrated as the Overture for small orchestra, and two more were revised in 1944 to become the official Sonatas Nos. 5 and 6. From about 1907 to 1919, Myaskovsky wrote dozens of short piano pieces as studies or exploratory drafts: he provisionally collected these in eight (unpublished) albums and referred to them collectively as Flofion or by the diminutive Flofionchiki, an apparently made-up word meaning something like ‘Frolics’ or ‘Whimsies’.[2] Several of these were re-worked into the published piano collections Opp. 25, 29, 31, 78 and the orchestral suite Op. 65, while others provided movements – e.g. the slow movement of Piano Sonata No. 4[3] – or thematic material for later chamber and orchestral works.

- Sonata No. 1 in D minor, Op. 6 (1907)[4]

- Sonata No. 2 in F♯ minor, Op. 13 (1912)

- Sonata No. 3 in C minor, Op. 19 (1920; second, much altered version 1939)

- Sonata No. 4 in C minor, Op. 27 (1924, rev. 1945)

- Whimsies (Prichudi), 6 sketches, Op. 25 (1917–19, rev. 1923)

- ‘ ‘Reminiscences (Vospominaniya), 6 pieces, Op. 29 (1907-8; rev. 1927)

- Yellowed Leaves (Pozheltevshiye Straniytsi), 6 Pieces, Op. 31 (1907–19, rev. 1928)

- Three compositions, Op. 43

- No. 1 10 very elementary pieces for piano (1938)

- No. 2 Four Easy Pieces in Polyphonic Setting (1907, revised 1938)

- No. 3 Simple Variations in D major (Lyric Suite for Piano) (1908, revised 1937)

- Sonatina in E minor, Op. 57 (1941)

- Song and Rhapsody (later called Prelude and Rondo-Sonata), Op. 58 (1942)

- Sonata No. 5 in B major, Op. 64, No. 1 (1944 revision of early sonata of 1907)[4]

- Sonata No. 6 in A♭ major, Op. 64, No. 2 (1944 revision of early sonata)

- Stylisations, nine pieces in the forms of ancient dances, Op. 73 (1946)

- From the Past, six improvisations for piano, Op. 74 (1947, final version of piano pieces from 1906/07)

- Polyphonic Sketches, Op. 78 (1947)

- Sonata No. 7 in C major, Op. 82 (1948)

- Sonata No. 8 in D minor, Op. 83 (1949)

- Sonata No. 9 in F major, Op. 84 (1949)

Songs[edit]

- Reflections, seven poems by Yevgeny Baratynsky for voice and piano, Op. 1 (1907)

- From the early years, 12 romances for voice and piano to words by Konstantin Balmont, Op. 2 (1903-1906, revised and combined into a cycle: 1945)

- On the Border, 18 romances on words by Zinaida Gippius for medium and deep voice with piano, Op. 4 (1904-1908)

- Songs on Verses of Zinaida Gippius (Three pieces for voice and piano), Op. 5 (1905-1908)

- Madrigal, suite (after five poems by Balmont) for voice and piano, Op. 7 (1908-09; revised 1925)

- Three Sketches to Words by Vyacheslav Ivanov, Op. 8 (1908) 1. The Temple Valley, 2. Pan and Psyche, 3. The Storm

- Hunches, 6 sketches for voice and piano on words by Zinaida Gippius, Op. 16 (1913-14)

- Six Poems by Alexander Blok, for voice and piano, Op. 20 (1921), Dedication: «For MG Hube»

- In Sheltered Days, three sketches on words of Fyodor Tyutchev for voice and piano (1922), Op. 21, Dedication: «For Mrs. JW Koponossowa-Dershanowskaja»

- The Withered Wreath, music to eight poems by Anton Delvig for voice and piano, Op. 22 (1925)

- Twelve Romances on Words of Mikhail Lermontov, for voice and piano, Op. 40 (1935-36)

- Three sketches to Words by Stepan Shchipachev and Leib Kvitko, for voice and piano, Op. 45. Dedication: «For AI Okajemow»

- Songs on Verses of Stepan Schipachev, 10 romances for medium voice and piano, Op. 52 (1940)

- Lyrical Issue, six romances for high voice and piano to words by Mira Mendelson and Robert Burns, Op. 72 (1946), Dedication: «For Mira Mendelson»

Notes[edit]

- ^ In full ‘Diversions, or three Collections of Games and Songs for Orchestra’ according to Manashir Yakubov, liner notes to Claves CD 50-9415.

- ^ S. S. Prokofiev i N. Ya. Myaskovsky Perepiska (Moscow: Sovyetski Kompozitor, 1977), p. 483.

- ^ Murray McLachlan, liner notes to Olympia OCD 217.

- ^ a b Nice, David (2003). Prokofiev: From Russia to the West, 1891–1935 at Google Books, page 48 contains some information about the D minor and B major sonatas, originally Myaskovsky’s 3rd and 4th from his conservatory years, and Prokofiev’s critiques at his friend’s behest. Mention is also made on page 47 of Flofionchiki.

External links[edit]

- Free scores by Nikolai Myaskovsky at the International Music Score Library Project (IMSLP)

- Myaskovsky opus list

- Myaskovsky. Piano Sonata No.3 in C Minor, Op.19 on Instant Encore

Д. Шостакович

Фортепианные произведения составляют значительную часть обширного творческого наследия Николая Яковлевича Мясковского. Одиннадцать сонатных опусов (девять сонат, сонатина. Песня и рапсодия), многочисленные фортепианные миниатюры, объединенные в программно-тематические циклы («Пожелтевшие страницы». «Причуды», «Воспоминания» и другие), серия пьес для юных пианистов — таков вклад Мясковского в отечественную литературу для фортепиано.

На протяжении более чем пяти десятилетий фортепианная музыка оставалась для композитора необходимой и привычной сферой высказывания, интерес к ней никогда не иссякал. Первые прелюдии (без указания опуса) были написаны между 1896—1898 гг., последняя (Девятая) соната ор. 84, созданная в один год с Двадцать седьмой симфонией ор. 85 и Тринадцатым квартетом ор. 86, завершила творческий путь художника.

В отличие от Скрябина, Метнера или Прокофьева, в искусстве которых творец и исполнитель неотделимы друг от друга, Мясковский не был концертирующим пианистом. Не получив в юности необходимых профессиональных навыков фортепианной игры, Мясковский не смог восполнить этот пробел и в период обучения в консерватории, куда поступил лишь в возрасте 25 лет, и впоследствии часто жаловался друзьям на недостаток пианистической техники. Уже в конце творческого пути композитор с горечью заметил: «А я вот всю жизнь мучаюсь от того, что не научился в свое время ни играть на рояле, ни дирижировать». Разумеется, эти слова были излишне самокритичны. Мясковский превосходно читал с листа, знал на память огромное количество литературы. «Меня удивляло, — вспоминает В. В Яковлев, — как Николай Яковлевич, не будучи пианистом, с большой значительностью передавал смысл исполняемой музыки. Он очень хорошо читал с листа, поэтому новое произведение легко схватывалось им и выявлялось в необходимой степени законченности».

Игра на фортепиано (в 4 и в 8 рук) с юных лет была для Мясковского любимой формой музицирования. По свидетельству сестер композитора, он готов был проводить целые вечера, играя ансамбли или аккомпанируя инструменталистам и певцам Еще в доконсерваторские годы на занятиях соСтунеевым Мясковский переиграл в четыре руки все симфонии и увертюры Гайдна. Моцарта, Бетховена, Вебера, Мендельсона, Шуберта, Шумана В консерватории эта давняя склонность к ансамблевой игре сблизила его с Прокофьевым. Последний вспоминал, как в 1906 году после концерта, на котором М.Регер дирижировал своей Серенадой G-dur, «Мясковский вытащил из своего портфеля четырехручное переложение Серенады, и мы играли ее в четыре руки. Это побудило Мясковского прийти ко мне, чтобы сыграть в четыре руки Девятую симфонию Бетховена, которую, по его словам, никто не мог доиграть с ним до конпа. Я дал ему тетрадку последних пьес для фортепиано. После чего мы показывали друг другу свои сонаты и иногда собирались играть в четыре руки»

Именно с консерваторских лет началась удивительная творческая и человеческая дружба двух крупнейших советских художников, оказавшая значительное влияние на формирование их композиторских индивидуальностей и длившаяся до последних дней жизни Мясковского

Первые композиторские опыты Николая Яковлевича связаны с областью фортепианной миниатюры. Однако очень скоро (еще в консерваторские годы) Мясковский обнаруживает пристальный интерес к фортепианной сонате. Оба жанра в равной мере представляют фортепианную музыку композитора на всех стадиях его творческой эволюции.

По времени написания и стилистическим признакам фортепианные произведения Мясковского четко делятся на два периода. Первый, охватывающий около трех десятилетий (1900 — 1920-е годы), включает четыре сонатных опуса (Первую ор. 6, Вторую ор. 13. Третью ор 19 и Четвертую ор. 27 сонаты) и большое количество фортепианных миниатюр, послуживших основой для всех последующих программно-тематических циклов. Вторая, Третья и Четвертая сонаты вместе с тремя циклами 1920-х годов — «Причуды», «Воспоминания» и «Пожелтевшие страницы» -демонстрируют зрелый фортепианный стиль композитора.

Сонатам данного периода свойственны яркие тематические контрасты, в их образном строе преобладает экспрессивное начало Это масштабные, симфонизированные циклы с ясно выраженным типом конфликтной драматургии.

Второй период, охватывающий два десятилетия (1930-1940-е годы), включает пять новых сонатных опусов (Сонатину ор. 57, Песню и рапсодию ор. 58, сонаты средней трудности ор. 82, 83 и 84) и сборники детской музыки op 43 — «Десять очень легких пьесок». «Четыре пьесы в полифоническом роде», «Простые вариации», а также ряд сочинений, созданных по эскизам 1907-1910-х годов (Сонаты №1 и № 2 из op.64) или являющихся прямой реставрацией ранее написанных пьес (циклы «Стилизации» «Импровизации», «Полифонические наброски») Для фортепианных произведений второго периода характерно своею рода «прояснение» музыкального языка, его несомненная демократизация, отвечающая общим тенденциям позднего творчества Мясковского.

Поздние сонаты существенно отличаются от ранних по эмоциональному строю, типу драматургии, художественной концепции. Это произведения камерного плана, свободные от драматизма и образной экспрессии своих предшественниц, их структура тяготеет к лирико-жанровой пьесе сонатинного типа.

Для характеристики художественных устремлений Мясковского в значительной степени показательна сама система его «жанровых привязанностей». Если работа над симфонией сразу определилась как магистральная линия творчества, то некоторые другие виды симфонической музыки (например, поэмы «Аластор» и «Молчание») оказались для композитора лишь эксперимент остальными и не получили дальнейшего развития. Точно так же можно говорить о достаточно устойчивом интересе Мясковского к квартетному жанру или романсу, в то время как инструментальные концерты (скрипичный, виолончельный) или кантаты («Киров с нами», «Кремль ночью») — эпизодические явления в его творчестве.

Не претендуя на положение ведущего жанра, каким в творчестве Мясковского, без сомнения, являлась симфония, фортепианные сочинения выполняли определенную и весьма ответственную функцию в общей стилевой эволюции композитора. Достаточно сказать, что именно фортепианные сонаты 1910-х годов стали первыми зрелыми произведениями композитора, в то время как зрелые образцы симфоническою и квартетного творчества появились значительно позднее. На это обстоятельство еще в 1915 году прозорливо указал В. В Асафьев: «Хотя характерные черты КОМПОЗИТОРСКОГО почерка Мясковского выкристаллизовались, по моим наблюдениям, уже к 1909-1911 годам (то есть ко времени создания Второй сонаты и большинства ранних миниатюр. — Е. Д.), вызревание в нем симфониста строгих и ясных конструкций происходило довольно замедленно». Следует подчеркнуть, однако, что и само это «вызревание симфоииста» в Мясковском теснейшим образом связано с его сонатным творчеством. Фортепианные сонаты стали первым этапом в овладении композитором крупной формой. да и сам тип симфонической концепции, в котором так велика драматургическая роль сонатного allegro, был найден и утвержден Мясковским в жанре фортепианной сонаты. Широко и многообразно используемая Мясковским в симфонических и камерно-инструментальных произведениях сонатая форма оказалась для композитора особенно емкой, способной к постоянному обновлению Она стала той идеальной схемой для «самовысказывания в музыке», в которой, по выражению Б В. Асафьева, «композитор чувствовал себя привольно, как опытный архитектор в привычных конструкциях» В этом отношении Мясковский близок Метнеру, о котором Танеев говорил, что «он родился с сонатной формой».

Камерные и симфонические произведения, близкие по времени написания, обнаруживают естественную общность образного строя, музыкального языка, принципов формообразования. На эту черту не раз указывал и сам композитор. В частности, он подчеркивал образное родство Второй фортепианной сонаты с программными симфоническими поэмами «Аластор» и «Молчание». Точно так же несомненна близость образов Первой сонаты и Первой симфонии, Третьей сонаты и Девятой симфонии, фортепианного цикла «Причуды» и романсов на стихи Гиппиус.

Еще более показательны тематические связи фортепианных и симфонических произведений. В симфонических циклах разных лет Мясковский неоднократно использовал материал своих ранних фортепианных опусов. Так, мелодия пьесы «Легенда» (1906), выдержанная в духе былинного распева, стала темой первой, части (тема с вариациями) Двадцать пятой симфонии (1946). В основу медленной части Симфониетты ор 10 (во второй редакции 1943 года) положена оркестровая версия фортепианной зарисовки «Пленэр» (1907). В качестве одной из тем третьей части /Девятой симфонии (1928) использована мелодия фортепианной пьесы «Песня» (1906). Оркестровые обработки ранних миниатюр «Шествие», «Эскиз» и Мазурка (1908—1912) вошли в сослав симфонического цикла «Звенья» (1944) Таким образом, ранние фортепианные сочинения послужили своеобразным «тематическим фондом» для последующего симфонического творчества Мясковского Программный характер и жанровая определенность пьес, составляющих ЭТОТ «фонд», позволяют выявить интонационные и жанровые корни тематизма симфоний Мясковского. а в ряде случаев конкретизировать обратный замысел ею оркестровых произведений.

Можно говорить и о некоторых формах воздействия фортепианного стиля Мясковского на стиль симфоний: например, о перенесении в партитуру отдельных фактурных и динамических приемов, найденных и отточенных в сфере фортепианной музыки. Однако необходимо учитывать и обратное. самобытный стиль фортепианных сонат Мясковского, с их многозвучной аккордовой фактурой и контрастными сопоставлениями регистров, тесно связан с приемами оркестрового письма Более того, симфонизм как тип мышления определяет образный строй, музыкальную драматургию и композиционные особенности зрелых сонат композитора.

Симфонизация жанра — одна из важнейших закономерностей в эволюции фортепианной сонаты — западноевропейской и русской. Последняя, как известно, возникла на базе прочных традиций отечественною инструментализма. Напомним, что сравнительно позднему утверждению ЭТОГО жанра в России на рубеже XIX—XX веков предшествовал расцвет жанра фортепианного концерта. Чайковский и Балакирев, Глазунов и Рахманинов создавали свои сонаты (оставшиеся эпизодическим явлением в их творчестве), будучи зрелыми, давно сложившимися симфонистами Отсюда масштабность идейно-художественного замысла первых русских сонат, их философская направленность — свойства, ставшие характерными признаками /того жанра в пору расцвета фортепианной сонаты в творчестве Скрябина, Метнера, позднее Прокофьева. Своими произведениями, своим исполнительским мастерством ли художники заметно стимулировали интерес к фортепианной сонате в творчестве многих русских и советских композиторов первой половины XX века Назовем Мясковского и Щербачева, Ан Александрова и Фейнберга, Кабалевского и Шоелаковича Николай Яковлевич Мясковский одним из первых откликнулся на новую кнденцию русской камерно-инструментальной музыки Но фортепианные опусы 1910-1920х годов явились необходимым звеном в общей жанровой чю.иоции современною сонатного творчества

Мясковский не принадлежал к типу композиторов-реформаторов радикально преобразующих классические основы музыкального мышления Именно в недрах классичес музыкальной системы он находил оригинальные выразительные средства, способные запечатлеть новые образы, навеянные современностью

Прочной преемственной связью с классическим искусством обусловлена и особая роль Мясковского в исторической перспективе музыки XX века Начав свой путь как продолжатель лучших традиций отечественной музыкальной классики, он стал одним из первых активных строителей молодой советской кулыуры Наряду с Прокофьевым и позднее Шостаковичем, Мясковскому принадлежала заслуга создания не только жанра советской симфонии, но и советской камерной музыки, в том числе фортепианной. Симфонические и камерные сочинения Мясковского представляли в 20-х годах советскую музыкальную культуру за рубежом, его Шестая симфония вместе с Первой симфонией Шостаковича стала своего рода маяком в мировом симфонизме тех лет.

За полвека фортепианное творчество Мясковского прошло большой и сложный путь развития. Можно проследить определенные сдвиги, происходившие в эстетических взглядах и мировоззрении художника, и связанные с ними изменения общей идейно-образной направленности музыки, а также системы ее выразительных средств. Сравнивая, например, ранние (дореволюционные) и поздние произведения, мы как бы видим полярные точки сложной эволюции Мясковского. Вместе с тем последовательное изучение сочинений (в первую очередь сонат), созданных на разных фазах творческого пути композитора, позволило установить в этих сочинениях наличие константных черт, совокупность которых и представляет собой индивидуальный фортепианный стиль Мясковского.

Постоянство этого творческого принципа находит выражение и в образной структуре фортепианных щклов. Типичным становится контраст лирико-психологической и фантастической (порой гротескной сферы образов внутри отдельных циклов («Причуды», «Пожелтевшие страницы» Тот же принцип дает направление стилевой эволюции фортепианного творчества. Оба типа образности противопоставлены как крайние точки развития сонатного жанра. Сонаты 1910 — 1920-х годов образуют группу остроконфликтных сочинений, близких по идейно-образному замыслу жанру психологической драмы. Сонатные опусы 40-х годов составляют группу пьес лирико-эпического склада, отличающихся мудрым приятием объективного мира.

Если попытаться очертить круг стилистических влияний, претворенных Мясковским в его фортепианном творчестве, мы должны будем назвать имена русских и зарубежных композиторов-романтиков: Листа, Скрябина, Рахманинова, Метнера. С последним связи Мясковского обозначились особенно четко. Обоих художников роднит интеллектуализм, присущий их музыкальному мышлению. Недаром, характеризуя близкий ему стиль Метнера, Мясковский постоянно говорил о «логике чувства», о «схеме развития чувствований, настроений, в которой должна быть совершенно такая же логика, как и во внешней структуре произведения». Сила и глубина эмоций и благородная сдержанность в их выражении, непосредственность художественного восприятия и строгая выверенность формы — вот качества стиля Метнера, чрезвычайно ценимые Мясковским и в высшей степени свойственные его собственному стилю

«В этом сочетании, — писал Б Асафьев, — живут давние качества выдающихся русских композиторов: с одной стороны, стремление к общественности, а с другой — боязнь стать навязчивым со своими личными высказываниями, особенно на той зыбкой грани, где эмоция, выскальзывая из-под организованной интеллектом целеустремленности, переходит в обнаженный чувственный пафос. Мясковский с изумительными мерой и тактом владеет собою, как субъектом-носителем отзывчивых непосредственных откликов на действительность, вне чего нет музыки как живой интонации»

Еще при жизни Николая Яковлевича его разносторонняя творческая деятельность привлекала внимание музыковедческой мысли О Мясковском писали видные представители отечественной культуры: Б Асафьев, В Каратыгин, Ю Энгель, С Прокофьев, Ан. Александров, С. Скребков, Г Нейгауз, В. Шебалин, Д. Кабалевский, А. Хачатурян и другие. Большую часть этих публикаций составляли рецензии, связанные с премьерами различных (главным образом ранних) сочинений Мясковского.

Монографические исследования, очерки и статьи, касающиеся отдельных проблем стиля композитора, собрание писем, документов и других биографических материалов, а также нотографические справочники стали выходить в свет в 50 — 60-х годах, когда началось более систематическое изучение и теоретическое осмысление наследия композитора.

Ценным источником сведений при изучении идейно эстетических взглядов Мясковского, его биографии, истории создания произведений явилось двухтомное издание «Н. Я. Мясковский. Собрание материалов», подготовленное С. Шлифштейном (М., 1959, 1964). Первая монография «Н Я. Мясковский», охватившая весь творческий путь художника и содержавшая характеристику основных жанров его музыки, принадлежала Т. Ливановой (М., 1953).

Затем последовал более обстоятельный труд А. Иконникова «Художник наших дней Н.Я. Мясковский» (М., 1966), в котором всесторонне рассматривалось симфоническое творчество композитора в свете общих тенденций развития советского симфонизма. Проблемы музыкального языка Мясковского, разрабатываемые преимущественно на материале его симфоний, получили освещение в ряде теоретических трудов.

Камерное творчество композитора, в том числе его фортепианные сочинения, исследованы значительно меньше. Существуют рецензии об отдельных ранних фортепианных произведениях, в том числе статьи С Прокофьева о Первой сонате, В. Каратыгина о Второй.

Важной работой, обобщающей наблюдения над ранним фортепианным творчеством Мясковского, явилась статья Б. Асафьева о первых четырех сонатах. В ней впервые были высказаны мысли о симфонизации сонатного жанра у Мясковского и определены некоторые существенные стилистические черты его метода в целом Основные положения статьи стали отправными точками для дальнейших исследований фортепианного творчества Мясковского. Этих исследований немного Среди них небольшая статья Г. Крейтнера «Фортепианное творчество Мясковского», глава в упомянутой выше монографии Т. Ливановой и соответствующие очерки в капитальных трудах А. Алексеева по истории отечественного фортепианного искусства.

Названные работы, при всей ценности содержащихся в них сведении, а в ряде случаев и завидной меткости аналитических наблюдений, не дают целостной характеристики фортепианного творчества Мясковского, не ставят задачи исследования его эволюции. Вместе с тем Мясковский — фортепианный композитор — обладает индивидуальным стилем, естественно вытекающим из его общего творческого стиля, но имеющим и свои особые черты.

Список произведений Николая Мясковского — List of compositions by Nikolai Myaskovsky

Николай Мясковский в 1912 году.

Это список сочинений Николай Мясковский по категории.

Симфонии

- №1 до минор, Соч. 3 (1908 г., изм. 1921 г.)

- № 2 до минор, Соч. 11 (1911)

- № 3 ля минор, Соч. 15 (1914)

- No. 4 ми минор, Соч. 17 (1918)

- № 5 ре мажор, Соч. 18 (1919)

- No. 6 ми минор, Соч. 23 (1923)

- No. 7 си минор, Соч. 24 (1922)

- № 8 ля мажор, Соч. 26 (1925)

- No. 9 ми минор, Соч. 28 (1927)

- No. 10 фа минор, Соч. 30 (1927)

- No. 11 си минор, Соч. 34 (1932)

- No. 12 соль минор, Соч. 35 (1932) Колхозная (Колхоз)

- No. 13 си минор, Соч. 36 (1933)

- No. 14 до мажор, Соч. 37 (1933)

- No. 15 ре минор, Соч. 38 (1934)

- №16 фа мажор, Соч. 39 (1934 г.) (Авиация)

- No. 17 соль минор, Соч. 41 (1937)

- № 18 до мажор, Соч. 42 (1937)

- №19 ми мажор, Соч. 46 (1939) для духового оркестра

- №20 ми мажор, Соч. 50 (1940)

- No. 21 фа минор, Соч. 51 (1940)

- No. 22 си минор, Соч. 54 (1941) Симфония-Баллада

- No. 23 ля минор, Соч. 56 (1941) Симфония-сюита на кабарданские темы

- No. 24 фа минор, Соч. 63 (1943)

- No. 25 ре мажор, Соч. 69 (1946, изм. 1949)

- No. 26 до мажор, Соч. 79 (1948) Симфония на русские темы

- No. 27 до минор, Соч. 85 (1949)

Другие оркестровые произведения

- Тишина (Молчание), симфоническая поэма по Эдгар Аллан По, Соч. 9 (1910)

- Увертюра для симфонического оркестра, соч. 9 бис (оркестровка 1909 года фортепианной сонаты соль мажор 1907 года; ред. 1948)

- Симфониетта № 1 ля мажор для малого оркестра, соч. 10 (1911)

- Аластор, симфоническая поэма по Шелли, Соч. 14 (1913)

- Диверсии (Развличение), Соч. 32 (1929 г.):[1]

- № 1. Серенада для небольшого оркестра.

- № 2. Симфониетта № 2 си минор для струнного оркестра.

- No. 3. Лирическое концертино для флейты, кларнета, валторны, фагота, арфы и струнного оркестра.

- Концерт для скрипки ре минор, соч. 44 (1938)

- 2 пьесы для струнного оркестра, соч. 46 бис, переложение из Симфонии No 19 (1939)

- Приветствие Увертюра до мажор, соч. 48 (1939)

- 2 марша для духового оркестра, соч. 53 (1941)

- Драматическая увертюра для духового оркестра, соч. 60 (1942)

- Ссылки (Звеня) — Сюита для оркестра, соч. 65 (1945) Оркестровки ранних фортепианных пьес

- Концерт для виолончели до минор, Соч. 66 (1944)

- Симфониетта № 3 ля минор для струнного оркестра, соч. 68 (1946)

- Славянская рапсодия ре минор, соч. 71 (1946)

- Патетическая увертюра до минор, соч. 76 (1947)

- Дивертисмент для небольшого оркестра, соч. 80 (1948)

Хоровая музыка

- Кантата Киров с нами им. Тихонова, для меццо-сопрано, баритона, смешанного хора и симфонического оркестра на одноименный текст. Стихи автора Николай Тихонов, Соч. 61 (1942-43), Посвящение: Квартет Бетховена «

- Ноктюрн Кремль ночиу (Кремль ночью), после Николай Васильев, Соч. 75 (1947)

Камерная музыка

- Соната для виолончели № 1 ре мажор, соч. 12 (1911 г., изм. 1935 г.)

- Струнный квартет № 1 ля минор, соч. 33, № 1 (1929–30)

- Струнный квартет № 2 до минор, соч. 33, № 2 (1930)

- Струнный квартет № 3 ре минор, соч. 33, No. 3 (редакция 1930 г. раннего квартета 1910 г.)

- Струнный квартет № 4 фа минор, соч. 33, No. 4 (редакция 1930 г. раннего квартета 1911 г.)

- Струнный квартет № 5 ми минор, соч. 47 (1938–39)

- Струнный квартет № 6 соль минор, соч. 49 (1939–40)

- Струнный квартет № 7 фа мажор, соч. 55 (1941)

- Струнный квартет № 8 фа минор, соч. 59 (1942)

- Струнный квартет № 9 ре минор, соч. 62 (1943)

- Струнный квартет № 10 фа мажор, соч. 67, No. 1 (редакция 1945 г. раннего квартета 1907 г.)

- Струнный квартет № 11 ми мажор, соч. 67, № 2 (1945)

- Соната для скрипки фа мажор, соч. 70 (1946)

- Струнный квартет № 12 соль мажор, соч. 77 (1947)

- Соната для виолончели № 2 ля минор, соч. 81 (1948)

- Струнный квартет № 13 ля минор, соч. 86 (1950)

Фортепианная музыка

Перед своей официальной фортепианной сонатой № 1 Мясковский написал четыре или пять неопубликованных фортепианных сонат. Одна из них была оформлена как увертюра для небольшого оркестра, а еще две были переработаны в 1944 году и стали официальными сонатами № 5 и 6. Примерно с 1907 по 1919 год Мясковский написал десятки коротких фортепианных пьес в качестве этюдов или предварительных набросков: он предварительно собрали их в восемь (неопубликованных) альбомов и вместе именовали Flofion или крошечным Флофиончики, явно выдуманное слово, означающее что-то вроде «Шутки» или «Прихоти».[2] Некоторые из них были переработаны в опубликованные фортепианные сборники Opp. 25, 29, 31, 78 и оркестровая сюита соч. 65, в то время как другие обеспечивали движения — например, медленная часть сонаты для фортепиано № 4[3] — или тематический материал для более поздних камерных и оркестровых произведений.

- Соната № 1 ре минор, соч. 6 (1907)[4]

- Соната № 2 фа минор, соч. 13 (1912)

- Соната № 3 до минор, соч. 19 (1920; вторая, сильно измененная версия 1939 г.)

- Соната № 4 до минор, соч. 27 (1924 г., изм. 1945 г.)

- Причуды (Причуди), 6 этюдов, соч. 25 (1917–19, изм. 1923 г.)

- ‘Воспоминания (Воспоминания), 6 пьес, соч. 29 (1907-8; изм. 1927)

- Пожелтевшие листья (Пожелтевшие страны), 6 пьес, Op. 31 (1907–19, изм. 1928)

- Три сочинения, соч. 43

- № 1 10 очень элементарных пьес для фортепиано (1938)

- № 2 Четыре простые пьесы в полифонической обстановке (1907 г., переработка 1938 г.)

- № 3 Простые вариации ре мажор (Лирическая сюита для фортепиано) (1908, переработка 1937)

- Сонатина ми минор, соч. 57 (1941)

- Песня и рапсодия (позже названный Прелюдия и Рондо-соната), Соч. 58 (1942)

- Соната № 5 си мажор, соч. 64, No. 1 (редакция 1944 г. ранней сонаты 1907 г.)[4]

- Соната № 6 ля мажор, соч. 64, No. 2 (редакция ранней сонаты 1944 г.)

- Стилизации, девять пьес в формах старинных танцев, соч. 73 (1946)

- Из прошлого, шесть импровизаций для фортепиано, соч. 74 (1947, окончательная версия фортепианных пьес от 1906/07)

- Полифонические зарисовки, Соч. 78 (1947)

- Соната № 7 до мажор, соч. 82 (1948)

- Соната № 8 ре минор, соч. 83 (1949)

- Соната № 9 фа мажор, соч. 84 (1949)

Песни

- Размышления, семь стихотворений Евгений Баратынский для голоса и фортепиано, соч. 1 (1907)

- С ранних лет, 12 романсов для голоса и фортепиано на слова Константин Бальмонт, Соч. 2 (1903-1906, переработано и объединено в цикл: 1945)

- На границе, 18 романсов на слова Зинаида Гиппиус для среднего и глубокого голоса с фортепиано, соч. 4 (1904–1908)

- Песни на стихи Зинаиды Гиппиус (Три пьесы для голоса и фортепиано), соч. 5 (1905–1908)

- Мадригал, сюита (по пяти стихотворениям Бальмонта) для голоса и фортепиано, соч. 7 (1908-09; переработано 1925)

- Три эскиза к словам Вячеслав Иванов, Соч. 8 (1908) 1. Храмовая долина, 2. Пан и Психея, 3. Буря.

- Предчувствия, 6 этюдов для голоса и фортепиано на слова Зинаиды Гиппиус, соч. 16 (1913-14)

- Шесть стихотворений Александра Блока, для голоса и фортепиано, соч. 20 (1921 г.), Посвящение: «MG Hube»

- В уединенные дни, три этюда на слова Федор Тютчев для голоса и фортепиано (1922), соч. 21, Посвящение: «Госпоже Ю.В. Копоносовой-Дершановской»

- Увядший венок, музыка на восемь стихотворений Антон Дельвиг для голоса и фортепиано, соч. 22 (1925)

- Двенадцать романсов на слова Михаил Лермонтов, для голоса и фортепиано, соч. 40 (1935-36)

- Три эскиза к словам Степан Щипачёв и Лейб Квитко, для голоса и фортепиано, соч. 45. Посвящение: «А.И. Окаемову».

- Песни на стихи Степана Щипачева, 10 романсов для среднего голоса и фортепиано, соч. 52 (1940)

- Лирический выпуск, шесть романсов для высокого голоса и фортепиано на слова Миры Мендельсон и Роберт Бернс, Соч. 72 (1946), Посвящение: «Мире Мендельсон»

Примечания

- ^ В полной версии «Диверсии, или три сборника игр и песен для оркестра» Манашира Якубова, вкладыш к компакт-диску Клавеса 50-9415.

- ^ С.С. Прокофьев и Н.Я. Мясковский Переписка (М .: Советский композитор, 1977), с. 483.

- ^ Мюррей Маклахлан, вкладыш в Olympia OCD 217.

- ^ а б Хороший, Дэвид (2003). Прокофьев: Из России на Запад, 1891–1935 гг. в Google Книги, страница 48 содержит некоторую информацию о сонатах ре минор и си мажор, первоначально 3-й и 4-й сонат Мясковского консерваторских лет, и критических анализах Прокофьева по указанию его друга. Упоминание также сделано на странице 47 Флофиончики.

внешняя ссылка

- Бесплатные партитуры Николая Мясковского на Проект международной музыкальной библиотеки (IMSLP)

- Список сочинений Мясковского

- Мясковский. Соната для фортепиано No.3 до минор, Op.19 on Instant Encore

Мясковский Н. Соната № 1 для фортепиано, ор.6 — 1907-09

Мясковский Н. Соната № 1 для фортепиано, ор.6 — 1907-09 Мясковский Н. Причуды, ор.25 — 1922-27

Мясковский Н. Причуды, ор.25 — 1922-27 Мясковский Н. КОНЕЦ СКАЗКИ, соч. 74 № 6

Мясковский Н. КОНЕЦ СКАЗКИ, соч. 74 № 6 Мясковский Н. Пожелтевшие страницы, соч. 31 № 3

Мясковский Н. Пожелтевшие страницы, соч. 31 № 3 Мясковский Н. ПОЛЬКА, соч. 73 № 5

Мясковский Н. ПОЛЬКА, соч. 73 № 5