Осенним днем в резиденции канцлера Германии Адольфа Гитлера Фюрербау собрались высокие гости. Результатом не очень долгих переговоров стал так называемый Мюнхенский сговор (1938 г.). Предательство или ошибка — что это было? До сих пор историки разных стран спорят на эту тему, а так как политические интересы представителей государственной науки отличаются, то каждый из них настаивает на своем. Западным ученым выгоднее представить это соглашение некоей оплошностью Даладье и Чемберлена. Ну, доверчивые они оказались выше всякой меры, а коварный Гитлер их обманул. А что же произошло на самом деле? Что же такое этот самый Мюнхенский сговор 1938 г.? Предательство или ошибка? Или просто преступление?

Западная версия начала Второй мировой войны

После распада Советского Союза, а вернее уже в последние годы его существования, в мировой военно-исторической литературе появились первые упоминания о таинственных событиях, предшествовавших нападению Гитлера. К тому же на фоне требований рассекретить полный текст договора о ненападении, подписанного Молотовым и Риббентропом в августе 1939 года, достаточно ясно обозначилась цель этих публикаций, состоявшая в том, чтобы разделить вину между нацистской Германией и сталинским СССР за развязывание Второй мировой войны. Вскоре акцент был смешен еще далее. Главным зачинщиком почти открыто объявлялся Советский Союз, а Гитлеру отводилась роль, скорее, невинной жертвы. Что касается других стран-участниц войны, то с ними в этом плане было вроде бы все ясно. Франция из пострадавших, к удивлению подписывающего капитуляцию Кейтеля, попала в победители. Британия, как и примкнувшая к ней в 1944 году Америка, вела праведную войну за свободу и демократию. Польша невинно пала под натиском Красной армии и Вермахта, ударивших с двух сторон.

Вот такая трактовка событий, отсчет которых ведется с даты 23 августа 1939 года. Почему же именно с нее? Потому что, если благоразумно опустить предшествующие соглашения, версия выглядит стройно, логично и однозначно. Это Сталин виноват. Ну, еще, конечно, Гитлер. Так, самую малость. И вся гипотеза начинает трещать по швам, если вспомнить события, произошедшие годом раньше, а именно Мюнхенский сговор 1938 г. Предательство или ошибка это было, в данном случае неважно. Значение имеют только факты.

Исходная ситуация

А факты были такими: в Судетской области, входившей в состав Чехословакии, жили немцы — три с половиной миллиона человек. Кроме них, там было еще свыше десяти миллионов чехов, и мощная укрепленная линия обороны, обращенная в сторону Германии. Что касается Чехословакии, то страна эта имела развитую промышленность, в частности оружейную, и считалась во многих отношениях не последней в Европе, в том числе и по мощи вооруженных сил. И вот в таких не очень выгодных условиях Гитлер решил присвоить Судетскую область вместе со всем, что в ней находилось. А потом планировал захватить и всю остальную территорию Чехословакии, правда, он об этом никому не сказал, когда подписывал Мюнхенское соглашение 1938 года. Его, собственно, об этом и не спрашивал никто. Так вот у него все получилось.

Расклад сил

Германский канцлер применил прием, называемый в среде карточных игроков блефом. Он прямо заявил, что готов применить военную силу, в случае если Судеты ему не отдадут мирно и добровольно. На самом деле возможности такой у фашистской Германии не было. На тот момент немецкий мобилизационный потенциал составлял 37 дивизий против 36 чешских, но западная граница рейха в этом случае оставалась незащищенной. При этом следует учитывать, что для успешного наступления, по всем военным канонам, атакующим требуется как минимум трехкратное превосходство. А судетские укрепления были серьезной преградой. Знал ли об этом Невилл Чемберлен? Или британская разведка (которую сами англичане очень любят превозносить) даром ела свой хлеб?

Помимо примерного численного паритета, у Чехословакии осенью 1938 года было преимущество в вооружении. Страна занимала лидерские позиции по экспорту оборонной продукции, а танки (позже захваченные немцами) составляли значительный процент танковых войск Германии в июне 1941 года.

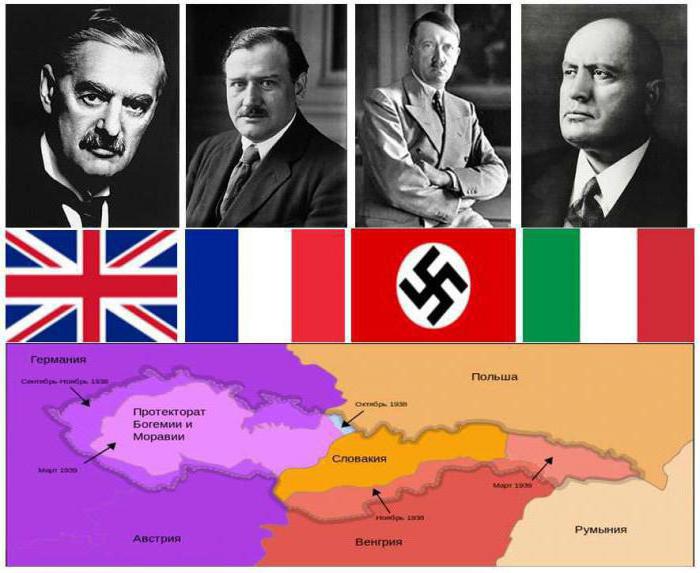

Участники переговоров

Государства, подписавшие Мюнхенское соглашение, сумели достичь компромисса. От Германии – Адольф Гитлер, от Италии – Бенито Муссолини. Это с одной стороны. Сегодня всем известно, что в конце тридцатых годов в этих странах были фашистские режимы. Тогда, в 1938 году, это тоже тайны не составляло. А с другой, представлявшей демократические силы? Из Лондона приехал Невилл Чемберлен, а из Парижа – Эдуард Даладье. Все! Представителей СССР никто не звал, но в этом ничего удивительного нет. Странно другое – не пригласили также и чехословацкого президента Эдварда Бенеша. Действительно, а он здесь при чем?

Позиция Польши

Бесспорно, Вторая мировая война – самая трагическая страница польской истории. Однако год до своего падения под натиском Вермахта эта страна прожила не в заботе об укреплении собственных границ – она даже умудрилась их расширить! Сразу же после занятия Судет немцами поляки выдвинули Праге ультиматум, смысл которого в общих чертах повторял Мюнхенское соглашение. Кратко его можно сформулировать как требование освободить Тешинскую область. Дожидаться ответа не стали и ввели войска в указанный район, в котором из двухсот тысяч жителей восемьдесят составляли этнические поляки. Позже Черчилль назовет эти действия «жадностью гиены».

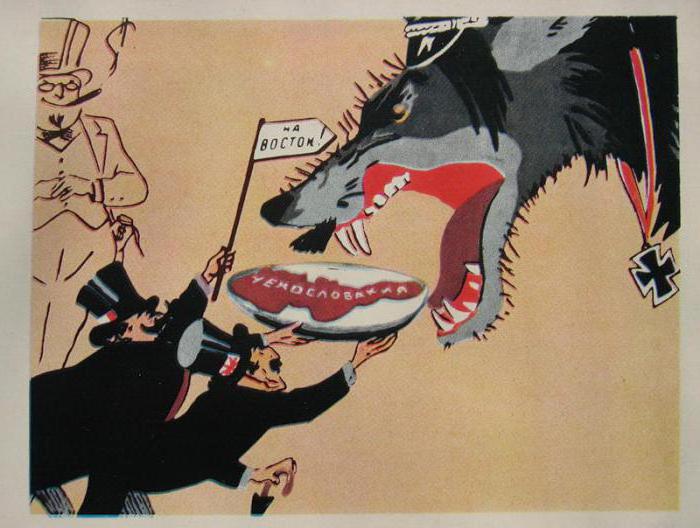

Против кого «умиротворяли» Гитлера

Суть Мюнхенского соглашения проста: Великобритания и Франция обязали Чехословакию пойти на территориальные уступки ради умиротворения Гитлера. Чемберлен, прилетев в Лондон, потряс подписанным документом и пообещал долгий мир. Насколько он был искренним, человечеству достоверно никогда уже не станет известно, но предположения по этому поводу возможны. Дело в том, что общий вектор движения милитаристских поползновений Германии был направлен на Восток, и это в целом устраивало западных политиков. Надеяться на то, что, почувствовав запах наживы, нацистский лидер успокоится, было бы слишком наивно, даже для Чемберлена и Даладье. Польские шалости не смутили президента Франции и премьера Британии, а Гитлер вообще не придал им значения, зная, что все равно ему достанется не только Тешинская область. А что касается Бенито Муссолини, то он в Мюнхен приехал просто «друга поддержать».

Результаты

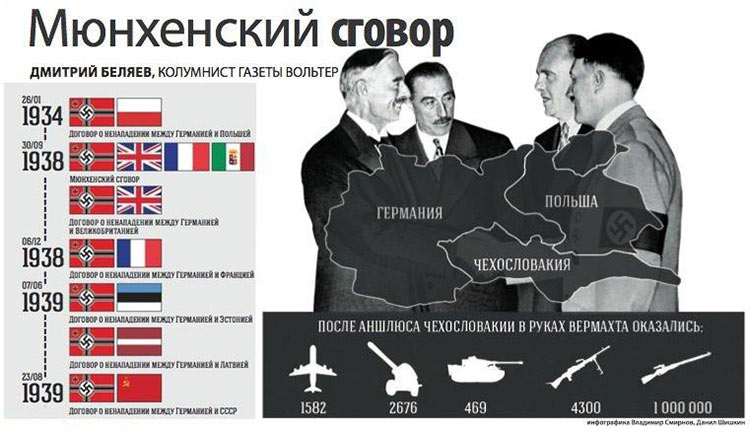

Германия добилась своего. Немцы получили высокотехнологичные производства вместе с оборудованием и специалистами, сырьевую базу, практически открытую границу, лишенную дорогостоящих укреплений, и большое количество готовой оборонной продукции – от винтовок (миллион штук) до танков, не самых современных, конечно, но и у Вермахта тогда они были не лучше.

В Польше царили патриотические настроения. Промышленный потенциал страны (главным образом металлургический) одномоментно вырос почти в полтора раза, и это было достигнуто безо всяких потерь.

Чехословакия потеряла много. И сейчас не совсем понятно, почему Бенеш вел себя так послушно и не отдал приказ обороняться. А ведь было кому, было и чем. Гитлер лично оценил судетские укрепления, признав, что их штурм был бы авантюрой. Фельдмаршал Кейтель на процессе в Нюрнберге утверждал, что Вермахт вряд ли смог бы победить чехословацкую армию в 1938 году при сложившейся тогда ситуации. А если бы в дело вмешались третьи страны (Франция, Британия, СССР), война закончилась бы очень быстро разгромом Германии. Но всего этого не произошло…

Смысл сегодняшних манипуляций

Так чем же был Мюнхенский сговор 1938 г.? «Предательство или ошибка?» — этот вопрос был бы не так важен теперь, спустя почти семь десятилетий, если бы не некоторые юридические аспекты. После войны были заключены международные договоры, регламентирующие принципы европейского и общемирового устройства. Пока существовал Советский Союз, никому не приходило в голову пересматривать итоги конференций в Ялте и Потсдаме, но после 1991 года возникла странная юридическая коллизия. Один из участников соглашений выбыл, его место заняла независимая Россия, и удержаться от соблазна предъявить ей какие-то претензии, видимо, нашим «западным друзьям» не удалось. Вот тогда и вспомнили о секретных приложениях, 1939 годе и прочих коварствах Иосифа Сталина. А вот про Мюнхен 1938 года забыли. Наверное, по рассеянности…

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 161.

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 161.

Мюнхенский сговор 1938 года стал одним из ключевых соглашений между бывшими странами-победителями в Первой мировой войне и Третьим Рейхом. До сих пор у историков идут споры, предательством или ошибкой было это соглашение от 30 сентября 1938 года. Кратко о главных особенностях этого соглашения можно узнать из школьной программы 9 и 11 класса.

Предыстория

Независимое государство Чехословакия появилось на карте Европы в конце октября 1918 года из-за поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне.

Его первым президентом стал пожилой профессор Томаш Масарик. Он добился для государства максимальной возможной территории, от Судет до горы Говерла в Карпатах. Чехи составляли в нем едва ли половину населения, 46 %, а немцев было 28 %, словаков — 13 %.

В 1920-е годы страна жила относительно благополучно. Промышленность Чехословакии была одной из лучших в Европе, в том числе и военная. Из-за кризиса рубежа 1920–1930-х в ней обострился словацкий сепаратизм, и среди судетских немцев появились симпатизирующие Третьему Рейху. Численность немцев только в Судетах составляла 2,8 млн из 14 млн жителей государства. После распада Австро-Венгрии они потеряли свое привилегированное положение.

В марте 1938 года в состав Третьего Рейха по итогам аншлюса вошла Австрия. Это спровоцировало активность прогерманских элементов в Судетах. Их лидером был Конрад Генлейн, поэтому они получили название «генлейновцы». В мае 1938 года чехословацкие войска вошли в Судеты, а с другой стороны к границе стала выдвигаться немецкая армия.

Майские события на границе Третьего Рейха и Чехословакии получили название «первый Судетский кризис». Попытка отторжения Судет не удалась. Поддержку Чехословакии высказали Франция и СССР. Даже власти Италии выступили против силового решения кризиса, хотя в 1936 они захватили Эфиопию.

Договор и его последствия

Датой начала второго Судетского кризиса стало 7 сентября 1938 года. Из-за столкновений судетских немцев с полицией и войсками Конрад Генлейн отказался от переговоров с президентом Бенешем. Во Франции была объявлена мобилизация, а в Судетах — военное положение. 14 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Чемберлен направил Гитлеру телеграмму с предложением встретиться и начать переговоры. Встреча произошла в Баварии 15 сентября. Руководитель Германии требовал передачи Судет, ссылаясь на права наций на самоопределение. На фоне этих переговоров произошло подавление путча в Судетах, Конрад Генлейн сбежал в Германию. 18 сентября в Лондоне прошли англо-французские консультации, в ходе которых решено было передать Третьему Рейху те районы Судет, где проживает свыше 50 % немецкого населения. Ситуацию усложнял тот факт, что территориальные претензии к Чехословакии имели Польша и Венгрия. СССР готов был помочь чехам, но категорически против выступили польские власти.

Несмотря на военные приготовления Чехословакии, 29 сентября в Мюнхене состоялась встреча Гитлера с премьер-министрами Великобритании и Франции, Чемберленом и Даладье, а также с итальянским премьером Чиано. Чешских представителей на нее не допустили. Результатом стало подписание немецко-британской декларации о взаимном ненападении, а также раздел Чехословакии.

В состав Германии осенью 1938 года вошли территории, где проживали судетские немцы, а в марте немцы ввели войска в чешские земли и создали там протекторат Богемии и Моравии. Словакия превратилась в отдельное прогерманское государство, Закарпатье и ряд приграничных районов отошли к Венгрии.

Что мы узнали?

Мюнхенское соглашение было заключено между Германией, Италией, Францией и Великобританией. В нём утверждалось, что Чехословакия уступит Германии некоторые районы Судет в течение 10 дней. Краткое содержание соглашения в Мюнхене необходимо знать для анализа внешнеполитической ситуации в Европе накануне Второй мировой войны.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 161.

А какая ваша оценка?

Гитлер начал перевооружение Германии вопреки Версальскому договору, вновь оккупировал Рейнскую область в 1936 году и аннексировал Австрию в 1938 году. Теперь он был полон решимости захватить Судетскую область, которая находилась в Чехословакии, но имела значительное немецкое население и важные промышленные ресурсы. Было ясно, что он сделает это силой, если придется, и что чехи сами по себе не имеют ни малейшей надежды оказать ему сопротивление. В мае он заявил своим генералам, что намерен «разгромить Чехословакию военными действиями в ближайшем будущем», хотя у некоторых его доверенных лиц сложилось впечатление, что на данный момент он не хочет всеобщей войны.

Попытки остановить аннексию

Версальский договор, заключенный в 1919 году в конце Первой мировой войны, был призван установить прочный мир. Многие люди считали, что договор вызвал в Германии страшное недовольство, на котором Гитлер смог сыграть, чтобы добиться власти. Правительство считало, что у Гитлера и Германии были искренние претензии, но если их выполнить, Гитлер будет удовлетворен и станет менее требовательным.

Гитлер открыто заявлял о своем отказе принять многие условия Версальского договора. Вскоре после того, как он стал канцлером Германии в 1933 году, он начал перевооружать страну, нарушая ограничения, наложенные на немецкие вооруженные силы. В 1936 году Гитлер направил немецкие войска в Рейнскую область, а в марте 1938 года присоединил к Германии и Австрию.

Действия лидеров государств

Чехословакия была логичным следующим шагом для его агрессии, и немецким нацистам в Судетской области было приказано разжечь беспорядки, которые привели к рассматриваемому здесь кризису. Эдвард Бенеш, лидер Чехословакии, был обеспокоен тем, что, если Германия получит Судетскую область, большая часть чешских оборонительных сооружений будет передана немцам, и они останутся беззащитными.

За полетом Чемберлена в Берхтесгаден последовал другой полет в Годесберг через неделю, а затем еще один – в Мюнхен 29 сентября. В Мюнхене Чемберлен добился международного соглашения о том, что Гитлер должен получить Судетскую область в обмен на то, что Германия больше не будет требовать земли в Европе. Чемберлен сказал, что это «мир для нашего времени». Гитлер заявил, что у него «больше нет территориальных требований в Европе». 1 октября немецкие войска оккупировали Судетскую область: Гитлер получил то, что хотел, не сделав ни одного выстрела.

Последствия

Хотя люди в Великобритании испытывали облегчение от того, что война была предотвращена, многие теперь задавались вопросом, было ли умиротворение лучшим решением. Они не думали, что это остановит Гитлера и просто отсрочит войну, а не предотвратит ее. Даже когда Чемберлен подписывал Мюнхенское соглашение, он согласовывал огромное увеличение расходов на усиление вооружения Великобритании для подготовки к войне. Он должен был знать из ситуации, обрисованной ему генералом Исмеем, что Чехословакия потеряна, и война неизбежна.

Шесть месяцев спустя, в марте 1939 года, немецкие войска захватили остальную часть Чехословакии. Польша казалась следующей наиболее вероятной жертвой нацистской агрессии, и Чемберлен заключил с поляками соглашение о защите в случае вторжения Германии. Гитлер не думал, что Британия вступит в войну из-за Польши, поскольку ей не удалось сделать это из-за Чехословакии. Он послал своих солдат в Польшу в сентябре 1939 года. Два дня спустя Великобритания объявила войну Германии.

Последние дни министра

Чемберлен продолжал оставаться премьер-министром до мая 1940 года, когда он подал в отставку, и его место занял Уинстон Черчилль, ярый критик умиротворения. Чемберлен умер в ноябре 1940 года, однако его продолжали осуждать за умиротворение в целом и за его действия в сентябре 1938 года в частности еще долго после его смерти и окончания войны.

Источник: https://ru.wikipedia.org/

Мюнхенский сговор — предательство или ошибка?

Современные западные источники методично насаждают мнение, что Советский Союз принимал в разделе Чехословакии довольно посредственное участие. Этакий сердобольный наблюдатель с безопасного расстояния, успокаивающий чехословацкое правительство обещаниями помочь и параллельно действующий на нервы бывшим союзникам по Антанте, имевшим свой взгляд на все эти дела. Гораздо более мудрый и дальновидный взгляд (здесь нужно сделать вид, что никто не слышал, с каким треском провалились французско-британские дипломатические подвиги на поприще «усмирения агрессора»). Объективная же реальность такова, что СССР приложил немало усилий для спасения Чехословакии от посягательств беспринципных соседей.

Советский Союз против «мюнхенского сговора»

Предтеча конца

События 1938 года в Чехословакии, как и все последующие потрясения, стали закономерным следствием Первой мировой войны. Второй рейх пал.

Германия разгромлена и унижена. Установленная в 1919 году либеральная Веймарская республика так и не смогла заслужить доверие немецкого народа и была вынуждена прогибаться то под оказавшиеся весьма живучими консервативные кайзеровские настроения, то под громкоголосые требования новых радикальных партий — коммунистов и ультраправых, И без того обескровленная войной Германия была объявлена всемирным козлом отпущения. Связанная по рукам и ногам кандалами Версальского договора, Германия потеряла значительную часть стратегически важных территорий, лишилась практически всего флота и армии и влачила ярмо непомерных репараций странам-победителям. Тотальное опустошение казны и обнищание рабочего класса, усугублённое разразившейся в 1929 году Великой депрессией, вовсе не способствовали мирным настроениям в стране, из-за чего радикальные партии набирали всё больше сторонников. Возможно, возвращение политики диктатуры в Германию можно было избежать, если бы правительство Веймарской республики вовремя смогло распознать внутреннего врага. Вящим злом мнились сторонники коммунизма, тогда как националисты для кабинета министров были чем-то вроде «мосек» — лают громко, но больно укусить не могут. По-видимому, укреплению веры в несостоятельность национал-социалистической партии способствовал провальный «Пивной путч». Но ставка была не на ту лошадку. Беспросветный кризис и уязвлённое самолюбие народа Германии способствовали стремительному росту числа сторонников НСДАП. В итоге в 1933 году Адольф Гитлер мирным конституционным (!) путём по указу рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга становится рейхсканцлером, а после смерти генерал-фельдмаршала и вовсе единоличным правителем возрождённого рейха, жаждущим восстановить и преумножить былое величие Германии. Версальский договор остался только на бумаге. С 1935 года гитлеровское правительство демонстративно игнорировало его требования, наращивая военную мощь и активно восстанавливая территориальные потери. Англия и Франция, по сути, лишь отстранённо наблюдали за его действиями, не желая отходить от политики «усмирения агрессора» и ограничиваясь дипломатичными неодобрительными высказываниями.

Судетский кризис

Тем временем в Чехословакии росли сепаратистские настроения. Перепись населения 1930 года показала, что на территории страны проживало свыше 3,5 млн. этнических немцев, или, как они себя называли, «фольксдойче», большинство которых сосредоточилось в пограничных с Германией и Австрией регионах, называемых Судетской областью. Причём в районе Судет немцы пользовались правом учиться на своём языке, состоять в управляющих органах и иметь собственные политические партии, но при этом считали себя уязвлённым классом и неприкрыто желали воссоединения с исторической родиной, что совсем не радовало чешские власти. К1935 году Чехословакия построила на границе с Германией мощные военные укрепления. Заручившись поддержкой СССР и Франции, чехи могли рассчитывать на то, что в случае вооружённого конфликта с беспокойной националистической соседкой союзники встанут по её сторону баррикад.

Ситуация достигла точки кипения в 1938 году. После того как 12-13 марта Австрия вошла в состав Германии (аншлюс), чехословацкие сепаратисты в лице Судетско-немецкой партии и лично её лидера Конрада Генлейна открыто взяли курс на присоединение Судетской области к Третьему рейху путём референдума и, если потребуется, последующего путча. В регионе развернулся «управляемый хаос». Национал-социализм расцветал буйным чёрно-красным цветом. В поддержку генлейновцам Германия начала стягивать армию к чешской границе. Грянул Первый судетский кризис.

Чтобы предотвратить восстание фольксдойче, правительство Чехословакии начало стягивать войска в Судетскую область. Президент Эдвард Бенеш выразил готовность пойти на определённые уступки в пользу сепаратистов, но о присоединении Судет к Германии не могло быть и речи. СССР выразил готовность вступить в противостояние с Третьим рейхом на стороне Чехословакии, но выполнить обязательство оказалось не так просто. На пути союзников встала Польша. Польские власти в ультимативной форме заявили, что как только Красная Армия пересечёт границу Польши, начнётся новая советско-польская война.

Благодаря вмешательству Великобритании, как независимого посредника, в конце лета 1938 года Первый кризис удалось преодолеть, но перемирие долго не продлилось. Уже в сентябре того же года в Судетской области возобновились стычки между ополченцами фольксдойче и армией. 7 сентября Ген-лейн прервал переговоры с правительством Чехословакии. Франция разорвала соглашение и совместно с Великобританией настаивала на отчуждении в пользу Германии регионов Чехословакии, где основную массу населения составляли немцы. Только в этом случае она могла рассчитывать на поддержку Антанты. Советский Союз не согласился с англо-французскими требованиями и по-прежнему гарантировал Чехословакии поддержку в войне против Германии. Спустя пять дней на встрече с французскими и английскими послами Гитлер заявил, что готов незамедлительно начать войну, если его требования не будут выполнены. В ответ премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заверил диктатора, что тот сможет получить желаемое «без промедления и без войны».

А вас не спрашивали

Но Чемберлен ошибался. Его инициатива не только не предотвратила войну, но и положила начало самому страшному братоубийству в истории человечества.

30 сентября 1938 года Гитлер, Чемберлен, глава правительства Франции Эдуард Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини подписали соглашение в Мюнхене. Документ регламентировал порядок передачи Германии Судетской области и других регионов Чехословакии с преобладанием немецкого населения. Оно же подразумевало отчуждение части территорий в пользу Польши и Венгрии. При этом чехословацкая делегация, равно как и представители СССР, даже не были допущены на заседание! Президент Бенеш увидел соглашение только после его подписания и был вынужден согласиться с драконовскими условиями. Впрочем, выбора у него не было: либо согласие, либо война. А войну Чехословакия, лишившаяся трети территории, 40% промышленности и военных укреплении вдоль границы, просто бы не пережила. Не говоря уже о том, что после этого имя Бенеша вошло бы в историю с клеймом разжигателя войны. В обмен на «добровольное» согласие Германия, Франция, Италия и Великобритания гарантировали безопасность границ Чехословакии. Соглашение вошло в историю как «Мюнхенский сговор».

«Мюнхенский сговор» положил начало распаду Чехословакии. Как волки, почуявшие первую кровь жертвы, соседи начали рвать Чехословакию на части. В октябре 1938 года Германия и Польша ввели войска в Судетскую и Тешинскую области. Венгрия заняла Южную Словакию, после чего власти уже бывшей Чехословакии были вынуждены предоставить широкую автономию Словакии и Подкарпатской Руси, и уже в марте 1939 года Словакия провозгласила себя независимым государством. 15 марта Германия вопреки соглашению ввела войска на территорию Чехии, образовав протекторат Богемия и Моравия. Чехословакия была оккупирована. Однако Франция и Великобритания не спешили выполнить обещания об охране суверенности границ и не отправили войска поддержки в Чехию. Подобное попустительство, с одной стороны, доказало полнейший провал политики западных держав на «умиротворение агрессора», а с другой — окончательно уверило Гитлера в собственной безнаказанности. Хотя слово «попустительство» здесь не уместно, если принять во внимание тот факт, что Лондон самовольно передал Гитлеру весь золотой запас Чехословакии (порядка 750 млн. фунтов в пересчёте на современные расценки), фактически проспонсировав фашистскую армию на глобальную войну.

«Одна надежда на вас»

СССР положил немало сил и ресурсов ради сохранения целостности и суверенности Чехословакии. Он всецело поддерживал Чехословакию и до последнего выступал на её стороне.

Согласно разведданным, переданным помощником советского военного атташе в Праге майором Владимиром Кашубой, ликвидация Чехословакии была заранее продуманной акцией фашистской Германии. Советский Союз мог помешать воплощению плана по созданию «управляемого хаоса» только при условии согласия Франции, чего требовали условия трёхстороннего договора 1935 года между Прагой, Парижем и Москвой. Кроме того, перебросу сил Красной Армии яростно препятствовала Польша. Благо советекая военная техника заблаговременно начала поставляться в Чехословакию через Румынию: в частности, крупная партия скоростных бомбардировщиков

В дни, последовавшие за Судетскими кризисами, 1 авторитет СССР в Чехословакии поднялся на небывалую высоту. Майор Кашуба рапортовал в Народный комиссариат обороны: «СССР есть символ спасения Чехословакии, и в эту силу верят наиболее последовательные демократические круги, близкие правительству, а также коалиционная партия клерикалов. Уверенность в помощи СССР в рядах чехословацкой армии большая. Армия настроена драться до последнего человека».

Советский Союз официально заявил о своём несогласии с требованиями Германии, Великобритании и Франции и серьёзно готовился к вмешательству в чехословацкий конфликт. В сентябре 1938 года’войска Красной Армии на западной границе были приведены в полную боевую готовность, несмотря на ультиматум Польши. Нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов настоял на необходимости проведения пропагандистской кампании в прессе, призванной заставить Германию и Польшу поверить в возможность полномасштабной войны с СССР. На юго-западной и западной границе были приведены в боевую готовность стрелковые и кавалерийские дивизии, авиация, танковые бригады и войска противовоздушной обороны.

Но, к сожалению, все старания Страны Советов больше походили на ярость бушующего в клетке медведя. Договорённость с Францией и шантаж Польши исключали возможность активных действий. К тому же подписанное спустя считаные дни предательское Мюнхенское соглашение в одночасье де-юре лишило Чехословакию и целостности, и суверенитета, и права слова. Мобилизованные отряды Красной Армии оставались в полной боевой готовности вплоть до 25 октября 1938 года, после чего были отозваны в места постоянной дислокации.

Раздел Чехословакии предотвратить не удалось. Зато после подписания Мюнхенского соглашения Чемберлен и Даладье праздновали триумф своей дипломатической мысли. Ещё бы: фашистский агрессор задобрен, войны не будет! К чему всё это привело — сегодня знает любой школьник. Тут можно вспомнить фразу, которую частенько приписывают Уинстону Черчиллю: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».

Журнал: Историческая правда №6, июнь 2019 года

Автор: Аглая Собакина

Метки: Англия, СССР, Германия, Франция, Историческая правда, граница, Италия, Европа, Мюнхен, Чехословакия

Мюнхенское соглашение – это договор, заключенный в 1938 г. правящей верхушкой Англии, Франции, Италии, Германии и Чехословакии в угоду желаниям нацистского лидера и фюрера Германии Адольфа Гитлера. Договор уничтожил целостность Чехословакии, передав ее ресурсы и промышленный потенциал во владения фашистской Германии, за что и вошел в историю СССР, как Мюнхенский сговор.

Предпосылки захвата Чехословакии

Чехословакия очень привлекала фюрера Германии Адольфа Гитлера. Причины ее притягательности были просты:

- размещение в центре Европы;

- природные ресурсы страны;

- развитая промышленность;

- перспектива захвата Венгрии и Румынии.

Поэтому после аншлюса Австрии, нацистский лидер не стал откладывать надолго нападение на Чехословакию. 21 апреля 1938 г. он обсудил скорректированную в марте операцию «Грюн». Планом предусматривалось присоединить Судетскую область к рейху, а позже — захватить всю Чехословакию.

Однако некоторые моменты могли помешать агрессии Германии:

- у чехов была хорошая армия;

- франко-советско-чехословацкий договор о взаимопомощи.

По этой причине Гитлер решил сделать ставку на судетско-немецкую партию и разведку Германии в госаппарате. Он акцентировал проблему Судетской области, где проживало 3,25 млн. немцев. При поддержке фюрера и под руководством учителя физкультуры Конрада Генлейна здесь действовала Судетско-немецкая партия Деятельность «Свободного корпуса» Генлейна включала:

- финансирование — МИД Германии ежемесячно выделял на работу членов партии 15 тысяч марок);

- сбор оружия и припасов;

- дезорганизацию чехословацкой армии, уничтожение узлов связи, мостов и т.п. (при поддержке переброшенных из Германии диверсионно-террористических эйнзац-групп и 4-х батальонов СС «Мертвая голова»).

Судетский кризис 1938 года

Весной 1938 г. в Судетской области разразился политический кризис. Его спровоцировал ряд факторов:

- Деятельность Судетско-немецкой партии

Чтобы получить уступки от президента Чехословакии Эдуарда (Эдварда) Бенеша Судетско-немецкая партия постоянно оказывала давление на англо-французских представителей, описывая им зверства чехов над немцами. Кроме того, Гитлер считал, что если удар по чехам через неукрепленную границу с прежней Австрией будет молниеносным, то Британия и Франция не успеют ее защитить.

- Военная разведка Германии

Проникнув в госаппарат и правительственные учреждения, она работала так успешно, что шеф разведки — Николаи уверил Гитлера, что в Чехословакии секретов нет вообще.

- Поддержка со стороны фашистов других стран

Активную помощь в осуществлении планов фюрера оказывали мечтавшие о землях Тешинской Силезии польские фашисты. В январе 1938 г. польский министр иностранных дел Юзеф Бек посетил Берлин, чтобы договориться по этому вопросу. Во время беседы фюрер делал акцент на необходимость борьбы с «угрозой коммунизма», и заверил министра, что круг интересов Польши не будет нарушен.

В мае 1938 г. поляки сосредоточили войска у чешской границы в районе Тешина. Они были готовы к воевать с Советским Союзом, если его помощь Чехословакии будет проходить через их земли.

Антиправительственной деятельностью в Чехословакии занимались фашисты и других стран, в т.ч. Венгрии и Украины. Спецслужбы Германии поддерживали с ними связь и всячески поощряли, объединив их в итоге в единый блок с судетско-немецкой партией во главе.

Чувствуя поддержку, Гитлер попробовал надавить на чехословацкого президента, как это было с австрийским канцлером Шушнигом. Так, Уорд-Прайс (корреспондент британской газеты «Дейли мэйл»), будучи в Праге в марте 1938 г. «доверительно» сообщил сотрудников МИД Чехословакии о сути претензий Гитлера к ее правительству. При этом предоставление автономии немецкому меньшинству было среди них самым незначительным. В ином случае Чехословакию ждало уничтожение. При этом корреспондент намекал, что наилучшим выходом для Эдварда Бенеша стала бы личная аудиенция у фюрера.

Требования «Свободного корпуса» Генлейна: начало кризиса

Гитлер поручил руководителю судетско-немецкой партии Конраду Генлейну спровоцировать в Чехословакии политический кризис, выдвинув неприемлемые для правительства требования. В случае если их выполнят, партия должна была выдвинуть новые претензии.

Партии Генлейна было поручено:

- Установить полный контроль фашистских агентов над пограничным районом Чехословакии. Для этого в чехословацкой армии были распространены слухи о том, что сопротивление Германии бессмысленно.

- Провести референдум. Муниципальные выборы, которые предстояло провести 22 мая, были объявлены плебисцитом. На нем предполагалось поставить вопрос о присоединении Судет к рейху.

Работа генлейновцев не проходила обособленно: гитлеровские войска уже начали концентрироваться на границах Чехословакии.

Узнав о присутствии немецко-фашистских войск в Саксонии, Эдвард Бенеш:

- объявил частичную мобилизацию, призвав в армию около 180 тыс. человек;

- заручился поддержкой западных держав и СССР.

Эта ситуация заставила Гитлера отступить: чешскому послу сообщили, что Германия не имеет никаких планов относительно Чехословакии.

Отношение ведущих держав кризису в Судетах

Великобритания считала, что ничто не спасет Чехословакию от Германии и что ее судьба предрешена.

10 мая 1938 г. Киркпатрик (советник британского посольства) в беседе с Бисмарком (сотрудником германского МИД) подчеркнул, что их страны могут сотрудничать в решении чехословацкой проблемы и достигнуть соглашения, касающегося будущего всей Европы.

Гитлер умело сыграл на желании Британии избежать войны любой ценой: он заверил британскую верхушку, что будет вести переговоры лишь после урегулирования судетской проблемы. На это Лондон ответил, что мечтает увидеть фюрера рядом с королем Британии на балконе Букингемского дворца.

США были солидарны с Англией. Американский посол Буллит сообщил, что его страна считает невозможным предотвратить присоединение пограничных областей Чехословакии к рейху.

Франция, во главе с Эдуардом Даладье, который в апреле 1938 г. пришел к власти, заявила, что будет верна всем заключенным пактам и договорам. Этим она подтверждала обязанности по франко-чехословацкому:

- договору о дружбе 1924 г;

- пакту о взаимопомощи 1925 г.

На самом же деле французское правительство очень хотело избавиться от этих обязательств. Поэтому Даладье заверил Лондон в решимости выполнить договора. Это был хитрый ход, ведь если в конфликт с рейхом вступала бы Франция, то Британия оказывалась так же вовлеченной в войну.

В планы Невилла Чемберлена (премьер-министра Великобритании) конфликт с Германией не входил, а значит, Чехословакия должна была расстаться с частью своей территории.

7 мая 1938 г. послы Британии и Франции посетили МИД Чехословакии. Они:

- потребовали удовлетворить претензии судетских немцев;

- поставили перед фактом, что в вооруженном конфликте, который может возникнуть из-за «неуступчивости», помощи Чехословакии не окажут.

Кроме того, в помощи Чехословакии было отказано со стороны:

- Венгрии и Польши, которые были заинтересованы в пограничных землях–Словакии и Закарпатье;

- Румынии и Югославии, подчеркнувших, что на возможный конфликт с рейхом их военные обязательства не распространяются.

Попытка Москвы наладить взаимодействие своей армии с французской и чехословацкой не удалась. По этому поводу М. И. Калинин (председатель Верховного Совета СССР) заявил, что в франко-советско-чехословацком договоре нет запрета оказать помощь в одиночку, без Франции.

Ультиматум Бенешу: позиция Англии, Франции и СССР

Отступление от намеченной цели весной 1938 г. фюрер считал временным, поэтому он приказал не позднее ноября 1938 г. завершить военную подготовку для захвата Чехословакии.

Ситуация накануне судетского мятежа

Летом 1938 г. в Гитлер подписал ряд директив, касающихся подготовки нападения. Он желал, чтобы западные державы не мешали вторжению и уничтожению Чехословакии как государства.

Огромное значение уделялось линии Зигфрида (западному валу). По проекту она должна была простираться на 35 км и иметь 17 тыс. сооружений размещенных в 3-4 ряда. За ними предусматривалась зона противовоздушной обороны.

Данное сооружение имело и идеологическое значение. Так, генерал Карл Генрих Боденшатц (адъютант Германа Геринга) 30 июня 1938 г. «по секрету» поделился со Стеленом (военно-воздушным атташе Франции), что вал нужен Германии, чтобы ее южный фланг был в безопасности при устранении «советской угрозы». При этом он намекнул, что державы Запада не должны из-за него беспокоиться.

В это время внутри правительства Чехословакии возникли разногласия по поводу:

- уступок Германии;

- разрыва отношений с СССР;

- переориентации на западные державы.

Их дополняли постоянные столкновения чехов и немцев.

Эдвард Бенеш ясно понимал, что Чехословакия оказалась в эпицентре войны большевизма и нацизма.

Восстание в Судетах

12 сентября фюрер приказал прервать все переговоры Генлейна с Бенешем и потребовал позволить судетским немцам самим решать свою судьбу. После этого в Судетах началось настоящее восстание немцев.

Чехословацкое правительство пыталось подавить мятеж с помощью войск и объявления в Судетской области военного положения.

В свою очередь генлейновцы требовали:

- за 6 часов вывести из Судет чехословацкие войска;

- отменить приказ о военном положении;

- доверить охрану порядка местным органам.

Встреча Гитлера с Чемберленом в Берхтесгадене

Чтобы предотвратить войну, Англия в лице британского лидера Невилла Чемберлена и Франция в лице премьера Эдуарда Даладье пытались найти выход из сложившейся ситуации.

Гитлер согласился на встречу, определив дату и место — 15 сентября на его горной вилле в Берхтесгадене. Чемберлен летел туда 7 часов, что уже было признаком унижения Запада. Надеждой британского лидера было мирное разрешение кризиса.

Фюрер же, сославшись на выдуманное сообщение о том, что столкновения в Судетах привело к смерти 300 человек (сотни – ранены), потребовал немедленного разрешения чехословацкой проблемы. При этом он подчеркнул, что от этого решения будет зависеть дальнейшее сотрудничество их стран.

Чемберлен согласился с присоединением Судет к рейху при условии одобрения этого:

- своим кабинетом;

- Францией;

- лордом Ренсименом (главой неофициальной миссии английского правительства в Чехословакии)

О Праге Чемберлен даже не упомянул. Это означало, что Англия предоставляла Германии как вожделенную «свободу рук» на Востоке, так и Судетскую область.

18 сентября Британия и Франция совместно предъявили ультиматум Чехословакии. Они требовали:

- передать рейху пограничные районы в целях безопасности и интересов страны;

- аннулировать договора о взаимопомощи с Советским Союзом и Францией.

Таким образом, Британия и Франция сделали за Германию всю «черную работу» на пути к ее целям (по сути, ультиматум должен был исходить со стороны рейха).

Бенеш понимал, что уступить ультиматуму означало полностью подчинить Чехословакию Германии. Поэтому через Камиля Крофта — министра ИД страны, чехословацкое правительство:

- отказалось выполнять условия англо-французского ультиматума;

- предложило решать вопросы, опираясь на арбитражное германо-чехословацкое соглашение 1925 г.

Отказ от выполнения ультиматума, по сути, был фикцией — ведь еще за 2 дня до его предъявления в Париже побывал министр Чехословакии Нечас. По поручению Эдварда Бенеша он предложил французскому премьеру разрешить судетскую проблему передачей Германии трех пограничных районов. То же Нечас предложил и англичанам.

Отказ Чехословакии от помощи СССР

Ночью 21 сентября посланники Франции и Британии прибыли к Бенешу, заявив, что в случае войны они не примут в ней участия, а их предложения — единственный способ предупредить нападение Германии. Прага «с горечью и прискорбием» согласилась с условиями ультиматума и отказалась от борьбы.

В это время 5 армий фюрера уже были приведены в боевую готовность, а чешские пограничные города Аш и Хеб захвачены «Судетским добровольческим корпусом» (при поддержке немецких частей СС).

С.С. Александровский (советский полпред в Праге) предложил заявить об угрозе агрессии со стороны реха в Лигу наций.

Опираясь на положения Устава Лига наций могла помочь Чехословакии по:

- статье16 — применение санкций к государству, которое прибегло к войне (если оно было членом Лиги наций);

- статье 17 — применение санкций к государству, которое прибегло к войне (если оно не было членом Лиги наций).

Однако Бенеш отказался ото всякой помощи — как от СССР, так и по линии Лиги наций.

Тем не менее, Советский Союз предупредил Германию (и не единожды) о том, что готов защищать Чехословакию. Так, 22 августа 1938 г. Шуленбург (посол Германии в Москве) во время беседы с наркомом Литвиновым уверял, что в Чехословакии рейх интересуют только судетские немцы. Литвинов же ясно дал понять, что видит в действиях Германии желание ликвидировать Чехословакию в целом.

В СССР понимали, что только предупреждение со стороны Британии и Франции (при поддержке США) могло бы остановить внешнеполитическую агрессию Гитлера.

Причины отказа Чехословакии от советской помощи:

- СССР рассматривался как нежелательный союзник: отношения с ним зависели от Франции и Британии – если они отвергали Россию, то и Чехословакии она была безынтересна;

- В Чехословакии считали, что Красная армия из-за репрессий командного состава утратила боеспособность;

- Правительство страны боялось, что СССР в решающий момент не придет на помощь, ссылаясь на «невозможность транзитного прохода» ее армии.

Оккупация Чехословакии: этапы, итоги, значение

Мюнхенское соглашение стало первым звеном, с которого нацистский лидер начал захват Чехословакии.

Встреча Гитлера с Чемберленом в в Годесберге

22 сентября 1938 г. в Годесберге, на второй встрече с Гитлером, Чемберлен согласился передать Судетскую область рейху даже без плебисцита. Но вместо признательности фюрер:

- выдвинул притязания уже и на районы, где немцы составляли меньшинство населения;

- потребовал немедленного ввода немецких войск в Судеты;

- настаивал на удовлетворении территориальных притязаний Польши и Венгрии.

Гитлер согласился подождать лишь до 1 октября – даты, запланированной для нападения. Британский премьер уверил, что фюрер получит все что желает, без войны и немедленно. Адольф Гитлер поблагодарил его за его вклад в «спасение мира», заверив в своем стремлении к дружбе с Британией.

После этих переговоров стало ясно, что мирно решить проблему не удастся. Ведущие державы изо всех сил пытались избежать войны:

- Невилл Чемберлен обратился за помощью к итальянскому диктатору Бенито Муссолини;

- Дуче попросил Гитлера повременить с мобилизацией немецкой армии;

- президент США призывал Гитлер продолжать переговоры и «мирно, справедливо и конструктивно разрешить все вопросы».

Фюрер откликнулся на просьбы, предложив при этом встретиться в Мюнхене главам Британии, Франции и Италии. Именно они впоследствии станут участниками заговора, уничтожившего Чехословакию, и известного, как Мюнхенский сговор.

Мюнхенская конференция 1938 года

Конференция проходила тайно. В ней принимали участие только премьеры и министры иностранных дел:

- Германию представлял Адольф Гитлер;

- Италию — Бенито Муссолини;

- Великобританию – Невилл Чемберлен;

- Францию — Эдуард Даладье.

Представителей СССР на встречу не пригласили.

Представителям Чехословакии Гитлер позволил ожидать в соседней комнате.

Переговоры 29-30 сентября 1938 г. проходили сумбурно: не было ни процедуры, ни повестки дня (велись только неофициальные записи). Все участники понимали, что исход конференции уже предрешен.

«Ради европейского мира» Гитлер требовал незамедлительной передачи Германии Судетской области. Он подчеркнул, что 1 октября введет войска в пограничные районы, что у других притязаний в Европе у рейха нет.

По плану фюрера войска рейха должны были вступить на чехословацкую землю законно, без применения оружия.

Предложения, озвученные Муссолини были составлены накануне в Берлине. На их основе и был составлен «компромиссный проект» соглашения. Чемберлен попытался обсудить с Гитлером «решение русского вопроса», но фюрер промолчал. Не слушал он и предложения англичан о будущей совместной эксплуатации природных богатств СССР.

Итогом конференции стала передача Германии Судетской области.

Роковой документ был подписан 30 сентября 1938 г. Первым поставил свой росчерк Гитлер, за ним – Чемберлен, Муссолини и, наконец, Даладье.

Представителей Чехословакии ознакомили с содержанием соглашения только после того, как Гитлер и Муссолини покинули заседание.

В Великобритании, в ответ на радостные слова Чемберлена: «Я привез вам мир!», только Уинстон Черчилль (будущий премьер-министр Великобритании) ответил: «Мы потерпели полное поражение».

Мюнхенский договор: итоги и значение

Результаты заключенного в Мюнхене договора были колоритны:

- Германия

-

- получила огромную территорию Судетской области со всеми военными укреплениями, промышленными предприятиями, средствами связи и путями сообщения;

- судетские немцы, ранее осужденные за нацистскую деятельность, подлежали амнистии.

- Чехословакия

- получала «гарантии» Германии, Италии, Британии и Франции от неспровоцированной агрессии;

- уступала Германии 20% своей территории, потеряв одну из своих самых индустриальных областей. Здесь было 66% ее запасов каменного и 80% бурого угля, производство 80% цемента и продукции текстильной промышленности, 72% электроэнергии;

- лишилась очень мощной линии укреплений.

- Польша

- получила желаемую область Тешина.

- Венгрия

- получила лишь часть Южной Словакии (вместо всей Словакии и Закарпатской Украины), так как вызвала недовольство фюрера, не поддержав его в дни кризиса.

Гитлер был потрясен, узнав, какая ему досталась добыча: военная техника, умело размещенные бункеры и т.д. Их захват, в случае военного столкновения, стоил бы Германии много «крови».

Однако оккупация Чехословакии была не завершена. Это вызывало недовольство Гитлера договором, не смотря на все полученные трофеи. Фюрер стремился осуществить полный захват Чехословакии, однако развязать войну в 1938 г. он еще не решался.

Договора о взаимопомощи Чехословакии с СССР и Францией перестали действовать, а в составе страны появилась «Карпатская Украинская республика» (с автономным правительством). Немецкая пропаганда сразу же раздула миф о появлении «нового украинского государства в Карпатах», которому предстоит стать центром «украинского освободительного движения». Эта акция была направлена против СССР.

Для европейских держав Мюнхенское соглашение 1938 года стало:

- для Англии – гарантом ненападения Германии;

- для Франции – катастрофой: ее военное значение сейчас стало сводиться к нулю.

При этом каждая из держав прекрасно понимала, как отразилось Мюнхенское соглашение на идее создания системы коллективной безопасности.

Соглашение в Мюнхене означало полный крах:

- Версальской системы;

- престижа Лиги Наций,

- курса СССР на создание коллективной безопасности в Европе.

О реальном соотношении сил осенью 1938 г.: если бы Чехословакия выступила при поддержке даже одного СССР (войска которого стояли у западной границы до 25.10.1938г.). Гитлер не смог бы развязать большую войну. По словам генерал-фельдмаршала Германии Вильгельма Кейтеля (на Нюрнбергском процессе) у Германии:

- не было сил, чтобы пересечь чехословацкую линию укреплений;

- не было войск на западной границе.

Соотношение сил Германии и Чехословакии на 30 сентября 1938 г. (перед заключением Мюнхенского соглашения)

| Вооруженные силы | Германия | Чехословакия |

| Количество дивизий | 39 | 37 |

| Личный состав (тыс. человек) | 2 200 | 2 000 |

| Самолеты | 2 500 | 1582 |

| Танки | 720 | 469 |

В Мюнхене началась оккупация Чехословакии. Но даже частичный захват Гитлером Чехословакии означал:

- ликвидацию чехословацкого государства;

- уничтожение французской системы безопасности;

- отстранение Советского Союза от урегулирования важных вопросов в Европе;

- изоляцию Польши.

Мнений по поводу «правильности» и «вынужденности» заключения Мюнхенской сделки много, но любое из них субъективно и во многом сводится к выгодной авторам версии.

Некоторые исследователи (профессор Северотехасского университета К. Юбенк и британский историк Л. Томпсон) оправдывают Мюнхенский сговор, находят в нем «позитивные моменты» и доказывают, что Англия и Чехословакия не имели достаточно военно-технических средств для ведения войны.

Однако большинство историков понимают, в чем заключалась суть Мюнхенских соглашений: именно они привели к крушению политики «умиротворения» и захвату Гитлером всей Чехословакии.

Для Франции и Англии соглашение было поводом подставить Советский Союз и «угрозу большевизма» под удар Германии. А для СССР, осознававшего, как отразилось Мюнхенское соглашение на идее создания системы коллективной безопасности, «сговор в Мюнхене был позорным проявлением коварного замысла империалистов».

Победа Гитлера над Чехословакией была осуществлена благодаря:

- пропаганде фашистской идеологии и работе немецкой разведки;

- тонкой игре на интересах правительств Британии и Франции;

- желанию Британии и Франции избежать войны любой ценой и направить агрессию нацистов на Восток;

- опасениям американской дипломатии, что война приведет к «большевизации» Европы;

- желаниям Польши и Венгрии обрести новые территории.

Чехословацкое правительство Бенеша предало свой народ, отказавшись от сопротивления и помощи СССР.

Окончательная оккупация Чехословакии

Мюнхенское соглашение, заключенное 29 сентября 1938 г. подарило Судетскую область Германии в обмен на прекращение ее агрессии против Чехословакии.

Но уже 11 октября 1938 г. фюрер приказал Риббентропу спланировать политическую изоляцию Чехословакии в ее неоккупированной части. С первого дня здесь начали работать:

- немецкая разведка;

- «Свободный корпус» Генлейна;

- террористы и диверсанты.

«Центр германской культуры», ставший источником нацистской пропаганды, возглавил заместитель Генлейна — Кундт. В результате агенты Гитлера заняли все важные посты в госаппарате Чехословакии.

В октябре 1938 г. министр ИД Чехословакии Франтишек Хвалковский выразил желание сотрудничать с Германией, пообещав Гитлеру, что его правительство не будет взаимодействовать с СССР и Францией.

Чехословацкая экономика входила в планы фюрера, поэтому в ноябре 1938 г. (в Берлине) между странами были подписаны:

- протокол о сооружении канала Дунай – Одер;

- соглашение о строительстве автострады Вроцлав – Брно – Вена (проходящей через Чехословакию).

Монополии Германии активно поглощали предприятия Чехословакии и к концу 1938 г. торговый баланс с Германией стал пассивным.

21 октября 1938 г. Адольф Гитлер и Вильгельм Кейтель (начальник штаба Вермахта) подписали директиву о подготовке оккупации остальной части Чехословакии. Предполагалось, что войска рейха не встретят сопротивления со стороны ослабленных чехов, которые к тому же в очередной раз (9 октября 1938 г.) отказались от поддержки СССР. Поэтому 17 декабря 1938 г. к вышеупомянутой директиве появилось дополнение, по которому захват Чехии планировалось осуществить силами вермахта мирного времени.

Британия, заключившая 30 сентября 1938 г. с Германией декларацию о ненападении, предложила Германии экономическое сотрудничество и ряд крупных кредитов.

Британское правительство знало о ситуации в Чехословакии. Английский министр ИД Галифакс (Эдуард Фредерик Линдли Вуд) хотя и ссылался на неосведомленность, но рекомендовал Чехословакии не взывать к помощи европейских держав, а решать все вопросы путем прямых переговоров с рейхом. Такая позиция полностью устраивала Гитлера.

Французское правительство также желало сблизиться с Германией. В октябре 1938 г. Франсуа-Понсэ (посол Франции в Берлине) интересовался, возможно ли получить в Германии консультации по финансовым вопросам и заключить с ней декларацию о ненападении, аналогичную британской. Фюрер был готов к сближению.

6 декабря 1938 г. Риббентроп прибыл в Париж, где подписал договор о ненападении с Францией. При этом франко-советский договор о взаимопомощи от 1935 г. автоматически аннулировался.

Политическое затишье в Европе после Мюнхена было недолгим.

14 марта 1939 г. Словакию провозгласили «независимым государством под охраной рейха». Ночью 15 марта 1939г. Гитлер потребовал у президента Чехословакии Эмиля Гаха отказаться от сопротивления. Под страхом угрозы войны, Эмиль Гаха и Франтишек Хвалковский поставили подписи под документом, передававшим Чехию Германии.

Утром 15 марта гитлеровские войска вступили на чешскую землю, а вечером того же дня в Злату Прагу прибыл сам фюрер. Он торжественно объявил о создании протекторатов Богемия и Моравия (во главе с Нейратом).

Расчленение оккупированных территорий Чехии на протектораты было подтверждено декретом Гитлера от 16 марта 1939 г.

Британия отнеслась к очередной акции агрессии со стороны Гитлера спокойно — ведь еще 13 марта ее МИД издало меморандум для дипломатов о том, что правительство не будет препятствовать агрессии Германии против Чехословакии.

Ликвидация Чехословакии имела особенность — Третий рейх аннексировал земли, где проживали в основном славяне, а не немцы.

Захват Чехословакии означал, что гитлеровская Германия:

- вышла за пределы своих этнических границ;

- разорвала Мюнхенское соглашение;

- дискредитировала политику умиротворения.

Прекращение существования Чехословакии Чемберлен объяснил ее «внутренним распадом» и заявил о намерении продолжать политический курс. При этом он посоветовал британскому банку прекратить выплату послемюнхенского займа Чехословакии.

Правительство Франции было солидарно с Англией; СССР считал действия Германии преступными и противоречащими нормам международного права.

В результате оккупации Чехословакии Германия стала господствовать на Дунае. Она «как тень нависла над Балканами», отняв у Франции 40 союзных чешских дивизий, и вооружив 40 своих дивизий захваченным оружием чехов.

Дальнейшая агрессия Гитлера дала ему важные стратегические позиции в Прибалтике и на Балтийском море.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа д. Старая Монья

Малопургинского района Удмуртской Республики

Реферат

Мюнхенское соглашение

как предвоенный политический кризис

Работу выполнил:

учитель истории, обществознания

МОУ СОШ д. Старая Монья

Иванова Анастасия Леонидовна

2018

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………………………….

3

Глава

1. Международные отношения 1935-1938 гг………………………………………..

6

Глава

2. Претензии Гитлера на Чехословакию………………………………………………

12

Глава

3. Мюнхенский сговор 1938 года…………………………………………………………

16

§1. Колебания

генералов…………………………………………………………………………….

16

§2. Планы Гитлера накануне

Мюнхена………………………………………………………. 19

§3. Капитуляция в Мюнхене: 29-30 сентября 1938

года………………………………. 21

Глава

4. Последствия Мюнхена. Взаимосвязь мюнхенского договора и Второй мировой войны…………………………………………………………………………………………….

25

Заключение………………………………………………………………………………………………….

32

Список использованной литературы и источников………………………………………..

34

Введение

Размышляя о самой

кровопролитной в истории человечества войне, каждый человек невольно

возвращается к предвоенному времени, с тем, чтобы понять ту международную

обстановку, в которой война готовилась и была развязана, в результате

подготовки и частичного осуществления Германией агрессивных планов по

завоеванию мирового господства при попустительстве со стороны Англии и Франции,

продемонстрированном в Мюнхене.

К середине 30-х годов в

мире образовались три противостоящие друг другу силы: германский фашизм, Версальские

державы, или Западная демократия, как они себя называли, и СССР. Борьба между

этими тремя силами и определяла ту политику, которая могла либо предотвратить

войну, либо, наоборот, к ней подталкивать. Ключ к решению задач лежал в кармане

западных держав, потому что они, одержав победу в Первой мировой войне,

обладали наибольшим экономическим и военным потенциалом и могли остановить эту

войну при правильном понимании обстановки. Перед ними, как они считали, стояли

два врага: один враг ‒ фашизм, другой враг ‒ социализм. Нужно было выбрать, кто

опаснее, чья угроза больше, кто может быстрее развязать войну в Европе или во

всем мире. Они выбрали социализм, так как социалистическая держава

противостояла способу производства, самому мировоззрению западных держав. Это

была их роковая ошибка, ‒ они как всегда боролись с прошлым и не видели

настоящего.

Соглашение, подписанное в

Мюнхене, было одним из наиболее ярких проявлений политики «умиротворения»,

проводившейся накануне Второй мировой войны правительствами Великобритании и

Франции с целью добиться сговора с нацистской Германией за счет стран

Центральной и Юго-Восточной Европы, отвратить гитлеровскую агрессию от

Великобритании и Франции и направить ее на Восток, против Советского Союза. Эта

политика «умиротворения» была в первую очередь обусловлена неготовностью Великобритании

и Франции к открытому противостоянию с тоталитарными государствами.

Мюнхенское соглашение

открыло путь ко Второй мировой войне – наиболее губительной и самой

разрушительной в истории человечества. Таким образом, Версальско-Вашингтонская

система разваливалась на глазах, угрожая похоронить под своими обломками

«дальновидных» лидеров западных демократий.

Объектом данного

исторического исследования служит Мюнхенское соглашение 1938 года. Предметом же

исследования является суть соглашения, подписанного в Мюнхене четырьмя

«великими» западноевропейскими державами.

Цель исследования состоит

в том, чтобы, анализируя, выявить особенности и характерные черты Мюнхенского

соглашения.

Для того чтобы достичь поставленной

цели, в исследовательской работе поставлены следующие задачи

= проанализировать

международные отношения 1935-1938 годах;

= определить претензии

Гитлера на Чехословакию;

= охарактеризовать

Мюнхенский сговор;

= установить последствия

Мюнхена.

При написании работы в

методологическом плане применяется следующая совокупность методов:

историко-генетический метод, принцип историзма и принцип объективности, которые

и определяют пути решения поставленных исследовательских задач.

Интерес к изучению договора нашел свое отражение

в многочисленных исследованиях российских и зарубежных авторов. Вполне

естественно существует стремление понять, как и почему случилось, что народы

мира оказались ввергнутыми в кровопролитную бойню. Большинство выходивших на

Западе публикаций непосредственно после Второй мировой войны осудило поборников

политики «умиротворения». Однако уже с 1939 года существует литература, которая

оправдывает мюнхенскую политику. Авторами таких работ чаще всего были лица,

сами проводившие ее или как-то причастные к ней и потому заинтересованные в

том, чтобы утаить историческую истину, скрыть собственную ответственность за

мировую катастрофу. Во Франции вышли «Воспоминания» таких представителей

довоенных правящих кругов, как Ж. Боннэ, Ф. де Бринон, М. Гамелен, Э. Даладье.

В Англии опубликовали свои мемуары участники Мюнхена: Э. Галифакс, Н.

Гендерсон, Дж. Саймон, Р. Батлер. В Германии аналогичный характер имели мемуары

немецких генералов и нацистских дипломатов, таких как П. Шмидт, П. Клейст, У.

Хассел, Э. Кордт. Все еще выходят под патронатом судетонемецких реваншистов

книги, оправдывающие партию Генлейна и, следовательно, политику Гитлера. От

мюнхенцев и их союзников, право же, нельзя ожидать ничего иного, как защиты

собственных действий в 1938 году.

В наше время появились в изобилии иные книги; их авторы пытались не только открыто

защищать мюнхенскую политику, но и переставали видеть в действиях Гитлера

военное преступление. Они всячески превозносили Гитлера как великую личность.

Такие работы, особенно американских авторов (У. Ширер. Взлет и падение третьего

рейха), вызвали похвальные отклики и в Западной Германии.

Опубликованные сборники дипломатических

документов, дневники и воспоминания сторонников «умиротворения» повторяют мысль

о том, что именно Мюнхенское соглашение 1938 года явилось прологом Второй

мировой войны. (Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы.)

Но, как считают многие историки, войну можно было

предотвратить. Для этого достаточно было объединиться всем государствам, заинтересованным

в сохранении мира, но это грозило крахом фашизма в Германии и Италии, чего не

хотели допустить воротилы монополистического капитала в Париже и Лондоне. (Дж.

Уоллер. Невидимая война в Европе.)

Глава 1

Международные отношения 1935-1938 гг.

Влияние мирового

экономического кризиса 1929–1933 годов на международные отношения проявилось

обострением противоречий между главными капиталистическими странами: начало

агрессии японских милитаристов в Китае (1931 год), превращение Германии в

главный очаг войны после прихода Адольфа Гитлера к власти, начало агрессивных

действий фашистских государств, захват Эфиопии фашистской Италией.

Первая мировая война

(1914 – 1918) закончилась подписанием Компьенского перемирия 11 ноября 1918

года, когда Германия не была театром военных действий и ее армия еще не

капитулировала. В результате войны изменилась расстановка сил в мире. Резко

возросла роль США, которые увеличили свой промышленный потенциал, превратились

в крупнейшего кредитора и стали претендовать на ведущую роль в мире.

Великобритания сохранила статус великой державы, хотя и была оттеснена

Соединенными Штатами на второй план. Она стремилась удержать и закрепить

достигнутое, не допустить гегемонии Франции в Европе и США в мире. Франция

желала экономического, политического и военного ослабления Германии вплоть до

отторжения от нее ряда территорий. Свои амбиции были и у Италии и Японии. Все

эти противоречия проявились в ходе работы Парижской мирной конференции.

Наиболее спорными оказались вопросы о репарациях, об условиях мирного договора

с Германией, о судьбе колоний Германии и территорий, ранее входивших в состав

Турецкой империи, о создании Лиги Наций.

Не достигнув своих целей

на Парижской мирной конференции, США предложили провести в Вашингтоне международную

конференцию по ограничению вооружений. Здесь они взяли дипломатический реванш:

добились расторжения англо-японского союза 1902 года, равных с английским

военным флотом условий в зоне Тихого океана, политики «открытых дверей» и

«равных возможностей» в Китае.

Комплекс договоров в ходе

послевоенного мирного урегулирования получил название Версальско-Вашингтонской

системы, которая на время сняла остроту противоречий между главными странами –

победительницами и побежденными[1].

Официально днем начала

Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года. Но фактически реакционные

круги империализма втянули мир в войну гораздо раньше – в начале 30-х годов.

Первый очаг Второй мировой войны вспыхнул на Дальнем Востоке еще в 1931 году,

когда Япония захватила приграничные с СССР северо-восточные районы Китая –

Манчжурию. Второй очаг появился в Европе в результате установления фашистских

или полуфашистских режимов в ряде стран и, особенно с приходом в январе 1933

года гитлеровцев к власти в Германии.

Уступки, на которые пошли

западные державы в Мюнхене, были результатом взаимодействия множества факторов,

а отнюдь не плодом продуманной и определенной политической линии. Мюнхенская

конференция проходила под грохот гражданской войны в Испании, в которой именно

летом 1938 года наметился перелом: «франкисты прорвались к побережью

Средиземного моря и отрезали республиканцев в Каталонии»[2]. Стало ясно,

что падение Испанской республики вопрос ближайшего времени.

Есть мнение, что

Чемберлен, проводя свою политику умиротворения, всего лишь старался выиграть

время для развития военной промышленности, прежде всего самолетостроения.

Англичане почувствовали, что военная авиация их слабое место, учтя как раз

успехи немецкой авиации в Испании.

Во Франции же шла обычная

для Республики министерская чехарда. Даладье стал премьер-министром 10 апреля

1938 года. Его предшественник Леон Блюм и бывший министр иностранных дел Поль

Бонкур занимали в отношении Германии такую же воинственно-враждебную позицию,

как Черчилль в Англии, и выступали за безоговорочную поддержку Чехословакии.

«Даладье повел другую политику, но не питал при этом никаких иллюзий. При виде

толп, приветствовавших его по возвращении из Мюнхена в Париж, он мрачно

пробурчал: «Идиоты!»[3].

На позицию Франции влияло

наметившееся сближение Германии и Италии. Еще в 1934 году эти страны были на

грани войны: Муссолини выдвигал свои войска к австрийской границе, мешая

Гитлеру проглотить Австрию. Но совместные действия в Испании сблизили двух

диктаторов, и в марте 1938 года Муссолини уже не стал препятствовать

»аншлюсу», а в мае того же года состоялся официальный визит Гитлера в Италию.

Поскольку к этому добавлялась еще и перспектива близкой победы Франко, «перед

Францией замаячила угроза возникновения трех потенциальных фронтов на ее границах»[4], что

побуждало к особой осторожности.

В тоже время Япония

расширяет агрессию в Азии — не только захватывает Корею и центральный Китай,

но и вторглась 29 июля 1938 года на советскую территорию в районе озера Хасан

близ Владивостока, а весной 1939 года напала на Монголию у реки Халхин-Гол.

В этих условиях Советский

Союз проводил последовательную политику мира, направленную на создание системы

коллективной безопасности и разоружение. На рубеже 20-30-х годов СССР, не

являлась членом Лиги Наций, принял активное участие в работе Подготовительной

комиссии по подготовке всемирной конференции по разоружению, созданной в рамке

Лиги Наций. На первом же заседании комиссии глава советской делегации М.М.Литвинов

предложил тщательно разработанный «проект конвенции о последовательном всеобщем

и полном разоружении». Получив отказ обсуждать свое предложение на следующей

сессии, СССР внес проект новой конвенции – «о пропорциональном и прогрессивном

сокращении вооружений». Но эта и все последующие советские инициативы были

отклонены западными партнерами по переговорам. И так продолжалось в течение

всего периода деятельности подготовительной комиссии и самой всемирной

конференции по разоружению. Срыв работы конференции произошел фактически по

вине Германии и Японии, которые вышли из Лиги наций. СССР же «в сентябре 1934

года по приглашению 30 государств, членов Лиги Наций, вступил в эту

международную организацию с тем, чтобы использовать ее в борьбе против

агрессии»[5].

В мае 1935 года СССР

заключил договоры о взаимопомощи на случай нападения с Чехословакией и

Францией.

Франция —

страна-победительница, сыгравшая одну из ключевых ролей в Первой мировой войне,

заплатила огромную цену за возврат Эльзаса и Лотарингии, аннексированных в свое

время Германской империей. Людские потери в этой войне были ужасны, и Франция

ни при каких обстоятельствах не хотела повторения этого кошмара. Она хотела

одного — мира. «Отгородилась линией Мажино от остальной Европы, и гори оно все

синим пламенем». «Ее армия по-прежнему оставалась сильнейшей в Европе, ее

авиация была многочисленна, ее флот был силен». Более того, новый вид оружия —

танки, во Франции были самыми лучшими. Но при всем этом руководство страной и

армией было пропитано духом той «прошедшей страшной войны и, соответственно,

готовилось к ней, а не к той, которая произошла потом на самом деле». И народ

Франции не согласился бы на войну за какую-то бы ни было Чехословакию, равно

как за любую другую страну. Были силы и средства. Не было одного — воли к

победе. Отсюда и «страусиная политика — не замечать сгущающихся туч», отсюда и

неприятие новых форм ведения войны — только оборона собственной территории. А,

по сути — боязнь войны в любой форме, даже в том случае, если она неизбежна.

«Посмотрите, с какой легкостью и быстротой немцы разгромили сильнейшую

европейскую армию!» А ведь материальных средств, в плане численности и

вооружения, как количества, так и качества, вполне хватало для организации

отпора, даже если этого не было сделано раньше, когда Германия была несравненно

слабее, чем в дни вторжения в 1940 году. «Странная война» зимой 1939-40 годов о

многом говорит — «при полном превосходстве сил — полное нежелание воевать»[6]. Миф о том,

что немецкие Люфтваффе в первые дни разгромили французские ВВС мифом и остается

— после перемирия громадное количество совершенно целой авиационной техники

скопилось в североафриканских колониях и на Ближнем Востоке. Так что дело не

столько в материальных потерях, сколько в организации дела. Вернее, в его

дезорганизации. Без моральной стойкости армия превращается в толпу. Ровно это и

произошло во время вторжения немцев во Францию. Именно из-за нежелания любой

войны Франция пошла на сделку в Мюнхене. Но ведь там была не только Франция. А

что же Великобритания? Империя, где никогда не заходило солнце? Здесь все несколько

по-другому.

Во времена Версальской

республики в Германии казалось, что бояться особо некого, во всяком случае, в

Европе. Поэтому, до прихода к власти нацистов, ничего не было сделано

Великобританией для укрепления своих вооруженных сил. Флот Его Величества, вместе с

ограниченными ВВС вполне справлялись с поддержанием мира в Империи, а о том,

что впереди еще одна, еще более грозная война, никто не думал. Англичане

все-таки большие реалисты, чем французы (в области политики, по крайней мере),

поэтому политика игнорирования неприятностей была им, безусловна, чужда.

Великобритания лихорадочно разворачивала свою программу перевооружения, но по

сравнению с немцами они явно опаздывали. Все это происходило непосредственно

перед Мюнхеном, да и после тоже.

Отсюда понятна обширная

докладная записка Имперского комитета начальников штабов, поданная на имя

премьер-министра Чемберлена, где давались рекомендации перед переговорами в

Мюнхене по поводу судьбы Судетской области — «ни при каких обстоятельствах, ни

в каких союзах не вступать в войну с Германией, поскольку это может привести

только к одному — полному поражению»[7].

Допуская в будущем возможную наступательную войну, Имперский комитет

начальников штабов, тем не менее, советовал Чемберлену: «не важно, какой ценой,

мы должны быть в стороне до тех пор, пока программа по перевооружению не даст

ощутимых результатов». Так же военный министр Великобритании Хор-Белиша

отмечал, что «никто, в большей мере, чем я, не осознает наши сегодняшние

недостатки. Начальники штабов считают, что против Германии следует предпринять

наступление, но в настоящее время, это все равно, что выйти охотиться на тигра

с незаряженным ружьем»[8].

На самом деле, повод

говорить о Мюнхенском сговоре дал неумный рекламный ход премьер-министра. Вернувшись

из Мюнхена, он начал размахивать еще на трапе самолета текстом Мюнхенского

договора со словами «Я привез вам мир!»[9].

В следующем году началась война, и злорадные противники премьера припомнили ему

эти слова. Но трагедия одного человека не должна заслонять сути вопроса —

Мюнхенский договор был мерой вынужденной, поскольку Франция не готова была

воевать морально, а Великобритания — материально. Это соглашение позволило

выиграть время, а вместе с ним — и всю войну в целом.

Глава 2.

Претензии Гитлера на Чехословакию

Мировой экономический

кризис вызвал новую волну фашистских движений, особенно в Западной Европе.

Фашисты черпали свои силы в массовых движениях протеста. Возросла роль

фашистских организационных структур, способных направить недовольство в нужное

русло. Они «создавали образ врага, низвержение которого открывает путь к

успеху»[10].

Правящие круги в странах, не обладающих достаточными ресурсами для проведения

социально-политических реформ, увидели в фашизме силу, способную сохранить их господство.

Привлекал фашизм и тем, что он имел широкую социальную базу. Общими для

фашистских движений в различных странах были антикоммунизм, национализм, защита

капиталистических устоев крайними средствами. Особенности фашизма зависели от

соотношения политических сил, наличия демократических традиций, глубины

социально-политического кризиса. В Испании и Португалии сформировался так

называемый иберийский вариант фашизма: в его структуре значительную роль играли

традиционные реакционные элементы – крупные землевладельцы и католическое

духовенство.[11]

Выдвинув расистские идеи

превосходства германской нации и мирового господства, фашисты начали усиленную

подготовку к войне. Прежде всего, в октябре 1933 года Германия вышла из Лиги

наций и, растоптав условия Версальского мирного договора, начала поспешно

вооружаться. «По Версальскому договору Германия имела право содержать

100-тысячную армию, комплектуемую на основе добровольного найма и ограниченный

военно-морской флот, ее запрещалось иметь танки, тяжелую артиллерию, военную

авиацию и подводные лодки». Гитлеровское правительство вводит всеобщую воинскую

повинность, приступает к строительству большого военно-воздушного и надводного

флотов. Если «в 1933 году военные расходы составили только 7% национального

дохода Германии, то в 1936 году — 21%, в 1938 году — 32%»[12]. Правящие

круги Англии, Франции и США не только не помешали ей в этом, а, напротив,

предоставляли кредиты.

Последовательная

миролюбивая политика СССР в какой-то мере сдерживала агрессивные устремления

империалистов, способствовала росту международного авторитета СССР, но не

смогла предотвратить развязывание Второй мировой войны. Во многом эта трагедия

произошла из-за недальновидной политики так называемых «западных демократий»,

главным образом Англии и Франции, которые стремились столкнуть Германию с

Советским Союзом. Характерным является заявление премьер-министра Англии

Болдуина, сделанное им в 1936 году: «Нам всем известно желание Германии…

двинуться на Восток.… Если бы в Европе дело дошло до драки, то я хотел бы,

чтобы это была драка между большевиками и нацистами»[13].

Подобные мысли

подтверждались практическими делами. В ноябре 1937 года Англия, Франция и США

дали согласие на присоединение к Германии Австрии и признали «аншлюс»,

произведенный Гитлером 12 марта 1938 года.

Захватив Австрию,

Германия приступила к осуществлению плана «Грюн» по оккупации Чехословакии.

Этот план был впервые представлен фельдмаршалом фон Бломбергом 24 июня 1937

года. Гитлер проработал его, выступая перед генералами 5 ноября. Он предупреждал

тогда, что «обрушиться на чехов» следует «молниеносно» и что произойти это может уже в 1938

году[14].

После распада

Австро-венгерской империи, Чехословакия в короткий срок превратилась в одну из

наиболее процветающих стран Центральной Европы. На ее территории располагались

многие важнейшие промышленные предприятия, в том числе сталелитейные заводы

Шкода и военные заводы. При населении накануне Мюнхенского соглашения в 14 млн.

человек, в стране проживало помимо чехов и словаков около 3,3 млн. этнических

немцев. Немецкоязычное население, в том числе и судетские немцы, постоянно

громогласно заявляли о дискриминационных мерах по отношению к ним со стороны

чехословацкого правительства. Почти половину из 1 млн. безработных в стране

составляли судетские немцы. Центральные власти принимали всевозможные меры,

чтобы снизить накал недовольства в Судетской области: «представительство в

Национальном собрании, равные права в отношении образования, местное

самоуправление, но напряжение не спадало»[15].

В 1933 году, когда Гитлер

пришел к власти, судетских немцев поразил вирус национал-социализма. В том же

году образовалась судето-немецкая партия (СИП). Возглавил ее учитель

физкультуры по имени Конрад Генлейн. Уже в 1935 году партию тайно финансировало

министерство иностранных дел Германии, причем субсидии составляли 15 тысяч

марок в месяц. Через пару лет под влияние партии попало почти все население

судетов, исключая социал-демократов и коммунистов. К моменту аншлюса партия

Генлейна, три года исполнявшая приказы из Берлина, была готова выполнить любой

приказ Гитлера.

Для получения этих

приказов Генлейн через две недели после аншлюса поспешил в Берлин, где 28 марта

имел трехчасовую беседу с Гитлером при закрытых дверях. На беседе

присутствовали также Гесс и Риббентроп. Как следует из меморандума министерства

иностранных дел, приказ Гитлера состоял в том, что «судето-немецкая партия

должна выдвигать требования, неприемлемые для правительства Чехословакии». Сам

Генлейн потом сформулировал приказ Гитлера так: «Мы должны всегда требовать так

много, чтобы наши требования невозможно было удовлетворить»[16]. Таким

образом, положение немецкого меньшинства в Чехословакии послужило для Гитлера

только предлогом, чтобы захватить страну.

Об истинных целях он

поведал военному руководству 5 ноября, когда обрисовывал операцию «Грюн»:

«уничтожить чехословацкое государство, присоединить его территорию и население

к Третьему рейху»[17].

Лидеры Англии и Франции так и не поняли, что произошло в Австрии. Всю весну и

почти все лето Чемберлен и Даладье — и не только они, а почти весь мир —

искренне верили, что Гитлер добивается лишь справедливости для своих