*Легенды и сказания, вошедшие в указанную книгу, были собраны автором в период 1904-1915 гг.*

СУРКИ.

Солнце давно уже сожгло всю траву. И киргизы с кибитками спустились к берегам речки, которая весною была так грозна и широка, а теперь ее местами можно было перешагнуть, местами же она совсем зарывалась в пески и пропадала для глаз. Угрюмые горы-холмы, однообразные, без вершин, без единого кусточка растительности вперемежку, то красные, то желто-белые, раскинулись с правой стороны речки, а с левой была ровная, как доска степь. Горы ждали еще предприимчивых людей, которые бы жадной стаей обсыпали бы их, врылись бы внутрь и растерзали, разворочав и вытащив все их несметное богатство, которое они хранили до сих пор, как скупцы.

А им, горам, было бы радостно-любо, что вот, наконец, и они дождались своих любовников. Не пропадать же зря их сокровищам накопленным в течении многих веков.

Степь думала иную думушку. Она вся словно ушла в воспоминания, как будто припоминала то прошлое, когда по ее груди мчались вольные орды полчища искателей лучшего. Разве мало их успокоилось в ее недрах? Безвестные всеми покинутые, герои, дерзновенно хотевшие иной доли. А теперь – почему теперь стало так пустынно, почему не скачут арбы, не ржут кони, не поют песни люди,- где они? Или и в самом деле забыли про нее, сбившись в кучу, в огромных ящиках-домах, наблюдая природу только на электрических экранах и думая, что в одном этом только и есть красота?

Я сижу и пью чай в прикуску с жареным пшеном вместо сахара. Полог моей юрты приподнят и осенний прозрачно-чистый воздух охватывает меня всего. Тишина вокруг такая, что кажется будто на многие сотни верст все умерло. Только изредка где то раздастся крик верблюда, где то прокричит возвращающаяся на юг стая журавлей и свиснет зверек. Все это быстро доносится до нас. Сама – тут же, воткнув в землю около юрты колышки и проворно бросая между ниток челнок, ткала. Сам облизывая с ложки пшено, пил чай так же, как и я. Хозяин бедный. Все его имущество – сундук, уже считающий за собою много лет и служащий в настоящее время мне сиденьем. (Сам он сидит сложив ноги калачиком прямо на земле). Юрта много раз чиненная. Хозяйство – два телка, коза, собака и жена; лошади и той не было. Когда то, давным-давно, и у него, как и у большого бая-богача, были табуны верблюдов и лошадей, и стада овец; было четыре баранчука (дети) и пять жен. Но это когда то. Теперь же он пасет скот у станционных служащих по рублю с головы в год, а голов то всего сорок, вот и вся добыча. Конечно, можно бы и на поденную ходить, было бы прибыльней, но он уж очень не любит лопат, молотков. Чувствует к ним прямо физическое отвращение. Он любит вот эти горы, эту бегущую по галечкам, прозрачную как воздух речку. Любит наблюдать вокруг (а киргиз видит на целые десятки верст), как живет-дышет степь. Кисти маленьких рук у него и до сих пор нежные, а сам он не смотря на свои шестьдесят лет, имеет на лице гладкую, хотя и загорелую кожу без морщин. И на коня он сейчас может сесть, и так проехать, что никто не упрекнет его в том, что он не казак (всадник). А то, что случилось с ним, так разве он в этом виноват?

Это было давно.

Раз осенью он увидел сурка и так, для забавы, давай за ним скакать. Нагнал. Вздумал убить чтобы женам подарок сделать. Колотит кнутовищем, а он, сурок, встал на задние лапки, а передними слезы утирает и плачет, как маленький ребенок. Чудно ему стало. Но все-таки убил сурка, везет в юрту и хвалится женам. А старшая, что умерла вместе с другими (эту, что сейчас ткет, он после взял), и говорит: «пропали и мы теперь, пропала и наша жизнь. Сурка убить, что убить человека. Он когда то раньше, в давние времена, жил здесь, как и мы, человеком». И рассказала она ему такое предание.

В давние времена от Эмбы до Урала было много киргиз и много было у них всего – скота, и баранты. Да прогневали те киргизы Аллаха – послушали чужого, откуда то издалека пришедшего человека, который сказал: «если степь косить, то ковыля хватит на всю зиму и табуны верблюдов, лошадей и баранты не надо будет гонять по степи, и сами будете сидеть на одном месте всю зиму, как большие ханы».

Удивились, соблазнились и стали они резать, приготовляя ковыль в запас. А с давних пор, от предков к предкам, было заповедано-заказано, чтобы ковыль степи никогда не резать и запаса из него не делать, иначе киргиз не будет киргизом.

Ну, порезали ковыль, Аллах и прогневался. Пришла осень, зима и послал в наказание за ослушание гололедицу. А потом метели, бураны. Конечно, разве на всех киргиз напасешься ковыля? Все, что заготовил – враз и стравили. Настиг азялль (смерть). Пал весь скот. Пришла очередь за киргизами. Они поняли это и давай просить Аллаха. Долго просили. Услышал он и послал через шамана свой голос: выбирайте или азялль (смерть), как скоту ихнему, или гумэр (жизнь), но только не киргизами, а в виде зверей.

Конечно выбрали жизнь, но не большими зверями,- большим все равно негде прокормиться и не маленькими,- маленьких все кто хочет, обижают, а чтобы житье их было степное, как сейчас они живут.

Аллах так и сделал. Взял и превратил их в такого зверька, что они живут с запасом всю зиму.

— Разве плохо быть сурком? – бросил на меня свой детский испытующий взгляд киргиз.

Ну, выбрали и попросили, чтобы сделал их Аллах сурками. Лучше жизни сурка нет другой. Сурку больше дано, чем киргизу. Он режет сам для себя ковыль про запас и полеживает всю зиму в теплой норке.

И теперь, когда Аллах посылает гололедицу, когда кормить скот нечем, подходит смерть, киргизы молят Аллаха, чтобы он избавил их от смерти и обратил их в сурков.

— Вот и ко мне пришла гололедица,- сказал киргиз,- скот взяла и обратила в снег и унесла вместе с бураном, а баранчуки (дети) и жены остались живы и стали сурками. Это они свистят, слышишь?

И киргиз остановился прислушиваясь.

Эмба, светло-прозрачная Эмба, бежала по галечкам, упираясь справа в горы, а слева теряясь в ровно-гладкой, без конца и края степи, охваченной осенним разреженным воздухом. Ни одной травки, ни одного возвышения! Сквозь приподнятый полог по-прежнему изредка доносятся звуки, которыми дышит степь. И мне вдруг показалось, что встали и посвистывают все те, что превратились в сурков. С такими же узенькими глазками, такие же гладко-желтые, как и киргизы, также как, и все живущие, жаждущие, хотящие жизни!

Николай Александрович Афиногенов (1878-1947) писал под псевдонимом Н. Степной. Был репрессирован.

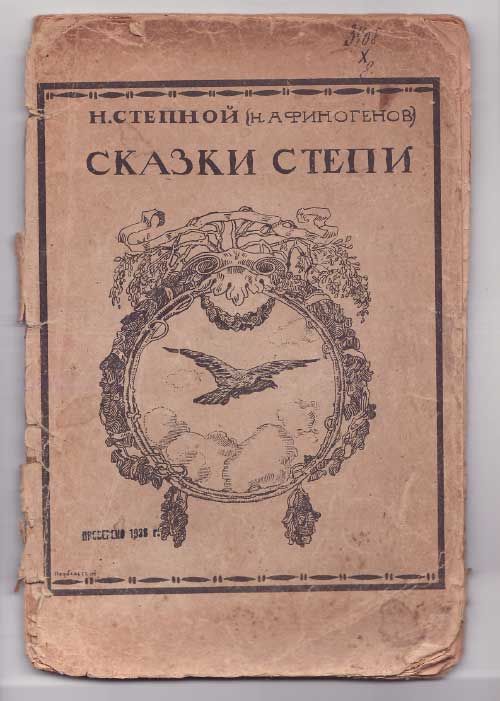

Автор обложки Г. П. Подбельский.

Спасибо Ирине (Ирина) и Владимиру за предоставленный материал.

Книжные памятники Свет

Обратная связь

Версия для слабовидящих

Войти

НЭБ

-

Коллекции и спецпроекты

-

Новости

-

Электронные читальные залы

-

Информация для библиотек

-

Программное обеспечение для библиотек

-

Вопросы и ответы

-

Обратная связь

-

Форум

Наши продукты

Книжные памятники

Пресса

Свет

Мы в соцсетях

Версия для слепых

Сказки степи

Степной Николай Александрович

Скачать

marc21-запись

Сказки степи

Степной Николай Александрович

Скачать marc21 -запись

[1919]

Год издания

Б. м.

Место издания

О произведении

Издательство

б. и.

Ответственность

Н. Степной (Н. Афиногенов)

Библиотека

Российская государственная библиотека (РГБ)

Еще

Ближайшая библиотека с бумажным экземпляром издания

Пожалуйста, авторизуйтесь

Вы можете добавить книгу в избранное после того, как

авторизуетесь на портале. Если у вас еще нет учетной записи, то

зарегистрируйтесь.

Н.Степной — псевдоним Николая Александровича Афиногенова (1878-1947), широко известного как прозаика в 20-е годы. Печатался он и под другими псевдонимами: Наровчатский, Старый, Нор-ский. В 1927-1929 вышло полное собрание сочинений II.Степного в 10 томах. Есть среди его произведений и написанные на оренбургском материале, впервые увидевшие свет именно в Оренбурге.

Н.Степной — типичный самоучка. Его отец был волостным писарем, мать писать не умела, но читала. Будущий писатель учился в земской школе, два месяца был послушником в монастыре, начинал заниматься в училище садоводства и лесоводства, работал на железной дороге.

Подобно Горькому, Н.Степной много странствовал, побывал на Волге, на Кавказе, в Крыму. Возвращаясь с русско-японской войны, остановился в Томске, поступил па одногодичные курсы лаборатории Титова. Когда началась первая русская революция (1905). он вмесге с другими, как сам впоследствии вспоминал, «был предан сожжению» в здании службы пути, но чудом спасся.

Когда возвратился в Наровчат, то по подозрению в организации забастовки был арестован, отсидел несколько месяцев.

В 1906 году Н.Степной приехал в Оренбург. где открылась вольная высшая школа. Лекции писатель слушал две зимы, зарабатывая на жизнь службой в торговом предприятии (был конторщиком и членом правления союза торгово-промышленных служащих).

Здесь, в Оренбурге. Н.Степной вместе с группой радикально настроенной интеллигенции организовал издание газеты социал-демократического направления «Простор» (1907), в которой помещал свои статьи за подписью «Наровчатский». Официальным редактором газеты числилась жена писателя, и очень скоро — за публикацию антиправительственных материалов и не имея возможности уплатить штраф — она вынуждена была отправиться в тюрьму вместе с малолетними детьми: дочерью и сыном Александром, будущим драматургом, автором известнейших пьес «Машенька» и «Страх».

В конце концов, друзья и соратники Афиногеновых нашли средства и заплатили штраф, но было уже поздно: в апреле, по решению суда, газета была закрыта. Н.Степной угодил на год в тюрьму, но жене с детьми удалось скрыться.

Отбыв заключение, Н.Степной покидает Оренбург и пускается в странствия. Вернувшись сюда в 1910 году, он возобновляет издательскую деятельность. Благодаря ему в нашем городе появляются альманахи и литературные сборники: «Серый труд» (два выпуска — 1910 и 1913), «В родном углу» (1912), «Степь» (пять выпусков — 1914, 1915. 1916. 1917), в которых, помимо Н.Степного, публиковались А.Мокшанцев, А.Завалишнн, Л.Исаков, М.Герасимов, П.Пост пиков и другие.

В одном из писем из Оренбурга в Лозанну Н.А.Рубакину (3 декабря 1913) А.Завалншин сообщал:

«Оренбургский местный кружок литераторов, в который недавно вступил и я, выпустил сборник под названием «Серый труд» — 2-е издание Н.Афиногенова при участии г.Мокшанцева и др. Через месяц после выпуска этого сборника полиция внезапно стала конфисковывать в магазинах этот сборник. Г.Афиногенов просит меня послать Вам для отзыва один экземпляр этого сборника. Покорнейшая моя просьба состоит в следующем: дать отзыв, если можно, в каком-либо периодическом издании и. кроме того, сообщить письмом мне также отзыв, чтобы я мог успокоить г.Афиногенова, который сильно желает иметь Ваше слово о его «детище».

В Оренбургском архиве сохранилось прошение мещанина города Наровчага Пензенской губернии Николая Афиногенова, проживающего на Самарской улице Форштадта в доме Авдеевой, на имя главноначальствующего Оренбургской губернии от 12 августа 1914 с просьбой о разрешении издавать и редактировать еженедельную газету под названием «Моя газета». Разрешение было дано 20 августа, но уже 15 сентября издание и редактирование газеты Н.Афиногенов передает М.С.Муравьеву.

Делая обзор жизни писателя после первого оренбургского периода. Л.М.Клейнборт («Очерки народной литературы». Л.. 1924) писал:

«Отложив немного денег. Степной уехал в Льеж в надежде там доучиться, увлекся заграничной жизнью: пробыв год в Париже и Берлине, вернулся в Петербург, где слушал лекции в народном университете. Опять уехал в Оренбург, откуда в качестве рядового попал через Архангельск на французский фронт. Воевал в ударных колоннах рядовым. Вернулся уже в дни революции».

После февральской революции Н.С’тепной избирается делегатом от русских войск во Франции на I съезд рабочих и солдатских депутатов. Уехать из Франции ему помог генерал А.А.Игнатьев. В июне 1917 писатель был избран членом ВЦНК, в октябре — членом предпарламента при Временном правительстве, участвовал в штурме Зимнего. Будучи направлен в ()ренбург для работы среди казаков. Н.Степной с увлечением занялся любимым делом — изданием газеты («Голос трудового казачества»), на страницах которой часто появлялись его произведения. Много сил он отдавал союзу краевых писателей, куда привлек находившихся в то время в Оренбурге А.Ширяевца, И.Батрака, М.Герасимова, Л.Исакова. П.Котомку и др.

Союз устраивал обсуждения произведений местных писателен, проводил литературные «утра», на страницах газеты «Голос трудового казачества» развернул дискуссию об уставе союза писателей, о создании «храма музы», но время было суровое, шла гражданская война. Когда в Оренбург вступили дутовские войска, за поимку члена ВЦИК и редактора газеты Н.Степного было обещано 10 тысяч рублей. Писателю, однако, удалось избежать ареста и уехать в Самару. Там он встретился с А.Неверовым, тоже начинавшим свою литературную деятельность в Оренбурге, ездил с ним в 1921 году в Ташкент.

В 1922 году Н.Степной перебирается в Москву, вступает в «Кузницу» и ВАПП.

У Н.А.Афиногенова была бурная жизнь, может быть, поэтому он иногда любил пожить в одиночестве — среди девственных уральских степей, в Губсрлннских горах, в казахских и башкирских аулах, слушая и записывая местные легенды, предания, сказы. Именно в Оренбурге писатель пытался осуществить поставленную перед собой и единомышленниками цель: «Освещать природу, быт и жизнь как аборигенок-кпргиз, башкиров и казаков, так и новоселов; установить разницу между прошедшим и настоящим в бытовом отношении; создать так называемую областную, окраинную литературу…»

***

В Оренбурге написан проект Устава «Союза писателей, поэтов и журналистов Оренбургского степного края», многие положения из которого не грех взять на вооружение и нынешним литераторам:

§1. Цель и права Союза. Союз писателей, поэтов и журналистов имеет целью:

а) Содействие развитию литературного творчества в крае.

б) Оказание всякого рода нравственной и материальной помощи своим членам и их семействам.

в) Помощь своим членам при постигшем их несчастьи в смысле политического преследования независимо от партийности.

§2. Для достижения перечисленных в §1 целей Союзу предоставляется:

а) Защищать интересы членов (‘окна по охране их авторского права во всех случайных, административных и других установлениях.

б) Устраивать для своих членов фонды.вспомоществования, приюты, санатории, богадельни, больницы, общежития, дачи и т.д.

в) Основывать театральные, концертные и т.п. предприятия.

г) I Открывать литературные и художественные журналы, газеты и т.п.

д) Устраивать конкурсы произведений.

е) Устраивать театрально-музыкальные музеи и выставки.

ж) Созывать съезды окраинных писателей.

з) Устраивать конкурсы произведений.

и) Охранять могилы умерших попов, писателей и журналистов в случае отсутствия за ними надзора.

к) Установить для своих сочленов жетон для ношения.

л) Союз должен иметь свою печать с особым установленным общим собранием рисунком.

м) Действие Союза распространяется на территорию Оренбургской губернии, Тургайской и Уральской областей и культурно тяготеющие к этому краю окраины.

Осуществляя эти задачи и цели, Н.Степной издавал в Оренбурге литературные сборники и свои книги: «Записки ополченца», «Сказки степи».

Наиболее «оренбургским» и художественно ценным можно считать сборник «Сказки степи», куда вошли 27 разных по жанру произведений, насыщенных этнографическими деталями и описаниями местного быта. Сами названия глав говорят о восточном колорите книги: «Кейтмень Тюве», «Шахрух», «Коран Османа», «Патима». Другие произведения Н.Степного интересньукак первые отклики на события в странв| но. по мнению критиков, ему не всегда хватало терпения, а может, времени для художественной отделки своих работ.

СТЕПНОЙ Н.

29.03.2017 19:24

|

|

Рейтинг:

Два основных момента врезались мне в память о Есенине — встреча с ним на похоронах Ширяевца и ночь, проведенная в моей комнате. Александр Ширяевец, широкоплечий сильный малый, ушел сразу, и потому не верилось нам, его друзьям, что больше с нами не будет волжского соловья. Из больницы его привезли в Дом литераторов, а оттуда на Ваганьковское кладбище. После похорон, возвращаясь с кладбища, пред нами встал вопрос о том, — устроить ли тризну сейчас, или отложить. В конце концов, решили устроить сейчас же.

Место в Доме Герцена. Отправились закупать необходимое. Комната, в которой мы расставили вино, закуски, была маленькой, да к тому же переполненная народом.

Пред тризной сделал доклад В. Львов-Рогачевский. Кто-то причитал стихотворение «Запевку», затем кто-то отрывок из поэмы «Палач», и вдруг выступил юноша в сером костюме, с синими глазами-васильками. Он тряхнул кудрями цвета ржи и продекламировал свое стихотворение, посвященное Ширяевцу.

Мы теперь уходим понемногу…

Это и был поэт Сергей Есенин. За ним Орешин обрушился на условия, окружающие писателя. Возражали… Отрыв от производства… Неправда. Вдруг затрещали, зазвенели стаканы на столе. То стучал Есенин кулаком. Он стучал и кричал. Крик его был отрывист и бессвязен:

— Пропала деревня, вытравляется из неё всё русское, — вот что было основным в его крике.

Вскочили и остальные, принялись что-то кричать свое. Им отвечали — цела деревня! Цел русский народ. Только пахать будет по-другому! Долой соху!

Орешин кричал:

— Вот погиб так в два дня по-глупому беспризора Ширяевец, так погибнет и деревня.

Кто-то плакал, кто-то ругался. Шум прервал своим сочным стихотворением М. Герасимов. Он читал посвящение Ширяевцу.

Наступил вечер: ушел Львов-Рогачевский, за ним потянулись и присутствующие здесь несколько женщин.

Есенин бросил Клычкову, склонившего голову на стол:

— Ты что же не пьешь? Вон сколько еще вина, надо допить, чтобы память была крепче.

Клычков что-то сказал ему, а Орешин опять вскочил, надрывно закричав:

— Так больше не должно продолжаться!..

Опять вскочили все и принялись кричать, никого не слушая. Есенин с налившимися расширенными глазами, схватил стул и ударил им о стол. Подскочили, свалились стаканы. Я, памятуя о том, что дал слово о сохранности инвентаря, принялся призывать к спокойствию и добавил, что сейчас время наше, мы живем по-настоящему, и творчество наше сейчас высоко сверкает с вершины. Помех ему никаких нет.

— Есть, есть!.. — закричал Есенин.

— Кто это есть? — спросил я.

— Город, город проклятый…

Но дальше не дали ему говорить. Кто-то затянул вечную память, кто-то интернационал. Я сгреб все уцелевшие стаканы вместе с скатертью в корзину. По домам… Общая тризна кончилась…

***

Это было летом 1925 года. В час ночи ко мне звонок. Я измучился за день. Устал, досадно было вставать.

— И кто по ночам шляется, — ругался я, открывая дверь…

Просунулась голова — рыжая борода, большие голубые глаза — это был поэт Муран.

— Здравствуй, я из Баку.

Знал я Мурана давно, вместе мы работали на Волге в Самаре. Варили мы раз с ним в голод — принесенное им в кармане пшено, варили и всё пробовали, скоро ли сварится пшено, а когда оно было готово, то его уже не было в котелке, всё мы съели, пробуя…

— Ну, хоть ты мне и приятель, но по ночам шляться не годится, — заругался я.

Муран вобрал широким носом воздух и, сморщив лицо, сказал:

— Больше мне к тебе и ходить некогда, кроме как ночью. У меня есть вино и я не один.

— Ну, хорошо — кто еще есть, идите ко мне, и дверь закройте, в коридоре нечего шуметь, чай люди спят.

Я вошел в свою комнату, открыл электричество, вслед за мной ввалился Муран, а за ним Есенин.

— Сережа и ты? Ну, извиняюсь, что руганью встретил, садитесь!

Он снял шляпу и уселся.

Кудри его уже не так сочно вились, как раньше. Было что-то сухое в лице, Муран поставил три бутылки на стол:

— Это, брат, хорошее кавказское, прямо из Баку привез тебе подарок.

Они оба были навеселе. Я хотел сохранить тишину в комнате, но считал неудобным предупредить гостей. Муран налил стаканы.

— Со свиданием, Степной! Что у тебя нового?

Я взял две книги «Сказки Степи» и дал одну Мурану, другую Есенину.

— Вот тебе, Сережа, за то, что ты смотрел «Бакинские вышки». Я там был еще мальчиком.

Есенин перелистал книгу, сунул её в карман, потом поднял стакан.

— Так значит за «Сказки»!

Вино было мускат, крепкое. Муран выпил и прочитал стихотворение. Читал и Есенин, он был в ударе. Вот тут-то я и почувствовал острую печаль в нем: «Гой ты, Русь, моя родная, хаты — в ризах облака…»

Муран делал замечания, говорил, что в Баку Есенин не дал специфически бакинского, чтобы пахло нефтью, огромным ритмом новой идущей техники по обработке черного золота — нефти.

Я заметил, что когда-то в юности (мне было тогда 16 лет), был я в Баку, но до сих пор передо мною стоят эти сотни вышек, и постоянно отправляющиеся поезда, подвозящие рабочих.

— Наблюдать вышки, — закончил я, — там есть что взять, но есть там, что и оставить, а оставил ты там, Сережа, как букет незабудок, — сорванный и постоявший в банке с водой, — свою свежесть.

Вспоминали, пили.

Есенин говорил о том, что на днях едет на свадьбу к сестре, в Рязанскую губернию. Муран собирался ехать с ним.

Я нарочно хотел, чтобы они вели себя смирнее. Я состоял товарищем председателя ревизионной комиссии в доме и должен был пример подавать — ночью не тревожить соседей шумом.

Согрел чайник чая и согрел чайник вина; причем из чайника с вином я перелил половину чайника в чайник с чаем, думал, что они не станут чай пить, опьянения будет меньше, но когда выпили, то Муран схватился за чайник с чаем, посмотрел на меня и сказал:

— Вот, Сережа, я раскрыл секрет его хитрости.

Коротки июльские московские ночи, да и светлы, будто то не ночи, а сумерки.

Есенин поднял бокал с вином — пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха, все равно любимая отцветет черёмуха.

— Но у тебя не черёмуха, а только тополь.

Сережа потянулся на стол, хотел достать веточку от тополя, что рос перед окном. Я забеспокоился, как бы он не полетел со стола; он тянул за ветку, она не поддавалась, и когда он ещё сильнее напрягся, то веточка оторвалась, но и он по инерции полетел с веточкой со стола, а за ним мой стол, на котором были рукописи и посуда. Тут я возмутился — было досадно за то, что шуму много сделал он, и ещё досадней за посуду. Но он встал на кресло и, ещё больше смеясь, закричал:

— Струсил, что непорядок!

Топнул ногой. Кресло подалось, подломилась ножка…

Коротки июльские московские ночи. В окно уже глядел утренний рассвет.

Вошла девочка, что жила через одну комнату, и спросила спички. Она разводила примус на кухне для утреннего чая. Услыхала, что я не сплю. Поднималась она рано, в шесть часов утра. Есенин вдруг встал перед ней в позу, приложил руку к сердцу и вымолвил:

— О, вы, прелестная принцесса полей ржаных!..

Мне было неловко, девочке всего 15 лет и отсюда, конечно, я отвечал перед её матерью, которая мне всё доверяла. А тут ещё Муран подхватил и тоже начал воспевать её красоту.

— Расскажи-ка, лунный луч, где ты ночку ночевал?

Девочка остановилась, обрадованная звучными стихами, не хотела уйти; я взял её за руку и вывел. А она забыла поставить чайник — ждала, когда выйдут поэты.

Когда в соседнюю, напротив комнату, забежал луч солнца, раскрасил и отдался, отразился через стекла и ко мне в комнату, Сергей потянулся.

— Ну, Муран, видишь, солнце хоть отраженным светом, да приходит к нам. Пойдем!

Я проводил их до двери и махнул рукой:

— В следующий раз приходите днем, а по ночам не шляйтесь.

И вот уже нет его.

Опуская Сережу в могилу, я вдруг услышал, как мать Есенина, подняв такие же синие глаза, как у сына, — заплакала, причитая тем же старым, напевным ритмом:

— И на кого ж ты меня покинул, сынок, сынку… ой, Сережа, дорогой, ласточка моя, березка родная…

(Н. Степной. Собрание сочинений в 10 томах)

Степной Н. (настоящая фамилия: Афиногенов Николай Александрович, другие псевдонимы: Наровчатский, Старый, Норский) (8.10.1878, Наровчат Пензенской губернии — 25.06.1947, Москва) — прозаик, публицист, издатель.

Был известен как прозаик в 1920-е гг. В 1927-1929 гг. вышло полное собрание сочинений Степнова в 10 томах. Среди его романов есть и автобиографические («Семья», «Дети»), некоторые его произведения были написаны на оренбургском материале и печатались в Оренбурге. Очень многое сделал Степной для организации литературной жизни в Оренбуржье.

Степной был самоучкой. Его отец — волостной писарь, мать писать не умела, но читала. Степной учился в земской школе, два месяца был послушником в монастыре, начинал заниматься в училище садоводства и лесоводства, работал на железной дороге. Как и Горький, Степной много странствовал, побывал на Волге, на Кавказе, в Крыму. Возвращаясь с Японской войны (1905 г.), он остановился в Томске, поступил на одногодичные курсы лаборатории Титова. В 1905 г., вместе с другими, в здании службы пути Степной «был предан сожжению», случайно спасся. Когда возвратился в Наровчат, то, по подозрению в организации забастовки, был арестован, отсидел несколько месяцев. В 1906 г. Степной приехал в Оренбург, где открывалась вольная высшая школа, но оказалось, что программа у нее смешанная: для средней и высшей школы. Лекции Степной слушал две зимы, служа в то же время конторщиком в торговом предприятии (был членом правления союза торгово-промышленных служащих).

В Оренбурге Степной вместе с группой демократически настроенной интеллигенции организовал издание газеты социал-демократического направления «Простор» (1907), в которой помещал свои статьи за подписью Наровчатский («Серый труд») — № 1, 9. Официальным редактором считалась жена писателя. Но за публикацию в газете антиправительственных материалов А.В. Афиногенова, не имея возможности заплатить штраф, вынуждена была отправиться в тюрьму с малолетними детьми — дочерью и сыном Александром, впоследствии ставшим известным драматургом. Сотрудники газеты и друзья Афиногеновых заплатили штраф, но в апреле по решению суда газета была закрыта, Степной попал на год в тюрьму, жене же с детьми удалось скрыться.

После отбытия срока заключения Степной уезжает из Оренбурга на два года; вновь странствует. Вернувшись в 1910 году в Оренбург, он продолжает заниматься издательской и редакционной деятельностью. Благодаря ему, в Оренбурге появляются альмонахи и литературные сборники «Серый труд» (два выпуска — 1910 и 1923), «В родном углу», «Степь» — пять выпусков (1914, 1915, 1916, 1917), в которых, кроме Степного, публиковал свои произведения А. Мокшанцев, А. Завалишин, Л. Исаков, М. Герасимов, Н. Постников и другие. Сборник «Серый труд» (1913) и «В родном углу» были конфискованы. В одном из писем из Оренбурга в Лозанну Н.А. Рубакину (от 03.12.1913) А. Завалишин сообщал: «Оренбургский местный кружок литераторов, в который недавно вступил и я, выпустил сборник под названием «Серый труд» — 2-е издание Н. Степного при участии господина Мокшанцева и других. Через месяц после выпуска этого сборника полиция внезапно стала конфисковывать в магазинах этот сборник. Господин Афиногенов просит меня послать Вам для отзыва один экземпляр этого сборника. Покорнейшая моя просьба состоит в следующем: дать отзыв, если можно, в каком-либо периодическом издании и кроме того, сообщить письмом мне также отзыв, чтобы я мог успокоить господина Афиногенова, который сильно желает иметь Ваше слово о его «детище»».

В Оренбургских архивах сохранилось прошение мещанина города Наровчата Пензенской губернии Н. Афиногенова, проживающего на Самарской улице Форштадта, в доме Авдеевой, на имя главноначальствующего Оренбургской губернии от 12.08.1914 года с просьбой о разрешении издавать и редактировать еженедельную газету «Моя газета». Разрешение было дано 20.08, но уже 15.11.1914 году издание и редактирование газеты Степного передается М.С. Муравьеву. Делая обзор жизни писателя после первого оренбургского периода, Л.М. Клейнборт писал: «Отложив немного денег, Степной уехал в Льеж в надежде там доучиться, увлекся заграничной жизнью; пробыв год в Париже и Берлине, вернулся в Петербург, где слушал лекции в народном университете. Опять уехал в Оренбург, откуда в качестве рядового попал через Архангельск на французский фронт. Воевал в ударных колоннах рядовым. Вернулся уже в дни революции».

После февральской революции Степной избирается делегатом от русских войск во Францию на I съезд рабочих и солдатских депутатов. Уехать из Франции ему помог генерал А.А. Игнатьев. В июне 1917 году писатель был избран членом ВЦИК, в октябре — членом предпарламента при Временном правительстве, участвовал в штурме Зимнего и не прекращал писать статьи в газетах. Будучи направлен в Оренбург для работы среди казаков, Степной с увлечением занялся любимым делом — издательством газеты («Голос трудового казачества»), га страницах которой часто появлялись его произведения. Много сил он отдавал союзу краевых писателей, куда привлек А. Ширяевца, И. Батрака, М. Герасимова, Л. Исакова, Л. Котомку и других. Союз устраивал обсуждения произведений местных писателей, литературного «утра», на страницах газеты «Голос трудового казачества» шли дискуссии об уставе союза писателей, о создании «храма музы», но вступление в Оренбург дутовских войск помешало осуществлению его планов. Не успевший уехать Афиногенов прочитал расклеенный по городу приказ Дутова, — за поимку Н. Степного, члена ВЦИК и редактора газеты, было обещано 10 тысяч рублей. Степному удалось избежать ареста и уехать в Самару, где он встретился с А. Неверовым, тоже начинавшим свою литературную деятельность в Оренбурге. В 1921 году Степной вместе с Неверовым ездил в Ташкент, а в 1922 году переехал в Москву, состоял членом «Кузницы» и ВАПП.

Афиногенов объездил весь мир, но временами жил в одиночестве, среди девственных уральских степей, губерлинских гор, в казахских и башкирских аулах, записывая легенды и предания. Именно в Оренбуржье Степнов попробовал осуществить поставленную перед собой и единомышленниками цель: «Освещать природу, быт и жизнь как аборигенов — киргиз, башкир и казаков, так и новосел; установить разницу между прошедшим и настоящим в бытовом отношении; создать так называемую областную, окраинную литературу — вот чем задался наш кружок, к которому я принадлежу. Сборник печатаем до 1000 экземпляров. Район распространения — Асхабад, Ташкент, Оренбург, Самара, Орск, Актюбинск, Илецк, ВерхнеУральск, Троицк, Томск, Омск и Ново-Николаевск». Осуществляя эту задачу, Степной издал в Оренбурге литературный сборник и свои книги «Записки ополченца», «Сказки степи». Наиболее «оренбургской» и художественной ценной можно считать последнюю, куда вошло 27 разных по жанру произведений, насыщенных этнографическими деталями, описаниями обычаев казаков. Другие произведения Афиногенова интересны как первые отклики на события в стране, но писателю, по мнению критиков, не всегда хватало терпения, а может, времени для художественной отделки своих работ.