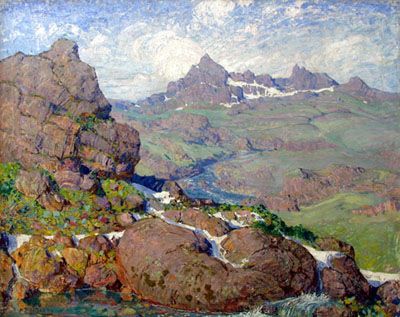

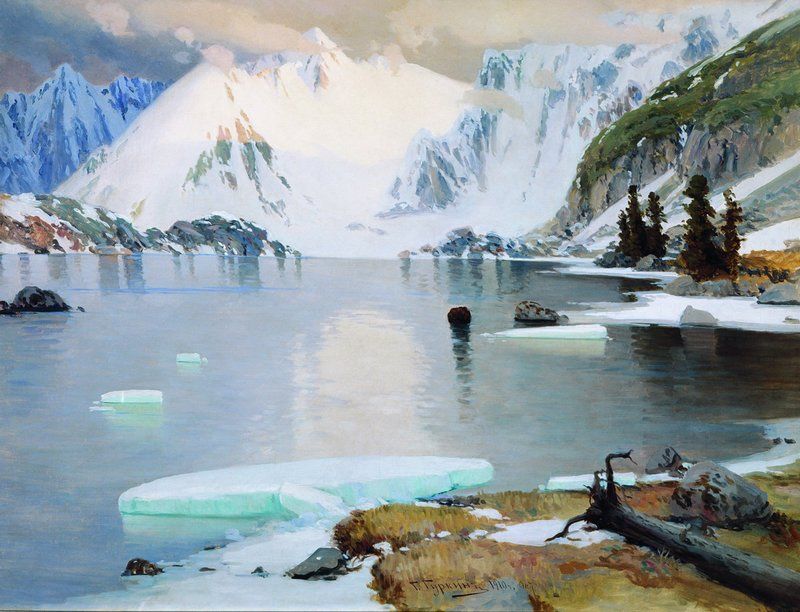

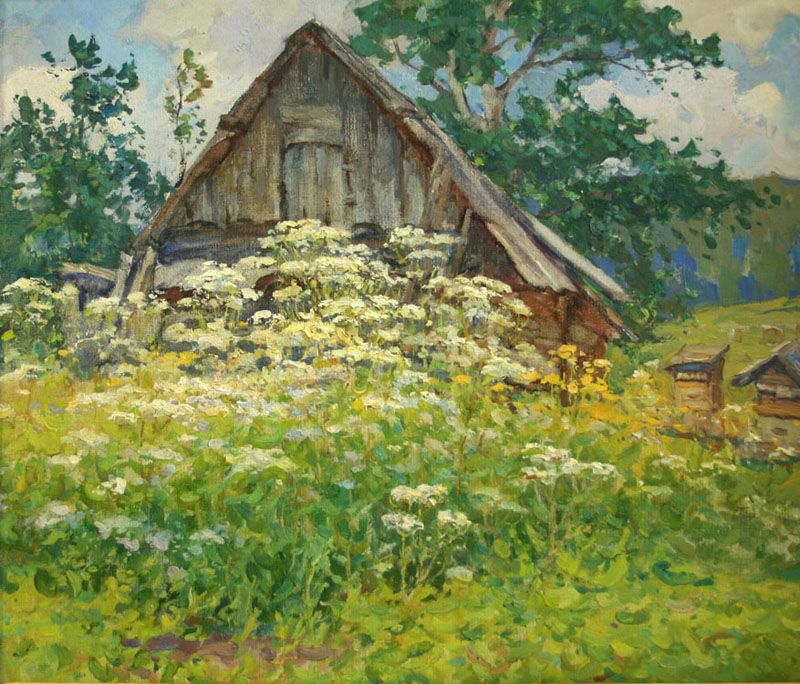

Образ Алтая в русской литературе XIX-XX веков. Образ Алтая складывался в русской литературе на протяжении многих десятилетий, порой существенно меняясь. Но в любое время отечественная культура отражала всю уникальность, неповторимость и самобытность нашего края. Художественные произведения позволяют непосредственно прикоснуться к живой истории края, увидеть, как менялся его облик, узнать мысли и чувства людей, живших и бывавших здесь в разные эпохи. Они формируют целостной образ Алтая, складывавшийся в отечественной культуре на протяжении ХIХ-ХХ вв., помогают проследить осмысление основных этапов освоения русскими писателями алтайской темы.

В основу коллекции положены материалы из пятитомной антологии «Образ Алтая в русской литературе XIX-XX вв.», изданной по заказу Администрации Алтайского края в 2012 г. Принцип расположения материала – хронологический, внутри периода – алфавитный. Слева на странице размещены алфавитные списки авторов и произведений. Об авторах произведений даны краткие биографические справки, статьи об их творчестве, библиографическая информация.

Далее: список писателей; список произведений; журнал “Алтай”;

литература 1850-1900 гг.; литература 1900-1917 гг.;

литература 1917-1945 гг.; литература 1950-1960 гг.;

литература 1970-1980 гг.; дополнительные документы по литературе об Алтайском крае.

Писатели:

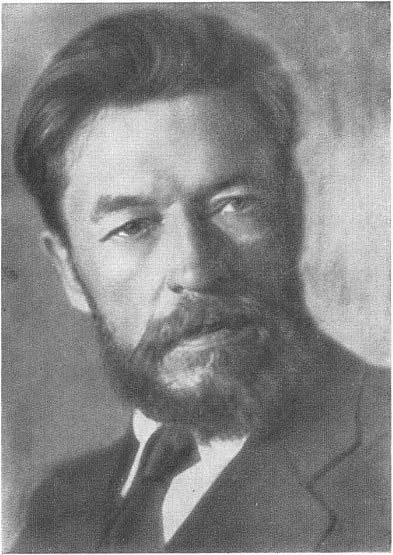

- Бахметьев В. М.

- Блюммер Л. П.

- Гребенщиков Г. Д.

- Гуляев С. И.

- Ефремов И. А.

- Жиляков А. И.

- Исаков С. И.

- Казанский П. А.

- Квин Л. И.

- Киселева А. Н.

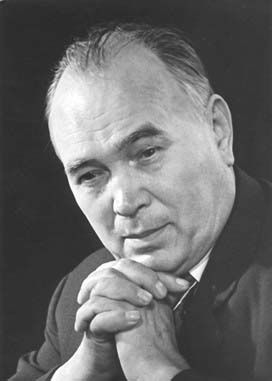

- Коптелов А. Л.

- Кущевский И. А.

- Наумов Н. И.

- Низовой П. Г.

- Новоселов А. Е.

- Пиотровский А. С.

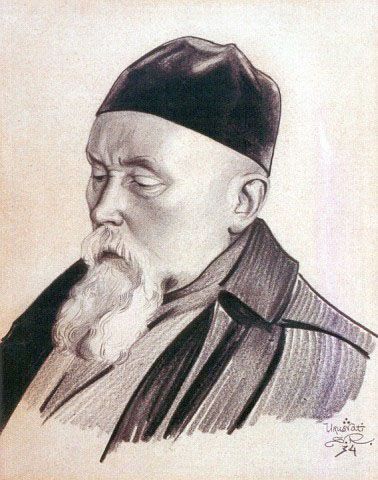

- Потанин Г. Н.

- Рерих Н. К.

- Хейдок А. П.

- Черкасов А. А.

- Шишков В. Я.

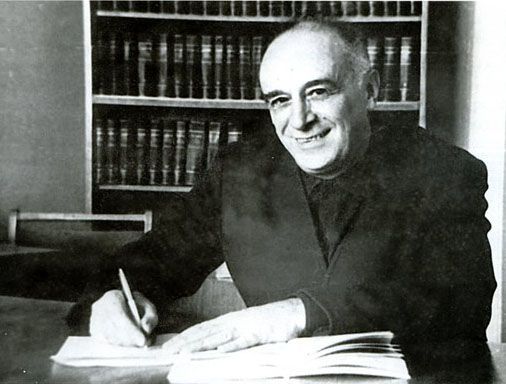

- Юдалевич М. И.

- Ядринцев Н. М.

Произведения:

- Алтай (Рерих Н. К.)

- Алтай – Гималаи (Рерих Н. К.)

- Алтайская Русь (Гребенщиков Г. Д.)

- Алтайские робинзоны (Киселева А. Н.)

- Альфред Брем (Черкасов А. А.)

- Беда на Загонной улице (Жиляков А. И.)

- Беловодье (Новоселов А. Е.)

- Беловодье (Рерих Н. К.)

- В горах Алтая (Коптелов А. Л.)

- В горах Алтая (Низовой П. Г.)

- В дальних странствиях (Ядринцев Н. М.)

- В светлые дни (Жиляков А. И.)

- Великое кочевье (Коптелов А. Л.)

- Во мгле (Жиляков А. И.)

- Голгофа (Исаков С. И.)

- Горная идиллия (Наумов Н. И.)

- Горный дух (Исаков С. И.)

- Ёж (Наумов Н. И.)

- Жабья жизнь (Новоселов А. Е.)

- К сибирякам (Гребенщиков Г. Д.)

- Кирилкина беда (Жиляков А. И.)

- Машина (Бахметьев В. М.)

- На Алтае (Блюммер Л. П.)

- На Алтае (Черкасов А. А.)

- На Бии (Шишков В. Я.)

- На высоте (Гребенщиков Г. Д.)

- На земле (Бахметьев В. М.)

- На постоялом дворе (Жиляков А. И.)

- На обетованных землях (Ядринцев Н. М.)

- Наши горы – Алтай (Казанский П. А.)

- Не столь отдаленные места Сибири (Кущевский И. А.)

- Ночь на реке (Казанский П. А.)

- О Змеиногорске (Хейдок А. П.)

- Озеро Горных Духов (Ефремов И. А.)

- Палатки в степи (Квин Л. И.)

- По Алтаю (Пиотровский А. С.)

- По Чуйскому тракту (Шишков В. Я.)

- Поблазнило (Коптелов А. Л.)

- Подземные жители (Рерих Н. К.)

- Полгода на Алтае (Потанин Г. Н.)

- Ползунов (Юдалевич М. И.)

- Рассказы о старой Сибири (Наумов Н. И.)

- Река Уба и убинские люди (Гребенщиков Г. Д.)

- Рождение Оби (Казанский П. А.)

- Сарабыска (Наумов Н. И.)

- Сибирская Швейцария (Ядринцев Н. М.)

- Сибирский дед (Шишков В. Я.)

- Сердце Азии (Рерих Н. К.)

- Снежный пик (Коптелов А. Л.)

- Среди гор (Низовой П. Г.)

- Странник на Золотом озере (Ядринцев Н. М.)

- Ступень (Гребенщиков Г. Д.)

- “Только в золоте детской поры…” (Жиляков А. И.)

- У истоков жизни (Жиляков А. И.)

- У кулундинских немцев (Казанский П. А.)

- У последней воды (Бахметьев В. М.)

- Федот (Черкасов А. А.)

- Черные розы (Пиотровский А. С.)

- Чуйские были (Шишков В. Я.)

Журнал “Алтай”:

- 1947 № 1 (pdf, 32,5 Мб)

- 1948 № 2 (pdf, 28,2 Мб)

- 1949 № 3 (pdf, 35,8 Мб)

- 1950 № 4 (pdf, 22,6 Мб)

- 1951 № 5 (pdf, 7,78 Мб)

- 1951 № 5 (pdf, 7,78 Мб)

- 1952 № 6 (pdf, 30,9 Мб)

- 1953 № 7 (pdf, 7,65 Мб)

- 1954 № 8 (pdf, 34,5 Мб)

- 1974

№ 3 (pdf, 19,1 Мб) - 1992

№ 3 (pdf, 38,4 Мб)

№ 4 (pdf, 34,2 Мб)

Художественная литература об Алтае 1850-1900 гг.:

Блюммер Л. П., Гуляев С. И., Кущевский И. А., Наумов Н. И., Потанин Г. Н., Черкасов А. А., Ядринцев Н. М.

- Раппопорт, Г. Первые русские писатели Алтая // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 20-30.

Полный текст (pdf, 1,5 Мб)

За свои революционно-демократические взгляды, правда, достаточно поверхностные, за напечатание нескольких корреспонденций в «Колоколе» Л. П. Блюммер был вызван русским правительством из Западной Европы в Россию, судим и приговорен в ноябре 1866 г. к ссылке в Томскую губернию. От каторжных работ его спасло раскаяние в «заблуждениях». После четырехлетней ссылки Л. П. Блюммер поселился сначала в Воронеже, затем в Саратове и продолжил деятельность журналиста и адвоката.

В период ссылки работал управляющим золотыми приисками сначала на Алтае, затем в Восточной Сибири. Полученные впечатления были положены в основу замысла трилогии «Около золота», написана только первая часть, ее фрагменты вышли из печати в 1871 в журнале «Заря», затем в 1885 г. в Петербурге опубликован весь роман отдельным изданием под названием «На Алтае». После отъезда из Сибири Л. П. Блюммер продолжал достаточно успешно заниматься адвокатской практикой и журналистикой, написал еще несколько рассказов на сибирском материале («Фальшивая бумажка», «Слуга»).

Произведения:

- Блюммер Л. П. На Алтае : роман / Л. П. Блюммер ; [предисл. М. Кушниковой ; худож. Н. П. Мигулин]. – Новокузнецк : Кузнец. крепость, 1993. – 206 с.

Полный текст (pdf, 7,83 Мб.)

Родился на станции Локоть, в семье шихтмейстера Локтевского завода. Закончил Барнаульское горное училище. В числе лучших выпускников был направлен в Петербург, где началась его разнообразная научная и культурно-просветительская деятельность. С. И. Гуляев известен своими трудами в области истории, этнографии, фольклористики, просвещения. Перечисляя сферы деятельности и научные открытия С. И. Гуляева, автор книги “С. И. Гуляев. Жизнь и деятельность» П. А. Бородкин пишет об ученом: «пионер в акклиматизации многих культурных растений на Алтае, изобретатель превосходного способа окраски овчин, инициатор использования Белокурихинских минеральных источников в лечебных цепях, зачинатель сахарного свеклосеяния…” Мечтая о культурном расцвете родного края, С. И. Гуляев становится инициатором создания первой типографии в Барнауле, оказывает поддержку в открытии первой частной школы.

Обширная деятельность ученого была высоко оценена современниками: С. И. Гуляев был членом Вольно-Экономического, Императорского русского географического, Энтомологического обществ, Общества содействия русскому торговому мореходству, Общества акклиматизации животных, Общества естествоиспытателей, Общества садоводства, Общества любителей естествознания, членом-корреспондентом Томского статистического комитета и археологических съездов.

Произведения:

О нем:

- Голубев, П. С. И. Гуляев : краткий очерк деятельности // Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков / [сост.: В. А. Скубневский и др. ; редкол.: В. П. Кладова (отв. ред.) и др.]. – Барнаул : АКУНБ, 2005. – Т. 4. – 2014 (Алт. дом печати). – С. 500-511.

Полный текст (pdf, 5,93 Мб.) - Родионов, А. М. “Золотой стол” Степана Гуляева / А. М. Родионов // Тобольск и вся Сибирь : альманах. – Кн. 13. – Тобольск : 2010. – С. 107-113.

Полный текст доступен в АКУНБ

Произведения:

- Хайдаков [Кущевский И. А.] Не столь отдаленные места Сибири // Отечественные записки : журнал литературный, политический и ученый. – СПб.: в тип. А. А. Краевского, 1875. – том CCXXI. – № 7, июль. – Современное обозрение. – C. 1-50.

Полный текст (pdf, 9,54 Мб.)

О нем:

- Остертаг, Л. М. 150 лет со дня рождения писателя И. А. Кущевского (1847-1873) // Страницы истории Алтая, 1997 г. : календарь памят. дат. — Барнаул, 1997. — С. 108-117.

Полный текст (pdf, 169 Кб.) - Раппопорт, Г. И. А. Кущевский // Избранное : [роман, рассказы] / И. Кущевский. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1957. – С. 555-563.

Полный текст (pdf, 405 Кб.) - Ядринцев, Н. М. И. А. Кущевский // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 5 : О литературе ; Стихотворения ; Письма ; Воспоминания о Н. М. Ядринцеве : научно-популярная литература / Николай Михайлович Ядринцев ; [вступ. ст. Ю. С. Постнова]. – 1980. – С. 56-58.

Полный текст (pdf, 164 Кб.)

Вернулся в Сибирь, желая служить народу. Второй раз арестован за причастность к «Обществу независимости Сибири». Стремясь быть полезным для своей малой родины, служил участковым заседателем земского суда. Поняв невозможность облегчить положение народа, разочаровался в чиновничьем поприще. В Петербурге началась литературная деятельность Н. И. Наумова. Наиболее успешной она становится в 1870-1880-е гг. Из печати в эти годы выходят сборники рассказов «Сила солому ломит», «В тихом омуте», «В забытом краю» и др., вызвавшие широкий отклик у демократически настроенных читателей. Их главная тема – жизнь и быт сибирского крестьянства пореформенного периода. Несколько произведений Н. И. Наумова воплотили образ Алтая.

Произведения:

- Наумов, Н. И. Ёж // Рассказы о старой Сибири

/ Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – С. 128-152.

Полный текст (pdf, 1 Мб.) - Наумов, Н. И. Горная идиллия // Рассказы о старой Сибири

/ Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – С. 298-347.

Полный текст (pdf, 2,11 Мб.) - Наумов, Н. И. Рассказы о старой Сибири / Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – 396 с.

Полный текст (pdf, 16,2 Мб.) - Наумов, Н. И. Сарабыска // Алтайский сборник / Изд. Общества любителей исследования Алтая. – Барнаул, 1894 – 1930. – Вып. 1. – Томск : Паровая типолитогр. П. И. Макушина, 1894. – С. 76-89.

Полный текст (pdf, 2,52 Мб.)

О нем:

- Кожевников, с. Бытописатель старой Сибири // Рассказы о старой Сибири

/ Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – С. I-XVI.

Полный текст (pdf, 729 Кб.) - Ядринцев, Н. М. Н. И. Наумов : посвящается тридцатилетию литературной деятельности // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 5 : О литературе ; Стихотворения ; Письма ; Воспоминания о Н. М. Ядринцеве : научно-популярная литература / Николай Михайлович Ядринцев ; [вступ. ст. Ю. С. Постнова]. – 1980. – С. 125-126.

Полный текст (pdf, 161 Кб.)

Жизнь и деятельность Г. Н. Потанина тесно связана с Алтаем. В 1855 г. провёл полгода на Алтае (станицы Антоньевская и Чарышская). В 1864 г. служил в Томском губернском совете, где занимался делами по освобождению крестьян, приписанных к Алтайским заводам, и делами по улучшению быта инородцев. Во время экспедиций в Монголию и Туву (1876-1877, 1879-1880) побывал в Бийске и Кош-Агаче. Изучал алтайскую флору и фауну. С 1907 г. почти ежегодно бывал летом в Горном Алтае. В статьях и книгах Потанина представлены обширные сведения и материалы о природе Алтая, истории и жизни русского населения, казаков, переселенцев. Собирал и изучал алтайский фольклор, опубликовал произведения устной поэзии алтайцев.

Произведения:

- Потанин, Г. Н. Полгода на Алтае // Русское слово. – СПб.: в типографии Рюмина и Комп., 1859. – № 9, 12. – С. 61-134, 245-302.

Полный текст (pdf, 21,3 Мб., нет с. 106-107, оцифровано с микрофильма)

О нем:

- Гребенщиков, Г. Д. Большой сибирский дедушка : из личных встреч с Г. Н. Потаниным // Ежемесячный журнал / [издаваемый В. С. Миролюбовым]. – Петроград, [1914] – . – Выходит ежемесячно. – 1915г. N 9-10 (сент.-окт.). – С. 262-280.

Полный текст (pdf, 2,75 Мб.) - Шишков, В. Я. Сибирский дед : посвящается Григорию Николаевичу Потанину // Ежемесячный журнал / [издаваемый В. С. Миролюбовым]. – Петроград, [1914] – . – Выходит ежемесячно. – 1915г. N 9-10 (сент.-окт.). – С. 85-90.

Полный текст (pdf, 710 Кб.)

В 1871 переведен на Алтай, занимал должности заведующего Салаирским рудником, управляющего Сузунского медеплавильного завода. В 1883 г. вышел в отставку и поселился в Барнауле. Занял должность городского головы. Продолжил занятия литературой. Впечатления от Алтая легчи в основу его произведений – книги «На Алтае (из записок сибирского охотника)» и двух портретных очерков «Федот» и «А. Брэм», составивших цикл «Мои добрые знакомые».

В 1890 г. переехал на Урал, где продолжал занятия общественно-полезной (стал городским головой Екатеринбурга) и литературной деятельностью.

Произведения:

- Черкасов, А. А. На Алтае // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 15-250.

Полный текст (pdf, 9,31 Мб.) - Черкасов, А. А. Федот : из воспоминаний прошлого // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 251-261.

Полный текст (pdf, 416 Кб.) - Черкасов, А. А. Альфред Брем // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 262-286.

Полный текст (pdf, 804 Кб.)

О нем:

- Гришаев, В. Забытое имя // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 5-14.

Полный текст (pdf, 380 Кб.)

Н. М. Ядринцев по заданию Географического обгцества в 1878 году совершил первую комплексную экспедицию на Алтай с целью изучения этнографического и ботанического материала. В период своих последующих экспедиций посетил многие районы Горного Алтая, составил карту Тепецкого озера. Н. М. Ядринцев любил Алтай, восторгался его пейзажами, считал этот край «землей обетованной» и верил в его будущность. В одном из писем друзьям он писал: «Мои глаза обращены постянно к синеющим вершинам Алтая, где оставлено мое сердце». За год до смерти Н. М. Ядринцев, получив новое служебное назначение, переезжает в Барнаул.

Произведения:

- Ядринцев, Н. М. В дальних странствиях : из путешествия в Алтай // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 240-250.

Полный текст (pdf, 601 Кб.) - Ядринцев, Н. М. На обетованных землях : из путешествий по Алтаю // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 187-192.

Полный текст (pdf, 321 Кб.) - Ядринцев, Н. М. Сибирская Швейцария : из путевых записок об Алтае // Русское богатство. – СПб., 1880. – № 8. – С. 47-66.

Полный текст (pdf, 21,3 Мб., оцифровано с микрофильма) - Ядринцев, Н. М. Сибирская Швейцария : из путевых записок об Алтае // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 110-123.

Полный текст (pdf, 785 Кб.) - Ядринцев, Н. М. Странник на Золотом озере : из путешествий по Алтаю // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 123-128.

Полный текст (pdf, 303 Кб.)

О нем:

- Раппопорт, Г. Публицист и поэт // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 31-39.

Полный текст (pdf, 1,12 Мб)

Художественная литература об Алтае 1900-1917 гг.:

Бахметьев В. М., Гребенщиков Г. Д., Жиляков А. И., Исаков С. И., Казанский П. А., Новоселов А. Е., Пиотровский А. С., Шишков В. Я.

- Раппопорт, Г. Агулипрок // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 83-87.

Полный текст (pdf, 709 Кб) - Шапошников, Вл. На одной из сибирских окраин… : Сибирская литература на страницах газеты “Жизнь Алтая” // Алтай. – 1991. – № 5. – С. 171-176.

Полный текст (pdf, 1,39 Мб)

Произведения:

- Бахметьев, В. М. Машина // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 165-198.

Полный текст (pdf, 4,1 Мб.) - Бахметьев, В. М. На земле // Избранные произведения : в 2 т. / В. М. Бахметьев. – М. : Художеств. лит., 1957. – Т. 1 : Повести и рассказы. Преступление Мартына : роман. – 1957. – С. 108-122.

Полный текст (pdf, 1,84 Мб.) - Бахметьев, В. М. У последней воды // Избранные произведения : в 2 т. / В. М. Бахметьев. – М. : Художеств. лит., 1957. – Т. 1 : Повести и рассказы. Преступление Мартына : роман. – 1957. – С. 187-228.

Полный текст (pdf, 1,84 Мб.)

Произведения:

- Гребенщиков, Г. Д. Алтайская Русь : историко-этнографический очерк // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 1-37.

Полный текст (pdf, 5,12 Мб.) - Гребенщиков, Г. Д. К сибирякам : [стихотворение] // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр. – С. 4.

Полный текст (tif, 644 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр.

Полный текст (pdf, 11,9 Мб.) - Гребенщиков, Г. Д. На высоте // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 201-202.

Полный текст (pdf, 272 Кб.) - Гребенщиков, Г. Д. Река Уба и убинские люди : литературно-этнографический очерк // Алтайский сборник : изд. Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Имп. Русского Географического общества. – Барнаул : Типо-Литогр. Гл. Упр. Алт. округа, 1894 – 1930. – Т. 11. – 1912. – С. 1-80.

Полный текст (pdf, 13,1 Мб.) - Гребенщиков, Г. Д. Ступень // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 26 (31 янв., 2 февр.) – С. 3, 3.

Полный текст (pdf, 894 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 31 янв.

Полный текст (pdf, 2,81 Мб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 26, 2 февр.

Полный текст (pdf, 2,98 Мб.)

О нем:

- Бальмонт, К. Д. Георгию Гребенщикову // Избранное / Константин Бальмонт ; [сост., вступ. ст. и примеч. Е. В. Ивановой]. – М. : Совет. Россия, 1989. – 591, [1] с., [1] л.

Полный текст (pdf, 133 Мб) - Родионов, А. Тайны и явь Беловодья // Алтайская правда. — 1990. — 15 дек. (№ 288). — С. 8-9.

Полный текст (jpg, 1,93 Мб) - Сергеев, С. “Душой богат, но долей сир…” : Несколько слов о Г. Д. Гребенщикове // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1991. – № 5. – С. 148-154.

Полный текст (pdf, 1,54 Мб) - Черняева, Т. Редактор с “богдыханским нравом” : Литературная жизнь Барнаула столетин назад // Культура Алтайского края. – 2011. – № 2, июнь. – С. 38-41.

Полный текст (pdf, 924 Кб)

Жиляков Арсений Иванович (1879-1921). Родился в с. Могильном Курганского уезда Тобольской губернии в бедной крестьянской семье. С 1910 г. он сотрудничал с газетами «Приуралье» (Челябинск), «Пермский край» (Пермь), «Курганский вестник», «Юг Тобола» (Курган). «Сибирская жизнь» (Томск), «Алтайское дело» (Новониколаевск), «Алтай» (Бийск), «Жизнь Алтая» (Барнаул). В 1915 г. поселился в Барнауле. В 1917—1920 гг. был членом литературного объединения «Агулипрок» (Алтайский губернский литературно-продовольственный комитет), который был создан П. Казанским и Г. Пушкаревым в Барнауле. Вместе с А. Ершовым, С. Исаковым, П. Казанским входил в инициативную группу по изданию книжной серии – «Библиотека „Сибирский рассвет “». В 1918 г. в этой серии вышла его книга «В тихих лесах».

Произведения:

- Жиляков, А. И. Беда на Загонной улице // Алтай : лит.-худож. журнал – Барнаул. – 1992. – № 3, май-июнь. – С. 140-159.

Полный текст (pdf, 4,15 Мб.) - Жиляков, А. И. В светлые дни // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр. – С. 2.

Полный текст (tif, 206 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр.

Полный текст (pdf, 3,87 Мб.) - Жиляков, А. И. Во мгле : эскиз карандашом // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр. – С. 4.

Полный текст (tif, 5,58 Мб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр.

Полный текст (pdf, 11,9 Мб.) - Жиляков, А. И. Кирилкина беда : эскиз карандашом // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр. – С. 2.

Полный текст (tif, 3,58 Мб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр.

Полный текст (pdf, 3,87 Мб.) - Жиляков, А. И. На постоялом дворе // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 180, 15 авг. – С. 2-3.

Полный текст (pdf, 550 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 180, 15 авг.

Полный текст (pdf, 4,66 Мб.) - Жиляков, А. И. “Только в золоте детской поры…” : из цикла “Искания” // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 31 янв. – С. 3.

Полный текст (tif, 148 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 31 янв.

Полный текст (pdf, 2,81 Мб.) - Жиляков, А. И. У истоков жизни : главы о детстве // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1974. – № 3. – С. 77-86.

Полный текст (pdf, 2,15 Мб.)

О нем:

- Яновский, Н. Арсений Жиляков // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1974. – № 3. – С. 72-76.

Полный текст (pdf, 1,27 Мб)

Произведения:

- Исаков, С. И. Голгофа : повесть // Алтай : лит.-худож. журнал – Барнаул. – 1992. – № 4, июль-август. – С. 109-124.

Полный текст (pdf, 3,42 Мб.) - Исаков, С. И. Горный дух // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 103-133.

Полный текст (pdf, 3,9 Мб.)

О нем:

- Раппопорт, Г. Степан Исаков // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 78-82.

Полный текст (pdf, 773 Кб)

Произведения:

- Казанский, П. А.Наши горы – Алтай // Алтайская деревня : обществ. худож.-лит. и науч.-попул. журн./ Алт. Губерн. Ком. РКП. – Барнаул, 1924. – № 1,2, октябрь, ноябрь – С. 61-64, 85-89.

Полный текст (pdf, 1,72 Мб.) - Порфирьев, К. [Казанский П. А.] Ночь на реке : [стихотворение] // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр. – С. 2.

Полный текст (tif, 232 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр.

Полный текст (pdf, 3,87 Мб.) - Порфирьев, К. [Казанский П. А.] Рождение Оби : [стихотворение] // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 163-165.

Полный текст (pdf, 204 Кб.) - Казанский, П. А. У кулундинских немцев : очерк // Алтайский сборник : изд. Алтайского географического об-ва и Барнаульского естественно-исторического музея. – Барнаул, 1894 – 1930. – Т. 12. – 1930 (гостип. ОМХа, 13.04.1930). – С. 61-66.

Полный текст (pdf, 1,6 Мб.)

Произведения:

- Новоселов, А. Е. Беловодье // Беловодье / А. Новоселов. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1957. – С. 50-132.

Полный текст (pdf, 12 Мб.) - Новоселов, А. Е. Жабья жизнь // Беловодье / А. Новоселов. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1957. – С. 175-186.

Полный текст (pdf, 1,61 Мб.)

О нем:

- Раппопорт, Г. Александр Новоселов // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 71-77.

Полный текст (pdf, 952 Кб)

Произведения:

- Пиотровский, А. С. По Алтаю : посвящается художнику Г. И. Гуркину // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 39-41.

Полный текст (pdf, 272 Кб.) - Пиотровский, А. С. Черные розы : [стихотворение] // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 151, 11 июля. – С. 2.

Полный текст (tif, 488 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 151, 11 июля.

Полный текст (pdf, 8,91 Мб.)

На Алтае Шишков впервые побывал в 1909 г. Он заведовал научной партией во время двух летних сезонов 1909 и 1910 гг. по исследованию реки Бии. Под впечатлением от этих экспедиций он позднее написал рассказ «На Бии» (1914). В 1911 г. Шишков живет в Томске и посещает «четверги» Г. Н. Потанина. Здесь же он знакомится с Г. Д. Гребенщиковым и Г . И. Гуркиным. На страницах газеты «Жизнь Аптая» печатаются его очерки и рассказы. Во время экспедиций на Алтай в 1913-1914 гг., связанных с изучением Чуйского тракта, родились цикл очерков «По Чуйскому тракту» (1913), «Чуйские были» (1914), рассказы «Страшный кам» (1919) и «Алые сугробы» (1925).

Произведения:

- Шишков, В. Я. На Бии // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 137-162.

Полный текст (pdf, 2,95 Мб.) - Шишков, В. Я. По Чуйскому тракту : путевые очерки // Чуйские были : роман. Очерки. Рассказы / Вячеслав Шишков. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1986. – С. 141-194.

Полный текст (pdf, 1,99 Мб.) - Шишков, В. Я. Чуйские были // Чуйские были : роман. Очерки. Рассказы / Вячеслав Шишков. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1986. – С. 233-251.

Полный текст (pdf, 1,08 Мб.)

О нем:

- Бахметьев, Владимир Матвеевич Вячеслав Шишков : жизнь и творчество / Вл. Бахметьев. – М. : Совет. писатель, 1947. – 196, [1] с.

Полный текст (pdf, 84,3 Мб.) - Вячеслав Шишков в воспоминаниях современников : [сборник / сост. Н. Н. Яновский]. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1987. – 389, [3] с., [4] л.

Полный текст (pdf, 162 Мб.) - Грехова, Е. “Алтай идет на вас”” // Культура Алтайского края. – 2013. – № 1, март. – С. 8-10.

Полный текст (pdf, 798 Кб) - Изотов, Иван Трифонович Вячеслав Шишков : критико-биогр. очерк / И. Изотов. – Москва : Совет. писатель, 1956. – 167, [1] с.

Полный текст (pdf, 50,9 Мб.) - Раппопорт, Г. Алтай в жизни и творчестве Вячеслава Шишкова // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 64-70.

Полный текст (pdf, 792 Кб)

Художественная литература об Алтае 1917-1945 гг.:

Ефремов И. А., Киселева А. Н., Коптелов А. Л., Низовой П. Г., Рерих Н. К.,

Произведения:

- Ефремов, И. А. Озеро Горных Духов : [рассказ] // Рассказы / И. Ефремов ; [худож. В. Коновалов]. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – С. 31-48.

Полный текст (pdf, 2,07 Мб.)

В начале 1920-х годов по комсомольской путевке А. Н. Киселева была направлена на курсы красных учителей. В Барнауле в 1928 году она окончила педагогический техникум, а затем в 1939 году – государственный учительский институт. Много лет работала в сельских школах Алтайского края. В 1947 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», два года спустя она была награждена орденом «Знак Почета». Она дважды избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР.

По состоянию здоровья А. Н. Киселева оставила педагогическую работу и в 1954 году с семьей переехала в с. Нижнедевицк Воронежской области, затем – в г. Кисловодск Ставропольского края, а с 1961 года она жила в Усмани.

Свои первые рассказы Анна Николаевна начала писать, работая в школах Алтайского края. В 1939 году в Новосибирске была издана её первая книга «Алтайские робинзоны». С 1958 года – член Союза писателей СССР.

Произведения:

- Киселева, А. Н. Алтайские робинзоны : [повесть : для детей] / А. Киселева ; [худож. Э. Горш, Н. Мотовилов]. – Барнаул : Алт. краев. изд-во, 1949. – 103, [1] с.

Полный текст (pdf, 13,81 Мб.)

Рассказы, очерки и повести он начал писать с 1924 года. Первый большой рассказ Афанасия Лазаревича «Антихристово время» был напечатан на страницах журнала «Сибирские огни». Он повествует о жизни в глухом кержацком селенье, одном из тех, в которых проходило детство автора. Работа в «Сибирских огнях» открыла путь Коптелову в творческий мир. Именно здесь он прошел свой путь писателя от шуточного рассказа «Поблазнилось» до эпопеи “Великое кочевье”, повествующей о переходе народа от феодализма к социализму. С журналом «Сибирские огни» писатель будет связан все последующие годы своей жизни и как автор, и как член редакционной коллегии, и как сотрудник.

В основу творчества Афанасия Лазаревича Коптелова легла история и культура Алтая, жизнь населения края после революции. В его произведениях показана история страны, которая менялась, переходя от застойного мещанского прошлого к эпохе больших перемен, трудовых и строительных подвигов.

Произведения:

- Коптелов, А. Л. В горах Алтая : роман / А. Коптелов ; худож. Б. Шварц. – М. : Молодая гвардия , 1937. – 137 с.

Полный текст (pdf, 37,05 Мб.) - Коптелов, А. Л. Великое кочевье : роман / А. Коптелов. – Испр. и доп. изд. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1954. – 384, [2] с.

Полный текст (pdf, 57,8 Мб.) - Коптелов, А. Л.Поблазнило // Алтайская деревня : обществ. худож.-лит. и науч.-попул. журн./ Алт. Губерн. Ком. РКП. – Барнаул, 1924. – № 1, октябрь – С. 20-23.

Полный текст (pdf, 787 Кб.) - Коптелов, Афанасий Лазаревич Снежный пик : (повесть) / А. Коптелов. – Барнаул : Алт. краев. изд-во, 1953. – 158, [1] с.

Полный текст (pdf, 50,7 Мб.)

В 1918 г. вместе с А. С. Новиковым-Прибоем П. Г. Низовой приехал в Барнаул, где прожил до 1920 г. Участвовал в местной литературной жизни, публиковался в журнале «Сибирский рассвет». Вернувшись в Москву, по алтайским впечатлениям создал повесть «В горах Алтая» (1925), рассказы «В горных ущельях» (1924), «Золотое озеро» (1924).

Произведения:

- Низовой, П. Г. В горах Алтая : повесть / П. Низовой ; худож. Н. Котов. – 2-е изд. – М. ; Л. : Государственное изд-во, 1927. – 128 с.

Полный текст (pdf, 14,59 Мб.) - Низовой, П. Г. Среди гор : рассказы / П. Низовой. – М., 1925. – 53 с.

Полный текст (pdf, 7,11 Мб.)

Уже в студенческие годы Николай Рерих избран в члены Русского Археологического Общества. С 1901 года Николай Константинович – секретарь Общества Поощрения Художеств, а с 1906 – директор Художественной Школы. В 1909 году избран академиком Российской Академии Художеств. С 1910 года он возглавляет художественное объединение “Мир искусства”.

В 1917 г. семья Рерихов находилась в Финляндии и, после революционных событий, оказалась за границей.

В 1923–1928 гг. семья Рерихов совершает грандиозное путешествие по Индии и Центральной Азии, в Тибет, Северо-западный Китай, на Алтай, в Монголию. За эти годы было написано около 500 картин (циклы «Его Страна», «Знамёна Востока», «Святыни и Твердыни» и др.), исследованы памятники искусства, древние рукописи, обряды и предания, религиозные культы, собраны многочисленные коллекции. Рерих создаёт образы великих Учителей человечества, мыслителей, просветлённых – Христа, Будды, Кришны, Магомета, Конфуция, Лао-цзы, Падма Самбхавы, Миларепы, Нагарджуны, Цонкапы. Именно в эти годы окончательно сложилось его учение о культуре. О путешествии в Центральную Азию и на Алтай Н. К. Рерих написал в своих книгах “Алтай – Гималаи”, “Сердце Азии”.

Произведения:

- Рерих, Н. К. Алтай // Алтай – Гималаи / Н. К. Рерих ; сост. И. М. Богданова ; науч. ред. А. П. Окладников ; предисл. Б. Г. Гафурова ; послесл. А. П. Окладникова ; коммент. С. И. Тюляева, Ю. Г. Решетова. – М. : Мысль, 1974. – С. 238-247.

Полный текст (pdf, 1,74 Мб.) - Рерих, Н. К. Алтай – Гималаи / Н. К. Рерих ; сост. И. М. Богданова ; науч. ред. А. П. Окладников ; предисл. Б. Г. Гафурова ; послесл. А. П. Окладникова ; коммент. С. И. Тюляева, Ю. Г. Решетова. – М. : Мысль, 1974. – 348, [2] с., [14] л. ил.

Полный текст (pdf, 62,5 Мб.) - Рерих, Н. К. Беловодье // Рерих и Алтай : [сборник]. – Новосибирск : РОССАЗИЯ : Сиб. Рерих. о-во, 2006. – С. 155-166.

Полный текст (pdf, 1,48 Мб.) - Рерих, Н. К. Подземные жители // Рерих и Алтай : [сборник]. – Новосибирск : РОССАЗИЯ : Сиб. Рерих. о-во, 2006. – С. 140-155.

Полный текст (pdf, 1,98 Мб.) - Рерих, Н. К. Сердце Азии // Цветы Мории; Пути благословения; Сердце Азии / Николай Рерих. – Рига : Виеда : Междунар. центр Рерихов, 1992. – С. 155-258.

Полный текст (pdf, 17,1 Мб.)

О нем:

- Цесюлевич, Леопольд Рерих на Алтае : к столетию со дня рождения Н. К. Рериха // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1974. – № 3. – С. 65-69.

Полный текст (pdf, 1,19 Мб)

Художественная литература об Алтае 1950-1960 гг.:

Квин Л. И.,

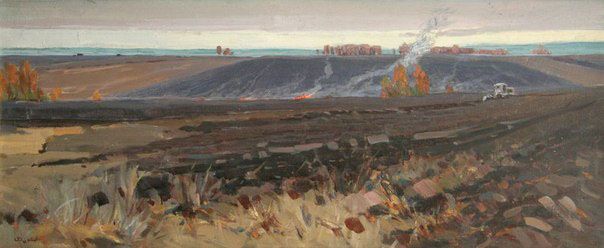

Родился в Риге (Латвия). В 1953 г., увлеченный целинной эпопеей, приехал на Алтай, где прожил большую часть своей жизни. Работал в газете «Сталинская смена» (в 1956 г. переименована в «Молодежь Алтая»), сотрудничал с краевым радио и телевидением. В течение ряда лет был членом редколлегии и редактором журнала «Алтай», членом редколлегии журнала «Барнаул»; ответственным секретарем Алтайской краевой писательской организации (1976-1982). Возглавлял Алтайское краевое отделение фонда милосердия и здоровья.

На Алтае разворачивается действие известных документальных повестей Л. И. Квина: «Три жизни Николая Струкова» (1977), «Горький дым костров» (1978), «Хлеб на асфальте не растет» (1988). Облик Алтая целинного был запечатлен писателем в цикле рассказов «Палатки в степи» (1957).

Произведения:

- Квин Л. И. Палатки в степи : рассказы / Л. Квин ; грав. Ю. Авдеева. – М. : Детгиз, 1957. – 109 с.

Полный текст (pdf, 15,6 Мб.)

Художественная литература об Алтае 1970-1980 гг.:

Хейдок А. П., Юдалевич М. И.

Произведения:

- Хейдок, А. П. О Змеиногорске : очерк // Образ Алтая в русской литературе / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. гос. ун-т ; [редкол.: А. И. Куляпин (гл. ред.) и др.]. – Барнаул : Изд. дом “Барнаул”. – Т. 5 : 1970-1980 / [сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Д. В. Марьина]. – 2012. – С. 239-246.

Полный текст (pdf, 3,35 Мб.)

О нем:

- Марьин, Д. Ученик Рериха // Культура Алтайского края. – 2012. – № 3, сент. – С. 20-23.

Полный текст (pdf, 762 Кб)

Произведения:

- Юдалевич, М. И. Ползунов : повесть в стихах / Марк Юдалевич. – Барнаул : Алт. краев изд-во, 1952. – 59 [3] с.

Полный текст доступен в АКУНБ

Степанова Надежда Ильинична- учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №112 Методические разработки уроков по истории Сибири в 7 -9 классах. ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ НАШ КРАЙ

В самом начале изучения курса «История Сибири» необходимо провести вводные уроки, на которых необходимо ознакомить с содержанием предмета и учебной литературой курса. Можно провести небольшую викторину, которая содержит вопросы из истории родного края, предложить кроссворд «Земля Сибирская родная», можно дать задание: письменно в тетради напротив слова «Сибирь» написать все понятия, относящиеся к этой теме. Несколько человек зачитывает записанное.

Эту работу можно провести устно у доски, когда учащиеся поочередно выходят и записывают необходимые слова вокруг слова «Сибирь» под стрелочками.

Можно на уроке ввести игровой момент, дав детям задание: «Если бы к вам в гости пришли англичанин, француз, немец и негр, что бы ты ему рассказал о Сибири?»

Урок можно начать, зачитав стихи о Сибири, например:

Не мерена вдоль и не пройдена вширь,

Покрыта тайгой непроезжей,

У нас под ногой разостлалась Сибирь

Косматою шкурой медвежьей.

Пушнина в сибирских лесах хороша

И красная рыба в струях Иртыша.

Дмитрий Кедрин

Цель такой работы — подвести учащихся к выводу, что они еще мало знают историю Сибири, обосновать необходимость изучения истории родной земли, заинтересовать предметом, назвав интересные факты и события из истории края (например: ознакомление с территорией Сибири и Новосибирской области, термином «Сибирь», рассказать интересные факты из истории названия нашего города, т.е. обеспечить эмоциональный настрой на изучение курса). На вводных уроках можно познакомить ребят с историками-краеведами.

В качестве домашнего задания дать подумать и обсудить с родителями, чтобы они хотели узнать по истории Сибири, чтобы подготовили вопросы из истории края, которые их особенно интересуют. В ходе изучения курса постараться найти на них ответы.

На дом можно дать и творческие задания:

Выписать в тетрадь (тетради желательно завести 96 листов сразу на 2 года обучения) красивые добрые слова о Сибири, стихи. Можно сочинить свои стихи, можно просто четверостишье

Сделать рисунок «Сибирь — мой край родной»

Из лучших работ учащихся оформить в классе выставку.

В ходе изучения истории Сибири приходится при подготовке использовать дополнительную литературу, так как учебные пособия не располагают всем необходимым материалом, предусмотренным программой. Поэтому уместно провести экскурсию в районную библиотеку, познакомить учащихся с имеющейся там литературой, научить работать с каталогами, пользоваться читательским залом, организованно записаться в библиотеку.

Урок-конференция

Ермак и Сибирь

Для более эффективной работы строгие научные формы (сообщения, дискуссии, проблемные вопросы) конференции могут чередоваться с игровыми моментами, театрализованными представлениями.

На первом этапе подготовки учащиеся получают задания к конференции. Ученые-исследователи должны подготовить сообщения (свою версию похода Ермака в Сибирь) по вопросам:

Кто был инициатором похода?

Роль Ивана Грозного в присоединении Сибири,

Помощь Строгановых Ермаку и его соратникам

О численности похода Ермака

Литература для подготовки:

Мордкович В.Г. «Бараба страна диковинная».– СПб., 1995.

Окладников А.П. «Открытие Сибири».– Новосибирск, 1982.

Сафронов Вячеслав «Кто ты Ермак Аленин?»/ в журнале «Родина», 1992.

Скрынников Р.Г. «Сибирская экспедиция Ермака».– Новосибирск, 1981.

Скрынников Р.Г. «Ермак».– М., 1992.

«Летописи сибирские. Прошлое — будущему».– Новосибирск, 1991.

«Ермак с соратниками и Кучум с советниками» готовят диалог на основе текста учебника и летописей сибирских. «Сибирский краевед Ремезов» готовит материал о Ермаке используя «Ремезовскую летопись» из книги Скрынникова «Ермак». Художники подбирают картины по теме о походе Ермака в Сибирь. Писатели и поэты дают сравнительные аннотации литературы по заданной теме.

Во время подготовки такого урока необходимо провести предварительную беседу по теоретическим вопросам темы, познакомить с правилами ролевой игры.

В начале урока нужно подготовить необходимое оборудование: карту, таблички с фамилиями ученых-исследователей, которые будут присутствовать на уроке в исполнении учащихся (Скрынников, Сафронов, Окладников, Мордкович). Другая группа — Ермак и его соратники, хан Кучум, краевед Ремезов. Готовят костюмы. Другие действующие лица: «летописи», художники, писатели, поэты, в творчестве которых отразилась тема « Ермак и Сибирь» представляют стихи, книги картины.

Конференция начинается с выступления исследователей, которые излагают свою версию похода Ермака в Сибирь, дискутируя между собой и с «летописями» по предложенным вопросам. Затем выступают «Ермак и Кучум» в исторических костюмах.

В заключение подводятся итоги конференции, заслушиваются стихи, поэмы о Ермаке, демонстрируются портреты, рисунки по теме. В конце конференции проводится викторина.

Урок-конференция помогает закрепить знания учащимися фактического материала, теоретических понятий, обрести навыки общения, умения анализировать, оценивать свою работу и работу товарищей, помогает закрепить навыки коллективного творчества, максимально используя возможности каждого ученика. Конференция такого рода дает возможность учащимся осознанно воспринимать учебный материал.

Урок- ярмарка. 8 класс.

Народные промыслы Сибири

Класс делится на группы по 3–4 человека, которые получают задание подготовить сообщение или рисунок об одном из промыслов Сибири. Урок проводится в виде ярмарки. Каждая группа учащихся представляет свой промысел: рассказывает о нем, приносит поделки, рисунки, оформляет свою торговую лавку, придумывают рекламу. В одежде детей присутствуют элементы национальной одежды (сарафаны и т.д.) — элементы театрализации. Дети поют частушки, читают стихи, басни. Например, кружевницы показывают сценку « Три девицы под окном…».

Те учащиеся, которые не готовят задания, выступают на уроке в роли покупателей. Они готовят себе колпаки, приносят свистульки и бубны. После каждого выступления группы учитель говорит: «Шумит и гудит ярмарка!» И учащиеся свистят и бьют в бубны. В конце урока «покупатели» должны купить товар, объяснив, почему именно этот товар они выбрали (интересный рассказ продавца, представление, хорошая реклама, красочная лавка и т.д.)

На доске таблица, которую учащиеся заполняют в ходе урока. У каждого она должна быть в тетради, лучше всего раздать заготовки, чтобы не тратить время на перечерчивание заголовков. После заполнения, в конце урока таблицы сдаются на проверку.

Народные промыслы Сибири

|

Название промысла |

Художественные особенности промысла: материал, приемы изготовления |

Где используется |

|

Изделия из кожи |

||

|

Изделия из меха и кожи |

||

|

Керамика |

||

|

Плетение кружев |

||

|

Плетение лаптей |

||

|

Изделия из бересты |

||

|

Изделия из дерева |

||

|

Резьба по дереву |

В качестве творческого задания на дом: подготовить репортаж с ярмарки.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.9 класс.

УЧИТЕЛЬ: «Сегодня на уроке мы поговорим о героях-сибиряках, наших земляках, которые в дни войны показали примеры мужества, беззаветного служения Родине и своими подвигами прославили наш родной Сибирский край.

В Сибири не было войны,

Но славилась Сибирь полками.

И сердце Родины — Москву

Пришлось прикрыть сибиряками.

В Сибири не было войны,

Но на полях под Сталинградом

Лежат сибирские сыны,

Как и в болотах Ленинграда.

В Сибири не было войны,

Сибирской гвардии солдаты

Прошли от Курска до Москвы

В Берлин, ломая супостата.

И. Шевчук

С самого начала войны имя «сибиряк» стало известно всему миру, стало восприниматься с уважением. А для неприятеля слово «сибиряк» стало синонимом грозного, несокрушимого солдата русской армии.

Вы привыкли сражаться сурово,

Боевая вам честь дорога.

Сибиряк — это гордое слово

Трепетать заставляет врага.

Мы должны гордиться тем, что живем на такой героической земле, которая дала России мужественных и бесстрашных сыновей и дочерей, истинных патриотов нашей страны».

ЗАДАНИЕ: По карте «Боевые подвиги твоих земляков» (Атлас юного краеведа). Учащиеся называют на каких фронтах и в каких сражениях участвовали наши земляки.

УЧИТЕЛЬ: «Итак, мы видим, что наши земляки участвовали во всех главнейших сражениях Великой Отечественной войны. Сражающаяся за свободу и независимость Родины наша родная Сибирь дала Красной Армии и народу 1225 Героев Советского Союза, из них 126 новосибирцев.

На весь мир прославился новосибирец, легендарный летчик, Александр Иванович Покрышкин, который стал первым в стране Трижды Героем Советского Союза».

СООБЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ «А.И. Покрышкин» (Задание подготовить сообщение и написать рефераты было дано заранее).

А.И. Покрышкин стал символом высшей воинской доблести и славы страны. Совершив свыше 600 боевых вылетов, он провел 156 воздушных боев, сбил более 60 самолетов противника. Гитлеровцы очень боялись нашего земляка. «Ахтунг! Ахтунг! Внимание! В воздухе Покрышкин!» — радировали немецкие посты, и фашистские асы покидали жаркое военное небо. В Новосибирске в честь прославленного летчика, маршала авиации, воздвигнут памятник-монумент, открыт музей, названа станция метро. В своей смелости не уступал Покрышкину уроженец села Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области Алексей Гаранин, который совершил 240 боевых вылетов. Погиб в воздушном бою в 1943 году. Ему было всего 23 года. Новосибирец, летчик Захар Сорокин, как и легендарный А. Маресьев (Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке») после ампутации ступней обеих ног вернулся в авиацию, сбил в воздушных боях 15 вражеских самолетов, стал Героем Советского Союза.

Все гвардеец в бою изведай:

Холод, голод, смертельный риск —

И героем вернись с победой

В славный город Новосибирск».

Б.Богатков

ЗАДАНИЕ: Сотни легендарных подвигов воинов-сибиряков украшают боевые маршруты Сибирских дивизий. Имена многих из них увековечены в названиях улиц нашего города. Назовите улицы, названные в честь героев-сибиряков.

(Улицы имени Селезнева, Богаткова, Ватутина, Барбашова, Сибиряков-Гвардейцев, Перевозчикова, Аксенова, Жилиной.)

СООБЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ: «Ольга Жилина».

Санинструктор 22-й Гвардейской добровольческой дивизии. Родом из Колывани. Немало раненых солдат отважная санитарка вынесла с поля боя. Под Ельней ее трижды ранило в течение семи дней, но Ольга вновь вернулась на фронт. И только под Ригой, вынося раненых из подожженного фашистами сарая, в котором она устроила временную санчасть, Ольга была смертельно ранена. Два года была на фронте Ольга Жилина, 8 ранений получила она. Три ордена украсили грудь отважной сибирячки. Посмертно она была награждена четвертым орденом — Отечественной войны I степени. Ольга Жилина гордо пронесла сквозь кошмары войны большую любовь к Родине.

Всегда они и смерть встречали стоя

С гранатой, занесенной для броска.

И падали, не выходя из боя,

Не слыша посвист пули у виска.

Нам — их победа, слава и награды,

Весь путь в круговоротах вихревых.

А им самим не так уж много надо —

Чтобы живые помнили о них.

И. Пущин

27 воинов-сибиряков повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дота. В их числе — А. Абатуров из Куйбышевского района, А. Данильченко из села Ояш, М.Селезнев из Новосибирска, П.Барбашов из Венгеровского района.

Невиданную стойкость и отвагу сибиряки показали в оборонительных боях под Москвой. Новосибирец И. Васильев в числе 28 героев-панфиловцев насмерть стоял у разъезда Дубосеково».

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЛАСТИНКИ «Великая Отечественная война». Вспоминает Илларион Романович Васильев.

Сибиряки показывали чудеса мужества и патриотизма не только на поле боя, побывали они и в немецких концлагерях. Над ними производили бесчеловеческие опыты, морили голодом, расстреливали, вешали, сжигали в крематориях.

Наш земляк Николай Семенович Симаков прошел через Бухенвальд, где он вел активную антифашистскую работу. Чудом остался жив.

Трагична судьба Дмитрия Михайловича Карбышева.

СООБЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ: «Д.М. Карбышев»

С первых дней Великой Отечественной Войны Дмитрий Михайлович Карбышев был на фронте. В боях под Могилевым Карбышева, контуженного взрывом, фашисты захватили в плен и заключили в лагерь Маутхаузен. Больше трех лет они пытались привлечь советского фортификатора к себе на службу. Генерал отверг все предложения фашистов. Убедившись, что нет силы, которая заставила бы генерала изменить Родине, фашисты зверски умертвили его. Они вывели его раздетым на мороз и поливали водой до тех пор, пока он не превратился в ледяную глыбу. В 1946 году Д.М. Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Есть прекрасные слова: «Жизнь — Отечеству, честь — никому!». Не только легендарный генерал сохранил свою честь, был верен военной присяге до конца, но и все сибиряки жили по этому правилу, совершая чудеса героизма в честь нашего Отечества и родного сибирского края.

Нас месть ведет в атаку

И наш порыв неистов,

Он все преграды обращает в пыль.

Чем дальше мы на запад

Идем, громя фашистов,

Тем ближе к нам родимая Сибирь.

Б. Богатков

Была война. Невиданная по масштабам, невероятная по жертвам и страданиям. В боях за Родину пало более 150 тысяч новосибирцев, около полумиллиона уцелело в пламени войны.

50-летие Победы на территории Новосибирской области отмечало менее 50 тысяч ветеранов войны.

ЗАДАНИЕ: по карте «Герои Советского Союза — твои земляки» (Атлас юного краеведа) назовите имена фронтовиков, проживающих в настоящее время в городе и районах области.

Ветеранов остается с каждым годом все меньше. Мы должны беречь их и уважать, ведь именно они проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны, стояли у станка в тылу. Нужно всегда помнить об этом и относиться к пожилым людям с состраданием, пониманием и уважением.

В Сибири не было войны,

Но до сих пор рыдают вдовы.

Купцам не надо тишины,

Разводят торг оружьем новым.

Сибирь — ведь это часть земли,

И мы хотим, чтоб наши дети,

Не зная ужасов войны,

Спокойно жили на планете.

И. Шевчук

Домашнее задание: творческое задание на выбор:

1. Подготовить репортаж с войны о героях-сибиряках.

2. Написать страницу к учебнику «Герои-сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны».

3. Составить кроссворд.

4. Написать стихи поэмы, нарисовать рисунки, сделать поделки.

На следующем уроке проверяются творческие работы учащихся, решаются кроссворды «Герои-сибиряки». Изучение темы предполагает посещение музея Боевой славы (Дом офицеров), музея «Землянка» шк. 121, музея военного института (политучилище), музея авиации школы 190.

Урок. 7 класс.

Говорящие находки

Вступительное слово учителя

Цель урока — повторить и обобщить знания, полученные в ходе изучения данной темы.

Словарная разминка

Учитель показывает таблички со словами, дети устно раскрывают значение данного понятия: каменный век, палеолит, неолит, ледник, археологический памятник, неолитическая революция, керамика, орнамент, археологическая культура, бронза, городище, курган, стоянка.

Работа с раздаточным материалом.

Задание. По карте «Древнейшие памятники России» назовите древнейшие памятники Сибири. Какой из этих памятников самый уникальный? Почему?

Ответ: Стоянка Улалинка. Долгое время считали, что в Сибирь приходит впервые лишь человек современного типа — человек разумный, и появляется он в самом конце палеолита — 20–30 тысяч лет тому назад. Но вот на Алтае, на реке Улалинке, академик А.П. Окладников обнаружил древнюю стоянку, находки которой доказывают, что первый человек в Сибири появился более 100 тысяч лет назад. Это было сенсационное открытие.

Задание. Итак, человек появился в Сибири более 100 тысяч лет назад. Назовите и покажите по карте возможные пути проникновения человека на территорию нашего края.

Ответ:

Первый путь. — Из центральной и средней Азии вдоль Памира и Тянь-Шаня на Алтай.

Второй путь. — С юго-восточной Азии через Гималаи, Тибетское нагорье, Гоби и Монголию.

Третий путь. — Из Русской равнины через Приуралье. Из-за ледникового щита третий путь был более поздним.

Вопрос: Человек пришел в Сибирь в ледниковый период — самый сложный и длинный период в жизни человечества. Как вы думаете, что привело древнего человека в Сибирь, в этот суровый и дикий край, скованный льдом и занесенный снегом, ради чего он преодолел десятки тысяч километров гор и пустынь?

Ответ: Человек шел в поисках пищи. Для вечно голодного первобытного охотника Сибирь была землей обетованной. Здесь в предледниковой тундро-степи в широких поймах рек обитали стада ныне уже вымерших животных.

Задание по наглядному пособию.

1. Назовите древних животных Сибири.

Мамонт, шерстистый носорог, гигантский олень, пещерный лев, бурый медведь, бизон, древняя лошадь, гиена.

2. Каких животных вы видели в музее?

Мамонта, бизона, шерстистого носорога.

3. В чём особенность охоты древних сибиряков. Возможен ли способ охоты на мамонта, изображенный на картине?

Из-за особенностей природно-климатических условий (вечная мерзлота) невозможно было рыть большие ямы-ловушки, поэтому с помощью такого способа охотились только на более мелких животных. В основном в Сибири использовали загонный способ охоты на копытных животных.

4. Какую роль играли животные в жизни древнего сибиряка?

Животные были для древнего человека всем: пищей, одеждой, жилищем, у них учились, их почитали, им поклонялись.

Выполнение заданий у доски

Задание 1. Даны карточки, на которых изображены занятия древних сибиряков в разные периоды жизни. Нужно правильно расположить карточки, какие из них относятся к эпохе палеолита, какие к неолиту.

Задание 2. Решить кроссворд.

Задание ученикам, которые малоактивны на уроке

Раздать подготовленные карточки. Пока школьники выполняют индивидуальные задания, учитель проводит беседу с остальными по теме «Религия и искусство древних сибиряков».

Вопросы по наглядному пособию «Религия и искусство древних сибиряков».

1. Долгое время считали, что в Сибири жили очень отсталые люди, интеллектуально мало развитые, люди, у которых не было искусства. Назовите находки археологов, которые опровергают это мнение.

1928 год. Археолог М.М. Герасимов и 1936 г. А.П. Окладников обнаружили уникальные палеолитические стоянки Мальта и Буреть, в которых найдены произведения древних художников и скульпторов. Особенно уникальны статуэтки женщины в меховой одежде, таких статуэток нет больше нигде в мире, только у нас в Сибири.

2. Какие еще виды художественного творчества знал древний человек?

3. Из каких материалов изготавливалась скульптура?

4. Чем и на чем наносились гравюры и рисунки?

5. Кого изображал древний художник и скульптор в своих произведениях?

6. Каким образом искусство древних сибиряков было связано с их верованием?

Проверка индивидуальных заданий Игра «Археологическая карта Новосибирской области»

На доске карта Новосибирской области. У детей на картах лежали жетоны с названием археологических памятников (Елбань, Сопка–2, Волчья грива и т.д.). В ходе ответов на вопросы учителя, учащиеся с помощью жетонов карту на доске превращают в археологическую карту.

Вопросы

1. Первая палеолитическая стоянка в Новосибирской области, обнаруженная в 1967 году А.П. Окладниковым.

Волчья Грива (Каргатский район)

2. Стоянка в Новосибирской области, где найдено большое количество каменных орудий труда (особенность орудий нашей области — сделаны из кости)

Елбань (Маслянинский район).

3. Неолитическое поселение, найденное с помощью подводной археологии.

Завьялово (Искитимский район).

4. Могильник кротовской культуры эпохи бронзы, в котором найдено около 700 погребений, это самый большой некрополь в Сибири.

Сопка-2 (Венгеровский район).

5. Погребение кулайской культуры эпохи раннего железа, в котором найдено ажурное культовое литье и могила Сибирского «Тутанхамона».

Каменный мыс (Колыванский район).

Решение тестов. Игра «Говорящие» находки.

Представьте, что вы начинающие археологи, только что вернулись из археологической экспедиции, привезли интересные находки, обнаруженные на территории Сибири (у каждого на столе лежат «находки» — орудия: топоры, стрелы, наконечники, копья, серпы, ножи, рубила; керамика, украшения, статуэтки — все сделано руками учащихся в ходе изучения темы). Ваша задача научно описать находку по предложенному плану:

1. Название находки.

2. Датировка.

3. Место находки.

4. Что может рассказать: а) о занятиях людей, б) культуре, в) религии.

Учащиеся описывают свои находки; затем помещают их в музей. Учитель дополняет, исправляет ответы учеников. Задает вопросы. В конце игры поздравляет ребят с успешной работой,

Заключительное слово учителя.

Мы изучили первую большую тему по истории Сибири. Посмотрите, сколько интересного вы узнали о нашем родном крае: о первых людях, их занятиях, культуре. А сколько еще нового, интересного вам предстоит узнать на уроках истории Сибири. Мы должны гордиться нашим краем, его историей, культурой, людьми, которые здесь жили раньше и живут сейчас. И пусть слова «Люби и знай родной наш край» всегда сопутствуют нашей работе по изучению истории нашего родного и любимого края.

Домашнее задание.

Решение кроссворда «Сибирь в древности».

Выставление оценок за урок.

Радиопередача

ПОКЛОН ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ РОДНАЯ!

(10 минут)

28 сентября 1937 года было принято постановление о разделении Западно-Сибирского края на Новосибирскую область с центром в городе Новосибирске и Алтайский край с центром в Барнауле. Однако, наивно было бы полагать, что история ее началась именно 60 лет назад. Люди населяли пределы Новосибирской области с незапамятных времен, и не было такого времени, чтобы на вольных просторах наших лесостепей, в дремучей тайге, на Салаире, по берегам великой Оби-матушки, Омки, Тартаса и других рек, в озерных прибрежьях, не жили бы наши древние земляки — охотники, скотоводы, рыбаки.

Сибирь — это не только «кладовая Родины». Сибирь — это край со своей историей, со знаменитыми людьми. Сибирь — родина, колыбель, судьба.

Милей родного края нет,

Хоть ты объезди целый свет.

Здесь в школе отучилась я,

Здесь также все мои друзья.

Здесь встретила судьбу свою,

Здесь я живу, дышу, пою,

И хочется мне от души,

Чтоб вы, ребята, малыши,

Прониклись той же теплотой

К земле любимой и родной.

Наталья Панченко. Коченевский р-н

Новосибирская область — значительная юго-восточная часть Западно-Сибирской равнины. Новосибирская область — это прекрасная природа: это и ковыли Кулундинской степи, это и Барабинская низменность с лугами, степью, богатым разнотравьем, болотами и березово-осиновыми колками, в которых растут черемуха, шиповник, смородина. «Бараба» — в переводе с татарского — вода, многоводье, чего не отнимешь от Барабинской низменности.

Зоревые овсы, Зоревые хлеба

В славе алой росы

Бараба! Бараба!

А по кронам берез

Перезвон бубенцов:

То ли тройки ветров,

То ли эхо птенцов?

Степь под ветром гудит

И чиста и груба.

Отдается в груди —

Бараба… Бараба…

Владимир Берязев

Великая Обь — одна из крупнейших рек мира и третья по водоносности река в России, уступающая только также сибирским рекам Енисею и Лене. В Новосибирской области Обь протекает по территориям Колыванского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, Мошковского, Болотнинского, Новосибирского — сельского районов и города Новосибирска.

Мы плывем по Оби. А кругом острова

Выступают над гладью реки,

Зеленеет на свежих лужайках трава,

И, желтея, цветут огоньки.

Мы плывем… А вокруг неоглядный простор

Замутненных, разлившихся вод.

Чуть темнеет у дальнего берега бор,

Где белеет внизу пароход.

Иван Овчинников, Новосибирск

Издавна реки играли важную роль в жизни людей, а в Сибири, среди непроходимой девственной тайги, реки были единственными путями сообщения. Можно с уверенностью сказать, что не будь в Сибири столь развитой речной сети, не удалось бы русским землепроходцам XVII века так быстро достичь Тихоокеанского побережья. Все крупные города и мелкие острожки, которые выстроили русские в те годы, стояли на реках. Не составляли исключения и берега Оби.

По Оби плыли на восток струги с крестьянами, казаками и торгово-промышленными людьми, а на запад, в Москву, по тому же водному пути возвращались уже струги, наполненные сибирскими мехами. Не удивительно, что и первый на территории нашей области Усть-Умревинский острог (Мошковский район), основанный в 1703 году, стоял на берегу Оби. С обскими берегами была связана и главная битва сибирской истории. В августе 1598 года татарские казаки воеводы Воейкова у впадения речки Ирмень в Обь (Ордынский район) настигли престарелого хана Кучума и разбили татар…

Люблю, закончив день труда,

Когда в руках растает сила.

Прийти на пять минут сюда,

Поставить локти на перила

И, напряженно морща лоб,

Смотреть во влажный мрак пролета,

И слушать, слушать, слушать Обь,

Найдя в ней родственное что-то.

Сквозь ночь, сквозь утренний туман,

Минуя села и заводы,

Ей гнать бы, гнать бы в океан

Свои заслуженные воды.

Иван Ветлугин.

В конце XIX века река Обь сыграла большую роль в возникновении и строительстве будущего города Новониколаевска. С начала строительства железнодорожного моста из центра страны в район Кривощекова хлынул поток грузов.

Река имеет не только транспортное, но и энергетическое значение. В 1950 году началось строительство Новосибирской ГЭС. Плотина ГЭС образует Новосибирское водохранилище.

Вздыхает радостно волна,

Не прячет сладкую усталость:

Всего лишь час назад она

В водохранилище плескалась,

Бурля, вздымалась из глубин

И, становясь сильней металла,

Весь день на лопасти турбин

Плечом могучим налегала.

Иван Ветлугин.

Приобье. Возвышенная лесостепная равнина с долинами рек, с многочисленными балками, оврагами, холмами. Наиболее крупные реки Иня и Бердь. «Иня» в переводе с татарского — мать. Ее так назвали, наверное, потому, что у нее много притоков — детей, по отношению к которым она — мать.

На север местностью лесистой

Течет красавица Иня,

На перекатах каменистых

Струей серебряной звеня.

А дальше тихо и спокойно

Она струится по лугам,

Неся прохладу в полдень знойный

Своим зеленым берегам.

Потом, грозясь красой и мощью,

Спешит в объятия сестры

Через березовые рощи,

Через сосновые боры.

И Обь могучая встречает

Сестрицу младшую свою

И обнимая, принимает

В свой мирный ток ее струю.

Иван Бережной. Новосибирск

Река Бердь в переводе с татарского «отдал» или «единство». Хан Кучум отдал реку и землю сыну, но после дарения царство сохранило свое единство.

Прекрасны горы и леса

И вся земная твердь,

Но для меня милее всех

Простая речка Бердь.

Прозрачней нет ее воды,

Рассыпчатей песка.

В не ты только окунись —

И схлынет грусть-тоска.

Как на ладони вся она,

И в простоте своей

Всю отдала себя до дна,

Чтоб радовать людей.

Н. Глинская.

Вдоль самых крупных рек полосой тянутся сосновые леса — ленточные боры. С севера в сосновые леса спускается лось, здесь же можно встретить глухаря, бурундука, белку, изредка сюда забредает рысь. Лесами покрыта третья часть Новосибирской области. Существуют особо ценные лесные объекты. Это кедрачи, заросли березы черноствольной, которые находятся под особой охраной.

Главный враг леса — это огонь, который наносит огромный ущерб. Никогда не нужно забывать об этом, когда вы находитесь в лесу. Ведь лес — это наше богатство, которое нужно беречь и приумножать. Хорошо было бы, чтобы каждый человек, живущий в нашей области, посадил хотя бы одно дерево.

Стоят красавицы-березки,

Листочки тихо шелестят.

Над ними плавно в небе синем

Стрекозы, бабочки парят.

Стоят березки, думают,

Как люди настоящие:

«Придет зима с морозами

И сделает нас спящими…».

Дмитрий Каракозов

Среди зеленых просторов нашей области, на побережье Обского моря расположились великолепные здравницы Сибири. В лесостепной части Барабинского района расположен санаторий «Озеро Карачи». Карачинская грязь уникальна и не имеет аналогов на территории России. Рядом расположились пять минеральных источников.

Обское море, принимая в себя воды реки Бердь, образует изумрудно-зеленый мыс. В этом замечательном месте в 50 км от Новосибирска находится санаторий «Бердский» Основы лечения — ванны с настоями из лекарственных трав и пчелолечение. В 40 км от города в сосновом бору на берегу Бердского залива расположен санаторий «Речкуновский».

В красивейшем месте в окружении сосен находится санаторий «Заельцовский бор». Изюминка санатория в том, что здесь используют нетрадиционные китайские методы.

Санатории «Красноозерский», «Доволенский» и «Тогучинский» гораздо меньше, но не менее хороши.

Я люблю тебя

Мой Тогучин,

Когда спелые

Кисти рябин

Отражаются в зеркале

Сонной воды,

Когда осень оставит

На ветках следы.

Много в жизни утрат,

Много трудных дорог.

Если силы покинут

В отчий край на часок

Приезжай, приходи

По тропинкам заветным

Викторина

«Знаешь ли ты Академгородок»

1.Когда вышло постановление о создании СО АН СССР?

18 мая 1957 года.

2.Какие три известных академика предложили организовать в Сибири крупный научный центр, а позже сами возглавили первые институты Академгородка?

М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев, С.А. Христианович.

3. Кто был основателем и бессменным директором института математики на протяжении четверти века?

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР академик С.Л. Соболев.

4. Какой институт был организован первым в Сибирском отделении, кто был его основателем и первым директором и чье имя он носит?

Ордена Трудового Красного Знамени институт гидродинамики имени М.А. Лаврентьева; М.А. Лаврентьев.

5. Назовите первые НИИ Академгородка и их первых директоров.

Ин-т Гидродинамики, ин-т Математики, ин-т Ядерной физики, ин-т Теплофизики, ин-т Катализа, ин-т Неорганической химии, ин-т Химической кинетики и горения.

6. Именами каких известных ученых, работавших в СО АН СССР, названы улицы в Академгородке?

Пр. Лаврентьева, ул. Кутателадзе, ул. Николаева, ул. Воеводского, ул. Мальцева, пр. Коптюга.

7. В названиях каких улиц Академгородка отразилась его специфика как научного центра?

Ул. Институтская, ул. Академическая, ул. Физиков, Университетский проспект.

8. Когда было образовано управление строительства «Сибакадемстрой»?

1 августа 1957 года.

9. B каком году вошло в строй здание Института гидродинамики?

В 1959 году.

10. В каком году начал функционировать первый учебный корпус университета (НГУ)?

В 1962 году.

11. Как назывался ДК «Академия» в 1962 году?

Кинотеатр «Москва».

12.Какой известный клуб находился в здании Сибакадембанка?

«Под интегралом».

13.Как в Академгородке появились названия: улица Золотодолинская, гостиница «Золотая долина»?

М.А. Лаврентьев прибыл на Сибирскую землю в мае 1957 года. Май, как известно, месяц цветения огоньков, и долина, в которой должно было начаться строительство Академгородка, была вся усыпана цветами-огоньками. Посмотрев на это великолепие, Михаил Алексеевич назвал долину золотой, что позже и отразилось на названии улицы и гостиницы.

14. На сколько этажей сократился проект гостиницы «Золотая долина» после посещения Академгородка Н.С. Хрущевым?

На четыре этажа.

15. С какого дома начинался Академгородок и где он находится?

С деревянного домика Лаврентьева в долине реки Зырянки по улице Золотодолинской.

16.Назовите Председателей Сибирского отделения и годы их правления.

1957–1975 гг. — М.А Лаврентьев.

1975–1980 гг. — Г.И. Марчук.

1980–1997 гг. — В.А. Коптюг.

в мае 1997 г. выбран Н.Л. Добрецов.

17. Какой известный ученый и личный друг Лаврентьева был первым ректором НГУ?

Академик Векуа Илья Нестерович.

18. Когда был первый выпуск ФМШ (физико-математическая школа при НГУ)?

3 июля 1964 года первым выпускникам были вручены аттестаты зрелости.

19. Когда и кем был подписан акт приемки в эксплуатацию Новосибирского научного центра?

21 августа 1964 года подписан акт комиссией под председательством академика М.В. Келдыша.

20. Какая улица самая длинная в Академгородке?

Ул. Терешковой.

21. Когда было создано издательство «Наука» СО АН СССР?

19 сентября 1964 года.

22. Какая улица Академгородка носила название Спортивная?

Ул. Жемчужная.

23. Какое культурно-развлекательное учреждение было построено первым в Академгородке?

Клуб-кинотеатр «Юность».

24. Самая длинная улица Академгородка имела в 50–60-е гг. другое название. Как она называлась?

Ул. Обводная.

25. Одна из красивейших улиц Академгородка в 50–60-е гг. носила название Бульвар Отдыха. Как она называется сейчас?

Ул. Золотодолинская.

26. Улицы Мальцева и Воеводского в конце 50-х, начале 60-х годов составляли одну большую улицу. Как она называлась?

Ул. Коттеджная.

27. Название одной из улиц Академгородка сохранилось с начала строительства ННЦ. В 1963 году так назывался Морской проспект, а сейчас это название носит другая улица городка. Что это за улица?

Ул. Академическая.

28. Как называлась центральная магистраль Академгородка — Проспект Лаврентьева в 1963 году?

Ул. Институтская.

29. Как называется одна из немногих улиц Академгородка, сохранившая свое название с первых дней строительства научного центра и до сих пор?

Проспект Строителей.

30. В 1960 году эта улица носила название проспект Науки, в наши дни в просторечии ее называют Бродвей. Что это за улица?

Ул. Ильича.

В

двух предыдущих статьях мы довольно

долго останавливались на том обстоятельстве,

что роман из жизни интеллигентных людей

в Сибири не имеет до настоящего времени

необходимой для него почвы, что попытки

создать его неизбежно будут неудачны,—

по крайней мере, пока не возникнет в

крае местной интеллигенции, что по

особенному составу сибирского общества

беллетристика в Сибири могла начаться

только рассказом из народной жизни.

Так как развитие общественной жизни

идет с запада, из европейской России,

то понятно, почему рассказ из народного

быта не мог появиться в Сибири ранее,

чем в европейской России; но как скоро

рассказ из народного быта появился в

европейской России, то можно уже было

предвидеть, что вскоре он возникнет и

в Сибири. Так оно и случилось: мы имеем

теперь целую книжку рассказов из жизни

сибирских крестьян Н.И. Наумова –

уроженца Западной Сибири, и случаи,

рассказываемые им, происходят или у

подошвы Алтая, в Томской губернии, или

в низовьях Оби, в Тобольской губернии.

Между появлением этих рассказов и

появлением первых рассказов из жизни

русского крестьянства прошел порядочный

ряд годов, и, присматриваясь к истории

рассказов этого рода, нельзя не заметить,

что географическая область, в которой

они возникают, постепенно раздвигается

из центра к окраинам. Первые очерки

крестьянского быт, т. е. «Записки

охотника» Тургенева, заимствованы

из жизни крестьян в самом сердце России,

чуть не под самой Москвой. С увеличением

интересов публики к жизни простого

народа стали являться описатели

простонародного быта и из более восточных

частей нашего отечества. В течение

последних 10–15 лет восток дал одного

за другим: Левитова, Железнова,

Решетникова, Стахеева, Наумова.

Замечательно, что появились они в

правильном географическом порядке:

прежде всего из краев более западных,

позднее из восточных. Н. И. Наумов, самый

позднейший, есть в то же время самый

восточный из беллетристов, описывающих

народный быт. Причина ясна: восток только

начинает принимать участие в умственной

жизни России; до сих пор, пока Россия

была крепостною, пока умственная ее

жизнь сосредоточивалась в одном

привилегированном классе, который в

главных своих представителях жил

преимущественно в столицах, пока

массе не было доступно просвещение и

когда жизнь ее интересовала разве только

в виде аксессуара или фона в картине

жизни высшего сословия, естественно,

что недворянский восток не мог ни

привлечь к себе своими картинами внимание

интеллигенции, ни выдвинуть в ряды ее

своих представителей. Только в будущем,

с развитием просвещения в простонародной

массе, восток примет, вероятно, настоящее

участие в русской литературе и в жизни

русской мысли и искусства вообще.

Главное

достоинство рассказов Наумова – верное

изображение крестьянской жизни. Язык,

которым говорят герои наумовских

рассказов, замечателен по близости к

подлиннику, какой до Наумова достигал

только один Глеб Успенский; это не тот

обобщенный для всего простонародного

мира жаргон, которым говорят простолюдины

в рассказах Горбунова ив последних

произведениях Максимова, в котором не

только всякие индивидуальные, но даже

областные особенности исчезают, –

жаргон, доведенный до последней

бледности рассказчиками вроде

Немировича-Данченко. Той же правдивостью

и добросовестным отношением к делу

отличаются и изображения типов; мироеды

Наумова неподражаемы, и все, что пишется

в этом роде после Наумова, представляется

уже только копиями с наумовских

портретов. Эта реальность рассказов

Наумова ставит критика в особые отношения

к ним сравнительно с произведениями

вроде «Шаг за шагом» или второй части

романа «Николай Негорев». Правда, критика

найдет, что сказать по поводу последних;

но интерес, ими возбуждаемый, –

отрицательный; задача критики в

отношении к ним заключается в объяснении

причин их неудачности и того, почему

все-таки они появляются, несмотря на их

неудачность; здесь объектом критики

являются не герои рассказа, а сам автор;

критика старается отыскать в жизни

общества причины появления сочинителя,

пишущего подобные произведения, подобно

тому, как натуралист изучает аномалии

в природе. Реальные представления

народной жизни, вроде очерков Наумова,

задают совсем другую задачу для

критики, объектом ее здесь бывает не

сам автор, а герои его рассказов и их

жизнь. Критик имеет перед собою самую

жизнь, верно отраженную в зеркале

искусства, и задача его состоит в том,

чтобы объяснить те общественные явления,

которые составляют содержание рассказов.

Мы

не будем распространяться о художественности

рассказов Наумова, ни передавать

содержания их, ни делать цитаты и них,

как последнее ни было бы заманчиво для

нас. По всей вероятности, все сибиряки,

от гимназиста до дряхлого седого старика,

прочли давно эти прекрасные рассказы.

Мы говорим здесь только о тех чертах,

какими обрисовывает сибирские нравы

наш талантливый рассказчик. Черты эти

не привлекательны. Он вводит нас в мир,

где господствуют мироеды, сухие, черствые,

безжалостные к страданиям бедняков. Не

один Наумов находит эти непривлекательные

черты в сибирском обществе. Н. Ядринцев

со слов сибирских бродяг рисует

господствующий тип сибиряка – сравнительно

с великороссийским — невежественным,

суеверным, близким к типу азиатского

дикаря, с развитыми внешним» чувствами,

ловким в обращении с конем и винтовкой,

далее – чувственным, склонным к скорой

наживе, со слабо развитыми гуманными

чувствами, более любящим деньги, чем

людей. Другой сибирский писатель, А.П.

Щапов, в этом же роде характеризует

сибирское общество. «Вообще, – пишет

он, – в сибирском населении, по-видимому,

гораздо более, чем в великорусском

народе, заметно преобладание

эгоистических, своекорыстно-приобретательных

и семейно-родовых чувств и наклонностей

над нравственно-социальными и гуманными

чувствами и стремлениями («Отечественные

записки», 1872, октябрь). Итак, и публицисты,

и беллетрист единодушно сходятся в

своем мнении относительно господствующего

тона в сибирской жизни: симпатические

и общественные инстинкты слабы и не

развиты, идеи человечности убиты

отчасти звероловным промыслом,

отчасти борьбой с штрафной колонизацией,

отчасти разложением общины; ставши

белковщиком или соболевщиком, сибиряк

сделался индивидуалистом, он стал

вести одинокую жизнь в «промышленной

избушке», часто по десяти лет вдали от

общины и семьи, он отвыкал от всяких

общественных и семейных обязанностей,

приучался надеяться только на свои

собственные силы. Требуя многолетних

отлучек от семьи и общины и вознаграждая

их богатой добычей, соболиный промысел

отлучал соболевщика фиксировать

свое чувство на одной известной женщине

и на одной известной местности, семейная

жизнь заменена распущенностью, любовь,

к родине страстью к альпийской жизни,

чувство удовольствия, испытываемое при

виде возрастания и процветания общины,

заменено чувством удовольствия от

удачного промысла при виде умножающихся

сорочков соболей. Если к этому прибавить

отсутствие в крае общественной жизни,

отсутствие учреждений, которые

обобщили бы интересы и мнения и,

сосредоточивая на себе любовь населения,

влияли бы на него воспитательно, образуя