“…надрывным плачем от шумной Волги до пустынных

берегов Оби и Енисея нередко оплакивает русский мужик свою

гоькую долю, свою безысходную нужду!”

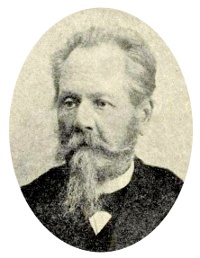

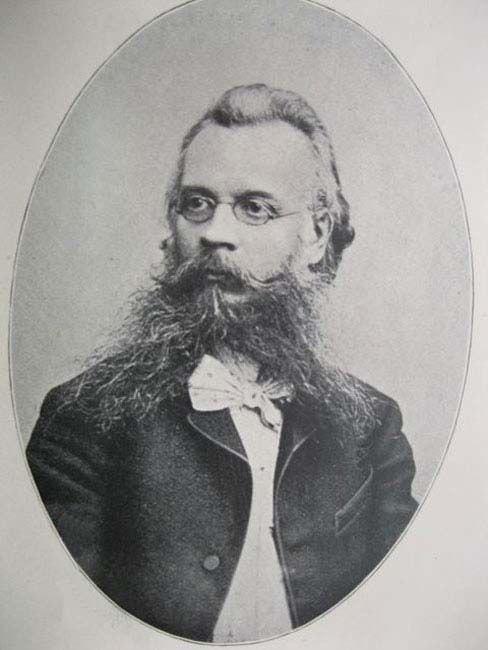

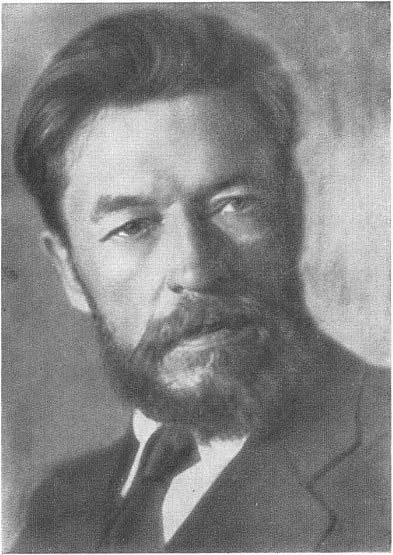

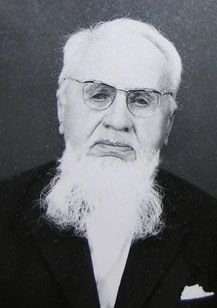

Н. И. Наумов

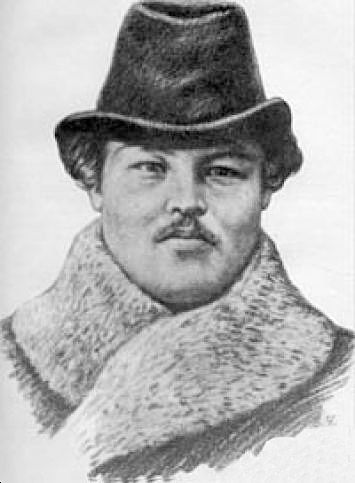

Наумов Николай Иванович (1838-1901)

16 (28) мая 1838, Тобольск – 9 (22) декабря 1901, Томск

Известный русский писатель, первый бытописатель сибирской деревни.

Родился в семье чиновника, служившего в Тобольске в магистратуре, а затем в Омске – прокурором. Мать умерла рано, когда Наумову только исполнилось семь лет.

О своем детстве Николай Иванович вспоминал: «Дом наш в г. Омске выходил окнами на площадь перед крепостным валом. Летом, обыкновенно в одиннадцать часов утра, на этой площади производили учение солдат, и тут же их секли и розгами, и палками, и шомполами от ружей. Далеко разносились крики терзаемых жертв. На этой же площади гоняли сквозь строй и солдат, и преступников. […] Я плакал, забивался в подушки, чтобы не слышать барабанного боя и раздирающих душу криков…».

Когда Наумову шел девятый год, его отца перевели на службу в Томск советником Губернского правления. Мальчик начал учиться в Томской гимназии, где познакомился с Н. Ядринцевым. После грубого замечания инспектора о бедной одежде мальчика, оскорбленный отец забрал Николая из гимназии.

В 1856 г. поступил на военную службу юнкером в сибирскую линейную пехоту (5-й омский батальон). Благотворное влияние на молодого Наумова оказал офицер А.А. Зерчанинов, под руководством которого юноша занимался своим самообразованием.

В 1858 г., находясь на военной службе, Наумов написал первый рассказ «Случай из солдатской жизни», который был опубликован в том же году в «Военном сборнике».

В 1860 г. Наумов переехал в Санкт-Петербург и стал вольнослушателем Санкт-Петербургского университета. За участие в студенческих волнениях 12 октября 1861 г. он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, из которой 17 октября был переведен в Кронштадт. 6 декабря 1861 г. Наумов был освобожден и исключен из университета.

В 1861-1862 гг. в журнале «Светоч» появляется цикл его рассказов «Мирные сцены военного быта», печатаются рассказы в журналах «Народная беседа» и «Искра». К этому времени относится начало сотрудничества Наумова в журналах «Современник» и «Отечественные записки». В 1862 г. сблизился с каракозовцами (вошел в худяковскую коммуну) и был арестован по подозрению в участии в обществе «Земля и воля», но через два месяца освобожден за недоказанностью его вины. Большой успех выпал на опубликованный в «Современнике» в 1863 г. рассказ Наумова «У перевоза».

В 1864 г. Николай Иванович возвратился в Сибирь. Будучи участковым заседателем Тобольского земского суда, много ездил по сибирским деревням.

В сентябре 1865 г. в Тобольске у Наумова был произведен обыск, и, хотя ничего существенного не было обнаружено, его арестовали по делу сибирских «сепаратистов».

После освобождения, 8 апреля 1868 г., Наумов служил в Кузнецке и Томске.

В 1869 г. Николай Иванович возвратился в Петербург. Его очерки и рассказы публикуются в журналах «Дело», «Отечественные записки» и «Русское богатство». В 1871 г. – рассказ «Деревенский торгаш» (самое известное произведение Наумова); в 1872 г. – «Юровая»; в 1873-м – «Крестьянские выборы», «Мирской учет», «Еж».

В 1874 г. кружком чайковцев был издан сборник рассказов Наумова «Сила солому ломит», пользовавшихся огромной популярностью. В 1879 г. он близко сошелся с кружком писателей-народников, печатался в журналах «Устои» и «Русское богатство».

Вскоре вышли другие сборники его рассказов: «В тихом омуте» (СПб., 1881) и «В забытом краю» (СПб, 1882).

В 1884 г. из-за тяжелого материального положения писатель был вынужден снова вернуться в Сибирь. В городе Мариинске Томской губернии Наумов занял должность непременного члена присутствия по крестьянским делам. «В течение девятилетней службы крестьянским чиновником в двух округах Томской губернии, Мариинском и Томском, я изо дня в день по свежим впечатлениям записывал все, что доводилось мне подметить и слышать», – писал Наумов об этом периоде в одном из своих писем.

В 1886 г. в «Сибирском сборнике» появляется его очерк «Эскизы без теней», написанный на основе личных наблюдений в Мариинском округе. В 1888 г. в «Сибирской газете» (Томск) были опубликованы «Сцены из жизни темного люда». И только через шесть лет, в 1894 г., журнал «Русское богатство» печатает его очерк «Картинка с натуры», а в первом выпуске «Алтайского сборника» публикуется его рассказ «Сарбыска».

Н.И. Наумов снискал славу «зачинателя художественной прозы народничества» и первого бытописателя сибирской деревни. Главная тема его рассказов и очерков – сибирская пореформенная деревня: эксплуатация деревенской бедноты и коренного сибирского населения кулачеством, торговцами и чиновниками.

В 1897 г. известная издательница О.Н. Попова выпустила двухтомное собрание сочинений писателя.

В последние годы жизни Наумов был разбит параличом, работать не мог. Умер в ночь с 8 на 9 декабря 1901 г.

29 мая 1968 г. на доме, где жил писатель, была установлена мемориальная доска в его честь.

Никиенко О.Г.,

зав. ИКО ТОУНБ им. А.С. Пушкина

Еж

Ненастный октябрьский день близился к вечеру. Ливший в продолжение нескольких дней дождь размыл глинистый грунт долины, пролегавшей в горах, заросших лесом. Безымянная речка, мелкая в другие времена года, на которой расположился с деревянными пристройками Г-ий прииск, бурливо вздулась от притока впадавших в нее с гор ручьев и грозила вырваться из плоских берегов и затопить прилегающие к ней низменности. Ветер выл в горах, нанося в долину тучи поблеклых листьев; мглистый туман спускался на высокие верхи гор, заволакивая вершины громоздящихся на них сосен и елей и словно цепляясь за сучья их, когда, прорывая на минуту густую сеть его, ветер разносил его в пространстве разорванными клочьями. Подобная картина осени, неразлучно соединенная с холодом и сыростью, невольно щемит душу и манит скорее вырваться из негостеприимной в это время года тайги[1]. Приисковая администрация и рабочие равно спешат покинуть ее.

С утра в этот день работы были прекращены, и часть рабочих употреблена была на разборку золотопромывательной машины; другие сдавали инструменты, которые вместе с частями разобранной машины складывались в сараи. Хлебопеки несколько дней с утра и до ночи сушили сухари для продовольствия рабочих на обратный путь. Приказчики приисковой конторы и материальные, заведующие вещевыми и продовольственными цейхгаузами, занимались сведением счетов. Рабочие тоже, в свою очередь, высчитывали, сколько придется получить им из заработной платы на руки. На изнуренных лицах их написано и сомнение в правильности ожидающего их расчета, неизбежно возбуждаемое в них каждый раз многолетним опытом, и радость отдыха со всеми наслаждениями, предстоящими при выходе из тайги в населенные пункты. Радость эта понятна только людям, знакомым с бытом особо выработавшегося в Сибири класса «таежников», как называет народ приисковых рабочих, на которых тяжелый труд и полная лишений жизнь кладет своеобразный отпечаток.

Крестьянин, попавший рабочим на прииски, иногда в течение многих лет бывает поставлен в невозможность вырваться из этой среды и возвратиться к домашним занятиям благодаря тем условиям, какими обставлено его положение. Обыкновенно с ноября месяца и по апрель от золотопромышленников разъезжают по деревням и селам Томской и по округам смежных с ней губерний приказчики, заведующие наемкою рабочих. По заключении контракта при найме и засвидетельствовании его в волостном правлении рабочий получает задаток от 50 до 60 р., который иногда всецело идет на уплату причитающихся с него податей и недоимок, так как только эта необходимость, за неимением других заработков, и вынуждает большинство крестьян бросать свое хозяйство и идти на прииски. Получение билета рабочему благодаря притязаниям волостных писарей никогда не обходится дешевле 6 или 8 р., и затем из полученного задатка у него нередко не остается ни копейки. Он уходит, оставляя свою семью кормиться или милостыней, или ничтожною поденною работой. В контракт вносятся, со стороны рабочего, условия платы, всегда колеблющейся от 80 к. до 1 р. и иногда 1 р. 20 к. с кубической сажени земляной работы, за исключением «старательских» дней, то есть праздников. За праздничную работу каждый получает отдельный расчет, смотря по количеству добытого золота. Со стороны нанимателя в контракт вносится обязательство продовольствовать рабочего во все время пребывания его на прииске «доброкачественною» пищею и снабжать продовольствием на обратный путь с приисков по окончании работ.

В последних числах марта или в начале апреля, по наступлении оттепели, рабочие сходятся из мест своего жительства на крайние населенные пункты, из которых идет дорога в тайгу. На этих пунктах их ожидают приказчики, которые по заключении контрактов отбирают у рабочих билеты. По мере сбора рабочих они группируются в партии и отправляются приказчиками на прииски. По прибытии на прииски рабочие по степени сил и навыка разбиваются на группы, сообразно с характером приисковых работ. Одни из них снимают турф, то есть верхний слой земли, всегда почти покрывающий на 1 1 /2 аршина золотоносный пласт, и отвозят снимаемую землю тачками в отвал. Другие в это время разрабатывают очищаемую золотоносную залежь, сваливая песок и кварц в телеги, поднимая их лошадьми по особо устроенным деревянным откосам на верх золотопромывательной машины, или «фабрики», как называют ее рабочие. Иногда для успеха работ требуется отводить русла горных речек, и в этих случаях удваивается трудность работ. Часто самая промывка золота производится в довольно глубоких, вырываемых в земле, шахтах, причем редко принимаются предохранительные меры, и благодаря этой скупости рабочие часто платятся жизнью, погибая в обвалах. Немногим счастливцам выпадает на долю легкий труд конюхов, наблюдающих за приисковыми рабочими лошадьми и упряжью и занимающихся только отвозкой нагружаемых песком телег на машину. Конюхи отправляют и обязанности ликторов относительно провинившихся рабочих, причем употребляются не одни розги, но и палки. Остальные обрекаются на труд, начинающийся с 3 часов утра, с коротким промежутком для обеда, и продолжающийся до 9 часов вечера.

Нигде так не развита система закабаления рабочего, как на приисках, где за весь свой летний тяжкий труд работник выносит в очистку лишь несколько рублей, а нередко и копеек. На прииски всегда идет самый горький бедняк. Из задатка он не доносит до прииска и гроша и почти всегда во всю дорогу до прииска питается милостыней. На прииск он приходит оборванный, часто не имея рубахи на теле. А как много тут представляется ему соблазна! С какой предупредительностью предлагают ему взять из приискового вещевого цейхгауза и полушубок, и сапоги или бродни, и рубах, и чего только душа не пожелает. Какой же человек откажется от удовольствия иметь теплое новое платье, чистую рубаху, бродни или сапоги на ногах, из которых не сквозят пальцы и в которых ноги не чувствуют ни холода, ни сырости? И рабочий берет, побуждаемый не прихотью, а необходимостью.

Вещевые приисковые цейхгаузы наполняются обыкновенно вещами, идущими в брак у городских торговцев, и скупаются гуртом золотопромышленниками за половинную цену. Эти-то вещи и сбываются рабочим по ценам до невероятности высоким. Например, хорошие бродни в городской лавке стоят 1 р. 20 к.; залежалые и непригодные по своей непрочности к употреблению, они обходятся золотоприискателю в гуртовой покупке от 50 до 60 к. пара. Подобная же пара бродень, взятая рабочим, ставится ему в счет в 2 р. и 2 р. 50 к. Хороший полушубок рабочий мог бы приобрести в другом месте от 12 до 15 р., а взятый в приисковом магазине, весьма плохого качества, он обходится ему не менее 25 р. И так во всем остальном. При этом нужно сказать, что ввоз товаров на прииски посторонним торговцам, которые могли бы возбудить выгодную для рабочих конкуренцию, строго воспрещен, и потому волей-неволей рабочий должен брать из приискового магазина дорогие и непрочные вещи, которые он неизбежно сменит два-три раза в лето. Далее: рабочему полагается от хозяина по праздничным и воскресным дням чарка водки, которую он всегда аккуратно и получает. Но кому же не понятно, что ежедневно изнуряемому 17-часовой беспрерывной работой рабочему праздничной чарки недостаточно — и вот он пьет чарку ежедневно, такую чарку, в которую вмещается вина не более двух обыкновенных рюмок. Каждая такая чарка ставится ему в счет от 30 до 50 к., а иногда и просто по таким ценам, какие бог на душу положит[2]. Возьмет рабочий золотник чая из фунта стоимостью в 60 к. (то есть 5 /8 к. за золотник). Фунт сахару, стоящий в Сибири 50 к., обходится приисковому рабочему в 1 р. и более. Спрашивается, много ли вынесет он из своей заработной платы при окончательном расчете? Прямой интерес каждого хозяина приисков, старающегося заручиться рабочими и на будущее время, заключается именно в закабалении их всевозможными путями. Следовательно, чем более будет всяких приписок, начетов и недоразумений, тем скорее достигается его цель. Благодаря подобной системе рабочий остается или ни при чем, или с такою цифрою рублей, с которой ему не дойти и до дома, если б не выручала милостыня. А дома его ждет голодающая семья и совершенно павшее хозяйство, а на будущий год снова нужно платить подати. Что же остается делать, как не взять новый задаток и таким образом продолжать до тех пор, пока его не сломит на этих же приисках тиф.

1

Горы, заросшие лесом. Тайгой называют в Сибири и местности, в которых расположены золотые прииски. — Прим. автора.

2

Бывают примеры, что рабочие платят и по 2 р. за чарку, если почему-нибудь приостанавливается отпуск им вина. — Прим. автора.

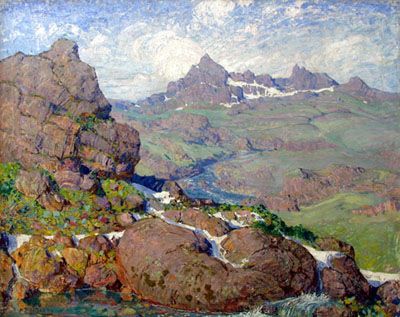

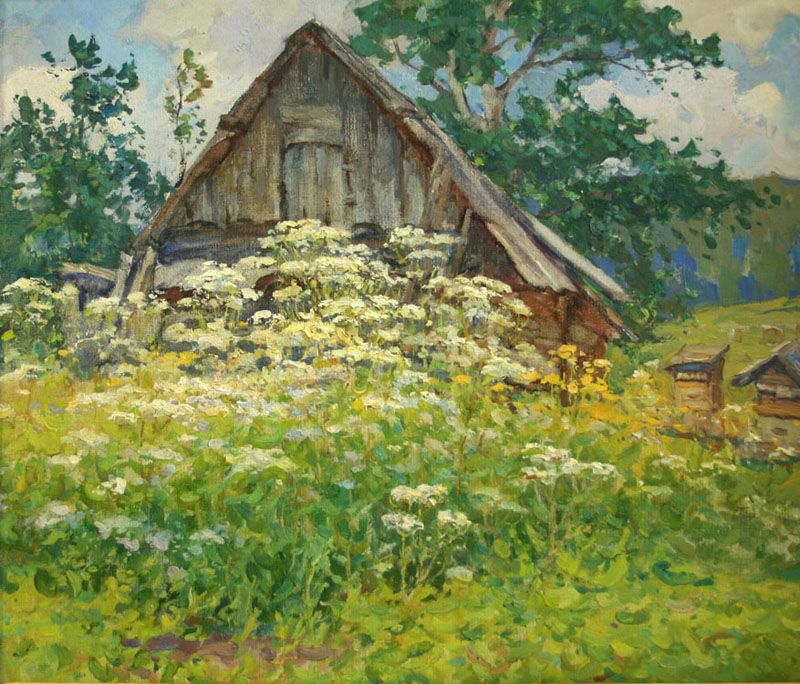

Образ Алтая в русской литературе XIX-XX веков. Образ Алтая складывался в русской литературе на протяжении многих десятилетий, порой существенно меняясь. Но в любое время отечественная культура отражала всю уникальность, неповторимость и самобытность нашего края. Художественные произведения позволяют непосредственно прикоснуться к живой истории края, увидеть, как менялся его облик, узнать мысли и чувства людей, живших и бывавших здесь в разные эпохи. Они формируют целостной образ Алтая, складывавшийся в отечественной культуре на протяжении ХIХ-ХХ вв., помогают проследить осмысление основных этапов освоения русскими писателями алтайской темы.

В основу коллекции положены материалы из пятитомной антологии «Образ Алтая в русской литературе XIX-XX вв.», изданной по заказу Администрации Алтайского края в 2012 г. Принцип расположения материала – хронологический, внутри периода – алфавитный. Слева на странице размещены алфавитные списки авторов и произведений. Об авторах произведений даны краткие биографические справки, статьи об их творчестве, библиографическая информация.

Далее: список писателей; список произведений; журнал “Алтай”;

литература 1850-1900 гг.; литература 1900-1917 гг.;

литература 1917-1945 гг.; литература 1950-1960 гг.;

литература 1970-1980 гг.; дополнительные документы по литературе об Алтайском крае.

Писатели:

- Бахметьев В. М.

- Блюммер Л. П.

- Гребенщиков Г. Д.

- Гуляев С. И.

- Ефремов И. А.

- Жиляков А. И.

- Исаков С. И.

- Казанский П. А.

- Квин Л. И.

- Киселева А. Н.

- Коптелов А. Л.

- Кущевский И. А.

- Наумов Н. И.

- Низовой П. Г.

- Новоселов А. Е.

- Пиотровский А. С.

- Потанин Г. Н.

- Рерих Н. К.

- Хейдок А. П.

- Черкасов А. А.

- Шишков В. Я.

- Юдалевич М. И.

- Ядринцев Н. М.

Произведения:

- Алтай (Рерих Н. К.)

- Алтай – Гималаи (Рерих Н. К.)

- Алтайская Русь (Гребенщиков Г. Д.)

- Алтайские робинзоны (Киселева А. Н.)

- Альфред Брем (Черкасов А. А.)

- Беда на Загонной улице (Жиляков А. И.)

- Беловодье (Новоселов А. Е.)

- Беловодье (Рерих Н. К.)

- В горах Алтая (Коптелов А. Л.)

- В горах Алтая (Низовой П. Г.)

- В дальних странствиях (Ядринцев Н. М.)

- В светлые дни (Жиляков А. И.)

- Великое кочевье (Коптелов А. Л.)

- Во мгле (Жиляков А. И.)

- Голгофа (Исаков С. И.)

- Горная идиллия (Наумов Н. И.)

- Горный дух (Исаков С. И.)

- Ёж (Наумов Н. И.)

- Жабья жизнь (Новоселов А. Е.)

- К сибирякам (Гребенщиков Г. Д.)

- Кирилкина беда (Жиляков А. И.)

- Машина (Бахметьев В. М.)

- На Алтае (Блюммер Л. П.)

- На Алтае (Черкасов А. А.)

- На Бии (Шишков В. Я.)

- На высоте (Гребенщиков Г. Д.)

- На земле (Бахметьев В. М.)

- На постоялом дворе (Жиляков А. И.)

- На обетованных землях (Ядринцев Н. М.)

- Наши горы – Алтай (Казанский П. А.)

- Не столь отдаленные места Сибири (Кущевский И. А.)

- Ночь на реке (Казанский П. А.)

- О Змеиногорске (Хейдок А. П.)

- Озеро Горных Духов (Ефремов И. А.)

- Палатки в степи (Квин Л. И.)

- По Алтаю (Пиотровский А. С.)

- По Чуйскому тракту (Шишков В. Я.)

- Поблазнило (Коптелов А. Л.)

- Подземные жители (Рерих Н. К.)

- Полгода на Алтае (Потанин Г. Н.)

- Ползунов (Юдалевич М. И.)

- Рассказы о старой Сибири (Наумов Н. И.)

- Река Уба и убинские люди (Гребенщиков Г. Д.)

- Рождение Оби (Казанский П. А.)

- Сарабыска (Наумов Н. И.)

- Сибирская Швейцария (Ядринцев Н. М.)

- Сибирский дед (Шишков В. Я.)

- Сердце Азии (Рерих Н. К.)

- Снежный пик (Коптелов А. Л.)

- Среди гор (Низовой П. Г.)

- Странник на Золотом озере (Ядринцев Н. М.)

- Ступень (Гребенщиков Г. Д.)

- “Только в золоте детской поры…” (Жиляков А. И.)

- У истоков жизни (Жиляков А. И.)

- У кулундинских немцев (Казанский П. А.)

- У последней воды (Бахметьев В. М.)

- Федот (Черкасов А. А.)

- Черные розы (Пиотровский А. С.)

- Чуйские были (Шишков В. Я.)

Журнал “Алтай”:

- 1947 № 1 (pdf, 32,5 Мб)

- 1948 № 2 (pdf, 28,2 Мб)

- 1949 № 3 (pdf, 35,8 Мб)

- 1950 № 4 (pdf, 22,6 Мб)

- 1951 № 5 (pdf, 7,78 Мб)

- 1951 № 5 (pdf, 7,78 Мб)

- 1952 № 6 (pdf, 30,9 Мб)

- 1953 № 7 (pdf, 7,65 Мб)

- 1954 № 8 (pdf, 34,5 Мб)

- 1974

№ 3 (pdf, 19,1 Мб) - 1992

№ 3 (pdf, 38,4 Мб)

№ 4 (pdf, 34,2 Мб)

Художественная литература об Алтае 1850-1900 гг.:

Блюммер Л. П., Гуляев С. И., Кущевский И. А., Наумов Н. И., Потанин Г. Н., Черкасов А. А., Ядринцев Н. М.

- Раппопорт, Г. Первые русские писатели Алтая // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 20-30.

Полный текст (pdf, 1,5 Мб)

За свои революционно-демократические взгляды, правда, достаточно поверхностные, за напечатание нескольких корреспонденций в «Колоколе» Л. П. Блюммер был вызван русским правительством из Западной Европы в Россию, судим и приговорен в ноябре 1866 г. к ссылке в Томскую губернию. От каторжных работ его спасло раскаяние в «заблуждениях». После четырехлетней ссылки Л. П. Блюммер поселился сначала в Воронеже, затем в Саратове и продолжил деятельность журналиста и адвоката.

В период ссылки работал управляющим золотыми приисками сначала на Алтае, затем в Восточной Сибири. Полученные впечатления были положены в основу замысла трилогии «Около золота», написана только первая часть, ее фрагменты вышли из печати в 1871 в журнале «Заря», затем в 1885 г. в Петербурге опубликован весь роман отдельным изданием под названием «На Алтае». После отъезда из Сибири Л. П. Блюммер продолжал достаточно успешно заниматься адвокатской практикой и журналистикой, написал еще несколько рассказов на сибирском материале («Фальшивая бумажка», «Слуга»).

Произведения:

- Блюммер Л. П. На Алтае : роман / Л. П. Блюммер ; [предисл. М. Кушниковой ; худож. Н. П. Мигулин]. – Новокузнецк : Кузнец. крепость, 1993. – 206 с.

Полный текст (pdf, 7,83 Мб.)

Родился на станции Локоть, в семье шихтмейстера Локтевского завода. Закончил Барнаульское горное училище. В числе лучших выпускников был направлен в Петербург, где началась его разнообразная научная и культурно-просветительская деятельность. С. И. Гуляев известен своими трудами в области истории, этнографии, фольклористики, просвещения. Перечисляя сферы деятельности и научные открытия С. И. Гуляева, автор книги “С. И. Гуляев. Жизнь и деятельность» П. А. Бородкин пишет об ученом: «пионер в акклиматизации многих культурных растений на Алтае, изобретатель превосходного способа окраски овчин, инициатор использования Белокурихинских минеральных источников в лечебных цепях, зачинатель сахарного свеклосеяния…” Мечтая о культурном расцвете родного края, С. И. Гуляев становится инициатором создания первой типографии в Барнауле, оказывает поддержку в открытии первой частной школы.

Обширная деятельность ученого была высоко оценена современниками: С. И. Гуляев был членом Вольно-Экономического, Императорского русского географического, Энтомологического обществ, Общества содействия русскому торговому мореходству, Общества акклиматизации животных, Общества естествоиспытателей, Общества садоводства, Общества любителей естествознания, членом-корреспондентом Томского статистического комитета и археологических съездов.

Произведения:

О нем:

- Голубев, П. С. И. Гуляев : краткий очерк деятельности // Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков / [сост.: В. А. Скубневский и др. ; редкол.: В. П. Кладова (отв. ред.) и др.]. – Барнаул : АКУНБ, 2005. – Т. 4. – 2014 (Алт. дом печати). – С. 500-511.

Полный текст (pdf, 5,93 Мб.) - Родионов, А. М. “Золотой стол” Степана Гуляева / А. М. Родионов // Тобольск и вся Сибирь : альманах. – Кн. 13. – Тобольск : 2010. – С. 107-113.

Полный текст доступен в АКУНБ

Произведения:

- Хайдаков [Кущевский И. А.] Не столь отдаленные места Сибири // Отечественные записки : журнал литературный, политический и ученый. – СПб.: в тип. А. А. Краевского, 1875. – том CCXXI. – № 7, июль. – Современное обозрение. – C. 1-50.

Полный текст (pdf, 9,54 Мб.)

О нем:

- Остертаг, Л. М. 150 лет со дня рождения писателя И. А. Кущевского (1847-1873) // Страницы истории Алтая, 1997 г. : календарь памят. дат. — Барнаул, 1997. — С. 108-117.

Полный текст (pdf, 169 Кб.) - Раппопорт, Г. И. А. Кущевский // Избранное : [роман, рассказы] / И. Кущевский. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1957. – С. 555-563.

Полный текст (pdf, 405 Кб.) - Ядринцев, Н. М. И. А. Кущевский // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 5 : О литературе ; Стихотворения ; Письма ; Воспоминания о Н. М. Ядринцеве : научно-популярная литература / Николай Михайлович Ядринцев ; [вступ. ст. Ю. С. Постнова]. – 1980. – С. 56-58.

Полный текст (pdf, 164 Кб.)

Вернулся в Сибирь, желая служить народу. Второй раз арестован за причастность к «Обществу независимости Сибири». Стремясь быть полезным для своей малой родины, служил участковым заседателем земского суда. Поняв невозможность облегчить положение народа, разочаровался в чиновничьем поприще. В Петербурге началась литературная деятельность Н. И. Наумова. Наиболее успешной она становится в 1870-1880-е гг. Из печати в эти годы выходят сборники рассказов «Сила солому ломит», «В тихом омуте», «В забытом краю» и др., вызвавшие широкий отклик у демократически настроенных читателей. Их главная тема – жизнь и быт сибирского крестьянства пореформенного периода. Несколько произведений Н. И. Наумова воплотили образ Алтая.

Произведения:

- Наумов, Н. И. Ёж // Рассказы о старой Сибири

/ Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – С. 128-152.

Полный текст (pdf, 1 Мб.) - Наумов, Н. И. Горная идиллия // Рассказы о старой Сибири

/ Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – С. 298-347.

Полный текст (pdf, 2,11 Мб.) - Наумов, Н. И. Рассказы о старой Сибири / Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – 396 с.

Полный текст (pdf, 16,2 Мб.) - Наумов, Н. И. Сарабыска // Алтайский сборник / Изд. Общества любителей исследования Алтая. – Барнаул, 1894 – 1930. – Вып. 1. – Томск : Паровая типолитогр. П. И. Макушина, 1894. – С. 76-89.

Полный текст (pdf, 2,52 Мб.)

О нем:

- Кожевников, с. Бытописатель старой Сибири // Рассказы о старой Сибири

/ Н. И. Наумов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1937. – С. I-XVI.

Полный текст (pdf, 729 Кб.) - Ядринцев, Н. М. Н. И. Наумов : посвящается тридцатилетию литературной деятельности // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 5 : О литературе ; Стихотворения ; Письма ; Воспоминания о Н. М. Ядринцеве : научно-популярная литература / Николай Михайлович Ядринцев ; [вступ. ст. Ю. С. Постнова]. – 1980. – С. 125-126.

Полный текст (pdf, 161 Кб.)

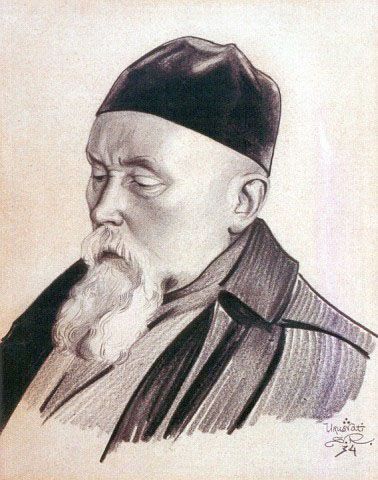

Жизнь и деятельность Г. Н. Потанина тесно связана с Алтаем. В 1855 г. провёл полгода на Алтае (станицы Антоньевская и Чарышская). В 1864 г. служил в Томском губернском совете, где занимался делами по освобождению крестьян, приписанных к Алтайским заводам, и делами по улучшению быта инородцев. Во время экспедиций в Монголию и Туву (1876-1877, 1879-1880) побывал в Бийске и Кош-Агаче. Изучал алтайскую флору и фауну. С 1907 г. почти ежегодно бывал летом в Горном Алтае. В статьях и книгах Потанина представлены обширные сведения и материалы о природе Алтая, истории и жизни русского населения, казаков, переселенцев. Собирал и изучал алтайский фольклор, опубликовал произведения устной поэзии алтайцев.

Произведения:

- Потанин, Г. Н. Полгода на Алтае // Русское слово. – СПб.: в типографии Рюмина и Комп., 1859. – № 9, 12. – С. 61-134, 245-302.

Полный текст (pdf, 21,3 Мб., нет с. 106-107, оцифровано с микрофильма)

О нем:

- Гребенщиков, Г. Д. Большой сибирский дедушка : из личных встреч с Г. Н. Потаниным // Ежемесячный журнал / [издаваемый В. С. Миролюбовым]. – Петроград, [1914] – . – Выходит ежемесячно. – 1915г. N 9-10 (сент.-окт.). – С. 262-280.

Полный текст (pdf, 2,75 Мб.) - Шишков, В. Я. Сибирский дед : посвящается Григорию Николаевичу Потанину // Ежемесячный журнал / [издаваемый В. С. Миролюбовым]. – Петроград, [1914] – . – Выходит ежемесячно. – 1915г. N 9-10 (сент.-окт.). – С. 85-90.

Полный текст (pdf, 710 Кб.)

В 1871 переведен на Алтай, занимал должности заведующего Салаирским рудником, управляющего Сузунского медеплавильного завода. В 1883 г. вышел в отставку и поселился в Барнауле. Занял должность городского головы. Продолжил занятия литературой. Впечатления от Алтая легчи в основу его произведений – книги «На Алтае (из записок сибирского охотника)» и двух портретных очерков «Федот» и «А. Брэм», составивших цикл «Мои добрые знакомые».

В 1890 г. переехал на Урал, где продолжал занятия общественно-полезной (стал городским головой Екатеринбурга) и литературной деятельностью.

Произведения:

- Черкасов, А. А. На Алтае // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 15-250.

Полный текст (pdf, 9,31 Мб.) - Черкасов, А. А. Федот : из воспоминаний прошлого // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 251-261.

Полный текст (pdf, 416 Кб.) - Черкасов, А. А. Альфред Брем // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 262-286.

Полный текст (pdf, 804 Кб.)

О нем:

- Гришаев, В. Забытое имя // На Алтае : записки городского головы / А.А. Черкасов; [Предисл. В. Гришаева]. – Барнаул, 2004. – С. 5-14.

Полный текст (pdf, 380 Кб.)

Н. М. Ядринцев по заданию Географического обгцества в 1878 году совершил первую комплексную экспедицию на Алтай с целью изучения этнографического и ботанического материала. В период своих последующих экспедиций посетил многие районы Горного Алтая, составил карту Тепецкого озера. Н. М. Ядринцев любил Алтай, восторгался его пейзажами, считал этот край «землей обетованной» и верил в его будущность. В одном из писем друзьям он писал: «Мои глаза обращены постянно к синеющим вершинам Алтая, где оставлено мое сердце». За год до смерти Н. М. Ядринцев, получив новое служебное назначение, переезжает в Барнаул.

Произведения:

- Ядринцев, Н. М. В дальних странствиях : из путешествия в Алтай // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 240-250.

Полный текст (pdf, 601 Кб.) - Ядринцев, Н. М. На обетованных землях : из путешествий по Алтаю // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 187-192.

Полный текст (pdf, 321 Кб.) - Ядринцев, Н. М. Сибирская Швейцария : из путевых записок об Алтае // Русское богатство. – СПб., 1880. – № 8. – С. 47-66.

Полный текст (pdf, 21,3 Мб., оцифровано с микрофильма) - Ядринцев, Н. М. Сибирская Швейцария : из путевых записок об Алтае // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 110-123.

Полный текст (pdf, 785 Кб.) - Ядринцев, Н. М. Странник на Золотом озере : из путешествий по Алтаю // Литературное наследство Сибири / редкол.: Н. Н. Яновский (гл. ред.) [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – Т. 4 : Художественные и публицистические произведения ; Воспоминания / Николай Михайлович Ядринцев. – 1979. – С. 123-128.

Полный текст (pdf, 303 Кб.)

О нем:

- Раппопорт, Г. Публицист и поэт // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 31-39.

Полный текст (pdf, 1,12 Мб)

Художественная литература об Алтае 1900-1917 гг.:

Бахметьев В. М., Гребенщиков Г. Д., Жиляков А. И., Исаков С. И., Казанский П. А., Новоселов А. Е., Пиотровский А. С., Шишков В. Я.

- Раппопорт, Г. Агулипрок // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 83-87.

Полный текст (pdf, 709 Кб) - Шапошников, Вл. На одной из сибирских окраин… : Сибирская литература на страницах газеты “Жизнь Алтая” // Алтай. – 1991. – № 5. – С. 171-176.

Полный текст (pdf, 1,39 Мб)

Произведения:

- Бахметьев, В. М. Машина // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 165-198.

Полный текст (pdf, 4,1 Мб.) - Бахметьев, В. М. На земле // Избранные произведения : в 2 т. / В. М. Бахметьев. – М. : Художеств. лит., 1957. – Т. 1 : Повести и рассказы. Преступление Мартына : роман. – 1957. – С. 108-122.

Полный текст (pdf, 1,84 Мб.) - Бахметьев, В. М. У последней воды // Избранные произведения : в 2 т. / В. М. Бахметьев. – М. : Художеств. лит., 1957. – Т. 1 : Повести и рассказы. Преступление Мартына : роман. – 1957. – С. 187-228.

Полный текст (pdf, 1,84 Мб.)

Произведения:

- Гребенщиков, Г. Д. Алтайская Русь : историко-этнографический очерк // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 1-37.

Полный текст (pdf, 5,12 Мб.) - Гребенщиков, Г. Д. К сибирякам : [стихотворение] // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр. – С. 4.

Полный текст (tif, 644 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр.

Полный текст (pdf, 11,9 Мб.) - Гребенщиков, Г. Д. На высоте // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 201-202.

Полный текст (pdf, 272 Кб.) - Гребенщиков, Г. Д. Река Уба и убинские люди : литературно-этнографический очерк // Алтайский сборник : изд. Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Имп. Русского Географического общества. – Барнаул : Типо-Литогр. Гл. Упр. Алт. округа, 1894 – 1930. – Т. 11. – 1912. – С. 1-80.

Полный текст (pdf, 13,1 Мб.) - Гребенщиков, Г. Д. Ступень // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 26 (31 янв., 2 февр.) – С. 3, 3.

Полный текст (pdf, 894 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 31 янв.

Полный текст (pdf, 2,81 Мб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 26, 2 февр.

Полный текст (pdf, 2,98 Мб.)

О нем:

- Бальмонт, К. Д. Георгию Гребенщикову // Избранное / Константин Бальмонт ; [сост., вступ. ст. и примеч. Е. В. Ивановой]. – М. : Совет. Россия, 1989. – 591, [1] с., [1] л.

Полный текст (pdf, 133 Мб) - Родионов, А. Тайны и явь Беловодья // Алтайская правда. — 1990. — 15 дек. (№ 288). — С. 8-9.

Полный текст (jpg, 1,93 Мб) - Сергеев, С. “Душой богат, но долей сир…” : Несколько слов о Г. Д. Гребенщикове // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1991. – № 5. – С. 148-154.

Полный текст (pdf, 1,54 Мб) - Черняева, Т. Редактор с “богдыханским нравом” : Литературная жизнь Барнаула столетин назад // Культура Алтайского края. – 2011. – № 2, июнь. – С. 38-41.

Полный текст (pdf, 924 Кб)

Жиляков Арсений Иванович (1879-1921). Родился в с. Могильном Курганского уезда Тобольской губернии в бедной крестьянской семье. С 1910 г. он сотрудничал с газетами «Приуралье» (Челябинск), «Пермский край» (Пермь), «Курганский вестник», «Юг Тобола» (Курган). «Сибирская жизнь» (Томск), «Алтайское дело» (Новониколаевск), «Алтай» (Бийск), «Жизнь Алтая» (Барнаул). В 1915 г. поселился в Барнауле. В 1917—1920 гг. был членом литературного объединения «Агулипрок» (Алтайский губернский литературно-продовольственный комитет), который был создан П. Казанским и Г. Пушкаревым в Барнауле. Вместе с А. Ершовым, С. Исаковым, П. Казанским входил в инициативную группу по изданию книжной серии – «Библиотека „Сибирский рассвет “». В 1918 г. в этой серии вышла его книга «В тихих лесах».

Произведения:

- Жиляков, А. И. Беда на Загонной улице // Алтай : лит.-худож. журнал – Барнаул. – 1992. – № 3, май-июнь. – С. 140-159.

Полный текст (pdf, 4,15 Мб.) - Жиляков, А. И. В светлые дни // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр. – С. 2.

Полный текст (tif, 206 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр.

Полный текст (pdf, 3,87 Мб.) - Жиляков, А. И. Во мгле : эскиз карандашом // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр. – С. 4.

Полный текст (tif, 5,58 Мб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 34, 10 февр.

Полный текст (pdf, 11,9 Мб.) - Жиляков, А. И. Кирилкина беда : эскиз карандашом // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр. – С. 2.

Полный текст (tif, 3,58 Мб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр.

Полный текст (pdf, 3,87 Мб.) - Жиляков, А. И. На постоялом дворе // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 180, 15 авг. – С. 2-3.

Полный текст (pdf, 550 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 180, 15 авг.

Полный текст (pdf, 4,66 Мб.) - Жиляков, А. И. “Только в золоте детской поры…” : из цикла “Искания” // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 31 янв. – С. 3.

Полный текст (tif, 148 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 25, 31 янв.

Полный текст (pdf, 2,81 Мб.) - Жиляков, А. И. У истоков жизни : главы о детстве // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1974. – № 3. – С. 77-86.

Полный текст (pdf, 2,15 Мб.)

О нем:

- Яновский, Н. Арсений Жиляков // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1974. – № 3. – С. 72-76.

Полный текст (pdf, 1,27 Мб)

Произведения:

- Исаков, С. И. Голгофа : повесть // Алтай : лит.-худож. журнал – Барнаул. – 1992. – № 4, июль-август. – С. 109-124.

Полный текст (pdf, 3,42 Мб.) - Исаков, С. И. Горный дух // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 103-133.

Полный текст (pdf, 3,9 Мб.)

О нем:

- Раппопорт, Г. Степан Исаков // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 78-82.

Полный текст (pdf, 773 Кб)

Произведения:

- Казанский, П. А.Наши горы – Алтай // Алтайская деревня : обществ. худож.-лит. и науч.-попул. журн./ Алт. Губерн. Ком. РКП. – Барнаул, 1924. – № 1,2, октябрь, ноябрь – С. 61-64, 85-89.

Полный текст (pdf, 1,72 Мб.) - Порфирьев, К. [Казанский П. А.] Ночь на реке : [стихотворение] // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр. – С. 2.

Полный текст (tif, 232 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1916. – № 79, 10 апр.

Полный текст (pdf, 3,87 Мб.) - Порфирьев, К. [Казанский П. А.] Рождение Оби : [стихотворение] // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 163-165.

Полный текст (pdf, 204 Кб.) - Казанский, П. А. У кулундинских немцев : очерк // Алтайский сборник : изд. Алтайского географического об-ва и Барнаульского естественно-исторического музея. – Барнаул, 1894 – 1930. – Т. 12. – 1930 (гостип. ОМХа, 13.04.1930). – С. 61-66.

Полный текст (pdf, 1,6 Мб.)

Произведения:

- Новоселов, А. Е. Беловодье // Беловодье / А. Новоселов. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1957. – С. 50-132.

Полный текст (pdf, 12 Мб.) - Новоселов, А. Е. Жабья жизнь // Беловодье / А. Новоселов. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1957. – С. 175-186.

Полный текст (pdf, 1,61 Мб.)

О нем:

- Раппопорт, Г. Александр Новоселов // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 71-77.

Полный текст (pdf, 952 Кб)

Произведения:

- Пиотровский, А. С. По Алтаю : посвящается художнику Г. И. Гуркину // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 39-41.

Полный текст (pdf, 272 Кб.) - Пиотровский, А. С. Черные розы : [стихотворение] // «Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 151, 11 июля. – С. 2.

Полный текст (tif, 488 Кб.)

«Жизнь Алтая» : газета. — 1911-1918. — Барнаул. — Выходит ежедневно. — Основана в 1911. — Прекращено с 1919. – 1913. – № 151, 11 июля.

Полный текст (pdf, 8,91 Мб.)

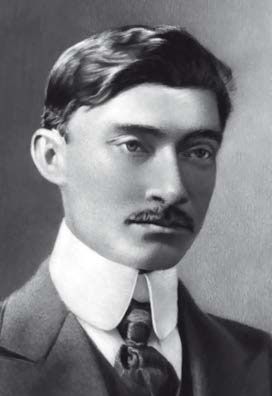

На Алтае Шишков впервые побывал в 1909 г. Он заведовал научной партией во время двух летних сезонов 1909 и 1910 гг. по исследованию реки Бии. Под впечатлением от этих экспедиций он позднее написал рассказ «На Бии» (1914). В 1911 г. Шишков живет в Томске и посещает «четверги» Г. Н. Потанина. Здесь же он знакомится с Г. Д. Гребенщиковым и Г . И. Гуркиным. На страницах газеты «Жизнь Аптая» печатаются его очерки и рассказы. Во время экспедиций на Алтай в 1913-1914 гг., связанных с изучением Чуйского тракта, родились цикл очерков «По Чуйскому тракту» (1913), «Чуйские были» (1914), рассказы «Страшный кам» (1919) и «Алые сугробы» (1925).

Произведения:

- Шишков, В. Я. На Бии // Алтайский альманах / [оформл. Г. И. Гуркина, И. Вандакурова] ; [под ред. Г. Д. Гребенщикова]. – С.-Петербург : Тип. Б. М. Вольфа, 1914. – С. 137-162.

Полный текст (pdf, 2,95 Мб.) - Шишков, В. Я. По Чуйскому тракту : путевые очерки // Чуйские были : роман. Очерки. Рассказы / Вячеслав Шишков. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1986. – С. 141-194.

Полный текст (pdf, 1,99 Мб.) - Шишков, В. Я. Чуйские были // Чуйские были : роман. Очерки. Рассказы / Вячеслав Шишков. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1986. – С. 233-251.

Полный текст (pdf, 1,08 Мб.)

О нем:

- Бахметьев, Владимир Матвеевич Вячеслав Шишков : жизнь и творчество / Вл. Бахметьев. – М. : Совет. писатель, 1947. – 196, [1] с.

Полный текст (pdf, 84,3 Мб.) - Вячеслав Шишков в воспоминаниях современников : [сборник / сост. Н. Н. Яновский]. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1987. – 389, [3] с., [4] л.

Полный текст (pdf, 162 Мб.) - Грехова, Е. “Алтай идет на вас”” // Культура Алтайского края. – 2013. – № 1, март. – С. 8-10.

Полный текст (pdf, 798 Кб) - Изотов, Иван Трифонович Вячеслав Шишков : критико-биогр. очерк / И. Изотов. – Москва : Совет. писатель, 1956. – 167, [1] с.

Полный текст (pdf, 50,9 Мб.) - Раппопорт, Г. Алтай в жизни и творчестве Вячеслава Шишкова // Страницы литературного прошлого Алтая : лит.-краевед. ст. и очерки / Г. Раппопорт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1958. – С. 64-70.

Полный текст (pdf, 792 Кб)

Художественная литература об Алтае 1917-1945 гг.:

Ефремов И. А., Киселева А. Н., Коптелов А. Л., Низовой П. Г., Рерих Н. К.,

Произведения:

- Ефремов, И. А. Озеро Горных Духов : [рассказ] // Рассказы / И. Ефремов ; [худож. В. Коновалов]. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – С. 31-48.

Полный текст (pdf, 2,07 Мб.)

В начале 1920-х годов по комсомольской путевке А. Н. Киселева была направлена на курсы красных учителей. В Барнауле в 1928 году она окончила педагогический техникум, а затем в 1939 году – государственный учительский институт. Много лет работала в сельских школах Алтайского края. В 1947 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», два года спустя она была награждена орденом «Знак Почета». Она дважды избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР.

По состоянию здоровья А. Н. Киселева оставила педагогическую работу и в 1954 году с семьей переехала в с. Нижнедевицк Воронежской области, затем – в г. Кисловодск Ставропольского края, а с 1961 года она жила в Усмани.

Свои первые рассказы Анна Николаевна начала писать, работая в школах Алтайского края. В 1939 году в Новосибирске была издана её первая книга «Алтайские робинзоны». С 1958 года – член Союза писателей СССР.

Произведения:

- Киселева, А. Н. Алтайские робинзоны : [повесть : для детей] / А. Киселева ; [худож. Э. Горш, Н. Мотовилов]. – Барнаул : Алт. краев. изд-во, 1949. – 103, [1] с.

Полный текст (pdf, 13,81 Мб.)

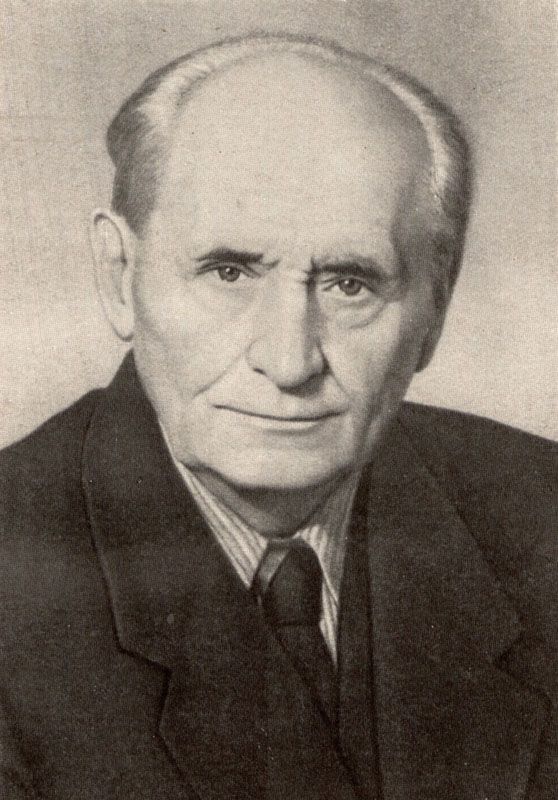

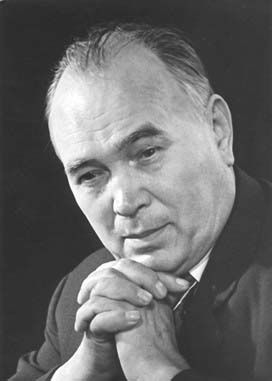

Рассказы, очерки и повести он начал писать с 1924 года. Первый большой рассказ Афанасия Лазаревича «Антихристово время» был напечатан на страницах журнала «Сибирские огни». Он повествует о жизни в глухом кержацком селенье, одном из тех, в которых проходило детство автора. Работа в «Сибирских огнях» открыла путь Коптелову в творческий мир. Именно здесь он прошел свой путь писателя от шуточного рассказа «Поблазнилось» до эпопеи “Великое кочевье”, повествующей о переходе народа от феодализма к социализму. С журналом «Сибирские огни» писатель будет связан все последующие годы своей жизни и как автор, и как член редакционной коллегии, и как сотрудник.

В основу творчества Афанасия Лазаревича Коптелова легла история и культура Алтая, жизнь населения края после революции. В его произведениях показана история страны, которая менялась, переходя от застойного мещанского прошлого к эпохе больших перемен, трудовых и строительных подвигов.

Произведения:

- Коптелов, А. Л. В горах Алтая : роман / А. Коптелов ; худож. Б. Шварц. – М. : Молодая гвардия , 1937. – 137 с.

Полный текст (pdf, 37,05 Мб.) - Коптелов, А. Л. Великое кочевье : роман / А. Коптелов. – Испр. и доп. изд. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1954. – 384, [2] с.

Полный текст (pdf, 57,8 Мб.) - Коптелов, А. Л.Поблазнило // Алтайская деревня : обществ. худож.-лит. и науч.-попул. журн./ Алт. Губерн. Ком. РКП. – Барнаул, 1924. – № 1, октябрь – С. 20-23.

Полный текст (pdf, 787 Кб.) - Коптелов, Афанасий Лазаревич Снежный пик : (повесть) / А. Коптелов. – Барнаул : Алт. краев. изд-во, 1953. – 158, [1] с.

Полный текст (pdf, 50,7 Мб.)

В 1918 г. вместе с А. С. Новиковым-Прибоем П. Г. Низовой приехал в Барнаул, где прожил до 1920 г. Участвовал в местной литературной жизни, публиковался в журнале «Сибирский рассвет». Вернувшись в Москву, по алтайским впечатлениям создал повесть «В горах Алтая» (1925), рассказы «В горных ущельях» (1924), «Золотое озеро» (1924).

Произведения:

- Низовой, П. Г. В горах Алтая : повесть / П. Низовой ; худож. Н. Котов. – 2-е изд. – М. ; Л. : Государственное изд-во, 1927. – 128 с.

Полный текст (pdf, 14,59 Мб.) - Низовой, П. Г. Среди гор : рассказы / П. Низовой. – М., 1925. – 53 с.

Полный текст (pdf, 7,11 Мб.)

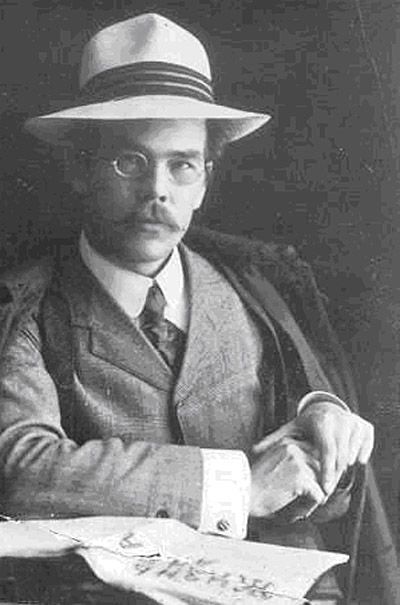

Уже в студенческие годы Николай Рерих избран в члены Русского Археологического Общества. С 1901 года Николай Константинович – секретарь Общества Поощрения Художеств, а с 1906 – директор Художественной Школы. В 1909 году избран академиком Российской Академии Художеств. С 1910 года он возглавляет художественное объединение “Мир искусства”.

В 1917 г. семья Рерихов находилась в Финляндии и, после революционных событий, оказалась за границей.

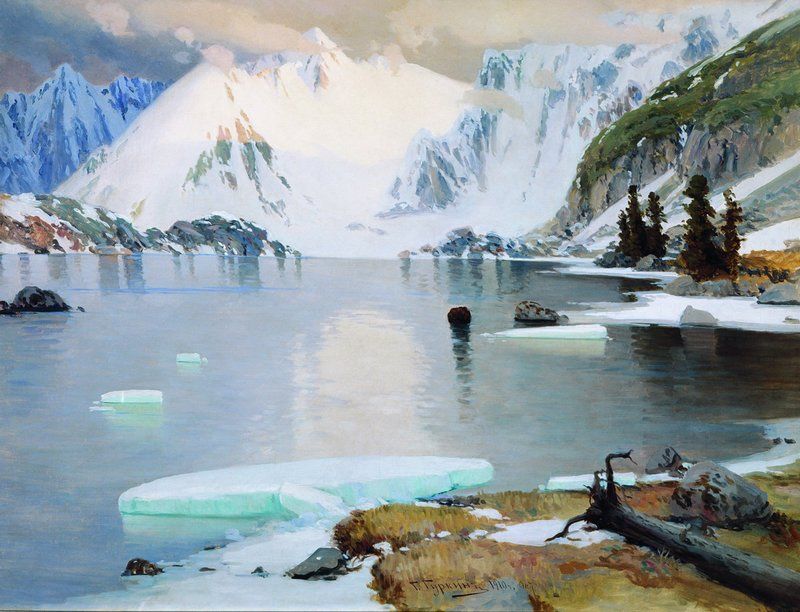

В 1923–1928 гг. семья Рерихов совершает грандиозное путешествие по Индии и Центральной Азии, в Тибет, Северо-западный Китай, на Алтай, в Монголию. За эти годы было написано около 500 картин (циклы «Его Страна», «Знамёна Востока», «Святыни и Твердыни» и др.), исследованы памятники искусства, древние рукописи, обряды и предания, религиозные культы, собраны многочисленные коллекции. Рерих создаёт образы великих Учителей человечества, мыслителей, просветлённых – Христа, Будды, Кришны, Магомета, Конфуция, Лао-цзы, Падма Самбхавы, Миларепы, Нагарджуны, Цонкапы. Именно в эти годы окончательно сложилось его учение о культуре. О путешествии в Центральную Азию и на Алтай Н. К. Рерих написал в своих книгах “Алтай – Гималаи”, “Сердце Азии”.

Произведения:

- Рерих, Н. К. Алтай // Алтай – Гималаи / Н. К. Рерих ; сост. И. М. Богданова ; науч. ред. А. П. Окладников ; предисл. Б. Г. Гафурова ; послесл. А. П. Окладникова ; коммент. С. И. Тюляева, Ю. Г. Решетова. – М. : Мысль, 1974. – С. 238-247.

Полный текст (pdf, 1,74 Мб.) - Рерих, Н. К. Алтай – Гималаи / Н. К. Рерих ; сост. И. М. Богданова ; науч. ред. А. П. Окладников ; предисл. Б. Г. Гафурова ; послесл. А. П. Окладникова ; коммент. С. И. Тюляева, Ю. Г. Решетова. – М. : Мысль, 1974. – 348, [2] с., [14] л. ил.

Полный текст (pdf, 62,5 Мб.) - Рерих, Н. К. Беловодье // Рерих и Алтай : [сборник]. – Новосибирск : РОССАЗИЯ : Сиб. Рерих. о-во, 2006. – С. 155-166.

Полный текст (pdf, 1,48 Мб.) - Рерих, Н. К. Подземные жители // Рерих и Алтай : [сборник]. – Новосибирск : РОССАЗИЯ : Сиб. Рерих. о-во, 2006. – С. 140-155.

Полный текст (pdf, 1,98 Мб.) - Рерих, Н. К. Сердце Азии // Цветы Мории; Пути благословения; Сердце Азии / Николай Рерих. – Рига : Виеда : Междунар. центр Рерихов, 1992. – С. 155-258.

Полный текст (pdf, 17,1 Мб.)

О нем:

- Цесюлевич, Леопольд Рерих на Алтае : к столетию со дня рождения Н. К. Рериха // Алтай : лит.-худож. альманах. – Барнаул. – 1974. – № 3. – С. 65-69.

Полный текст (pdf, 1,19 Мб)

Художественная литература об Алтае 1950-1960 гг.:

Квин Л. И.,

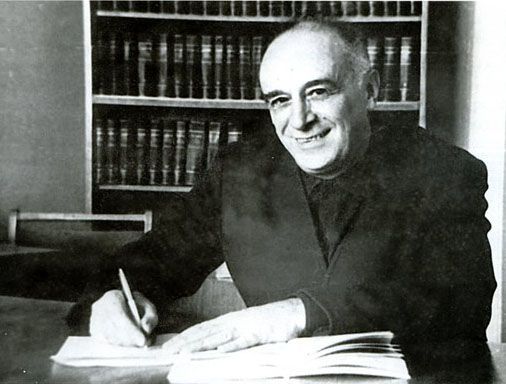

Родился в Риге (Латвия). В 1953 г., увлеченный целинной эпопеей, приехал на Алтай, где прожил большую часть своей жизни. Работал в газете «Сталинская смена» (в 1956 г. переименована в «Молодежь Алтая»), сотрудничал с краевым радио и телевидением. В течение ряда лет был членом редколлегии и редактором журнала «Алтай», членом редколлегии журнала «Барнаул»; ответственным секретарем Алтайской краевой писательской организации (1976-1982). Возглавлял Алтайское краевое отделение фонда милосердия и здоровья.

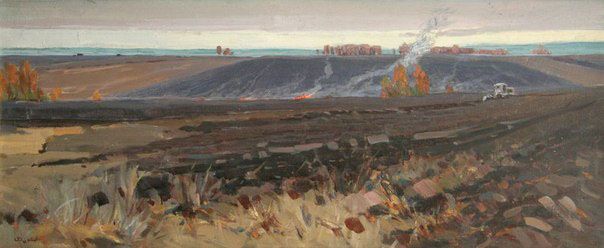

На Алтае разворачивается действие известных документальных повестей Л. И. Квина: «Три жизни Николая Струкова» (1977), «Горький дым костров» (1978), «Хлеб на асфальте не растет» (1988). Облик Алтая целинного был запечатлен писателем в цикле рассказов «Палатки в степи» (1957).

Произведения:

- Квин Л. И. Палатки в степи : рассказы / Л. Квин ; грав. Ю. Авдеева. – М. : Детгиз, 1957. – 109 с.

Полный текст (pdf, 15,6 Мб.)

Художественная литература об Алтае 1970-1980 гг.:

Хейдок А. П., Юдалевич М. И.

Произведения:

- Хейдок, А. П. О Змеиногорске : очерк // Образ Алтая в русской литературе / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. гос. ун-т ; [редкол.: А. И. Куляпин (гл. ред.) и др.]. – Барнаул : Изд. дом “Барнаул”. – Т. 5 : 1970-1980 / [сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Д. В. Марьина]. – 2012. – С. 239-246.

Полный текст (pdf, 3,35 Мб.)

О нем:

- Марьин, Д. Ученик Рериха // Культура Алтайского края. – 2012. – № 3, сент. – С. 20-23.

Полный текст (pdf, 762 Кб)

Произведения:

- Юдалевич, М. И. Ползунов : повесть в стихах / Марк Юдалевич. – Барнаул : Алт. краев изд-во, 1952. – 59 [3] с.

Полный текст доступен в АКУНБ

НАУМОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1838–1901), русский писатель, народник. Родился в Тобольске 16 (28) мая 1838 в семье мелкого чиновника. В семилетнем возрасте лишился матери. Его сиротство скрашивали книги, которые он начал читать с очень раннего возраста, – все, какие попадались ему под руку. В девять лет поступил в томскую гимназию, однако из-за недостатка средств у отца был вынужден уйти из третьего класса. Начались годы полной лишений, полуголодной жизни.

В 1857, чтобы не быть в тягость отцу, который к тому времени вышел в отставку с пустыми руками, Николай Наумов поступил на военную службу юнкером. В эти годы он продолжал усиленно заниматься самообразованием. Через три года Наумов вышел в отставку и перебрался в Санкт-Петербург. Он поступил вольнослушателем в университет, надеясь позднее подготовиться к экзаменам по гимназическому курсу. Надеждам этим не суждено было сбыться. В 1861 вспыхнули студенческие волнения, во время которых в числе других студентов был арестован и Наумов. После этого он вступил на литературное поприще, на котором дебютировал еще в 1858 с рассказом Случай из солдатской жизни, напечатанном в «Военном сборнике» и подписанном псевдонимом Корзунов.

Первые свои произведения из военного быта Наумов издал в «Светоче», затем стал сотрудничать с «Народной беседой», «Искрой», «Очерками» Г.З.Елисеева.

Так как литературные занятия давали ему очень скромный заработок, он решил возвратиться в Сибирь. Вскоре Наумов получил в Мариинске место непременного члена по крестьянским делам, открывшее ему широкое поле для наблюдения за жизнью сибирского крестьянства. Затем Наумов перешел на службу в Томскую губернию, но здесь ему пришлось столкнуться с вопиющими злоупотреблениями и порядками, с которыми он не смог примириться. Вынужденный бросить службу, Наумов вновь поехал в Петербург, чтобы с удвоенной энергией взяться за литературную работу, для которой благодарным материалом служил обильный запас наблюдений, вынесенных им из частых и продолжительных служебных поездок по Сибири.

70-е годы были порой наибольшего расцвета литературной деятельности Наумова. Свои рассказы он печатал в «Деле» и «Отечественных записках»; позднее также в «Устоях», «Русском богатстве», «Восточном обозрении» и других периодических изданиях.

Лучшие произведения Наумова в разные годы выходили отдельными сборниками: Сила солому ломит, Спб, 1874; В забытом крае,1882, Паутина, 1888.

В 1897 в Санкт-Петербурге было издано собрание его сочинений в 2-х томах (в издательстве О.Н.Поповой).

Талантливый бытописатель сибирского крестьянства Н.Наумов по характеру и приемам своего творчества примыкает к группе беллетристов-народников 60-х и 70-х годов. Его очерки и рассказы дышат той же гуманностью, тем же глубоким сочувствием к страданию крестьянина, которыми проникнуты произведения идеалистов современной ему эпохи. Особой симпатией проникнуты образы страстных, энергичных людей, одаренных умом, ясным пониманием дела и готовностью противостоять произволу бесконтрольной сибирской администрации. Эти персонажи соединили в себе «как в фокусе могучие силы, какие таятся в народе»; вставая на защиту эксплуатируемых, они готовы к неизбежным гонениям и другим последствиям их протеста. Таков Дехтерев, бесстрашно обличающий мироедов и благоволящих им сельских властей (Умалишенный); таков Иван Николаич, который «всегда стоял за бедность» и в «любящей и честной душе» которого «все забитое горькой долей находило отголосок» (Юровая); таков Бычков, хранивший в душе «много неискоренимой веры в правду» и т.д.

В 80-е годы имя Наумова все реже появляется в литературе и, наконец, совсем исчезает со сцены. Последние годы своей жизни, разбитый параличом, он уже совсем не мог работать.

Умер Н.И.Наумов 9 (22) декабря 1901 в Томске.

Проверь себя!

Ответь на вопросы викторины «Мифология»

Вид их был ужасен, вместо волос у них были змеи, в руках они держали бичи и факелы. Богинями чего были Алекто, Тисифона и Мегера?