МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ,

былички, бывальщины, нар. устные рассказы,

в к-рых повествуется о встречах человека

с разнообразными сверхъестественными

«существами», с людьми, обладающими

чудодейственными способностями, с

таинственными, неподдающимися объяснению,

явлениями в природе, в жизни. Основу М.

р. всегда составляет художественный

вымысел. Его цель – не унести слушателей

в воображаемый условно фантастический

мир (как в волшебной сказке), а, наоборот,

убедить их в достоверности существования

в реальном мире созданных воображением

фантастических существ, якобы имеющих

возможность вмешиваться в человеческую

жизнь.

М.

р. можно разделить на несколько

сюжетно-тематических групп: 1) о духах

природы – лешем, водяном, русалках,

полевике; 2) о домашних духах, т.е.

«обитателях» крестьянского двора, –

домовом, баннике, кикиморе; 3) о змее,

чертях проклятых; 4) о людях, обладающих

сверхъестественными способностями, о

творящих зло ведьмах оборотнях; 5) о

мертвецах, встающих из могил; 6) о чудесных

кладах; 7) о предсказаниях судьбы;

предзнаменованиях.

в

основе М. р., где бы они ни бытовали, лежат

одни и те же (или близкие, сходные)

сюжетные мотивы, используется один

и тот же круг традиционных образов

демонологических персонажей, почти все

они являются сугубо региональными,

имеют местную окраску.

16. Жанровые особенности преданий. Классификации. «Указатель типов, мотивов и основных элементов преданий» н.А. Криничной. Книга н.А. Криничной «Предания Русского Севера» (1991).

Предание

— это рассказ о прошлом, иногда очень

отдаленном. Предание изображает

действительность в обыденных формах,

хотя при этом обязательно используется

вымысел, а иногда даже фантастика.

Основное назначение преданий — сохранять

память о национальной истории. Предания

стали записываться раньше многих

фольклорных жанров, так как были важным

источником для летописцев. В большом

количестве предания бытуют в устной

традиции и в наши дни.

Это

«устная летопись», жанр несказочной

прозы с установкой на историческую

достоверность. Само слово «предание»

означает ‘сохранять’. Для преданий

характерны ссылки на старых людей,

предков. События преданий концентрируются

вокруг исторических деятелей, которые

независимо от своего социального

положения предстают чаще всего в

идеальном свете. Любое предание исторично

в своей основе, потому что толчком к его

созданию всегда служит подлинный факт:

война с иноземными захватчиками,

крестьянский бунт и проч. Как фольклорный

жанр оно имеет право на художественный

вымысел, предлагает собственную

интерпретацию истории. Сюжетный вымысел

возникает на основе исторического

факта.

Преданиям

свойственна локализация — географическая

приуроченность к селу, озеру, горе, дому

и т. п. Достоверность сюжета подкрепляется

разнообразными материальными

свидетельствами — так называемыми

«следами» героя (им построена

церковь, проложена дорога, подарена

вещь).

Ученые

выделяют разные жанровые разновидности

преданий. Среди них называются предания

исторические, топонимические,

этногенетические, о заселении и освоении

края, о кладах, этиологические,

культурологические — и многие другие.

Приходится признать, что все известные

классификации условны, так как

универсального критерия предложить

невозможно. Часто предания подразделяются

на две группы: исторические и топонимические.

Однако историческими являются все

предания (уже по их жанровой сущности);

следовательно, любое топонимическое

предание также исторично.

По

признаку воздействия формы или содержания

других жанров среди преданий выделяются

группы переходных, периферийных

произведений. Легендарные предания —

это предания с мотивом чуда, в которых

исторические события осмыслены с

религиозной точки зрения. Иное явление

— сказочные сюжеты, приуроченные к

историческим лицам

-Древнейшие

предания

-Предания

о справедливом царе

-Предания

о предводителях народных движений

-Предания

о разбойниках и кладах

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Древняя мифология прочно ассоциируется в сознании современного человека с загадочной Элладой. Именно в Древней Греции этот жанр зародился и получил небывалый расцвет. Что же такое миф, в чем его специфика и какие виды выделяются? Давайте разберемся.

Понятие и суть

Слово «миф» в переводе с языка древних греков означает «сказание» или «предание». Чаще всего основной тематикой подобных произведений была жизнь богов и богоподобных существ, однако нередко в текстах главными действующими лицами становились обыкновенные люди. Мифология представляет собой целостную картину, совокупность разрозненных сказаний.

Создавая мифы, древние люди верили в реальность происходящих в них событий, в этих текстах человек пытался найти объяснение непонятных ему явлений, поэтому первый и важнейший жанровый признак – единство рационального и иррационального начал. Существа, наделенные сверхъестественной силой – боги и богоподобные создания – обитали на небе, под землей и чаще всего походили на людей как внешне, так и особенностями характера. Им были присущи жадность, злоба, коварство, благородство, они влюблялись и страдали, умирали и враждовали друг с другом. Но от людей их отличало наличие особой силы.

Значение мифологии

В литературоведении принято выделять функции мифов, которые представлены в таблице.

|

Функция |

Описание |

|

Коммуникационная |

При помощи мифа древние люди передавали накопленные опыт и знания от поколения к поколению |

|

Познавательная |

Создавая подобные произведения, человек постигал мир, свое место в нем, пытался объяснить причины малопонятных ему явлений природы, чередование времен года, собственную смерть |

Миф воспринимался сознанием древнего человека как правда, достоверный рассказ о том, что происходило в реальности. При помощи этих произведений люди не только пытались объяснить себе причины непонятных им явлений, но и сформировать собственную картину мира.

Типология

Принято выделить несколько видов мифов:

- Этиологические. Представляют собой попытку древнего человека объяснить причины природных явлений: грозы и грома, землетрясений и ураганов. Конечно, этиологическая функция в целом присуща большинству произведений жанра, но есть определенная группа мифов, в которых именно эта особенность играет главенствующую роль. Чаще всего такие мифы встречаются у первобытных жителей планеты Земля и с развитием цивилизации они постепенно стали менее популярны. Примером может служить греческий миф об Арахне, талантливой ткачихе, которая была наказана богиней Афиной за горделивость и обращена в паука, обреченного вечно плести свою паутину.

- Космогонические. Их выдает уже более сложное сознание, появляются такие тексты у большинства древних народов, поскольку человек пытался найти свое место в мире. Это мифы, объясняющие происхождение космоса и богов, земли и людей. Нередко в текстах можно обнаружить вкрапления теории создания мира из хаоса. У многих народностей присутствует своя космогоническая картина мира, но можно выявить и сходные моменты. Например, греки верили, что в Хаосе самозародились первые божества, Уран и Гея, которые и создали остальной мир и его жителей.

- Антропогонические. Некоторыми исследователями включаются в группу космологических, другими выделяются в самостоятельный тип. Это мифы о происхождении человека. Так, пример из греческой мифологии можно привести такой: титан Прометей создал людей из земли и попросил богиню Афину вдохнуть в них жизнь.

- Тотемические. Представляют собой попытку объяснить родство племени с неким животным-тотемом, которое понималось как предок-родоначальник.

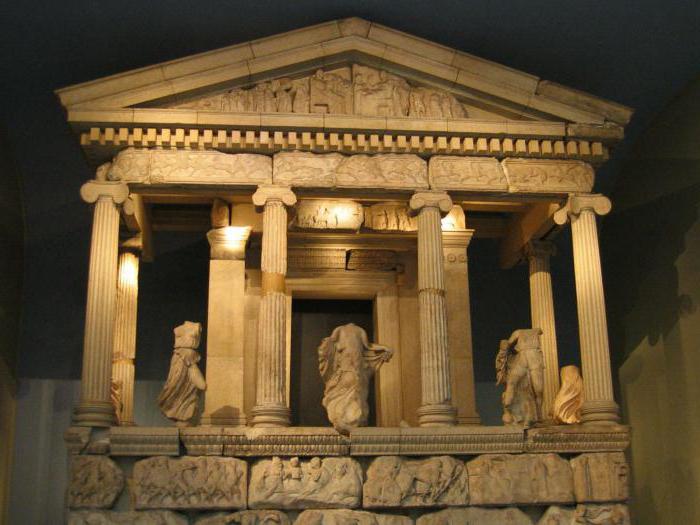

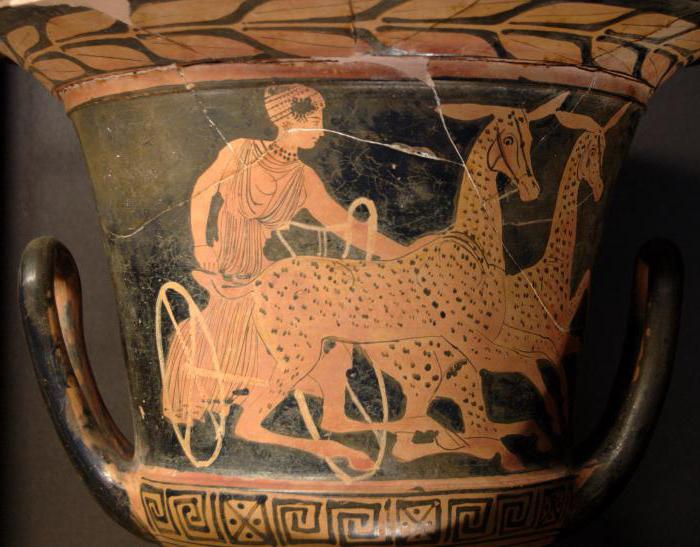

- Астральные, лунарные и солярные. Это тексты о звездах, планетах, Луне и Солнце. Очень много подобных примеров можно обнаружить в восточной мифологии или в преданиях древних индейцев. В греческой мифологии есть упоминание о том, что бог солнца Гелиос, проезжая по небу на своей колеснице, вызывает приход дня.

- Календарные. В них древнее сознание пыталось найти объяснение цикличности в природе: смене дня и ночи, времен года. Нередко в таких текстах божество умирает и воскресает, символизируя собой возрождение самой природы, победу добра над злом.

- Героические. Появились намного позднее вышеперечисленных видов мифов, с примерами которых мы познакомимся позднее. Представляют собой описание подвигов и биографию героя-человека. Чаще всего он отличался мужественностью и силой или обладал какими-либо уникальными особенностями. Странствуя по миру, герой совершал подвиги, защищал простых людей, уничтожал чудовищ. Такие произведения считаются основой появившегося значительно позднее героического эпоса. Таковы подвиги Геракла, Тесея, Персея и других персонажей из греческого мифотворчества.

- Наконец, очень интересны мифы эсхатологические, представляющие собой попытку древних придумать гипотезу конца света. Встречаются такие у многих народов.

В понимании особенностей сознания представителей той или иной цивилизации особую роль играют миф и мифология. Виды мифов отличаются многообразием, но схожие сюжеты нередко встречаются у различных народов, которые географически были разобщены друг от друга. Эту странность исследователи пытаются разгадать уже много лет, но пока нет четкой гипотезы с достоверными аргументами.

Иной подход к классификации

Нередко можно встретить и выделенные иначе виды мифов:

- шумерские;

- библейские;

- античные;

- скандинавские;

- египетские;

- древних индейцев.

Каждый из них отличается уникальной спецификой, собственными сюжетами и героями, своим пониманием космогонии и места человека в мире.

Мифология Эллады

Рассмотрим виды мифов Древней Греции. Исследователи выделяют три периода в развитии мифотворчества Эллады, информация о которых представлена в таблице.

|

Период |

Особенности |

|

Доолимпийский |

Мир населяли демоны и существа, обладающие могучей силой, нередко сверхъестественными навыками. Силы природы обожествляются, четкой картины мира пока нет, есть фетишизм и анимизм |

|

Олимпийский |

Появляется четко сформированный пантеон богов, во главе которого находится Зевс-громовержец, а каждому божеству присваиваются определенные функции. Появляются герои, которые нередко вступают в схватку с чудовищами и одолевают их |

|

Поздний героический |

На смену богам приходят обычные люди – герои, которые совершают подвиги и прославляют свое имя. |

Появление олимпийских мифов связано прежде всего с тем, что человек уже сумел подчинил себе природу, поэтому то или иное явление объяснялось уже не волей некоего мистического демона, а действием человекоподобного бога, который, хотя и обладал бессмертием и силой, но выглядел как обычный человек. Именно в этот период появляется знаменитый цикл о 12 подвигах Геракла и о странствиях хитроумного Одиссея.

Типология греческих мифов

Принято выделять два основных вида мифов античной Греции:

- космогонические;

- героические.

Первые посвящены осмыслению создания мира, вторые раскрывают отважные похождения героев. Для формирования у человека картины сотворения мира и жизни очень важны миф и мифология. Виды мифов Древней Эллады – яркое тому доказательство. Так, греки сначала сформировали свою космогонию, а лишь потом стали придумывать сказания о подвигах простых смертных. Мир был создан из Хаоса, в котором зародились два первых бога – Уран и Гея, супружеская пара и одновременно брат и сестра. Именно они породили циклопов, титанов и младших богов. История Олимпа строилась в кровопролитных войнах, имелось в ней восстание титанов против отца, и попытка Урана уничтожить своих детей – будущих жителей Олимпа, и свержение самого Урана собственным сыном – Зевсом.

Пантеон древних греков

Мы рассмотрели понятие мифа и виды мифов. Теперь познакомимся с основными жителями Олимпа:

- Зевс — верховное божество, бог-громовержец, суровый и властный.

- Гера — супруга верховного бога, богиня домашнего очага и семьи.

- Афина — покровительница мудрости и честного боя.

- Афродита – прекрасная богиня любви.

- Артемида – божество охоты.

- Аид – брат Зевса, владелец подземного царства мертвых.

- Посейдон – бог морей и океанов.

- Арес – бог кровопролитного боя.

- Деметра – богиня плодородия и богатого урожая.

- Гермес — покровительствовал торговле и искусству.

- Аполлон – бог науки и покровитель муз.

Каждый бог имел свое предназначение, но объединяло их одно – возможность помогать людям. Нередко божества проявляли своенравие и наказывали своих «подопечных», поэтому, дабы их задобрить, приносились жертвы. Почетом и уважением пользовались жрецы – служители олимпийцев.

Популярные герои-люди

Виды и значение мифов Древней Греции мы коротко описали. Теперь рассмотрим, какие герои-обычные люди в них действовали.

- Сыновья Зевса и смертных женщин: Персей – спаситель прекрасной Андромеды от морского чудовища и победитель Медузы Горгоны; Геракл, совершивший знаменитые 12 подвигов. Оба героя – сыновья Зевса.

- Простые смертные: Тесей, сумевший победить Минотавра и выбраться из запутанного лабиринта; музыкант Орфей, чье волшебное пение пленяло слух и богов, и смертных; гениальный создатель Дедал, который воплотил в жизнь мечту воспарить над землей и поплатился за это самым ценным – жизнью любимого сына.

Нередко людям божества помогали, иногда – соперничали с ними. И если в олимпийских мифах нашло отражение понимание греками устройства мира, то в героических текстах отображены, прежде всего, представления об идеальном человеке.

Основные виды мифов в философии

Философская наука признает важность и значимость мифов в искусстве и придерживается их традиционной классификации на космогонические и героические. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие философы в своих трудах использовали мифологические сюжеты.

Виды мифов отличаются многообразием, эти тексты помогают нам проникнуть в сознание древних людей и понять, как именно они объясняли то или иное явление, какие человеческие качества для них были важны, как представлялся им процесс сотворения мира и его гибель.

Просмотров 14.8к. Обновлено 20.08.2022

Содержание

- Виды мифов их характеристика и примеры

- Космогонические мифы

- Теогонические

- Антропогонические

- Космологические

- Астральные

- Лунарные

- Солярные

- Этиологические или календарные мифы

- Героические

- Мифы о культурных героях

- Эсхатологические мифы

- Культовые мифы

- Тотемические мифы

- Мифы о духах природы и и существах

При изучении мифологии исследователи выделили определённые виды мифов. Поскольку все народы прошли этап мифотворчества, то в мифах разных народах встречаются похожие сюжеты, герои. Одинаково объясняется происхождение вещей, явлений, принципов мироустройства. И в то же время, историческое своеобразие каждого народа, его географическое положение, климат, самобытность мифологического мышления отличают их друг от друга. Исходя из этого мифы различаются по своей принадлежности к тому или иному виду.

Все виды мифов отличаются многообразием. Они помогают нам проникнуть в сознание наших предков и понять, как именно они объясняли то или иное явление. Какие человеческие качества для них были важны, как представлялся им процесс сотворения мира и его гибель.

Создавая мифы, древние люди верили в реальность происходящих в них событий. В этом была попытка найти объяснение непонятных ему явлений. Поэтому первый и важнейший жанровый признак – единство рационального и иррационального начал. Существа, наделенные сверхъестественной силой – боги и богоподобные создания – обитали на небе или под землей. И чаще всего походили на людей как внешне, так и особенностями характера. Им были присущи жадность, злоба, коварство, благородство. Они влюблялись и страдали, умирали и враждовали друг с другом. Но от людей их отличало наличие особой силы.

Мифы у наших предков сформировались потому, что они воспринимали себя неотъемлемой частью окружающей природы. Их мышление было теснейшим образом связано с эмоциональной и аффектно-моторной сферой. Следствием этого стало очеловечивание окружающей природной среды и «метафорическое» сопоставление природных и социальных объектов.

Виды мифов их характеристика и примеры

- Космогонические — — где описывается возникновение мира благодаря действиям богов

- Теогонические — мифы о происхождении богов, их борьбе за власть и становлении пантеона

- Антропологические — повествующие о сотворении человека, его сущности и предназначенной ему богами судьбе

- Космологические — описывающие построение и развитие мира

- Этиологические (календарные) мифы — о смене временных циклов — дня и ночи, зимы и лета, вплоть до космических циклов

- Героические — повествуют о героических деяниях духов-предков, богов и божеств

- О культурных героях — мифы о происхождении и введении тех или иных культурных благ

- Эсхатологические — где говорится о конце света, конце времен, человека и богов.

- Культовые — условное название мифов, в которых даётся объяснение (мотивировка) какого-либо обряда (ритуала) или иного культового действия

- Тотемические — мифы о животных.

- Сатериологические — имеющие своей темой спасение человека.

Космогонические мифы

– мифы о происхождении мира и вселенной. Как правило, делятся на две группы:

1. Мифы развития — теогонические

2. Мифы творения — антропогонические

- Мифы развития

В мифах развития происхождение мира и Вселенной объясняется эволюцией. Превращением некоего бесформенного первоначального состояния, предшествующего миру и Вселенной. Это могут быть хаос (древнегреческая мифология), небытие (древнеегипетская, скандинавская и др. мифология). «Все было в состоянии неизвестности, все холодное, все в молчании. Все неподвижное, тихое, и пространство неба было пусто…» — из мифов Центральной Америки.

- Мифы творения

В мифах творения акцент делается на утверждении о том, что мир сотворен из каких-то первоначальных элементов (огня, воды, воздуха, земли) сверхъестественным существом-богом, колдуном, творцом (творец может иметь облик человека или животного — гагары, вороны, койота). Самый известный пример мифов творения — библейский рассказ о семи днях творения: «И сказал Бог: Да будет свет… и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью…»

Космогонические мифы выдает более сложное сознание.

Появляются такие мифы у большинства древних народов, поскольку человек пытался найти свое место в мире. Это мифы, объясняющие происхождение космоса и богов, земли и людей. Нередко в текстах можно обнаружить вкрапления теории создания мира из хаоса.

В хаосе все стихии были смешаны. Их разъединение и очищение стало одним из первых элементарных актов творения мироздания. Кроме того, к основным космогоническим актам относятся следующие этапы творения:

- Установление космического пространства. То есть отделение неба от земли, формирование трех космических зон и т. п.

- Создание космической опоры. Например: сотворение первой тверди среди первоначального океана, Мировой горы, Мирового дерева или укрепление на небе солнца.

- Посредничество между отдельными зонами созданного космического пространства. Которое осуществляется нисходящими на землю или в подземное царство богами, жрецами, шаманами. Или даже непосвященными, попавшими на небо или сошедшими в преисподнюю

- Наполнение пространства стихиями. Конкретными объектами (элементами ландшафта, растениями, животными, людьми) и абстрактными сущностями (космическими тканями, дымом, тенями и т. д.). Производимое каким-либо божеством, например Индрой в индийской мифологии

- Сведение всего сущего к единому и выведение всего из единого. В различных мифологиях одновременно присутствует мотив золотого зародыша, Мирового яйца, первоэлемента и образ Вселенной, как единого божества.

Совокупность всех перечисленных актов творения представляет не только сам космогонический процесс, но и его результат, т. е. сотворенный космос. Порядок сотворения мироздания во всех мифологиях подчиняется общей схеме:

хаос ⇒ небо и земля ⇒ солнце, месяц и звезды ⇒ время ⇒ растения ⇒ животные ⇒ человек ⇒ предметы обихода и т. д.

Таким образом, в космогонических мифах становление мира рассматривается как результат введения, с одной стороны, бинарных оппозиций (небо – земля), а с другой – градуальных серий, основанных на убывании или возрастании, например растения – животные – люди.

Сюжет в космогонических мифах развивается в направлении

от внешнего и далекого ⇒ внутреннему и близкому:

прошлого ⇒ настоящему,

божественного ⇒ человеческому,

от космического и природного ⇒ культурному и социальному,

стихий ⇒ конкретным предметам.

Теогонические

К созданию Вселенной бог-творец может привлекать другие силы, например божеств четырех сторон света, духов или гигантского змея, который поддерживает землю.

Бог-творец создает других богов, которые получают более узкую специализацию. Об их происхождении повествуют теогонические мифы , входящие в состав космогонических. Поскольку человек является последним звеном в цепи творения, космогонические мифы включают в себя также и антропогонические мифы , рассказывающие о сотворении человека.

Антропогонические

Это мифы о сотворении человека, мифических первопредков народа, первой человеческой пары и т. п. Космогонические и антропогонические мифы часто взаимосвязаны. Часто одни и те же боги ответственны как за создание мира, так и за создание человека. Другой вариант взаимосвязи — это антропоморфизация мира, когда вселенная возникает из тела первочеловека.

Некоторые исследователи включают их в группу космологических, другие выделяют в самостоятельный тип. Это мифы о происхождении человека. Так, пример из греческой мифологии можно привести такой:

Титан Прометей создал людей из земли и попросил богиню Афину вдохнуть в них жизнь.

Антропогонические мифы являются составной частью мифов космогонических. Согласно многим мифам, человек создается и самых разнообразных материалов: орехов, дерева, праха, глины. Чаще всего, творец создает сначала мужчину, потом женщину. Первый человек обычно наделен даром бессмертия, но он утрачивает его и становится у истоков смертного человечества. Таков библейский Адам, вкусивший плодов с древа познания добра и зла. У некоторых народов бытовало утверждение о происхождении человека от предка-животного (обезьяны, медведя, ворона, лебедя).

Особым типом антропологических мифов являются сказани. Они повествуют не о сотворении человека, а о способе, который дает возможность уже давно существующим людям попасть в земной мир. Так, в мифах североамериканских индейцев племени акома две женщины увидели сон о людях, живущих в подземном мире. Они вырыли яму и освободили людей. Широкое распространение подобные мифы, согласно которым люди вышли на землю из скалы, земли, ямы, иногда из термитника, получили у африканских народов.

Представление о том, что человек, кроме телесной оболочки, имеет еще и душу, способствовало возникновению двойственной природы антропогонических мифов.

Так, миф западно-африканского племени йоруба повествует о том, что бог создал человека в виде двух половин – земной и небесной. Прежде чем сойти на землю, земной человек должен заключить со своим небесным двойником договор. В котором оговорить, на какой срок он отлучится с небес, какие дела совершит и сколько жен и детей будет иметь.

Космологические

Эти мифы как правило делят на три раздела

- Астральные

- Лунарные

- Солярные

Уходят корнями в глубокую древность мифы о происхождении солнца, луны (месяца) и звезд, которые называются соответственно солярными, лунарными и астральными мифами. Это сказания о звездах, планетах, Луне и Солнце. Очень много подобных примеров можно обнаружить в восточной мифологии или в преданиях древних индейцев. В греческой мифологии есть упоминание о том, что бог солнца Гелиос, проезжая по небу на своей колеснице, вызывает приход дня.

Астральные

Характерной чертой астральных мифов является наличие нескольких космических персонажей, которые олицетворяют собой расположенные рядом созвездия. Развитие таких астральных мифов привело к построению системы соответствий между 12 созвездиями и таким же количеством животных. На их основе была создана закономерная картина движения небесных светил, которые описывались посредством мифологических символов – животных. Некоторые мотивы астральных мифов получили широкое распространение по всей территории Евразии. К ним относится известный в славянском и восточно-азиатском варианте мотив изображения звезды или созвездия в виде собаки. Которая стремится сорваться с цепи, что может привести к опасным последствиям для всего мироздания. Не менее распространенным является образ Большой Медведицы в виде колесницы или повозки.

Во многих архаических мифологиях звезды или созвездия представлены как предметы, принадлежащие верхнему миру.

Например, в кельтской мифологии звезды считаются корнями деревьев, растущими на верхнем небе. Существовали также представления о людях, которые некогда жили на земле. Потом они по какой-то причине переместились на небо и превратились в звезды или созвездия.

Некоторые созвездия считались следами движения мифологических героев.

Например, селькупский миф рассказывает о небесном Ие, который отправился в путь, когда дул холодный восточный ветер. Он был плохо одет, поэтому совсем замерз и оставлял на небе следы, которые образовали Млечный Путь.

Взаимное расположение созвездий на небосклоне нередко рассматривалось в мифах, как следствие борьбы друг с другом двух или нескольких мифологических персонажей. Или отождествлялось с изображением какого-либо мифологического сюжета.

Лунарные

Лунарные мифы , которые получили распространение практически у всех народов мира, обычно взаимосвязаны с солярными. Наиболее архаической формой лунарных мифов являются мифы, в которых солнце и месяц (или луна) предстают в образах героев, связанных и вместе. И тем противопоставленных друг другу. Один из них может быть подчинен другому и поэтому вынужден выполнять его поручения.

Солнце чаще всего оказывается отрицательным мифологическим персонажем. Это объясняется меньшей ролью божества луны по сравнению с божеством солнца в развитых мифология. Например в мифах Египта.Так, в бушменском мифе солнце и луна предстают соперниками. Луна убегает от солнца, режущего ее, как ножами, своими лучами. В конце концов от луны остается только один хребет и она начинает просить пощады. Солнце перестает ее преследовать. Тогда луна уходит к себе и снова начинает расти. Затем преследование повторяется.

Солярные

Ранний этап развития солярных мифов ярко представлен мифами бушменов, которые считали солнце человеком со светящимися подмышками. Когда он поднимал руки, на земле становилось светло, а когда опускал, наступала ночь.

В некоторых архаических солярных мифах солнце, так же как и луна, предстает в образе женщины. У солнца обычно есть помощники. Чаще всего это дети, которые зажигают свет. Например, в мифах эвенков в качестве такого помощника выступает младший сын Солнца-женщины — Дылача.

Архаические солярные мифы повествуют о возникновении солнца или об уничтожении лишних солнц.

Так, в мифах народов Нижнего Амура и Сахалина один из персонажей выстрелами из лука гасит лишние солнца.

В древности также распространены были мифы, повествующие об исчезновении и последующем возвращении солнца на небо. Так, в хеттском мифе рассказывается о том, как великий океан, поссорившись с небом, землей и родом людским, захватил бога солнца и укрыл его в своей пучине. Вызволил его из плена бог плодородия Телепинус.

В развитых мифологиях, в отличие от архаических, солнце включается в пантеон богов и является главным божеством или одним из двух главных божеств (обычно солнца и грозы). Подобная тенденция характерна для мифологий Шумера и Древнего Египта.

Во многих мифах говорится о сотворении солнцем всех существ, в том числе людей и животных. К тому же периоду относится представление о солнце, которое выезжает на запряженной лошадьми колеснице, чтобы объехать четыре стороны света. Многие мифологии связывают образ солнца со священным царем-правителем.

Символика архаических солярных мифов, в том числе представление о множественности солнц, о черном солнце нижнего мира и т. п., прослеживается на уровне поэтических образов вплоть до XX века.

Непосредственную взаимосвязь с астральными мифами имеют распространенные в мифологиях развитых народов календарные мифы, являющиеся символическим воспроизведением естественных природных циклов.

Этиологические или календарные мифы

В них древние пытались найти объяснение цикличности в природе: смене дня и ночи, времен года. Нередко в таких текстах божество умирает и воскресает, символизируя собой возрождение самой природы, победу добра над злом.

В таких мифах наши предки также пытались объяснить причины природных явлений: грозы и грома, землетрясений и ураганов. Но особенностью этиологических мифов является то, что, повествуя о происшедшем в глубокой древности, они не вскрывают причину, не объясняют, откуда произошли, предположим, горы, море, светила, а рассказывают о том, что были боги, герои и они создали все окружающее. Календарные мифы так же повествуют и об астрономических наблюдениях, астрологии, встрече нового года, праздниках урожая и других календарных событиях.

Со сменой времён года связана наша славянская Масленица.

Мифы о космических циклах тоже являются разновидностью календарных мифов. Это мифы о том, что мир проходит циклы развития, после которых уничтожается и потом создаётся вновь.

Например, в мифологии ацтеков история мира делится на эпохи различных солнц. Эра первого солнца закончилась уничтожением поколения великанов ягуарами. Эпоха второго солнца завершилась ураганами и исчезновением людей. Эра третьего солнца закончилась вселенским пожаром. Четвёртого солнца закончилась потопом. Согласно их верованиям, чтобы не произошло очередного конца света, необходимо приносить богам человеческие жертвы.

Другим примером подобных мифов являются представления о кальпах и югах в индуизме. Эпоха гибели мира связана в индуизме с Кали-югой и богиней Кали — воплощением разрушения и уничтожения.

Разновидностью мифов о космических циклах являются мифы о Золотом веке, блаженном состоянии человека, жившего когда-то в гармонии с природой. Подобные мифы есть у многих народов. Одним из них является библейская история о Райском саде, восходящая к древнесемитской мифологии. Другой пример — легенда о Сатья-юге в индуизме.

Героические

Повествуют о героических деяниях духов-предков, богов, божеств и людей. Появились намного позднее вышеперечисленных видов мифов. Представляют собой описание подвигов и биографию героя. Чаще всего он отличался мужественностью и силой или обладал какими-либо уникальными способностями. Странствуя по миру, герой совершал подвиги, защищал простых людей, уничтожал чудовищ. Такие произведения считаются основой появившегося значительно позднее героического эпоса. Пройдя все жизненные испытания, герой способен собственными силами поддерживать установившиеся отношения в мире и противостоять их краху. Именно героические мифы легли в основу эпоса, а впоследствии — сказки.

Мифы о культурных героях

Мифы о культурных героях повествуют о том, как человечество овладевало секретами ремесла, земледелия, оседлой жизни, пользования огнем — иначе говоря, как в его жизнь внедрялись те или иные культурные блага.

Особую категорию героев составляют мифические герои, внёсшие серьёзный цивилизационный вклад в культуру народа.

Часто культурный герой является демиургом, участвуя в творении наравне с богами, или является первым законодателем. Добывает или изобретает для людей различные предметы культуры (огонь, культурные растения, орудия труда). Учит их охотничьим приёмам, ремёслам, искусствам. Вводит социальную организацию, брачные правила, магические предписания, ритуалы и праздники.

Самый знаменитый миф подобного рода — древнегреческое сказание о Прометее, двоюродном брате Зевса. Прометей наделил разумом людей, научил их строить дома, корабли, заниматься ремеслами, носить одежды, считать, писать и читать. Различать времена года, приносить жертвы богам, гадать. Внедрил государственные начала и правила совместной жизни. Прометей дал человеку огонь, за что и был покаран Зевсом: прикованный к горам Кавказа, он терпел страшные мучения — орел выклевывал ему печень, ежедневно вырастающую вновь.

Эсхатологические мифы

Наконец, очень интересны мифы эсхатологические, представляющие собой попытку древних придумать гипотезу конца света.

Эти мифы существуют наряду с космогоническими и связаны с противостоянием сил хаоса и космоса. Повествуют о судьбе человечества, о пришествии «конца света» и наступлении «конца времен». В них поднимаются темы катастроф и возмездия богов. Эта категория мифов возникла сравнительно поздно.

Попрание и нарушение человеком норм морали, закона, а также преступления и распри приводят их к гибели. Мир погибает в огне, космических катаклизмах, от голода и земных катастроф.

Одной разновидностью таких мифов являются сказания о предполагаемом конце света в будущем. Например, германский — о Рагнарёке. Другой их разновидностью являются мифы о том, что подобные события уже происходили в прошлом, и между мифическим миром и современным лежат периоды катастроф. В различных мифах причиной уничтожения мира может быть всемирный потоп, мировой пожар, уничтожение предшествующих поколений, гибель богов, и другие сюжеты.

Наибольшее значение в культурно-историческом процессе сыграли эсхатологические представления, сформулированные в знаменитом библейском «Апокалипсисе». «Грядет второе пришествие Христа — он придет не как жертва, а как Страшный Судия, подвергающий суду живых и мертвых. Наступит «конец времен», и праведники будут предопределены к жизни вечной, грешники же к вечным мучениям».

Культовые мифы

Это мифы повествующие о культах и обрядах.

Наиболее примитивными культовыми мифами являются тотемические, сопровождающие обряды переодевания в тотемических предков. Культовые мифы часто являются эзотерическими, то есть их смысл знает только ограниченное число людей, часто достигших совершеннолетия мужчин. Такие мифы связаны с обрядом инициации. Когда достигший совершеннолетия член племени должен пройти через испытания с последующим посвящением в мужчины и приобщением к эзотерической традиции

Не все культовые мифы возможно описать и исследовать, так как многие из них держатся в секрете адептами культа и не разглашаются посторонним.

Не подлежит сомнению, что если не все, то большинство религиозных обрядов сопровождались культовыми мифами. Однако до сих пор остается спорным вопрос о том, создавался ли обряд на основе мифа или миф сочинялся в обоснование обряда. Множество фактов из религии разных народов свидетельствует о первичности обряда, который во все времена являлся самой устойчивой частью религии. Связанные же с ним мифологические представления нередко заменялись новыми, при этом первоначальный смысл обряда утрачивался. Некоторые религиозные действа, наоборот, складывались на основе какого-либо предания и выступали как бы в качестве его инсценировки.

Таким образом, в древних культурах миф и обряд развивались в тесной взаимосвязи и составляли единое мировоззренческое и структурное целое. Они являлись двумя аспектами первобытной культуры – «теоретическим», или словесным, и «практическим».

Эти мифы представляют собой как бы священное духовное сокровище племени, поскольку связаны с заветными традициями, существовавшими с незапамятных времен. Они утверждают установленную в обществе систему ценностей и способствуют поддержанию определенных норм поведения. Миф, особенно культовый, выступает в качестве обоснования существующего в обществе и мире порядка.

Культовый миф всегда считался священным, поэтому был окружен глубокой тайной и являлся достоянием тех, кто был посвящен в соответствующий религиозный ритуал. Культовые мифы составляли эзотерическую , т. е. обращенную вовнутрь, категорию мифов. Кроме того, религиозная мифология включала и другую, экзотерическую, или обращенную вовне, категорию мифов, которые были придуманы специально с целью запугивания непосвященных, особенно детей и женщин.

Тотемические мифы

Это мифы о животных. Представляют собой попытку объяснить родство племени с неким животным-тотемом, которое понималось как предок-родоначальник.

Тотемизм является одним из древнейших верований, сохранившихся у некоторых народов до настоящего времени. Некоторые учёные считают, что именно из веры в кровное родство людей и животных возникли мифы об оборотнях — легенды о перевоплощении человека в волка, тигра, медведя и др.

Животные являются не только героями космогонических мифов — образы животных нередко используются и для его описания — космографии. Так, например, в древнеиндийских поверьях землю держат на спинах семь слонов, они стоят на спине черепахи, а та, в свою очередь, на змее. Подобную роль нередко играет и рыба. Резкое движение рыбы, на которой покоится земля, приводит к землетрясению, когда же она опускает голову, начинается наводнение. Древние египтяне изображали небо в виде коровы Нут, которая родила Ра, золотого телёнка.

Почётное место занимают мифы о животных и среди астральных мифов. С созвездием Пса, Льва, Лебедя, Орла, Скорпиона, Рыб связаны красивые легенды. Китайский зодиак также связан с мифами о животных. Существуют также легенды о происхождении самого зодиака.

Животные выступали также в роли основателей новой культурно-социальной традиции — устройство общества, обучение ремёслам и т. п.. Так, в древнем Китае — Бянь Цяо — покровитель врачей, целителей: существо с птичьим клювом и крыльями летучей мыши. Ди Ку — небесный владыка, имел голову птицы и туловище обезьяны. Герой Фуси, научивший людей рыболовству и охоте, а также иероглифической письменности, сначала изображался в образе птицы. Около двух тысячелетий назад его стали представлять человеком с телом дракона, сходного обликом с прародительницей Нюйвой, духом дождя (порой — царевной-лягушкой) с телом змеи. Они образовали родственную пару, олицетворяя женское и мужское начало, двойственность бытия, символы инь и ян.

И в заключении хочу упомянуть ещё об одном разделе мифологии который почему-то не относят ни к одному из видов мифов.

Мифы о духах природы и и существах

Духи — низший уровень мифологических существ, которые находились в постоянном общении с человеком. Такими были духи рода, духи покровители человека, духи болезней, духи жилищ, природы (озер, лесов, гор и т.д.).

В верованиях народа по-прежнему сохранилась так называемая низшая мифология. Основу которой составляют представления о разных духах природы – лесных, горных, речных, морских, связанных с земледелием, плодородием земли и растительностью.

Мифы о духах оказались самыми устойчивыми из всех, которые дошли до наших дней в произведениях фольклора и поверьях многих европейских народов, несмотря на свою грубость и непосредственность. Представления же о великих богах, характерные для высшей мифологии, существующие у древних кельтов, германцев и славян, практически полностью исчезли из народной памяти и только частично слились с образами христианских святых.

По существу, мифы были для древних людей «пособием по мироустройству». Для нас же они являются источником информации о том, как мыслил древний человек. Как формировались его представления о мире и как развивалась философская мысль. Как обобщался практический и социальный жизненный опыт, как возникала потребность в художественном творчестве.

Инфоурок

›

Другое

›Презентации›Презентация. мифологические рассказы забайкалья

Презентация. мифологические рассказы забайкалья

Скачать материал

Скачать материал

- Курс добавлен 13.12.2022

аудиоформат

- Сейчас обучается 36 человек из 21 региона

- Сейчас обучается 133 человека из 49 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Презентация учителя русского языка и литературы МОУ сош №10 г. Читы Кобозовой О.А.

Мифологические

рассказы Забайкалья -

2 слайд

Мифология как система миропонимания

Когда стало «просыпаться» сознание древнего человека, он начал осмыслять окружающий его мир. Его интересовало всё: почему днём светло, а ночью темно? Почему дует ветер? Куда «уходит солнце? Как получается снег?

Древний человек пробовал объяснить себе мир. Первым шагом формирования мифологического миропонимания стали древнейшие формы религии: анимизм, антропоморфизм, тотемизм. Отголоски древних религий дошли до наших дней. Вот пример: на севере нашей области живут эвенки, которые до сих пор отмечают праздник медведя.

Медведя древние эвенки считали своим прародителем и поклонялись ему, эта форма древней религии – тотемизм.

Воображение первобытного человека создало образы неких существ , повелевающих лесами, полями, водами рек, озёр. Так появились лешие, водяные.

Занятия скотоводством и земледелием расширили демонологию восточных славян: появились духи крестьянского двора: домовой, банник.

Мифологические рассказы становятся частью духовной культуры славян и частью его быта, поэтому сохранились до наших дней. -

3 слайд

Собирание мифологических рассказов Забайкалья

В собирании и изучении материалов о мифологических воззрениях старожилого населения нашего края началось в 19-ом веке. Особую роль в этом сыграли два фольклориста – К.Д.Логиновскийи В.П.Зиновьев.

К.Д.Логиновский в конце 19-го века буквально вдоль и поперёк исколесил Забайкалье, собирая « старые обычаи, поверия, суеверия, верования в духов».

С 1966-го по 1982-ой год собиранием мифологических рассказов занимался В.П. Зиновьев, его исследования носили систематический характер. Он собрал в Забайкалье 419 мифологических рассказов.

Деятельность этих исследователей отличалась подходами к собиранию, поэтому их материалы дополняют друг друга и имеют очень большое значение для изучения мифологических рассказов нашего края. -

4 слайд

Бывальщины и былички

Мифологические рассказы Забайкалья – это такие устные рассказы, преподносимые рассказчиками как действительные, достоверные «случаи», в которых повествуется о встречах человекас разнообразными сверхъестественными «существами», с людьми, обладающими сверхъестественными, чудодейственными способностями, с таинственными, не поддающимися объяснению явлениями в природе и в жизни.

По жанру мифологические рассказы делятся на бывальщины и былички. Былички содержат один эпизод в повествовании, а бывальщины – несколько.

Все мифологические рассказы можно разделить на несколько тематических групп:

1) о духах природы – лешем, водяном, русалках, полевеке

2) о домашних духах – домовом, баннике, кикиморе

3) о змее,чертях, проклятых

4) о ведьмах, колдунах

5) о мертвецах, встающих из могил -

-

6 слайд

Структура построения мифологического рассказа

В экспозиции рассказа подчёркивается правдивость «случая», указыавется, с кем, где, и когда он происходит

Завязкой служит подробное сообщение об обстоятельствах , приведших «очевидца» к столкновению с необыкновенным.

Кульминация – момент самого «столкновения» — «встречи» человека с представителями потустороннего мира.

Развязкой мифологического рассказа становится либо сообщение о последствиях для человека этой « встречи».

Поскольку мифологический рассказ – рассказ о необыкновенном, о встрече с потусторонними силами, он всегда страшен. Его действие происходит в сумерках, ночью, в туман, на пустынном месте, на кладбище, на болоте или на берегу реки, в заброшенной шахте.

Практически все бывальщины и былички носят поучительный характер, так как выводы сводятся к следующему: почитай родителей, уважай старших, не ругайся чёрным словом -

-

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 056 784 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

Рейтинг:

4 из 5

- 07.01.2016

- 2080

- 11

Рейтинг:

4 из 5

- 07.01.2016

- 3562

- 50

Рейтинг:

5 из 5

- 07.01.2016

- 954

- 2

- 07.01.2016

- 860

- 0

- 07.01.2016

- 1518

- 7

- 07.01.2016

- 724

- 3

- 07.01.2016

- 1310

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»

-

Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»

-

Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»

-

Курс повышения квалификации «Деловой русский язык»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»

-

Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»

-

Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного вуза»

-

Курс профессиональной переподготовки «Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»

-

Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»

-

Скачать материал

-

07.01.2016

2841

-

PPTX

2.1 мбайт -

46

скачиваний -

Рейтинг:

5 из 5 -

Оцените материал:

-

-

Настоящий материал опубликован пользователем Кобозова Ольга Анатольевна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал

-

- На сайте: 7 лет

- Подписчики: 0

- Всего просмотров: 3774

-

Всего материалов:

2

Myth is a folklore genre consisting of narratives that play a fundamental role in a society, such as foundational tales or origin myths. Since «myth» is widely used to imply that a story is not objectively true, the identification of a narrative as a myth can be highly controversial. Many adherents of religions view their own religions’ stories as truth and so object to their characterization as myth, the way they see the stories of other religions. As such, some scholars label all religious narratives «myths» for practical reasons, such as to avoid depreciating any one tradition because cultures interpret each other differently relative to one another.[1] Other scholars avoid using the term «myth» altogether and instead use different terms like «sacred history», «holy story», or simply «history» to avoid placing pejorative overtones on any sacred narrative.[2]

Myths are often endorsed by secular and religious authorities and are closely linked to religion or spirituality.[3] Many societies group their myths, legends, and history together, considering myths and legends to be true accounts of their remote past.[3][4][5][6] In particular, creation myths take place in a primordial age when the world had not achieved its later form.[3][7][8][9] Other myths explain how a society’s customs, institutions, and taboos were established and sanctified.[3][8] There is a complex relationship between recital of myths and the enactment of rituals.

The main characters in myths are usually non-humans, such as gods, demigods, and other supernatural figures.[10][4][11][12] Others include humans, animals, or combinations in their classification of myth.[13] Stories of everyday humans, although often of leaders of some type, are usually contained in legends, as opposed to myths.[10][12] Myths are sometimes distinguished from legends in that myths deal with gods, usually have no historical basis, and are set in a world of the remote past, very different from that of the present.[12][14]

Definitions

Myth

Definitions of «myth» vary to some extent among scholars, though Finnish folklorist Lauri Honko offers a widely-cited definition:

Myth, a story of the gods, a religious account of the beginning of the world, the creation, fundamental events, the exemplary deeds of the gods as a result of which the world, nature and culture were created together with all parts thereof and given their order, which still obtains. A myth expresses and confirms society’s religious values and norms, it provides a pattern of behavior to be imitated, testifies to the efficacy of ritual with its practical ends and establishes the sanctity of cult.[2]

Another definition of myth comes from myth criticism theorist and professor José Manuel Losada. According to Cultural Myth Criticism, the studies of myth must explain and understand “myth from inside”, that is, only “as a myth”. Losada defines myth as “a functional, symbolic and thematic narrative of one or several extraordinary events with a transcendent, sacred and supernatural referent; that lacks, in principle, historical testimony; and that refers to an individual or collective, but always absolute, cosmogony or eschatology”.[15][16]

Scholars in other fields use the term «myth» in varied ways.[17][18][19] In a broad sense, the word can refer to any traditional story,[20][21][22] popular misconception or imaginary entity.[23]

Though myth and other folklore genres may overlap, myth is often thought to differ from genres such as legend and folktale in that neither are considered to be sacred narratives.[24][25] Some kinds of folktales, such as fairy stories, are not considered true by anyone, and may be seen as distinct from myths for this reason.[26][27][28] Main characters in myths are usually gods, demigods or supernatural humans,[3][29][30] while legends generally feature humans as their main characters.[3][31] Many exceptions and combinations exist, as in the Iliad, Odyssey and Aeneid.[32][33] Moreover, as stories spread between cultures or as faiths change, myths can come to be considered folktales, their divine characters recast as either as humans or demihumans such as giants, elves and faeries.[29][34][35] Conversely, historical and literary material may acquire mythological qualities over time. For example, the Matter of Britain (the legendary history of Great Britain, especially those focused on King Arthur and the knights of the Round Table)[36] and the Matter of France, seem distantly to originate in historical events of the 5th and 8th-centuries respectively, and became mythologised over the following centuries.

In colloquial use, «myth» can also be used of a collectively held belief that has no basis in fact, or any false story.[37] This usage, which is often pejorative,[38] arose from labelling the religious myths and beliefs of other cultures as incorrect, but it has spread to cover non-religious beliefs as well.[39]

As commonly used by folklorists and academics in other relevant fields, such as anthropology, «myth» has no implication whether the narrative may be understood as true or otherwise.[40] Among biblical scholars of both the Old and New Testament, the word «myth» has a technical meaning, in that it usually refers to «describe the actions of the other‐worldly in terms of this world» such as the Creation and the Fall.[41]

Mythology

Opening lines of one of the Mabinogi myths from the Red Book of Hergest (written pre-13c, incorporating pre-Roman myths of Celtic gods):

Gereint vab Erbin. Arthur a deuodes dala llys yg Caerllion ar Wysc…

(Geraint the son of Erbin. Arthur was accustomed to hold his Court at Caerlleon upon Usk…)

In present use, «mythology» usually refers to the collection of myths of a group of people.[42] For example, Greek mythology, Roman mythology, Celtic mythology and Hittite mythology all describe the body of myths retold among those cultures.[43]

«Mythology» can also refer to the study of myths and mythologies.

Mythography

The compilation or description of myths is sometimes known as «mythography», a term also used for a scholarly anthology of myths or of the study of myths generally.[44]

Key mythographers in the Classical tradition include:[45]

- Ovid (43 BCE–17/18 CE), whose tellings of myths have been profoundly influential;

- Fabius Planciades Fulgentius, a Latin writer of the late-5th to early-6th centuries, whose Mythologies (Latin: Mitologiarum libri III) gathered and gave moralistic interpretations of a wide range of myths;

- the anonymous medieval Vatican Mythographers, who developed anthologies of Classical myths that remained influential to the end of the Middle Ages; and

- Renaissance scholar Natalis Comes, whose ten-book Mythologiae became a standard source for classical mythology in later Renaissance Europe.

Other prominent mythographies include the thirteenth-century Prose Edda attributed to the Icelander Snorri Sturluson, which is the main surviving survey of Norse Mythology from the Middle Ages.

Jeffrey G. Snodgrass (professor of anthropology at the Colorado State University[46]) has termed India’s Bhats as mythographers.[47]

Myth Criticism

Myth criticism is a system of anthropological interpretation of culture created by French philosopher Gilbert Durand. Scholars have used myth criticism to explain the mythical roots of contemporary fiction, which means that modern myth criticism needs to be interdisciplinary.

José Manuel Losada offers his own methodologic, hermeneutic and epistemological approach to myth. While assuming mythopoetical perspectives, Losada’s Cultural Myth Criticism takes a step further, incorporating the study of the transcendent dimension (its function, its disappearance) to evaluate the role of myth as a mirror of contemporary culture.

Cultural Myth Criticism

Cultural myth criticism, without abandoning the analysis of the symbolic, invades all cultural manifestations and delves into the difficulties in understanding myth today. This cultural myth criticism studies mythical manifestations in fields as wide as literature, film and television, theater, sculpture, painting, video games, music, dancing, the Internet and other artistic fields.

Myth criticism, a discipline that studies myths (mythology contains them, like a pantheon its statues), is by nature interdisciplinary: it combines the contributions of literary theory, the history of literature, the fine arts and the new ways of dissemination in the age of communication. Likewise, it undertakes its object of study from its interrelation with other human and social sciences, in particular sociology, anthropology and economics. The need for an approach, for a methodology that allows us to understand the complexity of the myth and its manifestations in contemporary times, is justified.[48]

Mythos

Because «myth» is sometimes used in a pejorative sense, some scholars have opted for «mythos» instead.[43] «Mythos» now more commonly refers to its Aristotelian sense as a «plot point» or to a body of interconnected myths or stories, especially those belonging to a particular religious or cultural tradition.[49] It is sometimes used specifically for modern, fictional mythologies, such as the world building of H. P. Lovecraft.

Mythopoeia

Mythopoeia (mytho- + -poeia, ‘I make myth’) was termed by J. R. R. Tolkien, amongst others, to refer to the «conscious generation» of mythology.[50][51] It was notoriously also suggested, separately, by Nazi ideologist Alfred Rosenberg.

Etymology

Odysseus Overcome by Demodocus’ Song, by Francesco Hayez, 1813–15

The word «myth» comes from Ancient Greek μῦθος (mȳthos),[52] meaning ‘speech, narrative, fiction, myth, plot’. In Anglicised form, this Greek word began to be used in English (and was likewise adapted into other European languages) in the early 19th century, in a much narrower sense, as a scholarly term for «[a] traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining a natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events.»[37][49]

In turn, Ancient Greek μυθολογία (mythología, ‘story’, ‘lore’, ‘legends’, or ‘the telling of stories’) combines the word mȳthos with the suffix —λογία (-logia, ‘study’) in order to mean ‘romance, fiction, story-telling.’[53] Accordingly, Plato used mythología as a general term for ‘fiction’ or ‘story-telling’ of any kind.

The Greek term mythología was then borrowed into Late Latin, occurring in the title of Latin author Fulgentius’ 5th-century Mythologiæ to denote what we now call classical mythology—i.e., Greco-Roman etiological stories involving their gods. Fulgentius’ Mythologiæ explicitly treated its subject matter as allegories requiring interpretation and not as true events.[54]

The Latin term was then adopted in Middle French as mythologie. Whether from French or Latin usage, English adopted the word «mythology» in the 15th century, initially meaning ‘the exposition of a myth or myths,’ ‘the interpretation of fables,’ or ‘a book of such expositions’. The word is first attested in John Lydgate’s Troy Book (c. 1425).[55][57][58]

From Lydgate until the 17th or 18th century, «mythology» meant a moral, fable, allegory or a parable, or collection of traditional stories,[55][60] understood to be false. It came eventually to be applied to similar bodies of traditional stories among other polytheistic cultures around the world.[55]

Thus «mythology» entered the English language before «myth». Johnson’s Dictionary, for example, has an entry for mythology, but not for myth.[63] Indeed, the Greek loanword mythos[65] (pl. mythoi) and Latinate mythus[67] (pl. mythi) both appeared in English before the first example of «myth» in 1830.[70]

Interpretations

Comparative mythology

Comparative mythology is a systematic comparison of myths from different cultures. It seeks to discover underlying themes that are common to the myths of multiple cultures. In some cases, comparative mythologists use the similarities between separate mythologies to argue that those mythologies have a common source. This source may inspire myths or provide a common «protomythology» that diverged into the mythologies of each culture.[71]

Functionalism

A number of commentators have argued that myths function to form and shape society and social behaviour. Eliade argued that one of the foremost functions of myth is to establish models for behavior[72][73] and that myths may provide a religious experience. By telling or reenacting myths, members of traditional societies detach themselves from the present, returning to the mythical age, thereby coming closer to the divine.[5][73][74]

Honko asserted that, in some cases, a society reenacts a myth in an attempt to reproduce the conditions of the mythical age. For example, it might reenact the healing performed by a god at the beginning of time in order to heal someone in the present.[2] Similarly, Barthes argued that modern culture explores religious experience. Since it is not the job of science to define human morality, a religious experience is an attempt to connect with a perceived moral past, which is in contrast with the technological present.[75]

Pattanaik defines mythology as «the subjective truth of people communicated through stories, symbols and rituals.»[76] He says, «Facts are everybody’s truth. Fiction is nobody’s truth. Myths are somebody’s truth.»[77]

Euhemerism

One theory claims that myths are distorted accounts of historical events.[78][79] According to this theory, storytellers repeatedly elaborate upon historical accounts until the figures in those accounts gain the status of gods.[78][79] For example, the myth of the wind-god Aeolus may have evolved from a historical account of a king who taught his people to use sails and interpret the winds.[78] Herodotus (fifth-century BCE) and Prodicus made claims of this kind.[79] This theory is named euhemerism after mythologist Euhemerus (c. 320 BCE), who suggested that Greek gods developed from legends about humans.[79][80]

Allegory

Some theories propose that myths began as allegories for natural phenomena: Apollo represents the sun, Poseidon represents water, and so on.[79] According to another theory, myths began as allegories for philosophical or spiritual concepts: Athena represents wise judgment, Aphrodite romantic desire, and so on.[79] Müller supported an allegorical theory of myth. He believed myths began as allegorical descriptions of nature and gradually came to be interpreted literally. For example, a poetic description of the sea as «raging» was eventually taken literally and the sea was then thought of as a raging god.[81]

Personification

Some thinkers claimed that myths result from the personification of objects and forces. According to these thinkers, the ancients worshiped natural phenomena, such as fire and air, gradually deifying them.[82] For example, according to this theory, ancients tended to view things as gods, not as mere objects.[83] Thus, they described natural events as acts of personal gods, giving rise to myths.[84]

Ritualism

According to the myth-ritual theory, myth is tied to ritual.[85] In its most extreme form, this theory claims myths arose to explain rituals.[86] This claim was first put forward by Smith,[87] who argued that people begin performing rituals for reasons not related to myth. Forgetting the original reason for a ritual, they account for it by inventing a myth and claiming the ritual commemorates the events described in that myth.[88] James George Frazer — author of «The Golden Bough», a book on the comparative study of mythology and religion — argued that humans started out with a belief in magical rituals; later, they began to lose faith in magic and invented myths about gods, reinterpreting their rituals as religious rituals intended to appease the gods.[89]

Academic discipline history

Historically, important approaches to the study of mythology have included those of Vico, Schelling, Schiller, Jung, Freud, Lévy-Bruhl, Lévi-Strauss, Frye, the Soviet school, and the Myth and Ritual School.[90]

Ancient Greece

The critical interpretation of myth began with the Presocratics.[91] Euhemerus was one of the most important pre-modern mythologists. He interpreted myths as accounts of actual historical events, though distorted over many retellings.

Sallustius divided myths into five categories:[92]

- theological;

- physical (or concerning natural law);

- animistic (or concerning soul);

- material; and

- mixed, which concerns myths that show the interaction between two or more of the previous categories and are particularly used in initiations.

Plato condemned poetic myth when discussing education in the Republic. His critique was primarily on the grounds that the uneducated might take the stories of gods and heroes literally. Nevertheless, he constantly referred to myths throughout his writings. As Platonism developed in the phases commonly called Middle Platonism and neoplatonism, writers such as Plutarch, Porphyry, Proclus, Olympiodorus, and Damascius wrote explicitly about the symbolic interpretation of traditional and Orphic myths.[93]

Mythological themes were consciously employed in literature, beginning with Homer. The resulting work may expressly refer to a mythological background without itself becoming part of a body of myths (Cupid and Psyche). Medieval romance in particular plays with this process of turning myth into literature. Euhemerism, as stated earlier, refers to the rationalization of myths, putting themes formerly imbued with mythological qualities into pragmatic contexts. An example of this would be following a cultural or religious paradigm shift (notably the re-interpretation of pagan mythology following Christianization).

European Renaissance

Interest in polytheistic mythology revived during the Renaissance, with early works of mythography appearing in the sixteenth century, among them the Theologia Mythologica (1532).

19th century

The first modern, Western scholarly theories of myth appeared during the second half of the 19th century[91]—at the same time as «myth» was adopted as a scholarly term in European languages.[37][49] They were driven partly by a new interest in Europe’s ancient past and vernacular culture, associated with Romantic Nationalism and epitomised by the research of Jacob Grimm (1785–1863). This movement drew European scholars’ attention not only to Classical myths, but also material now associated with Norse mythology, Finnish mythology, and so forth. Western theories were also partly driven by Europeans’ efforts to comprehend and control the cultures, stories and religions they were encountering through colonialism. These encounters included both extremely old texts such as the Sanskrit Rigveda and the Sumerian Epic of Gilgamesh, and current oral narratives such as mythologies of the indigenous peoples of the Americas or stories told in traditional African religions.[96]

The intellectual context for nineteenth-century scholars was profoundly shaped by emerging ideas about evolution. These ideas included the recognition that many Eurasian languages—and therefore, conceivably, stories—were all descended from a lost common ancestor (the Indo-European language) which could rationally be reconstructed through the comparison of its descendant languages. They also included the idea that cultures might evolve in ways comparable to species.[96] In general, 19th-century theories framed myth as a failed or obsolete mode of thought, often by interpreting myth as the primitive counterpart of modern science within a unilineal framework that imagined that human cultures are travelling, at different speeds, along a linear path of cultural development.[97]

Nature

One of the dominant mythological theories of the latter 19th century was nature mythology, the foremost exponents of which included Max Müller and Edward Burnett Tylor. This theory posited that «primitive man» was primarily concerned with the natural world. It tended to interpret myths that seemed distasteful to European Victorians—such as tales about sex, incest, or cannibalism—as metaphors for natural phenomena like agricultural fertility.[98] Unable to conceive impersonal natural laws, early humans tried to explain natural phenomena by attributing souls to inanimate objects, thus giving rise to animism.

According to Tylor, human thought evolved through stages, starting with mythological ideas and gradually progressing to scientific ideas.[99] Müller also saw myth as originating from language, even calling myth a «disease of language.» He speculated that myths arose due to the lack of abstract nouns and neuter gender in ancient languages. Anthropomorphic figures of speech, necessary in such languages, were eventually taken literally, leading to the idea that natural phenomena were in actuality conscious or divine.[81] Not all scholars, not even all 19th-century scholars, accepted this view. Lucien Lévy-Bruhl claimed that «the primitive mentality is a condition of the human mind and not a stage in its historical development.»[100] Recent scholarship, noting the fundamental lack of evidence for «nature mythology» interpretations among people who actually circulated myths, has likewise abandoned the key ideas of «nature mythology.»[101][98]

Ritual

Frazer saw myths as a misinterpretation of magical rituals, which were themselves based on a mistaken idea of natural law. This idea was central to the «myth and ritual» school of thought.[102] According to Frazer, humans begin with an unfounded belief in impersonal magical laws. When they realize applications of these laws do not work, they give up their belief in natural law in favor of a belief in personal gods controlling nature, thus giving rise to religious myths. Meanwhile, humans continue practicing formerly magical rituals through force of habit, reinterpreting them as reenactments of mythical events. Finally, humans come to realize nature follows natural laws, and they discover their true nature through science. Here again, science makes myth obsolete as humans progress «from magic through religion to science.»[89] Segal asserted that by pitting mythical thought against modern scientific thought, such theories imply modern humans must abandon myth.[103]

20th century

The earlier 20th century saw major work developing psychoanalytical approaches to interpreting myth, led by Sigmund Freud, who, drawing inspiration from Classical myth, began developing the concept of the Oedipus complex in his 1899 The Interpretation of Dreams. Jung likewise tried to understand the psychology behind world myths. Jung asserted that all humans share certain innate unconscious psychological forces, which he called archetypes. He believed similarities between the myths of different cultures reveals the existence of these universal archetypes.[104]

The mid-20th century saw the influential development of a structuralist theory of mythology, led by Lévi-Strauss. Strauss argued that myths reflect patterns in the mind and interpreted those patterns more as fixed mental structures, specifically pairs of opposites (good/evil, compassionate/callous), rather than unconscious feelings or urges.[105] Meanwhile, Bronislaw Malinowski developed analyses of myths focusing on their social functions in the real world. He is associated with the idea that myths such as origin stories might provide a «mythic charter»—a legitimisation—for cultural norms and social institutions.[106] Thus, following the Structuralist Era (c. 1960s–1980s), the predominant anthropological and sociological approaches to myth increasingly treated myth as a form of narrative that can be studied, interpreted, and analyzed like ideology, history, and culture. In other words, myth is a form of understanding and telling stories that are connected to power, political structures, and political and economic interests.[citation needed]

These approaches contrast with approaches, such as those of Joseph Campbell and Eliade, which hold that myth has some type of essential connection to ultimate sacred meanings that transcend cultural specifics. In particular, myth was studied in relation to history from diverse social sciences. Most of these studies share the assumption that history and myth are not distinct in the sense that history is factual, real, accurate, and truth, while myth is the opposite.[citation needed]

In the 1950s, Barthes published a series of essays examining modern myths and the process of their creation in his book Mythologies, which stood as an early work in the emerging post-structuralist approach to mythology, which recognised myths’ existence in the modern world and in popular culture.[75]

The 20th century saw rapid secularisation in Western culture. This made Western scholars more willing to analyse narratives in the Abrahamic religions as myths; theologians such as Rudolf Bultmann argued that a modern Christianity needed to demythologize;[107] and other religious scholars embraced the idea that the mythical status of Abrahamic narratives was a legitimate feature of their importance.[103] This, in his appendix to Myths, Dreams and Mysteries, and in The Myth of the Eternal Return, Eliade attributed modern humans’ anxieties to their rejection of myths and the sense of the sacred.[citation needed]

The Christian theologian Conrad Hyers wrote:[108]

[M]yth today has come to have negative connotations which are the complete opposite of its meaning in a religious context… In a religious context, myths are storied vehicles of supreme truth, the most basic and important truths of all. By them, people regulate and interpret their lives and find worth and purpose in their existence. Myths put one in touch with sacred realities, the fundamental sources of being, power, and truth. They are seen not only as being the opposite of error but also as being clearly distinguishable from stories told for entertainment and from the workaday, domestic, practical language of a people. They provide answers to the mysteries of being and becoming, mysteries which, as mysteries, are hidden, yet mysteries which are revealed through story and ritual. Myths deal not only with truth but with ultimate truth.

21st century

Both in 19th-century research, which tended to see existing records of stories and folklore as imperfect fragments of partially lost myths, and in 20th-century structuralist work, which sought to identify underlying patterns and structures in often diverse versions of a given myth, there had been a tendency to synthesise sources to attempt to reconstruct what scholars supposed to be more perfect or underlying forms of myths. From the late 20th century, researchers influenced by postmodernism tended instead to argue that each account of a given myth has its own cultural significance and meaning, and argued that rather than representing degradation from a once more perfect form, myths are inherently plastic and variable.[109] There is, consequently, no such thing as the ‘original version’ or ‘original form’ of a myth. One prominent example of this movement was A. K. Ramanujan’s essay «Three Hundred Ramayanas».[110][111]

Correspondingly, scholars challenged the precedence that had once been given to texts as a medium for mythology, arguing that other media, such as the visual arts or even landscape and place-naming, could be as or more important.[112]

Modernity

Scholars in the field of cultural studies research how myth has worked itself into modern discourses. Mythological discourse can reach greater audiences than ever before via digital media. Various mythic elements appear in popular culture, as well as television, cinema and video games.[113]

Although myth was traditionally transmitted through the oral tradition on a small scale, the film industry has enabled filmmakers to transmit myths to large audiences via film.[114] In Jungian psychology myths are the expression of a culture or society’s goals, fears, ambitions and dreams.[115]

The basis of modern visual storytelling is rooted in the mythological tradition. Many contemporary films rely on ancient myths to construct narratives. The Walt Disney Company is well-known among cultural study scholars for «reinventing» traditional childhood myths.[116] While many films are not as obvious as Disney fairy tales, the plots of many films are based on the rough structure of myths. Mythological archetypes, such as the cautionary tale regarding the abuse of technology, battles between gods and creation stories, are often the subject of major film productions. These films are often created under the guise of cyberpunk action films, fantasy, dramas and apocalyptic tales.[117]

21st-century films such as Clash of the Titans, Immortals and Thor continue the trend of using traditional mythology to frame modern plots. Authors use mythology as a basis for their books, such as Rick Riordan, whose Percy Jackson and the Olympians series is situated in a modern-day world where the Greek deities are manifest.[118]

See also

- List of mythologies

- List of mythological objects

- List of mythology books and sources

- Magic and mythology

- Mythopoeia, artificially constructed mythology, mainly for the purpose of storytelling

Notes

- ^ David Leeming (2005). «Preface». The Oxford Companion to World Mythology. Oxford University Press. p. vii, xii. ISBN 978-0-19-515669-0.

- ^ a b c Honko 1984, pp. 41–42, 49.

- ^ a b c d e f Bascom 1965, p. 9.

- ^ a b Simpson, Jacqueline, and Steve Roud, eds. 2003. «Myths.» In A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780191726644.

- ^ a b Eliade 1998, p. 23.

- ^ Pettazzoni 1984, p. 102.

- ^ Dundes 1984, p. 1.

- ^ a b Eliade 1998, p. 6.

- ^ Leeming, David Adams, and David Adams. A dictionary of creation myths. Oxford University Press, 1994.

- ^ a b Bascom 1965, p. 4,5, Myths are often associated with theology and ritual. Their main characters are not usually human beings, but they often have human attributes; they are animals, deities, or culture heroes, whose actions are set in an earlier world, when the earth was different from what it is today, or in another world such as the sky or underworld….Legends are more often secular than sacred, and their principal characters are human. They tell of migrations, wars and victories, deeds of past heroes, chiefs, and kings, and succession in ruling dynasties..

- ^ Doniger O’Flaherty, Wendy (1975). Hindu Myths. Penguin. p. 19. ISBN 978-0-14-044306-6.

I think it can be well argued as a matter of principle that, just as ‘biography is about chaps’, so mythology is about gods.

- ^ a b c Baldick, Chris (2015). Legend. The Oxford Dictionary of Literary Terms (4 ed.). Oxford University Press — Oxford Reference Online. ISBN 978-0-19-871544-3.