Проверочная работа 1. К разделу «Устное народное творчество»

1 вариант

-

Прочитай справа налево. Запиши то, что получилось.

ОВТСЕЧРОВТ ЕОНДОРАН ЕОНТСУ

_________________________________________________________________

2. Допиши названия прочитанных сказок. Подчеркни ту, которая тебе больше всего понравилась.

-

«У страха __________________________________».

-

«Лиса и ___________________________________».

-

«Каша из __________________________________».

-

«Петушок и ________________________________».

-

«Гуси — ____________________________________».

-

«Лиса и ___________________________________».

3. На какие группы делятся сказки? Допиши.

|

Бытовые |

4. Угадай сказку, напиши её название.

А)«Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молочка»_______________________________________

Б)« Лиса услыхала про собак, навострила уши и хотела бежать.

-Куда ж ты? – сказал тетерев.- Ведь нынче указ, собаки не тронут»

__________________________________________

В)»- Поешь моего лесного яблочка — скажу.

— У моего батюшки и садовые не едятся». ___________________________________

5. Подчеркни произведения устного народного творчества:

Потешки, загадки, скороговорки, басни.

6. Найди пословицу о дружбе

а) Чтоб из ручья напиться, нужно наклониться.

б) Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

в) Друг за друга стой – и выиграешь бой.

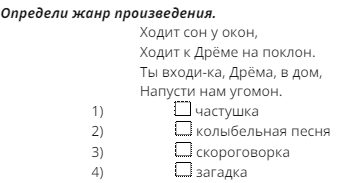

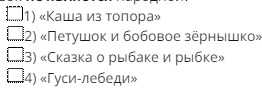

7.Определи жанр произведения.

8.Какая из этих сказок не является народной?

Проверочная работа 1. К разделу «Устное народное творчество»

-

вариант

1.Прочитай справа налево. Запиши то, что получилось.

ОВТСЕЧРОВТ ЕОНДОРАН ЕОНТСУ

_________________________________________________________________

2. Допиши названия прочитанных сказок. Подчеркни ту, которая тебе больше всего понравилась.

1.« Лиса и __________________________________».

2.« У страха ___________________________________».

3.« Петушок и __________________________________».

4.« Каша из ________________________________».

5.« Лиса и ____________________________________».

6.« Гуси — ___________________________________».

3. На какие группы делятся сказки? Допиши.

|

Бытовые |

4. Угадай сказку, напиши её название.

А)Скоро будет готово, — отвечает. — Жаль, что вот соли нет» _______________________________________

Б)« Вот раз наши водоносы пошли за водой. Воды набрали, идут домой через огород.»

__________________________________________

В)»А лисица лижет себе да лижет кашу, так всё сама и съела» ___________________________________

5. Подчеркни произведения устного народного творчества:

Считалки, небылицы, басни, потешки.

6. Найди пословицу о дружбе

а) Семь раз отмерь, один раз отрежь.

б) Нет друга — ищи, а нашёл — береги.

в) Делу — время, потехе — час.

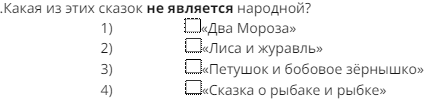

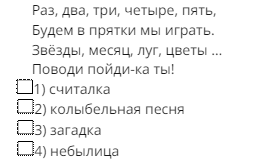

7.Определи жанр произведения.

8.Какая из этих сказок не является народной?

|

Виды |

||

|

Волшебные |

Социально-бытовые |

О |

|

Герои — злодеи, |

Герои — простые |

Герои- |

|

Происходит |

Высмеиваются |

Волшебное |

|

Необычные |

Смешные |

Обычно |

|

Таинственное |

Весёлое |

Весёлое |

|

Волшебные |

Восторг |

Сильный |

У каждого вида сказок своё

назначение, своё настроение и рассказывать их надо по-особому.

Виды

сказок и их особенности

|

характеристики |

сказки о животных |

бытовые сказки |

волшебные сказки |

|

сюжет сказки |

Животные в сказке ведут |

Сатирический, |

Волшебный сюжет, |

|

герои сказки |

Различные животные |

Обычные люди: старик, |

Волшебные, мифические |

|

чему учит сказка |

На примере поступков |

Высмеивает человеческие |

Сказка учит различать |

|

особенности сказки |

В качестве героев |

Сатирический, |

Волшебные герои, события, |

У каждого вида сказок своё назначение, своё

настроение и рассказывать их надо по-особому.

Виды

сказок и их особенности

|

характеристики |

сказки о животных |

бытовые сказки |

волшебные сказки |

|

сюжет сказки |

Животные в сказке ведут |

Сатирический, |

Волшебный сюжет, |

|

герои сказки |

Различные животные |

Обычные люди: старик, |

Волшебные, мифические |

|

чему учит сказка |

На примере поступков |

Высмеивает человеческие |

Сказка учит различать |

|

особенности сказки |

В качестве героев |

Сатирический, |

Волшебные герои, события, |

У каждого вида сказок своё назначение, своё

настроение и рассказывать их надо по-особому.

Сказки в литературе

Определения

- Сказка — прозаическое фольклорное произведение, обычно — со счастливым концом.

- Волшебная сказка — это эпическое фольклорное произведение со строгой композицией (экспозиция — завязка — кульминация — развязка). Обычно в волшебной сказке есть волшебные герои (Иван Царевич, Василиса Премудрая), волшебные предметы (сапоги-скороходы, скатерть-самобранка) и волшебные помощники (как правило, животные — Серый Волк, Орёл, Зайчик -побегайчик).

- Бытовая сказка — сказка, сюжет которой максимально приближен к реальности. Главный герой такой сказки — как правило, обычный человек, хитрый и ловкий. Он добивается торжества справедливости.

- Сказки о животных — сказка, главными действующими лицами которой выступают животные. Животные наделены свойствами человека (разговаривают, выстраивают отношения, обманывают друг друга, проявляют симпатию).

В сказках отражаются мечты народа о счастье, представление о справедливости, морали.

Особенности волшебной сказки

В волшебной сказке — особый мир, где всегда происходит борьба добра со злом. И главный герой — храбрый человек, который побеждает зло. Даже если в начале сказки его представляют дурачком, бездельником (Иванушка-дурачок, Емеля), то в конце он обязательно красив и умён, как правило — награждён богатством и женится на первой красавице.

Женщины в волшебной сказке — очаровательны и обладают потрясающими умениями (Василиса, Марья Моревна, Елена Прекрасная).

Главному герою обычно помогают волшебные помощники (Сивка-бурка, Серый Волк и пр.).

Враги главного героя (Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Баба-Яга) жестоки и невероятно сильны — но куда им до нашего героя! По традиции, герой трижды подвергается испытаниям, но всякий раз побеждает, и добро торжествует.

Филолог-фольклорист В. Я. Пропп отметил, что в каждой волшебной сказке ограниченное количество типов героев:

- герой (например, Иван-царевич, Иванушка-дурачок);

- вредитель (Кощей Бессмертный, Баба-Яга);

- даритель (персонаж, испытывающий героя и дарящий ему некую возможность, — Печка и Яблонька в сказке «Гуси-лебеди»);

- помощник (Серый Волк);

- отправитель (тот, кто поручает герою выполнение задания, — царевна или её отец, либо они оба);

- ложный герой (тот, кто присваивает заслуги героя или выдаёт себя за него).

Бытовые сказки

В мире бытовых сказок всё реалистично. Их герои — хитрый солдат, строптивая жена, глупый барин, жадный поп и т. п. Сюжет таких сказок обычно связан с одним небольшим событием. Зачастую бытовые сказки забавны, сатиричны.

Сказки о животных

Эта разновидность сказок — очень древняя. В чём-то сказки о животных сродни более поздним басням. Животные в сказках изображаются иносказательно и подразумевают вполне человеческие пороки: лень, коварство, трусость.

Самая популярная героиня таких сказок — лиса. Она хитрая, льстивая и мстительная. Часто в сказках о животных встречается и волк — глупый, жестокий. Ещё один отрицательный герой — медведь. Угнетатель, подавляющий всех своей силой, медведь тоже глуп и зачастую оказывается обманут.

Зайчик (как и, к примеру, мышка), зачастую угнетённый, обиженный персонаж. Положительных героев в сказках о животных не так много: обычно это кот и петух, которые сильными не являются, но помогают обиженным, ценят дружбу, радуются жизни.

Поделиться ссылкой

Существует самая разнообразная классификация сказок. По тематике и стилистике сказки можно разделить на несколько групп, но обычно выделяют три большие группы:

1.сказки о животных

2.волшебные сказки

3.бытовые (сатирические) сказки

Сказки о животных

Детей, привлекает мир животных, поэтому им очень нравится сказки, в которых действуют звери и птицы. В сказке животные приобретают человеческие черты — думают, говорят, совершают поступки. По существу, такие образы несут ребенку знания о мире людей, а не животных.

Сказки о животных восприняли формы вымысла из анимистических и антропоморфических представлений и понятий людей, приписывавших животным способность думать, говорить и разумно действовать.

В этом виде сказок обычно нет отчетливого разделения персонажей на положительных и отрицательных. Каждый из них наделен какой-либо одной чертой, присущей ему особенностью характера, которая и обыгрывается в сюжете. Так, традиционная черта лисицы — хитрость, поэтому речь идет о том, как она дурачит других зверей. Волк жаден и глуп; во взаимоотношениях с лисицей он непременно попадает впросак. У медведя не столь однозначный образ, медведь бывает злым, а бывает и добрым, но при этом всегда остается недотепой. Если в такой сказке появляется человек, то он неизменно оказывается умнее и лисы, и волка, и медведя. Разум помогает ему одерживать победу над любым противником.

Животные в сказке соблюдают принцип иерархии: наиболее сильного все признают и главным. Это лев или медведь. Они всегда оказываются на верху социальной лестницы. Это сближает сказки о животных с баснями, что особенно хорошо видно по присутствию в тех и других сходных моральных выводов — социальных и общечеловеческих. Дети легко усваивают: то, что волк силен, вовсе не делает его справедливым (например, в сказочном сюжете о семерых козлятах). Сочувствие слушателей всегда на стороне справедливых, а не сильных.

Замечено, что дети легко запоминают сказки о животных. Это объясняется тем, что народный педагогический опыт верно уловил особенности детского восприятия.

Сказки о животных можно назвать детскими и потому, что в них много действия, движения, энергии — того, что присуще и ребенку. Сюжет разворачивается стремительно. Счастливые концовки сказок соответствуют жизнерадостности ребенка, его уверенности в благополучном исходе борьбы добра со злом.

В сказках о животных много юмора. Это их чудесное свойство развивает у детей чувство реального и просто веселит, развлекает, радует, приводит в движение душевные силы. Однако сказки знают и печаль. Как резко контрастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в сказках, столь же ярки, как и детские эмоции.

В сказках о животных много песенок. Песенно-ритмическое начало сообщает повествованию сильную эмоциональную экспрессию, разнообразит его, придает сказке черты необычного, свойства игры. Песенки и прибауточные присловья так выразительны, что живут самостоятельно, концентрируя в себе поэтический смысл сказок в сжатой ритмико-игровой форме. Запав в память, сказки становится неотделимой частью детского сознания.

Волшебные сказки

Ни одна волшебная сказка не обходится без чудесного действия, без вмешательства в жизнь чуда. Чудесный вымысел лежит в основе волшебно-сказочного сюжета.

Это самый популярный и самый любимый детьми жанр. Все происходящее в волшебной сказке фантастично и значительно по задаче: ее герой, попадая то в одну, то в другую опасную ситуацию, спасает друзей, уничтожает врагов — борется не на жизнь, а на смерть. Опасность представляется особенно сильной, страшной потому, что главные противники его — не обычные люди, а представители сверхъестественных темных сил: Змей Горыныч, Баба-Яга, Кощей Бессмертный и пр. одерживая победы над этой нечистью, герой как бы подтверждает свое высокое человеческое начало, близость к светлым силам природы. В борьбе он становится еще сильнее и мудрее, приобретает новых друзей и получает полное право на счастье — к вящему удовлетворению маленьких слушателей.

В сюжете волшебной сказки главный эпизод — это начало путешествия героя ради того или иного важного задания. На своем долгом пути он встречается с коварными противниками и волшебными помощниками. В его распоряжении оказываются весьма действенные средства: ковер-самолет, чудесный клубочек или зеркальце, а то и говорящий зверь или птица, стремительный конь или волк. Все они, в мгновение ока выполняют просьбы и приказы героя. У них не возникает ни малейшего сомнения в его нравственном праве приказывать, поскольку очень уж важна поставленная перед ним задача и поскольку сам герой безупречен.

Детям дошкольного возраста нравится волшебная сказка. В равной степени привлекательны для них и развитие действия, сопряженное с борьбой светлых и темных сил, и чудесный вымысел. Сказочный мир будит и развивает воображение ребенка. Малыш с горячим сочувствием следит за всем, о чем говорится в сказке.

В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все кончается благополучно благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует чувства ребенка. Потребность в справедливости, стремление преодолеть жизненные невзгоды навсегда делаются частью его мироощущения. Это в высшей степени важно для формирования у человека жизненной стойкости и качеств борца за справедливость.

Волшебная сказка приучает ребенка логически мыслить: события в ней разворачиваются в строгой последовательности. Сказка захватывает динамикой сюжета. Чем ближе конец, тем острее и напряженнее становятся взаимоотношения персонажей. Очень часто, подведя героя к моменту почти полного достижения цели, сказка допускает резкий поворот события к исходному положению — и вновь он начинает борьбу за торжество справедливости. Такой прием помогает ребенку понять, что для достижения цели необходимо упорство, верность долгу и стремление победить, во что бы то ни стало.

Волшебным сказкам свойственна такая композиционная особенность: троекратное повторение какого-либо эпизода с последующим усилением эффекта.

Построение фраз, отбор слов определяются характером содержания. Спокойное повествование сменяется стремительным, когда речь заходит о внезапных и быстрых действиях, — это достигается с помощью глаголов движения. Подбор глаголов ярко передает динамику событий, остроту ситуации. При этом маленький слушатель становится как бы участником происходящего, активно сопереживая героям сказки.

Бытовые (сатирические) сказки

Такая сказка наиболее близка к повседневной жизни. Одобрение или осуждение всегда подается в ней открыто, четко выражается оценка: что безнравственно, что достойно осмеяния и т.п.

Сказка любит занимательный сюжет, изобилующий комическими ситуациями. Сказка рассчитана на непрерывность и единство восприятия. Она исключает вставные и параллельные эпизоды. Как правило, речь идет об одном конфликте с весьма ограниченным числом действующих лиц.

Постоянными героями сатирических сказок выступают «простые» бедные люди. Однако они неизменно одерживают верх над «непростым» — богатым или знатным человеком. В отличие от героев волшебной сказки здесь бедняки достигают торжества справедливости без помощи чудесных помощников — лишь благодаря уму, ловкости, находчивости да еще удачным обстоятельствам.

В бытовых сказках появляются порой и персонажи-животные, а возможно и появление таких абстрактных действующих лиц, как, Правда и Кривда, Горе-Злосчастье. Главное здесь не подбор персонажей, а сатирическое осуждение людских пороков и недостатков.

- Энциклопедия

- Литература

- Виды сказок

Виды сказок

Существует два вида сказок: авторские и народные. Само название говорит о себе. К авторским сказкам относятся произведения, написанные одним конкретным человеком. Как правило, он является создателем и родителем, чье имя афишируется в книге.

Народные сказки передаются из поколения в поколения, из уст в уста. Одного конкретного писателя нет, каждый добавляет свое. В итоге с каждым пересказчиком появляются новые действия, и тогда сказка звучит уже по – новому.

Из века в век, из поколения в поколении передаются рассказы, где предки учат и передают свою мудрость, свои наставления и огромнейший опыт.

Общей чертой двух видов является глубочайший смысл, заключенный между строк. Для ребенка сказка – это веселый и интересный рассказ, для взрослого текст, несущий моральные и нравственные подтексты.

Виды сказок по содержанию

По своему содержанию сказки делятся на следующие группы:

- волшебные

- о животных

- бытовые

Волшебные сказки

Волшебство присуще почти в каждой сказке. Именно оно побеждает зло, помогает героям справиться с трудностями. Благодаря таким рассказам, многие дети с раннего возраста верят в чудеса и волшебство. Автор погружает в фантастический мир, где с помощью волшебных предметов или действий любое желание воплощается в реальность. Цель таких повествований – донести до читателя, что вера в чудеса должна быть всегда. Чудеса могут настигнуть в самый неожиданный момент. Именно их так не хватает главному персонажу, для достижения цели.

Наиболее читаемые волшебные сказки:

- Царевна – лягушка

- Кощей Бессмертный

- Морозко

- Емеля

Сказки о животных

В данном виде роль человека заменяют животными, причем не только домашними, но и лесными и дикими. Рыбы, птицы, насекомые, вся живность задействована, каждому отведена особая роль. Даже природным явлениям достается если не главное, то второстепенная значимость. И тот и другой зверь имеет свой характер и принцип поведения. Нам внушили, что заяц трусишка – боится все и всех. Лиса – хитрая и жадная. Медведя – все боятся, но по замыслу, он один из разумных животных. Волк на первый взгляд зубастый и хищный. В сказках часто встречается, где он оказывается трусом и жалостливым животным. Во всех действиях эти герои выполняют аналогичные роли. Именно повести о животных внушают читателям, какими должны их представлять.

К самым популярным сказкам о животных относятся:

- Теремок

- Колобок

- Репка

В свою очередь рассказы о братьях наших меньших делятся на две подгруппы: в одних животные играют второстепенную роль — По щучьему веленью. В других их важность равноценна с человеческой – Добрыня Никитич и Змей Горыныч.

Бытовые сказки

Произведения данного характера, показывают, что ждать чудес не стоит, нужно делать все самим. Только трудолюбивый, справедливый и расчетливый сможет сам всего добиться в жизни. Они показывают присущую жизнь каждого человека. Делают акцент на негативные черты, высмеивают и подают необходимый урок. В данных произведениях главное, не могучая сила, а ум и нравственность. В этих сказках скупых и жадных людей, всегда проучит мудрый и благородный.

К ним принадлежат:

- Каша из топора

- Сказка о попе и о работнике его Балде

- Волшебная дудочка

Какими бы сказки не были, их очень любят дети всех возрастов. Ведь именно они являются уроком в повседневной жизни. Они учатся на ошибках персонажей и подражают главным героям. Сказка важна особенно маленьким детям. Она подсознательно подает уроки в разных ситуациях. Показывает, что защита своего собственного мнения важна. Также отношениям к разным национальностям и расам не должно быть преградой в общении. Правильное обращение к взрослым и пожилым людям. Недаром говорят, что на сказках учатся.

Кто-то выделяет 4 вида сказок, кто-то 3 вида. 5 класс, 2 класс.

Виды сказок

Интересные темы

- Жизнь и творчество Алексея Константиновича Толстого

Алексей Константинович Толстой (1817-1875 гг.) является одним из талантливейших русских прозаиков, поэтов, занимающийся не только творческой деятельностью, но и литературными переводами.

- Сообщение Химия в жизни человека 8 класс доклад

Химия играет огромную роль в жизни каждого из нас. Химические процессы окружают людей, заполняя человеческое существование смыслом. Химия вокруг нас во всем: начиная с обычных действий

- Грибы — сообщение доклад

Грибы – простейшие микроорганизмы, не умеющие синтезировать для своего питания органические соединения, а получают их в готовом виде. Они занесены в отдельное царство, так как имеют схожие признаки

- Доклад на тему Профессия пожарный 2, 5 класс (сообщение)

Такая проблема как пожар, к великому сожалению, неизбежна. Иногда, даже при соблюдении всех правил безопасности, происходят аварии. В таких случаях необходимы особенные люди, смельчаки, которые

- Пиявки — сообщение доклад (3, 7 класс биология)

Пиявки относятся к классу поясковых и входят в тип кольчатых червей. Привычное место обитания – пресные водоемы, однако некоторые виды пиявок встречаются в морских водах. Разнообразие этих животных поистине велико

СКАЗКА

Веселые и грустные, страшные и смешные, они знакомы

нам с детства. С ними связаны наши первые представления о мире, добре и зле,

справедливости. Они – это, конечно же, сказки.

Сказки любят и дети, и

взрослые. Они вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По

сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, создаются оперы и балеты.

На сегодняшний день

сказки играют важную роль в жизни человека. Сказки помогают развиваться,

воспитывать важные качества в каждом человеке: добро, взаимопомощь, щедрость,

понимание окружающих.

Слово сказка известна с

XVII века. До этого времени употребляли термин «байка» или

«басень», от слова «бать» — рассказывать. Впервые это слово

было употреблено в грамоте воеводы Всеволодского, где осуждались люди, которые »

сказки сказывают небывалые». Но ученые полагают, что в народе слово

«сказка» употреблялось и раньше. Талантливые сказочники в народе были

всегда, но о них на сегодняшний момент не осталось никаких сведений. Однако уже

в XIX веке появились люди, которые поставили своей целью собрать и систематизировать

устное народное творчество.

На данный момент

определение «сказка» звучит следующим образом:

Сказка — один

из жанров фольклора, либо литературы; эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного,

героического или бытового характера. Характеризуется отсутствием претензий на

историчность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета.

*Сказка

литературная в отличие от фольклорной, принадлежит конкретному

автору, она не бытовала до публикации в устной форме и не имевшее никаких

вариантов.

Сказка состоит из

небольших эпизодов ─ частей, связанных между собой и поэтому

выделяют некую структуру сказки:

·

Присказка – необязательный эстетический элемент в

сказке. Ее цель – подготовить слушателей к восприятию сказки, настроить их. Она

существует сама по себе: не связана с содержанием произведения (чаще всего

встречается перед волшебной сказкой);

·

Зачин – начало сказочного действия, обязательный

элемент сказки. Подчеркивает необычность, неопределенность того мира, где

происходит действие сказки. Зачин определяет место действия и время действия,

называет героев сказки;

·

Основная часть сказки – трехступенчатое строение

сюжета: подготовительная цепь действий, центральное действие и развязка.

·

Исход или концовка – заключительная часть сказки. В ней могут

быть подведены итоги сказочного действия.

Сказка как художественное целое существует

только как совокупность определенных признаков: особая форма построения, особая

поэтика, повествовательность и сюжет, установка на вымысел и

назидательность. Сказки в целом были одной из важнейших областей народного

поэтического искусства, имевшей не только идейное и художественное, но и

огромное педагогическое и воспитательное значение. Расхождение во взглядах на

сказку сопряжено с тем, что расценивается в ней как основное: установка на

вымысел или стремление отразить действительность посредством вымысла.

Однако, как это часто бывает в науке,

отсутствие классического определения совершенно не отражается на самом явлении

и весьма мало влияет на жизнь в общественном сознании. Суть и жизнеспособность

сказки, тайна ее волшебного бытия заключается в постоянном сочетании двух

элементов смысла: фантазии и правды.

На этой основе и возникает классификация

видов сказок (В.Я. Пропп):

1.

Сказки о животных;

2.

Волшебные сказки;

3.

Бытовые сказки;

4.

Кумулятивные сказки;

5.

Небылицы;

6.

Докучные сказки.

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

Возникли в глубокой

древности, в эпоху язычества, и отразили наблюдения над животными человека

первобытного общества – охотника и зверолова, а затем и скотовода. Жанр

формировался долгое время, обогащался сюжетами, типами персонажей, вырабатывая

определенные структурные особенности.

Сказки

о животных называются животным эпосом; их отличительной особенностью является

то, что главными героями становятся животные. Это могут быть как звери, так и

рыбы или птицы. Нередко ключевое место отводится предметам или растениям, а

иногда даже природные явления становятся персонажами. Если в животном эпосе

присутствует человек, то он либо является второстепенным, временами практически

незаметным, либо примерно равен персонажу-животному, но такое встречается

гораздо реже.

Выделение сходных

особенностей у животных и человека (речь – крик, поведение – повадки) послужило

основой для совмещения в образах животных их качеств с качествами человека. Это

совмещение повело и к типизации характеров животных, которые стали воплощением

определенных качеств: лиса — хитрости, волк — глупости и жадности, медведь –

доверчивости, заяц – трусости. Животные в

сказке соблюдают принцип иерархии: наиболее сильного все признают и считают

главным (лев или медведь). Они всегда оказываются на верху социальной

лестницы. Так сказки приобрели иносказательный смысл: под животными стали

разуметь людей с определенными характерами.

Образы животных стали

средством морального поучения. В сказках о животных не только высмеиваются

отрицательные качества (глупость, лень, болтливость), но и осуждаются жадность,

обман в целях наживы, издевательство над слабым.

Именно в переплетении

животного и человеческого, в соприкосновении условного и реального кроется комический

эффект в сказках о животных.

.

Выделяют также структурно-семантическую классификацию сказок о

животных (В. Я. Пропп):

·

Кумулятивная сказка о животных;

·

Волшебная сказка о животных;

·

Басня (аполог);

·

Сатирическая сказка.

Художественные

особенности сказок о животных

·

Основой композиции служит построение сюжета. Наиболее часто

встречающееся композиция – нанизывание эпизодов. («Шел бык лесом, навстречу ему

баран…»). Встреча – лишь начало целого ряда других встреч.

·

Типична для сказок о животных кумулятивная структура

— цепная композиция, где каждый последующий эпизод повторяет

предыдущий. («Теремок»).

·

В сказках о животных очень развит диалогизм.

·

В сказки о животных широко вводятся песенки.

·

Для сказок о животных характерен яркий оптимизм.

ВОЛШЕБНЫЕ

СКАЗКИ

Волшебными они

называются потому, что все происходящее в волшебной сказке фантастично и

удивительно: её герой, попадая то в одну, то в другую опасную ситуацию, спасает

друзей, уничтожает врагов — борется не на жизнь, а на смерть. Опасность

представляется особенно сильной, страшной потому, что главные противники его

— не обычные люди, а представители сверхъестественных темных сил˸ Змей

Горыныч, Баба Яга, Кощей Бессмертный и пр. Одерживая победы над этой

нечистью, герой как бы подтверждает свое высокое человеческое начало,

близость к светлым силам природы. В борьбе он становится ещё сильнее и мудрее,

приобретает новых друзей и получает полное право на счастье.

Таким образом, основная

задача данного жанра: вызвать восхищение добрым

героем и осудить злодея, выразить уверенность в торжестве добра.

Персонаж в волшебных

сказках всегда носитель определенных моральных качеств. Герой самых

популярных волшебных сказок — Иван-царевич. Он многим помогает, животным и

птицам, которые ему за это благодарны, и в свою очередь, помогают ему, братьям,

которые часто стараются погубить его. Он представлен в сказках как народный

герой, воплощение высших моральных качеств — смелости, честности,

доброты. Он молод, красив, умен и силен. Это тип смелого и сильного «богатыря».

Русскому

народу свойственно сознание того, что человек всегда встречается на своем пути

с жизненными трудностями, а своими добрыми поступками он их обязательно

преодолеет. Герой, наделенный такими качествами как доброта, щедрость,

честность, глубоко симпатичен русскому народу.

Под стать такому

герою женские образы — Елена Прекрасная, Василиса Прекрасная, Царь-девица,

прекрасная королевна. Они так красивы, что «ни в сказке сказать, ни пером

описать», и при этом обладают волшебством, умом и смелостью. Данные

«мудрые девы» помогают Ивану-царевичу бежать от морского царя, найти Кощееву

смерть, выполнить непосильные задания. Сказочные героини идеальным

образом воплощают народные представления о женской красоте, доброте,

мудрости.

Противостоят главным героям

персонажи резко отрицательные — коварные, завистливые, жестокие.

Чаще всего это Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей о трех-девяти головах, Лихо

одноглазое. Они чудовищны и безобразны внешне, коварны, жестоки в противоборстве

с силами светлыми и добрыми. Тем выше цена победы главного героя.

В трудные минуты на

помощь главному герою приходят помощники. Это либо волшебные животные

(Сивка-бурка, щука, Серый волк, Свинка—золотая щетинка), либо добрые старушки,

чудесные дядьки, силачи, ходоки. Большим разнообразием отличаются чудесные

предметы˸ ковер-самолет, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка,

шапка-невидимка, живая и мертвая вода. Спасаясь от преследования, герой бросает

гребешок — и встает дремучий лес; полотенце, платок превращается в реку или в

озеро.

Сказка учит любить и

жалеть, Быть честным, верным, бескорыстным, ценить человека не по внешности, а

по его делам и поступкам. Учит уважать старших и вести себя достойно.

По типу конфликта волшебные сказки бывают:

— героические: герой борется с волшебной

силой;

— социально — классовые: герой борется с

барином, с царём;

— семейные (педагогические): конфликт

происходит в семье или сказка носит нравоучительный характер.

Основные

темы волшебных сказок

·

Сказки о превращениях со свадебным концом («Царевна – лягушка»,

«Иван – царевич и серый волк», «Василиса Премудрая» и т.п.);

·

Сказки о доброй падчерице и злой мачехе («Морозко», «Крошечка –

Хаврошечка»);

·

Сказки на былинные темы («Сказка

про Илью Муромца»).

Художественные

особенности волшебных сказок

·

Традиционный зачин («жили – были», «в тридевятом царстве, в

тридесятом государстве») и концовка ( «стали жить – поживать и добра

наживать»);

·

Наличие традиционных эпитетов (добрый молодец, красна девица,

слезы горючие, вода студеная, терем высокий, сыра земля, чужедальняя сторона);

·

Постоянные сказочные выражения (Утро вечера мудренее. Слезами дела

не поправишь. Долго ли, коротко…);

·

Принцип троичности (три дочери, три сына, три дороги, три задания

и т.д.);

·

Для волшебных сказок характерна градация – усиление, увеличение

признака (старший сын – умный, средний – так себе, младший — дурак; старшая

дочь — красавица, средняя – еще луче, а младшая – ни в сказке сказать, ни пером

описать); первое задание – трудное, второе – еще труднее, третье – самое

сложное);

·

В волшебных сказках традиционный образный строй.

БЫТОВЫЕ

СКАЗКИ

В литературоведении эти

сказки называют обычно социально – бытовые, так как в центре действия – бытовые

и социальные отношения между людьми.

Эти сказки довольно

короткие. В центре сюжета, как правило, один эпизод, действие развивается

быстро, нет повторения эпизодов, события, которые служат предметом повествования,

можно определить как необычные, хотя они совершаются в правдоподобной жизненной

обстановке.

В этом типе сказок

широко развит комизм поступков и словесный комизм, что определяется их

сатирическим, юмористическим, ироническим характером.

Действия в бытовой

сказке, в отличие от волшебной, разворачиваются не в тридевятом царстве, а в обычном

городе или деревне. Здесь существует лишь один земной мир, и реалистично

передаются особенности быта. Примечательно, что в бытовой сказке могут

указываться реальные географические названия.

В бытовых сказках

отсутствуют явления чудес и фантастических образов, героями же обычно выступают

простые люди: бедные крестьяне и работники, солдаты, ремесленники и прочие

представители различных профессий. Герои действуют в привычной для этих

категорий людей стандартной жизненной обстановке, такой как служба, стройка,

пашня и т. д. Главным героям противопоставляются не фантастические злые силы, а

знатные или зажиточные люди: священники, купцы, помещики.

В основе развития

сюжета бытовой сказки лежит бытовой конфликт, который возникает между богатыми

и бедными, слабыми и сильными. Помимо этого, конфликт бытовой сказки часто

состоит в том, что порядочность, честность, благородство противостоит таким

качествам личности как жадность, злоба, зависть. Именно эти качества вызывали у

простого народа резкое неприятие. Конфликт разрешается в пользу главного героя,

но не чудесным способом и без чьей помощи, как это происходит в волшебной

сказке, а благодаря уму, находчивости, хитрости, ловкости и упорству главного

героя. Именно из-за обладания этими качествами герою удается разрешение трудных

задач и в финале он за это вознаграждается.

Похвала и осуждение в

бытовых сказках звучат сильнее, чем в волшебных.

Одной из целей бытовой

сказки считается высмеивание пороков и недостатков персонажей, которые распространены

в определенной народной среде. В отличие от волшебных сказок, бытовая сказка

содержит значимый элемент социальной и нравственной критики, который, в свою

очередь, определяет общественно-нравственные оценки и предпочтения. Так,

например, в народной сказке высмеивают неумелых людей и лодырей. Бытовая сказка

с уважением и почтением относится к умелым и трудолюбивым работникам. Обычно к тем

героям, которые незаслуженно обладают богатствами, презирают труд и не умеют

работать, выражается негативное отношение. В противовес им представлен простой

народ, который благородя честному труду и смекалке будет вознагражден.

В основе бытовых сказок

лежит:

· Антитеза –

противопоставление. Одни герои (положительные) резко противопоставлены другим

(отрицательным).

· Гиперболизация —

преувеличение. Используется для обличения человеческих

пороков (особенно

глупости).

Бытовые сказки лишены

ужасов. Они веселы, остроумны, иногда кончаются присказкой.

В бытовых сказках нет

волшебства, превращений; в них ярко выражен национальный колорит и часто

бытовая сказка похожа на новеллу (рассказ с неожиданным концом).

КУМУЛЯТИВНЫЕ СКАЗКИ

Кумулятивная сказка (цепочная

сказка) — сказка, в которой диалоги или действия повторяются и развиваются по

мере развития сюжета. Эффект этих сказок часто основан на повторах и

характерной рифме.

Многие

из таких сказок являются реликтовыми, т.е очень древними, и имеют похожую

структуру у многих народов мира. Часто цель таких сказок — развитие речи у

детей, начинающих говорить, поэтому они часто являются первыми сказками.

Большинство ученых-фольклористов склоняется к тому, что создателями цепевидных

сказок были люди с юным (детским) сознанием, то есть примитивные общества.

Считается, что подобные цепевидные структуры соответствовали архаическому типу

мышления.

В. Я. Пропп выделял сказки с кумулятивной композицией в особую

группу сказок. Цепочную композицию различают:

1.

С бесконечным повторением:

·

Докучные сказки типа

«Про

белого бычка»;

2.

С конечным повторением:

·

«Репка» —

нарастают единицы сюжета в цепь, пока цепь не оборвётся.

·

«Петушок

подавился» — происходит расплетание цепи, пока

цепь не оборвётся.

·

«За

скалочку уточку» — предыдущая единица

текста отрицается в следующем эпизоде.

Кумулятивные сказки — это повествования, которые

обладают весьма простым жизненным описанием. Это, как правило, история,

рассказывающая нам о каком-нибудь незначительном событии или о ситуации, которая

часто встречается в повседневности и является обыденной. В цепочной сказке

совершенно непонятно, откуда может начаться развиваться действие. Оно возникает

совершенно неожиданно, что и является одним из основных художественных эффектов

подобного повествования.

Надо также отметить, что по форме

исполнения и по стилю имеется два вида этих сказок. Одни рассказываются

эпически спокойно и медлительно, как и всякие другие сказки. Они могут быть

названы кумулятивными только по лежащей в их основе композиции.

А наряду с этим есть и другой,

более яркий и типичный вид кумулятивных сказок. Нагромождению или нарастанию

событий здесь соответствует нагромождение слов. Такие можно назвать

«формульными». Граница между этими двумя видами неустойчива. Один и тот же тип

может у разных мастеров исполняться тем или иным способом. Но тяготение типов

сказки к тому или другому способу исполнения, несомненно, имеется. В последнем

случае при присоединении каждого нового звена часто повторяются все предыдущие

звенья.

Эти

особенности кумулятивных сказок делают их любимыми детьми, которые так любят

новые, острые и яркие словечки, скороговорки, поэтому кумулятивные сказки с

полным правом могут быть названы, по преимуществу, детским жанром.

НЕБЫЛИЦЫ

По

определению филолога-фольклориста В. Я. Проппа, небылица — разновидность

сказочного жанра, в которой «действительность выворочена наизнанку». К

небылицам относятся повествования «о совершенно невозможных в жизни событиях

вроде того, что человек проваливается по плечи в болото, утка вьёт гнездо на

его голове и откладывает яйца, волк приходит лакомиться яйцами и т. д.». И

таким образом, в центре небылиц — заведомо невозможная ситуация, за

которой, однако, легко угадывается правильное положение вещей.

Жанр одинаково

распространен как во взрослом, так и в детском репертуаре. Отличие заключается

в форме. В произведениях, исполняемых для детей или детьми, «небылица принимает

форму песенки, рифмованной приговорки (считалки), молчанки, дразнилки, пестушки

и т. д.».

Важным свойством небылиц является алогизм

— нелогическое рассуждение, ход мысли,

нарушающий законы и правила логики, либо факт, который не укладывается в рамки

логического мышления. Предметный мир, домашние животные, птицы – все в

небылицах показано с «абсурдной» стороны.

Второе свойство обусловлено приписыванием

одному предмету свойств другого.

Пример сказок-небылиц:

«Курочка-ряба» (Белорусская народная сказка), «Кобылье яйцо» (Русская народная

сказка).

«Кобылье яйцо»

Был у попа работник. Ходил он в лес дрова

рубить. Нашел гриб-дождевик, принес домой и показывает попу. Поп спрашивает:

— Что такое?

— Это, батька, кобылье яйцо!

— Какое такое кобылье яйцо?

— А из этого яйца можно выпарить

жеребенка.

— Как же его выпарить?

— А как курица на яйцах сидит: четыре

недели надо сидеть на нем.

И посадил попа на печь.

Время уже доходит — четыре недели. А

работник и подумывает: «Что делать?» Знает, что из дождевика жеребенка не

будет.

Пошел он в лес и поймал как-то зайца.

Залез на печь к попу и говорит:

— Батька, поворотись-ко: наверное, скоро

выйдет жеребенок!

Поп пошевелился — дождевик лопнул. А он в

то время зайца и отпустил (поп не видел), а дверь была отперта: заяц прямо и

побежал на улицу. Они оба за ним — ловить его. Поймать не могли: заяц так заяц.

Поп и говорит:

— Ох, работник, Наверно, хороший жеребенок

был: задние ноги у него длинные!

— Да, батька, — говорит, — наверное, хороший!

ДОКУЧНЫЕ СКАЗКИ

Докучная сказка — сказка, в которой многократно повторяется один и тот же фрагмент

текста. Такая сказка похожа на цепь с большим количеством повторяющихся звеньев, количество

которых зависит только от воли исполнителя или слушателя. Звенья могут

скрепляться при помощи специальной фразы «не начать ли сказочку сначала», после

которой фрагмент повторяется вновь и вновь. В некоторых из докучных сказок

рассказчик задаёт вопрос, на который слушатель обязательно должен дать ответ,

который и используется для очередного повтора сказочки. Сюжет сказочки не

развивается, связующий вопрос вызывает у слушателя только недоумение и досаду.

Данные сказки называются «докучными»

потому, что произошли от слова «докучать» — надоедать,

допекать, цепляться и отсюда докучный – приставучий, докучающий просьбами,

наводящими тоску.

Характерные особенности

докучной сказки

·

Цикличность;

·

Повторы;

·

Движение сюжета по кругу;

·

Персонажи совершают одни и те же действия, бесконечно повторяющиеся.

Докучной сказке присуща

асимметрия начала, центральной части и конца. Ее обман заключается в отсутствии

или неразвитости собственно содержательного звена сказки, в том, что сразу

после зачина следует неоправданно быстрый конец, в подмене начала концом и

конца – началом, в создании иллюзии бесконечности путем повторения отдельных,

уже прозвучавших звеньев текста. Используя в качестве классификаторов слова, смысл

которых обман и неправда, выдвигается следующая классификация докучных

сказок:

·

Неоправданно короткие докучные сказки — это

сказки, которые состоят только из начала и конца, а срединная часть в них отсутствует.

Начало может быть:

а)

кратким («Жил-был»; иногда в виде вопроса «Рассказать тебе сказку?») или

б)

по-волшебному пышным, состоящим обычно из двух разных зачинов типа «В некотором

царстве» и «Жили-были», что позволяет технически удваивать начало текста.

Пример: Жили — были два гуся, Вот и сказка вся.

·

Неоправданно незаконченные докучные сказки — бесконечность

данного типа докучной сказки создается открытостью ее конца. Технический прием

состоит в том, что ход сказочного действия, его время, способное в обычной

сказке замедляться или волшебным образом ускоряться, соединяется с ходом времени

в реальном пространстве: например, рассказчик и слушатель вынуждены ждать,

когда две тысячи волов перейдут по одной жердочке мост, и только после этого

можно будет продолжить повествование. Пример:

Жил- был старичок. Поехал на

мельницу намолоть муки…

— Ну, вот поманил, а не

рассказываешь!

— Кабы доехал, рассказал, а

он, может, неделю проедет!

·

Неоправданно повторяющиеся докучные сказки (кольцевые и маятниковые) — в

«маятниковых» сказках иллюзия бесконечности создается на уровне повторения

одного звена, а в «кольцевых» весь текст повторяется, «теряя» при этом свое

начало и конец. Конец становится началом, начало — концом. Пример:

Пришел медведь к броду,

Да бултых в воду!

Уж он мок, мок, мок,

Уж он кис, кис, кис.

Вымок, Выкис, Вылез, Высох,

Встал на колоду

– Бултых в воду…

·

Псевдобесконечные докучные сказки («с приращением» и «рассказ в рассказе») — в типе «с приращением»

наиболее ярко проявляется игровой характер докучной сказки, когда рассказчик и

слушатель в диалоге словно проигрывают небольшую сценку. Пример:

Мы с тобой

шли?

— Шли!

— Сапог нашли?

— Нашли!

— Я тебе его дал?

— Дал!

— Ты его взял?

— Взял!

— А где же он?

— Кто?

— Да не кто, а что!

— Что?

— Сапог!

— Какой?

— Ну, такой! Мы с тобой шли?

— Шли!

— Сапог нашли?

— Нашли

(и опять всё с начала)

Такая сказка

длится бесконечно, ее конец отодвигается благодаря приращению звеньев, в

которых новой является лишь реплика, поданная слушателем и ловко «вплетенная»

рассказчиком в ключевую формулу сказки.

Для

типа «рассказ в рассказе» характерна иллюзия бесконечного погружения в такой

текст. Возникает зависимость от текста сказки, который приобретает все большую

инерцию движения, и остановить его не так-то просто даже рассказчику. Пример:

Чучело-мяучело

на трубе сидело,

Чучело-мяучело песенку запело.

Только всем от песенки этой стало тошно,

Потому что песенка чучела про то, что:

Чучело мяучело на трубе сидело…

(и так далее)

Когда же

все-таки захочется остановиться, то можно закончить словами: «Чучело-мяучело,

ты меня замучило!»

Таким образом, можно

сделать вывод, что сказки были близки и понятны простому народу. Фантастика

переплеталась в них с реальностью. Живя в нужде, люди мечтали о

коврах-самолетах, о дворцах, о скатерти-самобранке. И всегда в русских сказках

торжествовала справедливость, а добро побеждало зло. Не случайно А. С. Пушкин

писал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»