Что мы знаем о таком персонаже как Соловей-Разбойник? В русских былинах это почти чудище присутствует давно. Сидел он на двенадцати дубах в гнезде и, сидя в нем, свистал так сильно и громко, что все низвергал своим свистом. Он перекрыл прямоезжую дорогу к Киеву ровно на тридцать лет: никакой человек по ней не прохаживал, зверь не прорыскивал, птица не пролетывала.

Кто же он такой — птица?! Давайте порассуждаем след за кандидатом филологических наук Юрием Морозовым.

— Выезжал из города из Мурома удалой казак Илья Муромец. Отстояв заутреню во Муроме, он к обедне поспешал в стольный Киев-град. Но заросла дорожка прямоезжая. Тридцать лет по ней проходу и проезду нет: не пускает никого . Как засвистит злодей по-соловьиному, как заревёт он по-звериному, как зашипит он по-змеиному — сразу тёмные леса к земле клонятся, а что есть людей — все мертвы лежат…

Дальнейшее мы знаем с детства. Илья Муромец всё-таки одолел Соловья, привёз его в Киев, показал боярам и князю Владимиру, поначалу не поверившему рассказу о поимке знаменитого и страшного разбойника, а затем казнил его. С тех пор за Ильёй установилась слава главного богатыря и защитника Руси. В образе же его противника народ выразил своё резко отрицательное отношение к силам, мешавшим единству русских земель.

Однако большинство из нас и не подозревает, что Соловей-разбойник — самый таинственный персонаж русского фольклора.

Правда, ныне такие оценки не в ходу. Если некоторые исследователи прошлых лет откровенно признавали Соловья фигурой загадочной, то любой современный автор, толкуя образ Соловья, вольно или невольно создаёт у читателей впечатление, что в основном науке тут уже всё понятно.

Какой Соловей-Разбойник в былинах

Для начала выясним, что рассказывается о Соловье-разбойнике в былине. Очень скоро обнаруживаем, что вынести из былины чёткое представление о Соловье-разбойнике в принципе невозможно.

«Его натура как-то двоится…» — отмечал выдающийся учёный XIX в. Ф.И. Буслаев. Само имя персонажа позволяет представить его и птицей, и человеком.

При встрече с Ильёй Муромцем Соловей восседает в «гнезде» на дубах. В нашем сознании возникает образ гигантской птицы. Завидев Илью, Соловей пытается погубить его своим смертоносным свистом. Неизбежно возникающая при этом параллель со свистом реального соловья усиливает впечатление, что речь идёт о пернатом чудовище.

Даже богатырский конь Ильи не устоял на ногах от звуковой атаки. Сам богатырь, однако, неуязвим. Метким выстрелом из лука прямо в глаз Соловью он сбивает его с дубов. Привязав противника к седлу, Илья Муромец продолжает свой путь в Киев. Дорога лежит мимо жилища Соловья. Члены семьи разбойника глядят в окошко и сперва не могут разобрать: то ли Соловей везёт незнакомого мужика, то ли мужик — Соловья.

Значит, Соловей тоже умеет ездить на коне? С нашим персонажем произошла неожиданная метаморфоза. «Будучи побеждён богатырём, он как бы сбрасывает с себя нечеловеческие, фантастические формы», — пишет фольклорист Б.Н. Путилов. В дальнейшем Соловей-разбойник уже ничем не напоминает птицу. У него, как у состоятельного человека, «широк двор», «высок терем», «палаты белокаменные», а также вполне человеческая семья: жена, дочери, сыновья, зятья.

Он отговаривает домочадцев от попыток отбить его у Ильи Муромца, затем, в Киеве, гордо разговаривает с князем Владимиром, по некоторым вариантам даже требует себе чару вина, чтобы смочить запёкшиеся уста. Наконец, удовлетворяя любопытство князя и бояр, он демонстрирует свой свист, отчего в стольном граде трясутся дома и падают люди.

Под влиянием предшествующих эпизодов мы и в этой сцене уже склонны видеть в Соловье не громкоголосую птицу, а необыкновенно сильно свистящего человека…

Вот и попробуйте теперь понять, как выглядел противник Ильи Муромца

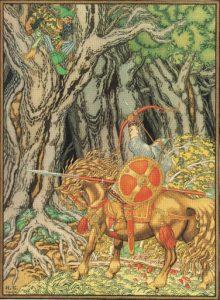

Эта тенденция к полному очеловечиванию Соловья тем любопытнее, что вообще-то для народного изобразительного искусства показ разных чудищ, полулюдей-полуживотных был делом привычным. Народные художники, никогда не пасовавшие перед изображением «гибридных» существ, однако для Соловья-разбойника сделали исключение. Вероятно, чувствовали: Соловья трудно представить в виде, скажем, человека с крыльями или говорящей птицы. Он не «птицечеловек», а «то птица, то человек», и две половинки его натуры как-то противятся зримому совмещению.

Выбор был сделан в пользу человеческой ипостаси Соловья, благо и в сюжете она выражена заметно ярче. Между прочим, так поступают и современные дети. Как правило, они рисуют Соловья-разбойника пусть страшным, даже «одичалым», но — человеком.

Самый радикальный способ решения данной проблемы, как выяснилось, состоит в том, чтобы признать двойственность Соловья-разбойника… мнимой. Такую идею высказал в 1891 г. выдающийся отечественный филолог А. А. Потебня. К нему присоединился ряд других учёных. Суть рассуждений А.А. Потебни и его единомышленников заключалась в следующем.

Почему имя Соловей нужно непременно считать указанием на птицу? В старину его мог носить и человек. «Употребление названий животных разного рода в качестве личных имён, — писал А.И. Соболевский, — свойственно едва ли не всему человечеству. Древняя Русь знала его издревле». То, что ныне воспринималось бы только как забавные, а порою даже обидные для их носителей прозвища, раньше служило «официальными» именами вполне уважаемых людей.

Уместно вспомнить, что царская династия Романовых вела свою родословную от боярина Андрея Кобылы, жившего в XIV в. В документах XV—XVII вв. фигурируют Баран Филиппов, Волк Курицын, Овца Владимиров, Паук Иванов, Жаворонок Лазарев, Анисим Скворец, Васька Воробей, Стахей Голубь… Имя Соловей в такой компании выглядит совершенно естественным.

С нашим же Соловьём дело могло обстоять очень просто. Разбойникам ведь принято давать клички. Ничто не мешает предположить, что какой-нибудь удалец «с большой дороги» получил прозвище Соловей, допустим, за особенное умение свистеть, всегда ценившееся в разбойничьей среде.

Что у нас осталось от птичьих признаков Соловья-разбойника ? Его сидение на дубах? Во ещё в 1873 г. немецкий учёный Ф. Либрехт, обобщая данные о том, что многие «примитивные» народы устраивали себе жилища на деревьях, без тени сомнения писал: «Реминисценцией такого обычая является Соловей-разбойник, соорудивший себе гнездо на двенадцати дубах».

Позднее русские исследователи «проблемы Соловья» привели другие, не менее интересные параллели. Так, одно из суданских племён укрывалось от своих врагов на ветвях эриодендронов: первый «этаж» воздушного укрепления составляло жилище с провизией и домашними животными, выше располагалась корзина для воинов. А неподалёку от Торуня (Польша) в старину был могучий дуб, знаменитый тем, что на нём какое-то время жили (!) прусские крестоносцы. Такие же факты выявились и в русской истории.

Рассмотрим географические данные, содержащиеся в былине

— Кратчайший путь из Мурома к Киеву в условиях Древней Руси скорее всего пролегал бы через Чернигов, — рассуждает Ю. Морозов. — Былина в этом отношении точна. Она рассказывает, как Илья Муромец, спеша в Киев, проезжает мимо Чернигова и видит, что город со всех сторон обступила вражеская рать. Богатырь не мог не прийти на выручку осаждённым. Благодарные черниговцы просят Илью остаться у них в городе воеводой. Но планы у богатыря иные, он спрашивает «дорожку прямоезжую» на Киев. Тут-то впервые он и узнаёт о Соловье — разбойнике, который эту самую дорогу оседлал.

Вроде бы координаты логова Соловья обозначены: где-то между Киевом и Черниговом. Однако исследователи с редким единодушием отказывались принимать это сообщение на веру. Мешало другое, более правдоподобное указание той же былины: встреча Ильи Муромца с Соловьём-разбойником состоялась в Брынских, или Брянских, лесах. Во всяком случае, наиболее вероятный маршрут поездки Ильи Муромца проходит через весь указанный регион.

Но если мы прикинем, где мог бы пролегать подобный маршрут в реальных условиях Древней Руси, нам станет ясно, что человек, спешащий из Мурома в Киев, предпочёл бы проделать максимальный отрезок пути по Оке или вдоль её берега. И только там, где река круто изгибается (в районе нынешней Калуги), он вынужден был бы взять юго-западнее и ехать лесами, устремляясь опять-таки к ближайшей излучине Десны, а уж река привела бы его в Чернигов и Киев. Этот-то путь непосредственно пересёк бы Брянские леса.

Создатели былины знали, что кратчайший путь из северо-восточных земель в Киев лежит через Брынские леса, потому и направили туда своего героя. Наиболее рациональный маршрут выбирали позднее и строители дорог.

Меж тем «брынско-брянская» привязка сюжета получала в ходе исследовательской работы всё новые подтверждения. Много интересного обнаружилось в топонимике окрестностей Брянска и соседствующего с ним города Карачева. Например, былина говорит, что лесная застава Соловья-разбойника располагалась у реки Смородины.

Эту реку поначалу считали чисто мифической и на карте не искали — как оказалось, напрасно, ибо недалеко от Карачева протекает река Смородиновка. А в 13 км от Карачева лежит село с не совсем обычным названием Девять Дубов. Отыскали даже Соловьёв перевоз — через Десну, в непосредственной близости от Брянска.

Такое скопление топонимов, вызывающих в памяти сюжет о Соловье-разбойнике, заставляло с особым интересом отнестись к местным преданиям. И ожидания исследователей оправдались. 14 апреля 1890 г. газета «Московские ведомости» опубликовала корреспонденцию анонимного жителя города Карачева.

Сославшись на уже известные нам «былинные» топонимы, автор далее писал: «…Местные старожилы помещики указывают даже то место, где было расположено “гнездо Соловья-разбойника”. И теперь на берегу Смородинной находится огромных размеров пень, который, по преданию, сохранился от громадных девяти дубов, около которых жил Соловей-Разбойник».

Брянские леса — это часть обширной территории, которую в период формирования древнерусской государственности населяло племя вятичей. Географическое положение земли вятичей предписывало ей стать связующим звеном между «центром» и северо-восточными «окраинами» нарождающегося государства. Однако в реальной жизни долгое время было иначе.

Исследователи давно обратили внимание на красноречивую фразу в «поручении» Владимира Мономаха. Перечень своих походов он начинает так: «Первое, к Ростову вдох, сквозе вятичи, посла мя отець…» (князь был в ту пору ещё отроком). Слова «сквозь вятичи» — не просто уточнение маршрута; Мономах и на склоне лет был горд тем, что к Ростову он тогда шёл не окольным, а прямым путём.

Действительно, вятичи дольше и упорнее других восточнославянских племён сохраняли свою обособленность, сопротивляясь властным притязаниям киевских князей. В 966 г. князь Святослав, как сообщает летопись, «вятичи победи… и дань на них възложи». Но зависимость от Киева вятичи терпели недолго.

В 991 г. сыну Святослава Владимиру опять пришлось облагать их данью с помощью вооружённой силы. Уже через год вятичи восстали («заратишася»), Владимир Святославич снова отправился в поход против них, снова их победил — но и эта победа не была окончательной. Ещё два раза («по две зимы») довелось воевать с вятичами Владимиру Мономаху.

По-видимому, именно ему принадлежит большая, если не решающая, заслуга в том, что сопротивление вятичей было в конце концов сломлено и их земля стала «проходимой». Как считает археолог Т.Н. Никольская, благодаря походам Мономаха была проложена дорога из Киева в Ростов, шедшая через Карачев, Москву и другие поселения вятичей. Вскоре появилась и дорога в северо-восточном направлении, почти совпадающая с былинным маршрутом Ильи Муромца.

Всё подталкивает к мысли, что в сюжете о первом подвиге Ильи Муромца отразилась борьба за прокладывание этой дороги. Таким образом, молодые годы Ильи пришлись бы на середину XII в.

Верны эти сведения или нет, но по другим источникам можно заключить, что слава об Илье Муромце, устные произведения о нём стали широко распространяться именно в XII в. Получается, застава Соловья символизировала собой непокорное племя вятичей? В свете приведённых фактов эта трактовка очевидна, и её уверенно предлагали ещё учёные XIX в. Дополнительным аргументом в её пользу является известное сходство образа жизни Соловья-разбойника с бытом вятичей.

Ясно, что гипотеза о Соловье-вятиче предполагает отход от тривиального понимания этого персонажа как разбойничьего атамана. Оправдано ли это? Вполне.

Но есть и другие нерешенные вопросы в биографии Соловья-разбойника. Они связаны с его свистом. Многие исследователи, начиная с Ф.И. Буслаева, проводили параллель между Соловьём-разбойником и пресловутым Дивом из «Слова о полку Игореве». Характер этой связи, однако, до сих пор остаётся непрояснённым, а образ Дива — загадочным. Так что у нас есть все причины познакомиться с ним поближе.

Новгород-северский князь Игорь, не вняв грозному предзнаменованию в виде солнечного затмения, шёл с войском на половцев. «Солнце ему тьмою путь заступаше; нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди; свист зверин въста, зби[ся] Див, кличет връху древа, велит послушати земли незнаеме, Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутараканьскый блъван». Без перевода не очень понятно, но и перевод — дело трудное.

Из-за неоднократного переписывания текста в нём накопились ошибки, не всегда даже можно быть уверенным в правильной разбивке на слова. Так, в первом издании памятника в цитированном месте была фраза «свист зверин с стазби», и переводчики долго ломали головы, что бы это значило, пока, наконец, большинством голосов не решили, что надо читать «свист зверин въста (поднялся)», а «зби» — это усечённая глагольная форма «збися», относящаяся к Диву: «взбился (встрепенулся) Див и т.д.». С учётом этой гипотетической, но на сегодняшний день практически общепринятой поправки постараемся разобраться в сути сообщённого.

Раскаты грома в подступивших сумерках пробудили птиц. Далее упомянут загадочный «свист зверин». Некоторые комментаторы «Слова» (например, зоолог Н.В. Шарлемань) полагали, что речь идёт о свисте потревоженных сусликов. Мысль остроумная; однако сравнение с былиной делает возможным и другое толкование.

Соловей-разбойник ведь не только свистит, но и ревёт по-звериному. Не подобное ли многоголосие сжато отражено и в формуле «звериного свиста»? Во всяком ; случае, контекст позволяет отнести это выражение именно к Диву: «свист звериный поднялся — (это) взбился Див, кличет на вершине дерева…» Вкупе с предшествующим упоминанием разбуженных птиц получается цельная картина переполоха на верхнем ярусе поэтического ландшафта «Слова».

Клич Дива разносится на огромное расстояние. Он слышен на Волге, на побережье моря (Чёрного? Азовского?), на притоке Днепра Суле, в крымских городах Корсуне (Херсонесе) и Суроже (Судаке), наконец, в Тмутаракани, знаменитой в ту пору, очевидно, каким-то языческим идолом («болваном»). Смысл этого утверждения «Слова» невозможно понять, не зная реальной обстановки, в которой совершался поход.

По летописному рассказу о тех событиях, разведка сообщила Игорю, что напасть на половцев внезапно не удастся, они разъезжают по степи, во всеоружии готовые встретить русских. В поэтической версии событий, созданной автором «Слова», приближение русских воинов выдал крик Дива. Следом за его криком и как бы в ответ ему скрипят («крычат», будто лебеди) телеги половцев, спешащих к Дону.

Слышимый от Волги до Тмутаракани голос Дива тоже заставляет вспомнить звуковое оружие Соловья-разбойника, обладавшее, как сказали бы военные, большим радиусом поражения.

Но кто же такой этот Див? Ответов, предлагавшихся переводчиками «Слова», множество. Ранние комментаторы считали Дива обыкновенной птицей — филином или удодом, крик которых навевает страх и кажется недоброй приметой.

Другие видели в нём сидящего на дереве разведчика или некий «маяк» с трещоткой, установленный половцами для сигнализации о передвижении русских. Не было недостатка и в мифологических истолкованиях Дива, от обтекаемых («зловещая мифическая птица») до вполне конкретных: леший, грифон. Его отождествляли даже с реликтовым гоминоидом, то есть снежным человеком…

Ещё одну оригинальную трактовку образа Соловья-разбойника предложил историк Е. И. Босов (он же Еремин), исследовавший очень интересное явление — архаический язык свиста, которым пользуются для дальней связи многие народы, в том числе гуанчи Канарских островов. Это не какая-то простенькая система условных сигналов, овладеть коей может любой из нас, а своеобразная имитация с помощью свиста звуков обычной речи.

Отметив, что свист такой мощи, слышимый порой на расстоянии до 14 км, у близко стоящего человека вызвал бы болезненные ощущения, автор провёл напрашивавшуюся параллель: люди, владеющие этим языком, «могли бы помериться свистом с легендарным Соловьём-разбойником русских былин, в образе которого, может быть, нашли отражение какие-то смутные воспоминания о “свистящих” лесных племенах, некогда живших в муромских лесах».

Мотив смертоносного голоса или звука встречается также в демонологии казахов и киргизов, в фольклоре некоторых африканских народов, в легендах Древнего Египта.

Все это дает основания считать, что свист былинного Соловья-разбойника восходит к неким вполне обычным жизненным обстоятельствам, многократно усиленным в воображении разных народов.

источник http://oursociety.ru/publ/zagadka_solovja_razbojnika/1-1-0-192

Русские былины с детских лет знакомы каждому жителю нашей страны. При этом большое количество исследований посвящено тому, кем на самом деле являлись былинные богатыри. В то же время об их противниках практически ничего не известно. Вместе с тем было бы интересно узнать, кем в реальной жизни являлся, например, Соловей-разбойник: птицей или человеком и где находилось его разбойничье логово?

Соловей разбойник: герой «средневековых комиксов»

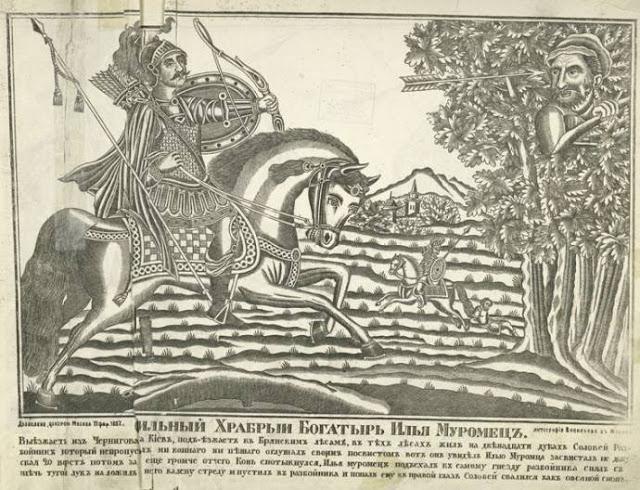

Самое невероятное, что если история Ильи Муромца хорошо известна, а в Киево-Печерской Лавре даже покоятся останки прототипа легендарного богатыря, то происхождение Соловья-разбойника покрыто мраком тайны. Ни в одной из былин нельзя найти «биографии» этого отрицательного персонажа. Исходя из текста былин, можно лишь предположить, что он являлся либо птицей-оборотнем либо обычным разбойником. Если верить лубочным картинам, широко распространенным на Руси, в XVII веке, то Соловей-разбойник все же представляется именно бандитом с большой дороги, а не мифическим существом, как можно было бы предположить сначала. Если бы он был неким сказочным персонажем, то его так бы и изображали, как птицу-Сирин дуальным существом. Но, нет, Соловей – разбойник всегда описывается, как обычный человек.

Разбойник по фамилии Соловьев

Анализируя имя разбойника, с которым боролся Илья Муромец лингвисты пришли к выводу, что ничего странного в нем нет. В средневековой Руси людям часто давали прозвища, посвященные тому или иному животному, которые с течением времени трансформировались в фамилии. Хорошо известно, что царский род «Романовых» берет свое начало от боярина Андрея Кобылы. Знаменитый разбойник Голуб орудовал в центральной России во времена Ивана Грозного. У покорителя Сибири Ермака в соратниках числились бывшие грабители Сокол и Петух. Так, что если бы потомки Соловья-разбойника дожили до наших дней, не изменив своему ремеслу, их бы знали под фамилией Соловьевы.

Где расположен дуб Соловья-разбойника?

Место обитания Соловья-разбойника согласно тексту былин – гнездо на трех, семи, девяти или сорока дубах. Конечно, человеку не пристало жить на дереве, но для бандитской засады оно подходит как нельзя лучше. Впрочем, в истории средневековой Европы существовала популярная традиция постройки домов на деревьях. В 1873 году историк немецкого происхождения Ф. Либнехт подробно описал некий дом крестоносцев расположенный на большом раскидистом дубе в Польше. Самое интересное, что если установить, кем являлся прототип Соловья-разбойника, сегодня не представляется возможным, то место его обитания — известно. Если проложить прямой маршрут из Мурома в Киев, то дорога, действительно, пройдет через Чернигов. Именно здесь былинный Илья Муромец и повстречал Соловья-разбойника на опушке дремучих Брянских лесов. Переложив текст былины на топографическую карту, можно увидеть, что между Киевом и Черниговым находятся Брынские или Брянские леса.

Родовое имение Соловья-разбойника

При этом интересно отметить, что вблизи Брянских лесов находится город Карачев, около которого протекает речка Смородиновка. Но, ведь именно около, считающейся легендарной реки Смородины Илья Муромец и встретил Соловья-разбойника. Дальше еще интереснее: в полутора десятках километров от города расположено село с необычным названием «Девять дубов». В былине же прямо говорится о том, что Соловей-разбойник восседал на девяти дубах, а рядом в селении жили его многочисленные родственники. 14 апреля 1890 года «Московские ведомости» опубликовали сообщение жителя Карачева, который заявил, что местные старожилы знают точное место битвы Ильи Муромца и Соловья-Разбойника. По его словам даже жив пень, на месте которого росли девять дубов, где находилась засада Соловья-разбойника. Учитывая, что дубы имеют срок жизни до 900 лет. Эти слова вполне могли быть правдой. Получается, что Соловей-разбойник вместе со своей семьей жил в селении Девять дубов в 13 километрах от города Карачева в Черниговской области. Логично предположить, что современное население этого села, является потомками знаменитого разбойника.

Кто не знает Соловья-разбойника? Известнейший он персонаж!

Как свиснет, так и оглушит врага — не выдерживает человек дикого посвиста оборотня. Былины и сказки не дают точного описания разбойника — то ли человек он, то ли птица.

Сидит Соловей в гнезде на двенадцати дубах у проезжей дороги неподалеку от реки Смородины и никого не пропускает по той дороге. Много раз пытались молодцы убить ворога, но все пали в битве с разбойником. Лишь одному Илье Муромцу удалось его победить, поразив в правый глаз, и к князю Владимиру привезти.

Гнездо его «на семи верстах», огорожено тыном, на каждой тыненке насажено по человеческой голове. Там же живут жена Соловья-разбойника и его дети — черные вороны с железными клювами.

В белорусских сказках есть у него родич — рогатый Сокол.

При этом непонятно, кто такой все-таки этот Соловей — ибо, если сидит он в своем гнезде на дереве и свистит оттуда, то больше похож на птицу.

Однако по дороге в Киев Соловей обретает черты человека.

Прежде всего, члены его семьи, выглядывая в окно терем, не могут понять — кто кого везет. То ли Соловей везёт незнакомого мужика, то ли мужик — Соловья. Вполне себе человеческого обличья. Значит, оба богатыря — люди.

И значит, Соловей умеет ездить верхом.

«Будучи побеждён богатырём, он как бы сбрасывает с себя нечеловеческие, фантастические формы», — пишет фольклорист Б.Н. Путилов.

За Ильёй Муромцем установилась слава главного богатыря и защитника Руси, а в образе его противника народ выразил своё резко отрицательное отношение к силам, мешавшим единству русских земель.

Соловей — несомненно образ человеческий, у разбойника, как у богатого человека, «широк двор», «высок терем», «палаты белокаменные», а также вполне обычная семья: жена, дочери, сыновья, зятья.

Соловей ведет себя очень гордо — отговаривает семью отбить его у Ильи Муромца, а в Киеве не просто на равных разговаривает с князем Владимиром, а в некоторых вариантах былин даже требует себе чару вина, чтобы смочить запёкшиеся уста.

Он ровня и богатырю, и князю.

Князь Владимир пожелал услышать свист ворога. Однако как свистнул Соловей, так чуть и не погубил князя с домочадцами. Но тут самому Соловью конец пришел. Илья размахнулся со всего плеча и снес ему голову.

Так кто де Соловей — человек или птица?

«Самый радикальный способ решения данной проблемы, как выяснилось, — пишет фольклорист Б. Морозов, — состоит в том, чтобы признать двойственность Соловья-разбойника… Мнимой». Такую идею высказал в 1891 г. выдающийся отечественный филолог А. А. Потебня. К нему присоединился ряд других учёных. Суть рассуждений А.А. Потебни и его единомышленников заключалась в следующем.

Почему имя Соловей нужно непременно считать указанием на птицу? В старину его мог носить и человек. «Употребление названий животных разного рода в качестве личных имён, — писал А.И. Соболевский, — свойственно едва ли не всему человечеству. Древняя Русь знала его издревле». «То, что ныне воспринималось бы только как забавные, а порою даже обидные для их носителей прозвища, раньше служило «официальными» именами вполне уважаемых людей».

Спрашивается — почему Соловей свистит? Да потому, что народ видел в нем олицетворение разрушительного урагана, а свист его уподобляется шуму бури.

Детьми бури были ветры, которые в мифологии представлялись хищными птицами; вот почему дети Соловья-разбойника — вороны с железными клювами.

Вот такая сказочная загадка — Соловей-разбойник.

©Наталия Будур. Из книги «От Лукоморья до Белогорья. Секреты русской сказки»

Иллюстрации — из свободного доступа в интернете

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу:

Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов.

Том 1. VI. Гроза, ветры и боги громовики.

2. Сказания об Илье Муромце и Соловье-разбойнике.

Имя Ильи Муромца самое популярное в русском народе; оно встречается весьма часто в песнях и преданиях, приписывающих ему различные богатырские подвиги. И хотя Илья Муромец известен, как лицо историческое,он жил около 1188 года; но, выступая в народном эпосе, он принял на себя черты более древние, принадлежащие к области мифических представлений о боге-громовнике. В этом убеждает нас самый характер его баснословных подвигов и сравнительное изучение их, в связи с прочими преданиями нашего и других индоевропейских народов.

В эпоху христианскую верование в Перуна, его воинственные атрибуты и сказания о его битвах с демонами были перенесены на Илью-пророка (см. главу IX); Илья Муромец, сходный с Ильею-пророком по имени и также славный святостью своей жизни, а может быть — и военными доблестями, слился с ним в народных сказаниях в один образ, и там, где, по преданию, конь Ильи Муромца выбивал копытом источники ключевой воды, — народ ставил часовни во имя Ильи-пророка.

В Московской губ. крестьяне объясняют громовые раскаты поездкою Ильи Муромца на шести жеребцах по небу. Любопытные похождения Ильи Муромца с богатырем Святогором целиком принадлежат к области древнейших мифов о Перуне (см. гл. XXI).

Тридцать лет от самого рождения сидел Илья Муромец сиднем, не двигаясь с места, но вот “по божьему повеленью приходили два калика перехожие, становились под окошечко косящетое и просили милостыни. И говорит им Илья: нищие братия! взойдите ко мне во храмину: есть у нас всего много, а подать вам некому. И говорят ему калики перехожие: встань-ка сам! — Сижу сиднем я тридцать лет, а вставать не встану: нет у меня ни рук, ни ног! — проговорит им Илья. И говорят калики перехожие ему во второй раз: встань-ка сам! Илья сидит, силу пробует, а в ответ держит речь: встал бы я, и сила есть, да нет ног. И говорят ему калики перехожие в третий раз: встань-ка сам! Илья сидит, силу пробует: тронет ногу — нога поднимается, тронет другую — другая поднимается. Встает Илья — поднимается, посерёд пола становится. И говорят ему калики перехожие: сходи-ка за пивом, да напой нас! И взял Илья братину великую, пошёл в подвалы глубокие, наливал братину пивом крепким и подносил каликам перехожим. — Выпей-ка сам! — в ответ молвят калики перехожие. Хватил Илья братину зараз — только и видели пиво! Говорят ему калики перехожие: сходи-ка за пивом, да напой нас! И взял Илья братину больше прежнего, пошёл в подвалы глубокие, опускался ниже того, наливал братину пивом крепким пуще того и подносил каликам перехожим. — Выпей-ка сам! — в ответ молвят калики перехожие. Хватил Илья братину зараз — только и видели пиво! И спрошали его, Илью, калики перехожие: слышишь ли, Илья, свою силу? И молвит Илья: слышу! И спрошали его, Илью, калики перехожие: как велика твоя сила? И молвит Илья: кабы был столб от земли до неба, я перевернул бы всю землю! Стали промеж себя калики говорить: много дано силы Илье, земля не снесет; поубавим силы. Ещё раз посылают они Илью за пивом, заставляют его выпить и спрашивают: слышишь ли, Илья, свою силу? Отвечает Илья: “поубавилось силы кабы на семую часть!” Стали промеж себя калики говорить: будет с него! Несмотря на легендарный тон, приданный этому рассказу (в одном варианте былины, вместо калик перехожих, являются к Муромцу, поят его и наделяют силою Спаситель и два апостола), здесь слишком очевидна мифическая основа.

В народных сказках богатырь, собирающийся на битву с змеем — демоническим представителем зимних облаков и туманов, должен трижды испить живой (или сильной) воды, и только тогда получает силу поднять меч-кладенец. Пиво, которое пьёт Илья Муромец, — старинная метафора дождя (см. главу VII). Окованный зимнею стужею, богатырь-громовник сидит сиднем, без движения (=не заявляя себя в грозе), пока не напьётся живой воды, т. е. пока весенняя теплота не разобьет ледяных оков и не претворит снежные тучи в дождевые; только тогда зарождается в нём сила поднять молниеносный меч и направить его против тёмных демонов.

Наделенный богатырскою крепостью, Илья Муромец отправляется на совершение трудных подвигов. Как самое имя Перуна сменилось историческим именем Ильи Муромца, так и борьба его с демоническими существами — великанами и змеями перенесена на битвы, характеризующие первое время государственной жизни Руси, когда строй общественный ещё достаточно не окреп, внутри государства, среди лесов и пустынных мест, легко укрывался разбой, а извне, из широких степей угрожали беспрерывные набеги диких кочевников, с которыми должны были бороться русские витязи.

Илья Муромец усмиряет разбойничью шайку и освобождает Чернигов-град от несчетных басурманских полчищ; но и в этих ратных подвигах он сохраняет своё родство с древним Перуном; он действует его оружием — всесокрушающими стрелами и выезжает на таком же чудесном коне, как и бог-громовержец. Конь его словно сокол летит, с горы на гору перескакивает, с холма на холм перемахивает, реки, озера и темны леса промеж ног пускает, хвостом поля устилает; подобно Зевсову коню Пегасу, он выбивает копытами колодцы. Окруженный станишниками (разбойниками), Илья Муромец вынимал из налушна (налучье — футляр для лука) тугой лук, вынимал стрелу каленую и пускал её по сыру дубу:

Спела тетивка у туга лука —

Станишники с коней попадали;

Угодила стрела в сыр-кряковистый дуб,

Изломала дуб в черенья ножевые.

Сражаясь один против несметной рати кочевников, он куда ни бросится — там улица, где ни поворотится — часты площади. Вслед за тем наезжает Илья Муромец на Соловья-разбойника, который заложил прямоезжую дорогу к Киеву ровно на тридцать лет — время, когда богатырь сидел сиднем: никакой человек по ней не прохаживал, зверь не прорыскивал, птица не пропитывала. Соловей-разбойник свил себе гнездо на двенадцати (или девяти) дубах и, сидя в нём, свистал так сильно и громко, что все низвергал своим посвистом, словно напором стремительного вихря. За десять верст раздался его свист — и богатырский конь под Ильею спотыкнулся,

Тёмны леса к земле приклонилися,

Мать-река Смородина со песком сомутилаоя

Богатырь сшиб Соловья-разбойника каленой стрелой с высоких дубов и повёз с собой в Киев; там, во дворе князя Владимира, заставляют Соловья-разбойника показать свою удаль — засвистать вполсвиста. Соловей отзывается, что уста его запеклись кровию, и просит испить.

Налили ему чашу зелена вина,

Весом чаша в полтора ведра;

Принимал он чашу единой рукой,

Выпивал чашу за единый вздох (дух).

Наливали ему другую чашу пива пьяного и третью меду сладкого; выпивал чаши Соловей-разбойник, и как Илья Муромец с пива — набирался с того силы великой, свистнул и оглушил своим свистом могучих богатей, так что они наземь попадали, а простые люди мертвы стали, и потряс крепкие своды княжеских палат: слетели с них крыша и вышки, лопнули связи железные.

Засвистал Соловей по-соловьиному,

А в другой зашипел разбойник по-змеиному,

А в третьи зрявкает он по-звериному (нар. по-туриному).

Те же выражения употребляет народный эпос, говоря о вещем коне сивке-бурке, в образе которого, как и в образах змея и быка, олицетворялась громоносная туча (см. ниже). Раздраженный Илья Муромец убивает Соловья-разбойника, кидая его выше дерева стоячего, чуть пониже облака ходячего.

Соловей-разбойник гнездится на двенадцати дубах; народная сказка то же самое говорит о змее, и подробность эта объясняется мифическим значением дуба — дерева, посвященного Перуну: “загремел Зилант (змей), выходя из железного гнезда, а висело оно на двенадцати дубах, на двенадцати цепах»; в одном заклятии говор змея сравнивается с шумом ветра: “что не дуб стоит — Змиулан сидит, что не ветр шумит — Змиулан говорит».

Согласно с показанием народной былины о свисте Соловья-разбойника, в одной рукописной повести XVII века читаем: “начаша змий великий свистати; от змиева свистания падоша под ними (послами) кони». В украинской сказке, напечатанной в “Записках о южной Руси», по сличении её с вариантами того же эпического сказания, записанными в других местностях, Соловей-разбойник заменяет собою Змея Горыныча; в другой сказке Илья Муромец побивает двенадцатиголового змея, избавляя от него красавицу-королевну. Все эти сближения убедительно свидетельствуют, что в образе Соловья-разбойника народная фантазия олицетворила демона бурной, грозовой тучи. Имя Соловья дано на основании древнейшего уподобления свиста бури громозвучному пению этой птицы. “Свист бури, вихрей, ветров” — выражение общеупотребительное в нашем языке; народная песня, описывая бегство удалого добра молодца от царских разъездов, прибавляет:

Что гнались-то, гнались за тем добрым молодцем Ветры палевые,

Что свистят-то, свистят в уши разудалому про его разбои.

У моряков до сих пор существует поверье, что свистом можно накликать бурю, подобно тому, как призывается она звоном колоколов и резким криком хищных птиц; при стихающем попутном ветре пловцы обыкновенно свистят но ветер. Эсты также убеждены, что от свиста свежеет ветер. О водяном рассказывают наши крестьяне, что он не любит, когда беспокоят его сон свистом, и опрокидывает за то лодку, а пловца увлекает на дно реки, т. е. свист подымает бурю, которая волнует и бурлит сонные воды и грозит пловцу бедою.

С 1 марта начинают дуть весенние ветры, и потому о св. Евдокии, память которой празднуется в этот день, крестьяне выражаются: “приехала свистунья». Свистать в жилой избе почитается в простонародье дурною приметою и грехом; от того, кто это делает, отвращается Богородица. Изба, в которой свистят, скоро опустеет — всё высвистишь! Домовой, как охранитель семейного благосостояния и покоя, пугает таких неосторожных “свистунов” по ночам. Не должно свистать во время весенних посевов; иначе зерно будет вывеяно с пашни ветрами и не даст роста. Одно из самых обыкновенных олицетворений дующих ветров было представление их хищными птицами; вот почему дети Соловья-разбойника оборачиваются, по свидетельству былины, воронами с железными клювами (об этих воронах см. гл. X).

Эпитет “разбойника” объясняется разрушительными свойствами бури и тем стародавним воззрением, которое с олицетворениями туч соединяло разбойничий, воровской характер. Закрытие тучами и зимними туманами небесных светил называлось на старинном поэтическом языке похищением золота: в подвалах Соловья-разбойника лежала несчетная золотая казна; точно так же в летней засухе и в отсутствии дождей зимою видели похищение живой воды и урожаев. Демонические силы грабят сокровища солнечных лучей, угоняют дождевых коров и скрывают свою добычу в неприступных скалах. Этот хищнический характер облачных демонов повел к тому, что, вместо великанов и змеев, с которыми сражаются богатыри в более сохранившихся вариантах эпического сказания, — в вариантах позднейших и подновленных выводятся на сцену воры и разбойники. Таким образом древнейшие мифические предания, с течением времени, сводятся народом к простым объяснениям, заимствуемым из его обыденной жизни.

Пламя грозы сопровождается порывистыми ветрами, и взаимными их усилиями очищается воздух от туманных испарений; эта естественная связь их отразилась и в языке: от санскрита корня: pa— очищать произошли существительные pavaka — огонь и pavana — ветер, бриз, лат. purus (purgare), греч. πύρ θ с переходом звука р в f др.-вер.-нем. fiur; как от латин. fio — дую образовалось flamma — пламя, так от глагола вею (санскр. va — дуть) произошло не только ветр (зенд. vata, перс. wad, греч. αητής , лат. ventus, кельт, bad и gwynt, гот. vinds, англос. wind и wedher, сканд. vindr и vedr, др.-вер.-нем. wetar, лит. wejas и wetra), но и ватра (серб. и чеш.) — огонь, пламя, через страдательное причастие ватый, ват; в Ведах ветр — vata. В старину ватра имело значение не просто огня, но огня небесного = молнии, как видно из глосс Вацерада.

Признаваемые за дыхание бога-творца небесных гроз, за дуновение его могучих уст, ветры и буря вызывали в человеке то же религиозное чувство, с каким обращался он к грому и молниям. В Астраханской губ. пловцы, садясь в ладью, всегда произносят при этом: “святой воздух! помоги нам». Стрыйковский говорит, что славяне и литовцы, заслышав вой бури, преклоняли колена, ибо в шуме ветра узнавали шаги шествующего бога.

Ветры олицетворялись и как существа самобытные; фантазия древнего человека представляла их дующими = выпускающими из своих открытых ртов вихри, вьюги и мятели. Средневековое искусство воспользовалось этим языческим представлением и постоянно изображало ветры в виде дующей человеческой головы. На наших лубочных картинах ветр и “дух бурен”, приносящий град и снег, изображаются в виде окрыленных человеческих голов, дующих из облаков; такова, например, картина, приложенная к сказке о мужике, у которого ветер разнёс муку.

Крылья, данные ветрам, — эмблема их быстрого полёта. По народному поверью, зимние вьюги бывают оттого, что нечистые духи, бегая по полям, дуют в кулак. В высшей степени интересно украинское предание, утверждающее, что старый Ветер сидит с закованными устами: “що тепер Витри je — то молодь шастаецця; старий же тильки иноди в щилинки помиж губив дмуха — и отто бури бувають. Як би ему губи роскувать и вин дмухонув на ввесь рот — все б поздував на свити, горы з долинами поривняв, кинець свитови був би… Одже колись таки ему роскуюцця губи!» Предание это примыкает к мифу о грозном владыке демонов, который сидит окованный цепями и будет освобожден только при конце мира (см. гл. XIV).

Веянье ветров сравнивали с действием кузнечных мехов в руках бога-громовника и его помощников. Эти кузнечные меха— метафора грозовых туч. Облака, как увидим ниже, уподоблялись шкурам различных животных; из этих же шкур приготовлялись издревле и мешки для хранения воды и опьяняющих напитков и раздувательные мехи; слово мех (уменьшительная форма: мешок) доселе служит у нас и для названия мягкой рухляди. С таким же двойственным значением раздувательного меха и бурдюка употребляются пол. miech, чешек, mech, илл. mjesiniza, ирл. bolg, builg и латин. follis; сравни перс. masah — кузнечный мех, санскр. macaka — кожаная сума, мешок для держания воды, литов. maszas, maiszas — большой мешок, сканд. belgr — раздувательный мех, готс. baigs — мешок.

Давая туче название меха, в ней видели или вместилище небесного нектара = дождя, или орудие для раздувания грозового пламени. В гимне Ригведы, обращенном к Парьянье (Перуну), читаем: “реви, греми, оплодотворяй, пари над нами на своей водою наполненной колеснице (т. е. на облаке); сильно растяни вниз нависший мешок с водою!” В Аргау о солнце, садящемся за облаками, доныне выражаются: “d’sunne schliieft in е sack” =солнце влезает в мешок.

Гомер рассказывает, что Эол, бог ветров, дал Одиссею бычий мех, туго стянутый серебряной нитью (метафора молнии), в котором были заключены суровые вихри; но когда спутники Одиссея развязали мех — освобожденные ветры подняли страшную бурю и рассеяли корабли по широкому морю. С помощию таких мехов Гефест раздувал пламя в горнах своей кузницы. Скандинавские саги упоминают про мех (vedhrbelgr=wetterbalg), которым когда потрясали, то в то же мгновение восставала грозная буря. Финские колдуны, по народным рассказам, завязывали ветры в кожаные мешки и продавали их морякам в запас на дорогу.

Русские сказки, песни и заговоры наполнены обращениями к ветрам с просьбою о помощи, как существам живым и готовым выручить в беде. Подобное обращение находим и в словах Ярославны: “о ветре-ветрило! чему, господине, насильно вееши? чему мычеши хиновьские стрелкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вой? Мало ли ти бяшет гор (горе?) под облакы веяти лелеючи корабли на сине море? Чему, господине, мое веселие по ковылию развея?”

В простом народе ветер доселе слывет господином, и об нём ходит такой рассказ: шёл мужик, смотрит — навстречу ему идут мужики: Солнце, Ветер и Мороз. Мужик мужикам поклонился, посередь дороги становился, а Ветру ещё поклон наособицу. Этот лишний поклон разгневал Солнце: “постой, мужик! — сказало оно, — вот я те сожгу”. А Ветер молвил: “я повею холодом и умерю жар.” — Постой, мужик! я тебя заморожу, — сказал Мороз; а Ветер: “я повею теплом и не допущу тебя».

В сказке о царевне-лягушке эта вещая жена режет полотно на мелкие лоскутки и бросает в открытое окно, причитая: “буйные Ветры! разнесите лоскутки и сшейте свекору рубашку”. В другой раз она изрезала шёлк, серебро и золото и выбрасывает в окно с приговором: “буйные Ветры! принесите ковер от моего батюшки”, т. е. чародейка, обращаясь к ветрам, заставляет их приносить облака, в которых поэтическая фантазия видела небесные одежды и ковры-самолёты (см. гл. X).

В другой сказке о смирном мужике и драчливой жене ветры олицетворены в человеческих образах и, соответственно четырём сторонам света, представляются четырьмя братьями: Ветры Северный, Южный, Западный и Восточный; то же деление допускала и греческая мифология: Βορέας, Νοτος, Ευρος θ Ζέφύρος.

Нёс мужик муку в чашке, поднялся сильный ветер и развеял её по полю; бурные, разрушительные ветры в народных преданиях изображаются существами голодными и прожорливыми. Когда воротился мужик домой, злая жена прибила его и послала к Ветру требовать за муку уплаты. Мужик пошёл в дремучий лес, повстречал старуху и рассказал ей свое горе. “Ступай за мною! — сказала старуха, — я мать Ветрова, но у меня четыре сына: Ветр Восточный, Полуденный, Западный, и Полуночный; так скажи, который развеял у тебя муку?” — Полуденный, матушка! Привела его старуха в избушку, положила на печь и велела закутаться: “мой сын Полуночный Ветер очень холоден, придёт — зазнобит тебя!” Когда братья воротились домой, говорит мать Полуденному Ветру: “на тебя есть жалоба; зачем бедных людей обижаешь?” Ветер даёт мужику в уплату волшебную коробочку, у которой что ни попроси: яств или напитков каких — всё даст. Но коробочку у мужика похитили; жена снова прибила его и послала к Ветру за мукою. Ветер дал ему бочку — только скажи: пятеро из бочки! тотчас выскочат из неё молодцы с дубинками и станут побивать врагов — удары их ничем не отразимы. С помощью чудесной бочки мужик воротил свою коробочку.

Сказка эта известна у разных народов — хотя с некоторыми переменами в обстановке и подробностях, но везде с сохранением одних и тех же основ главного содержания: знак, что ей должно приписать весьма древнее происхождение. Упоминаемые в ней диковинки суть поэтические представления дождевых и грозовых облаков, приносимых ветрами: коробочка или скатерть-самобранка =дожденосная туча, дарующая земле урожай, а дубинка-самобойная, выскакивающая из бочки или мешка (сумки) = молния, поражающая из тучи; в итальянской редакции она, согласно с уподоблением грозы молотьбе, заменена молотильным цепом. В других вариантах, вместе с дарами диковинками, упоминаются: конь (козёл или овца), рассыпающийся золотом, и неисчерпаемый кошелёк с деньгами — эмблемы золотистых молний и солнечных лучей, скрываемых тучами; а доставляются эти чудесные дары или птицами, в образе которых олицетворялись быстролётные ветры, или чертями, по связи демонических представлений с грозою, или, наконец, святыми угодниками, вследствие позднейшего христианского влияния.

Та же сказка, в малорусском варианте, вместо матери выводит Ветрова батьку, к которому идёт мужик жаловаться: “твий сын выбив у мене просо!» На Украине есть поговорка: “гоне, як витрав батько!» Лужичане знают ветровых молодцов (wjetrec holey): это родичи и слуги Ветра, они обитают в воздушных пространствах и на земле, вздымают вихри и творят и добрые и злые дела; ударит ли ветер воротами, вырвет ли буря дерево — это их проказы; о шумящей буре лужичане говорят:“vеtrес holey pak prawje haruja».

В русских заговорах упоминаются семь братьев буйных ветров, и к ним воссылают мольбу навеять в сердце девицы любовную тоску, так как они наносят дождевые облака, участвуют в весенних грозах и таким образом помогают любовному союзу неба с землею:

“Встану я, раб божий, и пойду в чистое поле под восточную сторону. Навстречу мне семь братьев, семь Ветров буйных. Откуда вы, семь братьев, семь Ветров буйных, идете? куда пошли? — Пошли мы в чистые поля, в широкие раздолья сушить травы скошенные, леса порубленные, земли вспаханные. — Подите вы, семь Ветров буйных, соберите тоски тоскучия со всего света белого, понесите к красной девице (имярек) в ретивое сердце; просеките булатным топором ретивое её сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую».

Плодотворящая сила весенней грозы необходимо соединилась и с сопутствующими ей ветрами. Как первый весенний гром пробуждает земную природу, только после его ударов земля, по народному убеждению, принимается за свои роды и деревья начинают одеваться зеленью, так о весеннем ветре говорят, что он приносит семена (т. е. семя дождя) из страны вечного лета и разбивает почку деревьев. Такие олицетворения ветров — отголосок отдаленной языческой старины.

В эпических сказаниях других индоевропейских народов подобные олицетворения очень обыкновенны. В норвежской сказке: “Soria-Moria-Schloss» герой идёт искать этот таинственный замок, куда скрылась его милая царевна; он обращается с просьбою к месяцу указать ему путь-дорогу, но Месяц не знал, где лежит замок и не мог пособить страннику. “Подожди, — сказала ему одна старушка, — скоро придёт Западный Ветер (Westwind), он наверно знает дорогу в замок, потому что дует в каждый угол”. Пришёл Западный Ветер и подул так, что хижина заскрипела. “Западный Ветер! — закричала старуха, — знаешь ли дорогу в Soria-Moria-Schloss? здесь есть странник, который желал бы туда отправиться”. — Да, я знаю дорогу и теперь же должен идти в ту сторону, — отвечал Ветер, — если он быстр на ногу, то может пуститься со мною в путь”. Сказочный герой надел семимильные сапоги, пошёл вместе с Западным Ветром через горы и долы и счастливо добрался до замка.

Другая норвежская сказка развивает то же содержание с более поэтическими подробностями: жена царевича идёт искать своего милого, который скрылся в далеком замке, что лежит на восток от солнца и на запад от месяца. Она является к Восточному Ветру и спрашивает его о дороге. “Я не могу указать тебе этой дороги, — сказал Восточный Ветер, — я так далеко не дую; но хочешь — донесу тебя к моему брату Западному Ветру, он будет посильнее меня. Садись на мою спину!” Но и Западный Ветер не ведал дороги в заветную сторону; на своей спине понёс он странницу к Южному Ветру, а этот последний к Северному, который был старшим и сильнейшим из всех четырёх братьев: если он не укажет дороги, тогда и искать нечего! Северный Ветер был так дик и беспокоен, что издали ещё обдал приближающихся холодом и снегом. На вопрос о замке он отвечал: “я знаю, где он лежит; раз как-то донёс я туда осиновый лист, но так утомился, что потом не в силах был дуть целый день. Если хочешь, — прибавил он страннице, — я готов нести тебя, пока буду в силах”. Рано на другое утро проснулся Северный Ветер, подул с необычайною силою и быстро понесся вперёд по воздуху, вместе с женою царевича. Поднялась страшная буря, целые деревни и леса были исторгнуты, и когда Ветер достиг великого моря, то в водных безднах потонули корабли. Несясь над водою, дальше и дальше, Северный Ветер становился всё слабее и слабее и наконец настолько утомился, что почти не мог веять, и стал опускаться ниже и ниже; уже волны морские стали ударяться по его пяткам. Но земля была близко; Северный Ветер собрал последние силы и донесся на берег, прямо к заветному замку. После того он так ослабел, что должен был несколько дней отдыхать — прежде чем отправился в возвратный путь.

На Украине и в Белой Руси ходят рассказы о людях, захваченных вихрем и пропавших без вести, и доселе слышатся клятвы, призывающие на недругов бурные вихри: “щоб тебе буря вивернула!”, “щоб тебе взяло та понесло поверх дерева!”, “щоб тебе горою (кверху) пидняло!”, “щоб тебе понесло по-за витряками!”, “щоб тебе вихрами та бурами винесло!”, “о, щоб их вихром винесло», “вихор табе палыми!»

Ветры не только дышат на землю тёплым веянием весны, принося с собой благодатные дожди; они несут на своих крыльях и град и снега, возбуждают и зимние вьюги и метели. По древнескандинавскому мифу первобытный великан (urriese) Fomiotr был отцом властителя ветров Kari (stridens — свистящий, воющий); Kari произвел Jokul — лёд, а от этого родился Snaer — снег. У Кари были братья Нler и Logi — вода и огонь: родство, основанное на тесной связи означенных стихий в небесной грозе, дышащей вихрями, пламенеющей молниями и сопровождаемой дождями; огню присвоивалось поэтическое название красного ветра — der rothe wind. В наших преданиях морозы отождествляются с бурными, зимними ветрами. В некоторых вариантах вышеуказанной сказки о Северном Ветре, наделяющем мужика чудесными дарами, место этого Ветра и его братьев занимают Морозы.

Посеял мужик дикушу (гречу); она взошла, зазеленела. Раз вышел мужик в поле, смотрит — дикуша прибита, примята: “какой бы это злодей натворил!” Воротился домой, рассказал про своё горе жене, а она его в толчки: “это, говорит, Мороз натворил: ступай, найди его и взыщи убытки!” Мужик пошёл в лес и заплутался, туда-сюда — выбрался кое-как на тропинку, и привела его эта тропинка к ледяной избушке: стоит избушка — вся снегом усыпана, сосульками убрана. Постучался в дверь, вылезает к нему старик — весь белый. Это был Мороз; он дарит мужику скатерть-самобранку и дубинку-самобой, и дальнейший рассказ не представляет отмен.

В некоторых сказках, наравне с богатырями, олицетворяющими разные грозовые явления, выводится Мороз-Трескун или Студеней; его дуновение производит сильную стужу, иней и сосульки представляются его слюнями, а снежные облака — волосами (см. гл. XXI). Черемисы боятся отбивать от изб и ворот сосульки, веря, что за такое дело Мороз будет серчать и всех переморозит. Морозко, говорят крестьяне, — низенький старичок с длинной седой бородою; зимою бегает он по полям и улицам и стучит: от его стука начинаются трескучие морозы и оковываются реки льдами; если ударит он в угол избы, то непременно бревно треснет. В деревнях существует обычай, указывающий, что могучие силы природы до сих пор представляются народному воображению живыми существами.

Накануне Рождества и на Велик день в каждой семье старик берет ложку кутьи или киселя, выходит на порог сеней, или влезает на печь и, просунув голову в волоковое окно, говорит: “Мороз, Мороз! приходи кисель есть; Мороз, Мороз! не бей наш овёс, лён да конопли в землю вколоти” или; “Морозе, Морозе! иды до нас кути йисты, та не поморозь нашой гречкы”. Иногда, повторив трижды призыв на кутью и обождав немного, прибавляют: “не идешь? не иди ж ни на жито, ни на пшеницю, ни на всяку пашницю!» Намек на подобное же олицетворение града встречаем в поверье, что 11 мая, в день Обновления Царяграда, не должно работать в поле, чтобы царь-град не выбил хлеба за непразднование будто бы посвященного ему дня. В древнем переводе слова Григория Богослова, в прибавке о славянских суевериях, сказано: “а ин град чьтеть». Нижние лужичане в клятвах своих употребляют слово grad в значении чёрта.

Бог грозы, как небесный владыка, являющийся в бурях и вихрях, получил у славян название Стрибога, которое впоследствии, по общему закону развития мифов, выделилось в особое божество, верховного царя ветров. Слово о полку Игореве говорит о Стрибоге, как о деде ветров: “се ветры, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами” (=из дождевой тучи молниями). Слово стри означает: воздух, поветриу. Имя Стрибога уцелело в нескольких географических названиях: Стрибога ‘Стрибоже озеро, Стриби(е)ж, Стригород. Другие названия, даваемые славянами богу ветров, были Pogoda и Pochwis -Посвист. В областных говорах погода употребляется в смысле: громовой тучи, ветра, метели, бури (Полтав. губ.), дождливого или снежного времени; Погодина — вьюга, метель, погодиться— становиться ненастью; пол. pogoda и чешск. pohoda— благоприятное для нив время. Похвист или Посвист (обл. хвистеть — свистеть, хвищ — свищ, сложное из слова свист (= завывание бури, с предлогом по. В малорусской думе, напечатанной в сборнике Кулиша, вспоминается бог Посвыстач. Собираясь отплыть в сине море, князь и его дружина стали

Свойму богу Посвыстачу молотьця,

Щоб вин jим годыну дав,

Та моря не турвував.

Ветры сопутствуют и помогают богу-громовнику в его битвах с демонами и пользуются его боевыми стрелами. Индусы давали богу ветров (Vayu) эпитет Indra-sarati, т. е. ратный товарищ Индры; а Адам Бременский говорит о самом Торе, как о владыке ветров, волнующем моря.

В Ведах божественные представители ветров называются Марутами. Одетые в блестящие панцири, с светлым оружием в руках, они являются в завывающей буре и несутся по воздушным пространствам в колесницах, запряженных легконогими антилопами. Далеко-метательные луки, которыми они вооружены, усвоили им прозвание “sudhanvanas” (стреляющих из луков); подобно тому, по выражению нашего старинного памятника, ветры веют стрелами. Маруты то гонят перед собою тёмные облака, надвигая их на ясное небо и собирая дождевые воды в единую массу, то рассеивают тучи, сотрясая на землю плодотворную влагу и очищая воздух своим бурным дыханием. Быстро мчатся их колесницы, громко хлопают бичи (= молнии), деревья гнутся и падают вырванные с корнем! куда они идут и откуда? никто не ведает. Помогая Индре, Маруты, опьяненные медовым напитком (= дождём), бешено устремляются в бой, отпирают облачные горы, доят небесных коров, дают свободный исток дождевым родникам и, славя победу над Вритрою, поют громозвучную хвалебную песнь. Эта песня — поэтическая метафора воющей бури и шумящих ветров; как только раздастся она — содрогаются небо и земля, колеблются горы и распадаются облака.

Дующие ветры рождают разнообразные музыкальные тоны в воздухе: бурные порывы их, раздаваясь в горных местностях и пещерах, производя сильные всплески волн и шум потрясаемых деревьев, напоминали вой голодных зверей и дикие звуки нестройной, оглушающей музыки и неистовых песен; кроткое веяние легких ветерков вызывает таинственный шёпот листьев в лесах и рощах, мелодический шелест зреющих нив и тихое рокотание вод — звуки, обаятельно действующие на душу и погружающие в сладкую дремоту; врываясь в тесные ущелия скал, в скважины и щели домов, ветры издают свист, напоминающий свирель или флейту.

Оттого встречаем тождественные выражения для веяния и музыки: от глагола дуть произошли дух = ветер и дуда, дудка, дудеть, перс. dudu или tutu — звук флейты, totak, курд. dudek, ирл. dudeg, гот. thut-haurn, ср.-нем. tiithorn— рожок, англос. theotan, скан. thiota, др.-нем. diuzan— stridere, скан. taut— susurrus, швед. tuta— cornu canere, ср.-нем. dudein, dudel-sack, литов. duda, dudele, dudoti; нем. blasen означает: дуть, веять и трубить, играть на духовом инструменте; сканд. blasi (blaser) — ветр; гудок и гусли от гуду, гудеть — слово, употребляемое малороссами для обозначения дующего ветра; сравни: сопелка, от сопеть (шипеть), сиповка от сопати, сиплый, свистелка от свистать (перс. shufsh, shafsh — дудка, флейта, shfpur, shipuz — труба, shuflfdan, shiplTdan, лат. sibilo, франц. siffler, sifHet), свирель от санскрит корня svr, svar — дуть (svaralasika — свирель, дудка, флейта, сложное из svara— звук и las— играть (лат. ludere), перс. surna, гр. συριγξ [συριξω, лат. susurro], лит. surma, surmas, пол. surma — труба, тростниковая дудка.

Звуки духовой музыки производятся чрез вдувание воздуха в инструмент устами играющего; мы видели, что самые ветры принимались за дуновение, исходящее из открытых уст богов. Изображая олицетворения вихрей, старинное искусство представляло их дующими в рога. Фантазия древнего человека, сблизившая вой бури и свист ветров с пением и музыкой, в то же время уподобила быстрый и прихотливый полёт облаков и крутящихся вихрей — бешеной пляске, несущейся под звуки небесных хоров. Отсюда возникли разнообразные мифические сказания о песнях, игре на музыкальных инструментах и пляске грозовых духов, предание о воздушной арфе (windharfe) и верование в чародейную силу пения и музыки.

В сообществе Индры выступали Гандарвы (= кентавры), как небесные (облачные) певцы, и Апсарасы, как танцовщицы. С Марутами родственны Ribhus (=die kiinstler, die kunstfertigen — художники); дети метателя стрел (отцу их даётся прозвание Sudhanvan), они сами были искусные кузнецы, приготовляли богу-громовнику молниеносную палицу и летучего коня; пробуждаясь от зимнего сна, они являлись в бурях, начинали шумные песни, заставляли течь дождевые источники и украшали землю роскошными цветами и травою. Имя Ribhu (Rbhu) в видоизмененной форме Arbhu, роднится с греческим Орфеем, и в прекрасном сказании об этом певце, который звуками своей лиры усмирял диких зверей, удерживал потоки вод и заставлял следовать за собою скалы и леса, нельзя не узнать поэтического предания о могучих Ribhus, которые громкою песнею своею увлекали горы и деревья (= облака) в быстрый танец.

Другим чародеем-певцом, по греческому мифу, был Амфион; когда он пел и играл на лире, звуки его заставляли камни сплачиваться вместе, что объясняется из древнейшего представления наплывающих на небо туч строящимися городами и укреплениями (см. гл. XVIII). Напротив, одна немецкая сказка говорит о рожке, при звуках которого распадались всякие укрепления: те же вихри, которые, нагоняя тучи, строят облачные города, — и разрушают их, рассеивая во время грозы.

Наши русские сказки говорят о роге, в который если затрубить — сейчас явится столько ратников, что против них не устоит никакая сила: воспоминание о победоносном Перуне, явление которого возвещается звучною трубою грозовой бури.

У германцев неистовое войско Одина, быстро несущееся по воздуху во время бури, сопровождает своё шествие завывающими звуками песен, военных труб и других инструментов и бешеными плясками; то же явление грозы, представляемое фантазией в поэтической картине дикой охоты, уподобляет вой бури неистовым кликом ловчих и звукам охотничьих рогов.

По сказанию Эдды, Геймдалль, страж богов, трубит в громкий рог Gjallarhorn, давая асам весть об опасности; рог этот прячется обыкновенно под священное древо Иггрдразилль (т. е. в тучу); звуки его слышны во всей вселенной. Как божество весенней грозы, Геймдалль владеет златогривым конём и золотыми зубами (символы громоносной тучи и золотистых, кусающихся = разящих молний) и участвует в творческих деяниях богов; при кончине мира, когда сокрушается старое царство одряхлевшей природы (=зимы) и созидается новое благодатное (= весна), при звуках Геймдаллева рога возгорается Иггдразилль.

Изобретателями музыкальных инструментов почитались боги, владыки гроз, вьюг и ветров; так греки изобретение лиры приписывали Гермесу, который и подарил её Аполлону. Пятиструнная кантела (арфа) финнов изобретена Вейнемейненом, богом, рожденным дочерью воздуха (девою Ильматр) и вполне соответствующим скандинавскому Одину. Вместе с братьями он плывет по морю; лодка их останавливается на хребте огромной щуки; Вейнемейнен убил чудовищную рыбу и из остова её делает кантелу. Как скоро она была готова, все пробуют играть на ней, но никому не удается извлечь из неё настоящих тонов. Тогда берётся за арфу Вейнемейнен, садится на прибрежной скале и поёт чудные песни. Целыми стаями спешат к нему звери лесные, птицы воздушные и рыбы морские; тысячи зяблиц и чижиков садятся ему на плечи; все вокруг художника заливаются сладкими слезами, и он сам плачет от умиления: крупные слезы катятся с лица его на колени, с колен в море и там превращаются в прекрасные жемчужины. Звуками этой кантелы Вейнемейнен усыпил потом весь народ мрачной Похъиолы и похитил Сампо. В борьбе за это сокровище была утрачена и славная кантела, потонувшая в глубоком море; взамен её Вейнемейнен создает новую. Слышит он, как сетует плакучая береза, и спрашивает: “о чём, зелёная, плачешь?” Отвечает ему береза: “плачу я, что беспомощна, беззащитна; летом люди рубят мои ветви, а зимою злая буря срывает с меня одежду, и я зябну от метелей и от стужи”. Вейнемейнен утешает её: “недолго сетовать тебе! — говорит он, — я обращу твою печаль в веселье, твою грусть в радость”. Он срубил дерево и сделал из него кантелу, винты и колки приготовил из чудесного дуба, с ветвей которого струится серебро и золото, а на струны взял пять волос с головы прекрасной девы, которая пела в ожидании вечера и свиданья с милым. Заиграл Вейнемейнен на кантеле, и раздались чарующие звуки: заслыша их,

Долы всходят, выси никнут,

Горы твердые трепещут,

Откликаются утесы,

Жнива вьются в пляске, камни

Расседаются на бреге,

Сосны зыблются в восторге;

Птицы стаями густыми

Прилетают и теснятся

Вкруг героя-песнопевца.

Внял орел в гнезде высоком

И, птенцов позабывая,

В незнакомый край несется,

Чтобы кантелу услышать.

Проходил ли Вейнемейнен лесом —

Сосны низко преклонялись,

Ели гнулися приветно,

Шишки падали на землю,

Вкруг корней ложились иглы.

По лугам ли проходил он —

У цветов вскрывались чаши,

Долу стебли поникали.

Поэтические метафоры Калевалы могут быть объяснены: бог бури с кузнецом-громовником плывет в ладье-облаке по воздушному морю, разит чудовищную щуку (метафора тучи, см. гл. XVI) и из остова её делает кантелу, издающую обаятельные звуки, которым внимает вся природа (= песнь бури). Как громовый жернов, разбитый в грозе, тонет в дождевых потоках, так тонет в них и чудная кантела; с окончанием бурной грозы замолкает её песня. Сравни с мифом о смерти Орфея, разорванного неистовыми вакханками.

По другому сказанию, кантела приготовляется из березы и дуба, что уже более приближается к действительности; но и здесь кроется воспоминание о дереве-туче, блистающем золотыми молниями; струнами служат волоса облачной нимфы, музыка которых потрясает горы и колеблет леса. Слезы Вейнемейнена и его спутников = рассыпаемый тучами дождь. Подобно Вейнемейнену, по греческому преданию, Гермес взял верхний щит черепахи, навязал на него струны и изготовил музыкальный инструмент. У Овидия находим рассказ, как наяда Сиринга, преследуемая Паном, прибежала к реке и превратилась в тростник; Пан срезал ствол тростника и сделал из него свирель, названную по имени наяды сирингою.

Шведские и шотландские народные песни рассказывают, как один музыкант сделал арфу из грудной кости девы-утопленницы, из её пальцев колки, из золотистых волос струны; на Руси и в Германии известна сказка о дудке, сделанной из тростника, выросшего на могиле, или из кости безвинно убитого юноши, которая, когда на ней заиграли, — поведала о совершенном преступлении. В основе этих преданий лежит старинный миф о небесной грозовой песне, вещающей про смерть облачного демона или нимфы; золотые волосы девы суть молнии. Не менее звуков кантелы могущественна и песня Вейнемейнена; ею он творит мир (= весеннюю природу) и совершает волшебные чары. Однажды состязался он в мудрости с певцом Юкохайненом. “Я запою, — сказал неосторожный певец, — и силою песни превращу тебя в борова и загоню в тёмный угол грязного хлева!” Не вытерпел бог насмешки и запел грозную песню: заколебалось море, задрожала земля, затрещали и горы и скалы; сани дерзкого юноши превратились в кустарник, конь в камень, меховая шапка в тучу, а сам он увяз по горло в трясине. Татары рассказывают о семи Кудаях, которые, сидя на облаках, услаждаются пением; звери, птицы, рыбы и самые горы пленяются их чудесными звуками, а злые духи нарочно поднимаются на небо, чтобы послушать их песен.

Все духи, в которых фантазия олицетворяла грозу, вихри, метель, непогоду, все эти сатиры, фавны, нимфы, сладкогласные сирены, эльфы, никсы, вилы, русалки и ведьмы любят песни, музыку и пляски; музы, в первоначальном своем значении, были не более как облачные певицы и танцовщицы. Волнение рек и моря русское предание объясняет пляскою водяных. По мнению украинцев, когда заиграет = взбушуется море, из его бездн выступают морские духи и поют песни; а люди приходят к берегам, слушают их и сами научаются песням. Словаки догадываются, что человека научили песням небесные вихри и шумящие дубравы:

Зпеванкы, где сте са вы взалы?

Чи сте з’неба падлы, чи сте раслы в гаи?

Мысль о брачном союзе, в который вступают во время грозы молниеносные духи с облачными женами, заставила видеть в этих сборищах свадебное торжество, не целомудренные игры и блудные связи ведьмы с дьяволами. По греческим сказаниям, Аполлон и Гермес в любовном экстазе преследуют на охоте убегающих нимф; то же делают и сладострастные сатиры; Борей похищает Орейтию, как невесту; у германцев дикий охотник (= Один) в шуме бури гонится за морскою (дожденосною) полногрудою девою, как за своей любовницей.

Крутящийся вихрь (wirbelwind), обыкновенно предшествующий сильной буре, у древненемецких поэтов IX века назывался Windisprut=Windsbraut (venti conjux); таким образом в нём угадывали следы убегающей нимфы-невесты, за которою гонится бог грозы и бури. В Баварии доселе думают, что Ветр имеет жену — die Windin; в Нидерландах о вихре выражаются: die fahrende frau или mutter. В западной Фландрии в воющей буре узнают поезд несчастной альбины. По саге, она была прекрасная королевна; проклятая родителями за своевольное вступление в брак, она с той самой поры осуждена, не ведая успокоения, носиться по воздуху. Когда шумит сильный ветер, то говорят: “nor’ — Alvina weint!” (слушай, Альвина плачет!)

В Оберпфальце сказание это получило легендарный характер. Одна женщина так возгордилась своей красотою и миловидностью своего ребёнка, что вздумала равнять себя с Богородицею, и за то увлечена на воздух и там разлучена с своим ребёнком. Теперь оба, и мать и дитя, носятся между небом и землею. В завывающей буре народ слышит её отчаянные стоны, которыми она призывает своё дитя и не находит его; а в жалобных стонах ветров чудятся плач и вопли покинутого ребёнка. Эта несчастная мать смешивается с дочерью Ирода, искусная пляска которой была награждена головою Иоанна Предтечи. Танцующая Иродиада отождествлена в немецких преданиях с ведьмою крутящегося вихря.

По мнению лужичан, в пыли вихрей летают женские мифические существа — полудницы. Мазовецкое поверье признает крутящийся вихрь дьявольскою пляскою; празднуя свадьбу ведьмы с чёртом, нечистая сила вертится и скачет в бешеной пляске, подымая ногами пыль столбом. Если бросить в этот столб освященный нож (= символ молнии), то можно пригвоздить им беса к земле. Раз крестьянин, видя стремящийся вихрь, бросил в него нож, и тотчас же вместо столба пыли явился перед ним приколотый в ногу дьявол и с покорностью стал просить о даровании ему свободы; в уплату за освобождение он щедро одарил крестьянина золотом и всяким добром.

В Малороссии вертящиеся вихри называются чертовой свадьбою (см. главу VIII). Подобное поверье есть и у немцев, которые думают, что в вихре сидит колдун или ведьма; бросая в него нож, шляпу или башмак — символы власти, можно остановить его полёт. Таким образом вихри, по связи их с грозовыми тучами, получили полубожественный, полудемонический характер. Холодные вьюги, разрушительные порывы бури и приносимый ими град должны были укрепить народное воззрение на вихри, как на существа демонические. Поселяне наши до сих пор верят, что тёплые, весенние ветры происходят от добрых духов, а вьюги и метели от злых. Зимою злые духи вылетают на белый свет, бегают по полям и от холода дуют себе в кулак; от такой прогулки бесов сдавливается снег морозом и трещит под ногами, а от дуновения в кулак встают бураны, метели и осыпаются деревья инеем.

В феврале месяце нечистые вылетают из ада в виде птиц, и против них надо принимать разные предосторожности: птица — мифический образ ветра. В некоторых местах деревья, сломанные бурею, не употребляются на постройки, потому что самую бурю приписывают дьяволу. В Подольском уезде поселяне считают грехом упоминать слово ветер, которым там называют нечистую силу, точно так же, как слово дух — собственно: ветер, перешло в понятие мифического существа и чёрта; у новых греков ανεμος— дьявол; лужичане употребляют слова khort (хорт— борзой, ловчий пёс, нем. windhund= зооморфическое олицетворение ветра, см. гл. XIV) и grad в значении чёрта.

В Германии бурю (sturmwind) приписывают нечистой силе и в некоторых местностях называют её hammer, в чём выражается не столько мысль о разрушительном её действии, что она дробит всё словно молотом, сколько древнейшее верование о происхождении бури от бога — метателя громового молота. В русских заговорах произносится заклятие против “чёрта страшного, вихоря буйного, лешего одноглазого, злого водяного, ведьмы киевской и змея летучего, огненного», а в одной свадебной песне поётся о женихе:

Сберегла тебя матушка

И от ветра, и от вихоря,

И от Божьей тебя милости (т. е. грозы).

Далее… О языческих игрищах и скоморохах .

Читайте также:

|

|

Проверить информацию.

Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. |

|

|

В этой статье не хватает ссылок на источники информации.

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

Со́ловей-разбо́йник (произносится именно Со́ловей, а не Солове́й) — в восточнославянской мифологии — лесное чудовище, нападающее на путников и обладающее смертоносным свистом. Побеждён Ильёй Муромцем, который отвёз его на показ князю в Киев, а затем казнил на Куликовом поле.

Содержание

- 1 Происхождение образа

- 2 Реальное предположение

- 3 Имена

- 4 Отражение в современной культуре

- 5 Примечания

- 6 Литература

Происхождение образа

Легенда о Соловье найдена П.И.Мельниковым в одном из рукописных сборников XVII века и опубликована в «Нижегородских губернских ведомостях» в 1845 и 1847 гг.

Оно [предание] живет доселе в памяти народной и найдено нами лет двадцать тому назад (1867) в одном рукописном сборнике XVII столетия. Во времена стародавние, где теперь стоит Нижний Новгород, жил знатный, сильный мордвин, по имени Скворец. Он был друг и товарищ другому, такому же знатному, такому же сильному мордвину — Соловью, тому самому, что связан был Ильей Муромцем.[1]

Действительно, до христианства у мокши и эрзи были распространены имена птиц.[1]

Реальное предположение

Вероятно, что Соловьем-Разбойником являлся реальный человек. Скорее всего, это был князь, который проживал на острове на территории нынешнего села Зазимье Броварского района Киевской области. Село находится в 10-15 км от Киева, на берегу Десны (правда, за последние пару столетий Десна ушла от села на 3 км оставив заплавные озера). Мимо села в древние времена шла дорога на Киев из Остра по Десне и суше. А собственно и изо всей северной Руси. Не исключено, что этот князь брал дань у путешествующих. В свою очередь, киевскому князю явно хотелось монополии, и он отправил разобраться рать Ильи Муромца.

Существует и другая версия места сражения Соловья-Разбойника и Ильи Муромца.

Ой, ты, гой еси, Илья Муромец!

Пряма дорожка не проста стоит:

Заросла дорога лесами Брынскими,

Протекла тут речка Смородина;

Еще на дороге Соловейко-разбойничек

Сидит на тридевяти дубах,

сидит тридцать лит,

Ни конному, ни пешему пропуска нет…

Сидит Соловей-разбойник

на сыром дубу,

Сидит Соловей-разбойник,

Одихмантьев сын.

А то свищет Соловей да по-соловьему,

Он кричит, злодей-разбойник,

по-звериному,

И от его ли то от посвиста соловьего,

И от его ли то от покрика звериного

Те все травушки-муравы уплетаются,

Все лазоревы цветочки осыпаются,

Темны лесушки к земле все

преклоняются,

А что есть людей — то все

мертвы лежат.

Прямоезжею дороженькой —

пятьсот есть вёрст,

Ай окольноей дорожкой —

целая тысяча.

Согласно былине Илья Муромец поехал ко граду Киеву прямою дорогою от Чернигова, которую заложил Соловей-разбойник ровно тридцать лет, не пропускал ни конного, ни пешего, а убивал не оружием, но своим свистом разбойничьим. Выехал Илья Муромец в чисто поле и увидел попрыски богатырские, и по них поехал, и приехал на те леса Брынские, на те грязи топучие, на те мосты калиновы и к той реке Смородинке. Соловей-разбойник послышал себе кончину и бессчастие великое и, не допуская Илью Муромца за двадцать верст, засвистал своим свистом разбойническим крепко; но богатырское сердце не устрашилось. И, не допуская еще за десять верст, засвистал он громче того, и с того свисту под Ильею Муромцем конь спотыкнулся. Приехал Илья Муромец под самое гнездо, которое свито на девяти дубах; и Соловей-разбойник, на гнезде сидя, увидел святорусского богатыря, и засвистал во весь свист, и хотел Илью Муромца убить до смерти. К востоку от города Карачева лежит село с былинным названием Девять Дубов, что в лесах Брынских. Имеется там и речка Смородинка, упоминаемая в былине.

Имена

Ахматович, Одихмантьевич, Рахматович, Рахманов — птица рахманная, представляет собой, по определению академика Ягича, сложный образ, в котором есть черты птицы и человека, чудовищного богатыря. Соловей-разбойник залёг дорогу в Киев, по которой едет Илья Муромец; он тридцать лет никого не пропускает, оглушая своим свистом и ревом; его гнездо на 9 дубах, но есть у него и терем; у Соловья-разбойника есть сыновья и дочь богатырша — «перевозница».

Илья привозит Соловья в Киев и за его коварство убивает его или подвергает иной казни. В одном случае Соловей-разбойник является помощником Ильи в бою, и его образ сливается с представлением о Соловье Будимировиче.

Академик Ягич пытался объяснить происхождение Соловей-разбойника из легенд о Соломоне, но, как доказал профессор В. Ф. Миллер, для такого объяснения нет достаточных данных, а самое производство имени Соловья-разбойника от Соломона, причём впоследствии явилось представление о птице, оказывается крайне натянутым.

В свою очередь, исходя из своей восточной гипотезы, В. Ф. Миллер сближает Соловья-разбойника с иранской птицей Симургом, с богатырями Ауладом, Кергсаром, белым дивом. Возможно поэтому Соловей-разбойник изображается с тюркской наружностью. В сказке об Еруслане Лазаревиче находит параллель к Соловью-разбойнику в образе Ивашки-сторожа. Подобное же предположение высказывал раньше В. В. Стасов.

Профессор Халанский, сближая соответственную былину об Илье Муромце с германскими сказаниями о Тетлейфе, видит в Соловье-разбойнике отражение образа Зигурда. Историческую основу для представления о разбойнике Буслаев указывал в летописном сказании о разбойнике Могуте. Вообще литературная история типа «Соловей-разбойник» до сих пор не вполне выяснена, так как во всех приведенных построениях, рядом с ценными указаниями, заключается немало произвола.

М. Забылин (Москва 1880 г. «Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия»): «…когда во времена св. Ольги и св. Владимира, Христианская вера проникла в Россию, то она не повсюду и не сейчас подавила славянское язычество, что видим из борьбы Ильи Муромца с Соловьём-разбойником, который, по сказаниям, был никто иной, как беглый жрец, скрывавшийся в лесах, что и могло случиться со многими жрецами и идолопоклонниками, державшимися упорно своего язычества и бежавшими от преследования…»

В XVII веке образ Соловья-разбойника, причём вполне человеческий, широко использовался в русском декоративно-прикладном искусстве. Известны изразцы с его изображением верхом на коне, как терракотовые, так и покрытые глазурью (муравлёные и многоцветные). Широко известен также лубок, где на коне с копьём наперевес сидит типичный польский шляхтич. Всё это говорит о воплощении в Соловье-разбойнике образа врага Руси конкретного исторического периода.

Запись «…изображается с тюркской наружностью» неверна. Антропологический тип представителей огузской тюркской ветви — типичные европеоиды. Вернее будет сказать — монголоидной наружностью или кипчакской наружностью.

Отражение в современной культуре

Соловей Разбойник — фильм, РФ, 2012

Илья Муромец и Соловей Разбойник — мультфильм, Россия, 2007

Там, на неведомых дорожках — фильм, СССР, 1982

Примечания

- ↑ 1 2 Мельников П.И. Очерки мордвы. — Саранск, 1981.

Литература

| Соловей-разбойник на Викискладе? |

- Необходимо подобрать реальную научную литературу и полностью переделать статью в соответствии с ней.

| |

|

|---|---|

| Боги | Белобог1 • Божич • Велес ~ Волос • Дабог • Даж(д)ьбог • Девана • Жива • Лада1 • Леля1 • Марена • Мать — Сыра Земля • Мокошь (Макошь) • Переплут • Перун • Поревит • Поренут • Прове • Радегаст1 • Род2 • Рожаницы2 • Ругевит • Сварог1 • Сварожич • Святовит • Семаргл (Симаргл) • Стрибог • Триглав • Троян • Хорс • Чернобог • Ярило2 • Яровит |

| Мифические существа | Алконост • Анчутка • Асилки • Баба Марта • Баба-Яга • Бабай • Банник • Берегиня • Бес • Болотник • Бука • Ведьмак • Верлиока • Вечорка • Вий • Вила • Водяной • Волколак • Гамаюн • Герман • Денница • Доля • Дворовой • Домовой • Заложные покойники • Заря • Злыдни • Змей Горыныч • Иван-да-марья • Кикимора • Коляда • Коргоруши • Кострома • Кострубонька • Кощей • Купала • Лель1 • Леший • Лихо • Лихорадка • Мавка • Мороз • Овинник • Огненный змей • Полевой • Полудницы • Пятница • Рарог • Русалка • Сирин • Соловей-разбойник • Упырь • Чёрт • Чугайстер • Чудо-юдо • Чур • Шишига • Юда • Ящер |

| Мифические земли | Алатырь • Беловодье • Буян • Ирий • Калинов мост • Китеж • Лукоморье • Лысая гора • Смородина Река • Тридевятое царство |

| Примечания: 1 историчность божества спорна; 2 божественный статус спорен. |

Внешность и место обитания

Соловей-разбойник — известный персонаж древнерусских былин и восточнославянской мифологии. Он — герой-антагонист, один из опаснейших противников славного богатыря Ильи Муромца. Изображается крепким мужчиной тюркской внешности или фантастическим громадным существом с крыльями. Соловей-разбойник живёт в затерянных, гиблых местах, где давно не ступала нога человека. Здешние достопримечательности — те же самые, что и в сказках про Змея Горыныча и Чудо-юдо. Это мрачный Калинов мост и огненная речка Смородинка — граница между миром живых людей и обителью темных духов. Здесь, на вековых дубах, восседает страшный крылатый разбойник, которого также называют Одихмантьевым сыном. Он терпеливо проводит часы в ожидании путников, а когда те появляются — безжалостно губит их ради развлечения.