Все категории

- Фотография и видеосъемка

- Знания

- Другое

- Гороскопы, магия, гадания

- Общество и политика

- Образование

- Путешествия и туризм

- Искусство и культура

- Города и страны

- Строительство и ремонт

- Работа и карьера

- Спорт

- Стиль и красота

- Юридическая консультация

- Компьютеры и интернет

- Товары и услуги

- Темы для взрослых

- Семья и дом

- Животные и растения

- Еда и кулинария

- Здоровье и медицина

- Авто и мото

- Бизнес и финансы

- Философия, непознанное

- Досуг и развлечения

- Знакомства, любовь, отношения

- Наука и техника

1

3 ответа:

1

0

Помню из сказки великого классика Александра Сергеевича Пушкина, что Гвидон, которого еще в утробе матери поместили в бочку и отправили в открытое море, выстроил свой дворец на острове «Буян».Царь Салтан понял, совершенную им ошибку довольно поздно.

1

0

У Александра Сергеевича нигде в сказке не указано название острова Гвидона.Однако корабельщики будучи у него в гостях говорят что их путь домой в царство Салтана далее лежит мимо о. Буяна (Рюген), следовательно островом Гвидона может быть любой из впереди лежащих Датских островов или немецкий Фемарк..)

0

0

В сказке Александра Сергеевича Пушкина нет точного названия острова на котором стояло царство сына Салтана Гвидона. Все корабли, которые плыли по морю следовали таким маршрутом:

Так что точное название острова в океане автор нам не сообщает, возможно потому что остров и царство на нем было волшебным и создано царевной Лебедь, которую Гвидон спас от колдуна-коршуна.

Читайте также

В моей любимой пушкинской сказке «Сказке о царе Салтане» у Гвидона был титул князя.

Вот выдержка из сказки:

В детстве я читала эту сказку, а потом видела и мультфильм, мне кажется и через тысячу лет сказка останется поучительной для наших детей.

Ответ: остров Буян звучит у Пушкина А.С. в произведении «Сказка о Царе Салтане».

Но в произведении название изменено сегодня это остров Рюген — территория Германии, остров с обрывистым берегом, мимо него сложно проехать. Скорей всего прежнее название острова Руян /Ругия, и столица в нем или на нем Аркона — центр славянской культуры. В Арконе находился главный храм славян — храм бога Святовита, возможно у Пушкина — Алатырь.

То есть не совсем это сказочка, имеет под собой легендарное прошлое Славян.

в 9 веке Руяне достигли пика своего развития, и как раз в это время начало Русского государства (862 год). Что то тут связано с Историей Русских славян и А.С. Пушкин в иносказательном виде изложил данную былину. А быль это или былина, время покажет.

Главные мысли «Сказки о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина.

- Нельзя слепо доверять всем подряд, а особенно тем, кого невольно обидел и кто тебе завидует.

- Следует научиться прощать даже тех людей, какие принесли вам много горя.

- Неосуществимой мечты не бывает, но чтобы она стала реальной нужно приложить немало усилий.

Из всех четырёх перечисленных сказок — сказка под номером вторым (конёк-горбунок) является правильным ответом и к этому произведению Александр Сергеевич Пушкин не имеет никакого отношения. Эту сказку написал Пётр Павлович Ершов.

С тех сказочных времён перевелись учёные коты на свете, которые могли и песню спеть (идёт направо — песнь заводит), и сказку рассказать.

А вот цепи остались. И бродят в тех цепях бедные учёные, думая, а стоит ли делать открытия, которые Человечество любит использовать не в мирных целях, а для развязывания войн, сея разруху и лишая жизни невинных людей.

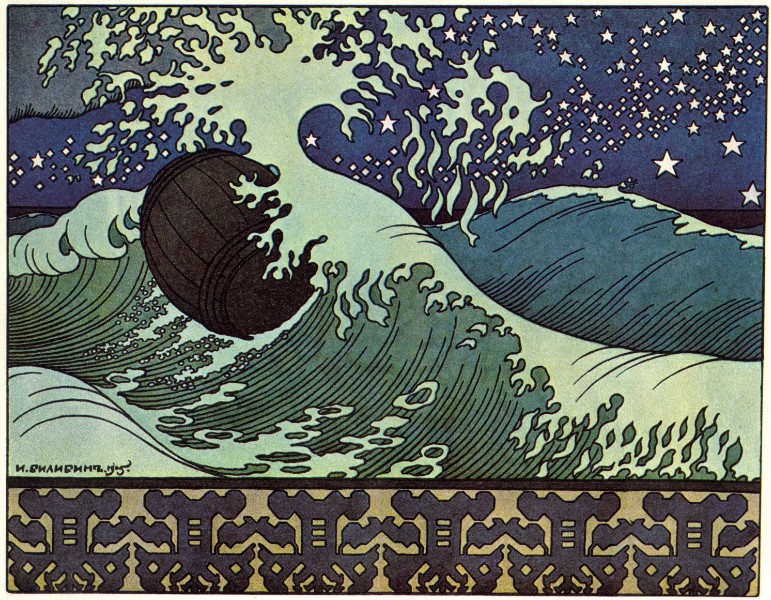

Да, гладко сказка сказывается, да всё портит своей алчностью ненасытный и амбициозный человек. А потому, не всегда бочки-корабли доплывают до места назначения в целости и сохранности, не всегда побеждает здравый смысл и взаимопонимание, потому, что так много в мире завистливых «Бабарих».

Ещё о сказках и Пушкине, а также мифологии норманизма

Древнее русское предание

Русский сказ

Остров Буян и мудрый царь Гвидон, тридцать три богатыря и белочка с золотыми орешками – это образы, ставшие близкими и родными, сохранившиеся на всю жизнь. Они как будто затрагивают в душе живую память, скрытую под спудом ежедневной суеты. ©

По теме: Вход в Рай — через Россию | Неизвестный Пушкин

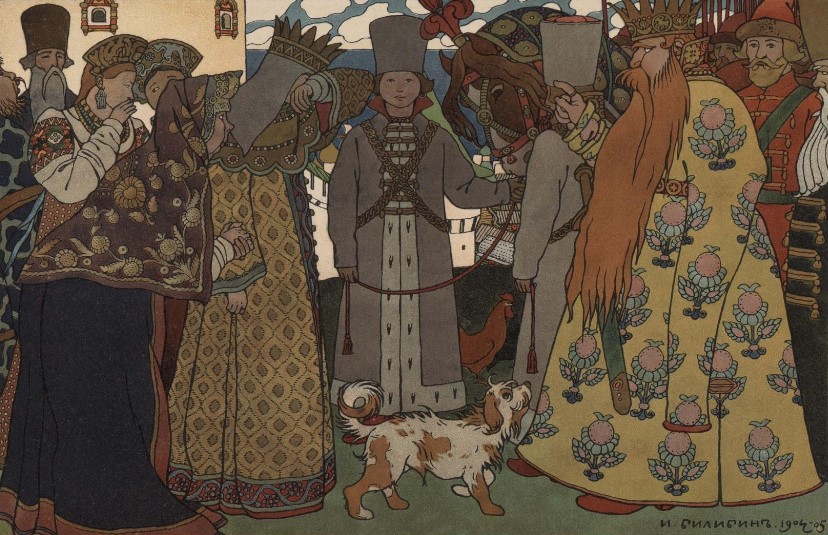

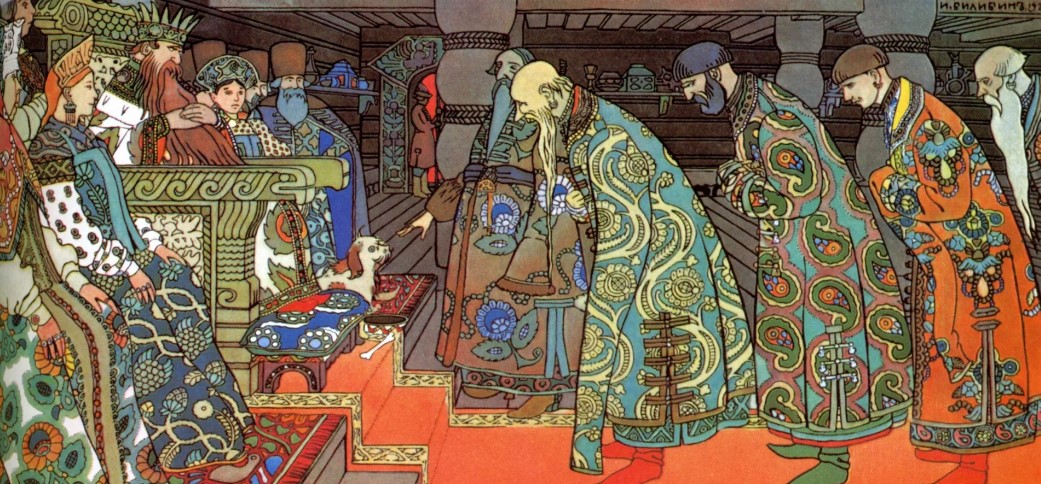

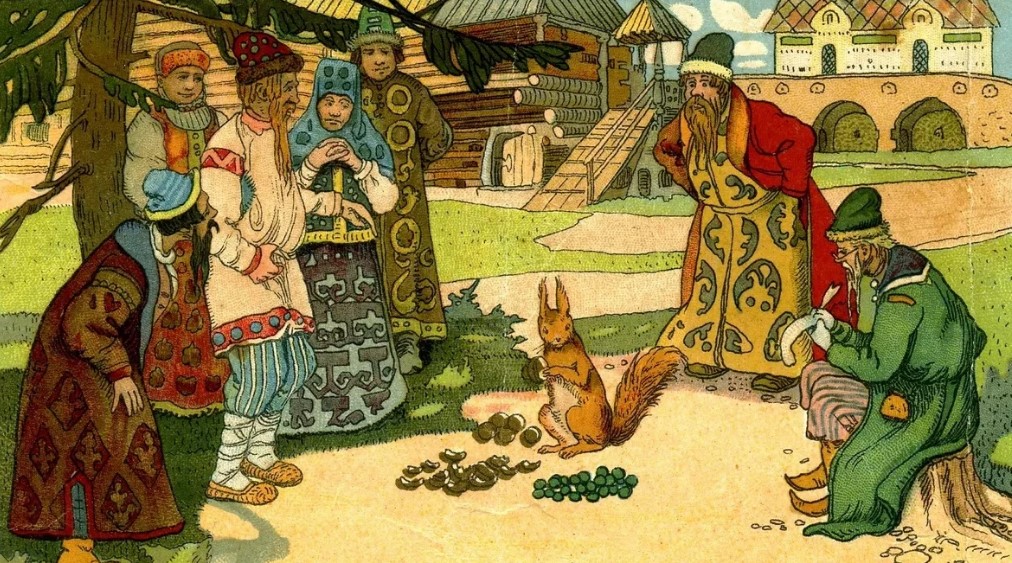

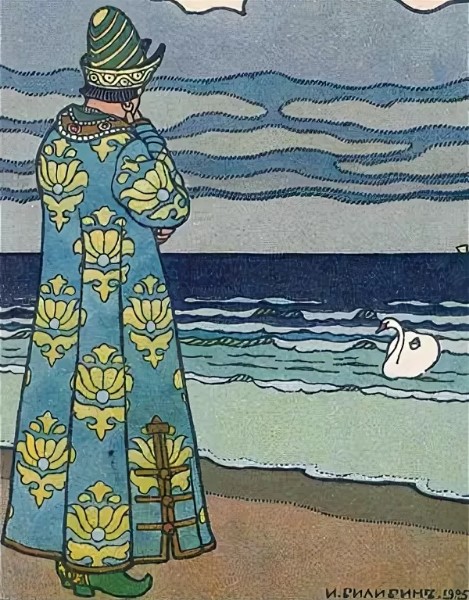

Иллюстрация Билибина

Вновь и вновь перелистывая страницы пушкинского произведения, не перестаёшь удивляться тому, насколько «Сказка о царе Салтане» наполнена внутренней красотой и глубоким смыслом.

Считается, что в детстве А.С. Пушкин услышал народные сказки от своей няни Арины Родионовны, а впоследствии создал произведения на основе детских воспоминаний. Это не совсем так. К сказкам поэт обратился в зрелом возрасте, когда сформировался его интерес к древнерусской истории и русскому фольклору. Живой миф переплетается в пушкинских сказках с живой историей.

Исследователи не раз предпринимали попытки приблизить «Сказку о царе Салтане» к историческим реалиям, стремились переложить её действие на географическую карту. Но многие из них уже свыклись с мыслью, что это почти бесполезно – слишком иносказательным кажется на первый взгляд это пушкинское произведение! Литературовед М.К. Азадовский отмечал, что очень труден вопрос об источниках «Сказки о царе Салтане».1 И сложность, конечно, состоит не только в том, чтобы выяснить, к каким источникам обращался непосредственно Пушкин. Важно понять, откуда берёт начало сама сказочная традиция, увлёкшая поэта.

Вряд ли перед нами просто «прелестная детская сказочка», как опрометчиво выразилась А. Сванидзе.2 Глубина и архаичность сюжета позволяют предположить, что в «Сказке о царе Салтане» нашло отражение какое-то древнее предание, услышанное Пушкиным.

После ссылки 1824 года в Михайловское неисчерпаемым источником народного вдохновения для поэта стала няня Арина Родионовна. Известно, что с её слов Пушкин записал несколько сказочных сюжетов. Первым в его тетради был текст, положенный в основу «Сказки о царе Салтане», которая и открывала цикл пушкинских сказок. В этом смысле А.С. Пушкин выступил своеобразным проводником народной традиции.

С ранних лет Пушкин проявлял живой интерес к истории. В набросках сохранилась его поэма «Вадим», задуманная как поэтическое осмысление легенды о варяжском призвании в Новгород. Его вдохновлял героический образ Олега Вещего, воевавшего с хазарами и с византийцами и пригвоздившего в знак своей победы «щит на вратах Цареграда». В отрывках дошла до нас поэма на сюжет исторического предания о Бове-королевиче. И это только те мотивы, в которых поэтический талант Пушкина обращался к наследию Древней Руси.

На русском Севере, откуда была родом Арина Родионовна, веками сохранялась традиция, восходившая к древнерусскому прошлому. Даже на рубеже XX века в северно-русских сёлах ещё помнили сказания и былины о Киевском княжестве и древнерусских богатырях. А в пушкинские времена в народной среде сохранялись и более ранние родовые предания.

Русский Север был исторически связан с областями, расположенными на южно-балтийском побережье. Культурные и этнические контакты Новгорода и Пскова с Прибалтикой были обусловлены географией и существовали с древности. Последние археологические изыскания позволяют считать, что Ладога была основана выходцами из балтийского региона в начале VIII века. Позднее эти колонизаторы проникали вглубь страны, и дошли вплоть до берегов Белого моря. Летописец писал о том, что новгородцы происходили «отъ рода варяжска».

Прочные связи между русскими регионами существовали до XII-XIII вв., когда Вагрия, прародина варягов в сегодняшнем восточном Гольштейне, и другие южнобалтийские земли попали под власть немецких завоевателей. Выходцев оттуда называли «от Немец», и многие из этих переселенцев стали родоначальниками прославленных дворянских родов, державших бразды правления и в Московским царстве, и позднее в Российской империи. Кстати от одного из них, «мужа честна» Ратши, вёл своё происхождение и род Пушкиных.

Вместе с балтийскими переселенцами на русский Север приходили их мифы и сказания. И живой носительницей этой традиции была няня поэта Арина Родионовна. Благодаря её чуткому наставлению Пушкин смог окунуться в волшебный мир северо-русских сказок.

Согласно записи в церковной книге, Арина Родионовна родилась 10 апреля 1758 года в деревне Лампово, расположенной в области, принадлежавшей некогда древнему Новгороду, потом Швеции и затем снова России. До Северной войны ближайшие предки Арины, как и многие русские из тех мест, были фактически шведскими подданными. Они жили в изоляции от остального русского мира, бережно храня свои традиции, которые не подвергались чужим влияниям и сохранили самобытность.

Пушкинские записи тех сказочных сюжетов, что были сделаны в Михайловском со слов Арины Родионовны, до поры до времени оставались неиспользованными, и только несколько лет спустя поэт воплотил их в своём творчестве.

В 1831 году работа над «Сказкой о царе Салтане» была завершена. При её написании Пушкин и обратился к своим конспективным заметкам, сделанным в ссылке. В основе сказки, вне сомнения, лежало древнее предание, повествовавшее об островном государстве, состоявшем из города-крепости, которое охранялось береговой стражей и вело международную торговлю.

Сюжет этого пушкинского произведения находил параллели в европейском фольклоре, но не выпадал и из собственно русской традиции вопреки мнению некоторых литературоведов. Вариант Арины Родионовны, правда, содержал несколько оригинальных особенностей. В записях Пушкина читаем:

Некоторый царь задумал жениться, но не нашёл по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трёх сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшой, и с первой ночи она понесла. Царь уехал воевать. Мачеха его, завидуя своей невестке, решилась её погубить. После девяти месяцев царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом – ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке месяц; послали известить о том царя. Мачеха задержала гонца по дороге, напоила его пьяным, подменила письмо, в коем написала, что царица разрешилась не мышью, не лягушкой, неведомой зверюшкой. Царь весьма опечалился, но с тем же гонцом повелел дождаться приезда его для разрешения. Мачеха опять подменила приказ и написала повеление, чтоб заготовить две бочки; одну для 33 царевичей, а другую для царицы с чудесным сыном – и бросить их в море…»3

Таким было начало сказки, послужившее основой для написания. Завязка сказочного сюжета в данном случае традиционна – три девушки спорят о том, что сделала бы каждая из них, став царицей. Царю полюбились слова третьей девушки – «кабы я была царица, я б для батюшки-царя родила богатыря». В них заметна реальная подоплёка родового сказания, прославлявшего продолжение рода и деторождение, считавшихся приоритетными в традиционном обществе перед другими «ценностями», пиршествами и пышными нарядами. Царь взял в жёны ту девушку, которая наиболее соответствовала родовому идеалу, представлениям о женщине, как о матери и верной супруге.

Как и полагалось, «в те поры война была», и царь отправился в поход, оставив молодую жену дома ожидать приплода. Но после успешных родов царица становится жертвой коварного заговора, обрекшего её на смерть в морских волнах, будучи вместе с сыном заточённой в бочке (кстати вполне обычный способ казни у северных народов). В записи этот сюжет представлен так:

Долго плавали царица с царевичем в засмоленой бочке – наконец, море выкинуло их на землю. Сын заметил это. «Матушка ты моя, благослови меня на то, чтоб рассыпались обручи, и вышли бы мы на свет». – Господь благослови тебя, дитятко. – Обручи лопнули, они вышли на остров. Сын избрал место и с благословения матери выстроил город и стал в оном жить да править. 4

Чудеса, которые в сказке творит царевна Лебедь, – поздний вымысел Пушкина. В первоначальном варианте их творил сам царевич. Любопытно, что ни в пушкинских записях, ни в русских фольклорных редакциях сюжета сказки нет образа царевны Лебеди.5

Название острова Пушкин воспринял из русской народной традиции – Буян. В древнерусском языке так именовали высокое место, холм, бугор, а также возвышенное место для богослужения. В «Слове Даниила Заточника» Буян – это холм, гора («за буяномъ кони паствити»). Так могли называть и гору на острове, возвышавшуюся среди пучины в море. В северно-русских говорах Буян также связан с водой, морем. Напрашивается сравнение с современным словом «буй», которым обозначают сигнальный маячок, возвышающийся над водой. В. Даль указывал на то, что в древности словом Буян называли пристань, торг, возвышенность.6 Сходный смысл слова выражен в раннем значении прилагательного «буйный» – выдающийся, которое приобретало личные эпитеты смелый, храбрый, дерзкий. Князь Всеволод, герой «Слова о полку Игореве», например, носил воинское прозвище «Буй тур». В русском фольклоре образ острова-Буяна широко распространён. Многие заговоры, отражавшие языческую картину мира, начинались со слов: «На море на Окияне, на острове на Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь…». Именем этого загадочного камня скреплялось заклинание.

Выявление этих архаичных значений помогает разгадать глубинный смысл пушкинской мифологемы «остров Буян». Представляется город на горе посреди моря, с пристанью и торгом, святилищами и храмами, что подтверждается и строками Пушкина. И этот образ находит очень интересные исторические параллели.

В немецкой земле Мекленбург – Передняя Померания лежит остров Рюген, самый крупный на Балтийском море. Именно его многие нынешние исследователи напрямую связывают с древними русами и варягами, ставшими основателями российской государственности. Известно, что даже поздних рюгенских князей ещё по привычке именовали «князьями русов» (principibus Russianorum). После того, как в 1325 году на Рюгене пресеклась правящая династия, остров попал в состав Померании, а в середине XVII века отошёл к Швеции. С 1815 года по решению Венского конгресса Рюген стал принадлежать Пруссии. Во времена Третьего Рейха остров был знаменит курортами нацистского общества «Kraft durch Freude», а во времена ГДР там располагалась советская военная база.

Остров Рюген на Балтийском море

Остров Рюген состоит из меловых пород, поросших буйной растительностью. Туристы, приезжающие сюда непременно отправляются на экскурсию к величественным белым утёсам, нависающим над морем. «Немецкая волна» как-то процитировала слова художницы Гудрун Арнольд:

Эта щедрость, эта первозданная мощь ландшафта вдохновляет меня снова и снова! Я потому и живу здесь, в Заснице, чтобы меловые скалы были всегда рядом.

Природная красота Рюгена и в прошлом вдохновляла творцов. В начале XIX века здесь работал замечательный живописец Каспар Давид Фридрих. Особой достопримечательностью острова является меловая скала Королевский трон (Königstuhl), возвышающаяся над морем на 180 метров. По старой легенде, чтобы подтвердить свой титул и право на власть, будущий король должен был со стороны моря подняться от её подножия к вершине. Священная белая скала как бы утверждала своим незыблемым величием священное право. Память о «белом камне Алатыре», видимо, сохранилась в русской традиции с тех времён.

Северная оконечность острова Рюген далеко выдаётся в море. Мыс с отвесными меловыми утёсами ещё в древности получил название Аркона, которое, по разным версиям, означает «на горе» или «белая гора». В древности на Арконе находился храм Святовита, которому приносили дары правители соседних государств и жертвовали часть товаров купцы.

Датский хронист Саксон Грамматик писал:

Город Аркона лежит на вершине высокой скалы; с севера, востока и юга он ограждён природной защитой… с западной стороны его защищает высокая насыпь в пятьдесят локтей… Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается прекрасный деревянный храм, почитаемый не только благодаря великолепию своего зодчества, но и благодаря величию бога, которому здесь был воздвигнут идол. 7

Арконский вал высотой более десяти метров сохранился до наших дней. Можно представить, каким величественным казался город в древности! Гельмольд называл Аркону «главным городом», столицей острова. Культ Святовита здесь был настолько силён, что даже после крещения пришлось подменить его вымышленным культом святого Вита. В 1168 году Аркону разрушил датский король Вальдемар I.

Мыс Аркона с наложением археологической схемы города

Вендское название острова Рюген – Руян (Rujan). После немецкого завоевания и христианизации остатки древнего населения продолжали жить на острове. Об этом свидетельствует архаичная топонимика: Бесин, Бобин, Грабов, Любков, Мёдов, Сударь, Тишов… Многие из названий навсегда сохранили связь с культом Святовита – Витов, Витт, Витте. А.С. Фаминцын отмечал, что на острове Рюген с тех пор сохранилось и несколько «святых мест»: Swante grad, Swante kam, Swante gore (ныне Свантов) и так далее.8

Память о древнем острове Руян сохранялась и после того, как он попал под датское и шведское, то есть «немецкое» господство. Она жила в северно-русской фольклорной традиции, в этнической среде, связанной с русской Прибалтикой. Имя Руян получило в народе поэтический эпитет Буян.

Сравнение сказочного Буяна с реальным Руяном-Рюгеном напрашивается и ещё одной важной деталью, попавшей в пушкинский текст из сказания Арины Родионовны. Это сюжет о чудесных богатырях, выходящих из моря, чтобы оберегать покой города и его жителей. В записях Пушкина читаем:

Тужит царевна об остальных своих детях. Царевич с её благословения берётся их отыскать… Он идёт к морю, море всколыхалося, и вышли 30 юношей и с ними старик.9

В этом отрывке содержится важное уточнение – остров охраняют не просто тридцать богатырей, а тридцать братьев Гвидона – снова указание на родовой характер предания.

В исторических источниках можно проследить любопытную параллель к этому сказочному сюжету. Упомянутый Саксон Грамматик писал:

Каждый житель острова [Рюген] обоих полов вносил монету для содержания храма [Святовита]. Ему также отдавали треть добычи и награбленного… В его распоряжении были триста лошадей и столько же всадников, которые всё добываемое насилием и хитростью вручали верховному жрецу…10

Триста воинов Святовита были отборной гвардией, на плечах которой лежала священная обязанность охраны святилища и острова. Вообще дружина на Руси никогда не была многочисленной. Даже в крупных княжествах её регулярная численность колебалась около тысячи человек, притом, что профессиональная дружина была разделена на «старшую» (бояре) и «младшую» («дети боярские»). Принадлежность к воинству была привилегией, сопряжённой с личной ответственностью. Во время крупных войн созывали ополчение, которое значительно прибавляло войску численности.

Позднее в Новгороде были известны триста «золотых поясов» – боярская верхушка, в руках которой находилась реальная власть. Совету трёхсот «золотых поясов» фактически подчинялся и князь, и посадник, и архиепископ. Они же решали все важнейшие вопросы жизни Новгорода, которые позже выносились на вече.

Непросто проследить по источникам, насколько историчны имена сказочных персонажей. Имя царя Пушкин воспринял у Арины Родионовны, превратив её «Султана Султановича, турецкого государя» в сказочного Салтана. Это имя, конечно, является позднейшим вымыслом. Можно предположить, что в изначальном варианте древнего предания оно было другим (родовое сказание всегда носит генеалогический характер и обычно «помнит» имена). Но в устном переложении из поколения в поколение первоначальное, «историческое» имя было утрачено. Так появилось имя Султан Султанович (или Салтан в пушкинской обработке), которое хорошо сочеталось с многозначительной присказкой – «мимо острова Буяна в царство славного Салтана».

Эта присказка уникальна по своему историческому значению. «Мимо острова Буяна» на восток, «в царство славного Салтана», плывут сказочные купцы. А в действительности перед нами описание известного торгового пути «из Варяг в Греки», начинавшегося в варяжских землях на юге Балтики и ведшего до Константинополя. В образе «царства Салтана» можно почувствовать намёк на Византийскую империю, находившуюся с 1453 года под властью турецкого султана.

Салтану купцы рассказывают, что бывали «за морем» (указание, которое в летописях всегда сопутствует упоминанию варягов). А поэтическое «родство» царей (отец-сын) при этом подчёркивает связи острова Буяна (Руяна-Рюгена) с Константинополем. Находки римских и византийских вещей неоднократно делали на острове археологи.

Важно и то, чем торгуют сказочные купцы. Среди товаров меха («торговали соболями, чёрно-бурыми лисами»), кони («торговали конями, жеребцами»), булат и украшения, то есть те предметы, которые традиционно экспортировались из Руси.

Имя Гвидон Пушкин заимствовал, по всей видимости, из Сказания о Бове-королевиче. Оно широко известно и в эпосе, обращение к которому позволяет восполнить образ. В России Бова-королевич был популярен как персонаж лубочных картинок. Однако ещё Саксон Грамматик пересказывал предание о Бове, который был сыном русской королевы Ринды и правил на Балтике.

Бова-королевич

Легенда о Бове повествует о «добром короле Гвидоне», которого обманом умертвил коварный король Додон, захвативший власть в его стране. Этот Гвидон правил «в великом государстве, в славном городе Антоне».11 Поздние пересказчики уже не помнили древнего названия Аркона и подменили его более близким и понятным – Антон. Важно, что упоминания об Арконе-Антоне в Сказании о Бове-королевиче отнюдь не фрагментарны, как обычно бывает в сказках (мол, дело было в таком-то царстве, о котором больше ничего не сообщается). Антон – это стольный город королевства, вокруг которого кипит борьба за власть. Бова мстит убийце своего отца Додону и возвращает себе королевский престол.

Приведённые свидетельства позволяют в полной мере переосмыслить то значение «Сказки о царе Салтане», которое она имеет для русской культуры. А оно несравненно велико! Пусть Пушкин и изменил некоторые детали, добавил долю поэтического вымысла, но он сохранил неизменной основу древнего русского предания. Увы, в наши дни вряд ли можно услышать и записать нечто подобное в вымирающих деревнях. В этом смысле пушкинские сказки оживляют историческую память, возрождают гордость за родное прошлое.

_______

PS: Ссылки читаются при наведении на них курсора

Всеволод Меркулов, кандидат исторических наук

«Переформат», 12 октября 2011

Из комментариев к статье:

Николай говорит: — Сменялись времена — менялись вкусы и интересы читателя, менялась и переводная литература. Со второй половины XVI века широкую популярность получают европейские «рыцарские романы». Первое место среди них занимает «Повесть о Бове Королевиче». Источник ее — французско-итальянский роман о подвигах Бово д’Антона, но попал он к нам через южнославянское посредство (в белорусском пересказе). Обычно русские тексты этой повести назывались: «Гистория о некоем храбром витязе и о славном богатыре о Бове Королевиче». В виде потешных книг она бытовала при дворе, а в рукописных вариантах — среди низших сословий. Бова был сыном короля Гвидона и Милитрисы, дочери короля Кирбича. Отец отдал Милитрису за Гвидона против ее воли, сватом был конюший Личарда. Милитриса, ненавидя мужа, вступила в сговор с королем Додоном: тот явился с войском в условленное место, туда же она послала Гвидона на охоту, и Додон зарубил его. Синбалда, дядька Бовы, рассказал ему о случившемся и попытался увезти его, но Додон успел захватить мальчика. Додону приснился сон, будто Бова, вооруженный мечом-кладенцом и копьем, готов проткнуть ему сердце. Узнав об этом, Милитриса, ради любви к Додону, решила извести сына, посадила его в темницу и не давала пищи. Потом она послала ему три хлебца, пропитанные ядом. Девушка, принеся Бове хлеб, предупредила его, он бросил хлебцы псам, и те сразу околели. Бова горько заплакал, и девица тоже заплакала, глядя на красоту его. Уходя, она не заперла темницу, и Бова бежал… Не во всём «виновата» Арина Родионовна!

V. M. / Всеволод Меркулов говорит: — Эпические сказания, вроде Сказания о Бове-королевиче, могут трансформироваться и обретать новую жизнь в разных странах и в разные эпохи. Вполне подходящая аналогия – античные образы в средневековом эпосе или Песнь о Роланде. Задача – выявить истоки…

Виктор Дмитриев говорит: >> В основе сказки, вне сомнения, лежало древнее предание, повествовавшее об островном государстве, состоявшем из города-крепости, которое охранялось береговой стражей и вело международную торговлю.

— Позвольте с Вами не согласиться. Сказка начинается с января 1814 г., в конце сентября т.г. родился Гвидон. Затем по Атлантическому океану, мимо острова Буяна (в дельте р.Невы) тайно («в бочке») Гвидон с мамой прибыл в Питер. В Молдавии Пушкин начал работать над «Сказкой», 1822 г. датированы сохранившиеся рукописи. Потом (я думаю при участии самого Пушкина) в Москву в 1826 г. к Николаю I, который «княжей шапкой венчал» Гвидона в 12 лет от роду. На публикации «Сказки…» Гвидону было ∼18лет. Пора жениться! Тут и сказки конец… Могу рассказать еще о Салтане, ткачихе, бабе (первая жена Салтана) Бобарихе и её сватье. Да еще, три сестры – они не крови родные, по Салтану… И я знаю, где они «пряли» (вели разговоры, сплетничали), при этом ткачиха с поварихой очно, а третья из-за океана (письменно). Знаю, что написал смело-дерзко. Только не бросайте меня в терновый куст! © Вы попробуйте спроецировать «Сказку…» на исторические события того времени и географическую карту. Похоже? Если согласны, можно расшифровать и далее.

V. M. / Всеволод Меркулов говорит: >> Вы попробуйте спроецировать «Сказку…» на исторические события того времени…

— Не нужно «проецировать» сюжет на некие «современные» Пушкину «события», тем более в такой конспирологической форме. Сюжет Сказки передала поэту Арина Родионовна, которая была, очевидно, очень далека от разного рода «событий», зато была хорошо знакома с народной северно-русской традицией. Вероятно, Вам неизвестны пушкинские записи, сделанные с её слов в прозе, в качестве рабочего материала? Иначе вопросов бы не возникало…

Скачать обзор:

В произведении автор рассказывает историю одной семьи. Выразительный поэтический язык Пушкина создаёт яркие образы и сказочный мир, в который читатель погружается с головой. Именно эту сказку считают вершиной сказочного творчества Пушкина.

«Это самое универсальное искусство, потому что одинаково нравится шестилетнему ребёнку и культурнейшему читателю стихов шестидесяти лет. Понимания не требуется, воспринимается оно прямо, бесспорно, непосредственно», — так сказал о произведении литературный критик Д. П. Мирский.

Сказка Пушкина действительно подходит не только детям, она актуальна для всех возрастов и может рассматриваться на разных уровнях понимания. Ниже представлен краткий обзор произведения, который можно использовать для читательского дневника.

Место действия

Сюжет сказки разворачивается в волшебном мире. Основные события происходят в двух локациях: в вымышленном прибрежном государстве, которым управляет царь Салтан , и на некогда безлюдном, малопригодном для жизни острове, где возникает величественный город, ставший вотчиной князя Гвидона.

В тексте присутствует топоним — остров Буян. Это название встречается в русском фольклоре, где есть упоминания, что на этом острове растет дуб о четырех ветвях. В сказке также фигурирует дуб — это единственное, что было на острове на момент прибытия туда героев.

Есть версия, что прообразом острова Буяна является реально существующий остров Рюген, в настоящее время принадлежащий Германии.

Морские просторы — также одно из мест действия в произведении. Море играет важную роль в повествовании. В тексте оно обозначается как Окиян, созвучно слову «океан», но пишется с большой буквы, как будто это название водоёма.

О чем произведение? Очень краткий пересказ

Царь Салтан услышал разговор трёх сестёр, каждая из которых сказала, что бы она сделала, «кабы была царицей». Он выбирает себе в жены ту, которая хотела родить ему сына. Других двух назначает при дворе ткачихой и поварихой.

Сестры строят козни новоявленной царице. Когда рождается ребенок, они перехватывают гонца с радостной вестью и отправляют другое письмо, будто бы царица родила вместо богатыря «неведому зверушку». В результате ещё одной подмены письма Царицу и дитя сажают в бочку и отправляют в море на верную смерть.

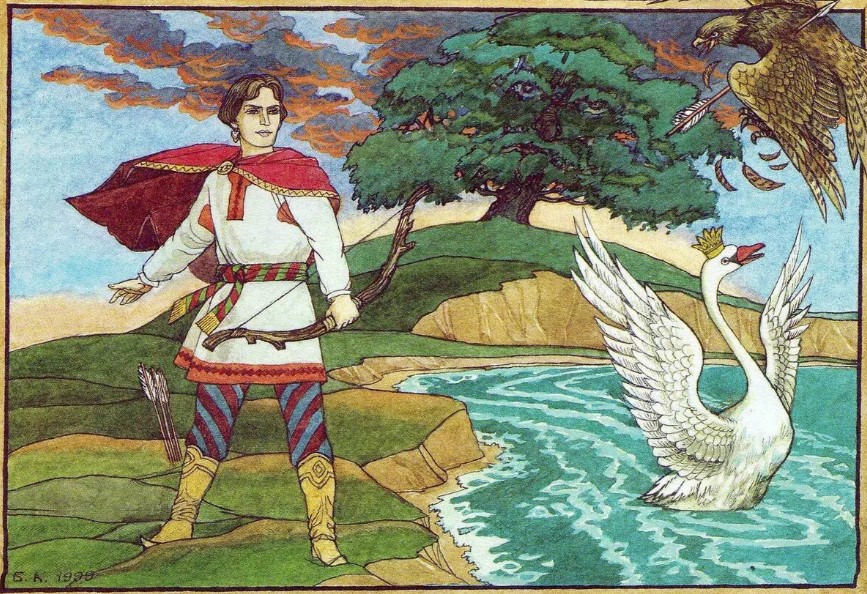

Бочку вынесло на берег необитаемого острова, где Гвидон спасает от коршуна красивого лебедя. Птица обещает его отблагодарить и оказывает помощь: наутро на острове Буяне возникает славный город. Гвидон становится князем и хочет повидаться с отцом.

Лебедь помогает ему незаметно отправиться в царство Салтана. Трижды с помощью Лебеди Гвидон вслед за торговыми кораблями купцов, обернувшись насекомым, летает во владения отца.

Купцы рассказывают царю о чудесах, которые они во время торговых плаваний видели на острове Буяне, и каждый раз ткачиха с поварихой и старой сватьей Бабарихой спорят, что есть чудо ещё более расчудесное.

Гвидон присутствует при разговорах, пребывая в облике то комара, то мухи, то шмеля. Он наказывает своих теток за скверные характеры, нанося им болезненные укусы.

Первый раз узнает он о чудо-белке, что грызет орешки с золотой скорлупой и изумрудными ярдами. По возвращению рассказывает об этом Лебеди, и следующий день белка оказывается у него на острове, возле княжеского дворца.

На второй раз тетки говорят о тридцати трех красавцах-богатырях. Лебедь являет Гвидону и это чудо.

В третий раз речь идет о заморской девице невиданной красоты, у неё «месяц под косой блестит, и во лбу звезда горит». Гвидон захотел взять её в жены.

Выясняется, что это и есть сама Лебедь. На глазах Гвидона она превращается в девушку. Князь женится. Вскоре царь Салтан посещает чудо-остров, встречается с женой и сыном. Семья воссоединяется. Ткачиха, повариха и сватья разоблачены. Царь на радостях отпускает их домой.

Характеристика героев

Царь Салтан

Царь Салтан — правитель сказочного государства. С одной стороны, он могущественный владыка, справедливый, честный, добрый, с другой стороны, доброта и бесхитростность не позволяют ему видеть в ком-либо коварство и подлость. Царь, узнав «странную» новость о рождении ребенка, мудро велит ждать его возращения, хочет приехать и разобраться во всем сам, однако коварные заговорщицы его обыграли.

Салтан оказывается доверчивым и простодушным, он не заподозрил своячениц — явных интриганок и злодеек. Более того, проявил слабохарактерность, дважды уступая ткачихе и поварихе с бабой Бабарихой в своём желании навестить чудный остров. А ведь сердце его рвалось туда. Однако в конце сказки Салтан показывает волю, задаваясь вопросом: «Кто я, царь или дитя?». И отправляется к Гвидону.

Считается, что в образе царя есть отсылка к правителям восточных государств, о чем говорит его имя «царь Салтан». Формулировка, встречающаяся в дипломатических источниках в отношении монархов исламских стран, в частности, султана Османской империи — «турецкий царь салтан».

Князь Гвидон

Князь Гвидон — сын царя Салтана, вырастает богатырем, как и обещала царица. Характеристики этого персонажа Пушкин указывает в полном названии произведения: «славный и могучий». Он внешне красив и силен, а в душе добр, благороден и справедлив. Находясь в сложной жизненной ситуации, он вступился за слабого — спас лебедя, за что и был вознагражден. Гвидон хорошо воспитан, он благодарный сын, уважает и ценит свою мать, становится для неё надежной опорой и поддержкой. Князь не знает, что их с матерью бросили в море вовсе не по приказу отца, он не ведает о происках своих тёток, но, тем не менее, зла на родителя не держит, тоскует о нём. От отца — царя Салтана — Гвидон унаследовал лучшие качества: он становится достойным правителем острова Буяна.

Царица

Жена царя Салтана, мать князя Гвидона. Она добрая и сильная женщина, стойко принявшая удары судьбы. В ней воплощён обобщенный образ матери: «…над ребёнком, как орлица над орлёнком». Царица горячо любит своего сына, верит в него, поддерживает во всем. В отличие от сестер, она не мечтала о богатстве, и статус царицы не был её целью. Героиня хотела любить и подарить этому миру хорошего человека. Она справилась с этой миссией, отлично воспитав сына.

Ткачиха с поворихой

Ткачика и повариха — отрицательные персонажи, сестры царицы, тетки князя Гвидона. Это коварные, эгоистичные особы, ими движет зависть и обида. Ради собственных интересов эти женщины способны обречь на страдание других, умело манипулируют мужчинами, будь это хоть сам царь.

Баба Бабариха

Баба Бабариха — пожилая женщина, именуемая сватьей. В тексте есть упоминание, что Гвидону она приходится бабушкой.

Слова сват и сватья используются как для обозначения человека, устраивающего брак, и выступающего посредником между женихом и невестой, так и родственной связи — родителя одного из супругов.

Вероятно, Бабариха может быть матерью царя Салтана, в некоторых критических обзорах представлена как мать трех сестер.

Сватья Бабариха — отрицательный персонаж, заодно с ткачихой и поварихой помогает извести царицу и её сына. В тексте Пушкина три отрицательные героини часто упоминаются в связке: «Ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой».

Имя героини позаимствовано из фольклора. Баба Бабариха встречается в языческих заговорах. При этом созданный Пушкиным персонаж признается исследователями оригинальным и уникальным для традиции русской сказки.

Царевна Лебедь

Царевна Лебедь — молодая, невероятно красивая девушка, обратившаяся птицей. Она обладает магическими способностями. Благодарная и бескорыстная героиня творит чудеса во благо, чтобы помочь своему спасителю — князю Гвидону. Приняв человеческое обличие, Лебедь становится любимой и любящей женой. Подробно описывается внешность и манеры царевны: «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит», «величава, выступает слово пава», «речь-то говорит, будто реченька журчит».

«Красавица-оборотень» — распространенный тип персонажа для русских сказок. В литературе и в фольклоре в разные эпохи было создано немало подобных героинь, от Царевны-лягушки до девицы-голубицы Маруси из сказки «Про Федота-стрельца» Л. А. Филатова, советского актера и поэта. Пушкинская Царевна-Лебедь — один из известнейших персонажей в этом ряду.

Корабельшики

Купцы или корабельщики — коллективное действующее лицо, путешественники и торговцы. В сюжете играют важную роль, являются связующим звеном между Салтаном и Гвидоном. Они источники новостей и слухов. Остров Буян лежит на пути их маршрута «в царство славного Салтана», Гвидона они посещают «проездом».

Тридцать три богатыря и Черномор

Тридцать три богатыря — братья Царевны Лебеди, морские витязи, живущие в Окияне, охраняют остров князя Гвидона.

Черномор — дядька и предводитель богатырей, добрый и милейший старичок, олицетворение воинского братства и безопасности.

В творчестве Пушкина персонаж с таким именем встречается дважды, колдуна в поэме Руслан и Людмила также зовут Черномором. Эти персонажи не просто разные, они противоположны друг другу. В «Руслане и Людмиле» Черномор — отрицательный персонаж, главный злодей. Почему Пушкин назвал двух совсем разных героев одним именем? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Исследователи считают, что эти герои не связаны, и даже их имена имеют разное происхождение. Имя «предводителя богатырей» из «Сказки о царе Салтане» связывают с самой очевидной ассоциацией — Черным морем – теплым водоёмом на юге России.

Коршун

Коршун — злой волшебник. Обернувшись птицей, он пытался убить лебедя — прекрасную царевну. Гибнет от рук Гвидона. «Ты не коршуна убил, чародея погубил», — говорит ему лебедь.

Подробный пересказ содержания с цитатами из сказки

«Три девицы под окном пряли поздно вечерком», — так начинается сказка. Каждая из них говорит о том, что сделала бы, если бы стала царицей. Первая обещает наткать полотна на весь мир, вторая приготовить пир, а третья девица молвила: «Я б для батюшки царя родила богатыря». Салтан подслушал этот разговор и выбрал себе в жены третью девушку. «Здравствуй красная девица, говорит он, будь царица! И роди богатыря мне к исходу сентября».

Двум оставшимся сестрам он велит ехать вместе с ним и с сестрой. «Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха».

Свадьбу сыграли в тот же вечер:

«Царь Салтан на пир честной сел с царицей молодой».

Ткачиха плачет, повариха злится, «завидуют оне государевой жене».

«А царица молодая, дела в даль не отлагая, с первой ночи понесла».

Салтан должен ехать на войну. Он прощается с женой и велит себя поберечь. Приходит время родов. «Сына бог им дал в аршин». Царица посылает Салтану письмо с доброй вестью. А ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой велят перехватить гонца с письмом и отправляет другого. Царю приходит послание:

«Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь,

Не мышонка, не лягушку

А неведому зверушку».

Царь разгневался, чуть было не повесил гонца, но остыл и велел «ждать царева возвращения для законного решения». Сестры встречают гонца, напаивают его допьяна и в «суму его пустую суют грамоту другую».

Гонец приносит приказ, в котором велено «и царицу и приплод тайно бросить в бездну вод». Царицу с ребёнком посадили в бочку и пустили в Окиян.

Плывет бочка по морю, в ней плачет и бьется царица, а ребенок растет не по дням, а по часам. Дитя обращается к волне и просит о спасении:

«Ах волна моя, волна!

Ты гульлива и вольна…

………………………………..

Не губи ты нашу душу:

Выплесни ты нас на сушу!»

Бочку прибивает к берегу. Пришло спасение. Осталось выбраться из бочки.

«Сын на ножки поднялся, в дно головкой оперся, поднатужился немножко,…вышиб дно и вышел вон».

Мать и сын оказываются на пустынном острове, где растет лишь один дуб, остальное — долина, кругом — море. Сын срывает с дуба ветку и делает лук, чтоб добыть «добрый ужин».

«И пошел на край долины у моря искать дичины».

Подойдя к морю, он видит, что «бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней», хищник «когти распустил, клюв кровавый навострил». Царевич запускает стрелу в шею коршуна. Тот падает в море и тонет.

Лебедь «молвит русским языком»: «Ты, царевич, мой спаситель» и просит его не тужить, что остался без еды, обещает отблагодарить и сослужить добрую службу.

«Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил»

Лебедь улетает. Сын с матерью ложатся спать без ужина. На утро царевич просыпается и видит перед собой большой красивый город, обнесенный белой стеной, за которой «блещут маковки церквей и святых монастырей». Он будит мать подивиться чуду. Это лебедь ему так за спасение отплатила.

Сын и мать идут к городу, проходят через ограду, к ним валит народ, пышный двор встречает их. Царевича объявляют в городе правителем, с благословения матери он стал княжить «и нарекся князь Гвидон».

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет; он бежит себе в волнах, на раздутых парусах».

Корабельщики плывут мимо острова знакомым маршрутом и очень удивляются, увидев «новый город златоглавый». Они решают пристать. Князь Гвидон встречает их, зовет в гости, кормит, поит и «ответ держать велит»: «Чем вы, гости, торг ведете и куда теперь плывете?».

Корабельщики отвечают, что едут прямо на восток, «мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Гвидон желает им доброго пут и велит передать поклон царю.

Проводив купцов, князь опечалился, он хочет видеть отца. Вдруг видит — «средь синих вод лебедь белая плывет». Спрашивает лебедь князя, в чем причина его печали.

«Грусть-тоска меня съедает, одолела молодца, видеть я б хотел отца», — отвечает он птице.

Лебедь приходит ему на помощь, превращает князя в комара, и он летит в море вслед за кораблем, в царство Салтана, на свою родину.

Царь Салтан встречает гостей, зовет их в гости. «И за ними во дворец полетел наш удалец».

Начинает царь расспрашивать путешественников: «Ладно за морем иль худо, и какое в свете чудо?». Корабельщики рассказывают ему о чуде. Знавали они остров, который раньше был пустынный, «не привальный, не жилой». А теперь стоит на нём новый город со дворцом, и правит в этом городе князь Гвидон.

Молвит царь :

«Коль жив я буду, чудный город посещу, у Гвидона погощу».

А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой не хотят его отпускать. Город на острове — вовсе не чудо, считает повариха. Она рассказывает царю о настоящей диковинке: где-то в лесу есть ель, под елью «белка песенки поёт, да орешки все грызет, а орешки не простые, всё скорлупки золотые, ядра — чистый изумруд».

Салтан дивится чуду, а Гвидон гневается и кусает тетку-повариху прямо в правый глаз. Повариха окривела, обмерла, сестры вместе со слугами пытаются поймать комара, но он вылетел в окошко и отправился домой.

На острове своём князь Гвидон ходит у берега опечаленный. В море появляется лебедь. Говорит ей князь, что хотел бы «чудо дивное завесть». И рассказывает про белку, о которой слышал у Салтана. А лебедь ему обещает помочь: «Рада службу оказать тебе я в дружбу».

Вернулся князь домой, только ступил на двор, а ель уже там, под елью белка «золотой грызет орех… и… поёт… при всём народе: Во саду ли, в огороде».

Вновь купцы проезжают мимо острова, гостят у князя Гвидона и видят новое чудо. Князь передает поклон царю Салтану»

В эпизодах с приездом корабельщиков на остров авторский текст повторяется рефреном.

Проводив гостей, князь опять идет к морю. Там его встречает лебедь, обрызгивает водой, князь становится мухой, «полетел и опустился между моря и небес на корабль — и в щель залез».

«Ветер весело шумит,

Судно весело бежит

Мимо острова Буяна

В царство славного Салтана.

И желанная страна

Вот уж издали видна»

Царь приглашает корабельщиков в гости, за ними влетает Гвидон в образе мухи. Он видит отца, тот сидит «с грустной думой на лице». Вновь расспрашивает царь гостей о чудесах. Те ему и об острове рассказывают, и о городе, и о чудо-белке. Возле белки поставили стражу, велели «строгий счет орехам весть», а из скорлупок льют монету.

Захотел Салтан опять в гости к Гвидону, а ткачиха давай его отговаривать: «Что тут дивного, ну вот, белка камушки грызет». И рассказывает она ему про другое диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге.

И очутятся на бреге

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор.

Царь дивится чуду, а разозленный Гвидон садится поварихе на левый глаз. Та вскрикнула и тут же окривела. Бросились все «ловить и давить» муху, а князь в окошко вылетел и вернулся в свой удел.

Вновь встречается он с лебедью и говорит ей о новом чуде, которое хотел бы «на свой остров перенесть», чтоб заманить в гости отца.

Лебедь ему отвечает:

«Не тужи душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские все ведь братья мне родные».

Князь, забравшись на башню, видит, как море «расплескалось в шумном беге и оставило на бреге в чешуе как жар горя, тридцать три богатыря». Он сбегает с башни встречать гостей.

Черномор обращается к князю:

«Нас сестра к тебе прислала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить».

Богатыри обещают каждый день выходить на берег острова, после чего возвращаются в море.

Повторяется эпизод с приездом корабельщиков, следующих «мимо острова Буяна в царство славного Салтана». Их взору предстало новое чудо. Князь Гвидон, передав поклон Салтану собирается идти за ними, направляется к берегу, на этот раз лебедь обращает его шмелем. Он улетает вслед за купцами, проникает с ними в палаты отца.

Приехав к Салтану, купцы повторяют ему всё сказанное ранее и про город и про белку, добавляя, что теперь остров охраняют тридцать три богатыря под предводительством Черномора.

Засобирался царь на остров. Ткачиха с поварихой на сей раз молчат, в дело вступает Бабариха, отвлекая внимание царя новым чудом: «За морем девица есть, что не можно глаз отвесть». Гости молчат, не желая спорить с бабой. Гвидон злится, «но жалеет он очей старой бабушки своей», кружит вокруг неё, жалит в нос и улетает.

Услышанное дает князю новый повод для кручины, он задумался о создании семьи. «Все женатые, гляжу, не женат лишь я хожу», — сетует он Лебеди и рассказывает о чудо-девице.

Гвидон хочет взять в жены именно её. Лебедь советует ему подумать: есть такая девица, но характер у неё непростой. Готов ли князь жениться именно на ней? Гвидон тверд в своём решении и готов «душою страстной» за своей невестой идти хоть за «тридевять земель».

Далеко идти не придется. «Знай, близка судьба твоя, ведь царевна эта — я», — признается Лебедь.

Гвидон обнимает красавицу-царевну, прижимает к груди и ведет в палаты «к матушке своей» просить благословения на брак. «Мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит». Царица одобряет выбор сына.

В очередной приезд купцов Гвидон знакомит их со своей красавицей-женой, передает поклон Салтану и напоминает, что тот «в гости обещался, а доселе не собрался». У Салтана купцы вновь твердят ему о чудесах, что видели на острове, которым правит Гвидон, говорят о его красавице-жене и передают упрек, что не едет в гости.

«Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел». Салтан не стал на этот раз слушать женщин. «Нынче ж еду», — заявил он и топнул ногой.

Князь Гвидон смотрит в окно и видит, как «из лазоревой дали показались корабли», приближался флот царя Салтана.

«Матушка моя родная,

Ты, княгиня молодая,

Поглядите-ка туда —

Едет батюшка сюда».

Салтан пристает к острову, выходит на берег, с ним «ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой, удивляются оне незнакомой стороне». Гвидон выходит их встречать и ведет в город.

Салтан видит всё, о чем ему говорили. У ворот стоят 33 богатыря, с ними дядька Черномор, во дворе ель, под елью белка песенки поёт, золотой орех грызет, и засеян двор золотою скорлупой. Встречают гости княгиню-красавицу, а она ведет с собой свекровь.

Узнал Салтан в старшей княгине-матери свою царицу, заплакал, обнял жену и сына. Ткачиха, повариха и Бабариха спрятались по углам, «их нашли насилу там». Они расплакались и повинились. Царь был рад, что встретил свою семью, простил их и отправил домой.

Закатили пир.

«Я там был; мед, пиво пил — и усы лишь обмочил».

Анализ сказки

История создания

Александр Сергеевич Пушкин очень любил русские сказки, которые ему в детстве рассказывала няня Арина Родионовна, он вдохновлялся ими.

Сочиняя свои произведения, он опирался на фольклор. Одним из главных первоисточников «Сказки о царе Салтане» принято считать русскую народную сказку «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Однако сказка Пушкина не прямая авторская интерпретация этого фольклорного произведения, писатель добавил многое «от себя», использовал сюжеты и образы из других сказок. К тому же ряд литературоведов указывает, что у сказки могли быть и другие первоисточники, в том числе зарубежные.

Известно несколько вариантов записи сюжета будущей сказки, самый ранний датирован 1822 годом. Он считается стартовой точкой в работе над произведением. Это был период Южной ссылки, Пушкин пребывал в Кишинёве. Запись очень схематична.

Более подробное описание сюжета, сделанное в Михайловском в 1824 году, восходит к рассказам Арины Родионовны. В период с 1824 по 1826 сказка обрастает новыми подробностями, автор добавляет в неё волшебные элементы.

Вновь Пушкин возвращается к работе в 1828 году. Завершает написание сказки в 1831 году, известна точная дата — 9 августа.

В печати сказка впервые увидела свет в сборнике «Стихотворения» 1832 года.

Одним из друзей Пушкина был известный поэт В. А. Жуковский, в творческом наследии которого также немало сказочных произведений, основанных на фольклорных сюжетах и первоисточниках западных авторов. Считается, что между коллегами и приятелями возникло своеобразное соперничество в написании сказок, которое подстегивало и вдохновляло Пушкина.

Жанр

Произведения писателей-сказочников относят к жанру литературной сказки. Они бывают волшебными и поучительными. По большому счету такое деление условно, наличие волшебства — одна из характерных особенностей сказочного жанра, и почти во всех сказках, в том числе русских народных, есть назидание — «добрым молодцам урок».

В тексте, сюжете, манере изложения, композиционном построении присутствуют жанрово-стилистические черты, присущие сказкам:

- приключенческий элемент в сюжете: путешествие в бочке и чудесное спасение;

- чудеса и превращения: герои произведения принимают облик животных, птиц, насекомых;

- борьба добра со злом, в которой побеждает добро; четкое деление персонажей на отрицательных и положительных;

- сюжеты сказок зачастую строятся вокруг числа три: схожие события или явления повторяются именно три раза;

- в тексте сказки присутствуют рефрены: повторение одних и тех же фрагментов текста, что также характерно для многих русских народных сказок;

- наличие «героя-помощника», обладающего магической силой: царевна-Лебедь. В сказках женский персонаж-помощница также, как правило, является невестой или супругой главного героя.

«Я там был; мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало», — типичная концовка сказки, которую в несколько измененном виде использовал Пушкин.

Сказка Пушкина написана в XIX веке на фольклорной основе. Этим определяется такая особенность произведения, как сочетание христианского и языческого. В тексте есть обращение к Богу, упоминания о храмах, монастырях, чудотворной иконе. При этом топонимы, имена позаимствованы из языческих заговоров, олицетворение и «одушевление» неживой природы — тоже языческая черта.

Язык и стиль

Размер стиха сказки — четырёхстопный хорей с парной рифмовкой, такой размер больше соответствовал народной поэзии. Стилизуя текст под фольклорную традицию, автор использует устаревшие словоформы, устойчивые выражения, встречающиеся в фольклорных текстах: гости-господа, царь-батюшка. Для усиления выразительности в сказках часто употребляют «двойные выражения», объединяя схожие по значению слова, например, «грусть-тоска».

Средства выразительности в сказке:

- Эпитет — красочное определение. Чаще всего эпитеты выражены прилагательными, сказка Пушкина — пример использования существительных как эпитетов: голубушки-сестрицы, царь-отец и т. п.

- Метафора — употребление слова в переносном значении.

Примеры метафор: «в бездну вод» (то есть на глубину, в глубокое море), «маковки церквей» (купола), «грезы ночи» (мечты, видения, сны), «стрела запела» (т. е. засвистела в полёте).

- Гипербола — художественное преувеличение: «И растет ребенок там не по дням, а по часам».

- Олицетворение — описание неодушевленных предметов через свойства и выражения, характерные для одушевленных и употребляемые в переносном значении.

Пример олицетворения: «послушалась волна».

Какие темы поднимает?

Семья и человеческие взаимоотношения

Семья и человеческие взаимоотношения — центральная тема, она положена в основу сюжета. В непринужденной сказочной форме Пушкин разворачивают семейную драму. Все центральные персонажи произведения являются родственниками друг другу, но между ними нет взаимопонимания, виной тому и слабохарактерность царя, зависть и вредительство сестер.

Преследуя свои интересы, человек в жизни часто пренебрегает чувствами и желаниями самых близких, родных людей, что приводит к печальным последствиям.

Совсем с другой стороны тему семейных ценностей, взаимоуважения и поддержки иллюстрируют отношения матери и сына — царицы и Гвидона, показывая читателю положительный, вдохновляющий пример.

Произведение Пушкина — сказка, а сказка, как известно, «ложь, да в ней намек». Если применить её сюжет к реальности, он оказывается актуальным и для современности: человеческая зависть не изжита.

Нравственные темы

Через образы и поступки героев автор поднимает нравственные темы. Он в неприглядном свете показывает низость и коварство. Доброта, честность и благородство, напротив, выглядят привлекательными. Зависть, корысть и злоба до добра не доводят, рано или поздно человек поплатится за свои неблаговидные поступки и помыслы. А доброта, бескорыстие и благородство открывают человеку путь к счастью.

Каждый человек может совершить ошибку, оказаться во власти лжи, главное — найти в себе силы исправить ситуацию и попросить прощения. К такому выводу подводит история царя Салтана.

Государство и цивилизация

Эта серьёзная и сложная тема, в простой, доступной форме представленная в пушкинском тексте. Через поэтический текст воссоздается обобщенная модель цивилизации, иллюстрируется экономическая и политическая жизнь.

- Купцы ведут международную торговлю, являются носителями важной информации, рассказывают царю о «чудесах».

- Царь уходит на войну — это суровая необходимость политики любого государства, тем более во времена Пушкина.

- Чудеса символизируют важные государственные составляющие.

- Белка — это казна, источник богатства и стабильности, 33 богатыря и Черномор — армия, обеспечивающая безопасность и благополучие.

- Царевна Лебедь — супруга государя, его верная помощница.

Государственное и человеческое

Государственное и человеческое сочетается в фигуре правителя. Монарх представлен как обычный человек со своими слабостями, недостатками, бытовыми и семейными проблемами. Салтан в целом славный правитель, но ему не хватает жёсткости.

Именно поэтому в домашнем окружении ему осмеливаются перечить бабы. Они же, зная прекраснодушие царя, не побоялись пойти на страшный подлог и прступление. Излишняя мягкость царя стала причиной его семейной трагедии и могла привести и к государственному краху.

Гвидон — волевой правитель, хотя и добр, как отец. Он богатырь, как и задумывала его мать. Богатыри имеют характер героический. В семье князя Гвидона и в княжестве его всё благополучно.

Идея и мораль

«На чужом несчастье счастья не построишь», — гласит русская пословица, которая хорошо отражает смысл произведения Пушкина. «Сказка о царе Салтане» прививает понятие о справедливости, учит быть благодарным, не завидовать, помогать другим, стойко преодолевать трудности, уметь слышать и слушать других, но не поддаваться чужому влиянию. Вот основные выводы,к которым приводит сказка.

Экранизации

Сюжет Пушкина трижды становился основой для произведений кинематографа и мультипликации. Первым считается черно-белый мультфильм 1943 года.

Более известен анимационный фильм режиссера И. Иванова-Вано, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1984 году.

В «большом кино» это произведение в 1966 году воплотил режиссер Александр Птушко.

Современная попытка экранизации была предпринята студией «Союз Навона» в 2012 году. Роль царя Салтана должен был исполнить известный комедийный актер Юрий Стоянов. Однако этот проект оказался нереализованным, фильм не завершен.

Скачать обзор: