Это случилось в мае 2005 года. Меня зовут Джамбул. Я из Казахстана, мне 16 лет. С 13 лет я начал смотреть порно и делал я это с одной целью, кончить и получить удовольствие. Это был ясный, теплый, весенний день. Я с друзьями катался на мотоцикле. Друзей зовут Еркебулан, Досым, Мерхат и Бауыржан. И вот нас обгоняет старенький Жигули, я успел рассмотреть только симпотичную девушку 24-26 лет. Мы молча смотрели в след авто и вдруг увидели как оно замедлило ход и наконец остановилось. Из него вышло три мужика, открыли багажник и достали от туда канистру. У них кончился бензин — подумал я. Поткинув идею своим друзьям мы подъехали к авто и увидели что в нем остались только девушка и один худой парень. Осмелев мы остановились и сошли с мотоцикла подошли к машине и попросили закурить (много раз слышали что так делали люди когда наезжали на кого-нибудь). Парень вышел и тут все началось, я ударил его по лицу, Еркебулан вытащил нож и приказал ему раздеваться, он дрожа начал снимать одежду.

Когда он остался в одних трусах по нашей воле он побежал в соседнее село до которого было километров 30. Рассчитав что эти мужики с канистрой вернутся не скоро т. к. и бензоколонка была не близко мы решили перейти к общению с девушкой. Она все это время находилась на заднем сидении машины не зная что делать, и место было совсем неудачное, кругом был лес. Я уверен что при одной только мысли о том что мы сейчас будем делать у каждого из нас встал. Еркебулан открыл дверь и перед нашим взором появилась наверное самая красивая девушка которую я только видел. Она была ростом примерно 168-170 см., была одета в джинсы, которые туго обтягивали ее стройные, красивые ноги, и облегающую футболку через которые можно было увидеть среднего размера, высокую грудь. От волнения у меня сдавило в горле и по телу пошли мурашки, короче я весь дрожал от нахлынувшего возбуждения. Но все же взяв себя в руки мы приказали ей выйти, она (верно догадывалась что сейчас с ней будут делать) вышла из машины. Еще раз оглядев эту конфетку с ног до головы, облизнувшись я спросил ее имя. Она ответила что ее зовут Татьяна.

Мы предложили ей прогуляться к речке в лесу, она засопротивлялась, но после одного удара и вида ножа сама пошла. Таня видимо уже знала, что у нас на уме и пыталась, как- то избежать этого. Ее держал за руку Еркебулан она всячески уговаривала нас, мол . мальчики не надо, я вам денег заплачу, только отпустите меня . Мы с пацанами шли сзади и любовались, как ее аппетитная попка колышется из стороны в сторону при ходьбе. Я невыдержал и догнав их подойдя к ней обнял ее за попу и начал ее массировать. От таких действий она начала дергаться, кричать, колотить руками Еркебулана. Но тот ее не отпустил, а только ударил со всей силы по животу, от чего Таня загнулась и начала широко открывать рот словно рыба выброшенная на берег старающаяся поймать капельку воздуха. Мы решили что достаточно отошли и перешли к делу

Тут Еркебулан подошел к ней и, приставив нож к ее горлу и приказал ей заткнуться и расстегнуть ему штаны. Девушка в слезах поднялась на колени, и начала расстегивать ширинку его штанов, оттуда вывалился его уже стоящий член. Он был в таким большим что Таня аж отпрянула, но Еркебулан взял ее за затылок и притянул к своему паху со словами . возьми его в рот . Таня послушно открыла рот и принялась сосать.

В это время я подошел к ней сзади и взявшись за ее живот приподнял ее попку. Она оказалась на четвереньках. Я еще раз полюбовался ее восхитительной попкой обтянутой джинсами и погладив ее по промежности начал расстегивать ее молнию. Остальные стоя рядом уже вовсю дрочили. Стянув до колен ее джинсы я увидел черные стринги которые только частично прикрывали ее зад. Вскоре ее попка освободилась и от них, перед мной открылась ее гладко выбритая киска. Не в силах себя сдерживать я раскрыл ее половые губки разведя их двумя пальцами и принялся лизать ее стараясь протолкнуть свой язык как можно глубже, Таня только мычала сося член Еркебулана. Я решил заменить свой язык пальцами и сомкнув два пальца медленно начал всовывать ей в кису, они шли очень туго, видно щелка ее была очень узкой. Подвигав ими внутри нашей спутницы я вытащил их чтобы заменить своим уже напрягшем от возбуждения членом. Сначала член проходил туго, но потом проскользнул внутрь и я ощутил тепло и нечто неописуемое. Трахая ее я увидел что Еркебулан содрогается в оргазме и начинает выплескивать в рот Тане все больше и больше спермы. Он заставил Таню выпить всю сперму до конца держа нож у нее за ухом. Закончив Еркебулан предложил Мерхату попробовать эту шлюшку в жопу. На что Таня взмолилась . Не. надо. я все. сделаю. только не. в попу . Заткнись — пригрозил ей Еркебулан, Мерхата не нужно было просить дважды, а ты Бауыржан заполни ей рот своим агрегатом — приказал Еркебулан. Я пристроился, снизу сняв до конца ее джинсы и задрав ее футболку в начал тискать и сосать поочередно ее великолепную грудь. Мерхат пристроился к Тане сзади и взяв свой член, на головке которого уже выступила смазка, попытался войти в ее девственную попку, но безрезультатно. Тогда он плюнув себе на пальцы начал вводить их ей в попку, от неожиданности и от боли Таня задвигала задом еще больше помогая пальцам входит в нее. Вскоре два пальца были уже у нее в попке и Мерхат задвигал ими, совершая ритмичные движения в такт моим.

Теперь настала очередь моего члена — сказал Мерхат и перешел к действию. Приставив головку члена к ее анусу он аккуратно начал вводить его. Я чувствовал как от боли сокращаются ее мышцы во влагалище. Но вот и победа! Он вошел в нее и начал двигаться в такт моим движениям. Я хотел продлить эти ощущения, но вскоре почувствовал, как сперма поднимается из моих яичек к головке, ускорив свои движения я начал извергать потоки накопившейся спермы внутрь ее матки

Отойдя от нее мы увидели что она лежит в изнеможении от такого буйного секса. Я сказал что ее бы помыть в речке и холодная вода приведет ее в чувства, все согласились и мы ее подняв на ноги и придерживая ее пошли на речку. Я взяв ее скомканные джинсы и трусики в охапку пошел следом с Досымом. Он был самым младшим среди нас ему, было, недавно исполнилось 15. Я начал спрашивать у него, почему он не воспользовался моментом и не трахнул ее. Он молчал. Подойдя к речке Таню, отпустили и каждый занялся своим достоинством, кто отмывал от спермы, кто от дерьма, а кто и готовил к дальнейшей работе. Подмывшись и сполоснув рот, Таня села на траву и попросила у меня одежду, но у нас были на счет этой девушки дальнейшие планы. Мы сказали что еще не видели как ты кончала и приказали ей мастурбировать. Она вздохнув взяла два пальца и осторожно начала всовывать их себе в лоно, а другой рукой массировала свою грудь, затем она начала теребить бугорок у себя между ног, я понял что это был клитор. Ускоряя темп мы увидели как из ее пизды потекла какаято жидкость и она задергалась в оргазме. Еркебулан сказал что одному из нас так еще и не пришлось кончить в тебя. Посмотрев на Досыма он приказал ей подойти к нему и расстегнуть его шорты, она подошла к соблазнительно покачивая своими бедрами, присела на корточки и начала расстегивать Досыму шорты. От волнения он весь дрожал и видимо испугался, что аж член его повис и боялся показаться из трусов. Таня, обрадовавшись такому исходу событий указав на его пах сказала . он не в состоянии что либо сделать . Еркебулан начал на нее орать и приказал поднять его член. Получив пощечину она вытащила член Досыма из трусов и начала легонько подрачивать его беря время от времени в рот. Свободной рукой она массировала ему яйца. Вскоре его член начал набухать и перед нашим взором открылась удивительная картина. Пацан который был самым младшим из нас однако имел орудие намного превосходящее наши.

Подняв его Татьяна уселась ему на член медленно погружая его себе в лоно, но он был настолько большим что влагалище у нее растянулось до невероятных размеров. Опустившись она остановилась чтобы дать влагалищу привыкнуть к такому члену. Но видимо она и сама уже возбудилась и после того как Досым лег на траву она как наездница начала скакать на нем, Досым осмелел и снова задрав ее футболку начал мать ее груди. У Тани был бешенный ритм и она уже кричала во всю глотку. Остановившись и дергаясь от сотрясавшего ее оргазма, но Досым все еще держался, он снял ее с себя и поставил на четвереньки со словами . я хочу ебать ее как кобылу резко всунул свой член ей в пизду. Постепенно ускоряясь, он долбил ее, и как после он рассказывал что ощущал даже шейку ее матки, наконец он начал заполнять ее всю спермой, которая даже после выхода члена полилась из ее киски. Но когда Таня увидела нас со стоящими членами она поняла что придется поработать еще на один круг. Закончив с нами она проглотила все что мы у нас накопилось за время отдыха. Мы отдали ей ее одежду и смотрели как она натягивала на свою попку стринги и джинсы. Одевшись мы отвели ее к машине, но там уже нас ждали четыре мужика…

В конце сентября, 27 числа, в четыре часа утра, я выехал из Алма-Аты в поездку по Казахстану и России. Крайней точкой маршрута был намечен город-герой Севастополь и на пути к нему меня ожидали, кроме всего прочего, тысячи километров казахстанских дорог. И это только в одну сторону! Потом столько же обратно… Вот об этом пути по южному и западному Казахстану и пойдёт речь

Простое действие – поворот ключа в замке зажигания – даёт старт большому путешествию. Как потом оказалось, от южной столицы Казахстана до границы с Россией за Уральском я проехал 2700 километров. Обратный путь оказался ещё длиннее – 3100 вёрст через Атырау. Итого, пять тысяч восемьсот…

Основное средство передвижения — автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model с полным баком бензина (88 литров) и обутый в резину Yokohama Geolandar A/T-S G015. Видеорегистратор, навигатор, телефоны и фото-видео. Канистру с собой не брал, бензина по дороге, как и ожидалось, хоть залейся. Спальное место установлено, холодильник подключен, вещи собраны, рубли закуплены, точки интереса отмечены. В путь!

Небольшое вступление.

В этом рассказе не будет обилия достопримечательностей и ярких туристических локаций. Дорога по Казахстану рассматривалась исключительно с точки зрения транзита, а не цели путешествия. Впечатления от поездки, представленные в очерке, носят больше прикладной практический характер – состояние дорог, наличие бензина и цены на него, отношения водителей и дорожной полиции. Таким образом я попытался помочь тем, кто собирается в ближайшее время впервые проехать по этому маршруту из России в Казахстан или обратно.

Что же запомнилось из казахстанской части поездки? Маршрут не был для меня совсем уж незнакомым. Ездил в том направлении весной 2019, самой крайней западной точкой был Каспий. Так что есть возможность не только получить новые ощущения, но и сравнить кое-что с впечатлениями трёхлетней давности.

Первые сравнительные ощущения начинаю получать уже через полтора часа после старта. Ну никак не могут закончить ремонт и сделать нормальную дорогу всего в сотне километрах от Алма-Аты. Ковыряются уже лет пять, как минимум, а ещё остаётся сделать примерно столько же… И, если, ранним утром этот смачный кусочек ремонта проходится «на ура», то на обратном пути я оказался там поздно вечером и в полной мере ощутил всё тяготы пробки, растянувшейся на несколько десятков километров. Третий видеоролик рассказа начинается как раз с кадров, снятых на этом участке.

Дороги Южного Казахстана.

Зато дальше всё будет хорошо и, даже, замечательно. Надо только потерпеть до Джамбульской области, что начинается в ста тридцати километрах от Алма-Аты. Здесь, строго на административной границе, дорога волшебным образом превращается в то, чем она и должна быть в рамках транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа». Это трасса с двумя рядами движения в каждую сторону, с разделительной полосой и максимально разрешённой скоростью 110 км/час.

Конечно, на пути встречаются населённые пункты, где скорость приходится сбрасывать до шестидесяти. Но, первое – их не так, чтобы много. И, второе – крупные города трасса оставляет в стороне или идёт по объездному пути. Вот так, например, это выглядит около Тараза. Объезд города с севера удлинил мой маршрут всего на десять километров, но сэкономил время и нервы – днём в Таразе тесно. А здесь машин немного, вокруг поля с собранным урожаем лука, уже готового к отправке в северные регионы Казахстана. Но сильно расслабляться не стоит. Максимально разрешённая здесь скорость – 100 км/час и патрульные машины полиции с радарами постоянно катаются туда-сюда.

Следующий крупный город – Чимкент – трасса оставляет так далеко в стороне, что его почти и не видно. Теперь дорога идёт на северо-запад и горы, что виднелись до этого постоянно по левую руку, исчезают. Вокруг начинает расстилаться бескрайняя степь, которая будет сопровождать меня почти до Актюбинска.

Построить город за три года.

Небольшой компенсацией за окружающую монотонность стал Туркестан, что находится в ста пятидесяти километрах от Чимкента. Основанный в пятом веке, город знаменит мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави (XIV век), но ещё несколько лет назад выглядел большой деревней. Всё изменилось в 2018 году, когда президент страны решил возродить город, как духовную столицу Казахстана. Для начала Туркестану дали титул областного центра, отобрав это звание у Чимкента. Область переименовали в Туркестанскую, а город отстроили практически с нуля. Количество жителей за последние три года резко увеличилось, на 35000 человек (за предыдущие три года – всего на четыре тысячи).

В 2019 году, вернувшись из поездки по Казахстану, я написал небольшой очерк, в котором было сказано следующее:

«Областной центр Туркестан. Перед самым городом – лес строительных кранов, строят новый областной акимат и жилой микрорайон. На плакатах названия известных компаний, прямо всенародная стройка. Так понимаю, что теперь всей страной будем строить Туркестан. Уже вернувшись из поездки прочитал, что в Туркестане заложили первый камень в строительство международного аэропорта.»

И, вот сейчас, основное строительство можно считать завершенным. К сожалению, не удалось проехать через центр города, полиция туда почему-то не пускала. Зато оценил удобство объездной дороги, что обходит город с севера и посмотрел, что окраины Туркестана стараются соответствовать высокому званию города – областного центра.

Дальше, на север-запад.

Немногим меньше трёхсот километров отделяют Туркестан от следующего областного центра – Кзыл-Орды. Или Кызылорды, как принято говорить в последние годы. Окружающий меня пейзаж немного меняется, степь начинает превращаться в пустыню, что становится особенно заметным после населённого пункта со странным, по нынешним временам, названием.

«Усыхает» и дорога – после Кызылорды она становится двух полосной и максимально разрешённая скорость соответственно снижается – 100 км/час. Позади остаётся богатый сельскохозяйственный Юг и продавцы, выносящие свой товар на дорогу и торгующие буквально «с поля».

Кусочек космоса.

Вдалеке, в свете заходящего солнца, появляются огромные антенны комплекса «Сатурн». Это уже космодром Байконур. Снова обращусь к своему очерку от 2019 года: «Ещё за пару десятков километров до Байконура виден первый признак космодрома – комплекс «Сатурн». Он появляется на горизонте, ты едешь-едешь, а он ближе не становится. И ты понимаешь – каковы его размеры.»

Фотография сделана с использованием телеобъектива прямо с трассы, не выходя из машины. Так что, как видите, до космодрома рукой подать и вид «Сатурна» слегка оживляет окружающую пустынно-степную местность. Это единственное сооружение Байконура, которое можно видеть со стороны. Чтобы посмотреть всё остальное, надо совершить экскурсию по космодрому.

Слухи и реальность.

Дальнейшие двести километров до Аральска откровенно скучаю. Пейзаж монотонен, дорога хорошая и не требует особого внимания, ничего нового или интересного вокруг не наблюдается. Незнакомая мне дорога начнётся уже после Аральска и продлится четыреста километров до посёлка Карабутак. Раньше никогда этот участок проходить не приходилось. Ходили слухи, что на нём до сих пор есть места с плохой дорогой и абсолютно негде заправиться – полное отсутствие АЗС.

Слухи не оправдались, разбитых участков дороги обнаружено не было. Что же касается топлива, то строго посередине пути, там, где уходят дороги на Иргиз и Шалкар, есть куча всяких заправок разных брендов (48.512535, 61.003836). Ну а двести километров уж как-то можно пережить, если озаботится бензиновым вопросом заранее.

Западный Казахстан начинается.

Что же касается плохой дороги, то она началась после Карабутака и продолжалась до Актюбинска. Трасса на этом участке старая, она была не очень хорошей ещё в 2019 году, и с тех пор лучше не стала. Эти двести километров оказались самым плохим отрезком казахстанской части дороги Чимкент – Самара. Но ехать там можно, и достаточно быстро. Что я и сделал, добравшись таким образом до следующего областного центра – города Актюбинска. Или, скажем так – доехал до Актобе.

Знакомая дорога снова закончилась. Впереди меня ждут почти шестьсот километров пути через Уральск до границы Казахстана и России. Именно там, в пункте пропуска «Таскала» (51.199447, 49.910482) завершится казахстанская часть пути и начнётся, в пункте пропуска «Озинки», его российская часть. Состояние дороги на этом участке, в целом, весьма неплохое. Две полосы для движения и асфальт без ям позволяют чувствовать себя спокойно, даже при увеличившемся транспортном потоке. И, чем ближе к Уральску, тем больше легковых машин с российскими номерами идёт мне навстречу.

Осень – прекрасное время года в Казахстане.

Ещё тепло, на юге даже жарко и сухо, масса дешёвых овощей и фруктов, неплохие дороги и низкие цены на бензин – всё это сделало весьма привлекательным автомобильный туризм в Казахстан для россиян во второй половине сентября 2022 года. Едут целыми семьями, но есть много компаний достаточно молодых мужчин, которые жаждут познакомится со всеми достопримечательностями Казахстана и планируют посвятить этому процессу пару-тройку месяцев.

В ролике, который вы только что посмотрели, я добрался до крайней точки казахстанской части маршрута. О том, что творилось на границе, чем встретила меня Россия и куда я поехал дальше, будет подробно изложено в отдельном очерке. А, сейчас, перехожу ко второй части казахстанского турне и расскажу о пройденном пути на этапе возвращения домой.

Как видно на карте маршрута, что была представлена в начале рассказа, ехать назад планировалось немного по другой дороге, и вот – почему. Если на пути в Крым я хотел посмотреть Волгоград и Саратов, то на обратном пути хотелось глянуть на юг европейской части России и проехать через города Краснодар, Ставрополь, Элиста и Астрахань. Но, при таком раскладе, ближайшей дорогой будет трасса «Астрахань – Атырау», что идёт по северному побережью Каспийского моря.

«Дикий Запад.»

Вот по этому участку и были основные вопросы. Анонсировав поездку на одном известном казахстанском форуме, я получил, кроме всего прочего, следующее сообщение: «Я с Атырау, не надо через нас. Стройка идёт дороги. Ужасные объезды и очереди на границе.» Эта информация совпадала с имевшимся у меня представлением, какие ужасы творятся на этом пути, но… Охота пуще неволи, на Астраханский Кремль глянуть хочется, а ехать потом на Волгоград – лениво, ведь от Астрахани до границы рукой подать, всего-то шестьдесят километров.

Повторное предупреждение на эту тему было получено во время перехода границы из Казахстана в Россию. Там, на пункте пропуска «Таскала», разговорился с одним молодым россиянином. Он, вместе с другом, несколько дней назад заехал в Казахстан через Астрахань, пункт пропуска «Караузек» (46.545785, 48.636877). Но, что-то им в Казахстане не глянулось, уже едут обратно и делают крюк через Уральск. На мой вопрос – какова дорога от границы до Атырау, счастливый обладатель заниженной пузотёрки ответил с истинно кавказским темпераментом – нет там никакой дороги, едешь просто по степи, верблюды кругом! Кстати, он ещё не знал тогда о сюрпризе, который приготовили для него российские дороги на участке между границей и Саратовом. 🙂 Но, об этом в следующем рассказе.

Верблюды, и правда, были.

Были и объезды, и ремонты, и участки новой дороги – всё было. Но дорога была! И, это главное. Особенно значимые изменения произошли на участке Атырау – Актобе. Три года назад поездка между этими двумя городами стоила мне треснувшей канистры и сгоревших лампочек ПТФ. А сейчас…

Перед Атырау спросил у шофёра грузовика – как лучше ехать на Актюбинск? Через Уральск, или напрямую, через Доссор, Макат и Кандыагаш? Так он даже сначала не понял вопроса, стал объяснять где поворачивать. Когда же я пояснил, что интересует не маршрут (навигатор имеется), а состояние дороги, то ответил, что дорога хорошая, а через Уральск уже давно никто не ездит. Действительно, трасса оказалась очень даже неплохой, а сто километров ремонта Кандыагаш – Актюбинск, это мелочи жизни. Так что все дороги скоро построят и необходимость использования глобуса Казахстана для ориентирования в степи окончательно отойдёт в прошлое. 🙂

Это была фотография Актюбинска, где я вышел на уже знакомую дорогу. Состояние всего дальнейшего пути до Алма-Аты уже описано, поэтому хочу остановится на других вопросах.

И первый из них – кто и как здесь ездит?

Проезжая по Западному Казахстану, я начал задумываться о том, в какой стране сейчас нахожусь. Наиболее вероятными вариантами ответа на такой вопрос были Армения, Киргизия и Россия. Получалось, что западные казахстанские земли или уже поделили между этими тремя странами, или тамошние водители все резко перебрались в Казахстан. Именно так можно было подумать, глядя на номерные знаки машин. И, если с российскими номерами ещё что-то было понятно – большой наплыв туристов, есьже, то представители двух других горных и солнечных республик бывшего СССР, в картину посетителей явно не укладывались.

Toyota Alphard. Основная боевая машина армяно-киргизского таксиста. Снабжена оптикой гомосексуального цвета, которая ярко светит в любое время суток. Водитель такого минивэна, как правило, испытывает сильную неприязнь к правилам дорожного движения, особенно в части соблюдения скоростного режима. Зачастую сбиваются в стаи из трёх-четырёх машин, плотной «змейкой» обгоняя попутный транспорт перед самым носом встречного. Постоянно моргают фарами, требуя уступить им дорогу. По мнению этих «голубых эстетов» ты должен прижаться к обочине, лучше – съехать на неё. И так всю дорогу…

Конечно, никто никому никакие земли не отдавал и мало кто из иностранцев колесит по Казахстану подобным образом. Это наши сограждане, купившие задёшево хорошую машину и не желающие тратить деньги на её переоформление. Да и некогда им этим заниматься, работать надо! Вопрос законности постоянного использования таких машин в Казахстане одно время поднимался, но после выраженного недовольства народных масс быстро сошёл на нет. А машины остались, их становится всё больше и больше. Ладно, купили. Но почему же надо ездить так, чтобы вызывать к себе неприязнь с использованием нецензурных слов?

Дорожная полиция Казахстана.

Здесь бы самое время и власть применить. Но, что-то не сильно я замечал, чтобы дорожная полиция тормозили этих гонщиков. Хотя, вроде, и должны были… Особенно тогда, когда меня бодро обходила группа «алфард-такси», моментально таяла вдали, а потом, спустя буквально пять минут, навстречу шла патрульная машины с задачей контроля скоростного режима. Как они смогли разминуться?

К тому же, полиция Кызылординской области наиболее ретива и многочисленна на дорогах, по сравнению со всеми пройденными регионами. В пылу работы они не только используют старые методы фиксации нарушений, но и творчески применяют новые, профилактические меры. Например, останавливают для того, чтобы поинтересоваться – как вы, уважаемый водитель, провели ночь, выспались ли?

Но таксистов, повторюсь, не останавливают и подобных доброжелательных вопросов не задают. Наверное, не уважают и не заботятся об их самочувствии. 🙂 Полиции других областей ещё меньше дела до подобных глупостей, на дороге она появляется значительно реже, особенно на юге Казахстана. Активность патрульных увеличивается в Уральском регионе, ещё больше их становится в Актюбинской области, ну а первенство, как уже сказано, за теми бравыми парнями, что блюдут порядок на трассе вдоль Сырдарьи.

Прочие опасности.

Следующее, о чём стоит помнить, отправляясь в путешествие по Казахстану на машине – возможность неожиданной встречи с домашними животными. Во многих местах стоят дорожные знаки соответствующего значения, а кызылордынцы и актюбинцы пошли ещё дальше. Они устанавливают вдоль трассы реалистичные произведения местных скульпторов и художников – анималистов, фигуры коровок и лошадок. Это творчество запечатлено на приведённых видео. Практика безнадзорности приводит к тому, что животные круглосуточно пасутся рядом с дорогами, где меньше хищников и больше воды по весне. Переходящего через дорогу четвероного друга вполне можно не заметить ночью, да и днём эта скотина может выскочить на асфальт неожиданно.

Очередные важные вопросы в дороге – где остановиться на отдых и «почём нонче овёс». Площадки для кратковременной остановки имеются. Как правило, это большая асфальтированная площадка с обозначенным въездом и выездом, оборудованная туалетом и местом сбора мусора. Таких площадок больше всего в южной части пути, но встречаются и дальше. Санитарными удобствами вы можете воспользоваться на любой брендовой АЗС, это без проблем. Там же имеются мини-магазины сопутствующих товаров. Для длительной остановки или ночёвки сейчас тоже стало много мест на трассе, они отмечены в различных навигационных системах.

Бензин.

Как уже говорилось – есть везде. Цена разнится незначительно, привожу данные по АИ-92. Самый дешёвый был в Атырауской и Актюбинской областях – 169 и 171 тенге соответственно. Чуть дороже в Туркестанской области – 173 тенге, а максимальная цена в Кызылорде и Алма-Ате составила 179 тенге. Но разброс, как вы сами видите, незначительный. Цены даны по АЗС трёх самых крупных операторов топливного рынка. Общие расходы на бензин за всю поездку будут представлены в заключительном рассказе этой серии.

Платные дороги.

За проезд по участкам пути от Алма-Аты до Кзыл-Орды, где введена оплата, мне начислили 1850 тенге. Это общая сумма, туда и обратно. Никаких терминалов оплаты на всём протяжении трассы нет, сумма начисляется по результатам видео-фиксации и оплачивается в адрес КазАвтоЖол. Свой долг оплатил после возвращения домой, но можно сделать предоплату, тогда получается дешевле. Это, вероятно, выгодно тем, кто постоянно здесь ездит, а я, может быть, ещё не скоро туда поеду, поэтому решил оплатить по факту.

Заключение.

Наверное, это всё, о чём хотелось рассказать касательно казахстанской части поездки в Крым. Буду рад, если что-нибудь из рассказа пригодится вам в ближайшей поездке. И, напоследок, отвечу на вопрос, который мог возникнуть — почему в названии рассказа упоминается Дикий Запад?

На мой взгляд именно здесь, в западном Казахстане, было наибольшее количество километров плохих дорог в самых безлюдных местах. И, вторая причина в «иностранных таксистах». Они начинают беспокоить после Кызылорды, ещё сильнее тревожат на пути к Актюбинску и доходят до полного беспредела ближе к Уральску и Атырау. Так что верблюды, степенно переходящие дорогу на заглавной фотографии рассказа, ещё не главная беда Дикого Запада Казахстана.

Солнце уже спряталось за горизонт, когда я выехал с последней АЗС на казахстанской земле. Залил полный бак бензина по цене 172 за литр в посёлке Таскала, и направился в сторону границы. До России оставалось всего тридцать километров…

Что дальше? Саратов и Волгоград, Краснодар и Астрахань, дорога в Крым и обратно. Продолжение следует!

Всем удачи на дорогах и новых путешествий!

©Copyright

Казахстанские дороги заслуживают того, чтобы рассказать о них отдельно. В любой другой стране дороги и дороги, чего о них рассказывать? Одни — лучше, другие — хуже. Но в Казахстане все по-другому, не как везде.

Здесь вы запросто можете ехать по отличному автобану, а затем едва успеть оттормозитья, потому что он внезапно заканчивается и превращается в «путь», иначе не скажешь.

Что-то наподобие этого:

Удивительно, но очень долгое время после развала СССР на дороги в Казахстане обращали очень мало внимания и много где они превратились в какой-то треш, который язык даже дорогой назвать не поворачивается.

Когда путешествуешь на автомобиле по Восточному Казахстану, на юге или в депрессивной центральной части, можно во всей красе увидеть то состояние, до которого довели дороги в этой стране.

Такое впечатление, что с советских времен их вообще не трогали!

Представляете, каково жителям каждый день ездить по таким «направлениям»?

Уверен, что и водители собственных авто, и пассажиры рейсовых автобусов, и дальнобойщики проклинают каждый километр таких дорог по всей огромной территории страны.

Конечно, Казахстан — не самая богатая в мире страна, но отнюдь и не бедная, поэтому такое ужасное состояние дорог очень удивляет.

Но это еще и амбициозная страна. И именно амбициозность сыграла не малую роль в том, чтобы дороги в Казахстане, наконец, начали становиться нормальными.

Лет 10 назад Назарбаев захотел, чтобы Казахстан стал современным Шелковым Путём из Азии в Европу, как когда-то в древности. Но с существующими дорогами такое было просто нереально. Так в Казахстане начали появляться крутейшие современные автобаны: сначала вдоль южной границы, по пути из Китая в Алматы и дальше, на запад, а затем и в других районах страны.

На сегодняшний день подобные автобаны построили или строят практически на всех основных маршрутах внутри страны:

✔️из Хоргоса через Алматы и Шимкент до границы с Узбекистаном на юге;

✔️из Шимкента через Кызылорду и Актобе до границы с Россией на западе;

✔️из Алматы через Караганду в Астану и до границы с Россией в центре;

✔️от границы с Китаем через Семей и Павлодар до границы с Россией на востоке.

Где-то автобаны построены полностью, где-то на отдельных участках еще идет строительство и тогда вдоль строящегося участка приходится тянуться в жутких пыльных (или грязных в дождь) пробках по временной дороге.

Кстати, один из участков трассы Алматы-Хоргос прямо посреди степи внезапно сильно расширяется, и следующие километров 5 ты едешь как будто по какому-то асфальтному полю.

Этот участок вызвал немалое удивление, поэтому вечером в отеле мы спросили у местных, что это было. Ответ удивил еще сильнее: его построили таким специально для того, чтобы в случае необходимости здесь имел возможность приземлиться … «Буран» или любой другой даже самый крупный в мире самолет.

Я так и представил, как едем мы по трассе и вдруг в небе появляется идущий на посадку Airbus A380…

А вот в стороне от основных магистралей с дорогами все не так хорошо. Они могут быть и вполне сносными, и такими, как на фото выше: полностью разбитыми и ужасными.

Чаще всего путешественники на своих авто направляются в южную предгорную часть, где есть множество красивых мест.

В целом, дороги здесь довольно сносные, намного лучше, чем на востоке Казахстана. Идеальными их не назовешь, но и не разбитые в хлам.

Еще важно учесть, что казахстанские дороги часто довольно узкие, особенно в горах, а водители — резвые и самоуверенные. Поэтому ехать приходится внимательно, не слишком отвлекаясь на окружающие красоты, чтобы путешествие не окончилось печально.

Потому что, судя по количеству рулей на столбике и мини-памятников на обочине, разрывов в ограждении и даже валяющихся остовов машин вдоль дороги, тех, для кого поездка закончилась не очень удачно, довольно много.

Так что дороги в Казахстане очень разные.

Если планируете путешествие в эту страну на автомобиле, при подготовке маршрута, посмотрите карту местных автомагистралей (автобанов), чтобы по максимуму построить маршрут по ним, даже если по километражу такой путь будет выглядеть несколько протяженнее.

Учитывая специфику «дорог местного значения», выбрав более короткий путь по такой дороге, можно потерять гораздо больше времени в пути, не говоря уже о комфортности поездки для себя, пассажиров и машины…

——

Также рекомендую почитать:

Как сэкономить около 10 тыс. руб. на поездке в Японию

——

Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить посты из моего путешествия в Казахстан, а также следить за новыми публикациями.

«Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…» — самые, пожалуй, известные строчки самой известной в Казахстане книги «И дольше века длится день…» Чингиза Айтматова. И хотя написаны они были несколько десятилетий назад, в глухих степях вряд ли что-нибудь изменилось. Протяжённость Казахстанских железных дорог на первый взгляд не так уж и велика — около 15 тысяч километров, меньше чем на Украине — но в огромной и безлюдной стране железная дорога — не только транспорт, но и каркас. КТЖ («Казахстан Темир Жолы» — то есть «Железные дороги Казахстана») занимает тут едва ли не более видное место, чем в России РЖД, а работают на ней полтораста тысяч человек — то есть почти что каждый сотый житель Казахстана.

Об истории КТЖ и их особенностях, в том числе в сравнении с РЖД — в сборном посте по материалам нескольких поездок: в вагонах казахстанских поездов я провёл, наверное, пару недель чистого времени.

Сейчас это сложно представить, но казахская степь впервые услышала паровозный гудок чуть больше века назад. В 1894 году разраставшаяся без малого 30 лет Рязано-Уральская дорога наконец достигла своего самого дальнего пункта: ветку в Уральск, крупнейший в те времена город на территории нынешнего Казахстана, протянули от Саратова, вернее нынешнего Энгельса на другом берегу Волги. Старейший вокзал Казастана мог выглядеть так — но не сохранился:

2а.

В 1896 году через Петропавловск прошла Транссибирская магистраль — и вот там старый вокзальчик рядом с новым, более крупным, пока стоит — и видимо это старейший вокзал в Казахстане:

2.

И лишь в ХХ веке железная дорога наконец рискнула пронзить Великую Степь насквозь — ведь в Степи тогда как бы и ничего не было, ни единого крупного города, а вот за Степью находился богатый Туркестан, к тому времени уже пронизанный военной Закаспийской железной дорогой, и его «столица» Ташкент со стотысячным населением. Оренбургско-Ташкентская магистраль строилась в 1901-08 годах, и на территории Казахстана почти вся её протяжённость — 1660 километров.

3.

Предпоследняя великая магистраль царской России, она стала настоящим шедевром как по оснащению, так и по архитектуре вокзалов. Более того, здесь не было войн с применением тяжёлого оружия, поэтому она сохранилась почти в первозданном виде, вплоть до колониальных интерьеров:

4.

Ташкентская магистраль открыла доступ к рудным богатствам Степи. Любопытный артефакт, связанный с ней — Английский мост в городке Карсакпай близ Жезказгана: в 1909 году англичане получили право строить там медеплавильный завод, оборудование на который везли по «перекладной узкоколейке» от станции Джусалы — участок длиной 11км монтировался, по нему прогонялся состав, затем снова разбирался и монтировался снова перед паровозом. Сейчас железной дороги тут нет.

5.

До революции на перифериях будущего Казахстана успели построить ещё пару небольших линий. Так, железная дорога Саратов-Астрахань несколько раз пересекает границу, но поезда тут идут без остановок, и честно говоря понять, с какой мы были в этот момент стороны, я так и не смог.

6.

В 1915 году открылась линия, связавшая Челябинск на Транссибе через богатый купеческий Троицк с молодым губернским Кустанаем. Небольшой её участок Троицк-Варна, кстати, точно так же проходится без остановок:

7.

А вот вид с автобуса на одну из её станций по дороге в Кустанай:

8.

До революции же началось строительство Туркестано-Сибирской железной дороги, прерванное Гражданской войной… накануне которой успели возвести по сей день крупнейший в Казахстане железнодорожный мост через Иртыш в Семипалатинске, за которым до 1926 года рельсы упирались в тупик:

9.

Турксиб достроили в 1930 году, проведя через Алма-Ату — теперь железная дорога пришла во все дореволюционные областные центры и охватывала Великую Степь по дальнему краю.

10. Алматинская область, перегон Сарыозек-Уштобе.

И следующим этапом стало соединение этого контура с Транссибом, начавшееся в 1920-30-е годы. У советской власти вообще были огромные (и впоследствии реализованные!) планы на освоение Степи, Казахстан не зря называли «Второй Сибирью»… хотя и не секрет, что его первостроителями были обитатели Карлага, Степлага, АЛЖИРа, Экибастуза и прочих. В 1950 году поезда пошли не только «с востока на запад и с запада на восток», но и «с юга на север и с севера на юг», по магистрали Петропавловск — Кокчетав — Акмола (Астана) — Караганда — Чу (стыковка с Турксибом).

11. Караганда.

Вообще, в 1950-е годы протяжённость железных дорог Казахстана удвоилась, появилась вторая «горизонталь» через Акмолу и Павлодар и множество тупиковых и промежуточных веток — на медный Жезказган (1954), бокситовый Аркалык (1964), на Семипалатинский ядерный полигон… К 1960-м годам «каркас» Казахстана в основном сложился, что дало импульс к Освоению Целины, но строительство железных дорог в Казахстане продолжалось всё это время и продолжается до сих пор (скажем, втека Алма-Ата — Хоргос в Китай или Жезказган-Бейнеу).

12. Станция Фурманов на подходах к Астане с запада.

Однако из-за того, что пик железнодорожного строительства в Казахстане пришёлся на эпоху «борьбы с архитектурными излишествами», интересной вокзальной архитектурой Казахстан удручающе беден. В сущности, она только на Ташкентской магистрали и есть, а среднестатический казахстанский вокзал выглядит в лучшем случае так, а скорее всего ещё примитивнее:

13. Небольшая стания на линии Есиль (Ишим) — Аркалык.

Привокзальная площадь у станции Сары-Шаган:

14.

Вдобавок, в 1970-е годы разросшиеся казахстанские города охватила массовая реконструкция станций — поэтому среднестатистический вокзал в областном центре представляет собой что-то подобное:

15.

Некоторые (Кокчетав, Актюбинск, Павлодар) интересны хотя бы как образцы позднесоветской архитектуры, но большинство (Кустанай, Уральск, Атырау, Семипалатинск, Чимкент, Тараз и даже Алма-Ата-1) невыносимо унылы. Среди областных центров дореволюционные вокзалы сохранились только в Кызылорде (как основной) и Петропавловске (как часть комплекса), сталинские — в Караганде и Алма-Ате-2 (основные), Павлодаре и Астане (части комплекса). Жертвой этой реконструкции пал и тот самый вокзал в Уральске:

16.

Многие из этих вокзалов были отреновированы, как например Алма-Ата-1:

17.

Но полностью современный вокзал я припоминаю только в Астане… которая, кстати, ещё будучи Целиноградом превратилась в крупнейший в Казахстане железнодорожный узел:

18.

Но всё-таки истинное лицо КТЖ — это не городские вокзаалы, хоть в больших городах, хоть в малых, а те самые «буранные полустанки», мимо которых поезда проходят без остановок. Около них часто нет даже аулов — лишь дома железнодорожников посреди небытия. Они просто обслуживают пути между крупными городами, оставась лишь винтиками стального каркаса. На многих нет даже вокзальных зданий.

19.

20.

21.

И тем страннее про них думать, глядя на роскошнейший офис КТЖ в Астане, прямо на бульваре Нур-Жол — вот эти башни-близнецы слева. Это третье по высоте здание страны (40 этажей, 174 и 156 метров соответственно):

22.

Те же башни с другой стороны и днём. В кадре также первое и второе по высоте здания Казахстана — «Изумрудный квартал» (210м, слева) и «Северное сияние» (180м, справа). У КТЖ офис покруче, чем у РЖД будет…

23.

…Впервые единая Казахстанская железная дорога была создана в 1958 году объединением Туркестано-Сибирской, Оренбургско-Ташкентской, Карагандинской железных дорог и ещё нескольких участков на территории республики, и стала самой длинной в СССР (11 тыс. км). В 1977 её вновь разделили на Целинную (Целиноград), Алма-Атинскую и Западно-Казахстанскую (Актюбинск), ну а КТЖ, государственная монополия типа дореформенной РЖД, была образована после распада Союза.

Ныне, как уже говорилось, общая протяжённость железных дорог Казахстана — 15 тыс. километров (из них 1/3 — электрифицированные, чуть менее половины — двухпутные), на них приходится 68% грузооборота и 57% пассажирооборота страны. И здешние станции не простаивают — по путям постоянно снуют локомотивы, подаются товарники и пассажирские составы, а платформы и залы ожидания переполнены людьми летом и достаточно людны зимой:

24.

При этом КТЖ очень сильно интегрирована с РЖД — например, имеет доступ к системе «Экспресс-3». Более того, есть даже территориальное взаимопроникновение — скажем, участок Транссиба с Петропавловском принадлежит Южно-Уральской железной дороге РЖД, а станция Соль-Илецк в Оренбургской области — соответственно, КТЖ. Впрочем, внешне что Петропавловск, что Илецк от других станций своих стран не отличаются.

25. Соль-Илецк, август-2009.

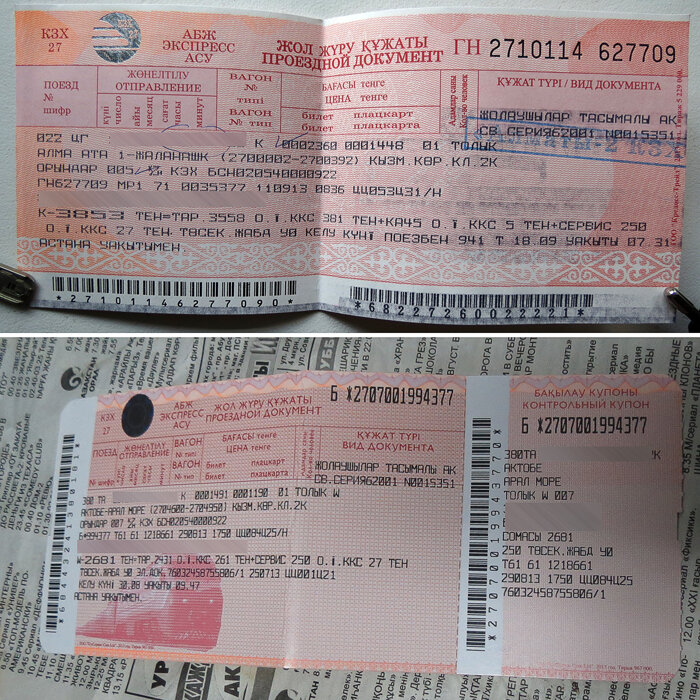

КТЖшные билеты от РЖДшных почти не отличаются, разве что кроме печати станций, на которой билет был продан. Цены, чтобы перевести в рубли, делите на 5 и учитывайте, что это купе — оно в Казахстане дешевле нашего плацкарта. Есть, правда, одна засада: РЖД продаёт эти билеты с огромной наценкой, но выход прост — КТЖ имеет свой сайт и электронное оформление билетов, несколько менее удобное, чем у РЖД и далеко не на все поезда, но всё же позволяющее хорошо сэкономить. Оформленные через интернет билеты получают обычно в кассе, терминалы есть не везде: сайт пишет — что в Алма-Ате, Астане и Актюбинске, и вот как раз в последнем я и получал билет:

26.

Впрочем, любой путешественник, хотя бы планировавший маршрут по Казахстану знает, что настоящим бедствием КТЖ являются «зайцы». Для проводников посадка безбилетников — очень неплохой заработок, да и у людей нет другого выхода, и в интернете есть немало жутких описаний казахского плацкартного вагона, который фактически превращается в общий — народ едет на третьих полках, а на каждой нижней найдётся сидячий безбилетник. Собственно, именно эти описания, которые я не только читал, но и слышал из первых рук, сподвигли меня ездить по Казахстану в купе… но в плацкарте я тоже ездил, и почему-то на такое ни разу не попадал. Многие казахстанцы (особенно неказахи) также разводят руками и рассказывают, как «пару лет назад ездили в Россию — так вот такого бардака, как у вас, у нас на железных дорогах давно нет!». В общем, не знаю, почему я с этим беспределом не сталкивался — но вот в купейных вагонах кучу народа в коридоре, стоя и на откидных сидениях, наблюдал неоднократно.

27.

Да и октровенно говоря, «у нас такого бардака нет» — утверждение крайне сомнительное. Чаще всего КТЖшный поезд — это разваливающийся драндулет с грязными скрипучими вагонами, плотной пылью в воздухе и тонированными от налипшей грязи окнами. Не блещут чистотой и большинство станций (особенно мелких), да и дисциплина тут послабее, опоздания — не такая уж редкость. В принципе пассажирские поезда в Казахстане получше, чем на Украине — но гораздо хуже, чем в России. Видимо, КТЖ, как и РЖД, пассажирскими перевозками занимается постолько-поскольку, но путями они пошли разными: РЖД повышает цену, КТЖ понижает затраты.

28.

Большинство составов на станциях всё равно грузовые. Нефирменные вагоны здесь, как вы могли заметить, красят в характерный бирюзовый цвет, а локомотивы — в синий:

29.

Местный аналог «Сапсана» — поезд «Тулпар» («Пегас») производства испанской Talgo (собирают их теперь в Астане), связующий две столицы — путь от Астаны до Алма-Аты он преодолевает не за 20 часов (как другие), а всего за 12. развивая скорость до 160км/ч. В последнее время их маршруты прокладываются по всей стране: Алма-Ата — Чимкент (10 часов вместо 14), Алма-Ата — Петропавловск (19 часов вместо 32), Астана — Семипалатинск (13 часов вместо 16), Астана — Актюбинск (16 часов вместо 30!), Астана — Атырау (23 часа вместо 35), и это впечатляет — мне кажется, чего-то подобного очень не хватает России. На «Тулпаре» я проехал в 2015 году — есть у него, конечно, и свои недостатки.

30.

А вот с пригородным сообщением тут всё ещё хуже, чем в России. Электричку в Казахстане наблюдал один раз в Караганде, а например из Алма-Аты не ходит ни одного (!) пригородного поезда. Чаще всего, впрочем, «пригород» тут — это драндулет с общими вагонами и маршрутом на 7-10 часов (например, Саксаульская-Туркестан или Актогай-Достык), снаружи почти не отличающийся от дальнего поезда. Ездить в таких в общем можно — но будьте готовы к постоянным разговорам с попутчиками, никогда раньше не видевшими туриста.

31.

Пассажирские локомотивы тут так же новизной как правило не блещут:

32.

Но динамика впечатляет. Гордость Казахстана — это ТЭ33А, также известный как «Эволюшен», разработанный с помощью Genetal Electric и выпускающийся на специально построенном для этого завода в Астане. Красивая и сильная машина, отличающаяся к тому же необычным «голосом», очень похожим на паровозный гудок (вроде бы это американский стандарт).

33.

34.

А вот электровоз KZ4A, который тягает в том числе «Тулпары», строили не сами, а заказывали у китайцев на знаментом локомотивостроительном заводе Чжунчжоу. Увы, более удачных кадров с ними у меня почему-то нет:

34а.

Там же, в Китае, закупались и вагоны фирменных поездов. В своё время подобный поезд на исторической родине детально показывал Перископ — в деталях отличий много, но в целом суть узнаётся.

35.

Купе. Обратите внимание на бутылку — это берёзовый сок

свежеважатый с мякотью

, на самом деле искусственный (чего на этикетке даже не отрицают), но очень вкусный — пил его в Казахстане постоянно. Вообще, что Казахстан, что Киргизия неплохо преуспели в производстве собственных «холодных чаёв», но они, равно как и обычные соки, мне не особо понравились, а вот берёзовый — хорош. В купе, как видите, экран (работающим не видел), над местом — розетка и лампочка, а вот окно открыть полностью нельзя, как и в России, и это проблема — мыть стёкла регулярно тут не привыкли даже на фирменных поездах.

36.

Вид в обратную сторону. Полка как только ни раскладывается — хоть лежачая, хоть сидячая на три места, хоть откидной столик. Штуковина наверху — шкафчик:

37.

А это вагон-СВ, ехал в нём потому, что пришлось срочно менять билет и даже купейных вагонов не оказалось (это к вопросу о том, почему тут так много «зайцев»). но я вдруг обнаружил, что СВ здешнее всё-таки мне по карману, где-то раза в полтора дороже нашего плацкарта. Но сам не могу понять, из-за чего, а в СВ мне не понравилось:

38.

Лучше всего китайское происхождение вагона видно в туалете — с одного конца вагона сортир обычный, а с другого — типа «дырка в полу» (но при этом ведёт дырка в биотуалет!). Чистота, как видите, средненькая:

39.

Зато на кране остались иероглифы:

39а.

…Опять же Перископ говорит, что граница русского мира в ментальном смысле — там, где заканчиваются поезда, в которых чай подают в гранёных стаканах с металлическими подстаканниками. Так вот если Украина, даже западная, ещё в пределах этих границ, то Казахстан — уже нет. Как и в России, здесь в конце вагона стоит электротитан с кипятком, который может топиться дровами, но вот наливают из него не в гранёный стакан, а в заварной чайник, который выдаётся один на купе/плацкарт + пиалушки по числу заказавших. Первый раз я по привычке взял только пиалу без чайника и конечно же обжёг себе руку (после чего сердобольная проводница снабжала меня чаем бесплатно). Обычно чайник красный, но в том поезде, где я наконец догадался его сфотографировать, давали белый:

40.

Пассажиры Казахстана — типажи очень разнообразны:

41.

42.

На юге ещё и очень развита перронная торговля (при том, что на севере её немногим больше, чем в России). Вот бахчевое изобилие на станции Чиили в глубине оазиса:

43.

Вдоль Сырдарьи и близ Балхаша торгуют копчёной рыбой:

44.

В Алма-Ате — яблоками:

45.

Главное только закрыть свой товар от Солнца, когда поезд тронется:

46.

Вид из заднего окна. Дорога да столбы и шоссе параллельно — тонкая ниточка в степной пустоте:

47.

Местами вдоль путей — изгороди от снежных перемётов зимой и бестолковой скотины летом:

48.

Флотилии снегоочистителей на станциях:

49.

Вот поезд Ташкент-Москва идёт сквозь пустоту, как наваждение, и его шум слышен за километры:

50.

А в придорожной траве суслики, встав столбиком, взглядом провожают поезда:

51.

Фотографировать с этих поездов хорошо — старые окна открываются на всю ширину (в противном случае снимать что-то просто нереально — такой на них плотный слой грязи), деревьев вдоль путей не растёт, проводники чаще всего (но не всегда!) к туристам относятся с пониманием. На станциях — уже гораздо более тревожно, но в целом терпимо — у казахских стражей порядка самая фотопаранойя не на транспорт (как у нас), а на административные здания и торговые центры.

И в целом, ощущение от железнодорожных путешествий по Казахстану какое-то, я бы сказал, космическое — по узкой полосе сквозь необъятность.

51а.

В следующей части — о трёх казахских жузах, которые эти дороги соединяют.

Обо всех упомянутых в этом посте города и весях — здесь.

КАЗАХСТАН-2013

Путь через пустыню. Вступление.

Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.

Общее о Казахстане.

КТЖ — Казахстанские железные дороги.

О трёх казахских жузах.

Восточные базары.

Русские люди в Великой Степи.

Дорога в Туркестан

Актюбинск. Старый город и центральная площадь.

Актюбинск. Центр и Жилгородок.

Ташкентская магистраль. Саксаульская — Аральское море.

Аральское море. То, что от него осталось.

Ташкентская магистраль. Аральск — Туркестан.

Кызылорда. Город на Сырдарье.

Южный Казахстан

Туркестан. Хазрет-Султан.

Туркестан. Повседневный город.

Сауран. Крепость в пустыне.

Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.

Чимкент. Вавилон Средней Азии.

Чимкент. Старый город.

Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.

Сайрам. Гнездо Святых.

Как я не попал на Казыгурт.

Дорога в Тараз через Айша-биби.

Тараз древний.

Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.

Вылазка в Киргизию

Дорога в Талас.

Талас. Областной центр по-киргизски.

Манас-Ордо.

Семиречье

Немного Турксиба. Капчагай — Уштобе.

Джунгарские ворота.

Озеро Алаколь.

Дорога через всё Семиречье.

Талды-Курган.

Алма-Ата

Зарисовки по горячим следам.

Флешбек. Осколки города Верного.

Арыки, инсталляции, детали.

Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.

Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.

Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.

Вверх по Алма-Ате. Выше центра.

Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.

Большое Алматинское ущелье.

Продолжение в Киргизии.

В октябре 1939 года появилось первое в мире железнодорожное расписание. А в этом году исполнилось 117 лет со дня основания железнодорожного транспорта в Казахстане и мы решили вспомнить, как начиналось строительство железной дороги страны.

В исторических документах существует несколько версий о том, когда и где были заложены первые рельсы Трансcибирской магистрали. По одной из них первая железная дорога в Туркестанском крае была построена в 1880–1881 годах. Называлась она Закаспийской и связывала порты Каспийского моря с Кизыл-Арватом. По другой — идея постройки железной дороги для связи Туркестана и Сибири возникла в 1886 году. 15 октября 1896 года городская дума города Верного приняла решение создать комиссию для определения выгод от строительства железнодорожных путей сообщения. По всей видимости, все эти версии не исключают друг друга, а скорее дополняют. События разворачивались в одно десятилетие конца XIX века практически одновременно в разных направлениях Туркестанского края.

На фото железнодорожная выемка, начало XX века.

Официально годом основания железнодорожного транспорта в Казахстане принято считать 1904-й. Именно тогда началось строительство магистрали Оренбург — Ташкент протяженностью 1668 км. Вдоль железнодорожной линии выросли города и промышленные центры: Актобе, Уральск, Туркестан, Кызыл-Орда, Аральск и другие.

Вербовка рабочих-казахов на строительство железной дороги.

Отсыпка железнодорожной насыпи, начало XX века.

Укрепление песчаной насыпи камышом.

Депо веерного типа на станции Кызыл-Орда, построено в 1906 году.

Так выглядел пассажирский поезд в начале XX века.

Вокзал на станции Туркестан, построен в 1906 году.

В 1917 году, в разгар Первой мировой войны, была сдана в эксплуатацию Алтайская железная дорога. Пункт назначения: Ново-Николаевск — Семипалатинск. 21 октября 1915 года была запущена Семиреченская железная дорога от станции Арысь до Алма-Аты. События Октябрьской революции остановили ее строительство. И только в 1921-м железнодорожная линия пришла в город Аулие-Ата — сегодняшний Тараз.

Вокзал станции Арысь, именно отсюда начиналась Семиреченская дорога.

Прибытие первого паровоза на вокзал Алма-Ата 1.

В архиве Бертрана Рубинштейна, более 33 лет возглавлявшего Кустанайское отделение дороги, есть одна ксерокопия уникального снимка. Мост, на нем пять паровозов. А под мостом стоят люди. Вот как Бертран Иосифович комментирует это фото:

— Так тогда сдавали мосты в эксплуатацию. Под мостом стояли строители и проектировщики, которые собственными жизнями гарантировали высокую надежность сооружения. Как сегодня выясняется, строили на века. Какие тогда были поезда? Игрушечный паровозик да пять вагончиков.

Есть в архиве Рубинштейна копии не менее интересных документов, которые свидетельствуют о тех давних временах. Например, вокзалы в Троицке и Кустанае должны были иметь иконостасы, все остальные вокзалы — иконы. Диваны и стулья дубовые. Обязательно — кипяток для пассажиров.

Друг Рубинштейна, заслуженный железнодорожник Калтай Самбетов показывает совместное фото и одну из статей кустанайской газеты, в которой Рубинштейн делится еще одной любопытной информацией.

За три года до Октябрьской революции под строительство железной дороги Троицк — Кустанай протяженностью 162 километра был выпущен 4,5-процентный гарантированный правительством России облигационный заем на 29 миллионов рублей. Финансировали строительство Русско-Азиатский банк, Русский торгово-промышленный банк, а также лондонский банкирский дом «КРИСП». Свои денежные вклады внесли и кустанайские купцы, давно мечтавшие получить железнодорожный выход на Урал.

Газета «Кустанайское степное хозяйство» в апреле 1914 года писала: «С проведением железнодорожной линии до Кустаная наш степной рынок неизбежно вовлечен будет в водоворот мировой торговли, и не только изменятся его условия, но и увеличится емкость. 151 верста стального пути была уложена всего за 8 месяцев. Включая мост через речку Тогузак. Причем строители строго уложились в смету 8843 тысячи рублей».

Вовлечению в водоворот мировой торговли помешали Первая мировая война и революция. Настали новые времена, и за строительство дороги взялась уже советская власть. В первые годы после революции в Казахстане было построено свыше 875 км железнодорожных путей, это более трети всей протяженности дореволюционной сети. Однако и этого было недостаточно. Развитие края требовало строительства крупной железной дороги, связывающей Сибирь со Средней Азией. В первую очередь необходимо было построить линию от Семипалатинска до Луговой — Туркестано-Сибирскую железную дорогу.

3 декабря 1926 года Совет труда и обороны СССР принял решение о развертывании строительства Турксиба: «Из всех предложенных капитальных работ общесоюзного значения считать необходимым в текущем году (в то время хозяйственный год начинался с 1 октября) приступить к осуществлению в пятилетний срок постройки Семиреченской железной дороги, исходя из необходимости соединения Пишпека с Сибирской магистралью в Семипалатинске».

Парикмахерская на станции Моюн-Кум Туркестано-Сибирской дороги.

В 1926 году началось строительство железной дороги, которая должна была соединить Сибирь и Среднюю Азию. Строительство Турксиба уложилось в первую пятилетку.

Вот что рассказывает о строительстве Турксиба один из основоположников казахстанской железной дороги Кудайберген Дюсенович Кобжасаров:

— Родился я в 1928 году в ауле № 23 Жарминского района Семипалатинской области. Люди постоянно умирали от голода, и если бы не строительство железной дороги, не стало бы и нас. На Турксибе давали хлеб и одежду, и это было самое главное! Сначала туда устроился отец, а потом уже остальные родственники. Труд был тяжелый, изнурительный, всегда хотелось есть. В конечном итоге благодаря железной дороге мы не только выжили, но и вышли в люди.

Укладка пути на Турксибе, 1927 год.

Предстояло проложить 1442 километра рельсовой колеи. Осенью 1927 года были уложены первые звенья трассы от Семипалатинска и Луговой.

Строители на Турксибе, 1928 год.

В 1928 году на Турксибе впервые появились закупленные за границей 17 гусеничных экскаваторов, узкоколейные тепловозы, опрокидывающиеся вагонетки, автомобили-самосвалы, передвижные компрессоры, перфораторы. До этого времени вся работа велась практически вручную.

В современных словарях такого слова, как «грабарь», уже не существует. А когда-то это была профессия. И люди, занимавшиеся ею, среди рабочих считались особой кастой. На строительство Турксиба они приехали с Урала с собственными телегами и лошадьми. Вручную грабари готовили насыпи, на которые затем укладывались рельсы.

Обеденный перерыв.

Общественное порицание тех, кто отлынивал от работы на строительстве Турксиба.

Землянка на Чокпаре после бурана, 1928 год.

Александр Иванович Лапшин приехал на строительство Турксиба в 1928 году из уральского города Невьяновска. Вот что он вспоминает о строительстве насыпи и выемки между станциями Май-Тюбе и Айна-Булак: «Мы работали немного южнее будущей станции Айна-Булак, в холмистой солончаковой совершенно пустынной степи. Нигде ни деревца, ни кустика, даже травинки! Только редкий ковыль. Над всем желтым волнистым морем до горизонта — ничего…

Укладка велась так. На самый конец уложенного пути подавался путевой вагончик со шпалами. На шпалах лежали специальные клещи с длинными рукоятками и острыми шипами вместо «губ». Поджидавшие вагончик четыре пары укладчиков брали в руки клещи, каждая пара захватывала ими шпалу за концы, тащила ее вперед и бросала одну за одной от северного конца к южному будущего звена. После снятия с вагончика последних двух шпал другие рабочие откатывали порожний вагончик назад и грузили на него два рельса. Укладчики в это время выравнивали шпалы на земляном полотне и раскладывали подкладки. Теперь подавался вагончик с парой рельсов и четырьмя рельсоносами. Укладчики, опять попарно стоя справа и слева от вагончика, брали в руки концы рельсоносов, захватывали ими правый рельс, несли его (вся восьмерка — в ногу!) и ставили на шпалы, возвращались и так же ставили левый рельс. Вагончик угонялся к поезду за новой порцией шпал, а укладчики, после выравнивания рельсов по шаблону, четверо пришивали рельсы костылями и четверо же ставили накладки».

«После этого всё повторялось заново. Мы изумленно смотрели на эту ритмичную и исключительно слаженную, четкую работу. Особенно всех поражало, что шпалы и рельсы несли скорым шагом (чуть ли не бегом) и в ногу, а обратно возвращались бегом и также в ногу! На весь цикл работ по укладке 12,5 метра пути затрачивалось менее 2,5 минуты. Пока мы с раскрытыми от удивления ртами глазели, пока обменивались восхищенными междометиями, укладчики ушли дальше, и вскоре на их место пришел груженный укладочным материалом и платформами поезд…».

И таким методом была уложена магистраль протяженностью 1445 километров. Несмотря на то, что укладка велась вручную, скорость была для того времени фантастически высокой — 1,5 км в сутки, а в отдельные дни укладывали и по 4 км (газета «Казахстанская правда», статья «Как строили Турксиб»).

Мост через реку Ишим.

Смычка Турксиба произошла 21 апреля 1930 года, на 8 месяцев раньше запланированного срока. Вот как об этом писала газета «Гудок»: «24 апреля в 22 часа закончена надвижка последней фермы моста через Кши-Виже. Работа продолжалась всю ночь. С рассветом началась укладка мостовых брусьев. Через час мостовое полотно было готово. Момент смычки наступил». 28 апреля 1930 года, в полдень, на месте стыковки рельсов на станции Айна-Булак был забит первый серебряный костыль. Стыковка свершилась на 8 месяцев раньше запланированного срока.

Турксиб стал первой линией в регионе, вокруг которой возникали промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Длина примыканий к легендарной магистрали в три раза превысила ее собственную длину. Если в 1922 году в Казахстане сеть железных дорог насчитывала всего 2,73 тыс. км, то уже в 1982-м протяженность железных дорог общего пользования на территории республики превысила 14 тыс. км.

Доставка немецких танков на переплавку.

В годы Великой Отечественной войны продолжалось строительство железнодорожных магистралей, только теперь всё было подчинено связи с фронтом. Дорога Гурьев — Кандагач — Орск (1936–1944 гг.) связала нефтепромыслы Эмбы с Уралом. Линия Акмолинск — Карталы (1939–1943 гг.) обеспечивала эффективную доставку угля из Караганды на Южный Урал. Были построены участки Коксу — Текели — Талды-Курган и Атасу — Каражал. Протяженность казахстанских дорог в этот период достигла 10 тысяч км.

В 1950 году Транссибирская магистраль соединилась с Туркестано-Сибирской, и образовалась первая меридианная линия, прошедшая через всю территорию республики, — Трансказахстанская железнодорожная магистраль (Петропавловск — Кокчетав — Акмолинск — Караганда — Чу). В этот же период происходило интенсивное строительство железных дорог в северных и центральных регионах Казахстана. В 1955–1961 годах создана линия Есиль — Аркалык (224 км), в 1959-м — Кустанай — Тобол, в 1960 году — Тобол — Джетыгара. За 1950-е годы плотность железнодорожной сети Казахстана увеличилась вдвое. В 1960-х годах проложены участки Макат — Мангышлак и Мангышлак — Узень (общая длина — почти 900 км). В 1964-м был электрифицирован первый в Казахстане участок пути (Целиноград — Караганда). С этого началась активная электрификация казахстанских железных дорог.

Торжественный момент открытия железнодорожной магистрали Моинты — Чу, 1953 год.

Впервые в практике железнодорожного строительства сооружение магистрали вели по заранее составленному плану. Работы шли одновременно с севера и юга навстречу друг другу — от Семипалатинска и от Луговой. Своевременно проведенные изыскания трассы Турксиба позволили значительно сократить как саму длину трассы, так и затраты на ее строительство. Так, благодаря проведенным изысканиям длина трассы вблизи озера Балхаш сократилась на 78 километров. На строительстве и эксплуатации было сэкономлено 6,5 млн рублей. Сложным оказался выбор направления через хребты Заилийского Алатау. Так, при проектировании Турксиба со стороны Киргизии первоначально рассматривалось четыре варианта. Наиболее конкурентоспособными оказались два — Чокпарский с примыканием трассы к станции Луговая и Курдайский с примыканием к станции Пишпек (Фрунзе). Чокпарский вариант оказался самым выигрышным. Стоимость строительства уменьшалась на 23 млн рублей.

Скрепление рельсов на дороге Дружбы.

В 1954 году СССР и КНР договорились построить железную дорогу Ланьчжоу — Урумчи — Алма-Ата. Первые поезда начали ходить в 1959-м на участке Актогай — Дружба. Но продолжалось это недолго, поскольку отношения с Китаем ухудшились. И только 12 сентября 1990 года прошла стыковка железнодорожных магистралей СССР и КНР на пограничном переходе Дружба — Алашанькоу.

Казахская железная дорога была самой крупной в Советском Союзе — ее протяженность составляла более 11 тысяч км. Сейчас «Казахстан темир жолы» продолжает активно развиваться. Протяженность магистральных железнодорожных путей — уже более 14 тысяч км, грузовых вагонов — более 44 000 единиц, локомотивов — более 1 500 единиц. Так что можно сказать, что то, о чем мечтали еще в XIX веке, осуществилось в полной мере!

В истории казахстанской железной дороги было много интересных свершений. Но завершим мы наш репортаж вот этим интересным фактом: 20 февраля 1986 года впервые в мире по Целинной железной дороге от Экибастуза до станции Сороковая проведен состав из 440 вагонов общим весом 43,4 тысячи тонн и длиной 6,5 км. Это был рекорд, достойный Книги Гиннесса.

В репортаже использованы фотографии из книги-альбома «Турксибу — 75 лет». В книге использованы материалы, предоставленные Центральным государственным архивом Республики Казахстан, Центральным музеем железнодорожного транспорта РК.

Материал из золотого архива Voxpopuli.kz