Потом тяжелые бои по обороне Кавказа. Мало того, что нам приходилось держать фронт, так мы должны были еще и контратаковать, чтобы не давать немцам снимать части для боёв под Сталинградом. При этом очень трудно было со снижением. На день выдавался котелок жидкости, в которой сложно было поймать перловую крупинку, кусок хлеба размером с ладонь и ложка сахара. Приходилось варить и животных и лошадиные шкуры. Однажды мне повезло добыть дикого кабана Наблюдаяпередним краем противника, я заметил немца-наблюдателя, занявшего позицию возле большого раскидистого дуба на нейтральной полосе. Решив проучить немца, ночью я подполз к дереву и заминировал подходы к: нему. На рассвете раздался взрыв, и я, радуясь тому, чго удалось ликвидировать немецкою лазутчика, снова пополз, чтобы убедиться в результате Но у дерева я увидел убитого кабана с развороченным рылом. Мы с ребятами привязали его ремнями и вытащили к себе. Вот тогда мы наелись от пуза! Слух о моей «охотничьей» добыче разошелся по всем войскам, и командир батальона даже обиделся на меня, что я не прислал ему кусочек мяса.

Очень плохо было и со снабжением боеприпасами и оружием. Мы оказались очень слабо подготовлены к войне, В начале войны немец господствовал в воздухе, в артиллерии, в танках, во всем. А мы встретили войну с винтовками. Свой первый автомат я добыл только в 1942-м году у немца-разведчика, с которым мы сошлись в рукопашной схватке Немцы переходили передний край на участке моего взвода, где я и перехватил их группу Завязалась схватка. Одни из немцев направил на меня свой автомат и нажал на курок, но оружие дало осечку. Тогда немец сильно стукнул меня прикладом по голоеве но я был в каске, и он меня только оглушил. Но я так сильно успел вцепиться руками в автомат, что падая, не выпустил его из рук. Разведчикам удалось уйти, а автомат достался в качестве трофея.

Помимо непосредственной обороны от наступавших немецких войск, в нашу задачу входило постоянное оттягивание немецких сил на себя, с целью не допустить их переброску на Волгу. Для этого мы проводили небольшие, но постоянные атаки. В одном из таких наступлений мы смогли отогнать врага больше чем на 10 километров, захватили богатые трофеи. Преследуя противника, отходившего к горам, мы вышли на широкую поляну Новый командир нашего сводного полка, капитан, которого нам прислали совсем недавно, приказал занимать позиции здесь Моей пулеметной роте он выдал узкий сектор между деревьями, крайне ограниченный по видимости. Пока мы окапывались, пока располагались, немцы начали вести по нам сначала пристрелочный, а вскоре и прицельный огонь из орудий и минометов Было так: что ни выстрел, то двоих-троих наших косит. Не помню, сколько мы так просидели, но никакого приказа, ни вперед, ни назад, мы так и не получили, только дико и отчаянно метались под вражеским огнем. Не выдержав такого обстрела, мы стали отходить самостоятельно. Проще говоря, стали драпать изо всех сил. Рядом падали убитые и раненые, я особенно запомнил одного с разорванным животом, просившего его… Сколько мы пробежали, не помню. От жары и бега жутко хотелось пить Когда добежали до какой-то лужи, покрытой зеленой пленкой, и, сквозь зубы, глотать застоявшуюся воду. Возвратившись в расположение своих войск, мы доложили о произошедшей катастрофе. Как нам потом рассказали, новый командир полка, заманивший нас в эту ловушку, оказался немецким диверсантом. То ли у него было задание уничтожить наш полк, то ли какая другая задача, но, судя по всему, он перебежал к немцам сразу после начала обстрела, потому что в бою я его так и не увидел.

Что объединяло фронтовое поколение советских людей?

Фронтовое поколение советских людей объединяли память о событиях войны, ожесточенная борьба с врагом, трудности и лишения военного времени, общие устремления, чувства, мысли, желание победить врага.

Объясните мотивы подобных действий оккупантов.

Мотивы подобных действий оккупантов объясняются тем, что согласно плану «Ост» предполагалось уничтожение русского народа как общности и возможно это было сделать уничтожая историческую память и культуру народа.

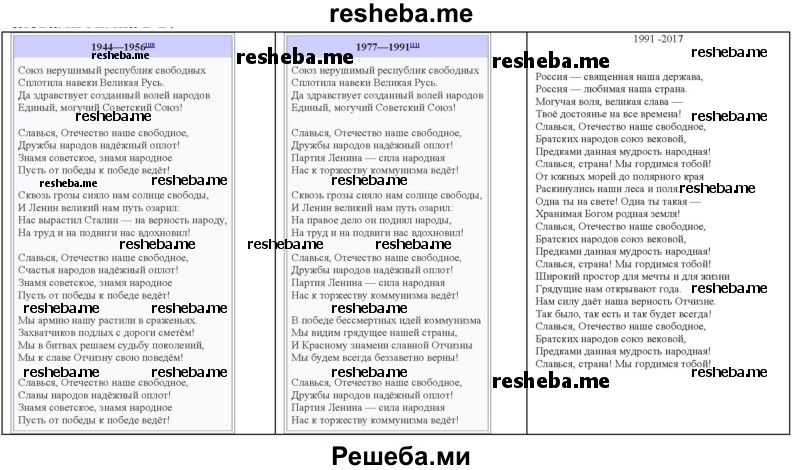

Прослушайте данный гимн СССР. Как в нем отразилась сталинская эпоха? Сравните со словами гимна РФ.

Как видно из текста, эпоха Сталина отразилась в тексте упоминанием его имени, армии и сражений.

1. Какие изменения произошли в повседневной жизни советских людей после начала Великой Отечественной войны?

В повседневной жизни советских людей после начала Великой Отечественной войны произошли значительные изменения. Эвакуированные люди приезжая в другие регионы страны, подселялись к местным жителям. Во всей стране введены карточки на продовольствие для работающих и иждивенцев. Существовал натуральный обмен вещей на продукты, самым дефицитным товаром были соль, спички, мыло. Жителям городов выделялись участки под огороды. Привычным атрибутом быта становится печка-буржуйка из-за отсутствия отопления

2. Каким образом осуществлялась организация и работа тыловых госпиталей в годы войны?

Организация и работа тыловых госпиталей в годы войны осуществлялась так: под госпитали выделялись образовательные или культурные учреждения, из числа местных жителей набирали персонал младших медицинских работников. Благодаря умелой организации медицинского дела в войсках и в тылу вернулись в строй 72% раненых и 91% больных воинов. Знаменитые хирурги А.Н. Бакулев, Н.Н. Бурденко, В.Ф. Войно-Ясенецкого, тысячи квалифицированных врачей других специальностей добивались таких результатов. Еще одна форма помощи фронту – донорство. 5,5 млн. доноров сдали 1 млн. 700 тыс. л крови, благодаря чему смертность от потери крови сократилась и составила всего 1% (в Первой мировой войне 2/3 смертей от потери крови)

3. Приведите примеры мужества и массового героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Сопротивление развернулось в разных формах: диверсии, подполье, партизанское движение, саботаж и др. Символом героизма стала 17-летняя комсомолка З.А. Космодемьянская. В составе диверсионной группы она была переброшена в тыл врага, схвачена, подвергнута допросам и мучительным пыткам. Вела себя мужественно, в результате повешена гитлеровцами.

Еще одним символом сопротивления стали молодогвардейцы – члены подпольной организации комсомольцев в оккупированном Краснодоне (О. Кошевой, У. Громова, В. Третьякевич, С. Тюленин – всего более ста человек). Они расклеивали листовки, убивали полицаев, готовили диверсии. В начале 1943 г. фашистам удалось выследить «Молодую гвардию» и зверски расправиться со многими ее членами.

Подвиг А. Матросова, закрывшего телом вражеский дзот, чтобы открыть путь для наступления.

Группа бойцов под командованием сержанта Я.Ф. Павлова, несколько месяцев удерживавших дом на рубеже обороны в Сталинграде.

4. Охарактеризуйте деятельность Русской православной церкви в годы войны. Какие изменения произошли в период войны в отношении государства и церкви? Можно ли считать, что государство решило отказаться от антирелигиозной политики?

Деятельность Русской православной церкви в годы войны характеризуется как патриотическую. Священнослужители служили в рядах военнослужащих, организовывали сбор средств на вооружение, читали проповеди на патриотические темы.

В период войны в отношении государства и церкви действительно произошли изменения: после встречи Сталина с тремя митрополитами проведен Архиерейский собор, где выбран патриарх Русской православной церкви. Однако это потепление отношений не означало изменения позиции государства относительно церкви. Отказа от антирелигиозной политики не планировалось, что подтвердили послевоенные события.

5. Какова была реакция российских эмигрантов на агрессию Германии против СССР? В чем выразилось различие позиций в среде эмиграции?

Реакция российских эмигрантов на агрессию Германии против СССР была отрицательной. Многие соотечественники за рубежом активно участвовали в Сопротивлении, занимались сбором средств для помощи СССР, Красной Армии.

За последние десятилетия среди российской общественности, в публицистике и, в определённой степени, в исторических исследованиях сложилось мнение, что подавляющее большинство белых эмигрантов после нападения фашистской Германии на Советский Союз оказались в стане Гитлера. Когда говорят о противниках такого выбора, то указывают лишь на отдельных «инакомыслящих» (А. Деникина, И. Бунина, С. Рахманинова и др.) да на некоторых участников движения Сопротивления во Франции. Данный подход сформировался благодаря многолетнему влиянию советской пропаганды, как правило, избегавшей серьёзного анализа такого явления, как эмиграция. После 1991 г. в пылу развенчания коммунистического прошлого нашей страны, возвращения незаслуженно забытых имён и событий стали известны эмигранты и организации, которые последовательно вели активную борьбу со «сталинским режимом».

6. Приведите примеры, раскрывающие лозунг «Фронт и тыл едины».

— самоотверженный труд в тылу на оборонных предприятиях

— работа по 12-14 часов

— на фронт собирали вещи для бойцов, вязали носки, варежки

Вся жизнь в тылу была подчинена единственной, самой главной цели: обеспечить фронт, боеприпасами, обмундированием, вооружением, продовольствием. А на фронте – главная цель отстоять независимость Родины, защитить тех, кто в тылу.

1. Какие черты характера советского человека нашли отражение в художественных произведениях военных лет?

В художественных произведениях военных лет нашли отражение такие черты характера советского человека как смелость, способность жертвовать собой, расчетливость в борьбе с врагом, решительность, несгибаемость, верность Родине, патриотизм.

2. Какие жанры искусства оказались наиболее востребованы в годы войны? Почему? Как произведения искусства способствовали объединению советского общества в борьбе с врагом?

Наиболее востребованы в годы войны оказались такие жанры искусства как кино и песенный жанр, потому, что они отвечали потребностям людей в открытом, эмоциональном выражении своих чувств.

Произведения искусства способствовали объединению советского общества в борьбе с врагом в большой степени.

3. Приведите примеры, иллюстрирующие творческую и научную жизнь в блокадном Ленинграде. Расскажите о деятельности ученых в период блокады.

Несмотря на экстремальные условия, культурная жизнь в городе продолжалась. А.В. Буров 1 октября 1945 года отмечал, что в этот день в городе рвались бомбы, но в 25 кинотеатрах и пяти Домах культуры демонстрировались фильмы, а театры давали представления. 26 октября в театре имени Ленинского комсомола шло представление по комедии Гольдони «Забавный случай», где главную роль исполнил Юрий Толубеев.

Музыкальная жизнь в городе также не остановилась. Так, 4 октября 1941 года собирался Президиум Ленинградского отделения Союза композиторов. Им были одобрены песни, предназначенные для сольного и хорового исполнения и написанные ленинградскими поэтами — «Песня о Бринько» Б. Гольца, «Баллада о Ханко» М. Юдина, «Походная» И. Дунаевского, «Песня морской пехоты» Н. Будашкина, «Крейсер Киров» Л. Ходжи-Эйнатова. Следует отметить, что блокадники, не принадлежавшие к литературной и артистической среде, мало писали о культурной жизни города. Соболева Нина Васильевна вспоминала о концерте Льва Оборина в Филармонии: «Музыка, звучавшая тогда, потрясла и на всю жизнь осталась особенной – «из тех дней»». Музыка производила на людей необыкновенно сильное впечатление именно в той сложной обстановке, гораздо глубже воспринималось искусство. Панченко Наталья Ивановна иногда писала в своем дневнике о событиях культурной жизни города: «Была в театре, смотрела «Летучую мышь» с очень хорошим составом: Михайлов, Свидерский, Бондаренко, Брилль, Колесникова, Янет… Словом, кого только можно душе пожелать».

В первую блокадную зиму в Ленинграде продолжали работать несколько учреждений, а государственная публичная библиотека и Библиотека Академии Наук, театр Музыкальной комедии были открыты на протяжении всего периода блокады. 7 ноября 1942 года театр Музыкальной комедии выпустил премьерный спектакль «Раскинулось море широкое». Значение этого театра выявлялось не в его патриотической направленности и не в том, что он побуждал в людях высокие чувства. Главным было то, что он в некой мере поддерживал уровень цивилизованности ленинградцев.

Культурные потребности, пусть даже примитивные, помогали избавиться от чувства отчаяния. Панченко Н.В. писала однажды в своем дневнике: «Мне так хотелось бы сейчас сходить в кино или в театр. Очень хочу увидеть хороший художественный фильм. А в театре я мечтаю только о музыке. Очень хочется чего-нибудь симфонического, громкого». В августе 1942 года был вновь открыт Большой зал филармонии. Именно здесь 9 августа оркестром ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга была впервые исполнена знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича.

Научная жизнь.

Ученые Химико-технологического института П.Г. Романков и В.А. Григор сконструировали прибор для автоматической сигнализации в случае появления в воздухе отравляющих веществ. Работники Государственного института прикладной химии нашли новую методику определения боевых отравляющих веществ при помощи специальных индикаторных трубок, которая была взята на вооружение всеми ленинградскими лабораториями противохимической защиты. В первые месяцы войны Институт прикладной химии выпустил 450 приборов для химической разведки, 8 тыс. комплектов для определения отравляющих веществ, 45 тыс. противохимических аптечек. Созданные в институте образцы противохимических аптечек и индивидуальных пакетов для оказания первой помощи при поражении отравляющими веществами нашли широкое применение на фронте.

В Ленинградском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института переработки и использования топлива была успешно решена задача получения активированного угля для противогазов; институт выпустил 40000 кг готовой продукции, полностью обеспечив потребность в активированном угле завода, изготовлявшего противогазы.

Ученые много потрудились над технической маскировкой важнейших объектов города. Маскировка промышленных объектов от воздушного наблюдения была изучена мало. Но обстановка требовала решительных действий. Поэтому на предприятия, электростанции, нефтебазы, водопроводные станции для разработки маскировочных мероприятий пришли сотни ученых, архитекторов, инженеров и художников. Для руководства этими работами была создана специальная служба технической маскировки города, штабом которой стало Архитектурно-планировочное управление Ленгорсовета депутатов трудящихся. Большую группу специалистов для оказания помощи в маскировке города выделило Ленинградское отделение ВНИТО строителей. Научно-исследовательскому институту коммунального хозяйства было поручено найти составы красок для технической маскировки. Для того, чтобы добиться визуального сходства красок с естественным фоном окружающих предметов, группе сотрудников института во главе с кандидатом технических наук И.Д. Мухортовым пришлось проделать громадную экспериментальную работу. В Ботаническом институте была разработана методика маскировки объектов с помощью растений. Для сохранения памятников, которые по различным причинам невозможно было увезти или закопать, ученые-строители предложили специальные маскировочные конструкции. Специалисты по электротехнике Института инженеров железнодорожного транспорта и Политехнического института устранили возникавшее при движении трамваев и троллейбусов сильное искрение, которое демаскировало город. Учеными успешно решалась проблема борьбы с дымом от топок электростанций и предприятий, была обеспечена светомаскировка плавильных печей во время разлива металла. Сконструированные ими специальные светомаскировочные щиты для окон фабрик и заводов позволили отказаться от маскировочных покрытий.

4. На основании дневников и воспоминаний фронтовиков опишите в виде рассказа от первого лица один день советского солдата на фронте. Основной акцент сделайте на бытовой стороне описания: где он жил, что ел, чем занимался между боями и т.д.

Потом тяжелые бои по обороне Кавказа. Мало того, что нам приходилось держать фронт, так мы должны были еще и контратаковать, чтобы не давать немцам снимать части для боёв под Сталинградом. При этом очень трудно было со снабжением. На день выдавался котелок жидкости, в которой сложно было поймать перловую крупинку, кусок хлеба размером с ладонь и ложка сахара. Приходилось варить и кости животных и лошадиные шкуры. Однажды мне повезло добыть дикого кабана. Наблюдая за передним краем противника, я заметил немца-наблюдателя, занявшего позицию возле большого раскидистого дуба на нейтральной полосе. Решив проучить немца, ночью я подполз к дереву и заминировал подходы к нему. На рассвете раздался взрыв, и я, радуясь тому, что удалось ликвидировать немецкого лазутчика, снова пополз, чтобы убедиться в результате. Но у дерева я увидел убитого кабана с развороченным рылом. Мы с ребятами привязали его ремнями и вытащили к себе. Вот тогда мы наелись от пуза! Слух о моей «охотничьей» добыче разошелся по всем войскам, и командир батальона даже обиделся на меня, что я не прислал ему кусочек мяса.

Очень плохо было и со снабжением боеприпасами и оружием. Мы оказались очень слабо подготовлены к войне. В начале войны немец господствовал в воздухе, в артиллерии, в танках, во всем. А мы встретили войну с винтовками. Свой первый автомат я добыл только в 1942-м году у немца-разведчика, с которым мы сошлись в рукопашной схватке. Немцы переходили передний край на участке моего взвода, где я и перехватил их группу. Завязалась схватка. Один из немцев направил на меня свой автомат и нажал на курок, но оружие дало осечку. Тогда немец сильно стукнул меня прикладом по голове, но я был в каске, и он меня только оглушил. Но я так сильно успел вцепиться руками в автомат, что падая, не выпустил его из рук. Разведчикам удалось уйти, а автомат достался мне в качестве трофея.

Помимо непосредственной обороны от наступавших немецких войск, в нашу задачу входило постоянное оттягивание немецких сил на себя, с целью не допустить их переброску на Волгу. Для этого мы проводили небольшие, но постоянные атаки. В одном из таких наступлений мы смогли отогнать врага больше чем на 10 километров, захватили богатые трофеи. Преследуя противника, отходившего к горам, мы вышли на широкую поляну. Новый командир нашего сводного полка, капитан, которого нам прислали совсем недавно, приказал занимать позиции здесь. Моей пулеметной роте он выдал узкий сектор между деревьями, крайне ограниченный по видимости. Пока мы окапывались, пока располагались, немцы начали вести по нам сначала пристрелочный, а вскоре и прицельный огонь из орудий и минометов. Было так: что ни выстрел, то двоих-троих наших косит. Не помню, сколько мы так просидели, но никакого приказа, ни вперед, ни назад, мы так и не получили, только дико и отчаянно метались под вражеским огнем. Не выдержав такого обстрела, мы стали отходить самостоятельно. Проще говоря, стали драпать изо всех сил. Рядом падали убитые и раненые, я особенно запомнил одного с разорванным животом, просившего пристрелить его… Сколько мы пробежали, не помню. От жары и бега жутко хотелось пить. Когда добежали до какой-то лужи, покрытой зеленой пленкой, и, сквозь зубы, стали глотать застоявшуюся воду. Возвратившись в расположение своих войск, мы доложили о произошедшей катастрофе. Как нам потом рассказали, новый командир полка, заманивший нас в эту ловушку, оказался немецким диверсантом. То ли у него было задание уничтожить наш полк, то ли какая другая задача, но, судя по всему, он перебежал к немцам сразу после начала обстрела, потому что в бою я его так и не увидел.

В то трудное время не все выдерживали тяготы и лишения. Помню случай, когда из моей роты сбежал солдат по фамилии Остапенко. Я как раз проверял посты, и вдруг услышал, как зашелестели листья. Я окликнул бойца, а в ответ мне раздался винтовочный выстрел. Пуля сбила пилотку с головы, и я лишь чудом остался жив. На следующий день снова проверял посты, и остановился у пулеметной точки, которую занимал один матрос из Геленджика. Точка находилась под большим высоким кедром. Едва я успел подойти, как по нам стала бить вражеская артиллерия. Первый снаряд разорвался в кроне дерева, осколок оторвал матросу ногу, а меня отбросило взрывной волной. Я стал звать нашего санитара Лобадзе, чтобы перевязал раненого, но прилетевшим вторым снарядом матросу оторвало голову… На этом обстрел прекратился. Я завернул останки погибшего в плащ-палатку и закопал там же в ячейке. Думаю, что это сбежавший солдат Остапенко выдал немцам расположение наших пулеметных точек, уж больно точно они их накрыли.

Надо сказать, что в моей роте воевали председатели колхозов, начальники МТС, ученые, преподаватели, одним словом, люди совершенно далекие от военного дела, к тому же почти все семейные. У меня с ними часто случались курьезы. Ну вот, например, поставишь такого вояку на пост, а он, вместо того, чтобы вести наблюдение и охрану, убегает в землянку греться! Я их потом воспитывал, на совесть старался бить, мол, как же так, на вас вся рота надеется, я – ваш командир, вам доверяю, а вы так! Трудно им приходилось.

5. Что вы знаете о советском кинематографе времен войны? Какие фильмы военных лет вы видели? Какое впечатление они произвели на вас? Насколько реально кинокартины отражали события войны?

Советский кинематограф времен войны базировался в Алма-Ате. Здесь на базе эвакуированных киностудий Москвы и Ленинграда была создана Центральная объединённая киностудия (ЦОКС). На экран вышли фильмы «Парень из нашего города» (режиссёр А.Б. Столпер), «Секретарь райкома» (режиссёр И.А. Пырьев), «Два бойца» (режиссёр Л.Д. Луков) и др.

Популярным жанром оставалась комедия, в которой военные сюжеты переплетались с темой любви, фронтовой дружбы и человеческого счастья («Жди меня», режиссёры Б.Г. Иванов, А.Б. Столпер). На экраны страны в 1946 г. вышел любимый всеми фильм «Небесный тихоход» режиссёра С.А. Тимошенко. Всего на базе ЦОКСа было создано 23 полнометражных фильма.

Я видел все перечисленные картины. Эти картины не совсем точно отражают военную реальность. Однако, наверное, в тех условиях требовалось для поднятия морального духа, воспитания силы воли, непримиримости с врагом производство именно таких картин.

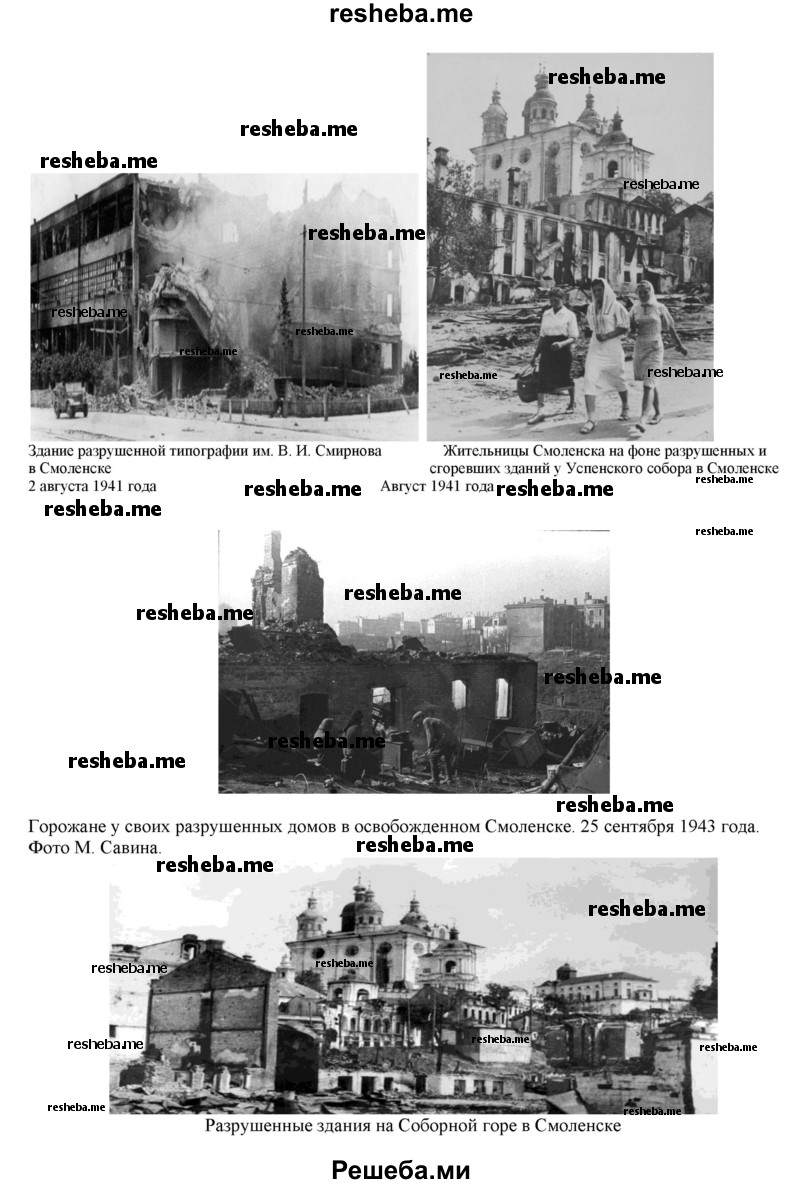

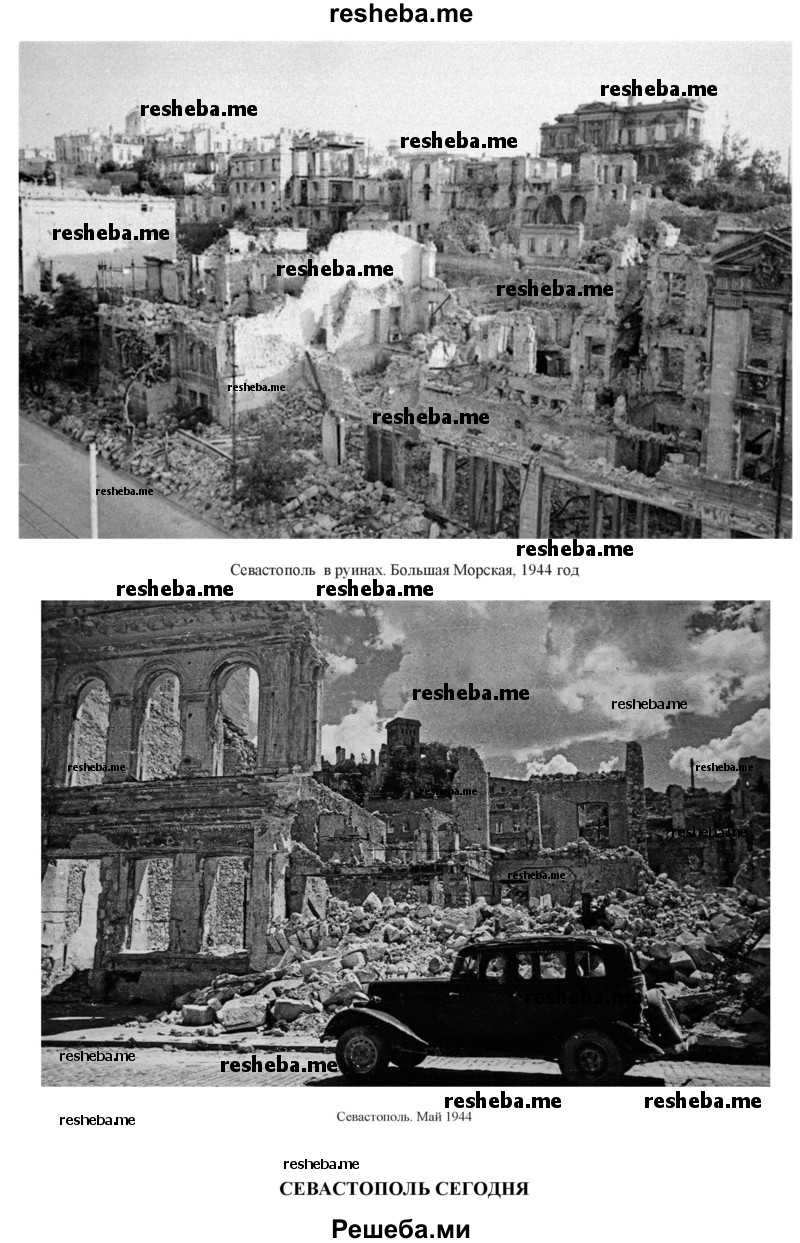

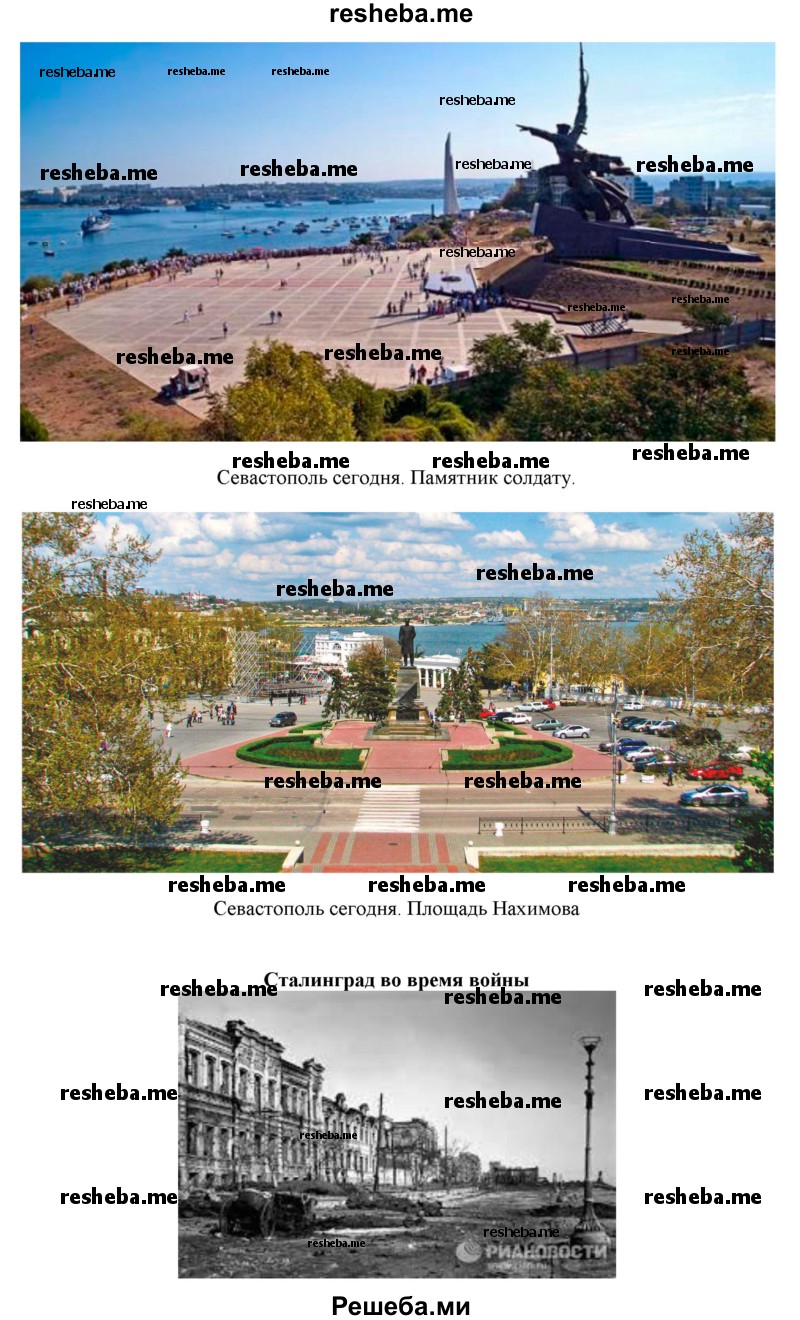

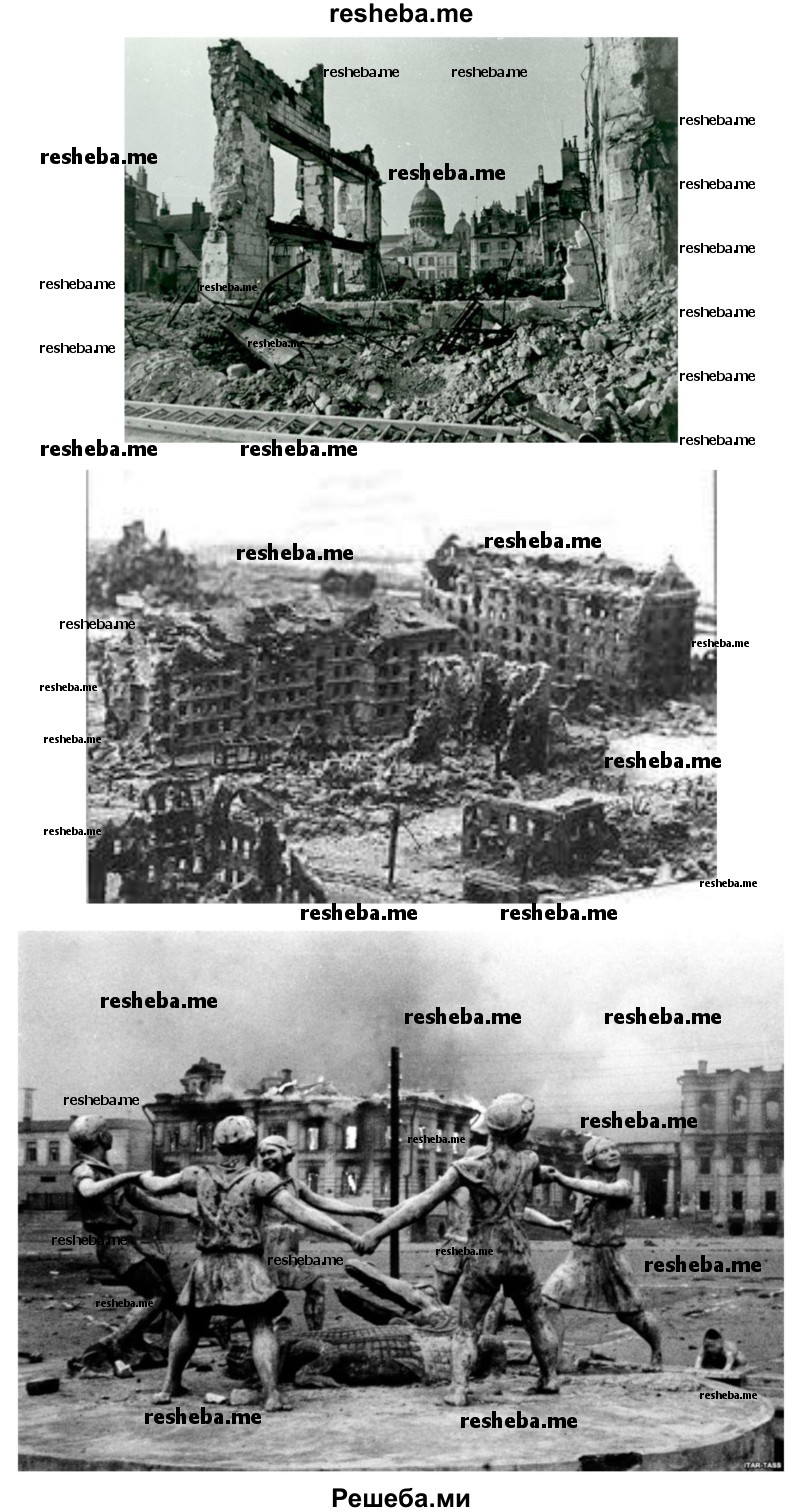

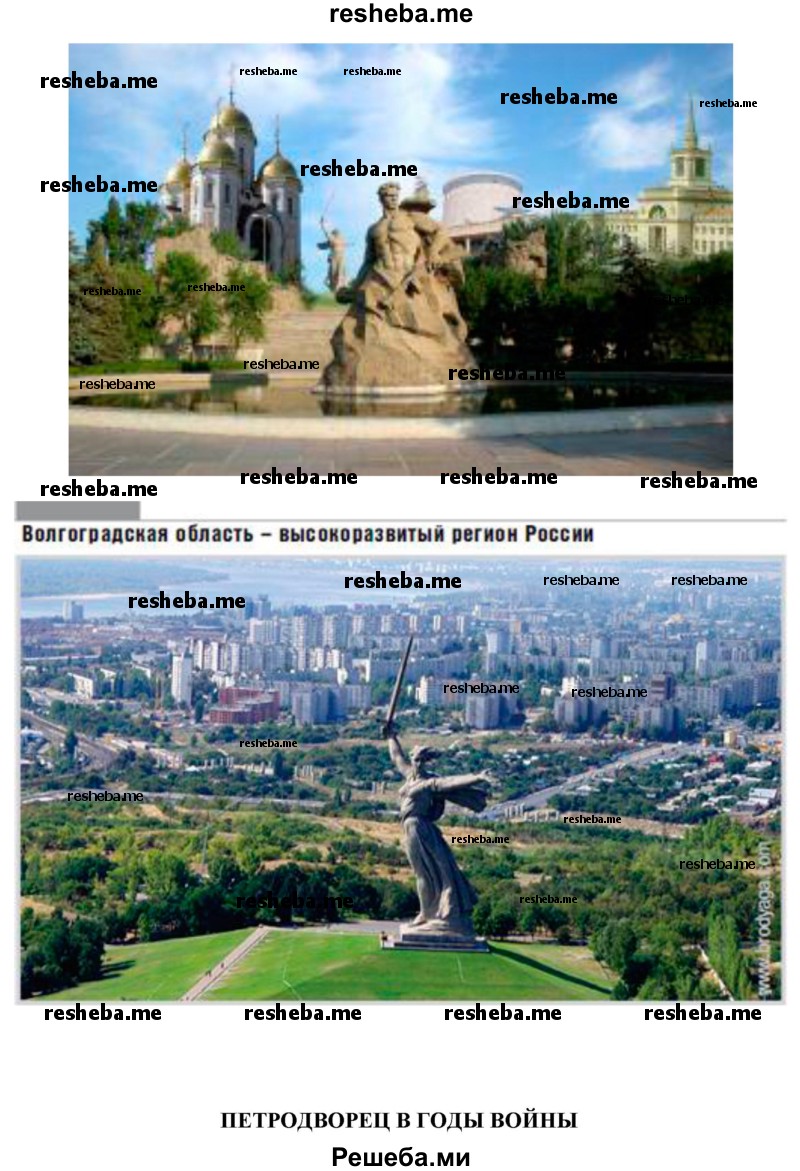

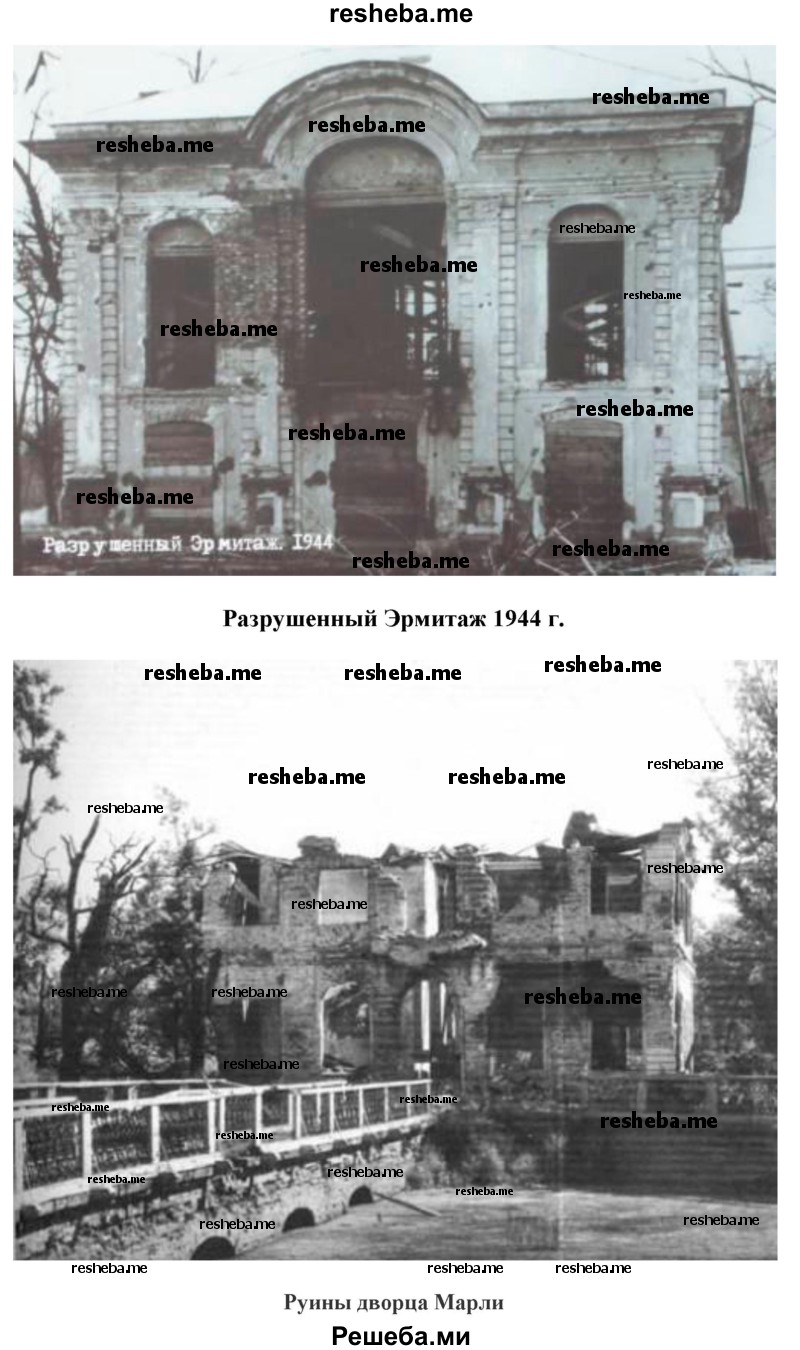

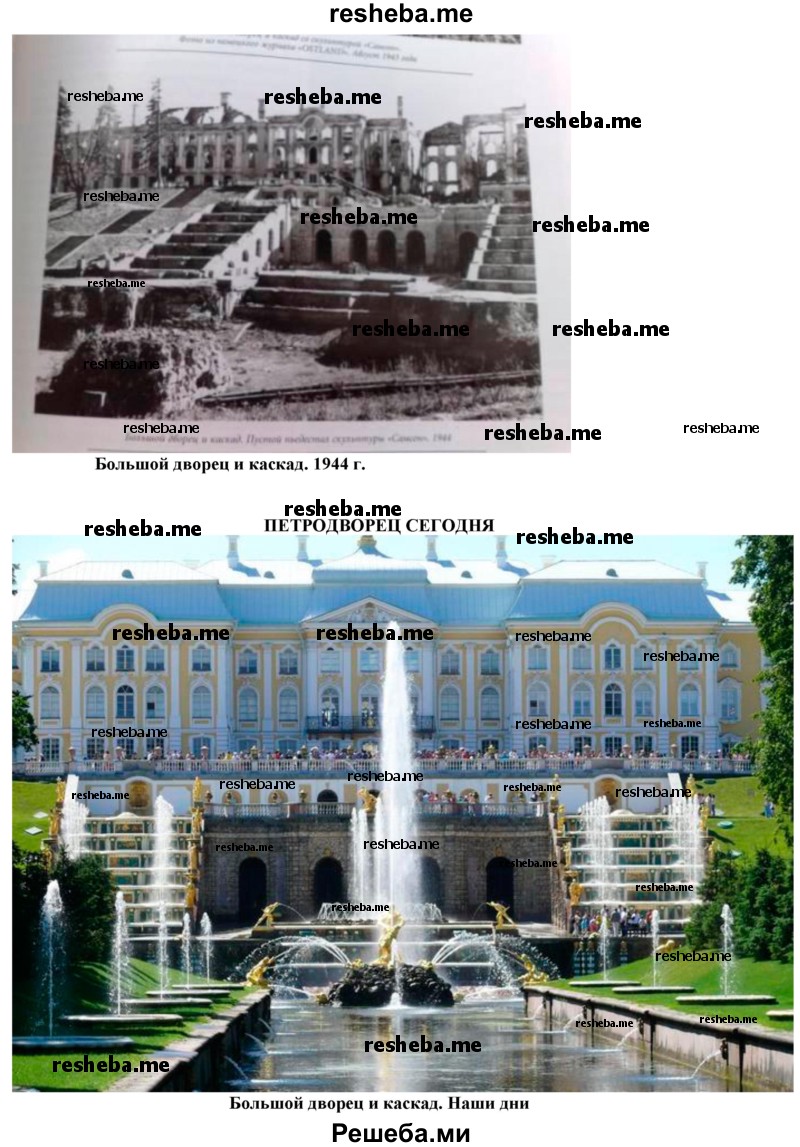

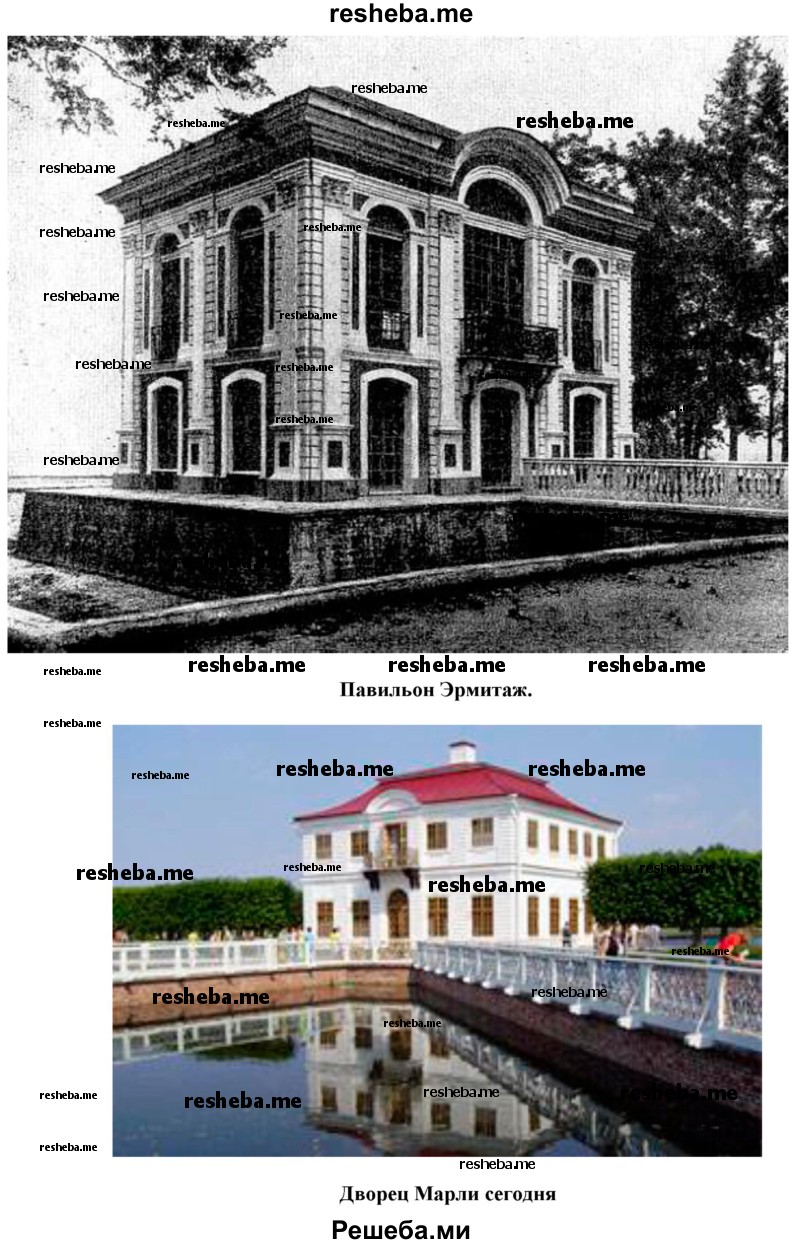

7. Продолжите проект «Фотофакт». Составьте подборку военных или послевоенных фотографий разрушенных советских городов, сел (в группе). Сравните запечатленное на фото состояние разрушенных улиц, предприятий, культурных и образовательных учреждений и их современное состояние. Что пришлось воссоздать архитекторам, строителям, реставраторам?

Архитекторам, строителям, реставраторам пришлось воссоздавать из руин жилые дома, памятники культуры, архитектуры, скульптуры буквально из пепла. Разрушения и потери от военных действий и варварства фашистов невосполнимы. Уничтожено около 3 тыс. памятников архитектуры, разграблено 427 музеев, 4 тыс. библиотек.

СМОЛЕНСК СЕГОДНЯ

ЭТИ ТАКИЕ ЖИВЫЕ СТРОКИ…

(воспоминания фронтовика)

О той войне ужасной,

Самой бесконечной той войне,

Где смерть ходила вслед за славой,

Где год за десять был вполне.

О той, Отечественной, страшной,

Где жизнь была ценой в пустяк!

Мужчины погибали наши,

А иногда за просто так…

Потом, конечно, были войны,

Но всех их не сравнить с одной,

Так будем памяти достойны,

Оплаченной такой ценой!

П. Давыдов.

Как часто мы говорим о войне, но мало кто из нас, молодого поколения, может прикоснуться к истории в истинном ее проявлении, услышать рассказ не приукрашенный, а настоящий, без редакции. Рассказ от человека, пережившего ужасы тех страшных лет. К счастью, все мое сознательное детство прошло рядом с прадедушкой, который считал своим долгом воспитать во мне уважение к героям Великой Отечественной войны, к их подвигу. Повествование было настолько подробным, что у меня появилась уникальная возможность представить повествование в форме дневниковых записей.

5 марта 1943 год.

Сегодня в 10 часов утра, я очнулся в военно-полевом госпитале, который бог знает где находился. Долго лежал, вспоминая, что же со мной произошло, почему я перебинтован, кто я…

Постепенно в моем сознании стали всплывать факты из моей прежней, мирной жизни. Я вспомнил, что зовут меня Тимофеем Пеликовым, что недавно, на поле боя, меня произвели в младшие лейтенанты пехоты, что есть у меня жена Анастасия тоже там, далеко, в мирной жизни, на дальнем Востоке, в Приморье, в небольшом поселке Липовцы; всплыли в сознании любимые дочурки, Раиса и Фаина. Но почему я здесь?!

Внезапно, словно по мановению волшебной палочки, моя память стала подсказывать события недавнего прошлого: передо мной с отчетливой жестокостью встали события последних дней. Мне стало все ясно… Глупец! Какой же я глупец!..

Проводя секретную разведывательную операцию с целью захвата немецкого «языка», я чуть было не попал в плен. От этого воспоминания стало не по себе… Я ведь мог все провалить! Но память услужливо, с какой-то извращенной жестокостью продолжала подсказывать мне события последних дней. Помню, как с группой бойцов мы отправились в тыл врага. Дело бывалое, не раз приходилось пролазить почти под самым носом у гитлеровских прихвостней. Я не понимал немецкого языка, но все же некоторые слова и фразы выучил во время вот таких вылазок и хорошо различал их в немецкой речи.

И вот перед нами показался немецкий лагерь. На удивление в нем все было спокойно. Даже следов на свежевыпавшем снегу было немного. Мы видели только часовых, охранявших покой фашистов. Кругом колючая проволока, бочки с горючим. За оградой слышался лай овчарок. По коже пробежал мороз: нас намного меньше, чем фрицев! Задание казалось невыполнимым. Наша группа притаилась в небольшом овраге, расположенном совсем рядом. Я ждал удобного момента, примечая между тем расположение техники, расстановку часовых, количество немецких палаток.

И вдруг от лагеря, к нашему оврагу, двигался немец. Я уже ясно видел его лицо. Враг был в прекрасном расположении духа, очевидно, после сытного завтрака. До моего слуха донеслось пиликанье губной гармошки и терпкий запах табака. Я начал впадать в ярость: «Сволочь! Топчет нашу землю ногами! Спит и видит, что где-нибудь себе барствовать станет, земли русской в награду за войну получит! Фриц!»

Мои ребята тоже замерли в овраге. Нужно что-то делать! Немец был все ближе. И тут инстинкт самосохранения подсказал мне выход из этой непростой ситуации: необходимо подождать, пока эта гнида подойдет близко к нашему укрытию, втянуть его в овраг таким образом, чтобы не успел закричать, не успел достать оружие. Уложить его надо было на пузо, которое у него, кстати сказать, прямо так и выпирало из-под кителя. Я почувствовал еще большее отвращение к этому «пузырю» в штанах. Но делать нечего – надо было брать!

Мы подождали, пока он еще ближе подойдет к нам и дружненько втянули его в овраг, засыпанный рыхлым снегом, немец даже и пикнуть не успел. Все вышло так, как мы хотели: враг повалился лицом в снег, не успев даже и сообразить, что происходит. Мы быстренько разоружили его, кто-то из пацанов не удержался и дал фашисту оплеуху. Тот присмирел. Когда над ним замахнулись еще, он прошептал: «Найн! Не бейт! Не бейт!» Я посмотрел на него и остановил ребят: «Хорош, парни! Из него итак на допросах кишки-то повымотают!» Что ж, задание выполнено: «язык» взят, пора возвращаться. Стали потихоньку выбираться из оврага, да еще и жирную немчуру за собой тащить. Это было нелепо! Тащить эту паскуду на себе, пусть топает на своих двоих! Кто-то опять наградил его кулаком. Немец заворчал, но стал двигаться живее.

Все шло по плану. Но вдруг возле небольшой речушки начался обстрел. То ли нас заметили, то ли еще что-то произошло… Земля смешалась со снегом, то тут, то там черные брызги… Наши ребята быстро потеряли друг друга из виду, я остался с пленным один на один. Немец обезумел от страха: он что-то кричал, размахивал руками и непонятно как, но освободился от веревки, связавшей его руки. Я пытался было скрутить его, но он ударил меня наотмашь и вынул из-за пояса нож. Фашист ринулся на меня с криком: «Швайн!» Я знал, что обозначает это слов и рассвирепел! С новой силой бросился я на гада, но вдруг почувствовал обжигающую боль в левом бедре – немец воткнул в него нож. Снег смешался с кровью. Река была близко. Борьба продолжалась. Мы барахтались возле самой воды. Под пулями и рвущимися снарядами мы боролись за свою жизнь, только у меня были преимущества перед немцем – я боролся за всю страну, боролся за Родину, за детей, за жену, за дом родной. А этот за что?! За пядь земли, которая для него ничего не значит! Сволочь! Такие мысли вспыхивали в моем сознании раз двадцать, пока мы возились в снегу.

Перед моими глазами внезапно мелькнула вода и обломки льда. Вероятно, река вскрылась от бомбежек. Дело плохо. И тут мы оба скатились в воду. В глазах у меня все замелькало, зарябило. Взрыв – и пустота, я больше ничего не помню. Уши заложило, я выпустил из рук «языка». «Контузило!» — было моей последней мыслью.

Очнулся я в госпитале. Здесь ко мне подошел военный врач. «Здорово, браток! — послышался голос словно издалека, — ты в рубашке родился. Выловили тебя из-под льда, из ледяной воды. Ты про «языка» все твердил, а потом и сознание потерял».

Я смутился. «А где же немец?» — спрашиваю. «Доставили твоего «языка», не беспокойся! — улыбаясь, ответил врач, — Выполнил ты задание!» «А где ребята?..» — тут голос мой дрогнул. Врач, казавшийся таким приветливым, вдруг резко осекся и отвернулся. «Ребята где?» — прошептал я. «Все вы герои» — ответил мой собеседник и поспешил побыстрее уйти.

Я лежал, вытянувшись на кровати, ноги были налиты свинцом, а теперь он стали вообще чугунными. К горлу подступил предательский, противный комок, хотелось кричать от гнева, горя и бессилия. Скорее бы опять на фронт, бить врага, отмстить за своих ребят. А впереди была жестокая, беспощадная война, которая не имела конца.

Эти воспоминания оживали в памяти моего прадеда, ветерана и инвалида Великой Отечественной войны. Он рассказывал, а передо мной вставали картины тех ужасных, кровавых лет. Прадед выжил, вернулся к мирной жизни, но события далекого и грозного прошлого бередили его память до конца дней. Эти воспоминания он передал мне, и я горда тем, что хоть немного смогла прикоснуться к истории, узнать о жизни героя на поле брани, услышать о примерах истинного мужества и стойкости.

МОБУ «ЛИПОВЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»

СОЧИНЕНИЕ

«ЭТИ ТАКИЕ ЖИВЫЕ СТРОКИ!»

(ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА).

ВЫПОЛНИЛА:

Лобанова Татьяна, ученица 10 класса.

П. ЛИПОВЦЫ 2016 Г.