Говорить о навечно юной 17-летней девочке, которой была уготована столь короткая, но очень яркая судьба, можно только положительно. Она — это маленькое солнышко, которое при жизни вызывало только восторг.

Москвичи постарше ещё помнят очереди в Пушкинский музей на выставку графики 17-летней московской школьницы, которую весь Союз знал как гениальную юную художницу Надю Рушеву. Она была автором тысяч восхитительных рисунков, в том числе иллюстраций к «Мастеру и Маргарите» — лучших из всех существующих, по авторитетному мнению вдовы Булгакова.

31 января 2017 года ей могло бы исполниться 65 лет. К сожалению, она умерла, когда ей было всего 17. В день рождения Нади Рушевой сайт «Избранное» решило восстановить хронику жизни и творчества невероятно талантливой советской девочки.

1. Мама Нади Рушевой была первой тувинской балериной

Надя Рушева родилась 31 января 1952 года в Улан-Баторе.

Её отцом был советский художник Николай Константинович Рушев, а матерью — первая тувинская балерина Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева.

Первая тувинская балерина Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева

Родители Нади познакомились в августе 1945 года. Николай Рушев жил в Москве, в Туву приехал в командировку. Он всегда интересовался востоком, но из этой поездки привёз не только впечатления и книги, но и экзотическую восточную красавицу. На старых фотографиях Наталья Дойдаловна, чистокровная тувинка, похожа на китаянок из фильмов Вонг Кар-Вая. Осенью 1946 года они поженились.

2. Рисовать Надя начала в пять лет

Её никто этому не учил, она просто взяла в руки карандаш и бумагу и больше никогда в жизни с ними не расставалась. Однажды она нарисовала 36 иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» Пушкина, за то время, пока отец читал эту сказку вслух. В последнем телевизионном интервью Надя рассказывает:

«Сначала были рисунки к сказкам Пушкина. Папа читал, а я рисовала в это время — рисовала то, что в данный момент чувствую <…> Потом, когда сама научилась читать, делала уже к «Медному всаднику», «Повестям Белкина», к «Евгению Онегину»…»

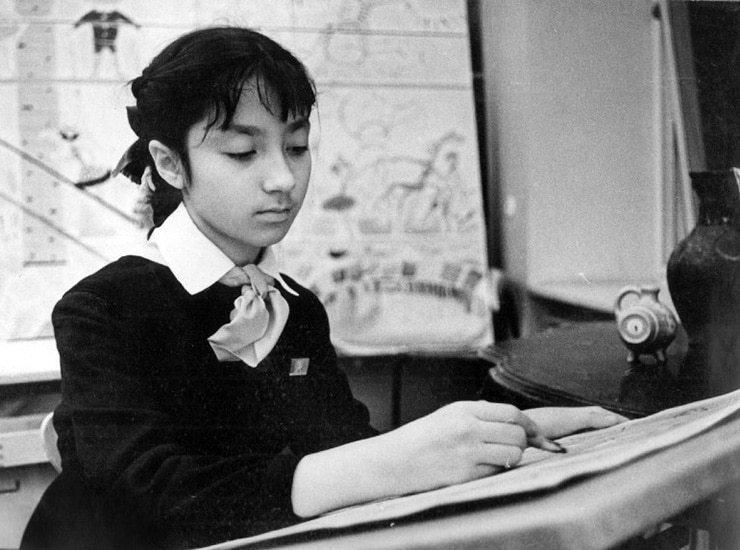

Маленькая Надя Рушева с родителями

3. Надя никогда не пользовалась ластиком

Особенность стиля Нади Рушевой заключалось в том, что девочка никогда не делала эскизов и не использовала ластик для карандаша. Штриховок и исправленных линий в рисунках тоже практически нет. Она всегда рисовала с первой попытки, как будто обводила на листке видимые только ей контуры. Именно так она сама и описывала процесс рисования:

«Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести». На её рисунках нет ни одной лишней черты, но в каждой работе художница виртуозно передаёт эмоции — часто всего несколькими линиями.

Наталья Гончарова, жена Пушкина — пожалуй, самый известный рисунок Нади Рушевой

4. Отец решил не отдавать девочку в художественную школу

Надя почти никогда не рисовала с натуры, не любила и не умела это делать. Отец боялся разрушить муштрой дар девочки и принял важнейшее решение — не учить её рисованию. Он считал, что главное в таланте Нади — её удивительное воображение, которому научить невозможно.

Лицеисты-вольнодумцы: Кюхельбекер, Пущин, Пушкин, Дельвиг. Из серии «Пушкиниана»

5. Первая выставка Нади состоялась, когда ей было всего 12 лет

В 1963 году её рисунки были напечатаны в «Пионерской правде», а ещё год спустя состоялись первые выставки — в редакции журнала «Юность» и в «Клубе искусств» МГУ.

В последующие пять лет прошло ещё 15 персональных выставок — в Москве, Варшаве, Ленинграде, Польше, Чехословакии, Румынии и Индии.

Пушкин читает. Из серии «Пушкиниана»

6. «Браво, Надя, браво!», — написал

на одной из её работ итальянский сказочник Джанни Родари

В оценке её творчества простые зрители и искусствоведы были единодушны — чистая магия. Как можно с помощью бумаги и карандаша или даже фломастера передать тончайшие движения души, выражение глаз, пластику?.. Объяснение было одно: девочка — гений.

«То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка», — писал Ираклий Луарсабович Андроников, рассуждая о цикле «Пушкиниана»

«Я не знаю другого подобного примера в истории изобразительных искусств. Среди поэтов, музыкантов редко, но были необычайно ранние творческие взрывы, у художников же — никогда. Вся юность у них уходит на студию и освоение мастерства», — восхищался Надей доктор искусствоведения Алексей Сидоров.

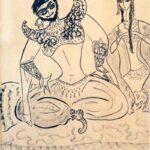

«Аполлон и Дафна», 1969.

Нимфа Дафна дала обет целомудрия. Убегая от воспылавшего страстью Аполлона, она попросила богов о помощи. Боги превратили её в лавровое дерево, как только влюблённый Аполлон дотронулся до неё.

7. Только в серии «Пушкиниана» более 300 рисунков

Среди работ Нади Рушевой — иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям Пушкина, Льва Толстого, Михаила Булгакова. Всего девочка проиллюстрировала произведения 50 авторов. Самые известные рисунки Нади — это серия иллюстраций к сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, к роману в стихах «Евгений Онегин» Пушкина и к «Мастеру и Маргарите» Булгакова.

Пушкин и Анна Керн (из серии «Пушкиниана»)

Пушкину, которого Надя называла «самым родным поэтом», художница посвятила около 300 рисунков. Ей прочили карьеру иллюстратора, но она сама хотела стать мультипликатором, готовилась поступать во ВГИК.

Другие известные циклы Нади Рушевой — «Автопортреты», «Балет», «Война и Мир» и др.

Отдыхающая балерина (1967)

8. Рисунки Нади высоко оценила вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова

Полузапрещённый в СССР роман «Мастер и Маргарита» Надя прочла на одном дыхании. Книга полностью захватила её. Она отложила все другие проекты и какое-то время буквально жила в созданном Булгаковым мире. Вместе с отцом они гуляли по местам, где разворачивалось действие романа, и результатом этих прогулок стал потрясающий цикл рисунков, в котором Надя Рушева проявилась уже как практически состоявшийся художник.

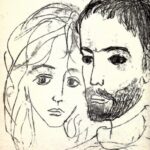

Невероятно, но эти созданные полвека назад рисунки остаются и по сей день, пожалуй, самыми известными иллюстрациями к роману Булгакова — и самыми удачными, во многом пророческими. Ни разу не видя Елену Сергеевну Булгакову, вдову писателя и прототип Маргариты, Надя придала своей Маргарите сходство с этой женщиной — удивительная прозорливость, качество гения. А Мастер получился похожим на самого Михаила Афанасьевича.

Неудивительно, что Елена Сергеевна была очарована работами Нади:

«Как свободно!.. Зрело!.. Поэтическая недосказанность: чем больше смотришь, тем больше затягивает… Какая амплитуда чувств!.. Девочка в 16 лет прекрасно все поняла. И не только поняла, но и убедительно, великолепно изобразила».

Однажды весной, в час небывало жаркого заката…

Мастер и Маргарита

Первая встреча Мастера и Маргариты

Маргарита выхватывает рукопись из огня

Поэт Бездомный

9. Буквально накануне смерти Надя ездила в Ленинград,

где про неё снимали документальный фильм

В конце февраля 1969 года киностудия «Ленфильм» пригласила 17-летнюю художницу принять участие в съемках биографического фильма о себе. К сожалению, фильм «Тебя, как первую любовь» остался незавершенным. Надя вернулась домой буквально за день до смерти.

Один из самых поразительных эпизодов десятиминутного незавершенного фильма — те несколько секунд, когда Надя рисует веткой на снегу профиль Пушкина.

Надежда Рушева. Автопортрет

10. Она умерла неожиданно

5 марта 1969 года Надя как обычно собиралась в школу и вдруг потеряла сознание. Её увезли в Первую Градскую больницу, где она умерла, не приходя в себя. Выяснилось, что она жила с врождённой аневризмой сосудов головного мозга. Тогда это лечить не умели. Более того, врачи говорили, что это чудо — дожить до 17 лет с таким диагнозом.

Никто не знал, что у Нади аневризма — она никогда не жаловалась на здоровье, была весёлым и счастливым ребёнком. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг.

Беспощадная жестокость судьбы вырвала из жизни только что расцветший талант гениальной московской девочки Нади Рушевой. Да, гениальной, — теперь нечего бояться преждевременной оценки. — из посмертной статьи академика В.А. Ватагина в журнале «Юность»

Надя оставила после себя огромное художественное наследие — около 12 000 рисунков. Точное их число невозможно подсчитать — значительная доля разошлась в письмах, сотни листов художница подарила друзьям и знакомым, немалое количество работ по разным причинам не вернулось с первых выставок. Многие её рисунки хранятся в музее Льва Толстого в Москве, в музее-филиале имени Нади Рушевой в городе Кызыле, в Пушкинском доме Академии наук в Петербурге, Национальном фонде культуры и Государственном музее А.С. Пушкина в Москве.

Журналист и писатель Дмитрий Шеваров в своей статье о Наде Рушевой говорит о том, что творчество советской художницы оказалось чрезвычайно близко японской классической эстетике.

«Японцы до сих пор вспоминают Надю, издают ее рисунки на открытках, — пишет Шеваров. — Приезжая к нам, они удивляются, что в России нет рушевского музейного центра, что работы Нади лежат в запасниках, а наша молодежь в большинстве своем о Рушевой ничего не слышала.

«Это же ваш Моцарт в изобразительном искусстве!» — говорят японцы и недоуменно пожимают плечами: мол, как же богаты талантами эти русские, что могут позволить себе забывать даже о своих гениях».

Но как? Откуда? Почему вместо скакалок и классиков — книги, биографии и часы кропотливой работы без отдыха и перерыва. Работы, к которой её никто не принуждал. И почему древняя Эллада, биография Пушкина и «Абидосская невеста» Байрона интересовали 12-летнего ребёнка больше, чем игры и болтовня с подругами? Увы, на эти вопросы, уже никто уже не ответит. Девочка как будто спешила выполнить одной ей известную миссию и, завершив её, ушла из жизни.

Посмотрите фильм о Наде Рушевой «Тебя, как первую любовь…»

Уникальные кадры — юная художница Надя Рушева незадолго до своей неожиданной смерти в 17 лет. Кроме рисунков Нади и кадров её работы над ними, в фильме можно увидеть дом-музей А.С.Пушкина на Мойке, 12 — таким, каким он был до реставрации. Иллюстрации Нади Рушевой к произведениям поэта («Евгений Онегин», «Арап Петра Великого», «Пиковая дама» и др.). Рисунки, посвященные различным событиям из его жизни («Лучший поэт лицея», «Пушкин и Анна Керн» и др.), его друзьям и близким («Пушкин у семейного очага»)

Надя Рушева прожила совсем короткую жизнь, но, по-видимому, у неё была какая-то мистическая, пока еще не совсем понятая миссия.

С Днем рождения Надя!

В семнадцать лет окончен путь… Ушла еще одна Надежда.

И после смерти — памяти одежды. Лишь человека не вернуть.

Но счастье, что она была в полёте линий этих звонков,

Что трепетной душой девчонки постигнуть Пушкина смогла.

Что из отпущенного ей судьбой безжалостной и строгой

Она прошла своей дорогой среди надуманных страстей.

Но счастье, что она была, когда, устав от будней мира,

Искали мы себе кумира под окуджавские слова.

И, приникая благодарно к её истокам красоты,

Находим, будто первозданно, свои надежды и мечты.

Находим в росчерках ребёнка, рисунках вечно юных лет

И прозорливый взгляд потомка, и озарений предков след.

В семнадцать лет окончен путь…

Ушла ещё одна Надежда.

И человека не вернуть,

Но в сердце память искрой брезжит.

Стихи: Вячеслав Щепкин, историк и журналист,

кандидат психологических наук (Москва)

Источник: здесь + небольшое дополнение

Надя Рушева — биография

Надя Рушева – талантливая советская художница-график. За свою короткую жизнь успела создать более 12-ти тысяч рисунков, что в 6 раз больше, чем, к примеру, все творческое наследие прославленного Клода Моне. Популярность получила в 12 лет, когда прошла ее первая персональная выставка рисунков.

Она навсегда осталась семнадцатилетней. Именно столько отмерила судьба Наде Рушевой, талантливой девочке, художнику-самоучке. Она никогда не брала уроки графики или рисунка, просто садилась, доставала лист бумаги, и набрасывала на нем несколько контуров. Надя не знала, что такое делать эскизы, все ее рисунки выполнялись «набело». Когда что-то не получалось, девочка никогда не стирала неудачную линию, просто начинала все с чистого листа. Но это был уже другой рисунок.

Детство

Настоящее имя художницы – Найдан Рушева. Ее мать – Наталья Ажикмаа-Рушева, по национальности тувинка, была первой тувинской балериной, отсюда и такое необычное имя девочки. Переводится на русский, как «вечноживущая». Надя родилась 31 января 1952 года в Улан-Баторе, в Монголии, где ее родители жили с 1950-го. Отец девочки – известный советский художник Николай Рушев. После рождения Нади семья переехала в Москву. Николай нашел себе работу на Центральном телевидении, куда его взяли художником. Мама оставила свою творческую карьеру, занялась домом и воспитанием малышки.

Невероятные художественные способности проявились у Нади еще в пять лет. Родители решили не нагружать ребенка перед школой, поэтому, когда она шла в первый класс, то не умела ни писать, ни читать, зато уже во всю создавала свои неординарные эскизы и рисунки, хотя этому ее тоже никто не учил.

Творчество

В школе Надя училась хорошо, успевала по всем предметам, много читала. Но еще больше рисовала. Отец продолжал по вечерам читать ей сказки, а она попутно создавала к ним иллюстрации, так, как видела, как представляла героев в своем детском воображении. В семилетнем возрасте Надя создала иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», причем все 36 рисунков появились за один вечер, пока отец читал это произведение вслух.

Позже, когда Рушева сама научилась хорошо читать, она нарисовала иллюстрации к «Медному всаднику», «Евгению Онегину» и «Повестям Белкина». Немного повзрослев, девочка научилась создавать свои шедевры не только графитовым карандашом, начала использовать фломастеры, перо, пастель. Наде было всего 12, когда отец показал ее работы своим коллегам-художникам, и они в один голос заявили, что у девочки невероятный талант. Первая выставка юной художницы состоялась весной 1964-го, ее организатором стал журнал «Юность». Потом на его страницах появились публикации некоторых из ее работ. Рушеву не воспринимали всерьез, что взять с 12-летнего ребенка, какой у нее опыт в жизни, ведь это всего лишь пятиклассница, к тому же, без художественного образования. Но Надя продолжала жить в привычном ритме, училась в школе, волновалась за оценки, читала и по-прежнему, много рисовала.

Пушкинист А.Гессен попросил начинающую художницу проиллюстрировать его книгу под названием «Жизнь поэта». Надя очень ответственно отнеслась к выполнению этой просьбы, побывала в Мемориальной квартире поэта, перечитала множество литературы на эту тему. Для работы девочка использовала гусиное перо, но Гессену ее иллюстрации не понравились.

Книга в итоге вышла без ее рисунков, а почти три сотни иллюстраций после смерти художницы попали на хранение в музеи.

Двенадцатилетняя школьница продолжала успешно развивать свою творческую биографию. На то время она уже стала автором 5-ти тысяч рисунков, причем на самую различную тематику. Ежегодно организовывались ее персональные выставки, причем, не только в Советском Союзе. Ее картины покорили Польшу, Румынию, Чехословакию, Индию. В 1965-м на страницах того же журнала «Юность» появились новые публикации работ Рушевой. На этот раз она проиллюстрировала повесть «Ньютоново яблоко» Эдуарда Пашнева.

У Нади нет ни одного эскиза, она не пользовалась ластиком, ее картины получались с первого раза. Если что-то не выходило, она просто откладывала этот лист, брала новый и создавала очередной шедевр. Каждый образ возникал в ее детской голове, и в тот же миг перемещался на бумагу. Спустя некоторое время Рушева увлеклась мифами Древней Греции и Древнего Рима, и создала ряд рисунков к «Подвигам Геракла», «Иллиаде», «Одиссее».

Надя живо интересовалась балетом, и сумела передать в своих рисунках «Анну Каренину». К сожалению, сама она его так и не увидела, «Анна Каренина» композитора Родиона Щедрина появилась спустя несколько лет после того, как Рушева умерла. А балерина на рисунках Нади очень похожа на Майю Плисецкую, исполнительницу главной роли в этой постановке.

Несомненно, Надя обладала природным даром, ведь она никогда специально не училась рисовать, родители решили, что она обойдется без занятий в художественной школе, боялись, что там начнут ломать ее самобытность. Рушева стала автором иллюстраций к «Войне и миру», «Мастеру и Маргарите». Специалисты пророчили ей прекрасное будущее, говорили, что из нее получится гениальный книжный график.

Рушева живо интересовалась и общественной жизнью школы. Она была участницей команды КВН, занималась оформлением стенгазеты. Всей семьей Рушевы отправлялись то в музей, то в театр.

В ее планах на ближайшее будущее было создание иллюстраций к произведениям Некрасова, Лермонтова, Есенина, Блока, Шекспира, Грина. Родителям она рассказала о своей мечте, Надя видела себя мультипликатором.

Могут быть знакомы

Мастер и Маргарита

Когда иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» попали к вдове писателя Булгакова – Елене Сергеевне, та просто замерла в немом удивлении. Надина Маргарита на рисунке точь-в-точь походила на саму Елену Сергеевну, а она ведь не знала, что прообразом главной героини романа действительно была супруга писателя. Вдова Булгакова сказала, что Надя первая из всех художников, полностью раскрывшая образ Маргариты.

Личная жизнь

Только один раз Надя уехала отдыхать без родителей. Это случилось в 1967-м, когда ее наградили путевкой в пионерский лагерь «Артек». Она и там постоянно рисовала, и эти картины потом передали на хранение в музей. Кроме того, что пятнадцатилетняя девочка выпускала стенгазету, она продолжала творить для себя.

Надя слишком рано ушла, поэтому в ее личной жизни была лишь подростковая влюбленность, которую она испытывала к одному из своих товарищей – Олегу Сафаралиеву. После окончания лагерной смены подростки продолжали переписываться, размышляли о будущем, строили какие-то планы. Надя писала о школе, делилась успехами в творчестве. Мама Нади – Наталья Ажикмаа разрешила опубликовать эту переписку, а известный режиссер Сафаралиев бережно хранит эти письма и рисунки, которыми талантливая художница иллюстрировала свои послания.

Смерть

Смерть Надежды Рушевой случилась мгновенно, в возрасте семнадцати лет. Незадолго до этого трагического события Надя и ее отец побывали в Ленинграде, где на киностудии «Ленфильм» снимали картину о ее таланте. Ленту назвали «Тебя, как первую любовь», но закончить так и не успели.

Утром 6 марта 1969 года девочка как обычно собиралась в школу. И вдруг она упала на пол без сознания. Отец был рядом, быстро вызвал неотложку, которая и доставила Надю в больницу. Несколько часов доктора боролись за ее жизнь, но оказались бессильными, Рушева умерла от врожденной аневризмы сосуда головного мозга, и последующего кровоизлияния.

О том, что их дочь больна, родители узнали только после ее смерти. В то время с такими заболеваниями еще не умели справляться. Медики сказали, что обычно такая болезнь становится причиной смерти в более молодом возрасте, и что 17 лет, это достаточно много.

Местом упокоения Нади Рушевой стало Покровское кладбище. На ее могиле стоит памятник с изображенным на нем «Кентавренком», рисунком самой художницы.

Именно Кентавренок стал символом призов на кинофестивалях «Золотой Кентавр» и «Серебряный Кентавр». В 2003 году по мотивам этого рисунка в Санкт-Петербурге установили памятник, прямо возле Дома Кино.

Надина школа превратилась в музей ее творчества, ее имя носит один из кавказских перевалов. В 1973-м вышла пьеса «Девочка Надя», известного драматурга Анны Родионовой.

Несмотря на короткий земной путь, художница успела создать свыше двенадцати тысяч рисунков. Многое из написанного девушкой хранится у ее друзей и знакомых. Увидеть работы Найдан Рушевой можно в музеях Москвы, Кызыла, Санкт-Петербурга, Сарова.

После смерти дочери отец посвятил свою жизнь тому, чтобы сохранить память о его любимой Наденьке, он организовывал выставки ее работ, на основе ее заметок написал произведение, получившее название «Последний год Нади».

Николай Рушев умер в 1975-м от онкологии. Его похоронили рядом с дочерью. Мама художницы дала согласие на публикацию материалов «Последнего года Нади» в газете «Центр Азии». Биография и творчество Нади Рушевой стали предметов исследования специалистов и почитателей ее таланта.

Известные работы

- Автопортреты

- Балет

- Война и Мир

- Западная классика

- Маленький принц

- Мастер и Маргарита

- Мир животных

- Пушкиниана

- Русские сказки

- Современность

- Тува и Монголия

- Эллада

- Байрон. Абидосская невеста

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Рисовать Надя начала в возрасте трёх лет — несмотря на то, что её отец был художником, рисованию её никто не обучал. Однажды Николай Константинович читал вслух «Сказку о царе Салтане», а когда закончил, Надя показала ему 36 иллюстраций, которые успела сделать за это время. Так и повелось – девочка слушала или читала интересные истории и моментально зарисовывала свои впечатления, создавая целые миры с помощью перьевых ручек, фломастеров и цветных мелков. Рисунки рождались без эскизов, она всегда рисовала набело и никогда не пользовалась ластиком. «Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести», — говорила Надя.

В 1963 году её рисунки были напечатаны в «Пионерской правде», а ещё год спустя состоялись первые выставки — в редакции журнала «Юность» и в «Клубе искусств» МГУ. Наставником девочки стал скульптор — анималист Василий Ватагин. В последующие годы состоялось ещё 15 персональных выставок Рушевой в Москве, Варшаве, Ленинграде, Польше, Чехословакии, Румынии и Индии. «Браво, Надя, браво!», — написал на одной из её работ итальянский поэт и сказочник Джанни Родари. «Я не знаю другого подобного примера в истории изобразительных искусств. Среди поэтов, музыкантов редко, но были необычайно ранние творческие взрывы, у художников же – никогда. Вся юность у них уходит на студию и освоение мастерства», — писал о ней доктор искусствоведения Алексей Сидоров.

Широкую известность получили Надины иллюстрации к «Войне и миру», «Мастеру и Маргарите», «Маленькому принцу», произведениям Пушкина и мифам Древней Греции. Ей прочили судьбу книжного графика, хотя сама художница мечтала стать художником-мультипликатором — по окончании школы она собиралась поступать во ВГИК. 5 марта 1969 года Надя как обычно собиралась в школу, но внезапно потеряла сознание. Её увезли в Первую Градскую больницу, но спасти не смогли – 6 марта её не стало. Врачи говорили, что это чудо – дожить до 17 лет с врождённой аневризмой сосудов головного мозга. Обычно дети с таким заболеванием живут недолго… После себя Надя оставила более 10 тысяч рисунков, однако точное их количество с трудом поддаётся подсчёту – многие из них были раздарены ей при жизни.

[OBJ «Тебя, как первую любовь…» (документальный фильм, 1969)]

Академик РАН Дмитрий Лихачёв писал о ней: «Люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке свежего воздуха. Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа. Она работала почти с отчаянием, стремясь сказать людям как можно больше. Последние рисунки особенно поражают. Откуда у 16-летней девочки такое знание людей, эпох? Это загадка, которая никогда не будет разгадана».

«Вечерняя Москва» предлагает вашему вниманию подборку известных рисунков Нади Рушевой.

Артек. Дети загорают на пляже (1967)

После себя Надя оставила более 10 тысяч рисунков / Фото: Rusheva.org.ua

Отдыхающая балерина (1967)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Благовещенский монастырь, г. Горький

Фото: Nrusheva.narod.ru

Автопортрет

Фото: Nrusheva.narod.ru

Кентаврёнок с венком

Этот рисунок стал логотипом Автономной некоммерческой организации «Международный Центр Неигрового Кино и Телевидения «Кентавр», который занимается подготовкой и проведением кинофестиваля «Послание к Человеку». В 2003 году на лестнице Санкт-Петербургского Дома Кино был открыт памятник Кентаврёнку.

Фото: Nrusheva.narod.ru

Пушкин и Анна Керн (из серии «Пушкиниана»)

Пушкину, которого Надя называла «самым родным поэтом», художница посвятила около 300 рисунков.

Фото: Nrusheva.narod.ru

Наташа и Петя Ростовы помогают раненым (из цикла «Война и Мир»)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Траур Наташи (из цикла «Война и Мир»)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Бела (из цикла «Герой нашего времени»)

Фото: Nrusheva.narod.ru

В 1968 году Надя прочитала полуопальный роман «Мастер и Маргарита» и вскоре буквально завалила свой стол рисунками с портретами героев и сценами из романа. После того, как её не стало, цикл показали вдове Булгакова Елене Сергеевне и та была потрясена. Оказалось, что перстень на пальце Мастера — точная копия фамильного перстня Михаила Афанасьевича, но знать об этом девочка никак не могла. Впрочем, как и о том, какой была в молодости Елена Сергеевна, ставшая прообразом Маргариты.

Иван Бездомный (1968)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Мастер задумался (1968)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Маргарита преображённая (1968)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Воланд (1968)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Аполлон и Дафна (1969)

Фото: Nrusheva.narod.ru

Автопортрет

Фото: Nrusheva.narod.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На далёкой звезде Сириус: 10 удивительных рисунков Саши Путри

Жизнь моя — черновик: 15 пронзительных стихотворений Ники Турбиной

Здравствуйте уважаемые читатели… я обещал рассказать о судьбе удивительной девочки художницы ставшей первым иллюстратором романа Булгакова «Мастер и Маргарита», что с удовольствием и выполняю, а звали её

Надя Рушева.

Большинству сегодняшних молодых людей это имя ничего не скажет. Люди старшего поколения которым отношусь и я возможно слышали или читали об уникальной девочке-художнице которую в 60-е годы прошлого века знали не только в нашей стране но и за ее пределами. К

17 годам у нее было 15 персональных выставок

, первая из которых прошла в 1964 году, когда художнице было 12 лет. Но давайте обо всем по порядку.

Найдан-Вечно живущая.

Надежда Рушева

(31 января 1952, Улан-Батор — 6 марта 1969, Москва)родилась в Улан-Баторе в семье советского художника Николая Константиновича Рушева (1918—1975). Её мать — первая тувинская балерина Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева (1926—2015),

советский художник-график.

Графика

(др.-греч. γρᾰφικός «письменный» от γράφω «записывать, писать») — вид изобразительного искусства, в котором в качестве основных изобразительных средств, называемых графическими, используются свойства изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и пятен.

Надя Рушева родилась в столице Монголии Улан-Баторе где работали её родители. Семья была творческой, тесно связанной с искусством.

Отец

Николай Константинович Рушев

был

достаточно известным

театральным художником

.

Мама

Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева

балерина.

Она стала основательницей монгольского национального балета.

При рождении девочка получила монгольское имя Найдан, что означает Вечно живущая

,

но в семье

и потом в детском саду и школе

её всегда называли Надя.

Под этим именем она и осталась в истории изобразительного искусства.

Надя Рушева-3

Летом 1952 года семья переехала в Москву. Родители решили не делать из девочки вундеркинда, а дать ей насладиться детством и самой определиться со своими интересами. Интерес к рисованию у нее проявился очень рано. Причем

уже в пять лет родители начали обращать внимание, что Надя рисует практически постоянно

, причем

отец,

будучи профессиональным художником, НИКОГДА не учил ее никаким приемам,

не объяснял, как держать карандаш, пользоваться красками и т.д.

Она до всего доходила сама.

Когда

Наде было 7 лет,

и она училась в первом классе, произошел такой случай. Папа решил почитать дочке

«Сказку о царе Салтане»

Пушкина. Надя взяла блокнот, карандаш и пока папа громко, по театральному, с выражение читал, все время, что-то рисовала. Когда сказка закончилась, закончился и блокнот. В нем было

36 иллюстраций

к только что услышанной сказке. И

это не были детские рисунки.

Персонажи были вполне узнаваемы, в них чувствовался характер героев, фигуры не были статичными. Сейчас эти рисунки хранятся в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве.

Рисование стало для Нади жизненной потребностью. Каждый вечер она садилась к столу брала альбом и рисовала, выплескивая на бумагу впечатления прожитого дня.

У Нади была необыкновенная способность. Она никогда не делала никаких набросков, эскизов и даже не пользовалась ластиком.

Каждый штрих ложился именно туда, куда было нужно.

Когда её спрашивали, как ей это удается, она говорила:

«Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге…,» как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести»

.

В 1962 году Надя начала заниматься в только что открывшемся Дворце Пионеров на Ленинских горах у педагога Людмилы Александровны Магницкой, которая сразу поняла, с каким уникальным дарованием ей пришлось столкнуться. Она познакомила Надю со скульптором-анималистом академиком Василием Алексеевичем Ватагиным.

4-

Академик Ватагин и Надя Рушева

Просмотрев рисунки девочки, Василий Алексеевич подарил ей свою книгу «Записки анималиста» с надписью: «Милая Надя! Жду, желаю и верю в твои большие успехи. Твой дедушка В. Ватагин. 9 марта 1963 года», а родителям посоветовал:

«Не будем мешать её саморазвитию, оно и так бурлит. Не надо её учить – надо лишь воспитывать. Пусть по прежнему ходит в обычную школу,

а через год другой вернемся к этому разговору».

В 1963 году её рисунки опубликовала «Пионерская правда», тогда же состоялась встреча Нади с известным итальянским детским писателем Джанни Родари, который пришел от них в восторг и способствовал тому что работы одиннадцатилетней школьницы были отправлены на выставки в Геную, а затем в США.

Иллюстрации к Сказкам

120-1966- Сатиресса поит Кентавра.

В

1964 году

писатель Борис Полевой устраивает выставку работ Нади Рушевой в редакции журнала «Юность», а затем печатает подборку её рисунков и большую статью о необычайно одаренной девочке в июньском номере журнала. Осенью того же года более 80 работ выставляют в главном здании МГУ. До начала 1969 года состоялось

пятнадцать персональных выставок

юной художницы в СССР, Польше, Чехословакии, Румынии, Индии.

В 1965 году в № 3 журнала «Юность» были опубликованы первые иллюстрации тринадцатилетней Нади к художественному произведению — к повести Эдуарда Пашнева

«Ньютоново яблоко».

Рисунки из цикла «Пушкиниана»

12-29-Евгений Онегин

Девочка росла, и её работы становились все серьезнее. Она создала большие циклы иллюстраций к

«Войне и миру», «Маленькому принцу», «Мифам Древней Греции»,

произведениям

Байрона

и других западных классиков. Отдельное место в творчестве Нади Рушевой занимает

цикл «Пушкиниана»

, где собраны не только иллюстрации к произведениям великого поэта, но и много рисовала его самого и Натали Гончарову. Всего были проиллюстрированы произведения около пятидесяти авторов.

1 из 4 «Маленький принц»

В

1966 году

журнал «Москва» впервые начал печатать роман Михаила Булгакова

«Мастер и Маргарита»

ставший огромным событием в культурной жизни страны. Цикл иллюстраций к этому произведению специалисты считают

вершиной творчества юной художницы.

Только

одну сцену знакомства Мастера и Маргариты она нарисовала 36 раз,

а ведь были еще портреты Мастера и похожего на него как брат Иешуа, Маргарита и конечно же Воланд со своей свитой. Просто невероятно, как девочка шестнадцати лет могла творить такое. Наверное действительно образы сами рождались перед ней на бумаге.

На титульной иллюстрации, изображающей встречу Берлиоза и Бездомного на Патриарших прудах, Елена Сергеевна Булгакова, вдова Михаила Афанасьевича, оставила свой автограф

«Как жаль, что я не знала это необыкновенное существо — Надю Рушеву».

Среди Надиных зарисовок есть несколько таких, на которых изображён балет «Анна Каренина». Такой балет действительно был поставлен уже после смерти художницы, и главную роль в нём танцевала Майя Плисецкая.

«Мастер и Маргарита»

23-2-1968-Иешуа перед казнью

К сожалению это был последний цикл её работ.

Последние дни Надежды

28 февраля 1969 года Надя Рушева вместе с отцом отправились в Ленинград, где она принимала участие в съемках документального фильма «Моя Пушкиниана». Девочка была весела и счастлива. Она так молода. Через несколько месяцев закончит школу, а впереди её ждет учеба во ВГИКЕ на отделении художников –мультипликаторов и длинная, длинная, наполненная творчеством жизнь.

1969 год

На следующий день после возвращения домой, она встала, с аппетитом позавтракала, и начала собираться в школу. Отец, находившийся в другой комнате, вдруг услышал вскрик и звук падения из прихожей. Выбежав на непонятные звуки он увидел, что его, никогда ничем особо не болевшая девочка лежит на полу без сознания. Приехавшая «скорая», забрала Надю в больницу, где она умерла, через несколько часов не приходя в сознание. Диагноз врачей «Врожденная аневризма сосуда головного мозга, внезапный разрыв которой, привел к кровоизлиянию».

Похоронили Надю Рушеву на Покровском кладбище расположенном вблизи района Царицыно, который был тогда окраиной Москвы.

На памятнике воспроизведен её рисунок «Кентаврёнок» из цикла «Мифы древней Греции».

В 1975 году рядом с дочерью был похоронен отец Николай Константинович, в 2015 мама Наталья Дойдаловна.

После смерти юной художницы осталось около

12 тыс. рисунков.

Точное их число невозможно подсчитать — значительная доля разошлась в письмах, сотни листов художница подарила друзьям и знакомым, немалое количество работ по разным причинам не вернулось с первых выставок. Многие её рисунки хранятся

в музее Льва Толстого в Москве,

в

музее-филиале имени Нади Рушевой

в

городе Кызыле

, в

Пушкинском доме

Академии наук

в Петербурге

, Национальном фонде культуры,

Городском музее Сарова Нижегородской области

и

Государственном музее А. С. Пушкина

в Москве. Также работает музей Нади Рушевой в

Московской школе № 470,

где она училась и которая сегодня носит ее имя.

85-Страдание

103-Аполлон и Дафна

104-Орфей и Эвридика

111-Стиляги

112-Магистр и Блудница

124-1966-Опять самолёты летят

Автопортрет

Когда мне станет 60 — автопортрет

Рисунки Нади Рушевой побывали в космосе. 31 января 1975 года в день рожденья юной художницы космонавт Георгий Михайлович Гречко, находясь на станции «Салют-4», рассказал о Наде и её судьбе, и показал рисунки которые он специально попросил у её родителей перед полетом. Репортаж транслировался на весь Советский Союз и многие зарубежные страны.

После смерти Надежды Рушевой прошло более

160 её выставок Японии, Германии, США, Индии, Монголии, Польше

и многих других.

Вот такая история о девочке, которой было отпущено так много таланта и так мало земного времени.

А может быть

правы были её родители дав дочери имя Найдан- Вечно живущая? И она останется Вечно живой в своих работах.

В очерке использован материал сайта Яндекс-Дзен

Многие считают её самой талантливой художницей советского периода нашей истории. Скажу больше: талант такого рода мог возникнуть только и исключительно в СССР. Посмотрите внимательно на тематику её творчества. На те идеалы, которых она придерживается. На то, во что она верит. В какой ещё период существования России могла возникнуть такая женская душа?

Её именем названа не только московская школа, где она училась (там же открыт мемориальный музей), но и перевал на Кавказе, и одна из небольших планет. В 1976 году в издательстве «Изобразительное искусство» вышел большой альбом с её рисунками. Её рисунок стал логотипом «Международного Центра Неигрового Кино и Телевидения «Кентавр». Есть сообщество в ЖЖ, ей посвящённое:

Среди её работ — иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям Пушкина, Л. Н. Толстого, Михаила Булгакова. Всего были проиллюстрированы произведения около 50 авторов.

Среди Надиных зарисовок есть несколько таких, на которых изображён балет «Анна Каренина». Такой балет действительно был поставлен уже после смерти художницы и главную роль в нём танцевала Майя Плисецкая.

Её рисунки рождались без эскизов, всегда рисовала враз, набело и она никогда не пользовалась стирательной резинкой. «Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести», — говорила Надя. Это классическое выражение талантливого человека.

Надя оставила после себя огромное художественное наследие — около 12 000 рисунков. Точное их число невозможно подсчитать — значительная доля разошлась в письмах, сотни листов художница подарила друзьям и знакомым, немалое количество работ по разным причинам не вернулось с первых выставок. Многие её рисунки хранятся в музее Льва Толстого в Москве, в музее-филиале имени Нади Рушевой в городе Кызыле, в Пушкинском доме Академии наук в Петербурге, Национальном фонде культуры и Музее Пушкина в Москве.

Прошло более 160 выставок её работ в разных странах: Японии, Германии, США, Индии, Монголии, Польше и многих других.

Да, чуть не забыл: умерла она в возрасте 17 лет.

Надежда Рушева родилась в городе Улан-Батор в семье советского художника Николая Константиновича Рушева. Её мать — первая тувинская балерина Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева. Летом 1952 года семья переехала в Москву.

(Маленький Принц — в период СССР очень любили эту сказку Экзюпери)

(Грустный Лис (после расставания с Маленьким принцем))

Надя начала рисовать с пяти лет, причем никто не обучал её рисованию, также до школы её не учили читать и писать. В семилетнем возрасте, будучи первоклассницей, она начала рисовать регулярно, каждый день не более получаса после уроков. Тогда же она, за один вечер, нарисовала 36 иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» Пушкина, за то время, пока отец читал эту её любимую сказку вслух.

(Юный Пушкин и дама его мечты)

В мае 1964 года — первая выставка её рисунков, организованная журналом «Юность» (Надя училась в пятом классе). После этой выставки в том же году в № 6 журнала появились первые публикации её рисунков, когда ей было всего 12 лет. За следующие пять лет её жизни состоялось пятнадцать персональных выставок в Москве, Варшаве, Ленинграде, Польше, Чехословакии, Румынии, Индии.

(Балерина Майя Плесецкая)

В 1965 году в № 3 журнала «Юность» были опубликованы первые иллюстрации тринадцатилетней Нади к художественному произведению — к повести Эдуарда Пашнева «Ньютоново яблоко».. Впереди были иллюстрации к романам «Война и мир» Льва Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и слава будущего книжного графика, хотя сама юная художница мечтала стать художником-мультипликатором. В 1967 году была в Артеке, где познакомилась с Олегом Сафаралиевым.

(нарисовано во время отдыха в пионерлагере «Артек»)

В 1969 году на Ленфильме был снят фильм «Тебя, как первую любовь…», посвящённый Наде Рушевой. Фильм не окончен.

Скончалась 6 марта 1969 года в больнице из-за разрыва врождённой аневризмы сосуда головного мозга и последующего кровоизлияния в мозг.

(Самый известный рисунок Нади Рушевой — Наталья Гончарова, жена Пушкина)

Похоронена на Покровском кладбище на первом участке. На её могиле поставлен памятник, где воспроизведён её рисунок «Кентаврёнок». Вот ещё её работы:

(Укрощение)

(Узница)

(Два пажа)

(Адам и Ева)

(Аполлон и Дафна)

(Геракл и Деянира)

(Иллюстрация к «Войне и миру»)

(Иллюстрация к «Войне и Миру»)

(Из иллюстраций к Войне и миру»: Пьер Безухов)

(Князь Андрей)

(Князь Андрей и Наташа перед разлукой)

(Бэла из «Героя Нашего Времени» Лермонтова)

(Леди Гамильтон)

(Смятение)

(без названия)

(Балерина Майя Плесецкая — Умирающий Лебедь)

Предлагаю посмотреть её иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова:

(Коровьев и Кот)

(Мастер и Маргарита)

(Встреча Маргариты и Мастера)

(Мастер и Маргарита в подвале у застройщика)

(Над рукописью)

(Маргарита преображённая)

(Понтий Пилат с псом)

(Иешуа)

(Маргарита)

(Воланд)

(Иван Бездомный)

(Мольба Фриды)

(«Прощайте!»)

Это вам не Обри Бёрдслей.

К 70-летию со дня рождения

художницы

«Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа» – писал о Наде академик Д.Лихачев, не слишком щедрый на громкие слова.

По воспоминаниям мамы

Нади, Натальи Дойдаловны Ажикмаа-Рушевой, девочка любила рисовать всегда, и

получалось у нее это с легкостью – со стороны казалось, что она обводит на

бумаге уже существующие линии. Надя и сама говорила: «Я их заранее вижу. Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне

остается их чем-нибудь обвести», никогда не делала эскизов и не

пользовалась ластиком – если в рисунке ей что-то не нравилось, выбрасывала лист

и рисовала заново.

Она никогда не училась

рисовать, однако первая ее выставка состоялась, когда девочке было всего

двенадцать. В течение последующих пяти лет в СССР и за его пределами прошло еще

15 персональных выставок ее работ.

А в 1969 году, на семнадцатом

году жизни Нади уже не стало.

Сегодня, в день 70-летия со

дня рождения Нади Рушевой, предлагаем вспомнить ее биографию и ее работы, еще

при жизни девочки признанные гениальными.

Первым талант Нади к

рисованию заметил ее дедушка, Константин Рушев, бывший солист театров Оперы и

балета. Ее мама вспоминала: «Однажды мы вернулись

после работы. Дедушка отдал какой-то лист и с гордостью сказал: «Познакомьтесь,

пожалуйста, дорогие мои, с первым творчеством вашей дочери». Там были

нарисованы лошадки-кентавры».

Самым удивительным было

то, что дети обычно рисуют то, что видели, срисовывают. Надя же рисовала

кентавров не по памяти – по воображению.

Надя росла в творческой

семье: балерина мама и папа – театральный художник. Оба они были ее

проводниками в мир искусства. До шести лет девочку не учили ни читать, ни

писать – родители не хотели торопить развитие дочери – зато водили ее на

выставки и в музеи, показывали ей красоты природы родной страны.

Папа Нади, Николай Рушев,

много читал ей вслух. Сам он заметил талант шестилетней дочери, когда читал ей

Пушкинскую «Сказку о царе Салтане». Девочка, еще не ходившая в школу, в

процессе прослушивания книги нарисовала целую раскадровку, как к фильму – 36

иллюстраций.

К творчеству Пушкина Надя

возвращалась еще не раз. Одной из ее любимых героинь была Татьяна Ларина: Надя

рисовала ее ребенком; девушкой, пишущей письмо возлюбленному; блистательной

женщиной, покоряющей всех на балу.

В 1968 году известный

пушкинист Арнольд Гессен обратился к Наде с просьбой нарисовать для его книги

«Жизнь поэта» серию иллюстраций о детстве Пушкина. Он предложил девочке вжиться

в роль великого поэта и представить, как он мог рисовать в возрасте 14-15 лет. Девочка,

у которой Пушкин был самым любимым, «самым родным» поэтом, часами проводила за

изучением его автопортретов и рисунков, стараясь понять и разгадать каждую его

линию, проследить за полетом пера. Рисуя Пушкина, Надя прожила с поэтом всю его

жизнь: от рождения до самой смерти.

Нужно сказать, что

знакомства Нади с Гессеном не произошло бы, не будь она на тот момент уже

всемирно известной. Первая ее выставка прошла в 1964-м, когда девочке было еще

12 лет – все началось с публикации ее иллюстраций в журнале «Юность»: ее работы

поразили Бориса Полевого и Льва Кассиля. Именно они организовали и устроили

самую первую выставку из 165 Надиных рисунков-фантазий.

Дальше было множество

публикаций в журналах и газетах, телепередач и, конечно, выставок. Помимо

Советского Союза, ее работы выставляются также в Польше, Чехословакии, Индии,

США, Румынии и Италии.

Скульптор Василий Ватагин

писал о работах Рушевой: «Ее рисунки

далеко выходят за пределы детского творчества, но и среди взрослых художников

едва ли многие могут поспорить с легкостью ее техники, чувством композиции, с

остротой ее образов, с ее творческим восприятием мира». Он считал, что

учить девочку не надо – ее талант должен развиваться сам по себе, необходимо

только воспитывать и направлять.

Восторженные отзывы о ее

работах появлялись и заграницей. Так, например, в 1963 году Надины рисунки

увидел итальянский писатель Джанни Родари, на одном из них он написал: «Браво,

Надя! Браво!».

А Надя продолжала быть

обычной московской школьницей: играла в куклы, гуляла с подружками, зимой

каталась на лыжах и коньках. В 1967-ом пятнадцатилетнюю Надю впервые отправили

в Артек, к морю. В ее письмах друзьям, с которыми она познакомилась в

пионерском лагере, можно прочувствовать ту эпоху: 60-е годы, «оттепель». В

Советском Союзе поют Высоцкий и Окуджава, в Москве можно сходить на новый

французский фильм или же на выставку Пикассо, купить пластинки англоязычных

исполнителей. На эти годы, эпоху всплеска культуры и искусства, пришлось

взросление Нади.

Она продолжала рисовать.

В 1967 году вышла первая

публикация романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Надя прочла книгу и сразу же попросила

отца принести из библиотеки всего Булгакова и меньше чем за год создала цикл из

более чем 160 иллюстраций к роману – девочка стала первым иллюстратором этой

книги.

Уже после смерти Нади, ее

отец показал рисунки к роману вдове Булгакова, Елене Сергеевне. Взяв в руки

первый же лист, женщина минуту молчала. Талант Нади оказался на грани

ясновидения – тогда еще никто не знал, что прототипами Мастера и Маргариты

послужили супруги Булгаковы. Изображая перстень на руке Мастера, девочка никак

не могла предвидеть, что точно такой же перстень носил сам Михаил Афанасьевич,

а ее портрет Маргариты оказался словно списанным с жены писателя, когда та была

молодой.

«Как я грущу, что не знала это необыкновенное существо – Надю Рушеву!»

– написала Елена Булгакова после той встречи.

В семнадцать Надя была

автором уже более 10 тысяч рисунков. Но она ощущала это как начало.

«Мастера и Маргариту» я завершила. «Войну и мир» – тоже. Биографию

Пушкина, пожалуй, тоже… Буду продолжать Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина,

Грина и, конечно, Шекспира! И еще: принеси мне, пожалуйста, сегодня из библиотеки

«Дон Кихота»: вижу новый цикл!» – это была последняя дневниковая запись,

сделанная ее отцом 5 марта 1969 года.

На следующий день,

собираясь утром в школу, девочка потеряла сознание. Врачи пять часов боролись

за ее жизнь, но в сознание Надя так и не пришла. Инсульт, кровоизлияние в мозг

– не детский диагноз, оказавшийся фатальным.

С могильного памятника

Нади Рушевой на этот мир смотрит нарисованный ей кентавренок – необычный ребенок

с очень серьезным взглядом.

Но человек не умирает,

пока о нем помнят. Будем помнить и мы, глядя на ее стройных балерин,

воинственных и в то же время мудрых эллинов, на красавицу Татьяну Ларину, на

задумчивую Маргариту и такого живого Пушкина.

В этих рисунках жива и

Надя.

Использованные источники:

1. Деревянкина, Н.В.

Наташа Ростова в творчестве Нади Рушевой / Деревянкина Наталья Викторовна; ил.

Н. Рушевой // Литература в школе. – 2016. – № 12. – С. 19-21.

2. Донгак, З. Мама Нади

Рушевой / З. Донгак. – Кызыл: ОАО «Тываполиграф», 2014 – 164 с.

3. Меньшенина, Е. Навечно

17-летняя. Недописанная история художницы Нади Рушевой / Елена Меньшенина //

Аргументы и факты. – 2014. – №4. – С. 7-8.

4. Таланты такого рода

являются достоянием всего народа / материал подгот. Борис Рябухин // Юность. – 2017.

– № 9. – С. 110-111.

5.http://rusheva.com/materialy/rusheva-bio.html

6.https://mel.fm/zhizn/istorii/3281749-istoriya-khudozhnitsy-nadi-rushevoy-kotoraya-umerla-v-17-let-uspev-sozdat-boleye-10-tysyach-risunkov

Читайте также

Надя Рушева – Девочка-планета

Ольга Сустретова, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина

31 января 2012 года Наде Рушевой исполнилось бы 60 лет. Как непривычно говорить Надежда Николаевна. Она так и осталась в нашей памяти как Надя Рушева. Помню, как в 1971 году в Кишиневе, где я тогда жил, в местном музее экспонировалась ее выставка. Выставку привезли всего на один день, поэтому в залах Музея было столпотворение, яблоку было негде упасть. Мы — студенты творческого вуза, в общем-то сами не лишенные таланта, с трудом осознавали, что мы ровесники Нади, настолько она была недосягаема в своем понимании окружающего мира. Казалось, что такое огромное количество рисунков невозможно выполнить за такое короткое время, а ведь Наде было всего 17 лет, когда оборвалась ее жизнь…

В 1976 году издательство «Изобразительное искусство» выпустило книгу рисунков Нади Рушевой. Книга, которая давно стала библиографической редкостью, одна из немногих переживших вместе со мной перепетии моей жизни. Она дорога мне, так как несет на себе печать времени и память о необычайно талантливой девочке, посланной на Землю с небес. Мне захотелось поделиться этой книгой с теми, у кого ее нет, а также с теми, кому она будет интересна. Я отсканировал текст и репродукции и выкладываю их в той же последовательности, что и в книге. Возможно, качество сканирования не везде безупречно, но книга побывала в пожаре и уцелела (в отличие от многих других), а вместе с нею и я.

Дем-2011.

31 января 2012 г.

ГРАФИКА НАДИ РУШЕВОЙ

Составитель Николай Константинович РУШЕВ

Автор текста Георгий Викторович ПАНФИЛОВ

© Издательство «Изобразительное искусство». Москва. 1976

Вальс кентавриц. 1967

Воображение Нади — исключительно емкое, мудрое, дальнозоркое, остросовременное. Она рисовала сердцем.

Л. А. КАССИЛЬ

Свыше ста музеев страны познакомили с рисунками Нади более двух миллионов почитателей и знатоков искусства.

И вот сегодня вы держите в руках наш альбом. Встретиться с ним радостно и горько: радостно потому, что, глядя на рисунки Нади Рушевой, невозможно не почувствовать себя на празднике большого искусства, а горько потому, что самой-то художницы давно нет с нами… 6 марта 1969 года, когда Наде едва исполнилось 17 лет, внезапно оборвалась ее юная, счастливая, полная радужных надежд и больших творческих перспектив жизнь. Она умерла от кровоизлияния в мозг.

Так мало прожив, она оставила огромное художественное наследие — свыше 10 000 рисунков-фантазий, выполненных пером, фломастером, пастелью, монотипией, офортом.

Удивительным кажется не только необыкновенная продуктивность Нади Рушевой, ее одержимая преданность графике, но еще в большей степени ранняя сформированность и зрелость ее таланта.

Надя рисовала с пяти лет, как и все дети. Но того перелома от детского восприятия, детской манеры, столь привлекательной в рисунках детей, к взрослому, правильному рисунку, который для болыпинства кончается полным отходом от рисования, у Нади словно бы и не было: в ее работах любого возраста мы узнаем характерный и вполне выявленный самобытный стиль.

Надя почти никогда не работала с натуры. Все ее рисунки — это рисунки по воображению и по памяти. Она рисовала не видимое, а мыслимое. В этом она до конца сохранила счастливое свойство ребенка мгновенно отзываться конкретными зрительными образами на любую тему, идею, сюжет, используя для этого все богатство ассоциаций, предметность видения, отвагу фантазии.

Надины рисунки упруги, красивы и мелодичны. Полнее и ярче искусствоведческих изысканий рассказывают они о талантливом и веселом человеке, который умел видеть мир глазами первооткрывателя.

Надины рисунки — это огромный, многообразный сплав образов, чувств, идей, интересов. В них воплощены события сегодняшнего дня и историческое прошлое нашей страны, мифы эллинов и современная Польша, сказки народов мира и пионерия Артека, Древний Рим и страшный Освенцим, первые дни Октябрьской революции и космос, борьба народов за мир и радость материнства.

Многообразие интересов художницы поражает. Ей до всего в мире было дело, ее все касалось.

Перед авторами этого альбома возникла очень трудная задача: отобрать из нескольких десятков Надиных циклов, таких щедрых и насыщенных, самое лучшее, интересное.

Поэтому в альбом вошли лишь некоторые циклы (при этом мы не претендуем на последовательность в их расположении и, конечно, на полноту): 1. Эллада. 2. Тува и Монголия. 3. Мир животных. 4. Русские сказки. 5. Современность. 6. Балет. 7. Западная классика. 8. «Война и мир». 9. «Маленький принц». 10. Автопортреты. 11. Пушкиниана. 12. «Мастер и Маргарита».

Широта ее интересов не есть всеядность. Чувство отбора, столь важное для художника, было у Нади безошибочно и строго. Она искала м жизни красоту, впитывала все, что пленяло ее в книгах, стихах, музыке, балете, произведениях великих мастеров искусства прошлого и современности. Искусство прошлого дало Наде не выучку, а большую нравственную и эстетическую школу. Можно нарисовать с натуры сотни античных статуй совершенной штудии и при этом остаться равнодушным к искусству древних, чуждым истинному пониманию прекрасного.

Для Нади Эллада была живым и светлым источником ее творчества, чистым и ясным. Пожалуй, именно в искусстве Древней Греции она усвоила легкость певучей линии, гармонию пропорций человека и животных, жизнерадостность.

Мифологическим мотивам посвящено множество ее рисунков, и среди них — самые ранние. Восьмилетней девочкой Надя рисует «Подвиги Геракла» — обширный цикл из ста маленьких этюдов. При этом она домыслила свое продолжение героического сказания, хотя читать еще не умела и рисовала в основном в то время, когда родители перечитывали ей книгу А. Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции».

Забавен ее первый автопортрет — в восемь лет. С улыбкой и достоинством смотрит девчушка с разлетевшимися косичками на листок бумаги, где под уверенными штрихами пера оживает ее любимый образ Буратино, а рядом с листком уже изображена стопка альбомчиков (их сохранилось свыше тридцати). В них ее рисунки и к «Сказке о царе Салтане», и к «Сказкам собственного сочинения», к «Иллиаде» и «Одиссее», к «Подвигам Геракла».

Озорной веселостью проникнуты эти многосерийные фантазии. Надя увлечена благородным Гераклом, представляя его с огромной грудью, могучими руками и прямым античным профилем. Отправляясь по приказу царя Эврисфея на двенадцать подвигов, он совершает попутно еще много добрых дел: спасает обреченную на жертву юную Гессиону, сражается с богом смерти Танатом, освобождает против воли богов Олимпа прикованного Прометея.

Благодушен у Нади Геракл, принимая угощение от мудрого кентавра Фола, и грозен, вступая на его защиту от стада диких кентавров. Показать и пересказать здесь всю сотню Надиных «Подвигов Геракла» — немыслимо. Наклеенные на ряд длинных голубых паспарту, оии сейчас привлекают на выставках внимание посетителей всех возрастов. Они смотрятся как последовательная раскадровка остроумного мультфильма. Здесь маленькая Надя обнаружила много находок в древнегреческом мифе.

А чего стоит Надина выдумка… крылатого кентавра? Вот он пикирует с неба на поле жаркого боя с луком и пущенной стрелой. Это уж совсем чудесное открытие, видимо, от незнания, что такого в мифологии и в искусстве еще не было. Позднее, в тринадцать лет, Надя не раз возвратится к изображению своего любимца Геракла. Его облик становится идеальнее, но фантазия юной художницы продолжает бурлить в саморазвитии. Посмотрите, как герой, придавив к земле страшную голову Немейского льва, левой рукой вскинул зверя за хвост и ломает ему хребет о свою спину. Такого описания борьбы в мифах вы не встретите. Надины линии здесь так напряжены и точны, будто вычерчены резцом. Ее же рисунок, исполненный в четырнадцать лет, «Геракл и Деянира» воспринимается как современный гимн герою Эллады.

С малых лет Надя бывала в музеях. Любила задерживаться в античных залах Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в Эрмитаже, в музеях Москвы, Феодосии и Симферополя.

Но ни в музеях, ни в книгах она не встречала изображений кентавриц. Впрочем, Надю это ничуть не смущало: раз были кентавры, представляла себе она, значит, были и кентаврицы и, конечно же, кентаврята.

Надя напридумала несколько композиций с этими маленькими кентаврятами: то они уморительно плетутся среди степенных взрослых кентавров, то лихо гоняются друг за другом в табунке под присмотром своей миловидной воспитательницы («Кентавриный детский сад»). А рисунок «Кентавренок с венком», созданный в четырнадцать лет, воспринимается иногда как фантастический Надин автопортрет: так значителен взгляд полуребенка-полужеребенка: кто достоин украшения таким же венком, что и у него на голове? Нельзя не улыбнувшись смотреть на эту ладно скроенную и занятную фигурку, на крепкие ручонки с венком и передние ножки с копытцами. Только вот задние, под кудрявым хвостиком, еще плоховато слушаются, и поэтому, как у щенят, их заносит в сторону.

Кентавренок с венком. 1968

Десятки цветных листов Нади Рушевой со статными кентаврицами — новое ее слово в искусстве. Как близкие подруги художницы, эти фантазийные дивы то плавно кружатся в вальсе, то вольно мчатся в степи, то, усевшись, читают свитки или томно млеют под дождиком, то противоборствуют с обидчиком, то катают детей эллинов.

Рассматривая Надины композиции «Тритон и наяда», «Нимфа и сатиренок», «Сатиресса угощает кентавра», «Встреча юного Вакха с нимфой», мы ощущаем в них глубокое лирическое начало, доверительность и чистоту отношений мифологических существ.

А «Дочь Лаконии»— одна из вершин художественного лаконизма Нади Рушевой. Как мало линий и как много ими выражено!

Все эти композиции исполнены изумительно. Линия упруга, текуча, пластична, завершена в первом и единственном движении.

Надя почти не употребляла карандаша и потому не пользовалась резинкой, не намечала предварительных направлений и не растушевывала объемов. Ее особая линия всегда окончательна, и технические материалы, которыми она пользовалась, соответствовали ее удивительной способности к свободной и безошибочной импровизации. Нельзя поправить и подчистить рисунок пером, чернилами, фломастером, а именно их так любила Надя, не повредив при этом бумаги. Часто она подцвечивала свои листы пастелью или акварелью, а то сразу рисовала на тонированных фонах.

Своеобразно Надино создание «Адама и Евы». Здесь только две напряженные фигуры на сиреневатом фоне. Ни райских кущ, ни дерева познания добра и зла. На переднем плане лишь яблоко и змей. Яблоко уже сорвано, но выскользнуло из трепещущих рук на землю. И вот согнувшись Ева испуганно и решительно вновь тянется к яблоку. Этот бурный жест женщины, жаждущей познать запретное, неподражаемо выразителен. Заслоненный Евой Адам, тоже припавший в резком повороте к земле, в смятении пытается остановить неотвратимое. Надя нашла свое прочтение легенды, к которой обращались художники разных эпох, и дала ее оригинальное пластическое решение.

Надя Рушева родилась 31 января 1952 года в г. Улан-Баторе — столице Монгольской Народной Республики, где жили тогда ее родители. Ее отец — Николай Константинович Рушев работал в Монголии худо жником-инструктором театра и педагогом в художественном училище, а ее мать — Наталья Дойдаловна Ажикмаа, родом из Тувы, работала в Монголии педагогом-балетмейстером и солировала в концертах. По-монгольски имя Надежда — Найдан и означает вечно живущая. Так всегда и звали миловидную девочку монгольские и тувинские друзья родителей.

Молодежь и школьники на выставке в Манеже. 1967

В августе 1952 года семья возвратилась в Москву. С пяти лет Надю водили в детский сад при заводе «Шарикоподшипник» в группу воспитательницы Анны Михайловны Волковой. Здесь Надюша была среди сверстников, она привыкла к дисциплине коллектива. Надя пела в хоре, участвовала в групповых танцах, полюбила стихи, лепила из пластилина, клеила аппликации и игрушки.

Больше всего она просила взрослых, чтобы они почитали ей сказки, предания и мифы народов всех стран.

До школы ее не учили читать и писать. Иногда она любила слушать радиопередачи для детей, играть с подружками в куклы и танцевать.

Мама показывала ей несложные балетные упражнения; дедушка немного учил игре на фортепьяно. Хотя рисовать ее никто не учил, ее формирование происходило в семье, в среде художников и артистов.

Но все детишки рисуют — начала выводить свои каракули и Надюша, хотя до семи лет никто в семье не относился к этому серьезно… Рисовала она легко, играючи, как бы обводя лишь одной ей видимые образы. При этом улыбаясь приговаривала: «Какая-то слива получается… Или нет? Это, пожалуй, пароход. Ах, нет, нет! Это печка. А Емелька две подушки положил и ушел…» Это была радостная игра и рисование, свободные шутки воображения маленькой девочки.

В семь лет, в первом классе школы, Надя стала авторучкой выводить палочки и буквы и как-то сразу и навсегда сжилась с этим тонким и трудным инструментом (поправки-то исключаются!), которым редко рисуют дети, да и художники.

Придя из школы и выполнив уроки, она с удовольствием принималась за полюбившееся фантазирование, благо под рукой у нее были маленькие альбомчики или обрезки бумаги разного формата и цвета. Уделяла этой забаве она не более получаса в день или, в каникулы,— час, пока не «выпустит на бумагу» накопившиеся образы и наблюдения. И это стало ежедневной, естественной Надиной потребностью на нею ее жизнь.

Тогда же, в семилетнем возрасте она набросала в альбомчике тридцать шесть скупых на детали, но занятных иллюстраций к «Сказке о царе Салтане». Это она сделала за один присест, за то время, пока отец, отдыхая после работы на диване, неспеша и с выражением читал ей (в который раз) любимую сказку.

Необузданная фантазия и приверженность дочери к рисованию покорили тогда родителей, и они стали относиться к ее увлечению с сочувствием и осторожным вниманием, а рисунки сохранять в папках.

В сентябре 1962 года на Ленинских горах в Москве открылся новый городской Дворец пионеров с прекрасно оборудованными изостудиями и многими другими художественными и техническими кружками. Десятилетнюю Надю с ее папками по субботам стали возить на консультации к опытнейшему педагогу Людмиле Александровне Магницкой. Легко установилась взаимная симпатия и привязанность. Более 5 лет Надя с охотой посещала эти консультации: здесь не ставились отметки за детское творчество, зато часто устраивались выставки, веселые праздники, экскурсии, встречи с мастерами советского и зарубежного искусства.

Малыши рисовали по памяти все, что хотели, и в старших группах рисовали с натуры или делали композиции, учились оформлять залы для школьных праздников.

Надино постоянное увлечение искусством одобряли и старые наставники ее отца (педагоги по художественному факультету Московского текстильного института) — искусствоведы А. Н. Свирин, сотрудник Третьяковской галереи, и Н. А. Демина из Музея имени Андрея Рублева. В течение всех десяти лет Надиного творчества они поддерживали ее своим радушием, часто приглашали в музеи, дарили ей свои книги по культуре Древней Руси. Они-то и привели одиннадцатилетнюю Надю в мастерскую к известному советскому художнику-анималисту профессору Василию Алексеевичу Ватагину.

С малых лет Надя особо отличала иллюстрации художника В. А. Ватагина к «Маугли», его картины из жизни диких животных в Зоологическом музее МГУ и его скульптурные украшения в Московском зоопарке, где она так часто бывала. Первая встреча большого мастера с Надей была трогательной и превратилась в дружбу до ее последних дней.

Просмотрев тогда первые две папки композиций, обсудив каждый рисунок, Василий Алексеевич подарил ей свою книгу «Записки анималиста» с надписью: «Милая Надя! Жду, желаю и верю в твои большие успехи. Твой дедушка В. Ватагин. 9 марта 1963 года». На вопрос родителей не пора ли перевести дочь в специальную художественную школу, он посоветовал: «Не будем мешать ее саморазвитию, оно и так бурлит. Не надо ее учить — ее надо лишь воспитывать. Пусть по-прежнему учится в обычной школе и по субботам бывает в изостудии Дворца пионеров, а в каникулы — прошу в мою мастерскую с новыми папками. Через год-два вернемся к этому вопросу».

Василий Алексеевич заботливо оберегал время и силы Нади, посылал ей пригласительные открытки и письма. И не давал никаких заданий. По характеру Надя была на редкость уравновешенной, пытливой, трудолюбивой. Она успешно оправдывала надежды наставников своим умением идти вперед непроторенным путем. Свободно наблюдала, мыслила и изображала труднейшее в искусстве — человека, его индивидуальность, внутренний мир, его взаимоотношения, историю, его сосуществование с природой.

Животных она любила по-особенному — «…как братьев наших меньших…» и всю жизнь обращалась к ним в своих фантазиях.

В нашем альбоме представлены лишь 3 листа из огромного Надиного цикла «Мир животных». Тут и извечная борьба за существование, и мирные пастбища («Антилопы и мартышка»), и трогательная дружба животных с человеком («Маугли и Багира», «Конек-горбунок»). Все это выполнено разнообразно, ясно и вдохновенно, с раскрытием всех особенностей, повадок и характеров зверей. Много у Нади и изошуток, интересных композиций с домашними животными. Основатель советской школы анималистов академик В. А. Ватагин радовался, что и здесь Надя Рушева была зорка и безошибочна и никогда не подражала ни ему, ни другим мастерам.

В декабре 1963 года, будучи на выставке работ студийцев во Дворце пионеров, заведующий отделом науки и техники газеты «Пионерская правда» Сергей Васильевич Гущин заинтересовался Надиными рисунками на тему «Космос». Он предложил ей проиллюстрировать для газеты короткую и веселую научно-фантастическую повесть польского писателя Тадеуша Ункевича «Эльмис профессора Рембовского». Это о путешествии школьника на батискафе… в капле воды, то есть в микромире, где одноклеточные микробы выглядят огромными и опасными чудовищами. Фантазия девочки-художницы заиграла, но ей нужно было для уточнений взглянуть в сильный микроскоп.

Наде всегда везло на хороших и отзывчивых людей. Показал ей через микроскоп разную одноклеточную живность биолог, сын Бориса Николаевича Ланге — педагога рисунка Строгановского института, который за пять лет дружбы дал Наде много добрых советов.

Художественный редактор «Пионерской правды», строгий В. И. Андреев сомневался в успехе необычной затеи своего научного редактора, но когда тот принес ему на выбор 15 легких, задорных рисунков Нади, в чем-то более интересных, чем работы профессиональных художн иков, то одобрил их и сдал в типографию. Особенно удались Наде рисунки, изображающие школьников, ученых и микробов-чудовищ. В четырех декабрьских номерах «Пионерской правды» за 1963 год впервые были опубликованы девять рисунков юной художницы. Там же были напечатаны еще и шесть оригинальных эскизов костюмов для школьного новогоднего карнавала. Это выборка из десятков ее эскизов, созданных в изостудии у Л. А. Магницкой.

Испанский танец. 1968

Академик В. А. Ватагин тогда сразу откликнулся: «Поздравляю милую Наденьку с первой и удачной публикацией рисунков в печати в 11 лет! Великий рисовальщик Франции — Гюстав Доре начал печататься с 12 лет».

На работе у родителей Нади существовала традиция — к новогодним праздникам устраивать выставки «Рисуют наши дети». К новому, 1964 году на эту выставку были даны три рисунка Нади фломастером на цветной бумаге — «Эллада», «Во дворе», «Космонавтка на далекой планете». Они вызвали удивление, и внештатный корреспондент журнала «Юность» Лев Викторович Бобров взял у родителей Нади одну из папок с сотней ее рисунков и отвез в редакцию к Борису Николаевичу Полевому.

Как и многие его сотрудники, Полевой не поверил, что это композиции 10 – 11-летней девочки. По просьбе Полевого отец с Надей привезли ему еще две папки рисунков. Борис Николаевич тут же позвонил Льву Абрамовичу Кассилю: «Приезжайте посмотреть очень занятные работы одной школьницы».

Кассиль немедленно приехал и заинтересовался работами Нади. Он сам начинал свой писательский путь как художник и воспитал своих детей художниками. Сразу было решено устроить в помещении редакции «Юность», где всегда выставляют работы молодых, большую персональную выставку из 160 Надиных фантазий.

В своей рецензии «Воображение Нади Рушевой» («Юность», № 6, 1964 год) Лев Кассиль писал: «Я увидел множество чрезвычайно выразительных и удивительных по точности художнического зрения рисунков. Меня познакомили с их автором — худенькой, чернобровой девочкой, молчаливо и как-то отчужденно, безразлично слушавшей все, о чем восторженно толковали писатели, журналисты, художники. Вскоре я побывал в доме у Нади, и ее родители — Наталья Дойдаловна и Николай Константинович — показали мне еще многие десятки ее папок, которые буквально заполнили и комнату и шкафы.

Я застал Надю за рисованием. Рисует она по воображению. А оно, воображение, у нее поразительно емкое и дальнозоркое. Когда Надя была в редакции, она увидела обломок античного барельефа — подарок Манолиса Глезоса редактору журнала Б. Н. Полевому. На обломке изображен старик, фигура и поза которого выражают скорбь… Пока все разглядывали работы Нади, она успела сделать два рисунка, воспроизводящих в двух вариантах и то, что отсутствует на обломке, и с отличным ощущением стиля и настроения домыслила древний сюжет».

Четырехлетний Саша Пушкин с сестрой. 1968

Лев Кассиль, описав десять Надиных рисунков, напечатанных в журнале, заключает: «Вас, вероятно, как и меня, захватывает их тематическое разнообразие, броская сила воображения, изящная компоновка сцен, наглядная убедительность мгновенно схваченных жестов, свободная и в то же время реалистическая грация каждой фигуры. Один из известных московских художников-педагогов П. П. Пашков, придерживавшийся в работе с ребятами принципов школы Павла Чистякова, любил говорить своим питомцам: «Сначала воображение, потом соображение и, наконец, изображение». Рисунки Нади Рушевой позволяют говорить о ее чудесном памятливом воображении и верить, что в будущем она сумеет обрести два других необходимых для зрелости компонента мастерства».

Была еще и другая рецензия на эту выставку, которая из-за непрекращающегося потока посетителей экспонировалась двойной срок. Так, в журнале «Юность» № 8 под заголовком «Выставка, каких не было» приводились восхищенные записи из двух книг отзывов, проникнутых заботой о будущем маленькой художницы. Академик В. А. Ватагин писал: «Я имею счастливую и ответственную возможность наблюдать за развитием необыкновенных способностей Нади Рушевой в течение одного года. Я вижу, что как художник она растет не по дням, а по часам. Ее рисунки далеко выходят за пределы детского творчества. Но и среди взрослых художников едва ли многие могут поспорить с легкостью ее техники, ее линий, чувством композиции, с остротой ее образов, с ее творческим восприятием мира. За сохранение, воспитание и развитие ее таланта ответственны не только родители и наставники. Таланты такого рода являются достоянием всего народа — государства. Вся художественная и педагогическая общественность ответственна за них. Необходимо создать для необычных талантов и необычные педагогические установки. Художественные институты, рассчитанные на средний уровень, бесполезны, а может, и вредны для них». А вот запись немецкого писателя и философа Альфреда Куреллы: «Какая неожиданная полнота очаровательных, веселых и умных придумок! Какое неисчерпаемое богатство все новых образов и тем! Можно только поздравить редакцию «Юности» с этим открытием и советскую молодежь с такими талантами, которые возникают в ее среде».

Во время экспонирования выставки редакция журнала издала буклет с 8 рисунками, а главный редактор прислал Рушевым открытку: «Поздравляю тебя, Наденька, и твою маму с Международным днем 8-го Марта! Не зазнавайся, работай, учись, шали. Б. Полевой».

Той же весной активисты-студенты из «Клуба искусств МГУ» взяли у Рушевых девяносто рисунков Нади и открыли параллельную выставку в высотном здании на Ленинских горах.

Журналист В. Пономарев в газете «Известия» от 17 апреля 1964 года опубликовал непринужденно исполненную Надей композицию «В хореографическом училище» с этой выставки и краткую, с некоторой долей юмора информацию. Приводим ее полностью:

«Браво, Надя, браво! — Эти слова написал на одном из рисунков художницы итальянский поэт и сказочник Джанни Родари. «Тонко, темпераментно, талантливо», — можно было услышать в США, Италии, Мидии, Японии, ГДР, где экспонировались ее рисунки. «Восхищены» — это слово встречается чаще других и в книге отзывов на выставке ее работ, которая недавно открылась в МГУ.

Художницу интересует очень многое. Об этом говорят названия разделов выставки: «Русский балет», «Мир животных», «Космос и наука», «Скааки и фантазии», «Моды вчера и сегодня», «Эллины и рабы», «Мир детей», «Сила и грация». Ее первые рисунки относятся к 1957 году. А сейчас их уже более пяти тысяч.

14 апреля в МГУ должна была состояться встреча автора с посетителями выставки. Но она не получилась. Увидев переполненный зал, автор растерялся, расплакался и убежал… под бурные аплодисменты зрителей.

Остается добавить, что это — Надя Рушева, ей 12 лет, она учится в 5-м классе 653 школы Москвы, любит играть в куклы, кататься на коньках и лыжах. Присоединяемся к пожеланиям студентов МГУ: «Молодец, Надюша, так держать!»

Упоминаемые выше зарубежные выставки, где среди работ многих студийцев были и Надины, организовывал Дворец пионеров. В изостудии дворца 12 декабря 1963 года состоялась встреча Нади с Джанни Родари, во время которой они обменялись подарками.

Свыше двадцати центральных газет и журналов в 1964 году тепло откликнулись на эти первые персональные выставки рисунков Нади. Некоторые критики, а также представители руководства изостудией нысказали свои опасения: не закружится ли юная головка? Не зазнается, не обленится ли Надя?

Скромная и умная юная художница по-своему ответила на общественное внимание: по-прежнему она импровизировала на бумаге полчаса-час каждый день. Много читала классическую и историческую литературу, посещала московские музеи и выставки, консультации в изостудии у Л. А. Магницкой и мастерскую В. А. Ватагина, а в своей школе выпускала забавную стенгазету «Ежик» и училась по общеобразовательным предметам только на «пятерки». Правда, на уроках, когда надо было 45 минут рисовать гипсовые геометрические фигуры, наша фантазерка так «замучивала» свой лист, по у педагога Б. И. Соболева получала и «четверки».

В летние каникулы 1964 года Надя отдыхала с родителями в Крыму, где жила у судакской Генуэзской крепости. Там на берегу Черного моря воли раскопки археологи, и они охотно разрешали Наде помогать им. По книгам она знала историю культуры Крыма — от тавров, эллинов, скифов и византийцев до генуэзцев, турок, русских. И вот теперь ей довелось с увлечением, на ощупь — скальпелем и кисточкой вызволять из земли яркие черепочки, бусинки, монетки, орудия труда. Древние тавры представлялись Наде мифическими кентаврами, воинственные кимерийцы — амазонками.

В контурных рисунках на тонированной бумаге она зафиксировала свои впечатления от цепи романтических прибрежных утесов: «Парус», «Новый Свет», «Рыба-Кит», «Болван», «Чертов палец». К изображению вознесенной над крепостью Девичьей башни, Консульского замка, мечети с пушками Надя всегда пририсовывала скачущего всадника с развевающимся плащом.

Купаясь у подножия грозной крепости, Надя одевала маску, ласты и любовалась причудливым подводным миром. Это почти как ее иллюстрации к «путешествию» в капле воды. Но теперь она сочиняла аллегории с Нептуном, тритонами, наядами, медузами, сиренами, дельфинами, ихтиандрами.

Иногда в бухту заходил на парусах трехмачтовый корабль, и фантазия тут же уносила девочку в мечтания Александра Грина: «Ассоль» — называла она фото, запечатлевшее ее на фоне моря и парусника. Наблюдения над характерами современных отдыхающих «дикарей», которые целыми семьями заполняли пляж, давали волю Надиному мягкому юмору. Загорающие мамы и папы и их подвижные детишки выз ывают добродушную улыбку.

Остаток лета 1964 года Надя Рушева провела в подмосковной деревне, в семье своей младшей подружки. Сборы ягод, грибов, игры в кукольный театр в окружении сельской живности и труда колхозников — сколько новых впечатлений и рисунков!

А сколько было прочитано книг!

Дальше

Картины Нади Рушевой

Рисунки Пушкина Нади Рушевой

Надя Рушева Пушкин

Надя Рушева (1952-1969)

Пушкиниана Нади Рушевой

Надя Рушева Евгений Онегин

Надя Рушева – художница-график

Графика Нади Рушевой

Рушева Пушкиниана

Рисунки Нади Рушевой Пушкин

Художница Надя Рушева

Рисунки Нади Рушевой Пушкин

Иллюстрации Нади Рушевой Пушкиниана

Надя Рушева сказка о царе Салтане

Надя Рушева

Надя Рушева рисунки мастер и Маргарита

Рисунки Нади Рушевой Пушкин

Найдан Рушева

Надя Рушева сказка о царе Салтане

Рисунки Нади Рушевой Пушкин

Надя Рушева Евгений Онегин

Надя Рушева кентавренок

Графика Нади Рушевой

Графика Нади Рушевой

Надя Рушева Пушкин Гончарова

Иллюстрации Нади Рушевой к «сказке о царе Салтане»

Кентавры Нади Рушевой

Найдан Рушева рисунки

Н Гончарова Рушева

Таня Рушева

Надя Рушева Татьяна Ларина

Надя Рушева портрет Пушкина

Надя Рушева автопортрет

Надя Рушева мастер

Надежда Рушева

Надя Рушева балерина

Надя Рушева балет

Надя Рушева автопортрет

Нина Рушева художница

Рисунки Нади Рушевой маленький принц

Надя Рушева

Художница Надя Рушева

Надя Рушева Евгений Онегин

Надя Рушева Пушкин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.