Бились «белые» и «красные», словно кровью были разные

К 100-летию сражения на станции Красная Могила

Гражданская война – сложный и противоречивый период в нашей истории. Каждая из сторон сражалась за свою Россию, за ее завтрашний день, который она видела и понимала по-своему.

Местом, напоминающим нам о тех трагических событиях, является памятник красноармейцам у ст. Красная Могила. Он был отлит 7 ноября 1922 г. по проекту литейного мастера Подзорова в Изюмских главных мастерских Донецкой железной дороги и установлен на станции. Представляет собой четырехгранный обелиск на постаменте. На четырех сторонах посвятительные надписи. Одна из них: «На могилах павших бойцов мы построим царство коммунизма. Красноармейцам 8-го Богучарского полка 33-й дивизии 8-й армии, павшим в борьбе с контрреволюцией в 1919 году». Ст. Провалье в память о погибших воинах постановлением Совета Труда и Обороны от 28.04.1920 г. была переименована в Красную Могилу

Загадка истории

25 декабря 1919 г. началась Донбасская наступательная операция Южного фронта против Добровольческой и основных сил Донской армий. Самые ожесточенные бои припали на конец декабря 1919 – начало января 1920 гг. Части 8-й армии Южного фронта вели наступление в районе Гуково-Зверево. Противник, считая Гуково-Зверево-Лихую воротами к Новочеркасску, старался удержать каждый клочок земли.

Из донесений штаба 16-й им. Киквидзе стрелковой дивизии 8-й армии Южного фронта: «В бою 2 января 1920 года в Провальских степях серьезные потери понесла 1-я бригада вверенной мне дивизии, бойцы которой стояли насмерть. Доказательством этому служит тот факт, что противник расстрелял всех пленных на месте. Причиной неудачного боя является громадная масса отборной кавалерии, сконцентрированной противником на правом фланге вверенной мне дивизии и обрушившаяся на правофланговую 1-ю бригаду и одновременным сильным натиском противника на центр и левый фланг дивизии, из-за чего не представилось возможным оказать помощь 1-й бригаде. Понеся большие потери, остатки 1-й бригады отступили под натиском превосходящих сил конницы генерала Мамонтова и вынуждены были отойти на север в район Таловой-Сорокин-Власов». Бои продолжались… Погибших воинов похоронили в братской могиле на станции Провалье. Их было 863 красноармейца…

Но почему же на плите обелиска совсем другая надпись? Кто же в действительности похоронен в Красной Могиле? В музее сохранились воспоминания очевидца тех событий красноармейца Табачного: «23 декабря 1919 года Красная армия вступила в наш район (бывший Должанский). Под курганом Батырь были большие бои, и красная конница зашла в тыл белым, и путь отступления белых был отрезан. Белая армия отступила на Голодаевку. В это время в Капустинской балке было зарублено 450 человек белыми под командованием Шкуро и подполковника Гукова из числа Богучарского полка. Почему сразу 450 человек? В Богучарском полку была измена… В это время поднялась сильная пурга, и все зарубленные солдаты были занесены снегом. Их только в марте месяце откопали и похоронили в братской могиле на станции Провалье (ныне Красная Могила)».

К сожалению, документальных подтверждений сотрудники музея в архивах не нашли. Это воспоминания одного человека. Возможно, что богучарцы были подзахоронены к красноармейцам 1-й бригады 16-й стрелковой дивизии им. Киквидзе, так как военных действий на территории района уже не было. В похоронах красноармейцев принимали участие и местные жители, которые запомнили только красноармейцев-богучарцев. Но это предположение. Бойцы могли быть похоронены в разных братских могилах.

До наших дней сохранилось большое количество архивных документов, литературы, подтверждающих захоронение в Красной Могиле именно бойцов 1-й бригады 16-й стрелковой дивизии им. Киквидзе, и нет документов о захоронении на ст. Провалье богучарцев. В боевом пути 40-й дивизии также нет никаких упоминаний об этом событии.

Три битвы

Дивизия формировалась непосредственно в сражениях. Трижды бойцам-богучарцам пришлось принять бой с казаками генерала Мамонтова. Части дивизии были переброшены на левый фланг 8-й армии в район Елань-Колено для связи с частями 9-й армии и с задачей остановить наступление белоказачьих войск генерала Коновалова. А в станице Урюпинской готовился к своему рейду генерал Мамонтов. Его задача была мощным ударом в стык двух армий красноармейцев прорвать фронт и выйти в район Лисок, чтобы соединиться с Кубанским корпусом генерала Шкуро, окружить и разгромить части 8-й армии. На рассвете 10 августа войска корпуса Мамонтова всей своей массой навалились на богучарцев. Смяв еще не обстрелянный 358-й полк и потеснив 357-й полк, мамонтовцы бросились к ст. Таловая, но здесь встретили упорное сопротивление остальных полков 40-й дивизии. Задуманная операция Мамонтову не удалась, и он был вынужден изменить направление на северо-восток.

Вторая встреча с Мамонтовым произошла 21-23 сентября 1919 г. в районе Лисок, под Коротояком, когда он попытался вторично прорваться через ряды богучарцев на юг и вывезти многочисленные обозы с награбленным имуществом. Навстречу ему была срочно переброшена 2-я бригада под командованием Страховича, после трехдневных крайне драматичных боев атака белого генерала захлебнулась.

Третья и последняя встреча с Мамонтовым произошла под Ростовом. О ней поведал бывший комиссар дивизии М. Ермоленко в своих воспоминания «В боях с Мамонтовым», помещенных в сборники воспоминаний «Богучарцы»: «Около хутора Несветай богучарцы в третий и последний раз столкнулись с мамонтовцами. Здесь мы дали такую трепку, что сам Мамонтов спасся только благодаря случайности». Приказом командующего 8-й армией Г. Сокольникова от 5 февраля 1920 г. 40-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Богучарская».

Конец главы

Как же развивались дальше военные события на территории края после 2 января 1920 г.? 3 января 1920 г. части 15-й Инзенской дивизии 8-армии Южного фронта перешли в наступление и заняли пос. Шарапкино, ст. Должанскую. 4 ,5, 6 января 1920 г. части Красной армии продолжали наступление, ими были заняты рубежи: Большая-Крепенская-Генеральный мост (33-я с/д); Нижне-Крепенский-Атаманский (15-я с/д); сл. Криничная (31-я с/д); Криничная-Павловский-Кондрючевский-Гуково (41-я с/д).

7 января в районе Должика части 17-го кавалерийского полка в тылу столкнулись с противником численностью до 5000 сабель и были оттеснены на х. Дарьевский. Конница Мамонтова повела наступление на стыке 15-й и 16-й стрелковых дивизий. В результате обе дивизии и 17-й кавалерийский полк понесли значительные потери. Однако развить успех противнику не удалось, так как части 33-й с/д и 1-й конный корпус заняли район Петровское-Чистополье, и конные части повели наступление на Генеральный мост, откуда могли отрезать путь отступления противника на Ростов. С севера в это же время подходила 40-я с/д. Конная группа, оперировавшая в районе Должик-Дарьевский, в любой момент могла быть окружена и уничтожена. Вместе с тем у Генерального моста войска белой армии оказали сильное сопротивление. Части Красной армии были вынуждены отойти на х. Щедров.

8 января части 33-й с/д повели наступление на Генеральный мост и после короткого боя заняли его. Части 1-го конного корпуса повели наступление на Султан-Сала с запада и востока. Противник был окружен. Незначительным его остаткам удалось отступить к Ростову. Преследуя их, части 1-го конного корпуса 9 января ворвались в Ростов, но под натиском резервных сил белых были вынуждены отступить. В это же время части 33-й с/д перешли в решительное наступление на Ростов с севера и около 15 часов заняли его без боя. Части 1-й конной армии заняли Нахичевань. Части 16-й с/д совместно с частями 21 с/д 10 января заняли Новочеркасск. Войска Белой армии, сравнительно легко уступив Ростов, Новочеркасск и Нахичевань, оказали упорное сопротивление при форсировании Дона и на территориях к югу от него.

25-27 февраля 1920 г. южнее стратегически важного Среднего Егорлыка происходит самое крупное за всю историю Гражданской войны встречное конное сражение численностью до 25 тысяч сабель с обеих сторон, в котором конница генерала Павлова терпит поражение и отступает к Егорлыцкой. К весне 1920 г. в тылу белых активно действует 12-тысячная партизанская армия, так называемые «зеленые», оказывающая существенную помощь пяти наступающим армиям красных, под ударами которых фронт разваливается, и начинается массовый переход казаков на сторону «зеленых». Добровольческая армия с остатками казачьих частей отступает к Новороссийску. 26-27 марта 1920 г. 40-тысячный Добровольческий корпус из Новороссийска уходит морем в Крым. На Дону и прилегающих территориях окончательно устанавливается советская власть.

*************************

Если раньше революция и гражданская война рассматривались исключительно как героический подвиг сражавшегося за правое дело народа, то сейчас революция оценивается как трагическая страница в истории. Но, тем не менее, это наша история, которую надо знать, и на ошибках которой надо учиться. Бесспорно, и революция, и гражданская война принесли огромное количество жертв. Расценивать последствия этих событий мы можем по-разному. Но Красная Могила, как и многие памятники того времени, это часть нашего культурного наследия, которое мы должны беречь и сохранять для будущих поколений.

Наш край в годы революционных событий 1917 года, Гражданской войны и иностранной интервенции

Неудачи на германском фронте, царившие в стране разруха и голод, вызванные войной, подогревали революционную ситуацию в стране и, прежде всего, в столице. Война, которая шла уже третий год, напоминала о себе постоянно. А.М.Горький писал в эти дни: «Третий год мы живем в кровавом кошмаре и — озверели, обезумели. Искусство возбуждает жажду крови, убийства, разрушения; наука, изнасилованная милитаризмом, покорно служит массовому уничтожению людей. Эта война — самоубийство Европы». В Петрограде проходят митинги, забастовки. К антивоенным лозунгам «Долой войну!» добавляются «Долой самодержавие!».

События февраля 1917 года развивались стремительно. Начавшаяся 23 февраля с демонстраций и митингов революция уже 27 февраля переросла в вооруженное восстание, а 2 марта Николай II отрекся от престола. Весть о победе Февральской революции и свержении царского самодержавия быстро разнеслась по всей губернии. На местах создаются новые формы власти. В уездах все большее значение приобретают Советы. Были созданы органы народного управления и в наших краях. После Февральской революции на Калищенских заводах начал действовать Совет рабочих депутатов. В сентябре 1917 года в деревне Старое Калище был создан отряд Красной Гвардии, который поддерживал порядок в поселке и на заводах. В октябре месяце на Калищенском стекольном заводе возник Союз социалистической молодежи.

После Октябрьского Вооруженного восстания власть перешла к большевикам. В ноябре-декабре 1917 года Советская власть была установлена в большей части уездов. В декабре на выборах в Учредительное собрание за список большевиков голосовало 98% избирателей поселка-завода Калище (в целом же по уезду — только 50%). Калищенские красногвардейцы помогали районному комитету РСДРП(б) в Ораниенбауме сформировать свой отряд Красной гвардии. Во главе сформированного отряда встал рабочий Калищенского зеркального завода большевик И.И.Волков. Постановлением губисполкома от 1 марта 1918 года земства и земские управы упразднялись. Их заменяли Советы. В январе 1918 года были избраны Ковашский волостной совет и Калищенский сельсовет. «Стекольщики и рыбаки послали… своих представителей с наказом проводить в жизнь ленинские декреты о мире, о земле».

1 мая в Калищах прошла демонстрация — красногвардейцы шагали с красными флагами, алыми бантами в петлицах от Калищ до Устья.

Не во всей губернии установление власти Советов большевиков проходило гладко. В «глубинке» сопротивление большевикам продолжалось до осени 1918 года. Далеко не все меры новой власти были популярны в деревне. Неприятие их приводило к вооруженным выступлениям крестьян. Летом 1918 года Петроградскую губернию захватила гражданская война. В августе вспыхнуло 37 антисоветских мятежей, 6 из которых были подавлены с помощью оружия. Ингрия, заселенная в основном крепкими середняками-единоличниками, разделилась на «красных» и «белых».

Положение усугублялось тем, что к гражданской войне добавилась иностранная интервенция. 18 февраля 1918 года с юго-запада на Петроград начали наступать немецкие войска. На северном направлении с помощью немецких войск развернули военные действия белофинны. Создалась угрожающая для столицы обстановка. Проходивший в это время губернский съезд Советов призвал всех способных носить оружие вступить в ряды Красной Армии. Было сформировано несколько отрядов красноармейцев.

После упорных боев только что созданная Красная Армия остановила под Псковом и Нарвой немецкое наступление. (Эти первые победы красноармейцев были одержаны 23 февраля, отсюда — установление праздника Дня Красной (Советской) Армии, теперь переименованного в День Защитника Отечества). 3 марта был подписан мир с Германией. Военные действия на Петроградском направлении были прекращены. Но ненадолго…

Смертельный удар Советской власти нанес бы захват Петрограда — пролетарского центра и базы Балтийского флота. И потому территория Петроградской губернии в 1919 году становится местом ожесточенных боев. Плацдармом для наступления белогвардейского Северного корпуса на Петроград стала Эстония. 13 мая 1919 года началось наступление белогвардейцев от Нарвы в направлении Ямбург — Красное Село. Непосредственное руководство наступавшей группировкой белых войск осуществлял генерал А.П.Родзянко. Но вскоре в руководстве произошли серьезные перестановки и во главе Северной армии, согласно указу «Верховного правителя России» А.В.Колчака, встал генерал от инфантерии Н.Н.Юденич. 10 июня 1919 года он стал «главнокомандующим всеми российскими сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против большевиков на Северо-Западном фронте». На Юденича — героя I-й мировой войны, не знавшего на ней поражений, возлагались большие надежды в походе на большевистский Петроград. Юденичу помогала английская эскадра, 15 мая высадившая десант в устье Луги. В это же время эстонские и английские корабли обстреляли из пушек побережье Копорской губы и шепелевский маяк.

В развернувшемся на суше наступлении вместе с белогвардейцами наступал сформированный Ингерманландский полк (он был скомплектован частично из тех, кто покинул Советскую Россию после революции, частично — из ингерманландцев, проживавших на территориях, которые были заняты белогвардейцами). 17 мая войска Юденича вошли в Ямбург. В этот же день белому десанту удалось высадиться на мысе Пейпия и захватить деревню Систо-Палкино. Ранним утром они двинулись к Керново. Расчет был прост: пока красноармейцы придут в себя, можно будет с ходу овладеть деревней и форсировать Воронку. Но наступающих у деревни встретил огнем 1-й Кронштадтский полк. Ценой потерь полк некоторое время сдерживал натиск белых, но затем отступил и занял оборону по берегу реки Коваш. 24 мая Ингерманландский полк выбил красных из Копорья. Фронт установился по реке Коваш по линии Калище — Коваши — Усть-Рудицы. Однако 11 июня фронт на этой линии был прорван, и белые приблизились к форту Красная Горка на расстояние 7-8 километров. Создалось угрожающее положение, которое усугубилось произошедшими на форту событиями.

Возглавил мятеж бывший поручик царской армии Николай Неклюдов. По его приказу были арестованы все коммунисты и комсомольцы (около 400 человек), незадолго до этого прибывшие на форт. Среди них находился председатель Кронштадтского Совета Мартынов. Многих расстреляли на территории форта, других 14 июня, когда стало ясно, что мятеж провалился, погнали в тыл по дороге от фортов на Коваши — Калище — Керново. Их группами расстреливали в деревнях по пути следования, но большинство из арестованных (человек 200 — 300) встретили свой смертный час в деревне Керново на берегу реки Воронка.

Мятеж был подавлен силами мощных орудий Балтийского флота и наступлением с суши специально сформированной Береговой группы. Против мятежников были выставлены 10 гидросамолетов, 2 броневика и бронепоезд. Руководил подавлением мятежа и дальнейшим наступлением на Юденича И.В.Сталин. (Сталин — уполномоченный Совета Обороны, был направлен в Петроград 17 мая для руководства обороной города). В Ораниенбаум Сталин прибыл 14 июня. А 15 июня началось наступление на мятежников. Основной бой произошел у деревни Большие Борки. В половине первого ночи над Красной Горкой взвился красный флаг. Серая Лошадь сдалась без боя, на Обручеве солдаты арестовали заговорщиков. 16 июня Сталин телеграфировал Ленину: «Быстрое взятие Горки объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязыванию своих собственных». В тот же день Сталин провел на Красной Горке митинг. Форт переименовали в Краснофлотский (впоследствии ему присвоят имя Фрунзе), а форт Серая Лошадь назовут Передовой.

После подавления мятежа началось общее успешное наступление Красной Армии на армию Юденича. В первые же дни были освобождены все «наши» деревни и вся Копорская земля. Но в течение всего лета и осени 1919 года не прекращались стычки с противником в Копорской губе Финского залива. Эсминцы «Гавриил», «Константин», «Свобода» и «Азард» вели бои с английскими миноносцами. Всех их, кроме «Азарда», постигла трагическая участь: они подорвались на минном заграждении и затонули в ночь с 20 на 21 октября (500 человек погибли, 25 — спаслись).

11 октября при поддержке английских танков белогвардейцами был вновь захвачен Ямбург. Для захвата береговых фортов противник высадил крупный десант. Красноармейцы вынуждены были отойти в район Шепелево. Однако при помощи моряков и орудий фортов белогвардейцы были оттеснены к реке Коваш. На южных подступах к Петрограду Юденич дошел до Пулковских высот. Снова над «колыбелью революции» нависла смертельная опасность.

Только помощь резервных сил из Центральной России спасла положение Петрограда. К декабрю 1919 года на территории губернии, очищенной от белогвардейцев, повсеместно была восстановлена Советская власть.

О страшных событиях гражданской войны напоминают памятники, установленные на нашей земле. На красногорском берегу сооружен мемориал фортам Красная Горка и Серая Лошадь. На горизонтальной стеле высечены имена погибших на фортах и названия затонувших эсминцев (1975г., автор Понамарев). У дороги в деревне Керново стоит обелиск из красного гранита в память о расстрелянных здесь коммунистах мятежниками с Красной Горки. Сохранился памятник погибшим в 1919 году в деревне Готобужи (сама деревня была уничтожена в годы Великой Отечественной войны). На Калищенском кладбище сооружен памятник на могиле Альберта Брандта — секретаря молодежной рабочей коммунистической организации, расстрелянного белогвардейцами в мае 1919 года на территории стекольного завода (1987г., автор арх. Ю.Савченко). В деревне Коваши на могиле расстрелянных советских работников Федорова (секретарь Ковашского волисполкома) и Иванова (председатель комбеда) установлен обелиск.

Обновлено: 09.01.2023

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг.

Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Наш край в годы революции и гражданской войны.

Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг. (9 часов)

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.

Советский Союз в 1929–1941 гг.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные подсобные хозяйства колхозников.

Вы здесь: Главная ГОРОД История города Сосновый Бор Наш край в годы революционных событий 1917 года

Наш край в годы революционных событий 1917 года, Гражданской войны и иностранной интервенции

События февраля 1917 года развивались стремительно. Начавшаяся 23 февраля с демонстраций и митингов революция уже 27 февраля переросла в вооруженное восстание, а 2 марта Николай II отрекся от престола. Весть о победе Февральской революции и свержении царского самодержавия быстро разнеслась по всей губернии. На местах создаются новые формы власти. В уездах все большее значение приобретают Советы. Были созданы органы народного управления и в наших краях. После Февральской революции на Калищенских заводах начал действовать Совет рабочих депутатов. В сентябре 1917 года в деревне Старое Калище был создан отряд Красной Гвардии, который поддерживал порядок в поселке и на заводах. В октябре месяце на Калищенском стекольном заводе возник Союз социалистической молодежи.

1 мая в Калищах прошла демонстрация — красногвардейцы шагали с красными флагами, алыми бантами в петлицах от Калищ до Устья.

Положение усугублялось тем, что к гражданской войне добавилась иностранная интервенция. 18 февраля 1918 года с юго-запада на Петроград начали наступать немецкие войска. На северном направлении с помощью немецких войск развернули военные действия белофинны. Создалась угрожающая для столицы обстановка. Проходивший в это время губернский съезд Советов призвал всех способных носить оружие вступить в ряды Красной Армии. Было сформировано несколько отрядов красноармейцев.

После упорных боев только что созданная Красная Армия остановила под Псковом и Нарвой немецкое наступление. (Эти первые победы красноармейцев были одержаны 23 февраля, отсюда — установление праздника Дня Красной (Советской) Армии, теперь переименованного в День Защитника Отечества). 3 марта был подписан мир с Германией. Военные действия на Петроградском направлении были прекращены. Но ненадолго.

В развернувшемся на суше наступлении вместе с белогвардейцами наступал сформированный Ингерманландский полк (он был скомплектован частично из тех, кто покинул Советскую Россию после революции, частично — из ингерманландцев, проживавших на территориях, которые были заняты белогвардейцами). 17 мая войска Юденича вошли в Ямбург. В этот же день белому десанту удалось высадиться на мысе Пейпия и захватить деревню Систо-Палкино. Ранним утром они двинулись к Керново. Расчет был прост: пока красноармейцы придут в себя, можно будет с ходу овладеть деревней и форсировать Воронку. Но наступающих у деревни встретил огнем 1-й Кронштадтский полк. Ценой потерь полк некоторое время сдерживал натиск белых, но затем отступил и занял оборону по берегу реки Коваш. 24 мая Ингерманландский полк выбил красных из Копорья. Фронт установился по реке Коваш по линии Калище — Коваши — Усть-Рудицы. Однако 11 июня фронт на этой линии был прорван, и белые приблизились к форту Красная Горка на расстояние 7-8 километров. Создалось угрожающее положение, которое усугубилось произошедшими на форту событиями.

Возглавил мятеж бывший поручик царской армии Николай Неклюдов. По его приказу были арестованы все коммунисты и комсомольцы (около 400 человек), незадолго до этого прибывшие на форт. Среди них находился председатель Кронштадтского Совета Мартынов. Многих расстреляли на территории форта, других 14 июня, когда стало ясно, что мятеж провалился, погнали в тыл по дороге от фортов на Коваши — Калище — Керново. Их группами расстреливали в деревнях по пути следования, но большинство из арестованных (человек 200 — 300) встретили свой смертный час в деревне Керново на берегу реки Воронка.

Только помощь резервных сил из Центральной России спасла положение Петрограда. К декабрю 1919 года на территории губернии, очищенной от белогвардейцев, повсеместно была восстановлена Советская власть.

О страшных событиях гражданской войны напоминают памятники, установленные на нашей земле. На красногорском берегу сооружен мемориал фортам Красная Горка и Серая Лошадь. На горизонтальной стеле высечены имена погибших на фортах и названия затонувших эсминцев (1975г., автор Понамарев). У дороги в деревне Керново стоит обелиск из красного гранита в память о расстрелянных здесь коммунистах мятежниками с Красной Горки. Сохранился памятник погибшим в 1919 году в деревне Готобужи (сама деревня была уничтожена в годы Великой Отечественной войны). На Калищенском кладбище сооружен памятник на могиле Альберта Брандта — секретаря молодежной рабочей коммунистической организации, расстрелянного белогвардейцами в мае 1919 года на территории стекольного завода (1987г., автор арх. Ю.Савченко). В деревне Коваши на могиле расстрелянных советских работников Федорова (секретарь Ковашского волисполкома) и Иванова (председатель комбеда) установлен обелиск.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

В 1665 г. на берегу реки Ляги поселился крестьянин по фамилии Кочнев, основав поселение, которое стало называться Кочневской слободой. Первые поселенцы были из деревни Кочневой Алапаевского района. Поселенцы бежали от непосильных налогов и повинностей в труднодоступные, необжитые места. Немного истории

В 1698 году возникает деревня Мельникова из беглых крестьян Мельниковых Белослудской слободы Ирбитского района. Поселение возникло также на левом берегу Ляги, в шести верстах от Кочнево. В 1700 году жители Кочневской слободы Кочневы основали выше по течению реки Ляги, в десяти верстах, деревню Малая Кочнева (переименованная спустя два века в Ерзовку). В это же время из крестьян Шумковых — выходцев из Новопышминской слободы Сухоложского района- возникает деревня Шумкова (Шумки). Вскоре сюда прибывают Савины – из Знаменской слободы, Бекетовы, Пановы, Осиповы – из Новопышминской (Сухоложского района). стр. 8 1698 г. 1665 г. 1700 г. 1700 г.

Наш край в годы гражданской войны

14 марта 1918 года на общеволостном собрании было принято решение о роспуске волостного управления и установлении советской власти на всей территории Кочневской волости. 15 марта во всех населенных пунктах были проведены выборы депутатов в сельские (в деревнях) и волостной советы. Сессии депутатов избрали исполнительные комитеты (исполкомы) сельских и волостного советов. Избранный исполком волостного совета: 1. Кочнев Григорий Никитич, председатель исполкома. 2. Кочнев Михаил Ефимович, секретарь исполкома. 3. Бекетов Иван Егорович, военный комиссар волости. 4. Некрасов Леонтий Федотович, казначей. Стр . 75 Кочнев Григорий Никитич Бекетов Иван Егорович

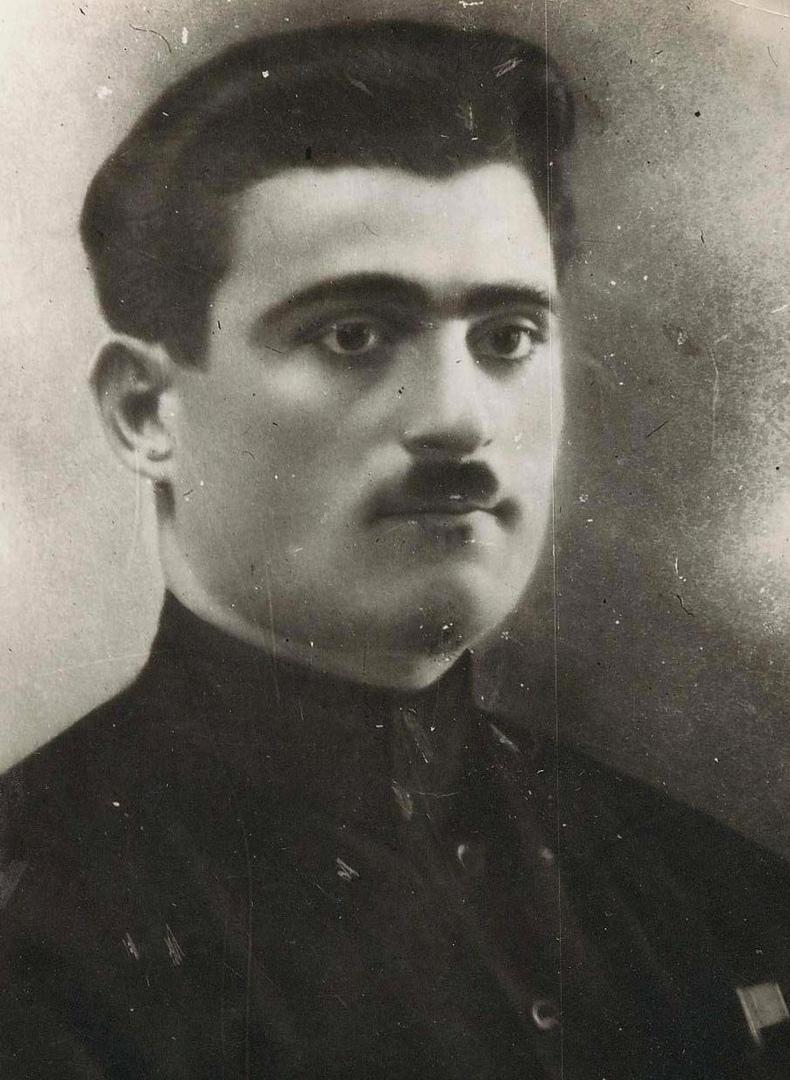

Установившуюся советскую власть, необходимость было защищать. Начались покушения на жизнь советских служащих. Был убит председатель Желонского сельсовета Белошейкин Т. А. Трижды было организовано нападение на волостной исполком. Борьбу с контрреволюцией возглавляет военный комиссар Бекетов И. Е. организует дружину из 200 человек. Обучают их военному делу добровольцы из унтер-офицеров бывшей царской армии. Плац для обучения был выбран за кочневским мостом (традиционное место проводов на срочную службу в армию и на войну). Когда возникла угроза наступления белогвардейцев в начале лета 1918 года, волисполком организует отряды красных партизан: 1-й отряд (50 человек) – под командованием Неустроева Демин Николаевич, 2-й отряд (100 человек) – под командованием Бекетова Иван Егорович, 3-й отряд (400 человек) – под командованием Некрасов Леонтий Федотович. Стр.74 Некрасов Леонтий Федотович

Председатель волисполкома Кочнев Григорий Никитич, организует эвакуацию документов и имущества, уходит в отряд Некрасова, который уже находился под Ирбитским заводом. Отряд Неустроева Демида Николаевича направлен был в Камышлов и далее к Шадринску, на пути к которому приняли бой с белогвардейцами 30 июня 1918 года. В районе Камышлова вступает в бой отряд Бекетова.

Противники советской власти с нетерпением ждали прихода белых. По доносу Королева Афанасия Веденеевича в Кочнево нагрянули из Квашнино белоказаки, схватили семьи красных партизан и бросили в арестные помещения. Об этом узнали в отряде Бекетова, который немедленно подошел к Желонкам, маскируясь под белых, сняли караул, и арестованные были освобождены, затем быстро эвакуированы 60 семей красных партизан. Для захвата семей и партизан местный осведомитель Бекетов Никита Титыч приводит карателей из Ново-Пышмы. Когда партизаны разошлись по избам, каратели ворвались в деревню и окружили дома. Бекетов И. Е. удачно пробился сквозь наседавших карателей, вскоре догнал свой отряд. Всех оставшихся партизан каратели схватили, пытали и расстреляли. Тела погибших были брошены в ямы на скотском кладбище и зарыты.

Здесь похоронены расстрелянные красноармейцы из отряда Бекетова Ивана Егоровича: 1.Крапивин — комиссар 2.Бекетов Сергей Григорьевич 3.Бекетов Емельян Семёнович 4.Бекетов Павел Петрович 5.Бекетов Семён Васильевич 6.Осипов Иван Ильич 7.Тимофеев Иван Савельевич Организатор захоронения житель д. Шумки брат Ивана Егоровича- Бекетов Максим Егорович Памятник установлен в 1984 г. Братская могила в д.Шумки

Кавалерийский отряд Бекетова И. Е., пройдя путь мелкими боями через Таушкан – Ирбитские вершины (ныне п. Алтынай Сухоложского района), Покровское – Реж, отступает с боями через леса и болота к Кушве. Здесь отряд вливается в состав Путиловского кавалерийского полка, в составе которого двигается до Камы. Отряд Неустроева Д. Н., участвовавший в боях под селом Тамакульским, отступает к ирбитскому заводу и в бою под деревней Шмаковой сливается с отрядом Некрасова Л. Ф. Далее вместе отряды вошли в состав Камышловского полка. Из кочневцев был сформирован 2-й батальон и его командиром был назначен Некрасов Л. Ф. Полк с ожесточенными боями отступал в сторону Нижнего Тагила. Некрасов заменил погибшего в бою за Верхнюю Туру командира полка Швельниса Б. И.

Общие сведения об участниках гражданской войны Всего участников гражданской войны, воевавших на стороне советской власти и Красной армии – 630 человек, в том числе добровольцев – 463 человека, мобилизованных в Красную армию: в 1919 году – 53 человека, в 1920 году – 114 человек. Участие в войне по населенным пунктам Кочневской волости выглядело следующим образом:стр.72 Населенный пункт Всего Добровольцы Мобилизованные Погибло с.Кочневское 155 101 54 26 д. Желонки 173 131 42 18 д. Ерзовка 20 14 6 2 д. Шумки 76 56 20 16 д. Мельникова 110 79 21 12 д. Большая Аникина 54 41 13 1 д. Малая Аникина 43 41 2

Комментарий. В списке указаны имена участников гражданской войны, воевавших на стороне советской власти и Красной Армии, а также пострадавших мирных жителей в ходе карательных операций со стороны колчаковских войск. Из-за отсутствия документальных источников, а также с учетом воспоминаний старожилов, непосредственных участников на стороне белого движения не обнаружено, за исключением отдельных случаев среди местных жителей по оказанию помощи карателям. Большое число участников-добровольцев (463 человека, или 73% от общего числа участников войны) объясняется активной и успешной работой со стороны руководителей новой власти (И. Е. Бекетов, Л. Ф. Некрасов, Г. Н. Кочнев и др.). Малое число мобилизованных в Красную Армию в 1919 году объясняется тем, что Кочневская волость была освобождена от колчаковских войск 1 августа 1919 года.

ЦЕЛИ УРОКА: формирование знаний по истории Гражданской войны на территории родного края.

- изучить боевые действия Красной армии на территории Городищенского района в ходе обороны Царицына;

- изучить боевые действия белогвардейцев на территории Городищенского района в ходе захвата Царицына.

Планируемые результаты:

- Владеть смысловым чтением –самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию, анализировать полученную информацию, устанавливать причинно-следственные связи.

- Определять цель, проблему урока, выдвигать версии, планировать результаты достижения цели.

- Умение работать в группе, Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.

- Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции.

- компьютерная презентация, мультимедийное оборудование, выставка книг по Гражданской войне, ноутбуки для учащихся (с выходом в интернет).

| Дидактическая структура урока | Деятельность учителя | Деятельность учеников |

| Создание проблемной ситуации | С какими историческими событиями г. Волгограда, в том числе и Городище, связан Комсомольский сад? | Сталинградская битва; |

Название связано с юбилейной датой комсомольской организации;

Сформулируйте проблему урока.

Изучить историю Гражданской войны на территории родного края.

Исследовать с помощью интернет-сайтов и дополнительной литературы боевые действия Красной армии на территории Городищенского района в ходе обороны Царицына.

Задание группе №2.

После Октябрьской революции 1918 года началась Гражданская война. На Северном Кавказе была образована Добровольческая армия под командованием Деникина, на Урале действовали казаки А.К. Дутова, к Царицыну подходили войска донских казаков во главе с П.Н. Красновым. В этой обстановке Коммунистическая партия и Советское правительство с предельной ясностью сформулировали главную задачу момента. 22 октября 1918 г. на объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профсоюзов по докладу В. И. Ленина было принято решение: “На укрепление Южного фронта, на создание и вооружение несравненно более могучей Красной Армии, чем теперь, необходимо обратить самое усиленное внимание”. Южному фронту ставилась задача разбить белоказачью армию Краснова и “добровольческую” армию Деникина раньше, чем они успеют получить помощь от Антанты. В своих воспоминаниях Врангель указывается на важность захвата Царицына для всего белогвардейского наступления: “. ежели Царицынская операция будет сорвана, то к нулю рано или поздно будут сведены и успехи других армий. ”.

Советское правительство проводило работу среди бойцов и местного населения по разъяснению справедливых целей войны и своей политики.

И все же соединения Южного фронта не были готовы к широкому и организованному наступлению против белогвардейцев. Остро ощущался недостаток боеприпасов. Часть бойцов не получила зимнего обмундирования. Значительные трудности встречались и в снабжении продуктами питания.

В течение многих месяцев под Царицыном шли с переменным успехом тяжелые бои главным образом с казачьими полками генерала Краснова. 10 армия красных была разгромлена. Она за три дня потеряла около 15 000 пленных, 55 орудий и 150 пулеметов.

Путь к Царицыну и Волге был открыт. Перед Кавказской армией ставилась задача овладеть Царицыном . На подступах к которому находилось небольшое село Городище, которое оказывается в полосе северного участка Царицынского фронта.

12 августа 1918 года 5-й советский полк разгрузился на станции Городище. Он был сформирован из казаков-добровольцев из Калача, Качалинской и Иловлинской станиц. Командовал полком П.В. Чекунов (которому шёл тридцать второй год) . Здесь же сосредоточились полки и отряды, отошедшие из других станиц и волостей. Утром 12 августа 1918 5-й полк получил приказ занять оборонительные позиции в районе села Городище, в семи километрах от Царицына.

Заняв оборону, бойцы сразу же приступили к дооборудованию своих позиций. Полк должен был вступить в бой со дня на день. Положение на фронте становилось всё серьёзнее. Красная армия несла потери. Советское руководство направляет на защиту Царицына Доно-Ставропольскую бригаду под командованием Г.Г. Колпакова, которая ведёт бои в районе Гумрак-Городище. На северном участке фронта сражается стрелковая бригада имени III Интернационала (командующий Я.В.Сорокин), кавалерийская бригада К.Ф. Фёдорова. На защиту города встали рабочие-добровольцы.

В результате ожесточённых боёв Городище и подступы к Царицыну были освобождены. Белогвардейцы отброшены к Котлубани.

В декабре 1918 сосредоточив против 10-й армии 31 тыс. штыков и сабель, 112 орудий, 5 бронепоездов командующий группировкой генерал Мамонтов начал третье наступление на Царицын. Оно развернулось в условиях смены командования 10-й армии. Новым командующим 10-й армии 26 декабря 1918 был назначен А.И. Егоров (бывший полковник). В его распоряжении оставалось 34 тыс. штыков и сабель, 200 орудий, 13 бронепоездов и почти полное отсутствие боеприпасов.

Линия обороны проходила от Пичуги через п. Городище-Гумрак-Ельшанку-Бекетовку — ст. Сарепту. Общее наступление началось 11 января, а 14-16 января начались ожесточённые бои в посёлке Городище. В это время в посёлке стояли полки Морозовско-Донецкой дивизии. Эти дни можно считать самыми трагичными. Январь, столбик термометра показывал до сорока градусов морозов. В ночь на 16 января, пользуясь темнотой белогвардейцы по балке Мокрая Мечётка прорвали оборону защитников посёлка. Начался жестокий бой. На улицах рвались снаряды. Среди бойцов началась паника.

Чтобы прорвать кольцо окружения командарм А.И. Егоров сформировал особую кавдивизию из двух бригад и автобронедивизиона под командованием Б.М. Думенко и бросил ее, в бой на участке Пичуга-Дубовка.

Противник был отброшен и дивизия устремилась на тылы и резервные части противника, углубляясь на северо-запад, к железнодорожной станции в Разгуляевке. Действия дивизии с тыла ослабели нажим противника с фронта, а когда дивизия совершив стремительный рейд, снова вышла к Царицыну и обрушилась на противника в районе Городище – Гумрак, зажав его между двух огней, разгром был полный. В это же время в Городище перегруппировавшиеся к этому времени войска Красной армии сумели выбить противника из села, захватив более 200 пленных.

12 января 1919 года по приказу А.И. Егорова первая бригада кавалерийской дивизии, которой командовал С.М. Будённый, выполняя боевую задачу: овладеть Пичугой и Дубовкой, чтобы снять угрозу выхода противника севернее Царицына и тем самым восстановить положение на северо-востоке от города, соединив Камышинский боевой участок с общим фронтом обороны армии, наступает через Городище, Орловку, Ерзовку.

Красная пехота, занявшая оборону у Городище, увидев огромную массу несущейся на нее конницы, начала было отходить. Однако пулеметные подразделения остались на месте и открыли сильный огонь. Белогвардейцы не могли повернуть назад под нажимом Красной армии. Попав под пулеметный огонь, они повернули резко на юг и помчались вдоль линии обороны нашей пехоты. Части дивизии еще глубже врезались в конную массу противника. Спасаясь от гибели, белогвардейцы хлынули к Гумраку, где стояли два наших бронепоезда, которые открыли по ним ураганный огонь. Белогвардейцы отпрянули назад и лицом к лицу столкнулись с полками кавдивизии.

Все перемешалось, началась отчаянная рубка. Бой продолжался под неослабевающим огнем бронепоездов. Когда в бою все перемешалось, огонь наших бронепоездов стал одинаково опасен как для противника, так и для нас.

К этому времени наша пехота, занимавшая оборону в районе Городище, поняла, что происходит перед ее фронтом. По всей линии обороны поднялись тысячи бойцов и командиров пехотинцев, и раскатистое несмолкаемое “Ура” покатилось по степи. Бойцы размахивали винтовками, кидали вверх шапки, бурно приветствуя своих славных братьев по оружию — красных кавалеристов, которые на их глазах громили конницу белых.

К середине февраля боевая задача была выполнена. Опасность наступления белых на Царицын была устранена.

Все время, пока Кавказская армия находилась в Царицыне, было занято белогвардейцами и Городище. В конце августа 1919 года командующий белогвардейской Кавказской армией генерал-лейтенант барон Петр Врангель лично руководил боем у села Городище и соседнего с ним села Уваровка, в результате которого было остановлено наступление Красной армии на белый Царицын.

Одну из решающих ролей в городищенской победе белых сыграли казачьи артиллеристы, огнем своей батареи, выставленной напротив главного сельского храма Всех Скорбящих Радость, подавившие натиск красногвардейских отрядов матросов. По данным царицынской печати, во время этого боя погибли несколько сотен человек, а Царицын остался под контролем барона Врангеля еще на четыре месяца. По воспоминанием очевидцев, барон Врангель на своем черном “Форде” бесстрашно носился под огнем красных по склону Разгуляевской горы, у подножия которой расположено Городище.

С начала октября 1919 года бои постепенно перемещаются в район Ерзовки – Дубовки. И в начале января 1920 года части 10-й армии начали активное наступление. С севера двигалась к Царицыну 37-я стрелковая дивизия под командованием Павла Ефимовича Дыбенко. На пути её наступления находился наш посёлок. Считается, что Городище было освобождено уже 2 января 1920 года, так как 3 января был освобождён Царицын.

Закончилась Гражданская война. В этой войне не было правых и виноватых, победителей и побежденных. Не осталось живых свидетелей кровавой драмы XX века. Но посёлок Городище хранит одну из легенд, связанную с именем барона Врангеля. В ней рассказывается о подземном ходе, который якобы ведет из городищенского храма к источнику. Считается, что этот ход был прорыт значительно раньше, еще в XIX веке, но был засыпан в 20-е годы, после закрытия храма Всех Скорбящих Радость. Так что после Гражданской войны советская власть рисковать не стала. Сначала закрыли церковь, а потом засыпали ход. А может, и наоборот. Легенда же осталась.

Вы узнали, что Гражданская война не обошла стороной Царицын, и о том, какие кровопролитные бои шли на территории нашего посёлка узнали, читая воспоминания очевидцев тех страшных лет. Познакомились с историей сражений на северных подступах к Царицыну в годы Гражданской войны, изучили ход боевых сражений в п. Городище.

Читайте также:

- Открыто ли сообщение с венгрией

- Сообщение про белую розу

- Сообщение движение декабристов воцарение николая i

- Сообщение про гору тянь шань

- Профилактика деформации скелета у детей сообщение

1917-1922 гг. – сложный, кровавый, переломный период в нашей истории, на который пришлось две революции, сокрушивших Российскую империю, и вызванная ими гражданская война. Она началась вскоре после захвата власти большевиками и установления их диктатуры.

Главными причинами гражданской войны стали: обострение социально-экономических и политических противоречий из-за репрессий советской власти и массового изъятия ею собственности у населения; разгон Учредительного собрания; неприятие противниками большевиков грабительских условий Брестского мира с Германией.

Выделяется несколько этапов гражданской войны. С ноября 1917-го по май 1918 года это был период локальных столкновений, связанных с установлением власти большевиков на местах. С мая 1918-го по ноябрь 1920 года – фронтовой период, когда сошлись в схватке многотысячные регулярные армии красных и белых. С ноября 1920-го по 1922 год – снова период локальных боестолкновений, связанных с подавлением большевиками антисоветских восстаний в различных регионах.

Подробнее хотелось бы остановиться на двух важных событиях гражданской войны. Это оборона красного Царицына в июне – октябре 1918 года и изгнание белой армии генерала Петра Врангеля из Крыма в ноябре 1920 года.

В первом событии ключевую роль сыграл Иосиф Сталин. Приехав в Царицын 6 июня 1918 года в качестве представителя Совета Народных Комиссаров по хлебозаготовкам, Сталин решительно взял в свои руки всю полноту власти в городе и организовал его оборону от донских казаков атамана Краснова. Краснов, окрылённый успехами Донского восстания, в июле 1918-го бросил казачьи полки в наступление на Царицын и добился значительных успехов. В частности, конная группа генерала Фицхелаурова вышла на Волгу севернее Царицына, нарушив связь большевистского руководства города с Москвой.

Но к концу августа казаки были остановлены на ближних подступах к Царицыну, а затем красноармейцы переломили ситуацию и пошли в контрнаступление. 7 сентября казачьи войска были вытеснены за Дон. 17 сентября донцы под командованием генерала Денисова вновь попытались захватить Царицын, но к началу октября их наступление было отбито. При этом, в городе для пополнения обороняющих его красноармейских отрядов Сталиным была проведена добровольно-принудительная мобилизация.

Причиной сражений под Царицыным было стремление командования белых казаков развить успехи восстания на Дону и захватить стратегически важный город. Следствием того, что красным удалось этот город отстоять – постепенный переход стратегической инициативы в данном регионе к красноармейцам. Оборона Царицына сыграла очень важную роль в событиях гражданской войны.

Изгнание белых из Крыма в ноябре 1920 года проходило в условиях, когда Белое движение больше не имело контролируемых районов на территории европейской России, а его войска таяли на глазах. Силы Красной армии, получившей поддержку основной части народа, наоборот, усилились многократно. По этой причине сопротивление белогвардейцев было сравнительно легко сломлено красными.

Важную роль в успехе взятия Крыма сыграл военачальник РККА Михаил Васильевич Фрунзе. Решительные действия войск Южного фронта, которым он командовал, привели к тому, что белогвардейцы начали срочно эвакуироваться на кораблях и бежать из России сразу после того, как красные прорвали их оборону на Перекопе, 11 октября 1920 года.

Официальный приказ об эвакуации белой армии и «всех, кто разделяет её крестный путь» генерал Врангель дал лишь через месяц – 11 ноября. Отступающая армия разбилась на две группы: первая покидала Россию из Севастополя и Ялты, вторая – из Керчи и Феодосии. Следствиями изгнания белых из Крыма стало образование многотысячной русской эмигрантской диаспоры за границей и окончательная победа советской власти во всех европейских регионах страны.

События и процессы, связанные с гражданской войной, сыграли очень важную роль в истории России и изменили весь её дальнейший ход. Непримиримое вооружённое противостояние красных и белых принесло многомиллионные жертвы населению нашей страны, до предела разорило её экономику.

Многие тысячи русских людей, спасаясь от преследований большевиков, были вынуждены навсегда покинуть Родину. Их потомки стали уже гражданами других государств, сохранив лишь малую частицу национального самосознания русского человека. Либо – полностью ассимилировались, растворились среди иностранного населения. На всей территории нашей страны установилась советская власть, продлившаяся вплоть до распада СССР в 1991 году.

- Сочинения

- По литературе

- Шолохов

- Гражданская война – трагедия народа в романе Тихий Дон

Гражданская война — одно из самых страшных событий в истории России. Она погрузила Россию в глубокий экономический кризис (в конце Гражданской войны выяснилось, что порядка 60% железных дорог было уничтожено), породила ужасные события (Красный и Белый террор) и поставила вопрос существования суверенной России под вопрос (поскольку такие влиятельные иностранные государства, как США, Англия и Франция, решили воспользоваться слабостью страны, высадив свой десант).

Но самое страшное – гражданская война разделила общество, причем даже не на две фракции – красных и белых, но и на другие силы – зеленых, бандитов и разбойников, воспользовавшихся отсутствием власти и правоохранительных органов на многих территориях, а так же на простой народ, не понимавших, что происходит в их родной, некогда спокойной стране.

Воистину, именно по этой причине Гражданская война стала настоящей трагедий для большинства жителей России тех времен. И именно по этой причине Михаил Александрович Шолохов не мог обойти эту тему стороной и не передать потомкам информацию о тех ужасных событиях.

Перед описанием тех событий, Шолохов описывает мирный быт казаков, достаток их хозяйств, повседневный труд и удалой отдых. Их семьи жили в мире и взаимном уважении. Но после революции, общество разделилось, поставив перед ними вопрос: встать за белых, олицетворявших веру в прошлое, в царя и бога (т.е. первоначальные ценности казачества) или же присоединиться к красным, отрицавшим всё это, но обещавшим поострить новый, более справедливый мир всеобщего равенства и братства. Или же вовсе воспользоваться ситуацией, примкнуть к банде и нажить себе богатство в короткие сроки? Всё это дополняется массовыми убийствами им грабежами с обеих сторон, которые, как бы говорят нам о том, что любое решение будет неправильным.

Но та война не только разделила людей и подорвала их спокойную мирную жизнь. Она и ожесточила их. Противившийся любому бессмысленному насилию Григорий Мелихов запросто решает чужую участь, некогда спокойная и радостная Дарья Мелихова без лишних раздумий убивает Котлярова, которого без доказательно считает убийцей своего мужа. Жестокими стали все, грабежи, насилие и убийства стали повседневным явлением, отнюдь не став для людей нормой. Это скорее стало для них бесконечным ужасом, путей борьбы с которым никто не знает.

Таким образом, помимо экономических, политических и иных проблем, Гражданская война стала трагедией простого народа, разделив братьев , старых друзей и соседей на разные фракции, которые ожесточённо, сами не понимая за что, убивают друг друга. Всё, что было неотъемлемой частью жизни людей, сгорает в пламени войны, войны бессмысленной и беспощадной.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Эссе на тему: «Моё отношение к гражданской войне»

Эссе на тему: «Моё отношение к гражданской войне».

Гражданская война- одна из величайших народных трагедий, которая выпала на долю Российского государства. В ней нет и не может быть победителей и побеждённых. И не случайно её называют братоубийственной. Нам, потомкам, никогда не понять и не постичь, как стоявшие по разные стороны баррикад отцы и сыновья, братья, щедро и долго проливали кровь друг друга, как русские стреляли в русских. А ведь каждая из сторон сражалась за свою Россию, за её завтрашний день, который она видела и понимала по-своему.

Попробуем рассмотреть, каковы были причины столь ожесточённой борьбы и во имя каких целей проливалась кровь.

Наверное, я соглашусь со мнением многих историков, которые среди причин войны на первое место выделяют насильственный захват политической власти большевиками и изменение формы собственности. Большевики отказываются от принципов парламентаризма, разгоняют Учредительное собрание, что явилось крахом демократической альтернативой развития страны. Аграрная политика большевиков весной-летом 1918 года, которая фактически отменила Декрет о земле, заставила значительную часть населения усомниться в политике, которую проводили большевики. Кроме того, Брестский мир, заключённый советским правительством, в широких кругах российской интеллигенции был расценен как унизительный и грабительский для государства.

Итак, Гражданская война в России развязана. Как же ведёт себя в этой крайне тяжёлой обстановке советское руководство?

Одно из крупнейших свершений, я считаю, — это создание регулярной армии. Советская власть вернулась к армии старого типа, а это дисциплина, строгая иерархия и максимальная боеспособность. А статья 19 Конституции РСФСР, принятая пятым Всероссийским съездом Советов, возлагала на всех граждан республики обязанность защищать социалистическое отечество, устанавливала всеобщую воинскую повинность, причём «почётное право защищать революцию с оружием в руках» предоставлялось «только трудящимся».

Огромным плюсом в положительном исходе событий было и то, что на должность председателя Реввоенсовета был назначен Л.Д. Троцкий. Это был очень энергичный, решительный, жёсткий человек, который смог остановить волну партизанщины и анархии.

Следует отметить и то, что при формировании Красной армии привлекались старые офицерские кадры, бывшие офицеры царской армии, опытные боевые командиры.

В стране был провозглашён военный режим. Совет обороны, который возглавил В.И. Ленин, занимался важнейшими проблемами обеспечения обороноспособности Республики. Большевикам удалось мобилизовать все хозяйственные ресурсы.

Наверное, говоря о причинах победы большевиков, следует отметить и широкую поддержку советской власти среди рабочих и крестьян, и высокие организаторские способности коммунистических лидеров, позволившие сплотить общество, а так же пропаганду социальных и национально-освободительных целей войны.

Если говорить о причинах поражения Белого движения, то в первую очередь, на мой взгляд, следует отметить его разрозненность и наличие внутренних противоречий, что привело к невозможности выработки целостной программы. Возможно, белым целесообразнее было бы собрать главные силы в одном регионе, сделав его альтернативным центром, но они считали необходимым овладеть Москвой и Петроградом, а для этого требовалась значительная армия.

Гражданская война длилась 2 года. Кровопролитные бои, голод и болезни подкосили Россию. Советская страна лежала в развалинах. Экономика была в упадке. Те, кто не смог смириться с новым режимом, навсегда покинули свою Родину. На внешнеполитической арене Россия также ослабила свои позиции.

Но Советская республика смогла сохранить себя как единое государство и стала ядром для последующего объединения народов бывшей империи.

Сочинение на тему «Гражданская война»

Если какая либо страна вступает в войну с любой другой, всегда происходят ужасные вещи, события приобретают невыносимый характер: лишь ненависть и стремление защититься вынуждает людей убивать, убивать себе подобных, в итоге женщины и старики становятся навсегда одинокими, а дети сиротами, уничтожаются культурные и материальные ценности, разрушаются города. А у врага лишь одна цель — победить противника любой ценой. И у любой войны есть результат… кто-то побеждает и кто-то терпит поражение. Победа сладка и по какой-то причине оправдывает все потери, а вот поражение трагично и печально.

Гражданская война намного страшнее войны между враждующими странами. В один момент становятся тебе врагами именно друзья, соседи, жители этого же города, даже члены семьи. Чужими оказываются ранее близкие и дорогие люди. Попытку разобраться в таком страшном явлении, как гражданская война, предпринял М. А. Враг не внешний, а внутренний уничтожает страну изнутри, причем не всегда цели гражданской войны понятны, средства оправданы, а результат — определенный. Шолохов в романе «Тихий Дон». Посмотреть на событие глазами обычного человека, увидеть, как война изменила образ мыслей героя, на какие поступки подвигла — такова основа произведения. В романе показана жизнь Григория Мелехова и жизни других людей, «вплетенные» в неразбериху гражданской и Первой Мировой войн.

Внимание!

Если вам нужна помощь с академической работой, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 экспертов готовы помочь вам прямо сейчас.

Расчет стоимости Гарантии Отзывы

Шолохов начинает роман с описания мирной жизни на Дону задолго до революции. Он как бы стремится поделиться с нами теми мелкими подробностями быта казачьего хутора Татарского и станицы Вешенской, где люди дружат и помогают друг другу, тяжело, но с задором работают. Крестьянский труд (пахота, покос, уборка урожая, молотьба), полная гармония его героев с окружающей богатой природой Дона рождают мысли о вечности, устойчивости этого мира, о незыблемости его нравственных устоев и истин: «Не пакости соседу, на тяжёлую работу наваливайся миром». Мирно живут и занимаются хозяйством «крепкие хозяйства»: Пантелей Прокофьевич Мелехов и его будущий сват Мирон Коршунов, мучается рядом со Степаном Астаховым Аксинья, растёт и расцветает Наталья, готовится к смерти дед Гришка. Их радости, труд, быт, мысли и надежды с теплотой и симпатией изображает писатель. Но наступил 1914 год: «всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон». До начала гражданской войны еще четыре года, Дон еще продолжает жить мирной жизнью, но ровесники Григория Мелихова уже взяли в руки оружие.

Пройдёт совсем немного времени, и эти люди объединяться в военные сообщества и начнут убивать друг друга, искренне веря в то, что совершают правое дело. Подтелков и Мелехов, Кошевой и Коршунов в своей яростной борьбе не щадят братьев, сватов, крестных, пока не начинают захлёбываться своей родной кровью. Мучаются и гибнут люди на Дону, под влиянием событий разрушаются не просто социальные связи в хуторе, постепенно рушатся нравственные устои. И, прежде всего это отражается на тех, кто воюет и не рвётся к власти, кто в эти трудные годы мужественно противостоит ударам судьбы и стремиться сохранить домашний очаг, детей как непреходящую человеческую ценность. Гибнет в «отступе» Пантелей Мелехов, «расказачивают» Мирона Коршунова. Один на один с жестокой судьбой ведёт поединок Наталья. Григорий не лукавит перед женой, часто признаётся в том, что ему трудно, что его утешает может быть «водка ли, баба ли». И в итоге становится ясно, что больше всего о будущем думали не белые и красные, а жёны и матери, которые вопреки горю, войне и изменам продолжают человеческий род, готовы понять и простить многое. Потому последняя мысль Натальи была о детях… «Придёт отец — поцелуй его за меня и скажи, чтобы он жалел вас».

Потому Ильинична, тоскуя перед смертью, надеется повидаться с Григорием, единственным оставшимся в живых продолжателем рода Мелеховых. Она показывает достойный путь примирения одного лагеря с другим. После возвращения Мишки Кошевого, убийцы её сына и жениха её дочери, она встречает его, выкрикивая… «Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зрить на тебя не могу!» Но время идёт и вдруг непрошенная жалость к этому ненавистному ей человеку — та щемящяя материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, — проснулась в сердце Ильиничны. Эту же линию общечеловеческих чувств и ценностей продолжает Дуняшка, спасающая Григория и оставляющая его детей на своё попечение. Что бы не переживали герои романа Шолохова «Тихий Дон», на чьей стороне и с какими лозунгами они бы не выступали, симпатии автора с теми, кто и в огне братоубийственной войны стремится сохранить общечеловеческие устои и думает о будущем народа и страны

Этапы Гражданской войны 1917–1922 гг.

Первый этап

— с октября 1917 до ноября 1918 года, то есть с момента Октябрьского переворота и до окончания Первой мировой войны. В это время формировались силы противоборствующих сторон. Активное участие в войне принимали войска стран Четверного союза и Антанты.

Второй этап

— с ноября 1918 до апреля 1920 года; в это время велись наиболее масштабные боевые действия между «красными» и «белыми». По его итогам основные войска белогвардейцев были разбиты, а советская власть установлена на большей части страны.

Третий этап

— с апреля 1920 до октября 1922 года — представлял собой советско-польскую войну, разгром армии Врангеля в Крыму, а также подавление последних очагов сопротивления новой власти в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Гражданская война глазами «белых» и «красных»(1918-1922)

| Предмет: | Экономика |

| Тип работы: | Эссе |

| Язык: | Русский |

| Дата добавления: | 21.04.2019 |

- Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой работой!

- Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

По этой ссылке вы сможете научиться писать эссе по истории:

Как написать эссе по истории

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

| Мое научное исследование в контексте ФНЗ |

| Управление человеческими ресурсами |

| Теория анализа дискурса по Ван Дейку |

| Статус и специфика специализированной науки о политике |

Введение:

После Октябрьской Революции власть в Петрограде перешла к большевикам, во главе с Владимиром Лениным. Но не все захотели признавать новую власть, в итоге Россия раскололась на два противоборствующих лагеря: красных (большевиков) и белых (бывшая царская элита), началась одна из самых страшных войн в истории России – Гражданская война.

Если рассмотреть красногвардейцев и белогвардейцев по национальному признаку, то здесь наблюдается явные этнические особенности.

Среди большевиков занимающих высокие посты подавляющее большинство были евреями, самые ключевые роли среди них занимали такие личности как Ште́йнберг (Зерахович) И.З., Свердлов Я.М., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Троцкий Л.Д.

Даже лидер большевиков В.И. Ленин имел еврейское происхождение. В царское времена евреи были притесняемым народом, они долгое время жили в оседлых поселениях, въезд в города им был запрещён, поэтому многие из них активно вступали в революционное движение.

Этнический состав верхушки белого движения имели как немецкое: Миллер Е.К., Унгерн-Ште́рнберг Р.Ф., Будберг А.П., Врангель П.Н.,так и русское (казачье) происхождение: Корнилов Л.Г., Деникин А.И., Колчак А.В. Как мы видим среди белогвардейцев основным костяком были офицеры царской элиты и казаки.

Исходя из вышеописанного мы видим наглядное столкновение элит, имеющих еврейское и русско-немецкое происхождение. Но почему же красные победили белых, имеющие в состав бывшую опытную царскую элиту? Ответ нужно искать в трёх основных факторах, сыгравших ключевую роль в гражданской войне:

- Захват столицы. Эффективный захват любого государства начинается с его столицы. Так делали Наполеон, позже Гитлер, так сделали и большевики, когда захватили столицу Российской империи – Петроград, т.е., уже захватив Петроград у красногвардейцев было огромное преимущество, какого не было у белогвардейцев. К тому же большевики захватили и другие крупные города, такие как Москва (ставшая столицей с 1918), Нижний Новгород, Казань и т.д.

- Состав руководства. У красногвардейцев был чётко распределён состав руководства, который условно делился на политических Совет народных комиссаров (Ленин В.И., Рыков А.И) и военных руководителей красной армии (Троцкий Л.Д.. Вацетис И.И., Фрунзе М.В).

Все лидеры белого движения были лишь офицерами, начиная с Верховного правителя России адмирала Колчака и заканчивая генерал-лейтенантом Деникиным А.И., т.е. среди них не было политических руководителей.

Офицер как известно всегда подчиняется вышестоящему лицу, царю, премьер-министру или же президенту, поэтому у красногвардейцев в этом плане было проще, все военные подчинялись своим политическим руководителям, среди белогвардейцев такая организационная иерархия отсутствовала. Если у красных был свой символ, вождь в лице Ленина, то у белых этого символа не было, царя расстреляли, адмирал Колчак не имел такого сильного авторитета, да и он сам был вскоре схвачен и расстрелян большевиками в 1920 году.

- Идеология. «Землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам» – такие лозунги звучали у красногвардейцев, которые были понятны даже обычному неграмотному крестьянину. «За единую и неделимую Россию» — громкие слова, но не убедительные исходили от белых, всё это вызывало не до понимания не только сред крестьян, но даже внутри самого белого движения. Особенно сильными были разногласия с казаками, которые хотели обрести свою автономию и с наёмным чехословацким корпусом. Отсутствие чётких целей и сплочённой организации только усугубляло ситуацию в белом движении. Так как среди лидеров красных было много евреев, то они лучше знали простой крестьянский народ, чем белые, поэтому Красная Армия умело манипулировала простым народом.

В 1922 году последний остаток белогвардейцев на Дальнем Востоке был заменен Красной Армией, и вся власть была передана большевикам. Белая гвардия и все туристические элиты покинули бывшую Российскую империю в больших масштабах и переехали во Францию, страну, которой обычно подражали. В конце 1922 года на карте появилось новое советское государство, и в Москве образовалась новая еврейская русская элита.

Заключение

Гражданская война — то, что раскололо общество нашей страны, было результатом противоречивой политики Российской империи и огромной культурной и классовой глубины, сформированной элитой и народом. Согласно нескольким источникам, общие потери в этой войне составили 12,5 миллиона человек, и обычные люди стали жертвами, так как обычные люди всегда были инструментами в первых рядах войны.

Как мирные люди жили во время гражданской войны в России?

Как жили, что делали наши сограждане 100 лет назад, что они переживали и на что надеялись в годы Гражданской войны расскажет Василий Цветков, доктор исторических наук, автор целого ряда научных работ о Революции и Гражданской войне в России.

1 часть. Василий Цветков: какими были будни вождей и генералов в эпоху Гражданской войны?

Расшифровка:

Здравствуйте. У нас лекция посвящена повседневной истории периода Гражданской войны. И название этой лекции «Большие и маленькие люди Гражданской войны», это название как раз показывает, что важно при изучении истории учитывать не только принятие тех или иных законов, те или иные решения глобального масштаба, как, например, Декрет о мире, Декрет о земле, какие-то там конституционные проекты, а нужно учитывать, конечно, и жизнь повседневную, жизнь простых людей. И большие люди периода Гражданской войны, периода русской смуты, это отнюдь не потомственные чиновники, это отнюдь не великие, выдающиеся политики, которые были известны до 1917 года, а это во многом люди, которые на волне революции, на войне образований, радикальных перемен, не только пришли к власти, но попытались создать и действительно создали некую совершенно новую систему управления, систему ценностей, систему приоритетов, которая претендовала ни больше ни меньше на мировое значение и на элементы новой всемирной религии, которая, как многим тогда казалось, заменит традиционные религии, в том числе и христианство.

Это с одной стороны.

А с другой стороны, когда люди буквально выживали, стоял вопрос о жизни и смерти в условиях постоянного напряжения, войны, боевых действий, очень серьезных проблем со снабжением, с продовольствием, вот эта составляющая, этот элемент жизни нашего российского общества столетней давности, он тоже должен учитываться. И тоже его необходимо представлять и изучать.

И вот об этом я как раз постараюсь рассказать в своей лекции.

Я представляю Московский педагогический государственный университет, профессор кафедры новейшей и отечественной истории Цветков Василий Жанович.

И сразу, наверное, можно отметить то, что повседневная жизнь людей периода Гражданской войны во многом определялась теми переменами, которые произошли не в 1917 году, а произошли чуть раньше. Произошли с началом Первой мировой войны, с 1914 года. Прежде всего речь здесь должна идти о состоянии войны, о состоянии повсеместной постоянной, напряженной военной жизни. Конечно, это была менее масштабная война, чем Великая Отечественная, чем Вторая мировая. Но для людей того времени это была война, пожалуй, самая тяжелая по сравнению со всеми теми войнами, которые вела Россия до этого. Ни в какое сравнение Первая мировая, Великая война, как ее еще называли, не шла с Русско-японской, Русско-турецкой, Крымской, даже Отечественной войной 1812 года — по масштабности, по степени вовлеченности людей, по потерям людским, это было совершенно новое, необычное, страшное по своей сути и в то же время такое явление, с которым невозможно было не считаться. Оно определяло жизнь, быт, поведение каждого буквально человека, жившего тогда в России.

И это ощущение войны сделало возможным и привычку к смерти. Тоже противоестественную по сути своей. Человек — существо, биологически стремящееся к жизни. Тут и с биологической точки зрения, и с моральной точки зрения, и с духовной точки зрения, здесь мы можем отметить, что человек стремится к лучшему, человек стремится к радости, к свету, к жизни, а не к смерти. Но это состояние смерти — это состояние обесценивания человеческой жизни, к сожалению, было очень явным и ощутимым, начиная с 1914 года. Может быть, не с первых месяцев, но, наверное, уже к концу 1914 года мы видим, что привычка к похоронкам, к тому, что люди гибнут, гибнут — и конца этой войне не видно, когда она там закончится, тоже непонятно, чем она закончится, тоже не совсем понятно, эта привычка к смерти становится достаточно устойчивой. И к 1917 году пулеметное право, порядок, при котором спорные вопросы общественно-политической жизни решаются исключительно по принципу «кто силен, тот и прав», у кого в руках пулемет, револьвер, винтовка, тот и прав, это, к сожалению, тоже становится нормой жизни.

И отсюда становятся понятными те декреты советской власти, первых месяцев советской власти, которые предполагали очень радикальную, очень решительную ломку сложившихся общественных отношений.

Какие из этих декретов задели простых людей больше всего?

Мы видим глобальный Декрет о мире, Декрет о земле. Декрет о мире касался армии, касался населения, это был призыв, это было благое пожелание и некая благая весть к воющим державам с просьбой о заключении мира, призыв, оставшийся без ответа на тот момент. Хуже того, призыв, который привел не к миру, к такому, который принес бы нашей стране процветание и благоденствие, а к «похабному миру», как его называл сам Ленин, Брестский мир с аннексиями, контрибуциями и со всем тем негативом, который он имел.

Декрет о земле. Это тоже яркий прекрасный призыв к тому, что вот, частная собственность на землю отменяется навсегда, теперь каждый крестьянин, каждый трудящийся на земле человек будет иметь свой земельный надел, будет получать с него урожай, никаких долгов банкам, кредиторам, ничего этого уже не будет, не будет этого помещика, если он, конечно, был, который крестьянину мешал, как во всяком случае сам крестьянин считал, развиваться. Вот его имение, вот его несчастный вишневый сад, вот его какие-то там поля, которые надо было бы отнять и поделить, эти сады, имения, поля, разделенные поровну между всеми крестьянами, между всеми крестьянскими семьями, принесут им счастье. Опять же на деле видим мы ситуацию противоположную, потому что, когда Декрет о земле начинает осуществляться, собственности на землю нет, но крестьянин не становится хозяином своей земли, хотя бы даже и немножечко увеличенной за счет этих помещичьих имений. Вместо помещика появляется государство, которое у крестьянина в некоторых случаях даже хуже, чем помещик, начинает тянуть хлеб, начинает вводить продразверстку, вводит в деревню продотряды и заставляет крестьянина сдавать хлеб под тем условием, что сейчас ты хлеб сдашь, но завтра, послезавтра, послепослезавтра будет мировая революция — и тебе всего и вся будет много. А если ты сейчас этого не сделаешь, тоже, кстати, один из приемов советской пропаганды, то придет бывший твой барин с белогвардейцами вместе и тебя, конечно, накажет за то, что такой-сякой по Декрету о земле его землю себе забрал. Вот такая реальность.

Но опять же не эти два декрета, даже не декрет, юбилей которого скоро будем отмечать, декрет о введении нового летоисчисления, переходе на новую орфографию, все это, конечно, тоже касалось повседневной жизни людей. Но один из первых серьезных декретов, это декрет о ликвидации сословий, званий, чинов, наград, которые были заслужены, выслужены многими нашими соотечественниками в то время. Это действительно декрет, который резал по живому.

Представьте себе ситуацию: вы заслужили какой-то чин, я не буду говорить, как этот чин был заслужен, может быть, вы кому-то дали взятку, может, вы подхалимничали, а может, вы были честным чиновником. Почему это исключенный вариант? И вы честно тянули свою лямку и заработали этот чин, эту должность, этот оклад, эти ордена, которые вам даются за выслугу лет. Если мы говорим о военных, то тут уж ордена кровью политы в буквальном смысле слова — и звания, и чины эти тоже не за просто так давались. И вдруг в одночасье все это перечеркивается. Ничего этого нет. Вы должны начинать жизнь с чистого листа. Это очень существенный декрет в ощущении людей того времени. Может быть, он имел даже большие последствия такого негатива по отношению к большевикам, чем разгон Учредительного собрания или заключение Брестского мира. В конце концов, Учредилку разогнали — ладно, ничего страшного, вон сколько властей разных, не на одной Учредилке свет клином сошелся. А вот когда тебя лишают заслуженных твоих наград, заслуженного твоего статуса, это воспринимается очень болезненно.

Появляются, конечно, новые социальные лифты и для простых людей, может быть, даже более заманчивые, перспективные.

Вот у Сергея Алексеева был такой детский писатель, очень популярный, он и сейчас издается большими тиражами, у него есть такой рассказ «Гражданин Российской республики». И в этом рассказе такой небольшой сюжет, что мальчишка, сын рабочего, в Петрограде читает этот самый декрет, а суть декрета не только в том, что ликвидируются все чины, звания, сословия, награды и прочее, а вместо них, этих прошлых, дореволюционных сословий вводится единое звание — гражданин Российской республики. И как этот мальчишка счастлив! «Вот, я же — гражданин!» Идет к своему отцу и говорит: «И ты — гражданин». Идет встречает своего какого-то дядю и говорит: «И ты — гражданин». «И я — гражданин» Мы все граждане, мы все равны, разве это не счастье, с его точки зрения. У него появляется перспектива, что он потом где-нибудь там получит образование, будет грамотным и пойдет расти-расти. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти так называемые свергнутые классы, выражаясь марксистской лексикой, эти эксплуататоры, которые этого всего в одночасье лишились, и ладно бы те эксплуататоры, которые уехали за границу и там жили на те капиталы, которые уже были у них там, за границей, их никто не национализировал. А простые люди, которые имели небольшой банковский вклад, имели какую-то пенсию, здесь было не все так просто и оптимистично, как показывает Сергей Алексеев в своем рассказе.

Детское восприятие этого декрета — это одно, а восприятие взрослых людей — совершенно другое.

Дальше — больше. Политика, которую проводили большевики особенно в первые годы советской власти, это была политика создания новой системы управления, системы ценностей, системы, в которой старым ценностям, старым установкам уже места не было. И в этом смысле можно привести примеры праздников, советских праздников., мы можем очень много рассуждать о том, что много было праздников, мало было праздников, зачем они были нужны, но это совершенно новая система ценностей. Первый праздник, который широко отмечали в красной советской Москве, — это был Первомай 1918 года. И по воспоминаниям тех людей, которые в нем принимали участие, это было действительно нечто потрясающее. Во-первых, сколько было выписано красной материи, правда, вопрос, откуда ее взяли. И вот эта самая красная материя — завешивается вся Красная площадь, завешиваются башни кремлевские, спускаются эти ленты красные, на этих лентах красных пишутся лозунги, все в красном цвете. Проходит парад, проходит демонстрация трудящихся, и после них происходят очень интересные события, которое не могло без внимания остаться со стороны простых людей, москвичей, обывателей. Происходит свержение памятников с пьедесталов, старых кумиров, как их, в кавычках, называли, рушат. И вместо них создается новая система памятников. Первым попадает под этот вал разрушений, как ни странно, может быть, покажется, памятник генералу Скобелеву, на Скобелевской площади. Вроде бы и не памятник царю, генерал, причем нельзя сказать, что генерал какой-то реакционный, ну белый генерал… Не в том смысле, что он белогвардеец, а белый, потому что он на белой лошади ездил и в белом кителе ходил. Полетел вниз, был свергнут, по просьбе рабочих трудящихся завода Гужон, как это было подписано в газете «Правда». Следом за этим в самом Кремле Ленин лично забрасывает трос, забрасывает веревку на обелиск в память погибшего великого князя Сергея Александровича на месте, где он был убит эсером Каляевым, и сбрасывают его тоже на землю. Рассыпается на куски. Более того, Владимир Ильич говорит: «Ну вот, на этом месте надо поставить памятник Каляеву».

А на Соборной площади, перед Успенским собором желательно бы поставить памятник Льву Толстому. Почему? Потому что Льва Толстого от Церкви отлучили, а теперь мы перед Успенским собором, где его подвергали анафеме, мы поставим ему памятник.

Это нарочитое, явное, яркое сопротивление тому сложившемуся социуму, той сложившейся системе ценностей, которая была до этого. Это революция. Безусловно. Революция в сознании. Конечно, здесь нельзя забыть, нельзя не отметить и тот факт, что потом это превратилось в целенаправленную политику. От каких-то спорадических действий и разрушений памятников это перешло в план монументальной пропаганды.

План монументальной пропаганды — очень интересное явление. Тоже как раз направленное в адрес «маленьких» людей, в адрес жителей Москвы. Монументальная пропаганда, по замыслу Луначарского, наркома просвещения, и Ленина, конечно, должна была восполнить отсутствие достаточного количества популярной марксистской литературы, именно популярной литературы. Ленин считал, что, открывая памятник любой, будь то памятник Спартаку, будь то памятник… в списке имен монументальной пропаганды встречались самые разные фамилии… памятник, например, Тиберию Гракху, памятник Августу Бебелю, памятник Лассалю, Фердинанду Лассалю, ну, в конце концов, Разину и Пугачеву тоже. Но всегда это открытие памятников должно сопровождаться, во-первых, митингом, во-вторых, речью оратора, который объясняет, что вот этот самый Лассаль, этот Бебель, этот Спартак, кто-то еще, кто для среднестатистического жителя Москвы был абсолютным белым пятном, в гимназию ходили далеко не все, нужно было объяснить, что это как раз и есть настоящий исторический герой. И вот он гораздо лучше какого-нибудь генерала Скобелева и уж тем более какого-нибудь там великого князя. И уж тем более какого-нибудь Александра III, памятник которому, как хорошо известно, стоял перед Храмом Христа Спасителя, выходил на набережную и тоже был свергнут, сброшен в первые месяцы Советской власти. И произнося вот эту речь, собирая этот митинг, наш оратор объясняет этим людям новую систему ценностей. Объясняет, кому нужно молиться, условно говоря, на кого нужно равняться, кому надо подражать.