-

-

Предмет:

Музыка

-

Автор:

ericaproctor406

-

Создано:

3 года назад

Ответы

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

-

-

Геометрия1 минута назад

Верны ли следующие высказывания о растительном и животном мире?

А. Биомасса всех животных на суше значительно превышает биомассу растений.

Б. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается от к полюса к экватору.

Верно только А

Верно только Б

Верны оба утверждения

Оба утверждения неверны

-

Математика2 минуты назад

Матеша

Задание 5 -

Математика2 минуты назад

Пж срочно! Задали домашку по математику про дроби

-

Русский язык2 минуты назад

Задачи по астрономии

-

Русский язык3 минуты назад

Помогите составить рассказ на тему: «Мы спасены»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вы не можете общаться в чате, вы забанены.

Чтобы общаться в чате подтвердите вашу почту

Отправить письмо повторно

Вопросы без ответа

-

Геометрия1 минута назад

Верны ли следующие высказывания о растительном и животном мире?

А. Биомасса всех животных на суше значительно превышает биомассу растений.

Б. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается от к полюса к экватору.

Верно только А

Верно только Б

Верны оба утверждения

Оба утверждения неверны

-

Математика29 минут назад

Показательные уравнения

9^x-3^(x+1)=5

Без логарифм

Топ пользователей

-

Fedoseewa27

20739

-

Sofka

7417

-

vov4ik329

5115

-

DobriyChelovek

4631

-

olpopovich

3446

-

zlatikaziatik

2620

-

dobriykaban

2374

-

Udachnick

1867

-

Zowe

1683

-

NikitaAVGN

1210

Войти через Google

или

Запомнить меня

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

Выберите язык и регион

Русский

Россия

English

United States

How much to ban the user?

1 hour

1 day

Композитор

Жанр

Страна

Германия

Органная музыка в Германии ко времени Баха обладала уже давно сложившимися национальными традициями. Опыт целой плеяды выдающихся мастеров органного искусства служил опорой начинающему композитору. Пахельбель, Бём, Рейнкен, Букстехуде были представителями старшего поколения и близкими предшественниками Иоганна Себастьяна. С некоторыми из них Бах лично общался и в живом звучании воспринимал национальное своеобразие немецкой органной музыки. Каждый из названных мастеров по-своему влиял на юного музыканта, от каждого он сумел взять то, что было в нем индивидуально-ценного, и обобщить в новом качестве и содержании своего творчества.

Пахельбель — учитель старшего брата Иоганна Себастьяна — был автором множества хоралов. Близость к народной песне, чистота и строгость стиля, продуманные и выразительные приемы фугированной обработки хоральных мелодий — сильные стороны творчества Пахельбеля, не свободного вместе с тем от некоторой сухости и умозрительности. Бах был взращен на хоралах Пахельбеля, и некоторые его юношеские сочинения написаны в фугированной манере Пахельбеля. Однако самое сильное и непосредственное влияние на Баха оказал Букстехуде — музыкант с сильным оригинальным талантом. Яркий драматизм его свободных композиций — фантазий, токкат, удачное сочетание смелой поэтической мысли с умелой разработкой органных форм, тяготение к монументальности стиля — все эти черты предвещают органный стиль самого Иоганна Себастьяна.

Органное творчество — основа и стержень всего баховского искусства. «Для такого гения, как Бах,— пишет Серов,— самым приличным, самым родным инструментом был орган, этот океан гармонии, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своем».

Действительно, орган — это стихия баховского творчества. Здесь его гений развернулся во всем своем великолепии и необъятности. Орган для Баха был своего рода оркестром, который способен был выдержать грандиозный размах баховских импровизаций и передать высокую поэзию его лирики.

В эпоху Баха орган был инструментом, посредством которого композитор мог довести до широкой аудитории свои мысли и эмоции,— отсюда концертность органного стиля, укрупненные линии, театрально-приподнятый драматизм образов, виртуозность.

Произведения для органа подобны фрескам в живописи: все в них дано крупным планом; предельна патетика музыкальных образов в импровизационных формах — в прелюдиях, фантазиях, токкатах; необычайной мощи развитие и виртуозность в фугах.

Органные фуги Баха во много раз больше, объемнее его же клавирных фуг. Расширенным размерам тем соответствует разросшаяся композиция всей фуги. Развертывание материала можно представить в виде наслоения больших пластов музыки, что отнюдь не исключает непрерывности движения и внутреннего роста музыкального образа. Напротив, развитие протекает с все возрастающей активностью. Момент кульминации, завершая одну фазу развития, служит началом следующей, еще более высокой и напряженной. По мере приближения к конечному этапу эмоциональный подъем усиливается, достигая в заключительных построениях вершинной силы.

Так впервые в крупных формах инструментальной полифонической музыки проявились закономерности подлинно симфонического развития.

Вокруг двух основных видов органных сочинений сосредоточены интересы Баха; это как бы два полюса его органного творчества: один — большие музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; другой — одночастные хоральные прелюдии.

Хоральные органные прелюдии в большинстве написаны в камерном плане; в них с большой непосредственностыо и вместе с тем самоуглубленностью раскрывает Бах мир лирических образов — возвышенно-созерцательных и интимно-скорбных. В этом камерном жанре баховской органной музыки явно преобладание лирических образов; тем не менее и здесь есть прелюдии, насыщенные суровым героизмом и воинственным пылом народных движений Реформации, есть и такие, от которых веет чистотой и неомраченной радостью.

Музыкальную основу органных миниатюр составляют мелодии протестантских хоралов. Связанные в своих истоках с народным песнетворчеством, хоральные мелодии были для Баха постоянным импульсом поэтического вдохновения.

Произведения для органа Иоганн Себастьян Бах писал во все периоды своей творческой жизни, но наиболее совершенные были созданы в Веймаре. В числе этих шедевров — прелюдия и фуга ля минор, токката и фуга ре минор и многие другие сочинения.

В. Галацкая

В сфере инструментальной музыки творчество Баха открыло целую новую эпоху, плодотворное влияние которой распространяется до наших дней и, очевидно, никогда не иссякнет. Выдающиеся виртуозы XX века, такие как Видор, Швейцер, Бузони, Казальс, Д. Ойстрах, Ростропович, — его неутомимые пропагандисты и вдохновенные интерпретаторы. Не скованный закостенелой догматикой религиозного текста, Бах особенно широко обращен здесь в будущее, непосредственно близок реальной жизни, ее впечатлениям, эмоциям. Здесь он теснее всего связан с традициями и приемами светского искусства и музицирования, всего отзывчивее на его запросы. Многими чертами инструментальные произведения Баха неразрывно связаны с его вокальными жанрами: это своеобразно-синтетическая природа его мелоса, та же медлительно и многосложно развивающаяся гармония, родственный тематизм, приемы его изложения и развития. Эта общность стиля особенно ясно выражена в органном творчестве.

Орган — инструмент, которым Бах, подобно Генделю, владел в высшем совершенстве. По своим выразительным возможностям он до некоторой степени заменял ему одновременно оркестр, клавир и даже хор. Самое музыкальное мышление Баха-полифониста было по природе своей скорее всего органно. В общении с этим «инструментом-наперсником» (Ф. Вольфрум) полнее всего раскрывались характерные черты его артистической натуры. Нигде более не бывал он так патетически вдохновенен, мощен, богат полифонически, виртуозно блестящ. И ни в какой инструментальной сфере не изливалась так искренне его интимная лирика, исповеди его души.

Именно органу принадлежит тот баховский жанр, который непосредственно связывает его инструментальную музыку с духовными кантатами и пассионами, — это обработки хорала. Не считая самых маленьких и простых четырехголосных гармонизаций (их значение также не должно быть преуменьшено), Бах оставил нам свыше ста пятидесяти хоральных обработок. Большая часть их заключена в нескольких сборниках, составленных самим композитором. Кроме того, сохранилось еще около пятидесяти обработок, многие из которых относятся, по-видимому, к раннему периоду творчества.

В ранних opus’ax этого жанра Бах непосредственно следует тому стилю, в каком обрабатывали хоральные мелодии его предшественники, особенно Бём, Рейнкен, Пахельбель. Тут у него преобладают традиционные приемы фигурации, «колорирования» хорала, фугированные формы в стиле Пахельбеля.

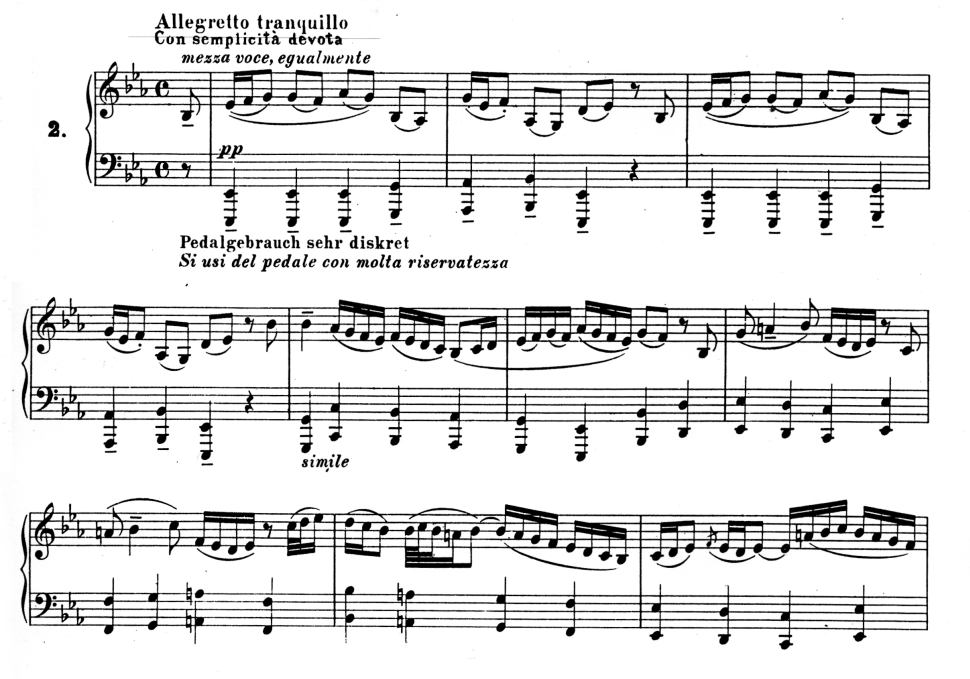

Новым словом явилась созданная в начале зрелого периода (Веймар, Кётен) «Органная книжка», для которой Бах написал сорок шесть прелюдий из задуманных ста шестидесяти девяти. Многие из них хорошо известны в музыкальных кругах и широкой публике благодаря прекрасным фортепианным обработкам Ф. Бузони, С. Фейнберга и других авторов. Большинство прелюдий этого сборника — небольшие лирические поэмы, скромные по изложению, но полные чудесной поэтической выразительности. Таковы, например, прелюдии на хоралы «Приди, язычников спаситель» (g-moll), «Адамов грех» (d-moll), «Уж старый год минул» (d-moll). Новаторство Баха сказалось в том, что, мастерски применяя имитационную разработку (особенно каноническую), он широко сочетает ее с контрастной полифонией. Хоральный напев является в верхнем голосе, в то время как в средних и нижних слоях ткани к канонической имитации присоединяются контрапунктирующие мелодии, созданные композитором в свободно-индивидуализированной манере. В этом полифоническом синтезе архаически-важные хоральные темы интонационно совершенно преображаются и излучают глубоко скрытые в них богатства гармонии и экспрессии. Отметим также особую роль, какую в прелюдиях «Органной книжки» играет облигатная педаль. Современники отмечают, что в применении ее Бах был несравненным виртуозом и нередко «играл ногами целые мелодии, каких другие органисты не в силах были бы исполнить и всеми пальцами обеих рук» (И. Форкель). В этом смысле «Органная книжка» — высшая школа педального мастерства.

В своей монографии «И. С. Бах» Альбер Швейцер весьма пренебрежительно отзывается об опубликованных в 1747 году «Шюблеровских хоралах», которые названы так по имени издателя. Эта оценка отнюдь не оправдана. Шесть пьес, вошедшие в это издание, представляют превосходные транскрипции из кантат, и, видимо, не случайно композитор, добившись их прижизненного обнародования, придавал им особенное значение. Это также одно из важных звеньев, связующих его вокальное и инструментальное творчество.

В последние годы жизни Бах много трудился над переработкой ряда больших хоралов, сочиненных, вероятно, в тот же веймар-кётенский период. В новой, лейпцигской, редакции они составили сборник под названием «Восемнадцать хоралов разного рода для игры на органе с двумя мануалами и педалью». Здесь в отличие от скромных, камерно-лирических интерпретаций «Органной книжки», собраны масштабные композиции блестящего и патетического концертного стиля. Бах снова обращается к приемам мастеров XVII века, особенно Букстехуде, воссоздавая их, однако, в синтезе с новым свободно-импровизационным методом и стилем. Хоральные мелодии вариированы со щедрой изобретательностью и разнообразием фактуры. Они расцвечены чудесной фигурацией, экспрессия их усилена выразительными мелизмами, оттеняющими кульминационные вершины и особую значительность заключительных оборотов. Регистровка звуковых масс богато дифференцирована; необычайно смелая, она достигает потрясающих эффектов звучности и всегда оправдана поэтическим замыслом, в котором интерпретирован хоральный напев. Имитационно-полифоническая разработка (канон, фуга) синтезирована с интерлюдиями импровизационного гомофонно-гармонического склада. При помощи ритмических вариантов и красок гармонии мастер извлекает из хоральных и нередко контрапунктирующих им контрастных мелодий огромное богатство выразительных оттенков. Роскошь фигуративного изложения никогда не подавляет и не рассеивает их. В «больших» хоралах Бах совершенно эмансипируется от молитвенных текстов, и строфы хорала превращаются у него в строго последовательно сменяющие друг друга составные части чисто музыкальной композиции. Так написаны, например, прекрасные прелюдии «О ты, радость моя» (e-moll), «Ты, Христос Иисус, спаситель» на мелодию гуситского гимна (e-moll) и другие.

Недаром набожный Филипп Вольфрум ратовал за то, чтобы слова этих песнопений трижды печатались в программах концертов, где исполняются «большие хоралы». Видимо, он опасался, что баховская музыка может поглотить или развеять молитвенный смысл этих слов.

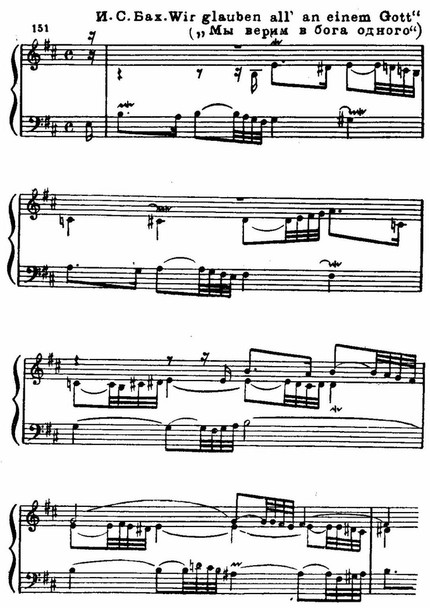

Еще дальше от хоральных подлинников отошел Бах в «Прелюдиях к катехизису и прочих песнопениях», которые вошли в третью часть «Klavierubung» (1739 год) и известны также под названием «Органной мессы». Их всего двадцать одна: двенадцать больших, наподобие «Восемнадцати», и девять малых — в стиле «Органной книжки». Вопреки названию сборника и Рихарду Вагнеру, услыхавшему там музыкальное воплощение «чудотворной религиозной догмы», лучшие «Прелюдии к катехизису» — это совершенно лишенные лютеранского догматизма, вдохновенные и свободные фантазии, где, по справедливому замечанию Альбера Швейцера, «хоральные мотивы как бы завуалированы и мелодия их расплывается…». Таковы большие хоралы сборника (например, блестяще колорированный фа-мажорный «Один лишь ты в небесной вышине») и некоторые из малых: ритмически изощренная фугетта «Мы верим в бога одного», поэтически-сосредоточенный «Отче наш» и другие:

Одно из самых возвышенных и технически совершенных произведений, написанных Бахом для органа, — «Несколько канонических вариаций на рождественский хорал «С небесной высоты». Изумительное, трудно даже постижимое мастерство, с каким полифонически разработан этот широко популярный в то время народный напев, сочетается с полной свободой и естественностью эмоционального выражения. Вариационный цикл — без предварительного изложения темы — построен по принципу строго постепенного, но неуклонного динамического нарастания. Кульминационную вершину составляют последние вариации с канонами в сексту, терцию, секунду, нону и с грандиозной заключительной стреттой. Это произведение в некотором смысле завершает собою многолетний процесс освобождения баховского органного творчества от непосредственного воздействия религиозной поэзии хоральных песнопений.

Здесь мы покидаем область хоральных жанров и переходим к органным сочинениям на темы чисто светского происхождения и характера. Другой большой вариационный цикл для органа, гораздо ранее написанный в Веймаре, вероятно, около 1716 года,— это Пассакалья c-moll. Следуя своему предшественнику Д. Букстехуде, оставившему несколько прекрасных сочинений этого рода в барочном стиле XVII столетия, Бах воспользовался давним жанром «прощальной музыки провожания по улице» и формой старинных вариаций на ostinato, чтобы развернуть величественную и сумрачную картину шествия со скорбной песней, трагедийными эпизодами и торжественным апофеозом — прояснением в конце. По размаху композиции, мощи звучания, по красоте регистровки, богатству ритмических вариантов, гармонических фигураций и постоянно изменяющегося патетически-выразительного рисунка мелодии Пассакалья c-moll не знает себе равных в мировой литературе, разве за исключением финала Четвертой симфонии Брамса. Свою современницу — g-moll’ную Пассакалью Генделя — она оставляет далеко позади. Не случайно, написав ее в первой редакции для клавира с педалью, Бах вскоре создал новый органный вариант, более отвечавший величию замысла. Восьмитактная тема — период в строгой октавной фактуре, широкого и величавого контура, с остро напряженной баховской интонацией уменьшенной кварты в третьей четверти формы — составляет обобщенный и резко очерченный абрис огромной конструкции. Цикл двадцати вариаций развернут двумя большими динамическими фазисами или волнами. Срединная кульминация (взвихренные потоки октавной фактуры, ниспадающие и взбегающие в огромном диапазоне) усилена появлением темы — ostinato в верхнем голосе (X вариация), и пассакалья на время становится чаконой. Во второй части цикла активизация маршево-ритмического элемента постепенно снимает горестно-трагедийный нюанс, разлитой по произведению, и подводит к завершающей кульминации — двойной фуге с остро контрастной, не то плачущей, не то пляшущей второй темой и пышно фигурированным противосложением. Его колокольно-звонные переливы заполняют собою репризу фуги. Прощальная процессия преображается в блестящее праздничное торжество. Тут Бах подобен Гольбейну и другим великим мастерам Возрождения, когда, заглядевшись на красоту и величие жизни, они растворяют трагические мотивы горя и смерти в ослепительной симфонии сверкающих красок и пластически-чувственных линий.

Мы не будем касаться здесь других вариационных композиций, написанных мастером для органа. Они значительно более ранни, а следовательно, менее зрелы и значительны.

Совсем иная сфера органного творчества — трехголосная Пастораль F-dur для двух мануалов и педали — поэтическая идиллия народного стиля. Ее гармонический колорит светел, фактура прозрачна, певучие мелодические линии расцвечены свирельной фигурацией мягкого рисунка. Бах близок здесь Генделю и финалу Рождественского концерта Корелли. Незамкнутый тональный план дал повод Ф. Шпитта и Ф. Вольфруму предположить, что Пастораль не является законченным произведением. Пока предположение это остается гипотезой.

Особое и весьма скромное место в органном творчестве Баха занимают его концерты и сонаты. Что касается шести концертов, то они не являются оригинальными сочинениями композитора. Это прекрасно выполненные транскрипции скрипичных концертов Вивальди и других авторов. Бах был подлинным виртуозом транскрипции для своего времени и сделал много превосходных аранжировок как собственных, так и чужих произведений. Его острый интерес к Вивальди в этом жанре понятен: то был крупнейший мастер концерта, на его опыте Бах учился и совершенствовал свое мастерство.

Иначе обстоит дело с шестью сонатами, написанными во второй половине 20-х годов, возможно, в качестве инструктивно-педагогических пьес для Вильгельма Фридемана Баха. Они типичны для стиля раннего лейпцигского периода, красивы по тематизму, совершенны по разработке и композиции, но вряд ли представляют собою «органные сонаты» в подлинном смысле». (Особое место занимает Largo Пятой сонаты C-dur — одно из прекраснейших скорбных раздумий у Баха. Выдающийся интерпретатор Баха советский пианист С. Фейнберг оставил нам превосходную транскрипцию Largo (a-moll), воссоздающую на фортепиано несравненную мощь и трагический пафос этого творения.) Их трехголосная фактура скорее клавесинна; к тому же в авторском оригинале они прямо именуются сонатами для клавира с двумя мануалами и педалью. Это не помешало композитору включить их позже в органный репертуар. Весьма сомнительна и самая сонатность этого опуса. Еще Ф. Вольфрум справедливо указал на свойственные сонатам черты концертности, причем в этом смысле они уступают клавирным и скрипичным концертам мастера. Это эстетически закономерно. Видимо, Бах экспериментировал и искал художественно полноценного синтеза для своего излюбленного инструмента с наиболее перспективными жанрами эпохи, устремленными в будущее.

Но органная культура находилась в блестящем кульминационном фазисе, которому, однако, уже не суждено было ни стать продолжительным, ни тем более повториться. Потому соната и концерт получили развитие в других сферах баховской музыки, а органные сочинения больше тяготели к прежним, отстоявшимся формам XVII столетия. Однако и этим традиционным жанрам, которые культивировались предшественниками, Бах дал качественно иную — новаторскую интерпретацию. Это в особенности относится к прелюдиям и фугам, которые, наряду с хоральными обработками, составили центральную и важнейшую область баховского органного творчества (их написано было не менее сорока). Здесь закономерности, художественные и структурные нормы Баха-полифониста впервые нашли полное, ясное и наиболее внушительное выражение. Именно он — первосоздатель прелюдии и фуги как жанра с единой, цельной композицией в двух глубоко различных, но гармонично синтезированных частях. Известно, что фуги и прелюдии сочинялись итальянскими, испанскими, французскими мастерами еще задолго, в добаховский период. Но тогда их писали и исполняли порознь, как отдельные пьесы самостоятельного эстетического значения либо — как это было, например, в органных токкатах и фантазиях Букстехуде — одна сложная пьеса заключала в себе фугированные и прелюдирующие фазы или эпизоды, по нескольку раз ритмично сменявшие друг друга. К тому же виртуоз-органист, как правило, прелюдировал в виде неписаной импровизации, возникавшей на слуху у публики непосредственно во время исполнения. Бах нарушил эту традиционную трактовку жанров и пошел иным, новым путем.

Во-первых, он отступил от слитных импровизационно-фугированных форм и в противовес им четко разграничил прелюдийную и имитационно-полифоническую сферу, придав каждой замкнутую в себе композиционную форму. Во-вторых, он неизмеримо усовершенствовал фугу и прелюдию (фантазию, токкату), доведя их до типической завершенности жанра и стиля. Наконец, он воссоединил их в совершенно новом синтезе, создав высокохудожественный «диптих» или, как иногда выражаются, «малый цикл», органичный и в то же время контрастный, каких до него не бывало. От хоровых фуг, скажем, си-минорной Мессы, Магнификата или кантат органные отличаются более инструментально-фигуративным рисунком, большим блеском, концертностью фактуры; их мелос носит шире обобщенный характер, изобразительно-звукописные приемы и эффекты не свойственны ему. Темы очерчены широким контуром, их контрасты очень рельефны, иногда лапидарны; раскидиста планировка тематических проведений (частые контрэкспозиции). Еще шире развернуты интермедии: это целые мелодические потоки секвентной, иногда имитационной структуры, возникающие «на поворотах» полифонического развития. Репризы сильно динамизированы, в кодах (заключительных каденциях) возвращаются приемы виртуозно-импровизационного плана. Здесь Бах по композиционным принципам и фактуре всего ближе к стилю барокко.

Таковы некоторые общие черты. Они составляют некую среднюю, или равнодействующую, но как часто Бах отклоняется от нее в индивидуальных решениях! Для органа написан, например, весьма скромный opus — «Восемь маленьких прелюдий и фуг» веймарского периода. А рядом с ним высятся такие «звуковые соборы», как фуги a-moll, d-moll («Дорийская»), «большая» в g-moll и другие. Помимо самого масштаба, и здесь жанрово-интонационный облик, строй темы очень различен и по-различному определяет собою не только структуру фуги, но и ее образное содержание. В своей монографии о Бахе Жюльен Тьерсо указывает на органные фуги-элегии (маленькая фуга e-moll), фуги-сказания (c-moll), фуги-пляски (g-moll), молитвы, даже фуги — «схоластические рассуждения» (C-dur)!

Что касается вступительной пьесы — прелюдии, токкаты, фантазии, — то это почти всегда импозантный портал здания; он ведет вас в тональную, эмоционально-образную, иногда даже тематическую сферу фуги, а в других случаях, наоборот, художественно оттеняет ее качества — рационализм строения и развития, тематическую насыщенность, линеарность фактуры — приемами противоположного качества: растворенностью тематизма, изложением в виде свободной импровизации, гомофонностью склада. Прелюдии к большим фугам D-dur и Es-dur — своего рода увертюры ораториального типа — массивные, величавые, решенные в скупых, строгих линиях. Прелюдия к большой фуге a-moll — великолепная патетическая импровизация фигурационно-виртуозного плана. Все они, как и многие другие им подобные, торжественно и пышно предшествуют — не более, и именно таково их жанрово-эстетическое назначение.

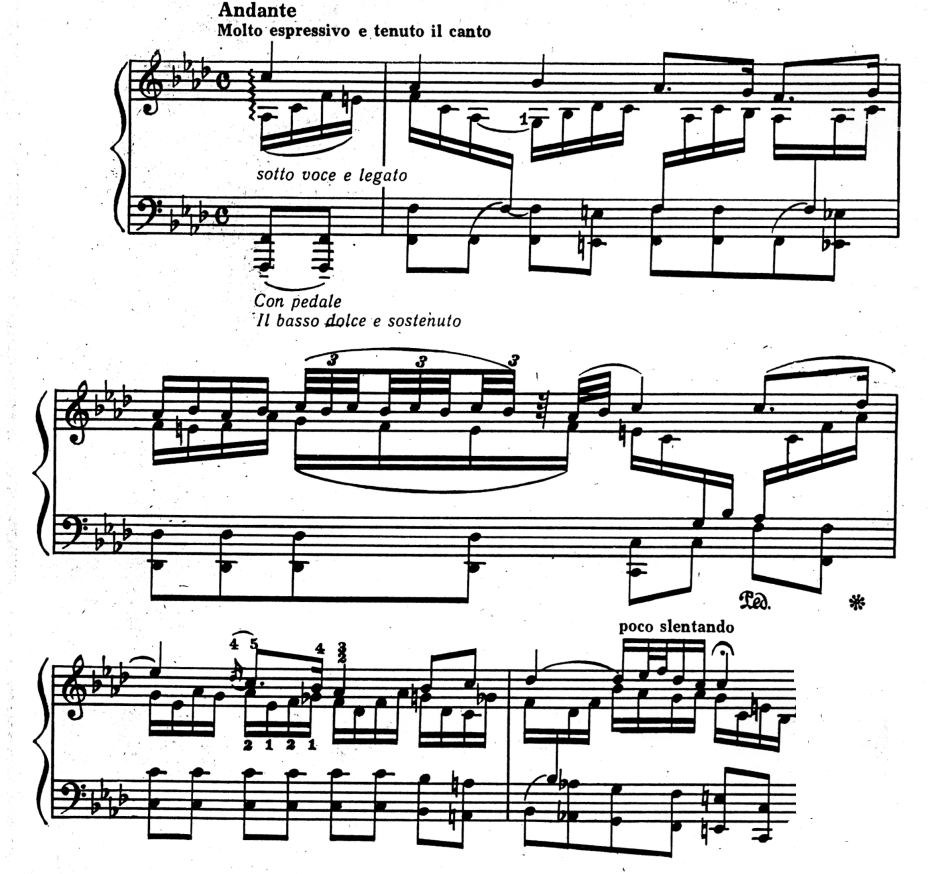

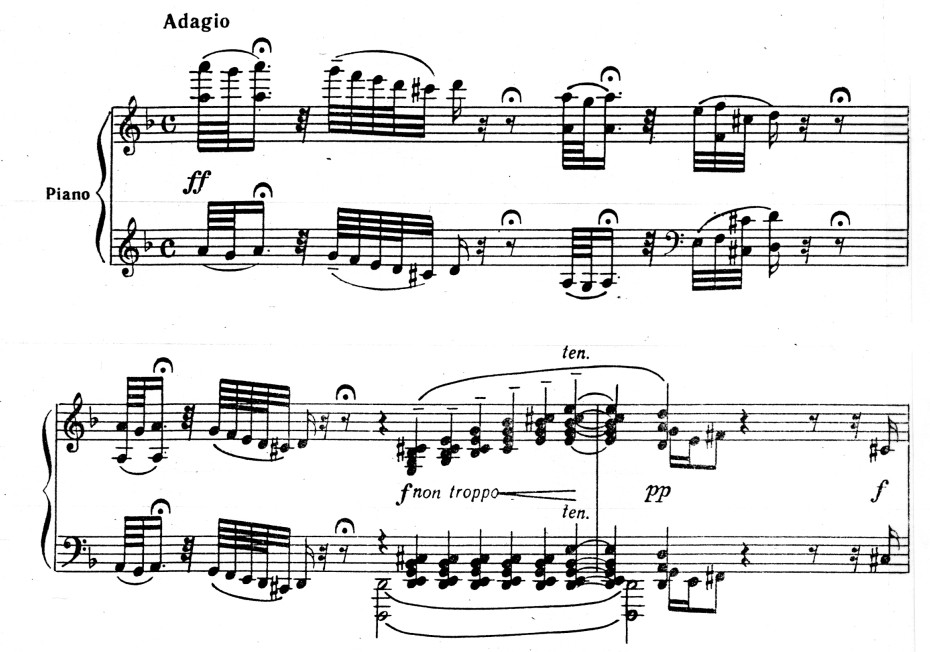

Но наряду с органными «циклами» такого типа Бах создавал и другие, где богатство образов, заключенное в прелюдирующей пьесе, уравновешивало обе части в их художественной значимости и глубине. Прелюдия к «малой фуге» e-moll — это трагический инструментальный речитатив, могущий поспорить с e-moll’ным Andante Четвертого фортепианного концерта Бетховена. Вместе с фугой он составляет целую лирико-драматическую сцену, полную поэзии и психологической выразительности. Токката C-dur — сама по себе уже целый цикл, почти наподобие сонатного, с блестящей интродукцией, типично «токкатным» Allegro, лиричнейшим Adagio большого дыхания и величественным Grave, грандиозным по своим гармониям:

После всего этого «центр тяжести» оказывается передвинутым, и остро ритмичная фуга на 6/8 воспринимается скорее как большая полифоническая жига-финал.

К. Розеншильд

Сочинения для органа:

Прелюдии и фуги:

C-dur, D-dur, e-moll, f-moll, g-moll, A-dur, d-moll, G-dur, a-moll, h-moll, C-dur, c-moll, C-dur, e-moll, c-moll, G-dur, a-moll, Es-dur

Фантазии и фуги:

g-moll, c-moll, a-moll

Токкаты с фугами:

F-dur, E-dur, d-moll (Дорийская), C-dur, d-moll

8 маленьких прелюдий и фуг:

C-dur, d-moll, e-moll, F-dur, G-dur, g-moll, a-moll, B-dur

Прелюдии:

C-dur, G-dur, a-moll

Фуги:

c-moll, c-moll, G-dur, G-dur, g-moll, h-moll (на тему Корелли)

Фантазии:

C-dur, G-dur, G-dur, h-moll, C-dur (неоконченная)

Пастораль F-dur

Пассакалья c-moll

Концерты Вивальди (a-moll, C-dur, d-moll) и других авторов

Сонаты:

Es-dur, c-moll, d-moll, e-moll, C-dur, G-dur

Orgelbüchlein — 46 коротких хоральных прелюдий

Хоральные вариации:

«Christ, der du bist der helle Tag» («Ты весь, как светлый, ясный день»)

«О Gott, du frommer Gott» («О ты, сладчайший»)

«Sei gegrüsset, Jesu gütig» («Шлю привет тебе, желанный») и другие

Канонические вариации «Vom Himmel hoch, da komm’ ich her» («С высот небесных»)

6 хоралов («Шюблеровские»)

18 хоралов (так называемые «большие»; последний из них — предсмертный: «Vor deinen Thron tret’ ich» («У престола»)

Хоральные обработки «Прелюдии к катехизису и прочие песнопения» (12 больших и 9 малых). Вошли в III часть «Klavierübung»

Хоральные обработки (главным образом, юношеского периода), не вошедшие в указанные сборники

24 хоральные обработки (собрание Кирнбергера)

реклама

вам может быть интересно

Публикации

Словарные статьи

Орган

– любимый инструмент Баха, постоянный

спутник его жизни.

С

ранних лет Бах ощущал своим призванием

органное поприще, неустанно учился

искусству органной импровизации,

явившейся основой его композиторского

мастерства. Еще ребенком, в родном

Эйзенахе, он слушал игру на органе своего

дяди, а затем, в Ордруфе – брата. В

Арнштадте Бах сам начинает работать

органистом, и несомненно, уже там пробует

сочинять для органа, хотя его хоральные

обработки, смущавшие арнштадтских

прихожан своей необычностью, и не дошли

до нас. В должности органиста композитор

служил и в Веймаре, где полностью

сформировался его самобытный органный

стиль. Как известно, именно на Веймарские

годы приходится исключительная активность

в области баховского органного творчества

– создано большинство органных сочинений:

Токката и фуга d-moll, Токката, adagio и фуга

C-dur, Прелюдия и фуга a-moll, Фантазия и фуга

g-moll, Пассакалия c-moll и многие другие.

Даже когда в силу обстоятельств композитор

переключался на другую работу, он не

расставался с портативом – переносным

органом. Не нужно забывать и то, что в

сопровождении органа звучали в церкви

баховские оратории, кантаты, пассионы.

Именно через орган Бах был известен

своим современникам. В органных

импрорвизациях он достиг высшего

совершенства, потрясая всех, кто мог

его слышать. Прославленный органист Ян

Рейнкен, уже на склоне лет, услышав игру

Баха, произнес: «Я

думал, что это искусство уже давно

умерло, но теперь я вижу, что оно живет

в Вас!»

Основные

черты органного стиля.

В

баховскую эпоху орган был «королем всех

инструментов» – самым мощным, полнозвучным

и красочным. Он звучал под просторными

сводами церковных соборов с их

пространственной акустикой. Органное

искусство было обращено к широким массам

слушателей, отсюда такие качества

органного музыки, как ораторский пафос,

монументальность, концертность. Подобный

стиль требовал развернутых форм,

виртуозности. Органные произведения

подобны монументальной (фресковой)

живописи, где всё подано крупным планом.

Неудивительно, что самые величественные

инструментальные произведения Бах

создал именно для органа: Пассакалия

c-moll, Токката, adagio и фуга C-dur, Фантазия и

фуга g moll и другие.

Традиции

немецкого органного искусства. Хоральные

прелюдии.

Органное

искусство Баха выросло на богатой почве,

ведь в развитии органной музыки наиболее

важную роль сыграли именно немецкие

мастера. В Германии органное искусство

достигло небывалого размаха, выдвинулась

целая плеяда замечательных органистов.

Многих из них Баху довелось слышать: в

Гамбурге – Я. Рейнкена, в Любеке – Д.

Букстехуде, который был особенно близок

Баху. От своих предшественников он

воспринял основные жанры немецкой

органной музыки – фугу, токкату, хоральную

прелюдию.

В

органном творчестве Баха можно выделить

2 жанровые разновидности:

I

– хоральные

прелюдии,

как преимущественно небольшие композиции;

II

– «малые»

полифонические циклы,

как произведения крупной формы. Они

состоят из какой-либо вступительной

пьесы и фуги.

Бах

написал более 150 хоральных прелюдий,

большинство из которых заключено в 4-х

сборниках. Особое место среди них

занимает «Органная книжечка» – самый

ранний (1714–1716), состоящий из 45 обработок.

Позднее появился сборник «Клавирные

упражнения», включающий 21 обработку,

некоторые из которых рассчитаны на

органное исполнение. Следующее собрание

– из 6-ти пьес – известно под названием

«шюблеровских хоралов» (по имени издателя

и органиста Шюблера, ученика Баха).

Последний сборник хоральных обработок

– «18 хоралов» – композитор подготовил

к печати незадолго до смерти.

При

всем разнообразии баховских хоральных

прелюдий, их объединяют:

-

небольшие

масштабы; -

господство

мелодического начала, поскольку жанр

хоральной обработки связан с вокальными

напевами; -

камерный

стиль. В хоральных прелюдиях Бах

подчеркнул не огромные ресурсы мощного

органного звучания, а его красочность,

тембровое богатство; -

широкое

использование полифонических приемов.

Круг

образов хоральных прелюдий связан с

содержанием лежащих в их основе хоралов.

В целом это образцы философской баховской

лирики, размышления о человеке, его

радостях и печалях.

Прелюдия

Es-dur

(«Проснитесь,

голос нас сзывает»)

Ее

музыка носит величаво–спокойный,

просветленный характер, развивается

плавно и неторопливо. Тема хорала

довольно однообразна в ритмическом и

мелодическом отношении. Она основана

на движении по устойчивым ступенямогогого

лада с многократными повторениями

одного звука. Однако Бах начинает свою

прелюдию не с хоральной мелодии, а с

собственной темы – более напевной,

гибкой и подвижной, и вместе с тем

родственной хоралу. Развиваясь, эта

тема непрерывно обогащается интонационно

и ритмически. В ней возникают широко

распевные фразы, расширяется диапазон.

Наряду с этим в ней обостряется

неустойчивость, секвентно повторяется

мотив вздоха, который становится

средством нагнетания экспрессии.

Тональный

план прелюдии охватывает родственные

бемольные тональности. Ладотональное

развитие направлено от светлых мажорных

красок к более темному минорному колориту

в середине, а затем к возвращению

исходного светлого звучания.

Разреженная,

ясная фактура прелюдии основана на двух

основных мелодических линиях, далеко

отстающих друг от друга (это создает

ощущение пространственной широты).

Средние голоса, где излагается тема

хорала, включаются позднее и также

обладают мелодической самостоятельностью.

Прелюдия

f-moll

(«Я

взываю к тебе, Господи»)

В

этой прелюдии мелодия хорала помещена

в верхний голос, она господствует,

определяя весь облик произведения. Баху

принадлежит гармонизация напева и

создание фактуры аккомпанемента.

Тема

хорала отличается песенностью, основана

на плавных мягких интонациях. Ритмическое

однообразие, подчеркнутое ровным

движением басов, придает музыке строгость

и собранность. Основное настроение –

глубокая сосредоточенность, возвышенная

печаль.

В

фактуре ясно выделяется три плана:

верхний голос (собственно тема хорала,

звучание которой в среднем регистре

напоминает пение), линия баса и средний

голос – интонационно очень выразительный

и ритмически подвижный. Форма 2-х частная.

Первый раздел ясно членится на предложения,

завершается четкой каденцией. Второй

развивается более непрерывно.

Двухчастные

полифонические циклы.

Двухчастные

композиции, состоящие из какой-нибудь

вступительной пьесы (прелюдии, фантазии,

токкаты) и фуги, встречались уже у

композиторов добаховского поколения,

но тогда они были скорее исключением,

чем правилом, закономерностью. Преобладали

либо самостоятельные, не связанные друг

с другом фуги, токкаты, фантазии, либо

одночастные композиции смешанного

типа.

В них свободно сочетались

прелюдийно–импровизационные и

фугированные эпизоды. Бах нарушил эту

традицию, разграничив контрастные сферы

в двухотдельных,

но органично взаимосвязанных частях

полифонического цикла. В первой части

концентрировалось свободное,

импровизационное начало, во второй –

фуге – строго организованное. Музыкальное

развитие в фуге всегда подчиняется

законам логики и дисциплины, протекает

в строго определенном «русле». Продуманная

система композиционных приемов фуги

сложилась уже до Баха, в творчестве его

предшественников – немецких органистов.

Вступительные

же части полифонического цикла такой

«заданности» не имели. Они выработались

в практике свободного прелюдирования

на органе, то есть отличались импровизационной природой

– полной свободой в выражении эмоций.

Для них характерны:

-

«общие

формы» движения – виртуозные пассажи,

гармонические фигурации, то есть

движение по звукам аккордов; -

секвентное

развитие небольших мелодических ячеек; -

свободная

смена темпов, различных по характеру

эпизодов; -

яркие

динамические контрасты.

Каждый

полифонический цикл Баха обладает своим

неповторимым обликом, индивидуальным

художественным решением. Общим же, и

обязательным принципом является гармоничное

единство двух составляющих его частей. Это

единство не ограничивается общей

тональностью. Так, например, в самом

популярном баховском органном цикле

– Токкате

и фуге d-moll –

единство композиции вытекает из

многосторонних внутренних связей

токкаты и фуги.

Музыка

токкаты производит впечатление могучей

силы, мятежности. Величавая патетика

захватывает с первых же звуков вступления –

небольшого, но очень эффектного, задающего

тон всему дальнейшему. Тема вступления

начинается как бы сразу с кульминации

(«вершины–источника»), на ff, в мощном

органном унисоне. Она основана на

декламационных, ораторских, призывных

интонациях, которые благодаря сильной

звучности и многозначительным паузам

звучат очень внушительно.

Те

же интонации лежат в основе темы

фуги –

спуск по гамме минорного лада от V ступени

к вводному тону. Благодаря безостановочному

остинатному бегу 16-х музыка фуги имеет

характер активный, энергичный, моторный.

В ее теме есть явное сходство и со вторым

разделом токкаты [1]–

наличие скрытого двухголосия, многократное

повторение звука «ля», одинаковый

ритмический рисунок. По-существу, обе

темы воспринимаются как два варианта

одного тематического материала (тема

фуги – как зеркальное отражение 2-го

раздела токкаты).

В

более крупном плане единство токкаты

и фуги заложено в самойкомпозиции

цикла.

Кульминацией всего произведения является

заключительный раздел фуги – большая

кода патетического характера. Здесь

возвращаются образы токкаты, а

полифонические приемы уступают место

гомофонно-гармоническим. Вновь звучат

массивные аккорды и виртуозные пассажи.

Таким образом в цикле возникает ощущение

трехчастности (токката – фуга – токкатная

кода).

Кроме

того, в фуге d-moll есть еще одна особенность,

подчеркивающая ее родство с токкатой

– обилие интермедий. Интермедии в

основном состоят из «ломаных» аккордов,

их секвентного развития. Благодаря

этому полифонический стиль фуги несколько

приближается к гомофонно-гармоническому,

перекликаясь с импровизационной манерой

токкаты.

Объединение

двух частей полифонического цикла может

основываться не на родстве, а наоборот,

на ярком контрастном сопоставлении их

музыкальных образов. Так выстроен,

например, g-moll-ный органный цикл.

Фантазия

и фуга g-moll

Музыка фантазии своими

истоками связана с суровыми и

величественными образами хоровых

сочинений Баха – его си-минорной мессы

или пассионов. В ней сопоставлены две

контрастные эмоциональные сферы. Первая

– трагедийная. Сочетание могучих

аккордов с одноголосным речитативом в

напряженной тесситуре подобно чередованию

хора с солирующим голосом. Музыкальное

развитие протекает в атмосфере нарастающей

напряженности. Благодаря органному

пункту возникают резко неустойчивые,

диссонантные аккорды, речитативные

фразы постепенно всё больше насыщаются

драматизмом.

Вторая

тема всеми компонентами противоположна

первой. На фоне размеренно спокойных

ходов нижнего голоса верхние голоса

имитируют небольшую лирическую попевку,

основанную на уменьшенном трезвучии.

Минорные лад, мягкость звучания придают

музыке оттенок возвышенной отрешенности.

Заканчивается она задумчиво и печально

нисходящей секундовой интонацией.

Почти

всё дальнейшее продолжение фантазии

занимает сложное развитие первой темы.

Драматизм общего звучания усугубляет

краткая реприза второй темы, поднятой

в более высокий регистр.

Трагедийности

фантазии противостоит энергия и

активность фуги.

Она отличается танцевальным характером

и явными связями с бытовой светской

музыкой. Близость к народно-жанровым

истокам проявляется, в частности, в

репризном строении темы, ее завершенности,

в периодичности ритмических акцентов.

В теме выделяются широкие, «бойкие»

скачки на квинту, октаву, которые в

сочетании с пружинистым упругим ритмом

создают образ очень динамичный. Энергию

движения поддерживает и ладотональное

развитие: тоника и доминанта основной

тональности сопоставляются с тоникой

и доминантой параллельного мажора.

Форма

фуги опирается на репризную трехчастность.

Первую часть составляют экспозиция и

контрэкспозиция, затем следует большая

средняя разработочная часть и сокращенная

реприза. Каждому проведению темы

предшествуют развернутые интермедии.

Огромная

внутренняя контрастность отличает и

органный цикл C-dur, композиция которого

расширена за счет включения еще одной,

3-й, части.

Токката,

adagio и фуга C-dur

Линия

образного развития направлена здесь

от величавой патетики токкаты к

возвышенной лирике Adagio, далее к мощному

Grave (заключительный раздел Adagio) и, наконец,

к танцевальной динамике фуги.

Основной

принцип построения токкаты –

импровизационность. Она состоит из

нескольких относительно завершенных

разделов, которые отличаются друг от

друга типом мелодического движения

(это либо виртуозные пассажи, либо

секвентное развитие небольших мелодических

оборотов, либо аккордовая фигурация –

движение по звукам аккордов). Вместе с

тем, в токкате есть ясная объединяющая

логика: неуклонное нарастание от начала

к концу – заключительной величественной

вершине. Оно достигается постепенным

наращиванием общей звучности, уплотнением

фактуры (за счет разветвления голосов,

их перекличек в разных регистрах). На

последнем этапе этого движения в действие

включаются самые низкие звуки органа

– органная педаль.

В Adagio всё

контрастно по отношению к токкате:

минорная тональность (параллельный

a-moll), камерность звучания – в духе

хоральных прелюдий, однотипная фактура

на всём протяжении (ведущий голос и

сопровождение), однородный тематизм,

отсутствие виртуозного блеска, ярких

кульминационных взлетов. На всём

протяжении Adagio сохраняется настроение

глубокой сосредоточенности.

Заключительные

10 тактов Adagio резко отличаются от всего

предыдущего. Характер музыки становится

здесь величественным и торжественным.

Большая

4-х голосная фуга написана

написана на тему широкой протяженности.

Она диатонична, строится на танцевальных

оборотах, которые в сочетании с размером

6/8 придают музыке сходство с жигой. Тема

проводится 11 раз: 7 раз в экспозиции, 3 –

в разработке и 1 раз в репризе. Таким

образом, большую часть разработки

занимают интермедии.

Пассакалия

с-moll-единственное,

но уникальное творение Баха. Одновременно

и величавая и драматическая. Ее образуют

20 вариаций на восьмитактовую басовую

тему, их завершает фуга, г.п. которой

вычленена из той же темы. Изложение

органной П. управляется державным шагом.

Смена характера движения и звучания

усиливается по мере приближения к

кульминации. В П. две фразы развития.

Органная

П. Баха вдохновляла композиторов

последующих веков при передаче многоликих

драм. Трагич. Лирич. Состояний, исходящих

от единого импульса басовой темы. (финал

4 симфонии Брамса)

[1]Свободная

форма токкаты состоит из несколькихэпизодов,

ясно отграниченных один от другого.

Отличаясь в фактурном, динамическом,

регистровом отношении, они родственны:

-

настроением

величавой патетики; -

неуклонным

возрастанием драматического напряжения,

достигающего высшего накала в заключении

токкаты; -

по

характеру тематизма.

Иога́нн Себастья́н Бах родился 21 марта 1685 году в городе Эйзенах, Саксен-Эйзенах, в семье музыканта Иоганна Амброзиуса Баха и Элизабет Леммерхирт.

В 15 лет будущий композитор уезжает в Люнебург, в и течении 3-лет учится в вокальной школе Св. Михаила. Именно тут Бах сочинил первые произведения для органа и клавира. Здесь он начинает обучаться богословию, латыни, истории, географии, физике и иностранным языкам.

После окончания школы Св. Михаила Бах становится придворном музыкантом у веймарского герцога Иоганна Эрнста. История умалчивает подробности, но вероятно он вел композиторскую деятельность. После 7 месяцев службы в Веймаре композитора пригласили стать смотрителем органа в церкви Св. Бонифация в Арнштадте.

В 1706 году Бах занимает высокую должность органиста в церкви Св. Власия в Мюльхаузене.

Спустя год Иоганн Себастьян женился на кузине Марии. Пара родила семеро детей (из которых выжило лишь четверо). Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануил — стали известными композиторами.

Через год работы в Мюльхаузене Бах получает место придворного органиста и устроителя концертов. На этом месте композитора ждали: высокое жалованье и прекрасный коллектив.

В этот период Бах знакомится со скрипачом фон Вестхофом, который оказал значительное влияние на творчество Баха и вдохновил на написание сонат и партит для скрипки соло. В Веймаре Иоганн Себастьян начинает писать сочинения клавирных и оркестровых произведений.

Сочинения итальянских композиторов Вивальди и Корелли были примером в мастерстве написания драматические вступлений Баха, а именно искусство использования динамичных ритмов и решительных гармонических схем.

7 июля 1720 года неожиданно умирает 35-летняя супруга Баха, Мария Барбара, и у него на руках остается четверо малолетних детей. Свои переживания в связи с утратой жены Бах выражает в музыкальной форме, написав чаконе из партиты ре минор для скрипки соло, которая впоследствии становится одним из самых знаменитых сочинений композитора.

В 1721 году Бах познакомился с Анной Магдаленой Вильке, молодой и талантливой певицей (сопрано), их свадьба состоялась 3 декабря 1721 года, у пары родилось 13 детей (из которых выжили только шесть).

Помимо постоянных концертов при поддержке местных властей, вместе с хором Бах играл на свадьбах и похоронах. Как считают баховеды, именно для этих выступлений написаны как минимум 6 мотетов.

Весной 1729 года Иоганн Себастьян стал руководителем светского ансамбля Музыкальной коллегии, которая около года выступала в кофейне Циммермана. Многие из светских произведений Баха этого периода были написаны непосредственно для исполнения в этом заведении. Например, «Кофейная кантата» и, вероятно, клавирные пьесы из сборников «Clavier-Übung», а также многие концерты для виолончели и клавесина. В этот же период Бах написал части Kyrie и Gloria знаменитой Мессы си минор (остальные части Мессы были написаны много позже).

Скоро Бах становится придворным композитором прусского короля Фридриха II. На этой должности он пишет цикл «Музыкальное приношение».

Бах начинает терять зрение, однако продолжал сочинять музыку, которую записывает его зять Альтникколь. 18 июля к композитору возвращается зрение, однако в тот же вечер с ним происходит удар. Бах умер 28 июля; возможно, причиной смерти стали осложнения после операций на глаза, которые оказались неудачными.

Состояние композитора было оценено в более чем 1000 талеров, оно остояло из 5 клавесинов, 2 лютневых клавесина, 3 скрипки, 3 альта, 2 виолончели, виолу да гамба, лютню и спинет, а также 52 священные книги.

Умер Иоганн Себастьян Бах 21 марта 1685 года, и похоронен на городском кладбище при церкви Св. Иоанна в Лейпциге, в церкви, которой великий композитор отдал 27 лет службы. В годы II мировой войны прах Баха был перенесён 28 июля 1949 года в церковь Св. Фомы.

У Иогана Себастьяна Баха было 20 детей от двух браков. Выжило лишь семь, и все они стали музыкантами, продолжив семейную традицию.

История с лунным светом

Иоганн рано лишился родителей. Уже в 10 лет он перебрался из родного Эйзенаха в Ордруф к брату, который и начал обучать его музыке. Иоганн учился быстро и обладал сильной тягой к знаниям. У брата был шкафчик, в котором хранились рукописи многих произведений именитых тогда композиторов. Но Иоганну было запрещено просматривать эти ноты. То ли брат считал, что Себастьян еще недостаточно взрослый, чтобы понять эту музыку, то ли причина была в качестве нот — они были старыми и вот-вот могли рассыпаться. Однако несмотря на запрет, по ночам Себастьян пробирался в комнату, где стоял желанный шкафчик, доставал ноты и переписывал их при лунном свете. Но счастью музыканта наступил конец, когда однажды ночью брат застал Иоганна за перепиской.

Лучший органист

Бах никогда не упускал возможности послушать игру лучших музыкантов своего времени. Так, например, Иоганн совершил длительное пешее путешествие только для того, чтобы услышать игру знаменитого в то время Дитриха Букстехуде. Лишь позже И. Бах стал признанным виртуозом игры на «короле инструментов».

В далекие времена между музыкантами устраивались соревнования. Участвовал в подобном и Бах. Но как только его соперники слышали его игру, то тот час же уезжали из города, тем самым признавая свое поражение и преклоняясь перед мастерством игры И. Баха.

Музыкальная фамилия

Бах имел поистине прекрасную фамилию. Во-первых, Бах (Bach) буквально переводится с немецкого как «ручей». Во-вторых, фамилия Баха имеет нотный аналог. Дело в том, что ноты обозначаются не только как до-ре-ми-фа-соль-ля-си, но и буквами: a-b-c-d-e-f-g-h.

Лекарство от бессонницы

Один вельможа заказал Баху написать такое произведение, чтобы вельможа, прослушав его, смог заснуть крепким здоровым сном. И. С. Бах выполнил просьбу и в результате появились знаменитые Гольдберг-вариации, хронометраж которых более часа. Стоит отметить, что свое назначение как снотворное это сочинение выполняет с успехом до сих пор.

Источник информации и еще истории на de-online.ru

Иоганн Себастьяна Бах написал более 1000 музыкальных произведений во всех известных жанрах своего времени, кроме оперы.

Композитор писал музыку для множества музыкальных инструментов: духовную и светскую.

Органная музыка

Во время самого продуктивного периода органной музыки, с 1708 по 1714 год, кроме множества пар прелюдий, токкат и фуг, Бах написал «Органную книжечку» — сборник из 46 прелюдий. После отъезда из Веймара Иоганн Себастьян стал меньше писать для органа

На протяжении своей жизни Бах не только писал музыку для органа, но и консультировал создателей инструментов, занимался экспертизой новых органов.

Оркестровая и камерная музыка

Известно, что Бах сочинял музыку для отдельных музыкальных инструментов и для целых ансамблей.

Для соло инструментов:

- 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло BWV 1001—1006

- 6 сюит для виолончели BWV 1007—1012

- партита для флейты соло BWV 1013

- несколько произведений для лютни соло

- Кроме соло, в заслугах композитора:

- трио-сонаты

- сонаты для солирующих флейты и виолы да гамба

Наиболее значимые примеры таких произведений — циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение».

Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов: «Бранденбургские концерты».

Оркестровые шедевры Баха включают два скрипичных концерта (BWV 1041 и 1042), концерт для 2 скрипок ре минор BWV 1043 и множество других. Кроме концертов, Бах сочинил четыре оркестровые сюиты (BWV 1066—1069), отдельные части которых в наше время широко популярны, особенно последняя часть Второй сюиты (так называемая «Шутка» — излишне дословный перевод жанра Скерцо) и II часть Третьей сюиты («Ария»).

Вокальные произведения

Из популярных: «Кофейная» (BWV 211) и «Крестьянская» (BWV 212). Пассионы, или страсти. Страсти по Иоанну (1724) и Страсти по Матфею (ок. 1727) — произведения для хора и оркестра на евангельскую тему страданий Христа, предназначенные для исполнения на вечернях в Страстную пятницу в церквях Св. Фомы и Св. Николая.

Самая знаменитая месса Баха — месса си минор представляет собой полный цикл ординария, которая никогда не исполнялась целиком при жизни Баха, а почитатели его творчества смогли услышать её аж в XIX веке. Другие вокальные произведения Баха включают несколько мотетов, около 180 хоралов, песни и арии.

Бах увлекался нумерологией и любил вплетать числа 14 и 41 в свои музыкальные произведения, потому что этим числам соответствовали первые буквы имени композитора. И даже свою фамилию Бах любил обыграть в произведениях: нотная расшифровка слова «Бах» образует рисунок креста. Именно этот символ является самым важным для Баха, считающего неслучайными подобные совпадения.

Афоризмы от Иоганна Себастьяна Баха:

❖ Чтобы высыпаться, нужно ложиться не в тот же день, когда нужно вставать.

❖ Играть на клавишных просто: нужно только знать, какие клавиши когда нажимать.

❖ Однажды у И. Баха спросили, как он достиг такого совершенства в игре на органе и клавесине, на что музыкант ответил: «Мне пришлось усердно заниматься, кто будет так же усерден, достигнет того же».

Известные люди о Бахе

Иоганнес Брамс:

«Если бы вся музыкальная литература – Бетховен, Шуберт, Шуман – исчезла, это было бы крайне печально, но если бы мы потеряли Баха – я был бы безутешен».

Иоганн Вольфганг фон Гёте:

«…лейпцигский кантор – божественное явление: он ясен и все-таки необъясним».

Борис Владимирович Асафьев:

«И. С. Бах – такой гигант, что воспринимается не как личность, а как мощная творческая лаборатория, в которой перековывались все творческие навыки, стили, тенденции и искания музыки его времени».

Роберт Шуман:

«Бах был насквозь человеком, в нем не было ничего половинчатого, болезненного, все написано как бы на вечные времена».

Вольфганг Амадей Моцарт:

«Здесь есть чему поучиться!»

Людвиг ван Бетховен:

«Он не ручей – он океан».

Фильмы об Иоганне Себастьяне Бахе:

Жил да был Иоганн Себастьян Бах

Ужин в четыре руки

Иоганн Себастьян Бах Жизнь и Творчество

Бах. Борьба за свободу

1. В каком городе родился Бах?

2. В каком жанре не работал Бах?

3. В каком городе жил Бах в 1708 году?

4. К какой музыкальной эпохе относят жизнь и творчество и.с. Баха?

5. На каком музыкальном инструменте играл Бах, кроме органа?

6. Торжественный, неторопливый танец один из главных в баховской сюите?

7. За свою жизнь композитор написал более.. . произведений

8. Мальчик имел превосходный голос, какой?

9. Какой недуг омрачал последние годы жизни композитора?

X

Congratulations individual!

Орган – любимый инструмент Баха, постоянный спутник его жизни

С ранних лет Бах ощущал своим призванием органное поприще, неустанно учился искусству органной импровизации, явившейся основой его композиторского мастерства. Еще ребенком, в родном Эйзенахе, он слушал игру на органе своего дяди, а затем, в Ордруфе – брата. В Арнштадте Бах сам начинает работать органистом, и несомненно, уже там пробует сочинять для органа, хотя его хоральные обработки, смущавшие арнштадтских прихожан своей необычностью, и не дошли до нас. В должности органиста композитор служил и в Веймаре, где полностью сформировался его самобытный органный стиль. Как известно, именно на Веймарские годы приходится исключительная активность в области баховского органного творчества – создано большинство органных сочинений: Токката и фуга d-moll, Токката, adagio и фуга C-dur, Прелюдия и фуга a-moll, Фантазия и фуга g-moll, Пассакалия c-moll и многие другие. Даже когда в силу обстоятельств композитор переключался на другую работу, он не расставался с портативом – переносным органом. Не нужно забывать и то, что в сопровождении органа звучали в церкви баховские оратории, кантаты, пассионы. Именно через орган Бах был известен своим современникам. В органных импрорвизациях он достиг высшего совершенства, потрясая всех, кто мог его слышать. Прославленный органист Ян Рейнкен, уже на склоне лет, услышав игру Баха, произнес: «Я думал, что это искусство уже давно умерло, но теперь я вижу, что оно живет в Вас!»

Основные черты органного стиля

В баховскую эпоху орган был «королем всех инструментов» – самым мощным, полнозвучным и красочным. Он звучал под просторными сводами церковных соборов с их пространственной акустикой. Органное искусство было обращено к широким массам слушателей, отсюда такие качества органного музыки, как ораторский пафос, монументальность, концертность. Подобный стиль требовал развернутых форм, виртуозности. Органные произведения подобны монументальной (фресковой) живописи, где всё подано крупным планом. Неудивительно, что самые величественные инструментальные произведения Бах создал именно для органа: Пассакалия c-moll, Токката, adagio и фуга C-dur, Фантазия и фуга g-moll и другие.

Традиции немецкого органного искусства. Хоральные прелюдии.

Органное искусство Баха выросло на богатой почве, ведь в развитии органной музыки наиболее важную роль сыграли именно немецкие мастера. В Германии органное искусство достигло небывалого размаха, выдвинулась целая плеяда замечательных органистов. Многих из них Баху довелось слышать: в Гамбурге – Я. Рейнкена, в Любеке – Д. Букстехуде, который был особенно близок Баху. От своих предшественников он воспринял основные жанры немецкой органной музыки – фугу, токкату, хоральную прелюдию.

В органном творчестве Баха можно выделить 2 жанровые разновидности:

- хоральные прелюдии, как преимущественно небольшие композиции;

- «малые» полифонические циклы, как произведения крупной формы. Они состоят из какой-либо вступительной пьесы и фуги.

Бах написал более 150 хоральных прелюдий, большинство из которых заключено в 4-х сборниках. Особое место среди них занимает «Органная книжечка» – самый ранний (1714–1716), состоящий из 45 обработок. Позднее появился сборник «Клавирные упражнения», включающий 21 обработку, некоторые из которых рассчитаны на органное исполнение. Следующее собрание – из 6-ти пьес – известно под названием «шюблеровских хоралов» (по имени издателя и органиста Шюблера, ученика Баха). Последний сборник хоральных обработок – «18 хоралов» – композитор подготовил к печати незадолго до смерти.

При всем разнообразии баховских хоральных прелюдий, их объединяют:

- небольшие масштабы;

- господство мелодического начала, поскольку жанр хоральной обработки связан с вокальными напевами;

- камерный стиль. В хоральных прелюдиях Бах подчеркнул не огромные ресурсы мощного органного звучания, а его красочность, тембровое богатство;

- широкое использование полифонических приемов.

Круг образов хоральных прелюдий связан с содержанием лежащих в их основе хоралов. В целом это образцы философской баховской лирики, размышления о человеке, его радостях и печалях.

Прелюдия Es-dur

(«Проснитесь, голос нас сзывает»)

Ее музыка носит величаво–спокойный, просветленный характер, развивается плавно и неторопливо. Тема хорала довольно однообразна в ритмическом и мелодическом отношении. Она основана на движении по устойчивым ступеням лада с многократными повторениями одного звука. Однако Бах начинает свою прелюдию не с хоральной мелодии, а с собственной темы – более напевной, гибкой и подвижной, и вместе с тем родственной хоралу.

Развиваясь, эта тема непрерывно обогащается интонационно и ритмически. В ней возникают широко распевные фразы, расширяется диапазон. Наряду с этим в ней обостряется неустойчивость, секвентно повторяется мотив вздоха, который становится средством нагнетания экспрессии.

Тональный план прелюдии охватывает родственные бемольные тональности. Ладотональное развитие направлено от светлых мажорных красок к более темному минорному колориту в середине, а затем к возвращению исходного светлого звучания.

Разреженная, ясная фактура прелюдии основана на двух основных мелодических линиях, далеко отстающих друг от друга (это создает ощущение пространственной широты). Средние голоса, где излагается тема хорала, включаются позднее и также обладают мелодической самостоятельностью.

Прелюдия f-moll

(«Я взываю к тебе, Господи»)

В этой прелюдии мелодия хорала помещена в верхний голос, она господствует, определяя весь облик произведения. Баху принадлежит гармонизация напева и создание фактуры аккомпанемента.

Тема хорала отличается песенностью, основана на плавных мягких интонациях. Ритмическое однообразие, подчеркнутое ровным движением басов, придает музыке строгость и собранность. Основное настроение – глубокая сосредоточенность, возвышенная печаль.

В фактуре ясно выделяется три плана: верхний голос (собственно тема хорала, звучание которой в среднем регистре напоминает пение), линия баса и средний голос – интонационно очень выразительный и ритмически подвижный. Форма 2-х частная. Первый раздел ясно членится на предложения, завершается четкой каденцией. Второй развивается более непрерывно.

Двухчастные полифонические циклы

Двухчастные композиции, состоящие из какой-нибудь вступительной пьесы (прелюдии, фантазии, токкаты) и фуги, встречались уже у композиторов добаховского поколения, но тогда они были скорее исключением, чем правилом, закономерностью. Преобладали либо самостоятельные, не связанные друг с другом фуги, токкаты, фантазии, либо одночастные композиции смешанного типа. В них свободно сочетались прелюдийно–импровизационные и фугированные эпизоды. Бах нарушил эту традицию, разграничив контрастные сферы в двух отдельных, но органично взаимосвязанных частях полифонического цикла. В первой части концентрировалось свободное, импровизационное начало, во второй – фуге – строго организованное. Музыкальное развитие в фуге всегда подчиняется законам логики и дисциплины, протекает в строго определенном «русле». Продуманная система композиционных приемов фуги сложилась уже до Баха, в творчестве его предшественников – немецких органистов.

Вступительные же части полифонического цикла такой «заданности» не имели. Они выработались в практике свободного прелюдирования на органе, то есть отличались импровизационной природой – полной свободой в выражении эмоций. Для них характерны:

- «общие формы» движения – виртуозные пассажи, гармонические фигурации, то есть движение по звукам аккордов;

- секвентное развитие небольших мелодических ячеек;

- свободная смена темпов, различных по характеру эпизодов;

- яркие динамические контрасты.

Каждый полифонический цикл Баха обладает своим неповторимым обликом, индивидуальным художественным решением. Общим же, и обязательным принципом является гармоничное единство двух составляющих его частей. Это единство не ограничивается общей тональностью. Так, например, в самом популярном баховском органном цикле – Токкате и фуге d-moll – единство композиции вытекает из многосторонних внутренних связей токкаты и фуги.

Музыка токкаты производит впечатление могучей силы, мятежности. Величавая патетика захватывает с первых же звуков вступления – небольшого, но очень эффектного, задающего тон всему дальнейшему. Тема вступления начинается как бы сразу с кульминации («вершины–источника»), на ff, в мощном органном унисоне. Она основана на декламационных, ораторских, призывных интонациях, которые благодаря сильной звучности и многозначительным паузам звучат очень внушительно.

Те же интонации лежат в основе темы фуги – спуск по гамме минорного лада от V ступени к вводному тону. Благодаря безостановочному остинатному бегу 16-х музыка фуги имеет характер активный, энергичный, моторный. В ее теме есть явное сходство и со вторым разделом токкаты [1]– наличие скрытого двухголосия, многократное повторение звука «ля», одинаковый ритмический рисунок. По-существу, обе темы воспринимаются как два варианта одного тематического материала (тема фуги – как зеркальное отражение 2-го раздела токкаты).

В более крупном плане единство токкаты и фуги заложено в самой композиции цикла. Кульминацией всего произведения является заключительный раздел фуги – большая кода патетического характера. Здесь возвращаются образы токкаты, а полифонические приемы уступают место гомофонно-гармоническим. Вновь звучат массивные аккорды и виртуозные пассажи. Таким образом в цикле возникает ощущение трехчастности (токката – фуга – токкатная кода).

Кроме того, в фуге d-moll есть еще одна особенность, подчеркивающая ее родство с токкатой – обилие интермедий. Интермедии в основном состоят из «ломаных» аккордов, их секвентного развития. Благодаря этому полифонический стиль фуги несколько приближается к гомофонно-гармоническому, перекликаясь с импровизационной манерой токкаты.

Объединение двух частей полифонического цикла может основываться не на родстве, а наоборот, на ярком контрастном сопоставлении их музыкальных образов. Так выстроен, например, g-moll-ный органный цикл.

Фантазия и фуга g-moll

Музыка фантазии своими истоками связана с суровыми и величественными образами хоровых сочинений Баха – его си-минорной мессы или пассионов. В ней сопоставлены две контрастные эмоциональные сферы. Первая – трагедийная. Сочетание могучих аккордов с одноголосным речитативом в напряженной тесситуре подобно чередованию хора с солирующим голосом. Музыкальное развитие протекает в атмосфере нарастающей напряженности. Благодаря органному пункту возникают резко неустойчивые, диссонантные аккорды, речитативные фразы постепенно всё больше насыщаются драматизмом.

Вторая тема всеми компонентами противоположна первой. На фоне размеренно спокойных ходов нижнего голоса верхние голоса имитируют небольшую лирическую попевку, основанную на уменьшенном трезвучии. Минорные лад, мягкость звучания придают музыке оттенок возвышенной отрешенности. Заканчивается она задумчиво и печально нисходящей секундовой интонацией.

Почти всё дальнейшее продолжение фантазии занимает сложное развитие первой темы. Драматизм общего звучания усугубляет краткая реприза второй темы, поднятой в более высокий регистр.

Трагедийности фантазии противостоит энергия и активность фуги. Она отличается танцевальным характером и явными связями с бытовой светской музыкой. Близость к народно-жанровым истокам проявляется, в частности, в репризном строении темы, ее завершенности, в периодичности ритмических акцентов. В теме выделяются широкие, «бойкие» скачки на квинту, октаву, которые в сочетании с пружинистым упругим ритмом создают образ очень динамичный. Энергию движения поддерживает и ладотональное развитие: тоника и доминанта основной тональности сопоставляются с тоникой и доминантой параллельного мажора.

Форма фуги опирается на репризную трехчастность. Первую часть составляют экспозиция и контрэкспозиция, затем следует большая средняя разработочная часть и сокращенная реприза. Каждому проведению темы предшествуют развернутые интермедии.

Огромная внутренняя контрастность отличает и органный цикл C-dur, композиция которого расширена за счет включения еще одной, 3-й, части.

Токката, adagio и фуга C-dur

Линия образного развития направлена здесь от величавой патетики токкаты к возвышенной лирике Adagio, далее к мощному Grave (заключительный раздел Adagio) и, наконец, к танцевальной динамике фуги.

Основной принцип построения токкаты – импровизационность. Она состоит из нескольких относительно завершенных разделов, которые отличаются друг от друга типом мелодического движения (это либо виртуозные пассажи, либо секвентное развитие небольших мелодических оборотов, либо аккордовая фигурация – движение по звукам аккордов). Вместе с тем, в токкате есть ясная объединяющая логика: неуклонное нарастание от начала к концу – заключительной величественной вершине. Оно достигается постепенным наращиванием общей звучности, уплотнением фактуры (за счет разветвления голосов, их перекличек в разных регистрах). На последнем этапе этого движения в действие включаются самые низкие звуки органа – органная педаль.

В Adagio всё контрастно по отношению к токкате: минорная тональность (параллельный a-moll), камерность звучания – в духе хоральных прелюдий, однотипная фактура на всём протяжении (ведущий голос и сопровождение), однородный тематизм, отсутствие виртуозного блеска, ярких кульминационных взлетов. На всём протяжении Adagio сохраняется настроение глубокой сосредоточенности.

Заключительные 10 тактов Adagio резко отличаются от всего предыдущего. Характер музыки становится здесь величественным и торжественным.

Большая 4-х голосная фуга написана написана на тему широкой протяженности. Она диатонична, строится на танцевальных оборотах, которые в сочетании с размером 6/8 придают музыке сходство с жигой. Тема проводится 11 раз: 7 раз в экспозиции, 3 – в разработке и 1 раз в репризе. Таким образом, большую часть разработки занимают интермедии.

[1] Свободная форма токкаты состоит из нескольких эпизодов, ясно отграниченных один от другого. Отличаясь в фактурном, динамическом, регистровом отношении, они родственны:

- настроением величавой патетики;

- неуклонным возрастанием драматического напряжения, достигающего высшего накала в заключении токкаты;

- по характеру тематизма.

11

1 ответ:

0

0

Для органа. Иоганн Бах органист. В его время ещё не было рояля. Был орган и клавесин

Читайте также

Напиши основателя святой кучкии и музыкантов состоящей в ней

Все на картинке, извиняюсь, что немного криво.

Мажорная гамма имеет структуру а)1тон, полутон ,2 тона, полутон ,3 тона б)1тон,полутон,3тона,полутон,1тон в)3тона,полутон,2тона,

leha2903

Правильный ответ <span>г)2тона ,полутон,3тона полутон.

Это точно!

Удачи тебе!!))

</span>

<span>«Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего над врагом… Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте… Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу — Ленинграду — я посвящаю свою 7-ю симфонию».

Взято с сайта «РешуЕГЭ». Эту речь Шостакович сказал во время радиотрансляции</span>

Великий румынский скрипач, композитор, а также пианист и музыкальный деятель. Воспитанник лэутаров. Уроки у Энеску брала Жинетт Невё.

Главная

Для какого инструмента И.С.Бах написал основную часть своих произведений?

-

- 0

-

?

Майя Аменкова

Вопрос задан 22 сентября 2019 в

5 — 9 классы,

Музыка.

-

Комментариев (0)

Добавить

Отмена

1 Ответ (-а, -ов)

- По голосам

- По дате

-

- 0

-

Иоганн Себастьян Бах писал свои произведения для органа, клавира,скрипки, виолончели, флейты и оркестра.

Отмена

Дмитрий Сахинзянов

Отвечено 22 сентября 2019

-

Комментариев (0)

Добавить

Отмена

Ваш ответ

И. С. Бах. Портрет работы И. Э. Ренча (между 1708 и 1717). Ангермузеум (Эрфурт).

БАХ (Bach) Иоганн Себастьян (21.3.1685, Эйзенах – 28.7.1750, Лейпциг), нем. композитор, органист, клавесинист. Крупнейший представитель муз. династии Бах. Первые навыки игры на скрипке и альте получил от отца, Иоганна Амброзиуса Баха (1645–95), – городского, затем придворного музыканта; первоначальное образование – общее и музыкальное – в Лат. школе при ц. Св. Георгия в Эйзенахе. Рано осиротев, в 1695 переехал в Ордруф к старшему брату, Иоганну Кристофу (1671–1721), – органисту ц. Св. Михаила и школьному учителю, у которого учился игре на клавире и органе. В Ордруфе Б. успешно продолжил обучение в лицее при церкви, пел в хоре, однако неожиданное лишение стипендии заставило его прервать учёбу. В 1700 Б. вместе с Г. Эрдманом (впоследствии дипломатом на рос. службе) отправился для завершения образования в Люнебургскую хоровую школу при мон. Св. Михаила. В Люнебурге и при посещении Гамбурга впервые соприкоснулся с сев.—нем. органной школой (важную роль сыграли контакты с Г. Бёмом и А. Рейнкеном, знакомство с сочинениями Д. Букстехуде). С авг. 1703 органист Новой церкви в Арнштадте. В 1705, добившись разрешения на месячный отпуск, предпринял путешествие в Любек и самовольно остался там на четверть года (по словам Б., с целью «узнать кое—что по части своего искусства», поучиться у Букстехуде и послушать организованные им циклы вечерних концертов). В Арнштадте написаны первые из сохранившихся органных и клавирных сочинений – прелюдии и фуги, фантазии, сонаты, 2 каприччио [в т. ч. «На отъезд возлюбленного брата» – Иоганна Якоба (1682–1722), c 1704 находившегося на службе у Карла XII], хоральные прелюдии, токкаты, в т. ч. органная Токката и фуга d—moll BWV 565.

С лета 1707 Б. – церковный органист в Мюльхаузене, где создал свои первые кантаты. С июня 1708 органист и камер-музыкант, с 1714 концертмейстер при дворе герцога Веймарского. В Веймаре написано большинство его органных произведений (в т. ч. Пассакалия c-moll и Органная книжка), значит. часть духовных (в т. ч. 12-я и 21-я) и светских (в т. ч. 208-я – «Охотничья») кантат, клавирные сочинения (в т. ч. Английские сюиты). Вытребовав отставку у герцога, Б. в дек. 1717 переехал в Кётен, где провёл 6 лет в должности придворного капельмейстера в атмосфере благожелательности и уважения к себе и своему искусству. В июле 1720 пережил смерть жены Марии Барбары (сыновья от этого брака – В. Ф. Бах и К. Ф. Э. Бах) и в дек. 1721 вступил во второй брак – с Анной Магдаленой (урожд. Вильке). В Кётене создан ряд сочинений для клавира (включая Хроматическую фантазию и фугу), органа, скрипки, виолончели, флейты, лютни, а также для разл. инструментальных составов («Бранденбургские» концерты, концерты для скрипки и 2 скрипок с оркестром, оркестровые сюиты), сонаты для разных инструментов – сольные и с сопровождением. Там же написаны и инструктивные сочинения: Инвенции, «Симфонии», 1-й том «Хорошо темперированного клавира», Клавирные книжки Вильгельма Фридемана и Анны Магдалены Бах (1-я закончена в Лейпциге).

Ухудшение положения в кётенской капелле подтолкнуло Б. в 1722 к участию в конкурсе на должность кантора Томасшуле – школы при ц. Св. Фомы (Томаскирхе) в Лейпциге (вместо умершего И. Кунау; офиц. соглашение подписано 5.5.1723). Не ограничивая себя обязанностями кантора (обучение школьников музыке и латыни), Б. одновременно в качестве музик-директора Лейпцига поднял на исключит. высоту муз. жизнь города: руководил исполнением как церковной, так и светской музыки (еженедельное создание, разучивание и исполнение новой кантаты; музыка для офиц. празднеств, связанных с пребыванием в Лейпциге членов монаршей семьи, с датами их рождения, печальными и радостными событиями и т. д.). Обстоятельства и особенности характера Б., часто отлучавшегося из Лейпцига, приводили к длительным (порой многолетним) конфликтам с ректоратом, церковным и университетским руководством, с гор. советом. Вынужденный отстаивать свои права, композитор заручился поддержкой Фридриха Августа I (в 1725) и его сына Фридриха Августа II (в 1733); последний присвоил Б. титул придворного композитора в ответ на присланную ему в дар Мессу h-moll (раннюю версию). Покровителем Б. был также рос. посланник в Дрездене гр. Г. К. Кайзерлинг. В Лейпциге написана бóльшая часть кантат, мессы, «Страсти», оратории. В мае 1747 Б. гостил в Потсдаме у Фридриха II; по возвращении в Лейпциг на тему, предложенную королём, создал серию контрапунктич. вариаций «Музыкальное приношение». Интерес композитора к тонкостям контрапунктич. техники усилился в последние годы благодаря организации в 1738 его учеником Л. Мицлером Об-ва муз. наук, членом которого Б. стал в июне 1747. В кон. 1740-х гг. Б. стал терять зрение. Весной 1749 его состояние резко ухудшилось, и спустя год, после двух неудачных операций, композитора не стало.

И. С. Бах. Портрет работы Э. Г. Хаусмана (1746). Музей истории Лейпцига.

Творчество Б. – грандиозное завершение музыки барокко, обобщение опыта мн. поколений композиторов Германии, Франции и Италии. Оно объединило в себе достижения как духовной (благодаря деятельности М. Лютера музыка и особенно протестантский хорал стали важнейшей частью образования, воспитания и церковной службы), так и светской, в т. ч. придворной, традиции. Б. работал практически во всех жанрах нем. музыки 1-й пол. 18 в. (кроме оперы). Количественно доминируют жанры церковной (духовной) музыки – св. 750 вокально-инструментальных (кантаты, оратории, пассионы, мессы, Магнификат, мотеты, духовные песни) и органных сочинений. Значит. часть созданного Б. в области вокально-инструментальных жанров утеряна: из 5 годовых кантатных циклов на все воскресные и праздничные дни сохранились лишь первые два (ок. 200 кантат). Влияния светской (в т. ч. оперной) и церковной традиций скрестились в кантатах; большинство их открывается полифонически разработанным вводным хором, как правило построенным на мелодии хорала, и завершается простым 4-голосным пением того же хорала (вероятно, предполагалось участие прихожан). Средними и связующими частями служат сольные арии да капо в итал. стиле (также вокальные ансамбли) в сопровождении оркестра и/или солирующих инструментов, речитативы, ариозо, хоры, в т. ч. свободные от хоральной основы. Те же композиц. принципы лежат в основе «Страстей по Иоанну» (1724), «Страстей по Матфею» (1727) и «Рождественской оратории» (1734; представляет собой цикл из 6 кантат) – их многоплановая драматургия включает монументальные хоры, хоралы, арии на свободно сочинённые стихи и короткие хоровые реплики на тексты Евангелий, а также речитативы рассказчика-евангелиста. Месса h-moll (1749) – величеств. произведение с «католическим» текстом, но поистине вселенское по духовному значению (имеются авторские заимствования из «лютеранских» кантат).

И. С. Бах. Кантата № 199. Партия 1-й скрипки. Автограф. Институт русской литературы (С.-Петербург).

Фото А. И. Нагаева