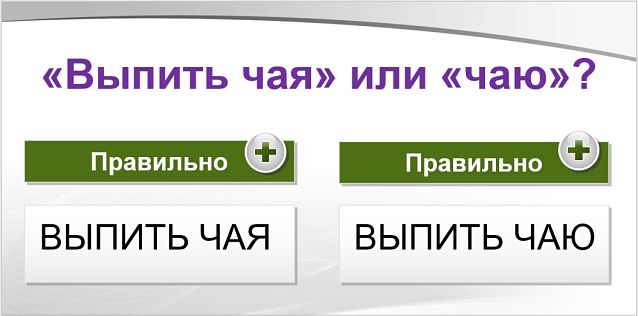

Выпить чая или чаю? Как нужно говорить? Кто-то озадачится этим вопросом между делом, на мгновение, и забудет. А кто-то заинтересованно выспрашивает у друзей в социальных сетях или в поисках ответа рыщет по просторам Интернета.

Так или иначе, есть люди, которым хотелось бы знать правду — в современном языке допустимы оба варианта названного словосочетания? И как все-таки правильно говорить?

Какой вариант допускается в современном языке

Употребляя словосочетания типа мало (народа – народу), мешок (сахара – сахару), стакан (чая – чаю), где зависимыми словами являются существительные мужского рода второго склонения в единственном числе и в родительном падеже, русские люди минувших времен выбирали форму родительного падежа с окончанием –у (-ю), при количественном значении вещественных существительных, значении части целого.

При отсутствии количественного значения использовалась форма с окончанием –а (-я):

- воля народа;

- сладость сахара;

- запах чая.

По наблюдениям лингвистов, в наши дни формы с окончанием —у (-ю) идут на убыль, значение части целого игнорируется, и вариант «стакан чая« вполне употребим и даже более предпочтителен, чем «стакан чаю«. Особенно подкрепляется форма с окончанием —а (-я) наличием при существительном прилагательного:

- стакан ароматного чая;

- пачка тростникового сахара.

Однако в словосочетаниях по типу управления (при зависимости существительного от глагола) окончание вещественных существительных -у (-ю), как правило, сохраняется:

- налить супу;

- отсыпать табаку;

- выпить яду.

Таким образом, вопрос о том, как правильно — выпить чая или чаю — разрешается более определенно. Но откуда эта двойственность родительного падежа?

Количественно-отделительный падеж

Некоторым языкам (например, финскому, эстонскому) свойственен грамматический падеж партитив, или частичный падеж, который служит для обозначения части целого.

В русском языке партитив тоже имеет место. Некоторыми видными русскими лингвистами (А. А. Шахматовым, В. В. Виноградовым, В. А. Богородицким) он обозначен как количественно-отделительный падеж. Его называют еще вторым родительным, поскольку далеко не все признают самостоятельность количественно-отделительного падежа. Он обслуживает лишь существительные отвлеченные и существительные со значением вещественности. Например:

- ход – ходу;

- страх – страху;

- мед – меду;

- чай – чаю.

По мнению многих, выделять количественно-отделительный падеж в самостоятельный не имеет смысла, потому что употребление его форм на -у (-ю) резко сократилось. Многие наши современники не видят греха, когда говорят: «Хочу выпить чая». Они попросту не ломают над этим голову. Что называется, язык развивается. Но других почему-то обуревают сомнения: выпить чая или чаю?

Как все-таки правильно?

Несмотря на весь либерализм современной лингвистики, списывающей системные грамматические ошибки на развитие языка, последний сам отстаивает свои правила. И в этом легко убедиться. Стоит только придать уменьшительно-ласкательную форму существительным, рассматриваемым выше, и сомнения в варианте их употребления отпадают:

- принеси кофейку;

- положить сахарку;

- выпить чайку;

- налить коньячку.

Формы родительного падежа на -а (-я) здесь просто нелепы. Так же определенно второй родительный обозначен во фразеологизмах:

- без году неделя;

- задать перцу;

- что есть духу;

- поддать жару и др.

А значит, сделать вывод просто. Выпить чая или чаю? Конечно, чаю.

Морфемный разбор слова:

Однокоренные слова к слову:

Не с чем или ни с чем как правильно?

В русском языке есть два схожих сочетания слов: “не с чем” и “ни с чем”.

Правильно

Не с чем – в данном выражении все слова пишутся раздельно. Предлог “с” является индикатором раздельного написания, поскольку без него слово являлось бы отрицательными местоимением “нечем”. Все выражение подразумевает значение “нет чего-либо, с чем…”, при этом предполагается отсутствие определенного объекта или группы объектов. Ударение во всем выражении приходится на частицу «не» — нЕ с чем.

Ему не с чем работать сегодня вечером.

Плохо, когда не с чем сравнить результат своей работы.

Егору не с чем идти в гости к другу.

Пошел бы к соседу, да не с чем, ничего не купил к чаю.

Ни с чем – в этом случае предлог “с” также определяет раздельное написание. Без предлога слово являлось бы отрицательными местоимением “ничем”. Данное сочетание подразумевает отсутствие в принципе чего-либо. Ударение приходится на местоимение «чем» — ни с чЕм.

С чем будешь есть суп? – Ни с чем, я люблю без хлеба.

Я ни с чем подобным ранее не сталкивался.

На выставке увидел ни с чем не сравнимый цветок.

С чем пожаловал? — Ни с чем, просто так решил зайти.

То, что ты сделал сравнить ни с чем нельзя.

Мы получили ни с чем не сравнимые эмоции.

Для лучшего понимания разницы можно составить похожие предложения:

Ни с чем не сравнимый танец удивил зрителей.

Этот танец не с чем сравнить, такое зрители видели впервые.

Источник

Выпить (попить) чая или чаю?

Обсудим, как правильно говорить «выпить (попить) чая» или «выпить (попить) чаю» с точки зрения норм современного русского литературного языка.

В разговорной и письменной речи часто используются параллельные варианты словосочетаний:

В этот жаркий день предлагаем вам выпить чаю.

Отметим, что в этих сочетаниях с глаголом «выпить (попить)» употребляется вещественное существительное «чай». В форме родительного падежа единственного числа это существительное выступает в значении неопределенного количества вещества, на которое направлено действие, обозначенное глаголом.

Формы родительного падежа слова «чай»

В русском языке в форме родительного падежа единственного числа вещественных существительных мужского рода возможны вариативные окончания -а/-я и -у/ю.

Понаблюдаем:

Если заглянуть в историческую грамматику русского языка, то выясним, что в древнерусском языке существовал количественно-разделительный падеж существительных с ударным окончанием -у/-ю. Его использовали для обозначения части предмета от целого или неопределенного количества:

В устной речи возможно употребить как сочетание «выпить чая», так и «выпить чаю». Но отметим их стилистическое различие в русском языке.

Выражение «выпить чая» является общеупотребительным и стилистически нейтральным в современном русском языке.

Анна предлагает друзьям выпить чая со сладостями.

Если с существительным употребляется в качестве определения имя прилагательное (причастие), то оказалась более востребованной форма родительного падежа с безударным окончанием -я:

Сочетание «выпить (попить) чаю» употребляется в количественном значении и принадлежит разговорной устной речи. Вещественные имена существительные также употребляются с окончанием -у/-ю, если имеют в морфемном составе оценочный суффикс -к-:

Отметим, что в современном русском языке формы родительного падежа вещественных существительных с окончанием -у/-ю постепенно вытесняются из речи. Они сохраняются только в устойчивых словосочетаниях:

Источник

«Не с чем» или «ни с чем»: как правильно?

Правописание отрицательных местоимений вызывает много затруднений. Путаются, какую приставку вставлять: «не» или «ни», писать слитно или раздельно. Стоит разобраться в орфографическом правиле, как отпадут все сомнения в грамотном написании, употреблении слов «не с чем» или «ни с чем».

Как пишется правильно: «не с чем» или «ни с чем»?

Разряд отрицательных местоимений образован от вопросительных при помощи приставок «не» и «ни»: «нечем» и «ничем». По орфографическому правилу, гласная «е» в приставках местоимений всегда ударная, а «и» − безударная. Когда приставку с местоимением разбивают предлогом, то получается три слова «ни с чем» или «не с чем». При ударении на приставку будет писаться «не с чем», в безударном положении – «ни с чем».

Оба варианта написания используют в предложениях, но надо верно подобрать отрицательное местоимение, не искажая смысл высказывания.

Когда используется «не с чем»

Частица и приставка «не» используется в качестве отрицания. Во всех толковых словарях определяют ее значение, как придающее словам и предложениям отрицательный смысл. Присоединяясь к местоимениям, «не» всегда находится под ударением.

Включают «не с чем» в предложения, где отсутствует другое отрицание. При этом местоимение будет играть роль второстепенного члена, дополнения.

Примеры употребления

Местоимение «не с чем» употребляется в безличных предложениях:

В предложениях отсутствует подлежащее. Отрицание относится к местоимению, которое указывает на предмет или предметы.

Можно использовать «не с чем» в сложных предложениях. Здесь местоимение будет играть роль обобщения:

Употребление местоимения «не с чем» происходит в безличных предложениях. Слово может входить в состав сложных союзных или бессоюзных конструкций.

Использование «ни с чем»

Слово «ни с чем» служит усилителем отрицания в предложениях, где встречается частица «не» или слово «нет». Смысл всего предложения при этом будет отрицательным.

Используют слово в простых предложениях двусоставной конструкции. Местоимение «ни с чем» является второстепенным членом предложения, дополнением.

Входит слово «ни с чем» в состав словосочетаний «остаться ни с чем», «отойти ни с чем». Конструкции придают значения глаголам, как остаться, отойти «с пустыми руками», «не добившись никакого результата».

Слово «ни с чем», по толковому словарю Ефремовой, можно заменить синонимами:

Частица «ни» в отрицательном местоимении находится в безударном положении.

Примеры предложений

Можно сделать вывод, что в простых предложениях частица «не» перед сказуемым придает отрицательное значение всему предложению, а местоимение «ни с чем» только усиливает его.

Встречается местоимение в предложениях, где слово необходимо для отрицательного значения. Сочетание «остаться ни с чем» «отойти ни с чем» чаще употребляется в сложных конструкциях:

Видно, что в части примеров отсутствует дополнительное отрицание. Эту функцию выполняет приставка «ни» в местоимении «ни с чем».

Ошибки в написании «не с чем» и «ни с чем»

Написание местоимений с «не» и «ни» может иметь множество ошибок. Здесь и слитное письмо приставок, предлога со словом «чем». Вот примеры орфографических курьезов: ни счем, нисчем, несчем, не счем. Иногда пишут через дефис: ни-счем, не-счем. Такие написания считают грубой ошибкой.

Грамотный человек никогда не сделает ошибок в написании отрицательных местоимений. Он знает, когда использовать в высказываниях «не с чем», а когда «ни с чем». Ведь надо правильно поставить ударение в словах. Образованный человек местоимение «чем» напишет раздельно с предлогом «с» и частицей «ни», «не».

Источник

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи

Содержание:

Отрицательные частицы с одними частями речи выступают как словообразовательные, т.е. становятся приставками, образуя новые слова, с другими пишутся всегда отдельно. Сначала надо разобраться, какую частицу выбрать – НЕ или НИ.

НЕ или НИ

Обе частицы называются отрицательными, но НЕ обычно обозначает само отрицание, а НИ в большинстве случаев усиливает отрицание. Выбор частицы зависит от того, в каком предложении, простом или сложном, она употреблена, и от того значения, которое привносит в текст или речь.

Отрицательная частица НЕ в предложениях с одной грамматической основой имеет значение:

Отрицательная частица НИ в простых предложениях- усилитель отрицания, а в придаточных сложных обозначает утверждение в сочетании с наречиями и местоимениями:

Всегда слитно

НЕ всегда пишется слитно, если:

НЕДОкрутил сальто – ПЕРЕкрутил сальто;

НЕДОсыпал песок в раствор – ПЕРЕсыпал песок в раствор.

Всегда раздельно

Всегда, кроме случаев, описанных в предыдущем пункте, раздельно пишут частицу НЕ со следующими словами:

Для раздельного употребления НЕ в перечисленных ситуациях не требуется знание правил – надо запомнить, что в этих случаях НЕ всегда частица.

Есть варианты – применяем правило

Одни и те же слова пишутся с НЕ слитно или раздельно. Выбрать правильный вариант помогут правила, разный для частей речи:

Часть речи

Раздельно

Слитно

Примеры

Если есть противопоставление – антоним или сочетание с союзом а. Слово с не не заменяется синонимом.

Нет противопоставления, а слово с не заменяется близким по значению.

Не тихое озерцо, а бурная река. Не мелкий пруд – глубокое озеро. Неглубокое озерцо (мелкое).

Причастия в полн. форме

Если входит в оборот (есть зависимые слова (ЗС)

Одиночное, кроме слов-усилителей – чрезвычайно, абсолютно, совершенно, очень, крайне

Еще не прочитанная повесть (ЗС)

Совершенно непонятая тема (усилитель)

Невыученный урок (без зав.слов)

Не к кому обратиться, не за чем идти

Некому рассказать, нечем поделиться.

Трудные случаи употребления частиц надо запомнить:

Практика ЕГЭ по русскому языку:

Источник

Не, ни, не, ни.

Не или ни? Ни или не? Кто только ни задавался этим вопросом, кто (да что уж там, сознаемся!) ни проклинал все на свете, пытаясь вспомнить правило из школьной программы: что же, что именно здесь надо написать, не или ни.

А поскольку ошибки все-таки встречаются, причем и в рекламе, и в журнальных текстах, не говоря уж об Интернете, можно сделать вывод, что вспомнить удается далеко не всегда. Тогда в силу вступает правило, известное всем как «русский авось». Вот исходя из этого правила обычно и выбирают: не или ни.

Итак, ни. Существуют случаи, которые смело можно назвать простыми.

Мы пишем ни, и только ни в устойчивых выражениях (таких, как ни свет ни заря, ни днем ни ночью, ни жив ни мертв, ни рыба ни мясо). Ни с места! Ни шагу назад! Ни один человек не пришел на акцию (то есть никто). Он ни разу мне не позвонил (то есть нисколько). Это запомнить просто.

Но есть и непростые ситуации, куда же без них!

О, это «ни для усиления отрицания». Со школьных времен мы думаем о тебе с содроганием. А напрасно, между прочим. И это можно попробовать запомнить. Итак, в предложениях, где ни используется для усиления отрицания, обычно уже имеется отрицание (нет или не): Нет ни копейки денег. Он не дал мне ни рубля. Иногда отрицание только подразумевается: Ни копеечки (не было) в кармане.

Существует, правда, двойное отрицание с не (ты не мог меня не заметить). Но это двойное отрицание придает предложению смысл утверждения, а вовсе не отрицания! Что такое не мог не заметить? Это значит «заметил». Как сказали бы математики, «минус на минус дает плюс».

Однако вернемся к ни.

Если же речь идет о независимом восклицательном или вопросительном предложении, то пишется не: Кто не восхищался ею! Что он только не передумал!

Ни, и только ни мы напишем в так называемых уступительных придаточных, чтобы усилить утверждение.

Тут будет уместно вспомнить шлягер Аллы Пугачевой: «Я отправлюсь за тобой, что бы путь мне ни пророчил». Да, знаю, сама она поет не пророчил. Но это ошибка, увы. Ни пророчил, и только ни!

Источник

Теперь вы знаете какие однокоренные слова подходят к слову Не с чем пить чай как пишется, а так же какой у него корень, приставка, суффикс и окончание. Вы можете дополнить список однокоренных слов к слову «Не с чем пить чай как пишется», предложив свой вариант в комментариях ниже, а также выразить свое несогласие проведенным с морфемным разбором.

Правописание отрицательных местоимений вызывает много затруднений. Путаются, какую приставку вставлять: «не» или «ни», писать слитно или раздельно. Стоит разобраться в орфографическом правиле, как отпадут все сомнения в грамотном написании, употреблении слов «не с чем» или «ни с чем».

Читайте в статье

- Как пишется правильно: «не с чем» или «ни с чем»?

- Когда используется «не с чем»

- Примеры употребления

- Использование «ни с чем»

- Примеры предложений

- Ошибки в написании «не с чем» и «ни с чем»

Как пишется правильно: «не с чем» или «ни с чем»?

Разряд отрицательных местоимений образован от вопросительных при помощи приставок «не» и «ни»: «нечем» и «ничем». По орфографическому правилу, гласная «е» в приставках местоимений всегда ударная, а «и» − безударная. Когда приставку с местоимением разбивают предлогом, то получается три слова «ни с чем» или «не с чем». При ударении на приставку будет писаться «не с чем», в безударном положении – «ни с чем».

Оба варианта написания используют в предложениях, но надо верно подобрать отрицательное местоимение, не искажая смысл высказывания.

Когда используется «не с чем»

Частица и приставка «не» используется в качестве отрицания. Во всех толковых словарях определяют ее значение, как придающее словам и предложениям отрицательный смысл. Присоединяясь к местоимениям, «не» всегда находится под ударением.

Включают «не с чем» в предложения, где отсутствует другое отрицание. При этом местоимение будет играть роль второстепенного члена, дополнения.

Примеры употребления

Местоимение «не с чем» употребляется в безличных предложениях:

- Мне не с чем к нему прийти.

- Мне не с чем это явление сравнить.

- Тёме не с чем будет столкнуться на своем пути.

- Охотнику не с чем идти на медведя.

- Нам совсем не с чем отправляться в поход.

В предложениях отсутствует подлежащее. Отрицание относится к местоимению, которое указывает на предмет или предметы.

Можно использовать «не с чем» в сложных предложениях. Здесь местоимение будет играть роль обобщения:

- Нам не с чем встречать гостей: нет ни хлеба, ни соли, ни мяса. Во второй части предложения усиливается отрицание словом «нет» и союзом «ни-ни».

- Не с чем идти на рыбалку, так как удочка сломалась, а червей я не накопал. Во второй части союзного сложного предложения раскрывается смысл первой. Можно оформить высказывание как бессоюзное сложное предложение. Не с чем идти на рыбалку: удочка сломалась, червей я не накопал.

- Мне не с чем сравнить мое состояние: так мне плохо. В примере местоимение включено в состав бессоюзного сложного предложения.

Употребление местоимения «не с чем» происходит в безличных предложениях. Слово может входить в состав сложных союзных или бессоюзных конструкций.

Использование «ни с чем»

Слово «ни с чем» служит усилителем отрицания в предложениях, где встречается частица «не» или слово «нет». Смысл всего предложения при этом будет отрицательным.

Используют слово в простых предложениях двусоставной конструкции. Местоимение «ни с чем» является второстепенным членом предложения, дополнением.

Входит слово «ни с чем» в состав словосочетаний «остаться ни с чем», «отойти ни с чем». Конструкции придают значения глаголам, как остаться, отойти «с пустыми руками», «не добившись никакого результата».

Слово «ни с чем», по толковому словарю Ефремовой, можно заменить синонимами:

- в дураках;

- с носом;

- на бобах;

- у разбитого корыта;

- при пиковом интересе;

- с таком.

Частица «ни» в отрицательном местоимении находится в безударном положении.

Примеры предложений

- Я ни с чем не сравню твое отношение ко мне.

- По этому вопросу он ни с чем не согласен.

- Дело это ни с чем не сравнить по трудности выполнения.

- Не сравнить тебя ни с чем мне.

Можно сделать вывод, что в простых предложениях частица «не» перед сказуемым придает отрицательное значение всему предложению, а местоимение «ни с чем» только усиливает его.

Встречается местоимение в предложениях, где слово необходимо для отрицательного значения. Сочетание «остаться ни с чем» «отойти ни с чем» чаще употребляется в сложных конструкциях:

- Свое место под солнцем надо защищать, иначе можно остаться ни с чем.

- Некоторые обманывают других потому, что боятся остаться ни с чем.

- Девочка осталась ни чем, так как отец ее завещал все имущество своей второй жене.

- Пришлось отойти от компании ни с чем, так как они не обращали на меня никакого внимания.

- Петя отошел ни с чем и поплелся домой, не солоно хлебавши.

Видно, что в части примеров отсутствует дополнительное отрицание. Эту функцию выполняет приставка «ни» в местоимении «ни с чем».

Ошибки в написании «не с чем» и «ни с чем»

Написание местоимений с «не» и «ни» может иметь множество ошибок. Здесь и слитное письмо приставок, предлога со словом «чем». Вот примеры орфографических курьезов: ни счем, нисчем, несчем, не счем. Иногда пишут через дефис: ни-счем, не-счем. Такие написания считают грубой ошибкой.

Словосочетание «не с чем» правильно пишется раздельно, потому что слово «что» нём является относительным местоимением в творительном падеже. Слитное написание «несчем» – грубая орфографическая ошибка, такого слова нет в русском языке. Проводить аналогию с «нечем» или, допустим, «нипочём» здесь неуместно, так как в данных случаях мы имеем дело с местоимением другого разряда или вовсе с иной частью речи (см. далее). А чтобы подчеркнуть, что отрицательное (противительное) значение тут сосредоточено в частице «не», предлог «с» употреблён в интерпозиции, то есть вставлен между частицей и знаменательным (значащим) словом «что». Поэтому выражение «не с чем» нужно писать в три слова.

Примеры:

- «Тебе зарплату скоро дадут? В магазин считай что и не с чем уже идти».

- «Какие кому они конкуренты? Да нам попросту не с чем считаться из того, что у них есть и что они могут».

- «Иванов, к доске! – А мне туда не с чем, я уроки не выучил».

К тонкостям употребления выражения «не с чем» мы вернёмся далее, в Грамматике, но сначала нужно хотя бы бегло ознакомиться со смыслом самого «что», поскольку слово это довольно-таки трудное для понимания из-за его многозначности.

Что значит «что»

Слово «что» и его формы употребляются в следующих значениях:

Как относительное местоимение – говорит о самом факте наличия предмета, на который указывает, но не раскрывая его сущности, свойств и количественного содержания:

- «Ну-ка, посмотрим, что тут пишут».

- «Знал бы, что так выйдет, не ввязывался бы в это дело».

Также как относительное, часто в сочетании с «то», «это» или словами, точнее определяющими указуемый предмет – удостоверяет его важность, значимость, подлинность, существенность:

- «Что сам видел и слышал, за это отвечаю, а что слухи, так то передаю как до меня дошло».

- «А теперь посмотрим, что полезного для практики следует из этой формулы».

- Тоже в качестве относительного – используется для формирования восклицательных и прочих эмоционально-выразительных предложений, по сути дела означающих риторический вопрос:

- «Что нам до курса доллара, раз у нас валютных накоплений ноль без палочки, а Майорка и Коста Калида не по карману».

- «Ох, ну и что мне розы – я едок, а не цветовод».

Примечание: риторический вопрос это такой, ответ на который заранее известен. Риторические вопросы используются как фигуры речи, придающие ей бо́льшую выразительность и эмоциональную насыщенность – «У вас вот написано: “Свежее парное мясо”. И что же тогда от вашего прилавка на дюжину шагов тухлятиной несёт?».

В разговорной речи – взамен неопределённых местоимений «нечто», «что-либо», «что-нибудь», «что-то», преимущественно в предположительных и предложениях с «бы»:

- «Было бы у неё что несерьёзное, врачи бы так не всполошились».

Там же – в предположительно-вопросительных предложениях на «ли»:

- «Диабетический криз, что ли?»

- «А не съела ли она случаем что сладкое перед тем, как ей плохо стало?»

Вместо «сколько» – для постановки вопроса о количестве; преимущественно денег или других ликвидных ценностей:

- «Что стоят ваши эполеты? // Я с честью их достал – и вам их не купить» (М. Ю. Лермонтов, «Маскарад»).

Частичный синоним в данном значении «почём» (без сказуемого (замещает его) и только о цене: «Почём ваши помидоры?»).

- В значении «почему» и «зачем» – в постановке вопросов о причине и цели действия (нередко с «это» и/или усилительной частицей «же», иногда сокращаемой до «ж»):

- «Что <это> вы всё не звоните да не звоните? – А что <ж это> вы мои вызовы всё сбрасываете да сбрасываете? – Да я тут ни при чём, это мой маленький телефон утащил и давай с ним баловаться».

- Во всех значениях – большей частью одновременно и как союзное слово, связывающее в одно вполне осмысленное высказывание части предложения:

- «А, ну вот теперь понятно, что вы на меня больше не сердитесь», и т.п., см. также примеры выше.

Грамматика

«Что» в русском языке местоимение очень «богатое»: от него произведено много других слов, в том числе самостоятельных частей речи («нечего», «нипочём» – наречия). Поэтому вопросы правописания «что» (и «кто») академической лингвистикой пока что не решены до полной ясности. Как следствие, нормативные правила на этот счёт достаточно сложны, а порой неоднозначны, путаны и противоречивы.

Возможное разрешение проблем с правописанием «кто/что» с частицами и предлогами – предположить, что производные от них неопределённые и отрицательные местоимения на «не/ни» с предлогами не употребляются. Логические основания для этого есть: предлог, как имеющая собственное значение часть речи, придаёт некоторую определённость связанному с ним слову там, где её не должно быть согласно общему смыслу высказывания. А противительное значение «не/ни» и так достаточно сильно и гибко, см. сноски в конце. Поэтому:

Будем считать, что «кто/что» во всех их формах без приставок относительные или вопросительные местоимения. Отсюда следует, что отрицательное (противительное) значение словосочетаниям с ними придаётся частицами, а для более чёткого отделения их от местоимений предлог, если он нужен, ставится в интерпозицию.

Нижеследующее изложено с точки зрения такой концепции. Пусть это и «неакадемично», но даёт возможность легче разобраться, как нужно правильно писать словарные конструкции на основе данных местоимений, и да простят нам это учёные мужи – языкознатцы.

«Что» с противительными частицами

Слово «что» в русском языке – относительное и вопросительное местоимение, а также союзное слово. Состоит из одного лишь корня. Рода и множественного числа не имеет. Как относительное с противительными частицами «не» и «ни» употребляется в интерпозиции с предлогами, то есть предлог вставляется между частицей и значащим (знаменательным) словом. Падежные формы:

- Именительный: что.

- Родительный: чего́ («Отчего нос повесил? – Ни от чего, просто задумался»).

- Дательный: чему́ («Отлично сделано, не́ к чему придраться»).

- Винительный*: что («Он, похоже, лёгкие деньги ни во что не ставит»).

- Творительный: чем («Смотри-ка, антикварную мебель распродают! – Заманчивое дело, да вот только не́ с чем нам на аукцион выходить»).

- Предложный: <в, на, о, по, при> чём («Эта воротина, похоже, ни на чём уже не держится»).

Примечание: в конструкциях типа «не/ни <предлог> <форма “что”>» частица «не» всегда стоит под ударением, а частица «ни» всегда безударная.

«Нечто» и «ничто»

«нечто/ничто» – неопределённое и отрицательное местоимения. Состоят из приставок «не-/ни-» соответственно и корня «что». Постановка ударений и разделение для переноса не́-что, ни-что́; в рукописях при нехватке места в строке допустимо переносить не́ч-то, нич-то́. Рода и множественного числа не имеют. В значении неопределённого местоимения «нечто» не склоняется. Как условно-отрицательное** с приставкой «не-» склоняется по падежам, кроме именительного; в значении безусловно-отрицательного (с приставкой «ни-») склоняется по падежам и с предлогами не употребляется, то есть предложного падежа не имеет ни в той, ни в другой форме:

- Именительный: “–“/ничто́.

- Родительный: не́чего/ничего́ («Он ничего толком не сказал. – Да нечего у него и выспрашивать, он, кажется, в шоке»).

- Дательный: не́чему/ничему́́ («Ну, тут нечему удивляться, после такой-то аварии. Надо же, в третий раз за год на машине бьётся, а ничему так и не научился»).

- Винительный: не́чего/ничего́ («Нам у них вообще-то нечего делать. – Но проведать всё равно надо, ничего тут не попишешь»).

- Творительный: не́чем/ниче́м («Мне, к сожалению, сейчас нечем с вами расплатиться. – Не переживайте, отдадите, как сможете, а до того вы мне ничем не обязаны»).

- Предложный: “–“.

*) – винительный падеж употребляется с предлогами «в», «об», «под», «округлёнными» на «о»: «во», «обо», «подо».

**) – частица и приставка «не» обозначает отрицание неполное, не окончательное, условное, допускающее исход противоположного смысла: «Не знаю» (Но кто-то другой, может быть, знает?); «Не хочу» (Сейчас вот этого, но как знать, глядишь, потом захочу?); «некстати» (Пришлось именно это вот сейчас, но что-то другое, или то же самое раньше либо потом, возможно, было бы (будет?) очень даже кстати?).

«ни», напротив, говорит об отрицании полном, безусловном, безоговорочном, не допускающем никакого иного толкования: «ни на что <не годен>», «ни так, ни этак <не получается>», «<не соглашусь> ни сегодня, ни завтра, никогда».

***

© ПишемПравильно.ру

Автор: Садов Артур Александрович, лингвист-типолог

Перечень академических источников, использовавшихся при подготовке материалов.

Правописание этих слов надо знать:

Проверить еще слово:

Инструмент проверки текста на орфографические и грамматические ошибки онлайн, позволит исправить

самые громоздкие

ошибки, с высокой степенью точности и скорости, а

также улучшить свой письменный русский язык.

Если возможно несколько исправлений, вам будет предложено выбрать одно из них.

Слова в которых допущены ошибки выделяются разными цветами, можно кликнуть на подсвеченное слово,

посмотреть описание ошибки

и выбрать исправленный вариант.

Инструмент поддерживает 8 языков.

Символов в тексте

0

Без пробелов

0

Количество слов

0

Вставьте ваш текст для проверки

Ваш текст проверяется

Орфография

Написать текст без каких-либо орфографических или пунктуационных ошибок достаточно сложно даже

специалистам.

Наша автоматическая проверка

орфографии

может помочь профессионалам, студентам, владельцам веб-сайтов, блогерам и авторам получать текст

практически без ошибок. Это не только поможет им исправить текст, но и

получить информацию о том, почему использование слова неправильно в данном контексте.

Что входит в проверку текста?

- грамматические ошибки;

- стиль;

- логические ошибки;

- проверка заглавных/строчных букв;

- типографика;

- проверка пунктуации;

- общие правила правописания;

- дополнительные правила;

Грамматика

Для поиска грамматических ошибок инструмент содержит более 130 правил.

- Деепричастие и предлог

- Деепричастие и предлог

- «Не» с прилагательными/причастиями

- «Не» с наречиями

- Числительные «оба/обе»

- Согласование прилагательного с существительным

- Число глагола при однородных членах

- И другие

Грамматические ошибки вида: «Идя по улице, у меня развязался шнурок»

-

Грамматическая ошибка: Идя по улице, у меня…

-

Правильно выражаться: Когда я шёл по улице, у меня развязался шнурок.

Пунктуация

Чтобы найти пунктуационные ошибки и правильно расставить запятые в тексте, инструмент содержит более

60 самых важных правил.

- Пунктуация перед союзами

- Слова не являющиеся вводными

- Сложные союзы не разделяются «тогда как», «словно как»

- Союзы «а», «но»

- Устойчивое выражение

- Цельные выражения

- Пробелы перед знаками препинания

- И другие

Разберем предложение, где пропущена запятая «Парень понял как мальчик сделал эту модель»

-

Пунктуационная ошибка, пропущена запятая: Парень понял,

-

«Парень понял, как мальчик сделал эту модель»

Какие языки поддерживает инструмент?

Для поиска ошибок вы можете вводить текст не только на Русском

языке, инструмент поддерживает проверку орфографии на Английском, Немецком и Французском

Приложение доступно в Google Play

Обсудим, как правильно говорить «выпить (попить) чая» или «выпить (попить) чаю» с точки зрения норм современного русского литературного языка.

В разговорной и письменной речи часто используются параллельные варианты словосочетаний:

Мне хочется выпить чая.

В этот жаркий день предлагаем вам выпить чаю.

Отметим, что в этих сочетаниях с глаголом «выпить (попить)» употребляется вещественное существительное «чай». В форме родительного падежа единственного числа это существительное выступает в значении неопределенного количества вещества, на которое направлено действие, обозначенное глаголом.

Формы родительного падежа слова «чай»

В русском языке в форме родительного падежа единственного числа вещественных существительных мужского рода возможны вариативные окончания -а/-я и -у/ю.

Понаблюдаем:

- попить чая и попить чаю;

- купить сахара и купить сахару;

- попробовать мёда и попробовать мёду.

Если заглянуть в историческую грамматику русского языка, то выясним, что в древнерусском языке существовал количественно-разделительный падеж существительных с ударным окончанием -у/-ю. Его использовали для обозначения части предмета от целого или неопределенного количества:

- добавить кипятку;

- попить квасу;

- нарезать сыру.

Так, какой вариант слова «чая» или «чаю» является правильным с точки зрения морфологической нормы русского литературного языка?

В устной речи возможно употребить как сочетание «выпить чая», так и «выпить чаю». Но отметим их стилистическое различие в русском языке.

Выражение «выпить чая» является общеупотребительным и стилистически нейтральным в современном русском языке.

Подошло время выпить чая.

Анна предлагает друзьям выпить чая со сладостями.

Если с существительным употребляется в качестве определения имя прилагательное (причастие), то оказалась более востребованной форма родительного падежа с безударным окончанием -я:

- стакан горячего чая;

- попить ароматного чая;

- предлагаем выпить зеленого чая.

Сочетание «выпить (попить) чаю» употребляется в количественном значении и принадлежит разговорной устной речи. Вещественные имена существительные также употребляются с окончанием -у/-ю, если имеют в морфемном составе оценочный суффикс -к-:

- хочется попить чайку;

- добавьте в салат чесночку;

- налейте мне кваску;

- попробую кисельку.

Отметим, что в современном русском языке формы родительного падежа вещественных существительных с окончанием -у/-ю постепенно вытесняются из речи. Они сохраняются только в устойчивых словосочетаниях:

- не до смеху;

- что есть духу;

- дать маху;

- поддать жару:

- с глазу на глаз.

Средняя оценка: 5.

Проголосовало: 7