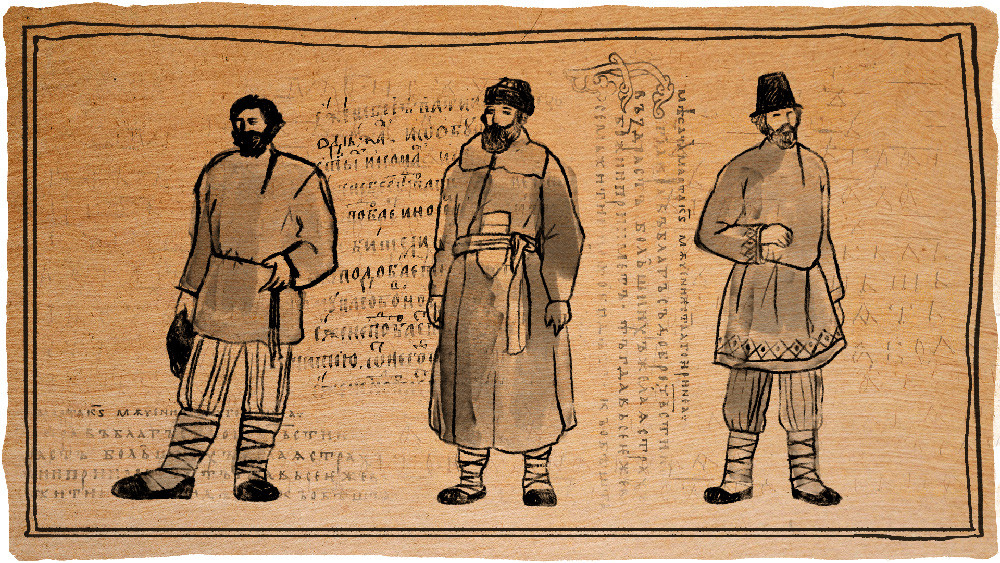

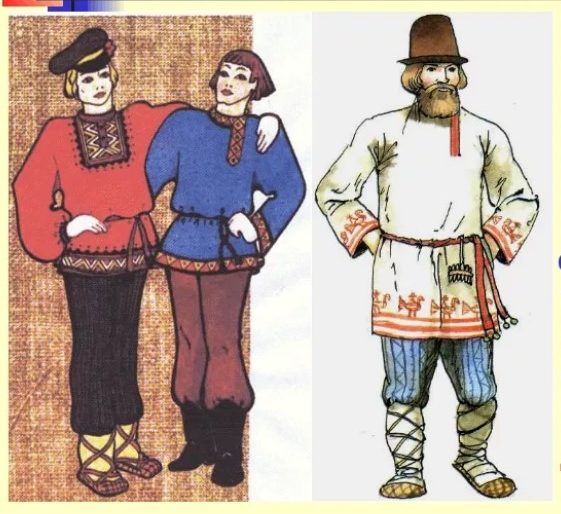

Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).

Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать вышивкой. Наиболее распространённый орнамент – солярная (солнечная) символика — коловраты и круги (это связано с отголосками древнерусской языческой эпохи).

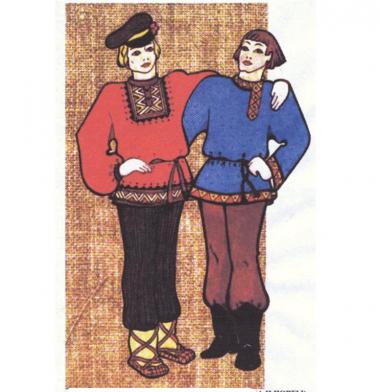

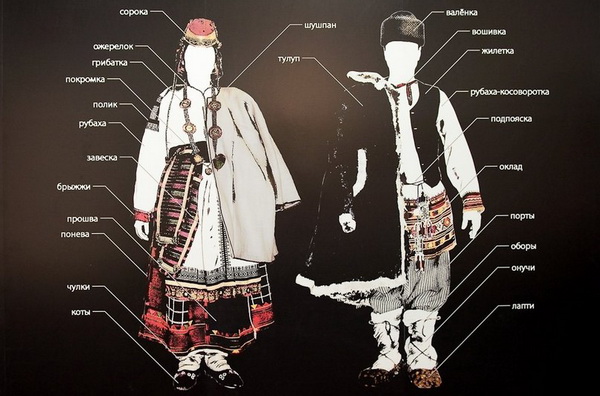

Основные детали русского народного костюма молодцев:

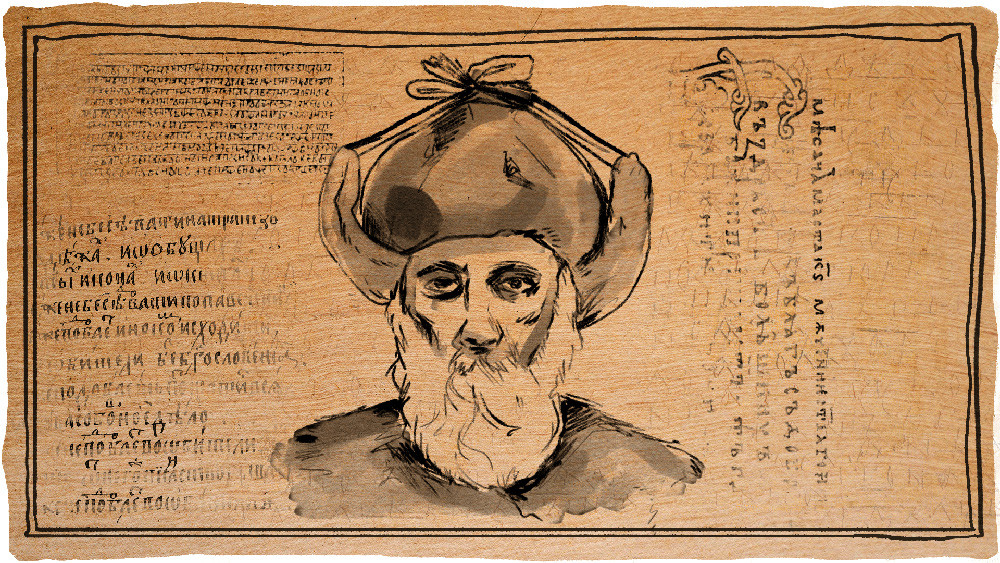

Мужские головные уборы

Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.

Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.

Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).

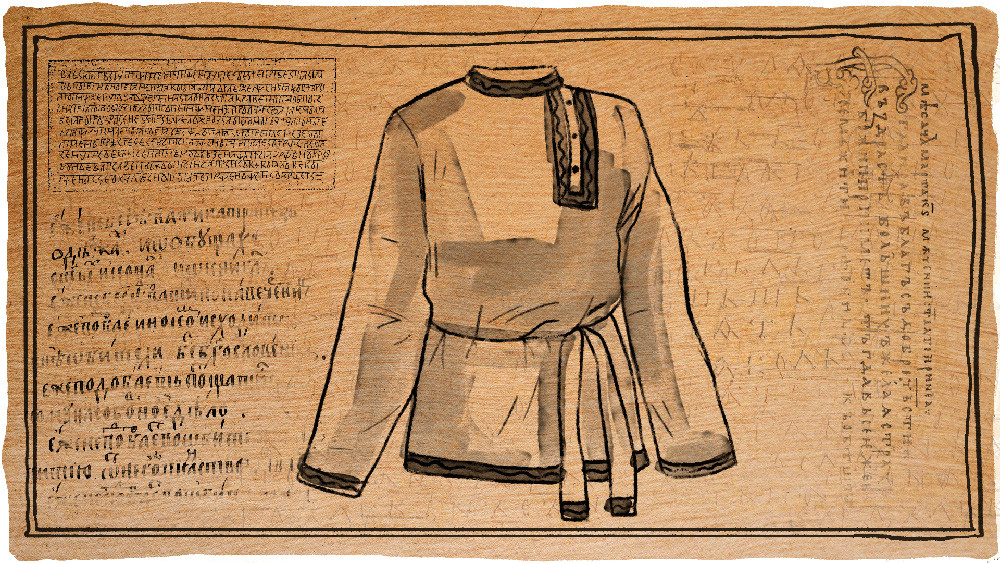

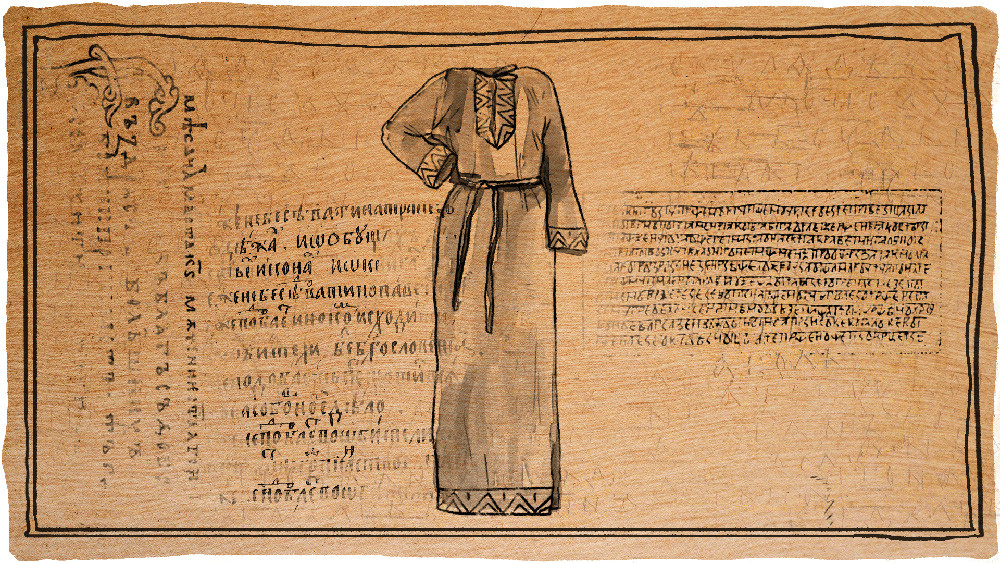

Русская народная мужская рубаха

Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники.

Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.

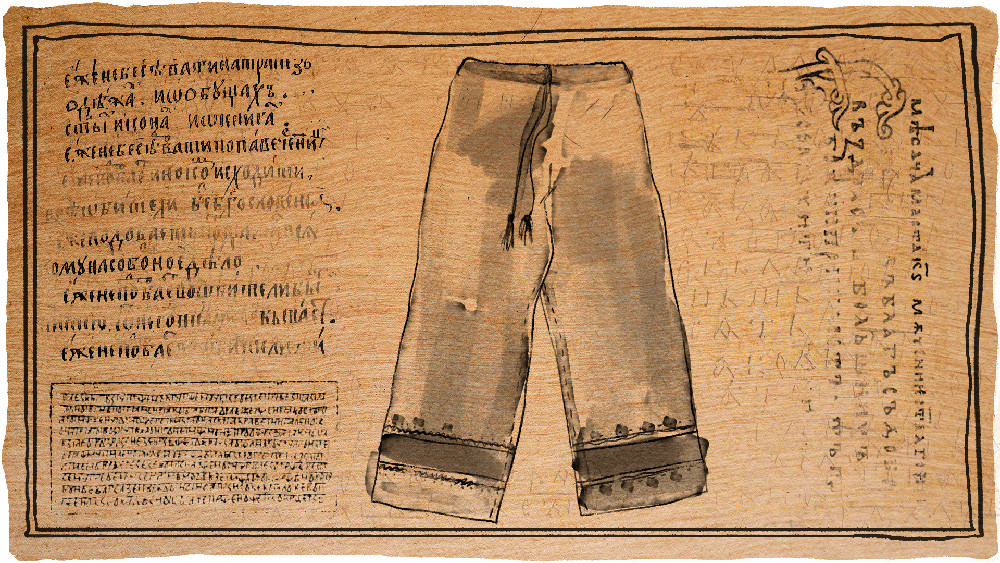

Штаны русского народного костюма

Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.

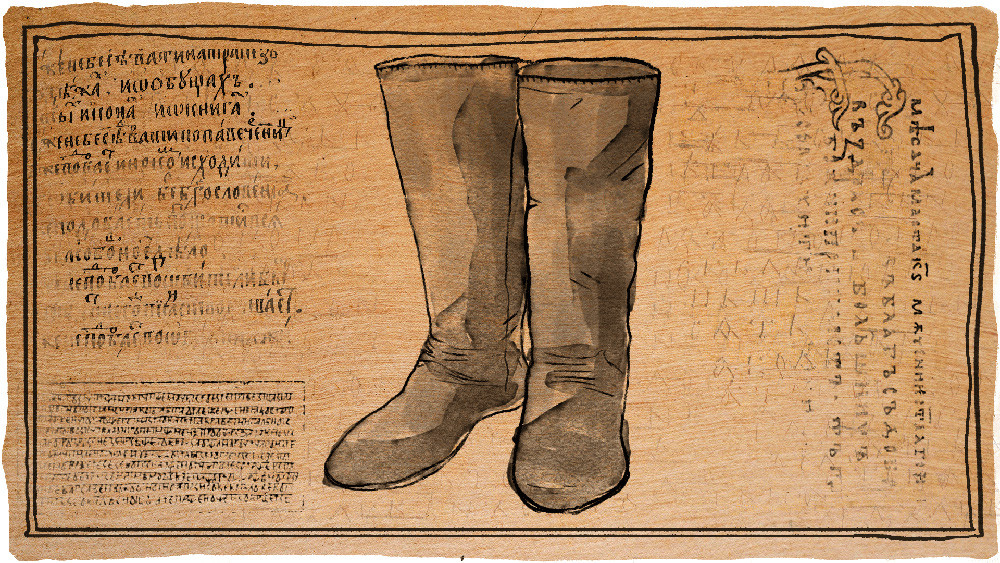

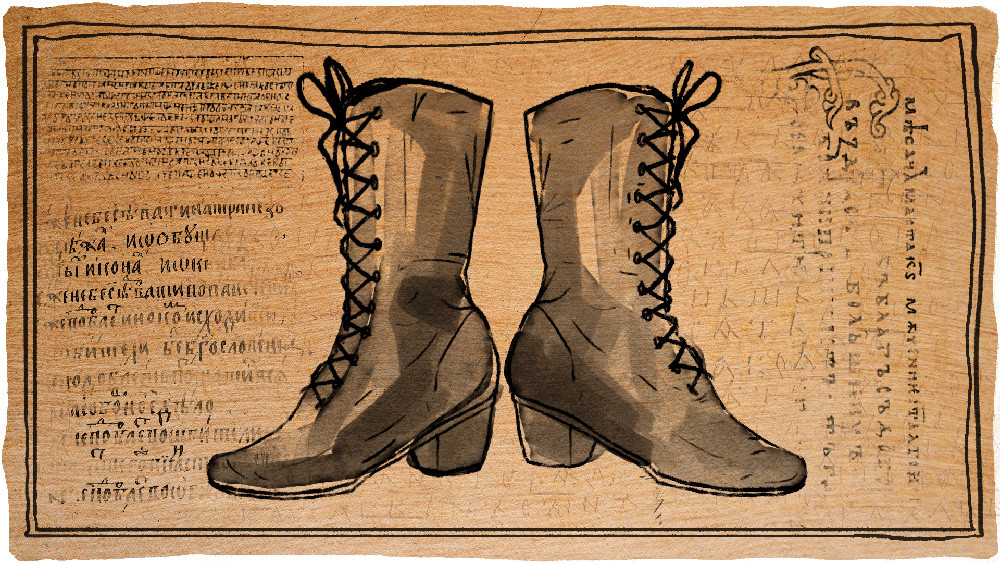

Русские народные мужские сапоги

Сапоги на Руси были трёх видов:

- ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник);

- чёботы — сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными голенищами;

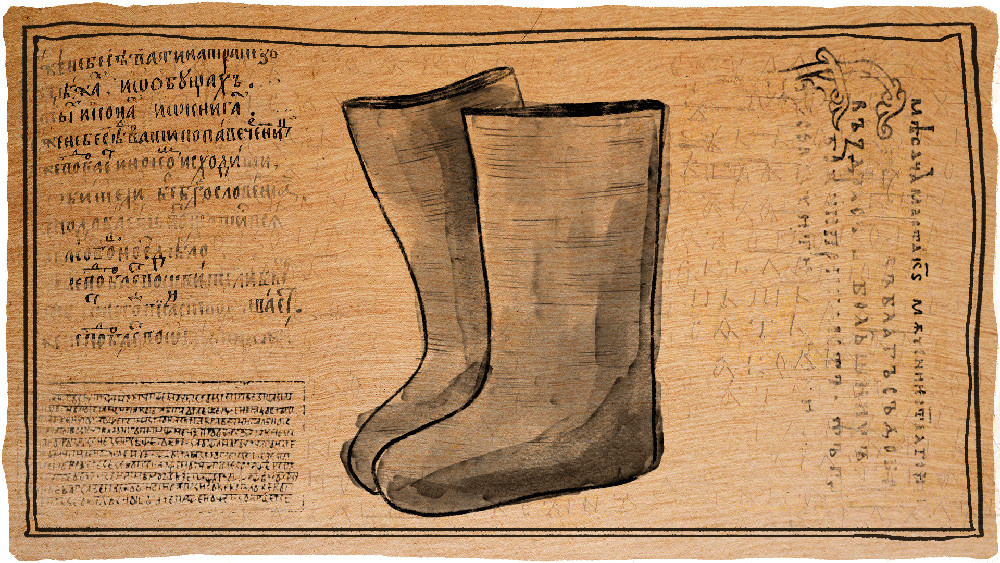

- валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас).

Испокон веков мы, как жители России, чтим наши корни, своих предков. Соотечественники имели собственный гардероб, стиль, обычаи, устои и понятия. В этой статье хотелось бы получше познакомиться с русским народным мужским костюмом, описание которого заинтересует и, порой, даже удивит.

Итак, национальное одеяние состоит из шести главных элементов: рубаха, штаны, пояс, головной убор, сапоги и верхняя одежда. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Ткань

Лен, как и сейчас, был ценен. Поэтому льняное полотно, наряду с сукном и шелком очень часто использовались для сшивания костюма. Для знати применяли материалы дороже, которые почти всегда были привозные. Например, среди них выделялись парча, шёлк, атлас и бархат.

Рубаха

Все носили рубахи: и стар, и млад. Выкройка была одинаковой. Эти наряды отличались друг от друга качеством и вышивкой. По последней можно понять, к какому сословию принадлежит человек. Кстати, вы знали, что существовало три вида: для работы, для обряда и для праздника. Последние отличались пестростью и красочностью.

Вернуться к оглавлению

Один из примеров ниже на фото:

Такая одежда сама по себе была с очень длинными рукавами, бывало, что они закрывали даже пальцы и немного колени.

Интересный факт: рубаху не заправляли в штаны.

Штаны

Они изготавливались из шерсти или холщовой ткани. Как правило, были укороченными и облегающими, так как заправлялись в сапоги или обвязывались в онучи. Но существуют случаи, когда русские молодцы надевали не “стандартные”, а шаровары. По цвету, по словам исследователей, они были однотонными (синими) и с белой полоской. К штанам привязывался пояс, и к нему удальцы цепляли всякие мелочи.

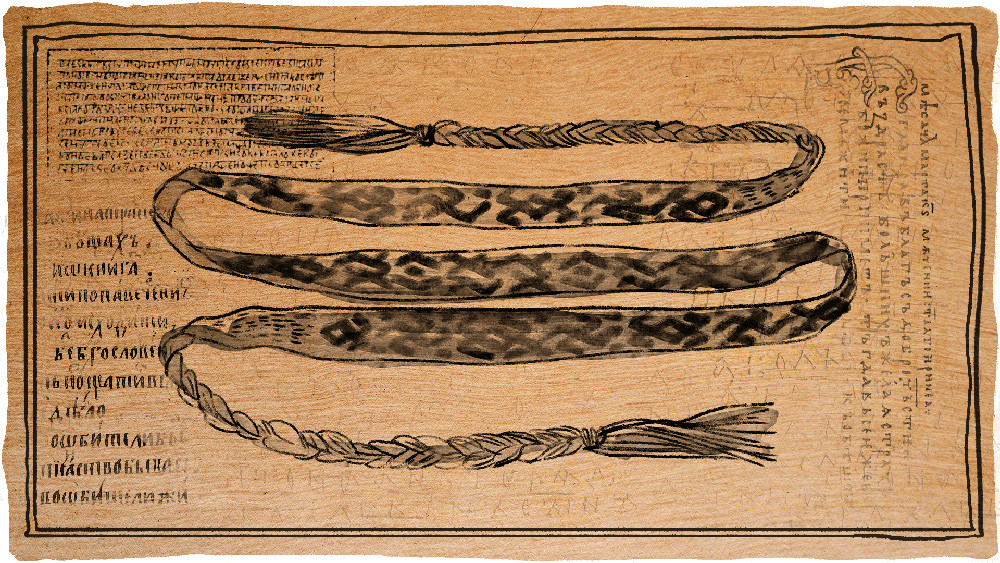

Пояс

Согласно исследованиям, использовался для привязки чего-либо. Как известно, этими мелочами являлись мешочек с табаком или кошелек. Он так же украшался вышивкой. Юноши повязывали пояс по талии, а старики, в отличие от них, под животом.

На картинке ниже изображен этот элемент одежды:

Вернуться к оглавлению

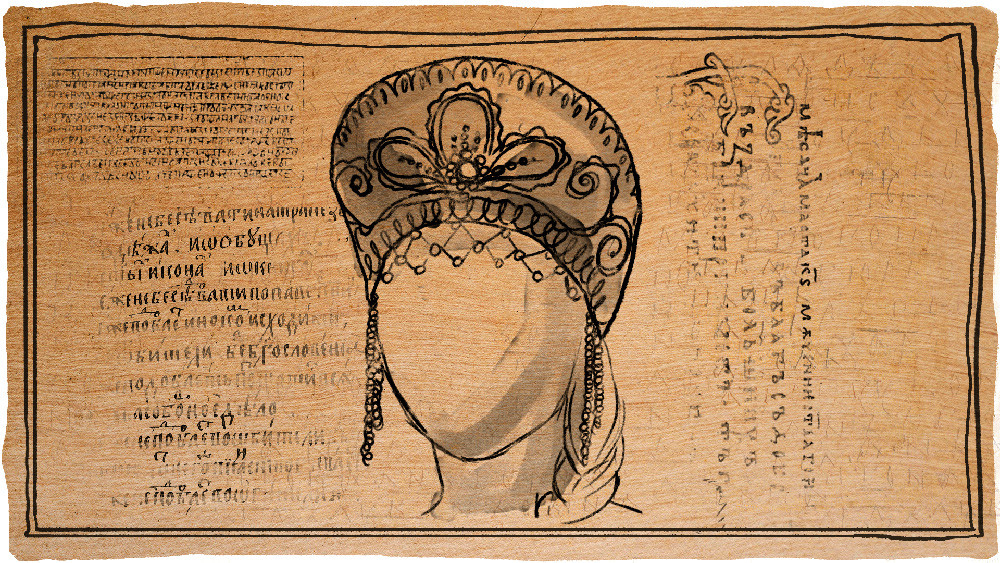

Головной убор

В 18 веке русскому народу предстала новая шапка – науруз, которая была “альтернативой” привычному тогда колпаку. Но всё же отличия имелись — бережные и маленькие отвороты.

В принципе, уборов было множество. В холодное время года мужики ходили в ушанках, а осенью, летом и весной соломенные шляпы, грешевики, картузы. Как уже стало очевидно, народ любил украсить одеяния, и головные уборы не стали исключением. Обычно они декорировались лентами, цветами, реже – бисером.

Сапоги

На то время существовало три разновидности: ичиги, чеботы и знаменитые валенки. У первых мягкий носок и жесткий задник. Они были распространены у казаков. Чёботы же отличались коротким голенищем. Известно, что они были бархатными или атласными.

Вы можете обратить внимание на фото ниже:

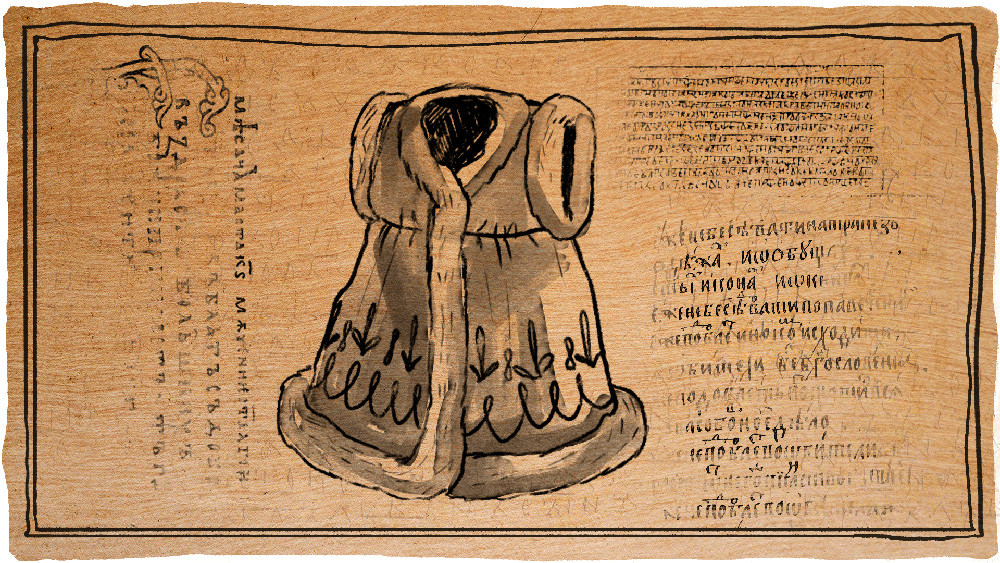

Верхняя одежда

Зачастую поверх рубахи надевали зипун. Для крестьян же существовал всем известный армяк, название которого, по догадкам ученых, произошло от слова “Армения”. Так же еще один интересный факт: у человека из богатой семьи верхняя одежда была украшена меховыми воротниками, если же наоборот — нищая, то ворот был стойким и высоким, так как именно такой лучше защищал от холода.

Вернуться к оглавлению

Заключение

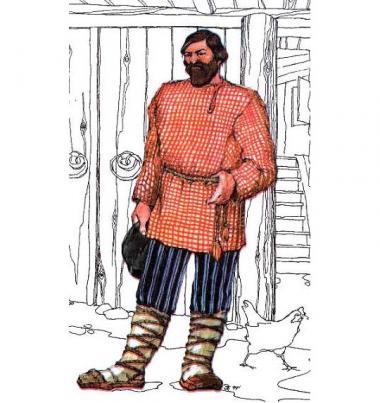

Теперь, подходя к концу этой публикации, хотим озвучить, еще пару интересных моментов. Дело в том, что одежда могла не только показать то, обеспеченный ли человек, и к какому сословию он принадлежит, но и то, где он обитал. Например, на фотографии ниже, вы можете видеть жителя Воронежской губернии.

И еще один факт. При правлении Петра Первого для русской традиционной одежды были тяжелые времена, потому что император в погоне за европейскими ценностями запретил боярам иметь в гардеробе подобные костюмы. Однако, немного позже, Екатерина Вторая все же возродила моду на исконно русские наряды. И это продолжалось вплоть до 20 века.

Из видеоролика вы узнаете о истории мужского народного костюма.

Изучение истории предков – увлекательное и полезное путешествие, в которое мы приглашаем. На страницах сайта «7 Культур» вы найдете еще много интересных фактов из истории народов, населяющих нашу родину — Россию.

Вернуться к оглавлению

Русская духовная и материальная культура богата и глубока, что, конечно же, нашло отражение и в русском народном костюме. Народные костюмы любой нации или этноса объединяет в себе эстетические вкусы и объединяет в себе функциональные особенности и образное содержание, возложенное на него традициями его создателей и носителей. Уже не раз мы знакомились с элементами женского народного костюма, настало время поговорить о мужском!

В отличие от исконного дамского гардероба, мужские наряды не отличались разнообразием. Если женский сарафан скрывал фигуру, то мужская одежда её подчёркивала. Итак, основными элементами мужского костюма были:

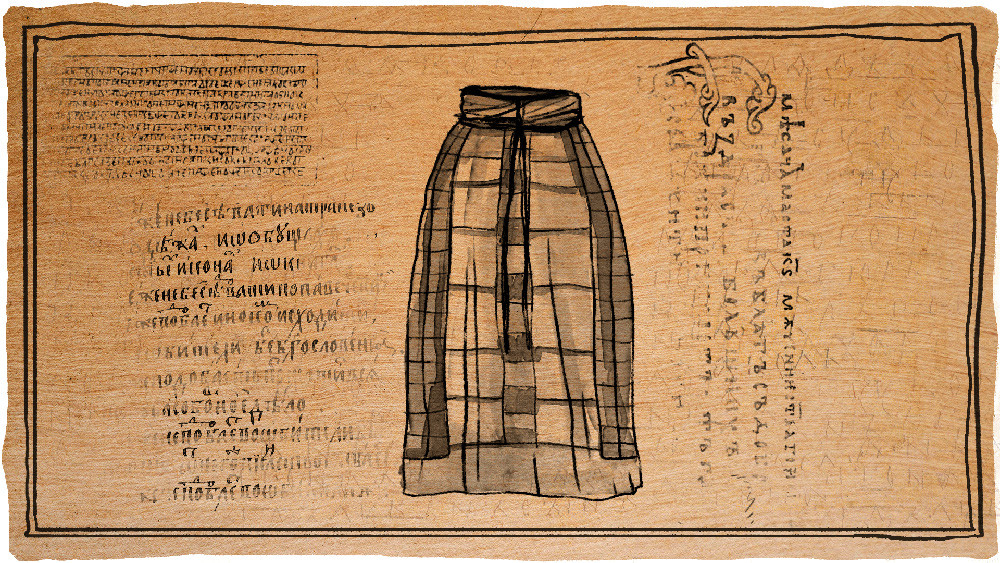

Штаны-порты

Главная составляющая мужского национального костюма. Нижнюю часть брючин заправляли в сапоги или обвязывали «портянками»-онучами, которые носили вместо носков с лаптями, поэтому и шили их немного укороченными. Синие с белой полоской по бокам, брюки могли быть облегающими или широкими как шаровары. Со временем появились и стали модными карманы, до этого кисет и гребень подвязывали к поясу.

На фото: косоворотка «Добрыня», магазин «Веленга»

На фото: рубаха «Борецкая роспись», магазин «СЛАВЯНКА мастерская»

Пояс

Пояс был не менее важной деталью мужского костюма – без пояса, как и без креста, ходить было неприличным. Пояс, который повязывали младенцу, вводил его в мир людей, в пространство культуры. Пояс выступал оберегом и даже опознавательным знаком – узоры на нём говорили о принадлежности определённой местности. Также мужчины по-разному подвязывались поясом. Молодые парни использовали более широкие и длинные пояса на талии, а люди солидного возраста – под животом. Женатые надевали короткий узкий пояс или даже шнур.

На фото: костюм для мальчика «Цветок папоротника», магазин «Lyubimoye delo»

На фото: косоворотка с вышивкой детская, магазин Елена Головиной «Одежда/русский стиль»

Рубаха

Рубаха – элемент одежды, который мужчины носили с малых лет. Она была длинной, носилась поверх штанов и подвязывалась поясом. Рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой была особенно популярной. Чаще всего для пошива рубахи выбирали ткани светлых оттенков – серой, белой или бежевой, а также красные ткани. Рукава, горловину и низ вещи украшали вышивкой или тесьмой, которые имели сакральное значение. Свадебные рубахи вышивала невеста – украшение даже выступало в роли оберега.

На фото: мужская рубаха-косоворотка, магазин «Ярмарка Подарков»

На фото: рубаха-косоворотка, магазин «Ольга Folkruss»

Головные уборы

Да, мужчины тоже укрывали головы, особенно в холода. Они носили тафьи – особые круглые шапочки, которые старались не снимать даже в церкви, что ею осуждалось. Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов в зависимости от социального статуса человека. В тёплое время года мужчины носили картузы, грешевики и соломенные шляпы, а зимой ушанки и малахаи. Головные уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, а также вышивались бисером.

На фото: картуз, магазин «Национальные костюмы атрибутика»

На фото: красная шапка «Удалецкая», магазин «СлавАртель»

Верхняя одежда

В зависимости от времни года мужчины носили зипуны, длинные кофтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Зажиточные семейства могли себе позволить украшать верхнюю одежду меховыми манто, а бедные защищались от морозов и ветра высокими стоячими воротниками.

На фото: очелье, магазин «Русская княжна»

На фото: зипун, магазин «Семейная Мастерская Ястребовых»

💬

Комментировать

8

👍

Нравится

15

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 62 человека из 27 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Мужской

русский народный костюмЕрмишина Лариса Геннадьевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ №12

г. Бердска Новосибирской области -

2 слайд

Цель:

познакомить с историей русского национального к мужского костюма и особенностями внешнего видаЗадачи:

воспитывать интерес и уважение к русской культуре;

способствовать расширению словарного запаса;

учить делать выводы. -

3 слайд

Культура одежды является

наиболее индивидуальной

материальной культурой народа.В одежде находит отражение

и его духовная культура,

воплощены представления

об удобстве, целесообразности,

красоте тела, души,

окружающего мира. -

4 слайд

На протяжении всей своей истории

люди создавали одежду, и каждый,

живущий на земле человек, внес вклад в этот многовековой процесс. -

5 слайд

участвовали предметы обильно украшенные магическим орнаментом.

Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла,

так как в ее изготовлении -

6 слайд

Основу мирского костюма составляла рубаха

Рубаха происходит от слова «руб»,

что означало на языке предков кусок,

обрывок ткани. -

7 слайд

Рубахи носили и мужчины, и женщины — различались они лишь покроем.

-

8 слайд

Небольшой разрез спереди стягивали

на пуговицу или крепили шнуром.

Рубахи носили на выпуск и обязательно

подпоясывали нешироким поясом.

Шили их из белой, синей, красной ткани,

украшая вышивкой. -

9 слайд

Рубахи были повседневные и праздничные.

Повседневные не украшали, только швы и края обшивали красной нитью, чтобы преградить дорогу злым силам.Украшением

чаще

всего

служила

вышивка. -

10 слайд

Вышивка

рукавов

часто

содержала

символы

земли,

возделанного

поля,

зерен, ростков. -

11 слайд

ПОРТЫ

Порты – неширокие, длинные,

сужающиеся книзу штаны.

Держались они на шнурке,

который завязывался вокруг талии.

Порты заправляли в сапоги

или обертывали

онучами и поверх

надевали лапти. -

12 слайд

ОНУЧИ

Куски полотна, предназначавшиеся для обвертывания ног (подвертки, портянки).Поверх онучей надевалась собственно обувь (сапоги, лапти и др.).

-

13 слайд

ЛАПТИ

ПЛЕТЁННАЯ ОБУВЬ — лапти, которые были распространённой летней, иногда и зимней обувью. Плелись они из липы, лыка или бересты. -

14 слайд

КОЖАНАЯ ОБУВЬ – сапоги. Эту обувь не все имели возможность носить и была она не у всех крестьян.

-

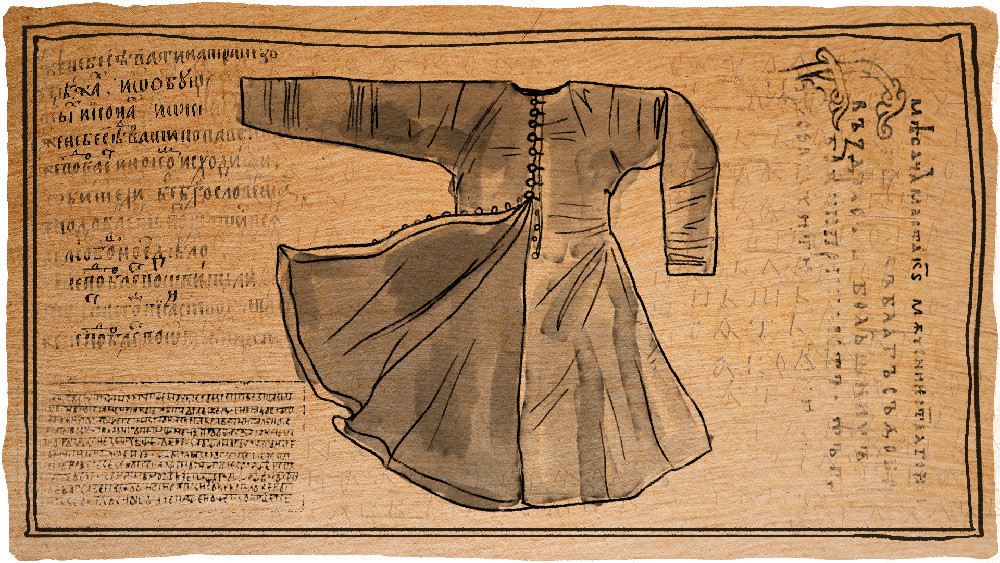

15 слайд

Поверх рубахи обычно надевали зипун.

Зипун застегивался на пуговицы.

Он доходил до колен, имел

длинные узкие рукава.

У зипуна не было воротника.

Вокруг талии зипун

опоясывался нешироким

поясом.

ЗИПУН -

16 слайд

Поверх зипуна обычно надевали кафтан – распашную одежду расширявшуюся книзу.

Кафтаны обязательно закрывали колени. Шили их из различных тканей: холста,

сукна, бархата.

КАФТАН

Одевался кафтан во все времена года, смотря по погоде. Кафтан застёгивался на крючки и подпоясывался кушаком. -

17 слайд

Ферязь — старинная русская одежда (мужская и женская) с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Ферязи были разделены на три разряда: золотые, бархатные и объяринные (шёлковые).

Охабень.

Название происходит от охабить — охватить.

Поверх кафтана бояре и дворяне надевали

ферязь, или охабень. -

18 слайд

Крестьянской верхней одеждой был армяк.

Армяк — верхняя, долгополая одежда из грубой, шерстяной ткани. С капюшоном, без пуговиц, застёжек, запахивается ремнём. Напоминает шерстяной, тёплый халат. Носят зимой, в холодное время. -

19 слайд

КУШАК — мужской пояс или опояска, широкая тесьма, либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате , по верхней одежде.

-

20 слайд

Под кафтан-зипун одевалась ПОДДЁВКА. Поддёвка поддевалась под более тёплую верхнюю одежду. Этот элемент мужского народного костюма шился из более тонкого домашнего сукна- льна и шерсти.

-

21 слайд

Верхней нарядной одеждой во все времена были ШУБЫ И ПОЛУШУБКИ.

У крестьян они были овчинными, изредка на заячьем, собачьем или кошачьем меху.Овчинная шуба ТУЛУП означала семейное благополучие.

-

22 слайд

Головные уборы

Все русские мужские шапки делились на нескольких видов. У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые мехом. Эти шапки и назывались колпак, хотя само название появилось только в XVII в., до этого шапки были валяные и назывались валёнками. -

23 слайд

Люди состоятельные шили шапки из тонкого сукна или бархата, а богатые — из парчи или атласа с пристёгнутым околышем, унизанным жемчугом; московские щёголи могли добавить к этому ещё и золотые пуговицы.

-

24 слайд

Мурмолка была разновидностью колпака — четырёхугольная, низкой формы, верх у которой был суконный, ярко-вишнёвого, зелёного или чёрного цвета, а основная часть изготавливалась из дорогой ткани, парчи или бархата.

Такие головные уборы предпочитали носить бояре, купцы и дьяки. Зимой мурмолка подбивалась мехом, который отворачивался наружу широкой полосой, чтобы она не стягивала голову, в центре спереди делался разрез, а отвороты пристёгивались к тулье в двух местах пуговицами и богато украшались. -

25 слайд

Ещё один вид шапки — грешневик (гречник) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Шился он из поярка — шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки. Этот пирог пекли во время поста, он имел форму столбика высотою в 2 вершка (около 8 см), широкий сверху и чуть сужающийся снизу, такой формы была и шапка.

В XIX в. гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков. -

26 слайд

Треух — «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся

Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов — малахаи и треухи.

Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две — уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке. -

27 слайд

Третьим видом мужских шапок являлась тафья, или скуфья, небольшая мягкая шапочка, наподобие тюбетейки, прикрывавшая только макушку, расшитая шёлком или золотыми нитями. На Русь она попала с Востока и приобрела популярность среди богатой части населения как домашний головной убор.

-

28 слайд

И вот ещё одна разновидность: «у князей и бояр или их государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из чёрного лисьего или собольего меха, длиною в локоть». Их называли горлатными. Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости.

Шили её из целого меха горла животного—«душки». Иногда использовали не мех, а выделанную кожу, парчу и замшу. Знатные люди не снимали головных уборов ни при входе в помещение, ни за столом, ни в присутствии царя. -

29 слайд

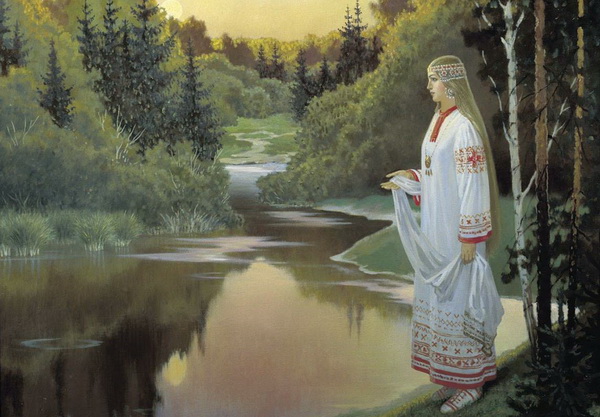

Русский народный костюм в произведениях известных художников

Иван Яковлевич

Билибин -

-

-

-

33 слайд

Виктор Михайлович Васнецов

-

-

-

-

-

38 слайд

Алексей Гаврилович Венецианов

-

-

-

-

-

43 слайд

Василий Иванович Суриков

-

-

-

-

-

-

49 слайд

Создать эскиз мужского

русского народного костюма -

Краткое описание документа:

Любой человек должен знать историю своего народа и помнить о своих корнях. Важной деталью русской культуры служила русская мужская одежда. В отличие от старинных дамских нарядов, мужской гардероб не сильно отличался разнообразием. Однотипный народный мужской костюм состоял из штанов, рубахи и шапки. Мужская одежда подчёркивала фигуру, тогда как женский национальный сарафан её скрывал.

- Тань. Народная одежда на Руси изготавливалась в домашних условиях из сукна, набойки, холста, овчины, пестряди. Когда производство стало принимать промышленные масштабы, то добавились различные фабричные ткани: плис, кумач, ситец, сатин, дешёвая шерсть.

- Штаны. Главной составляющей русского мужского национального костюма были штаны-порты. Так как их заправляли в сапоги или обвязывали онучами, то шили их немного укороченными. Фасон мог быть облегающим либо наподобие шаровар. Цвет штанов обычно был синим и обязательно в белую полоску по бокам. Кисет и гребень привязывали к поясу, пока не стали модными карманы.

- Пояс. Пояс был важной деталью костюма, им мужчины подвязывались по-разному. Молодые парни носили его на уровне талии, а пожилые люди солидного возраста – под животом. Женатые люди пользовались цветным шнуром или коротким узким пояском, а молодёжь носила более широкий и длинный пояс.

- Рубаха. Мужчины носили рубахи с малых лет. Универсальная верхняя одежда для любого поколения подвязывалась поясом, носилась поверх штанов и зачастую была длинной. Особенно популярной была рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой.

- Цвет рубашки мог быть любым, но чаще всего выбирали красный или шили её из ткани светлых оттенков – серой, белой, бежевой. Изделие обязательно украшали тесьмой или вышивкой по рукавам, горловине, низу одежды. Свадебные рубахи вышивать должна была невеста, так как украшение выступало в роли оберега.

- Верхняя одежда. Мужской народный костюм был ещё богат тёплой верхней одеждой. В зависимости от времени года мужчины носили зипуны, длинные кафтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Верхняя одежда более богатых зажиточных семейств украшалась меховыми манто. В бедных домах воротники были высокими и стоячими для лучшей защиты от морозов и ветра.

- Головные уборы. Какой же русский народный костюм обойдётся без шапки? Зимой мужики носили ушанки и малахаи, а в другое время года картузы, грешевики, соломенные шляпы. Почти все уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, иногда бисером.

Внешний вид мужского национального наряда зависел не только от возраста или статуса человека, но и от местности, где его носили.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 057 270 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»

-

Курс профессиональной переподготовки «Мировая художественная культура: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Изучение русской живописи второй половины XIX века на уроках МХК в свете ФГОС ООО»

-

Курс повышения квалификации «Основы духовно-нравственной культуры: история и теория зарубежной культуры»

-

Курс повышения квалификации «Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках ИЗО и искусства»

-

Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»

-

Курсы повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов мировой художественной культуры в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»

-

Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»

-

Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»

Во что одевались русские в стародавние времена — рассмотрим самые распространенные элементы одежды.

1. Мужской костюм

Мужской костюм был очень прост и состоял всего из нескольких базовых элементов. Они были общие и для крестьян и для знатных богатых людей, однако последние часто шили из более дорогих материалов, могли использовать более сложные покрои, а также обильно украшать камнями и делать шикарные вышивки.

Рубаха, или как ее еще называли сорочка. Они были льняные или хлопчатобумажные, могли быть без ворота, но чаще с косым воротом — такая рубаха называлась косоворотка. Ворот и оборки рубахи часто были расшиты красивым узором.

Пояс. Рубаху чаще всего подпоясывали — пояса могли быть шелковыми или шерстяными, на концах часто были кисточки.

Штаны, или как их еще называли порты, были свободного кроя и заправлялись в «онучи».

Онучи — плотный кусок ткани, который обматывался на ногу до колена под обувь — вместо носков.

Лапти — известная русская обувь плелась из березовой коры и обвязывалась веревкой вокруг ноги поверх онучей.

Сапоги — могли быть высокие или едва закрывать щиколотку. Чаще всего делались из кожи.

Валенки — зимний вариант обуви из свалянной овечьей шерсти

Кафтан — верхней одеждой на холодной время года был кафтан. Их было много разновидностей, они могли быть разной длины и шились из разных материалов. На теплое время года были кафтаны без ворота из грубого сукна — «зипуны». На зиму «кожухи» — кафтаны из овечьей шкуры, подбитые мехом.

Головной убор — зимой надевали шапку «треуху», которая имела три лопасти, защищавшие затылок и уши и чем-то напоминает шапку-ушанку, которая появится только в 20 веке. В теплое время года надевали небольшую круглую шапочку «тафью», вроде кипы или тюбетейки.

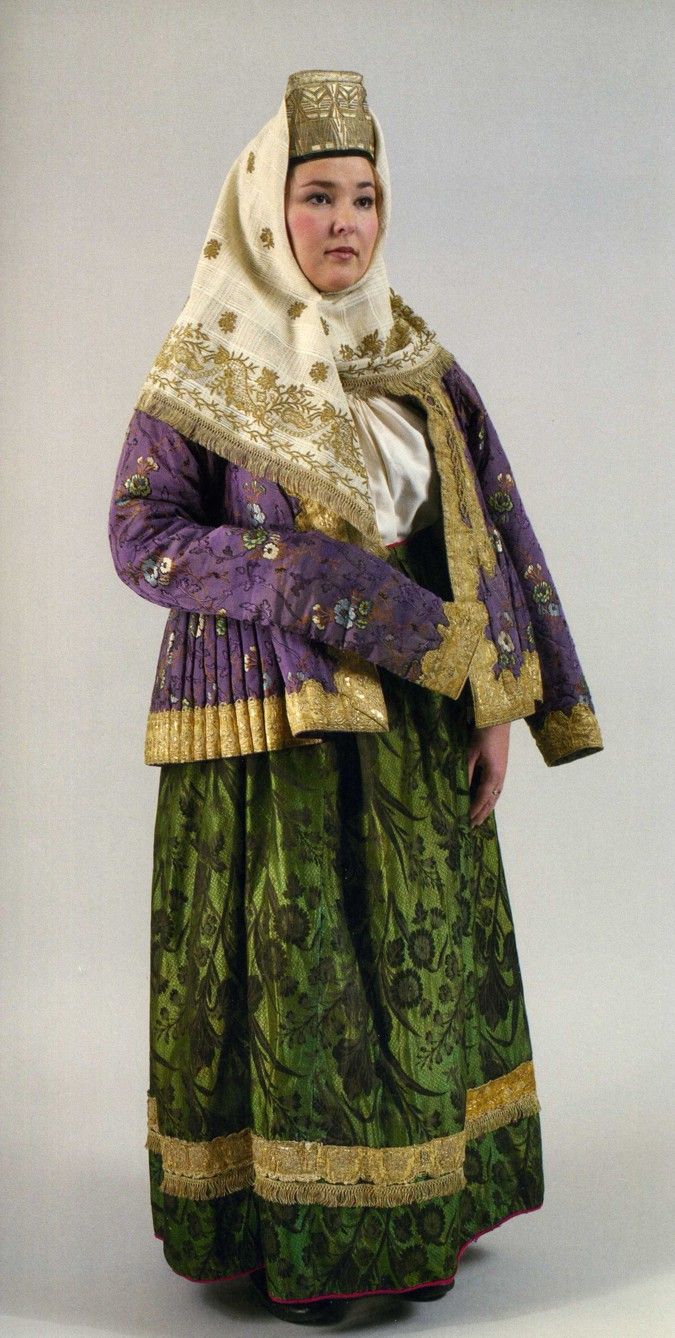

2. Женский костюм

Женский костюм был несколько сложнее, чем мужской. У женщин из богатых семей, как и у мужчин, одежды шились из более дорогих материалов и обильно украшались. Кроме того, у знатных женщин было больше слоев одежды — их наряды могли весить до 20 кг. Отличался также внешний вид замужних и незамужних женщин.

Рубаха — в женском костюме была по сути нижним бельем, шили из хлопка или льна, а для богатых дам из шелка. Длина женской рубахи была всегда до пола. Девушки их обильно расшивали — даже если узоров не было видно, они служили оберегом от сглаза.

Сарафан — длинное платье без рукавов и основа женского костюма. И рубаху, и сарафан нужно было подпоясывать. Сверху на сарафан часто надевали ожерелья или бусы.

Понева — в южных регионах вместо сарафана чаще всего надевали юбку. Надевали поневу только взрослые девушки, это был своеобразный признак, что к ним можно свататься.

Верхняя одежда — было много разновидностей женской верхней одежды, но всех объединяло то, что они были длинными и застегивались от воротника до пола. Был, например, «летник» с просторными рукавами — он не закрывал ступни, также был «опашень» — с длинным рядом пуговиц и разрезными рукавами. Поверх таких длинных одежд женщины могли надевать меховые воротники.

Душегрея — праздничным элементом одежды была такая кофта, которая надевалась поверх верхней одежды. Дизайны и ткани были самыми разнообразными.

Головной убор — существовала масса головных уборов, ведь замужние женщины всегда покрывали голову и прятали волосы. Дома они носили полотняные шапочки — «повойники» или просто повязывали платок. На выход надевали «кокошник» — головной убор с твердой подложкой на лбу, почти в каждой области были свои дизайны — в виде гребней или цилиндрические. К головным уборам могли крепить серьги. Зимой надевали меховые шапки, а сверху платки.

Незамужние девушки надевали венки с лентами, из под которых была видны волосы.

Обувь — крестьянки, конечно, тоже носили лапти с онучами и валенки. Кроме того, сапоги и башмаки, их шили в основном из кожи, а кто побогаче — из парчи и бархата — и обильно украшали. Каблук появился в XVI веке — и в мужской обуви тоже.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен

1.4. Мужской костюм

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина.

В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд.

К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.

Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.

Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами.

При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Русская рубаха

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туника образная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево.

Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста – «бочки».

Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ластавицы.

Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые.

Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.

Неширокие полосы орнамента – чаще всего вышивки красной нитью – располагались по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи.

Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышивкой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками.

Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун.

Кафтан

Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах.

Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса.

Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном.

Длина полушубка — до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам.

Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.

Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.

Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони.

Тулуп

Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы.

Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи.

Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком.

Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги.

Закреплялись они на ноге лыковыми сборами — веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах.

Перейти к разделу: 1.5. Детский костюм

У России очень богатая история русского национального костюма, есть семьи, в которых ещё хранятся бабушкины вышивки. На старых прабабушкиных фотографиях одежда ещё хранит отпечаток традиции предков.

Русский национальный костюм

Национальный костюм любой страны отражает природные условия местности, отношение к семейным ценностям и основные виды занятости людей. Рассмотрим из чего состояла женская и мужская одежда, и их названия с подробным описанием и фото.

Важно! Русский национальный костюм различался по местности проживания, семейному положению, были комплекты для повседневного ношения и праздничная одежда.

Различают два типа национального комплекта Руси:

- северных областей;

- южных.

В Центральной части России надевали одежду сходную с северным костюмом. В то время одежде присутствует многослойность, много типов верхней одежды.

История русского национального костюма

В известном нам виде национальный костюм сформировался в Древней Руси примерно в седьмом веке. На протяжении последующих веков он мало менялся.

У русских основным видом деятельности было земледелие, много праздников и обычаев связано со сбором урожая пшеницы. Одежда тоже отражала основное занятие крестьян. Покрой, обычай подвязываться был направлен на то, чтобы костюм был удобным в работе на поле.

Интересно! До правления Петра I национальный костюм в России носили все сословия, только для знати использовались дорогие материалы и больше украшений. В 1699 году указом Петра I было запрещено ношение национального костюма, исключение было сделано для крестьянского сословия, жителям деревень разрешалось продолжать носить свою привычную одежду. Была введена пошлина на бороду и русский костюм со всех въезжающих в город.

Элементы русского народного костюма

По назначению одежда разделялась на повседневную, рабочую и праздничную. Праздничная одежда богато декорировалась, на повседневной тоже была вышивка, рабочая самая простая, изготавливалась из прочных материалов.

Справка! Рубаха для жатвы украшалась вышивкой так же как праздничная, в этом было выражено отношение крестьян к сбору урожая.

Вся верхняя одежда русского национального костюма была двух типов:

- распашная одежда, застёгивалась впереди на пуговицы или крючки;

- накидная, одевалась через голову.

Из чего состоит женский костюм?

Женский национальный костюм гораздо красивее и интереснее мужского.

Основные части комплектов пришли из Древней Руси. В женском национальном костюме заложены представления того времени о женской красоте и семейных ценностях.

Силуэт прямой или расширенный вниз, подчеркивать фигуру было не принято, для национального комплекта характерна многослойность.

Женский костюм различают по назначению:

- повседневная одежда изготавливалась из хлопка, льна и шерстяной ткани, включала в себя до семи предметов;

- в пошиве нарядной одежды использовались бархат, парча, хорошего качества шерсть. Праздничный женский комплект одежды мог состоять из двадцати предметов. Такие вещи стояли дорого, тщательно украшались, одевали по особым праздникам и в церковь. Нарядные комплекты хранили в сундуках, лучшее передавали по наследству.

Сарафанный комплект

Основой северорусского костюма служила рубаха, её шили из льняной и хлопковой ткани. Низ рубахи, рукава и горловина украшались вышивкой. Вышивка была скромнее для повседневной рубахи, а праздничная рубаха обильно украшалась вышитыми мотивами.

На рубаху надевали сарафан. Сарафан – одна из характерных деталей русского национального комплекта. В переводе с иранского означает «одетый полностью». Поверх сарафана подпоясывались красивым поясом и передником. Носили на Руси распашной сарафан с вышивкой по краю полы и застёжкой на пуговицы.

«Круглый» сарафан не имел застёжки, иначе его называли «прямой» и появился он гораздо позже распашного.

Поверх сарафана в праздничном костюме крестьянки, одевалась нарядная душегрея. В верхней части она была собрана в мелкие складочки, к низу была широкой. Длина едва прикрывала талию. Шилась такая душегрея из дорогих тканей, парчи и бархата.

Зимний сарафан был из сукна, поверх одевалась тёплая душегрея, шубея, опашинь или телогрея. Тёплая душегрея простёгивалась ватой и украшалась меховой оторочкой. Дополняли наряд тёплые шерстяные чулки, шаль и тёплый головной убор.

Поневный комплект

Поневный комплект считается более старым, носили его в южных областях России.

Состоит такой комплект из длинной холщёвой рубахи и поневы.

Праздничный наряд и на каждый день

Понева представляет собой юбку. Различают глухую и распашную поневу. Состояла она из трёх полотнищ, богато украшалась ткаными узорами и вышивкой. Основой была шерстяная ткань «в клетку», подол и полотнище декорировались рядами вышивки или тесьмы. На талии поневу удерживал узкий поясок, гашник.

В деревнях был обычай «надевание поневы», означал он, что девушка теперь может быть просватанной.

Женские головные уборы

Головной убор не только защищал голову, но и мог рассказать о женщине многое.

Головной убор незамужней девушки состоял из лент и тесьмы. Волосы были частично открыты взору.

После замужества женщина надевала кику, поверх надевался платок убрус, волосы были полностью закрыты.

На праздники замужние женщины надевали нарядный головной убор – кокошник. Кика и кокошник предназначались для выхода в люди, дома женщина носила повойник (чепец) и платок.

Русский кокошник

Дополняли наряд нагрудные и шейные украшения. Такие украшения состояли из бус, цветной шерсти и бисерных нитей.

В нарядной женской одежде богато украшались даже пуговицы.

Мужской национальный костюм

В отличии от женского костюма мужской менее яркий, состоял из меньшего числа предметов. В мужском костюме было принято подчеркивать фигуру, и состояла из следующих элементов.

Рубаха

Все мужчины, начиная с мальчиков, носили рубахи, в основном это были рубахи-косоворотки.

Справка! Считается, что вначале застёжка рубахи была по центру, косоворотка появилась, чтобы во время работы не выпадал нательный крестик.

Горловина, рукава и низ украшали вышитыми мотивами, вышивку на рубахе, в которой женились, должна была сделать невеста. В этом обычае есть сакральный смысл, такая вышивка, сделанная руками любящей женщины, служила оберегом.

Поверх рубахи одевался кафтан. Мужчины могли носить длинный кафтан или короткий полукафтан. Застёгивался кафтан на пуговицы или завязывался на тесёмки.

Штаны и пояс

Мужские штаны или порты были пошиты из ткани в полоску. Чаще они небольшого объёма, реже встречались широкие шаровары. Длина портов укороченная, так как было принято, низ штанов заправлять в голенище сапог. Позже появились карманы, а вначале всё необходимое подвязывалось к поясу.

Все крестьяне подвязывались вышитым поясом, широким и длинным неженатые парни. Женатые мужчины подвязывались узким и коротким поясом.

По-разному повязывался пояс на фигуре: молодые мужчины поясом подчёркивали талию; у стариков пояс был под животом.

Головной убор

Мужчины всегда дополняли костюм головным убором. Вначале это был шерстяной колпак–грешевик, позже появился картуз, особый вид кепки, украшался лентами, цветами, бисером. Зимой защищали голову шапкой-ушанкой.

Были и другие зимние головные уборы, пришедшие с Древней Руси. Под зимнюю шапку носили маленькую шапочку тафью. Защищали голову в стужу, расширенные к верху мурмолки. Шапки украшались мехом, который хорошо грел голову.

Верхняя одежда

Осенью и в зимнюю стужу мужчины носили тулупы, шубы, и свиты. Одежда зажиточных крестьян украшалась меховым воротником, в верхней одежде бедняка стоячий воротник защищал от холодного ветра.

Традиционная одежда XVII в. на Руси

Шубы носили все: у бедняков были заячьи тулупы или из овчины, богатые носили шубы из соболя или куницы.Чтобы было теплее, шубу носили мехом внутрь, а верх покрывался сукном.

Русский национальный костюм имеет очень богатую историю. Отдельные предметы сегодня служат источником вдохновения для модельеров. Обилие видов одежды, разнообразие вышивальных мотивов даёт хорошую почву для преемников, создающих современную одежду.

На чтение 20 мин Просмотров 53.9к.

Традиционная одежда – это отражение культуры, истории и обычаев народа. В зависимости от крупных событий в жизни людей в русский национальный костюм добавлялись определенные детали, появлялись новые орнаменты в вышивке и украшениях. В России в разное время проживало более двухсот народов, и у каждого из них был свой особенный наряд. Более того, одежда отличалась даже в соседних селах одной губернии.

Содержание

- История становления

- Основные виды и формы

- Женский

- Мужской

- Праздничные и свадебные одежды

- Головные уборы

- Обувь

- Традиционные ткани и цвета

- Украшения платья

- Региональные особенности

- Элементы национального костюма в современной моде

- Видео

История становления

Наряд славян в период с V по IX века нашей эры походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. Это были добротные рубахи из грубой шерсти, войлока, кожи рыб и меха животных. С развитием торговых путей и появлением новых, более изящных, тонких тканей национальный костюм начал меняться. Большое влияние на богатство русской одежды оказала римская культура, позже внесли свой вклад и греки.

В Х веке, после Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. В одежде этого времени уже преобладали элементы торжественности, ее стали украшать золотом, серебром, изделиями, покрытыми эмалью, чернью. Простой люд продолжал носить традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через голову). Изредка встречалась распашные вещи.

XII и XV века оставили немного источников о том, как одевались люди древней Руси. Благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, современный человек имеет определенное представление об одеждах того времени. В этот период русский быт был изолированным. Костюм претерпел трансформацию – стал более солидным. Появились тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, висячие рукава.

В XVI-XVII веках и у мужчин, и у женщин появились новые элементы в одежде – кафтаны и зипуны. Поверх них зажиточные люди надевали шубы из дорогих мехов. Кафтаны представляли собой длинные, как платья, одеяния, к которым пришивали стоячие козыри (воротники). Чтобы показать свою состоятельность, их расшивали золотом, серебром, жемчугами. Кафтаны надевали на разные мероприятия – траурные, праздничные, в поездки. У женщин разнообразия практически не было. Их верхней одеждой были опашни (широкие вещи с полами, у которых капюшон оторачивался мехом). Рукава национального костюма были узкими, длинными, потому набирались на руки.

До восхождения на престол Петра I национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались десятилетиями. Но царь, побывав в Европе, решил облагородить облик подданных и в январе 1700 года издал указ «О ношении платья на манер Венгерского». За образец была взята французская национальная мода. Мужчин обязали носить короткие обтягивающие штаны – кюлоты, сочетая их с белыми чулками и камзолом. На ноги предписывалось надевать массивные башмаки с пряжками, а голову прикрывать напудренным париком. Женщины осваивали новую моду более охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте выгодно приподнимала грудь.

В конце XVIII–начале XIX века в холодное время года мужчины носили армяки из серого сукна, шубы (овчинные нагольные), шапки и кожаные варежки. В лютые морозы могли укрыть шею платком. Летом тоже надевали армяк, но понитковый, полукафтаны, под ними – рубаху. На ногах были порты, на головах – шляпы. У русских крестьянок теплой одежды почти не было. Летом они ходили в поневе (юбке) с рубашкой или в сарафане с рубашкой. Сверху, как и мужчины, надевали шушпан, армяк или сермягу.

Основные виды и формы

Носить одежду в древние времена нужно было, придерживаясь определенных правил. Очень большое значение имел социальный статус русской женщины. В связи с этим налагался запрет на некоторые виды национальной одежды. Также разнообразие русских нарядов зависело от региона проживания.

Женский

Основой женского национального костюма была рубаха длиной от 90 до 140 см, холщовая (льняная или конопляная). На каждый случай в жизни существовала своя одежда. Так, были покосные, пожнивные рубахи, в которых работали на полях.

Что касается форм, то они были двух типов:

- В виде туник (такие национальные одежды были распространены в южных регионах). Они имели прямоугольную форму (4 полотнища с тремя отверстиями – для горловины и двух пройм для рукавов). Вырез горловины оформляли пуговицей.

- На лямках (в северных регионах). Такие рубахи состояли из двух частей – юбки и лифа на оплечьях (лямках), к которым пришивали рукава.

Таким образом, выделялись рубахи сарафанного типа и поневного. У первого лиф короче, у второго – длиннее. Поверх рубах на севере России надевали сарафаны парчовые или с душегреей, епаничкой. Национальную одежду традиционно украшали полосой – вошвой.

Само слово «сарафан» персидского происхождения, в переводе оно означало «через голову». Однако на Руси таким наименованием редко пользовались. Чаще эту национальную одежду называли костычем, штофником, кумачником, синяком или косоклинником. Расцветок в русском народном костюме было множество – от темно-синих до темно-красных.

Девушки всех сословий наряжались практически одинаково, различия состояли лишь в цене мехов и тканей, украшений (золота, каменьев), расположенных на женском русском народном костюме.

Замужние женщины и те, которые жили на юге, носили вместо сарафанов поневу. Юбка в русском костюме играла важную роль, ее шили из трех цветных и одного черного полотнища. На темный клин надевали передник.

Национальные поневы были двух видов – глухими или распашными. Длина зависела от размера рубахи, на которую ее надевали. Обычно эту юбку шили из полушерстяных тканей, орнамент был клетчатый. На талии понева держалась благодаря гашнику (шерстяному шнурку). Сверху на нее надевался передник (запона с рукавами, занавеска, голянка, носов, нагрудень). Он предохранял одежду от загрязнения и был дополнительным украшением, поскольку расшивался узорами, лентами, вставками; края оформлялись кружевами, оборками. Верхнюю национальную одежду называли наплечной.

Завершали русский женский костюм телогреи (легкие пальто). Их обычно украшали нарядные воротники – оплечья или ожерелья, расшитые жемчугом и стразами. Пользовались популярностью и нагрудные элементы – безрукавка, душегрейка, приволока, нагрудник, шушпан, шушун, корсетник (в зависимости от региона). Все эти короткие наплечные вещи, которые покрывали верхнюю часть тела, отличались завязками, орнаментом, расцветками. Верхней национальной одеждой для жаркой погоды были холодник, летник – короткие одеяния, напоминавшие душегрею, шились они из синего холста, шерсти.

Зимой русская женщина надевала суконный опашень, шубу с откидными рукавами и широкими проймами для рук. Последняя шилась на меху из дорогих привозных тканей. В целом, русская женская одежда практически не отличалась от мужской национальной по конструкции, если не считать исключительно дамских вещей. Например, таковой являлся шугай. Это национальная одежда с глубоким запахом, в которой правую полу делали больше, чем левую. Она имела застежки – крючки или пуговицы, нередко шугай шили из шелка или парчи на меху, украшали орнаментом. Разновидностью этой вещи считали бугай – ее шили без рукавов и носили в основном состоятельные русские дамы. Другие названия шугая: епаничка (длинный плащ широкий и с капюшоном), трубалетка, сорокотрубка. Рукавиц как таковых у русских женщин не было, их заменяли муфтой – маленьким мешочком с прорезями.

Мужской

Основой мужского русского народного костюма в допетровские времена были рубаха и порты (штаны). Крой сорочки был прост и удобен для передвижения и работы. По воротнику и обшлагам вышивали обережные орнаменты. Поверх национальных рубах надевались кафтаны, зипуны различных фасонов – их носили все слои общества. Шились эти вещи из самых разных материалов. Наиболее щегольским считался кафтан с козырем (высоким стоячим воротником), а также терлик, который наряду с ферязью изготавливали из золотой материи. От последнего он отличался отсутствием широких петель и короткими рукавами. Носили эту национальную одежду в основном при дворе, иногда обшивали мехом.

С каждым столетием русский национальный костюм мужчин претерпевал значительные изменения. Так, в петровские времена знать наряжалась по-европейски: в кюлоты, парики и прочие заимствования. В XIX веке под влиянием городской моды русские мужские костюмы начали шить из приобретаемой ткани. Первыми под трансформацию попали национальные рубахи – у них появился воротник-стойка. Вместе с тем начал несколько меняться привычный вариант мужского русского народного костюма. Появились штаны, сшитые из материала, который назывался нанкой или плисом (вариант бархата), а также вариации поясов, кушаков.

Что касалось портов, то состояли они из двух отдельных штанин, шились чаще всего из холстин. Позже появлялись разновидности вроде шаровар, которые носились в праздники.

В допетровские времена из Византии пришел княжеский плащ – корзно. Он закреплялся на плече застежкой-фибулой, оставляя правую руку свободной. Исконно русская верхняя одежда – шуба. Боярские отличались от тех, что носили остальные сословия. Шили их из самых дорогих материалов – рытого бархата, парчи, меха. Шуба как бы завершала образ боярина – столпа общества. Верхнюю одежду в присутствии государя русская знать снимать не могла, как бы ни было жарко в царских палатах.

Разновидности национальной мужской верхней одежды:

- Зипун – шили из домашнего сукна, с клиньями или сборками.

- Кафтан – длинный, с весьма просторной нижней частью. Он мог быть либо с невысоким стоячим воротником, либо без него. Другие названия: шабур, куцинка, гуня, кожух (из овечьих и телячьих шкур).

- Свита – халатообразная национальная широкая одежда. Иные названия: пониток, тайник, жупун, жупица. Шили из толстого сукна.

- Армяк (шили из овечьей шерсти). Это длинная расширенная книзу национальная одежда с большим воротником.

- Однорядка – широкая одежда до щиколотки, которую носили и женщины. Вещь без воротника с длинными рукавами.

Верхняя национальная одежда была похожа на женскую по конструкции, если не считать исключительно мужские виды – бекешу, бешмет. Последний представлял собой кафтан, который перехватывался по талии, иногда его делали отрезным, с клиньями. Ткани использовали разные, даже стеганые на вате.

Праздничные и свадебные одежды

Национальный праздничный костюм русского мужчины практически не отличался от свадебного. Одним из основных атрибутов жениха был головной убор. Венчаться в церкви обязательно нужно было в шапке, только когда начинался пир, ее можно было снять. Обычно это был нагольный аксессуар (из шкуры кожей наружу), либо с меховой оборкой, редко – простой круглый. В некоторых регионах русские мужчины надевали красный плат, который складывали по диагонали, заправляли булавкой. Невеста шила жениху рубаху и порты.

Свадебная национальная одежда жениха состояла из красной рубахи, которая вышивалась по манжетам рукавов, вороту и подолу. Узоры были не только украшением, но и оберегом: охраняли хозяина или хозяйку от разных бед. Праздничным украшением национальных рубах были богато вышитые съемные зарукавья и оплечья, воротник. Под них русский мужчина надевал белую сорочку (нижнюю, нательную). Порты были не такими яркими, расцветки – скромными, орнамент почти не делали. Обязательно нужно было быть подпоясанным кушаком (кожаным или тканевым). В зимнее время сверху знатные мужчины надевали охабень (вещь с длинными декоративными рукавами, которые завязывали на спине) и ферязь. Последняя представляла собой национальную одежду, которая застегивалась на груди накладными петлями, отличалась наличием длинных рукавов: правый надевался в сборку на руку, а левый свободно свисал.

Русским женщинам по праздникам полагалось надевать два наряда – женский и девичий. Между собой они отличались наличием дополнительных атрибутов.

Русскому праздничному наряду присуща многослойность. Женщины надевали:

- Сорочицу, нижнюю рубаху. Это простой базовый вариант национальной вещи. Белый цвет считался признаком невинности. По подолу ее могли украшать обережной вышивкой.

- Вторую рубаху – из более дорогой ткани. Рукава у нее были длинными, чтобы можно было сделать из них оборки и украсить обручами или манжетами с пуговицами.

- Национальную поневу или сарафан.

- Передник.

- Пояс и подвески на него.

- Шубку (тулуп).

- Муфту (в зимнее время).

- Головной убор (венец, повязку), кичку, сороку, кокошник.

Русские костюмы обязательно было украшать различными знаками. Верхний мир (небо) символизировал головной убор. Его орнамент состоял из солярных (солнечных) знаков, крепили также нитки с жемчугом или бисером (дождь). Средний мир (воздух) – рубаха, нижний (земля) – подол. Нередко последний украшали ромбами (как символ поля, плодородия).

Головные уборы

Особое внимание уделялось головным уборам. По ним, как и по национальным русским костюмам, можно было отличить знать от бедняков, а также определить, откуда родом владелец. Основу головных уборов мужчин составляла шапка. Русские крестьяне носили валяные колпакообразные (из сукна или войлока), а также более низкие с меховым околышем. Среди других национальных головных уборов были:

- Треуха – шапка, подбитая мехом.

- Тафья – небольшие головные уборы, которые были расшиты жемчугом. Носили только бояре и знать.

- Мурмолка – национальная шапка с зауженным кверху краем.

- Горлатная – высокая меховая шапка, которую в праздничные дни носили бояре. Делалась из горлышек пушных зверей.

Русская девушка должна была ходить простоволосой (открывать волосы).

Разнообразию девичьих национальных головных уборов не было предела. Они носили:

- Полотенце (ширинка, наметка) – узкая холстина, у которой края завязывались сзади.

- Круг (обруч) – делался из коры деревьев или картона и обшивался тканью.

- Лента (золотнуха, повязка) – почти как полотенце, только делалась из дорогой ткани, парчи.

- Венец (коруна, челка, рефедь, ряска). Праздничное национальное украшение головы, которое декорировали бусинами, перьями.

- Платок (косинка, фатка). Обычно был недомотканным, завязывался сзади.

После замужества голову уже нужно было закрывать. Так, сначала русские женщины носили кичку молодухи. С рождением малыша ее меняли на рогатую кичку – это высокий лопатообразный головной убор или повойник. Изделие символизировало плодородие. Одной из разновидностей кички была сорока. Отличие состояло в том, что лоб она прикрывала больше, а бока, наоборот, открывала. Расшивался этот национальный головной убор бисером, перьями, лентами и искусственными цветами. Чтобы не показывать волосы, на кичку надевали убрус – платок.

Кокошники считались праздничными национальными украшениями головы. Некоторые их разновидности носили девушки, а в основном – замужние русские женщины, когда выходили в люди. В остальное время не снимали повойник или платок.

Обувь

В разных частях огромной страны национальная обувь называлась по-разному: обувок, обутка, обуй, обуя или обуща. Из истории русского народного костюма известно, что славяне сначала носили подошву из кожи, загнутую кверху и зафиксированную на лодыжках ремешком или лыком. Прародители современных ботинок назывались курпами, поршнями или опанками. Примерно в одно время с ними появились лапти – легкие национальные тапочки, сплетенные из лыка, вязи, ракиты, бересты. Надевали их на работу, и лишь самые бедные люди ходили в изделиях постоянно, даже зимой. С лаптями носили обертки, которые закреплялись привязками. Другие названия национальной обуви: онучи, портянки, обмотки, калоши, завои.

Грубая сельская обувь называлась постолами. В Х веке появились небольшие национальные сапожки высотой чуть выше лодыжки, с разрезом спереди. Перед крещением Руси в обиход вошли высокие модели из кожи.

Летом носили курпы, поршни и чеботы, сшитые из цельного куска кожи, которые нередко были на каблуках, обитых подковками. В холодное время года на ноги надевали коты (башмаки), сапоги, ощетни (из кожи с щетиной) и валенки. Сапоги (ичиги) были достаточно распространенной обувью. Изготавливали их цельными (вытяжными), либо выворотными (с пришивными голенищами) из кожи. Для большинства русских крестьян они являлись праздничной обувью, их оберегали и даже передавали по наследству.

У мужчин и женщин обувь различалась лишь оформлением, фасон оставался неизменным. Для детей изделия делали такими же, как для взрослых. Женские праздничные национальные сапоги расшивали бисером, кружевом и обережной вышивкой.

Традиционные ткани и цвета

Излюбленным цветом славян был естественный белый (базовый). Желтый, зеленый или оранжевый делали искусственно путем дубления коры. Распространенным цветом одежды был синий, а праздничным вариантом – красный. Последний делали из настоя кирпича, корней морены.

По составу ткани определяли статус русского человека: чем изысканнее и дороже наряд, тем богаче его владелец. Знатные люди могли себе позволить фабричную материю и экспортные дорогие варианты: шелк (паволоку), аксамит и парчу. Простые русские люди шили одежду из шерсти, льна, конопли. После 19 века на деревенских ярмарках уже можно было приобрести сатин, ситец, парчу, штофу или позумент.

Лен при выделке приобретал серебристо-серый цвет, и его отбеливали при помощи золы, снега и солнечного света. В зависимости от степени выделки получался грубый, суровый или тонкий холст. Из последнего шили праздничные национальные наряды (платки, крестильные рубашки, платья). Грубый холст использовали для подстав к женским рубахам и повседневной одежды. Наиболее ценным материалом считали волосень — шерсть молодой овцы, которую не стригли весь год. Из длинных волокон делали нитки для вышивки. Из обычной шерстяной ткани шили поневы, сарафаны, рубахи.

Шерстяную или полушерстяную толстую домашнюю ткань (сукно, пониток, сермяжину) использовали для шитья верхней национальной одежды. Меха могли себе позволить богачи – для них добывали куниц, белок, соболей. Простым русским людям были доступны овчина и шкуры диких животных.

Национальную одежду обязательно украшали вышивкой, домотканым кружевом. Узоры в центральных и южных русских губерниях отличались от северных насыщенными цветами, разнообразием орнаментов: клеток, полосок, елочек, копытец, лапок, уступов, репьев, струй. В качестве украшений по краям национальных платьев пришивали кружевные ленты со вставками цветной ткани и вышивки.

В вышивке использовали бисер, блестки, ленты и другие украшения. Рисунки могли также вышить или нанести с помощью воска, специальных дощечек.

Украшения платья

Неотъемлемым элементом русского народного костюма был пояс. Аксессуар использовали для всего – сарафанов, рубах, верхней одежды. С поясом вещи плотнее прилегали к телу и лучше согревали. Также пояс выполнял эстетическую функцию. Нередко к нему привязывались предметы быта: сумочки, гребни, ключи. Поясными украшениями были пряжки, красиво обработанные, с блесками, лентами, пуговицами, стеклярусом.

Из шейных украшений русские женщины носили бусы и ожерелья. Последние представляли собой медальоны или подвески в виде полумесяца – лунницы. Также такое наименование давали украшению типа съемного воротника у рубах, шуб, кафтанов. Дорогие ожерелья-воротники надевали русские бояре и боярыни.

Девушка в национальном костюме, сделанном своими руками, могла удачно выйти замуж, так как оценивали красавиц по вышитой запоне (фартуку) или украшенному сарафану. От мастерства зависела будущая жизнь. Древнерусские костюмы украшали бусами, подвесками из камней и металла, ожерельями. Вместо застежек использовали фибулы – булавки. Украшали манжеты, грудь и шею. В XI веке на руки надевали зарукавья – браслеты из бисера и причудливо переплетенных нитей. Их также называли накладными обшлагами.

Национальная вышивка, возникшая еще в период язычества, долгое время играла важную роль в жизни славян. Орнаментом украшались части русского костюма, через которые на человека могли повлиять нечистые духи: горловина, грудь, подол, рукава, головной убор.

Региональные особенности

Несмотря на разные климатические условия и этнические особенности, в одежде многих русских регионов были одни и те же элементы. Отличие составляли некоторые детали. Так, для женского образа важно было наличие:

- рубахи;

- национального сарафана (поневы или юбки);

- передника;

- обуви;

- головного убора;

- верхней одежды;

- навесных украшений.

Согласно классификации выделяются южные и северные регионы. В первых у женщин основу образа составляли национальные поневы, у вторых – сарафаны.

У мужчин костюм состоял из:

- рубахи;

- портов;

- обуви (лаптей);

- головного убора;

- верхней одежды;

- пояса.

В России национальные костюмы народов нередко отличались вышивкой, кроем, цветами. В каждой губернии были свои верования и приметы, на основе которых создавалась вышивка и кружево.

Что касается русских национальных головных уборов, здесь четкой грани не было. Однако существовал небольшой ориентир: с поневой чаще надевали рогатую кичку с сорокой, с сарафанами носили кокошники разных разновидностей, либо платок. В целом особенности русского национального костюма следующие: ручная кропотливая работа, масса украшений и яркие цвета. Наиболее богатым был южный костюм. В разных губерниях народная русская юбка сшивалась из трех или четырех клиньев.

Определить регион проживания можно было и по национальному кокошнику. Например, в Пскове носили конусообразный головной убор с «рогом», украшенный по очелью «шишками», а отличительной чертой тверского костюма являлась высокая плоская шапка с наушами и понизью, закрывающая лоб. В средней полосе намного чаще использовались дорогие заморские ткани (шелк, атлас или парча).

Элементы национального костюма в современной моде

Традиционный костюм народов России вдохновляет дизайнеров ведущих домов мод. Толчком к такому интересу невольно послужила революция 1917 года, когда русские аристократы массово уезжали в Европу. Помимо фамильных драгоценностей они везли с собой традиционную одежду, платки, обувь и головные уборы. Многообразие узоров, нежнейшая вышивка, воздушное кружево заинтересовали европейского обывателя, и вскоре Европа начала носить платья с элементами русского костюма.

Современная одежда имеет следующие черты русского этно-стиля:

- Сочетание в вещах белого и красного, а также синего, зеленого, золотистого и черного цветов.

- Древнеславянские орнаменты, вышивка.

- Рукава-фонарики.

- Шапки-ушанки, круглые меховые шапки, варежки.

- Платки и шали.

- Браслеты из кожи и дерева.

Стилизованный под кокошник русский национальный головной убор довольно часто используют любительницы эпатажа для выступлений и фотосессий, к тому же он постоянно фигурирует на модных показах.

Например, Джон Гальяно создал этническую коллекцию по мотивам женского русского национального костюма с дубленками и валенками. Верхняя одежда в стиле древней Руси принесла своему создателю оглушительный успех. Светлана Левадная, дизайнер из Крыма, уверена, что народные русские костюмы России – это не красно-желтые сарафаны, а нечто большее. Она адаптировала традиции в современном искусстве. Платья из ее коллекции выдержаны в нежных, пастельных тонах, расшиты вручную и украшены тонким кружевом.

Дизайнеры бренда Tsar Bird вовсю используют русские этнические элементы, вышивку, ленты и кружево. Косоворотки, рубахи, платки, валенки, кафтаны и даже головные уборы в виде кокошников с орнаментом из цветов и сказочных птиц рождаются в мастерских торговой марки как по мановению волшебной палочки. Не только старинные национальные узоры, но и элементы кроя, части костюма заимствованы брендом в наследии русского народа.