Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).

Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать вышивкой. Наиболее распространённый орнамент – солярная (солнечная) символика — коловраты и круги (это связано с отголосками древнерусской языческой эпохи).

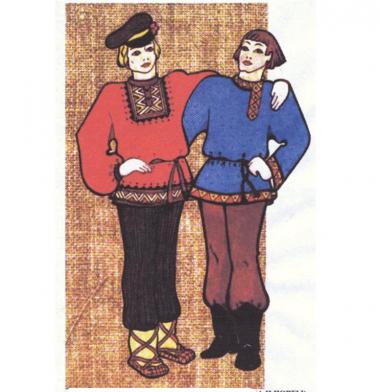

Основные детали русского народного костюма молодцев:

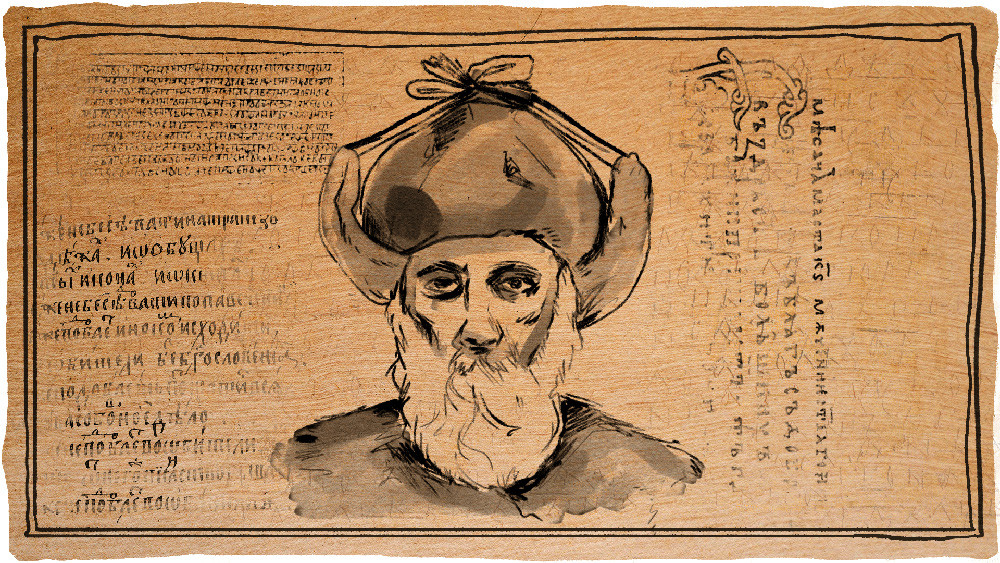

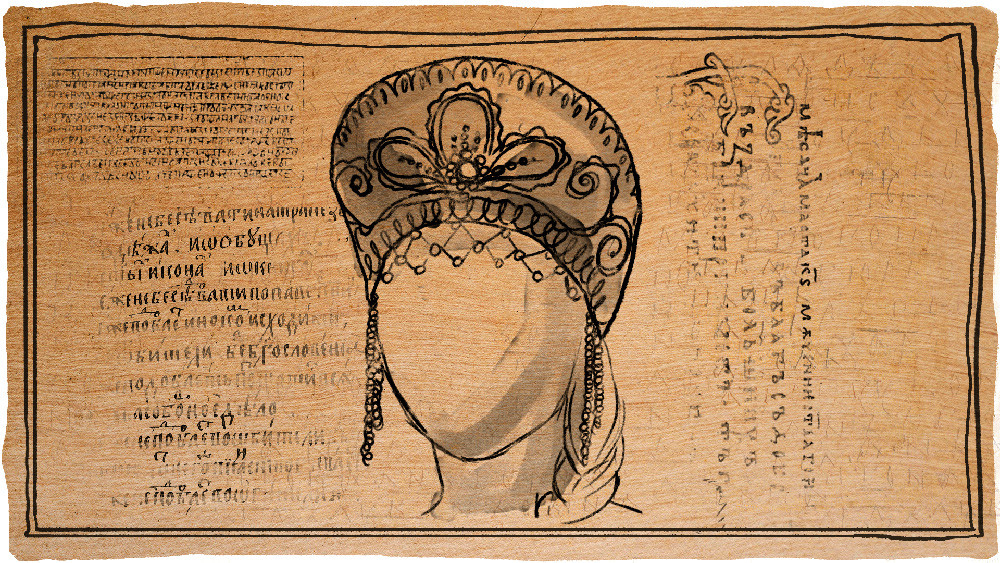

Мужские головные уборы

Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.

Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.

Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).

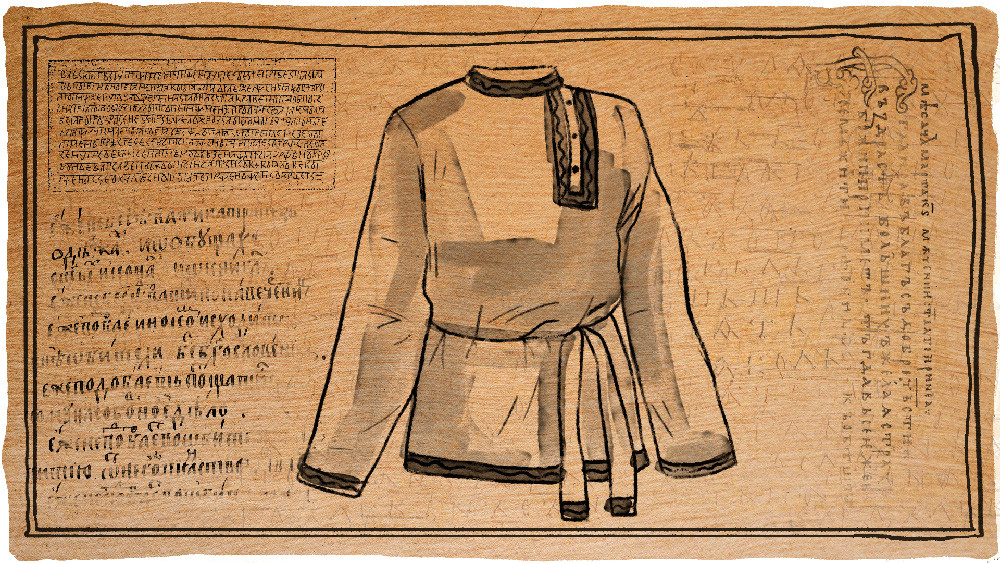

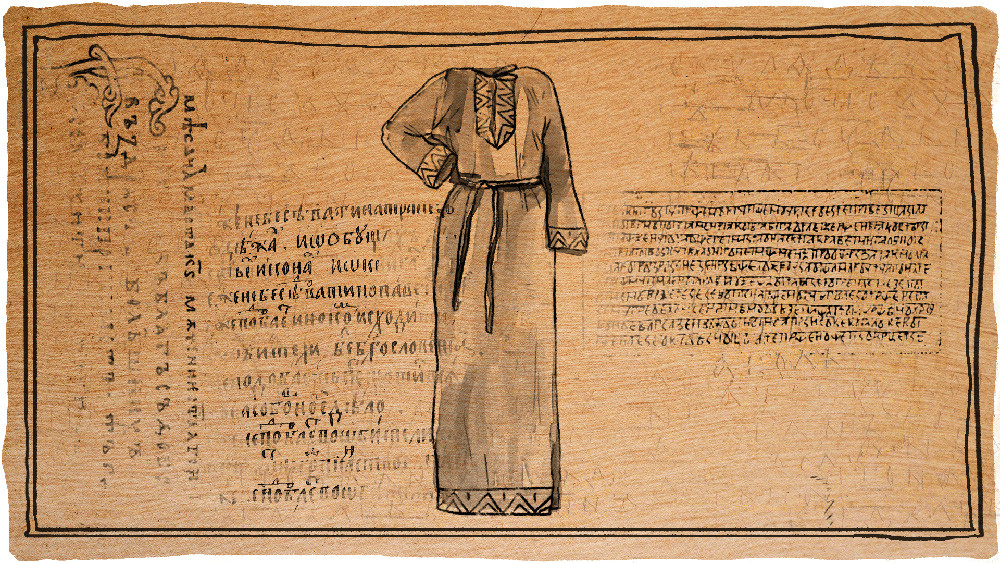

Русская народная мужская рубаха

Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники.

Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.

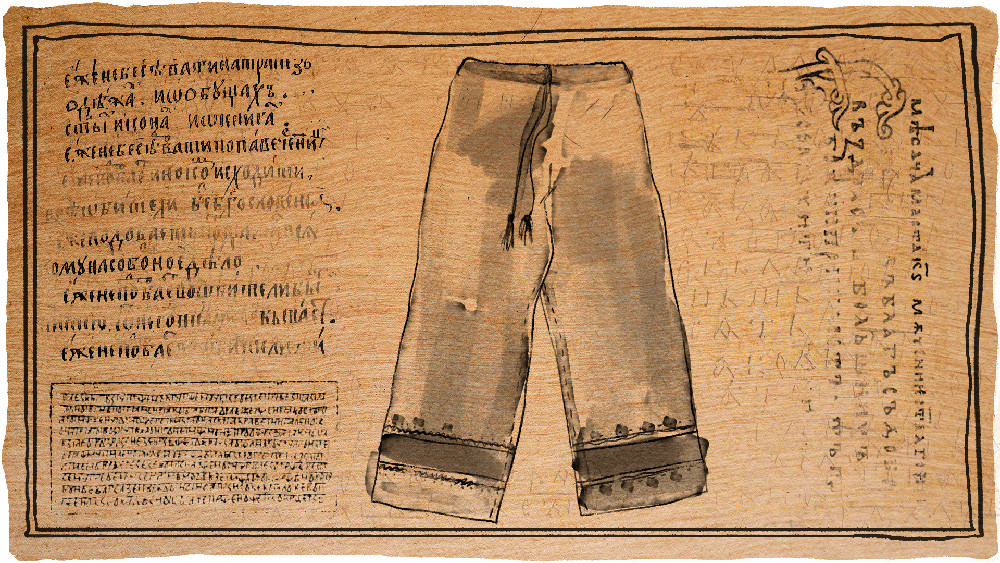

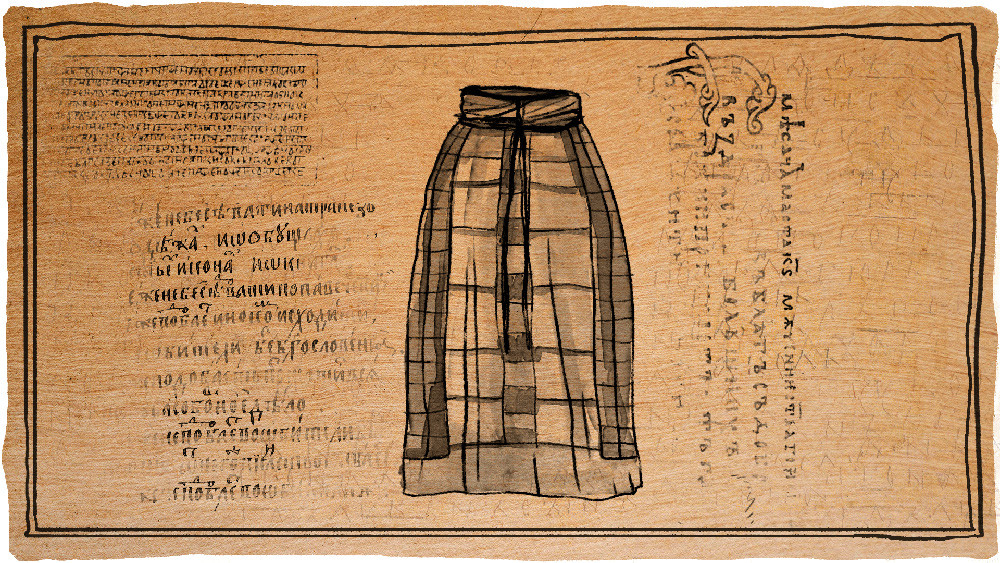

Штаны русского народного костюма

Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.

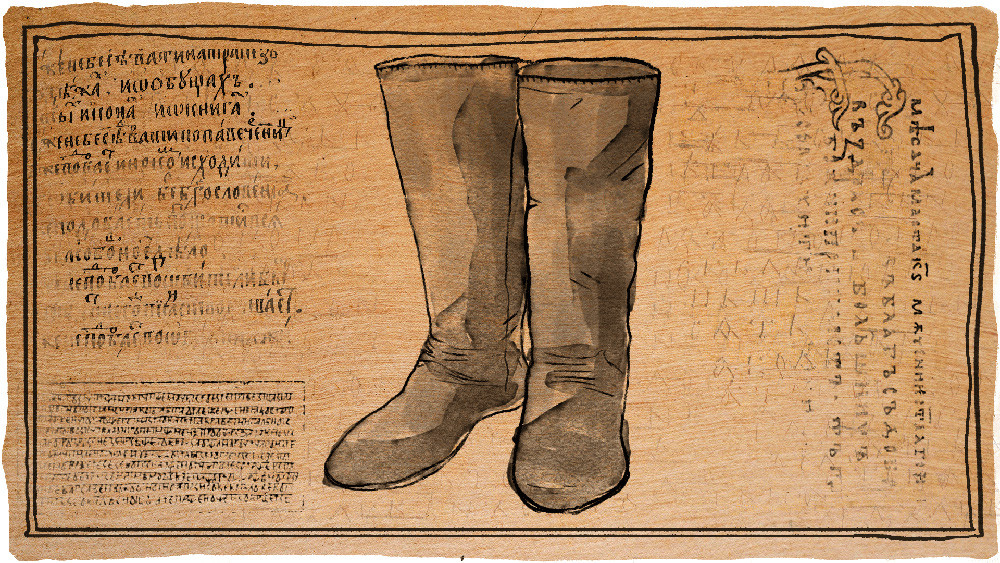

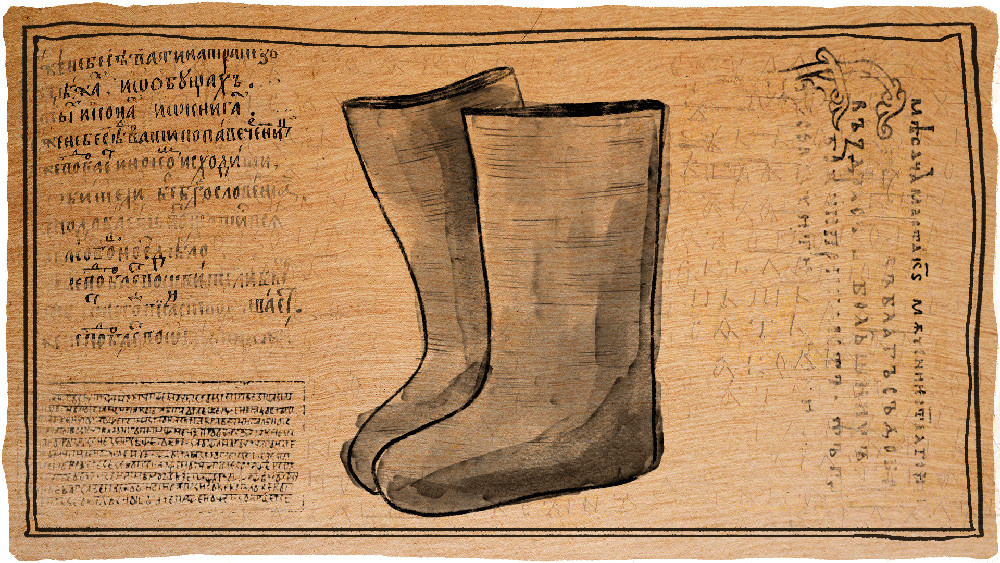

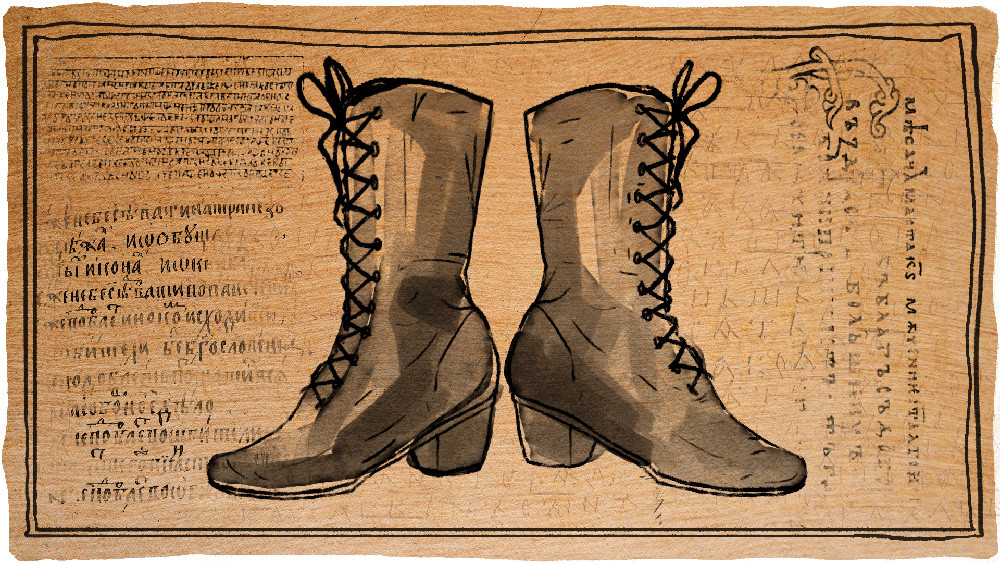

Русские народные мужские сапоги

Сапоги на Руси были трёх видов:

- ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник);

- чёботы — сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными голенищами;

- валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас).

Испокон веков мы, как жители России, чтим наши корни, своих предков. Соотечественники имели собственный гардероб, стиль, обычаи, устои и понятия. В этой статье хотелось бы получше познакомиться с русским народным мужским костюмом, описание которого заинтересует и, порой, даже удивит.

Итак, национальное одеяние состоит из шести главных элементов: рубаха, штаны, пояс, головной убор, сапоги и верхняя одежда. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Ткань

Лен, как и сейчас, был ценен. Поэтому льняное полотно, наряду с сукном и шелком очень часто использовались для сшивания костюма. Для знати применяли материалы дороже, которые почти всегда были привозные. Например, среди них выделялись парча, шёлк, атлас и бархат.

Рубаха

Все носили рубахи: и стар, и млад. Выкройка была одинаковой. Эти наряды отличались друг от друга качеством и вышивкой. По последней можно понять, к какому сословию принадлежит человек. Кстати, вы знали, что существовало три вида: для работы, для обряда и для праздника. Последние отличались пестростью и красочностью.

Вернуться к оглавлению

Один из примеров ниже на фото:

Такая одежда сама по себе была с очень длинными рукавами, бывало, что они закрывали даже пальцы и немного колени.

Интересный факт: рубаху не заправляли в штаны.

Штаны

Они изготавливались из шерсти или холщовой ткани. Как правило, были укороченными и облегающими, так как заправлялись в сапоги или обвязывались в онучи. Но существуют случаи, когда русские молодцы надевали не “стандартные”, а шаровары. По цвету, по словам исследователей, они были однотонными (синими) и с белой полоской. К штанам привязывался пояс, и к нему удальцы цепляли всякие мелочи.

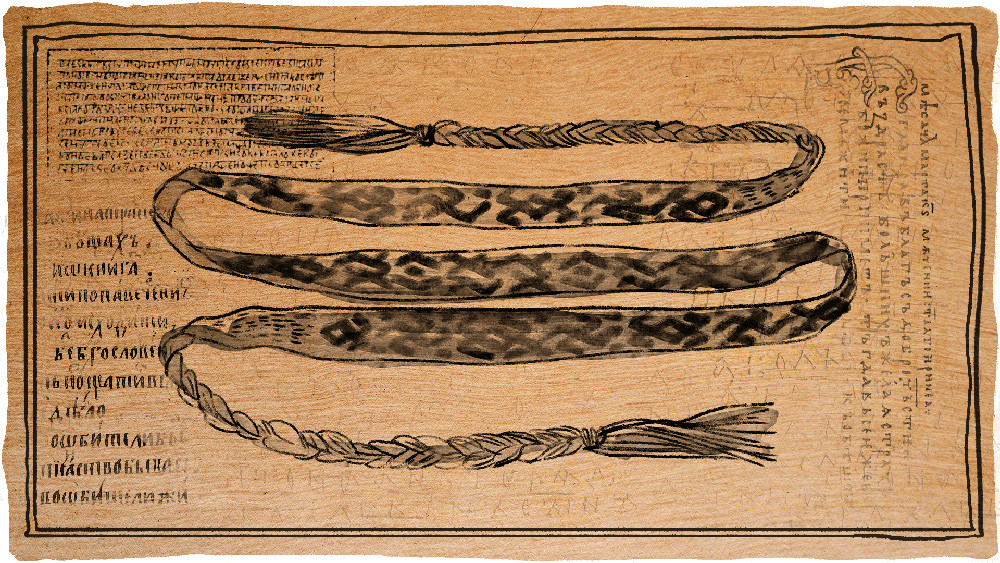

Пояс

Согласно исследованиям, использовался для привязки чего-либо. Как известно, этими мелочами являлись мешочек с табаком или кошелек. Он так же украшался вышивкой. Юноши повязывали пояс по талии, а старики, в отличие от них, под животом.

На картинке ниже изображен этот элемент одежды:

Вернуться к оглавлению

Головной убор

В 18 веке русскому народу предстала новая шапка – науруз, которая была “альтернативой” привычному тогда колпаку. Но всё же отличия имелись — бережные и маленькие отвороты.

В принципе, уборов было множество. В холодное время года мужики ходили в ушанках, а осенью, летом и весной соломенные шляпы, грешевики, картузы. Как уже стало очевидно, народ любил украсить одеяния, и головные уборы не стали исключением. Обычно они декорировались лентами, цветами, реже – бисером.

Сапоги

На то время существовало три разновидности: ичиги, чеботы и знаменитые валенки. У первых мягкий носок и жесткий задник. Они были распространены у казаков. Чёботы же отличались коротким голенищем. Известно, что они были бархатными или атласными.

Вы можете обратить внимание на фото ниже:

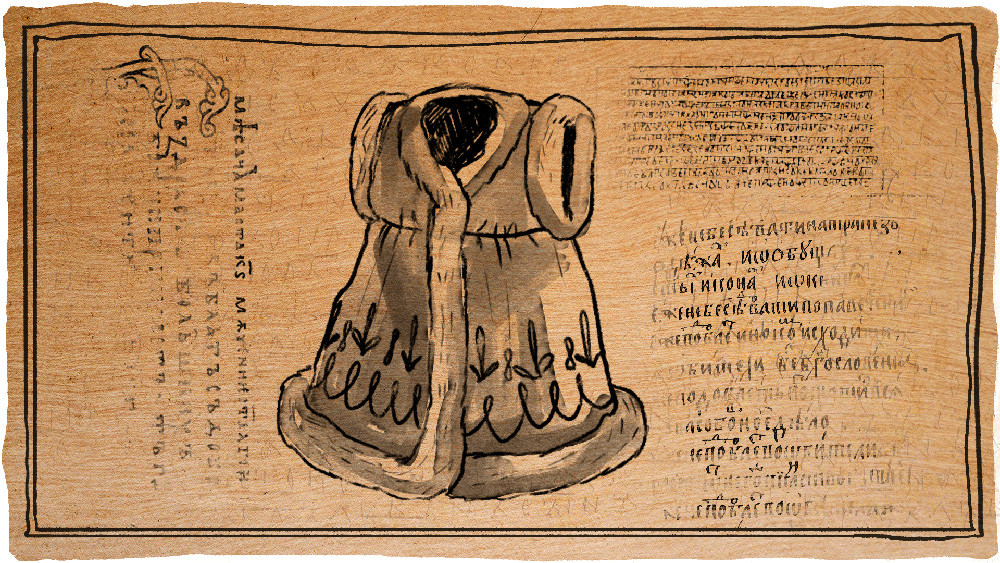

Верхняя одежда

Зачастую поверх рубахи надевали зипун. Для крестьян же существовал всем известный армяк, название которого, по догадкам ученых, произошло от слова “Армения”. Так же еще один интересный факт: у человека из богатой семьи верхняя одежда была украшена меховыми воротниками, если же наоборот — нищая, то ворот был стойким и высоким, так как именно такой лучше защищал от холода.

Вернуться к оглавлению

Заключение

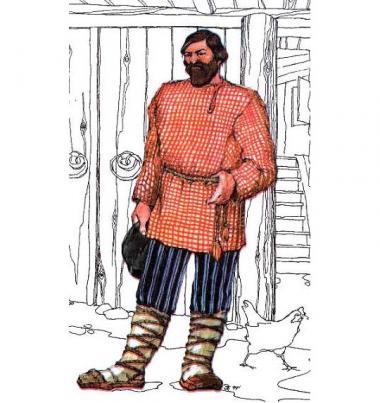

Теперь, подходя к концу этой публикации, хотим озвучить, еще пару интересных моментов. Дело в том, что одежда могла не только показать то, обеспеченный ли человек, и к какому сословию он принадлежит, но и то, где он обитал. Например, на фотографии ниже, вы можете видеть жителя Воронежской губернии.

И еще один факт. При правлении Петра Первого для русской традиционной одежды были тяжелые времена, потому что император в погоне за европейскими ценностями запретил боярам иметь в гардеробе подобные костюмы. Однако, немного позже, Екатерина Вторая все же возродила моду на исконно русские наряды. И это продолжалось вплоть до 20 века.

Из видеоролика вы узнаете о истории мужского народного костюма.

Изучение истории предков – увлекательное и полезное путешествие, в которое мы приглашаем. На страницах сайта «7 Культур» вы найдете еще много интересных фактов из истории народов, населяющих нашу родину — Россию.

Вернуться к оглавлению

Русская духовная и материальная культура богата и глубока, что, конечно же, нашло отражение и в русском народном костюме. Народные костюмы любой нации или этноса объединяет в себе эстетические вкусы и объединяет в себе функциональные особенности и образное содержание, возложенное на него традициями его создателей и носителей. Уже не раз мы знакомились с элементами женского народного костюма, настало время поговорить о мужском!

В отличие от исконного дамского гардероба, мужские наряды не отличались разнообразием. Если женский сарафан скрывал фигуру, то мужская одежда её подчёркивала. Итак, основными элементами мужского костюма были:

Штаны-порты

Главная составляющая мужского национального костюма. Нижнюю часть брючин заправляли в сапоги или обвязывали «портянками»-онучами, которые носили вместо носков с лаптями, поэтому и шили их немного укороченными. Синие с белой полоской по бокам, брюки могли быть облегающими или широкими как шаровары. Со временем появились и стали модными карманы, до этого кисет и гребень подвязывали к поясу.

На фото: косоворотка «Добрыня», магазин «Веленга»

На фото: рубаха «Борецкая роспись», магазин «СЛАВЯНКА мастерская»

Пояс

Пояс был не менее важной деталью мужского костюма – без пояса, как и без креста, ходить было неприличным. Пояс, который повязывали младенцу, вводил его в мир людей, в пространство культуры. Пояс выступал оберегом и даже опознавательным знаком – узоры на нём говорили о принадлежности определённой местности. Также мужчины по-разному подвязывались поясом. Молодые парни использовали более широкие и длинные пояса на талии, а люди солидного возраста – под животом. Женатые надевали короткий узкий пояс или даже шнур.

На фото: костюм для мальчика «Цветок папоротника», магазин «Lyubimoye delo»

На фото: косоворотка с вышивкой детская, магазин Елена Головиной «Одежда/русский стиль»

Рубаха

Рубаха – элемент одежды, который мужчины носили с малых лет. Она была длинной, носилась поверх штанов и подвязывалась поясом. Рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой была особенно популярной. Чаще всего для пошива рубахи выбирали ткани светлых оттенков – серой, белой или бежевой, а также красные ткани. Рукава, горловину и низ вещи украшали вышивкой или тесьмой, которые имели сакральное значение. Свадебные рубахи вышивала невеста – украшение даже выступало в роли оберега.

На фото: мужская рубаха-косоворотка, магазин «Ярмарка Подарков»

На фото: рубаха-косоворотка, магазин «Ольга Folkruss»

Головные уборы

Да, мужчины тоже укрывали головы, особенно в холода. Они носили тафьи – особые круглые шапочки, которые старались не снимать даже в церкви, что ею осуждалось. Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов в зависимости от социального статуса человека. В тёплое время года мужчины носили картузы, грешевики и соломенные шляпы, а зимой ушанки и малахаи. Головные уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, а также вышивались бисером.

На фото: картуз, магазин «Национальные костюмы атрибутика»

На фото: красная шапка «Удалецкая», магазин «СлавАртель»

Верхняя одежда

В зависимости от времни года мужчины носили зипуны, длинные кофтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Зажиточные семейства могли себе позволить украшать верхнюю одежду меховыми манто, а бедные защищались от морозов и ветра высокими стоячими воротниками.

На фото: очелье, магазин «Русская княжна»

На фото: зипун, магазин «Семейная Мастерская Ястребовых»

💬

Комментировать

8

👍

Нравится

15

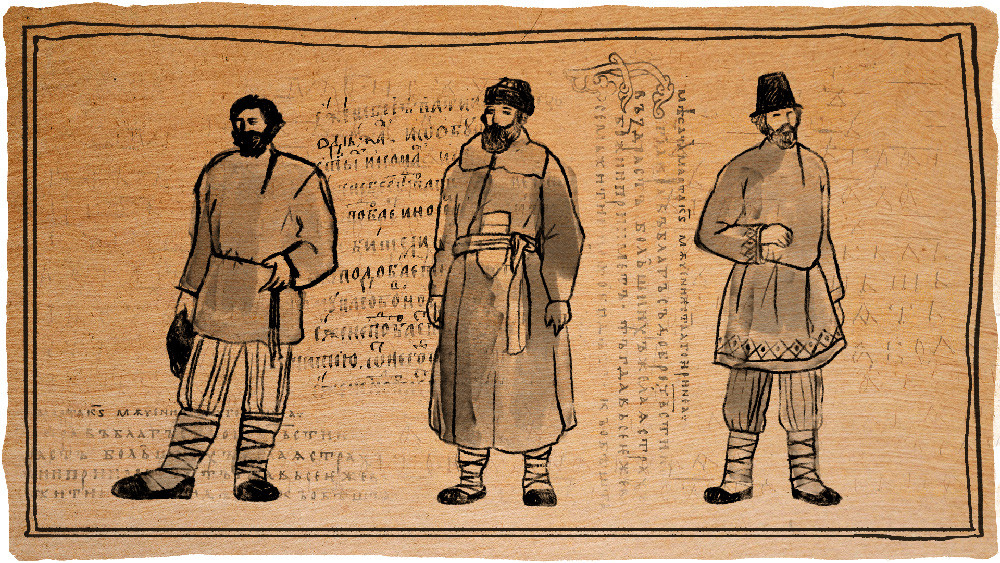

1.4. Мужской костюм

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина.

В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд.

К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.

Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.

Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами.

При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Русская рубаха

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туника образная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево.

Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста – «бочки».

Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ластавицы.

Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые.

Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.

Неширокие полосы орнамента – чаще всего вышивки красной нитью – располагались по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи.

Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышивкой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками.

Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

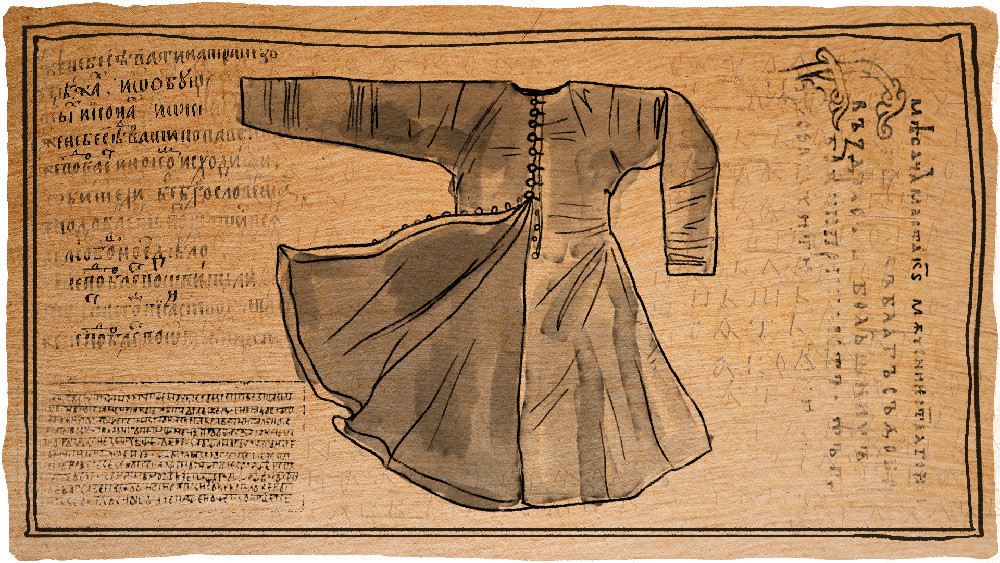

Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун.

Кафтан

Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах.

Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса.

Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном.

Длина полушубка — до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам.

Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.

Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.

Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони.

Тулуп

Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы.

Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи.

Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком.

Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги.

Закреплялись они на ноге лыковыми сборами — веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах.

Перейти к разделу: 1.5. Детский костюм

08.02.2019

Содержание:

1. История русского костюма.

2. Женский русский народный костюм.

3. Мужской русский народный костюм.

4. Детский русский народный костюм.

5. Особенности и значение деталей русского костюма.

6. Особенности русской одежды по регионам.

7. Любопытные факты про русский костюм.

8. Русский колорит мировой моды.

Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа, его историю. Он помогает лучше понять суть менталитета коренных жителей. В конце концов, это всегда очень красиво и познавательно.

Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский народный. При одном только упоминании о нем сразу возникает ассоциация: роскошная русская красавица с косой до пояса, в расшитом драгоценными камнями кокошнике, в узорчатом сарафане и юноша с русыми волосами, в рубахе, в лаптях. Красота!

Но, к стыду каждого, мало кто знает историю происхождения русского народного костюма. Что ж, давайте исправим этот факт?

История русского костюма

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси:

-

ткацкое ремесло;

-

искусство вышивки;

-

вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;

-

ювелирное искусство (многие элементы костюмов украшались, например, резными пуговицами из серебра и золота, кокошники – драгоценными камнями и т. д.).

Вот сколько связей у национального русского костюма! И это лишь основные. Не упомянуты искусство шитья, рисования (для пошива костюмов знати использовались эскизы) и многое другое.

Традиционно русский костюм имел несколько отличительных черт:

-

вся одежда делилась на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову);

-

для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды – различных накидок, епанчи, шуб и т. д.;

-

есть известная теория: «Москва – третий Рим»; неудивительно из-за этого, что многие предметы одежды, отдельные элементы, украшения, методики изготовления костюмов были родом из Византийской Империи и, конечно, из близкой к Руси Польши – Речи Посполитой.

Формирование русского национального костюма закончилось примерно в 17 веке. После этого начались изменения, связанные с реформами императора Петра I. Как известно, этот государь очень стремился «прорубить окно в Европу», и в связи с этим произвел реформирование не только традиционного жизненного уклада, но и даже посягнул на «святая святых» — на национальный русский костюм. Так, с приходом Петра к власти традиционную русскую одежду могли носить лишь некоторые сословия, преимущественно низкого положения:

-

крестьяне;

-

монашество;

-

духовенство.

Интересно! До петровской реформы существовал даже указ «О защите национальной самобытности» от 1675 года. Согласно ему, например, московские дворяне не имели права носить одежду заграничного образца. Не имели права на это и их слуги, и стольники, и многие другие.

С приходом Петра I начались серьезные изменения. Появилась мода, которой до этого не существовало: была лишь парадная, нарядная, передающаяся по наследству, одежда, а была повседневная. Ее фасоны не менялись десятилетиями, или менялись настолько незначительно, что этого не было даже заметно.

С реформированием друг друга стали сменять следующие национальные европейские костюмы:

-

венгерский;

-

французский;

-

немецкий – он дольше всех продержался в истории русской моды и смог почти полностью вытеснить национальный костюм.

Между прочим, за въезд в города в русской одежде (как и с бородой) полагался налог – до 2 рублей, если въезжающий был конным.

До начала 20 века русский национальный костюм стал по большей части одеждой крестьян. Сегодня национальный костюм используется чаще на тематических мероприятиях и не носится «в быту». Это негативная тенденция, ведь в странах Азии, например, в Японии, почти все невесты до сих пор выходят замуж в традиционном белом кимоно, юката – летний вариант простого хлопкового кимоно – носят и в быту, например, вместо банного халата на горячих источниках, в гостиницах, на отдыхе. В юката можно выйти в город, и это будет выглядеть совершенно естественно. В России, к сожалению, такая национальная самобытность сохранилась в гораздо меньшей степени.

Женский русский народный костюм

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой.

Традиционно более популярным и интересным была сарафанная костюмная традиция. Как можно понять, основой костюма служил сарафан – женская одежда, напоминающая платье, но без рукавов. Сохранились следующие варианты кроя русских женских национальных сарафанов:

-

туникообразный (самый простой и «прямой» вариант сарафана);

-

косоклинный – с широкой пышной юбкой;

-

прямой – сарафан, юбка которого представляла собой сшитое по боковому шву полотно ткани с лямками и без лифа;

-

прямой с лифом;

-

прямой с лифом на кокетке – очень красивый, нарядный сарафан, который даже называли «полуплатьем», настолько он был эффектным.

Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато декорировались вышивкой, кружевами, пуговицами. Очень красивые и эффектные нарядные сарафаны можно увидеть в разделе «Русские сарафаны».

Под сарафан обязательно надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда угодно, но только не при гостях. Знать могла позволить себе «горничные», то есть домашние, богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице.

И крестьянки, и знать носили шубы, душегреи, летники и другую верхнюю одежду. Знать могла позволить себе шубку – облегченный женский вариант шубы с красивым меховым воротником.

Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный – даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тканей. И повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли декорироваться золотыми и серебряными нитями, жемчугом и другими драгоценностями.

Отличительной чертой женского народного костюма было большое разнообразие головных уборов. Например, кроме известного кокошника, существовали сорока, кичка, очипок (свадебный головной убор) и рогатая шапочка-«кичка», или кика, которую могли носить исключительно замужние женщины по праздникам. Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато украшалась.

Мужской русский народный костюм

Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Его основой была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать – как нижнее белье.

Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными были:

-

лен;

-

хлопок;

-

шелк.

Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились только из шелка.

Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками. Посмотреть на такие можно в разделе «Русские косоворотки», там собраны лучшие образцы традиционной вышивки на мужской национальной одежде.

Помимо косоворотки, в повседневности мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском.

Большим разнообразием отличалась верхняя одежда и головные уборы. Некоторые из них, например, небольшую шапочку наподобие тюбетейки, тафью, даже не снимали в церкви.

Детский русский народный костюм

Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, у девочки – матери. Визуально детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой.

Особенности и значение деталей русского костюма

Русский национальный костюм – это по-настоящему колоритный наряд, где каждая деталь имела свое значение.

Костюм никогда не надевался просто так, он был символичен. Вот лишь самые основные значения его основных деталей:

-

Вышивка служила своего рода оберегом от злых сил, поэтому даже повседневная и траурная одежда обязательно красиво вышивалась. Только вдовьи рубахи и сарафаны не были вышиты.

-

Интересно, что в вышивке доминировало всегда изображение ромба – оно ассоциировалось у русичей с солнцем и счастьем. Вышивка всегда имела сакральное значение.

-

Головные уборы для замужних дам и незамужних девиц сильно отличались – например, девушки украшали волосы лентами, обручами, платками, в то время как замужние дамы обязательно полностью закрывали волосы на улице. Кокошник могли носить только замужние женщины на праздник.

-

Праздничный наряд мог включать до 20 элементов одежды (у женщин), в то время как повседневный – до 7.

Подробнее познакомить с особенностями русского костюма может вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=g_mkyZVpSGE.

Особенности русской одежды по регионам

Русский национальный костюм очень отличался в зависимости от региона. Существовало две основные традиции русского костюма:

-

Северный. Это традиционные русские сарафаны, кокошники, косоворотки, роскошные шубы и телогрейки. Это самая известная «версия» русского национального костюма.

-

Южный. Это, пожалуй, традиционная казачья культура. Например, женщины здесь носили не сарафаны, а поневы – это особые юбки из сукна, хлопка, льна или шелка, которые девица могла надеть только тогда, когда достигла возраста невесты и проходила специальный обряд «вскакивания в поневу».

Интересно, что мужской костюм на севере и юге России был довольно похож, в то время как женский почти полностью отличался.

Любопытные факты про русский костюм:

-

Сарафан – это не исконно русское, а иранское слово. Означает «полностью одет».

-

Существовала праздничная, повседневная одежда и одежда для работы, свадебные костюмы, «для кручины» и многие другие. Рубаха специально для жатвы в сезон считалась праздничной.

-

Новую одежду (из неношеных тканей) ребенок получал, когда ему исполнялось 3 года.

-

Головной убор обязательно надевали на улицу. Выйти без него аналогично тому, что сегодня появиться на улице мегаполиса голышом.

-

Русский национальный костюм включал в себя даже убранство волос – например, незамужняя девушка могла носить распущенные волосы и обруч на голове, а замужняя дама обязательно заплетала две косы и надевала головной убор.

Русский колорит мировой моды

Сегодня «Русский след» в мировой моде очень значителен. Он вдохновляет именитых дизайнеров создавать роскошные шедевры высокой моды, возрождать элементы национального русского костюма.

Так, в разные годы к элементам русского стиля обращались:

-

Пьер Карден;

- Карл Лагерфельд (он одел моделей в традиционные кокошники, наподобие тех, что можно встретить в разделе «Кокошники»;

-

Джон Гальяно (для Диор; он создал коллекцию «Русский балет», где представил кимоно, выполненное в традиционно русском стиле») и т. д..

Русское культурное наследие, в частности, национальный костюм, вдохновляют западных кутюрье, а современные российские дизайнеры через призму изменчивой моды все чаще стремятся переосмыслить непростую историю своей родины.

Во что одевались русские в стародавние времена — рассмотрим самые распространенные элементы одежды.

1. Мужской костюм

Мужской костюм был очень прост и состоял всего из нескольких базовых элементов. Они были общие и для крестьян и для знатных богатых людей, однако последние часто шили из более дорогих материалов, могли использовать более сложные покрои, а также обильно украшать камнями и делать шикарные вышивки.

Рубаха, или как ее еще называли сорочка. Они были льняные или хлопчатобумажные, могли быть без ворота, но чаще с косым воротом — такая рубаха называлась косоворотка. Ворот и оборки рубахи часто были расшиты красивым узором.

Пояс. Рубаху чаще всего подпоясывали — пояса могли быть шелковыми или шерстяными, на концах часто были кисточки.

Штаны, или как их еще называли порты, были свободного кроя и заправлялись в «онучи».

Онучи — плотный кусок ткани, который обматывался на ногу до колена под обувь — вместо носков.

Лапти — известная русская обувь плелась из березовой коры и обвязывалась веревкой вокруг ноги поверх онучей.

Сапоги — могли быть высокие или едва закрывать щиколотку. Чаще всего делались из кожи.

Валенки — зимний вариант обуви из свалянной овечьей шерсти

Кафтан — верхней одеждой на холодной время года был кафтан. Их было много разновидностей, они могли быть разной длины и шились из разных материалов. На теплое время года были кафтаны без ворота из грубого сукна — «зипуны». На зиму «кожухи» — кафтаны из овечьей шкуры, подбитые мехом.

Головной убор — зимой надевали шапку «треуху», которая имела три лопасти, защищавшие затылок и уши и чем-то напоминает шапку-ушанку, которая появится только в 20 веке. В теплое время года надевали небольшую круглую шапочку «тафью», вроде кипы или тюбетейки.

2. Женский костюм

Женский костюм был несколько сложнее, чем мужской. У женщин из богатых семей, как и у мужчин, одежды шились из более дорогих материалов и обильно украшались. Кроме того, у знатных женщин было больше слоев одежды — их наряды могли весить до 20 кг. Отличался также внешний вид замужних и незамужних женщин.

Рубаха — в женском костюме была по сути нижним бельем, шили из хлопка или льна, а для богатых дам из шелка. Длина женской рубахи была всегда до пола. Девушки их обильно расшивали — даже если узоров не было видно, они служили оберегом от сглаза.

Сарафан — длинное платье без рукавов и основа женского костюма. И рубаху, и сарафан нужно было подпоясывать. Сверху на сарафан часто надевали ожерелья или бусы.

Понева — в южных регионах вместо сарафана чаще всего надевали юбку. Надевали поневу только взрослые девушки, это был своеобразный признак, что к ним можно свататься.

Верхняя одежда — было много разновидностей женской верхней одежды, но всех объединяло то, что они были длинными и застегивались от воротника до пола. Был, например, «летник» с просторными рукавами — он не закрывал ступни, также был «опашень» — с длинным рядом пуговиц и разрезными рукавами. Поверх таких длинных одежд женщины могли надевать меховые воротники.

Душегрея — праздничным элементом одежды была такая кофта, которая надевалась поверх верхней одежды. Дизайны и ткани были самыми разнообразными.

Головной убор — существовала масса головных уборов, ведь замужние женщины всегда покрывали голову и прятали волосы. Дома они носили полотняные шапочки — «повойники» или просто повязывали платок. На выход надевали «кокошник» — головной убор с твердой подложкой на лбу, почти в каждой области были свои дизайны — в виде гребней или цилиндрические. К головным уборам могли крепить серьги. Зимой надевали меховые шапки, а сверху платки.

Незамужние девушки надевали венки с лентами, из под которых была видны волосы.

Обувь — крестьянки, конечно, тоже носили лапти с онучами и валенки. Кроме того, сапоги и башмаки, их шили в основном из кожи, а кто побогаче — из парчи и бархата — и обильно украшали. Каблук появился в XVI веке — и в мужской обуви тоже.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен

- Главная

- Росcия

- Культура

- Мужская одежда

Традиционная русская мужская одежда

Традиционная русская мужская одежда была однотипной практически на всей Руси. Его основные элементы: порты (брюки), рубаха, головной убор и пояс.

Если женщины могли украсить даже самый простой домашний наряд, то мужская русская одежда отличалась некоторым аскетизмом. Только молодые люди, не связавшие себя узами брака, могли одеваться ярко и привлекательно, носить ленты на головных уборах, шейные платки, цепи и тому подобное. Например, в селах неподалеку от Курска богатые парни надевали серебряные браслеты, демонстрируя окружающим семейный достаток.

Взрослые мужчины, даже будучи весьма обеспеченными, одевались скромно. Парадная (праздничная) одежда практически не отличалась покроем от будничной. Имел значение лишь выбор материала. На праздники носили вещи из «фабричных» тканей.

Традиционная русская одежда для мужчин отличалась простотой покроя. Рубаха имела вид туники. Шили ее из обычного холста, сложенного вдоль нити утка. В центре куска материала делали отверстие и небольшой разрез. Для расширения одежды книзу портные вставляли в боковые швы прямые или треугольные клинья. В некоторых губерниях также существовали варианты кроя с разрезом справа или по центру.

Ворот рубахи обычно был невысоким — до 2 см. В качестве застежки использовали пуговицы.

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и «сообщала» окружающим некоторую информацию о своем обладателе. Например, холостые мужчины и молодые парни носили рубахи длиной до колена или выше. Пожилые и женатые предпочитали одежду, закрывающую колени. А в некоторых регионах молодые люди ходили только в рубахах подходящей длины, штаны же надевали уже после вступления в брак. Но это скорее исключение из общего правила. Чаще всего первые портки дарили мальчикам после 6 лет.

Традиционные штаны состоят из двух довольно узких штанин, скроенных из двух кусков ткани. В шагу делали ромбовидные вставки наподобие современных ластовиц. Поскольку резиновой тесьмы во времена наших предков не было, для удерживания портков использовали специальную веревочку — «гашник». К гашнику подвешивали карманы для необходимых мелочей (расчески, кошелька, ключей и так далее).

У бедных слоев населения русский национальный костюм был изготовлен из домотканого полотна: конопляного, хлопкового, льняного. Ближе к XIX столетию «домашние» ткани уступили место фабричным, которые неуклонно дешевели. Домотканая одежда при этом осталась, но выполняла роль ритуальной при различных обрядах, а также использовалась в качестве погребального одеяния.

Пояс

Мужчины всегда носили рубаху навыпуск, прикрывая портки. Русский национальный костюм подразумевал обязательное использование пояса, причем узел располагался непременно слева. Не случайно в народе бытовало понятие «распоясаться», то есть нарушить принятые правила, вести себя неприлично.

Пояса делали из ткани, вязали, плели из нитей, шнуров, кусочков кожи и т.п. К началу 20 столетия русский традиционный костюм уже дополняли обычным кожаным ремнем. Со времен язычества данной детали одежды придавалось очень большое значение. Пояса были оберегами, подарками-талисманами, символическими презентами на свадьбах и других торжествах. Невеста после венчания раздавала гостям пояса на память (иногда количество подобных подарков превышало сотню). Жениху преподносили пояс, обладающий, по мнению предков, особыми «покровительственными» свойствами. Старообрядцы могли выткать на этой детали одежды имена, молитвы, цитаты из священных книг и т.п. У них же было принято надевать пояс ребенку во время обряда крещения.

Но погребальный наряд, который также входит в категорию «русский традиционный костюм», не предусматривал наличие пояса. Кроме того, в такой одежде не должно было быть никаких завязок, застежек и пуговиц.

Свадебная русская одежда для мужчин: те же «стандартные» штаны (портки) и рубаха. Верхняя часть костюма обязательно была с длинным рукавом. Передняя часть, а также подол и низ рукавов были богато расшитыми: украшены вышивкой, дополнительными элементами и вставками. Пояс был широким и длинным, также изукрашенным. Зачастую в орнаменты «вплетали» тексты и символы-обереги.

Мужское платье Древней Руси.

Историки до сих пор не сошлись во мнениях по вопросу, каким был старинный русский костюм. Почему? Потому что большинство тогдашних племен жили в изоляции, в лесах, вдали от торговых путей. Единственное, в чем уверены ученые: наряды в те времена были простыми и однообразными.

Ежедневная одежда была одной и той же у князей и простых мужиков. Различалась она лишь качеством материала, отделкой и разнообразием колеров. В подражание византийцам русские натягивали одни предметы одежды на вторые. Платье богатых людей еще сильнее походило на византийское: плотное, с длинными полами, из тяжелой парчи, богато крашенное.

Рубаха

Основой мужеского наряда всегда выступала рубаха. Делалась она из холста длиной по колено, с разрезным воротником спереду. Подпоясывали рубаху шнурком, который именовался опояскою. Одевался этот предмет одежды навыпуск, вот почему вышивкой декорировали не только воротник, но и подол, и рукава. Славяне верили, что вышитые на рубашке животные, птицы и небесное светило оберегают их от злых чар. В зависимости от финансового состояния владельца рубахи вышивка на ней могла мастериться красной нитью, серебром, шелком либо золотом. Пышные вышитые предметы одежды именовались пошевными. У богатых людей рубахи декорировали позументами.

Штаны

Вторым обязательным предметом мужского наряда были порты или штаны. Изготавливали их без разрезов, на поясе завязывали узлом. Древние портки имели еще одну номинацию – ноговицы. Стародавние порты шились узкими и длинными, заправлялись в онучи (тканевые полосы до 2 метров длиной, которыми заматывали ноги). На поясе порты собирал шнурок под названием гашник.

Свита

Рубаха и порты именовались нижними предметами одежды (другое именование — исподними). На них натягивали среднее, а затем верхнее платье. Свита – подобная кафтану одежда времен Киевской Руси. Были они длинными и плотно облегали торс, шились из сукна, а надевались через голову. В более позднее время знать стала носить собственно кафтаны, которые производили из аксамита и бархата. Полы таких предметов одежды украшали позументами, верхнюю часть оторачивали ожерельем (дорогим вышитым воротником) или оплечьем. В районе талии изделие обыкновенно стягивалось золотым поясом.

В древние времена была известна еще одна разновидность кафтана – зипун. шились они без воротника, с длинными рукавами. Знать надевала зипуны исключительно в домашних условиях, так как считала этот предмет одежды исподним. Простые люди, напротив, надевали такие изделия поверх рубахи «на выход». Зипуны изготавливали до колен длиной, с узкими полами, в отличие от низа кафтанов, которые опускались до щиколоток, являя миру только яркие нарядные сапоги.