(литер.) — небольшой рассказ, аллегорический по форме и нравственно-дидактический по цели. К сходной с ней поэтической форме — басне притча относится так, как аллегория — к поэтическому образу: в то время как применения образа бесконечно разнообразны, аллегория и П. символизируют, по замыслу автора, лишь одну, вполне определенную идею. Процесс творчества в создании П. противоположен поэтическому. Поэт мыслит образами, которые можно потом перевести в отвлеченные формулы, на язык прозаический; сочинитель П. имеет готовое прозаическое обобщение и лишь одевает эту абстракцию в художественную оболочку индивидуального случая. Движения мысли вперед в создании П. нет; идея делается в новой, образной форме нагляднее, общедоступнее, но не создается вновь, не становится сложнее, развитее. Но это касается только момента индивидуального создания П.; в дальнейшем своем существовании она может применяться к другим случаям, стать иносказательной в более широкой форме, опоэтизироваться: это условие ее жизни, ибо П., пригодная только для одного исключительного случая, исчезает из памяти вместе с ним.

Ар. Г.

Одним из любимых, пользовавшихся большим сочувствием в народе и уважением русских грамотников религиозно-назидательных чтений в древнерусской письменности была П. Своей искусственностью, более или менее удачным сближением двух разнородных по содержанию понятий и предметов она удовлетворяла незатейливому вкусу древнерусского грамотника, а своим назиданием, извлекаемым посредством аллегорического объяснения, — его религиозным требованиям. Простой народ она увлекала картинностью изложения и занимательными подробностями в развитии ее содержания. Книжники наши усердно списывали восточные апологи, переделывали их, усложняли прибавками и решались даже на собственные опыты в этом роде. П. в древней Руси понималась различно. Под П. разумелась и пословица — «есть же П. и до сего дне, — говорит Нестор, — погибли якоже обры», — и вообще всякое меткое изречение; под П., далее, разумеется и ныне какое-либо несчастье или неожиданный случай. «Эка П. случилась», говорит простолюдин при постигшем его несчастном обстоятельстве, или «век без П. не изживешь». Название П. носило, затем, всякое аллегорическое объяснение какого бы то ни было предмета. В «Сказании от притчей вкратце» мы читаем: «Стоит гора на двух холмех, среди горы кладязь глубок, на верху горы лежат два камени самоцветные, а над ними два лютые льва. Толк. Гора — человек на двух ногах стоит, а каменья — очи ясные, а львы лютые — брови черные, а кладязь — гортань и горло». Наконец, под П. в собственном смысле разумеется такой род литературы, в котором под внешними образами предлагается какая-либо мысль или ряд мыслей догматических или нравственных с целью нагляднее объяснить их или живее запечатлеть в сердцах читателей. Образцами П. в литературе византийской послужили П. Св. Писания.

С именем притчи из Св. Писания наш древнерусский грамотник не соединял определенного взгляда: всякое непонятное для него изречение в Св. Писании он называл П. (например «Дух Божий ношашеся верху воды»). С другой стороны, любя аллегорическую форму, он находил П. в Св. Писании там, где по смыслу самого Писания ее не было; так, например, в словах апостола Павла «трикраты корабль опровержеся со мною» древний книжник видит П.: «трижды человечество потопи: в раи, в потопе и по приятии закона, егда на идолослужение уклонишася людие нощь и день». Что касается до действительных П., сказанных И. Христом, то вообще они излагаются не вполне, как в Евангелии, а отрывочно, только первые слова П., например, «человеку некоему богату угобзися нива»; затем следует уже само толкование. Толкование этих П. излагается своеобразное, не такое, какое в некоторых П. предложено самим И. Христом или какое обыкновенно на основании св. предания соединяется с известной П. Притча о сеятеле толкуется так: «семя есть слово Божие, впадшее в терние — Иуда, шед бо удавися и птицы небесные снедоша его, на землю же благу — пророци и апостоли». Вообще, древнерусский книжник не любил вдаваться в толкованиях П. в отвлеченности, а сосредоточивал смысл П. на лицах и событиях действительных из священной истории Ветхого и Нового Завета. Например, «Жена некая имяше драхму и погуби ю. Толк: жена — церковь, драхма — Адам». Древнерусский книжник не заботился о выдержанности соответствия между целой П. и толкованием, а основывал последнее на случайном сближении отдельных слов П. с той или другой личностью или обстоятельством. Как переводные, так и оригинальные П. в нашей древнерусской письменности носят на себе характер нравственно-религиозный и притом более или менее аскетический. Это объясняется тем, что проводниками П. были у нас исключительно иноки, мрачно смотревшие на мир, полный суеты, и видевшие в нем только обман и ложь. В «книгах благодатного закона» они искали подтверждения своего воззрения и это воззрение переносили через литературу в массы народа. Трудно найти в древнерусской письменности П., которая была бы свободна от аскетического взгляда на жизнь и мир. После Св. Писания первым и главным источником, из которого заимствовал наш древнерусский грамотник П., были прологи и сочинения святых отцов. В печатном прологе под 28 числом сентября помещена П. «О теле человеческом и о души и о воскресении мертвых». Содержание ее следующее: человек доброго рода насадил виноград, оградил его оплотом; между тем ему нужно было отправиться в дом своего отца. Оставить кого-либо из приближенных к нему лиц охранять виноградник — значит отдать добро на верное расхищение; подумал — и посадил у дверей виноградника слепца с хромцом, а сам отправился в путь. «Что убо повевает извнутрь врать», спросил слепец своего товарища, и когда последний сказал: «многая благая, господина нашего внутрь, ихже неизреченно вкушение», у слепца явилась мысль проникнуть во внутренность виноградника: хромой должен был сесть на плечи слепого и указывать ему дорогу. Возвратившийся господин тотчас же заметил похищение; ни слепой, ни хромой не признавали себя виновными и сваливали свою вину друг на друга. Господин сел на судилище и сказал им: «якоже еста крала, тако да всядет хромец на слепца», и приказал их бить в таком положении. Толкование. Человек домовитый есть Иисус Христос, виноград — земля, оплот — заповеди Божии, слепец и хромец — тело и душа человека, суд — воскресение мертвых. П. эта была в большом уважении у грамотников русских, что доказывается множеством списков ее в разных сборниках. Она, между прочим, приведена в слове Кирилла Туровского: «О теле человечестем и о души и о воскресении мертвых». Грамотею древнего времени П. эта, вероятно, показалась слишком краткой и бледной, и потому он усложнил ее вставками и украсил риторическими, напыщенными фразами, затемнившими ее и лишившими первоначального поэтического колорита; после каждой почти фразы он приводит толкование с обширным нравоучением. Не меньшим уважением пользовалась П. под заглавием «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константина града повесть душеполезна в чину притча о дворе и змии и что есть житие се настоящее всякого человека». Самым любимым чтением наших предков была повесть о житии Варлаама и Иоасафа царевичей индийских (см.) и в особенности притчи, заключающиеся в ней. П. эти, независимо от самого содержания повести, были в большом употреблении у древнерусских книжников, что показывают их списки и переделки. Эта любимая у всех народов в средние века духовно-нравственная повесть перешла к нам от греков, через южно-славянские литературы. Кто был составитель ее — неизвестно. Некоторые, основываясь на том, что в заглавии греческого текста поставлено имя Иоанна мниха из монастыря св. Саввы, приписывают повесть эту св. Иоанну Дамаскину. Переход ее в нашу литературу Пыпин относит к XIV или XIII столетию и даже раньше. Предположение, что повесть эта перешла к нам именно из литературы южно-славянской, находит себе подтверждение в том, что одна из притчей, взятая из жития царевича Иоасафа (об инороге), называется в некоторых сборниках притчей «от болгарских книг». Русский книжник дополнил ее различными вставками — вместо одного инорога, погнавшегося за человеком, у него являются лев и верблюд, вместо одного дерева — два, золотое и серебряное, и проч. Соответственно вставкам осложняется и толкование.

Кроме притч византийского происхождения, есть еще сборник П., перешедших к нам из западной литературы. Сборник этот известен на Западе под заглавием «Gesta Romanorum». Перевод этого сборника сделан на русский язык не ранее второй половины XVII в. каким-то белорусцем. П. эти мало имели значения в народе и не пользовались ни сочувствием, ни уважением его. Легкий, иногда шутливый тон их не гармонировал с религиозным настроением древнерусского человека. Грамотеев старого времени увлекала замысловатость сопоставления или сближения в них двух разнородных предметов, но при всем том они не слишком жаловали их: П. эти в каком виде перешли к нам, в таком и остались, а не варьировались, не вызывали ни вставок, ни переделок. Древнерусские грамотники и сами по чужому примеру и образцу пытались составлять свои собственные П. О П. собственно русского изделия надо заметить, что чем отдаленнее от нашего времени составитель, тем свежее и естественнее образы, чем ближе — тем бледнее и искусственнее. П. собственно русские отличаются особой формой: они имеют по большей части вид диалогов. В этих П. древнерусский грамотник воплощал свои заветные мысли и идеи в образы, чтобы понятнее и резче запечатлевать их в умах и сердца читателей. Известен, например, темный взгляд древнерусского человека на женщину; этот взгляд изображен в притче «Сказание вопросом от притчей вкратце». Характер этой П. чисто русский, она заимствована из сказки. Всего больше обращала на себя внимание древнерусского человека смерть — и вот древнерусский грамотник в притче изобразил борьбу жизни со смертью. В сборнике XVII в. встречается притча под заглавием «Прение живота с смертию»: она перешла в народную поэзию под названием «Об Анике-воине». До конца XVIII в. распространено было в Древней Руси мнение, что с наступлением восьмой тысячи лет явится на земле антихрист. От этой мысли не свободны были и самые образованные люди в древнее время, как например Максим Грек, выставлявший в числе признаков скорого пришествия антихриста агарянскую прелесть, или магометанство. Древнерусский книжник выразил свое мнение об антихристе в П.: «Некто родися на лицы поля в нощи тьмою, пеленами не повит, водою не омыт, и солнце нань не воссияет; возрасту же его мир радуется». Любовь к П., аллегорическому объяснению так завлекла древнерусского человека-грамотника, что под пером его она потеряла свое первоначальное назначение — исключительно религиозно-назидательное чтение. Под видом притчи он начал изображать различные обыкновенные предметы, не имеющие никакого отношения к нравоучению. В притче его начала занимать только одна внешняя сторона — форма изложения. Так, в виде притчи под образом царя, а иногда женщины он начал изображать времена года и т. п.; в виде притчи излагалось содержание риторики, где под образом дара изображалась сама риторика, под видом подданных — рода и виды ее, под видом занятий как царя, так и подданных — определение предмета каждого рода и вида. См. Ст. Добротворский, «Притча в древнерусской духовной письменности» («Православный собеседник», 1864, стр. 375—415).

Поиск ответов на кроссворды и сканворды

Ответ на вопрос «Краткий иносказательный поучительный рассказ «, 6 (шесть) букв:

притча

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова притча

Определение слова притча в словарях

Примеры употребления слова притча в литературе.

А най-странното, разбира се, беше самият Абалкин — последният човек, който е видял поне трупа на Тристан, но ако Абалкин е нужен на Екселенц само като свидетел по делото на Тристан, то за какво беше тази зловеща притча за някой си Странник и за някой си хлапак?

Достаточно привести другую притчу, где бесчестность восхваляется еще более откровенно, чем в истории с блудным сыном, если только это вообще возможно.

Это была бы притча о веротерпимости, если бы Будда завершил ее выводом: все по своему правы.

Она была притчей во языцех и у маленьких людей, и у знати, так что измаильтяне не могли выменять пяти дебенов ладана на соответствующее количество пива или хорошую воловью шкуру, без того чтобы другой участник сделки, как во вступительном, так и в заключительном разговоре, не коснулся прекрасного нового определения отношения Мервера к Атуму-Ра и не пожелал узнать, что скажут по этому поводу чужеземцы.

Предпочитаю уж Иисусовы притчи, они всегда напоминают мне о годах прелестного бродяжничества по берегам Генисаретского озера.

Баадер и историк Геррес, чья реакционность уже тогда становилась притчей во языцех.

Источник: библиотека Максима Мошкова

близкий басне небольшой рассказ, содержащий поучение в иносказательной форме, но без морали, без прямого наставления. Мораль каждый извлекает (или не извлекает) из П. сам. Словарь В.И. Даля толкует П. как «поучение в примере». В широкоизвестном сюжете, впервые зафиксированном у Эзопа, отец, видя, что никакие уговоры не могут заставить сыновей жить дружно, велел принести им пучок прутьев и предложил его разом переломить. Как ни силились сыновья, ничего не получилось. Тогда отец развязал пучок и стал давать сыновьям по одному прутику, каждый из которых они без труда переломили. Перед нами простейший вид П. — наглядный пример для доказательства моральной идеи: «Насколько непобедимо согласие, настолько бессилен раздор».

Секрет популярности П. кроется не только в специфических особенностях ее содержания и художественной формы, но и в ее доступности для любого слушателя. Язык П. прост, безыскусен, близок к разговорному: слова и выражения даются в их прямом, непосредственном значении, что способствует ясности и точности смысла. П. легко запоминается, прочно держится в сознании. П. соединяет в себе стремление к оценке и обобщению явлений жизни, с одной стороны, с изысканностью содержания и формы в соединении с занимательностью и красочностью повествования — с другой.

В отличие от басни, которая сразу преподносит недвусмысленный вывод-мораль, П. имеет более свободную, «открытую» форму. Она требует от слушателя или читателя перенести себя в ситуацию П., активно постигать ее смысл и в этом сближается с загадкой. Будучи аргументом в беседе или споре, П. должна быть разгадана, т. е. сопоставлена, сопережита и понята в результате самостоятельной интеллектуально-нравственной работы человека.

Жанр П. дошел до нас из глубин дописьменной древности, возник он на Востоке, где любили говорить загадками, иносказаниями. На рубеже классической эпохи и эллинизма П. попадает в риторскую школу и начинает входить в число подготовительных упражнений, с которых начиналось обучение ритора. Ученика готовили к использованию П. как одного из средств аргументации в публичной речи. Об упражнениях, материалом для которых служила П., мы имеем самые подробные указания в «Приуготовлении к красноречию» Афтония (IV в. н. э.). С конца XVI в. чтение П. Эзопа на языке оригинала включается и в программы западнорусских школ. При составлении «Азбуки» Л.Н. Толстой широко использовал сюжеты П. древнегреческого поэта Эзопа, жившего, по преданию, в VI в. до н. э. Заимствуя сюжеты у Эзопа, Л. Толстой подвергал их коренной переработке, переделке. Фактически создавались произведения по мотивам оригинала, подчиненные учебно-педагогическим целям.

Учитель использует в своей речи П. для того, чтобы научить ребят осознанно относиться к своим чувствам, к своему внутреннему миру; в качестве аргумента в беседе или споре. Это может быть и классически завершенная П., и упоминание о распространенных сюжетах, восходящих к древнейшим П. Форма изложения П. всецело определяется задачей речи: она может быть краткой и пространной, чаще — краткой, чтобы не отвлекать внимания от основного хода мысли.

Учитель-словесник обращается к П. при анализе многих литературных произведений, так как сюжеты знаменитых П. введены в их художественную ткань (П. об умершем и воскресшем Лазаре в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; П. о Кифе Мо-киевиче и Мокии Кифовиче в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя и др.).

На уроках русского языка П. используется как занимательная форма сообщения новых знаний, возбуждающая интерес к определенным фактам языка, постановки проблемных вопросов, активизирующих деятельность учащихся, и в качестве дидактического материала.

Учитель-словесник не только должен знать как можно больше П., но и уметь в той или иной ситуации рассказать их так, чтобы ученик за конкретным, понятным ему словом П. сумел открыть ее глубокое значение.

Лит.: Прокофьев Н.И. Древнерусские притчи и их место в жанровой системе литературы русского средневековья // Литература Древней Руси: Межвузовский сборник научных трудов. — М., 1988; Его же. Древнерусская притча.— М., 1991; Товстенко 0.0. Специфика притчи как жанра художественного творчества / Притча как архетипическая форма литературы // Вестник Киев, ун-та. Ром.-герм. филология. — Киев, 1989. — Вып. 23.

Л.Е. Тумина

Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. — М.: Флинта, Наука.

.

1998.

-

ПРИ́ТЧА, -и, ж.

1. Иносказательный рассказ с нравоучением, басня. Евангельские притчи. □ Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете — Крылова в сатирической притче. Пушкин, Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой. Ф. Глинки. Сказки и притчи учат мудрости и спокойствию. Соколов-Микитов, В горах Тянь-Шаня. || Иносказательное выражение. Говорить притчами.

2. ( обычно в вопросительных и восклицательных предложениях). Разг. устар. О непонятном, труднообъяснимом явлении, обстоятельстве. — Из леса выезжает кто-то на серой лошади, — остановился по ту сторону речки — и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча! Лермонтов, Бэла. — Вишь какая притча! — Рассуждал мужик, — Верно, я не в пору Развязал язык. И. Никитин, Жена ямщика.

◊

Притча во языцех — предмет всеобщих разговоров, пересудов.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х

т. / РАН,

Ин-т лингвистич.

исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;

Полиграфресурсы,

1999;

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

-

ПРИ’ТЧА, и, ж. 1. Рассказ, в иносказательной форме содержащий нравоучение (книжн.). Евангельские притчи. Соломоновы притчи. Религия — опиум, религия — враг, довольно поповских притч. Маяковский. || Иносказательное выражение. Говорить притчами. 2. перен. Употр. в восклицательных и вопросительных предложениях в знач.: непонятная вещь, труднообъяснимое явление (разг.). Что за п.? Вот так п.! Кому язык отрежут, а кому и голову — такая, право, притча. Пушкин. «Вишь, какая притча!» рассуждал мужик: «верно я не в пору развязал язык». И. Никитин. ◊

Притча во

языцех

(церк.-слав., разг. шутл.)

— предмет общих разговоров, то, о чем все говорят, сенсация.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940);

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

-

при́тча

1. близкий басне небольшой рассказ, заключающий в себе моральное, нравственное или религиозное поучение («премудрость») в иносказательной форме, но не содержащий прямого вывода или наставления ◆ Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. А. И. Куприн, «Суламифь», 1908 г. ◆ Не только Тютчев, чьё творчество — поистине «Соломоновы притчи» и «Песнь песней» царствующего разума, нет, таков даже Пушкин, гармонический Пушкин. М. О. Гершензон, «Мудрость Пушкина», 1919 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Простота такого мудреца, как Мережковский, заключается в том, что говорит о таких вещах, о которых нужно высказываться молчанием («Помолчим, братие»), или такими притчами, которые проверяются действием: поступил и понял смысл притчи, а без поступка их толковать можно на тысячи ладов (евангельские притчи). М. М. Пришвин, «Дневники», 1919 г. (цитата из НКРЯ)

2. иносказательное выражение ◆ Не взыщите только, что сегодня я расположен говорить притчами и сравнениями, меня так пугает психологический тон моей темы, что я хочу хоть сколько-нибудь его поразнообразить. А. В. Дружинин, «Дневник», 1845 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Отец всегда говорил притчами, образно, и его рассказы запечатлевались в моей душе. Скиталец (С. Г. Петров), «Сквозь строй», 1902 г. (цитата из НКРЯ)

3. перен. разг. устар. непонятная вещь, труднообъяснимое явление, событие, обстоятельство (обычно в вопросительных и восклицательных предложениях); выражение удивления по этому поводу; беда, несчастье ◆ [Самозванец:] Ну что в Москве? // [Пленник:] Всё, слава Богу, тихо. // [Самозванец:] Что? ждут меня? // [Пленник:] Бог знает; о тебе // Там говорить не слишком нынче смеют. // Кому язык отрежут, а кому // И голову. Такая, право, притча, // Что день, то казнь. А. С. Пушкин, «Борис Годунов», 1824–1825 г ◆ Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, всё ближе и ближе и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженях во́ ста от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!.. М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени», «Бэла», 1839–1841 г ◆ Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мёртвые души? Н. В. Гоголь, «Мёртвые души», 1842 г. ◆ Нагнулся и я: точно, нет собаки. — Что за притча! Вскинул я глазами на Фильку: а он улыбается. И. С. Тургенев, «Собака», 1847–1852 г. ◆ «Вишь, какая притча! — // Рассуждал мужик. — // Верно, я не впору // Развязал язык.» И. С. Никитин, «Жена ямщика», 1854 г.

Источник: Викисловарь

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: брызгающийся — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Понятия со словом «притча»

-

При́тча — короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (мораль).

-

Притчи Иисуса Христа — изложенные в Евангелиях назидательные истории, рассказанные Иисусом Христом. Большинство притч содержится в синоптических Евангелиях, в то время как в Евангелие от Иоанна вошла только одна притча — Притча о добром Пастыре.

-

Притча о блудном сыне — знаменитая притча Иисуса Христа в 15-й главе Евангелия от Луки, иллюстрирующая неизречённое Божье милосердие и прощение ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Нему. Главными персонажами являются отец, олицетворяющий Отца Небесного, старший сын, выступающий в образе самоправедного верующего и младший (блудный) сын, сыгравший роль отступившего от Бога верующего и вопиющего к Нему о прощении.

-

При́тча о тала́нтах — одна из притч Иисуса Христа, содержащаяся в Евангелии от Матфея и рассказывающая о втором пришествии.

- (все понятия)

Что такое притча

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Нередко богатое содержанием литературное или музыкально-поэтическое произведение сравнивают с притчей.

Что имеется в виду? Как и когда возник этот жанр, и какие особенности помогают отличить его от множества других? Поищем ответ вместе.

Притча — это…

Притча — это краткое прозаическое (реже – стихотворное) произведение, содержащее нравственный урок, сформулированный в иносказательной форме.

Истории, рассказанные в форме притчи, обязательно несут в себе поучение, указание в сторону правильного пути. Понять его каждый может на том уровне, который ему доступен.

Основные признаки притчи:

- малый объём;

- обыденность сюжета;

- обращённость к главным нравственным вопросам жизни;

- иносказательность;

- философский подтекст;

- наличие нескольких уровней смысла.

Из всех литературных жанров притча более всего напоминает басню, от которой она отличается отсутствием открытой морали в конце.

Урок, заложенный в притче, нужно расшифровать самому, поэтому можно сказать, что притчевые произведения сложнее и богаче басенных.

Из истории жанра

Первые притчи появились на Востоке. Они представляли собой сборники бесед учителя с учениками и были призваны не только передать некие знания и опыт, но и пробудить привычку к самостоятельному поиску истины, духовному погружению в мир главных вопросов человеческого бытия.

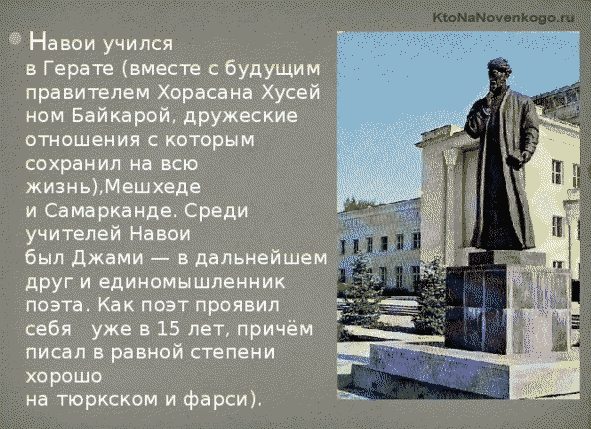

Суфийские дервиши оставили богатое наследие. Известно, например, собрание бесед поэтов Руми, Джами, Навои.

Ветхий Завет Библии частично сохранил для нас знаменитые притчи царя Соломона. На рубеже XIII-XIV веков они широко интерпретировались в древнерусской литературе. Основой же русской культуры, невидимыми кирпичиками, которые легли в её основании, стали притчи Нового Завета.

При анализе многих литературных произведений 18, 19 и 20-го столетий обращение к евангельским притчам становится обязательным. На их сюжете и содержании построено большинство романов Ф.М.Достоевского.

В романе «Преступление и наказание» слышатся отголоски притчи о блудном сыне, с которым можно сравнить Раскольникова, пришедшего к покаянию. Этому предшествует эпизод, когда Соня Мармеладова читает Раскольникову притчу о воскресении Лазаря, а история самой Сони перекликается с сюжетом о блуднице, которой не было запрещено прикоснуться к одежде Христа.

Примеров использования материала древних притч в художественной литературе множество, но немногие авторы решались определять этим термином собственные произведения.

Несколько философских притч вышло из-под пера А.П.Сумарокова, который творил, придерживаясь границ «высокого штиля» и выбирал самые торжественные литературные формы (оду, панегирик, мадригал).

Притчей можно назвать стихотворение А.С.Пушкина «Сапожник». В жанре притчи работал Л.Н.Толстой в периоды новых религиозно-философских и нравственных исканий.

Современные притчи

Современная литература отходит от жанра притчи в чистом виде, но он встречается как вставной элемент в структуре постмодернистских произведений.

Так, насыщен притчевыми отсылками роман Е.Водолазкина «Лавр», созданный на материале древнерусской литературы.

В первозданном состоянии притчу можно встретить в творчестве православных авторов.

Стихотворения иеромонаха Романа (Матюшина) представляют собой образец глубоких поэтических притч, по высоте исполнения приближающихся к молитве, исповедальному рыданию, плачу по русской земле.

Ярким исполнителем музыкальных переложений многих общеправославных и собственно авторских притч можно назвать Светлану Копылову.

Если вы ищете притчи о жизни с моралью, короткие и ёмкие, обратитесь к любому из следующих ресурсов:

- https://pritchi.ru/part_63

- https://elefteria.ru/category-dosug-pravoslavnyie-pritchi/

- https://pritchi.ru/

- http://semyaivera.ru/2016/11/03/pesni-pritchi-svetlanyi-kopyilovoy/

Также любопытно будет познакомиться с фильмом, наглядно иллюстрирующим притчевые истории на современном материале:

Заключение

Чтение поучительных историй детьми и взрослыми в былые времена являлось делом привычным. Сборники притч имелись в каждой семейной библиотечке.

Теперь эта традиция возвращается, помогая людям задавать важнейшие вопросы и самостоятельно находить ответы на них.

Муниципальное бюджетное учреждение

«Основная общеобразовательная школа №2»

ПРИТЧИ НА УРОКАХ ОРКСЭ

Выполнила: Юркова С.В.,

учитель ОРКСЭ

МБОУ «ООШ №2»

Г. Таштагол

2014

Содержание

Ι. Введение

ΙΙ. Притча как жанр мировой литературы

2.1. Жанровые признаки притчи

- . Притчи и их мораль на уроках ОРКСЭ (Модуль «Основы светской этики»)

- . Библейские притчи и их нравственный смысл на уроках ОРКСЭ (Модуль «Основы православной культуры»).

ΙΙΙ. Заключение

IV. Список литературы

Ι. Введение

Известно, что современный ребёнок плохо знаком с притчей как жанром художественного произведения, его особенностями, не умеет рассказать притчу в той или иной ситуации, использовав те возможности, которыми обладает этот жанр. Изучение притчи развивает речь, повышает общую культуру человека. Приобщаясь к этому жанру, мы запоминаем притчи и учимся использовать их в своей речи.

Данная работа написана для того, чтобы показать значение притчи в жизни современного человека, и потому, что в школьной программе притчу изучают в 4 классе на материале учебного предмета ОРКСЭ.

Взгляд на этот древний жанр позволит нам показать его значимость в сегодняшние дни, так как мораль и нравственные заветы этих произведений никогда не теряют своей актуальности. Притчи раскрывают вечные темы, ставят вечные проблемы – Добра и Зла, Жизни и Смерти, Любви и Предательства, Щедрости и Скупости, Правды и Лжи, Праведности и Греховности…

Цель работы: изучить особенности жанра притчи и исследовать эти черты на материале притч, используемых на уроках ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») и библейских притч, используемых на уроках ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»).

Задачи:

- познакомиться с литературой по теме «признаки притчи как жанра мировой литературы»;

- проследить историю развития жанра притчи, изучив материал о творчестве Эзопа и текст Библии;

- проанализировать притчи «Совесть без муки», «Два волка» с точки зрения морали и особенностей языка;

- определить нравственный смысл евангельских притч на примере «Притчи о добром самарянине».

ІІ. Притча как жанр мировой литературы

2.1 Жанровые признаки притчи

«Без притчи века не изживёшь» — гласит народная мудрость. Притча – один из самых древних жанров в мировой литературе. Возник жанр притчи на Востоке, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями. Народы разных стран, стремясь осмыслить и закрепить свой жизненный опыт, обращались к форме притчи. Притчи легко запоминаются, прочно держатся в памяти, побуждают к разумным делам и справедливости, несут советы прямые и аллегорические: как жить в обществе, в семье, как вести себя с друзьями и недругами. Сфера проблематики притч неисчерпаема, как сама жизнь.

Притчей называются близкий басне небольшой рассказ, содержащий поучение в иносказательной форме. Словарь В. И. Даля толкует притчу как

«поучение в примере» [1;9]

В известном сюжете, впервые зафиксированном у Эзопа, отец, видя, что никакие уговоры не могут заставить сыновей жить дружно, велел принести прутьев и предложил их разом переломить. Как ни силились сыновья, ничего не получилось. Тогда отец развязал пучок и стал давать им по одному прутику, каждый из которых они без труда переломили.

Перед нами простейший вид притчи – наглядный пример для доказательства моральной идеи: «Насколько непобедимо согласие, настолько бессилен раздор». Возникновение притчи было закономерным проявлением свойственного древнему человеку образно аналогического типа мышления, которое, стремилось отвлечённую мысль облечь в образ или сравнение

(иногда притчу называют параболой, что в переводе с греч. означает сравнение.) Притча не имеет четких жанровых границ: в роли притчи могут выступать при определённых условиях сказка и пословица, легенда и образное сравнение. В отличие от басни, которая сразу преподносит недвусмысленный вывод – мораль. Притча имеет более свободную, «открытую» форму. Она требует от слушателя или читателя перенести себя в ситуацию притчи, активно постигать её смысл и в этом сближается с загадкой. Будучи аргументом, в беседе или споре, притча должна быть, разгадана, то есть сопоставлена, сопережита и понята в результате самостоятельных размышлений человека. [1;9]

Притчи и прозаические басни часто невозможно отличить друг от друга. С точки зрения М.Л. Гаспарова, который писал: «Русский язык позволяет ввести удобное терминологическое различие между устной и литературной басней: за первой можно закрепить название «притча» (от «прикинуть», « причитать», что хорошо указывает на связь устной басни с контекстом, а для второй сохранить название «басня» (от нейтрального «баять») [1;9]. В басне её герои, в отличие от притч,- не только люди, но и животные, растения – действуют как правило в условных ситуациях бытового характера. В притче персонажи безымянны, очерчены схематично, лишены характеров (в привычном для нас смысле слова): некий человек, некий царь, некая женщина, крестьянин, (некий крестьянин), некий отец, некий сын. Это человек вообще. Смысл притчи не в том, какой человек в ней изображён, а в том, какой этический выбор сделан человеком. Любимые темы притчи — правда и кривда, жизнь и смерть, человек и бог.

Нельзя понять притчу вне конкретного текста: её смысл обусловлен поводом, по которому притча рассказана. Своеобразие притчи в том, что в ней события не определены ни хронологически, не территориально, не прикреплены они и к конкретным историческим именам действующих лиц. В притче действия и персонажи схематичны и схематичен рассказ в них. Он всегда прямолинеен: не забегает вперёд, чтобы создать драматическое напряжение, не возвращается назад, чтобы сообщить дополнительные сведения. Он останавливается только на главных моментах, не отвлекаясь на подробности или описания, и поэтому притча всегда производят впечатление краткости, как бы детально ни было описано её главное действие. В ней много глаголов и мало прилагательных — это рассказ о действии, а не о лицах и обстановке [1;9].

2.2. Притчи и их мораль на уроках ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики»)

Притчи могут стать важным опорным материалом в ходе преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», ибо в них заложен глубокий смысл и мощный воспитательный аспект.

Через притчи раскрываются основные нравственные понятия, составляющие основу того или иного мировоззрения: Человек и Мир, Добро и Зло, Любовь, Милосердие и др.; показан образ жизни людей, их нравственные, семейные и общественные обязанности.

Однажды Эзоп шёл по улице и встретил судью. Тот, подозревая, что раб отлынивает от работы, строго спросил:

— Куда ты идёшь?

— Не знаю, — ответил Эзоп.

— Ты лжёшь? — вскричал судья и приказал отправить его в тюрьму.

— Как видишь, я сказал чистую правду, — оказал Эзоп.

— Разве мог я знать, что попаду в тюрьму.

Судья рассмеялся и отпустил его.

Многие басни Эзопа впоследствии пересказывались талантливыми писателями и поэтами, например, Лафонтеном во Франции, И. А. Крыловым в России. При этом древние притчи обретали новое звучание и отшлифовывались, подобно алмазам, которые превращаются в бриллианты.[3;192].

Притчи на уроках ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики»), очень похожи на притчи Эзопа. Они небольшие по объёму, легко запоминаются. Язык их прост, близок к разговорному: слова и выражения даются в их прямом, непосредственном значении, что способствует точности и ясности смысла. Они доступны для любого школьника.[1;10]

Жанр притчи представлен как авторскими произведениями, так и теми, автор которых подлинно не известен. Несомненно, эти притчи в чём – то отличаются, но в то же самое время имеют неповторимые черты, которые сохранили им жизнь на века.

На уроках ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») притчи рассматриваются с точки зрения морали.

Вывести мораль из притчи значит, рассказав притчу, попробовать выявить в ней поучительный вывод. «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова трактует мораль как: 1) правила нравственности, а также сама нравственность; 2) логический, поучительный вывод из чего-нибудь; 3) нравоучение, наставление (разговорное). Используем второе значение этого слова. Заметим, что одна и та же притча может дать основание для нескольких моральных выводов. Кроме того, в зависимости от ситуации одна и та же притча может восприниматься по-разному. Это зависит от внутренней, духовной сущности человека.

Обратимся к нескольким притчам, в которых выявим мораль, то есть поучительный нравственный вывод, отметим содержательные и языковые особенности и пропишем вопросы к притче для детей младшего школьного возраста.

Притча для детей и взрослых «Совесть без муки». (Тема урока «Совесть»)

Нашел совестливый человек чужой кошелек. А в нем – столько денег, что ему, жившему на пороге бедности, на всю жизнь бы хватило. Да еще и осталось! Обрадовался человек. Но не деньгам. А тому… что в кошельке визитка хозяина оказалась. С адресом, по которому находку можно было вернуть. Иначе – вся эта сытая и безбедная жизнь была бы сплошной мукой. Да еще б и на вечность хватило!

Беседа по притче:

— Как поступит герой притчи?

-Почему он вернет кошелек хозяину?

-Что помогает человеку отличить добро от зла?

Конечно же, это совесть.

— В чем смысл притчи?

— Чему она нас учит?

В притче «Совесть без муки» не определено конкретное время, не сказано, на какой территории происходит событие, не названы исторические имена. В тексте человек безымянен, то есть это «человек вообще» (на его месте могли быть разные люди).

Интересна эта притча и тем, что мораль в ней открывается сразу: все люди, даже очень бедные, поступают по совести. Притча учит нас тому, что мы должны быть всегда честными, не поддавались соблазнам, поступать по совести.

Язык притчи простой. Текст почти содержит простую разговорную лексику.

Притча «Два волка». (Урок по теме: «Моральный выбор»):

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:

— А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил:

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Беседа по притче:

— Кто главные герои притчи?

-C чем сравнивает старик внутренний мир человека?

— Что представляет собой каждый волк?

— Как вы понимаете ответ Старика на вопрос Внука?

-В чём нравственный урок притчи?

В притче время точно не определено, территория не названы. Поучительный вывод здесь виден не сразу. Только поразмыслив, мы понимаем, что в притче «Два волка» внутренний мир человека сравнивается с борьбой двух волков (миров). Белый и чёрный волки представляют противоположные понятия о добре и зле. И человеку всегда необходимо самостоятельно сделать выбор между добром и злом. Можно сказать, что притча – небольшая по объёму. В притче много слов, которые понятны человеку в любом возрасте.

Таким образом, мы видим, как в данных притчах соединяются обобщение и оценка явлений жизни человека с краткость языка, необычностью повествования.

2.3. Библейские притчи и их нравственный смысл на уроках ОРКСЭ (модуль «Основы православной этики»)

Библия является книгой книг. В ней можно найти ответы на многие вопросы. В виде притч в ней рассказываются о тех или иных поступках человека, о добре и зле, равнодушии и жестокости, о благополучных и несчастных людях, о чувствах, которые одолевают их в сложных ситуациях.

В библии много притч, которые могут подсказать, как поступать в том или ином случае, напомнить о необходимости развитие в себе таких духовных качеств, как милосердие, щедрость, скромность, умение прощать.

Одна из книг Библии называется «Книга Притчей Соломоновых». Большая часть притч написана мудрым царём Соломоном. Они состоят из коротких, сжатых поучений, предназначенных главным образом для молодёжи. Темы притч – мудрость, праведность, страх Божий, знание, мораль, воздержание, усердие, самообладание, упование на Бога, сочувствием к бедным, милосердие к врагам, воспитание детей, честность, справедливость, здравый рассудок и другие.

Мораль притч (поучительный вывод) помогает человеку поступать правильно, по законам нравственности. Поэтому мы обратимся прежде всего к выявлению нравственного смысла христианских притч.

«Словарь русского языка» С.И.Ожегова так определяет значение слова «нравственный»: относящийся к внутренней, духовной жизни человека; значение слова «нравственность»: правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение. [ 2; 360].

Тяжело живётся на свете людям, не умеющим прощать чужие ошибки. Обиды накапливаются в их душе, а этот груз нельзя сбросить. И поэтому ходят такие люди грустные, подозрительные. Любой человек может ошибиться. Часто за ошибку принимают другую точку зрения, и это очень неверно, ведь каждый имеет право на собственное мнение.

Очень важно для человека научиться прощать чужие ошибки, разбираться, докапываться до корней. Никакие поступки не совершаются, а слова не говорятся «просто так». На всё есть свои причины, и чем лучше люди научатся понимать причины совершения чужих, да и своих ошибок, тем меньше будет в мире недоразумений, ссор, обид.

В «Притче о милосердном самарянине» из Нового завета говорится о человеке, который отправился в Иерихон из Иерусалима. По дороге его ограбили и избили разбойники и оставили на дороге умирать. Мимо него прошли три человека: священник, левит и самарянин. У каждого из них были свои убеждения: у священника – что ему по иудейскому обычаю запрещено прикасаться к мёртвому, у левита – что этот человек не является ему ни родственником, ни другом, ни знакомым, у самарянина – что по существующим правилам запрещено общаться с иудеями.

Священник, первый помощник страждущих, увидев избитого человека, быстро прошёл мимо. Левит подошёл к человеку, посмотрел на него и пошёл дальше. Никто из них не оказал помощи, хотя оба являлись служителями религиозного культа.

Самарянин же, человек другой веры, помог иудею: перевязал его раны, отвёз в гостиницу и оплатил все расходы за лечение. Для самарянина избитый являлся не иноверцем (человек другой веры), а прежде всего человеком, нуждающимся в помощи. На тот момент он не думал о себе, не думал о своём благополучии, а думал о ближнем своём. Поэтому самарянину легко было сделать добро, а священник и левит не смогли переступить через ступеньку предвзятости и остались холодными и равнодушными к чужому горю. Любой человек сделает для себя вывод, что нравственный смысл этой притчи можно определить вопросом: трудно или легко делать добро? Отвечаем: в любой ситуации человек должен помочь другому человеку, несмотря на внутренние убеждения, веру, национальность и тем более настроение в данную минуту. Важно помнить золотое правило из Нагорной проповеди Иисуса: «Итак, во всём как хотите чтобы с вами поступали люди так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея 7:12) [2; 339].

ΙII. Заключение

Без сомнения, притча является одновременно самой древнейшей, но и самой вечной формой искусства слова, она никогда не теряет своего культурного, литературоведческого и гуманистического значения.

В работе рассмотрены тексты разных притч, но во всех мы увидели их общие жанровые черты: такие как безымянность героев, обобщённость времени и пространства, небольшой объём произведения, наличие морали (поучительного вывода). Повествование притч отличается краткостью, то есть показываются только главные моменты, нет подробного описания действий и поступков. Чаще всего язык притч прост, приближен к разговорному, большую роль играет диалог. Употребление глаголов преобладает над использованием имён прилагательных.

Изучение притч, определение их нравственного смысла показало, что обращение к библейским и другим сюжетам позволяет взрослым и детям правильно оценить явления своей жизни.

Список литературы

- Детская Библия. Библейские рассказы в картинках/ Сост. Борислав Арапович и Вера Маттемияки. – Москва; Российское Библейское общество, 1995. – с.258, 339, 370, 380.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок.57000 слов/ Под ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 16 – е изд., испр. – М: Русский язык, 1984. – с.310, 315, 737.

- Тумина Л.Е. Без притчи века не изживёшь (приёмы работы с притчей на уроках развития речи)// Журнал «Русский язык в школе», Ν6, 1997. – с.9 – 15.

- Энциклопедический словарь юного литературоведа/Сост. В.И. Новиков. – М.: Педагогика, 1988. – с. 232 – 234.

- 100 великих гениев/ Р.К. Баландин. – М.: Вече, 2005. – с.191 – 192.