- Сочинения

- По литературе

- Гончаров

- Обломов — коренной народный наш тип

Сочинение Обломов — коренной народный наш тип

Многие связывают образ Обломова с ленью и ничего не деланием. Его считают просто апатичной и гедонистически настроенной личностью, которая только и думает о том, как лежать на диване. На самом деле образ этот гораздо глубже и поступки, отношение к действительности главного героя романа Гончарова имеют под собой существенную подложку.

Русская культура всегда являлась культурой созерцательной. Равно и русский человек более склонен к созерцательности и философии. Элементарный факт просторности земли, неохватности этих просторов навевают мысль о таком глобальном и созерцательном мышлении.

Антитезой этому выступает западное отношение к миру – активное и экспансивное. Олицетворением этого отношения является Штольц, он отеняет Обломова, но на самом деле не является непременно нужным героем для того чтобы дать понять главного героя через антитезу. Гончаров создает такое противопоставление, но, к примеру, Обломов в нем не нуждается для того чтобы существовать, он не существует через противопоставление, он существует через созерцание.

Как узнает читатель из романа, Обломов – философ, он ничего не делает не из лени, но из понимания тщетности бытия. Он не видит смысла к чему-либо стремиться, когда отсутствует высшая цель для этого, в отличие от западного типа – Штольца, который просто активен бодр и весел без причины. Хотя, по сути, такая его бодрость является даже немного странной и искусственной, в отличие от Обломова, который искренне ничего не делает.

Только любовь как высшая ценность заставляет действовать Обломова. Ради этого он способен полностью поменяться и полностью меняется. Причем эти перемены не требуют от него никаких усилий, они естественны, в отличие от того когда Штольц навязывает ему свои диеты и социальную активность.

Этот факт подчеркивает чистоту личности главного героя и об этом открыто говорит и сам автор: «Душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук его». Илья Ильич действительно чист своими помыслами, его даже не запятнала идея прогресса, которой полностью подвержен Штольц.

Хотя Обломов является и барином, на самом деле он близок к народу и не сказать, чтобы существенным образом отличался от Захара и «еще трехсот Захаров», которые обитают в Обломовке. Через образ главного героя автор исследует народ, подлинные его особенности его архетипов. Резюмируя, этот народ выглядит как нечто мечтательное, способное забыться в собственных грезах, но при этом имея ясное понимание об иллюзорности бытия как такового.

Только ради высшего идеала, в частности любви, этот народ способен действовать. В этом подлинность и искренность его.

Также читают:

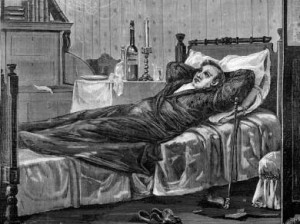

Картинка к сочинению Обломов — коренной народный наш тип

Популярные сегодня темы

- Образ маленького костерка у реки в рассказе Студент Чехова

В рассказе А.П. Чехова «Студент», опубликован в 1894 году, образ костра глубоко символичен и наполнен интересным содержанием.

- Интересные факты о Путине

Путин Владимир Владимирович – человек, которого сейчас знают даже маленькие дети. Он, как и любой президент, некоторыми хвалится, а некоторыми подвергается критике. Но не все знают интересные факты, которыми, на самом деле, полна жизнь президента.

- Анализ произведения Тургенева Записки охотника

И.С. Тургенев с большой любовью писал о природе и жизни людей, их взаимотношениях. Писатель любил побродить с ружьишком, побеседовать как с простым народом так и с представителями дворянства.

- Сочинение Кувшинка (деловое описание)

Кувшинки обитатели водоемов со стоячей водой, однако иногда их можно увидеть и в небольших реках со слабым течением. Корневище растения длинное, сильно разветвлённое. Им кувшинка крепится к илистому дну

- Сочинение Мое любимое стихотворение Есенина

«Черный человек» Данное великое произведение было написано в 1923 году, а опубликовано в 1926 году. В некоторых источниках говорится о том, что первоначальное произведение было длиннее

Илья Ильич Обломов – « коренной народный наш тип»

Реферат ученицы 11 класса школы №763 Палаевой Марии.

Москва, 2001 год.

Вступление.

Некоторые люди находят роман Гончарова «Обломов» скучным. Да, действительно всю первую часть Обломов лежит на диване, принимая гостей, но здесь мы знакомимся с героем. И вообще в романе мало интригующих действий и событий, которые так интересны читателю. Но Обломов – «народный наш тип», и именно он яркий представитель русского народа.

Поэтому роман заинтересовал меня. В главном герое, я увидела частицу себя. Не стоит думать, что Обломов представитель только Гончаровского времени. И сейчас живут среди нас обломовцы, ведь в этом романе прославляется русская лень. И многие из нас с удовольствием лежали бы на диване, как Илья Ильич, если бы была такая возможность.

В своём реферате я рассматриваю главный вопрос « Что же такое обломовщина?» и пытаюсь разобрать все черты Обломовского характера на его взаимоотношениях с Ольгой Ильинской, Агафьи Матвеевной и Штольцем.

«Обломовщина» — национальная черта русского народа.

История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, — довольно скучная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстаёт перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью, в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесённое ясно и твёрдо. Слово это – обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни.

В понятие «обломовщина» входит целый патриархальный уклад русской жизни не только с отрицательными, но и с глубоко поэтическими его сторонами. На широкий и мягкий характер Ильи Ильича оказала влияние среднерусская природа с мягкими очертаниями отлогих холмов, с медленным, неторопливым течением равнинных рек. Эта природа просто располагает человека к покою.

Главный герой романа, Илья Ильич Обломов, — чистосердечен, мягок, у него не потеряно драгоценное нравственное качество – совесть. Уже на первой странице этого произведения автор обратил внимание читателя на главную черту своего героя:

« Душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук его».

Ясно, что Обломов не тупая, апатичная натура, без стремлений и чувства, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чём-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нём апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу.

Обломов — барин; «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора. Преимущество своего положения Илья Ильич объясняет Захару таким образом:

«Разве я мечусь, разве работаю? мало ем, что ли? худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? из чего мне?.. И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался».

И Обломов говорит совершенную правду. История его воспитания вся служит подтверждением его слов. Он с малых лет видит в своём доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся, за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие — что сидеть, сложа руки почетнее, нежели трудиться… В этом направлении идёт и всё дальнейшее развитие.

Порой он задумывался о причинах, побудивших его вести такую жизнь, и спрашивал себя: «Отчего я такой?» В кульминационной главе романа «Сон Обломова» писатель отвечает на этот вопрос. Он создаёт картину провинциального помещичьего быта и показывает, как ленивая спячка постепенно становится нормальным состоянием человека.

Во сне Обломов переносится в имение своих родителей Обломовку, «в благословенный уголок земли», где нет «моря, нет высоких гор, скал, пропастей, ни дремучих лесов – нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого». Обломов видит себя маленьким мальчиком, стремящимся заглянуть в неизвестное, задать больше вопросов и получить на них ответы. Но лишь забота о пище становится первой и главной жизненной заботой в Обломовке. А всё остальное время занимает «какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон». А потому все «ищущие проявления силы» в Илюше «обращались внутрь и никли, увядая».

Но Обломов не просто лежит на диване, глядя в потолок. Он мечтает. И как только его мечты сталкиваются с реальностью, Илья Ильич теряется, так было с его имением Обломовка. Его мечты никогда не воплотятся в жизнь, потому что он даже пальцем не пошевелит для их осуществления. Он всегда надеется на авось…

А ведь эта проблема не только Обломова, но и всего русского народа. Если вспомнить наши народные сказки, то мы поймём причину неосуществления мечтаний Илья Ильича. Почти во всех наших сказках герои ничего не добиваются своим трудом, то щука, то золотая рыбка исполняют все желания. Вот и мы до сих пор мечтаем о волшебной палочке.

Но Обломов бездельничает ничуть не больше, чем все остальные братья обломовцы; только он откровеннее — не старается прикрыть своего безделья даже разговорами в обществе и гуляньем по Невскому проспекту.

«Свет, общество! Ты верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтобы отбить охоту быть там!.. там нет ничего глубокого, задевающего за живое.

Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрично рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят – за картами. Все это мертвецы. Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами».

Обломов и Штольц.

Обломов и Штольц – главные герои романа. Гончаров противопоставляет Штольца Обломову. Благодаря этому сравнению черты «обломовщины» ещё больше раскрываются перед нами.

Штольц вырос в небогатой семье, где все дни проходили в работе. Он с детства привык к труду и твёрдо знал, что добиться в жизни чего-либо можно только упорным трудом. Труд для Штольца был частью его жизни, удовольствием. Он не гнушался даже самой чёрной работы. Жизнь его кипит действием. Для Обломова это было бремя. Он не привык к труду и не видел в работе смысла. Обломов с детства был окружен нежной заботой родителей и няни, а Штольц воспитывался в атмосфере постоянного умственного и физического труда. Идеал счастья Обломова — полное спокойствие и хорошая еда.

Гончаров пытался соединить в Штольце немецкое трудолюбие, расчётливость и пунктуальность с русской мечтательностью и мягкостью, с философскими раздумьями о высоком предназначении человека. Но это не получилось. Его деятельность иногда становится никчёмной суетой. Его практицизм далёк от высоких идеалов и направлен на личное благополучие и мещанский комфорт. В Штольце ум преобладает над сердцем. Он обвиняет Обломова в безделье и пытается «расшевелить» его, заставить трудиться. Но нужно ли это Обломову? Ещё в молодости он мечтал «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников»… Однажды он уже поступил на службу, которая представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, и, разочаровавшись, подал в отставку. Обломов понял, что труд – это скука, а не праздность и все его идиллии о « дружной, тесной семьи» разрушила жестокая реальность. Но также он убедился в бессмысленности службы, где все торопятся быстрее «спустить» дело, даже не вникая в него, и «с яростью хватаются за другое, как будто в нём вся сила и есть…» Всё это составляло единую систему, где труд был направлен на личный комфорт и карьеру. Частью этой системы и являлся Штольц. Он не просто хотел «поднять Обломова с дивана», а сделать его похожим на себя, став тоже частью этой системы. Именно этого боялся Обломов, поэтому все попытки Штольца «расшевелить» его не увенчались успехом. В той жизни, которую ему предлагает Штольц Обломов не видит поприща, отвечающего высшему назначению человека. Обломов признавал только труд души, ему несвойствен практицизм, ему не нужна карьера. У него всё есть, и он предпочитает лежать на диване и предаваться мечтам бессмысленной механической деятельности Штольца. Да и теперь он «не чужд всеобщих человеческих скорбей, ему доступны наслаждения высоких помыслов», и хотя он не рыщет по свету за исполинским делом, но всё-таки мечтает о всемирной деятельности, всё-таки с презрением смотрит на чернорабочих и с жаром говорит:

«Нет, я души не растрачу моей

На муравьиной работе людей…»

В конфликте Обломова со Штольцем за социальными и нравственными проблемами просвечивает ещё и другой, историко-философский смысл. Печально-смешной Обломов бросает вызов современной цивилизации с её идеей исторического прогресса. Обломов готов выйти из суетного круга истории. Он мечтает о том, чтобы люди угомонились и успокоились, бросили погоню за призрачным комфортом, перестали заниматься техническими играми и стали бы наслаждаться простой, непритязательной жизнью.

Обломов и Ольга.

Главная сюжетная ситуация в романе – взаимоотношения между Обломовым и Ольгой Ильинской. Здесь Гончаров идёт путём, ставшим к тому времени традиционным в русской литературе: проверка ценностей человека через его интимные чувства, его страсти. Именно Ольгин взгляд на своего возлюбленного помогает увидеть Обломова, таким, как его хотел показать автор. В своё время Чернышевский писал о том, как через нравственную слабость человека, оказавшегося неспособным ответить на сильное чувство любви, раскрывается его общественная несостоятельность. «Обломов» не противостоит этому выводу, а ещё более закрепляет его. Ольге Ильинской свойственны гармония ума, сердца, воли, деятельного добра. Невозможность для Обломова понять и принять эту высокую нравственную норму жизни оборачивается неумолимым приговором ему как личности. В романе так поэтизируется внезапно вспыхнувшее чувство любви Ильи Ильича, к счастью взаимное, что может возникнуть надежда: Обломов возродится как человек в полной мере. Внутренняя жизнь героя пришла в движение. Любовь открыла в нём свойства непосредственности, которая затем вылилась в сильный душевный порыв, в страсть. Вместе с чувством к Ольге в Обломове пробуждается активный интерес к духовной жизни, к искусству, к умственным запросам времени. Ольга видит в Обломове ум, простоту, доверчивость, отсутствие всех тех светских условностей, которые так же чужды ей. Она чувствует, что в Илье нет цинизма, но есть постоянное стремление к сомнению и сочувствию. И именно в Ольге, а не в Штольце, можно видеть «намёк на новую русскую жизнь»; от неё можно ожидать слова, которое сожжёт и развеет «обломовщину».

В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же как и вообще в жизни. Они не прочь пококетничать с женщиной, пока видят в ней куклу, двигающуюся на пружинках; не прочь они и поработить себе женскую душу… как же! этим бывает очень довольна их барственная натура! Но только чуть дело дойдет до чего-нибудь серьезного, чуть они начнут подозревать, что пред ними действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать уважения к своим правам, — они немедленно обращаются в постыднейшее бегство.

Обломов хочет непременно обладать женщиной, хочет вынудить у нее всяческие жертвы в доказательство любви. Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга выйдет за него замуж, и с робостью сделал её предложение. А, когда она ему сказала, что это давно бы ему следовало сделать, он пришел в смущение, ему стало не довольно согласия Ольги. Он начал пытать её, столько ли она его любит, чтобы быть в состоянии сделаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдет по этому пути; но затем ее объяснение и страстная сцена успокоили его… Но всё-таки он струсил под конец до того, что даже на глаза Ольге боялся показаться, прикидывался больным, прикрывал себя разведенным мостом, давал понять Ольге, что она его может компрометировать. И всё оттого, что она от него потребовала решимости, дела, того, что не входило в его привычки. Женитьба сама по себе не страшила его, но Ольга захотела, чтоб он пред женитьбой устроил дела по именью; это уж была бы жертва, и он, конечно, этой жертвы не совершил, а явился настоящим Обломовым. А сам между тем очень требователен. Ему вообразилось, что он не довольно хорош собою и вообще не довольно привлекателен для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не спит ночь, наконец, вооружается энергией и пишет Ольге длинное послание.

Все обломовцы любят уничижать себя; но это они делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред кем они себя ругают.

Обломов, написавши к Ольге пасквиль на самого себя, чувствовал, «что ему уж не тяжело, что он почти счастлив»… Письмо свое он заключает онегинским нравоучением: «История со мною пусть, говорит, послужит вам руководством в будущей, нормальной любви». Илья Ильич, разумеется, не выдержал себя на высоте уничижения перед Ольгой: он бросился подсмотреть, какое впечатление произведет на нее письмо, увидел, что она плачет, удовлетворился и — не мог удержаться, чтобы не предстать пред ней в такую критическую минуту. А она доказала ему, каким он пошлым и жалким эгоистом явился в этом письме, написанном «из заботы об ее счастье». Тут уже он окончательно спасовал, как делают, впрочем, все обломовцы, встречая женщину, которая выше их по характеру и по развитию.

Ольга постоянно размышляет не только о своём чувстве, но и о влиянии на Обломова, о своей «миссии»:

«И всё это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая ещё не начала жить!»

И любовь эта для Ольги становиться долгом. Она ждёт от Обломова деятельности, воли, энергии; в её представлении он должен стать похожим на Штольца, но, только сохранив при этом лучшее, что есть в его душе. Ольга любит того Обломова, которого создала она сама в своём воображении, которого она искренне хотела создать в жизни.

«Я думала, что оживлю тебя, что ты можешь ещё жить для меня, — а ты уж давно умер».

Всё это с трудом выговаривает Ольга суровый приговор и задаёт горький вопрос:

«Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Что сгубило тебя? Нет имени этому злу…»

«Есть, — отвечает Илья. – Обломовщина!»

Обломов и Агафья Матвеевна.

Спустя некоторое время в судьбе Обломова встречается другая женщина, которая любит его беззаветной, жертвенной любовью, и все заботы о нём берёт на себя — это вдова Агафья Матвеевна. Какую роль она играет в жизни Обломова? Вспоминая её образ, можно с уверенностью сказать, что она живое воплощение его идеала. Обломова она привлекает своей непрерывной деятельностью. В ней есть какая — то русская красота. Агафья Матвеевна в отличие от Ольги не блещет особым умом и не умеет так чудно петь «Casta Diva», но, полюбив

Обломова раз, она готова отдать ему всю свою жизнь. Агафья Матвеевна намного проще Ольги, но лишь с этой женщиной находит своё человеческое счастье Обломов. В доме на Выборгской стороне Агафья Матвеевна берёт на себя все хозяйственные хлопоты Ильи Ильича. Для Ильи Ильича это было осуществлением его мечты. Он начинает жить так, как ему нравится: лежать на диване, есть, пить, спать стало намного приятнее и удобнее, чем вечно «крутиться» на службе, как Судьбинский, чем писать обличительные статьи, как Пенкин. Его жизнь потекла спокойно, без внешних волнений и беспокойств.

«Его как будто невидимая рука посадила, как драгоценное растение в тень от жара, под кров от дождя и ухаживает за ним и лелеет».

В сущности, можно сказать, что дом на Выборгской стороне — та же Обломовка. А Агафья Матвеевна тот же Захар.

«За рыбой присматривал верный глаз хозяйки, чтобы она, не дай бог, не переварилась, зелень в салате была самая свежая. Пыль с зеркала и со стульев сметена. Комната всегда находилась в чистоте со свежим утренним запахом».

Что могло заставить барина полюбить простую женщину, вдову коллежского асессора, которая ничего не умела, кроме как сделать жизнь любимого человека очень уютной? Мне кажется, после того, как Илья Ильич расстался с Ольгой Ильинской, сердце Ильи Обломова было разбито. Но несправедливо было бы сказать, что Обломов умер для всех благородных и великих целей, похоронив себя заживо на Выборгской стороне. Всё, казалось бы, заросло, залилось, покрылось налётом времени в нём. Лишь одно осталось нетронутым в Илье, чистым и ясным, каким и было на протяжении многих лет. Чудом этим была душа Обломова, не запылившаяся и прозрачная, как хрустальный сосуд, внутри которого живая вода. Любовь в жизни Обломова была как трагична, так и прекрасна. Трагичность заключается в его разрыве с Ольгой Ильинской, которая привела его к внутренним переживаниям. А прекрасна она потому, что он, наконец — то обрёл счастье вместе с Агафьей Матвеевной, но, а счастье его заключается в покое и смирении. В результате их любви на свет появляется маленький Андрюшка, которого Штольц берёт к себе на воспитание, и, наверное, сделает из него «будущего » Штольца, направив все его силы на механический труд, которого так боялся Обломов.

Заключение.

Я считаю, что роман «Обломов» показывает не только ленивца-барина, а человека, воспитанного на русских традициях. Человека, который отказался от механического труда и светского общения, а предпочёл лежать на диване, чтобы сохранить свою честность и непосредственность.

Обломов не только представитель того времени, но и нашего. В нём мы видим себя, черты русского народа.

Гончаров, сумевший понять и показать нам нашу «обломовщину», не мог, однако не заплатить дань общему заблуждению: он решился похоронить «обломовщину», сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», – говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочтёт «Обломова», не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, её владельцы наши воспитатели.

Прав был И.С.Тургенев, когда сказал: « пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова».

И Обломов живёт уже больше века в нас самих.

Список литературы

Н.Г. Быкова, В.Я. Линков. Литература: справочник школьника. М.: Филологическое общество «Слово», Компания «Ключ» — «С», ТКО, «Аст», Центр гуманитарных наук при факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 1995. – 576с.

И.О. Родион, Т.М. Пименова. Все произведения школьной программы в кратком изложении. – М.: «Родин и компания», ТКО АСТ, 1997. – 616 с.

Статья Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?». «Отечественные записки» №5. 1859.

Теги:

Илья Ильич Обломов – «коренной народный наш тип»

Сочинение

Литература

Обновлено: 09.01.2023

Многие связывают образ Обломова с ленью и ничего не деланием. Его считают просто апатичной и гедонистически настроенной личностью, которая только и думает о том, как лежать на диване. На самом деле образ этот гораздо глубже и поступки, отношение к действительности главного героя романа Гончарова имеют под собой существенную подложку.

Русская культура всегда являлась культурой созерцательной. Равно и русский человек более склонен к созерцательности и философии. Элементарный факт просторности земли, неохватности этих просторов навевают мысль о таком глобальном и созерцательном мышлении.

Антитезой этому выступает западное отношение к миру – активное и экспансивное. Олицетворением этого отношения является Штольц, он отеняет Обломова, но на самом деле не является непременно нужным героем для того чтобы дать понять главного героя через антитезу. Гончаров создает такое противопоставление, но, к примеру, Обломов в нем не нуждается для того чтобы существовать, он не существует через противопоставление, он существует через созерцание.

Как узнает читатель из романа, Обломов – философ, он ничего не делает не из лени, но из понимания тщетности бытия. Он не видит смысла к чему-либо стремиться, когда отсутствует высшая цель для этого, в отличие от западного типа – Штольца, который просто активен бодр и весел без причины. Хотя, по сути, такая его бодрость является даже немного странной и искусственной, в отличие от Обломова, который искренне ничего не делает.

Только любовь как высшая ценность заставляет действовать Обломова. Ради этого он способен полностью поменяться и полностью меняется. Причем эти перемены не требуют от него никаких усилий, они естественны, в отличие от того когда Штольц навязывает ему свои диеты и социальную активность.

Только ради высшего идеала, в частности любви, этот народ способен действовать. В этом подлинность и искренность его.

Главные герои романа – Андрей Иванович Штольц и Илья Ильич Обломов. Илья Обломов является типичным представителем русского барства XIX века. Этот человек отличается мягким характером, он спокойный, старается не нарушать привычный образ жизни. Его скучная жизнь проходит на диване. Лёжа на нём, он спокойно размышляет о необходимых преобразованиях в своем имении Обломовка. При этом на его лице отсутствует всякая определённая идея. Обломов настолько отдалён от реальности, что свет для него представляется вечной суетой безо всякой цели.

В отличие от Обломова, Штольц не может просто лежать без дела, для него нормальное состояние – движение. Штольц знает все реалии жизни и не склонен мечтать. По мнению некоторых критиков, Штольц является антиподом Обломова. Но я не считаю, что эти люди полные противоположности, скорее Штольц дополняет Обломова. Илья Обломов показан как наивный и открытый человек, а вот Андрей Штольц как решительная и целеустремленная личность. Он ясно представляет себе цель, знает как её достигнуть, и пытается увлечь Обломова своими идеалами.

Гончаров посредством своего произведения показывает нам, что абсолютно разные люди с разными, зачастую даже противоположными качествами могут испытывать друг к другу тёплые чувства, быть настоящими друзьями.

Я думаю, что любой человек не один раз в течение собственной жизни думал над тем, зависит ли он от окружающего Читать далее…

Образ героя повести Пушкина – Петра Гринева учит нас тому, по каким правилам и законам жизни людям следует существовать и Читать далее…

Россия – великая страна, в которой живёт много разных народов. Русский язык очень богат, и не знать его – это Читать далее…

Социально-психологические причины обломовщины

Гончаров И.А.

В начале пятидесятых-шестидесятых годов XIX века началась ломка всех старых устоев патриархальной России. Нарождался новый уклад жизни. Россия прощалась с косностью, застоем, вялостью и бездействием, но одновременно она теряла теплоту и сердечность отношений между людьми, уважение к национальным традициям, гармонию ума и сердца, чувства и воли, духовный союз человека с природой.

Неужели все это обречено на слом? И нельзя ли найти более гармоничный путь прогресса, свободный от эгоизма и самодовольства, от рационализма и расчетливости? Как сделать, чтобы новое в своем развитии не отрицало старое с порога, а органически продолжало и развивало то ценное и доброе, что старое несло в себе? Эти вопросы волновали Гончарова на протяжении всей жизни.

Главный герой романа- Илья Ильич Обломов. «Это человек 32 — 33 лет от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами и с отсутствием всякой определенной идеи и сосредоточенности в чертах лица.

Во всем лице теплился ровный свет беспечности, переходивший даже в позы всего тела.

Илья Ильич — человек сложный, и я считаю, что в Обломове много русских национальных черт. И чтобы понять это, нужно обратиться к истокам формирования личности: к детству, воспитанию, окружению и, наконец, к полученному образованию.

На широкий и мягкий характер Ильи Ильича оказала большое влияние среднерусская природа того благословенного уголка земли, того чудного края — Обломовки.

Человек в психоанализе

Печать неторопливой сдержанности лежит и на характерах людей, взращенных русской матерью-природой.

Именно эта чудная русская природа способствовала развитию в Илюше таких качеств, как человечность, доброта, отзывчивость.

Я думаю, что эта чрезмерная любовь матери пагубно повлияла на Обломова. Но все-таки, на мой взгляд, именно она воспитала в герое основные черты национального характера.

Хотя в жизни Илюши фигурировала и няня, которая также сыграла огромную роль в становлении его личности. Она часто рассказывала ему сказки, различные предания, былины, выдуманные истории.

Особенности смысложизненных ориентаций личности, переживающей кризис середины жизни

Тема: Особенности смысложизненных ориентаций личности, переживающей кризис середины жизни Введение Тема данной курсовой работы выбрана не случайно. Одной из актуальных в психологии развития человека является проблема переживания личностью кризиса середины жизни. Однако, хотя известно, что жизненный путь взрослого, сформировавшегося человека — это отнюдь не прямая ровная дорога, до недавнего

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как общаться с психопатом

Я считаю, что няня очень много сделала для ребенка в детстве. Но, на мой взгляд, все эти рассказы и сказки тоже пагубно сказались на Илюше. С самого детства воображение.

И все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей и где не нужно ничего делать

Он был окружен чрезмерными заботами матери, следящей за тем, чтобы ребенок хорошо поел и не перетрудился на обучении у И. Б. Штольца. Она считала, что образование — не такая уж важная вещь, ради которой нужно худеть, терять румянец и пропускать праздники. Конечно, родители Обломова понимали важность и необходимость образования, однако видели в нем только средство продвижения по службе.

Вот в каких условиях сложилась апатичная, ленивая и трудная на подъем натура Ильи Ильича Обломова. Он боялся любых трудностей, ему лень было приложить даже малейшие усилия к решению не великих, а самых насущных проблем. Он готов был переложить дело на кого угодно, не заботясь о его исходе и порядочности людей, которым поручалось дело. Он не допускал и мысли о возможности обмана: элементарная осмотрительность, не говоря уже о практичности, совершенно отсутствовали в натуре Обломова.

Говоря об Обломове как национальном типе, имеется в виду не ленивость персонажа, когда ему даже лень встать с кровати, одеться и выйти из дома, хотя и таких людей в современном мире существует довольно много. Речь идет о пассивности по отношению к собственному существованию и будущему.

В повествовании подчеркивается мечтательный характер Ильи Ильича Обломова, который привык только мечтать, но действовать ради достижения своей мечты – не привык. Воспитываясь в Обломовке, где за него все делали няньки, где родители не чаяли в нем души и постоянно делали все, чтобы он не перетруждался, Обломов не привык к деятельности любого рода. Любознательность мальчика подавлялась родителями, и он стал ленивым и пассивным ребенком, что не могло не сказаться на его будущем. Обломов, привыкший к тому, что за него все делают другие люди, надеется на то, что будущее будет счастливым, что все его мечты и желания воплотятся в жизнь. Однако этого не происходит, потому что лишь мечтать – мало, нужно постоянно трудиться и совершать какие-то действия ради достижения своих целей.

Такая мечтательность свойственна русскому человеку. Конечно, лень и бездействие Обломова в произведении возведено до абсолюта, однако присущая ему мечтательность свойственна русскому народу, который растет на русских народных сказках, в которых говорится, что добро обязательно победит зло, что все неудачи в итоге приведут к счастью. Русский человек подсознательно надеется на лучшее, верит в то, что его мечты обязательно осуществятся, даже если для этого он ничего не будет делать. В образе Обломова воплощается вера русского человека в настоящее чудо, когда возможно даже невозможное. Русский человек всегда стремится к такому образу жизни, чтобы не работать и вообще ничего не делать, но ни в чем себе не отказывать, живя в полном богатстве, когда деньги появляются из ниоткуда, сами собой. Очень часто русский человек живет мечтами о лучшем будущем, а не реальным настоящим. Русский человек покоряется судьбе, даже не пытаясь взять ответственность за собственное будущее.

То, что Обломов – русский национальный тип, говорит и то, что русские люди, как и Обломов, мирятся с окружающей действительностью и редко делают что-то, чтобы изменить собственную жизнь. Обломов мирится со своим ленивым и бездеятельным образом жизни и не пытается изменить его. Точнее, пытается, когда влюбляется в Ольгу Ильинскую, но вновь возвращается к прежней жизни. Русский человек любит находиться в зоне своего комфорта, и любые изменения воспринимаются негативно, их русский человек старается избегать.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Открытый урок литературы в 10 классе

(семинар для руководителей школ района)

Иван Александрович Гончаров

«Обломов — «коренной народный наш тип»

Учитель русского языка и литературы

высшей квалификационной категории

Байбарина Г.Г.

Урок литературы в 10 классе.

Организационный момент

Я хочу начать наш урок с лирической нотки.

Вот и дожди пошли … Смывают пыль с души,

чтобы потом её очистить белым снегом…

Глухая пора листопада,

Последних гусей косяки.

Расстраиваться не надо,

У страха глаза велики. (Б. Пастернак)

Осенью мы подводим итоги.

Не делай того, что не знаешь.

Но научись тому, что надо знать.

Нелегко бывает найти нужное слово, чтобы передать собственное впечатление, поделиться своим настроением.

Вот и мы с вами сегодня должны подвести итоги подняться на одну ступеньку вверх, “преодолевая” задачи, которые будут рассмотрены на сегодняшнем уроке, тема которого …

Тема урока :

Иван Александрович Гончаров

Обломов — «коренной народный наш тип».

Образовательные цели:

Подчеркнуть и доказать убедительность, жизненность образа Обломова, его внутреннюю сложность, ведущую к неоднозначным оценкам, показать связь образа с литературными предшественниками, с образами русского фольклора и сделать вывод, что Обломов — «коренной народный наш тип», и указать на гоголевские традиции изображения жизни.

Воспитательные цели:

способствовать дальнейшему формированию уважения достоинства человека, толерантности;

Развивающие цели:

содействовать развитию у детей навыков критического мышления;

формировать умение учащихся работать в группе;

способствовать формированию целостной картины мира у учащихся.

4. способствовать формированию ключевых компетенций у учащихся.

Тип урока: проблемный урок с элементами семинарского занятия .

Оборудование урока: презентация, музыкальное сопровождение, оценочный лист

Основной вопрос урока — прав ли Добролюбов, утверждая, что «в каждом из нас сидит значительная часть Обломова? Действительно ли Обломовых — «легион»?

Запись темы урока, эпиграфов. Раздать оценочные листы.

2. Работа над эпиграфами.

-Какой из эпиграфов больше всего подходит к нашему уроку?

— Откуда эти строки? Кому принадлежала мысль?

— Почему именно эти слова выбраны нами в качестве эпиграфа?

О чем и о ком у нас сегодня пойдет речь?

Это роман — размышление о русском характере, о России, о ее судьбе.

— Чем же интересен для нас образ Обломова? Можно ли его назвать героем своего времени?

Россия рабства и барства. Россия зарождения новых людей, практичных, деловых, расчётливых.

3. Проверка домашнего задания

Дискуссия по прочитанным статьям .

С какими статьями познакомились дома? (Добролюбов, Дружинин).

Как соотносятся точки зрения критиков, сходятся ли Добролюбов и Дружинин во мнениях? (Принцип антитезы).

А как оценил роман Дружинин?

Точка зрения какого критика Вам ближе и почему критики так серьезно разошлись во взглядах? (позиция, разница во взглядах обусловлена тем, что Добролюбов смотрел на героя с революционных позиций, а Дружинин видел в нем общечеловеческий тип).

Делаем вывод, что же говорят критики о романе?

Другая позиция у критика Дружинина:

Напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви.

— Кто же он такой, человек, вызвавший столь противоположные мнения?

— На какой почве взращён этот характер?

— Нужны ли такие люди обществу, России?

— Как формировался характер Обломова? Ведь сам герой задаёт

Полемика 2-х групп:

1) Добролюбовцы:

2) Дружининцы :

Обломов недеятелен, ленив, но он — отражение русской жизни, Обломова нельзя презирать. Он — порождение того сложного переходного времени. «Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, злого упорства, но ежели корень её таится просто в незрелости общества, в колебании чистых душою людей перед практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на неё — значит то же, что злиться на ребёнка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы

Дружинин увидел в Обломове целый народ, достойный любви.

4. Синквейн. Личность главного героя .

Ленивый, добрый (апатичный)

Лежит, мечтает, бездействует (сибаритствует) жить праздно, в удовольствиях, безделье и роскоши.

Обломов – главный герой романа.

— Можно ли однозначно дать оценку главному герою романа?

Ученикам 1 — ой группы предлагается нахождение положительных моментов в обломовской жизни, а 2-ой – моментов отрицательных.

В Обломовке никто не задавал себе вопроса: зачем жизнь, что она такое, какой смысл и назначение?

6 . Составить логическую цепочку событий жизни деревни Обломовки.

Обломовцы очень просто понимали её « как идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание. В таких условиях воспитывался Илья Ильич Обломов.)

Логическая цепочка .

Тишина — неподвижность — еда – сон, подобный смерти – тишина …..счастливые люди!?

Вывод. Обломовка «как идеал покоя и бездействия.

7. Общая рефлексия.

2) В чём выражается обломовщина у русских людей?

— Частичная обломовщина выражается у русских людей в небрежности, неточности, неряшливости, опоздании на уроки, на мероприятия, на условленные встречи.

— Часто люди ограничиваются планом какой-нибудь работы, не доведя ее до осуществления.

— Человек, живущий в мечтах и видящий недостатки в нашей жизни и свои недостатки, разочаровывается и в людях, и в себе. Он берётся то за одно, то за другое дело и ничего не доводит до конца и наконец, перестает бороться за жизнь, погружается в лень, апатию. Таков именно Обломов. Такие люди есть и среди нас.

— Если к таланту и мечтам присоединить упорный труд, человек сможет достичь многого. Для достижения цели нужно выработать привычку к систематическому труду.

8. Слово учителя

Всего и надо, что вчитаться – боже мой,

Всего и дела, что помедлить над строкою –

Не пролистнуть нетерпеливою рукою,

А задержаться, прочитать и перечесть.

9 . Инсценирование : (разговор Обломова со слугой Захаром.)

Тихо открываем дверь в дом Обломова — и мы оказываемся свидетелями такой сцены.

Вопрос учителя.

— Какое значение в контексте романа имеет эта сцена? (Она показывает, что крепостничество развратило и разложило все слои русского общества: от барина до его слуги.)

— В чем их схожесть?

Дети: Обломов и Захар одинаково беспросветно погрязли в лени, бездуховности, апатии.

— Как воспитывался барин Обломов, владелец трёхсот крепостных?

— Как вы думаете, о каких подлых делах идёт речь? (Труд.)

Обломов не принимает пустопорожней деятельности своих друзей и знакомых. А что делает сам? Мучается ли он от ничегонеделания? (Тайная исповедь Обломова.)

Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесённые ему в дар миром и жизнью сокровища.

Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни.

Какой-то тайный враг наложил на него руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения.

— Не промелькнула ли у вас мысль о том, что где-то мы уже видели похожую бытовую обстановку, да и сам образ кого-то напоминает?

Сны бывают разные:

Светлые и чёрные,

Грустные и страшные,

Явь в них отражается,

Мы смотрим в даль прозрачную;

Зачем к нам эти сны.

Какие обстоятельства оказали влияние на формирование у героя душевности, сердечности, доброты? В какой главе дан ответ на этот вопрос? (Сон Обломова. Сон объясняет читателю, почему для Ильи Ильича неприемлем путь его визитёров.)

— Говорят, что человек более трети своей жизни проводит во сне.

Новое время породило новых людей.

11. Необходимо обратить внимание на роль художественной детали в создании образа.

Какие экспонаты вы бы приготовили в литературный музей.

1)Экспозиция, посвященная роману и его автору.

Первыми, кто познакомился с героями романа, были А.А. Фет и И.С. Тургенев.

2) Экспозиция, посвященная гостям Обломова.

Волков – молодой человек, франт (можно сказать), одет по последней моде, поэтому здесь вы видите белый шарф и цилиндр, стихи и сердце – это символ его молодости.

Судьбинский — чиновник. Его цель – карьера и выгодная женитьба. Часы – символ точности, размеренности и распределенности времени.

Алексеев. В его портрете выражены двойственность, неопределенность.

Тарантьев. Об этом герое говорит пустой кошелек.

3) Экспозиция, посвященная Захару.

(галоши, разнос с заварником, сахарницей, самоваром, монеты, телогрейка, валенки, веник).

4) Экспозиция, посвященная Андрею Штольцу.

Фрукты – жизнь в Одессе Андрея Штольца и Ольги Ильинской.

Статуэтка лошади — Андрея Штольца автор сравнивает с чистокровной английской лошадью.

5) Экспозиция, посвященная Ольге Ильинской.

(веер, пяльцы, ветка сирени, ноты, корзинка с рукоделием, книги).

Это любимое музыкальное произведение И. А. Гончарова и его героини Ольги Ильинской. Эту мелодию она часто играла Обломову.

Ольга Ильинская – главная героиня нового романа.

Ольга — умная, гордая, самолюбивая и деятельная натура. Она стремится спасти его (Илью Ильича) от апатии и лени, активно вторгается в его жизнь (книги).

Сердце зачеркнутое. Ольга воспринимает любовь как долг, как обязанность.

Ветка сирени. Отношениям Ольги и Обломова аккомпанирует природа: объяснение в любви происходит в разгар лета, а охлаждение друг к другу подчеркнуто снегопадом на Выборгской стороне.

Веер. Символ женственности.

6) Экспозиция, посвященная Агафье Матвеевне Пшеницыной.

(фартук, платки, бусы, корзинка с рукоделием, комнатные цветы, баночки с приправами, булочки домашней выпечки, салфетки).

Агафья – хорошая, добрая (др. греч.)

Не случайно этой простой женщине автор дал имя, близкое имени его любимой матери Авдотьи Матвеевны Гончаровой, купеческой вдовы.

Агафья Матвеевна – идеальная хозяйка, ни минуты не сидит без дела. Ее жизнь – это будничные заботы о еде, стирке, детях.

Обломова она окружила любовью и заботой. Именно этот мир, созданный руками Агафьи Матвеевны, ее любовь самоотверженная, позволили Обломову чувствовать себя спокойно и счастливо.

Бусы – символ женской красоты.

У Агафьи Матвеевны сначала был простой платок, без рисунка (как символ бедности). Потом у нее появились другие платки, яркие, красивые. Комнатные цветы – символ уюта.

Варежки и носки – это символ женской заботы, тепла.

Любовь Агафьи Матвеевны, безмолвная, неловкая, не умеющая выразиться в красивых, нежных словах и впечатляющих жестах, любовь вечно присыпанная сдобной мукой, любовь жертвенная преобразила простую заурядную женщину, стала содержанием ее жизни.

7) Экспозиция, посвященная главному герою романа Илье Ильичу Обломову.

(портрет Гончарова, газеты, часы, булочки домашней выпечки, халат, тапочки, диван, трубка, ветка сирени, письмо Обломова, чернильница, перо, книги, зеркало).

Илья Ильич Обломов.

Илья (от Илия – крепость Господня).

Илья Ильич Обломов — обломок камня.

«Родов дряхлеющих обломок

(и, по несчастью, не один).

Своеобразным символом безделья становятся халат и домашние туфли. На первый взгляд казалось, что комната достаточно убрана. Но внимательный посетитель заметит забытую с ужина тарелку, страницу раскрытой книги, запыленную и пожелтевшую от времени, прошлогодний номер газеты, лежавший на столе.

Часть экспонатов посвящена Обломовке: исполинский пирог – символ счастливой, изобильной, благодатной жизни. Самовар, подушечка – символ покоя, тишины, наслаждения, сна и в то же время бездействия, гибели.

Исследователи обращали внимание на родство Ильи Ильича с Гамлетом, Дон Кихотом.

Итак, режиссер: Никита Михалков. В ролях: Табаков в роли Обломова. Фильм 1979 года.

Что дал лично Вам просмотр фильма?

Какие изменения в сознании произошли? Смогли ли отметить режиссерские находки? (Музыка Беллини, Рахманинова, живописные иллюстрации)

Расскажите о любимом эпизоде фильма. (Просмотр и анализ эпизода).

Финал фильма

* Обломов умирает, оставив сына

* Пшеницына готова сделать все ради Обломова и даже сына отдает на воспитание брату, считая это благом для сына

* Ольге очень плохо (не хватает Обломова), нет любви, а без нее жизнь лишена смысла

13. Проверка индивидуальных заданий.

А . Жизнь Обломова связана с поиском смысла. Он никогда бы не смог заниматься тем, что можно назвать сизифовым трудом.

Выражение сизифов труд обозначает тяжелую, изнурительную, бесполезную работу .

Он осужден вкатывать на высокую, крутую гору громадный камень. Напрягая все силы, трудится Сизиф . Так вечно катит камень Сизиф и никогда не может достигнуть цели — вершины горы.

Б. Мировоззрение Обломова напоминает мировоззрение философа Диогена.

В. Путь Обломова в какой-то степени напоминает путь послушника, монаха.

Г. Жизненная позиция Обломова схожа с концепцией Л.Толстого непротивления злу насилием.

14. Так в чём же проблема национального характера: философское осмысление.

1). Зачитать фрагменты статей.

2). О каких психологических чертах как о типичных чертах русского и европейского типов характера пишут философы?

Черты европейского типа характера

1. Юридическая личность у нас, можно сказать, едва народилась и продолжает и теперь поражать своею пассивностью, отсутствием почина и грубейшим, полудиким реализмом.

2. В нас аппетиты часто бывают развиты до болезненности, но нет ни охоты, ни способности трудиться.

3. Нет преемственности от поколения к поколению.

4. Мы вечно фантазируем, вечно отдаемся первой случайной прихоти.

5. Мы жалуемся на обстановку, на злую судьбу, а особенно на всеобщее равнодушие и безучастие ко всякому доброму и полезному делу, чтоб дело делалось само собою, чтоб жизнь несла нам дары труда и образованности без всякого с нашей стороны участия в черной работе.

6. Стихийные силы, не заправляемые человеком, приносят нам, вместо того, о чем мы мечтаем, самые причудливые неожиданности.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906 – 1999)

1. Русским свойственна не только терпимость, но и терпение, а вместе с тем – покорность, безличность, низкий уровень духовных запросов.

2. Русским свойственно стремление к воле.

3. Надо понять черты русского характера. Правильно направленные, эти черты – бесценное свойство русского человека

Личная независимость, личная свобода, возможно-нестесненная, всегда были исходной точкой и идеалом в Европе.

Весь ее гражданский и политический быт, сверху донизу, был построен на договорах, на системе взаимного уравновешения прав.

15 . ВЫВОД. РЕФЛЕКИЯ.

1 . Ваша точка зрения о романе

1). Гончаров показал честную, чистую душу русского барина, который не способен на подлость, но быт, «обломовщина» погубили его. Лень и апатия убили благие порывы. К сожалению, Обломов жив до сих пор в каждом из нас в большей или меньшей степени.

Со страниц романа звучит вопрос:

«Сколько людей не смогли сбросить с себя халат обломовщины, заглушили в себе волю, силу духа ради успокоенности, собственного благополучия? Этот вопрос будоражит не одно поколение читателей.

Роман написан более 100 лет назад, но живет и будет жить. В критике, на сцене, в кино. И..в нашей жизни. Согласны? В ком из Вас нет Обломова?

2. Так сумели ли мы доказать, что Обломов — “народный наш тип”?

1). Да, Обломов – “народный наш тип”, и именно он яркий представитель русского народа.

Поэтому роман заинтересовал меня. В главном герое, я увидела частицу себя.

2). И сейчас живут среди нас обломовцы, ведь в этом романе прославляется русская лень. И многие из нас с удовольствием лежали бы на диване, как Илья Ильич, если бы была такая возможность.

3). Обломов не только представитель того времени, но и нашего. В нём мы видим себя, черты русского народа.

4). Обломовка есть наша прямая родина, её владельцы наши воспитатели.

Прав был И.С.Тургенев, когда сказал: “ пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова”.

И Обломов живёт уже больше века в нас самих.

16. Выставление оценок.

17. Домашнее задание:

2.Напишите письмо Обломову от своего имени, поговорив с адресатом по интересующим вас вопросам.

Урок разработан с целью помочь учащимся осмыслить образ главного героя с точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной.

Описание разработки

Цель урока:

подчеркнуть и доказать убедительность, жизненность образа Обломова, его внутреннюю сложность, ведущую к неоднозначным оценкам, показать связь образа с литературными предшественниками, с образами русского фольклора и сделать вывод, что Обломов — «коренной народный наш тип», и указать на гоголевские традиции изображения жизни.

Основной вопрос урока — прав ли Добролюбов, утверждая, что «в каждом из нас сидит значительная часть Обломова? Действительно ли Обломовых — «легион»?

Ход урока.

1. Проверка домашнего задания.

2. Запись темы урока, эпиграфа.

…капитальная вещь, какой равных давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Обломова, перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет – это то, что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временной в настоящей публике. (Л.Н.Толстой)

— Как вы понимаете эти высказывания?

Просмотр фрагмента фильма

Беседа по вопросам

— В начале романа мы видим Обломова лежащим в постели полдня. Как это связано с образами русского фольклора? В чем символический смысл этой сцены?

— В сне Обломова Гончаров называет сказку о Емеле-дурачке «злой и коварной сатирой на наших прадедов». Какой смысл выявляется при сближении образа Обломова с Емелей?

— В одной из статей о романе портрет Обломова сравнивается с античной статуей. Есть ли в этом основания для сопоставления?

— Почему не осуществились юношеские мечты Обломова?

— Каков композиционный смысл изображения многочисленных гостей Обломова? Почему автор делает их представителями разных социальных слоев?

— Чем же интересен для нас образ главного героя романа?

— Как и почему энергичный, озорной, пытливый Илюша Обломов превратился в неподвижного, апатичного Илью Ильича Обломова?

Как же должна быть устроена жизнь, чтобы не погибал в ней человек, не прятался от нее, не съеживался от ее прикосновений? В чем залог полноценного, деятельного бытия? Или жизнь и угасание Обломова – это допустимый, возможный, законный ее вариант?

— Почему слово «другой» и соотнесение себя с «другими» оскорбило Обломова?

— Что имеет в виду Обломов, утверждая: «Наше имя — легион

Работа в группах

Вопросы и задания для группы 1.

2. Сопоставьте Обломова с приходящими к нему гостями. Что в них общего? Каков композиционный смысл изображения многочисленных гостей Обломова? Почему автор делает их представителями разных социальных слоев?

Читайте также:

- Сочинение про планету маленького принца

- Культура казахстана в современном мире сочинение

- Если больному после разговора с врачом не стало легче то это плохой врач сочинение

- Сочинение сколько нужно денег для счастья

- Преступление и раскаяние сочинение

Кадр из фильма «Несколько дней из жизни Обломова»

Илья Ильич Обломов, герой романа И.А Гончарова «Обломов», — герой русской литературы, истолковавшийся противоречивым образом. Очень широко известна точка зрения Н.А.Добролюбова, которую он выразил в своей статье «Что такое обломовщина?». Именно в ней Обломов трактовался отрицательно, олицетворяя в себе «прямое порождение и воплощение всей крепостнической системы».

В герое романа мы можем заметить два типа — «золотое сердце» и «русскую лень». О «золотом сердце» Обломова говорят такие его качества, как доброта, мягкость, мечтательность и честность, а о «русской лени» — наличие инфантильности, лени, апатии, бездействия и нерешительности.

После прочтения романа можно сразу нарисовать в голове картину, на которой будет изображена жизнь Ильи Ильича: детство героя протекало в сонной Обломовке, в которой царил вечный покой и умиротворение, и как раз с самого детства герой был лишен необходимой ему свободы, он был испорчен и избалован чрезмерным вниманием своих родителей и многочисленных нянек. После он пошел в пансион, который находился рядом с родительской деревней, и его всегда забирали домой. Школьный приятель Андрей Штольц частенько выполнял за Обломова домашнее задание. То есть, с самых юных лет Обломов привык к полному бездействию, привык, что все делают за него и для него. Взрослый Обломов теперь живет в Петербурге на Гороховой улице. И отныне лежание на диване — это его определенный образ жизни.

Вернемся к Андрею Штольцу. Как известно, в произведении он предстает антиподом Обломова. Понятие «антиподы» в литературе означает двух людей в аюсолютно противоположным мировоззрением. Безусловно, Обломов и Штольц — разные, ничем не похожие друг на друга, люди. Штольц — очень активный человек, самостоятеленый, независимый, уверенный в себе. Кажется, он успевает все: зарабатывать деньги, быть в курсе всех новостей, заниматься благотворительностью. Но несмотря на все положительные качества, у Штольца нет того самого «золотого сердца», ему не хватает доброты, нежности и мягкости.

Давайте все же разберемся и ответим на вопрос — «Почему Обломов постоянно лежит на диване?».

Обломов на диване. Иллюстрация.

Первая причина — это, конечно, его социальное положение. Он — помещик, и этот статус позволяет ему быть свободным от множества занятий. Он — барин, и за него всю работу выполняют слуги.

Вторая причина — это воспитание. Личность слабого и неактивного человека сформировалась еще в детстве нашего героя.

Третьей причиной являеется то, что истинную реальность Обломов не приемлет, она его пугает. Ему больше по душе лежать и мечтать,мечтать,мечтать… о той жизни, которую он видел в детстве. Он «пропитывается» обломовщиной, в его сознании сформировался недосягаемый идеал жизни.

Критик Добролюбов назвал обломовщину «гнусной привычкой получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других». Ведь именно обломовщина помешала главному герою жить полноценно жизнью, полную радостей.

Дорофеева Александра

Многие связывают образ Обломова с ленью и ничего не деланием. Его считают просто апатичной и гедонистически настроенной личностью, которая только и думает о том, как лежать на диване. На самом деле образ этот гораздо глубже и поступки, отношение к действительности главного героя романа Гончарова имеют под собой существенную подложку.

Русская культура всегда являлась культурой созерцательной. Равно и русский человек более склонен к созерцательности и философии. Элементарный факт просторности земли, неохватности этих просторов навевают мысль о таком глобальном и созерцательном мышлении.

Антитезой этому выступает западное отношение к миру – активное и экспансивное. Олицетворением этого отношения является Штольц, он отеняет Обломова, но на самом деле не является непременно нужным героем для того чтобы дать понять главного героя через антитезу. Гончаров создает такое противопоставление, но, к примеру, Обломов в нем не нуждается для того чтобы существовать, он не существует через противопоставление, он существует через созерцание.

Как узнает читатель из романа, Обломов – философ, он ничего не делает не из лени, но из понимания тщетности бытия. Он не видит смысла к чему-либо стремиться, когда отсутствует высшая цель для этого, в отличие от западного типа – Штольца, который просто активен бодр и весел без причины. Хотя, по сути, такая его бодрость является даже немного странной и искусственной, в отличие от Обломова, который искренне ничего не делает.

Только любовь как высшая ценность заставляет действовать Обломова. Ради этого он способен полностью поменяться и полностью меняется. Причем эти перемены не требуют от него никаких усилий, они естественны, в отличие от того когда Штольц навязывает ему свои диеты и социальную активность.

Этот факт подчеркивает чистоту личности главного героя и об этом открыто говорит и сам автор: «Душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук его». Илья Ильич действительно чист своими помыслами, его даже не запятнала идея прогресса, которой полностью подвержен Штольц.

Хотя Обломов является и барином, на самом деле он близок к народу и не сказать, чтобы существенным образом отличался от Захара и «еще трехсот Захаров», которые обитают в Обломовке. Через образ главного героя автор исследует народ, подлинные его особенности его архетипов. Резюмируя, этот народ выглядит как нечто мечтательное, способное забыться в собственных грезах, но при этом имея ясное понимание об иллюзорности бытия как такового.

Только ради высшего идеала, в частности любви, этот народ способен действовать. В этом подлинность и искренность его.

Картинка к сочинению Обломов — коренной народный наш тип

Предыдущая

СочиненияСочинение про лагерь Артек

Следующая

СочиненияСочинение Зимнее утро (описание зимнего утра)

Пример сочинения 1

Роман Гончарова появился в период подготовки очень важных социальных перемен, прежде всего отмены крепостного права, когда особенно остро встал вопрос об историческом прошлом и будущем развитии «просыпавшейся России».

Н.А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» увидел в «Обломове» кризис и распад старой крепостнической Руси. Илья Ильич Обломов — «коренной народный наш тип», символизирующий лень, бездействие и застой всей крепостнической системы отношений. Он — последний в ряду «лишних людей» — Онегиных, Печориных, Бельтовых и Рудиных. Подобно своим старшим предшественникам, Обломов заражен коренным противоречием между словом и делом, мечтательностью и практической никчемностью. Но в Обломове типичный комплекс «лишнего человека» доведен до парадокса, до логического конца, за которым — распад и гибель человека. Гончаров, по мнению Добролюбова, глубже всех своих предшественников вскрывает корни обломовского бездействия.

Так сложилась и окрепла одна точка зрения на роман Гончарова «Обломов», на истоки характера главного героя. Но уже среди первых критических откликов появилась иная, противоположная оценка романа. Она принадлежит либеральному критику А.В. Дружинину, написавшему статью « «Обломов», роман Гончарова».

Дружинин тоже полагает, что характер Ильи Ильича отражает существенные стороны русской жизни, что « «Обломова» изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиною». Но, по мнению Дружинина, «напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его «улиткою» весь этот строгий суд над героем показывает одну поверхностную и быстропреходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви».

Добролюбов, размышляя об обломовщине, выявляя ее социальную суть, отвлекался от конкретного «этого именно» Ильи Ильича. Дружинин, размышляя об Обломове и Обломовых разных времен и земель, отвлекался от конкретных социальных вопросов «сегодняшней» русской жизни.

Дружининский подход к осмыслению Обломова и обломовщины не стал популярным в XIX веке. С энтузиазмом большинством была принята добролюбовская трактовка романа. Однако, по мере того как восприятие «Обломова» углублялось, открывая читателю новые и новые грани своего содержания, дружининская статья стала привлекать внимание. Уже в советское время М.М. Пришвин записал в дневнике: « «Обломов». В этом романе внутренне прославляется русская лень и внешне она же порицается изображением мертво-деятельных людей (Ольга и Штольц). Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское «неделание».

Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлено обломовскому покою»

Писарев в своей статье « «Обломов». Роман И.А. Гончарова» (1859), как и Добролюбов и Дружинин, резко отделяет произведение Гончарова от так называемой обличительной литературы. Это явление иного масштаба. В романе «Обломов», по мнению критика, «общечеловеческий интерес» соглашен с «народным и современным». «Мысль г. Гончарова, проведенная в его романе, — подчеркивает критик, — принадлежит всем векам и народам, но имеет особенное значение в наше время, для нашего русского общества».

Писарев дает свое объяснение умственной апатии, которая владеет героем романа: Илья Ильич не может найти удовлетворительного ответа на вопрос: «Зачем жить? к чему трудиться?» Апатия русского героя, по мысли критика, сродни байронизму. И здесь и там в основе — сомнение в главных ценностях бытия. Но байронизм — это «болезнь сильных людей», в нем доминирует «мрачное отчаяние». А апатия, с ее стремлением к покою, «мирная», «покорная» апатия — это и есть обломовщина. Это болезнь, развитию которой «способствуют и славянская природа и жизнь нашего общества» [28, стр. 74].

Самое существенное в Обломове то, считает критик, что он человек переходной эпохи. Такие герои «стоят на рубеже двух жизней: старорусской и европейской и не могут шагнуть решительно из одной в другую». Промежуточностью положения таких людей объясняется и дисгармония «между смелостию их мысли и нерешительностию действий».

В более поздних статьях Писарев будет совсем иначе оценивать творчество Гончарова: в романе «Обломов» он будет находить не «глубокую мысль», а лишь «шлифование подробностей», в главном герое — не оригинальный образ, а повторение Бельтова, Рудина и Бешметева, а психологию Ильи Ильича будет объяснять лишь «неправильно сложившимся темпераментом» [28, стр. 77]. В литературе о Писареве отмечалось не раз, что эта перемена в суждениях критика объясняется в какой-то мере влиянием резких оценок, которые дал Гончарову и его роману Герцен. Кроме того, заметно сказалось возросшее негативное отношение Писарева к Гончарову-цензору.

В течение года после публикации романа появилось около десятка рецензий, посвященных ему. Критики по-разному восприняли и оценили «Обломова». Но в одном сходились практически все: история Ильи Ильича впрямую соотнесена в романе с вопросом о прошлом и настоящем страны. Признал это в статье «Русская апатия и немецкая деятельность» (1860) и будущий почвенник А.П. Милюков. Но, в отличие от многих, писавших об «Обломове», он увидел в романе клевету на русскую жизнь.

Вопрос о национальных началах русской жизни — как они представлены в романе «Обломов» — был важен для Ап. Григорьева. Заинтересованное отношение Ап. Григорьева к Гончарову объяснялось тем, что у этого романиста «отношение к почве, к жизни, к вопросам жизни стоит на первом плане».

Но даже громадный талант, по мнению критика, не спас Гончарова от односторонности во взглядах на обломовский мир. Так, в «Сне Обломова» поэтическую картину жизни портит «неприятно резкая струя иронии в отношении к тому, что все-таки выше штольцевщины и адуевщины». Нельзя, считал Ап. Григорьев, с помощью холодного анализа, как «анатомическим ножом», рассечь обломовский мир, потому что «бедная обиженная Обломовка заговорит в вас самих, если только вы живой человек, органический продукт почвы и народности». Обломовка для Ап. Григорьева — та родная «почва», перед правдой которой «склоняется в смирении Лаврецкий», герой «Дворянского гнезда», в которой «обретает он новые силы любить, жить и мыслить». Таким отношением Ап. Григорьева к миру Обломовки объясняется резкость, с которой он отозвался о статье «Что такое обломовщина?» в письме к М.П. Погодину (1859): «…только [Добролюбов] мог такою слюнею бешеной собаки облевать родную мать, под именем обломовщины…».

В явных и скрытых спорах об «Обломове» выявлялись расхождения критиков не только в оценке самого романа, но и в понимании важнейших вопросов русской жизни в целом.

Человечность, доброта — эти качества выделил в Обломове Иннокентий Анненский (статья 1892 г.). Из ее названия — «Гончаров и его Обломов» — видно, что критика интересует не только роман, но и его создатель. Статья написана человеком, который убежден, что литературное произведение, так сказать, растет во времени, обнаруживая все новые и новые дополнительные, «сегодняшние» смыслы. Оно живет как отражение в сознании читателя, и это «отражение» и есть предмет критического разбора. Поэтому в статье Анненского подчеркнуты личностная интонация, личностные оценки и выводы. Тезис о том, что в своем романе Гончаров описал психологически близкие ему типы личности, будет подробно развит в работах начала XX в., в частности в трудах Е.А. Ляцкого.

Давно отмеченную объективность Гончарова Анненский толкует как преобладание живописных, зрительных элементов над слуховыми, музыкальными, описания над повествованием, «материального момента над отвлеченным», «типичности лиц над типичностью речей», отсюда — исключительная пластичность, «осязательность» образов.

«Трудную работу объективирования» критик не оценивает как «безразличность в поэтическом материале»: между автором и его героями «чувствуется все время самая тесная и живая связь». Обломов для Гончарова — тип «центральный», он «служит нам ключом и к Райскому, и к бабушке, и к Марфиньке, и к Захару». Итоговая мысль критика: «В Обломове поэт открыл нам свою связь с родиной и со вчерашним днем, здесь и грезы будущего, и горечь самосознания, и радость бытия, и поэзия, и проза жизни; здесь душа Гончарова в ее личных, национальных и мировых элементах».

Анненскому, человеку рубежа веков, уже ясно, что штольцевская претензия на роль «деятеля» в русской жизни оказалась несостоятельной. Поэтому и позиция Обломова ему кажется не только понятной, но и в какой-то мере оправданной: «Не чувствуется ли в обломовском халате и диване отрицание всех этих попыток разрешить вопрос о жизни?». Анненский дает достаточно субъективный, но яркий, запоминающийся образ деятельного друга Ильи Ильича: «Штольц — человек патентованный и снабжен всеми орудиями цивилизации, от Рандалевской бороны до сонаты Бетховена, знает все науки, видел все страны: он всеобъемлющ, одной рукой он упекает Пшеницынского братца, другой подает Обломову историю изобретений и открытий; ноги его в это время бегают на коньках для транспирации; язык побеждает Ольгу, а <ум> занят невинными доходными предприятиями».

Пример сочинения 2

В этом романе разрешается обширная общечеловеческая психологическая задача; эта задача разрешается в явлениях чисто русских, национальных, возможных только при нашем образе жизни, при тех исторических обстоятельствах, которые сформировали народный характер, при тех условиях, под влиянием которых развивалось и отчасти развивается до сих пор наше молодое поколение.

В этом романе затронуты и жизненные, современные вопросы настолько, насколько эти вопросы имеют общечеловеческий интерес; в нем настолько выставлены и недостатки общества, но выставлены не с полемической целью, а для верности и полноты картины, для художественного изображения жизни, как она есть, и человека с его чувствами, мыслями и страстями. Полная объективность, спокойное, бесстрастное творчество, отсутствие узких временных целей, профанирующих искусство, отсутствие лирических порывов, нарушающих ясность и отчетливость эпического повествования, – вот отличительные признаки таланта автора, насколько он выразился в последнем его произведении.

Мысль г. Гончарова, проведенная в его романе, принадлежит всем векам и народам, но имеет особое значение в наше время, для нашего русского общества. Автор задумал проследить мертвящее, губительное влияние, которое оказывают на человека умственная апатия, усыпление, овладевающее мало-помалу всеми силами души, охватывающее и сковывающее собою все лучшие, человеческие, разумные движения и чувства.

Эта апатия составляет явление общечеловеческое, она выражается в самых разнообразных формах и порождается самыми разнообразными причинами; но везде в ней играет главную роль страшный вопрос: «зачем жить? к чему трудиться» – вопрос, на который человек часто не может найти себе удовлетворительного ответа.

Этот неразрешенный вопрос, это неудовлетворенное сомнение истощают силы, губят деятельность; у человека опускаются руки, и он бросает труд, не видя ему цели. Один с негодованием и с желчью отбросит от себя работу, другой отложит ее в сторону тихо и лениво; один будет рваться из своего бездействия, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чем можно было бы наполнить душевную пустоту; апатия его примет оттенок мрачного отчаяния, она будет перемежаться с лихорадочными порывами к беспо

Анненский дает достаточно субъективный, но яркий, запоминающийся образ деятельного друга Ильи Ильича: «Штольц — человек патентованный и снабжен всеми орудиями цивилизации, от Рандалевской бороны до сонаты Бетховена, знает все науки, видел все страны: он всеобъемлющ, одной рукой он упекает Пшеницынского братца, другой подает Обломову историю изобретений и открытий; ноги его в это время бегают на коньках для транспирации; язык побеждает Ольгу, а <ум> занят невинными доходными предприятиями».

Пример сочинения 2

В этом романе разрешается обширная общечеловеческая психологическая задача; эта задача разрешается в явлениях чисто русских, национальных, возможных только при нашем образе жизни, при тех исторических обстоятельствах, которые сформировали народный характер, при тех условиях, под влиянием которых развивалось и отчасти развивается до сих пор наше молодое поколение.

В этом романе затронуты и жизненные, современные вопросы настолько, насколько эти вопросы имеют общечеловеческий интерес; в нем настолько выставлены и недостатки общества, но выставлены не с полемической целью, а для верности и полноты картины, для художественного изображения жизни, как она есть, и человека с его чувствами, мыслями и страстями. Полная объективность, спокойное, бесстрастное творчество, отсутствие узких временных целей, профанирующих искусство, отсутствие лирических порывов, нарушающих ясность и отчетливость эпического повествования, – вот отличительные признаки таланта автора, насколько он выразился в последнем его произведении.

Мысль г. Гончарова, проведенная в его романе, принадлежит всем векам и народам, но имеет особое значение в наше время, для нашего русского общества. Автор задумал проследить мертвящее, губительное влияние, которое оказывают на человека умственная апатия, усыпление, овладевающее мало-помалу всеми силами души, охватывающее и сковывающее собою все лучшие, человеческие, разумные движения и чувства.

Эта апатия составляет явление общечеловеческое, она выражается в самых разнообразных формах и порождается самыми разнообразными причинами; но везде в ней играет главную роль страшный вопрос: «зачем жить? к чему трудиться» – вопрос, на который человек часто не может найти себе удовлетворительного ответа.

Этот неразрешенный вопрос, это неудовлетворенное сомнение истощают силы, губят деятельность; у человека опускаются руки, и он бросает труд, не видя ему цели. Один с негодованием и с желчью отбросит от себя работу, другой отложит ее в сторону тихо и лениво; один будет рваться из своего бездействия, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чем можно было бы наполнить душевную пустоту; апатия его примет оттенок мрачного отчаяния, она будет перемежаться с лихорадочными порывами к беспорядочной деятельности и все-таки останется апатиею, потому что отнимет у него силы действовать, чувствовать и жить.

У другого равнодушие к жизни выразиться в более мягкой бесцветной форме; животные инстинкты тихо, без борьбы, выплывут на поверхность души; замрут без боли высшие стремления; человек опустится в мягкое кресло и заснет, наслаждаясь своим бессмысленным покоем; начнется вместо жизни прозябание, и в душе человека образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волнение внешнего мира, которой не потревожит никакой внутренний переворот. В первом случае мы видим какую-то вынужденную апатию, – апатию и вместе с тем борьбу против нее, избыток сил, просившихся в дело и медленно гаснущих в бесплодных попытках; это байронизм, болезнь сильных людей. Во втором случае является апатия покорная, мирная, улыбающаяся, без стремления выйти из бездействия; это обломовщина, как назвал ее г. Гончаров.

Огромная идея автора во всем ее величии своей простоты улеглась в соответствующую ей рамку. По этой идее построен весь план романа, построен так обдуман, что в нем нет ни одной случайности, ни одного вводного лица, ни одной лишней подробности; чрез все отдельные сцены проходит основная идея, и между тем во имя этой идеи автор не делает ни одного уклонения от действительности, не жертвует ни одной частностию во внешней отделке лиц, характеров и положений…

(Д.И. Писарев. «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова»)

Илья Ильич Обломов, герой романа, олицетворяет в себе ту умственную апатию, которой Гончаров придал имя обломовщины. Слово обломовщина не умрет в нашей литературе: оно составлено так удачно, оно так осязательно характеризует один из существенных пороков нашей русской жизни, что, по всей вероятности, из литературы оно проникает в язык и войдет во всеобщее употребление.

Посмотрим, в чем же состоит эта обломовщина. Илья Ильич стоит на рубеже двух взаимно противоположных направлений: он воспитан под влиянием обстановки старорусской жизни, привык к барству, к бездействию и к полному угождению своим физическим потребностям и даже прихотям; он провел детство под любящим, но неосмысленным надзором совершенно неразвитых родителей, наслаждавшихся в течение нескольких десятков лет полною умственной дремотой… Он изнежен и избалован, ослаблен физически и нравственно… Кормление на убой, сон вволю, поблажка всем желаниям и прихотям ребенка…, и тщательное удаление от всего, что может простудить, обжечь, ушибить или утомить его, – вот основные начала обломовского воспитания. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успели сделать труды родителей и нянек…

Гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных привычек, а от других – развила в нем апатическую неподвижность и повергла в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим обуславливается, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную сторону его личности… Он раб каждой женщины, каждого встречного…

(Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?»)

Обломов – единственный человек в романе, единственный, чье существование не исчерпывается принятой на себя ролью. В предстоящей свадьбе его больше всего пугает то, что он, Обломов, превратится в «жениха», приобретет определенный, однозначный статус… Гладкому, «мраморному» Обломову нечем зацепиться за других. Он не способен расщепить свою личность на роль мужа, помещика, чиновника. Он – просто человек

(П. Вайль, А. Генис. «Родная речь»)

Читайте также: Сочинение по роману Герой нашего времени Лермонтова 9 класс рассуждение

Нежная, любящая натура Обломова вся озаряется через любовь – и может ли быть иначе, с чистою, детски ласковой русской душой, от которой даже ее леность отгоняла растление с искушающими помыслами. Илья Ильич высказывался вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, не осталась слепа перед теми сокровищами, что перед ней открылись…

(А.В. Дружинин. «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова»)

«Обломов» – капитальная вещь, которой давно, давно не было… Но что приятнее… это что «Обломов» имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике.

(Л.Н. Толстой)

Пример сочинения 3

Роман И.А. Гончарова «Обломов» был написан в 1859 году. Почти сразу же он вызвал бурную дискуссию и полемику как в литературоведческих кругах, так и среди широкой общественности. Самые известные критики того времени обращались к разбору этого произведения. Но и спустя века оно вызывает живейший интерес.

Знаменитая статья Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» (1859) появилась сразу же вслед за романом и в сознании многих читателей с ним как бы срослась. Илья Ильич, утверждал Добролюбов, — жертва той общей для дворянских интеллигентов неспособности к активной деятельности, единству слова и дела, которые порождены их «внешним положением» помещиков, живущих за счет подневольного труда. «Ясно, — писал критик, — что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек чего-то ищущий, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства».