«Золотое сердце или русская лень»

Замысел

романа «Обломов» у Гончарова возник в 1847 году, сразу же после опубликования

«Обыкновенной истории». Работа над ним протекала в период оживления

общественной жизни, связанной с подготовкой крестьянской реформы. Крымская

война, обнажившая несостоятельность царизма и феодальных отношений в стране,

заставила мысливших людей задуматься о роли дворянской интеллигенции, об

отношении к крестьянству.

Во многих произведениях писателей второй половины 50-х годов раскрывалась

отвратительная сущность крепостничества. Но только Гончаров в романе «Обломов»

с такой широтой раскрыл тему оскудения, деградации крепостнического дворянства,

столь актуальную для своего времени. Никто до Гончарова не показал так широко и

глубоко, какое губительное действие на душевный облик, на характер людей

оказывает паразитическая, бездеятельная жизнь.

В

романе «Обломов» читатель прослеживает, как условия помещичьего быта и

дворянского воспитания порождают в герое апатию, безволие, равнодушие. В Илье

Ильиче собраны качества человека, сложившегося в условиях крепостнической

действительности. Он не способен к труду, а там, где нет труда, начинаются

застой, распад, гниение.

«Я старался показать в «Обломове» — писал Гончаров, — как и отчего у нас люди

превращаются прежде времени в… кисель-климат, среда,

протяжение — захолустья, дремотная жизнь — и всё частные, индивидуальные у

каждого обстоятельства».

Жизнь Обломова прослеживается писателем с

семилетнего возраста до его смерти, охватывая 37-летний период. Именно образом

Ильи Ильича Обломова Гончаров решает главный конфликт в романе: борьбу нового

со старым.

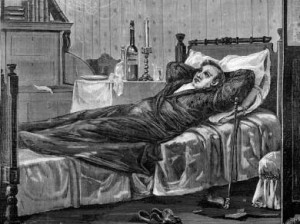

Знакомя читателя со своим героем, лежащим на диване на Гороховой улице,

писатель отмечает и привлекательные черты его характера: мягкость, простоту,

великодушие и доброту. Вместе с тем с первых страниц романа Гончаров показывает

и слабости личности Обломова – апатию, лень, «отсутствие всякой определённой

идеи, всякой сосредоточенности…» Автор окружает своего героя предметами (

туфли, халат, диван), сопровождающими его в течение всей жизни и

символизирующими Обломовскую неподвижность и бездействие.

Для

помещиков, которых Добролюбов назвал Обломовцами, жизнь – вечный праздник.

Воспитанный с детских лет в таком духе, Илья Ильич не имеет представления о

труде. «Труд и скука – это у него были синонимы». Он сам говорит об этом: «Кто

же я? Что я такое? Пойдите спросите у Захара, и он скажет вам: «барин!» «Да, я

барин и делать ничего не умею!»

Сознавая это, Обломов не пытается изменить что-либо. Даже любовь, преобразившая

Илью Ильича на время, не спасла его. Причём он и любовь воспринимает как

тяжёлую обязанность, ибо она лишила его сна и покоя. Обломова преследует боязнь,

что Ольга его не любит. И в любви он остался эгоистом. Писатель убедительно

показывает изменение характера Обломова, раскрывает причины, обусловившие

превращение резвого и смышленого мальчика в увальня и лежебоку. Крепостническая

среда и барское воспитание сделали его таким.

Обломов в сущности отгородился от жизни. Жизнь с её заботами, волнениями

,постоянным трудом страшит Илью Ильича, и он хочет отсидеться от нее в тихой

квартире на Гороховой улице.

Лень,

бездумность, апатия Обломова удачно переданы в его портрете: «…это человек лет

тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми

глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в

чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на

полуотворённые губы, пряталась в складках лба…»

Окружающая обстановка, быт тоже призваны подчеркнуть бездеятельность и

апатичность героя. “Вид кабинета…поражал господствующей в нём запущенностью и

небрежностью».Тяжелые, аляповатые стулья, гладкие этажерки, осевший вниз задок

дивана с отклеивающимся деревом, повисшая около картин в виде фестов паутина,

покрытое слоем пыли зеркало, ковры в пятнах, тарелки с обглоданными косточками,

стоящие со вчерашнего ужина, две-три книги, покрытые пылью, чернильница, в

которой обитают мухи,- всё это выразительно характеризует Обломова, его

безразличное отношение к жизни, духовный застой.

Очень

важна в композиции произведения девятая глава – «Сон Обломова», где воссоздана

картина детства героя, показана жизнь Обломовки – условий, формировавших

мировоззрение и характер героя.

Гончаров описывает один день в Обломовке: «Тихо и сонно всё в деревне: безмолвные

избы отворены настежь, не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в

духоте». На этом фоне обрисованы обломовцы-равнодушные люди, не знающие, что

есть где-то города, иная жизнь. Такую же вялую, бессмысленную жизнь ведет и

владелец деревни-старик Обломов.

Ленивое переползание изо дня в день, бездеятельность, отсутствие жизненных

целей, идейных запросов, забот даже о материальной стороне существования-вот

что характеризовало быт обломовцев. Обитатели Обломовки во всём примитивны : в поступках,

в желаниях, они привыкли к однообразной жизни. «Их загрызает тоска, если завтра

не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра». Ведь всякие перемены

ведут за собой хлопоты, беготню. А обломовцы привыкли десятилетиями «сопеть,

дремать, зевать или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора».

В

условиях мертвящего покоя проходило воспитание Илюши. Впечатлительный ум

ребенка впитывал в себя всё отрицательное, что окружало его. Если бы Илюша,

живой и впечатлительный, был поставлен в другие условия жизни, если бы ему дали

другое воспитание, из него бы вышел полноценный человек, его душевные силы

получили бы высокое развитие и он мог бы сделать в жизни очень многое.

Ольга

на время смогла разбудить в Обломове жизнь, интерес к обществу. Он даже расстался

с привычным образом жизни, стал деятелен. «Встает он в семь часов,- пишет

Гончаров, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни

скуки…». Чувство к Ольге заполняет всё его одиночество, и он не может вернуться

к своим привычкам. Обломов сильно изменяется, мы узнаем новые черты его

характера: он застенчив в присутствии Ольги, старался быть молчаливым.

Но

любовь порядком измотала Илью, он который день на ногах, весь в делах,

разъездах, и покой становится идеалом счастья Обломова. Именно боязнь потерять

покой заставила его отказаться от любви к Ольге и найти пристанище в доме вдовы

Пшеницыной. Ему нужна была простодушная домохозяйка, которая умела бы делать

всё: печь пироги, держать хозяйство, штопать чулки, стирать, убирать. Которая

была бы заботлива и усердна. Под этот тип подходила Агафья Матвеевна. Илье

Ильичу достаточно было любить в ней пухленькие локотки с ямочками, оголенные

шею и грудь, а большего он и не требовал. Обломову нравился такой расклад дела,

как и прежде, он мог вести спокойную, тихую жизнь: спать до обеда, после обеда

и вечером. Его ничто не волновало, он был полностью на «попечении» у Марфы

Матвеевны, и на место горячей и пылкой любви к Ольге пришла обыкновенная

бытовая привязанность.

Под

уютным кровом дома Пшеницыной Илья Ильич находит желанное успокоение. А два

года спустя Обломов умирает от удара… Как жил он незаметно, так и умер.

«…Вечная тишина и ленивое переползание изо дня в день тихо остановили машину

жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто

остановились часы, которые забыли завести».

Золотое сердце Обломова сгубила русская лень…

Следует заметить, что для романа характерны фамилии говорящие. Например, их носят все второстепенные персонажи. Тарантьев происходит от слова «тарантул», журналист Пенкин – от слова «пенка», что намекает на поверхность и дешевизну его занятия. С их же помощью автор дополняет описание героев: фамилия Штольца с немецкого переводится как «гордый», Ольга — Ильинская потому, что принадлежит Илье, а Пшеницына – намек на злачность ее мещанского образа жизни. Однако все это, на самом деле, не характеризует героев полноценно, это делает сам Гончаров, описывая действия и думы каждого из них, раскрывая там потенциал или отсутствие оного.

Обломов – главный герой, что неудивительно, но герой не единственный. Именно через призму жизни Ильи Ильича видна жизнь иная, только вот, что интересно, Обломовская читателям кажется более занимательной и оригинальной, несмотря на то, что он не обладает характеристиками лидера и даже несимпатичен. Обломов, ленивый и грузный мужчина средних лет, может с уверенностью стать лицом пропаганды меланхолии, депрессии и хандры, но человек этот настолько нелицемерен и чист душой, что мрачный и спёртый флёр его почти незаметен. Он добр, тонок в любовных вопросах, искренен с людьми. Он задаётся вопросом: «Когда же жить?» — и не живёт, а только мечтает и ждёт подходящего момента для утопичной жизни, какая приходит в его сны и дрёмы. Он также задается великим гамлетовским вопросом: «Быть или не быть», — когда решается подняться с дивана или признаться Ольге в своих чувствах. Он так же, как Дон-Кихот Сервантеса, желает совершить подвиг, но не совершает, и поэтому винит за это своего Санчо Пансу – Захара. Обломов наивен, как ребёнок, и до того мил читателю, что возникает непреодолимое чувство защитить Илью Ильича и поскорее отправить его уже в идеальную деревню, где он сможет, держа за талию свою жену, прогуливаться с ней и заглядывать к повару в процессе готовки. Образ Обломова мы подробно разобрали в сочинении на эту тему.

Противоположность Обломова – Штольц. Человек, от которого и ведётся повествование и рассказ об «обломовщине». Он немец по отцу и русский по матери, следовательно, человек унаследовавший достоинства от обеих культур. Андрей Иванович с детства читал как Гердера, так и Крылова, прекрасно разбирался в «труженическом добывании денег, пошлом порядке и скучной правильности жизни». Для Штольца философичность Обломова равна древности и прошедшей моде на мысль. Он путешествует, работает, строит, взахлёб читает и завидует свободной душе друга, потому что сам он на свободную душу претендовать не смеет, а, может, просто боится. Образ Штольца мы подробно разобрали в сочинении на эту тему.

Переломный момент в жизни Обломова можно наречь одним именем – Ольга Ильинская. Она интересна, она особенна, она умна, она воспитана, она изумительно поёт и она влюбляется в Обломова. К сожалению, любовь её похожа на список определённых заданий, а сам возлюбленный для неё – не что иное, как проект. Узнав от Штольца особенности мышления своего будущего суженного, девушка загорается желанием сделать из Обломова «человека» и поводком своим считает безграничную и трепетную любовь его к ней. Отчасти, Ольга жестока, самолюбива и зависима от общественного мнения, но сказать, будто любовь её ненастоящая, значит плюнуть на все перипетии в отношениях полов, нет, скорее, её любовь особенная, но подлинная. Характеристика Ольги Ильинской тоже стала темой для нашего сочинения.

Агафья Пшеницына – женщина 30 лет, хозяйка дома, куда переехал Обломов. Героиня – хозяйственная, простая и добрая особа, которая нашла в Илье Ильиче любовь всей своей жизни, но не стремилась его менять. Ее характеризуют молчаливость, спокойствие, некая ограниченность кругозора. Агафья не задумывается о чем-то высоком, выходящем за рамки повседневности, зато она заботлива, трудолюбива и способна на самопожертвование ради возлюбленного. Подробнее женские образы в романе «Обломов» разобраны в эссе.

Тема

Как говорит Дмитрий Быков:

Герои Гончарова не стреляются на дуэли, как Онегин, Печорин или Базаров, не участвуют, как князь Болконский в исторических сражениях и написании российских законов, не совершают как в романах Достоевского преступлений и переступания через заповедь «Не убий». Все, что они делают, укладываются в рамки быта, но это лишь одна грань

Действительно, одна грань русского быта не может объять целого романа: роман делится и на социальные отношения, и на дружеские отношения, и на любовные… Именно последняя тема является главной и высоко оценивается критиками.

Тема любви воплощается во взаимоотношениях Обломова с двумя женщинами: Ольгой и Агафьей. Так Гончаров изображает несколько разновидностей одного и того же чувства. Эмоции Ильинской пропитаны самолюбованием: в них она видит себя, а уж потом своего избранника, хоть и любит его всем сердцем. Однако она дорожит своим детищем, своим проектом, то есть несуществующим Обломовым. Отношения Ильи с Агафьей другие: женщина полностью поддержала его стремление к покою и лености, боготворила его и жила заботой о нем и об их сыне Андрюше. Жилец подарил ей новую жизнь, семью, долгожданное счастье. Ее любовь – обожание до слепоты, ведь потакание капризам мужа привело его же к ранней смерти. Подробнее главная тема произведения описана в сочинении «Тема любви в романе Обломов».

Тема дружбы. Штольц и Обломов хоть и пережили влюбленность в одну и ту же женщину, не развязали конфликт и не предали дружбу. Они всегда дополняли друг друга, общались о самом важном и сокровенном в жизни обоих. Эти взаимоотношения укоренились в их сердцах еще с детства. Мальчики были разными, но отлично ладили между собой. Андрей находил успокоение и добросердечие в гостях у товарища, а Илья с радостью принимал его помощь в житейских делах. Подробнее об этом вы можете прочитать в эссе «Дружба Обломова и Штольца».

Поиск смысла жизни. Все герои ищут свой путь, отыскивая ответ на извечный вопрос о предназначении человека. Илья находил его в размышлении и нахождении духовной гармонии, в мечтах и самом процессе существования. Штольц обретал себя в вечном движении вперед. Подробно тема смысла жизни в романе «Обломов» раскрыта в эссе.

Проблемы

Основная проблематика «Обломова» состоит в отсутствии мотивации двигаться. Все общество того времени очень хочет, но не может проснуться и выйти из того ужасного удручающего состояния. Многие люди стали и становятся обломовскими жертвами до сих пор. Сущий ад — проживать жизнь мертвецом и не видеть никакой цели. Именно данную человеческую боль хотел показать Гончаров, прибегая за помощью к концепции конфликтности: здесь есть и конфликт между человеком и обществом, и между мужчиной и женщиной, и между дружбой и любовью, и между одиночеством и праздной жизнью в обществе, и между трудом и гедонизмом, и между ходьбой и лежанием и прочим, и прочим.

Проблема любви. Это чувство может изменить человека к лучшему, это превращение – не самоцель. Для героини Гончарова это было не очевидно, и она вложила всю силу своей любви в перевоспитание Ильи Ильича, не видя, как оно мучительно для него. Переделывая возлюбленного, Ольга не замечала, что выжимает из него не только плохие черты характера, но и хорошие. В страхе потерять себя Обломов не смог сберечь любимую девушку. Перед ним встала проблема нравственного выбора: либо остаться собой, но в одиночестве, либо играть всю жизнь другого человека, но ради блага супруги. Он выбрал свою индивидуальность, и в этом решении можно видеть эгоизм или честность – каждому свое.

Проблема дружбы. Штольц и Обломов выдержали испытание одной любовью на двоих, но не смогли урвать ни минуты из семейной жизни для сохранения товарищества. Время (а не ссора) разлучило их, рутина дней разорвала бывшие крепкими дружеские узы. От разлуки они оба проиграли: Илья Ильич окончательно себя запустил, а его друг погряз в мелочных заботах и хлопотах.

Проблема воспитания. Илья Ильич стал жертвой сонной атмосферы в Обломовке, где за него все делали слуги. Живость мальчика притупили бесконечные застолья и дремы, тупое оцепенение глуши наложило отпечаток на его пристрастия. Тема воспитания в романе «Обломов» становится понятнее в эпизоде «Сон Обломова», который мы проанализировали в отдельной статье.

Идея

Задача Гончарова состоит в том, чтобы показать и рассказать, что такое «обломовщина», раскрывая створки её и указывая как на положительные, так и на отрицательные её стороны и дать возможность читателю выбрать и решить, что для него первостепенно – обломовщина или реальная жизнь со всей своей несправедливостью, материальностью и деятельностью. Главная мысль в романе «Обломов» — описание глобального явления современной жизни, ставшего частью русского менталитета. Теперь фамилия Ильи Ильича стала нарицательной и обозначает не столько качество, сколько целый портрет человека, о котором идет речь.

Поскольку никто не принуждал дворян работать, и все за них делали крепостные, на Руси расцвела феноменальная лень, охватившая высшее сословие. Опора страны гнила от безделья, никак не способствуя ее развитию. Это явление не могло не вызывать опасения у творческой интеллигенции, поэтому в образе Ильи Ильича мы видим не только богатый внутренний мир, но и губительное для России бездействие. Однако смысл царствия лености в романе «Обломов» имеет политический подтекст. Недаром мы упомянули, что книга написана в период ужесточения цензуры. В ней есть скрытая, но, тем не менее, основная мысль о том, что в этой повальной праздности виноват авторитарный режим правления. В нем личность не находит себе применения, натыкаясь лишь на ограничения и страх наказания. Вокруг царит абсурд подобострастия, люди не служат, а прислуживаются, поэтому уважающий себя герой игнорирует порочную систему и в знак немого протеста не играет в чиновника, который все равно ничего не решает и не может изменить. Страна под жандармским сапогом обречена на регресс, как на уровне государственной машины, так и на уровне духовности и нравственности.

Чем закончился роман?

Жизнь героя оборвалась от ожирения сердца. Он потерял Ольгу, он потерял себя, он потерял даже свой талант – способность мыслить. Проживание с Пшеницыной не пошло ему на пользу: он погряз в кулебяке, в пироге с требухой, который поглотил и засосал бедного Илью Ильича. Его душу съел жир. Его душу съел отремонтированный Пшеницыной халат, диван, с которого он стремительно сползал в бездну внутренностей, в бездну требухи. Таков финал романа «Обломов» — мрачный, бескомпромиссный приговор обломовщине.

Чему учит?

Роман наглый. Обломов удерживает внимание читателя и помещает это самое внимание на целую часть романа в пыльную комнату, где главный герой не встаёт с постели и все кричит: «Захар, Захар!». Ну разве не вздор?! А читатель не уходит…и даже может лечь рядом, и даже укутаться в «восточный халат, без малейшего намёка на Европу», и даже не решать ничего по поводу «двух несчастий», а всё о них размышлять…Психоделический роман Гончарова очень любит убаюкивать читателя и подталкивает его парировать на тонкой грани между реальностью и сном.

Обломов — это не просто персонаж, это стиль жизни, это культура, это любой современник, это каждый третий житель России, каждый третий житель всего мира.

Гончаров писал роман о всеобщей мирской лени жить, чтобы самому преодолеть её и помочь людям справиться с данной болезнью, но получилось так, что он эту лень оправдал потому только, что с любовью описывал каждый шаг, каждую весомую идею носителя этой лени. Неудивительно, ведь «хрустальная душа» Обломова все ещё живёт в воспоминаниях его друга Штольца, его возлюбленной Ольги, его жены Пшеницыной и, наконец, в заплаканных глазах Захара, который продолжает ходить на могилку своего барина. Таким образом, вывод Гончарова – найти золотую середину между «хрустальным миром» и миром реальным, находя себе призвание в творчестве, любви, развитии.

Критика

Читатели 21 века редко роман читают, а если и читают, то не до конца. Некоторым любителям русской классики несложно согласиться с тем, что роман отчасти скучен, но скучен намеренно, нагнетающе. Однако это не пугает рецензентов, и многие критики с удовольствием разбирали и до сих пор разбирают роман по психологическим косточкам.

Одним из популярных примеров является работа Николая Александровича Добролюбова. В своей статье «Что такое обломовщина?» критик дал прекрасную характеристику каждому из героев. Причины лени и неспособности обустроить жизнь Обломова рецензент видит в воспитании и в первоначальных условиях, где личность была сформирована, или, скорее, не была.

Он пишет, что Обломов – «не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего–то ищущий в своей жизни, о чем–то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства».

Виссарион Григорьевич Белинский видел истоки апатии во влиянии целого общества, так как считал, что человек изначально – чистый холст, созданный природой, поэтому некое развитие или деградация той или иной персоны находятся на весах, принадлежащих непосредственно социуму.

Дмитрий Иванович Писарев, допустим, смотрел на слово «обломовщина», как на вечный и необходимый орган для организма литературы. «Обломовщина» по нему – порок русской жизни.

Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успели сделать труды родителей и нянек. На тепличное растение, не ознакомившееся в детстве не только с волнениями действительной жизни, но даже с детскими огорчениями и радостями, пахнуло струёй свежего, живого воздуха. Илья Ильич стал учиться и развился настолько, что понял, в чем состоит жизнь, в чем состоят обязанности человека. Он понял это умом, но не мог сочувствовать воспринятым идеям о долге, о труде и деятельности. Роковой вопрос: к чему жить и трудиться? – вопрос, возникающий обыкновенно после многочисленных разочарований и обманутых надежд, прямо, сам собою, без всякого приготовления, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича — писал критик в своей известной статье.

Детальнее всех «обломовщину» и его главного представителя оглядел Александр Васильевич Дружинин. Критик выделил 2 основные стороны романа – внешнюю и внутреннюю. Одна заключается в быте и практике ежедневной рутины, другая же занимает площадь сердца и головы любого человека, которая не перестаёт собирать толпы губительных мыслей и чувств о рациональности существующей действительности. Если верить критику, то Обломов омертвел потому, что предпочёл омертветь, а не жить в вечной непонятной суете, предательстве, корысти, денежном заточении и абсолютном равнодушии к красоте. Однако, Дружинин не считал «обломовщину» показателем затухания или гниения, он видел в ней искренность и совесть, и считал, что в этой положительной оценке «обломовщины» заслуга самого Гончарова.

Автор: Жанель Мурат

Сочинение: Хрустальная душа Обломова в романе «Обломов» (И.А. Гончаров)

(449 слов) Гончаров писал роман «Обломов» в течение двенадцати лет. Отдельно публиковался «Сон Обломова», который сам автор называл увертюрой всего произведения. Роман вышел в свет лишь в 1859 году в журнале «Отечественные записки». Главный герой произведения — уникальный персонаж в мире русской литературы. Ее индивидуальность обычно подчеркивается словосочетанием «хрустальная душа», которое полностью характеризует Обломова.

В дом к Илье Ильичу часто приходят люди, они ценят в нём собеседника, пытаются выяснить его мнение по поводу происходящих в городе событий и просят поучаствовать в том или ином мероприятии, но ничто не вызывает у Обломова интерес. Ничто не заставляет его встать с дивана и принять участие в жизни. Самый заветный и счастливый образ, греза Обломова – это имение его детства – Обломовка. Там, в этом земном раю для Ильи Ильича и была настоящая жизнь. Тот образец, к которому он стремится приблизить жизнь нынешнюю. Из нее он вынес те идеалы, которые притягивают к нему людей: он добр, отзывчив и равнодушен ко многим порокам современного ему общества. Но вместе с тем он вынес и недостатки: ему не хватает решительности, смелости и готовности принять поражение. Когда он влюбляется в Ольгу, то совершает благородные смелые поступки – например, заступается за неё, чтобы отстоять честь девушки. Но ему не хватает духа идти дальше. Хрустальная душа Ильи Ильича не готова принять грязь и боль мира. Ему страшно. А вдруг не получится? Человека, которого лишали инициативы в детстве, постоянно преследует страх неудачи, поражения. Он не знает, что поражение – часть пути к победе. У него нет таких примеров в опыте.

Андрей Штольц не зря столь тепло отзывается о своём друге, о его душевных качествах. Обломов хочет добра, мира и покоя для всех. Зачем волнения, страсти, переживания? Зачем так мучить себя? У него нет душевных сил на борьбу. Он не знает, что мрачная сторона жизни тоже обогащает душу. Что негативный опыт делает нас мудрее.

Обломов в какой-то степени обречен, так как боязнь запятнать и разрушить свою прекрасную фантазию, мечту о том, что могло бы случится, о реальную жизнь заставляет его хранить свою духовную чистоту, так и не обогатив её тем, что есть в настоящей жизни. Он добровольно лишает себя мира, обкрадывает свою душу, потому что не может принять всего, что есть в этом мире.

Обломов добр, он не хочет страдать, но не хочет страданий и для других. Гончаров снисходительно относится к своему персонажу. Он понимает, что в Илье Ильиче есть и положительные, и отрицательные стороны. Вероятно, именно это и делает Обломова настоящим.

Даже сам герой осознаёт, что в его душе, будто клад, спрятаны какие-то хорошие чувства, добрые намерения, но безынициативность, воспитанная в нём Обломовкой, и неумение выстоять перед жизненными неурядицами, похоронили это светлое начало в его душе навсегда. Не дали возможности прорасти и силе духа и воле, которые, без сомнений, могли быть воспитаны в этом человеке в других условиях.

Автор: Таисия Ишниазова

«Золотое сердце» Ильи Ильича Обломова

«Золотое сердце» Ильи Ильича Обломова

Первые дни мая. Они сочно-зеленые. Но жаркие, как в июле. Легко дышится только на рассвете. А рассветы кадят сиреневым туманом, легкой, как девичья косынка, прохладой.

Невесомым золотым шариком восходит солнце, и его лучи раздирают темень деревенского пригорка, что за ручьем. Затравеневшие берега ручья блестят бриллиантами капелек утренней росы.

Ни ветерка, ни даже легкого воздушного движения. А еще в недавние апрельские дни остервенело дул ветер, и, обветренные, издавали гулкий стон ракиты, свистяще шипели, ершась от сумасшедших порывов, молодые сосны и ели, скрипели, задевая стены хат, ветки кленов, вишенника и слив.

Сегодняшний утренний покой кажется непривычным и удивительным – как подарок умиротворенной природы. Беспрестанный бой соловьев, уханье выпи, усыпляющее кукование, восторженно-весенние клики журавлей на болотах, бекасиное блеянье, скрипы, посвисты дроздов и всего, что живет вокруг, — ничто не нарушает утреннего покоя. Все звуки сливаются с тишиной, покоряются ей.

В дом заходить не хочется. Прошедшим вечером попытался включить телевизор, но услышал только шипение. Что-то случилось: то ли с приставкой к антенне, то ли с самой антенной. Но досады не было: надоело слушать одни и те же сентенции по поводу сирийских, украинских и прочих англосаксонских «отравительных» и «санкционных» событий. Тут подоспели уже и армянские привычно-майданные дела…

Невидимым, удушающим смогом виснет над Россией и миром лихое время. А на ТВ – разгул пошлых откровений «любимых» актеров и актерок, престарелых сладострастников, потрясающих всю российскую публику неравными браками, взявших себе в жены или мужья внуков или внучек по возрасту.

А перед этим или после – бесконечные политические треп-шоу, бесплодные, ничего не решающие выступления примелькавшихся политических экспертов, заменивших медицинских целителей вроде Чумака или Кашпировского. Предсказания политических «экспертов» такие же бесчеловечные, безнравственные, губительные, что и шарлатанство бывших телевизионных «кумиров».

Всё это будет сдобрено предстоящим чемпионатом мира по хоккею, затем «футбольным мундиалем», которые я в свое, советское, время очень обожал, истово болел за своих спортивных кумиров, а теперь ненавижу. Ненавижу потому, что узрел в этом удивительное средство властных элит развлечь и отвлечь миллиарды людей от созданного богатейшими элитами социально-неправедного мира. Чувствую и понимаю, что в парадигме «хлеба и зрелищ!» таится жуткая, разрушающая сила. Она страшнее вулкана Йеллоустоун…

Не знаю, прав ли я в своих предположениях-ощущениях. Искренне хочу ошибиться…

Но все признаки РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ налицо. Я вижу, что растет численно порода человекоподобных существ. Страшная социальная селекция, имя которой ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ (для приличия названная СВОБОДОЙ), плодит нищету, животное приспособление и покорность, страх перед хозяевами жизни, скудоумие и падение нравственного духа у русских людей – основы российской государственности.

Находясь сейчас в деревне, соединившись с Природой, я нарочно перечитываю роман И.Гончарова «Обломов». Впервые я почувствовал странную, но удивительную Правду Ильи Ильича Обломова, несмотря на его безволие, названное ленью. Какая-то душевная правота заключена в его исповеди перед деятельным Штольцем, погруженным в бесплодное для него и человечества предпринимательство, несущее обязательное, неотвратимое зло, заложенное в буржуазных отношениях.

Тема «золотого сердца», обладателем которого был Илья Ильич, заложенная в романе, звучит ныне еще более злободневно, чем в эпоху крепостничества и зарождающихся буржуазных отношений. Лень Обломова – это протест против нового вида социального зла. «Золотое сердце» героя романа не принимает и не может принять неправедный мир уже существующий и чувствует, что мир Штольца, который он выстраивает, еще более страшен для человека и человечества.

«Чувственные» предвидения Обломова оказались правдой. На эту правду в советское время мы смотрели как на литературную метафору или миф, а теперь реальность буржуазных отношений окружает нас со всех сторон, и гибельность её выплескивается наружу не только в кемеровской «Зимней вишне», но и в физическом ощущении признаков мировой горячей войны. В признаках, которые свидетельствуют, что превращение людей, несмотря на достижения в КОМФОРТЕ, в нелюдей становится необратимым процессом. «Золотое сердце» Ильи Ильича, будь оно живо ныне, выдержало бы такого «массива» бездуховной жизни? Вопрос риторический…

Современные люди, следуя Штольцу, стремятся изо всех сил к КОМФОРТУ, желая овладеть всем, что их окружает.. И выбирают для этого все средства, в сущности своей, бесчеловечные.

Но «… какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит» ? (Мк. 8:36).

…Сижу на террасе своего деревенского дома. Безлюдье. В руках томик Гончарова. Умерший, но бессмертный Обломов зовет своим «золотым сердцем» к Правде. К той правде, которая не «повредит душе».

Солнце огненно вспыхнуло, брызнув над дальними холмами, и, достигнув их, упало за окоём.

Пронзительность этого дня мне по душе. Не хочется уставать, заставляю душу трудиться и любить «золотое сердце» Ильи Ильича Обломова…

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»

“Хрустальная душа”, томящаяся в безделье

Сюжет “Обломова” задумывался Гончаровым изначально как обобщенное жизнеописание бездеятельного, апатичного, уходящего в прошлое помещичьего класса. Авторская позиция по отношению к крепостному праву, существующему в России, должна была прозвучать в подробном описании жизни крепостника – помещика Ильи Ильича Обломова, бездумно проводящего время в загородной усадьбе. Первый том “Обломова”, повествующий большей частью о детстве Ильи Ильича, писался в соответствии с этим замыслом.

В последующих трех частях произведения

отношение Гончарова к главному герою меняется. Автор переносит его в городские условия и, усложняя сюжетную линию, показывает с помощью этого свое отношение к столичному обществу.

Разбор произведения, конечно же, нужно начать с первой части, несмотря на то, что завязка и развитие основного сюжета происходят в трех последующих. Вначале, рисуя жизнь основного героя, Ильи Ильича Обломова, автор характеризует его как доброжелательного и гостеприимного человека, в то же время обладающего необычайной склонностью к лени. И потом, для объяснения истоков его характера, Гончаров вводит сон героя, в котором показывает

его детство.

Начинается сон с повествования об идиллическом крае, где родился и вырос Обломов. Здесь описывается природа обломовского края. Ее безмятежность, конечно же, заметно преувеличена и порой даже граничит с чем-то сказочным.

Молочная река, кисельные берега…. Такие мечты получили свое воплощение в русских народных сказках. И люди тщетно пытались отыскать на земле сказочные места, где не нужно работать, а богатство и благополучие приходят сами собой. Именно таков Илья Ильич Обломов.

Он способен долго мечтать, упиваться своим воображением. Но он не может заставить себя сделать хоть что-нибудь, что должно было превратить мечту в реальность. Обломову намного проще упиваться своими мечтами, которые на самом деле никогда не осуществятся.

Как же может быть бездействие нормальным состоянием человека? Жизнь человеческая – это постоянное движение, постоянный поиск чего-то нового, новых впечатлений, наслаждений, постоянное стремление что-то сделать, что-нибудь изменить.

Обломов является удивительно беспечным человеком. Он не задумывается о собственном благополучии, его устраивает абсолютно все. И вот именно это делает его счастливым.

Трагедия же Обломова заключается именно в этом нежелании выглянуть за узкие рамки своего внутреннего мира, чтобы увидеть большой и прекрасный мир внешний. Постоянно пребывая в бездействии, человек опускается, деградирует. В жизни Обломова именно это и происходит. В его жизни постепенно не остается ничего, что можно было бы назвать словом “смысл”.

Полная бессмысленность существования – именно это мы и видим в романе. Постепенно пропадает всякое желание что-то делать, и человек катится по наклонной.

Далее идет описание помещичьего и крестьянского быта: помещики, основу жизни которых составляет вопрос о том, что выбрать на обед, и крестьяне, работающие изо дня в день на благо господ. Здесь уже впервые Гончаровым упоминается Штольц. Он должен будет стать обобщенным образом передового человека, включающим в себя твердость характера, гибкий ум, постоянную жажду действия, иначе говоря, отобразить полную противоположность Обломову.

Теперь перейдем к трем основным частям романа. Основной сюжетной линией здесь являются взаимоотношения между Ольгой Ильинской и Ильей Ильичом Обломовым. Однако вначале нужно рассмотреть авторскую позицию в отношении Обломова и Штольца.

В таком случае, прослеживая развитие любовной линии между Ольгой, Обломовым и Штольцем, мы сможем еще раз подчеркнуть тот или иной взгляд автора на личности этих двух персонажей.

Наделенный лишь самыми правильными и необходимыми чертами характера, Штольц, несомненно, нравится автору, как и читателю. Но в то же время, как и большинство из нас, Гончаров испытывает чувство симпатии к Илье Ильичу.

Отношение автора к обоим выражается через взаимные характеристики героев. И здесь надо поговорить о странной дружбе между этими двумя диаметрально противоположными людьми. Вряд ли дело лишь в детской, когда-то соединявшей их, привязанности.

Но что же тогда связывает их? Если дружбу Обломова можно объяснить необходимостью в сильном человеке, который всегда бы пришел на помощь его нерешительной и сонной натуре, то чем объяснить привязанность Штольца к Обломову? Думаю, что на этот вопрос можно ответить словами самого Андрея: “Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!”

Теперь можно подойти к любовному сюжету. Но прежде, чем описывать взаимоотношения Ольги с Обломовым и Штольцем, надо сказать об отношении автора к ней самой. Гончаров, несомненно, доброжелателен к своей героине. Она наделена такими чертами, как проницательность, уравновешенность, гордость. Восхищает автора и чувство долга, которым руководствуется героиня, возвышенность ее души, отражающаяся в ее прекрасном голосе.

Все это чувствуется и во внешнем облике Ольги. Она призвана быть как бы ангелом-хранителем Обломова, разбудить его уснувшую душу.

Как же раскрывает автор образ Обломова через его отношения с Ольгой?

Конечно, миссия Ольги с самого начала была обречена. Человек не может жить лишь любовью, не думая более ни о чем. Однако через нее автор открыл в Обломове, которому, по моему мнению, симпатизирует, множество положительных черт.

Описывая же отношения Ольги со Штольцем, Гончаров, правда, неявно, указывает на скрытый недостаток в натуре Штольца: правильному и передовому герою не хватает немного “безумных порывов”.

Судьбы же обоих героев, как бы то ни было, складываются относительно удачно. Штольц счастлив с Ольгой, а Обломов обретает свою Обломовку на Верхлевской улице и доживает там свой век с женщиной своей мечты. Эта развязка еще раз доказывает то, что авторская позиция носит положительный характер по отношению к обоим героям.

Уместно привести слова И. С. Тургенева: “Пока останется хоть один русский – до тех пор будут помнить Обломова”. Образ этот, действительно, жив и по сей день, нужно лишь оглянуться. Есть ли среди нас такие, которым не свойственны, пусть даже частично, черты Обломова, необычайно удачно отраженные автором?

И в тоже время, роман Гончарова “Обломов” заставляет нас понять, какой тягостной станет жизнь, если человек в ней не видит никакого смысла.

Особую роль в произведении играет символика. Символика — это одно из основных средств выражения авторской позиции, которое отражено в текстовых элементах, не влияющих на основное развитие сюжета, а, может быть, только предугадывающих его. Так, по картинкам, висевшим на стене в комнате Самсона Вырина, которые долго рассматривал рассказчик, мы можем судить о дальнейшем ходе событий. Картинки “изображали историю блудного сына”. На первый взгляд может показаться, что эти картинки рассказывают о жизненном пути Дуни. Но на самом деле образ блудного сына — это образ самого главного героя. Первая картинка говорит о том, что Самсон Вырин “уходит” от своей дочери. Ведь он совсем не верит в ее счастье, он даже не способен представить, что молодой гусар может жениться на Дуне. В разговоре с Минским в Петербурге Вырин сказал: “Отдайте мне… бедную мою Дуню. Ведь вы потешились ею; не губите ее понапрасну”. В этих словах проявляются как отцовские чувства, так и непонимание своей дочери, отсутствие веры в любовь. Дуня с Минским сразу договорились, что уедут вместе. Но почему они не сказали ничего об этом Самсону Вырину? Они полюбили друг друга, но можно предположить, что гусар не сразу решил жениться на дочери бедного станционного смотрителя, поэтому Дуня и Минский не могли ничего сказать. Отец, не доверяя молодому гусару и не веря в силу любви, разбил бы их счастье, а вместе с этим и их жизнь. “Что такое станционный смотритель?” — спрашивает Пушкин у читателей устами рассказчика в самом начале повести. “Сущий мученик четырнадцатого класса”, потому что его чин становится его жизнью, то есть он “ограничен”, он мыслит именно как “чиновник четырнадцатого класса”. И, конечно, по его логике, бедная девушка не может быть счастлива с богатым ротмистром, который только посмеется над ней и уж наверняка никогда не женится. Самсон Вырин при этом недальновиден. Дуня не решалась сама сесть в кибитку, и, может быть, у нее не хватило бы смелости это сделать, но ее отец сказал: “Чего ж ты боишься?., ведь его благородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви”. Самсон Вырин как бы сам определил судьбу своей дочери.

Но вернемся опять к символике произведения. На ограниченность, недальновидность Вырина намекает вторая картинка. На ней мы видим блудного сына, окруженного “ложными друзьями”. Действительно, и в другом случае Самсон Вырин поверил доктору, посоветовавшему здоровому гусару отдых и покой на несколько дней, даже и не подозревая, что этот доктор в сговоре с Минским. На третьей картинке изображен юноша, который пасет свиней и разделяет с ними трапезу; на его лице — глубокая печаль и раскаяние. Этот сюжет как бы подсказывает дальнейшую судьбу смотрителя, который за три или четыре года без Дуни превратился из “бодрого мужчины” в “хилого старика”. Он не мог простить себе, что отпустил дочь; одно упоминание о ней вызывало боль и горечь. И последняя картинка рассказывает нам о возвращении блудного сына, с чем ассоциируется “возвращение” отца к дочери уже после смерти, когда Дуня приезжает навестить отца и находит его на кладбище.

“Коллежский регистратор. / Почтовой станции диктатор” — слова Вяземского, приведенные Пушкиным как эпиграф к произведению. Самсон Вырин именно “диктатор” жизни Дуни, не оставляющий ей права выбора.

Ограниченность Самсона Вырина — это не просто свойство его индивидуального характера, она социально определена условиями его жизни. Осуждая станционного смотрителя, Пушкин тем не менее, как мне представляется, жалеет его, рассказывая о трагедии его неудавшейся жизни.

“Станционный смотритель” — это первое произведение в русской литературе, в котором создан образ “маленького человека”. В дальнейшем эта тема становится типичной для русской литературы. Она представлена в творчестве таких писателей, как Гоголь, Чехов, Л. Толстой, Гончаров и др.

Создание образа “маленького человека” — это тоже средство выражения авторской позиции. Но каждый автор по-своему решает эту проблему. Авторская позиция Пушкина, несомненно, выражена в осуждении ограниченности станционного смотрителя, но, осуждая, Пушкин все же не презирает этого “маленького человека”, как, например, Гоголь и Чехов (в “Шинели” и “Смерти чиновника”). Таким образом, в “Станционном смотрителе” Пушкин прямо не высказывает свою авторскую позицию, пряча ее в деталях, которые очень важны для понимания всего произведения в целом.

Заключается к просьбе богу Ивана

<span>Высказывая и записывая афоризмы, парадоксы и пользуясь удивительной инвалидностью феномена — этот феномен и его помощник зарабатывали себе на жизнь. Феномен он потому что у него от рождения не было рук и почти не мог ходить. Делал он все ногами, был гибок. Он очень умен, сообразителен, проницателен, грамотен, ловок, смекалист и циничен, но обещания свои держал (монету, которую обещал отдать нищему, отдал). Он сообразил как ему зарабатывать себе на жизнь, в этом нет ничего плохого, он зарабатывал как мог.</span>

Ы,ь,ъ — на эти буквы не придумаешь любое слово.

6 члена семьи Флинстоун

Сочинение на тему: Лень в романе Обломов, Гончаров

Лень

Роман “Обломов” был написан И. А. Гончаровым в период с 1847 по 1859 гг., как раз за несколько лет до ключевых изменений в сфере крепостного права в России. Главный персонаж произведения дворянин лет 30-35, который настолько разленился, что стал мешковатым, тучным и неинтересным. Как только его друзья не пытались вытащить в свет, но все время натыкались на ярое сопротивление.

Главные качества Обломова Ильи Ильича – это лень и мечтательность. Даже имя ему придумано для того, чтобы подчеркнуть однообразие и скуку в этом человеке. Он не был плохим или злым по натуре, а просто предпочитал любому другому занятию лежание на диване и бессмысленные размышления.

Автор подчеркнул, что даже халат, в который он любил спрятаться, был уже изрядно потертым.

Единственные люди, которых он хоть немного прислушивался, это друг детства Штольц и его знакомая Ольга Ильинская. Эта неординарная девушка сыграла в жизни Обломова особую роль. Уважая ее идеалы, он настолько увлекся ею, что смог отступить от своей лени и сонного состояния.

В течение некоторого времени Ольга была его возлюбленной, вследствие чего герой совершенно преобразился.

Однако ей нужны были решительные действия, так как любовь для Ольги была, прежде всего, долгом. В то же время Обломов неспособен был к такой рьяной активности, оттого у них и расстроились отношения. Его лень в очередной раз сыграла с ним злую шутку.

Со временем Ольга стала женой прагматичного Штольца, а Илья Ильич нашел для себе более удобную и выгодную партию Агафью Пшеницыну, которая все делала за него.

Агафья Матвеевна стала для него надежным тылом, отдушиной. Она пекла для Обломова пироги, угощала разнообразными яствами, штопала его устаревший халат и всячески заботилась о нем в особенности, когда он болел. Большей любви он и желать не мог. Для его ленивой натуры это был самый лучший вариант.

Даже Штольцы заметили, что он стал, наконец, спокойным и счастливым.

В Пшеницыной он нашел свою гармонию. Поэтому браку с ней он противиться не стал. Вскоре у пары появился сыночек, которого они в честь Штольца назвали Андрюшей.

И все-таки “обломовщина” сгубила главного героя. Долго так продолжаться не могло. Он не хотел прикладывать никаких усилий для достижения целей, да и целей у него особо не было.

Его апатия плохо повлияла не только на физическое развитие, но и явилась препятствием к духовному росту.

Loading…

Сочинение на тему: Лень в романе Обломов, Гончаров

Кадр из фильма «Несколько дней из жизни Обломова»

Илья Ильич Обломов, герой романа И.А Гончарова «Обломов», — герой русской литературы, истолковавшийся противоречивым образом. Очень широко известна точка зрения Н.А.Добролюбова, которую он выразил в своей статье «Что такое обломовщина?». Именно в ней Обломов трактовался отрицательно, олицетворяя в себе «прямое порождение и воплощение всей крепостнической системы».

В герое романа мы можем заметить два типа — «золотое сердце» и «русскую лень». О «золотом сердце» Обломова говорят такие его качества, как доброта, мягкость, мечтательность и честность, а о «русской лени» — наличие инфантильности, лени, апатии, бездействия и нерешительности.

После прочтения романа можно сразу нарисовать в голове картину, на которой будет изображена жизнь Ильи Ильича: детство героя протекало в сонной Обломовке, в которой царил вечный покой и умиротворение, и как раз с самого детства герой был лишен необходимой ему свободы, он был испорчен и избалован чрезмерным вниманием своих родителей и многочисленных нянек. После он пошел в пансион, который находился рядом с родительской деревней, и его всегда забирали домой. Школьный приятель Андрей Штольц частенько выполнял за Обломова домашнее задание. То есть, с самых юных лет Обломов привык к полному бездействию, привык, что все делают за него и для него. Взрослый Обломов теперь живет в Петербурге на Гороховой улице. И отныне лежание на диване — это его определенный образ жизни.

Вернемся к Андрею Штольцу. Как известно, в произведении он предстает антиподом Обломова. Понятие «антиподы» в литературе означает двух людей в аюсолютно противоположным мировоззрением. Безусловно, Обломов и Штольц — разные, ничем не похожие друг на друга, люди. Штольц — очень активный человек, самостоятеленый, независимый, уверенный в себе. Кажется, он успевает все: зарабатывать деньги, быть в курсе всех новостей, заниматься благотворительностью. Но несмотря на все положительные качества, у Штольца нет того самого «золотого сердца», ему не хватает доброты, нежности и мягкости.

Давайте все же разберемся и ответим на вопрос — «Почему Обломов постоянно лежит на диване?».

Обломов на диване. Иллюстрация.

Первая причина — это, конечно, его социальное положение. Он — помещик, и этот статус позволяет ему быть свободным от множества занятий. Он — барин, и за него всю работу выполняют слуги.

Вторая причина — это воспитание. Личность слабого и неактивного человека сформировалась еще в детстве нашего героя.

Третьей причиной являеется то, что истинную реальность Обломов не приемлет, она его пугает. Ему больше по душе лежать и мечтать,мечтать,мечтать… о той жизни, которую он видел в детстве. Он «пропитывается» обломовщиной, в его сознании сформировался недосягаемый идеал жизни.

Критик Добролюбов назвал обломовщину «гнусной привычкой получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других». Ведь именно обломовщина помешала главному герою жить полноценно жизнью, полную радостей.

Дорофеева Александра

Следует заметить, что для романа характерны фамилии говорящие. Например, их носят все второстепенные персонажи. Тарантьев происходит от слова «тарантул», журналист Пенкин – от слова «пенка», что намекает на поверхность и дешевизну его занятия. С их же помощью автор дополняет описание героев: фамилия Штольца с немецкого переводится как «гордый», Ольга — Ильинская потому, что принадлежит Илье, а Пшеницына – намек на злачность ее мещанского образа жизни. Однако все это, на самом деле, не характеризует героев полноценно, это делает сам Гончаров, описывая действия и думы каждого из них, раскрывая там потенциал или отсутствие оного. Обломов – главный герой, что неудивительно, но герой не единственный. Именно через призму жизни Ильи Ильича видна жизнь иная, только вот, что интересно, Обломовская читателям кажется более занимательной и оригинальной, несмотря на то, что он не обладает характеристиками лидера и даже несимпатичен. Обломов, ленивый и грузный мужчина средних лет, может с уверенностью стать лицом пропаганды меланхолии, депрессии и хандры, но человек этот настолько нелицемерен и чист душой, что мрачный и спёртый флёр его почти незаметен. Он добр, тонок в любовных вопросах, искренен с людьми. Он задаётся вопросом: «Когда же жить?» — и не живёт, а только мечтает и ждёт подходящего момента для утопичной жизни, какая приходит в его сны и дрёмы. Он также задается великим гамлетовским вопросом: «Быть или не быть», — когда решается подняться с дивана или признаться Ольге в своих чувствах. Он так же, как Дон-Кихот Сервантеса, желает совершить подвиг, но не совершает, и поэтому винит за это своего Санчо Пансу – Захара. Обломов наивен, как ребёнок, и до того мил читателю, что возникает непреодолимое чувство защитить Илью Ильича и поскорее отправить его уже в идеальную деревню, где он сможет, держа за талию свою жену, прогуливаться с ней и заглядывать к повару в процессе готовки. Образ Обломова мы подробно разобрали в сочинении на эту тему. Противоположность Обломова – Штольц. Человек, от которого и ведётся повествование и рассказ об «обломовщине». Он немец по отцу и русский по матери, следовательно, человек унаследовавший достоинства от обеих культур. Андрей Иванович с детства читал как Гердера, так и Крылова, прекрасно разбирался в «труженическом добывании денег, пошлом порядке и скучной правильности жизни». Для Штольца философичность Обломова равна древности и прошедшей моде на мысль. Он путешествует, работает, строит, взахлёб читает и завидует свободной душе друга, потому что сам он на свободную душу претендовать не смеет, а, может, просто боится. Образ Штольца мы подробно разобрали в сочинении на эту тему. Переломный момент в жизни Обломова можно наречь одним именем – Ольга Ильинская. Она интересна, она особенна, она умна, она воспитана, она изумительно поёт и она влюбляется в Обломова. К сожалению, любовь её похожа на список определённых заданий, а сам возлюбленный для неё – не что иное, как проект. Узнав от Штольца особенности мышления своего будущего суженного, девушка загорается желанием сделать из Обломова «человека» и поводком своим считает безграничную и трепетную любовь его к ней. Отчасти, Ольга жестока, самолюбива и зависима от общественного мнения, но сказать, будто любовь её ненастоящая, значит плюнуть на все перипетии в отношениях полов, нет, скорее, её любовь особенная, но подлинная. Характеристика Ольги Ильинской тоже стала темой для нашего сочинения. Агафья Пшеницына – женщина 30 лет, хозяйка дома, куда переехал Обломов. Героиня – хозяйственная, простая и добрая особа, которая нашла в Илье Ильиче любовь всей своей жизни, но не стремилась его менять. Ее характеризуют молчаливость, спокойствие, некая ограниченность кругозора. Агафья не задумывается о чем-то высоком, выходящем за рамки повседневности, зато она заботлива, трудолюбива и способна на самопожертвование ради возлюбленного. Подробнее женские образы в романе «Обломов» разобраны в эссе.

Тема

Как говорит Дмитрий Быков: Герои Гончарова не стреляются на дуэли, как Онегин, Печорин или Базаров, не участвуют, как князь Болконский в исторических сражениях и написании российских законов, не совершают как в романах Достоевского преступлений и переступания через заповедь «Не убий». Все, что они делают, укладываются в рамки быта, но это лишь одна грань Действительно, одна грань русского быта не может объять целого романа: роман делится и на социальные отношения, и на дружеские отношения, и на любовные… Именно последняя тема является главной и высоко оценивается критиками. Тема любви воплощается во взаимоотношениях Обломова с двумя женщинами: Ольгой и Агафьей. Так Гончаров изображает несколько разновидностей одного и того же чувства. Эмоции Ильинской пропитаны самолюбованием: в них она видит себя, а уж потом своего избранника, хоть и любит его всем сердцем. Однако она дорожит своим детищем, своим проектом, то есть несуществующим Обломовым. Отношения Ильи с Агафьей другие: женщина полностью поддержала его стремление к покою и лености, боготворила его и жила заботой о нем и об их сыне Андрюше. Жилец подарил ей новую жизнь, семью, долгожданное счастье. Ее любовь – обожание до слепоты, ведь потакание капризам мужа привело его же к ранней смерти. Подробнее главная тема произведения описана в сочинении «Тема любви в романе Обломов». Тема дружбы. Штольц и Обломов хоть и пережили влюбленность в одну и ту же женщину, не развязали конфликт и не предали дружбу. Они всегда дополняли друг друга, общались о самом важном и сокровенном в жизни обоих. Эти взаимоотношения укоренились в их сердцах еще с детства. Мальчики были разными, но отлично ладили между собой. Андрей находил успокоение и добросердечие в гостях у товарища, а Илья с радостью принимал его помощь в житейских делах. Подробнее об этом вы можете прочитать в эссе «Дружба Обломова и Штольца». Поиск смысла жизни. Все герои ищут свой путь, отыскивая ответ на извечный вопрос о предназначении человека. Илья находил его в размышлении и нахождении духовной гармонии, в мечтах и самом процессе существования. Штольц обретал себя в вечном движении вперед. Подробно тема смысла жизни в романе «Обломов» раскрыта в эссе.

Проблемы

Основная проблематика «Обломова» состоит в отсутствии мотивации двигаться. Все общество того времени очень хочет, но не может проснуться и выйти из того ужасного удручающего состояния. Многие люди стали и становятся обломовскими жертвами до сих пор. Сущий ад — проживать жизнь мертвецом и не видеть никакой цели. Именно данную человеческую боль хотел показать Гончаров, прибегая за помощью к концепции конфликтности: здесь есть и конфликт между человеком и обществом, и между мужчиной и женщиной, и между дружбой и любовью, и между одиночеством и праздной жизнью в обществе, и между трудом и гедонизмом, и между ходьбой и лежанием и прочим, и прочим. Проблема любви. Это чувство может изменить человека к лучшему, это превращение – не самоцель. Для героини Гончарова это было не очевидно, и она вложила всю силу своей любви в перевоспитание Ильи Ильича, не видя, как оно мучительно для него. Переделывая возлюбленного, Ольга не замечала, что выжимает из него не только плохие черты характера, но и хорошие. В страхе потерять себя Обломов не смог сберечь любимую девушку. Перед ним встала проблема нравственного выбора: либо остаться собой, но в одиночестве, либо играть всю жизнь другого человека, но ради блага супруги. Он выбрал свою индивидуальность, и в этом решении можно видеть эгоизм или честность – каждому свое. Проблема дружбы. Штольц и Обломов выдержали испытание одной любовью на двоих, но не смогли урвать ни минуты из семейной жизни для сохранения товарищества. Время (а не ссора) разлучило их, рутина дней разорвала бывшие крепкими дружеские узы. От разлуки они оба проиграли: Илья Ильич окончательно себя запустил, а его друг погряз в мелочных заботах и хлопотах. Проблема воспитания. Илья Ильич стал жертвой сонной атмосферы в Обломовке, где за него все делали слуги. Живость мальчика притупили бесконечные застолья и дремы, тупое оцепенение глуши наложило отпечаток на его пристрастия. Тема воспитания в романе «Обломов» становится понятнее в эпизоде «Сон Обломова», который мы проанализировали в отдельной статье.

Раскрытие образа Обломова через любовь

В жизни Ильи Ильича было две разных любви – стихийная, всеохватывающая, бурная и оживляющая любовь к Ольге Ильинской и тихая, умиротворяющая, основанная на уважении, полная спокойствия и однообразия любовь к Агафье Пшеницыной. Образ Ильи Ильича Обломова по-разному раскрывается в отношениях с каждой из женщин.

Любовь к Ольге была тем ярким лучом, который мог бы вытащить героя из «болота обломовщины», ведь именно ради Ильинской Обломов забывает о любимом халате, начинает вновь читать книги, у него словно вырастают крылья, так как появляется реальная цель – возможное счастливое будущее с Ольгой, семья и собственное благоустроенное поместье. Однако Илья Ильич не был готов полностью меняться, ему чужды были стремления Ильинской к постоянному развитию и достижению новых высот. В отношениях с Ольгой Обломов первый начинает отступать и первый пишет ей письмо, в котором говорит, что ее любовь – не истинные чувства. Этот поступок можно рассматривать не только как слабость героя, его страх перед изменениями и внутреннюю пассивность, но и как лучшее понимание сферы чувств, отличное интуитивное чутье и понимание психологии других людей. Илья Ильич подсознательно ощущал, что их жизненные пути слишком разные, что Ольге нужно намного больше, чем он готов ей дать. И даже если он попробует стать для нее тем самым идеалом нежного, доброго, чувственного, но при этом непрерывно развивающегося, деятельного человека, то будет до конца жизни несчастным, так и не обретя желанного счастья.

После тяжелого, но заранее предначертанного расставания Обломова и Ольги, герой находит утешение окруженный заботой Пшеницыной. Агафья по натуре своей является идеалом «обломовской» женщины – малообразованной, но при этом очень доброй, душевной, хозяйственной, заботящейся о комфорте и сытости мужа и обожающей его. Чувства Ильи Ильича к Пшеницыной строились на уважении, которое постепенно переросло в тепло и понимание, а затем в спокойную, но сильную любовь. Вспомним, что когда Штольц пытался забрать Обломова с собой он не хочет ехать не потому, что ему лень, а потому что ему важно остаться со свое женой, которая смогла дать ему то счастье, о котором он так долго грезил.

Идея

Задача Гончарова состоит в том, чтобы показать и рассказать, что такое «обломовщина», раскрывая створки её и указывая как на положительные, так и на отрицательные её стороны и дать возможность читателю выбрать и решить, что для него первостепенно – обломовщина или реальная жизнь со всей своей несправедливостью, материальностью и деятельностью. Главная мысль в романе «Обломов» — описание глобального явления современной жизни, ставшего частью русского менталитета. Теперь фамилия Ильи Ильича стала нарицательной и обозначает не столько качество, сколько целый портрет человека, о котором идет речь. Поскольку никто не принуждал дворян работать, и все за них делали крепостные, на Руси расцвела феноменальная лень, охватившая высшее сословие. Опора страны гнила от безделья, никак не способствуя ее развитию. Это явление не могло не вызывать опасения у творческой интеллигенции, поэтому в образе Ильи Ильича мы видим не только богатый внутренний мир, но и губительное для России бездействие. Однако смысл царствия лености в романе «Обломов» имеет политический подтекст. Недаром мы упомянули, что книга написана в период ужесточения цензуры. В ней есть скрытая, но, тем не менее, основная мысль о том, что в этой повальной праздности виноват авторитарный режим правления. В нем личность не находит себе применения, натыкаясь лишь на ограничения и страх наказания. Вокруг царит абсурд подобострастия, люди не служат, а прислуживаются, поэтому уважающий себя герой игнорирует порочную систему и в знак немого протеста не играет в чиновника, который все равно ничего не решает и не может изменить. Страна под жандармским сапогом обречена на регресс, как на уровне государственной машины, так и на уровне духовности и нравственности.

Введение

Произведение «Обломов» Гончарова – социально-психологический роман, увидевший свет в 1859 году. В книге автор затрагивает ряд вечных тем: родителей и детей, любви и дружбы, поиска смысла жизни и другие, раскрывая их через жизнеописание главного героя – Ильи Ильича Обломова – человека ленивого, апатичного, чрезмерно мечтательного и совершенно неприспособленного к реальной жизни. Образ Обломова в романе Гончарова является центральным и наиболее ярким мужским образом произведения. По сюжету книги читатель знакомится с Ильей Ильичем, когда герой уже достиг тридцати с лишним лет и представляет собой полностью сформировавшуюся личность. Как многие мужчины в его возрасте он мечтает о большой семье, детях, милой, хозяйственной жене и благополучном закате жизни в родном поместье – Обломовке. Однако все эти представления о далеком прекрасном будущем остаются только в грезах героя, в реальной жизни Илья Ильич не делает абсолютно ничего, что хотя бы на шаг приблизило его к идиллической картине, которую он давно распланировал в своих мечтах.

Дни Обломова проходят в непрерывном безделье, ему даже лень подняться с постели, чтобы поприветствовать гостей. Вся его жизнь – это сонное царство, мечтательная полудрема, состоящая из непрерывного нанизывания и создания несбыточных иллюзий, которые изматывали его морально и от которых он порой уставал и изнеможенный засыпал. В этой однообразной, приводящей к деградации жизни Илья Ильич прятался от реального мира, отгораживался от него всеми возможными способами, боясь его активности и не желая брать на себя ответственность за свои действия, а уж тем более трудиться и уверенно переступать через неудачи и поражения, продолжая движение вперед.

Чем закончился роман?

Жизнь героя оборвалась от ожирения сердца. Он потерял Ольгу, он потерял себя, он потерял даже свой талант – способность мыслить. Проживание с Пшеницыной не пошло ему на пользу: он погряз в кулебяке, в пироге с требухой, который поглотил и засосал бедного Илью Ильича. Его душу съел жир. Его душу съел отремонтированный Пшеницыной халат, диван, с которого он стремительно сползал в бездну внутренностей, в бездну требухи. Таков финал романа «Обломов» — мрачный, бескомпромиссный приговор обломовщине.

Чему учит?

Роман наглый. Обломов удерживает внимание читателя и помещает это самое внимание на целую часть романа в пыльную комнату, где главный герой не встаёт с постели и все кричит: «Захар, Захар!». Ну разве не вздор?! А читатель не уходит…и даже может лечь рядом, и даже укутаться в «восточный халат, без малейшего намёка на Европу», и даже не решать ничего по поводу «двух несчастий», а всё о них размышлять…Психоделический роман Гончарова очень любит убаюкивать читателя и подталкивает его парировать на тонкой грани между реальностью и сном. Обломов — это не просто персонаж, это стиль жизни, это культура, это любой современник, это каждый третий житель России, каждый третий житель всего мира. Гончаров писал роман о всеобщей мирской лени жить, чтобы самому преодолеть её и помочь людям справиться с данной болезнью, но получилось так, что он эту лень оправдал потому только, что с любовью описывал каждый шаг, каждую весомую идею носителя этой лени. Неудивительно, ведь «хрустальная душа» Обломова все ещё живёт в воспоминаниях его друга Штольца, его возлюбленной Ольги, его жены Пшеницыной и, наконец, в заплаканных глазах Захара, который продолжает ходить на могилку своего барина. Таким образом, вывод Гончарова – найти золотую середину между «хрустальным миром» и миром реальным, находя себе призвание в творчестве, любви, развитии.

Критика

Читатели 21 века редко роман читают, а если и читают, то не до конца. Некоторым любителям русской классики несложно согласиться с тем, что роман отчасти скучен, но скучен намеренно, нагнетающе. Однако это не пугает рецензентов, и многие критики с удовольствием разбирали и до сих пор разбирают роман по психологическим косточкам. Одним из популярных примеров является работа Николая Александровича Добролюбова. В своей статье «Что такое обломовщина?» критик дал прекрасную характеристику каждому из героев. Причины лени и неспособности обустроить жизнь Обломова рецензент видит в воспитании и в первоначальных условиях, где личность была сформирована, или, скорее, не была. Он пишет, что Обломов – «не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего–то ищущий в своей жизни, о чем–то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства». Виссарион Григорьевич Белинский видел истоки апатии во влиянии целого общества, так как считал, что человек изначально – чистый холст, созданный природой, поэтому некое развитие или деградация той или иной персоны находятся на весах, принадлежащих непосредственно социуму. Дмитрий Иванович Писарев, допустим, смотрел на слово «обломовщина», как на вечный и необходимый орган для организма литературы. «Обломовщина» по нему – порок русской жизни. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успели сделать труды родителей и нянек. На тепличное растение, не ознакомившееся в детстве не только с волнениями действительной жизни, но даже с детскими огорчениями и радостями, пахнуло струёй свежего, живого воздуха. Илья Ильич стал учиться и развился настолько, что понял, в чем состоит жизнь, в чем состоят обязанности человека. Он понял это умом, но не мог сочувствовать воспринятым идеям о долге, о труде и деятельности. Роковой вопрос: к чему жить и трудиться? – вопрос, возникающий обыкновенно после многочисленных разочарований и обманутых надежд, прямо, сам собою, без всякого приготовления, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича — писал критик в своей известной статье. Детальнее всех «обломовщину» и его главного представителя оглядел Александр Васильевич Дружинин. Критик выделил 2 основные стороны романа – внешнюю и внутреннюю. Одна заключается в быте и практике ежедневной рутины, другая же занимает площадь сердца и головы любого человека, которая не перестаёт собирать толпы губительных мыслей и чувств о рациональности существующей действительности. Если верить критику, то Обломов омертвел потому, что предпочёл омертветь, а не жить в вечной непонятной суете, предательстве, корысти, денежном заточении и абсолютном равнодушии к красоте. Однако, Дружинин не считал «обломовщину» показателем затухания или гниения, он видел в ней искренность и совесть, и считал, что в этой положительной оценке «обломовщины» заслуга самого Гончарова. Автор: Жанель Мурат

Сочинение: Обломов — лишний человек (И.А. Гончаров)

(486 слов) Роман И.А. Гончарова «Обломов» — знаменитое произведение 19 века, которое раскрывает важное социальное явление под названием «обломовщина». Это понятие характеризуется как положительными, так и отрицательными чертами. Таким же противоречивым предстает и заглавный герой романа, который дополняет галерею лишних людей в русской литературе.

Почему же представитель дворянства стал лишним в родной стране? Причина в том, что Обломов – человек пассивный и бездеятельный. Он днями и неделями лежит на любимом диване, вставая только для того, чтобы поесть. Вся его комната покрылась пылью, но героя это не слишком волнует. Книги пожелтели, стены покрылись паутиной, а «из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха». На гостей, которые приходят к нему домой, персонаж реагирует без энтузиазма. Илья Ильич боится, что те «с холода», и из-за них он простудится. На все предложения поехать в театр или выставку Обломов отрицательно качает головой, считая данные занятия мукой и пустой тратой сил. Герою сложно выполнить также и элементарные вещи, такие как написать письмо старосте в Обломовку, чтобы узнать, как идут дела. Всё это указывает на апатичность и вялость в характере персонажа.

Всё равнодушие к жизни, нежелание «двигаться» и развиваться герой «приобрел» в детстве. Причины становления характера персонажа читатели узнают в главе «Сон Обломова». Так показан маленький Илюша, отличающийся любопытством, активностью и желанием познать весь мир. Однако все душевные порывы и задатки буквально уничтожаются чрезмерной опекой: няни надевают мальчику даже чулки, следят за ребенком на каждом шагу, боясь, что тот ударится или замерзнет. Родители практически отгораживают Обломова от получения образования, постоянно оставляя мальчика дома по причине вечных праздников и плохой погоды. Вся а и «всепоглощающего» сна сделали Илью таким, каким мы его знаем – несамостоятельным, апатичным, отвергающим любой труд. Герой из-за полученного воспитания не может найти дело по душе, он не привык что-то делать сам, не научился приспосабливаться к обстоятельствам. Поэтому данный персонаж является в русской литературе «лишним человеком», наряду с Печориным и Онегиным. Обломов не сможет найти себя в новой развивающейся России, в которой уже не будет крепостнической системы, барства.

Однако, несмотря на все недостатки героя, Илья Ильич – прекрасный человек, обладатель «голубиной души». Он добрый, чуткий, «был ласков со всеми». Ольга Ильинская полюбила в Обломове именно его внутренний мир, разглядела в нем мягкость, искренность, открытость и беззлобность:

«Душа так … ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки».

Персонаж также является наивным человеком, доверяет людям, даже своему старосте, который откровенно врет герою. Обломов отличается поэтичностью, образованностью, он даже хотел связать жизнь с писательством, но не вышло. Внутреннее составляющее героя не оставляет равнодушным никого. Это человек, который обладает всеми лучшими качествами уходящего в прошлое барства.

Таким образом, Обломов — неплохой человек, но для нового времени, изображенного в романе, этого уже недостаточно. Даже барину необходимо трудиться, чтобы жить и приносить пользу стране, которая его так возвысила. Но у Ильи Ильича есть качества, которые не дают герою жить полной жизнью и применить себя. Поэтому он стал лишним в обществе, которому он ничего не может дать взамен тех привилегий, которыми он одарен с рождения.

Автор: Александра Ватаг