Тема:

Образы — персонажи в рассказе К.Г.Паустовского «Телеграмма»

Цель урока: обучая, развивать коммуникативную, социальную и

информационную компетенции; создание условий для проявления познавательной

активности учащихся.

Задачи:

Метапредметные:

— формировать представления о нравственности: добре,

чуткости, отзывчивости, милосердии.

— раскрыть духовно-нравственные ценности, по которым живут

герои;

Обучающие: формировать

-навыки самостоятельного анализа текста;

— умение высказывать свое отношение к прочитанному;

— умение выделять наиболее важные качества в человеке;

— способности раскрывать положительные и отрицательные черты

характера героев;

— самостоятельно

находить в тексте и выразительно читать наизусть цитаты, фрагменты произведения,

связанные с характеристикой лирического героя и/или образа-персонажа;

— давать аргументированный ответ на проблемный вопрос.

Воспитательные:

— привитие таких

ценностей, как ответственность перед родителями, уважение к ним, внимательное и

бережное отношение к людям старшего поколения.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, видео Симоновой «Не

опоздайте!».

Ход урока

I.

Организационный

момент. Мотивация.

У нас

сегодня непростой урок. Непростой – по содержанию, по осмыслению, непростой

эмоционально. Я поняла, что этот

рассказ растревожил ваши души, а лишь растревоженная душа способна в полной

мере воспитать в каждом из нас человека.

II.

Определение темы целей урока. Просмотр видео Симоновой «Не опоздайте!»

— Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить?

III. Подбор

эпиграфа к уроку.

Работа в группе.

«Есть на свете прекраснейшее существо, у которого мы всегда в

долгу, — это мать» М. Горький

«Никогда не делайте того, за что вам придется казнить себя»

Кант

«Против предательства никто не застрахован» М. Шатров

«Самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что

тебя любят. Гюго.

«Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной стране

невозможна без любви к природе». Паустовский К.Г.

«Будь человеком! За добро плати добром. Не будь пустельгой».

К.Паустовский.

Словарная работа.

Пустельга – хищная птица семейства соколиных;

(простореч.) – пустой, легкомысленный человек.

Паустовский затрагивает одну из важнейших проблем всех времен

– проблему отношений детей и родителей.

-Какие же проблемы, ребята, поднимает в своем рассказе

К. Паустовский?

— одинокой старости;

— материнской любви;

— милосердия;

-взаимоотношений родителей и детей и другие проблемы.

IV. Анализ

произведения.

Итак, сегодня на уроке мы постараемся ответить на проблемный

вопрос: Прошли ли герои Паустовского испытание на истинную человечность?

Человечность – это (милосердие, доброта, забота, участие,

сострадание, внимание, жалость, сочувствие, ненависть, предательство, злость,

гуманность).

1 группа.

Дайте аргументированные ответы на вопросы, подкрепляя их

цитатами из текста.

1. Что во внешнем облике Насти подчёркивает автор?

Стр.58

(«Художники звали её Сольвейг за русые волосы и большие

холодные глаза». Сольвейг – в переводе означает «Солнечный путь». Но авторское

определение «холодные» контрастно этому имени. Солнце не может быть холодным.

Глаза – зеркало души человека. Что-то подобного мы и ожидали.)

2. Почему Настя вздрогнула, когда увидела скульптуру

Гоголя? Стр.59

(Произошло то, что происходит в момент встречи человека с

прекрасным. Героиня потрясена. «Насмешливо, зная её насквозь, смотрел на неё

остроносый человек. Настя видела, как на виске его бьётся тонкая склеротическая

жилка», «А письмо –то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие

гоголевские глаза. – Эх ты, сорока», В душе героини происходит внезапный

перелом в психологическом состоянии. Отступило суетное, сиюминутное – осталось

главное: мать и её одиночество.)

3. Случайна ли цифра 3 во фразе, вложенной автором в

уста Тимофеева: «Ночи не спишь! Три года читаешь о Гоголе. Свиные рыла снятся?»

стр56

(3 года страдает от одиночества Катерина Петровна, три года

проводит в творческих муках и безвестности Тимофеев, и эти же 3 года живёт

вдали от матери Настя, живёт, по её словам, так, что «нет времени не то чтобы

приехать, а даже написать настоящее письмо».)

5. Бездушна ли, по-вашему, Настя?

(Настя отнюдь не бездушна: она сочувствует Тимофееву, тратит

много времени на устройство его выставки.)

Критерии оценивания:

1) Даёт ответы на вопросы;

2) Точно подбирает аргументы из текста

2 группа.

Дайте аргументированные ответы на вопросы, подкрепляя их

цитатами из текста.

1. Найдите в тексте глаголы, которые

указывают на темы Настиной жизни.стр60

(«горячилась, доказывала», хлопотала, ссорилась и мирилась с

неуживчивым скульптором, «приходила в отчаяние». Неужели это самая Настя,

которая могла за три года не написать матери ни одного письма? Сколько душевных

сил потратила.)

2. Какое чувство вызвало письмо от

Катерины Петровны? Стр.60.

3. Как можно объяснить реакцию Насти,

когда она получила телеграмму?стр61

(«Настя

скомкала телеграмму и нахмурилась». Неприятное известие, не вовремя, это

нарушило её планы.)

4. Какие факты свидетельствуют о том,

что совесть и Насти всё же пробудилась? Стр.62, 66

(Бросив всё, она наконец-то поехала к матери: «проплакала всю

ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжёлый (как на душе у Насти)

рассвет», уехала «крадучись» (стыдно перед людьми). И не зря ей казалось, что

никто, кроме матери, «не смог снять с ней непоправимой вины, невыносимой

тяжести».)

Критерии оценивания:

1) даёт ответы на вопросы;

2) рассуждает на заданную тему;

3) ответы подкрепляет цитатами из текста

3 группа

Составить «Толстые и тонкие» вопросы о жизни Катерины

Петровны.

4 группа

Составить план к той части, в которой рассказывается о

болезни Катерины Петровны и последующих событиях.стр.63

5 группа

Дайте аргументированные ответы на вопросы, подкрепляя их

цитатами из текста.

1.Кто

такие Тихон и Манюшка? Как они помогали Катерине Петровне? стр55

2.Для

чего Тихон сочинил телеграмму. Стр.64

3.

Какой наказ Тихон дает Манюшке и с какой целью?

Стр.64

4. Прошли ли Тихон с

Манюшкой это жизненное испытание?

Вместе с Тихоном рядом с Катериной Петровной находилась девочка Манюшка. Она

занимала то место, которое должна занимать дочь Настя.

5.

А для чего вводится в рассказ образ молодой учительницы? Стр.65 Этот образ

противопоставлен образу Насти. Она сразу вспомнила про мать, которая осталась в

городе. Сердце у нее доброе, ведь она не знала Катерину Петровну, а пошла за

гробом.

-Сторож Тихон

помогает старой женщине: рубит, пилит, колет старые деревья на дрова. Тоже не

умеет красиво говорить. Но, пожалев Катерину Петровну, дает телеграмму Насте.

Не дождавшись ответа, совершает подлог: приносит умирающей женщине мнимую

телеграмму от дочери.

-Манюшка — дочь

колхозного сапожника — прибегает каждый день, чтобы принести воды из колодца,

помыть полы, поставить самовар. Шесть суток не отходила от Катерины Петровны,

не раздеваясь, спала на старом диване. По речи видно, что она не очень

грамотная, простая девочка, но понимает, что человек в беде — надо помогать

— Девочка окружает

одинокую старушку теплом и заботой. Милосердие и сострадание проявляются

у маленькой девочки в большей степени, чем у дочери.

6 группа

Попытаемся доказать, что Катерине Петровне действительно

плохо. У Паустовского природа – живое существо, связанное незримой нитью с

человеком.

— В какое время года происходят события, описанные в рассказе

и почему? Стр.54

— Какие детали в описании пейзажа выделяет автор, чтобы

подчеркнуть одиночество доживающей свой век женщины?

1. «Позабытые звёзды пронзительно смотрели на землю» –

параллель: Катерину Петровну как бы тоже позабыли, и звёзды понимают это и

поэтому смотрят пронзительно.стр57

2. «Доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только

маленький подсолнечник у забора» — «Доживала свой век в старом доме». Стр.54

3. Озябший клён – «Ему некуда уйти от этой бесприютной,

ветреной ночи» — К.П. тоже никто не ждёт, ей тоже некуда идти, она просто

доживает. Клён – это её память, видя его, она вспоминает себя.) стр.57

-Какова роль эпизода встречи с кленом? (Именно после встречи

с кленом она решается написать письмо дочери.)стр.57 К.П.пожалела клен…

(Учащиеся читают письмо: «Ненаглядная моя, — писала

Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай

поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что

тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, смерть забыла ко мне

дорогу. Сад сохнет, совсем уж не тот, да я его и не вижу. Нынче осень плохая.

Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта

осень».

-А что-то удивило в письме?

(Никакой радости, только одиночество. Тоска прорывается в

письме, всю силу материнской любви вложила она в письмо. Нет у неё никакого,у

дивило то, что она как-то просто пишет о приближении смерти («зиму эту я

не переживу», «смерть забыла ко мне дорогу»).

— А еще удивительно, что в таком коротком письме она пишет об

окружающей природе: обычно в письмах сообщают о знакомых или родственниках. А

Катерина Петровна упоминает о саде, об осени).

Действительно, образ Катерины Петровны очень цельный.

Паустовский мастерски показывает тонкий склад души Катерины Петровны. Она и

окружающий ее мир — единое целое.

1) даёт ответы на вопросы;

2) рассуждает на заданную тему;

3)ответы подкрепляет цитатами из текста

Вспомните, с какими произведениями на эту тему мы

познакомились недавно?

— Притча о блудном сыне, «Станционный

смотритель».

— В чем сходство и в чем различие этих произведений?

V.

Выступление групп. Взаимооценивание по критериям.

VI.

Итоги урока. Рефлексия.

— Кто

из героев прошёл испытание на истинную человечность? (Чужие для К.П. люди не

прошли мимо горького одиночества брошенной дочерью старушки. А вот Настя это

испытание не прошла, поэтому из него она вышла с чувством непоправимой вины,

невыносимой тяжести.)

Чтение

заранее подготовленным учеником стих. Андрея Дементьева «Как важно вовремя

успеть»

Как

важно вовремя успеть

Сказать

кому-то слово доброе,

Чтоб

от волненья сердце дрогнуло! —

Ведь

все порушить может смерть.

Как

важно вовремя успеть

Похлопотать

или поздравить,

Плечо

надежное подставить!

И

знать, что будет так и впредь.

Но

забываем мы подчас

Исполнить

чью-то просьбу вовремя,

Не

замечая, как обида кровная

Незримо

отчуждает нас.

И

запоздалая вина

Потом

терзает наши души.

Всего-то

надо — научиться слушать

Того,

чья жизнь обнажена

«Мы

научились плавать, как рыбы, летать, как птицы, нам осталось научиться жить

по-человечески». Будьте Человеком! Не забывайте о самых близких и родных людях.

Не гасите свет своей души» Бернарда Шоу:

VII.Домашнее

задание.

Стр.68,

зад 6.

Написать

письмо своей маме «Поступок, за который я себя осуждаю»

Формативное

оценивание.

|

Фамилия, имя _____________________ Оцени свою работу в группе по схеме: 0 – не работал, ленился 1 – работал нехотя, заставляли 2 – активно работал 3 – очень активно работал |

Фамилия, имя _____________________ Оцени свою работу в группе по схеме: 0 – не работал, ленился 1 – работал нехотя, заставляли 2 – активно работал 3 – очень активно работал |

МБОУ «Черки-Гришинская основная общеобразовательная

школа Буинского муниципального района

Республики Татарстан»

Исследовательская работа

Выполнила: ученица IX класса

Хабибуллина Лейля Ринатовна

Учитель: Ахметзянова

Фания Химматулловна

-2012-

Содержание Стр.

Введение 3

Глава 1. Сопоставительный анализ рассказа «Телеграмма» 4-5

и главы «Зарубки на сердце» из книги «Золотая роза»

Глава 2. Определение роли детали в рассказе «Телеграмма» 5-8

как основного художественного средства для создания образов

и выражения авторской позиции.

Заключение 9

Использованная литература 10

Приложение. Результаты социологического исследования по проблеме

Введение

Читая произведения художественной литературы, я всегда задумываюсь над вопросами: Как писатели создают свои произведения? Как рождаются незабываемые художественные образы? Как писательское слово обретает силу звучания и воздействия на читателя? Благодаря чему художественные произведения, созданные сотни лет назад по-прежнему волнуют нас, будоражат наше воображение, пробуждают в нас высокие чувства? Как получается, что в давно написанных произведениях мы видим портреты своих современников и даже самих себя, находим решения актуальных проблем сегодняшней жизни? Мне всегда хотелось побывать в рабочем кабинете писателя и как бы шаг за шагом проследить за работой его творческой мысли.

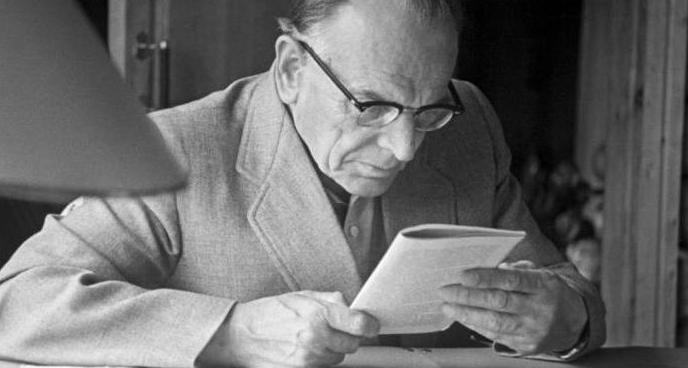

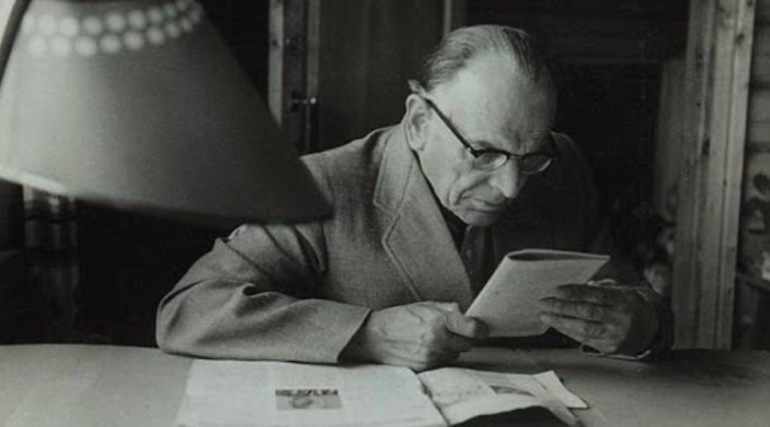

Чтобы исследовать процесс создания художественного произведения, найти ответы на свои вопросы, я решила заглянуть в творческую мастерскую К.Г.Паустовского. Я выбрала этого писателя, во-первых, потому, что одно из моих любимых произведений русской литературы – это рассказ «Телеграмма», во-вторых, потому, что в этом году отмечается 120 лет со дня рождения Паустовского, автора это замечательного произведения. Актуальность этого исследования, на мой взгляд, заключается еще и в том, что рассказ, написанный в 1946 году, и сегодня звучит остро и злободневно, проблемы, поднятые, автором, так современны, их решение так необходимо, словно и не прошло более полувека со времени его написания. Поэтому я и решила заняться данной проблемой.

Объектом нашего исследования стал рассказ К.Г.Паустовского «Телеграмма», а предметом исследования явились художественные средства, использованные в рассказе для создания образов и выражения авторской позиции, проблематика рассказа.

Цель работы: исследовать художественные средства, использованные Паустовским в рассказе «Телеграмма» для создания образов и выражения авторской позиции к поднятым в рассказе проблемам.

Задачи:

-прочитать рассказ К.Г. Паустовского «Телеграмма» и главу «Зарубки на сердце» из его повести о писательском труде «Золотая роза»;

-сопоставить воспоминания Паустовского и художественный текст;

-собрать и изучить имеющийся в печатных изданиях и в Интернете материал по творчеству Паустовского, по анализу его рассказа «Телеграмма»;

— выписать из словаря литературоведческих терминов определения необходимых для проведения исследования понятий;

-провести самостоятельное исследование по тексту рассказа «Телеграмма»;

-провести социологическое исследование о жизни одиноких пожилых людей нашего села;

-обработать полученные в ходе исследования данные;

-письменно оформить исследовательскую работу и представить ее к защите.

Глава 1.

Сопоставительный анализ рассказа «Телеграмма» и главы «Зарубки на сердце» из книги «Золотая роза»

Одна из книг Паустовского называется «Золотая роза». В ней раздумья писателя о писательском труде. В книге есть глава, названная «Зарубки на сердце», в которой автор рассказывает, на основе чего он написал рассказ «Телеграмма».

Рассказывая об истории создания рассказа «Телеграмма», Паустовский особо подчёркивает реальность описанных событий, личное знакомство с героями. Конкретно названа фамилия отца Катерины Ивановны, художника Пожалостина. Соседскую девочку, которая «прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок», звали Нюркой.

В воспоминаниях мы видим присутствие Паустовского, слышим его голос. Автор поселился в доме художника. Вечерами он пил чай с Катериной Ивановной. И на прогулку в осенний сад вывел Катерину Ивановну Паустовский, и телеграмму Насте в Ленинград послал он. Умерла Катерина Ивановна, можно сказать, на руках писателя. «Мне пришлось закрыть ей глаза. …я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза», — рассказывает Паустовский. Он выбрал на кладбище место для могилы. Видел он и Настю, которая приехала через три дня после похорон. «Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза», — такими словами заканчиваются «Зарубки на сердце», легшие в основу замечательного рассказа «Телеграмма».

Сопоставив воспоминания Паустовского и художественный текст, мы увидели, что писатель, “отбирая” факты действительности, “с помощью воображения творит подобие жизни”: что “творческое воображение не искажает правду, а помогает писателю полнее и глубже воспроизвести ее”. Паустовский продублировал рассказ “Телеграмма” описанием реальных событий своей жизни, тем самым показал, как писатель из большого житейского материала создает рассказ – художественное произведение.

Если для художника главными инструментами являются краски и кисти, для композитора – звуки, то для писателя и поэта слова. Через слово мы постигаем суть произведения, а значит, пытаемся понять, как автор воспринимает, ощущает мир. Рассказ “Телеграмма” дает замечательную возможность проследить за емкостью слова писателя. Постижение авторской позиции — дело нелегкое, особенно если голос автора, как в “Телеграмме” почти не слышен. Перед нами была задача — проникнуть в творческую лабораторию писателя, понять своеобразие его таланта.

Сопоставляя эти произведения, мы искали ответы на вопросы: Что нового внес автор, а что оставил прежним? Какие эпизоды писатель домыслил в рассказе? Как выстроил писатель композицию и систему образов в рассказе? Какие художественные средства использовал Паустовский для создания образов и для выражения авторской позиции?

В ходе аналитического прочтения рассказа мы сделали следующие наблюдения. Рассказ в отличие от воспоминаний написан в третьем лице. Писатель уже не принимает непосредственного участия в жизни Катерины Ивановны. В “Телеграмме” повествователь как бы самоустраняется: он находится в позиции наблюдателя. Рядом с Катериной Ивановной в рассказе не писатель, а старый Тихон. Однако незримое присутствие Паустовского так ощутимо, его авторская позиция так сильна, что «зарубки на сердце» читателя после прочтения рассказа не ослабевают, а становятся даже глубже.

Внимательно перечитав рассказ, мы увидели, что авторское “Я” выявляет себя во всем многообразии взаимосвязей основных компонентов текста: в композиции, в отборе и внутреннем сцеплении эпизодов, в сопоставлении характеров, в речи персонажей, специфике деталей пейзажа, интерьера, портрета и других художественных средств. Особенно нас заинтересовала роль деталей в рассказе.

Глава 2.

Определение роли детали в рассказе «Телеграмма» как одного из основных художественных средств создания образов и выражения авторской позиции.

В ходе исследовательской работы мы обратились к литературоведческим справочника, словарям, к статьям, размещенным Википедии, и обнаружили в них несколько определений детали как художественного средства. Вот некоторые из них.

«Художественная деталь – изобразительная и выразительная подробность, характерная черта какого-либо предмета, части быта, пейзажа, интерьера, портрета и т.п., несущая повышенную смысловую нагрузку, характеризующая не только весь предмет (характер, пространство, время в произведении), частью которого она является, но и определяющая во многом отношение читателя к нему.»

«Деталь художественная (от франц. detail — подробность, мелочь) — выразительная подробность произв., несущая значит. смысловую и идейно-эмоц. нагрузку, отличающаяся повышенной ассоциативностью; обычно к Д. х. относят преим. подробности предметные в широком понимании: подробности быта, пейзажа , портрета, интерьера, частной ситуации, а также жеста, субъективной реакции, действия и речи, когда она становится предметом воспроизведения (т. н. речевая характеристика)»

Деталь — это подробность, которую автор наделил значимой смысловой нагрузкой. Художественная деталь является одним из средств создания или раскрытия образа персонажа. Художественная деталь может воспроизводить черты быта или обстановки. Детали также используются автором при создании портрета или пейзажа (портретная и пейзажная детализация), действия или состояния (психологическая детализация), речи героя (речевая детализация) и т.п. Зачастую художественная деталь может быть одновременно и портретной, и бытовой, и психологической.

Таким образом, мы понимаем, что писателю нужна была эта художественная деталь, для того чтобы наглядно представить и охарактеризовать героев и окружающую их среду, быт и так далее.

Насыщенность произведения художественными деталями определяется, как правило, стремлением автора достичь исчерпывающей полноты изображения. Особенно значимая с художественной точки зрения деталь нередко становится мотивом или лейтмотивом произведения.

Пейзаж, интерьер и портрет очень выигрывают от использования детали: именно она придает индивидуальность и конкретность дан ной картине природы, обстановки или внешнего облика персонажа

Изучив теоретический материал, мы вновь обратились тексту рассказа «Телеграмма» и нашли в нем много художественных деталей.

Перечитываем 1-ую часть. Рассказ начинается с пейзажной зарисовки. Все описываемое происходит холодной осенью. Автор рисует мрачную картину: “Октябрь был на редкость холодный, ненастный … Спутанная трава в саду полегла…” (Спутанная, потому что высокая, некошеная, мокрая от дождя.) “Над лугами тащились из-за реки (именно тащились, а не плыли), цепляясь за облетевшие ветлы, рыхлые тучи” (тучи идут низко; они как бы растворяются в пространстве, лишены строгих очертании). “Из них назойливо сыпался дождь” (не лил, а сыпался -дождь мелкий, словно песок, и сыпался беспрерывно, надоедливо, назойливо).

На фоне картины поздней осени ярко проступает деталь — выделяется маленький подсолнечник у забора, который «все доцветал и никак не мог дцөвесть и осыпаться». Он одинок среди серого, черного, и поэтому становится грустно. Осень дает понять нам страшное одиночество, пустоту вокруг старой женщины. Наблюдая за пейзажем, мы видим, что происходит постепенное усиление признаков поздней осени (принцип градации), а у читателя нарастает чувство тревоги, ощущение близкой трагедии.

Делаем вывод: пейзаж передаёт состояние героини, а деталь подчеркивает ее одинокую старость. Только прошлое — настоящего нет. Это все история жизни бедной матери.

За счёт каких ещё деталей автор усиливает ощущение абсолютного одиночества старой женщины? Это интерьер “комнаты, где застоялся горький запах нетопленых печей, пыльный “Вестник Европы”, пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах”. Сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусная черная шляпа –все эти дорогие для Катерины Ивановны, ставшие частичкой ее жизни, ее памяти вещи, никому не нужны. «Сдам в утиль,»- говорила о них Манюша. Несколько раз в тексте упоминается старый продавленный диван. Ощущается неухоженность, запущенность. Слепота бедной старушки и почти полное отсутствие голоса … Свой рассказ автор начинает так, и таким образом настраивает читателя на тональность повествования, создает фон, на котором будет разворачиваться действие. Такое начало помогает понять состояние Катерины Петровны.

Изучая текст рассказа дальше, мы нашли еще несколько деталей, несущих на себе большую смысловую нагрузку. Вот они.

«Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра».

Ночник — «единственное живое существо», он вздрагивает, передавая тревогу хозяйки, ее боль, грусть. Керосиновый ночник подчеркивает безмерность одиночества героини. Одновременно он будто сигнализирует о беде, просит помощи и участия.

«…немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья» подчеркивают тленность, конечность всего на земле.

Заколоченная несколько лет калитка, позабытые звезды снова подчеркивают одиночество бедной Катерины Ивановны.

«Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой — хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи».

Дерево воспринимается Катериной Петровной как живое. Она отожествляет свое состояние слабости, одиночества, безысходности с его: « некуда уйти от этой бесприютной, ветреной ночи», Кроме того, каждый предмет в доме, деревья в саду, с которыми Связана вся жизнь Катерины Петровны, одухотворяются автором с целью подчеркнуть ужас одиночество старой женщины — глубины ее тоски по дочери.

«Манюша, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, — что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота »

С одной стороны, в этом словосочетании смысл обычный — жестяной ящик пуст. Но в тексте значение углубляется: пустота — Настя не находит времени написать матери долгожданное письмо; жестяная пустота — бездушие, неоправданная жестокость дочери.

Проанализировав художественные детали, использованные автором в 1-ой части рассказа, мы пришли к выводу: мастерство К.Г. Паустовского в использовании детали поразительно. С их помощью автор создает определенное настроение рассказа, создает образ одинокой, забытой дочерью старушки, передает психологическое состояние героя, выражает свое отношение к изображаемому.

2-ая часть рассказа повествует о жизни Насти в Ленинграде. Паустовский сам домыслил ее, в «Зарубках на сердце» этого нет.

Важными для понимания образа Насти являются здесь такие детали. Это письмо матери, которое Настя, не читая, спрятала в сумочку. Три года не видела она свою маму. Никогда Катерина Ивановна не надоедала дочери своими упреками, жалобами, письмами. Но Настя не сразу прочитала это единственное письмо — весточку от самого близкого ей человека, а прочитав, «подумала о переполненных поездах, … неизбежных материнских слезах, ничем не сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.» Личный покой для Насти важнее материнского одиночества.

Еще одна важная деталь – это холодные глаза Насти. А ведь глаза -это зеркало души. Значит, и душа у нее холодная и черствая.

Огромное впечатление на меня как на читателя производит в рассказе деталь, которую, на мой взгляд, можно назвать находкой Паустовского. Это сверлящие гоголевские глаза и тонкая склеротическая жилка на виске. Настя почувствовала на себе насмешливый взгляд скульптуры Гоголя. Почему же автор выбрал именно Гоголя, а не Пушкина? Я пришла к выводу: Гоголь — сатирик, который обладал, по мнению Пушкина, удивительной, способностью сразу угадывать человека. “А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!” И автор, и великий сатирик видят Настю изнутри; доброта Насти показная, ненастоящая. Гоголь разглядел сущность Насти, ее черствую и холодную душу. Так звучит в рассказе тема воздействия искусства на человека.

В 3-ей части рассказа мы оказываемся на выставке работ молодого скульптора Тимофеева, организованной стараниями Насти. И в этой части рассказа детали играют важную роль. Настя получает телеграмму: «Катя помирает. Тихон». Для нас важна реакция на телеграмму. Казалось, надо плакать, бежать, что-то делать. А Настя? Скомкала телеграмму (деталь) и нахмурилась”..А с кафедры неслось. — Забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам, расти и работать… Этой выставкой мы обязаны нашей милой Анастасии Семеновне…”

Она так далека от матери, что не поняла, о ком говорится в телеграмме. И Паустовский подчеркивает ее фальшь, бессердечность, когда сразу после ее мыслей: “Какая Катя? Какой Тихон? Должно быть, это не мне”, — читаешь слова художника Першина: “В наши дни забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать…”

Настя совершила предательство. Оценку ее поступку опять дает Гоголь, он выступает в роли судьи: “…Чей-то взгляд, тяжелый, пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. Она с усилием подняла глаза и отвела их: Гоголь смотрел на нее, нахмурившись. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: ”Эх, ты!”Паустовский под этим “Эх, ты” имел ввиду восклицание, укор. Гоголь словно видит Настю насквозь: ее фальшь, предательство. Он, может быть, даже презирает ее за бессердечность, непонимание и эгоизм.

Пробудилась ли совесть Насти? Искусство заставило Настю опомниться. (Быстро встала, торопливо оделась, выбежала на улицу, вспомнила «ненаглядная моя» — заплакала; поняла, что ее никто так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка; вскочила, побежала на железнодорожную станцию — лишь бы успеть; билетов не оказалось; чувствовала, что расплачется навзрыд. В тот же вечер Настя уехала).

Она теперь не думает о «переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней», а сразу идет на вокзал, а потом ей кажется, что поезд едва тащится. Теперь все, что связано с мамой ей бесценно.…Она проплакала в комнате матери всю ночь, чувствуя, что “никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести”.

Действительно, мать могла бы успокоить Настю, простить ее, но матери уже нет, и теперь до конца жизни ей придется испытывать это чувство вины.

Заключение

В ходе исследования нами была проделана большая работа: прочитали и проанализировали литературу по теме, сделали сопоставительный анализ гавы «Зарубки на сердце» из книги «Золотая роза» и рассказа «Телеграмма», проанализировали роль художественных деталей в рассказе. Мы пришли к следующим выводам.

Произведение Паустовского затрагивает одну из нравственных важнейших проблем – проблему отношений детей и родителей. Всегда ли дети спешат на помощь родителям, живущим где-то далеко, всегда ли пишут им письма, умеют ли проявлять о них заботу, стараются ли быть ласковыми со стариками? Поэтому рассказ воспринимается как очень грустная повесть о матери, напрасно ожидающей приезда дочери.

Мастерство К.Г. Паустовского в использовании детали поразительно. С их помощью автор создает определенное настроение рассказа, создает образы одинокой, забытой дочерью старушки, образ Насти, в суете городской жизни, в погоне за ложными ценностями позабывшей о матери, передает психологическое состояние своих героев, выражает свое отношение к изображаемому, свою авторскую позицию к поднятым в рассказе нравственным проблемам

Рассказ К.Г.Пустовского «Телеграмма» по своему влиянию на читателя является одним из лучших произведений в русской литературе благодаря мастерскому использованию Паустовским художественных средств создания образов и выражения авторской позиции, благодаря умело поднятым в нем вечным общечеловеческим проблемам.

Я думаю, что в названии “Телеграмма” скрыт глубокий подтекст. По сути, весь рассказ – это телеграмма, обращённая к нам . Ведь телеграмму отправляют, когда хотят сообщить что-то безотлагательно важное. “Будь человеком! — напоминает Паустовский. – За добро плати добром. Не будь пустельгой”. Не прикрывайся заботой о человечестве, когда твоего тепла, твоего внимания, твоего доброго слова и взгляда ждут самые близкие люди и прежде всего мама. Не упусти время, чтобы потом всю жизнь не мучиться угрызениями совести. Загляни в мамины глаза, может быть, уже сейчас ей нужны твое внимание и твоя поддержка.

Использованная литература

1. К.Г.Паустовский. Телеграмма//Litru.Ru Бесплатная электронная библиотека

2. К.Г.Паустовский. Зарубки на сердце. Глава из книги «Золотая роза//Litru.Ru Бесплатная электронная библиотека.

3. Электронный библиографический «Чтобы помнили»: Константин Георгиевич Паустовский

4. Литература: справочные материалы: Книга для учащихся.-М.:Просвещение, 1989.

5. Википедия: Статья «Художественная деталь»

6. Т.Т.Левашова. Пока не стало поздно//Литература в школе.-1996, №6

7.Н.И.гусакова. За добро плати добром// Литература в школе.-1996, №6

«Телеграмма» главные герои

В рассказе Паустовского “Телеграмма” герои, родные люди, живут далеко друг от друга. Описание старого, ветхого дома Катерины Петровны, её унылого быта и душевного состояния — пронзительны, глубоки и сильны настолько, что хочется изменить сюжет произведения. Автор в изображении последних дней жизни пожилой женщины безжалостно реалистичен, образ её дочери не вызывает сострадания. Она живёт в параллельной “вселенной”, где высокопарно рассуждают о заботе и любви к ближнему, о смысле человеческой жизни. За этой суетой Настя забывает о родной матери…

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 36 лет.

Характеристика героев “Телеграмма”

Главные герои

Катерина Петровна

Главная героиня, пожилая женщина.

Одинокая старушка, доживающая жизнь в ветхом доме. Её отец был художником, она жила в Париже и видела похороны Виктора Гюго. Дочь раз в несколько месяцев присылает ей 200 рублей, а матери мерещится, что они пахнут Настиными духами. Катерина Петровна отчаянно скучает, но не жалуется. Она любит дочь, которая навещала её около трёх лет назад. Чувствуя, что зиму ей не пережить, она пишет письмо дочери с просьбой приехать. Настя забывает письмо в сумочке, ей некогда прочитать его. Старушка доживает свой век одиноко, даже перед смертью ей не удаётся увидеть родную дочь.

Настя

Дочь Катерины Петровны.

Живёт в Ленинграде, работает в Союзе художников. Ей некогда навещать мать: она занята работой, хлопотами, чужими жизнями и интересами. С трудом организовав выставку странного привередливого скульптора, Настя вдруг вспоминает о матери. Понимая, что опоздала, она идёт на вокзал, едва успевает на последний поезд. Плачет, вспоминая детство и мать. Она не успела встретиться с мамой, приехала на второй день после похорон. Ей стыдно и больно, побыв немного дома, она уезжает, прячась от соседей и знакомых.

Тихон

Сторож, сосед Катерины Петровны.

Он знал отца женщины, помнил и уважал его. Приходит к Катерине Петровне — занимается хозяйством, рубит дрова, говорит с ней. Искренне жалеет женщину, видя её тоску по дочери. Тихон отправляет Насте в Ленинград телеграмму, сообщая, что мать умирает. В последний день жизни Катерины Петровны Тихон взял на почте бланк и написал на нём телеграмму от имени Насти — дочери старушки — о том, что она едет. Перед смертью, когда Тихон читает “придуманную” телеграмму, Катерина Петровна, благодарит его за доброту. Она всё понимает.

Манюшка

Соседская девочка.

Она приносит Катерине Петровне воду, убирает в её доме, готовит. За её помощь старушка дарит ей разные старомодные вещи, которые ничего не значат для девушки. Она живёт в деревне, аристократический раритет её не трогает, она искренне пытается помочь женщине, облегчить её страдания. Свои последние дни Катерина Петровна, практически потеряв зрение и не вставая, проводит в обществе Манюшки.

Второстепенные персонажи

Тимофеев

Скульптор, которому помогла Настя.

Гордый, ранимый, странноватый скульптор, который страдает от своей невостребованности, жаждет признания, похвалы. Настя “борется” за его талант, добивается выставки, за что получает словесную благодарность от мастера. Заботясь о чужом человеке, Настя почему-то забывает о собственной матери.

В произведении автор поднимает проблемы нравственности: ответственности, доброты, раскаяния, вины, совести. Важную роль играют картины природы: они созвучны душевному состоянию одинокой женщины, подчёркивают события, происходящие в рассказе. Главный герой “Телеграммы” — одиночество, самое страшное, что может быть — одинокая старость. Написанный сразу после войны рассказ Паустовского “Телеграмма” стал одним из самых известных произведений того времени.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Алёна Аленка

11/11

-

Ярослав Шиндяпин

10/11

-

Marker Marker

11/11

-

Денис Анохин

9/11

-

Вова Данилов

11/11

-

Иванчик Ксения

10/11

-

Даниил Иванов

10/11

-

Сергей Суетин

11/11

-

Олег Пищухин

9/11

-

Наталья Полюхова

11/11

И. С. Якимовец, учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 1 г. Пружаны, им. КБВО» Брестской области

Роль пейзажа в рассказе К. Г. Паустовского «Телеграмма» VII класс

Цель урока: показать роль пейзажа в раскрытии авторского замысла произведения.

Задачи: осуществить текстуальный анализ рассказа; помочь учащимся понять авторскую идею; работать над понятием «лиризм прозы» К. Г. Паустовского; развивать навыки выразительного чтения; способствовать формированию нравственных качеств: доброты к окружающим, чувства долга перед родителями, ответственности за их жизнь в старости.

Оборудование: фрагменты из фильма «Телеграмма» (реж. Ю. Б. Щербаков, 1957 г.); репродукция картины А. М. Шилова «Зацвёл багульник»; повесть А. С. Пушкина «Станционный смотритель».

Ход урока

-

Организационный этап.

-

Я рада приветствовать вас сегодня на уроке, рада видеть ваше хорошее настроение. Ребята, как вы думаете, мои слова могли бы быть текстом телеграммы? Почему?

-

Обратимся к словарю С. И. Ожегова.

Телеграмма — это сообщение, переданное

по телеграфу, а также бланк с таким сообщением.

-

А что такое телеграф? Узнать точное значение этого слова нам снова поможет словарь.

Телеграф — система технических приспособлений для передачи сообщений на расстоянии по проводам при помощи электрической энергии.

-

Проверка усвоения материала прошлого урока.

-

Перескажите рассказ, изменяя сюжетные линии. Ваши одноклассники должны найти ошибки.

-

Главную героиню рассказа сравнивают с девушкой Сольвейг, героиней пьесы «Пер Гюнт» норвежского писателя Генрика Ибсена. Сольвейг отличалась необыкновенной верностью, преданностью. В переводе на русский язык это имя обозначает солнечный путь. Можно ли с этим определением согласиться, когда речь идёт о Насте? Почему?

-

Почему рассказ называется «Телеграмма», ведь их было несколько? Сколько?

-

В книге Константина Паустовского «Золотая роза» есть глава «Зарубки на сердце». Предлагаю вам послушать фрагмент из неё: «Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного гравёра Пожалостина. Там одиноко доживала свой век его дочь, Катерина. Единственная дочь Настя жила в Ленинграде и один раз в два месяца высылала матери деньги».

Далее учитель пересказывает содержание главы.

-

Однажды Екатерина Ивановна попросила Паустовского вывести её на прогулку в сад, в котором она ещё девушкой зачитывалась Тургеневым. Через несколько дней Екатерина Ивановна слегла и уже больше не вставала. Вскоре она умерла. Закрывал ей глаза писатель. Соседская девочка Нюрка принесла писателю письмо, в котором пожилая женщина писала, в чём её хоронить. Хоронили её в старинном бальном платье и замшевых туфельках. Дочь Настя опоздала на три дня. Эта жизненная история и послужила основой рассказа «Телеграмма».

Кроме основных героев, в рассказе есть ещё герой, который, по мнению А. С. Пушкина, обладал удивительной способностью сразу угадывать человека. Именно этот герой глазами говорит Насте: «А письмо-то в сумочке нераспечатанное». Это он оценивает Настю в мастерской скульптора Тимофеева: «Эх, ты!» Кто он? (Н. В. Гоголь.)

-

Произнесите эти слова с гоголевской интонацией (творческое задание).

-

Свой словарный запас на прошлом уроке мы пополнили ещё одним словом — пустельга. Сколько у него значений? В каком значении оно используется в рассказе?

-

Кто и кому это слово говорит? Произнесите его от имени говорящего его героя (творческое задание).

-

Р

абота по теме урока.

-

Какие основные темы поднимает Константин Паустовский в своём рассказе? (Милосердие, материнская любовь, одинокая старость, взаимоотношения родителей и детей, доброта.)

-

Кто из героев рассказа проявляет милосердие?

-

В чём выражается материнская любовь Катерины Петровны? (Бесконечное ожидание, отсутствие жалоб, осуждения Насти.)

Демонстрируется репродукции картины А. М. Шилова «Зацвёл багульник».

-

Посмотрите на картину. Как вы думаете, что общего у этой старушки и Катерины Петровны?

-

Можно ли предположить, что за плечами у этой женщины и в какой момент жизни она предстаёт перед зрителем? (Она тоже ждёт, вспоминает, доживает свой век.)

-

Попробуйте сочинить историю её жизни, обращая внимание на детали, изображённые художником (творческое задание).

-

Что такое одинокая старость? Расскажите о ней на примере Катерины Петровны.

-

В каких произведениях художественной литературы, изученных вами ранее, показаны взаимоотношения родителей и детей?

-

Вспомните сюжет повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Чем завершается история Самсона Вырина и его дочери Дуни?

-

Какие моменты сходны в рассказах, написанных в XIX и XX веках?

— Почему эта тема так привлекает писателей, художников, режиссёров?

Демонстрируется фрагмент из художественного фильма «Телеграмма».

-

Какой момент мы увидели? Прокомментируйте его.

-

А сейчас давайте поговорим о той поре года, когда происходит действие в рассказе. Это поздняя осень. Найдите описание осенних дней, ночей, зачитайте их.

-

Играют ли они какую-то роль в авторском замысле произведения? Какую?

-

Большинство людей считает эту пору года мрачной, удручающей, тоскливой. Замирает жизнь цветов, деревьев, трав, птиц и насекомых. Начинается бесконечная мелодия дождя, ветра за окном, гоняющего по дорогам последние облетающие листья. В рассказе Константина Паустовского «Кордон 273» дано вот такое описание дома: «Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце, — так бывает всегда, когда увидишь то, о чём думал много лет. А я уже думал о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, в лесном пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так, мне казалось, могут быть написаны настоящие вещи — неторопливо, обдуманно, в полную меру». Найдите описание дома и сада Катерины Петровны.

Учащиеся выполняют задание по вариантам:

-

Вариант I: найти в описании эпитеты. (Жёлтые, осенние, истлевшие, чёрные и осенние листья, жестяная пустота почтового ящика, озябший клён, палые листья, голые ветви, ненастный октябрь, холодный воздух, позабытые звёзды, тесовые крыши, рыхлые тучи, засохшие деревья.)

-

Вариант II: найти в описании сравнения. (Ночи тяжелы, как бессонница, вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как эта осень.)

-

Вариант III: найти в описании олицетворения. (Звёзды пронзительно смотрели на землю, рассвет всё больше медлил, запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, тучи тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие вётлы.)

-

У многих рассказов Паустовского «живописные» названия, а место действия — старый дом. Это рассказы «Снег», «Скрипучие половицы», «Жильцы старого дома». Как вы думаете, почему именно такие «декорации» для своих рассказов выбирает Паустовский? (Осенью и зимой человек более остро чувствует боль, тоску, одиночество.)

-

Снег смешивается со слезами Насти, когда она читает телеграмму, отправленную Тихоном. Что было в этой телеграмме? («Катя помирает. Тихон».)

-

Найдите этот эпизод в тексте. Зачитайте его.

-

У киргизского поэта Аалы Токомбаева есть стихотворение, которое называется «Телеграмма». Послушайте его.

Учащийся наизусть читает стихотворение «Телеграмма».

Заболела мать, и той же ночью

Телеграф не уставал стучать:

-

Дети, срочно, дети, очень срочно

Приезжайте, заболела мать.

Из Одессы, Таллина, Иркутска,

Отложив до времени дела,

Дети собрались, да только жаль —

У постели, а не у стола.

Гладили морщинистую руку,

Мягкую серебряную прядь.

Почему же дали вы разлуке

Так надолго между вами встать?

Мать ждала вас В дождь и в снегопады.

Тягостной бессонницей ночей,

Разве горя дожидаться надо,

Чтоб приехать к матери своей!

Неужели только телеграмма

Привела вас к скорым поездам?

Слушайте! Пока у вас есть мама,

Приезжайте к ней без телеграмм.

-

Обобщение.

-

Ребята, что объединяет все произведения, о которых мы говорили на уроке: рассказ Константина Паустовского «Телеграмма» и повести Александра Пушкина «Станционный смотритель», стихотворение Аалы Токамбаева, картину Александра Шилова? Какая библейская заповедь вспоминается при этом? (Почитай родителей своих.)

-

Вернёмся ещё раз к картине Александра Шилова «Зацвёл багульник». На ней изображена пожилая женщина Галина Николаевна Лачинова, учительница начальных классов, всю жизнь проработавшая в школе. Она строго и аккуратно одета. Украшений никаких нет. Родственников у неё тоже нет. Общий тон картины тёмный, но в глазах женщины живёт надежда, а в уголках губ притаилась улыбка. Зацветает багульник, скоро растают снега, придёт весеннее тепло. Эти распускающиеся цветочки багульника — символ вечного круговорота в жизни. Сезоны сменяют друг друга. Тоже происходит с людьми. Они уходят, но оставляют о себе память.

-

Подведение итогов урока.

-

Какова роль пейзажа в рассказе Паустовского?

-

Константин Паустовский писал: «Нет! Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца. Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе». Какую память у вас оставил автор этих строк о себе?

-

Какие слова вы написали бы Насте в письме? Телеграммы отправляют в особых случаях.

-

Какие слова вы скажете сегодня своей маме? О чём расскажете?

-

Вы скажете, что телеграмма сегодня не нужна, что технологии XXI века значительно упрощают наше общение через социальные сети, скайп. Вот только помнить нужно об одном: живое человеческое общение, участие в чьей-то судьбе ничем заменить нельзя. Реальную помощь пожилому человеку тоже ничем не заменишь. Всегда помните об этом.

-

Рефлексия.

-

Домашнее задание.

Составить устный отзыв о прочитанном рассказе.

Классик русской литературы К. Г. Паустовский пользуется известностью не только на Родине, но и во всем мире как замечательный мастер слова. Его проза поражает красочностью и точностью слов. В каждом произведении писателя проявляется любовь и внимание к красоте природы, к людям, чувствующим и понимающим музыку окружающего мира.

Избегая будничных впечатлений и слов, Паустовский замечает трогательное и необычное в окружающем пейзаже. И точно так же писатель, не касаясь биографии героев, обращается к жизни чувств, изображает диалектику их души, отбирая те мелочи, которые помогут читателю видеть человека, чувствовать и улавливать источник его переживаний.

Искусство видеть мир

Неутомимый романтик, тонко чувствующий окружающий мир, Паустовский, с восторженностью и поэтичностью пишет живописные картины природы – волнующей, роскошной, полной величественности и блеска. Человек, который слышит музыку дождя, шепот морского прибоя, чувствует ласковые всплески воды и дыхание цветущей земли, также чутко слышит малейшие колебания человеческой души.

Любовь, с которой Паустовский относился к окружающему миру и окружающим его людям, пронизывала его произведения. Тепло и красота писательского языка, глубина и образность повествования от сердца писателя шли к читательскому сердцу и задевали те струнки души, о существовании которых читатель и не догадывался до знакомства с Константином Георгиевичем Паустовским.

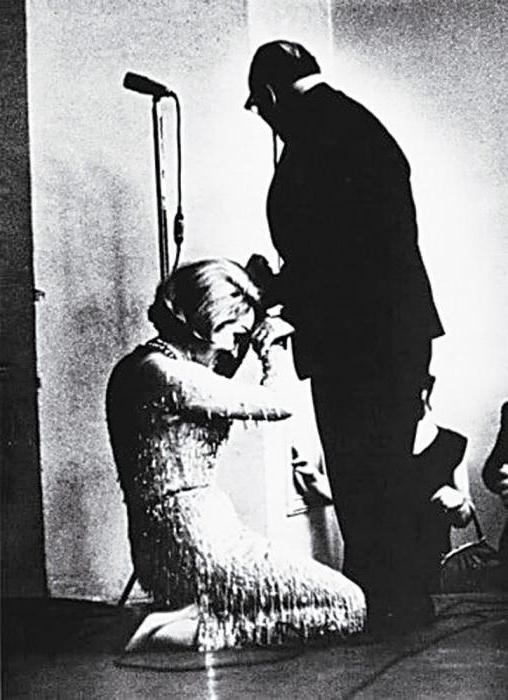

История одной фотографии

С «Телеграммой» Константина Паустовского связана реальная история, произошедшая в 1964 году. В Москву на гастроли приехала популярная певица и актриса Марлен Дитрих. Она писала, что в московском аэропорту у встречавших ее журналистов сразу же спросила о Паустовском. Когда Марлен подъезжала к отелю, она уже знала, что писатель лежит в больнице. Г. Арбузова, падчерица Константина Георгиевича, в одном из интервью рассказывала, что Паустовский хотел побывать на концерте Марлен Дитрих, но в то время был очень болен. И вот в сопровождении своего врача В. А. Коневского писатель отправился в Дом литераторов, где она выступала.

После концерта легенда кинематографа отвечала на вопросы. И когда у Марлен спросили, какой у нее любимый писатель, ответила, что любит Паустовского. К ней подошла переводчица Нора и сообщила, что писатель в зале. Марлен стояла и всматривалась в зал, ожидая, что он поднимется на сцену. Но, будучи очень застенчивым человеком, Константин Георгиевич не поднимался. И когда зал стал аплодировать, подбадривая его, Паустовский вышел на сцену. Марлен, не сказав ни слова, встала перед писателем на колени и прижала его руку к своему залитому слезами лицу.

Вечернее платье актрисы, расшитое камнями, было настолько узким, что стали лопаться нитки, и камни посыпались по сцене. Все на мгновение замерли. Недоступная богиня стоит на коленях и целует руки советского писателя. Потом огромный зал медленно и неуверенно поднялся, в тишине послышались робкие одинокие хлопки, а потом началась настоящая буря – шквал рукоплесканий. Когда Марлен помогли подняться с колен, она тихо сказала, что ее потряс рассказ Паустовского «Телеграмма». И с тех пор она считала своим долгом поцеловать руку писателя, написавшего это.

Персонажи рассказа «Телеграмма»

Константин Георгиевич вспоминал, что в лесном мещерском краю он создал много вещей, в том числе и рассказ «Телеграмма». Дату написания Паустовский не указал, но впервые рассказ был напечатан в восьмом номере журнала «Огонек» в 1946 году. Сюжет рассказа прост: не дождавшись приезда дочери, старая женщина умирает. Дочь, получившая телеграмму о болезни матери, добирается в далекую рязанскую деревеньку только на следующий после похорон день.

Действующие лица этой истории составляют две группы: жители села Заборья и окружение Насти. Катерина Петровна, дочка известного художника, живет после его смерти в селе Заборье в доме, им построенном. К первой группе относятся и ее односельчане: дочка соседа Манюшка, почтарь Василий, молодая учительница, сторож Тихон и старики, хоронившие Катерину Петровну.

Вторая группа лиц сосредоточена вокруг Насти, дочери Катерины Петровны, уехавшей много лет назад в Ленинград. К этой группе героев «Телеграммы» Паустовского можно отнести и скульптора Тимофеева, выставкой которого занимается Настя, и его более удачливого коллегу по цеху Першина, и старого мастера, встревоженного телеграммой, которую получила Настя.

Говоря о творчестве Паустовского, нужно иметь в виду, что художественные детали его произведений несут особую смысловую нагрузку. Также и действующие лица, которых писатель, казалось бы, упомянул мимоходом, на самом деле выполняют важную роль – раскрывают нравственные проблемы, которые волновали автора. Отчасти понять их поможет и краткое содержание рассказа Паустовского «Телеграмма» и анализ, представленные ниже. Параллельно рассмотрим и детали, подчеркивающие тему, и проблемы, затрагиваемые автором.

Катерина Петровна

Стояли синеватые пасмурные дни октября, в этом году он был на редкость дождливый. Катерине Петровне все труднее было вставать по утрам. Она доживала свои дни в старом мемориальном доме, построенном отцом. После его смерти дом охранялся областным музеем. На стенах висели картины, на которых ничего нельзя было разобрать: возможно, они потускнели от времени, а может быть ,глаза Катерины Петровны стали плохо видеть.

Рассказ «Телеграмма» Паустовского начинается с описания хмурой осенней погоды, и на фоне ее выделяется маленькая деталь – подсолнечник у забора. Осенний пейзаж как будто передает состояние Катерины Петровны, а подсолнух подчеркивает одинокую старость.

Последняя обитательница дома смотрела на «Вестник Европы», пылившийся на полках, и думала, что в Заборье не с кем поговорить о картинах, о Париже. Не с Манюшей же об этом беседовать, дочерью соседа. Она каждый день прибегала то воды принести, то полы подмести. Катерина Петровна дарила девочке страусовые перья, старые перчатки и шляпу, на что Манюша отвечала, что сдаст их в утиль.

Еще одна важная деталь, которой уделяет внимание К. Г. Паустовский в «Телеграмме» – памятные вещи, которые старушка дарила. Не отдавала за ненадобностью, а дарила дорогие для нее, ставшие частичкой жизни Катерины Петровны, вещи, которые, как оказалось, никому, кроме нее, не нужны.

И в одиночестве жестоком

Иногда заходил старый сторож, помнивший еще отца Катерины Петровны. Он убирал засохшие деревья в саду, пилил и колол дрова. И всегда спрашивал, пишет ли Настя. Не дождавшись ответа, он уходил, а Катерина Петровна начинала плакать. И лишь керосиновый ночник, казалось, был единственным живым существом в старом доме.

Эта маленькая деталь подчеркивает одиночество героини «Телеграммы». Проблему Паустовский усиливает, показывая безмерность ее одиночества, словами «без слабого огня». Старушка была настолько одинока, что даже огонек ночника помогал ей, иначе не знала Катерина Петровна как дожить до утра.

Писем от Насти мать не получала, но почтарь Василий приносил от дочери денежные переводы, которые извещали, что Настя очень занята, нет времени даже на письмо. Однажды ночью кто-то стучал в калитку, заколоченную несколько лет. Старушка вышла посмотреть, кто стучит, но там никого не оказалось.

И снова подчеркивает Паустовский в «Телеграмме» тему одиночества – не открывавшаяся несколько лет калитка.

Остановилась Катерина Петровна на обратном пути возле клена, который она посадила будучи молодой девушкой. Он стоял пожелтевший и озябший, и некуда было клену деться от бесприютной ветреной ночи. Пожалела она его и побрела домой.

Автор подчеркивает, что Катерина Петровна воспринимает дерево как живое и отождествляет с ним свое состояние беспомощности и одиночества.

В ту же ночь написала письмо ненаглядной дочери и просила ее приехать хоть на день. Сообщила, что очень больна, и хотела бы увидеться с ней перед смертью. Манюша письмо отнесла на почту и долго толкала его в ящик, словно заглядывала внутрь. Но там только жестяная пустота.

Кажется, чего необычного в том, что почтовый жестяной ящик пуст? Но К. Г. Паустовский в «Телеграмме» в каждую деталь вкладывает смысл: пустота – бездушие дочери.

Дочь Настя

Еще одна героиня рассказа Паустовского «Телеграмма» – Настя. Она много лет назад уехала из Заборья. Жила в Ленинграде и работала в Союзе художников. Занималась организацией конкурсов и выставок, которые отнимали много времени. Даже вот письмо от матери и то прочесть некогда. «Пишет, значит, жива», – подумала Настя. Спрятала письмо в сумочку не читая и отправилась в мастерскую скульптора Тимофеева.

Анализ «Телеграммы» Паустовского показывает, что автор поднимает серьезные нравственные проблемы: разобщенность близких людей, их отдаление и нежелание показать чувства. Три года Настя не видела маму, которая никогда не надоедала упреками и жалобами. И, получив весточку от самого родного и близкого человека, она спрятала письмо, не читая. Этими словами писатель подчеркнул равнодушие и черствость героини.

Промозглый осенний ветер забрался и в мастерскую Тимофеева, который рассказывал о том, как тепло в студии коллеги Першина. Тимофеев жаловался на холод, на ревматизм. Настя пообещала ему помочь и попросила художника показать ей Гоголя. Тимофеев подошел к скульптуре великого писателя и сдернул с нее ткань. Настя вздрогнула. На нее насмешливо смотрел сутулый человек, и она видела, как на его виске бьется склеротическая жилка.

Почему Паустовский выбрал именно скульптуру Гоголя? Как известно, великий сатирик обладал удивительной способностью угадывать человека. Что этим хотел сказать Паустовский? Анализ «Телеграммы» показывает, что в рассказе автор поднимает и тему воздействия искусства на человека. Насте показалось, что Гоголь смотрит на нее насмешливо, словно разглядел ее показную доброту и черствую душу. Настя тут же укоряет себя, что письмо-то в сумочке лежит нераспечатанное.

Телеграмма

Две недели Настя занималась устройством выставки. В день открытия пришли известные художники и скульпторы – обсуждали и хвалили работы Тимофеева. Вошла курьер Даша и вручила телеграмму, смысл которой дошел до Насти не сразу. Поначалу она подумала, что это не ей, но обратный адрес, где было написано слово «Заборье», развеял сомнения. Настя нахмурилась, скомкала телеграмму, и слушала выступление Першина, который рассыпался благодарностями в ее адрес, отмечая, что в лице Анастасии Семеновны забота о человеке стала реальностью.

В рассказе Паустовского «Телеграмма» равнодушие и отзывчивость Насти стоят рядом. Отзывчивая к посторонним людям, она равнодушно отнеслась к письму матери. И казалось бы, получив телеграмму, что самый близкий и родной человек умирает, она должна была бежать к маме со всех ног, чтобы успеть, чтобы увидеть, услышать и обнять ее еще хоть раз. Но Настя скомкала телеграмму. В двух словах, пока с кафедры неслось о заботе, автор выразил жестокость, лицемерие, равнодушие дочери.

Старый художник, озабоченный задумчивым видом Насти, подошел, тронул ее за руку и поинтересовался, не телеграмма ли ее так встревожила? Настя сказал, что телеграмма от знакомой, ничего ужасного не произошло, но весь вечер ощущала на себе пронзительный и тяжелый взгляд. Кто бы это мог быть? Настя подняла глаза: на нее, усмехаясь, смотрел Гоголь.

Произведение «Телеграмма» Паустовский продолжает словами из письма Катерины Петровны: «Ненаглядная моя» – обращалась к Насте мать. Настя села на скамейку и заплакала. Она поняла, что никто и никогда не любил ее так, как мама. Тем же вечером Настя уехала в Заборье.

Заборье

Тихон отправился на почту, пошептался о чем-то с Василием, осторожно нацарапал что-то на телеграфном бланке и поплелся к Катерине Петровне. Она не вставала уже десятый день. Манюша не отходила от нее шестые сутки и успокаивалась только тогда, когда Катерина Петровна шевелилась под одеялом. Вошел Тихон, сказал, что на улице похолодало, дорогу прибьет морозцем, и Насте теперь сподручнее будет доехать, и неуверенным голосом прочел телеграмму, которую сам же принес.

Катерина Петровна отвернулась к стенке. Тихон сидел и вздыхал в прихожей, пока Манюше не позвала его в комнату старушки. Она лежала бледная и маленькая. «Не дождалась», – вздохнул Тихон и вышел. На следующий день старики и ребята хоронили Катерину Петровну.

Здесь появляется в «Телеграмме» Паустовского героиня, молодая учительница, которой он уделил всего несколько строчек. В них совершенно незнакомый человек отдает дань уважения женщине-матери.

У молодой учительницы такая же старенькая седая мама осталась в уездном городе. Учительница вздохнула и медленно пошла за гробом, спрашивая у людей, одинока ли была умершая? На что ей ответили, что есть у Катерины Петровны дочка в Ленинграде. Но, видимо, так высоко взлетела, что на похороны к матери выбраться не смогла. Учительница подошла к гробу, поцеловала руку Катерины Петровны и долго слушала, как за ее спиной переговариваются старики.

Настя приехала в село после похорон и застала только могильный холмик. Осмотрела комнату матери, из которой жизнь, казалось, ушла давным-давно и, крадучись, чтобы никто ее не увидел, уехала из Заборья. И никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять невыносимой тяжести с ее души.

Между строк

В рассказе Константина Паустовского «Телеграмма» между строк можно прочитать многое о семье, живущей в старом доме. Катерина Петровна живет среди картин своего отца и его друзей. Сам Крамской был его другом, эскиз к его картине занимает в доме почетное место. Журнал «Вестник Европы» читали и Катерина Петровна, и ее отец. В нем печатались произведения русских писателей Соловьева, Островского, Тургенева, Гончарова. На этой классической литературе выросли обитатели дома.

Катерина Петровна летом 1885 года была с отцом в Париже, именно тогда умер Виктор Гюго, на похоронах которого она была. Похоронена она была не рядом с отцом. Никто из присутствующих не вспомнил, что она была дочерью известного художника. Не потому ли, что жители села, оказывавшие Катерине Петровне посильную помощь, не понимали значимости и ценности картин, висящих на стенах ее дома?

Так, мимолетно, показал Паустовский огромную духовную пропасть между интеллигенцией и крестьянством России. Очевидно, вклад художника в российское искусство был большим, так как дом был мемориальным. Почему в кавычках это слово написал Паустовский в «Телеграмме»? Равнодушие и отзывчивость и здесь стоят рядом. С одной стороны — равнодушие государства, под охраной которого находился дом, а значит и картины, потускневшие и забытые. С другой — отзывчивость простого сторожа. Из жалости Тихон помогал Катерине Петровне по хозяйству. И он единственный, кто помнил художника и, вероятно, не осознавал истинную ценность картин, но смотрел на них с почтением и вздыхал: «Работа натуральная!»

Зарубки на сердце

В «Золотой розе» автор написал историю создания рассказа «Телеграмма». Дату написания Паустовский не уточнил, но рассказал трогательную историю, на основе которой он создал свой шедевр. Глава «Зарубки на сердце» знакомит с прототипами этого рассказа. Одно время Паустовский жил под Рязанью, в усадьбе знаменитого когда-то гравера Пожалостина. Единственная дочь хозяйки дома забыла о матери, и высылала из Ленинграда только переводы.

По вечерам писатель ходил пить чай к Катерине Ивановне. Видела хозяйка усадьбы плохо, и по два-три раза на день к ней забегала соседская девочка Нюрка. Катерина Ивановна жила когда-то в Париже, знала Тургенева и присутствовала на похоронах Гюго. Она давала Паустовскому почитать связку желтых писем, оставшихся от отца.

Паустовский пишет, что телеграмму Насте отослал он, сообщая о смерти ее матери. Нюрка отдала писателю конверт, в котором Катерина Ивановна написала, в чем ее хоронить. Паустовский увидел хозяйку усадьбы уже прибранную – она лежала в золотистом бальном платье со шлейфом, в черных замшевых туфельках. Настя приехала через три дня после похорон.

В своей автобиографии Паустовский рассказывал о том, что на войне у него погибли два брата. У писателя осталась только полуслепая сестра. Не ее ли беспомощный облик лег в основу характеристики главной героини рассказа? Думается, не только образ дочери Пожалостина нашел отражение в героине романа. Но и другие, дорогие сердцу автора образы близких людей, которых он изобразил с такой любовью, тоской и искренним сожалением.

Пока не поздно

Каков жанр «Телеграммы» Паустовского? Это рассказ, на нескольких страницах которого автор поднимает важные проблемы: одиночество, материнскую любовь, проблему отцов и детей. Композиционно рассказ делится на три части, одна из которых рассказывает о матери, вторая о дочери, а в третьей происходит трагическая развязка.

Полуслепая старушка, живет среди своих воспоминаний. Только они остались с ней, даже собственной дочери Катерина Петровна не нужна.

Настя, молодая женщина, занята карьерой – она с упоением помогает молодым художникам, организует выставки. Ей некогда заниматься проблемами своей матери. Написала письмо? Значит, жива. Зачем куда-то ехать? Терять драгоценное время? Смотреть на картины, засиженные мухами? Слушать рассказы, слышанные не один раз? Скучно. Успеется. Потом.

Произведение Паустовского «Телеграмма» в жанре рассказа напоминает, что все нужно делать вовремя. Заботиться о близких и родных, говорить им слова любви, проводить с ними больше времени. Всегда ли мы знаем цену нашего покоя и счастья, оплаченного самозабвением матери? Старинное слово, практически вышедшее из обихода повседневной речи, как нельзя лучше характеризует истинную материнскую любовь. Самозабвение – забыть себя ради ребенка.

А всегда ли мы помним о маме? За суетой жизни, нехваткой времени, погоней за карьерой можно опоздать. Как это случилось с героиней рассказа Настей. Как показал анализ «Телеграммы» Паустовского, дочь Катерины Петровны не была совершенно бездушным человеком. Она заботилась о своих коллегах, но для единственного человека, самого родного и близкого, который ничего не требовал от нее, не высказывал недовольства, а просто хотел немного тепла и внимания, она не нашла времени.

Название рассказа

Почему так назван рассказ Паустовского «Телеграмма»? Отзывы читателей, до глубины души тронутых этим рассказом, сходятся в одном – это телеграмма нам, читателям, сообщающая о том, что жизнь быстротечна, и надо беречь и ценить своих близких.

В рассказе даны две телеграммы. Настоящая послана сторожем Насте в Ленинград. Другая телеграмма выдумана тем же Тихоном. Он придумал ее для того, чтобы поселить в сердце умирающей матери надежду. Катерина Петровна догадалась, но поблагодарила сторожа за ласку и добро.

Но ошибочно предполагать, что заголовок – это отражение двух телеграмм. Мастер слова Паустовский взвешивал каждое слово. И, в свете строительства социалистического государства, призывающего думать сначала о Родине, а потом о семье, писатель своей «Телеграммой» напоминает – не забывайте своих близких.

Произведение Паустовского затрагивает одну из нравственных важнейших проблем — проблему отношений детей и родителей. Всегда ли дети спешат на помощь родителям, живущим где-то далеко, всегда ли пишут им письма, умеют ли проявлять о них заботу, стараются ли быть ласковыми со стариками? Поэтому рассказ воспринимается как очень грустная повесть о матери, напрасно ожидающей приезда дочери.

Всё описываемое происходит холодной осенью. Вообще, слово холодный встречается несколько раз. Автор рисует мрачную картину: «Назойливо сыпался дождь», «тащились … рыхлые тучи». Выделяется только маленький подсолнечник у забора, но и он доцветает, и он одинок среди чёрного, чёрного, и поэтому становится грустно.

Катерина Петровна видит всё одно и то же. Автор говорит, что она «дожила свой век», а не жила. Ей не с кем было поговорить о прежней жизни.

Она впервые за год решилась выйти из дому, когда кто-то долго стучал в калитку.

А почему все-таки она решилась идти? Калитка была заколочена несколько лет, и Катерина Петровна подумала, что дочь могла не знать об этом и стучать.

Я обратила внимание на метафоры в предложении » Позабытые звёзды пронзительно смотрели на, землю». Мне кажется, автор употребляет слова позабытые, чтобы подчеркнуть одиночество Катерина Петровны, ведь и её как бы «позабыли», и понимают это и поэтому смотрят пронзительно.

В судьбе клена, как он описан в рассказе, тоже видны неустроенность, одиночество: «Ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи». Метафора или олицетворение здесь помогают нам понять настроение героини, ее переживания, ведь ее тоже никто не ждёт, ей тоже некуда идти, она просто доживает.

Действительно, образ Катерины Петровны очень цельный. Она и окружающей мир — единое целое. Пейзаж — это действующее лицо рассказа. Может быть, именно природа и помогает ей жить. Ведь и сад, которым занимался еще ее отец, и замерзший клен, который она жалеет, тат как его » посадила давно еще девушкой — хохотушкой» — это все близкий ей мир, ее родная земля, о которой в конце рассказа еще расскажет автор, земля, в которую в конце концов опустили Катерину Петровну. Да и природа, провожая ее в последний путь, принарядилась: » Выпал тонкий снежок. День побелел., и небо было сухое, светлое … «

Настя получила письмо, но сразу не стала читать.

Я думаю, что письмо вызвало два чувства: облегчение, что мать жива и в то же время проснулась совесть, которую она успокаивала тем, что у неё много работы.

Когда она прочитала письмо, то вслух назвала одну причину, ненастоящую: «Куда там сейчас ехать. Разве отсюда вырвешься! » А на самом деле ей просто не хотелось ехать, потому что её ждали переполненные поезда, пересадки, материнские слёзы, скука.

Гуманно поступили по отношению к Катерине Петровне Манюшка, Тихон, а Настя равнодушная, бесчувственная, если забыла мать.

Манюшка, дочь колхозного сторожа, прибегает каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар. Именно она шесть суток не отходит от Катерины Петровны, не раздеваясь спит на старом диване. По ее речи видно. Что она не очень грамотная, простая крестьянская девочка, но она понимает самое главное-человек в беде, надо помочь. Очень скупо говорится и о стороже Тихоне, просто перечисляется, что он делает: рубит, пилит, колет старые деревья на дрова. Он тоже не умеет красиво и много говорить. Но именно он, дает телеграмму Насте, написав самое главное: «Катя помирает», а потом, не дождавшись ответа, совершает. Наверно, единственный в жизни раз, подлог: приносит умирающей женщине мнимую телеграмму от дочери.

Свой рассказ К. Г. Паустовский назвал «Телеграмма». Каждый знает, что телеграмма посылается людьми в экстренных случаях, с ней связано чувство тревоги. Обе телеграммы отправляет Тихон. Они не выполняют своего назначения. Настя получила страшный жизненный урок, её жаль. Она плачет, но поздно: самого близкого человека уже нет. Этот рассказ — предупреждение всем о том, что никогда не надо забывать о самых близких людях

Константин Георгиевич всегда писал по велению сердца, поэтому из-под его пера выходили реалистичные произведения, в которых трудно разделить правду и художественный вымысел. Один из пронзительных рассказов Паустовского — «Телеграмма». Характеристика главных героев не оставляет сомнений в том, что образы списаны с современников писателя. При прочтении хочется изменить сюжет, настолько он трогает за душу.

Основные персонажи

Основные и второстепенные действующие лица одинаково важны для раскрытия авторского замысла, причём вторых в рассказе больше. Характеристика главных героев «Телеграммы» Паустовского:

- Катерина Петровна. Пожилая женщина, дочь известного художника. Катерина живёт в ветхом доме, который считается культурным памятником. О муже ничего не сказано, вероятно, он умер, а дочь живёт в Ленинграде, приезжает раз в 3 года, редко пишет и иногда присылает 200 рублей. Катерина Петровна пишет Насте письма, называет её «ненаглядная моя», а дочь, занятая делами, даже не сразу их открывает. Женщина очень скучает по своей кровиночке, стесняется досаждать, но всё же надеется хоть разок увидеть её перед смертью. Старушке кажется, что она не переживёт зиму.

- Настя. Дочь Катерины, работает секретарём в Союзе художников. Коллеги называют её Анастасией Семёновной. Девушка живёт чужими интересами. Она увлечена работой и старается организовать выставку работ начинающего скульптора, странного вспыльчивого человека. Девушка получает сначала письмо от мамы, потом телеграмму от Тихона и только спустя долгое время понимает, что ближе, чем родная мать, у неё никого нет. Увидеть женщину живой девушка не успевает. Приехав в Заборье, Настя оказывается в доме, из которого давно ушла жизнь. Девушка покидает село рано утром, чтобы не встречаться с жителями.

- Скульптор Тимофеев. Молодой человек со странностями, неуверенный в себе. У мастера получаются интересные работы, но он боится быть осмеянным, при этом завидует чужому успеху. Скульптор беден, после выставки он не верит своему успеху, однако признанные мастера действительно высоко оценили работы. Один даже поблагодарил Настю за то, что она «извлекла Тимофеева на свет».

- Манюшка. Девочка, которая живёт по соседству, дочь колхозного сапожника. Манюшка приходит к старушке каждый день, подметает, приносит из колодца воду, ставит самовар. Женщина благодарит её и дарит кое-то из своих ценностей, но девочка не понимает, зачем ей перчатки, броши и страусиные перья. Когда силы окончательно покидают старушку, Манюшка неотлучно находится рядом с ней, ухаживает за ней, кормит и поит ее.

Второстепенные действующие лица

Каждый второстепенный персонаж выполняет свою роль. Например, молодая учительница вовремя понимает, что нужно уделять больше внимания маме, которая находится далеко. Скульптура Гоголя — это как бы совесть Насти, её внутренний голос. Благодаря образам известных художников и скульпторов можно понять, чем живёт Настя, на что она променяла заботу о маме. Список второстепенных персонажей:

- Учительница. Она приходит на похороны, целует руку умершей и вспоминает маму, такую же старенькую и седую.

- Отец Катерины Петровны. Этот персонаж появляется только в воспоминаниях главной героини. Он построил особняк, в котором сейчас живёт старушка. Когда Катя была маленькой, отец брал её за границу, и она даже видела похороны Виктора Гюго.

- Першин. Известный скульптор, похвала которого радует Тимофеева, хотя последний открыто называет мастера «ремесленником».

- Тихон. Тощий рыжий сторож при пожарной усадьбе. В детстве этот человек восхищался работами отца Екатерины. До сих пор он сохранил почтение к художнику. Тихон изредка заходит к старушке, хлопочет по хозяйству, но от его помощи мало толку. Сторож пилит сухие деревья, рубит их на дрова, однако он не может вдохнуть жизнь в старый дом и умирающий сад. Когда старушке становится совсем плохо, он отправляет Насте коротенькую телеграмму, а потом приносит «ответ», составленный им самим. Но старушка догадывается о лжи, после чего силы окончательно покидают её.

- Скульптура Гоголя. Её можно причислить к героям рассказа из-за того, что девушке кажется, будто изваяние ведёт себя как живое. «Остроносый сутулый человек» смотрит «насмешливо», а на его виске бьётся жилка. «Сверлящие глаза» как будто упрекают девушку, её кажется, что Николай Васильевич говорит: «Эх ты, сорока!».

В тексте упоминаются ещё несколько персонажей, которых можно отнести к третьестепенным. Действующие лица, не оказывающие значительного влияния на сюжетную канву:

- председатель Союза художников,

- седой мастер,

- курьерша Даша,

- кассирша на станции,

- «почтарь» Василий,

- сельские мальчишки, старики и старухи.

Краткое содержание

В деревне Заборье живёт Катерина Петровна, старенькая женщина. Она плохо видит и с трудом ходит. В последний год осень выдалась холодной, и старушка думает, что не доживёт до весны. Ей уже трудно вставать, в доме холодно и неуютно. К бабушке заходит соседская девочка, которая помогает по дому.

Чтобы хоть как-то отблагодарить девочку за заботу, старушка дарит её свои ценности, но девочка считает их безделушками. Картинкой, иллюстрирующей доброту девочки, можно назвать сцену, когда она решает отдать подарки старьёвщику. Манюшка ухаживает за женщиной не из корысти, а по зову сердца. Иногда к Катерине заходит местный сторож Тихон, который помнит отца женщины и чтит его память.

Катерина не докучает дочери письмами, но очень скучает по ней. Иногда весёлый почтальон приносит переводы от Насти, и к ним всегда прилагается короткое письмо, где говорится, что дочери некогда навестить мать. Когда старушка совсем ослабела, она написала умоляющее письмо, в котором просила дочь приехать.

Жанр, анализ и смысл

Жанр «Телеграммы» — рассказ. В тексте одна сюжетная линия, объединяющая нескольких главных и второстепенных персонажей. Литературное направление произведения — реализм, потому что Паустовский показывает человеческую жизнь без прикрас. Диалоги и события могли происходить в реальности. Повествование ведётся линейно, автор излагает события в той последовательности, в какой они происходят.

Анализ «Телеграммы» Паустовского показывает, что композиционно текст разделён на 3 части. В первой Паустовский описывает жизнь старушки в Заборье. Из второй читатель узнаёт, как живёт и чем занимается дочь Екатерины. Третья часть содержит описание событий, произошедших после смерти старушки. В ней Настя понимает, что совершила непоправимую ошибку. В сочинении по произведению «Телеграмма» следует упомянуть несколько тем:

- взаимоотношение родителей и детей,

- возвращение «блудного сына», в данном случае — дочери, причём запоздалое,

- материнская любовь,

- одиночество,

- раскаяние.

Мораль произведения заключается в том, что нужно заботиться о близких, пока они живы. Не стоит думать, что им не нужна помощь, если о ней не просят. Но близкие нуждаются не только в физической заботе. Важно и внимание, а оно может выражаться в добрых словах, визитах, открытках. Старушка была бы рада видеть дочь не раз в 3 года, а чаще, но Настя за всё время даже не написала подробного письма.

Ошибка девушки в том, что она не подозревала о состоянии матери. Катерина писала, что всё в порядке, ведь ей не хотелось докучать дочери. А Настя, которая исправно посылала деньги, наивно считала, что этого достаточно. Обладая добрым характером, девушка была готова прийти на помощь постороннему человеку, потому что его проблемы она видела и воспринимала очень остро. Поездка к матери всё откладывалась, и подготовка к выставке Тимофеева стала роковой ошибкой.

Название рассказа имеет два значения. Первое отражает, что в сюжете есть 2 телеграммы: первую получила Анастасия, а вторую прочитал Катерине Тихон. Умирающая женщина поняла, что он слукавил, и после этого надежда на приезд дочери покинула её. Второе значение состоит в том, что сам рассказ — телеграмма для читателей. Автор хочет, чтобы они не превращались в «Иванов, не помнящих родства», и любили близких, пока те живы.

- Сочинения

- Литература

- Паустовский

Сочинение Образ природы в рассказе Телеграмма Паустовского

Произведение писателя Паустовского «Телеграмма» — невероятно поэтическое и драматическое, рассказ о жизни одинокой матери, и о безразличии дочери. Но ещё писатель показывает, что в этом мире также есть люди, которые способны на добрые человеческие дела, и поступки. Такими являются не главные персонажи произведения.

Помимо образов людей, в произведении писатель. описывает ещё природу. Писатель использует приемы одушевления, психологического параллелизма. Из-за этого окружающая среда в произведении нам кажется отдельным персонажем, судьба которой сопоставляется, с главным персонажем произведения.