- Сочинения

- По литературе

- Бунин

- По рассказу Чистый понедельник

Сочинение по рассказу Чистый понедельник Бунина

События произведения происходят в начале двадцатого века в Москве во время страстной недели перед Пасхой и описывают взаимоотношения двух героев рассказа – мужчины и женщины, которых автор решил не называть.

Писатель пытается проанализировать и понять смысл чувства, возникающего между людьми, причину любви и ее таинство.

Повествование автор ведет не с начала рождения любви, в самый разгар вспыхнувшего чувства с целью ярче и точнее передать все переживания влюбленных.

Молодой мужчина охвачен страстной любовью к своей женщине, считая ее совершенством, идеалом красоты. Он восхищается ее прекрасной фигурой, чертами лица, но его чувство, хотя и искреннее, лишено возвышенных эмоций, он подвержен лишь плотскому влечению.

Героиня рассказа представлена писателем в виде таинственной и загадочной женщины с противоречивой и утонченной натурой. Она хорошо воспитана, образована, умна, но при этом совсем не интересуется окружающим миром, безучастна к букетам, развлечениям, чтению. Девушка находится в постоянном поиске жизненной цели и своего предназначения на земле, ее одолевают душевные метания, она прибывает в непрерывных раздумьях и мыслях.

Женщина увлечена религией, с удовольствием посещает церковные службы и неустанно восхищается христианскими заповедями.

Ночь перед чистым понедельником влюбленные проводят вместе, а на утро молодой человек обнаруживает отсутствие любимой. Девушка, не объяснив причин своего поступка, уезжает в монастырь, чтобы принять монашеский постриг.

Герой рассказа, не понимая мотивов случившегося, тяжело переживает расставание с любимой женщиной и страдает, но однажды видит ее случайно, уже монахиней, в момент посещения им святой обители.

Трагизм любовной истории молодых людей заключается в недостатке понимания между влюбленными и ошибочного мнения друг о друге. Автор раскрывает идею о том, что у каждого человека существует свой богатый внутренний мир и окружающим людям не всегда удается понять и принять его.

Душевный мир главной героини наполнен духовностью, а любовь к мужчине она воспринимает не как спасительный круг, а как возникшую сложную проблему.

Проявив сильные черты характера, девушка отказывается от охватившего ее чувства, находит за монастырскими стенами свой личный жизненный смысл – отдать всю себя служению богу и обретает покой в одиночестве.

Рассказывая о печальной судьбе героев, автор передает и свое личное отношение к происходящему, он также страдает и грустит, но делает глубокий вывод, что любовь – это не только прекрасное и чистое чувство, в ней бывают и трагические финалы, которые невозможно предугадать заранее.

2 вариант

В «Чистом понедельнике», я думаю, героиня просто была не создана для любви, семейных отношений… То есть она могла бы стать женой, но к этому душа её не лежала. Она была счастлива только в церкви. Ездила на балы, но ей хотелось только в монастырь. Интересно, что она с таким упорством пыталась себя переделать.

Оба героя были молоды и богаты. Он так её любил, ждал. Кстати, и ради него она хотела сыграть роль земной женщины. Но хорошо, что она вовремя поняла, что не может так жить. Ведь лучше она сразу ушла в религию и духовность, чем после рождения двоих детей бросила бы всё и спряталась в монастыре. Некоторые люди, как я понимаю, могут совмещать семейную жизнь и стремление к духовности, но не в этом случае. Видно было, что всё в этих отношениях она делала через силу. Наверное, и родителей не хотела расстраивать, и окружение… А если бы наоборот – ей на постриг в монастырь, а она думает о семье, мечтает об отношениях.

В рассказе говорится, что она училась на курсах, но вот посещала их редко. Герой не понимал даже, зачем она там время тратит. На его вопросы она отвечала, что люди, вообще, не знают, зачем они всё делают в этом мире. Уже по этому ответу можно понять, что её особенно не интересует в этом земном мире. Думаю, что герой мог бы понять – она не для него, не для кого. Но он так её любил, что закрывал глаза на все эти странности. И ещё он был очень энергичным, ведь она постоянно его просила помолчать, не мешать ей, например, дочитать главу. Они ведь даже познакомились на лекции Белого, где герой не мог усидеть на месте, а ещё и хохотал, а она сделала ему замечание, но в итоге рассмеялась.

Даже когда он её обнимал, она не сопротивлялась, но «всё молчала», позволяла, но сама не особенно откликалась. И другого у неё не было, хотя дома всегда было полно букетов, видимо, от поклонников.

Для меня в этом названии есть смысл того, что она начала новую жизнь – чистую с понедельника. (Есть, конечно, и религиозный смысл, но я его не знаю.) Новую жизнь – для себя, где всё ей будет откликаться. Ну, надеюсь… Хотя в момент их встречи она вполне довольна, не бросается к бывшему возлюбленному. Она попробовала земной путь, долго думала, но сделала выбор – к духовности.

Сочинение 3

Литературная работа И.А. Бунина «Чистый понедельник» является выражением эмоциональности прозы писателя. Она показывает Московский образ жизни в самом начале двадцатого века. Очень хорошо Иван Алексеевич описывает предметы той поры. Специально подчёркивает античные церкви столицы, храмы, а одновременно с этим публицистику актуальных писателей и рестораны.

В центре внимания предстают два человека: мужчина и женщина, писатель не дает им имен, поскольку они не существенны для истории. Мужчина богат, юн, симпатичной наружности. Герой действительно без ума от героини и в состоянии совершить любой поступок, чтобы они всегда были неразлучны. Вместе с тем, понять, чего хочет героиня, он даже не пытается.

Главная героиня представляется таинственной особой. Ее рассуждения, любовь и предпочтения неясны для читателей, туманны и таинственны. Появление и повседневный быт дамы показаны детально, вместе с тем, по причине недомолвок, нельзя создать полное описание. Деяния героини напоминают её саму, они также непонятны, неуправляемы и противоречивы.

Перед Чистым понедельником в ночное время девушка была с главным персонажем, а поутру бежала в церковь. Писатель во время всей истории подчёркивает то, что ей неуютно в любом месте, где бы она не находилась, какая она бедная и несчастная и не понимает радостей жизни людей.

Время, когда главная героиня оставляет мужчину, является для него одной разделительной чертой, которая отрезала все то, что было до нее на один отрезок и все то, что было после — на другой. Он ощущает неестественную энергию и может понять то, что не смог бы понять в прошлом. Спустя два года мужчина, перебирая в воспоминаниях истории, которые случались раньше, будет уехать по дороге их былого приключения, ему захочется побывать в Маро-Мариинском храме. Заключительная встреча главных персонажей становится уходом героя.

Любовные чувства, похожие на спокойный и рассудительный интеллект, показаны в литературной работе с четкостью и проницательностью. Читателю становится больно за персонажа, поскольку он соглашается с выбором своей любимой, при этом решает все ее дела. Ведь даже если бы он сражался за свои любовные чувства, все кончилось бы для него провалом. Героиня сделала свой выбор, и не по причине веры, а по причине мечты ощутить единение с первозданным миром, душевный покой. Она была не в состоянии заполучить это, находясь рядом с мужчиной, только церковь могла дать ей все то, о чем она так долго мечтала.

Также читают:

Картинка к сочинению По рассказу Чистый понедельник

Популярные сегодня темы

- Сочинение Человек в тоталитарном государстве

Единственные качества, которые невозможно отобрать ни у одного человека живущего в нашем мире это свобода и стремление к свободе, вольнодумию, и невыносимую потребность в справедливости в этой жизни.

- Вечные проблемы в романе Мастер и Маргарита

В произведении Булгакова «Мастер и Маргарита» затрагивается сразу несколько проблем. Все эти проблемы являются актуальными и на сегодняшний день.

- Сочинение У природы нет плохой погоды

Это, смотря как посмотреть. Если всё воспринимать негативно, то наша российская погода очень плохая. На большей территории девять месяцев зима, остальное – лето

- Сочинение на тему Разные люди

Особенно часто заметно такое расхождение вкусов и мнений среди людей, которые вынуждены находиться вместе или желают этого. Если это дружеская компания или семья, то расхождение не вызывает значительного раздражения.

- Сочинение по рассказу Конь с розовой гривой 6 класс рассуждение

Рассказ «Конь с розовой гривой» написал Виктор Астафьев. Автор повествует нам историю из своего детства, когда он был еще совсем мальчишкой. Главный герой живет в деревне и воспитывается строгой, но справедливой

Произведения Ивана Алексеевича Бунина объединяют темы памяти и любви, неразрывно связанные с мыслями о России – той, которая ушла в безвозвратное прошлое, но осталась главным источником вдохновения для писателя. Любовь как величайший дар и смерть как символ быстротечности земного существования – две главные линии, объединяющие рассказы сборника «Темные аллеи». Исключением не стало произведение Бунина «Чистый понедельник», о котором Многомудрый Литрекон подробнее расскажет далее, сделав анализ книги по плану.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр, направление

- 3 Смысл названия

- 4 Композиция и конфликт

- 5 Суть: о чем?

- 6 Главные герои и их характеристика

- 7 Темы

- 8 Проблемы

- 9 Основная идея

- 10 Чему учит?

- 11 Критика

История создания

Иван Алексеевич Бунин пребывал в эмиграции во Франции, когда написал книгу «Темные аллеи», над которой трудился с 1937 по 1945 г. Работа над книгой была для писателя в какой-то мере спасением от трагизма жизни: в то время он сильно нуждался в деньгах и был одинок. У него пропали всякие надежды на возвращение домой. Кроме того, на него оказывала свое влияние депрессивная обстановка военного времени в Европе, где вовсю свирепствовала коричневая чума фашизма. «Чистый понедельник» входит в этот цикл рассказов. Он был написан в мае 1944 г.

Автор очень любил это произведение и по праву считал его лучшей своей работой. В своих мемуарах он оставил памятную запись:

Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник».

Действие в рассказе «Чистый понедельник» происходит в 1913 году — во время творческого расцвета и личного счастья писателя. Интересно, что Бунин не наделил героев именами, но время указал достаточно точно. Видимо, вспоминая о том периоде, писатель испытывал ностальгию, которая помогала ему, изгнаннику, забыться от тоски по тем самым местам, куда ушла главная героиня новеллы. С рассказчиком Бунина роднит горькое ощущение утраты: он тоже потерял любовь — свою царскую Россию. Читатель видит ее во всем: описании капустников, вечеров Андрея Белого, современной литературы. С особым трепетом Бунин вспоминает прогулки на Ордынке, бой часов Спасской башни, восточный стиль древней столицы.

Жанр, направление

Жанр произведения «Чистый понедельник» – новелла. Этому жанру присущ неожиданный поворот сюжета, который заставляет переосмыслить смысл произведения. В данном рассказе – это неожиданный уход героини в монастырь.

Направление творчества Бунина тесно связано с символизмом. Несмотря на то, что «Темные аллеи» многие критики воспринимают как дань классической русской прозе, в новелле читатель увидит новые модернистские черты:

- мотив незаконченности (оборванная на полутакте лунная соната, разлука главных героев после первой ночи);

- необычная композиция: фабула не совпадает с сюжетом;

- смелые религиозные отсылки: влюбленные стали близки в первый день Великого поста;

- о символизме в тексте читателю говорят своеобразные подсказки: например, роль музыки. Неоконченная лунная соната является символом назревающих перемен в душе героини. Лунный свет, оттеняющий героиню, одетую в черное, символизирует несчастную любовь. Траурное описание женщины подготавливает читателя к мрачному финалу;

- контрастность: любовь предстает мукой и счастьем.

Смысл названия

Чистый понедельник – это первый день Великого Поста, наступающий после языческой Масленицы и прощенного воскресения. Религиозный смысл названия сводится к тому, что после падения (близости с мужчиной) героиня искупает грех, начиная новую жизнь в стенах монастыря. Этот праздник является символом перелома и перехода: от легкомыслия к воздержанию. Иван Бунин на протяжении всей новеллы рисует нить жизни героини, начиная от разных забав и потех, заканчивая принятием религии, решением девушки служить Богу.

Автор проводит параллель с заголовком новеллы, где главной героиней является девушка, которая не может сделать выбор и не знает, что ей нужно от жизни. Она меняется к лучшему с понедельника, не просто первого дня недели, а религиозного празднества, той переломной точки, которая отмечена самой церковью, куда направляется героиня, чтобы очиститься от роскоши, праздности и суеты своей прежней обстановки.

Композиция и конфликт

Композиция рассказа «Чистый понедельник» базируется на трёх частях:

- Экспозиция. Первая часть знакомит читателя с главными героями, описывает их отношения.

- Кульминация. Вторая часть говорит о событиях Чистого понедельника. Любовное соитие героев и великий грех (ведь время совпадает с церковным праздником, означающим начало воздержания и поста) — самая высшая точка напряжения в тексте.

- Развязка. Уход девушки в монастырь и переживания рассказчика.

Особенность композиции рассказа «Чистый понедельник» заключается в том, что фабула не совпадает с сюжетом: о знакомстве рассказывает именно герой.

Читатель становится свидетелем противостояния в рамках одной любви: герои противопоставлены друг другу. Рассказчик — земной человек, привыкший ставить мирские удовольствия выше духовных. Его влечение к женщине находит выражение в страсти. Он не отличается силой духа и довольствуется праздной жизнью в ресторанах и театрах. Она — возвышенная духовно, устремленная к высшим сферам. Автор не раз описывает вопросительное выражение ее лица, ведь она постоянно думает и тяготится своим положением. Лишь уход в монастырь позволяет разрешить ее внутреннее противоречие.

Суть: о чем?

Героиня рассказа стоит перед выбором между любовью к Богу, чистой и непорочной, и любовью к мужчине, греховной и нечистой. В Чистый понедельник они стали близки, а утром расстались. Героиня написала письмо, в котором сказала, что собирается пойти в монастырь, и просит ее не искать. Главный герой долго не мог смириться с расставанием.

Спустя пару лет после того Чистого понедельника, он случайно заметил ее в веренице инокинь. Она тоже будто почувствовала его присутствие в темноте. Более подобно основные события рассказа изложены в кратком содержании.

Главные герои и их характеристика

Важной деталью новеллы можно отметить, что повествование ведется от первого лица, но у главных героев отсутствуют имена. Почему нет имен у героев «Чистого понедельника»? Это следствие типизации образов. Автор изобразил типичных представителей своей среды, но лишь женщины вышла из рамок, навязанных ей происхождением. Однако автор захотел выдержать тон таинственности до конца, поэтому не назвал ее.

| Главная героиня | противоречивая натура: ее характеризуют таинственность, стремление к уединению, вопросительный взгляд. Девушка ходит на курсы, но не понимает, зачем ей учеба. Героиня образованная, утонченная и умная, но отстранённая от всего, что окружает ее. При этом, стоить отметить, что она умеет получать удовольствие от жизни: читает книги, любит красивые вещи, вкусную еду. Её влечет роскошная и веселая жизнь, но она чувствует свое призвание в чем-то другом и не может найти себя. В первый день Великого поста, герою открывается другая жизнь девушки. Оказывается, она посещает церкви, соборы, разбирается в религиозных обрядах, может процитировать житийную литературу. Только в единении с Богом она почувствовала себя цельной натурой, только в монастыре она смогла найти ответы на серьезные нравственные вопросы. |

| Главный герой | Говоря о главное герое, стоит отметить, что он красивый, молодой и богатый дворянин, который искренне влюблен в девушку, всячески пытается ей угодить: выполняет просьбы, капризы, дарит цветы, конфеты, книги. С одной стороны, она отвечает ему взаимностью, но с другой, не соглашается вступить в брак и не заводит разговоров о дальнейшей жизни и совместном будущем. Герой страдает от такой неопределенности, пытается понять ее, отношения становятся смыслом его жизни. После расставания с любимой он мучается и страдает, не может найти покоя, много пьет, посещает кабаки. Однажды он встречает её среди монахинь и уходит, так и не заговорив. |

Образы героев в рассказе «Чистый понедельник» противопоставлены друг другу, несмотря на внешнее сходство. Этот контраст говорит о непостижимости природы любви, которая соединяет двух совершенно разным существ. Им не суждено понять друг друга.

Темы

Тематика рассказа «Чистый понедельник» может быть описана более подробно, если читатель напишет в комментариях, чего не хватило в статье Многомудрого Литрекона.

- Основной темой рассказа служит любовь. Именно она дарит человеку смысл жизни. Героиня нашла свою любовь в служении Богу. А вот главный герой потерял свой земной идеал и сбился с пути. Этим автор хотел подчеркнуть хрупкость и бренность мирской страсти, которой не сравниться с духовным началом.

- Тема предназначения в жизни. Героиня рассказа находится в поисках себя, не знает, чего хочет на самом деле. Но она чувствует свое призвание в служении Богу и идет до конца, чтобы воплотить свой потенциал.

- Тема нравственного выбора. Любой человек имеет право выбора, и каждый решает, как ему поступить в той или иной ситуации. Главная героиня рассказа сделала свой шаг – уход в монастырь, но главный герой никак не может смириться с расставанием и обрести гармонию внутри себя. В нем нет силы и целенаправленности, которые есть в его избраннице.

- Вера и религия. Сомневающийся и вопрошающий человек может найти себя в стенах монастыря и молитве. В атмосфере пошлости и декаданса, окружающих героев на закате России, Он потерялся, а Она нашла спасение в служении чему-то вечному и истинному.

- Цвета и звуки. В произведении заметен переход от избытка темных цветов к светлым. Это означает, что героиня нашла выход из тьмы сомнений.

- Счастье. Автор традиционно указывает на то, что в страсти нет счастья. Любовь — удар, который оставляет незаживающие рубцы, но не длится долго. Скорее, притяжение сердец делает людей несчастными, а не радостными. Любовью невозможно насытиться, она всегда оставляет голод.

Проблемы

Проблематика рассказа «Чистый понедельник» тоже будет дополнена, если Многомудрый Литрекон получит весточку от читателя.

- Неразделенная любовь — основная проблема книги. Герой страдает от того, что лишился избранницы, а она разрывается между страстью и духовными потребностями своей души. Неслучайно читателя поражает контраст ее внешности с внутренними чертами характера: дьявольская темная красота (черные волосы, угольные глаза, смуглая кожа) и светлые порывы к Богу.

- Проблема взаимопонимания между главными героями. Девушка не видит счастья в семье, она нашла себя в службе и духовном призвании. Герой же не понимает ее и пытается навязать свое видение их будущего – брак и семья. Любовь не делает людей близкими, она лишь обнажает взаимные противоречия.

- Проблема счастья. У героев разные понятия счастья. Если для него – это брак и семья, то для девушки счастье – это служение Богу. Он стремится к земным наслаждениям и радостям, ее же не удовлетворяет роскошь праздной жизни. «Счастье наше, дружок,- приводит героиня слова Платона Каратаева, — как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету». Герои богаты, молоды, красивы, но несчастны, значит, великая радость заключается не в этих ценностях.

- Отчаяние — тоже проблема, затронутая Буниным. Слабый герой сломался и стал топить свое горе в вине. Он слился с мрачной обстановкой, где узкие улочки усеяны кабаками и падшими женщинами.

Основная идея

На протяжении книги автор с помощью описания цвета изобразил путь души от темного начала к светлому. Главная мысль рассказа «Чистый понедельник» созвучна названию — это очищение души от скверны и пошлости праздного прозябания. Герои молоды, богаты, красивы, но все это не дает им призвания, смысла, света. Поэтому женщина стала искать его в аскезе и нашла. Ее духовные запросы обрели ответ в вере. Если сначала Бунин описывает пурпурные, черные и золотые оттенки в описании героев (цвета греха, крови и смерти) и их обстановки, то в последних строках мы все чаще встречаем белый цвет — символ непорочности и очищения души, которая избрала свой путь.

Смысл новеллы «Чистый понедельник» заключается в том, героиня ушла не из дома, не от любви, а в свой дом и к своей мечте. «Нет, в жёны я не гожусь» — решила она для себя и была права. Каждый из нас должен иметь смелость, чтобы пойти своим путем, даже если это заденет чьи-то чувства. Главный герой все равно испытал великое счастье любви, которое, как любая вспышка, не могло длиться долго, но оставило в его душе яркий свет.

Чему учит?

Мораль, которую автор заложил в новеллу «Чистый понедельник», – это призыв к тому, чтобы каждый стремился к самоопределению. Не нужно бояться осуждения с чьей-либо стороны. Если ты уверен в своем решении, то это твое призвание. Если бы героиня уступила и сыграла не свою роль, то едва ли оба персонажа смогли быть счастливы в театральной позе несвойственных им ролей. Не зря автор постоянно подчеркивает бутафорию их образа жизни:

«Она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью…» .

Нравственные уроки «Чистого понедельника» склоняют читателя к размышлению о своем пути и месте в жизни.

Критика

Как говорил Максим Горький:

«Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится радужного блеска и звёздного сияния его одинокой страннической души».

Действительно, художественные особенности «Чистого понедельника» позволяют причислить его к золотому фонду русской литературы.

Читателя наверняка волнует вопрос, почему героиня ушла в монастырь. О об этом рассуждали многие критики, например, М.В. Михайлова:

Причина этой «странности» — в противоречиях русского национального характера, которые сами являются следствием нахождения Руси на перекрестке Востока и Запада. Вот откуда в рассказе постоянно акцентируемое столкновение восточных и западных начал. Не менее важна и внутренняя противоречивость героини, которая изображена писателем на духовном распутье. Нередко говорит она одно, а делает другое: удивляется гурманству других людей, но сама с отличным аппетитом обедает и ужинает, то посещает все новомодные собрания, то вообще не выходит из дома, раздражается окружающей пошлостью, но идет танцевать полечку Транблан, вызывая всеобщее восхищение и рукоплескания, оттягивает минуты близости с любимым, а потом внезапно соглашается на нее…

Автор: Марина Ильина

- Сочинения

- По литературе

- Бунин

- Анализ рассказа Бунина Чистый понедельник

Анализ рассказа Бунина Чистый понедельник сочинение

Иван Бунин всегда поднимал в своих рассказах проблему любви, ибо знал, что это чувство мимолетное, в итоге приводит к трагедии, так как оно не вечно.

Произведение, которое заслуживает внимания читателей, это «Чистый понедельник», где показано прекрасное чувство, что в итоге ведет к бедствию.

Между главным героем и его возлюбленной происходит вспышка, искра, эмоции, порыв нежности. Персонажа и героиню пронзает любовь, которая, как говорит Бунин, продолжаться долго не может, ибо у всего прекрасного есть способность заканчиваться. Лирический герой ценит девушку за то, что она есть, за ее великолепную фигуру, черты лица. Однако все это плотское, а не возвышенное. Героиня же наоборот имеет иные представления об отношениях, для нее любовь – это не сколько привязанность, сколько наслаждение и удовольствие от каждой минуты, что проведены вместе.

Она — студентка. Персонаж иногда считает, что девушка не понимает значение понятия «любовь», для него есть сейчас, вот она перед ним, весь мир переворачивается, ни о чем не хочется думать, только о том, как бы поскорее сблизиться с девушкой, но истинных душевных ценностей у героя нет. Он слишком далек от тех представлений о великих теплых чувствах, что возникают обычно между возлюбленными. Персонаж, если вчитаться в текст, не понимает девушку, которая собственной таинственностью окутывает сознание молодого человека.

К сожалению, у истории печальный конец, ибо Бунин не желает давать продолжение там, где оно невозможно, где в конечном итоге все ведет к крушению, к точке не возврата. Между персонажем и героиней огромная пропасть: один проявляет заинтересованность к телу девушки, другая же выявляет на главный план духовные ценности, которые не подвластны для понимания персонажу. И, когда на утро он открывает глаза и не обнаруживает героиню рядом, то не осознает, почему она ушла. Отчего девушка не сжилась с героем? Что ей помешало? А покинула она его от того, что прозрела, убедилась в недействительности чувств героя к ней. Да, любовь была, однако не в том направлении, каком ей мечталось.

Иногда так случается, что наши желания не совпадают с реальными действиями и поступками. Бывает, что человек находит своего возлюбленного, только впоследствии открывая глаза на то, что происходит на самом деле. Но лучше поздно понять все, чем никогда. И Иван Бунин дает ясно уяснить, что у любви случается такие трагичные концы, от которых никто не застрахован. Это жизнь!

Таким образом, писатель показал свою точку зрения на последствия такого чистого чувства, как любовь. Никто не спорит, что оно окрыляет, заставляет зажить по-новому, но стоит быть готовым к трудностям, которые ведет за собой любовь. Главное принять за факт то, что в жизни человек сам решает, как ему любить и за что: за красоту души или же тела. Если первое для читателя становится важным, то, скорее всего, он на правильном пути. Судьба соблаговолит ему, ибо люди с духовными мечтаниями способны не разочаровываться в том, когда тело, в которое когда-то влюбились, начало давать трещину. Для них интерес представляет душа, которая загадочна и своеобразна. Поэтому стоит ценить возлюбленного не за внешность, а за глубину души, несмотря на то, сколько времени может длиться любовь!

Анализ произведения Чистый понедельник для 11 класса

1944 год. Вторая мировая как никогда раньше, оказывает пагубное влияние на семьи, любовь и чувства в целом. Бунин, находясь на территории современной России, прекрасно понимает чувства всех солдат, матерей и девушек, ждущих своих возлюбленных. В это же время в его творчестве рассматривается тема любви и автор рьяно ищет ответов на вечные вопросы.

Произведение «Чистый понедельник» создаётся именно в это время. Примечательно то, что героям имена не даны – автор не счёл необходимым давать имена, потому что такая история могла случиться много раз со всеми. Вместо этого, мужчина выступает в роли рассказчика, что даёт возможность читателю как-бы из первых уст слышать слова, чувствовать переживания, понимать, чем руководствуется влюблённый юноша в своих поступках.

Герои являются антагонистами друг другу: он пылок, энергичен и характером напоминает итальянца, а она более сдержанна в поступках и словах. Барышня находится в центре Вселенной, а автор как-бы приставлен к ней. Он сам пишет о том, что её не трогают ни богатства, ни красивые места, ни обеды. Девушка принимает все ухаживания, однако остаётся холодна.

Во время Великого поста, герой замечает, что его спутница увлечена монастырями. Он бы мог это заметить раньше, однако, вполне возможно, что из-за своей сосредоточенности на своих чувствах не мог думать об её счастье. А что может желать такая натура, которая богата духовно, задумывается о сущности любви и счастья? Сколько она ускользала, когда попытки сблизится переходили грань приличия настолько, что герой уже собой не владел!

Ему не было дано понять косвенных знаков, что свою жизнь связать с таким мужчиной она не хотела. Однако в последнюю ночь девушка ему отдаётся, что даёт иллюзию, будто они окончательно сблизились. После этого, она уезжает в монастырь. В проекции на современность Бунина, даются такие известные имена, как Станиславский, Андрей Белый, Москвин. Появляясь на мгновение, они делают заманчивые предложения или помогают развлечься красивой паре. Однако ценности не представляют.

Спустя недели запоя и бездельничества без своей любимой, автор приходит в монастырь и встречает там ту самую, в обличии монашки. Бунин показывает тем самым, что, не смотря на заманчивые предложения, не несущие за собой духовной ценности и временные невзгоды (война же), Россия обретёт себя. Как героиня мучилась, пытаясь понять свою роль, так и государство переживало плохие времена. Однако будет тот Чистый понедельник, который очистит страну от той грязи, что сейчас на ней!

Образец 3

Бунин пишет рассказ в 1944 году, в период Второй мировой войны. Как известно, в годы войны советская власть открыла многие церкви, с иконами облетали Москву, для того чтобы уберечь город. Люди могли снова обратиться к вере.

Действие рассказа — 1912-14 года, период тоже трудной для России, предреволюционные года, близость войны. Период, когда обращение к вере является актуальным и весьма насущным.

Главная героиня – как отражение эпохи, она развлекается, но этими развлечениями не прельщается и не увлекается, она как будто видит эфемерность всего существования и чувствует зыбкую природу своего времени. При этом Бунин специально вводит в повествование подлинных исторических личностей: Станиславский, Москвин, Сулержицкий, Белый, Качалов – в некоторой степени они являются лицом своего времени. Главные герои тоже вхожи в этот свет, более того, они притягивают восхищенные взгляды, зачастую оказываются в центре внимания, привлекают собственной красотой и независимостью.

Итак, она не чужда развлечениям, но когда выдается свободный вечер или утро, посещает соборы и храмы. Она изучает историю и в этом Бунин подчеркивает стремление к корням, к поиску подлинного лица и сути народа. Также главная героиня разбирается в православной традиции, но не называет себя религиозной. В этом заключается интересная деталь, главная героиня представляется более искательницей и аналитиком, чем просто верующей. Она испытывает теплые чувства религиозной тематике, но также имеет чувства глубокие.

Такие же глубокие, но немного своеобразные чувства к главному герою, которому она разрешает ласки, но не отдается полностью. В этом проявляется определенная целомудренность, которая не является чем-то напускным, ведь он для нее «первый и последний» и более у нее никого. Поэтому тут мы видим в большей степени устремленность к спасению собственной души и души своего возлюбленного. Он часто спрашивает любит ли она его и требует подтверждений, сомневается. Однако в заключительной сцене рассказа мы видим как она узнает своего возлюбленного в полной темноте, уже будучи монахиней.

Бунин описывает связь этих людей как невероятно прочную и возвышающуюся над обыденностью мира. Главный герой увлечен и буквально воспевает каждую деталь героини, восхищен всем вплоть до следов на снегу от ее ботинок. Главная героиня более молчалива и задумчива, она размышляет над книгами и над этим миром. В итоге единственным выходом, который выбирает она является уход в монастырь как поиск чего-то настоящего, чего-то подлинного в этом мире.

Вариант 4

Бунин пишет о чувствах между двумя людьми. Они – характерные представители своего времени, даже имена автор не называет и при этом достигает удивительного эффекта. Многие читатели вообще не замечают отсутствия имен главных героев.

Девушка богата и красива, как описывает ее рассказчик, обладает какой-то индийской красотой. Молодой человек имеет красоту и нравы тоже южные, но более «персидские». Он тоже является состоявшимся человеком, приковывает восхищенные взгляды.

Отношения между ними остаются практически платоническими, точнее допускают некоторую физическую близость, которая никогда не доходит до своего логического завершения. Героиня всегда тактично отстраняет его, после чего они отправляются гулять по ресторанам и театрам и так много дней, а точнее, ночей подряд.

Тем не менее, как узнает читатель потом, героиня не чужда православной культуре и даже разбирается в тематике веры, хотя и не проявляет никогда чрезмерной религиозности и набожности. Она при этом может делать весьма точные замечания, которые подчеркивают ее некоторую отстраненность от этого мира «книги, театры и остальное» ей будто не нужны совсем. Этот факт подчеркивает и сам рассказчик, когда описывает героиню, но создается впечатление, его некоторой насмешки над героиней.

Например, он говорит о ее фразе «не понимаю, как людям не надоедает всегда обедать и ужинать» и после этого довольно детально описывает блюда, к которым сама героиня любила приложиться. Она обладала «московским» вкусом, не чуралась простых земных удовольствий.

Когда героиня говорит о своем намерении уйти в итоге в монастырь, герой тоже воспринимает такой выпад как не серьезный и даже хочет в ответ сказать, мол, если так случится, то и сам он сделает так чтобы оправиться на каторгу или нечто подобное.

В итоге именно намерения героини оказываются полностью серьезными. Она всерьез воспринимает и истории о муромском князе Павле и его супруге.

Для героини история ее страны является частью ее собственного существа, об этом упоминает Бунин «история ее интересует». Более того в образе героини сквозит та святость, та исконность Руси, которая теперь сокрыта под напускным и мирским. Не удивительно, когда девушка в итоге уходит в монастырь, она видит в эти предреволюционные годы выход только в том чтобы обратиться к чему-то настоящему, более высокому, чем земное и праздность.

Однако, она помнит своего возлюбленного «первого и последнего». Именно она узнает в кромешной тьме, будучи монашкой.

11 класс

Анализ рассказа Бунина Чистый понедельник

Несколько интересных сочинений

- Образ и характеристика Хозяйки Медной горы сочинение по рассказу Бажова

Хозяйка Медной горы – это главная героиня одноименной детской сказки «Медной горы Хозяйка» Бажова Павла. Все, в детстве, либо видели мультфильм, либо слушали из родительских уст сказку. Писатель рассказал нам именно об этом мифологическом существе

- Анализ произведения Первая любовь Тургенева

Произведение И. С. Тургенева «Первая любовь» проникнуто собственными любовными переживаниями, которые пережил когда-то автор. Для него любовь представляется неистовой силой в любом из своих проявлений

- Герои повести Олеся Куприна сочинение краткая характеристика персонажей

Основными персонажами произведения являются Иван Тимофеевич, представленный в образе молодого дворянина, и Олеся, изображенная писателем в качестве простой крестьянской девушки.

- Сочинение по повести Белый бим черное ухо

Произведение Г.Н. Троепольского говорит о добре и зле, дружбе человека и животного. Основной герой – собака Бим. Охотничий щенок еще в месяц от рождения был отдан новому хозяину – Ивану Ивановичу.

- Сцена вранья Хлестакова анализ в комедии Ревизор Гоголя

Сцена «вранья» обличает пороки чиновников и самого Хлестакова, желающего порисоваться.

Смысл православных образов в новелле Ивана Алексеевича Бунина «Чистый понедельник»

Исследовательская работа

Работу выполнила:

Прудникова Ксения, ученица 11 класса А

Руководитель:

Смашнева Ольга Николаевна

Оглавление

|

Введение………………………………………………………… |

3-4 |

|

|

1 |

Тема произведения………………………………………………… |

5-6 |

|

2 |

Мотивы поведения героини…………………………………….. |

7-10 |

|

3 |

Марфо-Мариинская обитель — образ семьи Романовых в новелле…………………………………………………………….. |

10 — 16 |

|

4 |

Типичность или символизм образов героев?………………………….. |

17 -18 |

|

Заключение……………………………………………………. |

19 |

|

|

Литература……………………………………………………… |

20 |

|

|

Приложение……………………………………………………… |

21-23 |

Введение

Свет озаряет любовь… И напротив, любовь – это вспышка света… Как Масленицу сменяет Чистый понедельник, так и героиня, подарившая долгожданную близость герою, уходит в монастырь. Озарила и исчезла.

Новелла Бунина И.А. «Чистый понедельник». Моим ровесникам и мне не совсем понятно поведение главной героини. Трудно сказать, почему она ведет себя так странно. Любовные отношения с молодым человеком развиваются безоблачно, влюбленные — молодая, красивая, богатая пара, вызывающая восторженные взгляды окружающих, между ними нет никаких разногласий, и хотя они противоположны по взглядам и темпераменту, но это только дополняет их взаимоотношения. И тем более поразительным кажется финал новеллы: героиня уходит в монастырь. Такой сюжет вызывает ряд вопросов: о чем же все-таки это произведение. О любви между мужчиной и женщиной, которую автор называет «странной»? О борьбе разума и чувства? О любви к Богу? Почему героиня отказывается от своего женского счастья быть женой, матерью и уходит в монастырь? Почему автор помещает героев в конкретную историческую обстановку, точно указывает время и место действия, упоминает конкретные географические объекты, называет имена и фамилии современников героев, но при этом главные герои не имеют имен. И если героя мы можем соотнести с автором, поскольку повествование ведется от первого лица, то с именем главной героини вообще нет никаких ассоциаций. С этими вопросами мы обратились к одиннадцатиклассникам, которые прочитали произведение. Для исследования было предложено 3 вопроса: какова тема этого произведения, почему героиня ушла в монастырь, почему у героев нет имен. Вот какие результаты были получены. 66,6% респондентов на вопрос о тематике произведения ответили: «О любви мужчины к женщине». На вопрос, почему героиня ушла в монастырь, ответы распределились так: 22,2 % респондентов считают, что так сложились обстоятельства, столько же опрошенных ответили, что героиня не готова была выходить замуж, столько же ответили: «Не знаю». 11,1% опрошенных считают, что героиня сделала такой выбор, потому что её тянуло к Богу. На последний вопрос об отсутствии имён у главных героев, ответы распределились следующим образом: 66,6% респондентов считают, что такая ситуация может произойти с каждым человеком, а 33,3 % не знают ответа на этот вопрос.

Таким образом, среди читателей нет однозначного понимания произведения, и многое в поведении героев остается непонятным, поэтому мы предлагаем свой взгляд на новеллу. Ответ на эти вопросы можно найти, если проанализировать православный пласт этого произведения. Таким образом, исходя из выявленных противоречий, мы можем сформулировать цель своей работы — анализ православных образов новеллы Ивана Алексеевича Бунина «Чистый понедельник». Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Выявить архитектурные и географические объекты, связанные с православием, и определить их смысловую нагрузку в данном произведении

2. Выяснить историю Марфо-Мариинской обители и её роль в произведении

3. Определить место, роль и значение цитат из молитвы Ефрема Сирина, «Повести временных лет», «Повести о Петре и Февронии Муромских» для понимания смысла православных образов

Приступая к работе по исследованию православного пласта, мы выдвинули гипотезу: если мы подойдем к анализу произведения с православной точки зрения, мы найдем ответы на вопросы, а именно: о чем это произведение, почему героиня отказывается от женского счастья, почему автор не дает имен своим героям.

При написании работы мы использовали следующие методы исследования

1. Метод интерпретации, направленный на понимание внутреннего содержания произведения.

2. Метод сопоставления героев произведений

3. Метод анкетирования респондентов.

-

Тема произведения

Православный вектор для исследования задаёт название произведения. Чистый понедельник — это первый день, с которого начинается Великий пост. Это день полного отказа от пищи, от развлечений, день покаяния, очищения своей души от грехов. В этот день начинает в храмах звучать удивительная молитва Ефрема Сирина, которую вспоминает героиня рассказа. В этой молитве верующие просят Господа о том, чтобы Он избавил от «духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия», чтобы Он даровал «дух целомудрия, смирения, терпения и любви», (3) чтобы подарил способность видеть свои грехи и не осуждать грехи других людей. Эта коленнопреклоненная молитва произносится в храмах трижды. Она идет своеобразным рефреном на всех богослужениях во время Великого поста. Свое произведение И. Бунин не случайно назвал «Чистый понедельник». Чистый понедельник – это первый день Великого поста. Это наиболее строгий, «чистый» день, когда верующие стремятся держать себя в телесной и духовной чистоте, отказываясь от жизненных удовольствий. И читатель догадывается, что в Чистый понедельник должно что-то произойти. Первые строчки произведения показывают читателю путь к пониманию произведения. Бунин — писатель, проза которого наполнена красками и звуками. Московский серый вечер, сумрак, зелёные звёзды — искры с трамвайных проводов, мутно чернеющие прохожие; тяжелый грохот трамваев, шипение – всё это создаёт определённое напряжение, ощущение чего-то затхлого. И этот вечер повторяется каждый раз, когда герой рассказа выезжает «от Красных ворот к Храму Христа Спасителя». Автор намеренно помещает свою героиню напротив этого храма. Ведь в Москве много домов с прекрасным видом на другие храмы. Но именно этот храм отвечает на вопрос: куда должны мчаться «мутно чернеющие прохожие» в этом мрачном, лязгающем мире. К Спасителю. Вот момент когда обрисовался тот «любовный треугольник», который поможет нам объяснить смысл произведения. Герой едет к своей возлюбленной, а она смотрит на храм Христа Спасителя — дом Бога-отца и Сына и Святого Духа. Так, на первых страницах произведения уже зарождается конфликт между героями. У героини есть выбор: она должна выбрать между любовью к человеку и любовью к Богу.

Символичен и образ Красных ворот, из которых каждый вечер выезжает герой. Обратим внимание: герой появляется из ворот. У православных ворота имеют особый смысл. Через Золотые ворота входил Господь в Иерусалим, готовясь к Своим страданиям, через Судные ворота Его вели на Голгофу. Издревле ворота были важной частью любого города, и не удивительно, что они вошли в библейскую символику. «Возмите врата, князи, ваша, и возмитеся врата вечная: и внидет Царь Славы», — взывает царь Давид в одном из своих псалмов. Он говорит о борьбе с грехом, этими вечными вратами: это их — страсти, помыслы — мы призваны взять в самом что ни на есть воинственном значении этого слова. Таким образом, взятие ворот — это символ власти над чем-либо. Во Второзаконии мы читаем, что если какой-то мужчина или женщина будут поклоняться идолам или делать нечто другое, противное Богу, то последствия таковы: «Выведи их за ворота и побей камнями». Выход за ворота означал выход из общества людей, выход за пределы хранимого пространства. (2) Здесь же, на наш взгляд, кроется подсказка для понимания образа главного героя, который водит героиню по ресторанам, концертам, театрам, кабакам — всем тем заведениям, которые скорее услаждают тело, а не душу. Герой — олицетворение страстного, телесного, греховного. Он признается в том, что отсутствие полной близости держит его в напряжении. Когда же он не с ней, она посещает службы в московских храмах, описывает похороны архиерея на Рогожском кладбище

Мы понимаем: все, что она делает, связано с её мучительным выбором между любовью к мужчине и любовью к Богу, между телесным наслаждением и духовным. Следовательно, мы можем определить тему этого произведения: это новелла о выборе.

-

Мотивы поведения героини

В соответствии с заявленной темой, рассмотрим поведение героини. Как человек сильный, самодостаточный, волевой, она все доводит до конца. Она прочитывает все книги, которые приносит ей герой, она съедает весь шоколад, она ест всё, что ей предлагали в ресторанах, но «похоже было на то, что ей ничто не нужно». Она не получала от этого удовольствия, следовательно, её привлекало что-то другое, не материальное, не телесное. Но она пока не может разобраться с этим, она впитывает в себя все соблазны, но гармонии не находит.

Героиня занята поисками смысла жизни и своего пути в этом мире, но она верит в Божье предопределение, в то, что вся жизнь человеческая находится в руках Бога. На вопрос героя: зачем она ходит на курсы, она отвечает: «А зачем всё делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках?» Такая позиция героини четырежды появляется на страницах произведения. Второй раз — в упомянутой нами выше молитве Ефрема Сирина «Господи Владыко живота моего…» Она вспоминает эту молитву на прощёное воскресение. Одетая во всё черное героиня оказывается на краю пропасти. Она пытается до конца испить чашу наслаждений и сделать решительный выбор. С этого момента всё идет не как обычно. Она предлагает поехать не в кабак, а в Новодевичий монастырь и рассказывает герою о своем посещении Рогожского кладбища. Этот момент имеет свою смысловую нагрузку.

Рогожское кладбище — это старинное кладбище Москвы, основанное еще Екатериной II. Там хоронили раскольников. Но не только. Там покоились целые династии московских купцов Шелапутиных, Солдатенковых, Рябушинских, Морозовых. (6) Это место, где лежат целые семьи, это итог человеческой жизни. Так, в «перевернутом» виде в произведении впервые появляется скрытый пласт, связанный с семьёй. Героиня рассказывает о похоронах архиепископа — раскольника. Ключевые слова её повествования «красота и ужас». Чтобы передать это ощущение красоты и ужаса попробуем выделить цветовую гамму данного отрывка: золотая парча, белый «воздух», блестящие ветки, ослепительный снег. И только два черных пятна на этом фоне: черная вязь на «воздухе» и диаконы в черных кафтанах. Звуковое сопровождение фрагмента — пение клироса в унисон, не по нотам. (1) На наш взгляд, именно тогда и принимает героиня свое решение о дальнейшей линии поведения: испить до конца чашу наслаждения и окончательно решить, как жить дальше. Похороны архиепископа — это символ смерти её старой жизни и возрождение новой. Какой? Читатель пока не знает. Важно понять, как православные относятся к акту смерти и кладбищу. Естественно, в первые минуты потери близкого человека люди испытывают отчаяние, но постепенно возвращается осознание того, что это спасительный момент человеческого существования на земле, переход к вечной жизни. Кладбище — это место, где люди находятся рядом с близкими, обдумывают смысл своей жизни. Герои гуляют по кладбищу в этот день, а потом отправляются в трактир. Если сравнить цветовую и звуковую гамму этих двух эпизодов, мы увидим разительный контраст, не понятный читателю. Вечер, но на кладбище солнце, иней на деревьях, светло, золотой закат, огоньки лампадок. Грустный звон курантов, скрип снега — одним словом, спокойно, умиротворенно и благостно. Совсем другая картина в трактире: в низком помещении полно людей, «парно, как в бане», огненные блины, черный кожаный диван и на черной доске икона Богородицы троеручицы с лампадкой. Появление этой иконы в мрачном низком помещении, где все заняты только насыщением желудка неслучайно. Третья рука Богородицы — это символ её всемогущества. Преподобный Иоанн Дамасскин в период иконоборчества пострадал за веру, преследователи отрубили ему руку, но Богородица совершила чудо: исцелила Преподобного. В знак благодарности Иоанн прикрепил к иконе серебряную руку. Так возникло три руки у Богородицы. (5) Икона — это типичное изображение Одигитрии с учетом того, что она прошла через сложный период христианской веры. Икона не талисман или оберег, а окно в мир, с которым можно общаться и который даст по нашей вере. А рука преподобного Иоанна — это свидетельство того, что от Богородицы приходит благодать и спасение. Нужно только отдать себя служению Богу. Икона Троеручицы в низком трактире — это еще и окно в мир спасения, в мир чистых помыслов, чистой праведной жизни. Как бы низко человек ни пал, у него всегда есть путь для спасения.

В трактире из уст героев звучат два летописных предания. Одно из них –об основании Москвы- звучит из уст героя. Юрий Долгорукий позвал в Москву своего брата, князя Северского и устроил ему «обед силен». (1) Вот подтверждение нашему первому предположению о греховной сущности главного героя. В основании возникновения чего-либо нового лежат, прежде всего, телесные наслаждения. Вот так и Москва возникла. Героиня же вспоминает «Повесть о Петре и Февронии Муромских» — символе супружеской верности, чистоты. Она вспоминает два места из летописи. Первое — явление змея в облике прекрасном жене князя Павла. «И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд..» «Так испытывал её Бог», — это слова героини. Вероятно, в этот момент она осознаёт, что и ей послано Божье испытание в виде человека, который находится с ней рядом и ввергает её в пучину страстей и греха. И она понимает это. «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном…» — эти её слова полностью характеризуют её спутника. Они тоже из «Повести о Петре и Февронии Муромских»

Почему всё-таки героиня выбирает любовь к Богу, а не к мужчине, отказывается от счастья замужества и материнства? Как она относится к браку и семье? «Нет, я в жёны не гожусь. Не гожусь, не гожусь…» — отвечает героиня на вопрос о браке. (1) Она замкнута, молчалива, часто бывает погружена в себя. Но значит ли это, что она совсем не думает о семье? В трактире и обнаруживается её подлинное отношение к семье. Как и любая женщина, она думает о семье. У неё есть образ идеальной семьи — это Пётр и Феврония Муромские. Она наизусть знает наиболее сильные места из повествования — время кончины, когда супруги умолили Бога преставиться в один день и не разлучались после смерти. Это второе место из повести, которое цитирует героиня. Для героини Петр и Феврония — образцовая, идеальная семья, построенная на любви, благочестии, верности, заботе друг о друге. Супруги мужественно преодолевают все искушения и трудности. Героиня осознает, что человек, которого ей Бог послал, не способен на такую супружескую жизнь. Она готова быть ему верна. «Вы у меня первый и последний. Вам этого мало?» «Вероятно, мало» — приходит к выводу читатель. А для неё верность, преданность, забота друг о друге – тот единственный путь, которым нужно идти в семейной жизни.

-

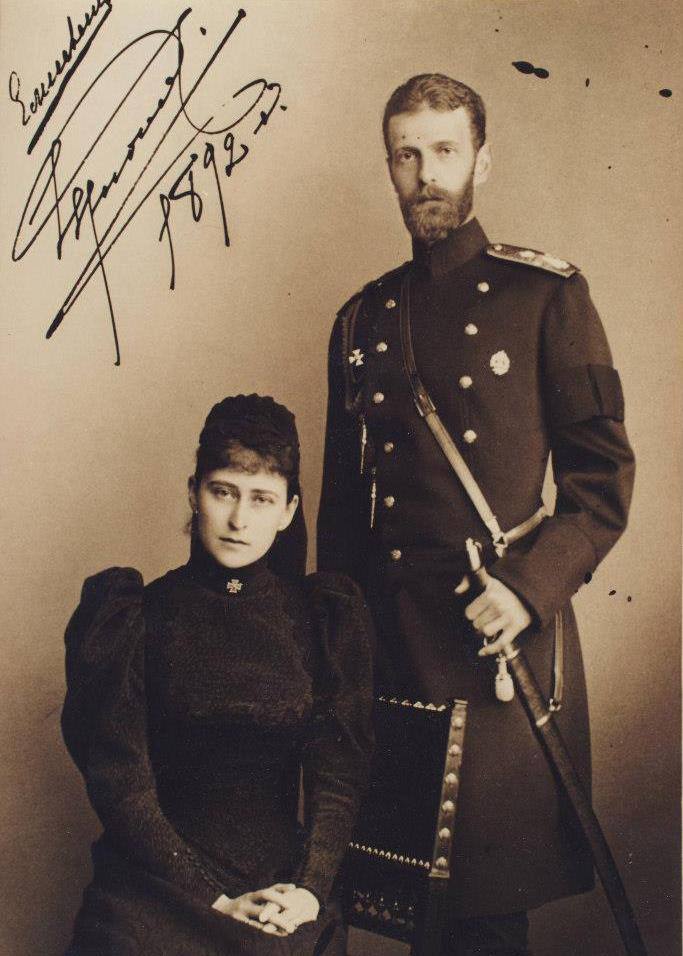

Марфо-Мариинская обитель — образ семьи Романовых в новелле

Есть на страницах новеллы и ещё один скрытый образ благочестивой семьи. Он «спрятан» за стенами Марфо-Мариинской обители. И если Петр и Феврония — это идеал прошлого, то настоятельница Марфо-Мариинской обители и её погибший супруг — образец семейной жизни современности. Основательница Марфо-Мариинской обители – Елизавета Фёдоровна Романова. Остановимся подробнее на обстоятельствах жизни семьи Романовых. Действие произведения происходит в 1912 году и жизнь этой семьи известна героям новеллы и их современникам. Предположим, о чем могли знать герои произведения, а о чем нет.

На публике Елизавета Федоровна и Сергей Александрович были, в первую очередь, высокопоставленными особами, возглавляли общества и комитеты, а их человеческие отношения, их взаимная любовь и привязанность держались в тайне. Сергей Александрович прилагал все усилия к тому, чтобы внутренняя жизнь семьи не становилась достоянием общественности: у него было множество недоброжелателей. Из писем мы знаем больше, чем могли знать современники Романовых.

«Он рассказывал мне о своей жене, восхищался ей, хвалил ее. Он ежечасно благодарит Бога за свое счастье», — вспоминает князь Константин Константинович, его родственник и близкий друг. Великий князь действительно обожал свою жену — он любил дарить ей необыкновенные драгоценности, делать ей маленькие подарки по поводу и без. Обходясь с ней временами строго, в ее отсутствие он не мог нахвалиться Елизаветой. Как вспоминает одна из его племянниц (в будущем — королева Румынии Мария), «дядя часто был резок с ней, как и со всеми другими, но поклонялся ее красоте. Он часто относился к ней, как школьный учитель. Я видела восхитительную краску стыда, которая заливала ее лицо, когда он бранил ее. „Но, Серж…“ — восклицала она тогда, и выражение ее лица было подобно лицу ученицы, уличенной в какой-нибудь ошибке». (4) Вопреки распускаемым тогда слухам, это был по-настоящему счастливый брак. В день десятилетия супружеской жизни, которое пришлось на разгар Русско-японской войны, князь записал в дневнике: «С утра я в церкви, жена — на складе. Господи, за что мне такое счастье?» Елизавета Федоровна все время проводила на складе пожертвований в пользу воинов, организованном при её содействии: там шили одежду, заготавливали бинты, собирали посылки, формировали походные церкви. Великий князь стал во многом учителем своей супруги, очень мягким и ненавязчивым. Будучи на 7 лет старше, он действительно в большой степени занимается ее образованием, учит русскому языку и культуре, знакомит с Парижем, показывает ей Италию и берет ее в поездку на Святую землю. И, судя по дневникам, великий князь не переставал молиться, надеясь, что когда-нибудь жена разделит с ним главное в его жизни — его веру и Таинства Православной Церкви, к которой он принадлежал всей душой. В их родовом имении Ильинском, где Сергей Александрович и Елизавета Федоровна провели счастливейшие дни своей жизни, начиная с медового месяца, сохранился храм. По преданию, именно здесь присутствовала на своем первом православном богослужении Элла.

Елизавете Федоровне по статусу было необязательно менять вероисповедание. Пройдет 7 лет после замужества, прежде чем она напишет: «Мое сердце принадлежит Православию». Злые языки говорили, что к принятию новой веры Елизавету Федоровну активно подталкивал ее супруг, под чьим безусловным влиянием она находилась всегда. Но, как писала отцу сама великая княгиня, муж «никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя все это совершенно одной моей совести». Все, что он делал, — мягко и деликатно знакомил ее со своей верой. И сама княгиня очень серьезно подошла к этому вопросу, изучая Православие, присматриваясь к нему очень внимательно. (4)

Трудно представить, насколько деятельными людьми были супруги, сколько они успели сделать за свою, в общем, недолгую жизнь! Он возглавлял или был попечителем около 90 обществ, комитетов и других организаций, причем находил время принимать участие в жизни каждого из них. Вот лишь некоторые: Московское архитектурное общество, Дамское попечительство о бедных в Москве, Московское филармоническое общество, Комитет по устройству при Московском университете «Музея изящных искусств имени императора Александра III», Московское археологическое общество. Он состоял почетным членом Академии наук, Академии художеств, Общества художников исторической живописи, Московского и Петербургского университетов, Общества сельского хозяйства, Общества любителей естествознания, Русского музыкального общества, Археологического музея в Константинополе и Исторического музея в Москве, Московской духовной академии, Православного миссионерского общества, Отдела распространения духовно-нравственных книг. Став в 1891 году генерал-губернатором Москвы — а это означало попечение не только о Москве, но и о десяти прилегающих к ней губерниях — он развернул невероятную деятельность, задавшись целью сделать город равным европейским столицам. Москва при нем стала образцовой: чистая, аккуратная брусчатка, городовые, выставленные в зоне видимости друг друга, все коммунальные службы работают идеально, порядок везде и во всем. При нем было налажено электрическое освещение улиц. Построена центральная городская электростанция, возведен ГУМ, отреставрированы башни Кремля, построено новое здание Консерватории. При нем по первопрестольной стал ходить первый трамвай, открылся первый общедоступный театр, а центр города был приведен в идеальный порядок.

Благотворительность, которой занимались Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, не была ни показной, ни поверхностной. «Правитель должен быть благословением своего народа», — часто повторял отец Эллы, и он сам, и его жена, Алиса Гессенская, этому принципу старались следовать. Их дети с малолетства были приучены помогать людям, невзирая на ранги — так, каждую неделю они ходили в больницу, где дарили цветы тяжелобольным, ободряли их. Это вошло в их кровь и плоть, точно так же воспитывали своих детей Романовы.

Даже отдыхая в своем подмосковном имении Ильинском, Сергей Александрович и Елизавета Федоровна продолжали принимать просьбы о помощи, об устройстве на работу, о пожертвовании на воспитание сирот — все это сохранилось в переписке управляющего двором великого князя с разными людьми. В 1893 году, когда в Центральной России бушевала холера, в Ильинском открылся временный медпункт, где осматривали и при необходимости срочно оперировали всех нуждающихся в помощи, где крестьяне могли остаться в специальной «избе для изоляции» — как в стационаре. Медпункт просуществовал с июля по октябрь.

Принято считать, что Сергей и Елизавета намеренно вступили в так называемый «белый брак»: решились не иметь детей, а посвятить себя служению Богу и людям. Воспоминания близких и дневники свидетельствуют о другом. Великому князю было дано воспитать детей — но не своих, а брата Павла, после трагической гибели при преждевременных родах его жены, греческой принцессы Александры Георгиевны. Непосредственными свидетелями шестидневной агонии несчастной женщины были хозяева имения Сергей и Елизавета. Убитый горем Павел Александрович несколько месяцев после трагедии был не в состоянии ухаживать за своими детьми — малолетней Марией и новорожденным Дмитрием, и эту заботу целиком и полностью взял на себя великий князь Сергей Александрович. Он отменил все планы и поездки и остался в Ильинском, участвовал в купании новорожденного — который и выжить-то не должен был, по единогласному мнению врачей, — сам обкладывал его ватой, не спал ночами, заботясь о маленьком князе. Интересно, что в дневник Сергей Александрович записывал все важные события из жизни своего подопечного: первый прорезавшийся зуб, первое слово, первый шаг. А после того как брат Павел вопреки воле императора вступил в брак с женщиной, не принадлежавшей к аристократическому роду, и был изгнан из России, его детей, Дмитрия и Марию, окончательно взяли на попечение Сергей и Елизавета.

Почему Господь не дал супругам собственных детей — Его тайна. Исследователи предполагают, что бездетность великокняжеской пары могла быть следствием тяжелой болезни Сергея, которую он тщательно скрывал от окружающих. Это еще одна малоизвестная страница жизни князя, которая совершенно меняет привычные для многих представления о нем.

Холодность характера, замкнутость, закрытость — обычный список обвинений против великого князя. К этому еще добавляют: гордец! — из-за его чересчур прямой осанки, придававшей ему надменный вид. Если бы знали обвинители князя, что «виновник» гордой осанки — корсет, которым он вынужден был поддерживать свой позвоночник всю свою жизнь. Князь был тяжело и неизлечимо болен, как и его мать, как и его брат, Николай Александрович, который должен был стать российским императором, но скончался от страшного недуга. Свой диагноз — костный туберкулез, приводящий к дисфункции всех суставов, — великий князь Сергей Александрович умел от всех скрывать. Только жена знала, чего это ему стоит.

Он не мог ездить верхом, не мог обходиться без корсета. В Ильинском еще при жизни его матери была устроена кумысная ферма для лечебных целей, но болезнь с годами прогрессировала. И если бы не бомба студента Ивана Каляева, очень возможно, генерал-губернатор Москвы все равно не прожил бы долго…

Жизнь Елизаветы Федоровны кардинально изменилась после страшного события — убийства любимого мужа… Фотография развороченной взрывом кареты тогда была напечатана во всех московских газетах. Взрыв был такой силы, что сердце убитого нашли только на третий день на крыше дома. А ведь останки Сергея великая княгиня собирала собственными руками. Ее жизнь, ее судьба, ее характер — все изменилось, но, конечно, вся предыдущая, полная самоотдачи и деятельности жизнь была подготовкой к этому.

«Господи, сподобиться бы такой кончины!» — писал в своем дневнике Сергей Александрович после гибели от бомбы кого-то из государственных деятелей — за месяц до собственной смерти. Он получал письма с угрозами, но игнорировал их. Единственное, что князь предпринял: перестал брать с собой в поездки детей и адьютанта Джунковского.

Великий князь предчувствовал не только свою смерть, но и трагедию, которая захлестнет Россию через десятилетие. Он писал Николаю II, умоляя его быть более решительным и жестким, действовать, принимать меры. И сам такие меры предпринимал: в 1905 году, когда восстание разгорелось в студенческой среде, он отправил студентов на бессрочные каникулы, по домам, не дав разгореться пожару. «Услышь меня!» — пишет и пишет он в последние годы государю императору. Но государь не услышал…

4 февраля 1905 года Сергей Александрович выезжает из Кремля через Никольские ворота. За 65 метров до Никольской башни раздается взрыв страшной силы. Кучер смертельно ранен, а Сергей Александрович разорван на части: от него осталась голова, рука и ноги — так князя и похоронили, соорудив специальную «куклу», в Чудовом монастыре, в усыпальнице. На месте взрыва нашли его личные вещи, которые Сергей всегда носил с собой: образки, крест, подаренный матерью, маленькое Евангелие.

После трагедии все, что не успел сделать Сергей, все, во что он вложил свой ум и неуемную энергию, Елизавета Федоровна считала своим долгом продолжить. «Я хочу быть достойна водительства такого супруга, как Сергий», — писала она вскоре после его смерти Зинаиде Юсуповой. И, вероятно, движимая этими мыслями, отправилась в тюрьму к убийце супруга со словами прощения и призывом к покаянию. Она работала до изнеможения и, как пишет графиня Олсуфьева, «всегда спокойная и смиренная, находила силы и время, получая удовлетворение от этой бесконечной работы».

О том, чем стала для столицы основанная великой княгиней Марфо-Мариинская обитель милосердия, существующая и поныне, трудно сказать в нескольких словах. «Господь отмерил мне так мало времени, — пишет она З. Юсуповой. — Надо еще очень многое успеть сделать»…

5 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее келейница Варвара (Яковлева), племянник Владимир Павлович Палей, сыновья князя Константина Константиновича — Игорь, Иоанн и Константин, и управляющий делами князя Сергея Михайловича Федор Михайлович Ремез были живыми сброшены в шахту под Алапаевском.

Мощи великой княгини покоятся в храме, который построил ее муж, — храме святой Марии Магдалины в Гефсимании, а останки великого князя перенесены в 1998 году в Новоспасский монастырь Москвы. Она канонизирована в 1990-е годы, а он… Похоже, святость бывает очень разная, и великий — действительно великий — князь Сергей Александрович вновь остался в тени своей великой жены. Сегодня комиссия по его канонизации возобновила работу. «Мы ведь с тобой знаем, что он святой», — говорила в переписке Елизавета Федоровна после смерти мужа. Она знала его лучше всех. (4)

Следовательно, многие факты из жизни семьи Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича могли быть известны героям произведения и автору, который создавал «Чистый понедельник» в 1944 году, и находясь за границей, мог иметь доступ к свидетельствам современников о семье Романовых.

Таким образом, нам становятся понятны поступки героини. Она отказывается от супружества потому, что осознает невозможность построения идеальной семьи. Она понимает, что её спутник совсем не соответствует образу ни Петра, ни Сергея Александровича. Создавать другую по образу жизни семью она не желает. Её выбор оправдан, обоснован и целесообразен.

-

Типичность или символизм образов героев?

Остался загадкой ещё один вопрос, поставленный нами в начале работы. Почему герои живут в реальной обстановке, но автор не даёт им имен. Респонденты, отвечая на поставленный вопрос, указывали на типичность образов. О чем говорит типичность образов? Это значит, что такая ситуация может произойти с каждым, поэтому неважно, как их зовут. Можно ли согласиться с такой позицией? На наш взгляд, за «безымянностью» героев скрывается не типичность, а определённый символический смысл. В 1912-1914 году не наблюдалось массового исхода в монастырь. Следовательно, описанная ситуация не типична. Некоторые исследователи видят за образом героини — Россию, которая вскоре окажется втянута в страшную трагедию и мечется в поисках выбора пути спасения. Люди погрязли в разврате. В Чистый понедельник царят пиршества — театральные «капустники», веселье в трактирах. Русские забыли о традициях покаяния, поста и воздержания. И наши герои отправляются на театральный «капустник» в Чистый понедельник. Именно в этот день происходит окончательное падение героини. Она с удовольствием, словно с каким-то вызовом, каким-то даже цинизмом пьёт шампанское, танцует полечку и потом без любви отдаётся своему поклоннику. Но именно в этот день она принимает судьбоносное решение и встает на путь, указанный Христом. Для неё очищение состоялось. Бунин, находясь на пространственном и временном расстоянии, намекает, что падение России произошло вследствие того, что она отказалась от веры, забыла православные традиции. Обе войны — это расплата за разврат, бездуховность, предательство веры. Россия – собирательный образ, за которым стоит выбор каждого человека в отдельности. Следовательно, конкретизируя образ России, мы приходим к выводу, что речь идет о человеческой душе, которая по «природе своей христианка». (7) Человеческая душа впитывает всё, что встречает на своем пути, не всегда может противостоять греху, искушению, но она всегда стремится к свету, к Христу. Выбор между светом и тьмой, ложью и правдой, злом и добром мы совершаем ежедневно. И тогда становится понятна и типичность ситуации, если каждый из нас проанализирует собственную жизнь, как постоянный выбор между греховностью и правдой, к которой нас ведет Христос. Эту мысль доказывает и финал новеллы. Герой, пораженный непредсказуемым поступком своей возлюбленной, после переживаний и страданий приходит к Марфо-Мариинской обители, видит призывный взгляд инокини. Его душа тоже мечется и выбирает. Ведь Бунин не пишет, что это была именно его бывшая возлюбленная, мы сами в это верим. Герой слышит призыв чистой души к спасению. Последнее предложение: «Я повернулся и вышел из ворот». Ворота связали начало и финал новеллы в единое целое. Герой уже не тот, который выезжает ежедневно из Красных ворот. Какой же тогда? Хочется верить: обновленный, умиротворенный, просветленный, избавленный от греха.

Заключение

Подводя итог своей работе, я прихожу к выводу, что знание символов и образов, связанных с историей православной культуры помогает объяснить смысл данного произведения. Удивительно, насколько многоплановым оказалось столь небольшое по объему произведение Ивана Алексеевича Бунина. Мы проанализировали немногие, но самые многозначные детали: ворота, Рогожское кладбище, икону Богоматери Троеручицы, Марфо-Мариинскую обитель, молитву Ефрема Сирина, «Повесть о Петре и Февронии Муромских», предание об основании Москвы. За рамками исследования остались другие образы, которые повторяются в новелле. Только заглянув в историю создания «Лунной сонаты» Бетховена, можно понять, почему именно её начало является звуковым фоном произведения. За рамками исследования остались другие храмы, упоминаемые в произведении. Но они только углубят наше понимание произведения. Ответ же на основные вопросы, сформулированные нами в начале работы, мы нашли. Следовательно, цель работы достигнута, задачи, решены, гипотеза подтверждена: анализ православных образов произведения помог нам найти ответ на основные вопросы, возникшие после прочтения произведения.

ЛИТЕРАТУРА

-

Бунин И.А. Чистый понедельник. http://ilibrary.ru/text/1019/p.1/index.html

-

Ворота спасения: Иерусалим. http://slovobozhie.com/2016/07/vorota-spaseniya-ierusalim.html

-

Ефрем Сирин. Молитва «Господи и Владыко живота моего» http://www.blagobor.by/article/pray/sirin

-

Михайлова Валерия. Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романов. История любви. История лжи. http://www.pravoslavie.ru/75457.html

-

Православные иконы и молитвы. http://ikona-i-molitva.info/ikona-troeruchica-znachenie-v-chem-pomogaet/

-

Рябинин Ю.В. История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины. https://history.wikireading.ru/322507

-

Тертуллиан. http://foma.ru/dusha-po-prirode-xristianka.html

ПРИЛОЖЕНИЕ

Опрос по произведению И.А.Бунина «Чистый понедельник»

1.О чём произведение «Чистый понедельник»?

2.Почему героиня произведения «Чистый понедельник» ушла в монастырь?

3.Почему И.А.Бунин не давал имён своим героям?

Рогожское кладбище в 1900-1910 гг. Фото с сайта http://www.retromap.ru/show_pid.php?pid=51516&t=Rogojskoe_staroobryadcheskoe_kladbische

Икона Пётр и Феврония Муромские. Фото с сайта http://central-public.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.html

Марфо-Мариинская обитель. Фото с сайта http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1133087

Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы. Фото с сайта http://baltvilks.livejournal.com/2015/08/16/

29