«Память прикасается к тебе…» (по рассказу В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет»)

Автор: Тюрина Марина Алексеевна

Организация: МБОУ Токарёвская СОШ №2

Населенный пункт: Тамбовская область, р.п. Токарёвка

Цель урока:

формирование потребности читать внимательно и вдумчиво художественную литературу.

Задачи урока

- Дидактическая задача: создать условия для осознания и осмысления новой учебной информации.

- Образовательная задача: провести детальный анализ художественного текста, опираясь на задания и вопросы, способствовать формированию потребности читать внимательно, вдумчиво художественную литературу.

- Воспитательная задача: способствовать процессу духовного развития, формированию нравственных ценностей, обращаясь к памяти исторической, памяти человеческой, воспитание самостоятельности, сотрудничества, коллективизма, коммуникативности.

Методические приемы:

- рассказ учителя;

- выразительное чтение;

- беседа по вопросам;

- элементы анализа текста.

1.Оргмомент

2. Этап актуализации знаний

Слово учителя.

У меня в руках старый семейный альбом. Сколько счастливых и грустных воспоминаний вызывает он. Хранить старые фотографии – добрая традиция на Руси. Раньше фотографий было мало. Их вешали в русской избе в рамке на стену. Поэта Н. Рубцова старые семейные фотографии заставили о многом задуматься:

Как много желтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне и поразил

Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнем, враждой

Земля полным-полна,

И близких всех душа не позабудет…

(Н. Рубцов)

Мне кажется, что эти слова могут стать хорошим началом нашего урока.

- Что поэт считает важным?

Найдите ключевые слова в стихотворении Н. Рубцова.

Старый желтый семейный снимок, который бережно хранится, связан с понятиями: «близкие», «душа», «память».

Поэтому я попрошу вас, оставив место для записи темы урока, записать ключевые слова из стихотворения Н. Рубцова.

Я обращаю ваше внимание на слово «НЕ ПОЗАБУДЕТ».

- Значит, о чем мы будем говорить?

Слово «ПАМЯТЬ» очень важно сегодня на уроке.

Главный вопрос урока: Память!!! Что это: наказанье или дар божий? Помогает она нам жить СЕЙЧАС или мешает? Может ли жизнь без нее быть полноценной?

Сколько вопросов. А где же ответы?

Слово учителя.

Ребята, ведь у каждого из вас есть фотографии,которые дороги вам.. На них самые близкие для вас люди.

Фотографии, пожалуй, можно считать запечатлёнными мгновениями жизни. Особое место занимают снимки школьной поры. Эта добрая традиция живёт, наверное, в каждой школе – фотографироваться всем классом вместе с учителем на фоне школьного здания. Вот их сколько! Выпускники нашей школы разных лет… (на классной доске ). Спустя годы, глядя на старенькие фотографии, мы с интересом разглядываем лица и наряды школьников, кажущиеся нам несовременными, немного забавными.

Цитата: «…у меня возникло желание рассказать о «моей» Сибири, …доказать, что и я, и мои земляки отнюдь не иваны, не помнящие родства, более того, мы тут родством-то связаны, может, покрепче, чем где-либо» (Астафьев)

По-моему, литература — одна из таких школьных дисциплин, которая заставляет нас задуматься о том, что мы не должны быть “Иванами, не помнящими родства”, что слово “память” должно быть священно. Писатель В. Астафьев написал целую книгу, состоящую из рассказов-воспоминаний о своих близких, о своем детстве, о своей родной Сибири.

И сегодня на уроке у нас разговор пойдет о памяти, о памяти исторической, о памяти человеческой в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет».

Эта книга называется «Последний поклон».

Подробнее мы остановимся на одном рассказе «Фотография, на которой меня нет», который вы читали дома.

3. Индивидуальное сообщение об Астафьеве

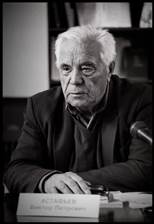

В.П.Астафьев . Писатель. Личность. Человек. Гражданин.

Он умер /по временным меркам сравнительно недавно/ в ноябре 2001 года и похоронен в родном селе Овсянка. Давайте совершим туда заочную экскурсию

4. Заочная экскурсия в деревню Овсянка.

Главные герои рассказа «Фотография, на которой меня нет» – это простой мальчик из таёжной деревни Виктор Потылицын и его бабушка. Казалось бы, это конкретные люди, реальные судьбы. Но за судьбами этих конкретных людей скрывается судьба целого поколения.

Очень многие люди, когда прочитали автобиографическое произведение «Последний поклон», писали Астафьеву: «Вы пытались написать о себе и своей бабушке, а на самом деле описали всех нас».

Рассказ «Фотография, на которой меня нет», казалось бы, повествует о простом случае, произошедшем с деревенским мальчишкой, но выходит на главную тему – тему памяти, человеческой и исторической.

6. Работа со словом «Память»

В толковом словаре Ожегова мы находим следующее определение слова «память»

Память – это:

1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений.

2.Воспоминание о ком – чём-нибудь.

3.То, что связано с умершим (воспоминания о нём).

А вот как говорит о памяти сам В.П.Астафьев: «Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Память моя, сотвори ещё раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнёт усталости… И воскреси – слышишь? – воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него…»

Давайте сегодня попробуем выяснить, как тема памяти раскрывается в рассказе «Фотография, на которой меня нет», что и почему сохранила память героя рассказа Виктора Потылицына.

Вернёмся вместе с Астафьевым в 30-е годы, перечитывая рассказ и обращая внимание на детали, штрихи этой жизни.

7. Беседа с элементами комментированного чтения

— Каков сюжет рассказа?

— В какое время и где происходят события в рассказе?

— Что мы узнаём из рассказа Астафьева о жизни сибирской деревни в 30-е годы?

—Какие детали указывают на бедность жителей деревни

— Почему вся деревня решает где поселить фотографа на ночь?

—Почему Витька и Санька ведут себя плохо? Расскажите или прочитайте

— Расскажите, какой оказалась «расплата» за отчаянный поступок?

— Почему Саньки и главного героя не оказалось на фотографии?

Дальше мы, читатели, встречаем людей, к которым герой мальчик испытывает душевную привязанность. В первую очередь это его бабушка, которая сопровождает всё его детство, которая взяла внука на воспитание после смерти матери.

—Какой вы представляете себе бабушку?

-Какие ассоциации возникают у вас вообще со словом «бабушка»?

— А теперь наши ассоциации соотнесем с художественным образом бабушки Катерины Петровны. Какой Астафьев изобразил свою героиню?(с.284 от слов «Так я и знала»,с.285 от слов «Бабушка уже не колотила меня…»

Что особенного в речи бабушки? (Диалекты, народные обороты, приметы, присловья).

Почему автор тщательно воспроизводит речь героини? (Всё очень дорого, это воспоминания детства. Даёт возможность читателю услышать живую, яркую, очень эмоциональную разговорную речь деревенской женщины).

Какие ещё воспоминания Виктора связаны с бабушкой?

— Какие ещё воспоминания Виктора связаны с бабушкой?

— лечение: натирала больные ноги, поила отварами, парила в бане;

— окна в доме, стр. 226 от “Деревенское окно…” до “Бабушкины окна…”;

— цветы в доме, стр. 228 от “После того как загорались…” до конца абзаца;

— отношение бабушки к людям: к учителю (приняла шапку, пальто; поставила самовар; всё, что было в доме – на стол).

Учитель.

-Хорошая бабушка у Витьки?

Екатерина Петровна — хранительница семьи, защитница детства, ей бьёт земной поклон автор книги. Она была самым дорогим для него человеком.

Вспоминая ее, писатель В. П. Астафьев говорит о чувстве «гнетущей, тихой, вечной» вины перед ней. В силу жизненных обстоятельств писатель не смог выполнить ее последнего наказа: «Приедь похоронить-то меня, закрой мои глазоньки». « Виноватый перед бабушкой, я пытаюсь воскресить ее в памяти…Пытаюсь поведать о бабушке людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыскали они ее… Нет у меня таких слов, которые могли бы передать всю мою любовь к бабушке, оправдали бы меня перед нею. Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет, и никогда не будет. И некому прощать…»

-Почему писатель говорит о чувстве вины?

Именно бабушке отведено в рассказе особое место

-Какие ключевые слова мы можем записать, обобщая образ бабушки, Катерины Петровны?

Вывод: автору дорого в ней всё. Она научила внука жить по совести.

—Вспомним, с какой целью приезжает фотограф в деревню?

-Кто был инициатором этого события?

Цитата из текста: «Прошли годы. А я таким вот и помню деревенского учителя – с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь».

Может быть, кому-то непонятно, почему такие добрые слова звучат об учителе, ведь он просто делает свою работу. Как часто мы не замечаем того, что делают для нас близкие (я говорю не только об учителе, но и о бабушке), считаем это само собой разумеющимся.

И снова автор говорит о «благодарной человеческой памяти».

-Как относились деревенские жители к учителям?

— В какой школе они начинали работать? Зачитайте.

—Как учил их преподаватель, когда к весне тетрадки исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались?

— А давайте вспомним эпизод со змеей. С какой целью Астафьев приводит эту историю?

— Почему главный герой запомнил своего учителя?

Воспоминания об учителе занимают большое место в рассказе. Память сохранила даже внешность умного , интеллигентного человека, чья жизнь воспринимается как великое самопожертвование.

Суровое время требовало именно таких самоотверженных учителей, которые, бросив городскую жизнь, всецело отдали себя учительской работе.

Учителя заботились не только о школе, но и о жителях деревни, учитель уважает и ученика, который заболел и пропустил важное событие.

Вывод: жизнь учителя и учительницы – своеобразный подвиг: приехали в глухую сибирскую деревню, а ведь они – городские жители, молоды, у них маленький ребенок, нет условий, но они не сдаются.

«В воспоминаниях о далеком детстве одно из главных мест занимает учитель…»

— Какие ключевые слова мы запишем, говоря об учителе ?

Вывод: Бабушка Катерина Петровна, учителя Евгений Николаевич и Евгения Николаевна – это люди, которые растворились в памяти Вити Потылицына.

— Живя рядом с такими личностями, каким должен вырасти, по вашему мнению, Витя?

— Каким предстаёт перед читателями лирический герой В. Астафьева?

–Какое значение имела для Витьки фотография, на которой его не было?

–Какие чувства он испытывает, рассматривая фотографию?

Вывод: Фотография разбудила память о событиях, которые помогли ему стать лучше, взрослее.

Этот небольшой листок бумаги был дорог главному герою, как память о своем родном крае, школе, одноклассниках – о своей малой родине…

«та школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по уголкам. Но всех ребят я узнаю по ней… Смешная фотография. Но никогда я не смеюсь над деревенскими фотографиями. Не могу смеяться. Деревенская фотография – это своеобычная летопись нашего народа, настенная его история».

Пожелтевшая школьная фотография дорога автору. Это время его детства, пусть нелёгкого, но такого важного в его жизни. В этом прошлом была его бабушка, его учителя, друзья, многие из которых полегли в войну. Это всё то, что безвозвратно ушло в прошлое и живо только в его воспоминаниях. Он рассматривает и другие фотографии, видит на них родные лица, иногда улыбается наивности людей, «снявшихся на карточку», но никогда не смеётся над ними, потому что «деревенская фотография – своебычная летопись народа, настенная его история». А история заслуживает внимания и уважения, но не отрицания и осмеяния. А наш герой научился быть внимательным и уважительным.

-Вернемся к главному вопросу: Помогает ли память о прошлом жить человеку сегодня?

—А что эта память дает нам?

-Обратитесь к тем ключевым словам, которые мы записали. Прочитайте их.

Все перечисленные слова составляют тот духовный опыт, который нужен нам сегодня.

Память дает человеку духовный опыт, мы свои новые шаги соизмеряем с прошлым. А если это память такого человека как писатель, мастер художественного слова, тогда его опыт становится достоянием многих людей.

В. Астафьев дает нам свои уроки памяти, обогащает душу человека. Для него память о прошлом, о детстве стала «родиной души», т. к. именно в детстве он получил свои главные уроки: научился сочувствовать, быть благодарным, добрым, совестливым, научился преодолевать трудности и, главное, любить свою землю, любить своих близких.

8. Рефлексия.

— А теперь давайте обобщим все сказанное на уроке и попробуем составить синквейн на тему «ПАМЯТЬ». Синквейн (от англ. «путь мысли»)

Правила написания синквейна:

9. Творческая работа учащихся . /Учащиеся пишут синквейны и зачитывают их/

Домашнее задание

Вернувшись сегодня из школы, найдите дома и возьмите, полистайте фотоальбомы своей семьи. Посмотрите, какие события изображены на ваших семейных фотографиях? Какую историю может поведать старая фотография? Если вам неизвестна история ваших семейных фотографий, обратитесь к маме, папе, родственникам, чтобы они вам рассказали эту историю, потому что фотография – это наша память.

12. Итог урока

Сегодняшний урок заканчивается и уходит в прошлое, и чтобы этот момент остался в нашей памяти, я хочу предложить нам всем сфотографироваться. И когда-нибудь ваши дети, заинтересовавшись этим снимком, расспросят вас о нём, и вы, может быть, через много лет переживёте то прикосновение к прошлому, памяти, которое испытали сегодня на уроке. Мы назовём этот снимок «Фотография, на которой я есть».

Список используемой литературы

-

- Г.А. Голикова. Урок по рассказу В.П. Астафьева “Фотография, на которой меня нет”. Литература в школе, 2005, 5.

- Конспект урока литературы в 8 классе учителя русского языка и литературы МБОУ лицей №87 им. Л. И. Новиковой г. Нижнего Новгорода Сафроновой Е.Н.

- Конспект урока литературы в 8 классе учителя русского языка и литературы МБОУ лицей №87 им. Л. И. Новиковой г. Нижнего Новгорода Сафроновой Е.Н.

Приложения:

-

file0.doc.. 63,5 КБ

Опубликовано: 21.11.2019

Этапы урока

Содержание

Формирование УУД и технология оценивания

I. Цель урока.

выяснить, как тема памяти раскрывается в рассказе «Фотография, на которой меня нет», что и почему сохранила память героя рассказа Виктора Потылицына, что должен делать человек, чтобы сохраниться в памяти, а также будем учиться мыслить критически и постараемся взглянуть на события рассказа с разных точек зрения.

Регулятивные УУД

1. Самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока.

2. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки своей работы.

Познавательные УУД

1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации – фактуальную, текстовую и концептуальную.

2. Пользоваться приёмами изучающего чтения.

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной текст: иллюстрация, таблица, схема).

4. Пользоваться приёмами ознакомительного и просмотрового чтения.

5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно.

6. Пользоваться словарями, справочниками.

7. Осуществлять анализ и синтез.

8. Устанавливать причинно-следственные связи.

9. Строить рассуждения.

Коммуникативные УУД

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её.

3. Осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека.

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра.

5. Высказывать и обосновывать свою точку зрения.

6. Слушать и слышать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения.

7. Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Личностные результаты

1. Формирование эмоционально-оценочного отношения к прочитанному.

2. Формирование восприятия текста как произведения искусства.

Технология оценивания

На уроке ученик сам по алгоритму самооценивания определяет свою оценку и (если требуется) отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право поправить оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил её.

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право поправить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.

II. Реализация домашнего задания. Актуализация знаний.

Проверим ваше внимательное домашнее чтение и первичное понимание произведения.

Приём «Шесть шляп»

Задания группам: (Групповая работа по карточкам-заданиям)

Белая шляпа (белый стол).

(Мыслим цифрами, фактами, событиями. Без эмоций, без собственного оценивания.)

— Какие черты недавней истории нашего народа восстанавливает в памяти людей В. П. Астафьев? Назовите время и место действия. Найдите приметы, по которым можно определить время событий в рассказе.

— Можно ли говорить, что незримо в рассказе присутствуют события ВОВ? Вывод: мы видим, что Астафьев словно восстанавливает черты прошлого, которые ему очень дороги как память о детстве, школе, одноклассниках, родном селе. 1932-33 гг. Сибирь. Овсянка.

Черная шляпа (черный стол).

(Негативная, мрачная, отрицательная шляпа.)

— Какие события, поступки героя вы можете назвать отрицательными? Почему Саньки и главного героя Вити нет на этой фотографии? Как характеризует мальчиков их поведение?

– Почему так произошло?

– Какой отрицательный опыт появился у героя рассказа? Вывод: отсутствие героя на фотографии – это наказание за плохое поведение. (Обида – не лучший советчик в деле). Мальчик понял, что каждый должен отвечать за свои поступки.

Желтая шляпа (желтый стол).

(Желтая шляпа самая радостная, позитивная, жизнеутверждающая).

— Какие положительные, хорошие события в рассказе вы можете отметить? Какой положительный житейский опыт приобрел мальчик? Вывод: эта фотография является для него нравственным уроком, обретением духовного богатства. События вокруг неё помогли ему измениться, стать лучше, взрослее, ответственнее. Всё лучшее в нас прорастает в мире детства, где царят доброта, любовь, милосердие, уважение. А Витя похож на оживающие весной цветы, тоже тянется к солнцу, свету, теплу.

Красная шляпа (красный стол).

(Это эмоциональная шляпа. В красной шляпе вы отдаете себя во власть эмоций, чувств, впечатлений.)

-Какие чувства и эмоции у вас вызвали поступки героев в сценах: «Приезд фотографа», «Лечение мальчика», «Случай со змеей»?

— Какие чувства испытывает герой, рассматривая фотографию? Вывод: человеческая забота – это характерно для деревенских жителей, они волнуются, переживают, где поселить фотографа. Бабушка Катерина Петровна способна на жертвы ради своих близких; мудрая, добрая, порядочная. Поэтому этот тёплый образ запечатлелся в памяти автора. Всеобщее уважение к учителям. Это люди, которые просто любили и ничего не требовали взамен.

Зеленая шляпа (зеленый стол).

(Зеленая шляпа – творческая.)

-Рассказ называется «Фотография, на которой меня нет». А какой мог бы быть сюжет у рассказа под заголовком «Фотография, на которой я есть»? Какова бы была его главная мысль?

Учитель: А к синей шляпе мы обратимся в финале урока, так как Синяя шляпа — это философская, обобщающая шляпа.

III. Введение в тему урока.

Как много жёлтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне и поразил

Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнём, враждой

Земля полным — полна,

И близких всех душа не позабудет… (Н. Рубцов)

Время неудержимо идет вперед, оставляя позади события и судьбы. Но память о прошлом живет в людях, без нее жизнь человека не может быть полноценной. Об этом напоминает нам и художественная литература. Литература заставляет задуматься о том, что слово “память” должно быть священно.

Прошлое не проходит бесследно, оно возвращается к нам через воспоминания, предметы, произведения искусства, фотографии.

IV. Работа с текстом.

Проблемный анализ произведения

-

Расскажите, что представляли из себя учитель начальной школы Овсянки.

-

Почему рассказчик не забыл лица учителя до сих пор?

-

Почему учителей в деревне любили? Что можно поставить в заслугу учителю? Вспомните, в какую школу они приехали и как постепенно меняется школа. Какие признаки любви к учителям мы видим в рассказе? Как относились дети к своему учителю?

-

Проанализируем эпизод со змеей. Как характеризует его этот эпизод? Как показывает писатель самоотверженность учителей, их преданность к своему делу?

-

Как вы понимаете фразу: «Они растворились в памяти народа»? Строки из завершающей части рассказа: «Фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька».

-

Какие черты учителя из рассказа Астафьева, жившего и работавшего почти 70 лет назад, вы бы хотели видеть и видите в своих учителях (делятся мнениями).

-

Огромное место во всем произведении Астафьева отведено бабушке, Екатерине Петровне. После гибели мамы мальчика все заботы о нем легли на плечи бабушки. Ей, хранительнице семьи, защитнице детства, бьет поклон автор. «Бабушка, бабушка! Виноватый перед тобою, я пытаюсь воскресить тебя в памяти, рассказать о тебе людям… Непосильная эта работа…. Согревает меня лишь надежда, что люди, которым я рассказал о тебе, в своих бабушках и дедушках, в своих близких и любимых людях отыщут тебя и будет твоя жизнь беспредельна и вечна, как сама человеческая доброта».

Беседа:

-

Как вы понимаете эти слова?

-

Почему он желает ей вечной жизни?

Приём двойной дневник: самостоятельная работа в парах

|

Черты характера |

Цитаты |

Комментарий |

|

заботливость, стойкость, терпение |

||

|

мудрость, жизненный опыт |

||

|

искренняя вера |

||

|

чувство меры, стремление к красоте, любовь ко всему живому |

-

Выпишите из текста диалектные и искажённые общеупотребительные слова, характерные для речи героини. О чём свидетельствует эта деталь? Почему писатель воспроизводит её речь точно? (Он хочет, чтобы читатель увидел живого человека, простого, эмоционального и доброго)

Вывод: Те, кто жил рядом с мальчиком, принимал участие в становлении его характера, были хорошими людьми и они воспитали его крепким. Это помогло ему не сломаться, стать хорошим человеком.

IV. Итог урока.

Синяя шляпа (синий стол).

(Это философская, обобщающая шляпа.)

— Вернемся к заглавию рассказа. Как вы понимаете смысл названия рассказа? (Нет меня, но там есть мои сверстники, учителя, школа, приметы нашей жизни в те далекие годы – поэтому она так важна, бесценна для героя произведения.)

— Какой нравственный урок несет история, рассказанная писателем? Что должен делать человек, чтобы сохраниться в памяти? Чем интересен и полезен этот рассказ нашим современникам?

— В чем, по-вашему, нравственный смысл рассказа?

рассказ заканчивается словами: «Деревенская фотография – своеобразная летопись нашего народа. Настенная его история…» Почему? (Деревенская фотография – летопись народа). Виктор Астафьев и поэт Николай Рубцов поняли сокровенный смысл фотографии: “И близких всех душа не позабудет…” (см. эпиграф к уроку).

V. Домашнее задание.

Подготовить письменный ответ на вопрос: «Почему рассказчику так дорога старая фотография»?

«Последний поклон» В.П. Астафьева

На этом уроке пойдёт речь о Викторе Петровиче Астафьеве (рис. 1) и его рассказе «Фотография, на которой меня нет».

Рис. 1. Виктор Петрович Астафьев

Ранее вы уже знакомились с детством писателя, с началом его литературной деятельности и читали его рассказы «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой». На этом уроке вы познакомитесь с его рассказом «Фотография, на которой меня нет».

Это глава большого автобиографического произведения Виктора Петровича Астафьева «Последний поклон».

«Последний поклон» – воспоминая писателя о близких ему людях, о детстве, о родной Сибири (рис. 2). Вот как он пишет об этом:

«У меня возникло желание рассказать о моей Сибири, доказать, что и я, и мои земляки отнюдь не Иваны, не помнящие родства. Более того, мы тут родством-то связаны, может быть, покрепче, чем где-либо».

Рис. 2. Природа Сибири

Книга «Последний поклон» сложилась к 1967 году. Об этом времени Астафьев (рис. 3) пишет:

«В основном добил страницы детства, которые начал ещё в 1956 году. Вижу, что получилась моя лучшая книжка. Очень много я вложил в книгу самого себя».

Рис. 3. В. П. Астафьев

Начинал Виктор Петрович Астафьев как детский писатель. И об этом периоде литературной деятельности писал так:

«Для детей я всегда пишу со светлой радостью и постараюсь всю свою жизнь не лишать себя этой радости».

А писатель Евгений Носов (рис. 4), близкий друг Астафьева, сказал о нём:

«Есть в нём что-то такое, что исцеляет душевные раны, смуту и прочие человеческие неурядицы. Нет, он не волхв и не старец-кудесник, но есть у него к людям особое слово – и в книгах его, и изустно».

Рис. 4. Е.И. Носов

Тема памяти в рассказе «Фотография, на которой меня нет»

Главные герои рассказа «Фотография, на которой меня нет» – это простой мальчик из таёжной деревни Виктор Потылицын и его бабушка. Казалось бы, это конкретные люди, реальные судьбы. Но за судьбами этих конкретных людей скрывается судьба целого поколения.

Очень многие люди, когда прочитали автобиографическое произведение «Последний поклон», писали Астафьеву: «Вы пытались написать о себе и своей бабушке, а на самом деле описали всех нас».

Главная тема «Последнего поклона» – это взросление молодого человека, становление личности мальчика. Рассказ «Фотография, на которой меня нет», казалось бы, повествует о простом случае, произошедшем с деревенским мальчишкой, но выходит на главную тему – тему памяти, человеческой и исторической.

Приезд фотографа

Повествование в рассказе ведётся от лица героя. Начинается рассказ с сообщения о том, что из города приехал фотограф:

«Не просто так приехал, по делу – приехал фотографировать».

Нужно сказать, что приезд в деревенскую школу фотографа в описываемое время – большое событие. Фотограф – важная персона, ему стараются угодить, расположить его удобно: так, чтобы он и снимал правильно, и чтобы снимок всем понравился.

«И фотографировать он будет не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы».

Всем селом принимается решение, куда поселить фотографа:

«Такую персону, как фотограф, не подходяще учителям оставлять у себя».

У учителей нет условий, которые могли бы удовлетворить фотографа, и поэтому все стараются и находят для этого человека грамотного, делового, всеми уважаемого – Илью Ивановича Чехова:

«Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то дед, не то его отец. Он сам давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве».

Фотографу, конечно, в доме Чехова будет удобней всего. Деревенский люд решил, что это самое подходящее место. Туда и определяют фотографа. Настолько все были удовлетворены своей находкой, что появляется троекратный повтор:

«Вздохнул облегчённо учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло».

Все переживали, чтобы было удобно жить фотографу, чтобы получилась, состоялась эта фотография:

«Всем хотелось угодить, чтобы оценил он заботу о нём и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал».

Анализ образов героев в рассказе

Жизнь ребят в деревне во многом может рассказать о взаимоотношениях людей того времени. Это довоенные годы – годы перед Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. Главный герой относился не к самым лучшим ученикам в классе. Вот как об этом пишет автор:

«Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу: прилежные ученики сядут впереди, средние – в середине, плохие – назад – так было решено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли ни прилежанием, ни поведением. Нам и на середину было рассчитывать трудно. Быть нам сзади, где и не разберёшь, кто заснят? Ты или не ты? Полезли мы в драку, чтобы боем доказать, что мы – люди не пропащие… Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о каменья головки санок, коленки посносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу».

Это стало причиной той самой болезни, из-за которой на фотографии не оказалось главного героя рассказа:

«Ночью наступила расплата за отчаянный разгул: у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу – тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль».

Дальше читатель встречает людей, к которым герой испытывает душевную привязанность. В первую очередь это его бабушка, которая сопровождает всё его детство, которая взяла внука на воспитание после смерти матери.

– Так я и знала! Так я и знала! – проснулась и заворчала бабушка. – Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студися, не студися!» – повысила она голос. – Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи!».

В этом отрывке автор очень ярко высвечивает речь бабушки, которая полна диалектов, говоров, свойственных для этой сибирской деревни. Это и разговорная речь, и народные выражения, характерные для жителей деревни. Через поведение героев читатель представляет не просто конкретную жизненную ситуацию, но и определённые социальный срез, определённый уровень жизни и определённую эпоху.

«Бабушка зазвенела посудою, флакончиками, баночками, скляночками – ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

– Где ты тутока?

– Зде-е-е-ся. – по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

– Зде-е-еся! – передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: – Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: – Эк его умучило! Эк его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел…

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке – лечит она меня».

Хотя бабушка и ругает мальчика, читатель видит, что и она его очень любит, и герой по-доброму относится к бабушке (рис. 5).

Рис. 5. Бабушка и внук, рассказ «Фотография, на которой меня нет»

Следующая фраза говорит об ироничном отношении:

«Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица шипучей от спирта ладонью».

Несмотря на то что бабушка злится, что ребёнок заболел, она готова ему помочь и готова его вылечить. Она будит старика (деда), посылает его растопить баню. К утру баня готова, ребёнка парят берёзовыми вениками, укутывают, натирают.

Но стоит вспомнить, что не один Витька катался с горы, а с ним был ещё его друг Санька. И вот такова ребячья дружба, что Санька готов поддержать друга и тоже не идти фотографироваться:

«Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

– Ладно! – решительно сказал Санька. – Ладно! – еще решительней повторил он. – Раз так, я тоже не пойду! Все! – И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю».

Описание деревенских домов

Помимо бабушки, её тепла, внимания к ребёнку, мы можем говорить о других людях в деревне. Очень интересным является повествование автора о том, каковы деревенские дома, деревенские окна. В частности, он рассказывает о всех хозяйках, которые по-своему украшали и утепляли деревенское окно. И вновь, уже с другой стороны, высвечивается грань личности бабушки:

«Деревенское окно, заделанное на зиму, – своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками – и все. Никаких излишеств. В середней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох вперемежку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину – и уже без листьев.

Бабушка объяснила причуду эту так:

– Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, с кути чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара – первое средство».

Мы видим, как автор внимательно и тонко описывает народные приметы, мудрость, накопленную годами. Но вместе с тем, нужно отметить две точки зрения: с одной стороны, это понимание ситуации маленьким ребёнком – Витей, а с другой стороны, появляется взгляд уже взрослого человека – писателя, прожившего жизнь. Не зря автор вводит фигуру писателя Александра Яшина.

Образ учителя в рассказе; его значение в жизни деревенских людей

Одним из тех близких людей, кто оставил след в душе героя, становится учитель. Вот как герой рассказывает о сельском учителе в момент, когда учитель приносит фотографию ещё болеющему мальчику:

«– Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! – совсем другим, церковным голоском запела бабушка. Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в кути учителевой одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить».

Мы видим, какое уважительное отношение появляется у бабушки к учителю. Даже одежде неприлично висеть в кути, нужно её унести её в более подобающее место.

Уважительно к учителю относится не только бабушка героя, но и вся деревня, и все ученики. Вот как Астафьев описывает учителя:

«Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под «политику» – волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали».

Этот человек остался в памяти ребёнка именно благодаря своим душевным и профессиональным качествам.

И вся деревня, как пишет автор, выказывает учителю молчаливое уважение. Все стараются молча помочь чем могут, не выдавая своего доброго отношения словами, а совершая определённые дела.

Рис. 6. Учитель в гостях у главного героя

«Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу».

Рассмотрите, как себя ведут жители села, что они делают по отношению к учителям:

«Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с дитем. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки – и к сапожнику Жеребцову снесли, который ни копейки не взял, и к утру, к школе все было готово».

Уже с позиции своего времени Виктор Петрович Астафьев удивляется тому, в какой школе работали эти учителя. С удивлением он пишет о том, как эти городские, интеллигентные люди оказались в деревенской школе.

Читатель легко может себе представить, какой была довоенная школа в русской далёкой сибирской деревне:

«А в какой школе начали работу наши учителя!

В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины».

Автор словно восстанавливает черты прошлого, черты жизни нашего народа. Посмотрите, как он говорит о том, что трудно сейчас, наверно, представить – каким образом учитель организовал появление в школе тетрадей и карандашей:

«Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырье». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра – старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами».

В таких обстоятельствах формируется характер подростка, его будущее представление о жизни:

«Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было – один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник».

Удивительно, что герой помнит, как учитель не просто учил, но и порой учился сам у ребят, как уважительно относился он к тем знаниям, которыми обладали деревенские мальчишки. Вот описание посещения леса:

«Учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева – это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород – он так и сказал, – не из лесин, а из пород! – изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек.

Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже».

Описан случай в лесу, когда учитель видит змею и защищает детей:

«Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться».

Позже дети понимают, что учитель первый раз видел змею, но это не остановило его:

«Учитель шел за нами следом, и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится».

Идейный центр рассказа

Идейным центром рассказа становятся последние его абзацы:

«Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя – с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей. И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа.

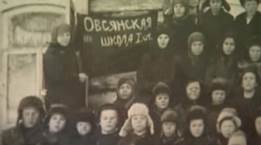

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя – сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями – ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были» (рис. 7).

Рис. 7. Фотография, о которой идёт речь в рассказе В.П. Астафьева

Основная мысль рассказа

Основная мысль автора звучит в самой последней фразе рассказа:

«Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего народа, настенная его история».

Автор утверждает, что история – это не только войны, не только перевороты. История страны складывается из судеб отдельных людей, живущих в этой стране. Писателю дорого детство. Эта фотография запечатлела не только время, она смогла дать возможность человеку вспомнить о каких-то моментах его жизни. Фотографии – это память человека и память народа.

Рассказ Виктора Петровича Астафьева – это своеобразный портрет эпохи, изображённый словесными средствами.

Полистайте фотоальбомы своей семьи. Какие события изображены на ваших семейных фотографиях? Какую историю может поведать старая фотография? Как судьба человека отразилась на истории страны? Если вам неизвестна история ваших семейных фотографий, обратитесь к родственникам, чтобы они вам рассказали, потому что фотография – это наша память.

Вопросы к конспектам

Составьте характеристику образов главного героя, его бабушки и учителя из рассказа «Фотография, на которой меня нет».

Принесите фотографию из семейного альбома и подготовьте рассказ о ней.

Прочитайте 2–3 рассказа из книги В.П. Астафьева «Последний поклон».

Урок литературы по рассказу

В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет»

Тема: “И близких всех душа не позабудет…” (по рассказу В.П.Астафьева “Фотография, на которой меня нет”). 1 час.

(слайд1)

Цели:

-

углубление знаний учеников о личной и творческой биографии В.П. Астафьева;

-

разобрать содержание рассказа, выявить главную мысль. Выяснить роль фотографий в жизни человека;

-

совершенствовать специальные умения – выделять в тексте характерные причинно-следственные связи, интерпретировать отдельные факты, детали;

-

формирование навыков анализа текста;

-

развитие навыков выразительного чтения;

-

развивать устную монологическую речь, способность эмоционально откликаться на затронутые писателем проблемы, словесно созданные образы.

-

способствовать формированию критического мышления, развитию внимания, памяти;

-

воспитание гражданской позиции через литературное произведение;

-

создание условий для развития межпредметной компетенции учащихся.

Задачи:

образовательные:

-

раскрыть жизненные, биографические истоки творчества В.П. Астафьева;

-

совершенствовать навыки анализа художественного произведения;

-

вызвать размышления о прочитанном, переживания, душевный отклик.

развивающие:

-

развивать способности к переключению уровней мышления;

-

развивать критическое мышление через работу с различными источниками информации;

-

развивать умение работать в группе (компетентности: интеллектуальная, социальная)

воспитательные:

-

воспитывать умение внимательно слушать и слышать, уважать другое мнение;

-

воспитывать гражданскую позицию через литературное произведение;

-

способствовать нравственному становлению личности учащихся.

Методические приёмы:

-

рассказ учителя;

-

выразительное чтение;

-

беседа по вопросам;

-

элементы анализа текста.

Оборудование: портрет В. Астафьева, компьютер, мультимедиа, презентация, музыка.

1.Организационный момент. Стадия «вызов».

(Слайд 2)

Притча о цветке.

Расцвел удивительной красоты цветок, и все, кто видел его, восхищались необыкновенной красотой этого чудного творения. Долго ждал цветок, когда отдадут дань тем, кто помог ему, и однажды заговорил: «Моя красота ослепила вас, и вы не увидели главного. Вы не отдали дань земле, которая дала мне возможность родиться, вырасти и расцвести. Вы не признали силу воды, которая разбудила жизнь в семени и напитала меня мощью своей. Не отнеслись с благодарностью к солнцу, тепло и свет которого были чудотворны.И преклоняться нужно не перед моей красотой, а перед живительной силой тех, кто породил ее». Но никто не услышал этого, и по бестолковости своей люди продолжали петь хвалебные оды цветку. За именем великим нужно уметь разглядеть тех, кто был животворящей почвой, питательной влагой и чудодейственным светом, без которых не было бы ни имени, ни славы. О.М. Безымянная

1. Какова основная мысль текста?

а) Человек должен уметь восхищаться необыкновенной красотой окружающего мира.

б) Люди невнимательны и не замечают вокруг себя красоты.

в) Нужно уметь замечать того, кто сделал добро другому

г) Человек должен уметь быть благодарным за доставленное счастье

2. В каком предложении заключена основная мысль текста?

а) «Моя красота ослепила вас, и вы не увидели главного».

б) «Преклоняться нужно не перед моей красотой, а перед живительной силой тех, кто породил ее».

в) «За именем великим нужно уметь разглядеть тех, без которых не было бы ни имени, ни славы».

3. Что же является той самой живительной силой в жизни каждого человека?

(семья, близкие, родные люди)

2.Слово учителя.

У каждого из вас в семье есть старый семейный альбом. Сколько счастливых и грустных воспоминаний вызывает он. Хранить старые фотографии – добрая традиция на Руси. Раньше фотографий было мало. Их вешали в русской избе в рамке на стену. Поэта Н. Рубцова старые семейные фотографии заставили о многом задуматься:

1.(наизусть читает стих ученик)

Дальних лет мгновенные картинки,

как магнит, приковывают взгляд

магией старинных фотоснимков,

что на нас из прошлого глядят.

В срезах нашей памяти ожившей,

памяти отцов и матерей –

дар, крупицы жизни сохранивший,

как окаменелость в янтаре. (А. Берлин)

1.(наизусть читает стих ученик)

Как много желтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне и поразил

Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнем, враждой

Земля полным-полна,

И близких всех душа не позабудет…

(Н. Рубцов)

Учитель:

Мне кажется, что эти слова могут стать хорошим началом (эпиграфом) нашего урока.

(Слайд 3)

• Что поэт считает важным?

Найдите ключевые слова в стихотворении Н. Рубцова.

Старый желтый семейный снимок, который бережно хранится, связан с понятиями: «близкие», «душа», «память».

Учитель:

— Часто ли вы фотографируетесь с родителями, с классом, друзьями? Дороги ли вам эти фотографии? Почему? А цените ли вы, храните ли фотографии, на которых вас нет? Почему?

Фотографии, на которых нас нет, могут тоже быть яркими эпизодами из нашей жизни. В основном на них запечатлены наши друзья или родные – братья и сестры, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.

Храним их потому, что это память о дорогих нам людях. Глядя на них, мы вспоминаем радостные или важные моменты своей жизни.

Учитель:

Писатель В. Астафьев написал целую книгу, состоящую из рассказов-воспоминаний о своих близких, о своем детстве, о своей родной Сибири.

Цитата: «…у меня возникло желание рассказать о «моей» Сибири, …доказать, что и я, и мои земляки отнюдь не иваны, не помнящие родства, более того, мы тут родством-то связаны, может, покрепче, чем где-либо» (Астафьев).

Эта книга называется «Последний поклон».

В одном из своих писем Виктор Петрович Астафьев сам дал оценку своей книги: «Шлю Вам свою книжку, ту самую, ради которой, наверное, и родила меня мать». Книга эта носит название «Последний поклон»,

А мы с вами будем говорить только об одном маленьком рассказе из этой книги. Он называется “Фотография, на которой меня нет”. Это эпизод из жизни главного героя – Виктора Потылицына.

— А теперь обратимся к самому рассказу.

-

О чем этот рассказ?

Этот рассказ рисует жизнь и события далеких 30-х годов. Виктор Астафьев вспоминает фрагмент собственной жизни, в котором описывает быт простого бедного люда в далеком сибирском селе, взбудораженном важным событием – приездом фотографа.

(Слайд 4)

— Каков сюжет рассказа? (Приезд фотографа. Витька простудил ноги и не смог сфотографироваться). Сюжет прост, значит, не события главные, а что-то другое. Что?

— Найдите основную мысль рассказа. (Последнее предложение текста).

— Как вы думаете, почему рассказ назван именно так?

— Почему, несмотря на то что на фотографии нет героя рассказа, она очень дорога ему? (обращаем внимание на последние строчки рассказа: «своеобычная летопись народа», «настенная история его»)

— Как название связано с его темой и основной идеей?

Название рассказа особенно тесно связано с его последними абзацами. Рассказчик вспоминает о своих школьных товарищах, погибших на войне. В словах героя чувствуется грусть, тоска и печаль. Название связано с сюжетом рассказа.

-

Писатель рассказывает о заурядном случае, происшедшим с деревенским мальчишкой, а выводит нас на большой и серьезный разговор о памяти исторической, о памяти человеческой.

Учитель:

Какие лица выхватывает писатель для своей фотографии? ( деревенские жители, Санька, Витька, бабушка Витьки, учителя)

3. Работа по группам:

(Слайд 5)

-

Рассказать о деревенских жителях

-

Рассказать о Саньке и Витьке

-

Рассказ о бабушке

-

Рассказ об учителях

Раздаточный материал

1 группа

(Слайд 6)

Деревенские жители

-

Дать характеристику жизни, жителей в деревне Овсянке?

-

Как вы думаете, почему приезд фотографа взбудоражил школу, учеников? Что вообще значило: сфотографироваться в то время ?

-

Почему вся деревня решает, где поселить фотографа на ночь?

-

У кого селится фотограф и почему именно у него?

-

Как еще создает автор картину жизни людей в Овсянке?

-

— «По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка…» — пишет автор. Перечитайте описания разных деревенских окон, определите по ним характер хозяек.

(Умение чувствовать, говорить по душам с цветами, природой – вот что характеризует не только бабушку, но и других жителей деревни).

2 группа

(Слайд 7)

Санька и Витька

1.Почему Витька и Санька ведут себя плохо? Почему герою рассказа так было важно, чтобы его «засняли» в школе?

2. Почему Витьки и Саньки не оказалось на фотографии?

3. Что было причиной болезни ног у рассказчика Витьки в этот раз? Как это характеризует жизнь ребят в деревне?

4.Перечитайте слова Саньки, принявшего решение не сниматься. Почему в его речи так много повторов? Как этот поступок характеризует Саньку?

5. Дать вашу характеристику Саньке и Витьке.

Учитель:

Детство – важная пора для каждого человека. Это время проб и ошибок. Это пора становления его как личности. Очень важно окружение ребёнка в этот период, его семья. Детство героя. представлено в тяжёлое для страны время.

Он живёт в деревне Он сирота, самый родной человек для него – бабушка.

3 группа

(Слайд

Бабушка Катерина Петровна

1.Какие ассоциации возникают у вас со словом “бабушка”?

2.А теперь наши ассоциации соотнесём с художественным образом бабушки Катерины Петровны: такой ли Астафьев изобразил свою героиню?

3.Как бабушка заботилась о внуке, как его лечила?

4.Как ее характеризует:

а) речь;

б) любовь к цветам;

в) украшение зимних окон;

г) приход учителя в дом.

5. Почему писатель говорит о чувстве вины?

Эти воспоминания делают человека лучше, заставляют его сейчас быть внимательным к близким, не причинять другим боль, чтобы потом не каяться.

6. Что особенного в речи бабушки? Проанализируйте речь бабушки… Что она ценит в жизни и в людях; как народная житейская мудрость передана через ее речь

7.Что особенно ценит Витка в бабушке, о чем вспоминает с нежностью и грустью?

8.Хорошая бабушка у Витьки?

Учитель:

Ассоциации, возникающие у вас со словом “бабушка”? доброта, забота, аккуратность, мудрость, знание лекарственных трав, ласковая, справедливость.

4 группа

Учитель

(Слайд 9)

1.Расскажите об учителях Виктора.

2.Почему их жизнь – это своеобразный подвиг? Что делали они для односельчан? Могли ли они этого не делать?

3. Какие детали в описании быта учителей объясняют, почему они не могли оставить у себя фотографа на ночевку?

4.Какую деталь в портрете учителя особо выделяет автор?

5.С какой целью автор вспоминает поход на Лысую гору?

6.Чему учил учитель деревенских ребят и чему он учился у жителей деревни?

7.Почему учитель приносит фотографию Витьке?

8. Какое отношение к учителю в деревне? Почему?

9. Какое отношение к учителю в наше время? Изменилось ли оно и почему?

Начните свой рассказ со слов: “В воспоминаниях о далеком детстве одно из главных мест занимает учитель…”

В конце сделайте вывод: “Благодарная память героя сохранила образ учителя, потому что…”.

4.Слово учителя.

Может быть, кому-то непонятно, почему такие добрые слова звучат об учителе, ведь он просто делает свою работу. Как часто мы не замечаем того, что делают для нас близкие (я говорю не только об учителе, но и о бабушке), считаем это само собой разумеющимся.

-

А легко ли было учителям в то время?

Важно сохранять память о таких людях. Это подвижники, они приехали в деревню в трудное для страны время, не побоялись трудностей. Они несли культуру, свет в души людей.

5. Анализ последней части рассказа.

Чтение заключительной части рассказа: «Та школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по уголкам. Но всех ребят я узнаю в ней.

Где они сейчас? Кто они?

Половина из них, если не больше, полегла в войну. Всему миру известно их имя – сибиряки.

Иногда возьмешь в руки школьную фотографию, и снова нахлынет, нахлынет».

— Какие высокие нравственные ценности, которые определили жизнь не одного поколения, находит рассказчик, заглядывая в далекие годы своего детства? (Любовь, взаимное уважение, забота друг о друге, ответственность за свои поступки)

Чтение заключительной части рассказа “Школьная фотография жива до сих пор…”

— В чем особенность построения этой части рассказа?

Она построен на антитезе: война – мирная жизнь, фотография – летопись жизни. Автор вспоминает сначала фотографии военного периода – Первой мировой войны. Затем говорит и о смешных фотографиях, где тётка снята в шляпе, дядя – в кожаном шлеме, сдвинутом на глаза. Они смешные, но писатель не хочет смеяться. Ему не смешно.

— Вся жизнь деревни в этих фотографиях, здесь и погибшие на войне. Смешные фотографии, связаны с трагедией жизни.

— Какой нравственный урок несет история, рассказанная писателем? Что должен делать человек, чтобы сохраниться в памяти? Чем интересен и полезен этот рассказ нашим современникам?

7. Итоговая беседа: 5 мин.

(Слайд 10)

-

Почему взрослый человек, прошедший войну, потерявший близких, друзей так дорожит старой школьной фотографией, на которой его нет?

Слово учителя.

Эти воспоминания помогают ему забыть войну, воскрешают его детские воспоминания, его детскую душу. Фотография становится «летописью детства», а память о прошлом — «родиной души героя».

Помогает ли память о прошлом жить человеку сегодня? Может ли жизнь без нее быть полноценной?

-

А что эта память дает нам?

Да, это тот духовный опыт, который нужен нам сегодня.

Память дает человеку духовный опыт, мы свои новые шаги соизмеряем с прошлым. А если это память такого человека как писатель, мастер художественного слова, тогда его опыт становится достоянием многих людей. В. Астафьев дает нам свои уроки памяти, обогащает душу человека.

8. Подведение итогов.

1. Так о чём рассказ В.П.Астафьева “Фотография, на которой меня нет”?

— о том, как быть добрым,

— о человеческой памяти,

— о способности хранить благодарность к нашему прошлому, простым русским людям,

— о Великой Отечественной войне, о которой Астафьев прямо не говорит, но она присутствует в рассказе незримо,

— о любви к родной земле.

Каков герой Астафьева?

Благородный. Помнит добро, ценит любовь и заботу. Это совестливый человек, который не прощает себе прошлых ошибок. Ему дорога память о прошлом, об истории народа, которая складывается из памяти каждого человека. Виктор Астафьев и поэт Николай Рубцов поняли сокровенный смысл, заключающийся в каждой фотографии: “И близких всех душа не позабудет…”

9. Вывод: автор утверждает, что история — это не только войны, перевороты, эпохальные события. История страны, ее судьба складывается из историй и судеб отдельных людей. Фотография – это память человека и память народа, портрет эпохи.

— Заканчивая разговор о рассказе Астафьева, хочется зачитать цитату из рецензии Т. Шатской на книгу “Последний поклон”: “Если вам легко и беззаботно в какое-то время, не беритесь за книги Виктора Астафьева, если вам трудно, найдите его: он умеет помогать умно, ненавязчиво, сердечно”.

10. Словарная работа: яркость и красочность языка Астафьева.

(Слайд 11)

– Как и в других произведениях Астафьева, в этом рассказе у него «вкусный» язык. Он ярко и красочно описывает жизнь деревни, употребляя диалектные и устаревшие слова, и от этого речь рассказчика и героев звучит более убедительно и выразительно.

Дайте определение следующим словам, встретившимся вам в тексте рассказа (по карточкам):

катанки – это…

куть – это…

магарыч – это…

прострел – это…

сарана – это…

талина – это…

туес – это…

увал – это…

швырок – это…

б) А как вы понимаете смысл таких слов, как:

парниша-ревун, домовничать, деревенская молодица, гужом ходили, ухарски гикая, настегала прутом, нудь в ногах, догляд людской…?

– Продолжите эту работу: самостоятельно найдите в тексте диалектные и устаревшие слова.

в) Выделите в тексте рассказа Астафьева фразы, принадлежащие бабушке героя. Что необычно, на ваш взгляд, в ее речи? Как характеризует эту героиню ее речь?

11. Разрыв: 2 мин.

Сегодняшний урок заканчивается и уходит в прошлое. Я думаю, он останется в вашей памяти. А чтобы был и у вас повод его вспомнить, я предлагаю всем сфотографироваться. Мы назовем этот снимок: «Фотография, на которой я есть…»

12. Рефлексия: 1 мин.

(Слайд 12)

И в наших душах рассказ В. Астафьева оставил много впечатлений. Давайте сохраним их в нашей памяти. А теперь я прошу озвучить свои впечатления.

Сегодня на уроке я открыл…

почувствовал…

узнал…

понял…

задумался…

испытал…

Закончите предложение.

Оценочная деятельность: 1 мин.

14. Домашнее задание: 1 мин.

-

Домашнее задание

(Слайд 13)

Написать сочинение-миниатюру по предложенной теме:

-

Чем интересен и полезен этот рассказ нашим современникам?

Спасибо за внимание!

(Слайд 14)

Литература

1.Г.А. Голикова. Урок по рассказу В.П. Астафьева “Фотография, на которой меня нет”. Литература в школе, 2012, 5.

2. Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2ч.Ч.2/авт.-сост. В.Я.Коровина (и др.). -5-е изд. – М.: Просвещение, 2011.

3. Урок развития речи по теме «Употребление служебных частей речи» (7-й класс) // Электронный ресурс/http://festival.1september.ru/articles/582816/

4. «И близких всех душа не позабудет…» В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 8-й класс // Электронный ресурс/

http://festival.1september.ru/articles/595442/