Глава десятая

«Записки о галльской войне»

Цезарь был нс только весьма искусным

и изящным стилистом: он обладал

также истинным умением излагать свои

замыслы.

Авл Гиртий

Каждый, кто хочет понять и по достоинству оценить «Записки о галльской войне», должен прежде всего решить для себя вопрос, какую цель преследовал Цезарь, создавая их. Обычно в «Записках о галльской войне» видят сочинение оправдательного и пропагандистского характера. По мнению исследователей, Цезарь поставил перед собой цель главным образом политическую, поскольку «Записки» должны были ответить на обвинения политических противников, которые считали вооруженную интервенцию Цезаря в Галлии необоснованной. В научной и учебной литературе «Записки» нередко трактуются как апология военных и политических действий Цезаря против галлов в 58–52 гг.

Вопрос о цели «Записок» теснейшим образом связан с вопросом об их достоверности и степени объективности в них Цезаря. Ведь если Цезарь действительно намеревался представить в благовидном свете свои действия в Галлии, то естественно предположить, что для достижения этого он мог приуменьшить или вообще скрыть некоторые свои неудачи и, наоборот, приукрасить успехи.

Проблема достоверности «Записок» Цезаря восходит еще к античности. По свидетельству Светония, уже Азиннй Поллион, младший современник Цезаря, находил, что «Записки» написаны без должной тщательности и заботы об истине[142]. Суждение Азиния Поллиона сурово сверх меры. Правда, неточностей, например географических, хватает, однако сознательное искажение истины Цезарем доказать очень трудно. Параллельные источники, целиком не зависящие от Цезаря или нс имеющие с ним совпадений, почти полностью отсутствуют. Светоний, приведя мнение Азиния Поллиона, счел все же необходимым добавить: «Впрочем, Поллион полагает, что он (т. е. Цезарь) переделал бы и исправил их (т. е. «Записки»)» (Свет. Бож. Юлий, 56).

Насколько можно судить по имеющимся в нашем распоряжении материалам, в «Записках» нет полного искажения фактов. Можно говорить лишь об особой манере, причем весьма искусной, представлять события в наиболее благоприятном для автора свете: они иногда сдвигаются во времени; подача, окраска и нюансировка фактических данных строго продуманы, в щекотливых и затруднительных для Цезаря ситуациях используются иносказательные выражения и умалчивания. Однако Цезарь является слишком значительной личностью, чтобы опускаться до откровенной лжи. Одно дело — утверждать, что «Записки» рисуют события с точки зрения самого Цезаря, другое — видеть в них умышленную фальсификацию истории.

В «Записках», несомненно, были использованы официальные отчеты и донесения Цезаря сенату, а также переписка Цезаря с его легатами. Все донесения римских наместников из управляемых ими провинций подлежали серьезной проверке в сенате, что исключало возможность явной лжи. Кроме того, среди читателей «Записок» наверняка были офицеры, служившие в армии Цезаря и знавшие весь ход галльской кампании не понаслышке, а как очевидцы событий (Лабиен, Квинт Туллий Цицерон, Гай Фабий, Гиртий и многие другие). В этой ситуации он вряд ли решился бы беспардонно фальсифицировать историю.

Из этого вовсе не вытекает, что Цезарь пишет исключительно историческое сочинение, руководствуясь при этом правдой и только правдой. Не следует забывать, что «Записки» — труд по преимуществу литературный, и вряд ли нужно требовать от их автора беспристрастности. Поскольку главный участник и вырази гель событий, о которых в «Записках» идет речь, — сам Цезарь, было бы ошибкой слепо верить в его полную объективность. Едва ли «Записки» представляли бы сейчас для нас такой интерес, если бы в них излагался лишь ход военных действий, а личность самого автора, его цели и желания остались «за кадром».

Если верить Цицерону, задачей Цезаря было оставить будущим историкам материал для дальнейшей обработки и украшения[143]. Об этом свидетельствует и Авл Гиртий, когда пишет, что «Записки» были созданы с той целью, чтобы будущие историки не были лишены сведений о важнейших событиях римской истории[144]. Вполне возможно, что сам Цезарь в частных беседах (Гирт. Галл, война, 8, пред.

И все же «Записки», будучи обращены к потомкам, не в меньшей степени адресованы современникам Цезаря. А вот кому именно? По этому вопросу единство мнений так и не достигнуто.

Одни исследователи считают, что Цезарь составил «Записки», предназначая их для широких кругов читателей в Риме а может быть, и в римской Галлии. «Записки» обращены к широким массам образованных людей в Риме и Италии, утверждают другие. Адресат «Записок», заявляют третьи, — весь populus Romanus. Есть и такие, которые доказывают, что «Записки» адресованы прежде всего римской аристократии, которая боролась против Цезаря. Наконец, было высказано мнение, что предполагаемыми читателями «Записок» была небольшая группа образованных и влиятельных римлян, однако не уточняется, кто были эти люди: друзья или враги Цезаря.

Учитывая жанр «Записок», невозможно согласиться с тем, что Цезарь писал их для всего римского народа, не говоря уже о чужеземцах. Во-первых, многие римские граждане не умели читать, во-вторых, в конечном счете не они, а сенат решал, имеет или не имеет Цезарь право выставлять свою кандидатуру на должность консула во второй раз, ведь не исключено, что «Записки» появились в разгар предвыборной борьбы.

Не следует также видеть в «Записках» отчет наместника римскому сенату. Едва ли Цезарь был настолько наивен, чтобы верить в возможность переубедить своих заклятых врагов в сенате. Разве требовало каких-либо оправданий то, что являлось первейшим долгом каждого римского полководца — забота о внешних границах республики? Галльская война была логическим продолжением общей политики Рима по отношению к другим народам, и Цезарь в Галлии лишь защищал интересы римлян (см. Циц. О коне, пров., 9, 22–23). По случаю побед римского оружия в Галлии в Риме трижды были назначены неслыханные дотоле длительные благодарственные молебствия: 15 дней в 57 г. и 20 дней в 55 и 52 гг.,[145] что уже само по себе являлось признанием исключительности заслуг Цезаря перед государством. Вряд ли Цезарь мог рассчитывать изменить мнение политических противников в лучшую для себя сторону. Чего стоило одно только чудовищное предложение Катона выдать Цезаря германцам, вынесенное им на рассмотрение сената в 55 г.

«Записки» вне всякого сомнения адресованы конкретному читателю, главным образом друзьям Цезаря. Все римские поэты и прозаики, приступая к созданию произведений, четко представляли свою будущую читательскую аудиторию. Для Цезаря-солдата, человека дела, ясно осознающего не только свои цели, но и пути их достижения, — иначе и быть не могло. Он хорошо знает, к кому обращается в своем сочинении. В его намерения не входило оправдываться или защищаться: открытая полемика с политическими противниками не могла быть успешной в отсутствие Цезаря в Риме. Человек действия, он предоставлял другим отстаивать его интересы в сенате (а таких людей хватало, например Клодий, Курион и другие), предпочитая иметь дело с вооруженным противником на поле сражения.

В «Записках» Цезарь разъясняет суть и характер проводимых им в Галлии мероприятий. Цель этих разъяснений — выработать общую политическую платформу своих сторонников в борьбе с враждебной сенатской группировкой, ведь успешные действия Цезаря в Галлии, обеспечившие ему широкую популярность, верность и преданность военного сословия, у сенатской оппозиции вызывали тревогу и не раз становились объектом ее нападок. Манера Цезаря рассказывать о самом себе в 3-м лице позволяла его приверженцам использовать в политических дебатах текст «Записок» без значительной переделки, неизбежной в том случае, если бы повествование велось от 1-го лица.

В научной литературе утвердилось мнение, что «Записки о галльской войне» были завершены и опубликованы Цезарем в 52–51 гг., но не позже 50 г. Они служили своего рода политическим манифестом Цезаря, в намерения которого входило заочно выставить свою кандидатуру на консульских выборах 49 г. как считают многие ученые. Понятно, что им очень бы хотелось, чтобы все семь книг «Записок» были написаны сразу после завершения седьмого года войны с галлами.

Однако находятся исследователи, которые полагают, что есть немало оснований для другой датировки, что отдельные книги «Записок» создавались в соответствующий год в перерывах между военными действиями и публиковались поочередно в течение семи лет. Эта гипотеза сильно ослабляет версию, согласно которой «Записки» должны были сослужить Цезарю важную службу в предвыборной борьбе. Как бы то ни было, завершение седьмой книги «Записок» совпало с крайне неблагоприятной для Цезаря политической ситуацией в Риме.

Заслуживает внимания точка зрения, согласно которой «Записки» издавались Цезарем отдельными выпусками из одной, двух и более книг. К ней нас склоняют, в частности, наблюдения над использованием в «Записках» авторской речи от 1-го лица. Таких случаев, где глагол употреблен в форме 1-го лица (1-е лицо в прямой речи к делу не относится), оказалось около 50[146]. Обычно это так называемые глаголы речи, например, demonstra-vimus («мы указали»), diximus («мы сказали»), docuimus («мы показали»), nominavimus («мы упомянули»)[147]. Чаще всего Цезарь использует выражения типа ut supra demonstravimus («как мы выше указали»).

Нередко от указанных глаголов зависит инфинитивный оборот (в русском языке он передается придаточным предложением). Например: «[Бельгийская Галлия] которая, как мы сказали, составляет треть Галлии» (2, 1, 1); «[часть конницы] которая, как я выше упоминал, перешла через Мосу» (4, 16, 2); «[Кинтий] который, как мы выше указали, расположен у моря» (5, 22, 1); «солдаты, которые, как мы указали, отправились под особым знаменем вместе [с когортами]» (6, 40, 4). С помощью подобных словесных выражений автор отсылает читателя к соответствующим местам «Записок», где о данном предмете уже шла речь.[148] Таким образом, он выполняет роль проводника, помогающего читателю ориентироваться в тексте «Записок». Кроме того, эти указания должны внушить читателю мысль об основательности и правдивости автора и его стремлении к полной ясности.

Авторские отсылки с глаголом в 1-м лице характерны для книг 2–7, в 1-й книге употребляется исключительно безличная форма ut dictum est/ut ante dictum est («как сказано выше»). В последующих книгах такие безличные и иногда лично-пассивные конструкции без указания на действующее лицо (например, 6, 25, 1) встречаются один, редко два раза в каждой книге соответственно. Исключением является 7-я книга, в которой нет безличных или лично-пассивных конструкций указанного типа с интересующим нас значением, зато более чем в десяти случаях употреблен оборот с глаголом в 1-м лице. Лексическое и грамматическое единство рассматриваемых выражений выдержано лишь в 1-й и 7-й книгах. В 1-й книге используется только глагол dicere в безличной конструкции dictum est; в 7-й — глаголы demonstrare и dicere, всегда в форме 1-го лица множественного числа. Наибольшую лексическую пестроту в описываемых нами случаях дают книги 2, 4, 6[149].

Приведенные примеры не охватывают всех случаев употребления автором 1-го лица по отношению к самому себе. Начиная с 5-й книги, форма 1-го лица служит ему и для других целей. Так, в рассказе о постройке новых судов для переправы в Британию автор говорит о том, что Цезарь приказал сделать их несколько ниже тех кораблей, «которыми мы пользуемся в Нашем море», и несколько шире тех кораблей, «которыми мы пользуемся в остальных морях» (5, 1, 2). Автор счел необходимым сделать здесь разъяснение, обращаясь при этом к совместному опыту его и читателей.

Говоря об островах, лежащих у побережья Британии, он приводит мнение многих писателей, сообщающих, что там во время зимнего солнцестояния 30 суток продолжается ночь. «Но мы, — продолжает автор «Записок», — в своих расспросах таких сведений не получали и только на основании точных измерений посредством водяных часов видели, что ночь там короче, чем на материке» (5, 13, 4).

Еще отчетливее заявляет о себе автор в 6-й книге. Так, обратив внимание на то, что галльские жрецы-друиды считают грехом записывать тексты священных стихов, он лично объясняет причины этого явления, вводя их следующими словами: «мне кажется, это заведено по двум причинам» и т. д. (6, 14, 4). А в главе о германцах, упомянув о Геркинском лесе, добавляет: «[лес], который, как я нахожу, известен по слухам Эратосфену и некоторым другим греческим ученым» (6, 24, 2).

В 7-й книге «Записок» автор, не зная точно, являются ли действия галльского племени эдуев вероломством, говорит так: «это нам не известно, и, как кажется, не может считаться твердо установленным» (7, 5, 6). Но самый яркий пример, где автор обнаруживает себя, можно сказать, «с головой», следующий: «в это время на наших глазах случился достойный упоминания эпизод, о котором мы не сочли возможным умолчать» (7, 25, 1). Речь идет о мужестве галлов в осажденном римлянами городе Аварике. Сходным образом автор «Записок» говорит о речи Критогната, представителя галльского племени арвернов, выступившего перед соплеменниками против предложения о сдаче римлянам осажденной Алезии (7, 77, 2)[150].

Автор, вплоть до 5-й книги остававшийся в тени, вдруг начинает давать разъяснения от себя лично, делиться своими наблюдениями, выражать собственное отношение к излагаемым фактам, а иногда и сомнения в правильности общепринятого толкования того или иного события. Он поражается тому, что ему довелось увидеть или узнать от других. Означает ли это, что в авторский монолог врывается голос самого Цезаря[151]?Или образ рассказчика, созданный им в начальных книгах «Записок», по каким-то причинам перестал удовлетворять в последующих книгах?

Возрастающему от книги к книге авторскому вторжению в ход повествования сопутствуют изменения в стиле изложения. Например, в 4-й книге впервые появляется прямая речь, которая дважды встречается в 5-й и 6-й книгах соответственно, достигая рекордного числа (6 случаев) в 7-й книге; или появляются конструкции с предикатом в начале предложения: в сравнении с 1-й книгой в 7-й их в три раза больше.

Представляется, что эти и другие стилистические особенности последних книг прямо связаны с изменениями в политической жизни Рима, личными обстоятельствами жизни самого Цезаря, задачами, которые он решал в той или иной конкретной исторической ситуации. Так, в 5-й книге, как уже отмечалось, впервые очень четко обнаруживается образ автора. В ней излагаются события 54 г., а раньше, в 55 г., сенатским постановлением Цезарю был продлен срок управления Галлией еще на 5 лет, что тотчас упрочило его положение в политических кругах.

Похоже, что Цезарь писал и публиковал «Записки» в несколько приемов: сначала появилась 1-я книга, затем 2-я — 4-я вместе, потом книги 5-я — 6-я (возможно одним выпуском), и, наконец, после завершения 7-й книги было опубликовано новое, дополненное и частично переработанное издание «Записок», включавшее все семь книг. Каждая такая публикация преследовала определенную цель. Не исключено, например, что в 7-й книге Цезарь ставил себе задачу не только довести до сведения читателей, как на самом деле развивались самые драматические события галльской кампании — всеобщего галльского восстания 52 г., но и определить для себя линию поведения на будущее. Ведь в самом Риме события развивались для Цезаря с не меньшим драматизмом. В 54 г. умерла дочь Цезаря, бывшая замужем за Помпеем; в 53 г. погиб один из триумвиров Марк Лициний Красе; в 52 г. убит Клодий, сторонник Цезаря, в этом же году Помпей избирается единоличным консулом до августа и примиряется с сенатом; в 51 г. делаются попытки лишить Цезаря командования в Галлии. Разрыв между Цезарем и сенатом стал неизбежен, все предвещало столкновение с Помпеем и его партией. В этой экстремальной ситуации, когда Цезарю нужно было быстро принять решение, урок 52 г. приобретал для него особое значение. К прежним задачам присоединяется новая: теперь объектом пристального изучения становится сам Цезарь и его тактика.

Говоря о самом себе в 3-м лице, Цезарь как бы со стороны взирает на себя и свои действия, вникая в ход сражений и причины неудач и успехов, выпавших на его долю за время войны, которую он уже более семи лет ведет в Галлии[152]. Цезарь прекрасно понимал, что любая ошибка, недооценка или переоценка своих военных и человеческих качеств неминуемо приведут его к политической катастрофе.

Какой, например, урок он мог для себя извлечь из опыта подавления всегалльского восстания, чуть было не лишившего его всех прежних завоеваний? Главный вывод, видимо, заключался в том, что своими успехами он обязан прежде всего внезапности и стремительности своих действий. В этом убеждает помимо соображений общего характера рассмотрение в «Записках» лексической группы celeritas — celeriter («быстрота» — «быстро») и других близких по семантике слов[153]. Если в книгах 1-й — 4-й мы находим лишь единичное употребление указанных лексем, то начиная с 5-й (опять 5-я!) книги положение резко меняется, их число резко возрастает.

В 1-й книге celeritas (быстроту) проявляют германцы в своем особом способе вести сражение (1, 48, 7), во 2-й — галлы при нападении на врага (2, 19, 7–8; ср. 20, 4), в 4-й — британцы, сумевшие благодаря быстроте избежать гибели (4, 35, 1). В последующих книгах это свойство все чаще обнаруживают римляне. В тяжелых для римских солдат обстоятельствах единственным спасением для них оказывается быстрота (5, 29, 6). Можно сказать, что celeritas становится для римских солдат одной из воинских доблестей — virtutes (ср. 5, 48, 1 и 5, 34, 2). Часто все зависит именно от быстроты (7, 40, 2). Она дает римлянам выгоду (7, 20, 1), помогает предупредить замыслы врагов, преодолеть неблагоприятное местоположение (7, 9, 4; 45, 9). Не случайно Цезарь старается исполнять свои планы со скоростью, которой он был обязан успехом большей части своих предприятий (7, 12, 3).

В 7-й книге Цезарь создает настоящее похвальное слово стремительности наступления: «и с такой быстротой захватили [римляне] три лагеря, что царь нитиоброгов Теутомат, застигнутый врасплох в своей палатке — так как спал в полдень полунагой — с трудом вырвался на раненной лошади из рук грабивших лагерь солдат» (7, 46, 5). Эта впечатляющая сцена не имеет ничего общего с сухим военным рапортом, который иногда видели в «Записках» Цезаря. В самом деле, какую важную информацию, необходимую для служебного отчета, несут в себе такие детали, как указание на обыкновение неприятельского царя спать полуобнаженным в середине дня, или упоминание о том, что лошадь царя была ранена? Но все это — штрихи, характеризующие автора «Записок» как человека — наблюдательного, как рассказчика — искусного и достоверного.

Стремительность была присуща самой натуре Цезаря, который прекрасно знал за собой это качество (Свет. Бож. Юлий, 37; Dio Cass. Hist. Rom., 17, 48)[154]. Авл Гиртий, соединяющий быстроту с великим везением (8, 31, 3; ср. 46, 2), особо подчеркивает стремительность Цезаря (8, 52, 1). Однако в быстроте действий Цезаря не было ничего от поспешности и безрассудной опрометчивости. Стремительность Цезаря — это спрессованный опыт человека, поступкам которого всегда были свойственны последовательность и твердая логика.

И когда его час пробил, он поступил с той обдуманной для себя и неожиданной для противника быстротой, которая неизменно вела его к победе. 11 января 49 г. Цезарь после тщательной подготовки внезапно для неприятеля перешел через Рубикон и стремительно захватил Пицен, начав серию блистательных побед в Египте, Азии, Африке и Испании.

-

Общество древних германцев по данным «Записок о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря.

Гай

Юлий Цезарь

(100-44 гг. до н.э.) – знаменитый римский

полководец, один из предшественников

будущего принципата, с 58 по 52 г. –

наместник Галлии, ход завоевания кот-й

отразил в «Записках о галльской войне».

Сведения о германцах содержатся в 1, 4 и

6 книгах, а также отчасти во 2. Весь

относящийся к германцам материал

распадается на 2 части – 1)общие

этнографические описания хоз-ва, обществ.

строя и быта германцев, 2)изложение

хода военных столкновений Цезаря с

отдельными германскими племенами. По

вопросу о порядке и последовательности

написания и опубликования различных

частей «Записок» Цезаря в науке сущ-ют

различные точки зрения : одни (Шульц)

полагают, что Цезарь каждый год,

обрабатывая текст своих донесений

сенату, составлял соответствующие книги

и главы «Комментариев» и погодно их

опубликовывал; другие (Норден)

держатся того мнения, что весь текст

«Комментариев» был продиктован Цезарем

сразу же в 52-51 гг на основании его

собственных погодных донесений сенату

и тогда же опубликован. Данные Цезаря

свид. о том, что германцы в середине 1

в.

до н.

э.

жили родовым строем, селились родами и

родственными группами, т.е. племенными

общинами. Переход к оседлости совершался

у германцев в течение первых веков н.э.,

хотя непрерывные военные походы эпохи

Великого переселения народов вынуждали

их к частой смене местожительства. В

описаниях Цезаря германцы еще кочевники,

занимающиеся в основном скотоводством,

а также охотой и военными набегами.

Земледелие играет у них незначит-ю роль,

но все же Цезарь неоднократно упоминает

о земледельческих работах германцев.

Описывая племя свевов,

он отмечает, что каждый округ ежегодно

высылает на войну по тысяче войнов,

тогда как прочие остаются, занимаясь

земледелием, через год эти последние в

свою очередь идут на войну, а те остаются

дома. Землей они владеют сообща, применяя

примитивную залежную систему земледелия,

периодически через 2-3 года, меняя землю

для посевов. Быт

–

питание германцев состоит в основном

из молока, сыра, мяса, в меньшей мере из

хлеба. Одевались в звериные шкуры. Цезарь

пишет о суровом образе жизни германцев,

об их бедности, о том, что они закаляются

с детства, приучая себя к лишениям.

Цезарь пишет о культ. обряде, о жеребьевых

палочках, гадание, кот-е спасло от смерти

пленного римлянина; таким же способом

женщины племени гадали о сроках

наступления на врага. Периодические

передвижения вызывались нуждой в новых

землях, в это время применялась переложная

система земледелия, участки земли

периодически менялись. Германцы селились

деревнями, в кот-х жили родовые общины.

Осн. хоз-ой ячейкой была община. Во

времена Цезаря у герм. была распростр.

кровно — родственная община. Для нее

были хар-ны коллективное произв-во и

коллект. собственность на всю землю.

Члены общины совместно обрабатывали

всю землю, к-я ежегодно подвергалась

переделами м/у родами. У герм. отсутствовало

деление на классы, не было гос-ва. Высшим

органом власти – народное собрание, на

кот-м могли участв. все взрослые мужчины,

там избирались военачальник-вожди на

период войны. Родовые старейшины

выполняли суд. ф-ции, улаживали споры.

Война играла значит. роль в жизни герм.

общества. Неявка по призыву военачальника

на войну означала предательство или

измену. Нек-рые племена в это время

подчиняли себе др. племена и заставляли

платить дань. Для организации военных

набегов на соседские племена вожди

набирали отряды из числа воинов

добровольно следовавших за ними. Эти

отряды не имели пост. характера, но

представляли собой зародыш будущих

военных дружин. Некоторые племена ведут

торговлю с различными купцами, чтобы

продать захваченное на войне. Боги-

солнце, луна, огонь, обычай гостеприимства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

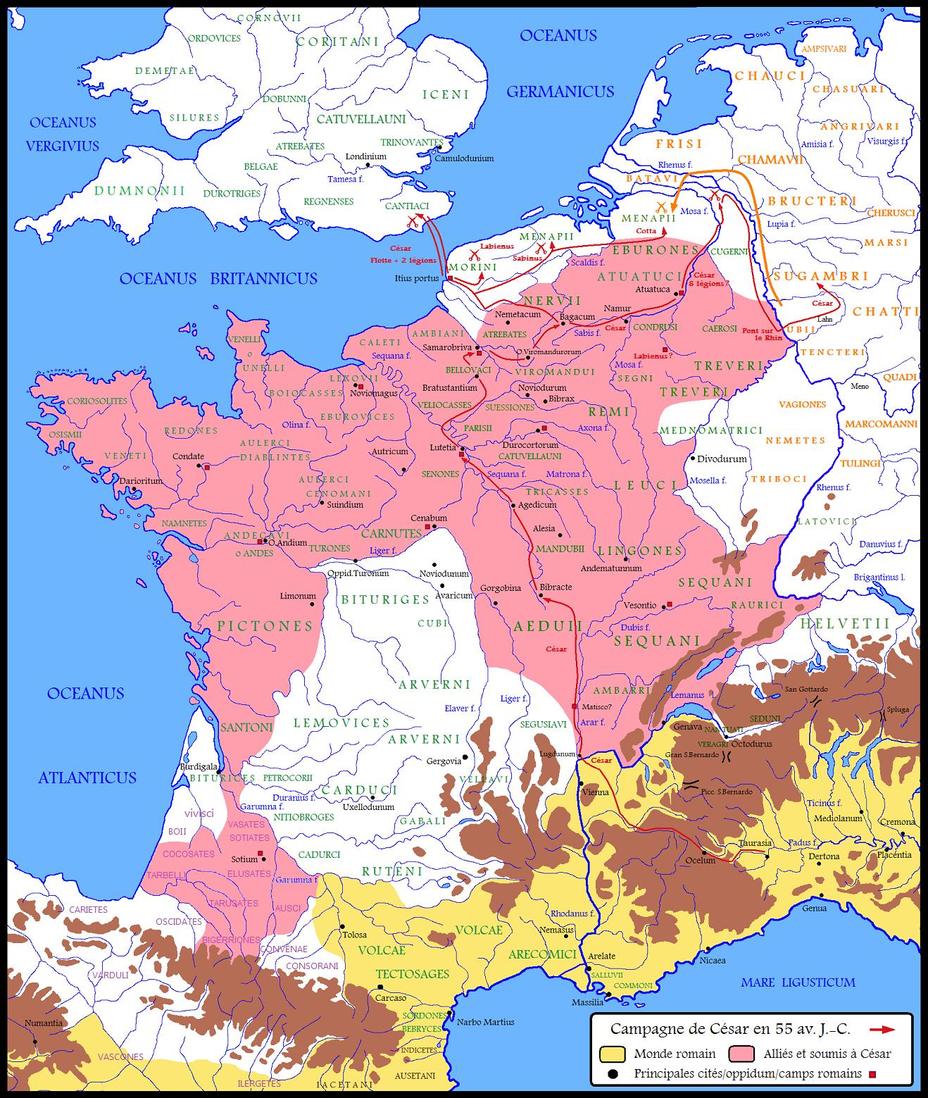

Римское завоевание Галлии в 58–50 годах до н. э. — одна из наиболее известных военных кампаний Древнего мира. И прежде всего — благодаря «Запискам» Гая Юлия Цезаря, в которых военачальник подробно информирует читателей о ходе и результатах своих походов. Развитие археологии позволяет нам более наглядно представить, как развивались события в Галлии, и даже дополнить изложение Цезаря новыми фактами.

Политическая ситуация в Галлии накануне римского завоевания

Весной 58 года до н. э. Гай Юлий Цезарь стал наместником Галлии. К тому моменту на его счету были блестящая политическая карьера, честолюбие, а также огромные долги. Цезарь получил от сената право военного командования на пять лет, возможность набирать легионы и назначать по своему выбору помощников-легатов. Амбициозный политик уделял Галлии огромное место в своих планах, чему благоприятствовала сложившаяся здесь к тому моменту взрывоопасная ситуация.

Издревле страна была разделена на враждующие партии: во главе одной стояли могущественные арверны и их союзники секваны, во главе другой — эдуи. Положение арвернов сильно пошатнулось, когда в 121 году до н. э. они потерпели поражение от римлян. Эдуи же, заключившие союз с Римом, напротив, значительно упрочили свои позиции.

Около 63 года до н. э. эдуи вели войну с секванами за стратегически важный коридор, ведущий из долины Рейна к верховьям Роны. Секваны поначалу терпели поражения и привлекли к участию в войне 15 тысяч наёмников-германцев из племени свевов, которых возглавлял Ариовист. Германцы явились в Галлию из отдалённых земель за Рейном и имели репутацию храбрых и опытных воинов.

В результате эдуи потерпели от них тяжёлое поражение в битве у Магетобриги (возможно, у современного Амажа в 75 км от Безансона). Секваны завладели спорными территориями и поселили здесь воинов Ариовиста, которые должны были играть роль пограничного буфера между ними и эдуями.

Вождь свевов, не ограничившись достигнутым, начал переводить через Рейн всё новые отряды германцев. Вскоре их численность здесь достигла 120 тысяч человек. Для их расселения Ариовист потребовал у секванов уступить ему часть их владений, а также начал отбирать земли у соседних галльских общин.

Гельветы

Мнения галлов разделились. Одна партия, во главе которой стоял вождь эдуев Дивитиак, планировала обратиться за защитой к римлянам. Другая, возглавляемая братом Дивитиака эдуем Думноригом, а также секваном Кастиком, предлагала использовать против германцев помощь гельветов.

Это могущественное и богатое кельтское племя, жившее в северо-западной части современной Швейцарии, перед растущим натиском германцев задумало покинуть свои владения и обосноваться в юго-западной части Аквитании. С этой целью гельветы собрали большие запасы продовольствия и сожгли свои города и сёла.

Поскольку кратчайший путь к намеченным для поселений местам пролегал через территорию Нарбонской провинции, гельветы обратились в Рим с просьбой о свободном проходе. Римляне, лишь в 62–61 годах до н. э. подавившие в провинции восстание аллоброгов, опасались возобновления волнений и отказали им в просьбе. Гельветы попытались пробиться силой, но Цезарь, уже ранней весной 58 года до н. э. поспешивший выехать в провинцию, предпринял здесь ряд мер оборонительного характера.

Найдя путь через провинцию заблокированным, гельветы двинулись в обход — через области секванов и эдуев. Думнориг добился для них разрешения на свободный проход. Однако насилие, которое гельветы устроили в пути, отвратило эдуев в пользу партии Дивитиака. В качестве римского союзника тот обратился к Цезарю с просьбой о защите.

Цезарь поспешил ухватиться за удобный предлог для военных действий. В начале лета он перевёл через Альпы три легиона из Цизальпинской Галлии в дополнение к легиону, стоявшему на территории Нарбона. Кроме того, он набрал ещё два легиона добровольцев. Располагая теперь армией из шести легионов, т. е. 25–30 тысяч человек, Цезарь устремился вслед за гельветами.

6 июня 58 г. до н. э. он атаковал входивших в их состав тигуринов во время их переправы через Арар. Внезапная атака увенчалась успехом: галлы потерпели поражение и понесли большие потери. Постоянно преследуя противника, Цезарь через несколько дней смог навязать гельветам решающее сражение где-то вблизи столицы эдуев Бибракте, возможно, у современного Монмора.

В начале боя гельветы смогли сильно потеснить римлян с их позиций, но затем военное счастье от них отвернулось. Сражение завершилось полной победой римлян. Около 80 тысяч гельветов и их союзников были убиты на поле боя, уцелевшие вынуждены были вернуться на места первоначального расселения и отстроить ранее разрушенные поселения.

Кампания Цезаря против Ариовиста

После победы над гельветами Цезарь созвал в Бибракте общегалльское собрание, на котором представители наиболее влиятельных племён принесли ему жалобу на действия Ариовиста. На его приглашение прибыть в ставку Ариовист отказался, что подтвердило худшие подозрения в его адрес.

Вскоре Цезарю стало известно, что недавно прибывшие из-за Рейна гаруды опустошают пограничные земли эдуев, а на другом берегу реки стоят, ожидая переправы, громадные силы свевов. Стремясь предотвратить их соединение с основными силами Ариовиста, Цезарь в конце августа того же года выступил в поход. Ему удалось занять столицу секванов Везонтион (Безансон) прежде подхода к нему основных сил германцев. Ариовист ожидал приближения Цезаря в «Бургундских воротах» у современного Бельфора. Личная встреча военачальников не имела успеха. Ариовист отказался принять посредничество Цезаря и отверг его требования предоставить галлам свободу.

Несколько дней между противниками происходили лёгкие стычки. Решающее сражение состоялось 10 сентября 58 года до н. э. В начале боя германцам удалось потеснить римлян на одном из флангов, однако Цезарь своевременно ввёл резервы, что решило исход дела в его пользу. Около 80 тысяч германцев погибли на поле боя и во время бегства к берегу Рейна. Ариовист с немногими приближёнными успел переправиться через реку и спастись. Его дальнейшая участь неизвестна.

Кампания против белгов

Римская победа над гельветами и Ариовистом серьёзно изменила политическую ситуацию в Галлии. Пальма первенства среди галльских племён перешла в руки эдуев и стоявшей за ними проримской партии. Жившие на севере Галлии белги были недовольны этими обстоятельствами. Они расторгли ранее заключённый с эдуями договор о дружбе и начали готовиться к войне.

Цезарь расценил приготовления белгов как угрозу для созданного им нового порядка. Весной 57 года до н. э. он набрал в Цизальпинской Галлии два новых легиона и со всеми бывшими при нём силами вторгся в Белгику. Ремы, жившие между Эной и Марной, заверили его в своей поддержке и предложили помощь. О своём нейтралитете заявили левки (Туль), медиоматрики (Мец) и жившие в долине Мозеля треверы.

Остальные белги, среди которых важнейшую роль играли белловаки (Бовэ), собрали ополчение численностью 300 тысяч человек. Эти громадные силы подступили к укреплённому лагерю Цезаря, который был разбит на холме на берегу Эна близ современного Краона. Прямой штурм лагеря затрудняло находившееся рядом болото. На его берегах происходили мелкие стычки.

Со временем белги стали испытывать нужду в припасах, их ополчение начало распадаться. Цезарь устремился в погоню за отступающими и преследовал их до Новиодуна в 3,5 км от современного Суассона. Устрашённые белги, одно племя за другим, начали выражать ему свою покорность. Нервии, попытавшиеся сопротивляться, были побеждены и полностью уничтожены в битве на реке Самбре. По утверждению Цезаря, из 60 тысяч мужчин, способных носить оружие, уцелело всего 500 человек, из 600 самых знатных сенаторов — только трое. Их гибель заставила признать римское господство атребатов (Артуа) и веромандуев (Вермандуа). Адуатуки, пытавшиеся обороняться у Намюра, потерпели жестокое поражение. После этого 33 тысячи побеждённых были проданы в рабство.

Одновременно с этой кампанией Публий Лициний Красс с одним легионом принял капитуляцию венетов, осисмов, кориозолитов, эзубиев и редонов в приморских областях Бретани. Так к концу лета 57 года до н. э. значительная часть Галлии признала господство римского оружия.

Покорение Арморики и Аквитании

Зиму 57–56 годов до н. э. римские легионы провели в Галлии, расположившись на квартиры вдоль Луары. Весной против римлян выступили венеты (Морбиан), к которым присоединились покорённые в прошлом году приморские арморийские общины. Цезарь с основными силами вторгся в Арморику, а его легат Децим Брут во главе недавно построенного флота подчинил побережье и разбил на море корабли венетов. В наказание за сопротивление Цезарь приказал казнить весь сенат венетов, а пленных продать в рабство.

Легат Цезаря Квинт Титурий Сабин с тремя легионами прошёл огнём и мечом по территории Нормандии вплоть до берега Сены, а Публий Красс с двенадцатью когортами подчинил территорию Аквитании от Гаронны до подножия Пиренеев. В решающем сражении ополчение аквитанов понесло такие потери, что из составлявших его 50 тысяч человек уцелела лишь четверть.

Осенью 56 года до н. э. сам Цезарь отправился в Белгику против моринов и менапиев, которые жили по реке Шельде и в низовьях Рейна. С его приближением варвары поспешили отступить в густые леса и болота. Римлянам пришлось прорубать широкие просеки и разбирать завалы на дорогах. Ограничившись грабежом жилищ и полей, Цезарь отдал войскам приказ возвращаться на зимние квартиры.

Цезарь переходит через Рейн

Зимой 55 года до н. э. германские племена узипетов и тенктеров, изгнанные со своей родины свевами, переправились через Рейн в нижнем его течении и нашли себе убежище в землях менапиев. Беженцы, которых, согласно римским сведениям насчитывалось 430 тысяч, обратились к Цезарю с просьбой наделить их землёй.

Цезарь стремился воспрепятствовать впредь неконтролируемым переправам германцев через Рейн и потому отвёл им всего три дня на то, чтобы вернуться назад. Затем, воспользовавшись в качестве предлога нападением отряда варваров на его фуражиров, он приказал задержать явившихся для переговоров вождей германцев, а солдатам отдал приказ вырезать всех людей, скопившихся в огромном лагере. Погибло множество народа, включая стариков, женщин и детей.

Не довольствуясь этим результатом, Цезарь решил предпринять поход за Рейн. По его приказу в районе нынешнего Кобленца, где река имеет 0,5 км в ширину, инженерные подразделения возвели деревянный мост. Прибрежные общины убиев заявили о своём подчинении, однако сугамбры, принявшие к себе уцелевших узипетов и тенктеров, предпочли удалиться вглубь своей страны. Свевы также очистили прибрежные области и отступили в чащу своих лесов. Цезарь не стал их преследовать, предав огню захваченные прибрежные поселения. На 18-й день похода его войска вернулись назад.

Британская экспедиция

Поскольку Галлия сохраняла спокойствие, в августе 55 года до н. э. Цезарь решил предпринять экспедицию в Британию. В ней были использованы два легиона. Отогнав огнём метательных машин отряды варваров, Цезарь высадился и укрепился на берегу острова. Бритты отступали вглубь своей страны, умело ведя партизанскую войну и уничтожая отряды римлян, отдалявшиеся от берега. На 18-й день после высадки Цезарь отплыл обратно в Галлию.

В июле 54 г. до н. э. последовала новая попытка вторжения, на этот раз силами четырёх легионов и 1800 галльских всадников, которые перевозились на 800 судах. Бритты вновь не приняли решающего сражения, а вместо этого отступали перед превосходящим их противником. Тем временем часть римских кораблей была разбита бурей. Из Галлии поступали плохие вести о назревавшем там восстании. Удовлетворившись получением заложников и формальным изъявлением покорности, 20 сентября 54 года до н. э. Цезарь вновь покинул остров.

Галльское восстание

Зимой 54–53 годов до н. э. галлы наконец осознали грозившую им опасность и начали действовать вместе. Римские войска, насчитывавшие шесть легионов, в это время находились на зимних квартирах в землях белгов. Заговорщики, среди которых решающую роль играли вождь треверов Индутиомар и вождь эбуронов Амбиориг, решили атаковать их по отдельности.

Восстание началось в округе эбуронов. Амбиориг со своими людьми напал на зимовавшие у Адуатуки (Тонгерен) 15 когорт, которыми командовали легаты Квинт Титурий Сабин и Луций Аврункулей Котта. Нападение оказалось для римлян полной неожиданностью, но они сумели отбить первый штурм восставших. Тогда Амбиориг, который до того считался верным союзником римлян, вызвал легатов на переговоры и пообещал им свободное отступление к своим. Когда римляне вышли за стены лагеря, галлы устроили им засаду на марше. Весь отряд был уничтожен.

После этого успеха восставшие осадили лагерь Квинта Цицерона на Самбре. Тот с трудом сумел отразить первое нападение и удержал лагерь до подхода на выручку Цезаря, зимовавшего с тремя легионами неподалёку в Самаробриве (Амьен). В последовавшем сражении 7 тысяч римских легионеров Цезаря обратили в бегство 60 тысяч галлов.

При известии об этом поражении восстание пошло на спад. Индутиомар, осадивший со своими треверами лагерь Тита Лабиена, дал втянуть себя в сражение до подхода переправившихся через Рейн германцев, потерпел поражение и был убит. После этого германцы вернулись к себе домой, а треверы покорились римскому оружию.

Весной 53 года до н. э. Цезарь восполнил убыль личного состава, набрав три новых легиона и получив от Помпея ещё один. С этими силами в ходе летней кампании он жестоко расправился с восставшими эбуронами, вновь усмирил Белгику и ещё раз переправился через Рейн, чтобы сполна наказать германцев.

На зиму два его легиона разместились у границы треверов, два — у лингонов, а главная группировка, включавшая шесть легионов, — у Агединка (Санс), в землях недавно замирённых сенонов. Сам Цезарь выехал в Цизальпинскую Галлию, чтобы наблюдать за ходом событий в Риме.

Верцингеториг

Тем временем галлы вновь начали переговоры о всеобщем восстании. На первом этапе в нем участвовали племена, жившие в бассейнах Луары и Сены: аулерки, анды, туроны, парисии, сеноны, арверны, кадурки и лемовики. Во главе заговорщиков стоял вождь арвернов Верцингеториг. Это был талантливый и энергичный военачальник, в дальнейшем — грозный противник Цезаря.

В заранее назначенный день 13 февраля 52 года до н. э. карнуты перебили в Кенабе (Орлеан) всех находившихся там римлян. Эта резня должна была послужить сигналом к общему выступлению. Общая численность восставших составляла 80 тысяч человек. Верцингеториг, взяв на себя командование частью союзнических войск, направился в область битуригов, которые после этого присоединились к восстанию. Другая армия, с сеноном Драппетом во главе, должна была заблокировать Тита Лабиена с его легионами в Агединке. Кадурк Луктерий с третьей армией вторгся в область рутенов, вольков-арекомиков и толосатов, угрожая Нарбонской провинции.

Положение Цезаря было крайне сложным. В конце февраля ему удалось отразить непосредственную угрозу Нарбону, после чего через страну, занятую восставшими, он прибыл в Агединк к зимовавшим там легионам. Отсюда Цезарь отправился к Кенабу, чтобы наказать карнутов за устроенную ими резню. Город был разграблен и сожжён, а все его жители — убиты.

После этого Цезарь перешёл Луару и вошёл в страну битуригов. Верцингеториг, используя свой перевес в коннице, перешёл к тактике партизанской войны. Галлы сами сожгли несколько десятков своих городов и селений, чтобы лишить противника продовольствия. Они пощадили лишь Аварик (Бурж), столицу битуригов, красивейший город Галлии, стоявший на пересечении важнейших торговых путей. Цезарь осадил Аварик и взял город после тяжёлой осады, продолжавшейся 25 дней. В наказание за сопротивление солдаты перебили всех его жителей. Из 40 тысяч человек уцелело лишь 500, успевших добраться до галльского лагеря.

Переоценив значение этой победы, в апреле 52 года до н. э. Цезарь решил перейти в наступление, разделив свои силы. Тит Лабиен с четырьмя легионами был направлен в земли сенонов и парисиев, чтобы нарушить сообщение между восставшими и удерживать в повиновении белгов. Сам Цезарь с шестью легионами двинулся к столице восставших Герговии. Город находился на высоком холме, Верцингеториг перекрыл все подступы к стенам.

Пока продолжалась осада Герговии, начались волнения среди эдуев, все эти годы хранивших верность Риму. Если бы эдуи примкнули к восстанию, войска Лабиена, осаждавшие в это время Лутецию (Париж), оказались бы отрезаны от своих главных сил. Чтобы не допустить такого поворота событий, Цезарь вынужден был снять осаду Герговии, предприняв перед уходом неудачную попытку штурма. Римляне были отбиты от стен и понесли большие потери.

Это поражение подтолкнуло эдуев заключить союз с Верцингеторигом, поскольку в его руки, среди прочих трофеев, попали и заложники, обеспечивавшие верность своих общин союзу с римлянами. После этого восстание в Галлии приобрело всеобщий характер.

Осада Алезии

Измена эдуев отрезала Цезаря от Нарбонской провинции. Для организации её обороны сил было недостаточно, поэтому Цезарь принял решение соединиться с Лабиеном и вместе отступить на юг. Последний, узнав о его неудаче, отказался от осады Лутеции и отступил в Агединк, где в июле 52 года до н. э. соединился с пришедшим туда Цезарем. Выступив по направлению к Нарбонской провинции, римская армия на марше подверглась атаке конницы Верцингеторига, однако в разыгравшемся затем сражении набранные Цезарем германские всадники опрокинули и рассеяли галлов.

Теперь уже сам Верцингеториг был вынужден отступать в область мандубиев и искать убежище в стенах их столицы Алезии. Цезарь окружил город линией укреплений общей длиной 15 км, вдоль которой были воздвигнуты 23 опорных пункта. Из них можно было днём и ночью вести наблюдение за галлами. В своих «Записках» он оставил детальные описания инженерных работ:

«Он провёл ров в 20 футов шириной и с отвесными стенками, а все прочие укрепления устроил в 400 футах позади этого рва. Такая система имела целью помешать неожиданным или ночным неприятельским атакам. Он провёл два рва в 15 футов ширины и такой же глубины, в один из них он провёл воду из реки. За ними выстроена была плотина и вал в 12 футов вышиной, который был снабжён бруствером и зубцами, причём в местах соединения бруствера с валом выдавались большие рогатки, чтобы затруднять врагам восхождение на вал, а вся линия укреплений была опоясана башнями в 80 футах одна от другой. В поле перед рвами были вырыты волчьи ямы».

Укрепления позволяли 60 тысячам римлян удерживать в осаде 80-тысячную галльскую армию.

Пока ещё римляне не успели полностью замкнуть кольцо блокады, остатки галльской конницы покинули город и рассеялись по своим округам, чтобы собрать там новые силы. На 42-й день осады к городу подошло 250-тысячное ополчение галлов под командованием Коммия и Веркассивеллауна. Теперь Цезарь в своем лагере сам превратился в осаждённого.

Ночью на трёхкилометровом фронте восточнее Алезии галлы атаковали римскую линию укреплений, но успеха не добились. Следующей ночью штурм повторился на северном и юго-восточном направлениях. Одновременно Верцингеториг пытался прорвать линию римских укреплений изнутри. В ночном бою римлянам пришлось напрягать все силы. Цезарь своевременно перебрасывал резервы на тот участок обороны, которому грозила наибольшая опасность.

Лишь к утру следующего дня нападение было отбито на обоих фронтах. Армия галлов рассеялась, Верцингеториг вернулся в свой лагерь. На следующий день, 27 сентября 52 года до н. э., Алезия капитулировала.

Послевоенное устройство Галлии

После пленения Верцингеторига восстание галлов резко пошло на убыль. Зимой 52–51 годов до н. э. карательные экспедиции предпринимались римлянами против битуригов, карнутов и белловаков. Покорены были ареморийские общины. Лабиен опустошил области треверов и эбуронов. Наиболее крупным предприятием стала осада Укселлодуна (Пюи д’Иссолю), который защищали Драппет и Луктерий. Город удалось взять лишь тогда, когда римляне лишили его защитников воды. К весне 50 года до н. э. были задушены последние ростки галльской оппозиции.

Галлия дорого заплатила за сопротивление. В своем донесении сенату Цезарь сообщал, что за девять лет ему пришлось сражаться с тремя миллионами человек, из которых один миллион он истребил, один миллион обратил в бегство и один миллион захватил в плен и продал. Он разрушил 800 галльских крепостей и покорил 300 племён. Количество захваченного Цезарем золота было столь велико, что цена на него в Риме упала на треть.

Статус римских союзников в покорённой Галлии сохранили лишь ремы, лингоны и эдуи. Остальные племена были обязаны выдать заложников и платить подать. Восстания, которые поднимали галлы, безжалостно подавлялись.

В 22 году до н. э. Август передал Нарбонскую провинцию под управление сената, а остальную Галлию разделил на три части: Аквитанию, Лугдунскую провинцию и Белгику, в которых правили его легаты. Лугдун (Лион) стал общей столицей галльских провинций, здесь ежегодно собирались представители 60 галльских общин.

Романизация страны шла так быстро, что уже в 16 году до н. э. римляне передвинули стоявшие здесь войска на линию Рейна, поручив командовать ими наместнику Германии. Единственным гарнизоном на территории Галлии остались 1200 воинов когорт городской стражи Лугдуна. А в 36 году император Клавдий предоставил галлам право латинского гражданства.

Литература:

- Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / пер. М. М. Покровского. — М.-Л., Изд-во АН СССР. 1948.

- Моммзен Т. История Рима. — Т. 3. — СПб.: Наука, 2005.

- Монгайт А. Л. Археология Западной Европы: Бронзовый и железный века. — М.: Наука, 1974.

- Щукин М. Б. На рубеже эр. — СПб: Фарн, 1994.

Евгений Баранов

О ЧЕМ ПИСАЛ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ?

Практически каждый автор, который пишет книгу по истории Европы, обязательно ссылается на «Записки о Галльской

войне» Гая Юлия Цезаря. Считается, что это самый надежный и аутентичный

первоисточник истории Древнего мира.

Смущает только то, что подавляющее

большинство этих авторов приводят одну и ту же цитату, а именно, первые три

предложения первого параграфа первой главы. Вот эти слова Цезаря: «Галлия по

всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут бельги,

в другой — аквитаны, в третьей — те племена, которые на их собственном языке

называются кельтами, а на нашем — галлами. Все они отличаются друг от друга

особым языком, учреждениями и законами». Возможно, многие не читали Цезаря, а

переписывают цитату друг у друга. А возможно, что все остальное и не очень

подтверждает идеи авторов. Короче, надо прочитать.

Прочитал. Возникли вопросы совсем другого порядка, и

самыми важными из них стали следующие:

1. На каком языке был написан исходный текст?

2. Кто написал эту

книгу?

3. Кто такой Цезарь и с кем он воевал?

4. Главный вопрос: когда происходили описанные в книге

события?

Размышления над этими вопросами существенно изменили

мои представления об истории Европы, и не только Европы.

На каком языке был написан исходный текст?

Считается, что текст книги был написан Цезарем на

латинском языке в первом веке до нашей эры. Однако, иногда автор «Записок»

использует терминологию, не свойственную не только этому языку, но и этому

времени. Приведем несколько таких терминов.

Фураж (от франц. fourrage — «корм»). Это слово встречается в тексте

записок очень часто, причем вместе с производными от него словами — фуражиры,

фуражировка. Можно было бы предположить, что во французский язык слово пришло

из латыни, но нет, по латыни корм — feed.

Эскадрон (от франц. escadron), по латыни — alae. Военные историки считают, что эскадрон — тактическая и административная единица, подразделение

в кавалерии. Впервые

эскадроны появились в эпоху Карла

V (то есть ХIV век); сначала они строились в 17 шеренг, затем число шеренг было

уменьшено до 6 (в эпоху

религиозных войн во Франции), до 5 (при Генрихе IV),

до 3-х (при Густаве-Адольфе)

и, наконец, до 2-х (при Фридрихе

Великом). А где здесь Цезарь?

Редут (от франц. redoute, убежище, по латыни — asylum) — укрепление сомкнутого вида,

как правило (но не обязательно) земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой

обороны. Строился чаще всего в форме четырёхугольника, хотя существовали и

пяти-шестиугольные редуты. Редуты известны с XVI века, широко применялись в XVII-XIX веке в качестве опорных

пунктов. Кстати, в данном случае есть латинский вариант — redoubt, но это не убежище, а именно редут, а

значит, слово пришло из французского в латынь, а не наоборот.

Допустим, французские слова у Цезаря

можно как-то стерпеть, но дикие (с точки зрения Цезаря) германцы никак не могли научить его фортификационной науке. Вспомним хотя бы, как германцы,

по мнению Цезаря, охотились на лосей. Однако,

читаем дальше.

Бруствер (от нем. Brustwehr, от Brust — грудь и Wehr

— защита), по латыни pluteum, небольшая насыпь — часть окопа или траншеи,

устраиваемая для более удобной стрельбы, защиты от пуль, осколков снарядов

и для укрытия от наблюдения противника.

Верк (от нем. Werk — укрепление), по латыни robur — отдельное укрепление, входящее в состав

крепостных сооружений и способное вести самостоятельную оборону. Термин в

настоящее время применяется редко, главным образом в исторических трудах и в

иностранной литературе.

После этого уже не удивляет, что римляне использовали свинцовые

пули. О бессмысленности их изготовления, перевозки и использования без

огнестрельного оружия уже писали Д. Калюжный и А. Жабинский.

Напомним, что о французском языке думают историки. В результате

поэтапного завоевания, которое было завершено в I в.

до н. э. современная

территория Франции вошла в состав Римской империи как

провинция Галлия. Население было романизировано и к V веку говорило на народной латыни, ставшей

основой французского языка. Сам Цезарь этого еще не знал, поэтому уже в первом веке до

нашей эры использовал французские и немецкие слова.

И не только слова. Вспомним, как Цезарь строил мост

через Рейн. Самым интересным технологическим решением на этой стройке,

по-моему, было то, что балки скреплялись посредством двух болтов.

Болт (от

англ. bolt) — крепёжное

изделие в виде стержня как правило с шестигранной

головкой и наружной резьбой,

образующее соединение при помощи гайки

или резьбового отверстия.

Болты и гайки с винтовой нарезкой появились лишь

где-то в середине XV в. Тогда их изготовляли вручную, и каждую гайку можно было

навинтить только на один, соответствующий именно ей болт. В 1568 году Ж. Бессон изобрел

резьбонарезной станок. Станок приводился в действие ножной педалью. На

обрабатываемую заготовку (в данном случае для конического винта) нарезалась

резьба с помощью резца, перемещающегося ходовым винтом. Координация

поступательного движения резца и вращение заготовки достигались системой

шкивов. Кстати, болт по-французски — boulon, а по латыни — clavis.

Кто написал «Записки о Галльской войне»?

Автор книги пишет о Цезаре в третьем лице. Почему так?

Есть несколько возможных ответов на этот вопрос.

1. Книгу написал не

Гай Юлий Цезарь. Вернее так. Не только последнюю главу, а и всю книгу написал

не Гай Юлий Цезарь. Иначе говоря, данная книга является фальшивкой. В этом

случае все анахронизмы, о которых писалось выше, и будет написано ниже, легко

объясняются. Человек, написавший книгу в XVI веке, выдал ее за сочинение I в.

до н. э. А может быть, и не выдавал, ведь в книге

нет датировок. И все это на совести историков.

2. Книгу написал

Цезарь, но не Гай Юлий. Слово «Цезарь» встречается в каждом абзаце. Слова

«Гай Юлий» ни разу. Автор не только пишет о Цезаре в третьем лице, но и

ни разу не называет его по имени. Когда В.В.Путин или Д.А.Медведев (смотря, чья

сейчас очередь) говорят: «Президент Российской Федерации сделал то-то…» мы

понимаем, что говорящий подчеркивает протокольный характер своих действий, и

опускает слова «Я, как президент…». Если действие является менее протокольным,

президент может сказать «Я, решил…», «Я посетил…». Проводя параллели, можно

предположить, что слово «Цезарь» это не фамилия, а должность. Тем более, что мы

не можем точно знать как звучало это слово. Может быть Цезарь, а может Чезаре,

или Кейсар, или Кесарь, или даже Кайзер.

С кем воевал Цезарь?

Основным противником Цезаря был варварский народ

галлов. Мы их представляем по фильму про Астерикса и Обеликса. Правда в «Записках»

Цезаря встречаются такие детали из жизни галлов, которые несколько нарушают

столь красивую и гармоничную картину варварства. Отметим некоторые из них.

Галлы воюют с Цезарем на равных. На равных в смысле

техники и тактики. Они используют те же осадные и метательные машины, что и

римляне, то же оружие и те же боевые построения. Вот, например цитата: «Часть

галлов пускает снаряды (кстати, переводчик здесь на удивление точен: в русском

языке от слова «пускать», «пущать» произошло слово «пушка»), часть идет на

римлян строем «черепахи». Цезарь

объясняет это влиянием римлян. Он пишет: «…галлы противопоставляли разного рода

маневры, так как вообще эта нация отличается большой смышленостью и

чрезвычайной способностью перенимать и воспроизводить у себя все, чему учат

другие. Именно наши стенные крюки они ловили петлями и, зацепив их, тащили

воротом к себе в город, под нашу плотину они проводили подземные ходы и таким

образом вытаскивали из под нее землю, с тем большим знанием дела, что у них

есть большие железные копи, и всякого рода подземные ходы им хорошо

известны по собственному опыту…». Большие железные копи, я выделил не зря, ведь

на дворе бронзовый век, еще через тысячу лет эти же, по сути, народы будут

лупить друг друга каменными топорами при Гастингсе.

Но некоторые племена Галлии могут кое-чему поучить и

римлян, например, венеты.

«Это племя пользуется наибольшим влиянием по всему

морскому побережью, так как венеты располагают самым большим числом кораблей,

на которых они ходят в Британию, а также превосходят остальных галлов знанием

морского дела и опытностью в нем. При сильном и не встречающем себе преград

морском прибое и при малом количестве гаваней, которые вдобавок находятся в

руках именно венетов, они сделали своими данниками всех плавающих по этому

морю… ни пригоняли множество судов, которые были у них в изобилии…

Надо сказать, что их собственные корабли были

следующим образом построены и снаряжены: их киль был несколько более плоским,

чтобы легче было справляться с мелями и отливами; носы, а равно и кормы были

целиком сделаны из дуба, чтобы выносить какие угодно удары волн и повреждения;

ребра корабля были внизу связаны балками в фут толщиной и скреплены гвоздями в

палец толщиной; якоря укреплялись не канатами, но железными цепями; вместо

парусов на кораблях была грубая или же тонкая дубленая кожа, может быть, по

недостатку льна и неумению употреблять его в дело, а еще вероятнее потому, что

полотняные паруса представлялись недостаточными для того, чтобы выдерживать

сильные бури и порывистые ветры Океана и управлять такими тяжелыми кораблями. И

вот когда наш флот сталкивался с этими судами, то он брал верх единственно

быстротой хода и работой гребцов, а во всем остальном галльские корабли удобнее

приспособлены к местным условиям и к борьбе с бурями. И действительно, наши

суда не могли им вредить своими носами (до такой степени они были прочными);

вследствие их высоты нелегко было их обстреливать; по той же причине не очень удобно

было захватывать их баграми. Сверх того, когда начинал свирепеть ветер и они

все-таки пускались в море, им было легче переносить бурю и безопаснее держаться

на мели, а когда их захватывал отлив, им нечего было бояться скал и рифов.

Наоборот, все подобные неожиданности были очень опасны для наших судов».

В галльских

судах «все было рассчитано на паруса и снасти». Это понятно, ведь римляне

плавали в луже под названием «наше море» и много не знали и не умели. Цезарь,

например, пишет: «В ту же ночь случилось полнолуние; а этот день обыкновенно

вызывает в Океане сильнейшие приливы, что нашим не было известно».

А что Цезарь пишет об общественном устройстве Галлии,

кроме того, что каждым племенем управляет князь и сенат. А вот что: «В

Галлии не только во всех общинах и во всех округах и других подразделениях

страны, но чуть ли не в каждом доме, существуют партии. Во главе этих партий

стоят лица, имеющие в общественном мнении наибольший вес, на их суд и

усмотрение передаются все важнейшие дела. Этот порядок установился, по

видимому, очень давно, с тем чтобы людям простым была обеспечена помощь против

сильных. Ибо ни один глава партии не позволяет притеснять и обижать своих

приверженцев; в противном случае он теряет у своих сторонников всякое влияние.

В общем итоге это явление наблюдается во всей Галлии, ибо во всех общинах

существуют две партии».

А теперь о религии галлов. «Из богов они больше всего

почитают Меркурия. Он имеет больше, чем все другие боги, изображений; его

считают изобретателем всех искусств; он же признается указывателем дорог и

проводником в путешествиях; думают также, что он очень содействует наживе денег

и торговым делам. Вслед за ним они почитают Аполлона, Марса, Юпитера и

Минерву».

О социальной структуре.

«Но вышеупомянутые два класса — это друиды и всадники.

Друиды принимают деятельное участие в делах богопочитания, наблюдают за

правильностью общественных жертвоприношений, истолковывают все вопросы,

относящиеся к религии; к ним же поступает много молодежи для обучения наукам, и

вообще они пользуются у галлов большим почетом. А именно они ставят приговоры

почти по всем спорным делам, общественным и частным; совершено ли преступление

или убийство, идет ли тяжба о наследстве или о границах — решают те же друиды;

они же назначают награды и наказания; и если кто — будет ли это частный человек

или же целый народ — не подчинится их определению, то они отлучают виновного от

жертвоприношений. Это у них самое тяжелое наказание. Кто таким образом отлучен,

тот считается безбожником и преступником, все его сторонятся, избегают встреч и

разговоров с ним, чтобы не нажить беды, точно от заразного; как бы он того ни

домогался, для него не производится суд; нет у него и права на какую бы то ни

было должность. Во главе всех друидов стоит один, который пользуется среди них

величайшим авторитетом. По его смерти ему наследует самый достойный, а если

таковых несколько, то друиды решают дело голосованием, а иногда спор о

первенстве разрешается даже оружием. В определенное время года друиды

собираются на заседания в освященное место в стране карнутов, которая считается

центром всей Галлии. Сюда отовсюду сходятся все тяжущиеся и подчиняются их

определениям и приговорам. Их наука, как думают, возникла в Британии и оттуда

перенесена в Галлию; и до сих пор, чтобы основательнее с нею познакомиться,

отправляются туда для ее изучения.

Друиды обыкновенно не принимают участия в войне и не платят податей наравне с

другими (они вообще свободны от военной службы и от всех других повинностей).

Вследствие таких преимуществ многие отчасти сами поступают к ним в науку,

отчасти их посылают родители и родственники. Там, говорят, они учат наизусть

множество стихов, и поэтому некоторые остаются в школе друидов до двадцати лет.

Они считают даже грехом записывать эти стихи, между тем как почти во всех

других случаях, именно в общественных и частных записях, они пользуются греческим

алфавитом».

В приведенном

абзаце идет речь о первом и втором сословиях (духовенство почему-то

названо друидами, но охарактеризовано как сословие христианских священнослужителей). А кто же относился к третьему сословию? В одном месте Цезарь указал, что один из

галльских князей, чтобы увеличить себе поддержку «собрал на суд всех своих

крепостных». Так что описывает Цезарь, античную варварскую Галлию, или

средневековую феодальную Францию?

Ну и напоследок, небольшая подробность из

семейно-финансовых отношений галлов. «К

деньгам, которые муж получает в приданое за женой, он прибавляет такую же сумму

из своего имущества на основании произведенной оценки. Этому соединенному

капиталу

ведется общий счет, и доходы с него откладываются. Кто из супругов переживет

другого, к тому переходят обе половины капитала вместе с наросшими за все время

процентами».

Астерикс и Обеликс, оказывается, были участниками довольно сложных кредитно-финансовых

отношений. Похоже, что свои капиталы (конечно не в форме туши кабана) они

хранили в «варварском» банке, иначе как бы они получали проценты. Кстати, есть

тема для диссертации по истории: как назывался банк, в котором хранил свои

капиталы Гай Юлий Цезарь? А ведь хранил, иначе бы он не применял термин

«капитал», и не понял бы, как галлы получают проценты на основании

произведенной оценки. ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК,

НАЗЫВАЮЩИЙ СЕБЯ ИСТОРИКОМ, ЧИТАЛ ЭТУ КНИГУ? А «АЛЕКСИАДУ». А «ИУДЕЙСКИЕ

ВОЙНЫ»? Но об этих книгах позже.

Когда-то, будучи молодым и наивным, я считал историков

универсальными гуманитариями. Они исследуют экономику, социологию, политику,

культуру, военное дело и т.д. в динамике. А значит, они знают все эти науки. Юношеские

иллюзии прошли давно, и ничего не меняется. В наше время читаю на ленте

новостей:

27 июня 2012 года. «Удивительную находку сделали

археологи-любители на британском острове Джерси — на фермерском поле они нашли

клад, который насчитывает от 30 до 50 тысяч кельтских монет, отчеканенных в 50

году до нашей эры, сообщает газета Independent. Общая масса клада составляет

около 750 килограммов. Археологи

считают, что это монеты нормандского или бретонского происхождения. В то время

такие монеты были в обращении у кельтского племени кориозолитов. Их спрятали от

армии Юлия Цезаря, которая в этот период захватила территорию современной

Франции и собиралась начать поход на Британию.

«Это чрезвычайно важная археологическая находка международного значения…

Это значительный вклад в изучение кельтских монет. На Джерси уже было

обнаружено несколько крупных кладов монет Железного века, однако эта новая

находка сделает Джерси настоящим магнитом для исследователей кельтских монет»,

— заявила археолог Ольга Финч».

Итак, кельтское

племя кориозолитов чеканило монеты тоннами, и три четверти одой из них,

зарыло в землю от Юлия Цезаря. Ольга Финч хорошо владеет лопатой. Но, прежде

чем сделать заявление для газеты Independent, ей следовало прочитать учебник по

экономике для первого курса и, хотя бы немного разобраться в сути

товарно-денежных отношений. Но бог ей судья, продолжим.

Цезарь воевал не только с галлами, но еще и с

германцами, белгами, гельветами, он также предпринимал походы в Британию.

В Британию он поплыл не из любопытства: «решил

предпринять поход в Британию, так как знал, что почти во все войны с Галлией

оттуда посылались подкрепления нашим врагам».

Внутренняя часть Британии, по мнению автора, населена

племенами, которые, на основании древних преданий, считают себя туземцами, а

приморские — выходцами из Бельгии. Варварство жителей Британии также сильно

преувеличено, поскольку «у них в ходу золотая монета», то есть товарно-денежные

отношения.

Но, в целом, при чтении «Записок» возникают сомнения,

что автор лично бывал в Британии. Он пишет, что воюют британцы с помощью

огромного количества боевых колесниц (по боевому применению они больше

напоминают буденовские тачанки, только без пулеметов). Чтобы написать такое, а,

тем более, поверить в это, надо быть уж очень штатским человеком. А сведения о том,

что в Британии «есть зайцев, кур и гусей считается грехом» вообще навевают

мысли о германских оленях и лосях.

Кстати, о германцах.

Как и галлы, германцы включают множество племен,

частности: «гаруды, маркоманы, трибоки, вангионы, неметы, седусии и свебы».

Неметов я выделил, чтобы уже никогда не участвовать в дискуссиях на тему о

происхождении в русском языке слова «немцы».

«Нравы германцев во многом отличаются от галльских

нравов: у них нет друидов для заведования богослужением, и они мало придают

значения жертвоприношениям. Они веруют только в таких богов, которых они видят

и которые им явно помогают, — именно: в солнце. Вулкана и луну; об остальных

богах они не знают и по слуху. Вся жизнь их проходит в охоте и в военных

занятиях: они с детства приучаются к труду и к суровой жизни. Чем дольше

молодые люди сохраняют целомудрие, тем больше им славы у своих: по их мнению,

это увеличивает рост и укрепляет мускульную силу; знать до двадцатилетнего

возраста, что такое женщина, они считают величайшим позором. Однако это и не

скрывается, так как оба пола вместе купаются в реках и одеваются в шкуры или

небольшие меха, которые оставляют значительную часть тела голой.

Земледелием они занимаются мало; их пища состоит

главным образом из молока, сыра и мяса. Ни у кого из них нет определенных

земельных участков и вообще земельной собственности; но власти и князья каждый

год наделяют землей, насколько и где найдут нужным, роды и объединившиеся союзы

родственников, а через год заставляют их переходить на другое место. Этот порядок

они объясняют разными соображениями; именно, чтобы в увлечении оседлой жизнью

люди не променяли интереса к войне на занятия земледелием, чтобы они не

стремились к приобретению обширных имений и люди сильные не выгоняли бы слабых

из их владений; чтобы люди не слишком основательно строились из боязни холодов

и жары; чтобы не нарождалась у них жадность к деньгам, благодаря которой

возникают партии и раздоры; наконец, это лучшее средство управлять народом

путем укрепления в нем довольства, раз каждый видит, что в имущественном

отношении он не уступает людям самым сильным…

…Разбои вне пределов собственной страны у них не

считаются позорными, и они даже хвалят их как лучшее средство для упражнения

молодежи и для устранения праздности»

Ничего не напоминает? Похоже, мы нашли первоисточник

всех сказок о спартанцах. Но спартанцы — это еще цветочки. Читаем дальше:

«Свебы — самый большой и самый воинственный народ во

всей Германии. Говорят, что их страна состоит из ста пагов, каждый из которых

ежегодно высылает за границу по тысяче вооруженных людей на войну. Остающиеся

дома прокармливают и себя и их; эти в свою очередь через год становятся под

оружие, а те остаются дома. Таким образом, у них нет перерыва ни в обработке

полей, ни в приобретении военных знаний и опытности. У них вовсе нет земельной

собственности, и никому не позволяется больше года оставаться на одном месте

для обработки земли. Питаются они сравнительно мало хлебом, а главным образом

молоком и мясом своего скота. Кроме того, они проводят много времени на охоте.

Она развивает их физические силы и сообщает им огромный рост, благодаря особой

пище, ежедневным упражнениям и полной свободе, так как их с самого детства не

приучают к повиновению и дисциплине, и они делают только то, что им нравится.

Купцов они допускают к себе больше для продажи военной

добычи, чем из желания получить какие-либо привозные товары. Даже привозных

лошадей, до которых такие охотники галлы, покупающие их за большие деньги,

германцы не употребляют, но в своих доморощенных, малорослых и безобразных

лошадях развивают ежедневными упражнениями чрезвычайную выносливость».

Это уже не спартанцы, а казаки. А то, что одно из

германских племен ежегодно выставляет сто тысяч воинов, причем отправляя их за

границу, просто литературное преувеличение.

В общем, Цезарь считал германцев значительно более

варварским и диким народом, чем галлы, британцы и даже бельги, большая часть которых «по происхождению

германцы, которые давно перешли через Рейн и обосновались там вследствие

плодородия земли, а прежних обитателей — галлов — выгнали; на памяти отцов

наших, во время опустошения всей Галлии, они одни не дали вторгнуться в свою

страну тевтонам и кимбрам».

Итак, Цезарь описывает следующие народы, населяющие

Европу:

Бельгии, аквитаны, кельты (они же галлы), британцы,

гельветы, германцы, и конечно, римский народ. Все они, кроме последнего,

состоят из множества племен.

Теперь от античной этнографии перейдем к географии. Цезарь упоминает следующие страны:

Италия, Испания, Германия, Британия, Ближняя Галлия, Дальняя Галлия, наша Провинция, Аквитания, Иллирия.

Но вот через примерно тысячу двести пятьдесят лет,

пишет книгу еще один автор, хорошо разбирающийся в этнографии и географии —

Анна Комнина. Посмотрим, как изменилась карта Европы за тысячелетие с четвертью.

Какие европейские народы известны Анне? Это, прежде

всего, кельты, они же латиняне. Далее, следует назвать франков и норманнов.

Конечно ромеи, поскольку империи принадлежат земли в Европе, например, на

Аппенинском полуострове. Кроме того, в объемном труде Анны Комниной всего по

одному разу упомянуты германцы, кельтиберы и италийцы. На последних прошу обратить особое внимание. Позже это

пригодится. В целом, этническое разнообразие Европы сильно поубавилось за

тысячелетие с четвертью. Хорошо, что через несколько столетий, эти народы снова

откуда-то появились. А где они прятались

все это время?

Возникает еще один интересный вопрос: как соотносятся

понятия «римляне» и «ромеи», почему Гай Юлий Цезарь римлянин, а Анна Комнина

ромейка. Мы же знаем, что слово «Рим»

есть только в русском языке. Посмотрим в словарях. Слова «римляне» и «ромеи» с русского языка на латынь

переводятся одним словом «Romans», они же на греческий переводятся тоже одним

словом «Ρωμα?ους». Это значит, что встретив в латинском тексте слово «Romans», или в греческом «Ρωμα?ους», русский

историк может перевести его «римляне», а может

«ромеи», как захочет. Они хорошо устроились. Так на страницах учебников

истории рождаются целые империи, например, Византия. Да существовало могущественное

государство со столицей на берегах Босфора. От него остались памятники

материальной культуры и документы. Ни о какой Византийской империи в них речи

не идет. Ни правители, ни жители этого государства, ни окружающие народы,

никогда не называли его так. Это имя присвоено государству историками, причем

задним числом. Зачем? Догадаться не трудно. Одно дело, когда немецкие и

французские рыцари берут штурмом столицу какой-то Византии, а совсем другое —

Римской империи. И не дай бог, если римский император окажется, например,

турком. Откуда вообще взялось это слово «Византия»? Да из «Алексиады». Только у

Анны Комниной оно имеет другое значение, это название не государства, а города.

Анна часто слово «Константинополь» заменяет словами «Царственный город», «Царица

городов» и «Византий». Называть империю Византийской, это все равно, что

сказать, будто Николай II возглавлял

Белокаменную империю.

Итак, Византий — это один из эпитетов Константинополя.

Что означает этот эпитет? В русском языке ничего. Но в остальных языках слово

начинается с буквы «Б», а не с буквы «В». И его осмысленно можно разделить на

два: бис антик — второй античный (древний, вечный). Надеюсь, никто не подумал,

что первый вечный город находится на Апеннинском полуострове, конечно, в Египте

(в «Алексиаде» он называется Вавилоном).

Так постепенно,

от комнинской этнографии, мы перешли к комнинской географии. Какие европейские

страны известны Анне? А никаких. Ни единого названия европейской страны нет в

ее книге. Есть только косвенные упоминания в титулах. В «Алексиаде» упоминается германский король, граф

Фландрский, граф Брабанта. Еще есть такая фраза: «…объявить всем графам во

Франкии…».

Очевидно, что для Анны, Европа — это единое

государство с вассальными отношениями: германский король (император, но Анна не

признает за ним этого титула) — князья (в смысле герцоги) — графы. И

эта структура еще только формируется. Дюк пока еще не титул, а имперская

должность, граф тоже пока административно-военная должность. Названия

должностей берутся из империи ромеев, но постепенно наполняются местным

содержанием, прежде всего, по уровню суверенитета, что отражает

социально-экономические реалии Западной Европы. На Востоке есть несколько

государств, с которыми имеет отношения империя ромеев, а на Западе такое

государство одно. Поэтому Анна и не различает народы Европы. Все они кельты,

латиняне, франки. И если она пишет «италийцы», имеет в виду не народность, а

происхождение из определенной местности, то есть вассальную зависимость от конкретного сюзерена. Вот и один из

основных ее персонажей — Боэмунд. Что за странное имя. Вообще-то, его зовут

Марк. А что такое Боэмунд, видно в латинском написании — Bohemond. Это всего

лишь Богемец. Не имя, а скорее топонимическое прозвище. Таких прозвищ в

«Алексиаде» немало, например, Вавилонец. Думаете, что он из Месопотамии? Тогда

Вы точно не читали ни одного первоисточника.

Но вернемся к нашему Цезарю.

Где воевал Цезарь?

Это довольно просто определить. Одни местности описаны

очень точно, сведения о других не реальны.

Очень точно описаны территории современных Франции,

Швейцарии, Бельгии, Голландии. Видно,

что дельту Рейна автор прошел своими ногами или

копытами коня. Италию и Испанию

автор постоянно упоминает как дом родной.

А вот восточнее Рейна автор «Записок» явно не бывал

(если только на самом берегу). Его представления о Германии и германцах просто

фантастичны. Это касается как природы Германии (кстати, именно, Германии),

так и обычаев и нравов германцев. Цезарь охотно пересказывает слухи и сказки,

поскольку не имел личных впечатлений и точной информации. Чего только стоит

следующий пассаж: «По их понятиям, чем шире пустыни вокруг границ страны, тем

больше для нее славы: это признак того, что многие другие народы не в состоянии

бороться с ее силой. Так, на одной стороне области свебов,

говорят, лежит пустыня около шести тысяч миль. На другой стороне с ними

граничат убии, которые когда-то образовали обширное и цветущее государство,

поскольку на это вообще способны германцы. Они несколько культурнее остальных

своих сородичей, так как живут у самого Рейна; к ним часто приезжают купцы, да

и сами они усвоили себе некоторые нравы своих соседей-галлов. Часто воевавшие с

ними свебы не могли выгнать их из их страны вследствие ее больших размеров и

могущества, но все-таки сильно принизили и ослабили их и сделали своими

данниками».

Древнеримская миля (миллиатрий)

составляла 1598 м., 6000 миль равняются

9588 км. То есть, пустыня у восточных границ Германии простирается

где-то до середины современной Сибири. Причем эту пустыню германцы (свебы)

создали сами ради славы. Или свебы не германцы, а население некого огромного

государства, расположенного к востоку от Рейна. И, действительно, полиэтничный

характер Свебеи все более признается историками. По их мнению, свебы сыграли

существенную роль в этногенезе современных европейских наций — австрийцев, немцев,

испанцев, португальцев, западных славян, голландцев и др. Может быть, речь идет о Римской империи,

вернее о Священной Римской империи, судя по перечисленным народам? В истории мы

знаем не один случай, когда каждое из двух воющих государств, считало себя

Римом, а противника варварами.

Недостоверны также сведения о Британии. Некоторые

сказки мы уже упоминали. А вот, как автор описывает географическое положение

Британских островов. «Остров имеет форму треугольника, одна сторона которого

расположена против Галлии. Один ее угол, где лежит Кантий и куда пристают почти

все корабли, приходящие из Галлии, обращен на восток, а другой, нижний, на юг.

Эта сторона имеет в длину около пятисот миль. Другая, западная, сторона

обращена к Испании; в этом направлении лежит Иберния; как полагают, она вдвое меньше

Британии; она находится в таком же расстоянии от Британии, как Британия от

Галлии. На полпути лежит остров по имени Мона; полагают, что там же есть и еще

несколько небольших островов; о некоторых из них многие писатели сообщают, что

там во время зимнего солнцеворота тридцать суток продолжается ночь. Но мы в

своих расспросах таких сведений не получали и только на основании точных

измерений посредством водяных часов видели, что ночь там короче, чем на

материке. Длина этой стороны, по мнению вышеупомянутых писателей, семьсот миль.

Третья сторона обращена на север; против нее нет никакой земли, но ее угол

обращен главным образом к Германии. Она простирается будто бы на восемьсот миль

в длину. Таким образом, весь остров в окружности имеет две тысячи миль».

Конечно, проекция Меркатора еще не была разработана,

и, возможно, в те времена считали, что Европа охватывает полукругом Британские

острова. Даже более чем полукругом: на севере от Британии находится Германия

(хоть и главным образом), а на западе, то есть через 270 градусов, — Испания.

Причем, между Британией и Испанией находится Ирландия (Иберния). Остров по

имени Мона, несомненно, остров Мен, другого решения нет. В целом, все правильно, но стороны света

определял явно не мореплаватель (во всяком случае, не галл-венет, который

плавал на океанских кораблях), а сухопутный человек. Кстати, Цезарь и не

скрывает, что сведения он получил из расспросов.

Итак, война происходила на следующем театре: от устья

Рейна на юг до северной Италии, причем

большая часть боевых действий происходила на юге. Боевые действия на севере

больше напоминают рейды римских войск или даже карательные экспедиции, после