Готовимся к экзамену по литературе. Презентация к рассказу Л. Н. Толстого “После бала”

Анализ рассказа “После бала” Л.Н. Толстого

Презентация к урокам литературы в 8 классе

учителя Фелоненко О. В.

Произведение

“После бала” – это

один из самых

известных рассказов великого русского писателя Льва Толстого.

Жанр произведения – рассказ

В рассказе Л. Н. Толстого “После бала” раскрыта жизнь и нравы провинциального дворянского общества

Основной идейный смысл рассказа – разоблачение фальши, пустоты и бесчеловечной жестокости общества, скрытых под маской добродушия.

Автор затрагивает проблему «маленького человека», заложенную А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем.

Тема: изображение бесчеловечного отношения к людям и влияния общественных условий на формирование нравственности человека.

Крепостное право в описываемое в рассказе время еще не отменили, в рекруты уходили на 25 лет, в войсках поддерживалась палочная дисциплина. Солдат за любую провинность секли плетьми или прогоняли «сквозь строй»: под барабанную дробь несчастного тащили между рядов солдат и каждый был обязан ударить палкой или ружейным шомполом (Шомпол – стержень для чистки и смазки ствола ружья или, в старину, для забивания заряда в ружьях, заряжаемых с дула. Дать шомполов – наказать, нанося удары такими стержнями) по голому телу.

Человека нередко забивали насмерть.

В основе рассказа — реальные события

История создания

Участник Крымской войны, писатель яростно отстаивал всю свою жизнь мысль о милосердии и сострадании, особенно по отношению к простому русскому солдату. Еще в 1855 году он работал над проектом о переформировании армии, где выступал против варварского наказания – «прогнания сквозь строй».

Рассказ «После бала» был написан Л. Н. Толстым в начале 20 века (в 1903г.), хотя возвращает он нас к «Николаевской эпохе» – 40 годам 19 столетия.

Что же послужило источником для создания рассказа?

Известно, что зерном повествования явилась история,

которая произошла со старшим братом писателя –Сергеем Николаевичем.

Но есть основание думать, что источником рассказа была еще и жизнь

отца Толстого. Участник Отечественной

войны, он вышел в отставку, потому что

не считал для себя возможным служить

при существующих порядках.

«Отец никогда ни перед кем не унижался,

не изменял своего бойкого, веселого и

часто насмешливого тона.

И это чувство собственного достоинства

увеличивало мою любовь, мое восхищение

перед ним», – писал Лев Николаевич.

Но толчком для написания рассказа стало действительное

событие, о котором Толстой узнал,

когда студентом жил вместе с братьями

в Казани. Его брат Сергей Николаевич

полюбил дочь местного воинского начальника

Л.П. Корейша и собирался на ней жениться.

Но после того как Сергей Николаевич увидел

жестокое наказание, которым командовал

отец любимой девушки, он пережил

сильное потрясение.

Он перестал бывать в доме Корейша и

отказался от мысли о женитьбе.

Эта история так прочно жила в памяти

Толстого, что много лет спустя он описал ее

в рассказе «После бала».

Писатель долго раздумывал над названием рассказа. Было несколько вариантов: «Рассказ о бале и сквозь строй», «Дочь и отец» и другие.

В результате рассказ получил название «После бала».

Краткое содержание рассказа “После бала” Толстого: 1840-е годы. Главный герой рассказа – молодой богатый дворянин Иван Васильевич. Он живет в провинциальном городе и учится в местном университете (вероятно, речь идет о Казани). Иван Васильевич уже какое-то время влюблен в юную красавицу Вареньку, дочь полковника Б. Молодые люди встречаются на балах и вечерах. Иван Васильевич влюблен в Вареньку. Девушка отвечает ему взаимностью. Однажды на балу Иван Васильевич и Варенька почти весь вечер танцуют вместе. Иван Васильевич счастлив от любви. На балу отец Вареньки, полковник Б., ведет себя учтиво и любезно с окружающими. Утром после бала влюбленный Иван Васильевич гуляет по городу. На улице он видит, как солдаты бьют прутьями преступника-татарина. Этим процессом руководит полковник Б., отец Вареньки. “Любезный” полковник на службе оказывается жестоким человеком. Он бьет своих солдат. Когда преступник-татарин просит о пощаде, полковник хладнокровно продолжает наказание. Это утро после бала переворачивает жизнь юного романтика Ивана Васильевича. Жестокостью полковника потрясает его настолько, что он решает не становиться офицером. Его любовь к Вареньке сходит на нет. Он не женится на ней. Позднее Варенька выходит замуж за другого человека и заводит семью.

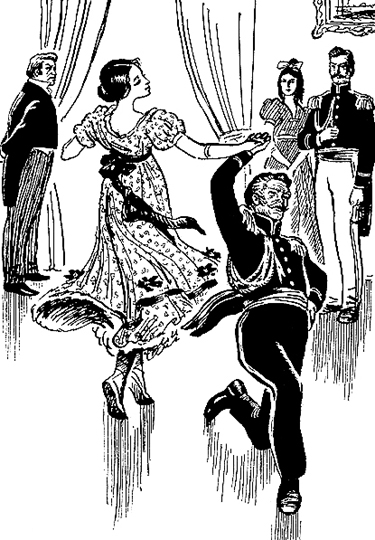

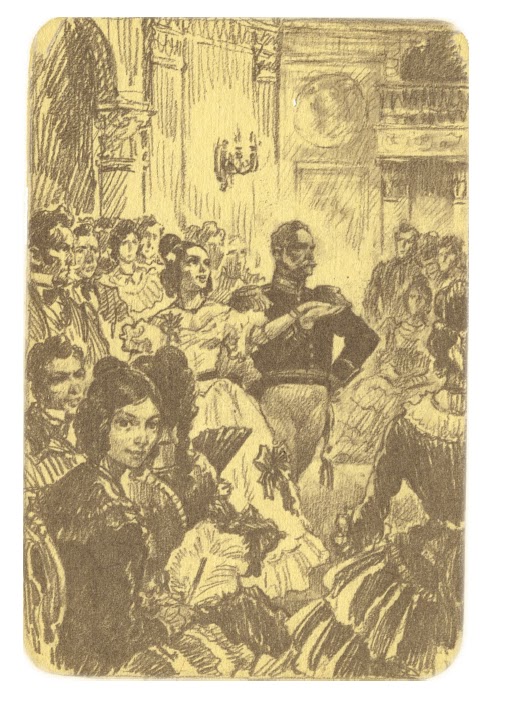

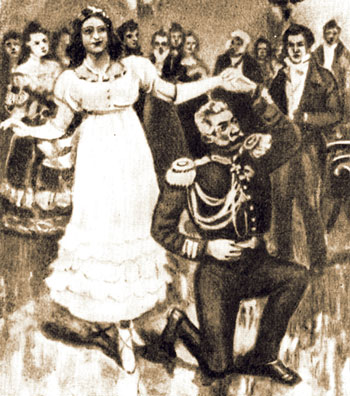

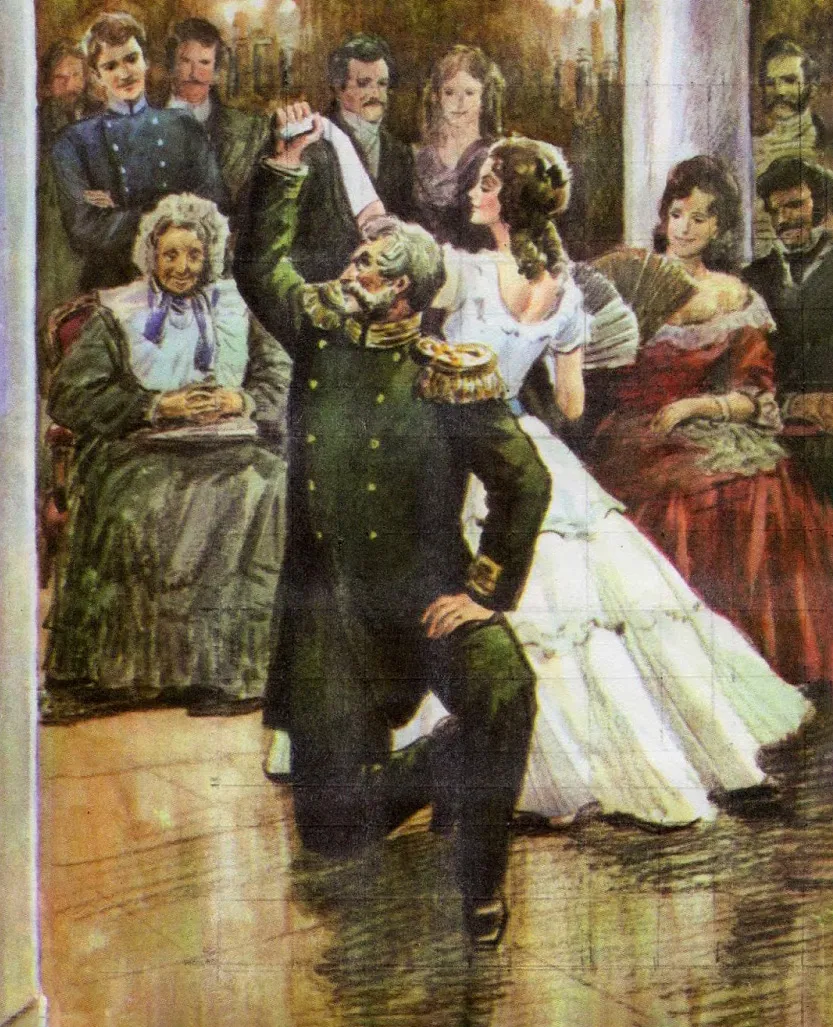

Бал. Иллюстрация к рассказу

“После бала”.

Художник Н. А. Ращектаев

Сюжет

не сложен: молодой человек охладел к любимой девушке после того, как увидел ее отца, полковника, распоряжающимся жестким наказанием солдата).

;

Сюжет: один случай из жизни героя

Внимание к внутреннему миру героя

Рассказ ведется от имени главного героя,

Ивана Васильевича.

Он рассказывает о событиях своей молодости, произошедших 30 лет назад.

Иван Васильевич (рассказчик).

Иллюстрация к рассказу “После бала”.

Художник Н. А. Ращектаев

Повествование: от лица главного героя

Однажды на балу автор всю ночь танцует с Варенькой. Они оба счастливы от любви: “…Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое‑то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее…”

Варенька – грациозная восемнадцатилетняя красавица,

главная героиня рассказа, дочь полковника Б.,

в которую влюблен Иван Васильевич.

Автор приводит нам интересную картину:

на балу генерал, отец Вареньки, один из главных героев рассказа, – одна личность, которая со всеми уважительно общается, а после бала он же совершает расправу над солдатом, при этом проявляется другая личность.

Варенька и отец-полковник

на балу.

Иллюстрация И. Пчелко

Иллюстрации В. Гилберта

к рассказу “После бала”

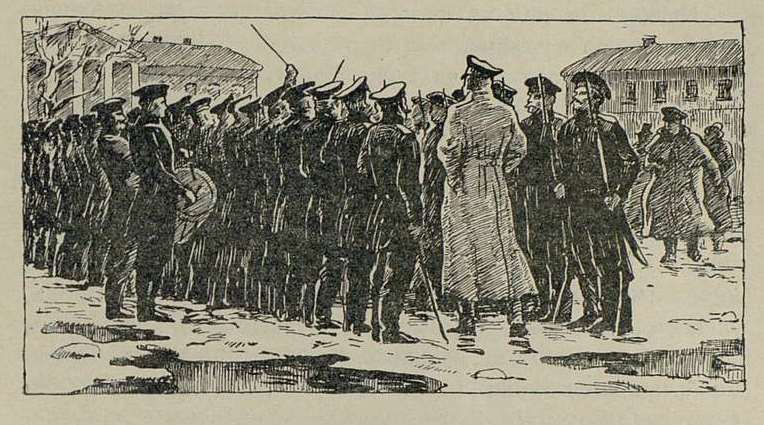

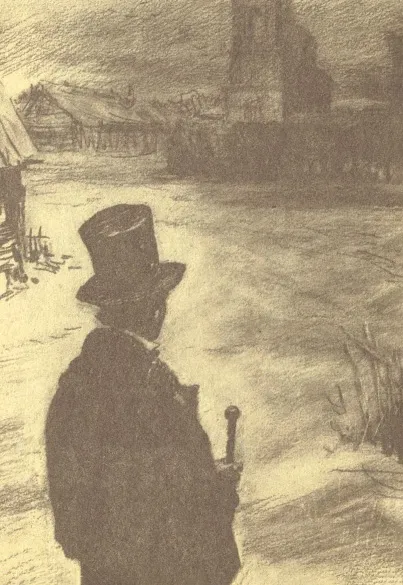

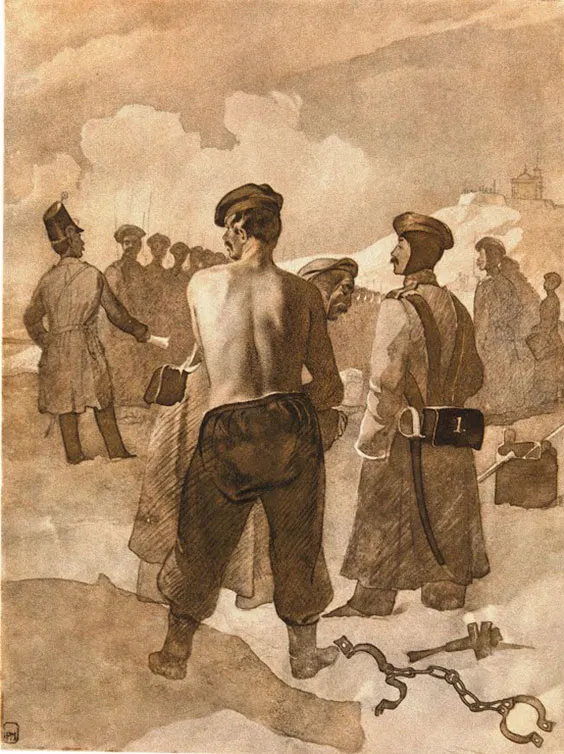

Полковник и солдат. Иллюстрация к рассказу

“После бала”.

Художник И. Архипов

Татарин. Иллюстрация к рассказу “После бала”. Художник В. Кустодиев

Композиция рассказа Л.Н. Толстого «После бала»

«Рассказ в рассказе»

В рассказе два рассказчика: один – тот, кто знакомит читателя с Иваном Васильевичем, это молодой человек из компании молодых людей, к которым обращается и с которыми спорит Иван Васильевич,

другой – сам Иван Васильевич.

Произведение начинается воспоминаниями героя о памятных днях его юности – и завершается таким же небольшим заключением, где мы узнаем об отношении Ивана Васильевича к рассказанному.

Бал

Контраст

как композиционный приём

После бала

Отметим две части рассказа: бал и после бала. Обе части связаны тем, что в них изображаются одни и те же действующие лица. Иван Васильевич и полковник. Это связь по контрасту изображенного: веселой картине бала противопоставлена кровавая расправа с татарином. Добродушный полковник оказывается жестоким человеком.

Две части рассказа «После бала» контрастны .

Первая представляет собой неторопливое повествование, воспоминание уже немолодого человека о своей юности, о прекрасной любви к Вареньке. Он вспоминает нежные отношения Вареньки и ее отца. Бал, гости, мазурка, вальс, и Иван Васильевич кружится с Варенькой по залу, восхищаясь ею и любя ее, ее отца и вообще весь мир.

Вторая часть — «После бала» — кардинально противоположна первой. Здесь нет уже нежной музыки вальса, здесь слышится «неприятная, визгливая мелодия», «жесткая, нехорошая музыка флейты и барабана», как говорит сам Иван Васильевич. Здесь нет нарядных гостей, довольных балом, здесь только солдаты, избивающие татарина. Здесь нет уже неясностей, ласки и любви. Здесь жестокость, страдание и боль.

В основе композиции

лежит прием контраста (антитезы).

Контраст наблюдается во всем: между обликом полковника на балу и на плацу; между описанием бала и описанием предрассветной улицы;

между музыкой бала и «жестокой, нехорошей музыкой» из звуков флейты и барабана. В рассказе противопоставлены друг другу персонажи, образы, художественные детали, цветовая палитра.

Контраст используется писателем и при выборе языковых средств.

Зеркальная композиция

Сцена бала – завязка действия, его развитие и кульминация .

Иван Васильевич, молодой, «весёлый и бойкий малый», да ещё «красавец» и «богатый», влюблён в прекрасную девушку Вареньку.

Чувства Ивана Васильевича развивались по восходящей. Герой видел девушку ангелоподобной. Белый цвет её платья как бы подчёркивает светлый образ Вареньки и светлые чувства Ивана Васильевича. Ивану Васильевичу казалось, что любовь поднимает его на какую-то небывалую высоту. Герой на вершине счастья и кажется, что дальше его чувство развиваться не может. Но нет, это ещё не предел. Танец Вареньки с отцом поднимает в его душе неведомую ранее волну умиления и счастья. Этот танец — кульминация чувств героя и кульминация сюжета.

Достигнув своей кульминации,

любовь Ивана Васильевича и после бала

остаётся такой же.

«Счастье моё всё росло и росло», –

скажет он, распространяя свою любовь

на весь мир. На самой высокой ноте

чувств героя заканчивается

первая часть действия. Сцена на плацу —

развязка действия . Иван Васильевич

на короткий отрезок времени

(с вечера до утра) прошёл путь от

ослепления до прозрения. Прозрев, он понял,

что в мире людей есть видимость и сущность, и

далеко не всегда они бывают в гармонии.

Писатель при этом использует подробное описание деталей как способ раскрытия событий и героев

Выводы: Толстой раскрывает в рассказе «После бала» одну из безотрадных сторон жизни николаевской России — положение царского солдата: двадцатипятилетний срок службы, бессмысленная муштра, полное бесправие солдат, проведение сквозь строй в качестве наказания.

Однако основная проблема в рассказе связана с вопросами нравственными: что формирует человека — общественные условия или случай.

Единичное происшествие стремительно меняет отдельную жизнь («Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра», — рассказывает герой). В центре изображения в рассказе мысль о человеке, который способен разом отбросить сословные предрассудки.

Идея рассказа раскрывается с помощью

определенной системы образов и композиции.

Основные герои — Иван Васильевич и полковник, отец девушки,

в которую был влюблен рассказчик, — через образы которых решается

главная проблема.

Автор показывает,

что социум и его структура,

а не случай влияют на личность .

Выводы:

«После бала» – это история духовного прозрения героя

Юноша из богатой семьи, впечатлительный и восторженный, столкнувшись со страшной несправедливостью, резко изменил свой жизненный путь, отказавшись от всякой карьеры. «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой».

В образе полковника Толстой разоблачает объективные социальные условия, искажающие натуру человека, прививающие ему ложные понятия о долге.

Иван Васильевич.

Полковник Б.

Значение рассказа

Значение рассказа огромно. Толстой ставит широкие гуманистические проблемы: почему одни живут беззаботной жизнью, а другие волочат нищенское существование? Что такое справедливость, честь, достоинство? Это актуальные проблемы общества. В рассказе сильный обличительный пафос, изображение пробуждения в человеке совести и чувства ответственности, любви к ближнему, в нем есть элементы притчи. Л. Н. Толстой в этом произведении воплощает идею духовного совершенствования.

Источник: https://multiurok.ru/files/gotovimsia-k-ekzamienu-po-litieraturie-priezientat.html

Герои на балу и после бала. Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». – презентация

1 Герои на балу и после бала. Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».

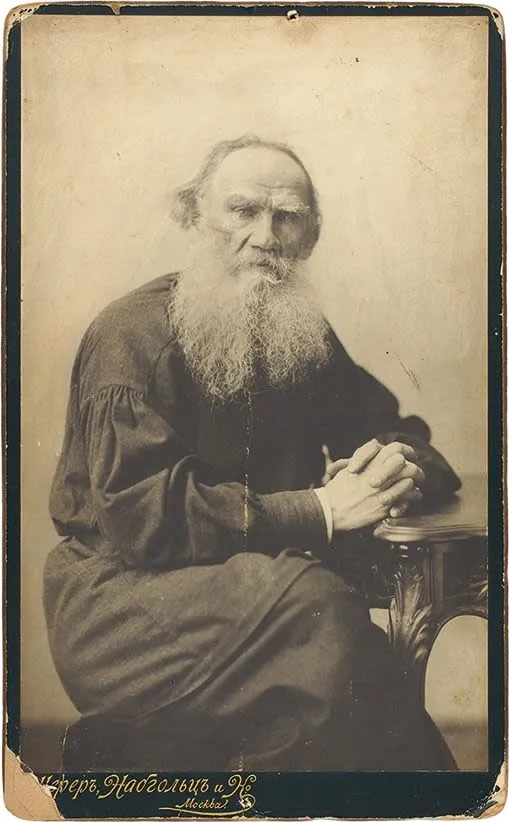

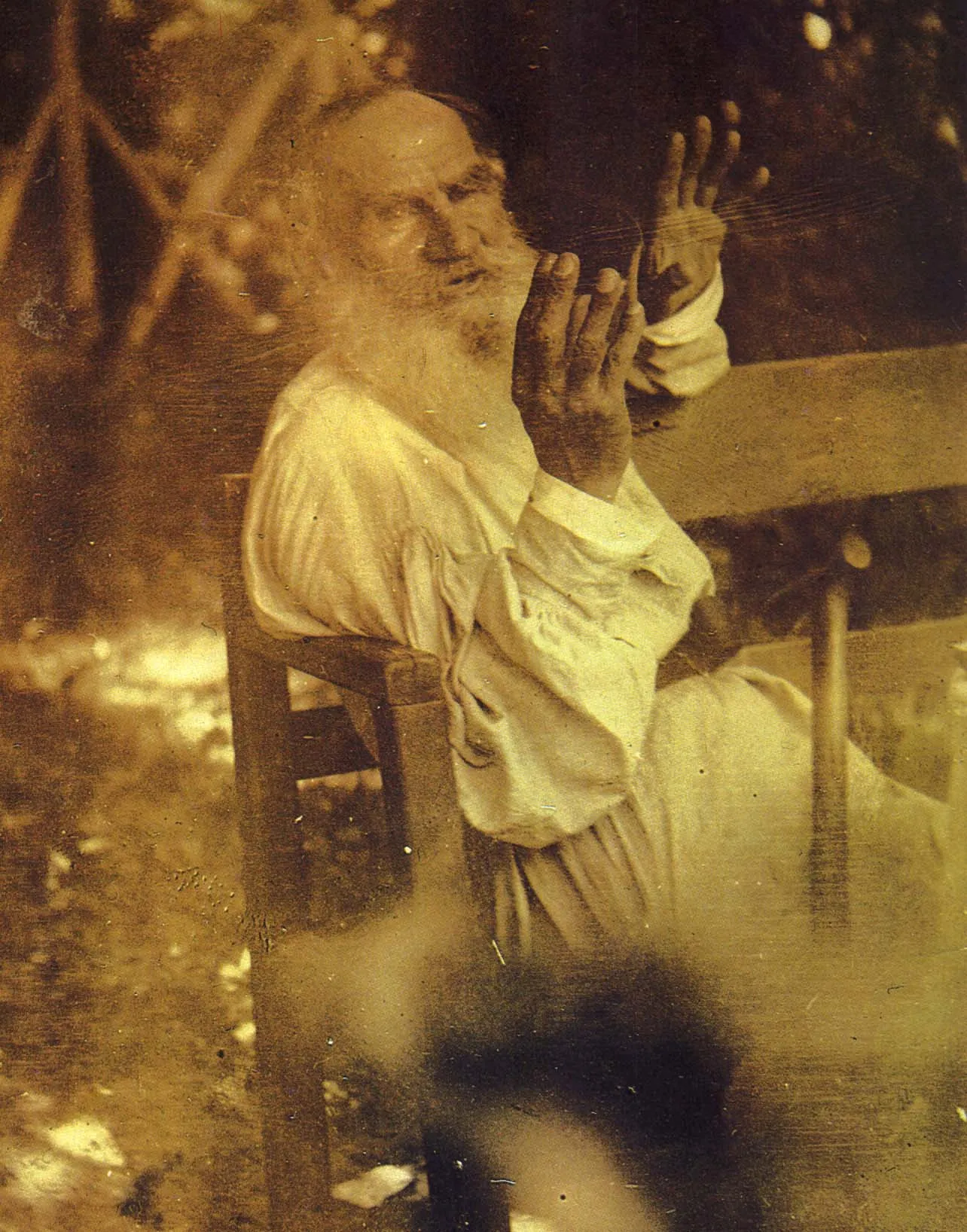

2 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 1828 – 1910

3

4 Рассказ – жанр эпоса. Основу составляет чаще всего одно событие или происшествие, одна сюжетная линия, но иногда может быть и несколько.)

5 …в последний день масленицы…

6 …на бале у губернского предводителя….

7 (фр. Quadrille) французский танец, являющийся разновидностью контрданса и возникший в конце XVIII в. и весьма популярный до конца XIX в. в Европе и России. Исполняется двумя или четырьмя парами, расположенными по четырёхугольнику (фр. quadrille), друг против друга. Кадриль развилась из сельского танца. ПО́ЛЬКА чешский народный танец. С середины XIX в. распространился по всему миру как популярный бальный танец. Название происходит предположительно от чешского слова půlka половина, что указывает на четный, 2-дольный размер танца (2/4). Польку танцуют парами по кругу, весело, непринужденно, в довольно быстром темпе. МАЗУ́РКА польский народный танец (название происходит от слова мазуры так называют жителей Мазовии). Темп мазурки бывает различным от умеренного до очень быстрого; размер 3/4; ритм острый и четкий, характерные ритмические фигуры. КАДР и́ ЛЬ (фр. Quadrille) французский танец, являющийся разновидностью контрданса и возникший в конце XVIII в. и весьма популярный до конца XIX в. в Европе и России. Исполняется двумя или четырьмя парами, расположенными по четырёхугольнику (фр. quadrille), друг против друга. Кадриль развилась из сельского танца.

8 «Вся зала следила за каждым движением пары…» «Вся зала следила за каждым движением пары…»

Обратите внимание

9 Бал был ___________: зала ___________, музыканты __________, буфет ___________. Губернский предводитель – ________ старичок. Жена его – тоже _______. Варенька – в ____ платье, в _____ перчатках, в ______ башмачках. У неё – _________, _______ ямочками лицо и _______, _______глаза. Отец Вареньки – ______, _______, _______, _______, с _______ усами, ________ бакенбардами, с ________ глазами, _______ улыбкой.

10 Бал был чудесный: зала прекрасная, музыканты знаменитые, буфет великолепный. Губернский предводитель – добродушный старичок. Жена его – тоже добродушная. Варенька – в белом платье, в белых перчатках, в белых башмачках. У неё – сияющее, разрумянившееся ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Отец Вареньки – красивый, статный, высокий, свежий, с белыми усами, белыми бакенбардами, с блестящими глазами, радостной улыбкой.

11 Что чувствовал герой рассказа на балу и почему? Иван Васильевич не только __________, но и с ____________ смотрел на Вареньку, __________ даже мягким отцовским сапогам. Герой был _______, _______, ______, потому что _______, _______, _______, _______. Ему казалось, что все _______ Варенькой. Иван Васильевич танцевал ______, не чувствуя тела, как будто ______ существо, способное на одно ______. Он признавался собеседникам, что _______ к Вареньке освободила всю его _____________. Герой _______ в то время весь мир своей _______. На балу Иван Васильевич был ____________________.

12 Что чувствовал герой рассказа на балу и почему? Иван Васильевич не только любовался, но и с восторженным умилением смотрел на Вареньку, умиляясь даже мягким отцовским сапогам. Герой был доволен, счастлив, добр, потому что влюблён, молод, красив, беспечен. Ему казалось, что все любуются Варенькой. Иван Васильевич танцевал легко, не чувствуя тела, как будто неземное существо, способное на одно добро. Он признавался собеседникам, что любовь к Вареньке освободила всю его скрытую способность к любви. Герой обнимал в то время весь мир своей любовью. На балу Иван Васильевич был бесконечно счастлив.

13 Был я очень весёлый и бойкий малый, да ещё и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки ещё не были в моде), кутил с товарищами… Главное же моё удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен…

14

15 … она была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо – как будто не могла иначе, – откинув немного назад голову, и это давало ей, с её красотой и высоким ростом, несмотря на её худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от неё, если бы не ласковая, всегда весёлая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего её милого, молодого существа.

16

17 … был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми, подвитыми … усами, белыми же, подведёнными к усам бакенбардами и зачёсанными вперёд височками… Сложен он был прекрасно… Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы.

18

19 Какое средство изобразительности языка, помогающее понять идею рассказа, использовано автором в следующих отрывках: Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты знаменитые в то время крепостные помещика- любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголённый по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его (…) Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

Важно

20 Какое средство изобразительности языка, помогающее понять идею рассказа, использовано автором в следующих отрывках: В моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно- нежное чувство… Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидел опять все и вскочил.

21 Какое средство изобразительности языка, помогающее понять идею рассказа, использовано автором в следующих отрывках: В душе у меня всё время пело и изредка слышался мотив мазурки. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта (…) это была какая-то другая, жёсткая, нехорошая музыка.

22 Контраст – выразительный художественный приём, основанный на резком противопоставлении понятий, образов, картин, композиционных элементов на разных уровнях идейно- художественного содержания произведения.

23 Использованные источники 1. Учебник – хрестоматия для 8 класса под редакцией Г.И. Беленького. 2. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 8 класса под редакцией Г.И. Беленького. 3. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. Золотарёва.И.В., Крысова Т.А. 4. Анализ произведений русской литературы. 8 класс. Критарова Ж.Н. 5. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. Безносов Э.Л. И др. 6. Портрет Толстого- Портрет Толстого- Портрет Толстого Иллюстрации к рассказу Масленица Бал –

Источник: http://www.myshared.ru/slide/564984/

После Бала. Жизнь наизнанку

Игорь Пчелко. На балу. Иллюстрация. 1970-е

О том, что Жар-птица не всякому нужна, инженеры тоже ошибаются, а Лев Толстой продолжает удивлять

29 мая 2015 Игорь Манцов

Волшебное влечет и манит. Еще не так давно сотни тысяч людей выстраивались в очередь к так называемым Дарам Волхвов. Мои тульские друзья простояли тогда целых 15 часов! Не ели, – говорят, – не пили и не разговаривали. Топтались, продвигались короткими перебежками. Проверяли выдержку и волю. Бог терпел и нам велел.

Бог, кажется, ничего такого не велел. Иисус Христос акцентировал внутренние процессы. Но людям-то ближе внешнее – осязаемое и магически нагруженное.

Была у меня соседка, которая в сердцах, по несущественному бытовому поводу, прилюдно воскликнула, мол, что я вам, ведьма что ли?! Я почему-то запомнил и потом, проходя мимо соседкиной двери, часто слышал злобное методичное бормотание. Э-э, сказали мужики, в глубине души тетя-мотя знала, что говорила. В неприличных, хотя не слишком изобретательных выражениях, поносила свою дочку и свою уже покойную мать.

Мир воистину сказочен. Человек в массе своей рассчитывает на дармовые чудеса, и мир идет этому настроенному на магию человеку навстречу.

И даже та литература, что по инерции причислена к кондовому реализму, на деле, отражает скрытую установку на магизм, отражает влечение мало изменившегося с древних времен человека к волшебству.

Новелла, рассказ – это идеально отлаженный механизм самопознания. Прочитывается быстро и при наличии доброй воли работает на территории психики долго.

Совет

Простота новеллы обманчива. Возьмем классическую маленькую вещь Льва Толстого “После бала”, написанную фактически 112 лет назад, а изданную только после смерти писателя, в 1911-м. Принято было считать, что “После бала” – разоблачение николаевской России с ее “свинцовыми мерзостями”, с ее припрятанным насилием и неприкрытым лицемерием.

Борис Кустодиев. После бала. Обложка. 1926

Однако, еще филолог Александр Жолковский убедительно показал, что “После бала” – это, скорее, волшебная сказка со всеми ее необходимыми атрибутами.

В своей блистательной, подробной статье из книги начала 90-х “Блуждающие сны” Жолковский замечает:

…глубинный смысл “После бала” состоит в отвержении брака и насилия, на котором он основан. Гиперболой брачного насилия (в сказочных терминах – укрощения невесты) и служит жестокий ритуал порки… В рамках свадебного прочтения полковник играет роль помощника, осуществляющего за героя укрощение невесты…

Если кто не помнит: на балу главный герой весело танцует со своей невестой, а после бала “случайно” попадает на страшное истязание солдатика под руководством отца девушки, полковника. Сопоставление одного ритуала – светского и легитимного с ритуалом другим – темным и мучительным, неизбежно.

И на балу и после бала – некий танец под музыку. Правда, после бала – и мелодия неприятная, визгливая, и танец странноватый – под шпицрутенами, из-под палки.

По Толстому, брак – трудноразрешимая проблема, мучение и подавление, а не богоугодное удовольствие.

После бала рядом с героем-рассказчиком неведомо откуда возникает кузнец, восклицающий при виде насилия, организованного отцом-полковником: Господи!» В славянской фольклорной традиции кузнец – волшебный помощник и проводник.

Полковник при этом соответствует главе чужого племени, зверю или змею, которого жених должен победить с помощью помощника, чтобы отобрать для себя, для своего удовольствия, но и в целях продолжения рода – невесту.

Обратите внимание

Поразительна точность, с какой Лев Толстой выполняет здесь все мифопоэтические требования! Еще интереснее тот путь, который прошел автор этого текста в деле осмысления отчетного рассказа.

В школе я воспринимал “После бала” как положено. Иначе говоря, как скучную и очевидную в своем разоблачительном пафосе агитку от “зеркала русской революции”. С тех самых пор земляк Лев Николаевич на десятилетия перестал меня интересовать.

Однако, к тому моменту, когда в середине 90-х в руку мне почти случайно прыгнула книжечка Александра Жолковского, я уже посмотрел некоторое количество американских, европейских и отечественных кинокартин, где вечные образы просвечивали за фигурами наших современников-обывателей. Волшебство не казалось в этих картинах, будь то голливудские шедевры или, допустим, “Сталкер” Тарковского, необязательным довеском. Оно было вмонтировано в структуру мира.

После трех-четырех сотен образцовых кинокартин, посмотренных во ВГИКе и в Музее кино, текст Жолковского о рассказе “После бала” не воспринимался мной как завиральная фантазия. Наоборот, у меня не вызвало сомнения ни одно из его толкований.

“После бала” – волшебная сказка, конечно.

Под покровом наших обыденных отношений скрываются вечные образы – архетипы.

Как это у Тютчева:

О, бурь заснувших не буди –

Под ними хаос шевелится!..

Лев Николаевич Толстой превратился для меня из скучного бытописателя – вы уж извините – в основателя голливудского метода. В рассказе “После бала”, например, нет ни одного проходного словечка, ни единого случайного персонажа или жеста, смысловая плотность невероятная!

Если упоминается внезапный соперник героя на балу, некий инженер Анисимов, то не для оживления фона, но как важнейшая для понимания характера героя фигура: герой нерасчетлив, не инженер.

Ему на роду написано, не размышляя, пройти до конца некий серьезный Путь. На балу он получает от невесты, фактически Жар-птицы, перчатку и перо. Герой возвращается домой. Дома спит брат.

Тоже неслучайный персонаж? Обязательно неслучайный.

Герой-рассказчик обмолвится о том, что брат давно умер. Не оттого ли, что спал в то время, когда необходимо было, рискуя душевным покоем, познавать изнанку жизни?!

Важно

Рассказчик мимоходом бросает: брат усердно учился, следовательно, соблюдал режим. Итак, книжная душа, режимный человек: брату в голову не приходит отправиться в ночное путешествие на пару с кузнецом, чтобы исследовать хаос. Он спит.

Невероятно. Все это невероятно.

Из Льва Толстого сделали скучный музейный экспонат. Выставили его бородатым долдоном-моралистом. Вечно ноющим стариком. Лев Толстой, между тем, писал:

Дело искусства – отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность.

Вот что такое, вот кто таков на деле этот Лев Толстой. Говорить о его небольшой вещи, о рассказике “После бала” можно бесконечно. Даже и Жолковский сказал далеко-далеко не все.

Например, можно же рассматривать диалог героя-рассказчика с “теперешней молодежью”, в ходе которого как раз и выясняются давние обстоятельства, – как своего рода отмазку.

Согласно Ницше, человек совершает те или иные поступки бессознательным образом, непонятно почему, но впоследствии, чтобы не сойти с ума и обеспечить связность собственной жизни, он придумывает для каждого события из своего прошлого более-менее логичное объяснение.

Герой-рассказчик, возможно, на наших глазах истерически ищет, подтаскивает мотивы для того, чтобы объяснить, в первую очередь себе самому, почему же он отказался и от брака с любимейшей девушкой, и от карьеры.

Интересно также исследование категории “случай”. Татарин попытался убежать от службы, но был пойман и до полусмерти бит. Но с такой же, думаю, вероятностью, солдатик мог бы успешно скрыться где-нибудь на Дону или на Урале. Записался бы в казаки, проживал бы там в разгульном довольстве…

Такое ощущение, что здесь хорошо знакомый нам по фильму Роберто Росселини “Европа, 51” или же по голливудским картинам “метод проекций”. То есть, нет никакого отдельного от героя “татарина”, и весь этот случай – разыгран исключительно для того, чтобы наш герой, напротив, решился на свой побег из социума, отважился на отказ от семейных и служебных обязательств.

Совет

И почему, кстати, в отличие от татарина, жизнь не наказала героя за побег и за отказ? Не потому ли, что он, поверив своим глазам и ужаснувшись избиению, тем не менее отважился?!

Знаете, иногда очень приятно согласиться с общеупотребительным мнением, влипнуть в общее место: Лев Толстой – гений, Льва Толстого много, Лев Толстой – это интересно и полезно для души. Для, простите, самопознания.

Источник: http://www.kultpro.ru/item_557/

Л. Н. Толстой «После бала». Презентация

«После бала»

Л. Н. Толстой

Слайд 1 . «После бала» Л. Н. Толстой

Баклушина Л.Б.

Нижний Новгород

Слайд 2 .

Слайд 3 .

Слайд 4 .

Слайд 5 .

Контраст как приём раскрытия авторской идеи (на балу и после бала)

1. Настроение героя

Счастье, восторг, блаженство, нежность, любовь

Отвращение до тошноты

2. Атмосфера, фон, которые создаются

звуками:

Кадриль, вальс, полька, мазурка

флейта и барабан; жёсткая, нехорошая музыка; неприятная, визгливая мелодия

Слайд 6 . Контраст как приём раскрытия авторской идеи (на балу и после бала)

– Счастье, восторг, блаженство, нежность, любовь

–

2. Атмосфера, фон создаются:

звуками:

– Кадриль, вальс, полька, мазурка

– флейта и барабан; жёсткая, нехорошая музыка; неприятная, визгливая мелодия

цветом:

- Зала прекрасная; бриллианты, белые плечи и груди; бархат

- туман; что-то большое, чёрное; много чёрных людей; чёрные мундиры

цветом:

Зала прекрасная; бриллианты, белые плечи и груди; бархат

туман; что-то большое, чёрное; много чёрных людей; чёрные мундиры

3. Действующие лица (в т.ч. кузнец)

Контраст как приём раскрытия авторской идеи (полковник на балу и после бала)

Высокий военный, фигура знакома; высокая статная фигура ; краси-вый , со своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами; твёрдым шагом, оттопыренная губа

Высокая статная фигура; красивый, статный, высокий, свежий; румяное, белое лицо; ласковая, радостная улыбка

Сильная рука в замшевой перчатке; гневный голос ; втягивая воздух; раздувая щёки;

Замшевая перчатка; «надо всё по закону»; улыбаясь

Шёл твёрдой, подрагивающей походкой

Бойко топнул; то тихо и плавно, то шумно и бурно задвигалась; красивые и быстрые па; умилили сапоги

Слайд 6 . Контраст как приём раскрытия авторской идеи (полковник на балу и после бала)

- Высокая статная фигура; красивый, статный, высокий, свежий; румяное, белое лицо; ласковая, радостная улыбка – Высокий военный, фигура знакома; высокая статная фигура; красивый, со своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами; твёрдым шагом, оттопыренная губа

- Замшевая перчатка; «надо всё по закону»; улыбаясь – сильная рука в замшевой перчатке; гневный голос ; втягивая воздух; раздувая щёки;

- Бойко топнул; то тихо и плавно, то шумно и бурно задвигалась; красивые и быстрые па; умилили сапоги – шёл твёрдой, подрагивающей походкой

- Нежно, мило обхватил дочь; поцеловал в лоб – г розно и злобно нахмурившись; самоуверенный, гневный голос

– Можно ли полковника назвать лицемером?

«Это старый служака Николаевского времени» (Л.Н.Толстой)

Грозно и злобно нахмурившись; самоуверенный, гневный голос

Нежно, мило обхватил дочь; поцеловал в лоб

– Можно ли полковника назвать лицемером?

«Это старый служака Николаевского времени» (Л.Н.Толстой)

Контраст как приём раскрытия авторской идеи (Варенька и наказуемый)

Слайд 6 . Контраст как приём раскрытия авторской идеи (Варенька и наказуемый)

- Известно, что Толстой несколько раз менял название этого рассказа, пока не остановился на окончательном – «После бала». Сравните варианты:

● «Рассказ о бале и сквозь строй»

● «Дочь и отец»

● «Отец и дочь»

● «А вы говорите…»

Слайд 7 .

… люди эти с самым спокойным духом и уверенностью, что они ничего дурного не делают, но что-то очень хорошее, веселятся на бале. Веселятся! …в то время, как с пустыми желудками валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают… Но как это сделалось так? Ведь когда мы видим в обществе среди нас, что есть один человек, который не ел или озяб, то нам совестно быть весёлыми до тех пор, пока он не насытится…

Статья «Так что же нам делать?»

Слайд 11 .

● Что общего в данной статье и рассказе «После бала»? Чем они отличаются?

Источник: https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/l-n-tolstoi-poslie-bala-priezientatsiia

«После бала» Л. Н. Толстого

Cлайд 1

Cлайд 2

Цели урока Подвести учащихся к пониманию замысла автора и определить роль авторского начала в повествовании, Раскрыть своеобразие композиции рассказа, Обратить внимание на роль языковых средств и приемов в рассказе, символов и деталей в создании портретных характеристик персонажей, в способе выражения авторской мысли, Сформулировать обращение Толстого к читателю рассказа, используя дневниковые записи писателя.

Cлайд 3

«Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету» (Толстой «Война и мир») «…дела рождаются из мыслей» (Толстой) «Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса» (А. Б. Гольденвейзер «Вблизи Толстого». Запись слов Толстого)

Cлайд 4

«Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли… Плоды рождаются из семени. Также дела рождаются из мыслей.» («Путь жизни»)

Cлайд 5

Cлайд 6

История написания рассказа Рассказ написан 75-летним писателем в один день (1903 г.), при этом произведение было опубликовано посмертно, в 1911 году. Произведение написано по просьбе известного еврейского писателя Шолом-Алейхема для литературного сборника, средства которого будут направлены в пользу пострадавших от Кинешемского погрома евреев. Автор пишет о событии, которое произошло в 40-е годы 19 века, таким образом, дистанция между временем событий и повествования составляет 35 лет. В 1895 году Толстой пишет: «И вот прошло 75 лет… Очевидно, совершилась страшная перемена в среде так называемого высшего русского общества…которое считает необходимым подвергать отвратительному, грубому и глупому сечению»

Cлайд 7

Мазурка – легкомысленный беспечный танец. На балу царят праздное веселье, личное счастье. Главный герой влюблен: он любит Вареньку, ее отца, он любит весь мир.

Cлайд 8

Ощущение счастья предчувствие чего-то неотвратимого, страшного «В душе у меня все пело и изредка слышался мотив мазурки» визгливая флейта и барабанная устрашающая дробь Свеча, с которой встретил крепостной лакей Петруша туман, в котором Иван Васильевич прошел более «ста шагов»

Cлайд 9

Писатель давал возможность потерявшему от счастья голову влюбленному подумать, останься он в комнате «при свече», но Иван Васильевич снова ушел от реального восприятия жизни, словно , туман «шагнул». Эти 100 шагов перевернут, переменят его жизнь: он очнется, «прозреет», т.е. начнет видеть очевидное –страшное истинное лицо жизни. Герой будет слышать не только голос своего влюбленного сердца, но и «расслышит» всхлип наказываемого солдата: «Братцы, помилосердствуйте». События первой части рассказа происходят в последний день масленицы – прощеное воскресенье, а избиение татарина – в первый день Великого поста, когда предписывалось особенно внимательно наблюдать за собой: не обидел ли кого ненароком.

Cлайд 10

Автор явственно противопоставляет два слова: «человек» и «военный». Почему писатель избегает называть человеком отца Вареньки? Толстой рассказывает о страшном наказании человека человеком, при котором палач лишается права называться человеком Антитеза отражает противоречие в социальной жизни России: народа(армии) и власти , угнетающей, подавляющей, расправляющейся с ним при помощи шпицрутенов. Идея рассказа состоит в том, что наказание не соответствует «преступлению». Толстой подчеркивает, что наказание может быть преступнее самого «преступления», и протестует против этого.

Cлайд 11

Почему писатель так подробно рассказывает, как дергалось тело от ударов, как падало то назад, то вперед, как шлепали ноги по талому снегу, как досталось от полковника тому, кто слабо ударил по человеку? Толстой был противником насилия, но демонстрировал все ужасы насилия, чтобы остановить зло в чьей-либо душе, пока еще можно остановить. «В мире есть зло», – своим рассказом напоминает Толстой. В мире есть наказания, которые равны преступлению. Но другого мира и другой жизни у человека нет.

Cлайд 12

Иван Васильевич досадует на самого себя спустя столько лет, потому что дрогнул, потому что закон разрешал такие бесчинства, потому что бороться с насилием в одиночку невозможно. Рассказ переполнен болью за несовершенство мира, в котором вынужден жить человек, часто смиряя и подавляя в себе честные проявления совести. Из современной жизни Владимир Савельевич Генгут, писатель 20 века, в 80-е годы ехал в автобусе в Медведково и увидел, как местная шпана задирает, бьет и издевается над пассажирами – высокий, тонкий, интеллигентный Генгут строго и твердо потребовал прекратить безобразия, и уж его-то подростки били с особенным удовольствием… Как изменился герой после этого случая?

Cлайд 13

Не исключено, что Варенька могла быть доброй и нежной при жестоком отце как своего рода компенсация, противовес. Но у Толстого все сложнее. Добро накапливается в недрах семьи. Иван Васильевич не захотел иметь ничего общего не с Варенькой даже, а со всей ее семьей. Значит, поступок одного бросает тень на всю семью.

Cлайд 14

Умение любить людей – секрет успеха его жизни Из современной жизни Под Ужгородом есть местечко Невицкое – и туда ежегодно приезжал неизвестный человек, который построил деревянный мостик через горный ручей, сделал костровые площадки, поставил художественно выполненные указатели и скворечники, сделал фундаменты для палаток… Надежда Григорьевна Баукова-Юшина, жена заместителя министра, член родительского комитета школы №578, после войны покупала в школьном буфете по 4 копейки пирожки с повидлом и раздавала их голодной безотцовщине. Имея два высших образования, воспитала сына, золотого медалиста и помогла сотням ребят, занимаясь с ними математикой, которая так трудно давалась детям после войны, помогая им закончить школу… Десять лет пенсионер в городе Казани во дворе дома заливал каток и тренировал местных мальчишек, хотя многие над ним смеялись и уверяли, что у него ничего не получится. Теперь его мальчишки сражаются за первенство среди дворовых команд…

Cлайд 15

Cлайд 16

Использованная литература Трунцева Т. Н. «После бала Л. Н. Толстого». Харченко В. К. «После бала»: скрытые смыслы. Лизинский В. М. Этические и культурологические проповеди на каждую неделю.

Источник: http://bigslide.ru/literatura/22519-posle-bala-l-n-tolstogo.html

Классо Особенности композиции рассказа Л.Н.Толстого «После бала» – презентация, доклад, проект скачать

Слайд 1

Описание слайда:

Классо Особенности композиции рассказа Л.Н.Толстого «После бала»Слайд 2

Описание слайда:

Цели урока: 1. Раскрыть идейный смысл рассказа «После бала» 2.Раскрыть особенности композиции рассказа «После бала»Слайд 3

Описание слайда:

Проверка домашнего задания. Вопросы 1.Что хочет сказать писатель своим рассказом читателям? 2.Составьте словесный портрет героя ( полковника, Вареньки, Ивана Васильевича (на выбор) по плану: -внешний вид, поведение, поступки, отношение к окружающим.Слайд 4

Описание слайда:

Вопросы для анализа рассказа «После бала» 1.Почему рассказ назван не «Бал», а «После бала», хотя описание бала занимает значительную часть? 2. Как объяснить поведение отца Вареньки – его характером или порядками в тогдашней армии? 3. Можно ли сказать, что рассказ Л.Н.Толстого открывает нам одну из страниц исторического прошлого России? Какую именно? 4. Против чего направлен рассказ «После бала»? От чего зависят , по мысли автора, перемены в человеческих отношениях?Слайд 5

Описание слайда:

Вопросы для анализа рассказа «После бала» 5. Назовите отличительные черты полковника и его поведение на балу. 6.Что было общего у отца и у дочери? 7.Откуда видно, что полковник заботливый и любящий отец? 8. Кого напоминает полковник?

Слайд 6

Описание слайда:

Вопросы для анализа рассказа «После бала» (Лев Николаевич не зря подчеркивает сходство полковника с императором Николаем 1 (усы, как у царя; николаевская выправка; сапоги, «построенные батальонным сапожником»).

Читаем воспоминание Анны Федоровны Тютчевой о Николае 1 и о смерти его.

(1)Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него провидением, можно сказать, что Николай I был донкихотом самодержавия, донкихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволившим ему подчинять всё своей фанатической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и просвещённый, хотя и лишённый широты, вот почему этот человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни.) Слайд 7

Описание слайда:

Вопросы для анализа рассказа «После бала» 9.Почему внимательный и любящий отец оказывается жесток по отношению к солдатам? Был ли он двуличным человеком? 10. По убеждению Л.Н.Толстого , в ходе русской истории возникло две России – Россия образованная, далёкая от природы, и Россия мужицкая, близкая к природе. В этом для писателя состояла драма русской жизни. Он мечтал, чтобы эти два начала соединились, чтобы Россия стала единой. Но, будучи писателем – реалистом, он изображает ту действительность, которую видел и которую оценивал с точки зрения своих художественно – исторических взглядов. Как же отразились исторические взгляды писателя Л.Н.Толстого в рассказе?Слайд 8

Описание слайда:

Особенности композиции рассказа. Композиция произведения – расположение и взаимосвязь его частей, порядок изложения событий. Композиция помогает нам лучше понять замысел и идею автора, мысли и чувства, его вдохновлявшие.Слайд 9

Описание слайда:

Обратите внимание

Особенности композиции рассказа. Рассказ Л. Н. Толстого «После бала» композиционно разбит на две части, совершенно различные по настроению. Первая часть посвящена описанию бала . Вторая часть – сцена страшного наказания солдата .

Слайд 10

Описание слайда:

Особенности композиции рассказа. Обобщение.

Светлые, радостные краски бала, беззаботное веселье молодых людей не подозревающих о существовании другого, страшного мира, резко оттеняют мрачную картину, нарисованную во второй части рассказа. Контрастное изображение героев, их психологическое состояние, обстановка, в которой они действуют, позволяет писателю выявить сущность их характеров и в то же время обнажить социальные противоречия царской России. Слайд 11

Описание слайда:

Работа с иллюстрациями. Рассмотрите иллюстрации к рассказу Л.Н.Толстого «После бала». Как вы думаете, удалось ли художникам передать настроение и пафос рассказа?Слайд 12

Описание слайда:

Работа с иллюстрациями.Слайд 13

Описание слайда:

Работа с иллюстрациями.Слайд 14

Описание слайда:

Тест по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 1. Жанр произведения:

а) повесть; б) очерк; в) рассказ. 2. Раскрытию идеи произведения помогает:

а) антитеза; б) гипербола; в) олицетворение. 3. Число рассказчиков в произведении:

а) один; б) два; в) несколько.

4. Авторская позиция:

а) скрыта;

б) выражена в авторском повествовании;

в) передана одним из персонажей.Слайд 15

Описание слайда:

Тест по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 5.Роль вступления в произведение: а) показать время и место действия;

б) познакомить с участниками событий;

в) познакомить с рассказчиком. 6. Поворотом одной и той же стилистической фигуры («…все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась … статная фигура полковника…») автор: а) воспроизводит унылый свист флейты;

б) показывает полковника в новой роли;

в) передает ужас совершающегося .

Слайд 16

Описание слайда:

Тест по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 7. Произведение заставляет задуматься о:

а) судьбе полковника;

б) личной ответственности человека за жизнь общества;

в) любви Ивана Васильевича. 8. Тема произведения:

а) повествование о любви Ивана Васильевича;

б) рассказ о полковнике;

в) показ николаевской России.Слайд 17

Описание слайда:

Тест по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 9. Образ полковника:

а) типичен; б) трагичен; в) исключителен. 10. Тон повествования в этом произведении:

а) нейтрален; б) эмоционально окрашен; в) протокольно сух.Слайд 18

Описание слайда:

Домашнее задание Напишите отзыв о рассказе Л.Н.Толстого «После бала» (используйте план работы)Слайд 19

Описание слайда:

Важно

Домашнее задание Отзыв может быть написан в виде рассуждения, которое обычно содержит — тезис (мнение читателя о произведении) — доказательства справедливости этого тезиса — вывод (общая оценка произведения). В работе над отзывом вам помогут следующие вопросы 1. Какова тема и основная мысль произведения? 2. Где и когда происходят изображённые в произведении события? 3. Какие места в рассказе произвели на вас наиболее сильное впечатление? 4. Кто из героев особенно понравился или не понравился и почему? 5. Что вам запомнилось, что показалось необычным? 6. Над какими вопросами рассказ заставил задуматься? 7. Помогли ли вам лучше понять рассказ помещённые в нём иллюстрации?

Источник: http://mypresentation.ru/presentation/klasso-osobennosti-kompozicii-rasskaza-lntolstogo-posle-bala

- Информация о материале

- Категория: Статьи

- Опубликовано: 03 августа 2020

Рассказ Толстого «После бала» был опубликован только в посмертном собрании сочинений писателя. Этот небольшой текст затерялся в тени его более масштабных произведений.

Как устроен рассказ и почему он важен для понимания позднего Толстого — разбираются участники Летней школы для учителей литературы в Ясной Поляне вместе с редакторами проекта о русской литературе «Полка».

О чём эта книга?

Герой рассказа Иван Васильевич, явно пользующийся моральным авторитетом и приносящий большую (хотя и не названную) общественную пользу, сообщает, что его собственные представления о добре и зле и всю его жизнь изменил буквально только случай, произошедший с ним в юности. Студентом он был без памяти влюблён в красавицу по имени Варенька и пользовался взаимностью. Наблюдая, как Варенька танцует на балу со своим отцом, полковником, он любуется их статью и сияющими улыбками. Под утро, не в состоянии заснуть от счастья, студент приходит к их дому, где становится свидетелем ужасной сцены: полковник командует расправой над солдатом-дезертиром. Это зрелище соединяется в сознании героя с образом Вареньки, положив конец и его любви, и намерению делать военную карьеру. Сюжет был основан на реальном воспоминании Толстого, описанного им также в статье «Николай Палкин» (1886): «Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцовал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью».

По одной из версий, в этом рассказе писатель иносказательно описывает собственное разочарование в религии: добропорядочный и симпатичный полковник совершает зверскую расправу над солдатом (причём мусульманином) в Чистый понедельник, первый день Великого поста, и с точки зрения общественной морали, основанной на формальном христианстве, он прав — Толстой, однако, не принимает подобной правоты.

Лев Толстой

Когда она написана?

В августе 1903 года, в Ясной Поляне. Толстой пишет рассказ по просьбе еврейского писателя Шолом-Алейхема: тот готовит литературный сборник в пользу евреев, пострадавших во время кровавого погрома в Кишинёве 6–7 апреля 1903 года. В письме зубному врачу из Елисаветграда Эммануилу Линецкому, который просил Толстого публично высказаться о погроме, Толстой пишет о необходимости «доброй жизни, исключающей не только всякое насилие над ближним, но и участие в насилии и пользование для своих выгод орудиями насилия, учрежденными правительством». Тема насилия и его орудий отзовётся и в рассказе.

Впервые Толстой упоминает о замысле рассказа в дневниковой записи от 9 июня 1903 года: «Рассказ о бале и сквозь строй». Через два месяца, 9 августа Толстой записывает в дневнике: «Написал в один день «Дочь и отец» (первое название рассказа — Прим.ред.). Недурно». Затем Толстой даёт рассказу новое название — «А вы говорите» — и продолжает работать над ним до 20 августа.

Шолом-Алейхем, 1900-е

Как она написана?

Рассказ строится на противопоставлении двух частей, через которое показан внезапный переворот в сознании главного героя. Два основных эпизода — бал и сцена телесного наказания — это два мира, разделенные символической завесой тумана, сквозь который проходит главный герой.

Противопоставление двух эпизодов подчеркивается контрастом звуков, цветовой палитры, чистоты — грязи, любви — жестокости, духовного — телесного. Так,например, пленительные звуки мазурки из первого эпизода, которые всё ещё звучат в душе героя, сменяются «неприятной, визгливой мелодией», барабанной дробью и свистом флейты. А светлая и нежная палитра светского бала резко контрастирует с грязными, тёмными, агрессивными цветами сцены экзекуции.

Разница между мирами подчёркивается и деталями внешности персонажей: если на балу рассказчик замечает на лице полковника «ласковую, радостную улыбку, как у дочери», то в сцене экзекуции в глаза ему бросается оскал белых зубов наказываемого. Заботливый отеческий взгляд полковника из сцены на балу во второй части рассказа становится грозным и злобным. И вместе с тем, эти два мира — часть одного целого: мы видим их глазами одного и того же рассказчика, и внимание его сосредоточено на фигуре одного и того же полковника, со всё той же мягкой замшевой перчаткой на руке. В каком-то смысле, второй мир — и продолжение, и изнанка первого, невидимая для гостей на балу.

Иван Васильевич (рассказчик). Иллюстрация к рассказу «После бала». Художник Никифор Ращектаев, 1975

Что на неё повлияло?

Летом 1903 года, когда создаётся рассказ, Толстого всё чаще посещают мысли о скорой смерти, о чём он говорит в своём дневнике. В то же время он много думает о том, что происходит в стране. Ещё в начале года он пишет «Обращение к политическим деятелям (о политике и нравственности)», где ясно высказывает свою гражданскую позицию: он убежден в «той самой простой, всем понятной и неопровержимой истине, что для того, чтобы была добрая жизнь между людьми, нужно, чтобы люди были добрые». Среди вещей, больше всего возмущающих Толстого, — смертная казнь и телесные наказания: в 1900-е он пишет о них несколько рассказов и памфлетов.

Сюжет рассказа Толстому подсказало одно из семейных воспоминаний — о короткой влюбленности его брата Николая. В 1903 году, после просьбы Шолом-Алейхема, Толстой записал в дневнике: «В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблён в (Ко[рейшу]) красавицу, дочь воинск[ого) начал[ьника]-поляка, танцую с нею; ее красавец старик-отец ласково берёт ее и идет мазурку. И на утро после влюблённой бессонной ночи звуки барабана и сквозь строй гонит татарина, и воинск[ий] начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо)»..

Как она была опубликована?

Рассказ, написанный по просьбе писателя Шолом-Алейхема для сборника в пользу евреев, пострадавших во время кишинёвского погрома, в итоге так и не был опубликован в этом сборнике. Впервые «После бала» появляется в печати в 1911 году в издании «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого» (под редакцией Владимира Черткова) — в первом томе, там же, где были впервые опубликованы «Дьявол», «Фальшивый купон» и «Живой труп»

Как ее приняли?

Как ни странно, в русской критике начала XX века рассказ «После бала» остался слепым пятном. Будучи опубликован в посмертном собрании сочинений Толстого, этот небольшой текст затерялся в тени гораздо более масштабного произведения «Хаджи-Мурат», тоже впервые увидевшего свет в этом трёхтомнике. Как отмечал в статье «Толстой после 1880 г.» Дмитрий Святополк-Мирский, «между тем, что написал Толстой до 1880 года, и тем, что он написал после, пролегла глубокая пропасть». На смену художнику пришёл последовательный проповедник. В основу толстовского учения легли нравственные принципы христианства без мистической и обрядовой его сторон, а главным из них стало непротивление злу насилием. Писатель «отверг авторитет Церкви, поддерживающей действия государства, и осудил государство, поддерживающее насилие и принуждение», а вместо слепого следования церковным догматам, традициям и правилам призвал слушать голос собственной совести — это соображение критика в полной мере можно отнести и к «После бала».

Лев Толстой в Ясной Поляне, 1903 год. Фотография Марии Оболенской

Что было дальше?

По предположению Виктора Шкловского, работа над рассказом повлияла на одновременный более крупный замысел Толстого — повесть «Хаджи-Мурат» [1], где также присутствует волновавший писателя мотив варварских телесных наказаний — здесь приказ о наказании 12 000 ударами отдаёт сам Николай I. Как и «Хаджи-Мурат», рассказ «После бала» вошёл в основной толстовский канон — хотя, что неудивительно, занял в нём скорее периферийное место. Он не раз переиздавался вскоре после революции (иногда вкупе со статьёй Ленина «Л. Н. Толстой») — в первую очередь как иллюстрация жестокости царского режима. В 1961 году появилась его короткометражная экранизации (режиссёр Анатолий Дудоров).

«После бала» не раз приводили в пример как образец повествовательной техники: так, Дьёрдь Лукач в работе «Рассказ или описание?» говорил о «великом эпическом искусстве» Толстого, которое проявляется в умении сохранять в тексте напряжение (речь идёт о трансформации образа отца-полковника). Он же в работе «Толстой и развитие реализма» писал, что «После бала» — самый «формально законченный рассказ», равного которому не знает западная литература. Очевидной и традиционной трактовкой рассказа в советском литературоведении (Николай Гудзий, Владимир Жданов и другие) был протест против смертной казни и телесных наказаний; рассказ рассматривался в комплексе с «Николаем Палкиным», «За что?», «Не могу молчать» — художественными и публицистическими высказываниями Толстого на эту тему. Позднее делались попытки взглянуть на рассказ по-новому: например, Александр Жолковский, вооружённый методологией фольклориста Владимира Проппа, рассматривает «После бала» как вариант сказочного сюжета о волшебной невесте.

Сегодня толстовский рассказ включён в школьную программу. Некоторые считают его одним из поворотных текстов русской литературы: например, он открывает антологию «Русский рассказ XX века», составленную Владимиром Сорокиным и сфокусированную на восприятии тела в русской словесности, до того практически «бестелесной».

[1] Шкловский, «Повести о прозе»

Сквозь строй. Иллюстрация к рассказу «После бала». Художник Игорь Пчелко, 1970-е

Почему действие рассказа происходит в нескольких временных пластах?

Рассказ «После бала» Толстой написал в 1903 году, и по сюжету он представляет собой события одних суток. Но внутреннее время произведения занимает более 30 лет.

Первый временной порог, который мы видим, — 40-е годы XIX века, эпоха Николая I, время политической реакции. Были отложены все прогрессивные реформы, намеченные в царствование Александра I, введены жестокие телесные наказания в армии (шпицрутены), за что император получил прозвище «Николай Палкин». Его приход к власти был обагрён кровью декабристов. Общественная и политическая жизнь была заморожена. Политические дискуссии о путях развития России и все молодёжные собрания запрещены («не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий»), и герой сообщает слушателям, что «были… просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились».

Перед нами студент, полный надежд и желания любить. Бал открывает перед ним путь в мир упорядоченной иерархии, к карьерному росту: обоюдная симпатия молодых людей и доброе отношение отца Вареньки к герою делают будущий брак Ивана Васильевича с полковничьей дочерью фактически предрешённым. Но затем вся жизнь героя меняется «от одной ночи, или скорее утра».

Второй временной пласт — 1880-е годы, спад прогрессивных общественных настроений и вырождение их в «теорию малых дел», время распространения социалистических идей, в том числе и в публицистике. Именно поэтому Иван Васильевич, говоря о своей молодости, вспоминает, что тогда никаких кружков и политической активности молодых не было. Оба этих временных пласта по своей сути — максимальное замедление общественной и политической жизни, в то время как для конкретного героя жизнь ежедневно продолжала свой ход. Поэтому в рассказчике мы видим человека зрелого, уже способного подвести итоги прожитого. Любопытно, что герой в зрелом возрасте ни о чем не жалеет: он отказался от карьеры, женитьбы, семьи, но сохранил себя как личность, вызывая уважение у окружающих: «…сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было».

Сознательный отказ героя от того, чтобы быть человеком системы, связан с мировоззрением Толстого: любая творимая человеком несправедливость разрушает душу, но ресурс для сохранения в себе человека — у каждого внутри. Иван Васильевич сохраняет эту духовную цельность до зрелого возраста.

Эмоциональное, спонтанное решение, принятое в юности, рационально проходит через всю жизнь и лишь подтверждается с течением времени и накоплением жизненного опыта. Сам же рассказ появляется из-под пера Толстого в 1903 году, что дает еще один временной аспект, смысл которого необходимо трактовать в соответствии с философией и этикой позднего Толстого. В качестве параллели можно вспомнить, как в 1860-е Толстой работал над «Войной и миром»: замысел романа о возвращении ссыльных декабристов привёл его к 1825 году, затем к 1812-му и 1805-му.

Варенька и отец-полковник на балу. Иллюстрация к рассказу «После бала».Художник Игорь Пчелко, 1970-е

Зачем Варенька дарит перо Ивану Васильевичу?

Варенька в третьем часу ночи на балу дарит Ивану Васильевичу пёрышко из веера. Пёрышко как значимая деталь этого эпизода может иметь несколько интерпретаций: культурологическую, символическую, фольклорную.

Язык веера — важный элемент светского этикета дворянской культуры XIX века. Например, закрытый веер означал, что девушка хочет закончить разговор; если женщина сложенный веер прикладывала ко рту, это означало «Молчите, нас подслушивают»; веер, приложенный левой рукой к правой щеке, означал «Да», а правой рукой к левой щеке — «Нет». Героиня толстовского рассказа, отдавая герою пёрышко от веера вместе с перчаткой, недвусмысленно показывает, что его чувства пользуются взаимностью.

Согласно символической трактовке, веер — сувенир культурной (бестелесной) любви героев. Перья веера, не касающиеся тела женщины, — символ платонического чувства. По культурной традиции, перо — атрибут «крылатой души» (в славянской культуре душа изображалась в образе ласточки). Варенька с ног до головы в белом, цвете, символизирующем невинность: в пёрышке, которое она вручает герою, можно увидеть ещё один намёк на то, что герой воспринимает её как ангела, как бы уделяющего ему перо из собственного крыла. «Дайте же веер, сказала она. / Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. / Так вот вам, чтоб вы не жалели, сказала она, оторвала пёрышко от веера и дала мне» — эта сцена бестелесной страсти противопоставлена эпизоду телесного наказания татарина.

Согласно архетипическому представлению, перышко соотносит Вареньку с жар-птицей, то есть невестой-вредителем, которая приобщает героя к обрядовым таинствам (бессонница, наблюдение за сценой наказания vs свадебное насилие, испытание героя).

Веер. Россия, вторая половина XIX века. Кость, перламутр, металл, ткань резьба

За что наказывали шпицрутенами?

Наказание шпицрутенами — длинными гибкими прутьями из лозы — в российской армии было введено Петром 1 по примеру армий Швеции и Англии. Удары шпицрутенами (или палками) назначались за различные провинности, тяжесть наказания зависела от тяжести проступка. Так, за неопрятный мундир полагалось от 100 ударов и более, за пьянство — 300–500 ударов, за воровство у товарищей — 500 ударов. Татарина в рассказе наказывают за побег, это был самый серьезный проступок для солдата — и соответственно, самое серьёзное наказание. За первый побег назначали 1500 ударов, за второй — до 3000, за третий — до 5000. Впрочем, точный объём наказания зависел от воли полкового командира.

Экзекуцию, которую мы видим в рассказе, называли «прогнать сквозь строй»: провинившегося проводили сквозь строй солдат, каждый из которых должен был ударить его. Нередки были случаи, когда солдат забивали до смерти. Толстой не случайно указывает, что полковник носит усы à la Nicolas I — в стиле Николая I: в эпоху правления Николая I, когда происходит действие рассказа, телесные наказания в российской армии были чрезвычайно распространены. Во Франции эта практика была упразднена в конце XVIII века, в эпоху Великой французской революции, в Пруссии, Италии и Бельгии — к 1830 году. В России же наказание шпицрутенами было отменено Александром II только в 1863 году, а полностью телесные наказания были упразднены в 1904 году, через год после создания рассказа.

Тарас Шевченко. Наказание шпицрутенами. 1856-1857. Национальный музей Тараса Шевченко, Киев

Как Толстой говорит о теле?

У собеседников Ивана Васильевича возникает сомнение в правдивости его слов: «И я вальсировал ещё и еще и не чувствовал своего тела». «Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только своё, но и её тело, — сказал один из гостей». В самом деле, Иван Васильевич, создавая образ своей первой чистой любви, подробно говорит о теле Вареньки: «высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на её худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид».

Однако, объясняя отношение к телесности своего поколения, Иван Васильевич говорит: «Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя» (Быт. 9:18–29). Иван Васильевич как будто бы намеренно не называет понятное всем имя Хама, ставшее нарицательным. Хам был проклят Ноем за то, что смотрел на него обнаженного, не устыдившись. Одновременно ответ героя содержит отсылки к пониманию телесности в романтическом контексте: Иван Васильевич вспоминает прозу Альфонса Карра, французского автора повестей о первой любви и её разочарованиях, что напоминает нам сюжет «После бала».

Телесное ярко, гротескно, безобразно проявляется в кульминационном эпизоде рассказа: сцене наказания беглого солдата-татарина. Исследователи обращают внимание на двухчастную структуру рассказа, резкое противопоставление бала и экзекуции. Отсылка к истории Ветхого Завета в рассказе Ивана Васильевича о бале позволяет сравнить вторую часть текста с Новым заветом, ведь через сцену наказания шпицрутенами просвечивает распятие Иисуса Христа. В этой сцене словом «стыд» рассказчик возвращает нас к первой части текста — герой одинаково относится к телу и на балу, и в сцене казни: он одевает Вареньку в «бронзовые одежды», в сцене экзекуции стыд превращается в физическую тошноту. Толстой так натуралистично изображает наказание будто для того, чтобы читатель тоже физически ощутил и боль, и стыд.

Отношение героя к телесному и в первой и во второй части имеет одну и ту же природу — отказ от телесного. Семья и военная служба, казалось бы, так по-разному изображённые в рассказе, — те два института, к которым Толстой всегда имел сложное отношение. И брак, и военная служба представлялись писателю воплощением ограничения свободы человека и источниками насилия, грехом и препятствием на пути к спасению души. Поэтому сначала Толстой отрицает воинскую повинность, а позже называет плотскую любовь и брак грехом: («брак, если не всегда, то из 10 000 — 1 раз не портит всей жизни… <…> если бы с детства и в полном возрасте внушалось людям, что половой акт… есть отвратительный, животный поступок, который получает человеческий смысл только при сознании обоих того, что последствия его влекут за собой тяжелые и сложные обязанности выращивания и наилучшего воспитания детей»). В браке и плотской любви Толстой видел «служение себе», противоречащее христианскому идеалу «отречения от себя для служения Богу и ближнему».

Альфонс Карр

С точки зрения Толстого, полковник — абсолютное зло?

Пётр Владиславович Б., один из центральных персонажей рассказа Толстого «После бала», представлен в разных ситуациях.

Попробуем проследить, каким мы видим его в сцене бала: «Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки». Ивана Васильевича умиляют «опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков». Полковник много улыбается, ласково и радостно, он общителен, весел, нежен с дочерью и приветлив со всеми гостями. Герой испытывает к нему «какое-то восторженно-нежное чувство». Полковник показан в динамике и статике, особенно выразителен в сцене танца с дочерью. Толстой несколько раз подчеркивает его грузность, за которой возраст, опыт, знак противоречивости образа, что мы и увидим дальше.

Утром Иван Васильевич и видит полковника совсем другим: «высокий военный в шинели и фуражке» наблюдает за исполнением приказа — наказанием солдата, и той же сильной рукой в замшевой перчатке, которую он подавал на балу Вареньке, бьёт «по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина». Судя по всему, эту обязанность полковник исполняет не нехотя: он ревностно следит за тем, чтобы экзекуция проводилась по правилам — была максимально жестокой.

Умиление героя сменяется ужасом, доходящим до физической тошноты, он думает об этой ситуации и задаёт себе вопросы: является ли то, что делал полковник, дурным делом? Что такого знает полковник, чего не знает Иван Васильевич? На первый вопрос он отвечает отрицательно, признавая это злом и не желая принимать в нём участия, так как понимает, что в этом противоречии повинен социум: «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал». А на второй ищет ответ всю жизнь.

Сам Толстой считал, что «в жизни человеку не стоит отвечать злом не зло, не противиться злу насилием». Эти наблюдения отражены и в трактате «В чём моя вера?» (1884). Получается, что полковник абсолютным злом не является: он представитель системы, которая вынуждает его так поступать. Служить этой системе герой не хочет и не может: «…не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился».

Статья создана участниками Летней школы для учителей литературы в Ясной поляне под руководством редакции проекта «Полка». Школа проходила с 26 по 31 июля 2020 г. при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия развитию образования «Дар».

Скачать материал

Выберите документ из архива для просмотра:

Neizvestnyi ispolnitel’ — Mazurka iz baleta Pahita [pleer.com].mp3

NFS Undercover — Barabannaya drob’ [pleer.com].mp3

после бала.pptx

Выбранный для просмотра документ после бала.pptx

Скачать материал

аудиоформат

- Сейчас обучается 37 человек из 22 регионов

- Сейчас обучается 145 человек из 48 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Л.Н. Толстой.

После бала.

Касьянова Наталия Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №9 г.Волгодонска -

2 слайд

На этом уроке вы познакомитесь с рассказом Л.Н.Толстого «После бала», повествующем об эпохе правления Николая I. Всю жизнь Толстой призывал «каждого человека к нравственному обновлению, к борьбе со своими недостатками к созданию своей нравственной ответственности за все свои поступки». Именно эти проблемы и подняты в произведении.

-

3 слайд

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

1828 – 1910 -

4 слайд

Жизненный путь

Главной темой произведения Толстого, начиная с 1852 года, становится исследование внутреннего мира, моральных основ личности. Л.Н.Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать, урожденная княжна Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух лет, некоторые черты матери и даже портретное сходство Толстой придал княжне Марье Николаевне Болконской («Война и мир»). Отец Толстого, участник Отечественной войны 1812 года, запомнившийся писателю добродушно-насмешливым характером, любовью к чтению, к охоте, тоже умер рано (1837). Воспитанием детей занималась дальняя родственница Т.А.Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого: «она научила меня духовному наслаждению любви». -

5 слайд

Рекрутская повинность

40-е годы XIX века – это время царствования Николая I («Николая Палкина», как его прозвали).

В рекруты уходили на 25 лет, в войсках поддерживалась палочная дисциплина. Солдат за любую провинность секли плетьми и прогоняли сквозь строй. -

6 слайд

Наказание шпицрутенами

-

7 слайд

Из дневниковых записей Л.Н.Толстого 1848 г.

Целью каждого поступка должно быть счастье ближнего.

Довольствоваться настоящим.

Искать случаев делать добро.« Дух угнетения до того распространен в нашем войске, что жестокость есть качество, которым хвастают самые молоденькие офицеры. Засекают солдат, бьют всякую минуту, и солдат не уважает себя, ненавидит начальников, а офицер не уважает солдата и наслаждается в присущем каждому человеку чувстве угнетения».

-

8 слайд

История создания рассказа

Сюжетной основой для произведения послужили реальные события из жизни отца и брата писателя. Одним из источников рассказа считается случай, произошедший с братом С.Н.Толстым.

Н.Н.Гусев так излагает эту историю: «Варвара Андреевна Корейш… была дочерью воинского начальника в Казани Андрея Петровича Корейша… Чувство С.Н.Толстого к этой девушке угасло после того, как он, весело танцевавший с ней на бале мазурку, на другое утро увидел, как ее отец распоряжался прогнанием сквозь строй бежавшего из казармы солдата…» -

9 слайд

В.А. Корейш – прототип Вареньки.

Элементы женского наряда 19 века. -

10 слайд

Варианты заглавий рассказа

«Рассказ о бале и сквозь строй»

«Отец и дочь»

«Дочь и отец»

«А вы говорите»

«После бала»Чем обосновывается изменение названия?

Почему автор остановился на последнем? -

11 слайд

…на бале у губернского предводителя….

-

12 слайд

Смысловой рисунок бала

(праздник, событие).

Танцы.

Музыка.

Красивая одежда.

Разговоры.

Еда, шампанское.

Маски на лицах.

Этикет праздника.

Флирт, сплетни.

Цветопись (разноцветье, яркость). -

13 слайд

…в последний день масленицы…

-

14 слайд

«Вся зала следила за каждым движением пары…»

-

15 слайд

Утро (наказание).

Горе, страдание.

Строй, порядок.

Палки.

Звукопись.

Цветопись. ( черное)«Братцы!

Помилосердствуйте!» -

16 слайд

Полковник после бала

-

17 слайд

Композиционный прием рассказа – антитеза.

Антитеза – противопоставление понятий или явлений. Антитеза усиливает эмоциональную окраску речи, подчеркивает высказанную с её помощью мысль.

По принципу антитезы построен рассказ «После бала» -

18 слайд

Какой главный??

ЧеловечийБожий

Два закона в рассказе -

-

20 слайд

«После бала»

Полковник «по закону» надевает замшевую перчатку перед танцем и по закону же бьет этой рукой в перчатке солдата. И на балу он искренне любит дочь и веселится вместе с ней, и здесь, при наказании, он также искренне считает, что виновных надо наказывать, а уж как наказывать, это решает свыше. Именно эта искренность и ставит в тупик Ивана Васильевича: «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал». Так и не приняв жестокости происходящего, Иван Васильевич не смог поступить на военную службу, да и Вареньку любить он уже тоже не мог. Вполне возможно, что вина полковника не была настолько велика – он военный и исполняет приказы главнокомандующего. Но Иван Васильевич приводит это происшествие в качестве примера, показывая что дело не в среде, а в случае. -

21 слайд

«После бала»

Основные события рассказа начинаются ранним утром, после бала. Обратите внимание, как меняются цвета, звуки, чувства в этой части. Некоторые исследователи обращают внимание и на естественный свет раннего утра, противопоставленный искусственному освещению бала. Вместо дам в бриллиантах героя окружают ломовые с дровами на санях, покрытые рогожками извозчики, кузнец в засаленном полушубке и фартуке. В ушах Ивана Васильевича все еще звучит прелестная музыка мазурки, которая, как ему показалось сначала, продолжается и на улице, но прислушавшись, до него доносится «какая-то другая, жестокая,

нехорошая музыка». Белые одежды дам на балу сменяются черными мундирами солдат, собравшихся на улице. И только отец Вареньки был все так же румян, строен и все в тех же домодельных сапогах четко вышагивал рядом с наказуемым и следил, чтобы солдаты опускали палки на спину татарина с соответствующей силой и не «мазали». -

22 слайд

Заключение

В рассказе Толстого показаны не только добрые и жестокие начала человека, но и социальная несправедливость, царящая вокруг. Писатель поднимает проблему ответственности человека за все происходящее в его жизни.

Краткое описание документа:

Данная презентация является сопровождением к уроку по рассказу Л. Толстого «После бала».Рассказ повествуюет об эпохе правления Николая I. Всю жизнь Толстой призывал «каждого человека к нравственному обновлению, к борьбе со своими недостатками к созданию своей нравственной ответственности за все свои поступки». Именно эти проблемы и подняты в произведении.

Сюжетной основой для произведения послужили реальные события из жизни отца и брата писателя. Одним из источников рассказа считается случай, произошедший с братом С.Н.Толстым.

В рассказе Толстого показаны не только добрые и жестокие начала человека, но и социальная несправедливость, царящая вокруг. Писатель поднимает проблему ответственности человека за все происходящее в его жизни.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 061 323 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 14.02.2015

- 1484

- 2

- 14.02.2015

- 1393

- 3

- 14.02.2015

- 903

- 0

- 14.02.2015

- 9100

- 27

- 14.02.2015

- 3381

- 49