Основная мысль в сказке «Премудрый пискарь» это страх пред возникающими проблемами, показана как человеческая бездеятельность приводит к злосчастной и пустой жизни.

Главная мысль произведения в том, что пискарь осознает, что вся его жизнь, которая продолжалась свыше 100 лет, лишена смысла и грустна.

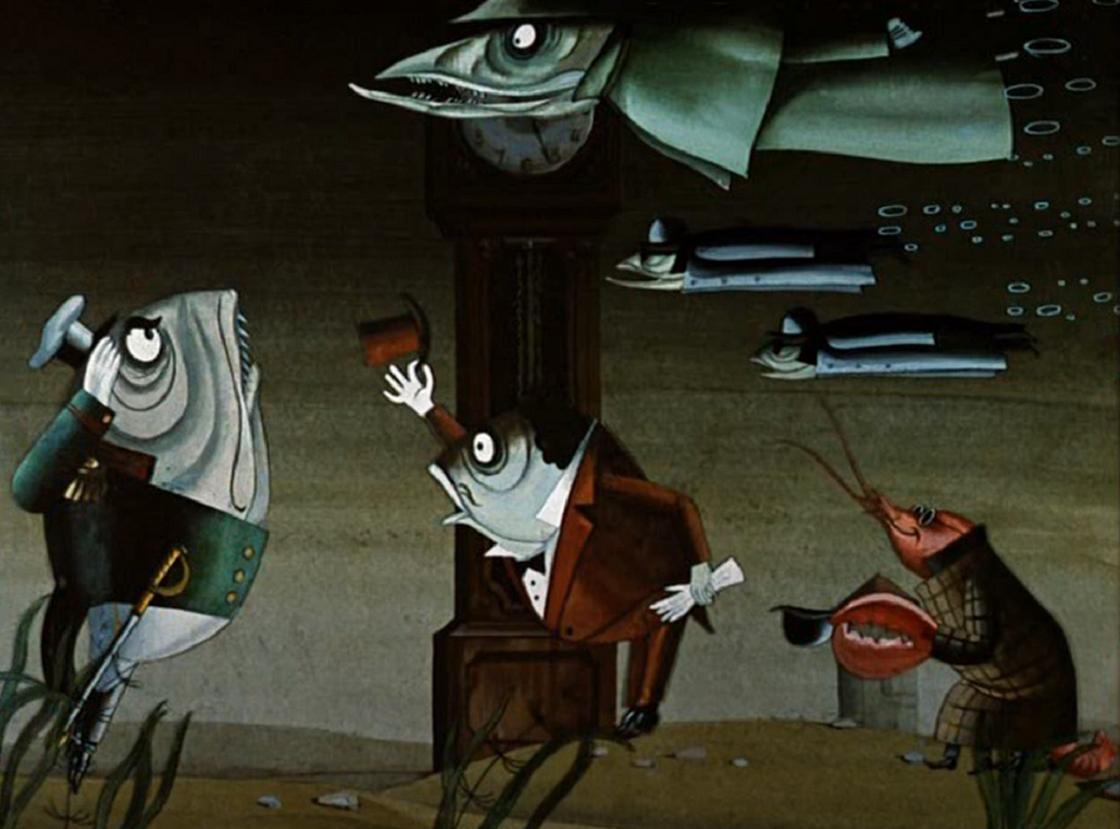

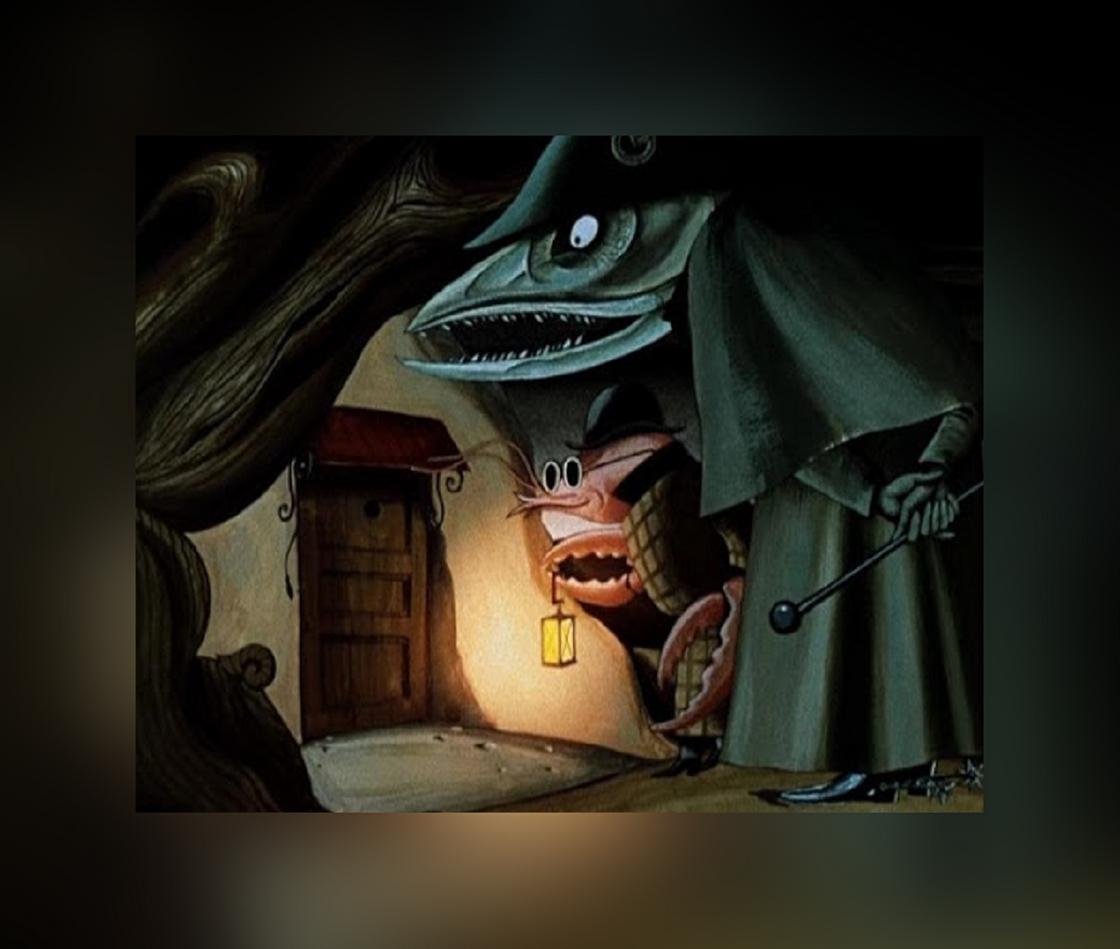

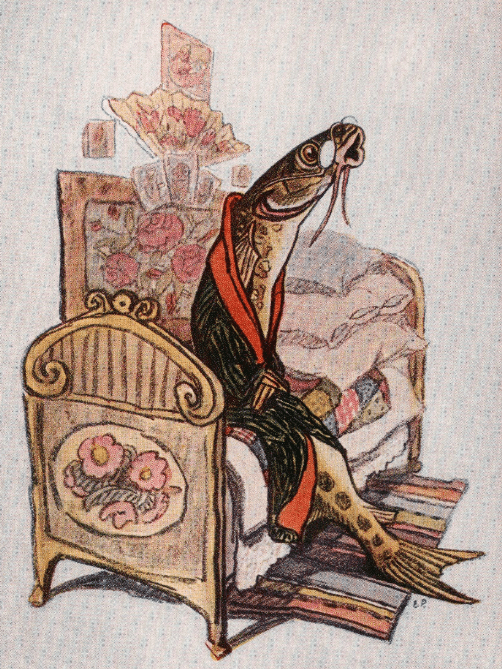

Особенность сюжета является, в том действия происходят в подводном мире, а ключевые персонажи текста — рыбы, также показана ирония – тонкая, скрытая насмешка, так например, в сказке автор пишет «какая слать щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще премудрого?», такая ирония позволяет писателю обличать не только социальных, но и общечеловеческих пороков.

Автор, изображая главным персонажем пескаря, маленькую трусливую рыбку, которая большего всего ценила собственную безопасность, намекает на представителей интеллигенции, которые забитые властью и смирившиеся с собственной ничтожностью, сидят в своей норе и дрожат.

Щедрин в образе мелкой, жалкой рыбешки, беспомощной и трусливой показал образ символ, которая лучше всего характеризует дрожащего обывателя. Приписывая рыбе человеческие качества, он показывает нам, что и человеку присущи «рыбьи» черты. Символическая деталь образа это клеймо людям “маленькую” жизнь, которых можно исчерпать формулой: “…жил — дрожал, умирал — дрожал”.

За образами животных автор скрывает известные человеческие пороки и недостатки: такие как трусость, страх, пассивность, неприспособленность к борьбе за свои же интересы.

С народными сказками она сходна потому, что в произведение показано очеловечивание животных, придание им человеческих качеств, народная лексика, персонажи и сказочный сюжет

Но в этой сказки автор применил жанр сатирической сказки. В сказке присутствуют такие сатирические приемы, как аллегория: олицетворением таких абстрактных понятий как трусость, инертность, привычка перестраховываться через образ пескаря; гипербола: щука зубами хлопает; ирония: автор называя пескаря премудрым «ума палата», он имеет в виду совершенно противоположное постоянно и сарказм; гротеск: страх пескаря приобретает фантастические размеры в заключении мы чувствуем сего сарказм.

Особенность композиции в том, что это сказка – иносказание. В начале развития действия сказки показана экспозиция, есть завязка действия, кульминационный момент и развязка и все это построено на иносказании. И все что показана в этой сказке герои, события, среда – все это в иносказательном смысле отразило человеческую жизнь того времени.

Через сочетание фольклорных мотивов, фантастических и реальных элементов автор смог показать ярче идею самой сказки.

Я не очень хорошо поняла вопросы

Сказки Салтыков-Щедрин писал в основном с 1880 по 1886 год, на завершающем этапе своего творчества. Форма сказки была выбрана писателем не только потому, что этот жанр предоставлял возможность скрыть истинный смысл произведения от цензуры, но и потому, что он позволял просто и доступно трактовать сложнейшие проблемы политики и нравственности. В наиболее доступную народным массам форму он как бы переливал все идейно-тематическое богатство своей сатиры.

Щедринские сказки поистине энциклопедичны. В них отразилось все русское общество пореформенной поры, все общественные и социальные силы России.

Основными темами сказок Салтыкова-Щедрина являлись: обличение самодержавия (“Медведь на воеводстве”), господствующего класса (“Дикий помещик”), либерализма (“Премудрый пискарь”, “Либерал”, “Карась-идеалист”), а также затрагивалась проблема народа (“Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”).

В сказках Щедрина отчетливо прослеживаются фольклорные традиции. Связь с фольклором устанавливается с помощью традиционного “жил-был”, которое является в сказке зачином. Писатель также употребляет присказки (“По щучьему велению, по моему хотению…”), обращается к народным изречениям, поданным в социально-политическом истолковании.

Сюжет сказок Салтыкова-Щедрина также фольклорен, поскольку здесь добро противостоит злу, хорошее — плохому. Однако привычные грани между этими двумя понятиями стираются, и даже положительные персонажи оказываются наделенными негативными чертами, которые потом высмеиваются самим автором.

Салтыкову-Щедрину приходилось постоянно совершенствовать свою иносказательную манеру, чтобы сделать свое произведение доступным читателю, поэтому близость к фольклору проявляется и в образном строе, что дает ему возможность прямо использовать эпитеты, а выбирая животных для аллегории, опираться также на басенную традицию. Писатель использует привычные и для басен, и для сказок амплуа. Например, в сказке “Медведь на воеводстве” Медведь-воевода — майор, Осел — советник, Попугаи — скоморохи, а Соловей — певец.

Аллегория сказок Щедрина всегда также прозрачна, как и в баснях Крылова, где, по мысли Белинского, нет зверей, а есть люди, — “и притом русские люди”. Сказки Салтыкова-Щедрина неслучайно называли баснями в прозе, так как в них четко прослеживалась соответствующая этому жанру традиция изображения человеческих пороков в образах зверей. Кроме того, щедринская сказка, как и басня Крылова или Эзопа, всегда несет в себе поучение, мораль, являясь стихийным воспитателем и наставником народных масс.

За что читатели так высоко ценят творчество писателя Михаила Салтыкова-Щедрина? Он обладал уникальным талантом — просто и по-детски рассуждал о сложных философских, политических, социальных проблемах. Наглядный пример — сказка «Премудрый пескарь». Кратко о сюжете произведения и его скрытом смысле расскажем далее.

«Премудрый пескарь»: краткое содержание

Общественная деятельность и политическая жизнь страны были глубоко интегрированы в судьбу писателя Салтыкова-Щедрина. Исторические события и процессы в обществе были главными мотивами его творчества. Может показаться, что в сказке «Премудрый пескарь» автор решил изменить себе и написал обычный детский рассказ.

Однако Салтыков-Щедрин мог похвастаться тонким чувством юмора и в то же время обостренным чувством справедливости. Он никогда не оставался в стороне от главных политических событий. И если копнуть глубже, становится очевидно: писатель сменил вовсе не тематику, а лишь форму повествования. Но прежде чем анализировать тайный смысл «Премудрого пескаря», предлагаем ознакомиться с кратким пересказом произведения:

Салтыков-Щедрин: «Премудрый пескарь» вкратце

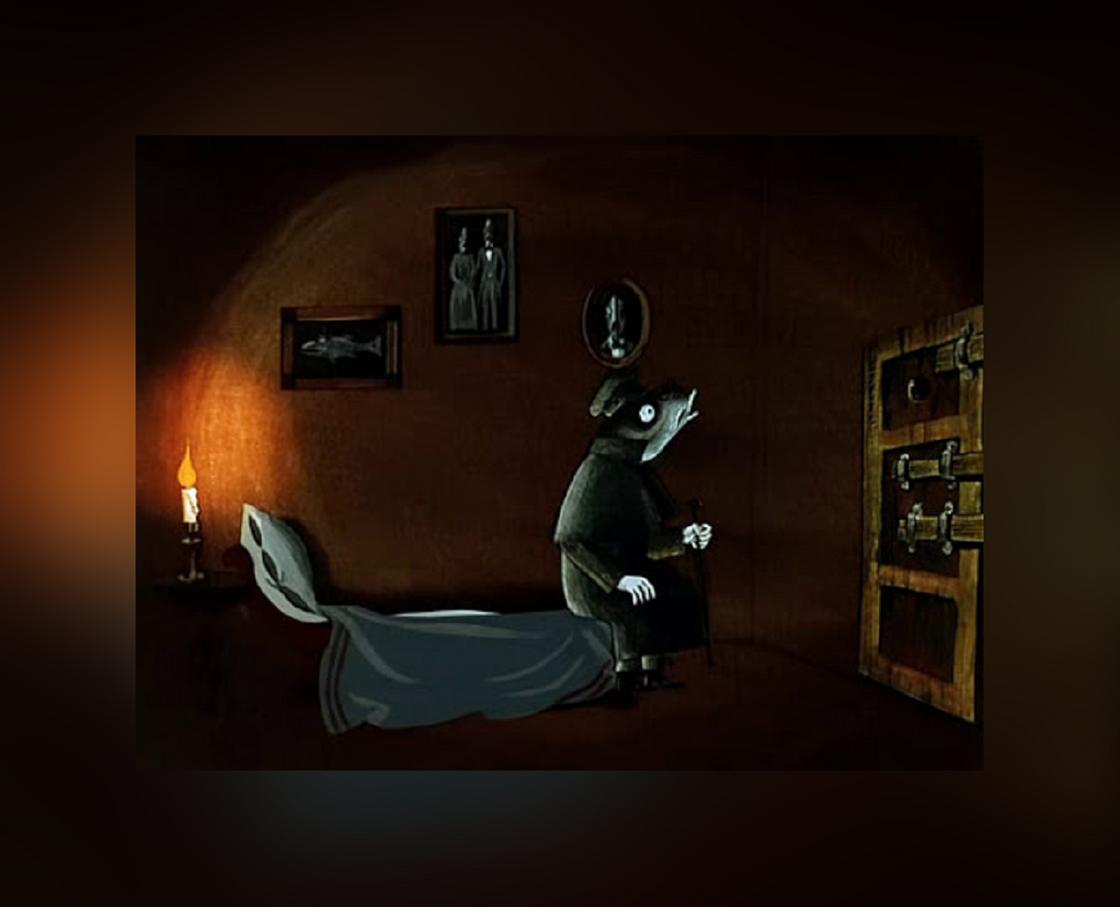

Жил в реке мудрый пескарь. Его родители тоже были умны и умудрились дожить до старых лет. Перед смертью отец учил сына быть осторожным: избегать крупной рыбы и раков, а главное — людей. Старик было сам чуть не попался и не стал для них обедом. И решил мудрый пескарь: выдолбить себе крошечную нору, в которую мог бы попасть он один, и спрятаться там от всяких опасностей.

Целыми днями пескарь тихо сидел в своей норе. Выходил лишь ночью или после полудня, когда все хищники уже были сыты. Правда, и самому пескарю питаться было нечем. Но лучше уж голодная жизнь, чем смерть в сытости.

Однажды пескарю привиделся сон, будто он выиграл в лотерею. От сладких фантазий полголовы его вылезло наружу. А там то и дело подстерегала угроза — то щука, то рак. Проживая каждый новый день, пескарь премудрый радовался, что не был съеден.

Краткое содержание: премудрый пескарь и его сожаления

Живя в постоянном страхе, пескарь не завел ни семьи, ни друзей. Он вспоминал, как все было в его детстве: тогда хищники совсем мелкую рыбу не трогали, поэтому его отец еще мог позволить себе семью. А сейчас — совсем другое время.

Так пескарь прожил больше столетия:

- Не знал он ни любви, ни дружбы, ничего в жизни не попробовал.

- Перед смертью старик стал задумываться: жили бы все пескари так, как он, их род давно бы исчез.

Почувствовав себя бесполезным, старик уж было решил выйти из норы и проплыть по реке, но страх снова взял верх.

«Премудрый пескарь»: развязка истории

Рыбам, проплывающим мимо норы старика, не было до него дела. Никто не поинтересовался, как он так долго прожил, да и умным его не считали. Перед смертью пескарь снова увидел счастливый сон о лотерее. Но теперь он еще и стал больше, сам щук гоняет!

Во сне старик выпал из норы и пропал. Кто знает, что с ним произошло. Может, стал обедом для щуки. Но это вряд ли: кто захочет лакомиться стариком. Скорее всего, умер пескарь и всплыл на поверхность.

«Премудрый пескарь»: анализ произведения

На первый взгляд, Салтыков-Щедрин создал понятную и поучительную сказку для детей. Но это не совсем так. Автор спрятал в тексте глубокий посыл для взрослых и даже намекнул на политическую ситуацию в стране.

Подтекст произведения поможет раскрыть анализ. «Премудрый пескарь» — попытка писателя высказаться на запрещенные темы. Какие именно — рассмотрим далее:

История написания

Сказка «Премудрый пескарь» была написана зимой 1882–1883 гг. Она стала реакцией автора на происходящие в то время политические события:

- В начале 1880-х участники революционной организации «Народная воля» совершили убийство императора Александра II.

- Усилились преследования интеллигенции, участились аресты. Вместе с тем покушение на царя не вызвало народных волнений, на которые рассчитывали члены «Народной воли».

- Боясь за собственную безопасность и жизни, революционеры решили залечь на дно и прекратили активную деятельность.

Михаил Салтыков-Щедрин не разделял такой позиции, но и открыто осуждать «Народную волю» не мог. Свое мнение автор завуалированно высказал в новом произведении «Премудрый пескарь».

Учитывая остросоциальный сюжет сказки, ее не сразу пустили в печать:

- Сперва «Премудрого пескаря» опубликовали в Женеве — в газете «Общее дело», которую издавали эмигранты. Произведение поместили в раздел «Сказки для детей изрядного возраста», намекая, что именно взрослым будет интересно его прочесть.

- В России сказка увидела свет в 1884-м в журнале «Отечественные записки».

«Премудрый пескарь»: смысл

Несмотря на политический подтекст, который поймут те, кто знаком с историей России конца девятнадцатого века, сказка проста для восприятия и вполне может понравиться ребенку. Автор создал произведение таким образом, чтобы его могли по-своему интерпретировать и дети, и взрослые.

Вот какие поучительные идеи изложил писатель:

Жить — значит рисковать

В первую очередь «Премудрый пескарь» — это рассказ о жителях подводного мира. С помощью такой аллегории автор стремился донести младшему поколению мысль, что жизнь без риска и приключений скучна, и нужно смело преодолевать все препятствия, чтобы ею наслаждаться в полной мере.

Риск — форма самореализации личности

Более глубоко эта идея раскрывается в восприятии взрослого человека: отказ от полноценной жизни, своих идей и принципов из-за страха неудачи или боязни за свою безопасность может сделать человека еще более несчастным.

Вред чрезмерной родительской опеки

Помимо этого, автор раскрывает проблему отцов и детей. Небольшой эпизод, повествующий о родителях пескаря, показывает, как пагубно родительское воспитание может сказаться на будущем ребенка. Чрезмерная опека, попытки «загрузить» свой опыт в сознание нового поколения приводят не только к тому, что молодежь начинает страшиться реальной жизни, испытаний, но отказывается от полноты бытия и наслаждений.

Так, Салтыков-Щедрин коснулся философского вопроса о счастье и смысле жизни. Автор считает, что их суть не в количестве прожитых лет, а в простых человеческих вещах: дружбе, близких людях, развлечениях, любви.

«Премудрый пескарь»: жанр и композиция

Чтобы емко выразить свои идеи, Салтыков-Щедрин выбрал для «Премудрого пескаря» необычный жанр — сатирическая сказка. На это указывают особенности произведения:

- С одной стороны, в нем много фантастики. Автор использует аллегорические образы рыб, чтобы на их примере донести основную мысль.

- В то же время это пародийные образы, ведь изначально созданы, чтобы высмеять реальных политических фигур.

- Основной сатирический прием, который использует писатель, кроется в названии сказки. Салтыков-Щедрин не зря нарочито часто называет главного героя «премудрым». Этим он лишь подчеркивает его глупость и слепую самоуверенность.

Особенности композиции «Премудрого пескаря» автор подсмотрел в народных сказках. Он ведет повествование логично и последовательно:

- Произведение начинается с экспозиции. В ней читатель знакомится с главным героем пескарем, узнает о его родителях.

- Вступление плавно перетекает в завязку: отец-пескарь дает сыну наставления о том, как правильно жить.

- С развитием сюжета читатель узнает, как сложилась жизнь пескаря после смерти отца и матери. Постепенно герой приходит к осознанию, что жил напрасно.

- В развязке пескарь умирает.

Произведение заканчивается своеобразной моралью: пескарь, который более столетия вел трусливый, затворнический образ жизни, на старости лет никому не нужен, даже хищникам, которые так долго за ним охотились.

Рассказ не зря внесен в школьную программу: он поможет юным читателям задуматься о смысле жизни и выборе. Однако взрослым также удастся почерпнуть в нем мудрость. И, пожалуй, именно в этом и состоит уникальность творчества Михаила Салтыкова-Щедрина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1885108-premudryj-peskar-kratko-soderzanie-i-analiz/

История создания сказки

В 1882 году правила жесткая цензура, убирающая все произведения, которые обличали действующую власть. Салтыкову-Щедрину необходимо было создать такую сказку, чтобы ее опубликовали. Тогда и появляются сатиристические сказки. Тема для создания произведения появилась после покушения на Александра II людьми из “Народной воли”. Все интеллигентное общество промолчало, авторы писали “в стол”, вслух не обсуждалась власть, чтобы сохранить хоть какую-то свободу. Михаилу Евграфовичу не нравилось такое “замалчивание”, но и открыто он не мог об этом говорить. После создания сказки “Премудрый пескарь” в 1883 году в свободной газете эмигрантского происхождения “Общее дело” сказка была опубликована в разделе сказок для детей изрядного возраста.

Основные темы

Бездействие и трусость — две основных темы сказки “Премудрый пескарь”. Реакция соотечественников-либералов высмеивается Салтыковым-Щедриным в самых жестоких аллегорических сравнениях. Главный герой — пескарь. Рыба-либерал живет сам по себе, незаметно для окружающих, думая, что чем она будет менее заметна, тем лучше будет ее жизнь. Пескаря этой жизненной позиции научили родители, которые на собственном примере доказали, что залог долгой жизни — жить тихо и спокойно. Но в том обществе, в котором живет пескарь, это не удастся. Прячась в свои домики и норки, не удастся не вмешиваться в происходящее. В названии сказки присутствует сатиристическое отношение автора к пескарю. Мудрость пескаря — поверхностная, он слишком много думает, и от этого считает себя умным и мудрым. Но приставка “пре”, добавленная Салтыковым-Щедриным, указывает на значение “слишком” или “чересчур” умным. Думы пескаря ни к чему не приводят, а только лишь усиливают страх. Автор указывает нам в сказке, что могут быть такие же пескари и среди людей, которые и вино не пьют, и в карты не играют, и за девушками не ухаживают. Про таких людей и писалась сказка. Салтыков-Щедрин негативно относится к тем людям, которые боятся жить. Автором поднимается тема евангельского происхождения, где человек закапывает свой талант в землю. Михаил Евграфович предостерегает нас от пустой жизни, дает наказ не только младшему поколению, но и взрослым — необходимо продумывать свой финал жизни. И только ваш выбор — будет этот финал достойным и счастливым в кругу семьи или одиноким и унылым в сырой, не пропускающей свет норе.

Композиция

Произведение написано по канонам фольклорных сказок. Сказка начинается со вступления, где проводится основная идея сказки — живи так, чтобы ни в суп не попасть, ни быть съеденным щукой. Экспозиция сказки — знакомство читателя с главным героем, устоями его жизни. Завязкой произведения стали рассказы отца пескаря и жизнь главного героя после смерти своих родителей. Пескарь — хороший сын, он следует заповедям своего отца, но доводит их до апогея. Пескарь перестает выходить из своей норы ночью. Случалось так, что из-за страха он мог просидеть несколько дней без еды. Главный герой практически ни с кем не общался.

Важно! В сказке есть события, являющимися композиционными точками. Это встречи с раком и щукой, когда пескарь испытывал наиболее высокое эмоциональное напряжение.

Кульминация — раздумья пескаря уже перед смертью. Он только сейчас понял, что весь его страх приводит к скучной и неинтересной жизни, а самое главное — при таком образе жизни у него никогда не будет потомства. Пескарь все дрожал и боялся, но теперь он хотел что-то изменить. Тем не менее слабоволие не позволило ему что-то изменить. Пескарь исчезает, и автор в такой трагической развязке подчеркивает, что никто не знает, как исчез главный герой, потому что никому не было до него дела.

Особенности жанра

Сатиристическая сказка — ответ писателей на жесткую редакцию произведений. Сатирики обличали пороки людей, вождей и целых эпох, не боясь редактуры, ведь жанр сказки подразумевал иносказательность, и именно этот факт позволял наделить животных, рыб и птиц “волшебными” свойствами человека.

Важно! Гипербола — основная особенность сказок Салтыкова-Щедрина, он доводил пороки человека до абсурдности. Это помогало читателю понять, что более мелкие проступки могут привести к определенному исходу событий.

Таким образом, детская, с первого взгляда, сказка при детальном рассмотрении становится глубоким и сильным произведением с философской идеей и посылом будущему поколению.

Республиканский тур

Всероссийского открытого конкурса

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Национальное Достояние России»

Направление: литературоведение

Название: Фольклорные традиции

в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Автор: Плеханова Алёна

МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №1»

им. Д.Жанаева

Руководитель: Иванова М.И.

учитель русского языка и литературы

2016

Оглавление:

I Введение…………………………………………………………….1

II Основное содержание: ……………………………………………. 2

1. Связь произведений сатирика с устным народным творчеством.

2. Использование пословиц и поговорок в сказках.

3. Формирование эзопова языка Салтыкова-Щедрина на основе пословиц и поговорок.

4. Трансформация народных сказок в произведениях писателя.

III Заключение …………………………………………………………14

IV Список литературы …………………………………………………15

V. Приложение…………………………………………………………16

Введение

В рамках программы по литературе в школе изучаются сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. При чтении сказок я обратила внимание на то, как много фольклорных элементов использует автор в своих произведениях. Это пословицы и поговорки, сказочные зачины и концовки. Но на уроках мы изучили несколько сказок. И я решила исследовать другие сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина и выявить, в них фольклорные элементы.

Сказки Салтыкова-Щедрина своеобразно интерпретируют фольклорные традиции. Связь с устным народным творчеством характеризует многие произведения сатирика. Он в совершенстве владел народной речью, нередко обращался к жанру сказки. Сатирическое начало, столь характерное для фольклора, было близко художественному сознанию М.Е.Салтыкова-Щедрина. Писатель не только опирается в своём творчестве на пушкинские традиции, но и развивает их, подмечая и воплощенные в фольклоре великие возможности народа, и черты косной, отсталой идеологии крепостного раба.

Многое в фольклоре органически близко Щедрину, и прежде всего – нравственные идеалы, которые отражают внутренний строй сказки.

Чернышевский писал о народной поэзии: «… Она вообще полна жизни, энергии, простоты, искренности, дышит нравственным здоровьем».

Эти черты присущи и сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Основное содержание

В 1869 году Щедрин задумал издать книгу для детей. Туда он хотел включить свои первые сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик»). Однако, задумав создать цикл «Для детей», Щедрин имел в виду иного адресата. Говоря о замысле писателя, необходимо вспомнить о произведении, получившие в те годы большой резонанс, — романе Тургенева «Отцы и дети».

Щедрин адресовал задуманный им цикл демократическому читателю, оппозиционно настроенным «детям», противопоставленным либерально-дворянским «отцам». Но при этом он обращался и к молодому поколению России в целом, а значит – и к тому «маленькому русскому дитяти», в колыбель которого должна попасть всеми отвергнутая совесть («Пропала совесть»).

Связь с устным народным творчеством характеризует многие произведения сатирика. Он в совершенстве владел народной речью, нередко обращался к жанру сказки («Торжествующая свинья, или разговор свиньи с Правдой» из цикла «За рубежом», «Сказка о ретивом начальнике» и «Злополучный пескарь» из «Современной идиллии»). Сказочные мотивы органически вплетаются во многие произведения Щедрина, написанные в иных жанрах. Так, в сатирическом цикле «Пестрые письма» своеобразно использован традиционный сказочный сюжет – похищение человека медведем. Здесь повествуется о том, как статский советник Передрягин попал в медвежье царство, обитатели которого хотели с помощью опытного чиновника завести у себя конституцию.

Сатирическое начало, столь характерное для фольклора, — «веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» — все это было органически близко художественному сознанию Щедрина. И все это живо воплотилось в его сказках.

В своих сказках Салтыков-Щедрин опирается на пушкинские традиции. Но если для Пушкина (как для первооткрывателя) в фольклоре важно было главным образом все то, что свидетельствовало о душевной силе и величии народа, то Салтыков-Щедрин подмечает и воплощенные в фольклоре великие возможности народа, и черты косной, отсталой идеологии крепостного раба. Это можно показать на примере того, как Щедрин использовал пословицы и поговорки.

И герои сказок, и сам повествователь нередко используют пословицы и поговорки. Сатирику внутренние близок самый дух пословиц: присущие им едкая ирония, юмор, насмешка, остроумное уподобление разнородных явлений. «Я люблю иногда прибегать к русским пословицам, потому что они ко всему как-то прилаживаются», — говорил Щедрин. И действительно, пословицы и поговорки в его произведениях всегда «прилаживаются» к стилю авторского повествования. Они срастаются и с его персонажами, воспроизводят их психологию, их характер. Вот, например, поговорки «премудрого» пескаря: «помаленьку да полегоньку», «гляди в оба».

Особенно часто Щедрин обращался к пословицам, в которых народ осуждал несправедливо устроенное общество. Например: «Правда не ворона – за хвост ее не ухватишь» («Ворон-челобитчик»), «Один тяготы несет, а другой песенки поет», «Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись» («Соседи»).

Сюжеты некоторых сказок рождаются из подобных пословиц: «На то щука в море, чтоб карась не дремал» («Карась-идеалист»), «Рабочий конь на соломе, пустопляс – на овсе» («Коняга»).

На основе аналогичных пословиц и поговорок формируется зачастую и эзопов язык Щедрина. Вот, например, образцы эзоповских речений из сказки «Вяленая вобла»: «Откуда у тебя такая ума палата взялась? – обращаются к вобле запуганные либералы. – Ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!» И в другом месте о ретроградах: «Если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог – могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду?»

Острым оружием в руках сатирика становятся и такие пословицы, которые рождены в рабстве, в неволе: «Стыд глаза не выест!» («Либерал»), «У барина заботушка много, а холопу за барином горюшка нет» («Орел-меценат»).

Один из Пустоплясов так объясняет живучесть и покорность Коняги: «Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирненько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой». И вяленая вобла, лишившись разума и совести, «не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь – людей насмешишь и т.п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут».

Щедрин создавал свои сказки с целью пробуждения народного самосознания. Поэтому он отвергал в фольклоре все, что мешало решению этой задачи. Писатель, который непосредственно обращается к народу, утверждал Щедрин, должен постичь «народную мысль», подняться до понимания «кровной народной нужды». Народ «требует знаний, и только знаний… Тут более, нежели где-нибудь, требуется строго научный взгляд на вещи».

Поднять народ до уровня передового революционного сознания – вот цель писателя истинно народного. Никакого упрощения сложных общественных и философских вопросов. Серьезное художественное исследование народной жизни во всех ее проявлениях. Язык – не подделка под народный, но народный в самой своей основе – таковы принципы, определившие художественную структуру щедринских сказок.

Многое в фольклоре органически близко Щедрину, и прежде всего – нравственные идеалы, которые определяют внутренний строй сказки. Именно «нравственное здоровье», которым они проникнуты, вызывает непримиримое отношение к нравственным болезням, остроту сатирических обличений.

Приверженность писателя-сатирика к «великому делу любви» чутко уловил Л.Толстой. «У Вас есть все, что нужно, — писал он Щедрину сжатый, сильный, настоящий язык, характерность… и по содержанию – любовь и потому знание истинных интересов жизни народа».

То, о чем так точно сказал Л.Толстой, сближает сказки Щедрина с народными. Но есть между ними и существенная разница. Народ в сказках выражал свои ожидания и чаяния, свои мечты. Сатирик переключает повествования из сферы мечты о победе добра и справедливости в реальный план. В его сказках торжествует не добро, а зло. Эта трансформация сказки отвечала просветительским задачам писателя: он стремился открыть глаза читателям, помочь им трезво взглянуть на реальную действительность.

Нам с детства знакомы сказки об Иванушке-дурачке. Они не однородны. Сказки бытовые, проникнутые легким юмором, рисуют незадачливого героя, делающего все невпопад. Но в сказках волшебных Иван-дурак иной. Он всегда оказывается умнее, добрее, смелее умных братьев, побеждает их, царя, других противников.

В сказке Щедрина «Дурак» Иванушка и похож и непохож на сказочного героя. В начале сатирик как будто вводит нас в традиционный мир сказки: «В старые годы, при царе Горохе это было…» И далее мы узнаем, что у умных родителей родился сын дурак. Как и герой волшебной сказки, на самом деле он не глупее, а лучше других. Но события развиваются скорее в духе сказки бытовой: все у Ивана получается нескладно и неладно. Однако веселый юмор народной сказки сменяется трагедией.

Перед нами «дурак особенный, за которого, того и гляди, перед начальством ответить придется». Он не принимает морали того общества, где живет, не способен понять ни истории этого общества, ни его законов, ибо они противоречат главной потребности доброй души: «утешить, помочь». Поэтому и учитель Ивана, и исправник, и папочка видят в его словах и поступках лишь проявление неблагонадежности. Кончаются дурачества Иванушки его таинственным исчезновением. Очевидно, он попадает туда, куда Макар телят не гонял… Горестно звучит финал сказки: вернувшись через много лет домой, «он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? Что видел?.. Пришел он домой и замолчал».

Казалось бы, Щедрин незнаком светлый оптимизм фольклора. Но это не так. Исконно народное стремление к правде и вера в ее конечное торжество освещают даже самые мрачные страницы произведений сатирика. Вот, например, концовка сказки «Гиена»: «…Изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое! Все, словно непроницаемым пологом, навсегда заслонено ненавистническим, клеветническим, гиенским! Но это – громадное и преступное заблуждение. «Человеческое» никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало «гиенское», продолжало гореть. И впредь оно не погибнет и не перестанет гореть – никогда!»

Так в сказках Щедрина воплощается «нравственное здоровье», присущее сказке народной. Меняется лишь ракурс рассмотрения жизненных явлений. Соответственно меняется и роль фантастики в сказке.

Чудесное, волшебное в фольклоре может быть источником и зла, и добра. Но чаще волшебные предметы, животные, наделенные чудесными свойствами, иногда даже сама баба-яга помогают герою победить враждебные силы. Такого рода ситуаций мы не найдем у Щедрина. Волшебство в его сказках – это всегда те злые чары, которыми обладает «гиенское», это «заурядное, жестокое пошехонское волшебство». Человеческая личность не ограждена от самых страшных неожиданностей. Поэтому сатирик зачастую даже не считает нужным (в отличие от народной сказки) мотивировать, объяснять чудесные события. Генералы очутились на необитаемом острове просто так, непонятно почему: «по щучьему велению, по моему хотению», — иронически переосмысляет сатирик традиционную сказочную формулу. Столь же неожиданно в сказке о диком помещике поднялся мякинный вихрь – и мужики унеслись неведомо куда, оставив глупого помещика без верных Сенек. Их возращение не более мотивировано.

Огромный жизненный материал, вошедший в сферу щедринских сказок, как бы расширяет их жанровые границы. Да и традиционные фольклорные жанры существенно меняются под пером сатирика. Из волшебной сказки он берет лишь некоторые мотивы, образы, ситуации – и то сравнительно редко, переосмысляя их на свой лад. В «Диком помещике», например, происходит часто встречающееся в народной сказке превращение человека в зверя: одичавший помещик с головы до ног оброс волосами, «а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный». По-иному, более «прозаично», в отличие от народной сказки, рисуются здесь таинственное исчезновение крестьян, полет через губернский город «отроившегося роя мужиков». Эти фантастические эпизоды сатирик использует как приемы иносказания: так, в сказке «Дикий помещик» отражены отношения помещиков и крестьян после отмены крепостного права.

Меняются у Щедрина и сказочные персонажи. К примеру, чудесный обладатель «недреманного ока» превращается в Прокурора Куролесыча, который невинных людей загоняет в кутузку.

Переосмысляются и традиционные сказочные формулы. Скажем, если баба-яга обычно говорит: «Фу-фу-фу, русским духом пахнет», то дикий помещик жалуется на то, что в его поместьях пахнет мужицким духом. Иной, сатирический смысл приобретает сказочная концовка в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»: «…Оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!»

Обращается Щедрин и к жанру бытовой сказки. И тут он не копирует фольклорных образцов, а вполне свободно обходится с ними, подчиняя материал своему замыслу. Так, близка к бытовой народной сказке о богатом и бедном братьях (или соседях) сказка «Соседи». Но судьбы щедринских героев Ивана Богатого и Ивана Бедного складываются совсем не так, как в народной сказке: бедняк не становится богатеем и даже не помышляет о том, чтобы изменить свою жизнь. И поведение их ничем не напоминает поведения сказочных персонажей: Ивана Богатый выступает в роли лжефилантропа, а Иван Бедный безропотно трудится в поте лица и «все-таки пустые щи не сходят у него со стола». Значительная часть сказок Щедрина восходит к жанру сказок о животных. Вместе с тем они перекликаются и с баснями Крылова, которые в свою очередь питала фольклорная традиция.

Но сказочные и басенные волки, медведи, зайцы существенно меняются в произведениях сатирика. Сравним хотя бы образ мишки косолапого из народной сказки («Три медведя», «Липовая нога», «Теремок»), из басен Крылова («Квартет», «Пустынник и Медведь», «Медведь у пчел») со щедринскими Топтыгиными из сказки «Медведь на воеводстве». Сохраняя общие черты сказочного и басенного медведя, глуповатого увальня, иногда жестокого, но чаще смешного простака, Щедрин насыщает этот образ острым политическим содержанием. Его Топтыгины – воплощение деспотической власти, административного рвения.

Вот, например, рассказ о Топтыгине 3-м: «Прибыл он в трущобу на своих двоих – очень скромно. На официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег». Наличие двух планов – «животного» и «человеческого» — обнажает иносказательный смысл сказки. Ведь сама возможность совмещения этих планов доказывает «звериную» сущность царских сановников.

Власть орлов, львов, медведей, щук над воронами, зайцами, карасями в сказках Щедрина безгранична. Эти хищники пожирают «внутренних супостатов», громят типографии, университеты. В отличие от народной сказки о животных, где обычно слабые оказываются хитрее, изворотливее сильных, щедринские волки и медведи всегда торжествуют над беззащитным зверьем.

Двуплановость сказок Щедрина определяет и особенности их языковой структуры. Язык сатирика – нерасторжимый сплав разнородных элементов. В сказке «Премудрый пискарь» такие характерные для произведений народного творчества выражения, как ума палата, на ус намотал, ни жива ни мертва и др., соседствуют со словами, почерпнутыми из публицистики (достойные граждане, общественность, умеренно-либеральный), из бытовой речи «просвещенных» обывателей (жуировать, делать моцион и т.п.).

Сочетание разных лексических пластов в сказках Щедрина не создает стилистического диссонанса, ибо для сатирика народная речь не чужеродная стихия. Она в такой же мере его собственная, близкая ему по духу, как и язык книжной литературы. Возникает некий органический сплав, и совмещение в нем разных языковых элементов выполняет определенную художественную функцию: обнажает условность, иносказательность повествования, создает комический эффект. «Пестрота» художественной речи писателя-сказочника связана еще с одной особенностью его повествовательной манеры, на которой важно остановиться. В каждой из щедринских сказок мы слышим, как правило, несколько голосов. Чтобы различить их, задумаемся над вопросом: каким предстает перед нами повествователь, в этих сказках? Он может надеть на себя маску лукавого сказителя, прикидывающегося простаком, но на самом деле совсем не наивного. Он может появиться и без этой маски, и тогда мы услышим гневный или скорбный голос повествователя, во многом раскрывающего позицию сатирика. Мы можем услышать и голоса разных персонажей сказки, по-разному оценивающих события. Таким образом, рассказчик в сказках Щедрина многоликий. Он обладает удивительным даром перевоплощения, меняя точку видения происходящего, характер его оценки. Причем разные голоса в щедринских сказках не просто чередуются, а нередко звучат одновременно, словно бы накладываются друг на друга. Отсюда и стилевое многообразие, и сплетение разных лексических пластов.

Вслушаемся в текст любой из сказок. Вот, например, начало «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Это повествование от лица рассказчика, без сомнения, отражающего взгляды самого писателя: «Жили да были два генерала… Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воплотились и состарились, следовательно, ничего не понимали».

Но по мере развития действия начинают звучать и другие голоса. Чей это голос: «Под деревом, брюхом кверху подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы»? Ну, конечно же, так думают и говорят генералы. В форме несобственно прямой речи от их лица ведется рассказ о поимке мужика. А в словах: «И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися!» — повествователь передает и мысли мужика. Но какая же горькая ирония слышится в этом сочетании разных голосов, в том, что не только генералы мужика величают тунеядцем, но и сам мужик сознает себя «лежебоком» и почитает за честь ублажать строгих генералов! Многоликость рассказчика раздвигает рамки сказки, освещает разные грани сложных, запутанных жизненных явлений.

«Премудрый пискарь» — сказка. Традиции жанра соответствует уже само название: в русской народной сказке им часто служит имя либо постоянное нарицательное наименование главного героя, сопровождаемое характеризующем эпитетом, например: «Жадная старуха», «Кощей Бессмертный», «Вороватый мужик» и др., причем в ряде сказок этот эпитет указывает на умственные способности персонажа: «Иванушка-дурачок», «Мудрая дева», «Мудрая девица и семь разбойников», «Елена Премудрая», «Морской царь и Василиса Премудрая».

Здесь мы найдем и сказочный зачин («Жил-был пескарь…»), и характерные сказочные формулы («ни в сказке сказать, ни пером описать», «жить да поживать»). Как и следует сказке, произведение насыщено разговорной и просторечной лексикой: приголубить, вцепишься, чуть не угодил, в хребет впиться, разомлел, поддают, тошно, присмиреет, глянул, промыслит, хоронится, мелюзга, повывелось, шмыгают и т.д.; хайло, задаром, шваркнет, пущай, шабаш, остолоп, срамец и т.д.

Изобилует текст и разговорными фразеологическими единицами:

смотри в оба, ума палата, умом раскидывать, свой брат, счет потеряли, страхов натерпелся, как полоумная, во все лопатки, ни жива ни мертва, на ус намотал, бог даст, хлеб-соль водили и др.;

Если следовать традиционной классификации сказочных жанров, то «Премудрый пескарь» на первый взгляд сказка о животных. Главный персонаж и его окружение – рыбы: пескари, окуни, щуки, голавли, плотва, лещи – и прочие речные обитатели: рак, водяная блоха и т.д. Жизнь в реке течет по своим законам: сильный нападает на слабого, защитой каждый сам себе служит. А главный враг у всех один, общий – человек, со всякими «каверзами»: неводами, сетями, норотами и даже удой.

Финал сказки чрезвычайно выразителен. Он построен на приеме обманутого ожидания. Читатель с интересом следит за ходом событий и изменения эмоционального настроя премудрого пескаря. Сначала – «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»; затем – «Слава тебе, господи, жив!», «Слава богу, кажется, жив!»; наконец – «Слава богу, я своею смертью помираю, так же как умерли мать и отец». От всех этих мыслей пескарь испытывает удовольствие. Однако, оглянувшись на прожитую жизнь, он с ужасом увидел, что лишь «жил и дрожал – только и всего», что к концу жизни он подошел «незрячий, изможденный, никому не нужный» и что голодная смерть становится желанным избавлением от бесполезного существования. Читатель ждет конкретной развязки истории премудрого пескаря, но она не наступает. Пескарь незаметно исчезает, и обстоятельства его исчезновения остаются неизвестными. Как говорит автор, «свидетелей этому делу не было». Такая неожиданная концовка позволяет еще раз подчеркнуть бессмысленность жизни персонажа, «премудрость» которого превратилась в глупость. В соответствии с этим и сам эпитет премудрый воспринимается не как «очень мудрый, умудренный жизнью», а как «перемудривший, переоценивший свои умственные способности и наделавший вследствие этого глупостей».

Сказки Щедрина – итог творческой деятельности писателя, которая на протяжении нескольких десятилетий была проникнута стремлением «услужить народу по письменной части»,

Написанные для демократического читателя, защищающие кровные интересы народа, сказки развивают и своеобразно интерпретируют фольклорные традиции.

В заключение хочется добавить, что высказанные писателем в сказках мысли современны и сегодня.

Заключение

Связь с устным народным творчеством характеризует многие произведения сатирика. Сказочные мотивы органически вплетаются во многие произведения Щедрина, написанные в иных жанрах.

Сатирическое начало, столь характерное для фольклора, — «веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» — все это было органически близко художественному сознанию Щедрина. И все это живо воплотилось в его сказках. В своих сказках Салтыков-Щедрин опирается на пушкинские традиции. Писатель подмечает не только воплощенные в фольклоре великие возможности народа, но и черты косной, отсталой идеологии крепостного раба. Это можно показать на примере того, как Щедрин использовал пословицы и поговорки.

Сатирику внутренние близок самый дух пословиц: присущие им едкая ирония, юмор, насмешка, остроумное уподобление разнородных явлений.

На основе пословиц и поговорок формируется зачастую и эзопов язык Щедрина.

Щедрин создавал свои сказки с целью пробуждения народного самосознания. Поэтому он отвергал в фольклоре все, что мешало решению этой задачи. Писатель, который непосредственно обращается к народу, утверждал Щедрин, должен постичь «народную мысль», подняться до понимания «кровной народной нужды».

Многое в фольклоре органически близко Щедрину, и прежде всего – нравственные идеалы, которые определяют внутренний строй сказки. Именно «нравственное здоровье», которым они проникнуты, вызывает непримиримое отношение к нравственным болезням, остроту сатирических обличений.

Литература

1. Савенкова Л.Б. Лингвистический анализ сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». 1995 год.

2. Салтыков-Щедрин М.Е.История одного города; Сказки. – М.: Правда, 1984. – 400с.

3. Шнеерсон М.А. – Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. – М.: «Просвещение», 1976 год. – 286с.

Приложение.

|

Название сказки |

Фольклорные элементы (пословицы, поговорки, сказочные зачины и концовки) |

|

«Премудрый пискарь» |

Жил-был пискарь; Хлеба-соли не водит…; на ус намотал; ни жива ни мертва; ума палата; помаленьку да полегоньку; гляди в оба; ни в сказке сказать, ни пером описать; жить да поживать. |

|

«Вяленая вобла» |

Жить да поживать. Уши выше лба не растут; всю жизнь разбирай – всего не разберешь; с Макаром телят не гоняющим; ежовые рукавицы; если б не угрожали согнутием в бараний рог; бог даст; тише едешь, дальше будешь; маленькая рыбка лучше, чем большой таракан; поспешишь – людей насмешишь. |

|

«Орел — меценат» |

У барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет; |

|

«Соседи» |

В некотором селе жили два соседа; сколько ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом – ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится. Один тяготы несет, а другой песенки поет; живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись. |

|

«Коняга» |

Рабочий конь на соломе, Пустопляс – на овсе; |

|

«Карась-идеалист» |

На то щука в море, чтоб карась не дремал. |

|

«Ворон-челобитчик» |

Правда не ворона – за хвост ее не ухватишь» |

|

«Либерал» |

Стыд глаза не выест! |

|

«Дурак» |

В старые годы, при царе Горохе это было… |

|

«Дикий помещик» |

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик |

|

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». |

Жили да были два генерала…; он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!; по щучьему велению, по моему хотению. |

Конспект урока по литературе:

«Своеобразие сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Премудрый пескарь»

Цель: развитие исследовательской

компетенции и ассоциативного мышления студентов на примере сатирической сказок

М.Е. Салтыкова-Щедрина, обучение работе в группах и сопоставительному анализу

произведений, обогащение речи студентов изобразительно-выразительными

средствами языка; способствование овладению студентами

коммуникативной и информационной компетенциями; развитие познавательного интереса

и творческой активности при индивидуальной и групповой работе.

Методы

обучения: словесный, наглядный, практический,

частично-поисковый, групповой, методы

контроля и самоконтроля.

Тип

урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений

Оборудование: доска, проектор, раздаточный материал для учащихся

Ход урока:

I. Организационный момент.

Преподаватель:

Долгожданный

дан звонок –

Начинается

урок!

Тут раздумья

и задачи,

Затеи,

мысли- всё для вас!

Пожелаем

всем удачи –

За

работу, в добрый час!

Добрый день! Надеюсь, что вы пришли с

хорошим настроением и готовы к работе и творчеству.

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности студентов.

Преподаватель:

Вы ещё

находитесь в начале жизненного пути и начинаете делать первые несмелые шаги в

этой жизни. Вы (осознанно или не очень) выбрали учебное заведение, осваиваете профессию)

… Вся наша жизнь — это дорога, путь; каждому отмерено определённое расстояние.

Важно, куда ты идёшь, как шагаешь, кто рядом с тобой, что ожидает тебя в финале

путешествия… (приложение 1, слайд 1). Каждому из вас хотелось бы прожить

так, чтобы не делать ошибок, или же ошибаться минимальное количество раз. Для

этого нужно уметь делать выбор. Можно ли научиться выбирать и как вам в этом

нелёгком деле может помочь литература? (на примере героев произведений можно

понять, как нужно поступать, что такое добро и зло).

Сегодня

на уроке вы сможете научиться принимать решения и верно выбирать жизненные

ориентиры.

К тому

же, на уроке вы сами будете делать выбор и решать, какую оценку вам можно

поставить за выполнение определённых видов работы. Обратите внимание на

оценочные листы, лежащие на столах. По мере выполнения работы не забывайте

ставить себе оценки.

Видео

«В мире много сказок» (приложение 2)

Вы

видите на экране иллюстрации знакомых вам с детства сказок. Нам предстоит

прикоснуться к миру детства и вспомнить все те уроки мудрости, которые вам

передавали родители и бабушки, рассказывая сказки. И сегодня вы познакомитесь с

новой для вас сказкой, которая тоже даст вам определённый урок.

Сказка

поможет вам самоопределиться и разобраться в себе. Именно сказке мы и посвятим

сегодняшний урок.

Запишите,

пожалуйста, в свои тетради дату и тему урока ««Своеобразие сказки М.Е.

Салтыкова- Щедрина «Премудрый пескарь»» (приложение 1, слайд 2).

Для начала мне

хотелось бы прочитать вам стихотворение Леонида Мартынова «След».

А ты?

Входя

в дома любые —

И в

серые,

И в

голубые,

Всходя

на лестницы крутые,

В

квартиры, светом залитые,

Прислушиваясь

к звону клавиш

И на

вопрос даря ответ,

Скажи:

Какой

ты след оставишь?

След,

Чтобы

вытерли паркет

И

посмотрели косо вслед,

Или

Незримый

прочный след

В чужой

душе на много лет? (приложение 1, слайд 3)

Как вы

думаете, о чём пойдёт речь сегодня на уроке? (о смысле жизни, о целях жизни, о

людях).

Сформулируйте

цель нашего урока (понять, как нужно вести себя, как жить при помощи сказки).

III. Актуализация знаний.

Сегодня

на уроке мы будем рассматривать вопрос, над которым бьется человечество с тех

пор, как выделило себя из животного мира и человек стал осознавать себя

существом социальным. Вопрос таков: в чем смысл жизни? И поможет нам

задуматься, а кому-то и ответить на этот вопрос, как вы уже сами догадались,

сказка. Ведь именно со сказки в детстве вы начинаете знакомство с литературой,

с культурой, с правилами поведения, законами жизни.

С

детства нам хорошо известны слова Пушкина: «Сказка — ложь, да в ней — намёк,

добрым молодцам урок». Да вот незадача — немногие могут похвастаться сегодня

ясным пониманием того, на что намекает та или иная сказка, чему она учит, да и

нужна ли она вообще на данный момент.

Вспомните

и назовите сказки, которые вам в детстве рассказывали мамы и бабушки (

«Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Лиса и Заяц» и др.).

Как вы

думаете, чему учат данные сказки?

Сегодня

вам предстоит узнать новые для вас сказки- сказки писателя М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Знакомство с художественным миром сказок писателя я предлагаю вам

начать со сказки «Премудрый пескарь» (приложение 1, слайд 4)

СКАЗКА

— один

из видов народной повествовательной

литературы: произведение, в

котором идет

речь о вымышленных событиях, иногда фантастического характера. (Определение на

слайде, записывают в тетради) (приложение 1, слайд 5)

Познакомимся

с содержанием сказки Салтыкова- Щедрина «Премудрый пескарь». (приложение 1,

слайд 6). Но прежде чем знакомиться с сюжетом, обратите внимание на

проблемные вопросы, на которые мы должны ответить в конце урока.

Целеполагание

через постановку проблемных вопросов (приложение

1, слайд 7)

— Каким

должен быть человек ХХI века?

Постарайтесь разобраться,

Как Щедрин – сатирик смог

Через слово, через образ

Высмеять любой порок.

Чтение сказки по ролям подготовленными

студентами на фоне музыки.

Тексты сказки на столах- приложение 3.

Хочется

понять, случаен или закономерен в замысле писателя образ мелкой рыбешки? Почему

пескарь? Как автор изображает пескаря?

(Рыбка

— новый герой для сказки. Это молчаливое существо. Пескарь изображён

трусливым).

Образ мелкой, жалкой рыбешки, беспомощной и трусливой,

как нельзя лучше характеризует дрожащего обывателя. К тому же есть старая

поговорка: “Молчит как рыба”. Щедрин приписывает рыбе человеческие свойства и

вместе с тем показывает, что человеку присущ” “рыбьи” черты.

Подберите синонимы к слову

«премудрый». (Умный, мудрый, башковитый, толковый и т.п.)

А какие антонимы? (Глупый,

бестолковый, несообразительный, дурак.)

И хотя называет

Салтыков-Щедрин своего героя «премудрым», но какой смысл вкладывает в это

слово? (Иронический, насмешливый, язвительный.)

Не впервые мы сталкиваемся

в художественных произведениях с эпизодом, когда родители дают своим детям

заветы, как жить. Вспомните, в каких? Какие заветы? («Капитанская дочка» А.С.Пушкина: «Береги честь смолоду», «Горе от

ума» А.С.Грибоедова: «Угождай всем людям без изъятья», «Мертвые души»

Н.В.Гоголя: «Береги копейку, она все прошибет»).

А какой наказ дали пескарю? («Гляди в оба…»)

Итак, главный мотив

пескариного завета — предостерегающий от массы жизненных опасностей и невзгод,

призывающий заботиться о себе, о собственной своей сохранности и благополучии.

Кого же высмеивает

Салтыков-Щедрин в этой сказке? (Безразличных,

равнодушных людей.) Каков их главный порок? (Равнодушие.)

IV. Обобщение и систематизация знаний.

Студентам

предлагается поработать в группах над особенностями жанра сказки

Салтыкова-Щедрина.

Режиссёр

Караваев Валентин в 1979г. снял мультфильм по сказке Салтыкова-Щедрина. Я

предлагаю вам посмотреть отрывок из мультфильма (приложение 4) и

ответить на вопрос:

1)

1 группа: Для кого предназначены сказки Салтыкова-Щедрина

и литературные, народные сказки? (для детей изрядного возраста)

2

группа: Чему поучают литературные, народные сказки, а

какую функцию выполняют сказки Салтыкова — Щедрина? (народные сказки учат

добру, высмеивают человеческие пороки, а у Салтыкова –Щедрина в первую очередь

обличается устройство общества, пороки социальных классов). (приложение 1,

слайд

2)

Задание: прочитайте пословицы, какие их них выражают жизненную позицию пескаря?

Выберете самую подходящую и объясните свой выбор

(приложение 1, слайды 9-10)

(работа в группе)

Группа

№ 1

Пословицы

1.

Хочешь жить – умей вертеться.

2.

Моя хата с краю.

3.

Иди вперед, а оглядывайся назад.

4.

Берегись бед, пока их нет.

5.

Живи ни шатко, ни валко, ни на сторону.

6.

Осторожность – лучше прибыли. (Украинская)

7.

Береги себя пуще глазу.

8.

Бесстрашному счастье помогает. (Хакасская)

9.

Жизнь не ждёт – проходит. (Марийская)

10.

Был, не был, а и след заглох.

Группа

№2

Пословицы

1.

Береженого и Бог бережет

2.

Будь ниже травы, тише воды.

3.

Голова не карниз, не приставишь.

4. Не

разжевав, вкусу не узнаешь.

5.

Глупец и на родине в плен попадает. (Китайская)

6.

Все родятся людьми, да не все ведут себя по человечески. (мордовская)

7.

Важно, не сколько долго, а сколько хорошо ты прожил. (Греческая)

8.

Уши выше лба не растут.

9. С

сильным не борись.

10.

По рогожке следует протягивать ножки.

(ответы

студентов)

Преподаватель:

Зачем автор смешивает сказочное и реальное? (Подчеркивая связь сказки с

реальной действительностью, Салтыков-Щедрин и здесь соединяет элементы

фольклорной речи с современными понятиями).

V. Применение знаний и умений.

Преподаватель:

Сказка ложь да в ней намёк, добрым молодцам урок. Именно со сказки у ребенка

начинается знакомство с миром человеческих взаимоотношений и с окружающим миром

в целом. Через сказку ребёнок познает свое место в этом мире, получает первые

представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и трусости. Именно

сказки в доступной форме объясняют малышу, что такое хорошо и плохо,

закладывают моральные и социальные ценности. Сказки Салтыкова- Щедрина- это

сказки нового типа, но со старой, вечной моралью. Актуальна ли в наше время

сказка, написанная в ХIХ веке? Давайте обратимся к

таблицам на ваших столах и, анализируя текст, заполним таблицу. У вас есть 3

минуты на работу с таблицей.

(приложение

1, слайд 11-12)

Актуальность сказок М.Е. Салтыкова- Щедрина

|

Вопросы для анализа |

Мои размышления |

|

1.Сформулируйте |

|

|

2.Какие |

|

|

3.Актуальна |

VI. Подведение итогов.

Преподаватель:

Когда за два года до смерти писатель задумал издать свои сказки отдельными

выпусками, ценой в три копейки каждый, то цензурный комитет не разрешил этого

народного издания сказок, а один из цензоров заявил: «То, что г. Салтыков

называет сказками, вовсе не отвечает своему названию; его сказки – та же

сатира, а сатира едкая… направленная против общественного и политического

нашего устройства».

В

начале урока мы поставили вопрос. Пришло время ответить на него:

-Каким

должен быть человек ХХI века? (Необходимо не бояться жить

и совершать поступки; нужно быть ответственным, смелым, иметь свою позицию и

т.д.)

Преподаватель: Гражданская

идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к сообществу

граждан определенного государства на общекультурной основе. Она имеет

личностный смысл, определяющий целостное отношение к социальному и природному

миру. В связи с этим личность имеет право свободного выбора и самоопределения в

условиях уважения прав других на свой выбор. А выбор совершается благодаря

своим внутренним моральным ориентиром. Поэтому настолько важно, чтобы ребёнок с

детства, вместе со сказкой, получил верные культурные коды и крепкую

нравственную основу.

Чему

научила вас эта сказка?

Итак,

в сказке “Премудрый пескарь” содержится важный нравственный урок: трусость,

страх, обывательское равнодушие ко всему на свете, кроме собственной персоны,

рано или поздно лишает человеческую жизнь всякого смысла; житейская

“премудрость” умерщвляет в людях ум, честь, совесть. И вылезают тогда наружу «рыбьи»

качаства: немота, холодность, скользкость, изворотливость, безразличие.

Стратегия

«Займи позицию».

Сколько

голов – столько и умов, гласит пословица. Сколько людей, столько и мнений. Я

предлагаю вам задание, которое называется «Займи позицию». Определите, какое

высказывание вам ближе, аргументируйте:

1.Высший

позор – ради жизни утратить смысл жизни. (Ювенал)

2.Надо

любить жизнь больше, чем смысл жизни. (Достоевский)

По итогам работы вы каждый себя

оценили, теперь найдем среднее арифметическое всех ваших оценок и поставим

общую оценку за урок.

VII. Домашнее задание.

Познакомьтесь

со стихотворением А.Прокофьева «Премудрый карасик» и определите его черты

сходства со сказкой Салтыкова — Щедрина.

И на выбор следующее домашнее задание.

1. Тем,

кто любит работать творчески, попробовать сочинить сатирическую сказку на

какой-нибудь сюжет из жизни учебного заведения, используя опыт

Салтыкова-Щедрина.

2.

Найти черты сатирических сказок в любой другой сказке писателя.

(приложение

1, слайд 14-15)

Я думаю, вы

справитесь с заданием, так как в ходе исследований я убедилась, что вы

внимательно работаете, умеете определять особенности сатирических сказок,

знаете литературоведческие термины. (Приложение 1, слайд 16)

VIII. Рефлексия

Сдайте

мне оценочные листы и заполненные таблицы.

Ребята,

а теперь оцените, пожалуйста, нашу совместную деятельность, настроение,

психологический климат, в котором мы работали. На столах есть листы, ответьте

в них, пожалуйста, на вопросы.

Выберите, пожалуйста, рыбку, которой соответствует ваше

настроение на конец урока, и обведите рисунок. Поднимите карточку и покажите

мне, какое настроение было у вас на уроке.

(приложение 1,

слайд 17)

Как

много в жизни хочется сказать,

Как

мало говорим на самом деле.

Мы так

боимся душу раскрывать

И

прячемся, как та улитка, в теле.

Как

редко мы с друг другом говорим —

Торопимся,

спешим всегда куда-то.

Порой

не ведаем мы сами, что творим

И

замолкаем снова виновато.

Как мало

теплоты мы дарим тем,

Кому

нужна порой она бывает.

Кому-то

улыбнёмся, а затем

Проходим

мимо, миг тот забывая.

Не

лучше ль чаще в лица заглянуть

Чтобы

увидеть, что в душе творится.

Быть

может, там внутри, есть что-нибудь,

Что

может в жизни нашей пригодиться.

Быть

может, мы увидим там всё то,

Что в

жизни нам порой казалось малым.

Что

виделось когда-то уж давно,

Но

только времени всегда нам не хватало.

Тогда,

быть может, мы заговорим

И

скажем то, что мы сказать хотели.

Но а

пока, как рыбы мы молчим

И прячем

души вновь в уставшем теле.

Приятного вам плавания в реке под названием жизнь.

(приложение

1, слайд 18)

Спасибо

за урок!

Сатира Салтыкова-Щедрина давно и прочно вошла в золотой фонд русской литературы. Он пытался описать и высмеять множество болезней общества. Его произведения позволяют нам понять, чем жила и о чём думала русская интеллигенция середины девятнадцатого века, и какие проблемы он видела перед собой. Его сказка «Премудрый пискарь» стала одним из первых произведений, деконструировавших образ маленького человека. Пожалуй, именно с этой сказки в русской литературе особое внимание стало уделяться образу мещанина, который до этого находился в тени. Многомудрый Литрекон предлагает Вам разбор этого произведения.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Направление и жанр

- 3 Суть: о чём сказка?

- 4 Главные герои и их характеристика

- 5 Темы

- 6 Проблемы

- 7 Смысл

- 8 Чему учит?

- 9 Критика

История создания

История написания сказки «Премудрый пискарь» — это череда интересных фактов:

- «Премудрый пискарь» был создан в 1882 году, когда в среде русской интеллигенции царило разочарование от провала реформ и начала эпохи реакции. Российская империя превращалась в полноценное капиталистическое государство, что постепенно превращало общество в серую безликую массу, в которой есть только конкуренция, и нет места жалости и состраданию.

- Создавая эту сказку, Салтыков-Щедрин попытался описать человека нового времени, но прототип пескаря неизвестен.

- Впервые «Премудрый пискарь» был опубликован в эмигрантской газете «Общее дело» в Женеве. Ее распространяли в подполье, в России она была вне закона. Но потом сказку приняли в журнал «Отечественные записки», и все русские читатели смогли получить к ней доступ.

- Отсылки на это произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина любил делать Владимир Ленин в своих выступлениях. Он называл пескарями всех тех, кого хотел укорить в трусости.

Направление и жанр

Как ни странно, сказка «Премудрый пискарь» написана в рамках литературного направления реализма. Несмотря на то, что все события, описанные в сказке, носят фантастический характер, через них проглядывают образы реальной действительности. Используя такие слова, как «умеренно-либеральный», автор ясно даёт понять, что его сказка повествует о реальных общественных проблемах. Он не зря адресовал ее «детям изрядного возраста».

Жанр данного произведения можно определить, как сатирическая сказка. Автор использует множество фантастических допущений, повествование наполнено такими свойственными для сказки словами, как «жил-был», «помаленьку да полегоньку» и другие. В то же время это используется для того, чтобы смягчить жёсткое высмеивание общества, присутствующее в произведении. А смягчить его было необходимо, иначе книгу не напечатали бы в России.

Суть: о чём сказка?

Основные события сказки «Премудрый пискарь» повествует нам о жизни одного пескаря. В детстве отец, который сам однажды чуть не попал в уху, внушил своему сыну необходимость в осторожности, привил ему чувство недоверия и страха перед окружающим миром.

Повзрослев, пескарь в первую очередь выдолбил себе маленькую норку, из которой выходил только по ночам. Днём же пескарь отсиживался в норе и постоянно дрожал перед раками, щуками и прочими обитателями водоёма.

Таким образом, пескарь прожил до ста лет, не заведя ни семьи, ни друзей, но прослыв премудрой и почтенной рыбой. Однако перед смертью он внезапно осознал, что его образ жизни губителен и бессмыслен. Будучи не способным уже что-либо изменить, исполненный тоски и сожалений, премудрый пескарь, лежал в своей норе и ждал смерти в полном одиночестве.

Уже на пороге смерти пескарю снится сон о том, как он выиграл двести тысяч и вырос на пол аршина, превратившись в самого опасного хищника в водоёме. Во сне пескарь слегка высовывается из своей норы и исчезает без следа.

А вот и краткое содержание сказки.

Главные герои и их характеристика

Система образов в сказке «Премудрый пискарь» представлена Многомудрым Литреконом в формате таблицы:

| герои сказки «премудрый пискарь» | характеристика |

| премудрый пискарь | маленькая трусливая рыбка, которая больше всего в жизни ценила свою безопасность. всю свою жизнь пескарь прожил в страхе перед окружающими, однако сам всегда мечтал стать большим и опасным хищником, чтобы терроризировать и поедать других рыб. в образе пескаря автор изобразил представителей интеллигенции, которые были запуганы жандармами и обысками, поэтому мирились со своей жалкой участью и открыто не высказывали власти свое неодобрение. в либеральных кругах их уважали, но на самом деле их протест выражался только в неуверенном шепоте. |

| обитатели водоёма | представлены в основном раками и щуками, которых так боится пескарь. несмотря на абсурдность страхов пескаря, они представляют собой реальную опасность. в их образе автор воплотил жандармов, чиновников и других людей, от которых исходила угроза в адрес инакомыслящих. они действительно страшны к гневе и голоде, могут сломать чужую жизнь, но бояться их — это значит добровольно отказываться от свободы ради жалкого рабства. |

Темы

Тематика сказки «Премудрый пискарь» продолжает ряд сквозных мотивов в творчестве Салтыкова-Щедрина:

- Неуверенность в себе – с самого детства пескарю внушали его ничтожность и слабость пере окружающим миром. Даже спустя сто лет, он так и не смог побороть свои комплексы и начать полноценную жизнь. Таков рабский удел людей, зависимых от чужого мнения и общественных пересудов.

- Зона комфорта – пескарь Салтыкова-Щедрина стремится создать вокруг себя недоступное для других пространство, в котором он мог бы спрятаться от жестокости окружающего мира. В итоге его уютная норка превращается в мрачную сырую могилу.

- Футлярность – премудрый пискарь, движимый страхом, добровольно отрезает себя от мира, лишает себя всяких отношений с другими пескарями. Обрекает себя на вечное одиночество ради ощущения ложной безопасности.

- Фольклорные мотивы – в тексте сказки часто встречаются словесные обороты, свойственные народному творчеству, вроде «жил-был» и просторечия, вроде «шмыгают» Всё это нужно для того, чтобы подчеркнуть типичность и жизненность описываемых событий, а также сказочность произведения.

Проблемы

Проблематика сказки «Премудрый пискарь» знакомит нас с проблемами, которые всегда стояли перед человечеством:

- Трусость – основная проблема. Салтыков-Щедрин жестоко высмеивает трусость человека перед жизненными трудностями. Но подчёркивает, что именно воспитание и общественное устройство делает людей такими, какие они есть. Страхи были навязаны герою с рождения.

- Тщетность жизни – тщетность жизни, потраченной исключительно на создание уютного мирка только для себя, становится очевидна даже самому премудрому пискарю. Однако он уже оказывается неспособным изменить свою судьбу.

- Иллюзии – на протяжении всей своей жизни пескарь убеждал себя в опасности внешнего мира и собственной слабости. Многочисленные страхи, многие из которых были выдуманы им самим, вынудили его уйти в его собственный мир, где он отдался во власть другим иллюзиям – мечтам о могуществе.

- Заблуждения – с самого детства пескарь жил в заблуждениях, его картина мира была искажена. В конце жизни он осознал свои ошибки и умер, полным сожалений из-за не реализованных амбиций.

Смысл

Салтыков-Щедрин изобразил в своей сказке типичного либерала-мещанина, которого не интересует ничего, кроме его собственного благополучия. Такого человека не волнует даже его собственная душа и саморазвитие, если его тело пребывает в спокойствии и комфорте. Писатель видел, что вместо того, чтобы бороться с несправедливостью мира, люди пытаются сбежать от неё, запереться в своих крохотных мирках, где нет места тревогам и переживаниям. Но главная мысль сказки «Премудрый пискарь» заключается в том, что так сделать не получится: пока мы прячемся по своим норам, ситуация не меняется, а становится только хуже.

Причину такого поведения писатель видел не только в человеческой слабости, но и в самом общественном устройстве, которое делает людей раздробленными и жестокими по отношению друг к другу. Основная идея сказки «Премудрый пискарь» — это не только высмеивание пескаря, а осуждение всего того, что привело его к пожизненному самозаключению.

Чему учит?

Эта сказка осуждает инертность и трусость. Автор высмеивает стремление человека сбежать от реальной действительности, показывая, что этот путь обесценивает человеческую жизнь и ведёт лишь к одиночеству. Вывод из сказки «Премудрый пискарь» — это необходимость признать, что вся мудрость пескаря является всего лишь трусостью.

Салтыков-Щедрин пытается донести до читателя важность саморазвития, необходимость жить полной жизнью, несмотря на все трудности и неудобства, ведь только тогда жизнь человека обретает ценность. Такова мораль произведения «Премудрый пискарь».

Критика

«Премудрый пискарь» был встречен довольно положительно. Современники правильно поняли замысел писателя.

Писатель и критик Константин Арсеньев заметил, что сказка «Премудрый пискарь» перекликается с «Вечером четвертым» из «Пошехонских рассказов», появившемся в № 10 «Отечественных записок» за 1883 г., где публицист Крамольников обличает либералов, прячущихся от суровой действительности в «норы», заявляя, что таким путём им спастись всё-таки не удастся.

На сегодняшний день эта сказка «Салтыкова-Щедрина» считается классикой русской сатиры, которая отражает направление общественной мысли последней четверти девятнадцатого века.

Автор: Михаил Щепин