Обновлено: 10.01.2023

Экологические проблемы не потеряют актуальности никогда. Даже в те времена, когда вопросы об озоновых дырах и нехватки питьевой воды в Африканских странах не поднимались так остро, как сейчас, писатели часто обращались к проблемам экологии. Авторы раскрывали эту тему с разных сторон — и со стороны человека, и со стороны природы.

- “Царь-рыба” повесть Виктора Астафьева

- “Отцы и дети” роман Ивана Сергеевича Тургенева

- “Хозяин леса” рассказ Михаила Михайловича Пришвина

- “Прощание с матерой” повесть Валентина Распутина

- “Плаха” роман Чингиза Айтматова

- “Война и мир” роман-эпопея Льва Николаевича Толстого

- “Не стреляйте в белых лебедей” повесть Бориса Васильева

“Царь-рыба” повесть Виктора Астафьева

Виктор Астафьев показывает нам в повести единение и одновременно противостояние человека и природы. Автор указывает, что любое действие человека приводит к какому-либо результату. И только сам человек решает, будет он потребителем или будет помогать природе по мере своих сил. Астафьев через сцену противостояния Игнатьича и Царь-рыбы, которая олицетворяет природу в общем, говорит, что мы сами уничтожаем природу, а потом и уничтожим сами себя. Он не повествует об умеренном пользовании природными ресурсами, которые способны поддержать жизнь в человеке, но крайне негативно отзывается от бездушной эксплуатации природы ради денег и наживы.

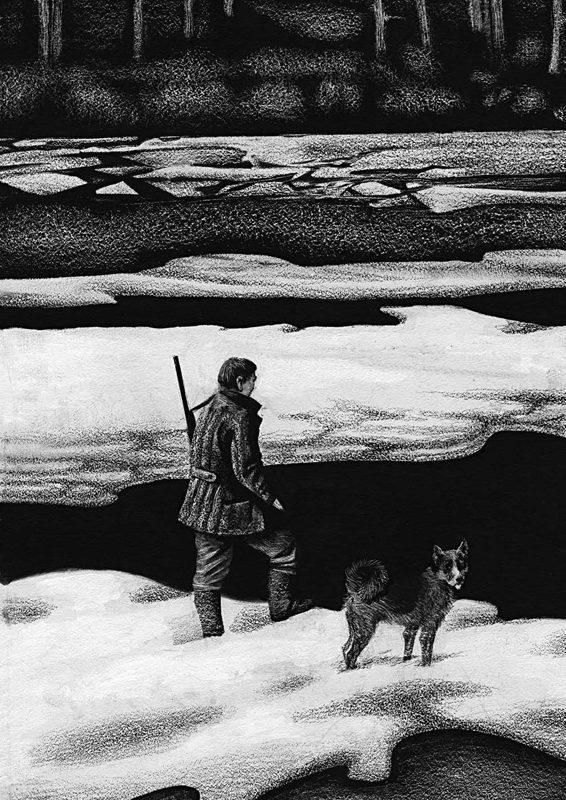

Рис. 1. «Царь-рыба». Художник Олег Михайлов Игнатьич является браконьером. После того, как он встречает царь-рыбу, он несмотря на поверие, хочет ее убить, и достать два ведра икры. Но природа возьмет свое, чудом спасается Игнатьич. Его спасение произошло только после покаяния в своих грехах.

“Отцы и дети” роман Ивана Сергеевича Тургенева

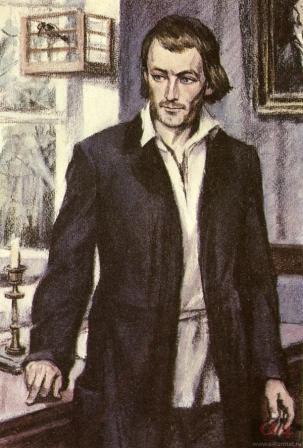

Знаменитая фраза “природа не храм, а мастерская”, принадлежащая Евгению Базарову, говорит о его эгоизме. Базаров думает только о себе, для него природа — лишь инструмент, который должен приносить пользу. В романе есть эпизод, где Евгений бездушно ломает ветки деревьев лишь из-за того, что у него плохое настроение.

Важно! Он был химиком, но его пренебрежительное отношение к природе сыграло с ним злую шутку — он умер от болезни, от которой так и не придумал вакцины. Природа не смогла стать его мастерской.

“Хозяин леса” рассказ Михаила Михайловича Пришвина

Небольшой рассказ о том, что даже самый маленький мальчик может сделать непоправимые вещи. “Хозяин леса” — так называет себя мальчик, который пришел вместе с подругой Зиной поджигать смолу на деревьях. Одно из подожженных деревьев замечает рассказчик, он успевает его потушить. Мальчик только тогда понимает, что они могли уничтожить весь лес. К нему приходит осознание, что он — не хозяин леса, и не может обычный человек распоряжаться тем, что создала природа.

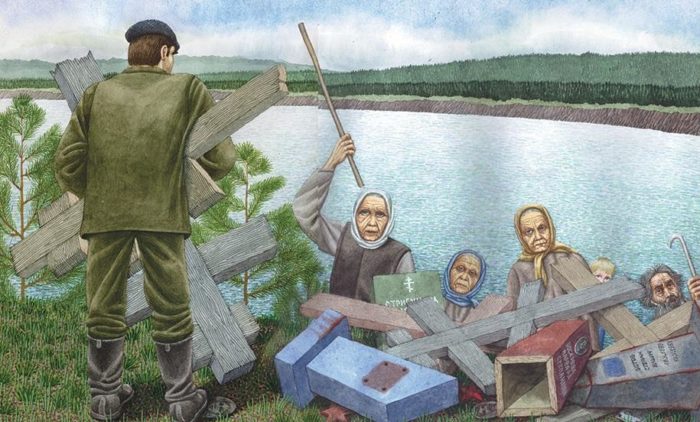

“Прощание с матерой” повесть Валентина Распутина

Повесть просто пропитана любовью к природе. Персонажи боготворят родную землю, считают ее своей кормилицей и помощницей. Они хотят сберечь природу для потомков, однако молодому поколению этого не надо, оно считает, что человек — хозяин природы. Молодые люди восхищаются постройкой ГЭС, но дети не задумываются, что ГЭС уничтожает уникальные природные объекты, леса, поля. Новое поколение хочет поскорее уехать в город. Даже когда героиня Дарья просит своего сына скосить сено, он не знает, как это делать, зато он обучен работать на ГЭС.

Важно! Повесть заканчивается таинственным воем хозяина острова. Последние жители слышат его и понимают, что именно на острове они жили в ладах с природой и правильными ценностями.

“Плаха” роман Чингиза Айтматова

Роман об антропогенном уничтожении природных богатств. В заповедник, где живут волки, прилетают браконьеры на вертолетах, чтобы выполнить план по мясосдаче. Охотники убивают не только волков, но и волчат и сайгаков. Людей не останавливает ничего — они издеваются над животными, им нравится эта власть над животными. По сюжету одинокая волчица, чьи дети погибли в пожаре, также устроенным охотниками, приходит к людям, чтобы дать любовь человеческому ребенку. Отец не понимает животного и стреляет в волчицу, однако попадает в своего маленького сына. Автор показывает, что жизнь — бумеранг, и природа все равно возьмет свое. Человек не принимает заботу животного. А волк оказывается гораздо человечнее людей.

“Война и мир” роман-эпопея Льва Николаевича Толстого

Толстой часто обращается к природе в романе. Автор считает, что именно она способна оживить человека, дать ему силы идти дальше. Ясное небо под Аустерлицем видит Андрей Болконский, голубое небо дает ему силы выжить, понять свое предназначение. А после сцены со старым дубом Андрей Болконский говорит, что жизнь только начинается, и он может, как этот дуб, простоять долгие годы, если будет жить по совести и в любви к природе.

Проблема экологии касается каждого жителя нашей планеты. Не в каждой семье родители учат своих детей чистоплотности и уважению к окружающей природе. Хотя эта тема является ведущей в становлении маленькой личности. Нужно с детства учить детей чистоплотности и правилам поведения на улице. Родители должны прививать своим потомкам любовь к родному краю, потому что когда человек любит и уважает свою родину, то не станет загрязнять и убивать ее. Экологические проблемы – это наша жизнь. Если мы хотим ее уберечь и продлить, то должны немедленно обратить внимание на окружающую среду и прекратить разрушать ее. Современный прогресс и тесное взаимодействие с природой уничтожает все живое и навлекает на мир огромную катастрофу. Человек решил, что является царем в этом мире и подвластен, подчинить себе все. Мы начали властвовать везде и вмешиваться туда, куда дорога нам закрыта.

Эгоистическая направленность людей заставляет их думать только о себе и о сегодняшнем дне. Мы не часто задумываемся над тем, что будет завтра, какая жизнь будет у следующего поколения, что произойдет через некоторый промежуток времени. Человек ничего хорошего не оставит после себя, в мире наступит пустота и хаос. Если мы не перестанем разрушать нашу планету, то исчезнут горные реки, красочные леса, бескрайние моря. Исчезнет все живое с карты мира, останется только яркий цвет искусственной краски. Если каждый из нас пожертвует крошечной частичкой ежедневного комфорта, то мы сможем сохранить значительную часть наших запасов. Экономия электроэнергии, воды, газа – это все элементы, которые человек способен сохранить хотя бы частично. Запасы природных ископаемых не безграничны, рано или поздно они закончатся, и мы станем беспомощными. Без воздуха и воды люди не смогут существовать. Но и эти резервы ограничены. Пресную воду мы не ценим и тратим бессмысленно. Часто вы думаете о мировых запасах пресной воды, когда утром умываетесь при полностью открытом кране? Или пожертвуете вы наполненной до краев ванной с пенкой ради экономии? Мы думаем, что запасы воздуха безграничны. Однако с каждым днем мы его загрязняем все больше и больше, а потом сами же вдыхаем эти смертельные газы.

Основная задача человечества заключается в том, чтобы стать равноправным звеном в природной цепочке. Мы не должны выделяться и ставить себя на место всемогущих, а сравниться с окружающим миром. Если мы вовремя поймем свою ошибку, то еще есть шанс на исправление. Нужно вводить моду на экологически чистую жизнь.

Автомобили, заводы, фабрики, аэропорты и другие вредные факторы должны стать на новый уровень развития и стать не такими вредными как на данный момент. Каждые большие изменения начинаются с маленьких. Итак, нужно начать строить себя по-новому, тогда и изменится человечество.

Земля — единственная известная планета в этой вселенной, где жизнь возможна, поскольку она удовлетворяет основные жизненные потребности. Нам необходимо поддерживать естественное качество нашей матери-земли, чтобы продолжать здоровую жизнь здесь. Спасите землю, спасите окружающую среду и спасите жизнь — самые известные лозунги, чтобы увеличить понимание о важности этих призывов среди людей. Существуют различные способы ухудшения состояния нашей земли из-за загрязнения окружающей среды, парниковых газов и других факторов. Это оказывает вредное воздействие на окружающую среду и, следовательно, на здоровье людей. Люди несут ответственность за то, чтобы земля была безопасной, чистой и естественной.

Что такое День Земли?

День Земли является глобальным ежегодным празднованием отмечается 22 — го апреля с 1970 года , чтобы защитить окружающую среду и сохранить землю. Цель этого мероприятия — вдохновить людей на сохранение здоровой окружающей среды.

Как спасти нашу Землю?

Ниже приведены некоторые простые и эффективные способы спасения земли:

Мы не должны тратить воду и использовать только в соответствии с потребностями.Мы должны стирать только грязную одежду и в холодной воде. Таким образом, мы можем сэкономить много галлонов воды в день.

Люди должны экономить на личных автомобилях и, как правило, пользоваться общественным транспортом, чтобы сократить выбросы парниковых газов.Люди должны использовать велосипед для выполнения работ на местах.

Люди должны следовать методам : сокращение, повторное использование и переработка вещей.

Люди должны делать компост, который является отличным естественным удобрением для сельскохозяйственных культур.

Мы должны использовать компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) вместо обычных ламп, поскольку они более долговечны и потребляют на две трети меньше энергии, что сократит использование электричества и выбросов парниковых газов.

Мы не должны использовать электрический обогреватель или кондиционер без необходимости

Мы должны поддерживать наш частный транспорт в исправности и ездить с умом, чтобы уменьшить загрязнение.

Мы должны выключить свет, вентиляторы и отключить другие электрические приборы, чтобы использовать меньше электроэнергии.

Мы должны сажать больше деревьев в прилегающих районах, чтобы уменьшить загрязнение и воздействие парниковых газов.

Земля — наша материнская планета, которая дает нам все необходимое для жизни. Таким образом, мы также несем ответственность за поддержание его естественного качества и окружающей среды. Мы не должны тратить и загрязнять ее природные ресурсы ради наших небольших выгод.

Сочинение 2

Очень востребованная на сегодняшний день тема — это экологические проблемы. Самим законом утверждено, что человек имеет право на благоприятную окружающую среду, однако сам же человек убивает её, загрязняет и приводит в неработоспособный вид.

Экологическая проблема может распространяться по огромному ландшафту территории и может быть вызвана рядами причин. К самым распространённым видам экологических проблем относятся: загрязнения поверхности земли, воды, воздуха; лесные пожары; вырубка лесов и трата ископаемых ресурсов. Даже обычный мусор, который человек бросает каждый день где попало, уже можно назвать “преступлением” против природы и отнести это действие к экологической проблеме. Каждый день тысячи ядовитых веществ поступают в реки, озёра, что способствует разрушению экологии. Каждый день в воздухе скапливаются миллионы различных газов, которые портят нашу атмосферу, появляются кислотные дожди, происходит полное заражение почвы различными химикатами. И это даже не весь список того, как человек убивает самого себя.

К счастью, для контроля над всеми перечисленными происшествиями по миру созданы специальные органы, защищающие право экологии и дающие хоть какой-то шанс на спасение природы. Уже сейчас человек, сам же загрязняющий свой дом, создаёт вещи, которые способны сохранять природу, тем самым не выбрасывая вредные вещества в окружающую среду. К таким примерам можно отнести электрический автомобиль, который в отличие от обычной машины, которая выбрасывает в воздух большое количество свинца и других металлов, может работать на электричестве, постоянно подзаряжаясь. Да, это тратит энергию, но зато человек имеет уже более 100 таких машин, следовательно выброс веществ в атмосферу земли немного, но уменьшился, а это уже путь к решению большинства проблем. Сейчас человечество устремлено к поиску ресурса, способного заменить уголь, чтобы, во-первых не тратить природные запасы, а во-вторых найти более “чистое” вещество, поскольку уголь не только неэкологичный ресурс, так ещё и токсичный.

В принципе, человек способен наладить свою жизнь в лучшую сторону, избавившись от экологических проблем, но вот когда это произойдёт — вопрос уже другой. Проблема лишь заключается в том, что человек не стоит на месте. Постоянно изобретаются новые вещи. Рано или поздно человек такими изобретениями может создать новую экологическую проблему, которую, например, человеку будет уже не под силу решить

Другие темы: ← Природа России↑ ПриродаУ природы нет плохой погоды →

Сочинение: Экологические проблемы России

(319 слов) Россия — великая держава, в которой живут добрые, открытые и, к сожалению, по большей части безответственные люди. Почему? Потому что экология нашей страны страдает, и человек имеет к этому прямое отношение.

Загрязнение воздуха является одной из важнейших проблем. Выбросы промышленных предприятий, автомобильные выхлопы, токсичные газы на свалках, последствия пожаров – все это негативно влияет на озоновый слой, разрушая его. После испарения вредные частицы возвращаются на землю, отравляют воздух и воду, что в свою очередь плохо сказывается на самом человеке, а также на состоянии живой и неживой природы. Например, широко известны последствия выброса свалочного газа в Волоколамске, где отравились десятки детей. Там же возросла смертность новорожденных ребятишек. Тем не менее, свалка все еще функционирует.

Загрязнение воды и почвы приводит к дефициту питьевой воды, вымиранию некоторых отдельных видов животных. Вырубка сотен и тысяч гектаров лесных массивов в целях создания новых сельскохозяйственных угодий, строительства новых автомагистралей, продажи, лесные пожары, вспыхнувшие по неосторожности человека, наносят непоправимый вред флоре и фауне и ведут к образованию парникового эффекта. Неполная утилизация и утечка радиоактивных отходов приводит к тому, что опасные элементы могут попасть вместе с водой в организм животных или человека, а радиоактивное излучение может вызвать мутацию клеток, а впоследствии и гибель любого живого существа! Браконьерство и вовсе ведет к разорению Земли, ведь оно уничтожает редчайшие виды зверей, птиц, рыб, которых нет больше нигде в мире.

Самой главной проблемой, негативно отражающейся на современной экологической ситуации нашей страны, является нехватка очистительных сооружений. Те, что есть, уже устарели и не справляются с бытовыми и промышленными отходами. Около 400 кг отходов приходится на одного человека в год, многое из этого – вторичное сырье, которое идет не в переработку, а на свалки и полигоны. Сортировка бытовых отходов, так хорошо известная в Европе, в России – что-то немыслимое для современного жителя. Единицы находят пару минут в день для этого незначительного в их жизни, но столь важного в масштабах страны, дела. Поэтому первым шагом к улучшению экологической ситуации в нашей стране должно стать повышение экологической культуры населения.

Автор: Дарья Капыш

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Популярные сочинения

Вариант 2

С каждым разом, когда человечество развивалось и придумывало новые технологии, на нашей планете появлялось всё больше и больше проблем с экологией, и сейчас эти проблемы стали серьёзнее. В современном мире экологические проблемы грозят глобальной катастрофой, которую нам, людям, будет сложно предотвратить. Но если мы не предпримем нужные меры для улучшения ситуации, то нам будет продолжать грозить опасность.

Прежде всего, нужно понимать, что жизнь планеты в наших руках. Только мы можем продлить её на как можно большее время, если перестанем думать только о себе и начнём помогать тем, чем можем. Хотя бы, перестанем использовать пластик. Это, наверно, самое меньшее, что возможно сделать.

Но, к сожалению, многие думают, что от одного человека ничего не зависит, и поэтому только немногие продолжают бороться с трудностями, которые создают сами люди. Но на самом деле от каждого фантика, каждого пакета зависит будущее всех людей. Поэтому нам следует перестать быть такими легкомысленными и воспринимать это всерьёз, иначе нам же будет хуже.

С самого детства людей нужно учить уважать и защищать природу, нужно учить понимать, что от каждого из нас зависит то, сколько ещё человечество будет жить и в каких условиях. Каждый ребенок и взрослый должен понимать, что нельзя так равнодушно относиться к экологии, потому что сами они могут пострадать, если продолжит бесчеловечно уничтожать наш большой дом.

Что же ждёт нас, если мы не прекратим разрушать Землю? Может случиться что угодно. Глобальное потепление, загрязнение, вымирание животных, растений; можно перечислять ещё долго, но из этого всего вывод — пострадает всё человечество и в том числе вся планета.

Если кто-то думает, что их это не затронет, потому что самое плохое начнётся не скоро, то это не так. Планета уже сейчас напоминает нам о том, что всё становится хуже с каждым годом. Вымирают животные, некоторые земли становятся непригодными для жизни, заканчиваются полезные ископаемые. Что ждёт нас дальше?

Об этом остается только гадать и надеяться, что люди одумаются и возьмутся за нашу экологию, ведь нам дали великий шанс, но постепенно мы теряем его из-за собственной глупости.

Единственное, что мы можем сделать — это делать всё возможное и распространять это на других, призывать их перестать уничтожать то, что дано нам. Эта проблема очень важна для всех нас и нельзя просто взять и забыть об этом, поэтому стоит говорить о таких вещах как можно больше и уделять этому большое внимание.

Другие сочинения: ← Мое любимое растение↑ ПриродаПоход в лес →

Напишите Эссе на тему экологические проблемы и пути их решения

Современные мировые экологические проблемы

Локальные и глобальные экологические проблемы тесно взаимосвязаны. Что происходит в отдельно взятом регионе, в итоге отражается на общей ситуации во всём мире. Поэтому к решению вопросов окружающей среды нужно подходить комплексно. Для начала выделим основные глобальные экологические проблемы:

Разрушение озонового слоя. В результате уменьшается защита от ультрафиолетового излучения, что приводит к различным заболеваниям населения, в том числе раку кожи.

Глобальное потепление климата. За последние 100 лет произошло повышение температуры поверхностного слоя атмосферы на 0,3-0,8°С. Площадь снегов на севере стала меньше на 8%. Произошёл подъём уровня мирового океана до 20 см. За 10 лет скорость роста среднегодовой температуры на территории России составила 0,42°С. Это в два раза больше, чем скорость роста глобальной температуры Земли.

Загрязнение атмосферы. Ежедневно мы вдыхаем около 20 тыс. литров воздуха, насыщенного не только кислородом, но и содержащим вредные взвешенные частицы и газы. Так, если учесть, что в мире 600 млн. автомобилей, каждый из которых ежедневно выбрасывает в атмосферу до 4 кг угарного газа, оксидов азота, сажу и цинк, то путём нехитрых математических подсчетов приходим к выводу, что автопарк выбрасывает в воздух 2,4 млрд. кг вредных веществ. Нельзя забывать и о выбросах от стационарных источников. Поэтому не удивительно, что ежегодно свыше 12,5 млн. человек (а это население целой Москвы!) умирает от болезней, связанных с плохой экологией.

Пути улучшения окружающей среды

Насколько глубоко бы ни проникли современные экологические проблемы, их решение зависит от каждого из нас. Итак, что мы можем сделать, чтобы помочь природе?

Использование альтернативного вида топлива или альтернативного транспортного средства. Чтобы сократить вредные выбросы в атмосферный воздух, достаточно перевести автомобиль на газ или пересесть на электрокар. Весьма экологичен способ перемещения на велосипеде.

Раздельный сбор. Достаточно установить дома две ёмкости для мусора, чтобы эффективно внедрить раздельный сбор. Первая – для отходов, не поддающихся переработке, а вторая – для последующей передачи на вторсырьё. Стоимость пластиковых бутылок, макулатуры, стекла становится всё дороже, поэтому раздельный сбор – это не только экологично, но и экономично. Кстати, пока в России объём образования отходов в два раза выше объёма использования отходов. В результате за пять лет объём отходов на свалках утраивается.

Умеренность. Во всём и везде. Эффективное решение экологических проблем предполагает отказ от модели общества потребления. Человеку для жизни не нужно 10 сапог, 5 пальто, 3 автомобиля и т.д. С пластиковых пакетов легко перейти на экопакеты: они прочнее, срок эксплуатации намного дольше, а стоимость порядка 20 рублей. Экосумки под собственным брендом предлагают многие гипермаркеты: Магнит, Ашан, Лента, Карусель и др. Каждый может самостоятельно оценить, от чего он может легко отказаться.

Экологическое просвещение населения. Участвуйте в экологических акциях: посадите дерево во дворе, съездите на восстановление лесов, пострадавших от пожаров. Примите участие в субботнике. И природа поблагодарит вас шелестом листьев, легким дуновением ветерка… Воспитайте в детях любовь ко всему живому и научите грамотному поведению на прогулке в лесу, на улице.

Вступить в ряды экологических организаций. Не знаете, как помочь природе и сохранить благоприятную окружающую среду? Вступайте в ряды экологических организаций! Это могут быть всемирные экологические движения Гринпис, Фонд дикой природы, Зелёный крест; российские: Всероссийское общество охраны природы, Русское географическое общество, ЭКА, Раздельный СБОР, Зелёный патруль, РосЭко, Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского, Движение дружин охраны природы и др. Креативный подход к сохранению благоприятной окружающей среды и новый круг общения ждут вас!

Выбирай что нужно и пиши

Любовь к природе

Все начинается с любви к окружающей среде. Бережливый человек ни за что не решится строить завод или фабрику на природе. Нужно иметь полное бездушие, чтобы согласиться на такое. Последствия ведь будут печальны. Почему практически нет чистых водоемов? Потому что они загрязнены не только моторными лодками, катамаранами, но и стоящими на берегу предприятиями, которые набирают чистую воду, затем сливают отходы.

Экология имеет две среды: природную и городскую. Ясно, что в больших городах невозможно контролировать безопасность. О борьбе с вредными веществами и говорить не приходится. Нужно сохранить природу по максимуму.

На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей среды является одной из наиболее актуальных и распространённых проблем в современном обществе. Ежедневно человек загрязняет нашу зелёную планету мусором, количество которого скоро выйдет за все мыслимые пределы нормы. Чтобы предотвратить серьёзные проблемы, каждый из нас сейчас должен серьёзно задуматься над этим, ведь планета Земля – это наш дом, поэтому предотвращение загрязнения нашей природы – это общий долг всего человечества. Если мы все вместе начнём заботиться о нашей планете, то сможем решить все экологические проблемы.

Ресурсы нашей планеты когда-нибудь закончатся, они не вечны. Многие люди даже не задумываются о том, в каком состоянии мы оставим Землю в распоряжение нашим детям и внукам. Они никогда не смогут вдохнуть свежий воздух, насладить великолепием чистейших водоёмов, морей и океанов, если человечество продолжит осознанно уничтожать планету.

Чистый воздух и вода – залог долгого существования и процветания всего человечества, однако люди продолжают загрязнять их самыми разными способами. Вместо того, чтобы улучшить их состояние, посадив деревья и цветы, они строят новые фабрики и заводы, вырубают всё больше лесов. Это сильно сказывается на нашем же здоровье. Люди оставляют мусор после себя в лесах, скверах и парках, устраивают пожары, а отходы сливают в реки. На месте вырубленных деревьев не сажают новые. Постоянно охотятся на животных, некоторые делают это даже просто ради забавы, в результате некоторые виды животных становятся вымирающими.

Сочинение 2

Различные пластиковые контейнеры и трубочки являются ещё одними врагами экологии. Пластик оказывается в морях и океанах, где угрожает жизни подводных обитателей. Люди бросают пластиковые трубочки на пляжах, откуда ветром их уносит в воду, а затем эти пластиковые изделия оказываются в дыхательных путях или пищеводах морских птиц и черепах, что в половине случаев ведёт к летальному исходу этих живых существ. Следует отметить, что трубочки не нужны для употребления напитков большинству людей, они являются скорее навязанным элементом, неким украшением.

Не менее важным моментом, который оказывает влияние на загрязнение нашей планеты, является воспитание подрастающего поколения. К сожалению, далеко не все родители учат своих детей не мусорить и убирать за собой, а некоторые ещё и подают дурной пример. Виной тому, прежде всего, наплевательское отношение взрослых людей к окружающему миру, а уже потом незнание и нежелание думать о последствиях.

Но что же может сделать каждый из нас для экологии? Во-первых, не бросать мусор повсюду. Чтобы донести обёртку от шоколадки до урны, не нужно много усилий. Во-вторых, стараться отдавать предпочтение органическим упаковкам вместо пластика и полиэтилена, либо использовать пластиковую тару неоднократно, если это представляется возможным. В-третьих, можно отказаться от пластиковых трубочек для коктейля, ведь они бывают и картонные, и металлические, и стеклянные. В-четвёртых, можно убирать мусор за кем-то, например, на пляже, чтобы его не унесло ветром в открытое море. Если эти нехитрые действия будет совершать каждый из нас, планета станет намного чище.

Также читают:

Картинка к сочинению Загрязнение окружающей среды

Популярные сегодня темы

Мой папа служил в армии с 1996 по 1998 год в Воронеже во внутренних войсках. Он сопровождал поезда, на которых перевозили преступников. Раньше служили 2 года, вернулся он в звании старшего сержанта.

Для того чтобы предать мечту нужно для начала мечту иметь, а такое имущество в действительности доступно не каждому. Многие мечтают о различном материальном благополучии или просто представляют перед собой какие-то образы

Каждый ребенок имеет свои увлечения. Но не у всех моих одноклассников и друзей они одинаковые. Я очень люблю вышивать бисером и шить новую одежду куклам. Мама считает, что из меня растет стилист

Центральное место в картине занимает вереница кораблей. Две большие ладьи, заполненные людьми, изображены на переднем плане. Остальные суда небольшими пятнами виднеются вдалеке

Читайте также:

- Как вы понимаете слово долг сочинение аргументы

- Ах как спешат мои кони сочинение

- Эдмунд лейтон посвящение в рыцари сочинение по картине

- Колорит картины вратарь григорьев 7 класс сочинение

- Что такое философия сочинение

Сочинение: Экологические преступления

Содержание

Введение

Глава 1. Общая характеристика экологических преступлений

1.1 Понятие, субъект и объект экологического преступления

1.2 Объективные и субъективные признаки экологическогопреступления

1.3 Характеристика видов экологическихпреступлений

Глава 2. Особенности правового регулированиялесопользования

2.1 Понятие леса и лесного участка как предметаэкологического преступления

2.2 Незаконная рубка лесных насаждений

2.3 Уничтожение или повреждение лесных насаждений

Заключение

Список литературы

Введение

Актуальность темы исследования. Экологическая проблема внашей стране и в большинстве стран мира — одна из важнейших экономических исоциальных проблем. По мнению ученых, безответственное и потребительскоеотношение к природе поставило мир на грань экологической катастрофы. Природанаходится в столь критическом состоянии, что ее неблагополучие отражается наусловиях жизни и здоровье людей, растет число генетических отклонений,сокращается продолжительность жизни.

Несоблюдение элементарных правил охраны окружающей среды,приводящих к загрязнению водоемов, атмосферного воздуха, почвы объясняютсятрудностями экономического положения. Производители не только экономят наприроде и нарастающими темпами потребляют природные ресурсы, но и не используютв производственных процессах уже имеющиеся очистные сооружения и технологии. Снарушением всех существующих законов и принципов происходит выделение квот дляморского промысла водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ: уничтожаютсяих запасы, наносится урон отечественному рыболовству.

Среди населения бытует мнение о неисчерпаемости природныхресурсов, о беспредельных возможностях окружающей среды к самовосстановлению,что приводит к недооценке характера и степени общественной опасности нарушенийприродоохранительного законодательства. Практически 70% населения РоссийскойФедерации употребляет воду, не соответствующую ГОСТу «вода питьевая»,70% поверхностных и 30% подземных вод потеряли свое питьевое значение, иперешли в различные категории загрязненности: «условно чистые»,«грязные». Заповедные территории составляют только 1,5% от всейтерритории России, тогда как в развитых странах — 3% и более. Но сегодняуничтожаются и они: в заповедниках вырубаются леса, распахиваются берега рек,процветает браконьерство. Также следует обратить внимание на вырубание лесов внашей стране, уничтожение или повреждение лесных насаждений.

В основном это происходит ради наживы и улучшениясобственного благосостояния. Большой процент незаконной рубки леса в РоссийскойФедерации приходится на дальнем востоке и лесах Карелии, причем это ценнейшиепороды дерева, которым требуется расти много лет, чтобы возместить причиненныйущерб. Высокий процент рубки объясняется близостью соседних стран, которымтребуется лес и по весьма не дорогим ценам. Помимо этого не редко преступлениясовершаются и отдыхающими гражданами, именно из-за неосторожного обращения согнем происходят пожары, которые уничтожают лес.

Следует упомянуть о новом Лесном кодексе, который вступил вдействие с 1 января 2007 г. Это один из наиболее спорных законопроектов природно-ресурсногоблока, принятых в России за последние полтора десятилетия. На протяжениичетырех лет новый кодекс был предметом самых жарких споров и протестов. Теперьвсе это в прошлом: кодекс принят, и, плохой он или хороший, в ближайшие годы онбудет основой российской системы управления лесами.

Новый Лесной кодекс напрямую затрагивает интересы широких слоевнаселения, рассматривающих лес прежде всего не как источник каких-либо материальныхресурсов, а как место отдыха, часть природной среды. Новый кодекс, существеннооблегчает получение прав на заготовку древесины, застройку, прокладку различныхкоммуникаций, создание развлекательной инфраструктуры в защитных лесах (и впервую очередь в зеленых зонах населенных пунктов), как бы пододвигает «лесные»проблемы ближе к людям.

Варварское отношение к лесу, в значительной степени стимулируемоероссийским законодательством, раньше было скрыто от большей части населения тойсамой системой защитных лесов, которую ослабляет и частично разрушает новыйЛесной кодекс. Многим дачникам, охотникам, рыболовам, грибникам предстоит уже вскором времени столкнуться с последствиями принятия нового кодекса — ростомколичества захватов лесных земель под застройку, новыми заборами в лесахзеленых зон и по берегам рек, варварскими рубками, лесными пожарами, на которыепросто некому будет реагировать.

Очень важно, чтобы люди не оставляли эти лесные проблемы безвнимания, а требовали — причем квалифицированно, с пониманием своих прав истепени ответственности чиновников — решения этих проблем, наведения порядка вроссийских лесах. Большим подспорьем в этом является недавно принятыйФедеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскойФедерации», который обязывает чиновников отвечать на обращения граждан втечение месяца.

Если же действенные меры по наведению порядка в лесах в каждомконкретном случае приниматься не будут — тогда жалобы на бездействие чиновникови ведомств и на беспорядок в лесах должны стекаться уже к Президенту РоссийскойФедерации, одной из задач которого является защита конституционных прав граждан.Одним из таких прав как раз и является право на благоприятную окружающую среду.

Только массовые обращения граждан по поводу конкретных фактовбеспорядка, творящегося в лесах, могут подтолкнуть власть к принятию мер,направленных на исправление ситуации — от урегулирования наиболее острыхпроблем принятием соответствующих нормативов до внесения поправок в новыйЛесной кодекс.

Особо актуальными являются научные исследования, нацеленныена поиск решений, способных уменьшить риск дальнейшего обострения экологическойситуации. К их числу, несомненно, следует отнести и те, которые способствуютразвитию и совершенствованию уголовно-правового законодательства, играющеговажную роль в правовом регулировании экологической сферы жизни современногообщества. Изменение системы уголовно-правового законодательства РоссийскойФедерации в этой области обусловлено новыми политическими и экономическимиреалиями. Устранение существующих противоречий по целому ряду важныхтеоретических вопросов, к которым следует отнести и проблему объектаэкологических преступлений, актуально и необходимо. Без этого будут оставатьсянерешенными многие проблемы современного уголовного законодательства в областиэкологии (дефиниции, классификации и систематизации экологических преступленийи др.).

Нормы, устанавливающие ответственность за экологическиепреступления, являются очень сложными. Для их реализации требуются обширныезнания, определенный опыт. Только систематизированная законодательная база иправовые механизмы ее реализации создадут существенный барьер на путираспространения экологической преступности, представляющей угрозу дляэкологической безопасности всего человечества. Без помощи отлаженныхуголовно-правовых и криминологических систем, не возможно добиться сравнительностабильной эколого-правовой обстановки. Указанные обстоятельства предопределиливыбор и актуальность темы дипломного исследования.

Степень научной разработанности проблемы.

Существенный вклад в формирование теоретических основроссийской эколого-правовой идеологии внесли работы М.П. Журавлева, В. Зубковой,Н. Соколова, А. Сулейманова, В.И. Радченко, М.М. Бринчука, В.И. Андрейцев, М.И.Васильевой, В.М. Лебедева, Ю. И.В. Марчука, В.В. Петрова, А.В. Наумова и др. Вместес тем сегодня приходится констатировать отсутствие фундаментальныхметодологических исследований (за исключением отдельных публикаций) проблемэффективности применения системного подхода к анализу целого ряда важныхактуальных вопросов теории и практики уголовного права, возникающих в сфереборьбы с экологической преступностью.

Цель и задачи исследования; исследование уголовно-правовыхвопросов, относящихся к экологическим преступлениям. А также исследованиеспецифики объекта экологических преступлений.

В соответствии с этой целью были поставлены и решеныследующие задачи:

определить понятие экологического преступления и выделитьего основные черты, а также определить его объект и субъект;

рассмотреть элементы состава преступлений в сферелесопользования;

рассмотреть объективную и субъективную стороны экологическихпреступлений;

определить основные виды экологических преступлений;

сформулировать понятие леса как предмета экологическогопреступления

определить особенности правового регулирования в сферелесопользования

Объект и предмет исследования. Объектом дипломного исследованияявляются общественные отношения в сфере лесопользования, а также реальноесостояние экологической преступности в России, и методологические итеоретические проблемы уголовного законодательства об экологических ипреступлений в сфере лесопользования. Предметом дипломного исследованияявляются: уголовно-правовые нормы в области охраны лесопользования.

Методология и методика исследования. Методологическойосновой дипломного исследования является логический подход к рассмотрениюобъекта и предмета исследования с использованием общих и специальных методовнаучного познания, таких, как сравнительно-правовой (старое и новое принятоезаконодательство, имеется в виду прежде всего старый и новый Лесной кодекс,поправки к уголовному кодексу), статистический, юридический метод, общенаучныйметод формально юридический метод, исторический метод поскольку в своейдипломной работе я обращался к истории развития такой проблемы, какэкологические преступления логический метод, социологический и др. Теоретическуюоснову дипломной работы составляют труды отечественных авторов по уголовномуправу: В.М. Лебедева, А.В. Наумова, В.В. Петрова, М.П. Журавлева, Э.Н. Жевлакова,А. Сулейманова, В.И. Радченко, В. Зубковой, Н. Соколова

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ,законы РФ, Указы Президента РФ,

Структура введения. Дипломная работа состоит из введениядвух глав, шести пунктов, заключения и списка литературы.

Первая глава звучит как «Общая характеристикаэкологических преступлений». Она состоит из трех пунктов: содержанияпонятия, субъекта и объекта экологического преступления. Я дал определениеэкологического преступления обозначил его объект и определил субъектыобозначенных общественных отношений; объективные и субъективные признакиэкологического преступления. В этом пункте я обозначил и охарактеризовал общиедля экологических преступлений объективные и субъективные признаки; характеристикавидов экологических преступлений. Я систематизировал преступления в зависимостиот содержания предмета и непосредственного объекта посягательства, по характеруи способу совершения экологических преступлений, а также согласно учебникуУголовное право России под редакцией А.И. Рарога подразделил на экологическиепреступления общего характера и специальные экологические преступления.

Глава вторая, которая звучит как «Особенности правовогорегулирования лесопользования» Как и первая она, состоит из трех пунктов иимеют следующие наименования: понятие леса и лесного участка как предметаэкологического преступления. В пункте прослежена история развития понятия лесаи лесного участка его современное понимание, установлена Федеральная служба,которая осуществляет государственный контроль за состоянием, использованием,охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов ее задачи и функции, атакже указаны статьи УК РФ, которые предусматривают уголовную ответственность запреступления в сфере лесопользования. Незаконная рубка лесных насаждений иуничтожение или повреждение лесных насаждений. Дается уголовно правоваяхарактеристика составов преступления к каждой из указанных преступлений сизменениями, которые произошли благодаря принятию нового Лесного кодекса. В заключениемоей дипломной работе изложены выводы. И завершается списком литературыиспользуемой мной при написании этой работы.

Глава 1. Общая характеристика экологическихпреступлений1.1 Понятие, субъект и объект экологическогопреступления

Функционирование общества неразрывно связано спреобразованием природной среды, извлечением и потреблением ее полезныхсвойств, созданием благоприятных экономических, организационных, правовых ииных условий для приумножения и воспроизводства природных богатств. Однакодеятельность человека нередко сопряжена с такими нарушениями, которые причиняютсерьезный, порой невосполнимый ущерб природной среде[1].Научно-технический прогресс, способствующий появлению новых технологическихсистем, иногда приводит к тому, что экологический вред, причиняемый природечеловеком, приобретает опасные размеры, угрожающие самой биологической основесуществования человечества. В красную книгу уже занесено более 150 видовживотных, которые практически перестали существовать на земле, тысячи видовживотных и растений находятся под угрозой уничтожения в результате загрязненияатмосферы земли, вод ядерными, химическими, иными производственными и бытовымиотходами. Все это порождает необратимые негативные изменения генофондачеловечества и создает опасность существования самой цивилизации. Поэтомублагополучие окружающей среды требует постоянной заботы человека о еесохранении. Это обстоятельство было подтверждено на Международной конференцииООН по окружающей среде в июне 1992 г.

Общественная опасность предусмотренных в главе 26 УК РФпреступлений состоит и в том, что они посягают на человека через природу,посредством уничтожения или качественного ухудшения биологической основы егосуществования. Экологические преступления, кроме того, нарушают закрепленное вст.42 Конституции Российской Федерации право человека на здоровую окружающуюсреду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещении ущерба,причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Всоответствии с Конституцией РФ был принят Федеральный закон от 10 января 2002 г.«Об охране окружающей среды»[2],в котором четко определены требования в области охраны окружающей среды привводе в эксплуатацию зданий. строений, сооружений и иных объектов (ст.38), при размещении,проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию,эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооруженияи военной техники (ст.41), при обращении с отходами производства и потребления(ст.51) и в других сферах.

Виды экологических правонарушений предусмотрены в КоАП (гл.8«Административные правонарушения в области охраны окружающей природной средыи природопользования») и УК (гл.26 «Экологические преступления»).Экологические преступления имеют свои отличительные признаки, определяющиесяспецификой родового (отношения в сфере обеспечения общественной безопасности),видового (отношения по охране природной среды, рациональному использованию еересурсов и обеспечению экологической безопасности), непосредственного (конкретныеотношения по охране, использованию отдельных видов природных ресурсов и пообеспечению экологической безопасности) объектов посягательства, а такжепредмета (природная среда в целом, ее ресурсы, особо охраняемые территории,редкие и достопримечательные объекты) и объективной стороны преступления (экологичностьдеяний, нарушение общеобязательных правил природопользования и охраныокружающей среды, последствия в виде вреда природе и здоровью человека).

Экологические преступления — группа преступных посягательствна окружающую среду и ее компоненты, ответственность за совершение которыхпредусмотрена гл.26 УК РФ «Экологические преступления», (ст.246-262) инекоторыми другими статьями УК РФ, касающимися причинения вреда окружающейсреде. Экологическое преступление — это предусмотренное уголовным законом изапрещенное им под угрозой наказания виновное общественно опасное деяние (действиеили бездействие), посягающее на окружающую среду и ее компоненты, рациональноеиспользование и охрана которых обеспечивает оптимальную жизнедеятельностьчеловека, экологическую безопасность населения и территорий, состоящее внепосредственном противоправном использовании природных объектов (или впротивоправном воздействии на их состояние) как социальной ценности, чтоприводит к негативным изменениям качества окружающей среды, уничтожению,повреждению объектов.

Противоправность как юридическое выражение общественнойопасности экологических преступлений представляет собой сложный правовойфеномен и проявляется в виде общей и специальной (уголовной) противоправности. Посколькуподавляющее большинство составов экологических преступлений сформулировано сиспользованием бланкетных диспозиций, в частности оборота «нарушениеправил» охраны окружающей среды, безопасности и т.п., общаяпротивоправность устанавливается при обращении к нормам (требованиям,предписаниям), содержащимся в актах экологического, природоресурсового,административного и иного законодательства (федеральных законах, указахПрезидента РФ, постановлениях Правительства РФ, ведомственных нормативныхактах, стандартах и иных нормативных документах регламентирующих охрану,окружающей среды, ее использование, параметры воздействия, санитарных истроительных правилах и т.п.).

Уголовная противоправность определяется наличием в УК РФстатей, предусматривающих ответственность за совершение преступного деяния. Онане является стабильной по ряду причин: появляются и фиксируются новые видыэкологически значимого поведения, наносящего значительный ущерб окружающей среде,возрастает и часто бывает неконтролируемым и неустранимым вред, наносимыйобъектам природы. Создаются, и внедряются новые средства потребления иливоздействия на окружающую среду, в принципе возникают новые сферы человеческойдеятельности (атомная энергетика, генно-инженерная деятельность, биологическоеоружие, незаконная торговля окружающей средой и пр), что приводит кнеобходимости криминализации ряда действий (бездействии).

В то же время общество и специалисты в области уголовногоправа не всегда правильно оценивают происходящие изменения, а законодатель посубъективным либо объективным причинам не отражает их в текстах уголовногозакона. Общественная опасность не сводится к сумме вредных единичныхпоследствий, причиняемых экологическими преступлениями, а (с качественнойстороны) определяется экологической значимостью социальных ценностей, которымпротивопоставляется преступное поведение данного вида, всем содержаниемэкологически вредного поведения умалением экологических интересов общества инарушением права каждого человека на благоприятную окружающую среду, снижениемуровня безопасности населения и территорий и т.д. С количественной стороныобщественная опасность экологических преступлений выражается в ее степени иучитывается законодателем в санкциях, содержании ответственности с помощьюопределения размеров причиненного вреда, набора квалифицирующих признаков и др.(массовая гибель животных, существенное изменение радиоактивного фона,отравление окружающей среды, тяжкие последствия и т.п. совершение преступленийна территории заповедника в зоне экологического бедствия и др.),

Например, состояние земель в РФ оценивается специалистамикак угроза национальной безопасности, вызванная техногенным загрязнением,истощительным сельскохозяйственным землепользованием, деградацией значительныхплощадей земельных угодий (на l января 1996 г. общая площадь деградированныхоленьих пастбищ составила 230,6 млн. га эрозированных почв, 51 млн. га нарушенныхземель — 1138,4 тыс. га). На 1 января 2000 г. площадь деградированных оленьихпастбищ составила более 60% общей площади, а запасы кормов на них по сравнениюс 1950 г. уменьшились в два — три раза. При суммарном заборе воды из водныхобъектов объемом более 80 куб. км, сброшенные, в них сточные воды составляют в2002 г.54,7 куб. км, т.е. две трети.

В результате большая часть населения России употребляетводу, не отвечающую санитарно-гигиеническим и иным стандартам. Морская средазагрязнена опасными, в первую очередь радиоактивными веществами и отходамииз-за затопления и сброса контейнеров с отходами, аварийных реакторов, сливанефтепродуктов и т.п. Непосредственным объектом экологических преступленийявляются охраняемые уголовным законом правовые блага, связанные сиспользованием отдельных видов природных ресурсов и объектов, обеспечениемправопорядка при осуществлении конкретных видов воздействия на окружающуюсреду, экологической безопасности населения и территорий, сохранением состоянияи качества окружающей среды и ее компонентов.

А также общественные отношения по охране и рациональномуиспользованию отдельных видов природных богатств. Например, непосредственнымобъектом незаконной охоты (ст.258 УК) являются общественные отношения по охранеи рациональному использованию диких зверей и птиц. Видовым объектом экологическихпреступлений являются охраняемые уголовным законом общественные отношения порациональному использованию природных ресурсов, сохранению благоприятной длячеловека и иных живых существ природной среды и обеспечению экологическогоправопорядка и безопасности населения.

Важным признаком экологических преступлений являетсяпредмет, в качестве которого выступают различные компоненты природной среды (дикиеживотные, птицы, рыба и т.д.). Эти компоненты природной среды не обособленыпредшествующим человеческим трудом от природных условий своего существования,находятся в состоянии естественной свободы (например, дикорастущий лес, рыбы вестественных водоемах), а потому не являются имуществом. Предметомэкологических преступлений могут быть так же элементы природной среды, хотя иаккумулирующие в себе определенное количество человеческого труда, ноостающиеся в природной среде или внесенные в нее для выполнения восстановительныхфункций (например, искусственно выращенные и выпущенные в водоемы мальки рыб). Именнопо предмету экологические преступления отличаются от преступлений противсобственности.

Субъектом экологических преступлений могут быть лица,достигшие 16-летнего возраста. В ряде составов указаны признаки специальногосубъекта, т.е. лица, в обязанности которого нормативными правовыми илиправоприменительными актами, по договору или иному уполномочию включаются: выполнениеопределенных действий, по организации работ, контролю, принятию мербезопасности в связи, с использованием, окружающей среды или оказанием на нееантропогенного воздействия либо установлен специальный порядок деятельности вцелом в силу должностного положения лица, или данного ему служебного порученияПризнаками специального субъекта могут характеризоваться и граждане,осуществляющие отдельные виды сельскохозяйственной деятельности, оказывающиеопределенные услуги, например по транспортировке животных.

1.2 Объективные и субъективные признакиэкологического преступления

Объективная сторона экологических преступленийхарактеризуется общественно опасным действием или бездействием, противоречащимправилам, устанавливающим порядок безопасного воздействия на окружающую природупри производстве определенных работ или совершении иных действий.

Вторым объективным признаком родового состава экологическихпреступлений является наступление вредного последствия в виде причинения вредажизни и здоровью граждан, материального или иного ущерба экологии.

Третий объективный признак — причинная связь междудопущенным нарушением правил воздействия на среду обитания и наступившимпоследствием. Установление наличия причинной связи по делам этой категориипредставляет известную сложность и требует проведения соответствующейэкспертизы.

Нормы права об экологических преступлениях носят бланкетныйхарактер. Это означает, что лишь в том случае общественно опасное деяниестановится признаком объективной стороны экологического преступления, когда онапротиворечит определенному нормативному акту, регулирующему порядок обращения сэкологическими объектами.

Предметом экологических преступлений являются конкретныеприродные ресурсы: земля, вода, воздух, животные, леса, кустарники и др.

Большинство экологических преступлений относится к категорииматериальных составов: нарушение правил охраны окружающей природной среды припроизводстве работ (ст.246 УК), загрязнение вод (ст.250 УК), загрязнениеатмосферы (ст.251 УК) и др. Часть экологических преступлений являетсяформальными составами преступлений и предполагает установление только фактадеяния, независимо от последствий. Например состав нарушения законодательства оконтинентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ (ст.253 УК) сконструированкак формальный. Имеются и составы угрозы причинения вреда, например нарушениеправил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст.247 УК).

Субъективная сторона большинства экологических преступленийхарактеризуется неосторожной виной по отношению к вредным последствиям,являющимся признаками как основных, так и квалифицированных составов. Нарушениесоответствующих правил природопользования и охраны окружающей среды, наказуемоенезависимо от последствий, может быть как умышленным нарушением установленныхправил и умышленной или неосторожной виной применительно к наступившим иликоторые могут наступить общественно опасным последствиям.

Субъективная сторона экологических преступлений представляетизвестную сложность, поскольку в диспозиции некоторых статей она четко необозначена, что породило противоречивое толкование субъективной стороныотдельных видов преступлений.

Отправными положениями, позволяющими правильно уяснитьсодержание формы вины соответствующего преступления, являются нормы права,закрепленные в ч.2 ст.24, ст.25-27 УК.

Статьи 25 и 26 УК указывают на то что, в конечном итоге впреступлениях с материальным составом форма вины определяется психическимотношением виновного к указанному в диспозиции нормы права последствию. Изсмысла ст.27 УК вытекает, что преступление характеризуется двойной формой винылишь в том случае, когда в объективную сторону состава преступления включенызаконом два последствия, когда первое из них причиняется умышленно, а второеболее тяжкое — по неосторожности (например, ч.4 ст.111 УК).

Если же простой состав характеризуется только общественноопасным действием (бездействием), а в квалифицированных составах, предусмотренныхпоследующими статьями, закон включает вредное последствие, то такоепреступление не образует двойной формы, ибо в простой состав не включено первоеменее тяжкое последствие. Тем более не может преступление характеризоватьсядвойной формой вины, когда общественно опасное действие (бездействие) и вредноепоследствие составляют признаки одного и того же простого состава, которыйзаконом не подразделяется на простой и квалифицированный составы, например ст.246УК. В таких составах вина определяется исключительно психическим отношениемвиновного к общественно опасным последствиям. Такое преступление является либоумышленным, либо неосторожным, так как оно не соответствует структуре и содержаниюпризнаков, образующих двойную форму вины. Отмеченные положения игнорируютсянекоторыми авторами. Так, И. М Тяжкова и Э.Н. Жевлаков утверждают, чтопреступление, предусмотренное ст.246 УК, характеризуется двойной формой вины, т.е.к действию — умыслом, к последствиям — неосторожностью[3].

Вторая трудность в понимании вины экологических преступленийвпрочем, как и некоторых других преступлений, состоит в том, что в ч.2 ст.24 УКсказано: «Деяние, совершенное только по неосторожности, признаетсяпреступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующейстатьей Особенной частью настоящего Кодекса». Эту формулировку стоитпризнать явно неудачной, так как она дает повод утверждать, что вина впреступлениях с материальным составом определяется не психическим отношением кпоследствию, а к деянию, в которое некоторые авторы не включают последствие. [4]Отсюда эти делается вывод, что психическое отношение виновного к совершенномудействию или бездействию образует в преступлениях с материальным составомсамостоятельную форму вины. Такой вывод не вытекает из закона. В тексте ч.2 ст.24УК имеется в виду причинения вреда по неосторожности лишь в случае, когда этопредусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК. Это положениераспространяется и на второе последствие в преступлениях с двойной формой вины.

Исходя из этого, следует считать экологическое преступление,совершенное по неосторожности только в том случае, когда в диспозиции статьиОсобенной части УК сказано, что вред нарушением правил обращения с окружающейсредой причинен по неосторожности. К таким преступлениям относятся деяния,предусмотренные ч.3 ст.247, ч.3 ст.252 и ч.3 ст.254 УК. Тот факт, что этоутверждение соответствует закону, подтвердил законодатель Федеральным закономРФ от 21 июня 1998 года, которым дополнил ч.1 и 2 ст.249 и ч.2 ст.251 УКуказанием, что предусмотренное в этих нормах деяние влечет по неосторожностипричинение вреда. Тем самым эти составы были отнесены к неосторожнымпреступлениям. К неосторожным преступлениям относится и деяние, предусмотренноеч.1 ст.261 УК, хотя в ней и иным образом охарактеризовано неосторожноепричинение указанного в ней вреда: «В результате неосторожного обращения согнем или иными источниками повышенной опасности».

Преступления с формальным составом, предусмотренные в ч.1 ст.247,ч.1 ст.252, ч.1 и 2 ст.253; п. «б», «в», «г» ч.1ст.256, ч.3, ст.256 (при отсутствии признака крупного ущерба) УК; п. «б»,«в», «г» ч.1 ст.258, п. «а», «б» ч.2 ст.260УК, характеризуются умышленной виной, преимущественно с прямым умыслом, а присоздании угрозы причинения вреда здоровью или окружающей среде — с косвеннымумыслом.

Что касается составов, в которых о субъективном отношении кпоследствиям преступления ничего не говорится (ст.246, ч.2 ст.247, ч.1, ст.248,ч.1 и 2 ст.250, ч.1. ст.251, ч.2 ст.252, ч.1 и 2 ст.254, ст.255, п. «а»ч.1 ст.256 и ч.3 ст.256 УК), если деяние сопряжено с причинением крупногоущерба: ч.2 ст.258, ст.259, ч.1 ст.260; п. «в» ч.2 ст.260, ч.1 и 2 ст.262УК, то в них подразумевается наличие умысла. При этом вина во всех составахпреступления характеризуются косвенным умыслом, а в ст.259, 261, 262 УК[5]как прямым, так и косвенным умыслом.

Если допустить, например, причинение тяжкого вреда здоровьюс прямым умыслом путем нарушения правил обращения экологически опасных веществ(п. «в» ч.2 ст.111 УК), то объектом посягательства такогопреступления будет не экологическая безопасность, а здоровье человека,поскольку п. «в» ч.2 ст.111 УК предусматривает причинение такоговреда здоровью общеопасным способом, включающим и использование для достиженияэтой цели экологически опасного вещества или средства. В этом случае имеетместо конкуренция норм права по объекту преступления, не допускающаяквалификации совершенного деяния по совокупности преступлений и требующаяквалификации содеянного только по норме права, охраняющей более ценное благо отпричинения ему вреда способом, которым может быть причинен вред менее ценномублагу, находящемуся под охраной другой нормой права.

Сказанное делает излишним анализ субъективной стороны при характеристикеконкретных видов преступлений.

В зависимости от степени обобщенности общественныхотношений, охраняемых нормами права, содержащихся в статьях об экологическихпреступлениях, нормы права, предусматривающие ответственность за экологическиепреступления, делятся на общие, охраняющие экологическую безопасность в разныхсферах (ст.246, 247 и 248 УК), и специальные — все остальные нормы (ст.249-262УК), посвященные охране конкретных объектов окружающей среды, которым, согласноФедеральному закону «Об охране окружающей среды», относятся: земли,недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность,животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух,озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

1.3 Характеристика видов экологических преступлений

Структура института уголовно-правовой охраны природы несовпадает с формой его выражения в Уголовном кодексе. Законодательной системыэкологических преступлений в строгом смысле слова как таковой не существует. Нормы,описывающие эти преступления, размещены в />действующем УК вглавах о преступлениях против собственности, хозяйственных преступлениях,преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка издоровья населения[6].

Кроме того, данные нормы содержатся порой в статьях,посвященных охране иных социальных ценностей: собственности (глава 21 УК),памятников истории и культуры (ст.243 УК) и др. По причине отсутствияопределения и системы экологических преступлений в УК не отличается единствомих классификация и в теории уголовного права. По-разному определяются как кругэтих преступлений, так и основания классификации. Нередко к экологическимотносят все те преступления, которые связаны с элементами природной среды/>.

Конечно, в широком смысле слова практически вся материальнаядеятельность человека, связанная с природной средой, экологична, ибо все, чем онпользуется, берется у природы. Но с позиции общественных представленийэкологически опасна не всякая преступная деятельность. Нарушение правил сдачигосударству добытого из недр земли золота или других драгоценных металлов либодрагоценных камней (ст. 192 УК) [7], в отличиеот предусмотренного этой статьей нарушения правил разработки недр, посягает наотношения, определяющие монополию государства на добытые из недр землидрагоценные металлы и драгоценные камни, так как эта норма предусматриваетответственность/> за нарушение порядка сдачи добытого частнымилицами. Нельзя отнести к экологическим такие деяния, как создание вокругсооружений и установок на континентальном шельфе Российской Федерации зонбезопасности без надлежащего на то разрешения, необеспечение их охраны иподдержания постоянных средств предупреждения о их наличии и ликвидации тех изних, эксплуатация которых прекращена, так как эти деяния посягают на отношенияпо обеспечению безопасности морского судоходства в зоне сооружений и установокна шельфе. Иные же посягательства, предусмотренные этой статьей, затрагиваютотношения экологического характера. Преступления, предусмотренные такиминормами, можно назвать преступлениями общего характера. Те же преступления,которые посягают на конкретно определенный в законе элемент природной среды исвязанные с ним конкретные общественные отношения по его охране, логичнообозначить как специальные экологические преступления.

Ряд преступлений, предусмотренных действующим УК объективно можетбыть связано с причинением вреда природной среде, а может и не быть. Таковы,например, деяния, предусмотренные нормами о нарушении законодательством, ветеринарныхправил, нарушении правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителямирастений (ст.249 УК), жестоким обращением с животными (ст.245 УК). Ответственностьэтими нормами предусматривается за причинение вреда элементам природы какотносящимся к категории «имущество», так и не относящимся.

Соответственно, в случаях причинения вреда природе ущерб терпятотношения в сфере экологии, а в иных случаях — отношения собственности,хозяйственные и иные. Нормы, описывающие названные посягательства,альтернативно-экологические, />а экологические преступления, предусмотренныетакими нормами, относятся к той или иной разновидности специальныхэкологических преступлений. Таким образом, структура действующихуголовно-правовых норм предполагает при создании системы экологических преступленийдифференцированный подход. Любая классификация может быть теоретическиправильной и практически приемлемой, если за ее основу берется стабильныйпризнак, выражающий качественное свойство и своеобразие классифицируемыхявлений. В теории уголовного права и в практике законотворчества закрепиласьпозиция, согласно которой в основу выделения из нормативного массива однородныхобщностей должен быть положен родовой объект посягательства.

Систематизация норм по родовому объекту есть систематизацияих по признаку, определяющему социальную (политическую, экономическую,экологическую и иную) сущность преступления. Анализ признаков предмета,объективной и субъективной сторон и субъекта преступления лишь способствуетустановлению этой сущности, но в основу построения системы в данном случае они положены,быть не могут, поскольку только их совокупность дает полную характеристикупреступления. Сами же они, взятые в отдельности, не обладают необходимымиинтегрирующими качествами. Внутри системы классификация преступлений на группыможет быть различной в зависимости от целей классификации: по предметупосягательства, форме вины, субъекту и т.д. Если мы хотим подчеркнутьсоциально-политическую сущность деяний, сгруппированных в одну общность ипоказать их виды, то логично взять в качестве основы систематизациинепосредственный объект посягательства, который в экологических преступленияхнепосредственно связан с предметом преступления. Структура действующихуголовно-правовых норм об охране окружающей среды предполагает необходимостьиспользования дифференцированного подхода при создании системы экологическихпреступлений.

В УК РФ есть нормы, предусматривающие ответственность запосягательства на природу вообще. Предмет и соответственно отношения по егоохране в них предусмотрены альтернативно либо вовсе не конкретизируются. Таковы,например, нормы об ответственности за: нарушение правил охраны окружающей средыпри производстве работ (ст.246); нарушение правил обращения с экологическиопасными веществами и отходами (ст.247). Преступления, предусмотренные такиминормами, мы называем преступлениями общего характера. Те же преступления,которые посягают на конкретно-определенный в законе элемент природной среды и связанныес ним конкретные общественные отношения по его охране, логично обозначить какэкологические преступления специального характера. Некоторые преступления,предусмотренные УК РФ 1996 г., объективно могут быть связаны с причинениемвреда природной среде, а могут и не быть. Таковы, например, деяния,предусмотренные ч.1 ст.249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил) и ч.2 ст.249УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителямирастений), ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Соответственно, в случаяхпричинения вреда природе ущерб терпят отношения в сфере экологии, а в иныхслучаях — отношения собственности, хозяйственные, в сфере общественнойбезопасности и иные. Такие преступления мы относим к категории альтернативно-экологических.С этих позиций экологические преступления образуют следующую систему:

1. экологические преступления общего характера: нарушениеправил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК). Объектпреступления — отношения экологической безопасности. Объективную сторонупреступления образует нарушение правил охраны окружающей среды припроектировании, размещении, строительстве, вводе эксплуатацию и эксплуатациипромышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов, если это повлеклосущественное измененное радиационного фона, причинение вреда здоровью человека,массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия. Нарушение правил охраныокружающей среды может быть совершено путем кА действия, так и бездействия. Обязательнымпризнаком объективной стороны преступления являются общественно опасныепоследствия в виде существенного изменения радиоактивного фона, причинения вредаздоровью человека. Массовой гибели животных либо иных тяжких последствий. Этипоследствия должны находиться в причинной связи с допущенными нарушениямиправил охраны окружающей среды. Субъективная сторона преступленияхарактеризуется неосторожной виной по отношению к вредным последствиям, хотясами правила охраны окружающей среды могут быть нарушены как осознанно, так инеосознанно. Субъект преступления специальный — лицо, ответственное засоблюдение правил охраны окружающей среды.

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ иотходов (ст.247 УК) Объект преступления — отношения экологической безопасности.Предметом преступления являются запрещенные виды опасных отходов, предметоминых перечисленных в диспозиции действий — радиоактивные, бактериологические,химические вещества и отходы. Объективная сторона преступления характеризуетсяпроизводством запрещенных видов опасных отходов, а также транспортировкой,захоронением, использованием или иным обращением радиоактивных,бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленныхправил.

Преступление окончено с момента создания реальной угрозыпричинения существенного вреда здоровью людей или окружающей природной среде. Субъективнаясторона преступления предполагает умышленную или неосторожную форму вины.

Субъектом преступления может быть лицо, на которое возложенообязанность по соблюдению правил обращения с экологически опасными веществами иотходами. В части 2 ст.247 УК установлена ответственность за те же деяния,повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинениевреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные взоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайного экологической ситуации. Всоответствии с ч.3 ст.247 УК более строго наказуемы деяния, предусмотренные ч.1и 2 данной статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовоезаболевание людей. Таким образом, в силу прямого указания закона отношение лицак смерти человека или к массовому заболеванию людей как последствиям нарушенияправил поведения с экологически опасными веществами и отходами может бытьтолько в форме неосторожной вины. Нарушение правил безопасности при обращении смикробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами (ст.248 УК).Объект преступления — экологическая безопасность. В качестве предметапреступления выступают микробиологические и другие биологические агенты, атакже биологические токсины.

Объективная сторона преступления характеризуется: нарушениемправил безопасности при обращении с указанными предметами; последствиями в видевреда здоровью человека, эпидемий, эпизоотий либо иных тяжких последствий; причиннойсвязью между нарушениями и наступившими последствиями. Причинение вредаздоровью человека охватывает легкий, средней тяжести или тяжкий вред здоровьюхотя бы одного человека. Субъективная сторона преступления характеризуетсянеосторожной виной. Однако нарушение самих по себе правил безопасности можетбыть допущено намеренно.

Субъект преступления — лицо, на которое возложенаобязанность по соблюдению правил безопасности при обращении микробиологическимиобъектами, биологическими агентами и токсинами. Нарушение правил обращения суказанными материалами, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываетсяпо ч.2 ст.248 УК.

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных дляборьбы с болезнями и вредителями растений (ст.249 УК). Объект преступления — экологическая безопасность. Объективная сторона преступления, предусмотренногоч.1 ст.249 УК, выражается в нарушении ветеринарных правил, повлекшемраспространение эпизоотии или иные тяжкие последствия. Нарушение ветеринарныхправил может быть совершено путем действия либо бездействия. Обязательнымпризнаком объективной стороны преступления являются эпизоотии и иные тяжкиепоследствия, а также причинная связь между нарушением ветеринарных правил иуказанными вредными последствиями. Субъективная сторона нарушения ветеринарныхправил характеризуется неосторожной виной.

Субъектом преступления могут быть как частные, так идолжностные лица, на которых возложена обязанность соблюдать ветеринарныеправила. В ч.2 ст.249 УК установлена ответственность за нарушение правил,установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. В ч.2 ст.249 УКустановлена ответственность за нарушение правил, установленных для борьбы сболезнями и вредителями растений. Объективная сторона преступления выражается внарушении правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Моментокончания преступления связан с фактическим наступлением этих последствий. Остальныеобъективные и субъективные признаки анализируемого преступления аналогичныпризнакам преступления ч.1 ст.249 УК.

2. экологические преступления специального характера. Загрязнениевод (ст.250 УК). Объектпреступления — отношения, возникающие по поводуобеспечения сохранности водных ресурсов как природного условия жизни и здоровьялюдей, функционирования сельскохозяйственного производства и рыболовства. Предметомпреступления являются поверхностные или подземные поды, а также источникипитьевого водоснабжения. Объективную сторонупреступления образуют: а) загрязнение;б) засорение; в) истощение поверхностных или подземных вод, источника питьевоговодоснабжения; г) иное изменение их природных свойств. Обязательномуустановлению подлежит также причинная связь между загрязнением вод и вреднымипоследствиями. Субъективная сторонапреступления характеризуется умысломили неосторожностью. Субъектомпреступления может быть лицо,достигшее возраст» 16 лет.

В ч.2 ст.250 УК установлена ответственность за загрязнениевод, по влекшее причинение вреда здоровью человека или массовую гибельживотных, а равно совершенное на территории заповедника или заказника либо взоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Загрязнениеатмосферы (ст.251 УК) Объектпреступления — общественные отношения,возникающие по поводу обеспечения сохранности атмосферного воздуха отзагрязнения. Предметомпреступления может быть только атмосферный воздух.Объективная сторонапреступления выражается в нарушении правил выброса ватмосферу загрязняющих веществ или в нарушении эксплуатации установок,сооружений и иных объектов, если это повлекло загрязнение или иное изменениеприродных свойств воздуха. Оконченопреступление в случае наступлениявредных последствии в виде загрязнения воздуха или иного изменения егоприродных свойств. Субъективная сторонапреступления характеризуетсяумышленно! или неосторожной виной. Субъектомпреступления может бытьлицо, достигшее возраста 16 лет. Повышенная уголовная ответственностьпредусмотреназа те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека(ч.2 ст.251 УК), а также повлекшие по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.251УК).

Загрязнение морской среды (ст.252 УК) Объектпреступления- общественные отношения по поводу обеспечения охраны морской воды отзагрязнения. В отличие от преступления, предусмотренного ст.250 УК, предметаэтого преступления является морская среда, т.е. внутренние морскиеводы, воды территориального моря РФ и воды открытого моря. Объективная сторонапреступления выражается в загрязнении морской среды:

а) из находящихся на суше источников;

б) вследствие нарушения правил захоронения или сброса странспортных средств или возведенных в море искусственных сооружений веществ иматериале вредных для здоровья людей или живых ресурсов моря либопрепятствующих правомерному использованию морской среды. Окончено преступлениес момента загрязнения морской среды. С субъективной стороныпреступлениеможет быть совершено только умышленно.

Субъектпреступления — как руководители предприятий,капитаны плавучих средств, капитаны воздушных судов и т.п., так и рядовыеработники платформ или иных искусственных возведенных в море конструкций, в чьислужебные обязанности входит недопущение сброса в море Iвредных веществ и материалов. В ч.2 ст.252 УК предусмотрена ответственность зате же деяния, причинившие существенный вредздоровью человека, животномуили I растительному миру, рыбным запасам, окружающей среде,зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам.

Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и обисключительной экономической зоне РФ (ст.253 УК) Объект преступления — общественныеотношения по поводу охраны живых ресурсов континентального шельфа и водисключительной экономической зоны Российской Федерации. Дополнительным объектомвыступает безопасность морского судоходства.

Объективную сторонупреступлений образуют: а) незаконноевозведение сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации; онезаконное создание вокруг них или в исключительной экономической зоне РФ зонбезопасности; в) нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны иликвидации возведенных сооружений и средств обеспечения безопасности морскогосудоходства. Субъективная сторонапреступления предполагает умышленнуювину Субъектомпреступления может быть достигшее 16-летнего возрасталицо. Часть 2 ст.253 УК устанавливает ответственность за исследование,разведку, разработкуестественных богатств континентального шельфа РФили исключительной экономической зоны РФ, проводимые без соответствующегоразрешения. Порча земли (ст.254 УК). Объектпреступления — общественныеотношения, возникающие по поводу обеспечения сохранности земли от загрязнения. Предметпреступления — земли любого назначения: сельскохозяйственные, населенныхпунктов, лесного фонда и т.п. Объективную сторонупреступления образуют:а) отравление; б) загрязнение; в) иная порча земли вредными продуктамихозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения судобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опаснымихимическими или биологическими веществами при их хранении, использовании итранспортировке. Оконченопреступление в случае наступления вредныхпоследствий в виде причинения вреда здоровью человека или окружающей среде. Субъективнаясторонапреступления характеризуется неосторожной виной по отношению квредным последствиям, хотя сами по себе правилaобращения с указанными вредными веществами могут быть нарушены сознательно. Субъектпреступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч.2 ст.254 УК предусмотрена повышенная ответственностьзапорчу земли в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайнойэкологической ситуации. По ч.3 ст.254 УК наказуема порча земли, повлекшая понеосторожности смерть человека. Нарушение правил охраны и использования недр (ст.255УК).

Объектпреступления — общественные отношения поповоду обеспечения рационального использования недр. Объективная сторонапреступлениявыражается:

а) в нарушении правил охраны и использования недр припроектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатациигорнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычейпоганых ископаемых;

б) в самовольной застройке площадей залегания полезныхископаемых. Окончено преступление в случае причинения значительного ущерба. Субъективнаясторона преступления характеризуется умышленной виной. Субъектом преступленияявляется лицо, достигшее возраста 16 лет.

Незаконная добыча водных животных и растений (ст.256 УК) Объектпреступления — общественные отношения по поводу охраны и рациональногоиспользования водных живых ресурсов как составной части природной среды,необходимой для жизни человека. Предметомпреступления являются рыбы,морские звери и иные, водные животные, а также промысловые морские растения.

С объективной стороныпреступление выражается внезаконной добыче рыбы, морского зверя и иных водных животных или промысловыхморских растений, совершенной:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением самоходного плавающего транспортногосредства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способовмассового истребления указанных водных животных и растений; и) в местах нерестаили на миграционных путях к ним; г) на территории заповедника, заказника либо взоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Ссубъективной стороны преступление может быть совершено только с прямым умыслом.Субъектпреступления — лицо, достигшее возраста 16лет.

В ч.2 ст.256 УК установлена ответственность за незаконнуюдобыч; котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в открыто мореили в запретных зонах. Предметомданного преступления являются морскиекотики и морские бобры (другое название — калан, морская выдра, камчатский бобр),а также иные морские млекопитающие. Объективная сторонапреступлениявыражается в добыче морских котиков, морских бобров и иных морскихмлекопитающих в открытом море (за пределами 12-мильной зоны) либо в запретныхзонах (специальных заповедниках, отведенных для размножения животных). Субъективнаясторонапреступления характеризуется прямым умыслом. Субъектпреступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. В ч.3 ст.256 УК установленаответственность за деяния, предусмотренные ч.1 и 2 настоящей статьи,совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лицпо предварительному сговору или организованной группой. Нарушение правил охранырыбных запасов (ст.257 УК) Объект преступления — общественные отношения поповоду обеспечения сохранности рыбных запасов от истребления при производствелесосплава, взрывных и других работ.

С объективной стороныпреступление характеризуется:

а) производством лесосплава;

б) строительством мостов, дамб;

в) транспортировкой древесины и другой лесопродукции слесосек;

г) осуществлением взрывных и иных работ;