ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РОЛЬ ЭПИТЕТОВ В СКАЗКАХ ПУШКИНА

ВВЕДЕНИЕ

Цель: исследование эпитетов в сказках Пушкина

Актуальность. В современный век рекламы, электронных технологий наша речь беднеет, все прочнее закрепляется в ней молодежный сленг. Предметом чтения все чаще становятся не великие произведения русской литературы, а тексты, размещенные в Интернете. Что делает нашу речь богатой? На этот вопрос мы будем искать ответ в лучших образцах нашей литературы, а именно, в сказках А.С. Пушкина.

Тема исследовательской работы «Роль эпитетов в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина.

Задачи:

- Изучить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина

- Выявить наличие эпитетов.

- Классифицировать эпитеты

- Определить роль эпитетов в сказке.

- Определить роль эпитетов в нашей речи.

Объект: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина.

Предмет: эпитеты

Гипотеза. Если мы исследуем эпитеты в сказках А.С. Пушкина, то докажем, что эпитеты являются главным выразительным средством создания художественного образа.

Методы исследования:

— теоретический (анализ, классификация, сопоставление)

— эмпирический (наблюдение, изучение)

— практический (составление презентации)

— эксперимент

- В школьном словаре литературоведческих терминов дается следующее толкование эпитета. Эпитет – образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным.

Известный лингвист Д.Э. Розенталь дает такое определение.

«Эпитет – это самое меткое, самое свежее, самое нужное слово, которое выбирает писатель каждый раз, изображая уже известный нам предмет»

Эпитет как разновидность тропа изучали многие выдающиеся филологи: Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, А.А. Потебня, В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский и др., однако до сих пор наука не располагает разработанной теорией эпитета, нет единой терминологии, необходимой для характеристики различных видов эпитетов. Существуют разные классификации эпитетов. Одна из них следующая.

Виды эпитетов:

1) постоянные;

2) оценочные;

3) описательные;

4) эмоциональные;

5) сложные.

2.«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

2.1.Как и к каждому из нас, сказка пришла к Александру Сергеевичу Пушкину в детстве. А сказительницей была няня, Арина Родионовна. Став взрослым, Пушкин собирал и записывал народные песни, сказки, а затем и сам создал чудесные сказки. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» написана в ноябре 1833 г. в Болдине. Основой для этого произведения послужила народная сказка. Фольклорный вариант был записан Пушкиным в Михайловском. Многое роднит авторскую сказку с народной: сюжет, герои, язык. Одним из выразительных средств, заимствованных Пушкиным из народной сказки, является эпитет.

2.2Постоянные эпитеты появились в сказках Пушкина из устного народного творчества.

С белой зори до ночи;

Не видать милого друга

Рано утром гость желанный

День и ночь так долго жданный

Красно солнце отвечало, —

Я царевны не видало.

Отвечает месяц ясный, —

Не видал я девы красной

Ты волнуешь сине море…

Отвечает ветер буйный…

Люди добрые живут…

В руки яблочки взяла

К алым губкам поднесла

Темной ночки Елисей

Дождался в тоске своей.

Такие эпитеты мы видим во многих русских народных сказках и песнях. Помним их с детства и употребляем в своей речи.

Следующий ряд эпитетов относится к авторским. Именно эти выразительные средства придают неповторимость языку произведения, создают яркие поэтические образы.

2.3.Описательные эпитеты

Эти эпитеты выделяют признаки предметов, создают, описывают образ.

Высока, стройна, бела,

И умом и всем взяла…

Читая эти строки, мы ярче представляем внешность царицы. А вот как Пушкин описывает молодую царевну:

Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого…

Эпитеты помогают нам увидеть образы семи богатырей:

Входят семь богатырей,

Семь румяных усачей.

С помощью эпитетов автор рисует некоторые предметы. По сюжету сказки царица, желая быть «всех милее, всех румяней и белее», решила погубить молодую царевну. В дом богатырей была отправлена черница, которая должна была угостить царевну яблоком, напитанным ядом. Вот как описано это яблоко:

И к царевне наливное,

Молодое, золотое,

Прямо яблочко летит..

Так свежо и так душисто,

Так румяно-золотисто,

Будто медом налилось!

Как же не отведать такое яблоко! И царевна не устояла. В одном ряду с описательными эпитетами мы видим реже встречающийся сложный эпитет —румяно-золотисто.

2.4.Оценочные эпитеты

Изображая царевну, автор использует помимо постоянных эпитетов и свои. За ними кроется авторское отношение к героине, эти эпитеты раскрывают истинный характер царевны. Внешней красоте противопоставлена зависть, жестокость, себялюбие.

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива.

Далее автор прямо выражает свое отношение к героине в следующих строчках:

Черт ли сладит с бабой гневной?

Богатыри изображены как былинные герои – добрые, сильные, благородные. Это сближает сказку Пушкина с народной. Однако у авторской сказки есть отличия, одно из них – использование авторских оценочных эпитетов:

Перед утренней зарею

Братья дружною толпою

Выезжают погулять…

Доброе отношение семи богатырей к молодой царевне мы видим в следующих строках:

Братья милую девицу

Полюбили.

Нежную любовь Елисея к своей невесте тоже помогают передать оценочные эпитеты:

И пошел к пустому месту

На прекрасную невесту

Посмотреть еще хоть раз.

И о гроб невесты милой

Он ударился всей силой.

2.5.Эмоциональные эпитеты

Передают авторские чувства, эмоции, относящиеся к героям. Так, мы видим эмоциональное отношение автора к царице, отрицательной героине сказки:

Делать нечего. Она

Черной зависти полна…

Между тем царица злая,

Про царевну вспоминая…

Дома в ту пору без дела

Злая мачеха сидела…

Совершенно противоположные чувства испытываем мы, когда читаем строки о положительных героях сказки. Здесь автор использует другие эмоциональные эпитеты:

Дочка царская пропала!

Тужит бедный царь по ней.

Раз царевна молодая

Милых братьев поджидая…

Печаль по поводу смерти царевны передает другой ряд эпитетов:

В той норе, во тьме печальной

Гроб качается хрустальный…

Исследуя эпитеты в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», мы позволим себе провести небольшой эксперимент. Выберем отрывок из сказки, в котором встречаются эпитеты, например:

Год прошел как сон пустой,

Царь женился на другой.

Уж и впрямь была царица:

Высока, стройна, бела,

И умом и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива

Попробуем убрать все эпитеты. Как изменится этот отрывок?

Год прошел как сон,

Царь женился на другой.

Уж и впрямь была царица:

И умом и всем взяла…

Во-первых, нарушается ритмический строй отрывка. Во-вторых образ новой царицы стал размытым, схематичным. Мы уже не можем уловить характер героини, не чувствуем отношение автора к ней. Утрачена поэтичность отрывка.

- Таким образом, исследование эпитетов в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина привело к следующим выводам.

- Эпитеты усиливают выразительность, образность языка произведения;

- придают художественную, поэтическую яркость речи;

- обогащают содержание высказывания;

- выделяют характерную черту или качество предмета, явления,

- подчёркивают его индивидуальный признак;

- создают живое представление о предмете;

- оценивают предмет или явление;

- вызывают определённое эмоциональное отношение к ним;

- помогают увидеть авторское отношение к окружающему миру.

Если бы в нашем языке не было эпитетов, мы не имели бы возможности описать словесно какой-то предмет или явление. Скучным, серым и однообразным казался бы наш язык без эпитетов. А поэзии не было бы вообще.

4.Список литературы

- А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

- Школьный словарь литературоведческих терминов.

- Мир сказок А. С. Пушкина: — Санкт-Петербург, Московские учебники и Картолитография, 2009 г.- 232 с.

Художественные эпитеты в сказках Пушкина

В сказках Александра Сергеевича Пушкина применяется огромное количество самых разнообразных эпитетов. Они придают истории яркость, а также сближают их с русскими народными произведениями.

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

- белешенька земля

- гость желанный

- тяжелешенько вздохнула

- ломлива

- тихомолком расцветая

- румяней и белее

- черноброва

- мать брюхатая

- черной зависти

- глушь лесную

- светлой горнице

- с лежанкой изразцовой

- красная девица

- зеленого вина

- люблю сердечно

- пес проклятый

- наливное, молодое, золотое … яблочко

- жалко смотрит,

- грозно воет

- свежо, душисто, румяно-золотисто (про яблоко)

- алым губкам

- белы руки

- тиха, недвижна стала

- мертвою царевной

- горести душевной

- тиха, свежа лежала

- пустую гору

- поклон земной

- доброй вести

- красну солнцу

- теплою весной

- круглолицый, светлоокий (про месяц)

- месяц ясный

- ветер могуч

- ветер буйный

- речкой тихоструйной

- во тьме печальной

- изумленными глазами

- беседуя приятно

Сказка о царе Салтане

- крещеный мир

- тихонько заскрыпела

- красная девица

- пир честной

- царицей молодой

- честные гости

- кровать слоновой кости

- Государевой жене

- добра коня

- неведому зверюшку

- царева возвращенья

- законного решенья

- Допьяна поят

- суму пустую

- гонец хмельной

- Тайно бросить

- царску волю

- злую долю

- синем небе

- синем море

- горькая вдовица

- волна гульлива и вольна

- морские камни

- широком поле

- Дуб зеленый

- добрый ужин

- тугой лук

- снурок шелковый

- лук дубовый

- Тонку тросточку

- Стрелкой легкой

- дело лихо

- Клёв кровавый

- Гибель близкую

- могучий избавитель

- частыми зубцами

- белыми стенами

- святых монастырей

- Оглушительный трезвон

- Хор церковный

- колымагах золотых

- Пышный двор

- Княжей шапкой

- раздутых парусах

- знакомом острову

- Город новый златоглавый

- крепкою заставой

- Чорнобурыми лисами

- славного Салтана

- душой печальной

- бег дальный

- текучих вод

- Лебедь белая

- князь прекрасный

- день ненастный

- желанная страна

- грустной думой

- остров крутой, не привальный, не жилой

- пустой равниной

- дубок единый

- Чудный остров

- Подмигнув лукаво

- орешки не простые

- скорлупки золотые

- чистый изумруд

- Распроклятая мошка

- Чудо чудное

- двор широкий

- елкою высокой

- честном народе

- хрустальный дом

- донскими жеребцами

- путь далек

- Усмехнувшись исподтиха

- Море вздуется бурливо

- шумном беге

- красавцы удалые

- Великаны молодые

- молвить справедливо

- Гости умные

- витязи морские

- братья родные

- Славный город

- вод морских

- Тяжек воздух

- сама-то величава

- Старой бабушки

- Пораздумай путем

- душою страстной

- царевною прекрасной

- вздохнув глубоко

- белой груди

- милой матушке

- Дочь послушную

- иконой чудотворной

- главою покорной

- лазоревой дали

- Матушка родная

- княгиня молодая

- Незнакомой стороне

- веселый пир

Сказка о попе и о работнике его Балде

- Толоконный лоб

- рано поднялся

- Служителя не слишком дорогого

- служить славно, усердно, исправно

- вареную полбу

- русский авось

- поповом доме

- думает частенько

- срок близенько

- Ум догадлив, повадлив

- Верный работник

- оброк полный

- проклятое племя

- положенного срока

- великая помеха

- голодный котенок

- меньшего брата

- ближний лесок

- бесенок молоденек, слабенек

- берегу морскому

- братец любимый, родимый

- поглядывает боком

- Балдову победу

- сивая кобыла

- Бедненький бес

- Глупый бес

- Бедный поп

- приговаривал с укоризной

Сказка о рыбаке и рыбке

- синего моря

- ветхой землянке

- травой морскою

- непростою рыбкой, золотою

- Голосом человечьим

- Дорогой откуп

- ласковое слово

- великое чудо

- По-нашему говорила

- пуще старуха бранится

- кирпичною, беленою трубою

- дубовыми, тесовыми вороты

- черной крестьянкой

- столбовою дворянкой

- Не спокойно синее море

- Высокий терем

- собольей душегрейке

- Парчовая кичка

- золотые перстни

- красные сапожки

- усердные слуги

- вольною царицей

- целое царство

- поведут поневоле

- сидит она царицей

- царские палаты

- заморские вины

- пряником печатным

- грозная стража

- грозная царица

- взашеи затолкали

- старый невежа

- владычицей морскою

- черная буря

- сердитые волны

- проклятою бабой

- глубокое море

Сказка о золотом петушке

- тридевятом царстве

- тридесятом государстве

- славный царь

- был грозен он

- Наносил обиды смело

- ратных дел

- старого царя

- Страшный вред

- Многочисленную рать

- лихие гости

- Золотого петушка

- верный сторож

- всё мирно

- сидеть смирно

- силы бранной

- беды незваной

- высокой спицы

- Страшным шумом

- Им невмочь

- надгробного кургана

- высоких гор

- шелковый шатер

- безмолвии чудесном

- ущелье тесном

- Рать побитая

- страшная картина

- протоптанной траве

- кровавой мураве

- тяжким стоном

- Всяким яством

- парчовую кровать

- Покорясь безусловно

- силой ратной

- девицей молодой

- сарачинской шапке белой

- Весь поседелый

- Старый друг

- чин боярский

- конюшни царской

- Усмехнулся умильно

- легкий звон

- Добрым молодцам

«У лукоморья…»

- дуб зеленый

- Златая цепь

- кот ученый

- неведомых дорожках

- невиданных зверей

- курьих ножках

- брег песчаный и пустой

- видений полны

- витязей прекрасных

- вод ясных

- дядька морской

- грозного царя

- верно служит

- русский дух

Сказка о медведихе

- весенней теплою порою

- утренней белой зорюшки

- лесу дремучего

- бурая медведиха

- милыми детушками

- белой березою

- малых детушек

- глупых медвежатушек

- он догадлив

- сыру землю

- медвежия шуба

- медведя чернобурого

- брюхо белое

- Вдовца печального, горемычного

- Веселой игры

- большому боярину

- звери большие

- зверишки меньшие

- зубы закусливые

- глаза завистливые

- торговый гость

- жирный хвост

- Зайка беленький, серенький

1.

Организационный момент.

Вхождение

в тему урока на личностно-значимом уровне

Слово

учителя:

Прозвенел уже звонок.

Сядьте тихо и неслышно,

И скорей начнём урок.

Будем мы читать, трудиться,

Ведь задания нелегки.

Нам, друзья, нельзя лениться,

Так как мы ученики!

Добрый день! Для

меня это не просто приветствие: день сегодня действительно добрый, потому что

нам предстоит очень интересная и увлекательная работа. А для вас сегодняшний

день добрый? ( Делятся своими мыслями).

2. Мотивация к учебной деятельности.

Цель:

Создание условий для осознанного

восприятия

нового материала.

Это Пушкин. Это чудо.

Это прелесть без конца.

В нашей жизни вечно будут

Этих сказок голоса.

Сколько сказок у поэта?

Их не много и не мало,

Но все пушкинские – это

Наше вечное начало.

-Очень велик и

разнообразен сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина. Царь Салтан и царь

Дадон, царевна Лебедь и золотая рыбка, отважный царевич Елисей и хитрый

работник Балда…

Ребята, а вы хорошо знаете сказки А.С. Пушкина?

(Указываю на выставку книг « Добрым молодцам урок»)

3. Актуализация знаний.

Цель: Воспроизведение ранее изученного,

установление преемственных связей прежних и новых знаний и применение их в

новых ситуациях.

Викторина по сказкам А. С. Пушкина.

-Назовите сказки,

фрагменты из которых вы увидите на слайдах. Подсказкой вам будут служить и

иллюстрации к известным сказкам А. С. Пушкина.

—Какая из сказок вам нравится больше? Почему?

— Кому из героев вы симпатизируете? -Кого из

героев порицаете?

Скажите, ребята, когда вы читали

пушкинские сказки, не вздрагивало ли у вас сердце от этих таинственных, манящих

слов: « Негде, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил- был…».

—А кто из вас не представлял

себя царевной или царевичем? А кто не опускался во сне на дно морское к

золотой рыбке?

4. Целеполагание

Цель:

Формулировка цели, задач урока.

Продолжить этот прекрасный сон на яву

нам поможет сегодняшний урок, посвящённый изучению эпитета на основе

пушкинских сказок.

Запись темы урока в тетрадь.

-Сказки Пушкина – это

настоящий кладезь не только для нравственного и эстетического воспитания, но

и для воспитания читательской культуры, для знакомства с секретами

поэтического мастерства и художественными средствами

литературы. Перефразируя критика В.Г.Белинского, скажем так: « Читая Пушкина, можно пре-

восходным образом воспитать в себе… читателя».

Эту фразу возьмём в качестве эпиграфа

к нашему занятию. Запишем эпиграф.

-Исходя из темы урока,

эпиграфа, попытайтесь сформулировать цель нашего занятия. Чем нам предстоит

заниматься сегодня?

(Должны дать толкование термина

«эпитет», читая сказки, находить в них эпитеты, тем самым воспитывать в себе

внимательного читателя).

— Хочется добавить, что основной

формой нашей работы будет игра-путешествие по сказочному царству Пушкина.

5. Освоение нового материала.

Цель:Осознание места и причины

собственных затруднений в выполнении учебно-познавательной деятельности.

Ветер по

морю гуляет

И кораблик подгоняет.

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

Звучит

музыка из оперы Римского-Корсакова « Сказка о царе Салтане»

Все вы хорошо знаете эти

прекрасные строки из пушкинской сказки Кстати, какой? Конечно, это «Сказка о

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче

и о прекрасной царевне Лебеди».

И вот этот замечательный

кораблик перед вами. Он не простой, а волшебный. Во-первых, он совершает

круиз по сказочному царству А. С. Пушкина. А во-вторых, в трюмах его спрятаны

не обычные товары, а волшебные средства, которые мы в

литературоведении называем художественными. Именно

благодаря этим средствам, появляются на свет художественные произведения:

сказки, стихи, рассказы…Средств таких много – это метафоры, олицетворения,

сравнения, гиперболы, эпитеты…Вам ещё предстоит с ними познакомиться.

1.Знакомство с эпитетом.

Сравнение эпитета с определением.

Сегодня же мы обретём

нового друга – это эпитет. Он является капитаном нашего

волшебного корабля. У него есть два старших брата, его помощники. И несмотря

на то что эпитет младше их, он всё-таки избран капитаном.

Вам предстоит догадаться

почему.

Его старший помощник – постоянный

эпитет, боцман – определение.

Предположите,

что же связывает всех братьев?

Все они выходцы из прилагательного

и отвечают на один и тот же вопрос: к а к о й ? Иногда бывают выражены и

другими частями речи, но вопрос остаётся тот же.

— Скажите, пожалуйста, кто

же из братьев самый яркий и выразительный?

( Самый яркий и

выразительный из братьев, конечно же, эпитет).

— А кто самый скромный?

( Самый скромный – определение).

— Вспомните, что обозначает определение

?

( Признак предмета: материал, время

суток, время года, возраст. Например, осенний день, вечерние сумерки, кружевная

накидка, шерстяной свитер.

Проблемный

вопрос:

— А почему самый яркий и

выразительный эпитет?

Чтобы ответить на вопрос,

нужно сравнить предложения .Работа группой.

1.« Унылая пора! Очей

очарованье..» — Осенняя пора! Очей очарованье.

2. «Сквозь волнистые

туманы пробирается луна…» — Сквозь ночные туманы пробирается луна…

Карточки с вопросами:

1.Какие картины вы представляете, читая данные предложения?

2. Какое из выделенных прилагательных в каждой паре

предложений более яркое и образное ?( Первое в каждой паре предложений).

3.Найдите фразы, принадлежащие перу великого поэта?(

Первые предложения принадлежат А. С. Пушкину).

4.Можете предположить, какие прилагательные являются

эпитетами?

(« Унылая пора», «волнистые туманы»

— это эпитеты. Данное средство изобразительности отражает видение автора,

его оценку, чувство, создающее в нашем воображении зримую картину. )

Сформулируйте самостоятельно

определение

эпитета

и запишите в тетрадь. Сравните

( открывает доску)

Эпитет – художественное

определение предмета, дающее яркую, выразительную характеристику предмету.

2.Знакомство с

постоянным эпитетом.

—А что же такое постоянный

эпитет? Оказывается, с ним мы уже немного знакомы, и в этом сами сейчас

убедитесь. Предлагаю сыграть в игру « Снежки».( Бросаю «снежок» тому, кто должен

дать ответ)

-Я называю имя существительное,

а вы — эпитет, которым оно характеризуется в сказках: море (какое?)

с и-

н е е дуб (какой?) з е л

ё н ы й, зима ( какая?) л ю т а я , молодцы ( какие?) д о б р

ы е , конь ( какой?) р е т и в ы й

Постарайтесь

сформулировать определение постоянного эпитета.. Сравните

с определением на стр.12

(Это эпитет, который переходит из

произведения в произведение, создаёт его чаще всего народ и передаёт из поколения

в поколение в сказках, былинах, песнях).

— Так почему же

именно эпитет избран капитаном корабля, отправляющегося в плавание по сказкам

А. С. Пушкина?

Теперь вы можете ответить на этот

вопрос?

( Эпитет

воспринял все свойства своих старших братьев, добавил к ним и свои: красочность,

выразительность, образность).

5. Первичное

закрепление.

Цель:

—А сейчас мы с командой

братьев отправимся в круиз по сказочному царству А. С. Пушкина. Карта царства

перед вами. Также на время путешествия вам выдаётся подорожная грамота (

такой документ во времена Пушкина, оказывается, выдавался всем

путешественникам).

В подорожной грамоте обозначен маршрут

с заданиями. ( Приложение № 1).

Итак, в добрый путь!

Звучит

музыка из «Сказки о царе Салтане».

—

Путь наш начинается у Лукоморья.

Обучающийся читает выразительно наизусть пролог из поэмы «

Руслан и Людмила» ( проверка

дом. задания.)

У

Лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо – песнь заводит,

Налево – сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой;

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух…там Русью пахнет!

1.

— О, наш

корабль приближается к Царству царя Салтана. Чтобы стать дорогими

гостями хозяина царства, мы

должны в своей подорожной

грамоте прочитать задание и выполнить его.

Вставьте пропущенные эпитеты.

- Мимо острова Буяна

В

царство …………Салтана.

2. Ель

растёт перед дворцом,

А под

ней хрустальный дом;

Белка

там живёт ручная ,

Да

затейница какая!

Белка

песенки поёт

Да

орешки всё грызёт,

А

орешки ………….,

Всё

скорлупки………….,

Ядра

— ………… изумруд.

— Молодцы! Справились с заданием. Царь Салтан,

конечно же,

остался доволен вами. А наш путь продолжается!

2. И вот мы уже у другой

пристани. Как она называется? Верно, деревня Рыбацкая. Здесь нам

предстоит узнать о том, как живут на берегу два персонажа А.С.Пушкина из «

Сказки о рыбаке и рыбке».

Вставьте пропущенные эпитеты.

Жил старик со своею

старухой

У

самого ………… моря;

Они

жили в ………..землянке

Ровно

тридцать лет и три года.

— Назовите постоянный эпитет, встретившийся в

этом фрагменте.

(« синего моря»).

И с этим заданием вы справились. Ой, а это

кто же показался вдали? Да это же царь Дадон!

3.

Оказывается,

мы приближаемся к Тридевятому царству Дадона. Царя Дадона беспокоят

соседи, грозя войной, и он решает обратиться к мудрецу. —Какое решение

принимает мудрец? ( Он отдаёт

царю

золотого петушка).

Вставьте пропущенные эпитеты.

Посади ты эту птицу, —

Молвил он царю, — на спицу;

Петушок мой…………

Будет……….сторож твой.

4.

Следующая

станция Шатёр Шамаханской царицы.

Вставьте

пропущенные эпитеты.

Войско

в горы царь приводит

И про меж………гор

Видит шёлковый шатёр.

Всё в безмолвии……….

Вкруг шатра; в ущелье тесном

Рать побитая лежит.

Царь Дадон к шатру спешит.

Что за ……… картина!

— Какую страшную картину увидел Царь Дадон?

( «… его два

сына/ Без шеломов и без лат/ Оба мёртвые лежат,/ Меч вонзивши друг во

друга»).

5. Впереди замаячил Дремучий

лес. С кем там нам придётся встретиться? Чья это характеристика?

Назовите эпитеты, помогающие

создать характер персонажа.

Правду

молвить, молодица

Уж и впрямь была царица:

Высока, стройна, бела,

И умом и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива.

( Это характеристика второй жены

царя, мачехи молодой царевны из « Сказки о мёртвой царевне и о семи

богатырях».Царица очень злая, жестокая…)

6. А Царевна из этой

же сказки, как нам известно,

« росла,

росла, поднялась — и расцвела». За это-то злая мачеха и решила расправиться

с нею, приказав чернавке свести царевну в лес. Так царевна оказалась в Тереме

богатырей, куда пришвартовываемся и мы.

Вставьте пропущенный эпитет.

Входят семь богатырей,

Семь……….усачей.

7. И вот мы приближаемся к

последней станции, указанной в подорожной грамоте. Это Ярмарка. Именно

здесь поп нанял Балду на работу за три щелка по лбу. Балда оказался очень

смекалистым: он одержал победу над чертями.

Вставьте

пропущенные эпитеты.

………. бес

Под кобылу подлез,

Понатужился,

Понапружился,

Приподнял кобылу, два шага шагнул,

На третьем упал, ножки протянул.

А Балда ему: «………ты бес,

Куда

ж ты за нами полез?»

1) Самостоятельная работа. Выбор эпитетов, определений из

фрагментов сказок

А. С.Пушкина.

Итак, все

задания выполнены, и путь наш лежит к Лукоморью, где нас ждут кот учёный

и царевна Лебедь, которые непременно спросит: « А чему вы, отроки,

научились? Что видели?»

Давайте-ка проверим себя, всё ли мы хорошо знаем, чтоб не ударить лицом в

грязь перед царевной и учёным котом.

Самостоятельно работаем с заданиями контрольного листа. А после

выполнения задания мы с ассистентом проверим ваши работы.( Приложение №2)

Работа ассистента, отметка

в проверочном листе.

1.

Выберите в приведённых отрывках из произведений

А.С.Пушкина эпитеты, близкие народной

речи, фольклору.

·

С башни царь Гвидон сбегает,

Дорогих гостей встречает.

·

Царь Салтан за пир честной

Сел с царицей молодой.

2. Выберите

в приведённых примерах эпитеты.

·

Ах ты, мерзкое стекло!

Это врёшь ты мне назло.

·

Гости умные молчат:

Спорить с бабой не хотят.

- Выберите

правильный ответ из предложенных.

·

Эпитетом славный Пушкин чаще

всего характеризует:

А) Дадона

Б) Елисея

В)Салтана

·

Эпитетом милая :

А) Царицу

Б) Царевну

В) Шамаханскую Царицу

·

Эпитетом белая :

А) Царевну

Б) Царевну Лебедь

В) Ткачиху.

4. Выберите

определения.

·

Под святыми стол дубовый,

Печь с лежанкой изразцовой.

·

Ты волна моя, волна!

Ты гульлива и вольна;

Плещешь ты, куда захочешь,

Ты морские камни точишь…

2) Развитие

речи (дифференцированная работа) :

А) Описание

золотой рыбки по данному тексту и опорным словам.

— Из

путешествий всегда привозят подарки. Давайте и мы приготовим подарки коту и

царевне Лебеди.

— Что

больше всего любят коты? ( Рыбку). Вот мы и привезём рыбку, да не простую, а

золотую. Есть он, конечно, рыбку не будет: кот учёный, а рыбка золотая, сказочная…

Вы знаете

« Сказку о рыбаке и рыбке», только у А.С.Пушкина описание рыбки отсутствует,

а вы попробуете его построить. Может быть, вы, потомки А. С. Пушкина, которых

он назвал «племя младое,

незнакомое»,

сумеете

порадовать его? (Работают все обучающиеся).

(Приложение № 3 «

Описание золотой рыбки»).

Б)

Сравнение изобразительных средств в живописи и литературе на материале

описания царевны Лебеди.

— И царевне Лебеди мы

тоже приготовим подарок. Пусть это будет развёрнутый ответ на вопрос «

Какой увидел царевну Лебедь художник М.Врубель?» с использованием

эпитетов. ( Один обучающийся с высоким уровнем познавательной активности

создаёт мини- текст).

—Итак, какие

же подарки учёному коту у нас получились?

(Фронтальная проверка работ «Описание золотой рыбки»)

— А

сейчас очередь за подарком, который вы приготовили для царевны Лебеди. Но

сначала давайте восхитимся её необычной красотой.

Подготовленный

обучающийся выразительно читает наизусть( предварительное дом.

задание)

За морем царевна есть,

Что

не можно глаз отвесть:

Днём

свет божий затмевает,

Ночью

землю освещает,

Месяц

под косой блестит,

А во

лбу звезда горит.

А

сама-то величава,

Выступает,

будто пава;

А как

речь-то говорит,

Словно

реченька журчит.

Молвить

можно справедливо,

Это

диво, так уж диво.

— Так писал о царевне Лебеди А.С. Пушкин.

-А какой

увидел её художник А. Врубель?

Ответ обучающегося, готовившего индивидуальное задание:

-Врубель изобразил Царевну таинственной,

очень лёгкой, воздушной. Царевна Лебедь — это одновременно и прекрасная

синеокая девушка с длинной косой до пояса, и царственно великолепная птица с

лебедиными крыльями, плывущая по синему морю. Портрет царевны очень глубок и

выразителен; своей героине автор придаёт особую одухотворённость.

— Как видите,

и у поэта, и у художника нашлись свои изобразительные средства для создания

портрета царевны: у художника – краски, цвет; а у поэта, А. С. Пушкина, –

это слова, красочные эпитеты. Замечательный мастер слова Александр Сергеевич

вдохновил М. Врубеля на создание собственного произведения.

6.Домашнее задание ( предлагается выбор):

1.Выписать эпитеты

из фрагментов сказок А. С. Пушкина. ( Приложение

№ 4).

2. Написать сказку

об эпитете.

7.

Итог занятия. Рефлексия.

-А вы, ребята,

молодцы! Справились со всеми заданиями и вернулись из путешествия с большим

багажом знаний. По труду и честь.

Объявление оценок.

1)Что

особенно понравилось при изучении эпитета?

2) Что

показалось трудным?

3) Свои

впечатления от сказочного путешествия отобразите, пожалуйста, рыбкой,

выбранной в определённой цветовой гамме (золотой цвет рыбки – понравился

урок, было всё понятно, доступно; красный – было что-то непонятно; синий–

урок не понравился).

Обучающиеся прикрепляют на доску рыбки в выбранной

ими цветовой гамме.

—Спасибо за

работу на уроке!

Урок проведён 11 ноября.

Учитель: Манина Л.А.

П р и л о ж е н и е № 4

Домашнее

задание.

Выписать из данных фрагментов

сказок А. С. Пушкина

э п и т е т

ы.

i.

« Свет ты мой, —

Красно солнце отвечало,-

Я царевны не видало…»

(« Сказка о мёртвой царевне

и о семи богатырях»).

2) Вот идёт он к синему

морю,

Видит, на море чёрная буря:

Так и вздулись сердитые

волны,

Так и ходят, так воем и воют.

(

«Сказка о рыбаке и рыбке»).

3) Гости в

путь, а князь Гвидон

С берега душой печальной

Провожает бег их дальный…

( «Сказка о царе

Салтане…»)

4) « Здравствуй, красная девица, —

Говорит он, — будь царица

И роди богатыря

Мне к исходу сентября.

( « Сказка о царе

Салтане»).

Вставьте пропущенные эпитеты.

- Мимо

острова Буяна

В царство …………Салтана.

2.

Ель растёт перед дворцом,

А под ней хрустальный дом;

Белка там живёт ручная ,

Да затейница какая!

Белка песенки поёт

Да орешки всё грызёт,

А орешки ………….,

Всё скорлупки………….,

Ядра — ………… изумруд.

Вставьте пропущенные эпитеты.

Жил старик со своею старухой

У самого ………… моря;

Они жили в ………..землянке

Ровно тридцать лет и три года.

Вставьте пропущенные эпитеты.

Посади ты эту птицу, —

Молвил он царю, — на спицу;

Петушок мой…………

Будет……….сторож твой.

Вставьте пропущенные эпитеты.

Войско в горы царь приводит

И про меж………гор

Видит шёлковый шатёр.

Всё в безмолвии……….

Вкруг шатра; в ущелье тесном

Рать побитая лежит.

Царь Дадон к шатру спешит.

Что за ……… картина!

Чья это характеристика?

Назовите

эпитеты, помогающие создать характер персонажа.

Правду молвить, молодица

Уж и впрямь была царица:

Высока, стройна, бела,

И умом и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива.

Вставьте пропущенный эпитет.

Входят семь богатырей,

Семь……….усачей.

Вставьте

пропущенные эпитеты.

……….

бес

Под кобылу подлез,

Понатужился,

Понапружился,

Приподнял кобылу, два шага шагнул,

На третьем упал, ножки протянул.

А Балда ему: «………ты бес,

Куда ж ты за нами полез?»

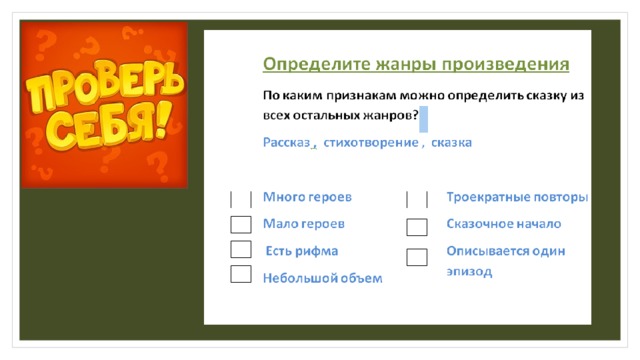

Тема:« Сказки А.С.Пушкина.Рифма в стихотворении .»

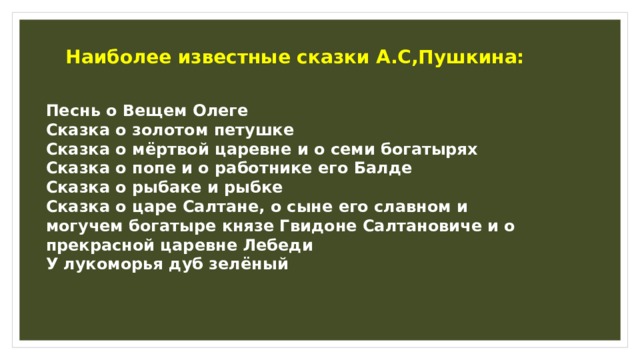

Наиболее известные сказки А.С,Пушкина:

Песнь о Вещем Олеге

Сказка о золотом петушке

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о рыбаке и рыбке

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

У лукоморья дуб зелёный

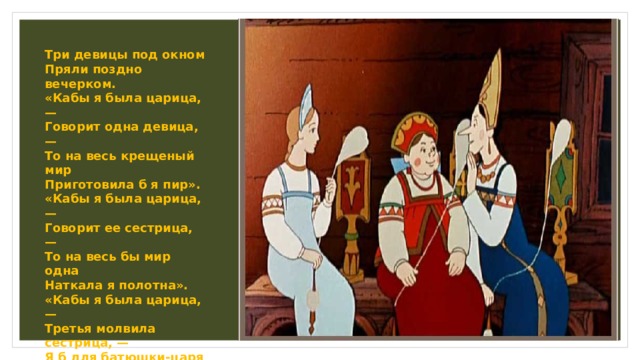

Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — Говорит одна девица, — То на весь крещеный мир Приготовила б я пир». «Кабы я была царица, — Говорит ее сестрица, — То на весь бы мир одна Наткала я полотна». «Кабы я была царица, — Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила богатыря».

Добро- оно кроткое, терпеливое, довольствуется отведенной долей. Зло завистливо, неуемно, нетерпеливо, до всего проявляет интерес.

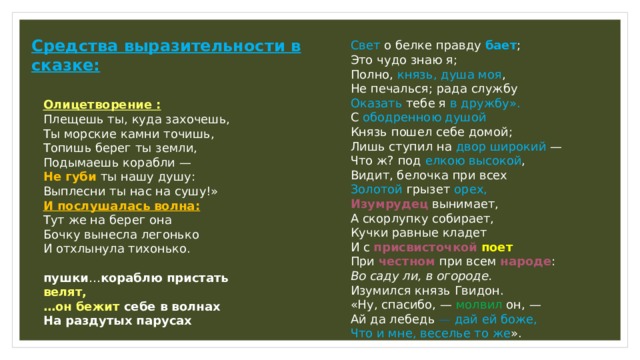

Средства выразительности в сказке:

Свет о белке правду бает ; Это чудо знаю я; Полно, князь, душа моя , Не печалься; рада службу Оказать тебе я в дружбу». С ободренною душой Князь пошел себе домой; Лишь ступил на двор широкий — Что ж? под елкою высокой , Видит, белочка при всех Золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, А скорлупку собирает, Кучки равные кладет И с присвисточкой поет При честном при всем народе : Во саду ли, в огороде. Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо, — молвил он, — Ай да лебедь — дай ей боже, Что и мне, веселье то же ».

Олицетворение :

Плещешь ты, куда захочешь, Ты морские камни точишь, Топишь берег ты земли, Подымаешь корабли — Не губи ты нашу душу: Выплесни ты нас на сушу!» И послушалась волна: Тут же на берег она Бочку вынесла легонько И отхлынула тихонько.

пушки … кораблю пристать велят,

… он бежит себе в волнах

На раздутых парусах

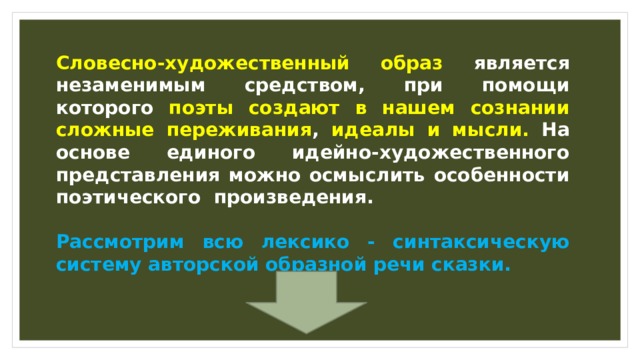

Словесно-художественный образ является незаменимым средством, при помощи которого поэты создают в нашем сознании сложные переживания , идеалы и мысли. На основе единого идейно-художественного представления можно осмыслить особенности поэтического произведения.

Рассмотрим всю лексико — синтаксическую систему авторской образной речи сказки.

Средства выразительности русского языка

Эпитеты

Олицетворения

Сравнения

Гипербола

Метафоры

Эпитеты:

- крещеный мир

- тихонько заскрыпела

- красная девица

- пир честной

- царицей молодой

- честные гости

- кровать слоновой кости

- Государевой жене

- добра коня

- неведому зверюшку

- царева возвращенья

- законного решенья

- Допьяна поят

- суму пустую

- гонец хмельной

- Тайно бросить

- царску волю

- злую долю

- синем небе

- синем море

- горькая вдовица

- волна гульлива и вольна

- морские камни

- широком поле

- Дуб зеленый

- добрый ужин

- тугой лук

- снурок шелковый

- лук дубовый

- Тонку тросточку

- Стрелкой легкой

- дело лихо

- Клёв кровавый

- Гибель близкую

- могучий избавитель

- частыми зубцами

- белыми стенами

- святых монастырей

- Оглушительный трезвон

- Хор церковный

- колымагах золотых

- Пышный двор

- Княжей шапкой

- раздутых парусах

- знакомом острову

- Город новый златоглавый

- крепкою заставой

- Чорнобурыми лисами

- славного Салтана

- душой печальной

- бег дальный

- текучих вод

- Лебедь белая

- князь прекрасный

- день ненастный

- желанная страна

- грустной думой

- остров крутой, не привальный , не жилой

- пустой равниной

- дубок единый

- Чудный остров

- Подмигнув лукаво

- орешки не простые

- скорлупки золотые

- чистый изумруд

- Распроклятая мошка

- Чудо чудное

- двор широкий

- елкою высокой

- честном народе

- хрустальный дом

- донскими жеребцами

- путь далек

- Усмехнувшись исподтиха

- Море вздуется бурливо

- шумном беге

- красавцы удалые

- Великаны молодые

- молвить справедливо

- Гости умные

- витязи морские

- братья родные

- Славный город

- вод морских

- Тяжек воздух

- сама-то величава

- Старой бабушки

- Пораздумай путем

- душою страстной

- царевною прекрасной

- вздохнув глубоко

- белой груди

- милой матушке

- Дочь послушную

- иконой чудотворной

- главою покорной

- лазоревой дали

- Матушка родная

- княгиня молодая

- Незнакомой стороне

- веселый пир

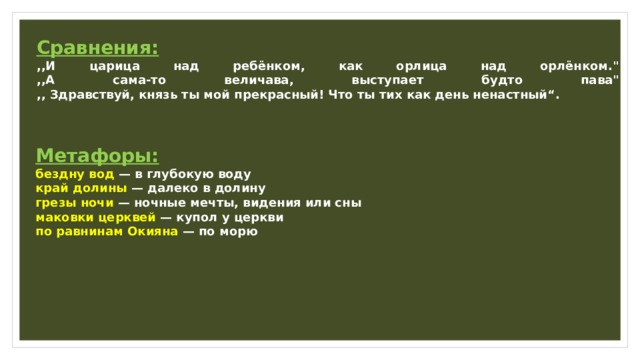

Сравнения:

,,И царица над ребёнком, как орлица над орлёнком.» ,,А сама-то величава, выступает будто пава» ,, Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих как день ненастный“.

Метафоры:

бездну вод — в глубокую воду

край долины — далеко в долину

грезы ночи — ночные мечты, видения или сны

маковки церквей — купол у церкви

по равнинам Окияна — по морю

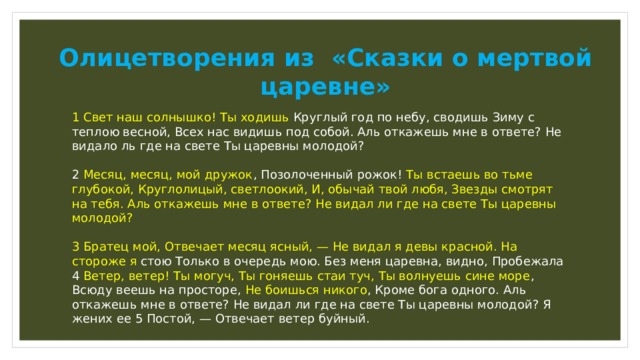

Олицетворения из «Сказки о мертвой царевне»

1 Свет наш солнышко! Ты ходишь Круглый год по небу, сводишь Зиму с теплою весной, Всех нас видишь под собой. Аль откажешь мне в ответе? Не видало ль где на свете Ты царевны молодой?

2 Месяц, месяц, мой дружок , Позолоченный рожок! Ты встаешь во тьме глубокой, Круглолицый, светлоокий, И, обычай твой любя, Звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой?

3 Братец мой, Отвечает месяц ясный, — Не видал я девы красной. На стороже я стою Только в очередь мою. Без меня царевна, видно, Пробежала 4 Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море , Всюду веешь на просторе, Не боишься никого , Кроме бога одного. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ее 5 Постой, — Отвечает ветер буйный.

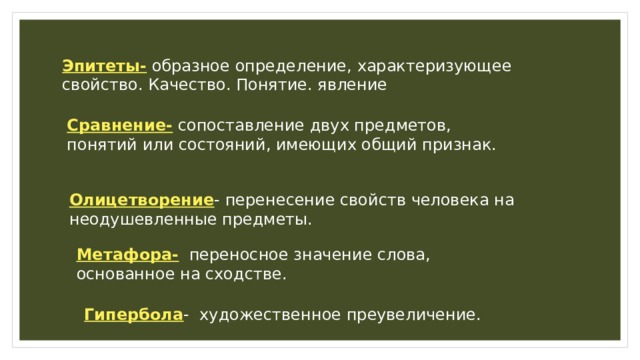

Эпитеты- образное определение, характеризующее свойство. Качество. Понятие. явление

Сравнение- сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак.

Олицетворение — перенесение свойств человека на неодушевленные предметы.

Метафора- переносное значение слова, основанное на сходстве.

Гипербола — художественное преувеличение.

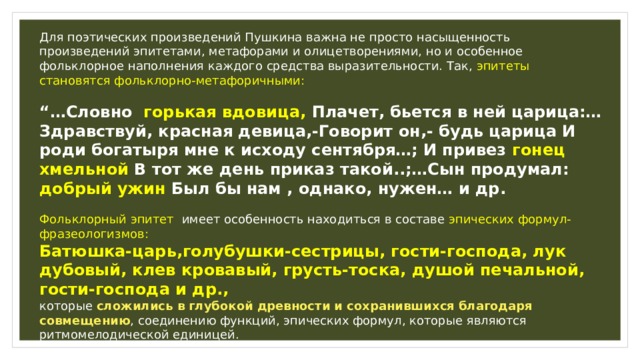

Для поэтических произведений Пушкина важна не просто насыщенность произведений эпитетами, метафорами и олицетворениями, но и особенное фольклорное наполнения каждого средства выразительности. Так, эпитеты становятся фольклорно-метафоричными:

“… Cловно горькая вдовица, Плачет, бьется в ней царица:…Здравствуй, красная девица,-Говорит он,- будь царица И роди богатыря мне к исходу сентября…; И привез гонец хмельной В тот же день приказ такой..;…Сын продумал: добрый ужин Был бы нам , однако, нужен… и др.

Фольклорный эпитет имеет особенность находиться в составе эпических формул-фразеологизмов:

Батюшка-царь,голубушки-сестрицы, гости-господа, лук дубовый, клев кровавый, грусть-тоска, душой печальной, гости-господа и др.,

которые сложились в глубокой древности и сохранившихся благодаря совмещению , соединению функций, эпических формул, которые являются ритмомелодической единицей.

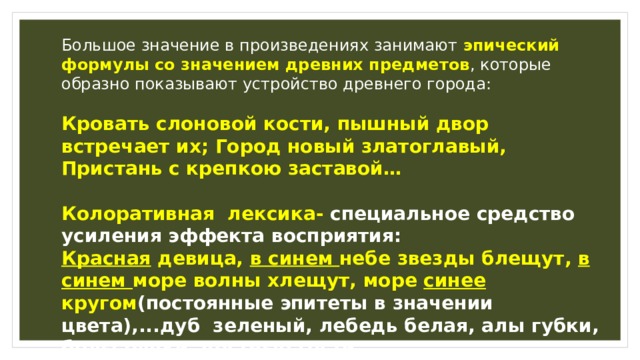

Большое значение в произведениях занимают эпический формулы со значением древних предметов , которые образно показывают устройство древнего города:

Кровать слоновой кости, пышный двор встречает их; Город новый златоглавый, Пристань с крепкою заставой…

Колоративная лексика- специальное средство усиления эффекта восприятия:

Красная девица, в синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, море синее кругом (постоянные эпитеты в значении цвета),…дуб зеленый, лебедь белая, алы губки, белы ручки, честные гости.

Яркая образность усиливается многообразием таких живописных красок.

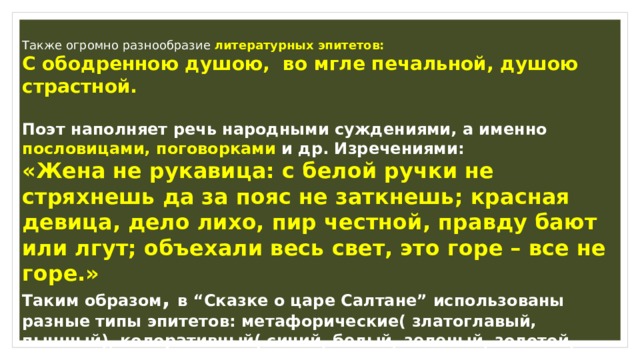

Также огромно разнообразие литературных эпитетов:

C ободренною душою, во мгле печальной, душою страстной.

Поэт наполняет речь народными суждениями, а именно пословицами, поговорками и др. Изречениями:

«Жена не рукавица: c белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнешь; красная девица, дело лихо, пир честной, правду бают или лгут; объехали весь свет, это горе – все не горе.»

Таким образом , в “Cказке о царе Салтане” использованы разные типы эпитетов: метафорические( златоглавый, пышный), колоративный( синий, белый, зеленый, золотой, изумруд), литературные и фольклорные, то есть постоянные ( фигуры речи-анафоры).

Проведи сравнительный анализ двух сказок А.С.Пушкина в поведении героев:

“ Cказка о царе Салтане” и “Cказка о рыбаке и рыбке”.

Сравнивается неуемность озлобленности героев « ткачихи, поварихи и сватьей бабой Бобарихи” и «старухи у разбитого корыта».

Оценим наши знания

За каждый правильный ответ 2 балла

Вопрос -ответ

1. Сказка – это фольклорное произведение?

2. Какие признаки фольклора тебе известны?

3. Устаревшие, старорусские слова, малоупотребительные встречаются чаще всего в каких жанрах?

4. Слова “ушат, корыто, лукошко, гусельцы”- можно определить как малоупотребимые, редкие?

р

6. Объясни значение слов: бить-колотить, натренькивать, кот-колоброд.

А ТЕПЕРЬ РАЗМИНКА !!!

У каждого народа есть своя культура, которую он бережет, как зеницу ока, и, когда приходит время, передаёт его следующему поколению. При этом он привносит в неё что-то от себя, от того времени, в котором он жил. Неотъемлемой частью этой культуры является литература.

Она может быть фольклорной, классической или современной, и у каждого литературного произведения или жанра всегда найдутся свои поклонники и почитатели. И конечно же, свои писатели и поэты — «труженики пера», в совершенстве овладевшие искусством и мастерством изящного слова. Земля русская издревле была богата на литературные таланты. Их имена у всех на слуху. Их произведения переведены на многие языки мира, и эти стихи, поэмы, рассказы и романы с удовольствием читают во многих уголках земного шара. Один из таких талантов — это конечно поэт Александр Сергеевич Пушкин. Про его величие, огромный талант и произведения написано немало статей, проведено неисчислимое количество научных исследований. Да, его можно назвать литературным гением.

А. С. Пушкин не писал в одном направлений. Его стихи эпиграммы, элегии, рассказы и поэмы — многогранны. Как нам известно, поэта, по существующему тогда обычаю, воспитывала няня, Арина Радионовна Яковлева. И она внесла огромный вклад в расширение кругозора поэта, познакомив его с русским народным творчеством. Когда Пушкин был два года в ссылке, верная няня была с ним. По вечерам она, искусная рассказчица, рассказывала ему сказки, пела песни, скрашивая ему тем самым серую ссыльную жизнь.

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Казка о медведихе», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «У лукоморья дуб зелёный». Это список его сказочных произведений. Как видим, он невелик. Но каждой из них сокрыта кладезь народной мудрости. Например, читая «Сказку о рыбаке и рыбке», можно вынести основную мораль: довольствуйся тем, что у тебя есть. Сюжет сказки незамысловат: старик ловит сетью рыбку и неё попадает золотая рыбка, которая в обмен на свободу обещает рыбаку выполнить любое его желание. Великодушный старик отпускает золотую рыбку, ничего не попросив взамен. Вернувшись домой, он рассказывает своей старухе эту историю. Она начинает его ругать требовать, чтобы старик вернулся к морю, вызвал рыбку и попросил ту хотя бы подарить новое корыто. Рыбак вызывает золотую рыбку и она выполняет пожелание старухи. Та, увидев такой поворот, начинает выдавить новые желания, одно грандиознее другого. Доходит до того, что зарвавшаяся старуха уже требует, чтобы золотая рыбка сделала её владычицей морской и сама была в её услужении. Это последнее требование переполняет чашу терпения золотой рыбки и она возвращает всё на свои места. Вернувшейся с моря рыбак видит всю ту же свою старую землянку и старуху перед дырявым корытом.

Читая эту сказку, читатель не жалеет алчную старуху и в конце отдает должное наказанию, которое она получила от золотой рыбки.

Другая – «Сказка о золотом петушке» тоже рассказывает волшебную, с элементами, можно сказать, мистики, историю царя Дадона. Он, на старости лет получает от мага в подарок золотого петушка, который предупреждает царя от надвигающейся опасности на границе. На радостях царь обещает магу, который его принёс, выполнить любое желание. Некоторое время всё проходит хорошо: петушок заранее предупреждает Дадона о надвигающейся опасности, он помощью войска устраняет. Однажды петушок начинает петь, указывая на восток. Царь Дадон посылает туда свое войска во главе со своим сыном. Они уходят и не возвращается. Прождав восемь дней, царь посылает туда ещё войска вместе с другим. Они тоже исчезают без вести. Так как золотой петушок всё ещё поёт об опасности, а посланное войско всё не возвращается. Дадон отправляется туда сам. Они доходят до одинокого шатра, где видят страшную картину: погибшее войско и два царевича, тоже мёртвые, с воткнутыми друг друга мечами. Тут из шатра входят прекрасная женщина — Шамаханская царица, увидев которую царь забывает обо всём на свете. Попировав с ней несколько дней, он везёт её в свой дворец. Но когда они выезжают во двор. Дадон видит в толпе мага, которому он обещал выполнить любое желание. Маг просит в награду Шамаханскую царицу. Тут золотой петушок, слетев со спицы, подлетает к Дадону и клюёт того в темя, отчего он умирает на месте. А таинственная царица исчезает.

− Сказка ложь, да в ней намёк!

Добрым молодцом урок — так выводит автор мораль данного произведения — выжившей в стольких битвах царь Дадон оказался не в силах противостоять коварству женщины, которая овладела его разумом настолько, что он позабыл о смерти своих сыновей и о данном царском слове.

Тема женского коварства присутствует и в другой сказке в «Сказке о царе Салтане». В ней царь Салтан однажды волею случая оказывается у окошка деревенской избы. Он видит трёх девиц — сестёр, которые пряли пряху и разговаривали. И они говорили о своих мечтах. Старшая сестра сказала, что если бы стала царицей, то на радостях наткала бы полотна на весь народ. Средняя в ответ говорит ей, что она бы накормила всех людей в государстве. А младшая сестра рассказывает, своей очередь, что родила бы царю наследника. Услышав эти разговоры, царь Салтан забирает их всех с собой, женится на младшей, определив старшую в ткачихе, а среднюю в поварихи. Они затаивают обиду на младшую сестру.

Через некоторое время царь уезжает на войну, и через определенных промежуток царица рожает царевича. Домочадцы царя шлют ему письмо с этой повестью, но сестры царицы перехватывают письмо и пишут ему другое, оклеветав и молодую мать и новорождённого царевича. Царь, получив письмо, страшно гневается, но велит подождать его возвращения. Но сестры подменивают и это письмо. В результате молодую царицу с ребёнком заключают в бочку и бросают в море. Бочку волны прибивают к острову. Царица с сыном, который вырос за время заключения очень быстро, выбираются из неё. Царевич Гвидон решает поохотится. У берега моря он видит, как лебедь борется с коршуном и из лука убивает хишную птицу. Лебедь, из благодарности за спасения, делает его князем этого острова, проявляя чудеса волшебства. Весть об дивных вещах этого острова доходит до Салтана, и он решает поехать туда, чтобы всё увидеть своими глазами. Ткачиха с поварихой, а также коварная Бабка Бабариха всячески препятствуют этому, но Салтан всё же настаивает на своём. Там, на острове он и узнает всю скрываемую от него правду.

В сказах А. С. Пушкина всегда добро побеждает зло, как бы последнее не старалось склонить чащу весов в свою сторону.

Поэт в своих произведениях часто описывает находчивость и острословие представителей простого народа, его смекалку и изворотливость, умение находить выход из любой ситуации. К таким произведениям с полным правом можно отнести «Сказку о попе и о работнике его Балде». В ней рассказывается о хитром и жадном старике и его работнике. Нанявшись к попу за очень дешёвую плату — три щелчка в лоб, Балда делает всю работу по дому — он и повар, и конюх, и плотник, усердно выполняющий все свои обязанности. Все в доме им довольны, кроме, конечно, попа, который не хочет по истечение года платить Балде оговорённую плату. Его жена дает совет — дать слуге задание, которую невозможно выполнить. Поп отправляет Балду к морю, чтобы он собрал с чертей оброк за последние три года. Хитрый слуга вызывает бесов, которые предлагают ему состязаться с одним из них. Балда, конечно же, при помощи своего ума и находчивости выходит победителем. Бесы собирают оброк за три года, и слуга возвращается к своему хозяину. Тому не остаётся ничего другого, как подставить свой лоб для трёх щелчков. Дальнейшее развитие событий Пушкин описывает так:

С первого щёлка

Прыгнул поп до потолка;

Со второго шёлка

Лишился поп языка.

А с третьего щёлка

Вышибло ум у старика.

Мораль этой сказки выводится в самом конце: А Балда приговаривал с укоризной

− Не гонялся бы, ты, поп за дешевизной.

И так, можно разобрать и другие произведения — сказки и народные песни. Конечно, он слышал их не в таком формате, может сюжет был немного другим. Пушкин обработал их, перевёл на литературный язык, добавил новые сюжеты и героев, отсекая всё лишнее, и вернул народу переработанные произведения, которые стали истинным достоянием литературы русского народа, а многие изречения героев этих сказок стали крылатыми. Они и сейчас популярны, их читают и дети, и взрослые, находя в них каждый своё, сокровенное. И поневоле соглашаются с поэтом, который писал в письме своему другу: «Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма».

Литература:

- А. С. Пушкин. «Собрания сочинений в трёх томах». Т. 1. – Москва: Художественная литература, 1964.

- А. С. Пушкин. «Избранные произведения» – Москва: Детская Литература, 1969.

- Детская Литература. Под редакцией Е. Ё. Зубаревой.

Основные термины (генерируются автоматически): золотая рыбка, пушкин, золотой петушок, сказка, царь, произведение, Балда, младшая сестра, надвигающаяся опасность, письмо.