Изучение художественного произведения Валентина Распутина «Изба» в 11 классе

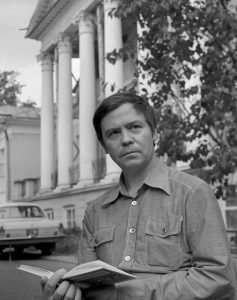

Валентин Григорьевич Распутин – известный русский прозаик из Сибири, представитель «деревенской прозы».

Творческая деятельность В. Распутина началась с работы журналистом в газете. Но вскоре Валентин Григорьевич понял, что рамки газетных публикаций нужно расширять и ему необходимо развиваться дальше. Он начинает писать очерки и рассказы — искренние и пронзительные, в которых изображена современная деревенская жизнь и традиционные народные ценности. С болью в сердце Распутин пишет о разрушении народных устоев, об утрате нравственности, об исчезновении самой деревни. Практически все истории Распутина не выдуманы, они прожиты им самим или кем-то из его близкого окружения.

Главные герои произведений – простые люди, очень разные, но их объединяют такие качества, как совестливость, милосердие, сочувствие, бескорыстие, любовь к Родине, неприятие пороков, исправление собственных ошибок. В. Г. Распутину удавалось с необыкновенной простотой и лаконичностью удивительно глубоко раскрывать характер героев своих произведений.

В.Г. Распутин говорил: «Пишу я для своего народа и всю жизнь служу ему своим словом». И правда, проза Валентина Распутина остается до сих пор актуальной, ведь в ней говорится о русском народе, его силе духа и русской душе, которая, хочется верить, будет жить вечно.

Именно о таком произведении и пойдет речь на нашем уроке.

Рассказ «Изба» был опубликован в 1989 году в журнале «Наш современник». В этом рассказе автор обращается к одной из важных тем в русской литературе – образу русской женщины и ее судьбе. Данное произведение заставляет нас задуматься над многими вопросами современной жизни: зачем живёт человек и каков его нравственный идеал? Ответы на эти вопросы мы и будем искать в рассказе «Изба».

- Какие чувства вы испытали после прочтения рассказа?

Этот рассказ вызвал у меня сочувствие и сострадание к старухе Агафье. Одновременно возникло чувство гордости за главную героиню, меня поразило ее трудолюбие, упорство и то, что она смогла сохранить человеческую душу.

- Как изображает автор старуху Агафью? Что мы узнаем из ее жизни?

«Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в тёмном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Жила она в деревне Криволуцкой. Муж погиб незадолго до войны, а единственная дочь «попала под безжалостные жернова городской перемолки, закружилась в бешеном вихре… и спилась». От боли и работы старуха Агафья совсем потускнела и состарилась. Но, несмотря на это, в ней осталась та духовная сила, которая помогла ей пережить все испытания, выпавшие на ее долю. Она сумела выстоять и не потерять себя.

- Какие события жизни главной героини описаны в рассказе?

Центральное место в рассказе занимает описание строительства избы. День, в который героиня переезжает, становится переломным моментом. Можно сказать, что именно с него жизнь Агафьи разделяется на «до» и «после». Из-за грядущего затопления всех людей из деревни заставляют переехать. Агафья уезжает из родного уголка и строит свою избу заново. Ей очень трудно на новом месте, она переживает, не может привыкнуть к условиям новой жизни и принять их. Агафью постоянно тянет обратно, она почти каждый вечер бегает ночевать в Криволуцкую. Изба для хозяйки — это место, в котором хранится память о предках, потеря которой приводит к смерти духовности и нравственности.

- Как воплощается в образе Агафьи нравственный идеал человека?

Нравственный идеал – это своеобразный эталон, образ, который собрал в себе нравственные понятия, моральные ценности, лучшие черты личности. Трудолюбие, сила духа, скромность, самоотверженность, целеустремленность, доброта, смирение, жизнелюбие, духовность – все это собрано в образе Агафьи.

- Можно ли назвать Агафью праведницей? Аргументируйте.

Да, можно. Праведник – человек, который живет согласно заповедям, руководствуется принципами совести, справедливости, честности, не нарушает правил нравственности. Именно своей духовной силой, упорством, честностью Агафья сохраняет частицу старины, завещанной предками. И главное – она сохраняет память, без которой настоящее не существует, а потому без нее, как без праведника, «Не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

«А над ее, Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. … будто свет заструился над избой, и встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок» — этот свет избы ещё раз подчёркивает праведность Агафьи. Изба становится отражением святости души героини.

- Согласны ли вы с высказыванием «Дом – душа человека»? Аргументируйте.

На мой взгляд, дом — это родное место, где ты живешь, в котором тебе уютно и спокойно, комфортно и безопасно, в которое ты можешь вернуться в любой момент, и в этом доме тебя обязательно будут ждать близкие люди. А кто, как не они — часть твоей души? Но если рассматривать дом с точки зрения отображения внутреннего мира, то он, скорее всего, лишь его часть, а не сама душа в целом. Однако если смотреть на главную героиню и ее отношению к избе, то можно с уверенностью сказать, что дом Агафьи – это душа самой хозяйки. Это символ особого устройства, счастливый маленький уголок, где царят мир и доброта, труд и честность, искренность и сила духа. Жив ее дом, в котором она прожила всю свою жизнь, а значит и жива душа Агафьи. Разрушение дома ведет и к разрушению жизни, о чем и повествует, к сожалению, рассказ.

- Почему автор не вынес имя главной героини в заглавие рассказа? Объясните.

На первый взгляд, главным героем является старуха Агафья, история жизни которой описывается в произведении. Но к концу рассказа мы понимаем, что именно образ избы – главный, потому что он является символом жизни в тексте. Он одухотворен. Писатель говорит нам о рождении, жизни, смерти и воскрешении дома. «И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют, и кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры» — такой фразой заканчивается рассказ. Она говорит о том, что Агафья как бы живет в своей избе и после смерти. И все эти слова — похвала хозяйке избы, отдавшей все силы и жизнь строительству!

- В каких произведениях второй половины ХХ века звучит тема судьбы русской женщины? Что объединяет героинь этих произведений с образом старухи Агафьи?

«Последний срок» В.Г. Распутин (образ Анны), «Прощание с Матерой» В.Г. Распутин (образ Дарьи), «Матренин двор» А.И. Солженицын (образ Матрены).

Например, Агафью («Изба» В.Г. Распутина) и Матрену («Матренин двор» А.И. Солженицына) объединяет следующее. Во-первых, они очень похожи внутренним состоянием. Агафья и Матрена славятся не внешней красотой, а внутренней силой, светом и добротой. Обе героини справлялись со всеми тяжестями и лишениями, выпадавшими на их долю. Агафья и Матрена добродушны, бескорыстны и сильны духом. Именно о таких людях говорят, что они имеют внутренний стержень. Во-вторых, героинь рассказов объединяет их глубокая привязанность к родному дому, где прошла вся их жизнь. Утрата дома стала для них концом жизни. В-третьих, обе героини — праведницы. Они живут по совести, не нарушают правил нравственности.

Список литературы:

- Агеев А. Распутин новый и старый [Электронный ресурс]. URL: http://www.zh-zal.ru/znamia/1999/6/ageev.html (дата обращения: 16.01.19).

- Распутин В.Г. Изба [Электронный ресурс]. URL: https://e-libra.ru/read/124031-izba.html (дата обращения: 16.01.19).

- Солженицын А.И. Не стоит село без праведника. — М.: Книжная палата, 1990. — С. 287.

Аннотация. В статье рассматривается национальный образ мира в рассказе В.Г. Распутина «Изба» как единство природы, характера народа, его мышления на основе анализа локуса дома как модели мира.

Ключевые слова: национальный образ мира, модель мира, локус дома.

Термин «национальный образ мира» используется для обозначения комплекса образов и мотивов, обладающих этнокультурной спецификой. Методологию исследования национальных образов мира разработал Г. Гачев, который рассматривал каждый этнос как особый Космо-Психо-Логос [3, с. 9-32]: единство местной природы, характера народа и склада его мышления. Ученый определяет «национальный образ мира» как «Единое устроение бытия», которое «каждый народ видит в своей проекции»: «Это вариант Инварианта (единой мировой цивилизации, единого исторического процесса). Оплот Единого – Небо, оплот разнообразия – разность земель» [2, с. 364]. Близкий по смыслу термин «модель мира», по словам В.Н. Топорова, определяется как «упрощенное отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых в их системных и операционных аспектах»; носители традиции воспроизводят модель мира подсознательно [7, c. 161].

Исследованию образа мира посвящены работы Г.Д. Гачева, А.Ф. Кофмана, Т.И. Ходукина, С.В. Шешуновой. Поскольку литература представляет собой, по словам Б. Пастернака, «образ мира, в слове явленный», «в художественной литературе элементы образа мира следует искать прежде всего в особенностях художественного пространства и времени, а также системы персонажей» [8, c. 9]. При этом особый склад мышления, категории пространства, времени могут быть соотнесены с системой культурных концептов – лексических единиц, связанных с национальным менталитетом. Пространство – один из устойчивых мотивов в русской литературе и один из важнейших компонентов национального образа мира, поскольку восприятие человеком мира осуществляется в системе пространственных координат [8, c. 10].

Среди пространственных образов и мотивов, характерных для национального образа мира, мотив дома является доминирующим в русской литературе. Русская проза конца ХХ века отмечена новым осмыслением концепта «дом». Теоретической основой изучения локуса дома в статье послужили труды М.М. Бахтина «Эстетика словесного творчества», Г.Д. Гачева «Национальные образы мира», Ю.М. Лотмана «Внутри мыслящих миров. Человек – тест – семиосфера – история».

События в рассказе В.Г. Распутина «Изба» происходят в Сибири, на берегах реки Ангары, и относятся ко времени строительства Братской ГЭС. Здесь жил два с половиной века, «пустив свой корень на полдеревни» [4, c. 300], род Вологжиных, главной героини Агафьи. Идет великая советская стройка, поэтому все деревни, стоящие на берегах Ангары, «свалили перед затоплением в одну кучу» [4, c. 301] на противоположный берег, «бросая могилы и старину». Такое переселение автор сравнивает с «общим светопреставлением» [4, c. 306], «все равно, что без огня гореть» [4, c. 307].

Старуха Агафья не расстается со своей избой и в разобранном виде перевозит родительский дом на новое место, чтобы там восстановить его заново. Г. Гачев обратил внимание на особую, миромоделирующую роль дома в представлении человека: «Дом – макет мироздания, национальный космос в уменьшении. Здесь земля – пол, небо – крыша, страны света – стены. …Как мир (природа) – храм, дом Бога, так дом – храм человека, человек творит дом, как Бог мир – по своему образу и подобию» [2, c.11-12]. Строя дом, Агафья планирует, что два окна будут смотреть на восход солнца и два – на дневной его ход» [4, c. 312]. Таким образом, окна являются средством связи с открытым пространством, так как через них в дом с улицы проходит свет. Дому Агафьи в рассказе автор противопоставляет избу Савелия, хозяина с золотыми руками. Его изба так же была «сдернута со своего родного места»: «Здесь, в общем ряду на солнышке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую обдергайку с подслеповатыми окнами, откинувшуюся, где ей было велено» [4, c. 309].

Г. Гачев отмечает: «Общая тенденция жилища – вознесение…» [2, c. 13]. Распутин описывает процесс воссоздания избы Агафьи с момента переселения: «…Оконтурили гнездо для избы. Можно сказать, что зачали ее, голубушку, оставалось выносить да родить» [4, c. 312]. «И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала – ничего: тянем-потянем-вытянем… Бревнышки-то высохшие в стенах за пятьдесят лет от солнца и русской печины, не упрямые» [4, c. 315]. В русской избе стены из дерева, что, по словам Г. Гачева, означает, «лес вовнутрь введен – прямо с лесом живут» [2, c. 20].

Русская печь – основа русского дома, основа его тепла, основа его красоты. Г. Гачев замечает: «Как сердце наше – очаг, так и очаг – сердце жилья. …Строится печь как дом для огня. <…> Русская печь – целое архитектурное сооружение, храм с отсеками: приступки, окна, лежанка. Печь – это дом в доме» [2, c. 21]. В мироощущении Агафьи «страхам» переселенческой неустроенности противостоит душевное успокоение «возле русской печки, брошенной под небом» [4, c. 314]. Распутин называет русскую печь «венцом» дома. Агафья, высмотрев, как кладет печные ходы мастер Кеша Осоргин, «сложила печь сама» [4, c. 320].

По мысли Гачева, «есть соответствие между позой человека и устройством дома. У избы пол поднят над землей, стоит на камнях, есть и подпол – и недаром, здесь человек не на полу, а на скамье или на стуле сидит» [2, c. 13]. Дверь, по словам ученого, – «щит от инородного пространства. Когда входишь в русскую избу, изолируешься от пространства» [2, c. 20]. В рассказе Распутина читаем, что когда «Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным духом» [4, c. 324]. Слова о том, что «вся изба пропахла» создают ощущение ее замкнутого пространства. «Смоляной дух» наполняет собой дом, задерживаясь в нем и не распространяясь за его пределы.

По словам Савелия, Агафья, «баба храбрая» и «алчная до работы», «избу свою… возвысила». Автор пишет, что над избой Агафьи «будто свет струился». Изба встала «в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок» [4, c. 318].

Г. Гачев отмечает, что «как дом – макет всего мироздания, так двор – модель вселенной, пространства» [2, c. 12]. Сравним описания двора у Распутина: из двора Агафьи виден был «весь скат деревни к воде и все широкое заводье» [4, c. 299]; «Агафья и ночью выходила постоять возле избы. …В свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволуцкой…» [4, c. 319].

Локус дома в рассказе наделен и психологической функцией, символизируя связь со своей хозяйкой [5, c. 8]. Изба словно живет ее жизнью: «Только одно и знала Агафья – скорей, скорей к избе, только там она и успокаивалась» [4, c. 319]. Со смертью старухи изба «осталась сиротой»: «Она и на избу перестала походить – так, строение, выпятившееся на глаза, неуместное, отягощенное собою, вызывающее неловкость» [4, c. 327]. Распутин описывает сон Агафьи, в котором «будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях и мужики роют под избу огромную ямину» [4, c. 302]. Этот эпизод подчеркивает тесную связь дома и героини, их взаимное сосуществование. Г. Гачев замечает, что дом может быть построен «для прибытка, прибавления к бытию, к расширению или сужению, к выделению из себя» [2, c. 17]. Агафья одинока, у нее нет наследников, и, как пишет Распутин, «это выйдет памятником ее жизни» [4, c. 302].

Образ дома в рассказе В. Распутина прочно связан с родной для героини землей и символизирует эту связь, в чем также проявляется его национальная принадлежность. Философ Николай Бердяев писал о русском характере: «У русских – иное чувство земли. …Русским очень близка мистика земли. Русский народ, по своей вечной идее, не любит устройства этого вечного града и устремлен к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в него войдет» [1, c. 48]. Смерть старухи Агафьи на Покров символизирует гармонию между человеком, природой и Богом: как земля под «белым саваном», так и Агафья под «белым полотном». Распутин пишет, что Агафья скончалась ночью в постели «со спокойным лицом» и на ее могиле поставили «тяжелый лиственничный крест» [4, c. 326]. Смерть Агафьи на Покров связывает героиню и все пространство, где проходила ее жизнь, с вечной жизнью. Агафья и после смерти остается хозяйкой в доме: «Если кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть» [4, c. 330]. После смерти старухи изба живет своей, отдельной, жизнью от той, что протекает за ее стенами: «Заходили сюда по теплу старухи… и сразу оказывались в другом мире» [4, c. 299]. Старухи приходили в дом Агафьи «попечалиться». Автор замечает, что в избе «приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко уводящую задушевность, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души» [4, c. 300].

Таким образом, в рассказе В. Распутина «Изба» локус дома формирует внутреннее и внешнее пространство человека, что соответствует двум функциям феномена дома в художественной литературе: миромоделирующей и психомоделирующей [6, c. 81], через которые раскрывается национальный образ мира, основу же его составляет единение природы, национального характера народа и его миропонимания.

The national image of the world in the story by V. Rasputin «The hut»

E.V. Tereshonok,

undergraduate 2 courses, The Moscow City University, Moscow

Annotation. The article deals with the national image of the world in the story of V.G. Rasputin «The hut» as a unity of nature, character of the people, his thinking based on the analysis of the locus of the house as a model of the world.

Keywords: national image of the world, model of the world, locus of the house.

- Бердяев Н. О России и о русской философской культуре. М.: Наука, 1990. 528 с.

- Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. М.: Институт ДИ-ДИК, 1999. 368 с.

- Гачев Г.Д. Соседи России. Польша, Литва, Эстония. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 384 с.

- Распутин В.Г. В поисках берега: Повести, рассказы, статьи. М.: Русскiй мiр: Московские учебники, 2008. 480 с.

- Смирнова А.И. Локус дома в современной русской прозе // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2015. № 3. C. 8-15.

- Смирнова А.И. Локус дома в художественном мире Виктора Астафьева // Феномен В.П. Астафьева как регионально-национальное самосознание эпохи / Отв. ред. А.М. Ковалева. Красноярск: КГПУ, 2017. C.81-93.

- Топоров В.Н. Модель мира // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 2. C. 161-166.

- Шешунова С.В. Национальный образ мира в русской литературе (П.И. Мельников-Печерский, И.С. Шмелев, А.И. Солженицын): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Дубна, 2006. 44 с.

- Berdyaev N. About Russia and Russian philosophical culture. M.: Тhe Science, 1990, 528 pages.

- Gachev G.D. National images of the world. Eurasia-space of the nomad, the farmer and the mountaineer. M.: Institute DI-DICK, 1999. 368 pages.

- Gachev G.D. Neighbors of Russia. Poland, Lithuania, Estonia. M.: Progress-Tradition, 2003. 384 pages.

- Rasputin V.G. In search of the shore: Stories, stories, articles. M.: Russian world: Moscow textbooks, 2008. 480 pages.

- Smirnova A.I. the Locus of the home in contemporary Russian prose// Bulletin of Moscow state pedagogical University. Series: Philology. Theory of language. Language education. 2015. № 3. Page 8-15.

- Smirnova A.I. Locus at home in the art world of Victor Astafiev // The Phenomenon of V.P. Astafiev as a regional and national consciousness of the era / Resp. the editorship of A.M. Kovaleva. Krasnoyarsk: KSPU, 2017. Page 81-93.

- Toporov V.N. Model of the world// Myths of the peoples of the world. Encyclopedia: In 2 T. M.; Soviet Encyclopedia, 1991. Vol. 2. Page 161-166.

- Sheshunova S.V. national image of the world in Russian literature (P.I. Melnikov-Pechersky, I.S. Shmelev, A.I. Solzhenitsyn): abstract. dis. Dr. philologist.sciences’. Dubna, 2006. 44pages.

В. Г. Распутина «изба» (научно-исследовательская работа)

Подобный материал:

- Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов как условие эффективного, 91.08kb.

- Научно-исследовательская работа студентов и пути её совершенствования Оглавление: Введение, 219.43kb.

- Пояснительная записка Создание спецкурса «Проектная и научно-исследовательская деятельность, 44.12kb.

- Дарья Викторовна Алешкина литература, 539.99kb.

- Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа как факторы развития познавательной, 84.74kb.

- Научно-исследовательская работа студентов Научно-исследовательская работа студентов, 20.56kb.

- В. Г. Распутина «изба» 11 класс куприянова римма ивановна, исош №1,учитель высшей категории, 39.81kb.

- Янгляева Галия Рашитовна Почтовый адрес- с. Лямбирь, улица Садовая, дом 18. Телефон-, 381.79kb.

- Научно-исследовательская работа студентов (нирс) является обязательной, неотъемлемой, 111.22kb.

- Водопьянова Татьяна Михайловна, учитель биологии моу «сош №142» г. Омска научно-исследовательская, 67.39kb.

Русская классика

в зеркале современной линговометодики.

ПОСТИЖЕНИЕ ТАЙН РАССКАЗА

В. Г. РАСПУТИНА «ИЗБА»

(научно-исследовательская работа).

Автор: Иванова Зоя Алексеевна,

учитель русского языка и литературы

высшей категории, заслуженный учитель Чувашской Республики, отличник народного просвещения.

Адрес школы: Чувашская Республика, Канашский район, д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, МОУ «Малобикшихская средняя общеобразовательная школа».

^ 2006 г.

Работа награждена:

1. дипломом первой I степени лауреата Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации — 2006»;

2.благодарностью от академика Российской академии наук Ю.А.Рыжова – председателя Научного Совета Конкурса, Э.Б. Финкельштейн – председателя Оргкомитета Конкурса, Э.М.Раутбарт – директора Клуба учителей «Доживем до понедельника»- 2006г.

Оглавление.

Введение.……………………………………………………………

Глава I. Жизненные бури изба встречает достойно…………… 1

Глава II. Разрушение устоявшихся в деревне традиций…… 19

Глава III. Новая изба Агафьи……………………………………23

Заключение……………………………………………………… 28

Глоссарий…………………………………………………………32

Введение

Выбор темы «Постижение тайн рассказа В.Г.Распутина «Изба» неслучайный.

О высоте гор судят по их вершинам, о литературе, о ее месте в мировой культуре судят также по ее вершинным творениям. Творчество Распутина – одна из вершин современной русской литературы.

Интерес к книгам Распутина огромен во всем мире. Его произведения люди ждут с напряжением, с радостью, потому что он пишет о самом главном: о любви к Родине без громких слов, о душевной тревоге. А язык его произведений такой естественный, простой, кажется единственно возможным для таких глобальных проблем. Язык героев – это они сами. Единство идеи с формой позволяет читателям разных поколений, разного жизненного опыта естественно и спокойно войти в мир героев Распутина, довериться этому миру, ощутить, как свои собственные, его вечные и сегодняшние вопросы.

Психологизм распутинских произведений потрясает читателей. Неторопливо, но с огромной силой он увлекает нас в такие глубины человеческой души, что дух захватывает.

Распутин стремится сохранить народность в нашей литературе, поэтому каждая страница его произведений дышит этим неравнодушием.

Но ощутить силу, спрятанную в слове, дано не каждому. Ролану Барту (1915-1980) – французскому структуралисту – это, по всей вероятности, было дано. И я тоже хочу попытаться услышать голос Распутина, помещенный в рассказе «Изба», прикоснуться к тайне текста, используя метод текстового анализа Ролана Барта.

^ Актуальность исследования подтверждается тем, что структурный анализ текста позволяет через расшифровку слов-кодов раскрыть глубинные «подводные течения» художественного произведения, доказывающих основную мысль и идею рассказа. Исследуя лексии, я в рассказе «Изба» увидела настоящее произведение искусства, будто напилась живой воды, черпала наше спасение в бездонных колодцах русской души, ее самобытности.

Структурный анализ рассказа «Изба» ярко раскрывает и основную мысль автора – это его неравнодушное отношение к поднимаемой им проблеме: возвращать истинно русское женственное начало, возвращать чувство Родины, восстанавливать здоровье нации. И Распутин горячо верит в народ, потому что «одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения».

Сегодня актуально, как никогда, научить учащихся различать подлинное искусство от поддельного, ложного. И этому может научить только знание метафорического языка, знание кодов французского структуралиста Р. Барта.

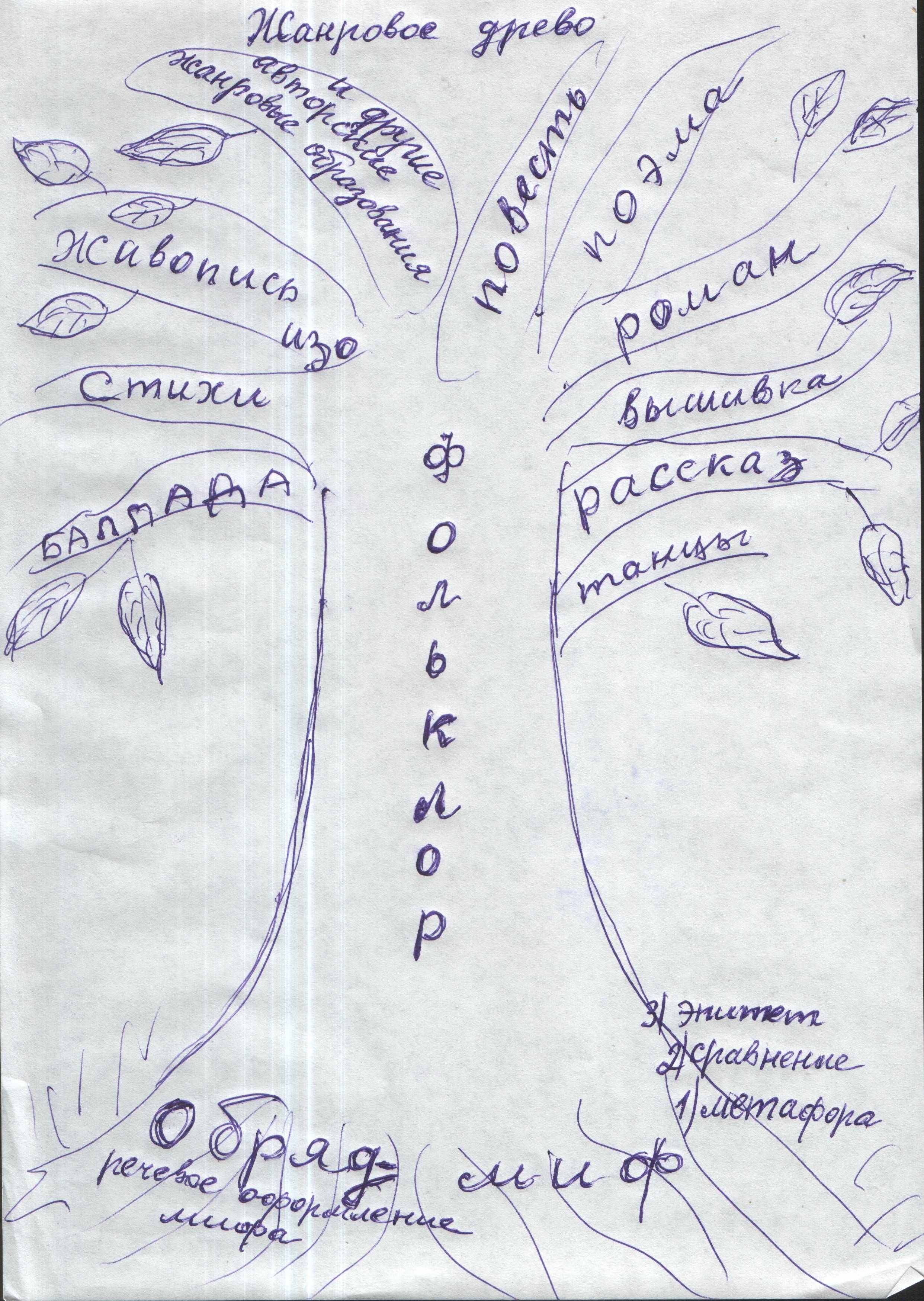

В современном искусстве много зла, а ведь искусство родилось для того, чтобы объединять людей. И когда между обрядом и мифом начался конфликт, они дали нам в наследство разные жанры, чтобы мы сумели выжить. Человек имеет мощную память жанра, причем восприятие жанров соответствует возрасту человека. Метафора, появившаяся первой, сближает нас с природой. Метафора – след корней искусства. Затем появилось сравнение, потом – эпитет. Все развитие шло пластами, и обрывать сегодня нам эту связь нельзя, губительно. Это хорошо понимает Агафья из рассказа «Изба». Чтобы этого не случилось, нужно различать подлинное искусство от ложного. А поддельное искусство – это такое, в котором нет ни метафор, ни сравнений, ни других изобразительно-выразительных средств, нет памяти жанра, нет фольклорных мотивов, нет традиций, исторической памяти. Вот все это и понимает Агафья и автор произведения Распутин.

^ А какие проблемы поставлены мною в этой работе?

1. Через структурный анализ текста по методу Барта увидеть настоящее произведение искусства. Этому же помогает работа с группами ключевых слов-существительных и составление кластеров. Кроме того, я убедилась, что Распутин прекрасный строитель. Его рассказ поразил меня своей композиционной стройностью. Все три части текста одинаковы по объему. В первой части повествуется о разрушении поселка, во второй части строит женщина избу, в третьей части изба осталась без хозяйки, но будет стоять века. Начало и конец рассказа образуют своеобразное эмоциональное обрамление в форме символических кодов. А еще мне понравились абзацы: они большие, кажутся «крепкими» и «устойчивыми», как изба Агафьи. Понравилась речь Агафьи, ее просторечные слова, диалекты, слово «стать».

2. Научить учащихся восхищаться умением автора обращаться со словом. Во всех абзацах, главах прекрасная архитектоника. И современный читатель должен уметь «читать», связывать, расшифровывать, догадываться – наслаждаться произведением искусства и сопереживать ее героям. Этим и пленил меня рассказ «Изба». И мои ученики должны научиться читать «медленно», всматриваться в лексии, ведь это русская классическая литература!

3. Знания о жанровом древе и памяти жанра должны стать основным стержнем в познании произведения искусства, чтобы разобраться в его подлинности.

Память жанра –

исторический путь искусства, становление художественной культуры.

^ 1 блок Обряд и миф нерасчленимы:

Мы одной крови с природой. Но началось противостояние человека и природы.

2

О

песня, лирика. легенды, эпос.

Миф передает искусству память о единстве человека и природы через метафоры.

Цель искусства –

разъединенный мир надо восстановить, ведь мы одной крови с природой . (найти семью…). Но обряд и миф конфликтуют с искусством: Иван – царевич и Кощей Бессмертный.

3 блок Героический эпос – былина.

Отрыв от обрядов и мифов: государственные связи. Природа враждебна человеку: Соловей Разбойник.

^ 4 блок Античная трагедия.

Противостояние актера и хора. Пьер Безухов должен слиться с народным и природным телом на уровне духа.

5 блок Христианство.

Активное выделение человека как личности, как духа. Иисус Христос – символ тернистого пути к всепрощающей любви.

^ 6 блок Культура средневековья.

Данте Алигьери, жития святых, иконы, соборы, вера и учение высмеиваются. А карнавал объединял людей.

7 блок Эпоха Возрождения .

Шекспир. Человек осознал свою частичность. Он между небом землей. Страдает.

^ 8 блок Романы.

Человек берется и как часть, и как целое одновременно. Достоевский. Сюжетная незавершенность. Слово идеологично. Киноискусство – единство природы и человека.

Первоклетка искусства – обряды и мифы.

Опорный конспект составлен по книге В.П.Филимонова «Память жанра», часть1, Владимир, 1994, 261с.

^ Объектом, то есть предметом исследования, стал для меня рассказ Распутина «Изба», так как я люблю проводить уроки на тему деревни. Кроме того, произведение Распутина отражает многие проблемы современности, в частности, проблему судьбы деревни, а значит, и России. Он стремится переустроить народную душу через перевоспитание народного сознания.

^ Мои гипотезы.

1. Если произведение Распутина «Изба» действительно настоящее произведение искусства, то в нем я найду все необходимое для такого доказательства.

2. Так как писатель Распутин тесно связан с судьбой Родины и его народа, то его рассказ «Изба» действительно народное произведение.

3. При условии, что данная методика исследования позволяет увидеть психологизм, который таится в тексе, то произведение искусства действительно волнует душу читателя, учит переживать, болеть за судьбу России. Более того, мысль о судьбе духовных ценностей, выдерживающих напор времени, проверяемых в трагических обстоятельствах, проходит через все произведения Распутина.

Методы

Я использовала метод французского структуралиста Ролана Барта (1915-1980). Этот метод называется структурный анализ текста. Он позволяет ощутить силу, спрятанную в слове благодаря расшифровке десяти кодов. И я хочу попытаться услышать голос Распутина в рассказе «Изба», прикоснуться к тайне текста, используя метод текстового анализа Барта. Какие же я буду использовать коды при разгадке тайны текста? Остановлюсь на них.

1. Культурный код. С его помощью определяют, к какой культуре принадлежал писатель и созданный им текст.

2. Эмоциональный код. С его помощью нужно выделять элементы, которые нам нравятся или не нравятся, называть те чувства, которые вызывает текст.

3. Хронологический код. С помощью данного кода определяют, как в то время принимали этот текст, опережал он время или нет, как время диктовало текст, говорят о времени, в котором существует этот текст, в котором существовал, был написан, говорят о времени, в котором жил сам автор.

4. Социо-исторический код. Используя данный код, нужно определить соединение общественного начала с временным началом, найти детали, говорящие об особенностях общества того времени.

5. Код коммуникации и адресации. Опираясь на данный код, определим то, к кому обращен текст; известно, что автор пишет не для себя, он его адресует кому-то. Кому же? Что заложил в произведение? Текст, как мы знаем, пишется с установкой. Какова она?

6. Код действия. Используя данный код, определим, на что акцентировано внимание автора, кто автор строки, фразы, есть ли инверсия: рассмотрим цепочку слов, которая существует в данном тексте.

7. Символический код. С помощью этого кода удобно расшифровывать символы; интересно то, что этот код вбирает в себя почти все коды.

8. Код означивания. С его помощью нужно разбить слова, которые являются знаками текста.

9. Нарративный код. С помощью него определим, как при помощи того или иного суффикса изменялось значение слова, остановимся на фонике, попытаемся выйти на философию звука.

10. Метаязыковый код. Нужно определить метаязыковые связи, то есть те связи, которые существуют между фразами (выводы, посылки), например, мысли А.Болконского о славе и размышления писателя о славе есть метаязык, то есть авторские размышления связываются с действиями героя и вытекают из них.

Мои наблюдения привели меня к результатам, которые не зависели от моей воли, чувств и желаний. Просто мне было интересно попробовать силы, а также мне понравились коды Барта. Также я использовала метод составления кластеров и метод группировки ключевых слов-существительных. Они тоже помогли мне прогуляться по тексту, провести анализ и синтез, то есть совершить процесс абстрагирования и дать результат – абстракцию.

^ Этапы исследования.

1. С 2000 года начала изучение источников по теме, законспектировала изученную литературу (более 30 названий).

2. В 2003 году защитилась на высшею категорию в Чебоксарах, где моя работа на тему «Литература фольклор» была признана самой лучшей в Чувашской Республике, так как я обратила особое внимание на метафоричность языка и научилась самостоятельно применять на уроках жанровое древо и память жанра.

3. Особенно увлекли меня книги В.П. Филимонова « Память жанра »в двух частях, А.Т. Журавлева «Звук и смысл». Мой опыт работы по ним в школе распространен в нашем Канашском районе и Чувашской Республике.

4. Училась на курсах у Г.Н. Ермаковой, доктора педагогических наук, в Республиканском институте образования, где уделяется большое внимание анализу текста. Также помогла мне книга Г.Н.Ермаковой «Постижение тайны слова». (Цели преподавания литературы и пути их достижения), Чебоксары, 2001. Изучила метод Р. Барта.

5. Прочитала новый рассказ Распутина «Изба» (1999) и решила исследовать его. Считаю, что исследование прошло успешно, и я довольна, что смогла сделать это совершенно самостоятельно.

Структура исследования.

1. Нужно умело выбрать лексии – это или часть предложения, или часть абзаца.

2. Затем выбрать в каждой лексии слова или слово и расшифровать их, то есть описать их спрятанный смысл.

3. Изучив таким образом лексии в тексте, провести анализ, а потом синтез.

4. Обобщить, написать вступление к каждой главе и выводы ко всей научно- исследовательской работе.

5. Озаглавить каждую главу своей работы.

6. И, конечно, по каждой главе определить тему, проблему, цели, задачи исследования, подтверждается ли гипотеза и т.д.

Практическая значимость исследования .

1. Практическая значимость исследования большая, так как в наше сложное время ученик должен уметь отличать настоящее произведение искусства от поддельного. И в школе учитель должен учить методам анализа текста, уметь видеть язык произведения. Чему учить? Находить метафоры, эпитеты, сравнения я считаю уже недостаточным. Надо научить учащихся понимать и историю жанра, ведь даже у малыша есть память жанра. Наши учащиеся в течение последних 5 лет уже научились этому, и эту тему они очень любят. Жанровое древо — наша опора на уроках литературы с 5 по 11 классы. Мы умеем «читать» жанровое древо, объяснять мифологизм и метафоризм мышления человека, и учимся этому сами: ребята сочиняют былины, песни, стихи, эссе, синквэйны…Также мои учащееся с большим удовольствием описывают произведения по цвету гласных звуков. Книга А.Т. Журавлева «Звук и смысл» помогает углубить знания учащихся о звуках и применять их в исследованиях лирических и прозаических текстов, делать правильные выводы.

Итак, составление кластеров, группировка ключевых слов существительных, расшифровка слов – кодов, анализ изобразительно- выразительных средств языка, знание теории «Жанрового древа» и «Памяти жанра» — все служит средством определения настоящего искусства от поддельного, ложного. А это сегодня так актуально, как никогда.

Глава I.

Мое заглавие первой главы: «Жизненные бури изба встречает достойно».

^ Цели исследования первой главы .

1.Доказать, что есть жизнь в избе, то есть жива Россия: пока народ не растерял главное в себе – традиции, духовность, жанровую память. Россия как неопалимая купина: горит, но не сгорает. Нет уже Агафьи, умерла, но ее изба живет, хотя жестокий внешний мир уже ворвался в ее избу.

2. Заметить боль автора за судьбу русской деревни, русской женщины – символа России, почувствовать стремление автора сохранить духовность.

^ Задачи первой главы:

1) выявить, какие коды использует автор для решения такой задачи в I главе: жизнь продолжается, изба борется, как когда-то и ее хозяйка Агафья;

2) установить, что время не властно над нашими традициями, что у нас имеется прочная связь времен и поколений. И пока не поздно, надо усиленно бороться. Иначе случится непоправимое;

3) почувствовать авторское отношение к изображаемому, его сочувствие избе, женщинам России. Именно метафорический язык выражает горячие чувства Распутина, его тревогу за духовное здоровье нации.

^ Вступление к I главе.

Книги В.Г.Распутина стали неотъемлемой частью нашей духовной жизни, инструментом нашего нравственного совершенствования, воспитания в нас социальной активности, гражданственности и патриотизма. Литературные критики всех времен утверждали: главным качеством подлинной литературы является его народность. А что такое народность? А это то, что есть в произведениях Распутина, что является их плотью и кровью. Народные характеры, народная нравственность, народный язык, народные думы и чаяния, народное понимание и ощущение главного хребта жизни – вот что отличает произведение Распутина. Он верит в свое слово, выстраданное, искреннее и совестливое, честное и правдивое. Такое слово рождается только в душе, а не на бумаге.

Деревенская проза привлекала внимание читателей к глубинным пластам нашей жизни, к ее нравственным подлинным ценностям, складывающимся веками в трудовой практике народа; воспитывала память – память благодарность, к земле, к национальной истории, природе.

В первой главе автор использует 21 код . (см . в тексте). Половина из них подтверждает, что с течением времени многое изменяется в жизни деревни, но остается главное – это историческая память, память жанра; будет жива деревня – будет жива и Россия. А главное — не потеряна вера в лучшее будущее. Об этом говорит один символический код, 4 эмоциональных кода, 1 метаязыковый код и 1 код означивания.

Итак, все детали в тексте играют большую роль в осознании целого. Деталь – это солнце текста, это идея текста. Деталь дает возможность увидеть целое в столь малом.

^ Исследование I главы.

Лексия(1): «Изба». Барт замечает, что функция заглавия изучена недостаточно. Но он считает, что заглавие – это «маркировка текста», «представление его в виде товара». Заглавие – загадка, в которой скрывается скрытый смысл всего текста, это компас к тексту-пространству. Заглавие, по мнению Барта, имеет несколько одновременных смыслов, из которых надо выделить как минимум два:

— высказывание, содержащееся в заглавии и связанное с конкретным содержанием текста;

— указание на то, что ниже следует литературная «вещь», то есть товар.

Значит, в заглавии всегда присутствует код загадки. Задача заглавия – «возбудить у читателя аппетит». А этому способствует нарративный код, то есть значение суффиксов и фоники. «Изба». В нем два гласных: «и», «а». Это хорошие звуки: «и» — голубого цвета, «а» — красного цвета. Мы знаем, что все гласные звуки имеют свой цвет. Об этом повествует книга А.П.Журавлева «Звук и смысл». В слове «изба» два согласных звука: «з» и «б». Они звонкие и стоят рядом в середине слова. Итак, начало у слова голубое, доброе. Потом раздается звон, в котором чувствуется бодрость, активность, сила. После этого звона – красный цвет. Это звук «а». А красный цвет всегда приятный, добрый, красивый. Значит, в тексте речь пойдет о приятном, хорошем «товаре», который является опорой в жизни.

И не удивительно, что это слово «возбудило наш аппетит».

Лексия(2): «Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол…». Разберем эту лексию, используя коды Барта. Погружаясь в анализ этой лексии, я могу отметить, что в ней содержится символический код. Этот код символический, так как он вбирает в себя почти все коды:

1) Культурный код, потому что писатель живет в России и выражает культуру Родины через образ деревни.

2) Эмоциональный код, так как он вызывает определенные эмоции: конечно, изба нам пока не нравится.

3) Хронологический код, так как через образ старой избы показано время. Много времени прошло, и изба постарела. Время диктует текст.

4) Социо-исторический код, потому что в тексте соединяется общественное начало с временным началом. Мы видим особенности общества того времени. Строится Братская ГЭС.

5) Код коммуникации и адресации. Этот текст адресуется современным читателям. Распутин дает нам установку, что изба старая, но сильная. Она «держала достоинство и стояла высоконько и подобранно».

Барт считает, что лексии должны выполнять значения ячеек соты, с помощью которых мы будем обнаруживать вторичные смыслы, то есть видеть тайное в явном. Это замедленное чтение, чтение, раскрывающее тайну текста, его смысл. В тексте часто устанавливаются определенные отношения между его частями, иногда весьма удаленными друг от друга (например, действие, начатое в одном месте текста, может иметь продолжение в другом месте).

6) Код действия. Автор этих трех строк сам писатель. Чтобы определить это, я рассмотрела цепочку слов-существительных, но когда я их выписала, у меня получилось пять групп. С помощью них я покажу, что начало текста имеет продолжение в других местах, в частности, в первом абзаце.

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа

изба изба ветер изба хозяйка

бревна окна крыша достоинство ласточка

охват восток тесины стекла гнезда

угол сторона углы палисадник застрехи

постав улицы голоса рябина припевки

стать переулок дверь черемуха жизнь

избенка вода сенцы ограда вода

догляд канава стекла крапива солнце

жилье заборы пыль

поленницы нежить

силы

Итак, в первой, второй и третьей группах слов на первом месте стоит слово «изба». А это очень важно. Во-первых, текст называется «Изба», и об этом писатель не забывает. Во-вторых, изба – главный герой, символ нашей жизни, основная лексия. В -третьих, это не избенка, а изба. Отсутствие суффикса в слове говорит о силе предмета, о ее характере: «…но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло назвать ее избенкой». В-четвертых, слово «изба» повторяется трижды, потому что число 3 мифологическое, волшебное, часто использующееся в фольклоре как обязательный элемент.

Первая и пятая микротемы в первом абзаце связаны между собой словами «жилье» и «жизнь»: жилье – место, где живет человек, а жизнь – это процесс существования всего живого. Значит, автор хочет показать, что изба – это вечный источник жизни, даже если нет хозяйки избы. А это вселяет в нас веру в лучшее будущее.

Во второй лексии фраза «была старой» содержит прилагательное «старой». Но оно употребляется в роли сказуемого. А причастия совершенного вида «почерневший» и «потрескавшийся» обозначают признак по действию. А это вновь влияние времени. Значит, во второй лексии содержится хронологический код.

Но за стенами избы находится внешний мир, о чем и говорит третья группа слов. В ней смыслоносными существительными являются слова «ветер», «голоса», «пыль». Ветер — это стихийное явление, движение, напор, космогоническое ощущение. Ветер поднимает пыль, которая забивается в стекла. Значит, внешний мир хочет ворваться в избу, разбить стекла. Внешний мир страшный: «Ветер … наигрывал по углам тоскливыми голосами …». Но изба «каким-то макаром из последних сил держала достоинство и стояла высоконько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не заросла крапивой…».

А в пятой группе главным является слово «жизнь». Почему? Потому что хозяйка умерла, а жизнь в этом доме продолжается. Распутин пишет: «…все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем».

Что же мы слышим в этих строках? Четко слышится аллитерация на звук «л». Данная аллитерация помогает нам ощутить душевное спокойствие, гармонию лирического героя. Кроме этого, мы слышим и ассонанс на звуки «а» и «о». Звук «о» — божественный звук горнего мира, мира любви и веры. «А» — звук чистоты, красоты, мира.

Фоника выводит нас на идею данного произведения; мы слышим гул сердца, его стоны, но мы слышим и звуки мира горнего, мира любви, и их больше в этом отрывке, значит, и через фонику писатель говорит нам о том, что жизненные бури надо встречать с любовью в сердце, то есть достойно.

Вот такой и выглядит вторая лексия после анализа по коду действия Барта.

7) Код означивания. Он убеждает нас в том, что слова являются знаками текста. В этой второй лексии немало слов со звуком «р»: старой, почерневшей, потрескавшейся, бревнам. Звук «р» означает строгость, сдержанность. Это сильный, могучий, слегка грубый звук, о чем пишет Журавлев в книге «Звук и смысл». Этот звук имеется в определениях оценочного характера. Значит, изба постарела, но она мужественно держится.

Лексия(3): «… но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло назвать ее избенкой». В этой лексии глагол совершенного вида «оставалось» раскрывает нам такую тайну, что изба что-то сохранила в себе, именно что-то. Изба не разрешает назвать ее избенкой. В этой лексии содержится хронологический код: время не властно над избой.

Лексия(4): «Без хозяйского догляда жилье стареет быстро…». Ключевым словом в этой лексии является глагол несовершенного вида «стареет». Все течет, все меняется в жизни, все дряхлеет, стареет; это символ времени; время не ждет. Это сильная объективная категория. Значит, в этой лексии содержится хронологический код.

Лексия(5): «… постарела до дряхлости и эта изба». Глагол совершенного вида «постарела» обозначает законченное действие под влиянием неумолимо текущей жизни. Знаменательно то, что этот глагол находится сразу после четвертой лексии, и все четыре лексии отделяются от пятой с помощью тире. Итак, слово «постарела» обобщает все действия, которые происходили в этих четырех лексиях. Слово «постарела» имеется и в других лексиях. И в этой лексии я обнаружила хронологический код.

Лексия(6): «…с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону». Почему на восток? Там всходит солнце! Почему на юг? Там тепло! Значит, солнце по-прежнему с раннего утра обогревает, освещает избу, а южный ветер несет тепло. Изба живет. Эта лексия несет в себе биографический код. Разгадкой этого кода служит духовный мир автора: он знает деревню, как строят избы.

Лексия(7): «…стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и заставленного вдоль забора поленницами». Изба видит все вокруг, так как она стоит на пересечении улицы и переулка. А вода — это жизнь. Эта лексия рассеивается и по второму абзацу: «Оттуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье». Я вижу в этой лексии код действия, так как изба все видит, на всех действует своей энергией.

Лексия(8): «Постарела, осиротела…». Я заметила четыре слова с корнем -стар-. Автор обращает внимание читателя на этот корень. Здесь содержится хронологический код. Время изменяет все, это огромная сила. Рождаться и уходить — закон природы. Автор использует в этой лексии два олицетворения.

Лексия(9): «… ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по улицам тоскливыми голосами…». Погружаясь в анализ этой лексии, я могу отметить, что всемогущий ветер не пугает избу, хотя ветер очень активный: он «дергал…тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами». Эта лексия насыщена тропами: дергал, наигрывал (олицетворения), тоскливый (эпитет), голос (метафора). Мне стало жалко избу, и я поняла, что здесь эмоциональный код.

Лексия(10): «…жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать…». В этой лексии я чувствую очень сильный эмоциональный код, так как имеется слово «жалко». Дверь скрипит жалко, она уже старая. Дверь легкая, и ветер легко ее открывает. Некому закрывать дверь, и запирать ее не для чего. Дверь будто живая, она страдает под влиянием внешнего мира.

Лексия(11): « …оконные стекла забило пылью…». Обычно окна украшают избу, являются главным элементом. И если они забиты пылью, то будто и глаз нет у избы. Видимо, автор проводит такую мысль: у старого человека глаза тоже плохо видят. Так и у избы. Мне нравится эта ассоциация, это скрытое сравнение избы со старым человеком. Значит, эта лексия характеризуется эмоциональным кодом.

Лексия(12): «…нежить выглядывала отовсюду». В этой лексии ключевое слово «нежить», то есть уже нет жизни в избе, она дряхлая, причем отовсюду выглядывает нежить. «Выглядывает» — олицетворение. В основе этой лексии лежит код времени, так как мы видим необратимый процесс. И это очень эмоционально выражено глаголом «выглядывает». Я заметил, что знак тире после двенадцатой лексии имеет большое значение, так как здесь обозначено резкое противопоставление нежити и жизни. Но есть жизнь в избе!

Лексия(13): «…и все же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла высоконько и подобранно». В этой лексии содержится немало троп: достоинство (метафора), держит, стоит (олицетворения), последние силы (эпитет). Очень хороши и наречия «высоконько» и «подобранно». А грамматический признак, суффикс -оньк-, выражает отношение автора к избе. Это ласкательный суффикс. Фразы «все же», «каким-то макаром» выражают эмоции автора. Он восхищается мужеством избы. Она действует, она активна, как и ее умершая хозяйка Агафья. Итак, автор акцентирует внимание читателя на действия этой избы, значит, в этой лексии обозначен код действия, хотя немало и эмоционального.

Лексия(14): «…не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой». Эта лексия просто удивительна. Изба борется, как и ее бывшая хозяйка, за жизнь. Стекла и палисадник она сохранила, а это очень важно: иначе изба казалась бы заброшенной.

Рябина имеет красные плоды, а черемуха — черные. Это контрастные цвета, как жизнь и смерть. Все это символизирует борьбу жизни со смертью; и побеждает рябина, так как плоды ее висят на дереве всю зиму, а плоды черемухи быстро засыхают, и их даже не видно среди листвы.

А Агафья умерла осенью, в Покров день. И так как она жила в полном согласии с природой, то и крапива не смеет разрастаться. Значит, в основе этой лексии лежит метаязыковый код, потому что между фразами существует связь мыслей автора и избы, связь природы с избой.

Лексия(15): «…все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем». Жизнь — ключевое слово в этой лексии; жизнь победила. Об этом свидетельствуют фразы «все так же», «как при хозяйке». А слово «гнездо» — это домик живых существ, красивых ласточек. Ласточки не покинули избу, они чувствуют здесь тепло, уют. Они воспевают своими сладкими припевками жизнь. Солнце заходящее, но завтра оно снова появится. Это знают ласточки, это знает и изба. И вода рядом. Все есть для жизни. Есть добрая память людей об Агафье. Память — это высшая инстанция, особая форма времени. Память — это составная хронологического кода; человек, помнящий прошлое, знающий его, ответственен за то, чтобы передать его будущему времени. Значит, Распутин — писатель-философ. Человек, забывший прошлое, выпадает из цепи времени, а выпавший попадает во вневременное пространство, то есть, у него нет прошлого, настоящего и будущего, значит, его ожидает духовная смерть. Память — одна из форм красоты. Поэтому память носит общечеловеческий характер.

Метод Барта очень помог мне понять текст правильно, суметь расшифровать «подводные течения». Воспользуемся также и таким методом анализа, как составление кластера.

неживое живое

дряхлость окна на восток

ветер окна на юг

крыша вода

дверь поленницы

пыль силы

нежить ИЗБА достоинство

черемуха рябина

другой мир ограда

запустение чистота

кладбище солнце

хозяйка ласточки

гнездо

припевки

жизнь

заводье

скат деревни

живые старухи

чурка

покой

задумчивость

души

гостевание

двор

ворота

земля

народ

Итак, эти две группы слов вокруг «избы», то есть два поля, контрастны не только по качеству, но и по количеству. Видно, что жизнь побеждает. Изба вечная, потому что она символ России.

Ролан Барт считает, что читатель должен испытывать жажду текста, что текст должен доставлять удовольствие, что анализ — это прогулка по тексту. Действительно, эта прогулка по лексиям доставила мне удовольствие.

В первом же абзаце я заметила философские мотивы: показана связь времен и поколений, смысл бытия, сострадание, принятие боли. Почему рука Распутина дважды выводит слова «все же» и «все так же»? Распутин таким образом обращает наше внимание на то, что жизнь продолжается, хотя хозяйки и нет в живых. Автор использует сравнение как при хозяйке и усиливает это сравнение словом «так» в выражении «все так же». Этой же цели служит суффикс -оньк- в слове «высоконько»,то есть автор относится с сочувствием к избе.

Мне показались очень значимыми два выражения: «что-то» и «каким-то». Они указывают на необъяснимые явления, происходящие в этой избе: «Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка…». Эта магия расшифровывается далее.

В 1999 году в январском номере журнала «Наш Современник»

был опубликован один из последних рассказов Валентина Григорьевича

Распутина: «Изба». Этот писатель знаком читателям по таким

произведениям, как «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970),

«Живи и помни» (1974), «Прощание с Матерой» (1976), «Век живи – век люби» (1982), «Пожар» (1985). В.Г. Распутин является одним из известных

представителей такого направления современной литературы, как деревенская проза, именно на этом поприще он снискал известность и был награжден рядом государственных наград еще в советские времена. В настоящее время он продолжает свой литературный труд, занимается проблемами экологии и положением русской деревни, которой он посвятил почти все свои произведения.

Действие в рассказе «Изба» происходит в сибирской деревне, стоящей на реке Ангаре. Главная героиня умерла, и все основные события, происходящие в рассказе, отсылают нас в прошлое. Рассказ строится на описании жизни Агафьи, начиная с послевоенных лет: «Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят», и заканчивая нашим временем: «Для поселка начались другие времена — лес брать становилось все труднее, везли его издалека, заработки упали». Уже из названия следует, что центральным образом в рассказе является дом Агафьи, а точнее изба, которая в произведениях Распутина является олицетворением русской деревни.

Проблемы, затрагиваемые в рассказе «Изба», являются логическим

продолжением центральной темы произведений Распутина, а именно темы русской деревни. В «Избе» рассматривается беда, настигшая жителя деревни,

и показано это на примере одного человека – Агафьи. По мнению Распутина, все беды деревенской России начались тогда, когда человек решил, что он не один из многих жителей, населяющих нашу планету, а ее Хозяин. По сути, автор продолжает развитие той темы, которую он поднял в более ранних своих произведениях, например в «Прощании с Матерой» и «Последнем сроке». В «Прощании с Матерой» одна из главных героинь, старуха Дарья прямо говорит об этой нити, на которой завязываются узелки новых поколений и развязываются старые узлы, но нить — одна, порвавшись, она обрекает деревню на разрушение. С некоторой долей уверенности «Избу» можно назвать одним из возможных продолжений «Прощания с Матерой», если представить, что жителей острова переселили не в город, а в другую деревню, потому что многое здесь напоминает это произведение. Прежде всего, это причина переселения людей: возможно, эта та самая ГЭС, из–за которой и затопили Матеру. В рассказе «Изба» повторяется мысль, высказанная еще в «Прощании с Матерой», мысль о том, что городские жители живут для работы, а деревенские работают для

жизни. И это важно для автора, этим он еще раз подчеркивает свое

негативное отношение к жителям городов.

В статье «Ищите женщину» (1989) Распутин подчеркивает «охранительную сущность женского характера, ее жертвенность». По мысли писателя, одним из важнейших истоков русского национального женского характера является его неразрывная связь с землёй, с почвой народной жизни. Некогда такой женщине болеть, некогда лечиться и горевать – много у нее задач и задумок, да и облик соответствует этой стремительности: «До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с поднятой головой, и никогда не говорила «пойду», только «побегу». Не жаловалась ни на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгновение нанизывала их на нитку».

В. Распутин сумел выявить и в высшей степени достоверно отобразить в характере русской женщины-крестьянки — Агафьи — то, что могло показаться привилегией сознания высоко интеллектуальной личности: способность соотнести самые тонкие, глубинные движения своей души с бытием мироздания. Сила и стойкость характера Агафьи как раз и проистекает из органичной, бесхитростной уверенности, что она нужна жизни, как и она ей: «В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом… А над ее, Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. «Ну и поживу ишо, оброчно и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. — Ой, да че ж не пожить-то ежели так!..» Она поискала в небе — Стожары стояли еще высоко и ночи впереди было много; знобко зевнула, прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках укачало — вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок..»

Но самобытность и мощь характера героини В. Распутина определяются отнюдь не ее, как может показаться, отгороженностью от внешнего мира. Напротив, её человеческий потенциал во многом зависит от её укоренённости в народной жизни: « Да и то сказать — в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, точно от него, от хлебного дела убегала деревня, сманенная заработками на лесе». Автор подчеркивает, что она выделяется среди прочих жителей только своим вдовством и одиночеством. Однако она, прежде всего, сумела сохранить в себе те качества, которые были свойственны русским женщинам всегда – умение не уставать, справляться с болью – физической и духовной. «Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются» — эта обращенность героини к опыту прошлого, к своим предкам свидетельствует о данном ей драгоценном чувстве рода, преемственности поколений. По убеждению В. Распутина, в своем духовном проявлении человек в каждый момент своей жизни связан с движением времени: прошлым, настоящим и будущим. Данная концепция по своему происхождению перекликается с древней формой сознания, общей для всех народов. Но В. Распутин видит в этом тип мировоззрения, олицетворяющий особенности русского характера.

Агафья ответственена перед памятью об ушедших предках и думами о будущих поколениях. Поколения предков для него не исчезали бесследно, но, переходя в иное бытие, существовали одновременно. Носитель такого сознания мысленно держал ответ за каждый свой поступок перед предками и потомками. И пусть Агафьина «…дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, которой так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась…», вывод все равно делает Распутин в духе осмысления связи поколений: «…еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не отрастают».

Это фундаментальное свойство народного характера – родовая память — определено глубинными особенностями психологии, специфическим восприятием времени, обусловленными как архаичным мифологическим мышлением, так и христианской религиозной системой. В художественном мире В. Распутина лично чувствуемая героиней преемственность родовой цепи, идущая от предков и передаваемая потомкам – основа гармоничного народного мироощущения, но вместе с тем – и морально-психологическая подоплека, определяющая жизненные устои характера человека.

Героиня В. Распутина не испытывает желания и потребности освободиться от моральных норм, нравственных принципов народного мира, ведь она – его часть, «капля нации». В таком отношении многих героинь В. Распутина к своей судьбе некоторые критики готовы были увидеть проявления личностной пассивности и фатализма. Между тем, в действительности здесь тонко подмечена В. Распутиным черта психологии русского человека: какая-то безудержность в осуществлении дела, которым он увлечен. Жизненная активность, деятельное начало – черты человеческого характера, в высшей степени свойственные Агафье. Вот как описывает ее деятельность автор: «И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала ничего: тянем-потянем — вытянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не дрожали мелконькой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять бы лет пораньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, бревешки-то, высохшие в стенах лет за пятьдесят от солнца и русской печины, не упрямые. Но не упрямые для матерого мужика, а для бабы? «Какая я баба? одергивала она себя. — Одна затея бабья».

Если вспомнить сложившиеся в нашей литературе стереотипы, нельзя будет не отметить новаторский взгляд В. Распутина на характер русского человека. Стало привычным изображать нравственно богатую личность нашего соотечественника в состоянии деловой заторможенности и даже некоего равнодушия к действию, поступку. В героине В. Распутина акцентировано иное: «Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Говорила с хрипотцой — не вылечила вовремя простуду и голос заскрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему гладкость — ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти… если бы еще 250 лет простояла Криволуцкая, она бы это не забыла».

Что же получается? Неужели Агафья действительно – «одна затея бабья»? Нет, это не так. Она настоящая женщина, просто к русским женщинам плотно пристало обозначение – страдалица. Агафья ведь страдает, сама того не ощущая: «От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась, похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за дальнего мужика и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька».

Изба… А что еще остается в жизни женщины – если не семья, дети, любовь – как не дом? Избу героиня видит во сне: «приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием; что-то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тросах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может вмешиваться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики в голос принимаются уверять, что это и хорошо, что будет торчать, что это выйдет памятником ее жизни, и Агафья будто соглашается с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже согреться захочется», к ней обращены все ее помыслы: «Но уже поверила она, что будет зимовать в своей избе. Упаси Бог вслух сказать об этом, она боялась даже ближние планы городить, все убывающее беспрестанно пространство до белых мух окидывая торопливо и суеверно — не сбилось бы что-нибудь в его ходе, не скомкалось бы…». Агафья не думает, что лишится здоровья, надрываясь на строительстве избы: «Она перестала чувствовать свое тело, оно затвердело в грубое и комковатое орудие для работы; нельзя было поверить, что еще полтора-два месяца назад она лечила это тело от какой-то надсады. Кроме своей избы, она больше ничего не видела».

У критика Александра Агеева в статье «Распутин новый и старый» читаем: «Рассказ “Изба” — совсем другое дело. Все это у Распутина уже было — героическая баба, в одиночку способная поставить избу, драма затопленных Ангарой деревень, разоряющий природу леспромхоз, своеобразный “гуманизм” навыворот, вообще свойственный “деревенщикам” — когда в избе они видят больше души, чем в человеке, который ее ставит, героически надрываясь. Новое здесь — и то весьма сомнительно новое, — что хозяйка как бы живет в своей избе и после смерти: “Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть”. Концовка афористическая и — увы — банально-патетическая: “И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры”.

Прочитавши такое — много уже раз читанное и у Распутина, и у других “деревенщиков”, — хочется вздохнуть тяжко и занудливым голосом спросить: “Чтобы что?” Упорство, выносливость, терпение — ведь это только средства, а описана в рассказе безлюбая, механическая, тупая, несчастная жизнь. Ведь не изба же эта — ее сокровенный смысл?»

Думается, многим Агафья представится «героической бабой». Вот только негативный смысл, вкладываемый в эту оценку Агеевым, неверен.

В «Житие одной бабы» Николая Семеновича Лескова читаем: «Рада была Настя, что домой вернулась; надоело ей это гостеванье и пьянство.

К работе мужичьей она была привычна, потому что у нас мелкие панки в рабочую пору всех на поле выгоняли, даже ни одной души в доме не останется. Настя умела и жать, и гресть за косой, и снопы вязать, и лошадью править, и пеньку мять, прясть, ткать, холсты белить; словом, всю крестьянскую работу знала, и еще как ловко ее справляла, и избы курной она не боялася. Даже изба ей была милее, чем бесприютная прихожая в господской мазанке; а безобразие, пьянство да песни пьяные страсть как ее смущали. Она очень любила, коли кто поет песню из сердца, и сама певала песни, чуткие, больные да ноющие».

У Распутина находим следующее: «Ну как тут было на вечерках не подать начин песни, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытапливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит и в песне тешится надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! неохватно-спокойная, проникновенная, нежная».

Фольклор всегда играл в жизни русского народа огромную роль. В поле, в избе, идя по воду женщины пели песни – и всегда грустные, редко задорные. Печаль – и надрыв – вот две характеристики, издавна подходящие как к русским женщинам, так и к их песням.

Чаще всего среди своих литературных учителей сам В. Г. Распутин называл Ф. М. Достоевского, которого современный прозаик ставил выше общего ряда великих имён русской классической литературы. Анализ показывает, что мировоззренческие позиции Ф. М. Достоевского и В. Г. Распутина относительно взгляда на русский женский национальный характер имеют множество точек соприкосновения. И это – противоположная мнению критика Агеева позиция.

Главное, что сближает классика 19 века и современного писателя, это стремление видеть в русском женщине, в первую очередь, его лучшие свойства и деяния. Ибо в основании всех суждений прозаиков о русском национальном женском характере — любовь к русскому народу. В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский призывал судить русский народ «не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим святым вещам, по которым он в самой мерзости своей постоянно воздыхает». В последние десятилетия 20 века русский писатель В. Г. Распутин не разочаровывается в человеке, а с верой в русский народ констатирует: «Несмотря на все тяжелые строки и слова я верю в будущность русской нации. Нас надо довести до крайности, и мы тогда начинаем сопротивляться, действовать». В этих рассуждениях подчеркивается способность русского человека на поступок во имя высшей идеи. Эта мысль перекликается с указанием Ф. М. Достоевского на склонность русского человека «во всем до крайности доходить». Классик 19 века эту крайность считает даже психологической потребностью: «Эта потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую бездну, и – в частных случаях, но весьма нередких, броситься в неё как ошалелому вниз». Доведенная до крайности переездом, Агафья мобилизует все свои душевные и физические силы на вполне, кажется, материальный акт – постройку избы. И это – не «безлюбая, механическая, тупая, несчастная жизнь», просто изба действительно – «ее сокровенный смысл». Агафья сопротивляется – но не установленному порядку. Она не бунтарка в общепринятом смысле слова, она – сильная русская женщина, решившая, во что бы то ни стало, отстоять частицу своей жизни, отстоять то, что ей дорого. Агафья не вкладывает материальный смысл в постройку избы – это некое духовное действие, своеобразное переживание. Восхищаться только физической силой этой женщины – недальновидно, впоследствии такие мысли реализуются в негативно окрашенную оценку – «героическая баба».

В Агафье нет издавна воспеваемой женственности, «рано она плюнула на женщину в себе» — но не стала бесчувственной. Она сопереживает Савелию – просто не умеет это выразить. Кроме того, в ней есть качество, являющееся основанием сильного характера – и мужского, и женского – она олицетворяет одухотворенность. Одухотворенность идеей, чувством, мыслью – подобная черта определяет цельность и выносливость натуры.

Можно сказать, что голос автора в рассказе «Изба» включает в себя

голоса персонажей – Агафьи, Савелия — и голос народа, обладающего особым правом на истину.

Таким образом, очевидно, что в своём содержании концепция русского женского национального характера в творчестве В. Г. Распутина глубоко традиционна, она вбирает в себя основные черты художественных концепций личности человека, которые стали итогом совокупных исканий русской литературы 19-20 веков, трансформируя их в соответствии с установками творческой индивидуальности писателя.

Список литературы:

- Колобаева Л.А. Распутин-рассказчик // Русская словесность. 2002.№2.

- Текст рассказа В.Распутина приведен по изд.: Распутин В.Г. Изба // Наш современник. 1999.№1.С.3-20.

- Валентин Распутин. Новая профессия: Рассказ; Изба: Рассказ. — Роман-газета XXI век, 1999, № 1.

- Агеев А. Распутин новый и старый // Знамя. 1999.№6.

- Сергей Чупринин. Русская литература сегодня. Новый путеводитель. М., 2009

- Солженицын А. Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000 // Новый мир. 2000. №5.

- http://www.pravpiter.ru/pspb/n152/ta018.htm

- http://boris-mojaev.narod.ru/index.files/raspytin.htm

- http://www.bibliotekar.ru/proroki/8-3.htm

- Панкеев И.А. Валентин Распутин (По страницам произведений).

Москва, «Просвещение», 1990

«Изба с заколоченными ставнями» — так назывался публицистический очерк В. Распутина, вышедший в журнале «Наш современник» в 1988г. Об истоках русского национального характера, о причинах тех бед, которые обрушились на нашу страну, размышляет писатель. Доступно и лаконично В. Распутин высказывает в очерке одну простую истину, истоки национального характера в деревне. Сохраним самобытный, богатый народными традициями крестьянский уклад — сохраним и Россию. С болью в сердце писатель говорит о разрушении народных устоев, об исчезновении деревни. Эту тему можно считать основной в творчестве Распутина.

В 1989 г в журнале «Наш современник » был опубликован рассказ «Изба». Как и в большинстве других произведений этого писателя, действие здесь происходит в деревне. Главные герои «Избы» — люди пожилые. Рассказ заставляет обратиться к нашим истокам. Сегодня человеку, пожалуй, недостает того, чем богаты герои рассказа: духовности, верности традициям, по-настоящему родственных связей. Но, с другой стороны, мы получаем столько удобств, всякого рода возможностей, перспектив, идя по пути прогресса. Что же важнее: духовные или материальные ценности? Где, правда? На глобальные вопросы лучше всего отвечает жизнь. Для самого Распутина очень важно помнить историю и любить свою родину. Быть может, это звучит банально, но сердце писателя сжимается от боли при виде общества, которое «поменяло смысл жизни» и теряет Бога.

Он очень бережно относится к национальному наследию. Особенно дорого писателю имя Пушкина: именно он многих «привел к Отечеству, опалил его сладким дымом, указал на святость вековых камней». В прошлом веке люди тоже испытывали «возбужденный зуд отлепиться от национального тела». И заслуга великого поэта, помимо всего прочего, в том, что он сумел вовремя разглядеть эту опасность и отказаться от подобных идей. Возможно, именно поэтому его и называют светочем русской культуры, что больше всего Пушкин любил и ценил свое, родное. Этим он и близок каждому русскому человеку, в том числе и Распутину. Умение дорожить народными традициями писатель ценит и в своих стариках-героях рассказов и повестей.

Почему всегда старики? По словам Распутина «наедине с природой и трудами они всю жизнь при истине и Боге, они не раскрошили свою жизнь на кривые побегушки по пустым весям, учениям и страстям».

Таковы герои и в рассказе «Изба». Сюжет его, на первый взгляд довольно прост. Из-за грядущего затопления всех людей из деревень, стоящих на Ангаре, заставляют переехать. Эта же участь постигает и Агафью, женщину лет пятидесяти, живущую в Криволуцкой. А дальше идет подробное описание того, как она то в одиночку, то с чьей-то помощью возводит свою избу на новом месте. Из-за этого, казалось бы, незначительного события круто меняется жизнь Агафьи. Она потеряла все, что давало ей опору, уверенность в будущем. А теперь, оказавшись в стороне от своих односельчан, эта женщина выглядит совершенно несчастной, выбитой из колеи. Она каждый вечер бегает ночевать в Криволуцкую. Родной дом, вернее, то, что от него осталось. Ангара, тайга- все это придает ей силы, помогает преодолеть страх. И уже с энергией, которой позавидовали бы молодые, Агафья возводит заново свою избу. Но как эта изба строится из старых бревен, так и жизнь героини возводится на прежних началах и принципах. Она никак не может понять условий нынешней жизни и принять их. Почему молодежь уезжает из деревни, бросает «могилы и старину»?

И это непонимание усиливает ее душевную боль, личную трагедию. Дочь Ольга одна из первых переехала в город, когда ей было пятнадцать лет. Потом родила ребенка без отца и в итоге спилась. Какой жестокий пример и урок дала жизнь всем деревенским девчонкам, раньше завидовавшим Ольге. Да разве только им? Чтобы твердо стоять на ногах нужно держаться корней — вот простая мудрость, о которой в наши дни забыли. Помнят о ней лишь герои рассказа Агафья да Савелий, такой же одинокий старик. Сладкими воспоминаниями всплывают в их сознании картины прошлого, когда вечером, сидя у огня, пели песни, рассказывали сказки да «ужасти», как топили печь по-старинке. Есть в этом что-то волшебное, притягательное, задевающее за живое, что-то очищающее душу, лечащее ее. Где сегодня встретишь такое? Плоды прогресса, как приемник, и телевизор, «убивает родную песню чужеголосьем», издеваются над душой. А душа, по мнению В. Распутина, христианка. Для нее «нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость». Эта святая печаль, «неохватно-спокойная, проникновенная, нежная». Ею пронизано сердце Агафьи. А героиню силой вталкивают в новую жизнь, чужую и непонятную, где ее духовным ценностям нет места. То же переживает и Савелий. По выражению Агафьи, «было в нем что-то дальнее», оттуда, из прошлого, основательное, надежное… Но и он не выдержал, подался уговорам родственникам и уехал в райцентр. Как ни трудно было герою это сделать, он порвал связь с землей, с «могилами и стариной». Но «у одного стебля корни дважды не отрастают». Узнала Агафья, что Савелий вскоре умер от рака. Героиня же до конца несла свой крест, ни секунды себя не жалея. Когда она лежала в больнице, ей приснился сон о том, что ее похоронили не в гробу, а в избе. И, словно в награду ей, происходит чудо, подобное тем, что были в сказках, услышанных ею в детстве. Можно сказать, что сон оказался пророческим.