Уважаемые абитуриенты!

Проанализировав ваши вопросы и сочинения, делаю вывод, что самым трудным для вас является подбор аргументов из литературных произведений. Причина в том, что вы мало читаете. Не буду говорить лишних слов в назидание, а порекомендую НЕБОЛЬШИЕ произведения, которые вы прочтете за несколько минут или за час. Уверена, что вы в этих рассказах и повестях откроете для себя не только новые аргументы, но и новую литературу.

Выскажите свое мнение о нашей книжной полке >>

Крупин Владимир «А ТЫ УЛЫБАЙСЯ!»

В Крупин

А ТЫ УЛЫБАЙСЯ!

В воскресенье должен был решаться какой-то очень важный вопрос на собрании нашего жилищного кооператива. Собирали даже подписи, чтоб была явка. А я пойти не смог — не получилось никуда отвести детей, а жена была в командировке.

Пошел с ними гулять. Хоть зима, а таяло, и мы стали лепить снежную бабу, но вышла не баба, а снеговик с бородой, то есть папа. Дети потребовали лепить маму, — потом себя, потом пошла родня поотдаленней.

Рядом с нами была проволочная сетчатая загородка для хоккея, но льда в ней не было, и подростки гоняли в футбол. И очень азартно гоняли. Так, что мы постоянно отвлекались от своих скульптур. У подростков была присказка: «А ты улыбайся!» Она прилипла к ним ко всем. Или они ее из какого фильма взяли, или сами придумали. Первый раз она мелькнула, когда одному из подростков попало мокрым мячом по лицу. «Больно же!» — закричал он. «А ты улыбайся!» — ответили ему под дружный хохот. Подросток вспыхнул, но одернулся — игра, на кого же обижаться, но я заметил, что стал играть он злее и затаенней. Подстерегал мяч и ударял, иногда не пасуя своим, а влепливая в соперников.

Игра у них шла жестоко: насмотрелись мальчики телевизор. Когда кого-то сшарахивали, прижимали к проволоке, отпихивали, то победно кричали: «Силовой прием!»

Дети мои бросили лепить и смотрели. У ребят появилась новая попутная забава — бросаться снежками. Причем не сразу стали целить друг в друга, вначале целили по мячу, потом по ноге в момент удара, а вскоре пошла, как они закричали, «силовая борьба по всему полю». Они, мне казалось, дрались — настолько грубы и свирепы были столкновения, удары, снежки кидались со всей силы в любое место тела. Больше того — подростки радовались, когда видели, что сопернику попало, и больно попало. «А ты улыбайся!» — кричали ему. И тот улыбался и отвечал тем же. Это была не драка, ведь она прикрывалась игрой, спортивными терминами, счетом. Но что это было?

Тут с собрания жилищного кооператива потянулся народ. Подростков повели обедать родители. Председатель ЖСК остановился и пожурил меня за отсутствие на собрании.

— Нельзя стоять в стороне. Обсуждали вопрос о подростках. Понимаете, ведь столько случаев подростковой жестокости. Надо отвлекать, надо развивать спорт. Мы решили сделать еще одно хоккейное поле.

«А ты улыбайся!» — вдруг услышал я крик своих детей. Они расстреливали снежками вылепленных из снега и папу, и маму, и себя, и всю родню.

Добавить комментарий

А ты улыбайся!

Дяди шутят, а мальчику нельзя

Всё происходящее сейчас в нашей школе настолько дико, настолько нереально и так далеко вообще от традиций русской, советской школы, что иногда кажется: да это же всё несерьезно, да это скоро пройдёт. Это наваждение с телефонами доверия, эта изуверская болтовня вокруг закона о домашнем насилии, это приучение детей к доносам на родителей – что это?

Вот подлинный случай, происшедший в московской школе. Я человек православный, врать не могу.

Деточек шестого или седьмого класса посадили отвечать на анкету об условиях домашнего быта, о семье. Всё там было: об условиях для занятий, о питании, о походах на культурные мероприятии, занятиях в кружках… В общем, обычное дознавание сведений о личной жизни учеников. Честно говоря – и это противно, но тут ничего секретного.

Раньше учителя сами всё знали безо всяких анкет. Всегда ходили в семьи. А как сейчас пойдёшь: железные двери, кодовые замки. А как родители в школу пойдут: охранники, надо заявку писать. Да по себе скажу: у своих детей я знал не только всех учителей по имени-отчеству, но и одноклассников, а вот уже у внуков не знаю никого. Кто меня в школу пустит? Но и учителей оправдываю: они просто задавлены требованиями отчётности, бумагами, рассылкой заданий на компьютеры учеников. Если добавить, что все они в подвешенном состоянии, с ними заключаются договоры, и они живут под постоянной угрозой, что срок договора директриса легко, к чему-либо придравшись, может не продлить, – как в таком состоянии ходить на работу?

Так вот, я о случае. А в классе был мальчишка, в общем-то, как все мальчишки: детективы читал, фильмы про бандитов смотрел. А чего не смотреть – их же взрослые дяди для смотрения делали. А в фильмах всего насмотрелся. А он парень был с юмором и на вопрос о том, как к нему относятся родители, написал: «Ужасно. Не дают еды, бьют. А недавно где-то взяли наручники и меня пристегнули к батарее. А сами ушли».

Сдал работу. Дальше закрутилось. Сверхбдительная, а, по-моему, прошу прощения, не очень умная учительница побежала к директрисе. Та, из той же породы, сразу в полицию. Полиция – в дом к этому ученику. Родители арестованы, привезены в отделение, дают показания. Конечно, они потрясены, конечно, отрицают то, что написано. Как, они бьют их любимого, единственного Игорёчка? Спрашивают и его. Он, конечно, всем этим вторжением людей с оружием напуган и твердит одно: «Да я же пошутил! Шутил я». А про себя думает: может, эти дядьки тоже шутят?

Вот такая милая, но страшная история.

Очень даже понимаю этого мальчишку. Сам был такой выдумщик. Правда, такой детективной дряни не читал и этой пошлятины киношной не смотрел, но выдумывал всякое разное. Но после Андерсена, Жюля Верна, Александра Грина, Вальтера Скотта, Даниэля Дефо, многих других из этого ряда другие были фантазии и выдумки.

Да, всё изменилось, всё против человека, всё против России. Нет, что-то неладно у нас в стране.

У кого мы учимся? У Запада? Там в школах запрещают помещать распятия. И это родители номер один и номер два одобряют. Но нам-то что до этого? Мы в России, в самой целомудренной стране мира. Россией правит любовь. К Богу, к родине, к семье. Любовь.

Вот именно любовь-то страшна врагам нашего спасения.

И другого объяснения происходящему в нашем Отечестве нет.

«Символ веры» в метро

Пока ещё все помнят эти 90-е годы. Всё гибло, разрушалось: оборона, экономика, медицина, школа, армия. И только Божия церковь выстояла и стояла посреди всего этого. Убитые, разрушенные храмы возрождались, люди у развалин читали молитвы. Молодёжь шла в церковь, шла по зову сердца, которое у нас православно.

И тогда многие, по благословению, стояли с кружками на улицах, площадях, собирали подаяние на строительство и реставрацию. Ибо государство, разрушив храмы, их не возрождало. Или возвращало развалины, да ещё требовало за это платить.

Тогда студенты художественного вуза пришли к священноначалию и предложили свои услуги. Их направили на возрождение столичного храма в центре. Кто-то стал чернорабочим, кто-то спасал фрески, двое или трое были отправлены с кружками просить подаяние.

Александр, это его подлинное имя, он и теперь Александр, но уже отец Александр, – пошел стоять с кружкой в метро. А тогда просителей развелось много. Их милиция гоняла. Гоняла и Александра. Но каждый раз он доказывал, что имеет право, собирает официально: вот документ и подпись, и печать.

А человек он был горячий, возмущался, и однажды воскликнул:

– Да как же вы не можете понять, где на Божий храм собирают, где ещё на что?

– А вот не можем. Как их различишь?

– Пусть «Отче наш» читают.

– А ну-ка, нам прочитай.

Александр прочёл.

– Так это ж коротко, они ради денег выучат.

Верно, подумал Александр, молитва небольшая, выучат. И его озарило:

– А пусть «Символ веры» читают.

– Читай.

Он прочёл. Почесав в затылке, они решили, что это и им даже не выучить, особенно это: «И в Духа Святаго, Господа Животворящего… сславима, глаголавшего пророки».

А дальше что произошло? Помог раб Божий Александр столичной милиции. Распечатал побольше экземпляров, принёс в отделение, к теперь уже знакомым стражам порядка. Они благодарили и сами экземпляры размножали.

Это, могу сказать, резко тогда уменьшило число мошенников в Москве. «Символ веры» прохиндеям не даётся. Поймали попрошайку. «А ну, читай “Символ веры”», и по бумаге следят. Да и следить не надо: этот текст им был неведом.

– Ага, не знаешь? С тобой всё ясно.

– Да и самим милиционерам это было на пользу, – улыбается отец Александр, настоятель столичного храма.

А ты улыбайся!

В воскресенье должен был решаться какой-то очень важный вопрос на собрании нашего жилищного кооператива. Собирали даже подписи, чтоб была явка. А я пойти не смог — не получилось никуда отвести детей, а жена была в командировке.

Пошел с ними гулять. Хоть зима, а таяло, и мы стали лепить снежную бабу, но вышла не баба, а снеговик с бородой, то есть папа. Дети потребовали лепить маму, — потом себя, потом пошла родня поотдаленней.

Рядом с нами была проволочная сетчатая загородка для хоккея, но льда в ней не было, и подростки гоняли в футбол. И очень азартно гоняли. Так, что мы постоянно отвлекались от своих скульптур. У подростков была присказка: «А ты улыбайся!». Она прилипла к ним ко всем. Они ее из какого-то фильма взяли, или сами придумали. Первый раз она мелькнула, когда одному из подростков попало мокрым мячом по лицу. «Больно же!» — закричал он. «А ты улыбайся!» — ответили ему под дружный хохот. Подросток вспыхнул, но одернулся — игра, на кого обижаться? Но я заметил, что стал играть он злее и затаенней. Ударял по мячу иногда, не пасуя своим, а влепливая в соперников.

Игра у них шла жестоко: насмотрелись мальчики телека. Когда кого-то сшарахивали, прижимали к проволоке, отпихивали, то победно кричали: «Силовой прием!».

Дети мои бросили лепить и смотрели. У ребят появилась новая попутная забава — бросаться снежками. Причем не сразу стали целить друг в друга, вначале целили по мячу, потом по ноге в момент удара, а вскоре пошла, как они закричали, «силовая борьба по всему полю». Они, мне казалось, дрались — настолько грубы и свирепы были столкновения, удары, снежки кидались со всей силы в любое место тела. Больше того — подростки радовались, когда видели, что сопернику попало, и больно попало. «А ты улыбайся!» — кричали ему. И тот улыбался, и отвечал тем же. Это была не драка, ведь она прикрывалась игрой, спортивными терминами, счетом. Но что это было?

Тут с собрания жилищного кооператива потянулся народ. Родители повели подростков обедать. Председатель ЖСК остановился и пожурил меня за отсутствие на собрании.

— Нельзя стоять в стороне. Обсуждали вопрос о подростках. Понимаете, ведь столько случаев подростковой жестокости. Надо отвлекать, надо развивать спорт. Мы решили сделать еще одно хоккейное поле.

«А ты улыбайся!» — вдруг услышал я крик своих детей. Они расстреливали снежками вылепленных из снега и папу, и маму, и себя, и всю родню.

А ты улыбайся!

А ты улыбайся!

В воскресенье должен был решаться какой-то очень важный вопрос на собрании нашего жилищного кооператива. Даже подписи, чтоб была явка. А я пойти не смог — не получилось никуда отвести детей, а жена была в командировке.

Пошел с ними гулять. Хоть зима, а таяло, и мы стали лепить снежную бабу, но вышла не баба, а снеговик с бородой, то есть папа. Дети потребовали лепить маму, потом себя, потом пошла родня поотдаленней.

Рядом с нами была проволочная сетчатая загородка для хоккея, но льда в ней не было, и подростки гоняли футбол. И очень азартно гоняли. Так что мы постоянно отвлекались от своих скульптур. У подростков была присказка: «А ты улыбайся!» Она прилипла к ним ко всем. Или они ее из какого фильма взяли, или сами придумали. Первый раз она мелькнула, когда одному из подростков попало мокрым мячом по лицу. «Больно же!» — закричал он. «А ты улыбайся!» — ответили ему под дружный хохот. Подросток вспыхнул, но одернулся — игра, на кого же обижаться, но я заметил, что он стал играть злее и затаенней. Подстерегал мяч и ударял, иногда не пасуя своим, влепливая в соперников.

Игра у них шла жестоко: насмотрелись мальчики телевизора. Когда кого-то сшарахивали, прижимали к проволоке, отпихивали, то победно кричали: «Силовой прием!»

Дети мои бросили лепить и смотрели. У ребят появилась новая попутная забава — бросаться снежками. Причем не сразу стали целить друг в друга, вначале целили по мячу, потом по ноге в момент удара, а вскоре пошла, как они закричали, «силовая борьба по всему полю». Они, мне казалось, дрались, настолько грубы и свирепы были столкновения, удары, снежки кидались со всей силы в любое место тела. Больше того, подростки радовались, когда видели, что сопернику попало, и больно попало. «А ты улыбайся!» — кричали ему. И тот улыбался и отвечал тем же. Это была не драка, ведь она прикрывалась игрой, спортивными терминами, счетом. Но что это было?

Тут с собрания жилищного кооператива потянулся народ. Подростков повели обедать родители. Председатель ЖСК остановился и пожурил меня за отсутствие на собрании:

— Нельзя стоять в стороне. Обсуждали вопрос о подростках. Понимаете, ведь столько случаев подростковой жестокости. Надо отвлекать, надо развивать спорт. Мы решили сделать еще одно хоккейное поле.

— А ты улыбайся! — вдруг услышал я крик своих детей. Они расстреливали снежками вылепленных из снега и папу, и маму, и себя, и всю родню.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

А ты улыбайся!

В воскресенье должен был решаться какой-то очень важный вопрос на собрании нашего жилищного кооператива. даже подписи, чтоб была явка. А я пойти не смог — не получилось никуда отвести детей, а жена была в командировке.

Пошел с ними гулять. Хоть зима, а таяло, и мы стали лепить снежную бабу, но вышла не баба, а снеговик с бородой, то есть папа. Дети потребовали лепить маму, потом себя, потом пошла родня поотдаленней.

Рядом с нами была проволочная сетчатая загородка для хоккея, но льда в ней не было, и подростки гоняли футбол. И очень азартно гоняли. Так что мы постоянно отвлекались от своих скульптур. У подростков была присказка: «А ты улыбайся!» Она прилипла к ним ко всем. Или они её из какого фильма взяли, или сами придумали. Первый раз она мелькнула, когда одному из подростков попало мокрым мячом по лицу. «Больно же!» — закричал он. «А ты улыбайся!» — ответили ему под дружный хохот. Подросток вспыхнул, но одёрнулся — игра, на кого же обижаться, но я заметил, что он стал играть злее и затаенней. Подстерегал мяч и ударял, иногда не пасуя своим, влепливая в соперников.

Игра у них шла жестоко: насмотрелись мальчики телевизор. Когда кого-то сшарахивали, прижимали к проволоке, отпихивали, то победно кричали: «Силовой прием!»

Дети мои бросили лепить и смотрели. У ребят появилась новая попутная забава — бросаться снежками. Причем не сразу стали целить друг в друга, вначале целили по мячу, потом по ноге в момент удара, а вскоре пошла, как они закричали, «силовая борьба по всему полю». Они, мне казалось, дрались, настолько грубы и свирепы были столкновения, удары, снежки кидались со всей силы в любое место тела. Больше того, подростки радовались, когда видели, что сопернику попало, и больно попало. «А ты улыбайся!» — кричали ему. И тот улыбался и отвечал тем же. Это была не драка, ведь она прикрывалась игрой, спортивными терминами, счетом. Но что это было?

Тут с собрания жилищного кооператива потянулся народ. Подростков повели обедать родители. Председатель ЖСК остановился и пожурил меня за отсутствие на собрании: «Нельзя стоять в стороне. Обсуждали вопрос о подростках. Понимаете, ведь столько случаев подростковой жестокости. Надо отвлекать, надо развивать спорт. Мы решили сделать еще одно хоккейное поле».

— А ты улыбайся! — вдруг услышал я крик своих детей. Они расстреливали снежками вылепленных из снега и папу, и маму, и себя, и всю родню.

Не рой другому яму

Пословица эта невольно вспомнилась, когда мне рассказали случай, бывший недавно в Кирове. Одному мужчине перед отпуском выдали и отпускные и зарплату, и еще так сошлось, что подошли премиальные и вознаграждение за рационализацию. Денег получилось рублей шестьсот. А в кассе не было иных денег, только трехрублевые ассигнации. И мужчине трешницами, новенькими трешницами отсчитали всю сумму.

Желая и посмешить и обрадовать свою жену, он разложил эти новенькие денежки в квартире на столах, на подоконниках, на полу.

Тут ему позвонил сосед. Вошел и обомлел — в квартире все аж зеленело от денег. Сосед чуть не зазаикался: «Что это?» А мужчина был веселый, придумал с ходу ответ: «Да вот, наделал, сушить разложил».

Сосед побежал домой и позвонил в милицию. Так и так — приезжайте, поймаете фальшивомонетчика.

Милиция приехала. Деньги так и лежали. Милиция с ходу спросила: «Где станок?» Сообразив, отчего заявилась милиция, мужчина пошутил: «У соседа прячу».

Один остался, двое пошли к соседу. И что же? Накрыли в квартире сделанный из дефицитных заводских деталей огромный самогонный аппарат.

БАНЯ ГОРИТ…

У нас в селе был случай, когда в бане мылись девушки и баня загорелась. Загорелась с предбанника. Девушки хватились, когда им уже закричали. Через предбанник выйти и думать было нечего, он весь пылал, одежда девушек сгорела. Мужики высадили окошко, разворотили жердью два венца, чтоб можно было выскочить.

Но девушки кричали, что ни за что не выйдут, чтоб им принесли одежду. А уже так стало припекать, что даже смельчаки отскочили. И вначале вроде сбежавшимся было потешно, а тут затревожились. Стояла зима, был безветренный лунный вечер, и пламя не относило на другие постройки.

Пока бегали за одеждой, девушек так прижгло, что они выскочили, их укрыли шубами, и они босиком, под общий хохот убежали. Но выскочили-то две, а мылись-то они втроем.

«Сгорит, а не выйдет»,— успели они крикнуть про подругу.

Тогда один парень схватил одежду и кинулся к развороченной, пылающей стене. Кинул одежду в проем, сам упал на чернеющий, тающий снег, и было видно, как задымились его шапка и воротник на пальто.

Наконец, из проёма вылезла одетая девушка. Даже платок был на ней завязан. Она упала парню на руки и потеряла сознание. Он отбежал с нею метров на десять и сам упал. Тут уже их оттащили. В это время просела крыша, огонь и искры взвились…

Помню, об этом случае долго говорили в селе. Кто осуждал девушку: ведь могла и сама сгореть, и парнем рисковала. Подумаешь, голая, никто ж одетым не моется. Но многие, особенно женщины, девушку одобряли, говоря, что и они тоже лучше б сгорели, но не выскочили без ничего.

Какая дальше была судьба у этой девушки и парня, я не знаю. Ах, как бы хорошо, если б они поженились, жили бы согласно, было бы у них много детей, а теперь уже и внуков.

Давайте думать, что так оно и есть.

ЛЕВЫЙ ЖЕНИХ

В Мурманске никто не удивляется, если две девушки, говоря друг с дружкой о женихах, спрашивают:

— Он у тебя какой: левый, правый?

Под этим вопросом кроется вот что. Юношей в Мурманске, не причастных к флоту, нет. И они делятся на две группы — те, кто, выйдя на корабле из Кольской губы, поворачивает налево, и те, кто направо. Те, кто налево, идут в загранплавание. Это чаще всего торговый флот, «торгаши», а те, кто идет вправо, идут в Арктику, на тяжелую работу. Это трудяги.

Знакомый, избороздивший всю Арктику мореман говорил мне, что левых от правых он отличит сразу.

— По какому признаку?

— По разговорам. Кто налево ходит, у нас их «леваками» зовут, выпьют рюмку, и пошло про барахло, да куда выгодней ходить, да какой язык, кроме английского, лучше учить. Ну, может, еще про баб поговорят. А мои трудяги, как выпьют, и все про работу, про работу и про работу. Еще выпьют, и опять про работу. А те все про тряпки. Зато, конечно, женам всего навезут.

Я понимаю, что деление огрубленно, и не хочу обижать торговый флот. Но факт есть факт — работяги Арктики почти никогда не уходят в левые рейсы, не переходят почти в «торгашей». Последних же иногда списывают. Обычно они не идут в Арктику, а находят работу на берегу. Не смогут в Арктике, так говорил мой арктический знакомый. Но списывают их редко, они держатся за место, пьют аккуратно, в разговорах сдержанны.

Есть о чем подумать мурманским девушкам.

НОЖИЧЕК

Раз в жизни я видел, как плачет старший брат, а это для меня, маленького мальчика, было страшно и незабываемо.

Пятьдесят второй год был настолько дождлив, что все вымокло. На полях жили утки, а приречные луга так и остались заливными. Чтобы спастись от безкормицы, косили в дальнем лесу «на полянах. И мы ходили. В дождь коси, в вёдро греби, говорит пословица. В то-лето она была выполнена наполовину — дождь лил дни и ночи.

И вот, когда уже не чаяли спасения, дождь перестал, и брата, а с ним меня послали посмотреть, что сталось за это время со скошенной травой.

Мы пошли, это километров восемь, шли весело, брат обещал мне, когда придем в лес, дать на время перочинный ножик, он его сам заработал, двухлезвинный. Такой длинненький, гладенький. На щечках рисунки зверьков.

По пути был ручей, который мы никогда за препятствие не считали, а из-за дождей он разлился до того, что мы еле нашли узкое место, которое с разбегу перепрыгнули.

В лесу зеленая дорога лежала в воде, мы разулись и пошлепали босиком. Ботинки не потащили с собой, подцепили на заметное дерево.

Освободив руки, я попросил ножичек. Брат хватился — нет ножичка. Всего себя обыскал — нет. Мы хотели сразу идти обратно, но скрепились, заметили место и дошли до покоса.

Там было невеселое зрелище — все поляны были налиты водой, скошенная трава которая сгнила, которая проросла, но помню, что это не сильно нас расстроило, мы все думали о ножике. Пошли обратно, и от того места, где хватились, стали внимательно смотреть на дорогу. Вода на дороге была прозрачной, отстоялась, и мы б, конечно, заметили блестящий предмет. Но не было его. Мы прозевали даже обувь, за которой потом вернулись и снова вглядывались в свои, теперь уже двойные следы.

Вышли из леса, и тут я со страхом увидел, что брат беззвучно плачет. Он шел впереди, я боялся на него смотреть.

Последняя надежда была на ручей, на то место, где мы перепрыгивали ручей. Да, именно там мы и нашли ножичек. Но уже ничего не вырезали им, шли быстро и молча. Дома рассказали о том, что сено пропало.

Вспомнил я эту историю, когда мне подарили перочинный нож с пятнадцатью приспособлениями. Вернуть бы детство, вот бы нам с братом радость.

ДО ЧЕГО ДОШЛИ

Что нравственнее — волейбол или косьба? Футбол или колка дров? Разумеется, последнее. Дико представить занимающегося спортом монаха-отшельника, живущего более ста лет, бодрого, ясного умом и духом. И пища его — вода, хлеб и овощи.

Поневоле такие сопоставления приходят в голову, когда видишь, что все пространства между городами заполнены десятками тысяч турбаз и спортивных лагерей, а в них — миллионы людей, тренирующих непонятно для каких под вигов «свои тела. Они бегут мимо работников, согнувшихся над грядками, мимо колющих дрова и несущих воду, мимо пастухов, взирающих на спортсменов в насмешливом недоумении. Что до того спортсменам! Они значительнее кого угодно. Посмотрите вокзалы, аэропорты — как энергично, уверенно, пренебрежительно к публике идут коллективы спортсменов, как проносятся мимо переполненных автобусных остановок полупустые автобусы спортивных обществ, как, развалясь каждый на два места, сидят, полулежат в них физически совершенные люди. О, они знают, что не они обслуживают зрителей, а зрители их. Они выложатся, когда надо, но они и потребуют, что надо за это. Они смеют так вести себя, ибо век спортивной славы короток, а потом… как знать, что будет потом… «Время мчится все быстрей, — поют они,— время стрессовых страстей… Темп — наш современный чародей».

Они бегут, эллински прекрасные и олимпийски спокойные, арийски уверенные в себе. И интересно, что стихают возгласы в их адрес:

«Лопату бы вам в руки!» Как-то не пристала лопата этой дорогой и все дорожающей спортивной форме, и вообще всему их виду. Не заставлять же рысака работать водовозной клячей.

— Господи,— говорят старухи,— не знай, до чего дойдем, а уж до чего дошли.

Старухи сидят на обочине около магазина и ждут продавщицу — уехала за хлебом и макаронами. Мимо, начиная поддавать в скорости, чтобы не опоздать к обеду, бегут их внуки. Инструктор едет сзади на велосипеде, подгоняет. Включает для бодрости магнитофон. Тот орёт на всю окрестность: «Это не просто гимнастика, это зарядка души…»

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ?

Подошел до открытия к магазину и застал конец разговора. Худая старуха в сером фланелевом халате говорила похмельным мужикам:

— Серно-огненная кислота польется с неба!

— Ничего, это-то переживем,— отвечал один мужик,— нам лишь бы скорее открыли.

— Ну давай, дальше пугай,— говорил другой, отплёвываясь от горечи докуренного вконец окурка и раздумывая снова закуривать.— Чего ещё в твоем Завете?

— Кабы в моём, я бы вас пожалела,— отвечала старуха.— А тут никого не пожалеют, останутся жить только одни праведники.

— Так кто ж тогда останется? Этот, что ли? — мужик показал на меня и тут же спросил, войду ли я в их, пока неполный, коллектив.

— И все будут говорить на одном языке,— продолжала старуха.

— На каком?

— Бог знает.

Мужик все-таки надумал закурить. Закурил, подержал на ветерке сразу погасшую спичку и помечтал:

— Уж хоть бы на русском. А то доживём и не поймём, о чём говорят.

ВОЗРАСТ ЛЮБВИ

С детства я был обречен на безответную любовь — все девчонки, с кем я учился, были на два-три года старше и меня за человека не считали. Классе в девятом, после вечера, я осмелился тайно догнать одноклассницу Галю и сказать ей: «Давай с тобой ходить». Это по-вятски означало предложение дружбы. «С тобой?»— изумилась Галя и захохотала, так ей стало смешно. А я пошел топиться.

Дальше было также. Я утешал себя тем, что мне остается работа, что никто не запретит мне любить того, кого я захочу. А узнает она или нет, это пусть. И, может, самая моя пронзительная любовь обо мне так и не узнала.

Это Лолита Торрес. Когда, сидя на полу нашего клуба, я увидел её на экране, не знаю, что сталось со мной. Всё переменилось. Её голос, как она шла из глубины дворца; когда её лицо приближалось, у меня захлёстывало дыхание. Свет зажёгся, и меня будто застали на месте страшного события — будто меня убили и сейчас сбегутся смотреть. Я убежал, очнулся в сарае, отлично помню, как стонал и бился лбом о перегородку. Фильм назывался «Возраст любви». Возраст любви.

Любовь! Еще не было названо это слово, но кто же, как не она, сделала меня уверенным в том, что я вырасту, стану знаменитым и Лолита Торрес меня полюбит. А она обязана все эти годы быть мне верной и остаться именно такой же юной. Юной, рядом со мной, возмужавшим. Я представлял — вот я становлюсь таким человеком, о котором она не сможет не знать. Но и тут же, терзая себя, знал, что нет, не узнать обо мне Лолите. И все мучил и мучил себя этим, и не хотел, чтоб мучение кончилось, неосознанно продираясь к мысли, что радость может прийти только через страдания.

По крайней мере в возрасте любви.

ЧУДЕСА КРЕСТНОГО ХОДА

Мои впечатления о чудесах связаны, в основном, с Великорецким крестным ходом. Который вот уже 600 лет ежегодно свершается в Вятской земле, проходя путь от Вятки к месту обретения иконы святителя Николая. Южная, обращенная к Спасским воротам Кремля, церковь Покровского собора, освящена в честь иконы святителя Николая Великорецкого. В последнее время Великорецкий крестный ход возглавляет о.Геннадий. Крестный ход идёт неделю. Три дня на реку Великую, день там, два обратно.

Банка консервов

Мы шли обратно. Позади был праздничный молебен, купание в Великой после водосвятного молебна. Обратно нас обычно идет меньше раза в два, а то и в три. «Туда идут все, — говорит отец Геннадий, — и званые, и призванные, и оглашенные идут, а обратно — избранные».

В этот раз туда шло более тысячи людей, обратно — триста с небольшим. На привале, уже к вечеру, оказалось, что у нас и еды-то совсем мало. Сели мы своей группой, человек десять. Нет, больше. Отец Геннадий, две его дочери, маленький сын, врач Нина Аркадьевна, крановщик Саша из Чепецка, журналист Алексей из Саратова, я, еще двое певчих, диакон Андрей, еще кого-то и не помню. Открыли банку кильки в томатном соусе, разломали последнюю полбуханку, о.Геннадий благословил трапезу. Черпали по кругу. Еще были перышки зеленого лука. Саша всегда старался успеть в своем котелке вскипятить чай — хоть каждому по паре глоточков для бодрости.

И вот мы едим, едим. Наелись. Саша чай заваривает.

— Чего ж это не доели, — говорит Нина Аркадьевна, — не оставляйте, банку-то заканчивайте.

И тут мы и поразились. Нас больше десяти, банка консервов одна, да и то совсем маленькая. И полбуханки на всех разве много? А все наелись, все сыты. Я помню, потянулся к банке, чувствую, что больше не хочу, другие также. Попили Сашиного чайку. О.Геннадий прочел благодарственную молитву. Он меньше всех удивился, только улыбнулся, когда кто-то эти банки с килькой незаметно менял.

Нет, банка консервов была одна. А нас много. И все встали и пошли, будто со званого обеда.

Незапертый дом

Женщина, никак не могу вспомнить ее имя, рассказывала, и не только мне, как она в прошлом году пошла на крестный ход, и только к концу первого дня спохватилась, что оставила незакрытым дом. Дом на окраине Кирова, отдельный, больше в нем никто не живет. Ох, ах, что делать? Советовали ей вернуться, но она сказала: «Нет уж, пойду. Как Бог даст». И пошла. И прошла весь крестный ход. А это неделя.

Вернулась домой. Сразу почувствовала — в доме кто-то есть, дверь нараспашку. Нарастопашку, как у нас говорят. Она встала на крыльце, боится войти. Вдруг изнутри выходит молодой небритый мужчина, кидается перед ней на колени и кричит:

— Выпусти меня, выпусти меня ради Бога. Я тебе все верну, я тебе все отработаю, выпусти!

— Дверь же открыта, — ответила она, — выходи.

— Не могу, не могу! Старик не пускает.

— Какой старик?

— Невысокий такой, седенький. Я залез к тебе, холодильник очистил, еще чего прихватил, вот оно, все целое, и к двери пошел. А в дверях этот старик. И ничего не говорит. И так мне страшно. Ночью пытался выйти, он снова в дверях. Выпусти, или хоть в милицию сдай.

— Какая милиция, иди. Не поджег, и спасибо, ничего мне не надо.

— Старика боюсь.

Женщина прочитала молитву, выпустила этого мужчину.

Существует многократно проверенное поверье, что у тех, кто идёт на крестный ход, за это время ничего не случится ни с домом, ни с родными и близкими. Но верить одно, а испытать на себе — другое.

Теплица

Нынче был такой ураганный ветер, и как раз в начале крестного хода. Много было разговоров, что таким ветром непременно порушит теплицы, даже и крыши, если слабые, снесёт. Елена, одинокая женщина, отвезла до крестного хода мать-старуху в больницу и шла молиться за неё. Жили они вдвоём. Елена шла и переживала, что теплицы ветром порушило, целлофан порвало, что ночные морозы загубят и огурцы, и помидоры.

Когда она вернулась, то увидела, что так и есть — теплицы повалены, укрытия над растениями никакого. Соседи рассказали, что и у них всё переломано. Но они-то хоть тут были, хоть быстро поправили. Елене одной было не поправить теплицы, нанять кого-то помочь было не на что. Она разобрала, отнесла к бане каркас теплицы, а под обломками каркаса обнаружила совершенно целые, и не поломанные, и не почерневшие от мороза ростки. Огурцы даже дали уже третью пару листочков. Тогда как у соседей было по два. И вот — всем селом приходили смотреть, как у Елены без теплицы выросли овощи всех раньше, всех крупнее. И никакая тля их не тронула. Елена приносила матери в больницу свежие огурцы, приносила побольше, чтоб хватило всей палате.

Косметичка

Шла на крестный ход женщина Люба. Тащила с собой огромную косметичку, сумочку такую дамскую, набитую разными кремами и средствами от комаров, клещей, для кожи. Люба говорила, что у нее очень чувствительная кожа, чуть что — и сразу аллергия, что даже и умереть может от укуса комара, осы или овода. Так врачи ей говорили. Люба рассказывала, что раз ее укусила стрекоза, и она (не стрекоза, а Люба) была в реанимации.

На каждом привале Люба лезла в косметичку и обрабатывала кремами все открытые места — лицо, шею, ноги. И шла так до следующего привала.

И вот однажды, подходя к остановке, Люба со страхом и ужасом обнаружила, что забыла косметичку. Вернуться? Куда там — ушли далеко. Да и где ее там искать? Стала спрашивать у женщин, но никто никаких косметических препаратов с собой не нес. Старуха Маргаритушка вообще даже так сказала: «Что вы все комаров-то гоняете, им тоже надо поесть, целый год нас ждали». И даже еще и так выразилась: «А вы когда кого кусаете да когда из родных кровь пьете, не думаете, что Господь вас возьмет и прихлопнет?»

— Все, — сказала Люба, — я пропала, мне не жить.

А комаров, мошки, разного гнуса было в тот год предостаточно. Люба на привале лежала под курткой, на ноги натянула толстые, жаркие чулки. Пошла дальше обливаясь потом, вся закутанная. Потом, дышать-то надо, стала выглядывать. Одним глазом, двумя. Потом нос высунула, потом и чулки поменяла на легкие. Потом, когда проходили светлую лесную речушку, умылась как следует, смыла остатки косметики и шла уже как все. Ясное дело что кусали ее комары как и всех. Но ничего плохого с Любой не случилось.

А про косметичку Любы шутили, что из-за нее, небось, лесные модницы лисички передрались. Маргаритушка сказала Любе, что молилась за нее. Да и все мы. Да и она сама.

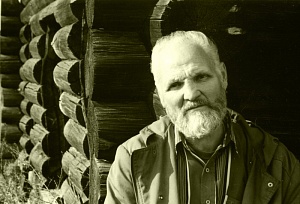

Владимир Николаевич Крупин — известный современный писатель, публицист, общественный деятель. Родился в 1941 г.

В его произведениях – нравственные, философские проблемы. Он пишет о современниках, о нравственных ценностях, резко осуждая непорядочность во всех её проявлениях.

- Жестокость. Она- порождение общества, среды, в которой живёт человек.

- Особенно страшна жестокость со стороны детей, подростков, ведь её проявление в этом возрасте могут стать сутью характера, чуть ли не принципом в жизни: можно жестоко, грубо относиться к окружающим.

- Это « можно» почувствовали подростки в рассказе В.Крупина. Они, делая больно другим, унижая их, часто под видом игры, на самом деле очень жестоко относились друг к другу, прикрывая свои действия словами : « А ты улыбайся!»

- Как страшен финал рассказа: «Они расстреливали снежками вылепленных из снега и папу, и маму, и себя, и всю родню» .Откуда такое бессердечие, такая злость ? Кто виноват в этом?

- Взрослые пытаются как-то решить этот вопрос, даже собираются все члены ЖКХ, обсуждают вопрос о детской жестокости. Нашли выход- решили построить ещё одно хоккейное поле. Но спасёт ли это положение?

- Не с семьи ли надо начинать, не с самих ли взрослых, которые так часто далеко от своих детей, заняты своими делами и просто пропускают тот момент, когда ребёнок уже совершает низкие поступки.

- Доброта, милосердие, сочувствие — всё это закладывается в детстве, в первую очередь, в семье. Пример родителей, вовремя прочитанные хорошие, добрые книги, просмотренные всей семьёй фильмы, совместные прогулки — вот та почва, на которой можно взрастить порядочную личность. Не стоит забывать о этом, словно предупреждает автор. Тогда слова «А ты улыбайся!» действительно будут иметь прямой смысл- улыбайся жизни, людям, близким, будь добр к ним.

- Проблема воспитания детей и подростков. Как воспитать доброго, порядочного человека?

- Проблема детской жестокости. Как противостоять агрессии, жестокости со стороны детей, что необходимо сделать родителям, взрослым, чтобы сформировать высокие нравственные качества ребёнка?

- Проблема взаимоотношений родителей и детей. Какими должны быть взаимоотношения родителей и детей, какие принципы должны лежать в их основе. Как заслужить уважение и доверие ребёнка, помочь ему стать личностью?

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

« Как остаться человеком»

( по рассказам В.Крупина « А ты улыбайся», «Мария Сергеевна»)

Турук Анастасия , ученица 8 класса

МБОУ «Зверосовхозская СОШ»

Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан

2016 г

Оглавление

Введение…………………………………………………………………….2

Глава 1. Художественный мир В. Крупина………………………………3

Глава 2. Выявление ключевых символов и нравственное содержание рассказов «А ты улыбайся» и «Мария Сергеевна»……………………..5

Заключение.……………………………………………………………….7

Список использованной литературы…………………………………….8

Введение

Быть человеком и остаться им всегда в любых случаях,

какие бы несчастья не были.

Ф.М. Достоевский

Современный мир перевернулся. Люди стали жестокими и бессердечными. Повсюду мы наблюдаем несправедливость, нравственные ценности изменились, поэтому сложно оставаться человеком в такой ситуации. «Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком» , писал Иоганн Вольфганг фон Гёте. Всё в жизни относительно. Для меня главное в любой ситуации оставаться собой и быть достойным называться Человеком с большой буквы. Для этого необязательно спасать людей или воевать на войне, нужно просто быть внимательнее к своим ближним, и не только своим, но и к чужим людям. Например, пожилому человеку уступить место в транспорте или не пройти мимо человека, которому плохо.

Предметом моей исследовательской работы является вопрос: «Как остаться человеком?» на примере рассказов «А ты улыбайся» и «Мария Сергеевна» В.Крупина.

Цель данной работы – рассмотреть идейно-эстетическую и нравственную позицию В. Крупина в рассказах «А ты улыбайся» и «Мария Сергеевна». Задачи:

-

раскрыть художественный мир В. Крупина;

-

проанализировать рассказы В.Крупина «А ты улыбайся» и «Мария Сергеевна» и выявить ключевые символы и нравственное содержание в рассказах.

К проблеме «Как остаться человеком?» обращались многие авторы, например, В.Распутин в «Уроках французского», В.К. Железников в «Чучеле».

Глава 1. Художественный мир В. Крупина

В. Н. Крупин родился 7 сентября в 1941 году село Кильмезь Кировской области, сын лесника. После окончания школы в 1957 г. работал в газете, был членом бюро райкома комсомола, выдвигался на должность секретаря райкома комсомола.

Служил в армии, учился в Московском областном педагогическом институте имени Н.К. Крупской. Работал учителем русского языка, был редактором в издательстве «Современник».

Владимир Николаевич был членом редакции журналов «Новый мир», «Москва». С 1994 года преподавал в Московской духовной академии. Сейчас преподаёт в Академии живописи . Он секретарь правления Союза писателей России. Живёт в Москве.

Основная тема в творчестве Крупина – тема детства. Больше всего Владимира Крупина беспокоит судьба молодого поколения, какими вырастут наши дети, как уберечь их от жестокости, как помочь выжить в быстроменяющемся мире.

В. Крупин – мастер рассказов и повестей. Широкую известность ему принесла повесть «Живая вода» (1980г.), «Зёрна» (1974г.), «Сороковой день» (1982г.) и многие другие, с большой любовью к сельским подросткам рассказывают повести «Дымка», «Родная сторона». Валентин Распутин писал о нём: «Владимир Крупин – один из самых святых и честных людей нашего поколения».

«Его творчество развивалось и продолжает развиваться в лучших традициях русской литературы. Ему присуща совестливость, душевная четкость, философская глубина и нравственная прозорливость. Главной темой в его прозе и публицистике был и остаётся русский человек: его прошлое, настоящее и будущее».[3,С.215-231]. Многослойность художественных произведений В.Н.Крупина открывает путь к содержательному диалогу читателя и автора, в недрах которого – история и современность, глубинный пласт отечественной культуры, духовный опыт поколений. «По работам Крупина когда-нибудь будут судить о температуре жизни в окаянную эпоху конца столетия и о том, как эта температура из физического страдания постепенно переходила в духовное твердение» [4, С. 374]. Он более всего заботится о духовном начале в человеке. Писатель взял на себя проповедническую функцию: средствами литературы влиять на читателя, что сказалось и на характере его прозы, и на особенностях поэтики и стиля произведений.

Исследование прозы В.Н. Крупина с 80 х- годов XX века до начала XXI века позволяет сделать выводы о том, что, следуя по пути творческого освоения традиций классической словесности (А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А.Бунина, М.А. Шолохова и других писателей), он придерживается православного направления в современной литературе, развивая идею взаимной обусловленности состояния жизни и духовного мира человека. Главное в творчестве В.Н. Крупина – это его потребность во всём, о чем бы он ни писал, оставаться русским по духу. Ему принадлежат слова: «Иду с православными, дышу воздухом Родины, страдаю вместе с нею…».

Глава 2. Выявление ключевых символов и нравственное содержание рассказов «А ты улыбайся» и «Мария Сергеевна».

Рассказ «А ты улыбайся» мал по объему, но событие, которое происходит в рассказе, совсем простое: мальчишки, играя в футбол, избивают друг друга. Автор обращается к современной молодёжи, к их нравственным и духовным ценностям. Владимир Николаевич имеет особый неподражаемый дар: не описывать картину в подробностях, а расположить её так, что она сама начинает играть и рассказывать. Его трудно с кем-то перепутать. «Это какая-то особая манера повествования – живая, бойкая, воодушевлённая, образная, в которой русский язык «играет», как порою весело и азартно «играет» преломляющееся в облаках солнце», – так о его рассказах писал Валентин Распутин.

Подростки порой не замечают, как бывают жестоки. Главные герои не играют в футбол, а дерутся. Мальчишки играли зло, азартно, использовали силовые приёмы, приговаривая: «А ты улыбайся!». И тот, кого били, улыбался и отвечал тем же. Настоящая драка: мальчишки били не по мячу, а по ногам, по спине, отпихивали руками, кричали: «Силовой приём!».

В рассказе несколько раз употребляется одно и то же предложение: «А ты улыбайся!». Лексический повтор отличается эмоциональным зарядом: выделяется ключевое понятие, которое несёт основной смысл, это же противоестественно, если мы испытываем радость, когда человеку больно. Так быть не должно! Риторический вопрос усиливает эмоциональное высказывания, заставляет задуматься нас: но что это было? И основной вопрос, который задаёт автор: «Что делать с подростковой жестокостью? Как остановить насилие среди детей?».

Основную нагрузку в произведении несут глаголы. Прием, который использует автор в рассказе,- это градация — последовательность в расположении ряда слов по степени нарастания их смыслового и эмоционального значение: «подросток вспыхнул, одёрнулся, ударил, влепил мяч».

Манера повествования В. Крупина бойкая, живая, так как в рассказе, в основном, присутствует разговорная лексика, например, «влепливать», «шарахивать», «потянулся народ».

Финал рассказа открывает нам картину подражания младших детей старшим детям. «Маленькие дети, глядя на мальчишек, расстреливали снежками вылепленных из снега и папу, и маму, и себя, и всю родню». Автор считает, что жестокое отношение среди подростков распространено очень сильно, быстро передается от одного к другому и приобретает огромные масштабы, и эту ситуацию нужно искоренять.

После прочтения этого рассказа чувствуешь боль за всех: и за старших, и за младших детей, и за их родителей.

В рассказе «Мария Сергеевна» можно увидеть очерковое начало. Рассказ построен на чередовании различных эпизодов . Кольцевая композиция придает рассказу целостность, завершённость. Авторская позиция к проблемам рассказа выражена в ощущениях героя: «Сердце сжималось от жалости к старухе и от радости, что хоть чем-то он послужил ей».

В рассказе действие происходит в Москве, мы это узнаем из первых строк рассказа «В этом году была такая длинная и такая теплая осень, что, казалось, и зима не наступит. Московские мостовые были как лотки с грязной снежной жижей». Но только ли о Москве идет речь? Прочитав рассказ, мы понимаем , что нет. Такую картину можно наблюдать в любом месте России. Пространство и время то «сужается»: Москва, окраина – центральные улицы, помойки, подвалы, образуя некую «воронку», то расширяется, когда героиня из центра отправляется на окраину. Создается определенный ритм. Но это не ритм биения здорового сердца, а ритм аппарата, который пытается искусственно поддержать чью-то жизнь. Рассуждая о символическом образе воронки, в которой может оказаться любой из нас, живущий на земле и забывающий о нравственных ценностях.

В рассказе нет счастливых людей, как из людей окраины, например, кочегар Николай – пьющий не от счастья, пьющий вино, так как оно «содержит» тепло и солнце, то, что отсутствуют в его жизни; подавальщица в доме престарелых – злые люди – это тоже несчастные; бывшая учительница, по доброй воле, оказавшаяся в доме престарелых, ушедшая от родных детей, всё отдавшая и ничего не получившая, так и среди людей, которые живут в престижном районе, как супруги Кожемякины – у них нет взаимопонимания, каждый живет на своей «территории». Сергей Николаевич «мыслит самостоятельно», а « Лора прочно зомбирована телевидением».

Автор заставляет нас задуматься над вопросом: «Кто виноват?» И сам даёт нам ответ на него: «Мы сами виноваты. Многое терпим, прощаем, позволяем не уважать себя». Вот только один эпизод. Дом престарелых. Обед. Грязные тарелки, в которые накладывают пищу,«…а там подавальщица шваркнула мне в грязную тарелку жидкой каши, прямо брызги полетели. Я говорю: «Хотя бы вы чистую мне дали тарелку, давайте я сама помою».

Или «парни в черных куртках, с голыми головами», избивающие таких, как Мария Сергеевна. Это они лишают нас главного – свободы: «все вы тут – тюремщики с пожизненным сроком», – услышит Мария Сергеевна в доме престарелых. Слабость людская. Даем возможность злу восторжествовать над добром. Потеря истинных ценностей: «…на помойки хлеба выбрасывают много»; родителям позволяем покинуть дом; забываем о предках, теряя отчества, называя при этом человеческими именами собак и кошек.

Равнодушие к чужой боли «Лоре и в голову не пришло, что можно помочь старухе, которая побирается на помойке. Она уверена, что это обязано делать государство: «…собирать, вывозить». Последние глаголы не о мусоре, о людях!

Автор в рассказе называет главную героиню грубо «старуха». В этом названии отражается не его личное отношение к героине, а мнение читателя, к таким людям как она.

Прочитав рассказ, можно сделать вывод нужно оставаться человеком в любой ситуации. Главная героиня вспоминает, что ещё в писании говорится: «…нищие ничего не имеют, но всем обладают».

Примером настоящей человечности является то, что Мария Сергеевна никого не винит в том, что она осталась на улице. Она продолжает любить людей: «…старуха молилась за всех», умеет прощать: «Вы не подумайте ничего на моих детей». Также главная героиня не забывает о тех, кто нуждается: «отдельный пакетик заполнила для собак,…которые всегда её ждали», ей присуще чувство собственного достоинства, это нравственно чистый человек.

Не случайно автор выбрал название своего рассказа «Мария Сергеевна». Мария – это имя матери Христа, отдавшая людям своего сына. А наличие отчества – связь с предками, с прошлым, где так много осталось хорошего. Не случайно и то, что героиня – бывшая учительница, так как именно в учительской среде сохраняются высокие моральные принципы. Также не случайна символическая фамилия – Кожемякины. Сила настоящего человека измеряется не физическими показателями, а нравственными. Сергей Николаевич нашёл в себе силы пригласить в дом старуху, разрешил её помыться, напоил её чаем. А кочегар Николай, забывший имя бывшей учительницы своих детей, тем не менее: «…никогда не переходил на «ты».

В рассказе присутствует мотив Рождества Христова, церкви, свечки. Меняется Сергей Николаевич. Человек может и должен очиститься. Это и будет человеческим Рождеством!

Трагически звучат многие строчки рассказа, но вступление и заключение подчеркивают оптимистическое его звучание: на смену грязной осени приходит чистая зима; снег пытается скрыть грязь …

В рассказе много символов: дети, детские ладошки – это устремление в будущее и надежда на лучшее, это «выход из реанимационного отделения» ; окно – как выход в иную жизнь. Какой она будет? Это зависит от нас.

Заключение

Рассмотрев идейно-эстетическую и нравственную позицию В. Крупина в рассказах «А ты улыбайся» и «Мария Сергеевна», мы выявили следующие проблемы: подростковая жестокость, проблемы совести, нравственной прочности человека, отношения к людям старшего поколения и сохранения душевных качеств человека в сегодняшнем мире.

Каждый раз, глядя на «униженного», нужно помнить, что на его месте может быть самый близкий вам человек. Чем больше мы будем делать людям добра, тем легче нам будет жить в обществе, зло растворится в добре. Нужно быть внимательным к людям, уважать друг друга, быть целеустремлённым, быть всегда человеком. Об этом говорит эпиграф, который написан в начале моей работы.

Остаться человеком – это и легко, и трудно. Быть самим собой легко, но защищать интересы других трудно. Помните, что только добрые люди оставляют свой след на Земле.

Список использованной литературы

-

Крупин В.Н. Мария Сергеевна [Текст] / В.Н. Крупин //Рассказы последнего времени. — М., Глобус.

-

Крупин В.Н. А ты улыбайся [Текст] / В.Н. Курпин // рассказы последнего времени. – М., Глобус.

-

Крупин В.Н. Отец, я еще здесь [Текст] / В.Н. Крупин //Вятский рассказ. – Киров. – 2006. – С.215-231.

-

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет [Текст] / М.М. Бахтин. — М.: Художественная литература, 1975.- С.374.

-

Белова О.П. Своеобразие художественно-публицистической манеры В.Н. Крупина [Текст]- Диссертация канд. филолог. наук/О.П. Белова — Ульяновск,2004.- С.155.

7