Содержание

- Австрия и правопреемство Испании 1700-1714 год

- Карл VI и прагматическая санкция 1720 года

- Фридрих Великий и Силезия 1740-1745 гг.

- Французы и баварцы 1741-1742 гг.

- Мир Экс-ла-Шапель 1748 год

- Предварительные сведения к войне 1748-1756 гг.

- Фридрих на тропе войны 1756-1763

- Три раздела Польши 1772-1796 гг.

- Иосиф II 1780-1790 гг.

Австрия и правопреемство Испании 1700-1714 год

Успехи в борьбе с турками на восточной границе Австрии позволяют императору Леопольду I в первые годы XVIII века обратить свое внимание на великий кризис, с которым столкнулась династия Габсбургов на западе. В течение почти 200 лет на троне были Габсбурги, как в Вене, так и в Мадриде. Теперь, в 1700 году, испанский король умирает без наследника.

И Леопольд, и французский король Людовик XIV имеют основания претендовать на все испанское наследство для своей династии. Все остальные в Европе убеждены, что ни один дом не будет пользоваться всем богатством Испании.

Война за испанское наследство продолжается дольше, чем прожил Леопольд I (умер в 1705 году) и его старший сын Иосиф I (умер в 1711 году). Условия заключенного в 1714 году договора между Францией и Австрией согласованы вторым выжившим сыном Леопольда, Карлом VI.

Хотя в соответствии с этим договором Испания и Испанская Америка потеряны для Габсбургов, Австрия приобретает некоторые ценные территории — Испанские Нидерланды (далее именуемые Австрийскими Нидерландами) и испанские владения в Италии. К ним относятся Милан, который остается австрийским с некоторыми перерывами до 1859 года, и Неаполь, который возвращается в Испанию в 1738 году.

Карл VI и прагматическая санкция 1720 года

Проблема, доминирующая над Австрией в годы после войны за испанское наследство, снова является проблемой преемственности. На этот раз, касающейся оставшихся Габсбургских территорий, управляемых из Вены. У императора Карла VI есть сын, родившийся в 1716 году, но ребенок умирает до конца года. Дочь Мария Терезия родилась в 1717 году. Еще одна дочь Мария Анна родилась в 1718 году. Так же у императора есть племянницы (дочери Иосифа I), но нет племянников.

Несколько европейских держав заинтересованы в дальнейшей ликвидации империи Габсбургов и женщина на троне Австрии может показаться оправданием для этого. Внешняя политика Карла VI проводится с целью обеспечения того, чтобы его старшая дочь была принята в качестве наследника. А это означает достижение признания европейскими державами прагматической санкции 1713 года.

На протяжении многих лет австрийской дипломатии удается убедить европейские державы принять санкцию. Франция, Испания, Великобритания, Голландия, Россия, Пруссия, принимают ее, но по факту это мало чего дает, когда Карл VI умирает и на смену ему приходит Мария Терезия. К несчастью Австрии, динамичный и амбициозный молодой король только что унаследовал трон соседней Пруссии. Фридрих II — не тот человек, которого сдерживает прагматическая санкция.

Фридрих Великий и Силезия 1740-1745 гг.

Новая правительница Габсбургов Мария Терезия также является женщиной решительной, но армии Габсбургов находятся не в лучшем состоянии.

Первая победа Фридриха над австрийцами (в Мольвице в апреле 1741 года) убеждает французов и баварцев объединиться против Марии Терезии. Их вмешательство очень помогает прусскому авантюристу. Но Фридрих не проявляет интереса к участию в более широкой европейской войне. Он продолжает оккупировать Силезию и сражаться только в ее защиту. Три победы в 1745 году показывают его военное мастерство с таким преимуществом, что современники присваивают ему титул, которым он известен в истории, Фридрих Великий.

Тем временем молодой противник Мария Терезия демонстрирует свое величие в другом контексте.

Французы и баварцы 1741-1742 гг.

С июня 1741 года французские и баварские войска продвигаются через верхнюю Австрию в Чехию. В ноябре они въезжают в Прагу. Марии Терезии, которая вынуждена бежать из Вены, рекомендуется со всех сторон прийти к соглашению. Вместо этого она в боевом настроении уходит на венгерскую границу.

В Братиславе молодая королева делает обращение к венгерскому парламенту, прося дворян о помощи. Они соглашаются и обещают ей 100 000 человек.

Мобилизованы 20 000 плохо обученных венгров, но дух и стратегическое мышление Марии Терезии спасают ее трон. В результате затишья в Силезии австрийские армии могут уделить все внимание французам и баварцам. Они настолько успешно отбрасывают их, что к концу января 1742 года австрийцы находятся в столице Баварии, Мюнхене (хотя Прага не восстановлена до декабря).

Продолжающиеся военные действия в Германии в течение 1743 года оставляют австрийцев во владении Баварии. Французские силы поддерживают баварцев против Австрии, а британские войска вступают в бой на стороне австрийцев. Действительно, в июне 1743 года в Деттингене произошло прямое столкновение между французами и англичанами.

И все же официально Франция и Великобритания не воюют друг с другом. Они просто идут в поддержку своих союзников. Это меняется в 1744 году.

Объявление Францией войны Великобритании в 1744 году смещает акцент военных действий из Центральной Европы. Великобритания, стремясь сконцентрировать усилия австрийских армий на Франции, убеждает Марию Терезию договориться со своим настоящим врагом Фридрихом Великим. По Дрезденскому договору 1745 года она уступает большую часть Силезии Пруссии.

В течение следующих нескольких лет Мария Терезия остается в войне как нерешительный союзник Великобритании против Франции. У Фридриха есть достаточно времени, чтобы построить летний дворец в стиле рококо Сан-Суси в Потсдаме в 1745-47 гг. Оба монарха ожидают окончательного урегулирования, которое происходит в 1748 году в Ахене или Экс-ла-Шапель (франц.).

Мир Экс-ла-Шапель 1748 год

Мир Экс-ла-Шапель вносит определенные коррективы между Австрией и Испанией в лоскутное одеяло из Италии. Так же он восстанавливает своим прежним владельцам территории, оккупированные в течение восьми лет войны за правопреемство Австрии. Бавария, оккупированная австрийцами, уже возвращена. Теперь австрийские Нидерланды, взятые французами, возвращаются в Австрию.

Исключением является Силезия. Её внезапный захват Фридрихом Великим развязал войну в 1740 году. Теперь международное сообщество признает его суверенитет над регионом, обладание которым добавляет около 50% населения Пруссии.

Это потеря, которую должна принять Мария Терезия. Тем не менее, ее собственное владение наследством Габсбургов, явившееся еще одной причиной войны, теперь признано. Более того, судьба уже вернула в Вену утраченное достоинство Габсбургов.

Правитель Баварии, коронован как Карл VII императором Священной Римской империи в 1742 году. Но умирает всего три года спустя. На этот раз избиратели выбирают мужа Марии Терезии, который в 1745 году становится императором Францем I. Императорская династия после очень короткого периода с Виттельсбахами (баварцами) благополучно возвращается в Вену.

Предварительные сведения к войне 1748-1756 гг.

После войны за австрийское правопреемство два напряженных соперничества угрожают неустойчивому миру. Один из них — между развивающимися империями Францией и Великобританией. Это приводит к вспышкам военных действий в Индии в 1748 году, в Америке в 1755 году и в Средиземном море в 1756 году, когда французы захватывают британскую военно-морскую базу Менорка (событие, приведшее к казни адмирала Бинга).

Другая глубокая враждебность связана с Австрией и Пруссией. Вражда Австрии Марии Терезии против Фридриха Великого из Пруссии сосредоточена в провинции Силезия, захваченной Фридрихом в 1740 году.

Потеря Силезии остается очень болезненным моментом для Марии Терезии, и большая часть ее политики в настоящее время направлена на ее восстановление. Реформы в правительстве и армии Австрии являются частью ее плана. Другим методом является достижение дипломатической перестройки до следующего конфликта.

Франция и Австрия (династии Бурбонов и Габсбургов) были главными конкурентами в Европе на протяжении почти двух столетий. Мария Терезия и ее канцлер фон Кауниц теперь планируют изменить этот расклад, процесс стал известен как Дипломатическая революция (переворачивание альянсов). Они достигают не возможного. Оборонительный союз между Австрией и Францией подписан в Версале в мае 1756 года.

В дополнение к своему новому союзу с Францией, Мария Терезия имеет более активный договор с Россией. Императрица Елизавета предлагает в апреле этого года послать 80 000 российских солдат для поддержки нападения на Пруссию.

Готовится австрийский шаг по восстановлению Силезии, но внезапно срывается самым решительным правителем в Европе.

Фридрих на тропе войны 1756-1763

Фридрих II из Пруссии ускоряет конфронтацию в Европе в 1756 году, так же, как и в 1740 году, во время войны за австрийское наследство. По этому случаю, он захватил богатую территорию Силезии, и договор 1748 года позволил ему сохранить ее. На этот раз, зная горячее желание Австрии вернуть утраченное, он наносит упреждающий удар.

29 августа 1756 года Фридрих идет с 70 000 прусских солдат в Саксонию (между Пруссией и Австрией). Этот внезапный акт агрессии начинает войну.

Спор между Пруссией и Австрией оказывается лишь второстепенным элементом в очень широком полотне Семилетней войны. Конфликт между Францией и Великобританией становится доминирующей чертой войны.

После нескольких лет первоначального успеха Пруссия опустилась на крайне слабую позицию — побитая мощными союзниками Австрии — Францией и Россией. Но в 1762 году Россия переходит на другую сторону, трансформируя позиции Пруссии. Поэтому условия мирных договоров, положивших конец войне, разочаровывают, с точки зрения Австрии.

Мирный договор, согласованный в Хубертусбурге между Пруссией и Австрией, сохраняет недавний статус-кво в Центральной Европе. Фридриху Великому, дважды агрессору, снова позволено удерживать Силезию.

Этот договор усиливает влияние Пруссии в пределах германской империи и уменьшает влияние официальной имперской власти, Габсбургов. Это также оставляет Польшу в окружении двух влиятельных соседей, Пруссии и России, которые с 1762 года были в союзе. Развитие не сулит ничего хорошего для будущего Польши.

Три раздела Польши 1772-1796 гг.

В течение четверти века Польша была расчленена и поглощена своими соседями. Процесс начинается во время войны между Россией и Турцией. В 1769 году Австрия использует возможность оккупации части Польши к югу от Кракова.

Фридрих Великий следует этому примеру в 1770 году, посылая войска, чтобы изолировать прибрежный район между двумя основными частями его владения (Бранденбург и Прусское королевство). Эта ценная область, известная как польская королевская Пруссия, долгое время была частью польского королевства. Фридрих утверждает, что он действует только в качестве меры предосторожности против вспышки чумы крупного рогатого скота. Но приобретение королевской Пруссии аккуратно объединит его территорию.

Первая официальная аннексия польских земель цинично согласована в 1772 году между Россией, Пруссией и Австрией. Россия, воюющая с Турцией, заинтересована в том, чтобы Пруссия и Австрия были в хорошем настроении. Она принимает предложение о том, что каждый из них должен аннексировать часть Польши. Влияние России в королевстве означает, что она может форсировать принятие соглашения на поляках.

По договорам 1772 года Австрия приобретает область вокруг Львова. Фридрих охраняет королевскую Пруссию (за исключением на данном этапе порта Гданьск). А Россия берет часть северо-востока Польши.

Следующие два раздела происходят, когда Россия находит новые поводы для вмешательства во внутренние дела Польши. Русские войска вступают в королевство во время беспорядков в 1792 году, и снова в момент восстания в 1794 году. В обоих случаях польские армии оказывают сильное сопротивление превосходящим русским силам. После двухмесячной осады Варшава пала в сентябре 1794 года под натиском объединенной русской и прусской армии.

Второй раздел, согласованный в 1793 году, приносит пользу только Пруссии и России. Пруссия теперь получает Гданьск и участок земли, простирающийся на юг почти до Кракова. Россия занимает огромный участок восточной Польши, составляющий около 97 000 квадратных миль.

Это больше, чем территория, которая сейчас принадлежит Польше, в полосе от побережья Балтики до Кракова. Несколько лет спустя, в договорах 1795 и 1796 годов, последняя польская территория была разделена между тремя хищниками. Пруссия простирается на восток, включая Варшаву. Австрийская граница перемещается на север в ту же область. Еще раз львиная доля, на востоке, идет в Россию.

Иосиф II 1780-1790 гг.

Во внешней политике Иосифа доминирует новое соперничество Австрии с Пруссией за власть среди многочисленных германских государств империи. Его главная цель — поглотить Баварию, где линия Виттельсбаха умирает в 1777 году. Прусская оппозиция разочаровалась в этом намерении в короткой войне за Баварское правопреемство (в 1778 году). Вместо этого Бавария становится связанной с Пфальцем, объединяя две древние территории Виттельсбахов.

Провал внешней политики Иосифа уравновешивается чрезвычайно энергичной программой реформ в австрийской империи. Он так же энергично, как и его враг, Фридрих II , применяет принципы просвещенного деспотизма.

Иосиф навязывает своим подданным реформы, которые уделяют мало внимания местному населению. Он централизует функции, которые традиционно были региональными, и ради эффективности настаивает на том, чтобы немецкий язык был официальным языком даже в регионах, таких как Венгрия.

В программе социальной реформы Иосифа закон и его наказания тщательно пересмотрены. Пытки запрещены, а смертная казнь отменена. В 1781-82 годах были освобождены крепостные, и крестьянам гарантировалась свобода передвижения и право вступать в брак без разрешения их лорда. Сам брак заключается гражданским договором. В соответствии с антиклерикальным духом времени, монастыри распадаются, а их богатство используется для программ общественного блага.

Хотя некоторые довольны этими реформами, другие, зачастую более влиятельные, глубоко недовольны. Многие из мер Иосифа неэффективны или отменены до его смерти в 1790 году.

Непопулярность мер Иосифа ярко выражена в австрийских Нидерландах, где представители и войска императора были изгнаны из Брюсселя в 1789 году. Бельгийцы вдохновлены своим восстанием и событиями этого года в Париже.

Иосиф II умирает в 1790 году. За ним в качестве наследника императора идет его брат Леопольд II. В 1792 году Леопольд решает, что события во Франции требуют активного вмешательства.

Австрия в 18 веке.

На протяжении 1700-х годов Австрия пережила суровые военные

испытания, добилась новых вершин могущества и престижа и достигла значительных

успехов в области культуры.

Вначале перспективы для развития представлялись отнюдь не

блестящими. Удача отвернулась от императора Карла VI (правил в 1711–1740). Не

имея наследников мужского пола, он опасался, что многонациональное государство

после его смерти погрузится во внутренние конфликты или будет расчленено

зарубежными державами. Чтобы избежать этого, двор вступил в переговоры с

земельными сеймами и иностранными государствами с целью добиться признания

наследницей престола дочери Карла, Марии Терезии.

Этим усилиям вначале сопутствовал успех. Официальный

документ, известный под названием Прагматической санкции 1713, предусматривал,

что все владения Габсбургов должны будут оставаться неделимыми на все времена и

передаваться по старшинству. Однако при утверждении этого решения сеймы Чехии и

венгерских земель дали понять, что если династия Габсбургов угаснет, то они

смогут избрать себе другой правящий дом.

Императрица Мария Терезия (правила в

1740–1780).

В соответствии с Прагматической санкцией 1713, Мария

Терезия взошла на австрийский престол (1740). Тяжелое бремя ответственности

легло на плечи 23-летней императрицы. Король Фридрих II Прусский немедленно

предъявил претензии на большую часть процветающей провинции Силезии, входившей

в Чешское королевство.

Прусский монарх не признал права Марии Терезии на

наследство Карла VI и заявил о намерении освободить от католической Австрии

половину силезского населения, которая исповедовала протестантизм. Король

Пруссии напал на Силезию без какого-либо формального повода или объявления

войны, что противоречило принятым международными нормам. Так началась

продолжительная борьба между Пруссией и Австрией за господство в Центральной

Европе, которая закончилась окончательным военным разгромом Австрии в 1866. В

атаке на владения Габсбургов приняли участие Франция и ряд небольших немецких

княжеств, стремившихся расширить свои владения.

Неподготовленная к войне и хуже вооруженная Австрия легко

уступила стремительному натиску врага. Временами стало казаться, что монархия

распадается. Упрямая и смелая, Мария Терезия сделала решительный шаг,

обратившись к своим венгерским подданным за помощью. В ответ на обещания

реальных уступок венгерские магнаты продемонстрировали свою лояльность, но их

помощь оказалась недостаточной. В 1742 большая часть Силезии отошла к Пруссии.

Несмотря на неоднократные попытки Австрии вернуть утерянную провинцию, Пруссия

владела этой землей вплоть до окончания Второй мировой войны.

Стремясь улучшить международное положение страны,

императрица заключала династические браки своих детей (тех из 16, кто достиг

зрелости). Так, Мария Антуанетта стала невестой наследника престола Франции,

будущего короля Людовика XVI.

Благодаря бурным политическим событиям в Европе Австрия

сделала ряд территориальных приобретений. В начале столетия были присоединены

Испанские Нидерланды (нынешняя Бельгия), которые оставались своего рода

колонией вплоть до 1797. Были приобретены богатые провинции в Италии: Тоскана,

большая часть Ломбардии, Неаполь, Парма и Сардиния (последние три удерживались

Австрией недолго).

Во многом вопреки моральным убеждениям Марии Терезии, хотя

и в соответствии с желаниями ее сына Иосифа, Австрия примкнула к России и

Пруссии в первом разделе Польши (1772) и получила княжества Освенцимское и

Заторское, южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, Русское (без

Холмской земли) и Белзское воеводства. На этой территории проживало около

миллиона человек, имелись плодородные земли и соляные шахты. 23 года спустя под

властью Австрии оказалась еще одна часть Польши, с ее древней столицей Краковом.

Были выдвинуты также притязания на северную часть Молдовского княжества к

юго-востоку от Галиции. Этот район контролировался турками; в 1775 он был

включен в состав государства Габсбургов под названием Буковина.

Внутренние реформы.

Были предприняты меры по совершенствованию механизма

государственного управления в Австрии и Чехии, укреплению единства и

стабильности провинций, преодолению хронического финансового дефицита и

улучшению состояния экономики в целом. Во всех этих сферах образцом и

вдохновляющим примером служила Пруссия. В Австрии сочли, что модернизация

повысит военную мощь государства, подтвердит притязания Австрии на статус

великой державы и подготовит путь к ослаблению мощи короля Пруссии Фридриха.

Австрийские вооруженные силы, государственное управление и

налоговая система были полностью перестроены. Центральное место при

реорганизации государственной власти занял государственный совет, имевший

совещательные функции и состоявший из специалистов от каждого из департаментов

по внутренним делам. Был создан новый верховный суд, а судебная система была

отделена от системы государственного управления. В соответствии с тенденциями,

характерными для эпохи Просвещения, были изданы новые кодексы законов.

Коренному обновлению подверглись внешнеполитическое и военное ведомства.

Военные расходы возросли, был введен централизованный

рекрутский набор. Усложнившаяся организация вооруженных сил потребовала

привлечения большего числа гражданских работников. Для увеличения эффективности

государственного управления и обеспечения централизации был расширен контингент

гражданских служащих в Вене и в провинциях; теперь они набирались из среднего

класса. В наследственных землях короны и в Чехии местные ландтаги утратили ряд

важных функций, а чиновникам короны был предоставлен широкий круг полномочий,

начиная от надзора за крепостными и кончая юрисдикцией в вопросах полиции и

образовании.

Реформы коснулись и деревни. Согласно т.н. барщинным

патентам (1771–1778), барщина крестьян была ограничена тремя днями в неделю.

В экономической сфере поощрялось развитие мануфактурного

производства. Несмотря на сопротивление традиционных цеховых объединений,

создавались новые, современные промышленные предприятия. Венгрия должна была

служить рынком сбыта для промышленной продукции из Австрии и житницей для

австрийских городов. Были введены всеобщий подоходный налог, единая система

пограничных и внутренних пошлин. С целью расширения международной торговли был

создан небольшой торговый флот, модернизированы порты в Триесте и Риеке. Возникли

компании, которые осуществляли торговые связи с южной Азией.

Просвещенный деспотизм.

Сын Марии Терезии, Иосиф II, ставший соправителем своей

матери после 1765, часто вступал с ней в споры по вопросам государственной

политики. В 1780 он взял бразды правления в свои руки. Новый император

стремился укрепить могущество Австрии и ее единство, улучшить систему

государственного управления. Он был убежден, что личная власть суверена должна

быть неограниченной и что ему надлежит внедрять в сознание населяющих страну

народов дух общей родины. Были изданы указы, объявлявшие немецкий язык

государственным, что позволило унифицировать сферу государственного управления

и ускорить судебные процедуры. Полномочия венгерского сейма были урезаны, а

вскоре он и вовсе прекратил свою деятельность.

Демонстрируя просвещенность и добрую волю, Иосиф II

провозгласил равенство всех подданных перед судом и при сборе налогов. Печатная

и театральная цензура была временно смягчена. Размеры оброка, который

уплачивали крестьяне, теперь регулировались чиновниками короны, а размеры

взимаемых налогов зависели от доходов с земли.

Хотя Иосиф II объявил себя защитником католичества, он вел

энергичную борьбу с властью папы Римского. Фактически он стремился превратить

церковь в своих владениях в инструмент государства, независимый от Рима.

Духовенство было лишено десятины и было вынуждено обучаться в семинариях под

государственным контролем, а архиепископы обязаны были официально приносить

клятву лояльности короне. Были ликвидированы церковные суды, брак стал

рассматриваться как гражданский договор, находящийся вне компетенции церкви.

Число религиозных праздников было сокращено, а украшение культовых зданиях

регламентировалось государством. Приблизительно каждый третий из монастырей был

закрыт.

Иосиф II издал указ о всеобщем и обязательном школьном

обучении. Средства на обучение должны были выделять дворянство и местные

власти. Хотя эта мера не была до конца осуществлена, посещаемость школ

значительно увеличилась.

Иосиф II безвременно скончался в 1790. Его брат, Леопольд

II, хорошо зарекомендовавший себя в роли правителя итальянской Тосканы, быстро

восстановил пошатнувшийся порядок. Крепостное право в Венгрии было

восстановлено, а в Австрии крестьянин хотя и остался лично свободным, попал в еще

более тяжкую зависимость от помещика.

Венгерский сейм, не созывавшийся при Иосифе II, был вновь

созван и подтвердил старые свободы и конституционные права королевства.

Леопольд II сделал также ряд политических уступок Чехии и короновался в

качестве чешского короля. Чтобы заручиться поддержкой чешского образованного

сословия, в котором пробуждалось чувство национального самосознания, в Пражском

университете была учреждена кафедра чешского языка.

Достижения в области культуры.

По указу Иосифа II «Театр при дворце» (основанный Марией

Терезией в 1741) был переименован в 1776 в «Придворный национальный театр»

(«Бургтеатр»), сохранивший высокий уровень исполнения до 20 в. Вена славилась

своей музыкальной культурой, тон задавали итальянцы. В 1729 в Вену прибыл Метастазио

(Пьетро Трапасси), заняв должность придворного поэта и либреттиста, он писал

тексты для опер неаполитанца Никколо Йоммелли и Кристофа фон Глюка.

В Вене творили великие композиторы Йозеф Гайдн и Вольфганг

Амадей Моцарт, представители т.н. венской классической школы. Мелодия из

струнного квартета оп. 76 № 3 легла в основу австрийского национального гимна

(1797), а затем и германского гимна.

Эпоха Французской революции и

наполеоновских войн.

Как и вся Европа, Австрия испытала на себе последствия Французской

революции и правления Наполеона Бонапарта. Жажда территориальных захватов,

династическое родство с французской королевой Марией Антуанеттой, сестрой

Иосифа II и Леопольда II, опасения, что идеи Французской революции окажут

влияние на различные народы монархии, рост патриотизма, особенно среди

немецкоязычного населения – сочетание всех этих разнообразных тенденций и

мотивов сделали Австрию непримиримым врагом Франции.

Войны против Франции.

Военные действия против Франции начались в 1792 и продолжались

с перерывами до осени 1815. Не раз за это время австрийские армии терпели

поражение, дважды гренадеры Наполеона штурмовали прославленную Вену, которая по

численности населения (ок. 230 тыс. человек) в Европе уступала только Лондону и

Парижу. Армия Габсбургов несла большие потери, страдания и лишения жителей

крупных и малых городов сравнимы с тяготами, пережитыми в мировых войнах 20 в.

Галопирующая инфляция, крушение налоговой системы и хаос в экономике поставили

государство на грань катастрофы.

Не раз Наполеон диктовал Австрии условия мира. Император

Франц I вынужден был выдать свою дочь Марию Луизу замуж за Наполеона (1810),

которого ранее именовал «французским авантюристом». Крестьяне Тироля во главе с

трактирщиком Андреасом Гофером подняли восстание и оказали сопротивление

наполеоновским войскам. Австрийские войска нанесли чувствительное поражение

французам под Асперном близ Вены (1809), но были разгромлены Наполеоном через

несколько дней у Ваграма. Австрийской армией командовал эрцгерцог Карл, военная

слава которого соперничала со славой принца Евгения Савойского: их конные

статуи украшают Хельденплац («Площадь героев») в центре Вены. Австрийский

фельдмаршал Карл Шварценберг командовал союзными войсками, которые в 1813

нанесли поражение Наполеону в битве под Лейпцигом.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с

сайта http://www.europa.km.ru/

Дата добавления: 30.11.2002

База рефератов на портале KM.RU существует с 1999 года. Она пополнялась не только готовыми рефератами, докладами, курсовыми, но и авторскими публикациями, чтобы учащиеся могли использовать их и цитировать при самостоятельном написании работ.

Это популяризирует авторские исследования и научные изыскания, что и является целью работы истинного ученого или публициста. Таким образом, наша база — электронная библиотека, созданная в помощь студентам и школьникам.

Уважаемые авторы! Если Вы все же возражаете против размещения Вашей публикации или хотите внести коррективы, напишите нам на почту info@corp.km.ru, мы незамедлительно выполним Вашу просьбу или требование.

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в.

Разминка

- Что вы знаете о войнах Австрии с Османской империей?

- Какое влияние оказала Тридцатилетняя война на Австрию?

- Что значит «лоскутная империя»?

План урока

- Великая держава Габсбургов

- Экономическое и социальное развитие в ХVIII в.

- Эпоха реформ 1740–1792 гг.

- Монархия Габсбургов в конце ХVIII в.

Цели урока

- знать понятия и термины: династия Габсбургов, прагматическая санкция, мануфактура, демография, номинальная власть

- уметь применять знания терминов и понятий

- уметь характеризовать Австрийскую империю после Вестфальского мира, рассказывать о Семилетней войне

Вступление

Монархия Габсбургов была одной из самых удивительных в Центральной Европе. Влияние её было обширным. На территориях Габсбургов проживали самые разные народности: немцы, итальянцы, чехи, венгры и т. д. Даже часть их владений входила в Священную Римскую империю. Но как развивалась Австрия под руководством Габсбургов, узнаем из этой темы.

Великая держава Габсбургов

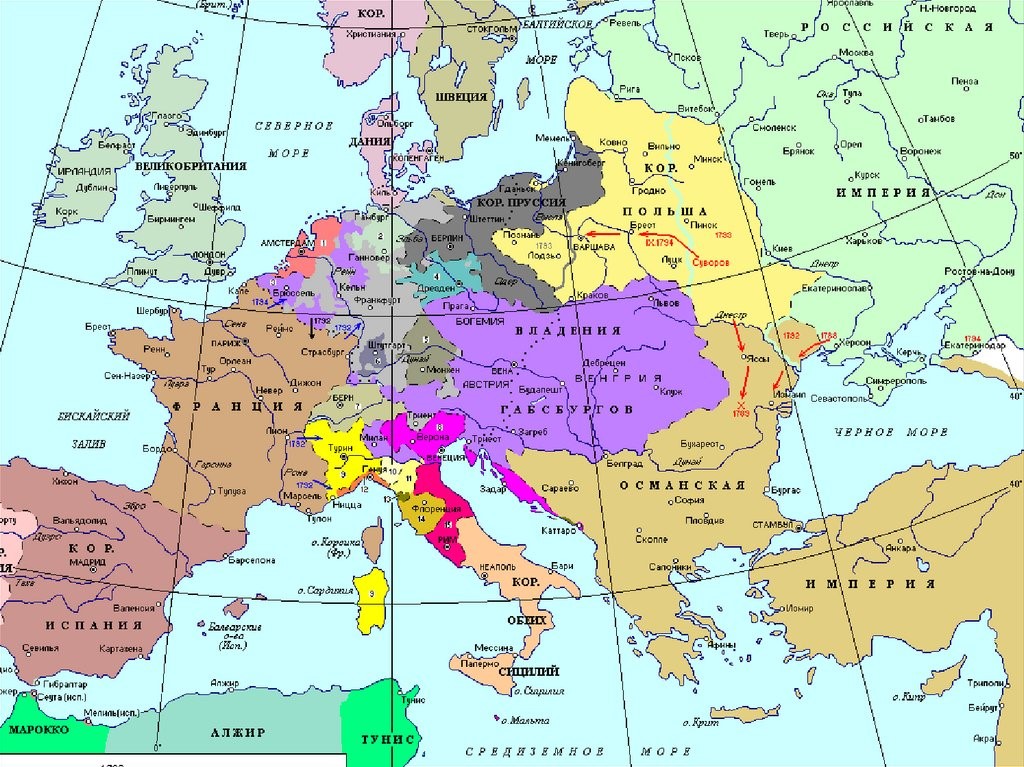

Габсбургская монархия была образована в XV–XVI вв., в бассейне Ср. Дуная, представляла собой многонациональное государство, в её состав входили немецкие, славянские и венгерские земли. Под игом Габсбургов находились Венгрия, Чехия и часть Италии, где проводилась политика насильственного онемечивания. Немецкий язык считался государственным, венгров и чехов принуждали принимать католичество. Возникновение Австрии как многонационального государства было связано с агрессией турок в Европе. Австрия стала тем барьером, который турецкие войска не смогли преодолеть, хотя они неоднократно осаждали Вену. Последний раз это произошло в 1683 г.; благодаря помощи польского короля город был спасен (см. карту 1).

После Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. устройство империи определялось положениями Вестфальского мира 1648 г. Власть императора стала номинальной. Вестфальский мирный договор лишил империю ведущей роли на европейской политической сцене, которая перешла к Франции. Потерпев поражение в борьбе за господство в Европе, австрийские Габсбурги сосредоточили все усилия на важнейшей задаче укрепления политического единства своих разноплеменных владений.

Номинальная власть

— власть только называющаяся так, но на деле не выполняющая своих обязанностей, фиктивная.

Карта. 1. Европа в 1789–1794 гг.

Монархия Габсбургов являлась многонациональным абсолютистским государством. Австрийцы занимали главенствующую позицию в отличие от славянских народов, венгров, итальянцев и других. Эти народы подвергались национальному гнёту. Нахождение в приграничной зоне с Турцией диктовало необходимость в централизации управления империи. Австрийский император утверждал наместников, возглавлявших провинции, из наиболее крупных землевладельцев, избранных сословно-представительских собранием. Такие собрания состояли из знати, представителей крупных городов, духовенства. Их роль постепенно снижалась в политической жизни провинции и всё больше использовалась местными властями только для того, чтобы утверждать налоги, которыми облагалось местное население.

Рис. 1. Карл VI

Начало XVIII в. характеризуется новой расстановкой сил среди стран Священной Римской империи. По военной мощи и политическому авторитету выделялись лишь два немецких государства — Прусское герцогство и Австрийская монархия. Возникновение более или менее устойчивых экономических связей между отдельными частями габсбургской монархии, превращение в XVIII в. Вены в крупный экономический центр Дунайского бассейна обеспечило относительную прочность австрийского многонационального государства. Однако из-за экономической и военной слабости Австрии её международный авторитет уменьшался. Не было определенного закона о наследовании габсбургских владений.

Вопрос этот приобрёл особую остроту в начале XVIII в., когда

император Карл VI (1711–1740)

, не имея сыновей, должен был узаконить переход своих владений к потомкам по женской линии (рис. 1).

В страхе за судьбу королевства в случае прекращения потомства по мужской линии император Карл VI в 1713 г. издал

Прагматическую санкцию

.

Прагматическая санкция

— это новый закон о престолонаследии, изданный в 1713 г., который устанавливал, что «наследственные земли дома Габсбургов» являются нераздельными и переходят в целом по наследству к старшему сыну умершего короля либо, за отсутствием сыновей, к его старшей дочери.

Рис. 2. Франц I Стефан и Мария Терезия

Согласно этому закону старшая дочь Карла VI

Мария Терезия

была провозглашена наследницей престола, а её муж

Франц I Стефан

, герцог Лотарингский, был избран императором Священной Римской империи под именем Франца I (рис. 2).

Действующий император Карл VI всячески старался, чтобы Прагматическую санкцию приняло как можно больше государств и все сословно-представительские собрания своей страны. Но Прусский король Фридрих II расценил это как повод к нападению и захвату Силезии. С этого события 1740 г. начинается война за австрийское наследство, которое для Австрии протекало неудачно.

В 1748 году был заключён Ахенский мир, по которому Пруссия закрепила за собой большую часть Силезии. Начавшаяся в 1756 году Семилетняя война закончилась отторжением от Австрии Силезии полностью. Причинами австрийских военных неудач послужили: отсутствие единой армии, феодальная раздробленность, плохое развитие промышленности, финансовая нестабильность, ненависть угнетенных народов к представителям дома Габсбургов и австрийских феодалов, крепостнический строй.

В результате участия Габсбургов в польском разделе во вт. пол. XVIII века к землям Австрии отошли украинские и польские территории, в состав которых входили украинцы, поляки, сербы, хорваты, румыны, немцы, венгры.

Вопросы

1. Каковы причины возникновения многонациональной Австрийской империи?

2. Какая система управления существовала в империи?

3. Какие территории входили в состав Австрийской империи?

4. Что такое Прагматическая санкция? Какую роль она сыграла в истории Австрии?

Экономическое и социальное развитие в ХVIII в.

В экономическом развитии Австрия во многом уступала Англии, Франции, Голландии. Основная часть промышленности находилась в Вене и в районе нижней Австрии. В то время как в Англии набирало обороты фабричное производство, в Австрии только начала появляться мануфактура.

Рыночные отношения также не были развиты. Связь с провинциями была усложнена отсутствием хороших дорог, что приводило к слабой торговле. Экспорт австрийских товаров за рубеж был крайне слабо развит.

Но всё же намечалась тенденция к экономическим сдвигам. Так, например, деревенская домашняя промышленность в начале XVIII в. в известной степени была уже связана со скупщиками, которые, приобретая её изделия, частью экспортировали эти товары (например пряжу) за границу. Наряду со старыми (зеркальное, стекольное) возникали новые производства: фарфоровое, мебельное, бумажное.

В данный период начинался рост крупного торгового капитала, который стремился добиться монополии как в сфере торговли, так и в промышленном производстве. Правительство в фискальных целях весьма охотно продавало патенты на монопольную торговлю определёнными товарами. Крупных капиталистов называли аппальтаторы — в их руках сосредоточивалась вся крупная торговля, в том числе и внешняя. Крупные купцы и стоявшие близко ко двору аристократы стремились приобретать патенты, приносившие большие доходы. Торговые и промышленные компании в Австрии сыграли большую роль в накоплении капиталов. Но система монополий задерживала рост мелкого и среднего капитала, занятого непосредственно в производстве, несмотря на то что правительство проводило политику поощрения промышленности и уделяло некоторую часть государственных средств на развитие крупного капиталистического производства.

Важное значение для экономического развития Австрии в первой половине XVIII в. имели такие мероприятия, как основание в Вене в 1703 г. государственного банка, проведение ряда шоссейных дорог, связавших Вену с Адриатическим морем, Каринтией, Штирией и Тиролем, постройка морских гаваней в Фиуме и Триесте, основание ряда новых торговых компаний. В это время была создана и австрийская Ост-Индская компания, существовавшая, однако, очень короткое время и не достигшая сколько-нибудь заметных успехов. Организация банковского кредита, контроль за экспортом и импортом проводились австрийским правительством более или менее последовательно, особенно во второй половине XVIII в., в период просвещённого абсолютизма.

Вопросы

Как можно охарактеризовать экономическое развитие Австрийской империи в XVIII в.?

Эпоха реформ 1740–1792 гг.

Неудачи Австрии в двух больших войнах сделали для правящих кругов очевидной неотложность реформ. Эти реформы, осуществлённые в правление

Марии Терезии (1740–1780) и ее сына Иосифа II (1780–1790)

, весьма характерны для политики просвещённого абсолютизма (рис. 3 и 5).

Просвещённый абсолютизм

— политика, проводимая во второй половине XVIII в. рядом монархических стран Европы и направленная на устранение остатков средневекового строя в пользу капиталистических отношений.

Рис. 3. Мария Терезия

Хронологические границы просвещённого абсолютизма заключают в себе период с 1740 по 1789 гг. , то есть от вступления на престол самого яркого представителя века, прусского короля Фридриха II, до французской революции. Воспитанные на идеях философии XVIII в. абсолютные монархи стремились к «общему благу», которое достигается в государстве.

Австрийский просвещённый абсолютизм проводил реформы в интересах дворянства. Буржуазия довольствовалась лишь малыми уступками. Одним из важнейших мероприятий, проведённых абсолютизмом, была военная реформа. Условия для её внедрения диктовала внешнеполитическая обстановка. Итак, согласно военной реформе был введён новый порядок набора в армию: создавались мобилизационные списки по новым военным округам, откуда производился набор. Служба в армии была пожизненной. Таким образом, австрийская армия значительно увеличилась, было введено единое комплектование (рис. 4).

Рис. 4. Австрийская армия

Реформа армии носила классовый характер. Рекруты набирались преимущественно из беднейшего люда. Дворянство, духовенство, интеллигенция (учителя, врачи, чиновники), а также купцы и предприниматели не подлежали рекрутскому набору. От военной повинности мог освободиться и зажиточный крестьянин, которому предоставлялось право нанять вместо себя «охотника». В преобразованной армии солдат подвергали усиленной военной муштре; широко было распространено сечение розгами. Число офицеров сильно возросло. Как и до реформы, офицерские кадры состояли преимущественно из дворян с ничтожной прослойкой выходцев из буржуазии. Для подготовки офицерского состава в Вене была основана Военная академия — так называемый Терезианум (по имени Марии Терезии). К 80-м годам ХVIII в. численность австрийской армии была доведена до 278 тыс. человек, т. е. значительно превосходила численность прусской армии.

Рис. 5. Иосиф II

Правительство уделило также очень большое внимание финансовой реформе. Стремясь увеличить налоговые поступления, Мария Терезия издала закон о всеобщем подоходном налоге, от которого не были освобождены дворянство и церковь. Одновременно в тех же фискальных целях была проведена всеобщая перепись населения, положено начало статистическому учёту земель, скота и прочего движимого и недвижимого имущества. В 1775 г. были уничтожены многие внутренние торговые пошлины, тогда как пошлины, которыми облагалась внешняя торговля, были увеличены. Мария Терезия и Иосиф II последовательно применяли принцип меркантилизма, устанавливая высокие пошлины на иностранные промышленные изделия и низкие на импортное сырье. Вывоз за границу таких видов сырья, как лён, шерсть, металлы, был полностью запрещён.

В целях поощрения промышленности правительство просвещённого абсолютизма освобождало от уплаты налогов новые промышленные заведения на срок до десяти лет. Для подготовки квалифицированных рабочих создали технические и ремесленные школы; для подготовки инженерно-технического состава в Вене организовали Горную академии, Торговую академию, специальные технические и сельскохозяйственные училища.

Мария Терезия и Иосиф II большое внимание уделяли судебной реформе. В этой сфере были сделаны серьезные шаги:

- ограничен произвол сеньоров в отношении крестьян;

- суд переходил под контроль государства;

- новый уголовный кодекс;

- новый гражданский кодекс;

- отмена судебных пыток;

- ограничение применения смертной казни;

- труд заключённых использовался на мануфактурах или в ремесленных мастерских.

Следующий шаг был сделан в образовании. Так Венский университет, находившийся под контролем церкви, был реорганизован и стал полностью светским.

В отношении церкви государственная политика также была изменена:

- закрытие большей части монастырей;

- секуляризация церковных земель;

- изгнание иезуитов из австрийских владений;

- отменён закон о преследовании протестантов;

- контроль государства за использование церковью своих доходов.

Но несмотря на подобные меры, церковь по прежнему имела мощную силу. Правительство стремилось использовать в своих интересах её богатства и ресурсы.

Реформы Марии Терезии и Иосифа II нисколько не ослабили национальных противоречий Габсбургской монархии. Они ещё более обострили их, ухудшая правовое положение ненемецких национальностей. Принудительное введение немецкого языка в качестве единого государственного во всех провинциях, предпочтение лицам немецкого происхождения при поступлении на военную и гражданскую службу, отмена местных (провинциальных) привилегий и особенностей в области суда, управления и налогов, поощрение роста немецкого дворянского землевладения и немецкого капитала в зависимых землях — всё это заставляло чехов и других славян, а также венгров, итальянцев и прочие народности ещё сильнее ощущать своё неполноправное положение. В конечном итоге политика централизации, составлявшая сущность реформ Марии Терезии и Иосифа II, не только не смогла преодолеть децентрализаторских тенденций, обусловленных наличием многочисленных национальностей, но даже усиливала центробежные силы. Этому способствовало и складывание Габсбургской монархии в условиях начавшегося перехода всей страны от феодализма к капитализму, буржуазных наций с их собственными национальными культурами. К концу XVIII в. национальные противоречия стали главным источником слабости Австрийского государства.

Реформы Марии Терезии и Иосифа II не разрешили аграрного вопроса. Крепостное право сохранилось в подавляющем большинстве габсбургских земель. Правительственные мероприятия по этому вопросу носили нерешительный, компромиссный характер (освобождение крестьян в ряде земель от личной зависимости и др.), но даже в такой умеренной форме они встретили резкую оппозицию со стороны дворянства и на деле остались нереализованными.

Вопросы

1. Каковы причины реформаторской деятельности Марии Терезии? Каковы основные результаты реформ?

2. Какие реформы были осуществлены Иосифом II?

3. В чём проявлялись особенности австрийского просвещённого абсолютизма?

Рис. 6. Франц II

Монархия Габсбургов в конце ХVIII в.

Французская революция была встречена в Австрии со смешанными чувствами. Как и в других странах Европы, в Вене опасались распространения революционных настроений за пределы Франции. Однако за десятилетия реформ в Австрии возник целый слой людей, воспитанных на идеях Просвещения, которые первоначально восприняли революцию как реализацию этих идей. К их числу относился Иосиф II и его родной брат и приемник на троне

Леопольд II

(1790–1792).

Однако впоследствии Леопольд II разочаровался во Французской революции, а его сын

Франц II

(1792–1835) был крайне враждебен к Франции и идеалам Просвещения, что выльется в активное участие Австрии в антифранцузских коалициях и войнах (рис. 6).

Итоги

Главной проблемой монархии Габсбургов являлось отсутствие внутреннего единства. Осознавая это, монархи Австрии пытались в течение полувека провести реформы. Однако недостатки самих реформ и активное сопротивление национальных окраин не позволили Австрийской империи стать монолитным государством, что в дальнейшем сыграет решающую роль в его развитии.

Габсбургская монархия, образовавшаяся в XV—XVI вв. в бассейне среднего Дуная, представляла собой многонациональное государство, включавшее в свой состав немецкие, славянские и венгерские земли Центральной Европы. В течение всего этого периода Габсбургской монархии приходилось обороняться от грозных турецких вторжений. Только к концу XVII в. турецкая опасность была ликвидирована. После того как вторжение турок в 70—80-х годах этого столетия закончилось полным их поражением, Габсбурги сами перешли в наступление на восточных границах. Теперь руки у них были развязаны и для активизации своей политики в Западной Европе.

Расширение владений Габсбургского дома

По Карловицкому миру 1699 г. с турками австрийские Габсбурги получили Восточную Венгрию и Трансильванию, а также Хорватию и часть Словении — славянские земли, получившие наименование «военной границы». Несколько позже, по Утрехтскому и Раштаттскому миру, в результате войны за Испанское наследство к Австрии отошли испанские Нидерланды, а также обширные владения в Италии: Ломбардия с Миланом, Неаполь и Сардиния. Южноитальянские провинции к середине XVIII в. были полностью утеряны Габсбургами, но североитальянские владения оставались в их руках вплоть до второй половины XIX в. По Пожаревацкому (Пассаровицкому) миру 1718 г. Австрия получила от Турции еще ряд земель — Банат, остальную часть Славонии, Северную Боснию, значительную часть Сербии с Белградом и часть Валахии. Большая часть этих земель, правда, была вскоре тоже потеряна (по Белградскому миру 1739 г.), но влияние Австрии на Балканском полуострове все же сохранилось и в последующие десятилетия.

В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. к многочисленным владениям Габсбургов прибавились еще польские и украинские земли. В итоге всех этих присоединений национальный состав Австрийского государства стал отличаться необычайной пестротой. По крайней мере до двух десятков различных народов входило в состав Австрийской монархии в XVIII в.: немцы, чехи, словаки, словены, карпатские и галицийские украинцы, поляки, сербы, хорваты, венгры, румыны, итальянцы и другие, причем в общей массе населения первое место по численности занимали славянские народы.

Централизация управления и бюрократизация государственного аппарата

Присоединенные к Австрии насильственно, в результате войн и сложных дипломатических интриг (в частности, путем использования Габсбургами своего положения династии, из которой неизменно выбирались императоры Священной Римской империи), народы Габсбургской монархии все больше ощущали свое бесправное положение и несовместимость своих национальных интересов с интересами господствующего класса Австрии. Однако классовая солидарность феодалов всех национальностей в деле подавления крестьянских волнений, которые почти непрерывно тянутся через XVII и XVIII столетия, а также возникновение более или менее устойчивых экономических связей между отдельными частями Габсбургской монархии, превращение в XVIII в. Вены в крупный экономический центр Дунайского бассейна — все это обусловило относительную прочность австрийского многонационального государства.

Централизаторские тенденции в политике Габсбургов особенно усилились со второй половины XVII в. Потерпев поражение в борьбе за господство в Европе, австрийские Габсбурги по окончании Тридцатилетней войны сосредоточили все усилия на важнейшей задаче укрепления политического единства своих разноплеменных владений.

Решению этой задачи должно было служить прежде всего усиление католической реакции. Императорские указы 1651—1657 гг. предписывали насильственное обращение протестантов в католичество и беспощадное преследование упорствующих. Леопольд I (1658—1705) проводил политику католической реакции в венгерских и славянских землях.

В последние десятилетия XVII в. Габсбурги укрепляют существовавшие уже ранее центральные правительственные учреждения в Вене и создают новые: Государственный совет, Королевскую канцелярию, Военный совет при императоре, Коммерц-коллегию и пр. Их деятельность обнаруживает такое же стремление подчинить своему полному контролю администрацию провинций, какое наблюдалось в германских княжествах. Однако централизация и бюрократизация аппарата не достигли здесь таких успехов, как, например, в Бранденбурге. Вопреки усилиям Габсбургов их наследственные земли еще долго сохраняли черты феодальной раздробленности: исторически сложившиеся привилегии провинций; особые провинциальные ландтаги и сеймы, стеснявшие действия центральной власти в области финансов; провинциальные наместники, избираемые сословиями из рядов местной аристократии; таможенные перегородки между провинциями и т. д.

Политика меркантилизма

Среди различных областей австрийского многонационального государства экономическая гегемония во второй половине XVII в. и первой половине XVIII в. все более переходила к собственно Австрии. Однако по сравнению не только с Англией, Голландией, Францией, но даже с некоторыми германскими княжествами Австрия являлась экономически отсталой страной. Промышленность Австрии была сосредоточена главным образом в Вене и вообще в районе Нижней Австрии. Она носила до конца XVII в. в основном еще ремесленный характер и была относительно слабо развита. В Вене с ее 100-тысячным населением насчитывалось к концу XVII в. всего 1679 мастеров и 4111 подмастерьев, причем первое место по численности занимали представители таких профессий, как садовники, портные, ювелиры и т. п. Мануфактура не только централизованного, но и рассеянного типа к этому времени еще только начинала развиваться.

Рыночные отношения не были широкими. Связь Австрии даже с соседними провинциями — Штирией, Каринтией, Крайней и Тиролем — была затруднена из-за отсутствия хороших дорог. Австрия вывозила сравнительно мало изделий своей промышленности за границу. Наоборот, промышленное сырье и полуфабрикаты — шерсть, лен, пряжа, руда — свободно и в значительном количестве экспортировались в другие страны, в ущерб развитию австрийской промышленности.

Все же ряд фактов свидетельствовал о начавшихся экономических сдвигах. Деревенская домашняя промышленность в начале XVIII в. в известной степени была уже связана со скупщиками, которые, приобретая ее изделия, частью экспортировали эти товары (например, пряжу) за границу. Наряду со старыми (зеркальное, стекольное) возникали новые производства: фарфоровое, мебельное, бумажное.

Особенно характерен в указанный период рост крупного торгового капитала, стремившегося добиться от правительства монополии не только в сфере торговли, но и в области промышленного производства. Правительство в фискальных целях весьма охотно продавало патенты на монопольную торговлю определенными товарами. Почти вся австрийская крупная торговля, особенно внешняя, была сосредоточена в руках немногих капиталистов — аппальтаторов. Крупные купцы и стоявшие близко ко двору аристократы стремились приобретать патенты, приносившие большие барыши. Торговые и промышленные компании в Австрии сыграли большую роль в накоплении капиталов. Но система монополий задерживала рост мелкого и среднего капитала, занятого непосредственно в производстве, несмотря на то, что правительство, исходя из фискальных интересов и военно-хозяйственных потребностей, проводило политику поощрения промышленности и уделяло некоторую, впрочем незначительную, часть государственных средств на развитие крупного капиталистического производства.

Молодая австрийская буржуазия выдвинула из своей среды теоретиков этой политики. Еще в 60 — 70-х годах XVII в. в Австрии появляется большое число писателей, которые пропагандировали модную тогда «национальную экономию», развивали идеи меркантилизма, отстаивали мысль о необходимости создавать и поощрять отечественное крупное промышленное производство. Самыми видными представителями австрийского меркантилизма этого времени были: Филипп Вильгельм фон Хернигк (1638—1713), Иоганн Иоахим Бехер (1635—1682) и Вильгельм Шредер (1640 — 1688).

В «Десяти правилах меркантилизма» Хернигка встречаются как старые требования меркантилистов (запрещение экспорта золота и серебра, поиски в первую очередь внешних рынков), так и новые положения, имевшие в виду развитие в стране собственной крупной промышленности (запрет ввоза иностранных промышленных товаров, если их можно произвести в своей стране, прекращение вывоза сырья и т. д.).

Хернигк, Бехер и Шредер являлись не только теоретиками, но и практиками, которые (особенно два последних) в качестве высших чиновников пользовались известным влиянием при венском дворе. Хернигк в своих работах критиковал правительство за его пассивность, вялость и нерешительность в вопросах «национальной экономии». Бехер и Шредер, более близкие ко двору, создали некоторые крупные предприятия при непосредственной поддержке правительства. Бехер основал Восточную торговую компанию, организовавшую в свою очередь ряд мануфактур, которые вырабатывали шелковые нитки, чулки, ленты, шелковые и шерстяные ткани, льняные полотна, бархат, обувь, зеркала. Труд рабочих в централизованной мануфактуре широко сочетался с использованием рабочих-надомников. Численность последних даже несколько превышала количество мануфактурных рабочих в собственном смысле этого слова. В компанию входили и частные лица на правах акционеров. Эта наполовину государственная, наполовину частная компания просуществовала, однако, недолго. Она распалась отчасти вследствие недостаточной поддержки со стороны государства, отчасти вследствие низкого экономического уровня страны, господства цеховой организации ремесла и торговли.

Важное значение для экономического развития Австрии в первой половине XVIII в. имели такие мероприятия, как основание в Вене в 1703 г. государственного банка, проведение ряда шоссейных дорог, связавших Вену с Адриатическим морем, Каринтией, Штирией и Тиролем, постройка морских гаваней в Фиуме и Триесте, основание ряда новых торговых компаний. В это время была создана и австрийская Ост-Индская компания, существовавшая, однако, очень короткое время и не достигшая сколько-нибудь заметных успехов. Организация банковского кредита, контроль за экспортом и импортом проводились австрийским правительством более или менее последовательно, особенно во второй половине XVIII в., в период «просвещенного абсолютизма».

Аграрный строй

В самой Австрии в XVIII в. уже не существовало личной крепостной зависимости. Крестьяне в массе были свободными держателями-чиишевиками, сидевшими на земле светских и духовных сеньоров и платившими им денежную ренту. В этом отношении положение крестьян в австрийской деревне было несколько более благоприятным по сравнению с положением крестьян Чехии, Венгрии, а также Штирии, Каринтии и Крайны, в которых Господствовало крепостничество. Поскольку в собственно Австрии крестьяне и феодалы принадлежали к одной национальности, здесь не существовало того национального гнета, который ощущался во многих других провинциях Габсбургской монархии. В австрийской деревне XVIII в. крестьянское хозяйство все более связывается с рынком. Выделяется верхушка крестьян, которые торговали, основывали промышленные заведения; они эксплуатировали труд батраков и ремесленников. В то же время в деревне растет прослойка бедняков, лишенных совсем или частично возможности вести самостоятельное хозяйство. Многие из таких бедняков-крестьян занимались ремеслом, работая на скупщиков и мануфактуристов.

Однако и в австрийской деревне феодальный гнет чувствовался достаточно сильно. Дворянство было собственником подавляющей массы пахотных земель, лесов, лугов и т. п. Помимо чинша, феодалы взимали с крестьян ряд других поборов и платежей. Сохранилась и барщина (в количестве 10—12 дней в году). На крестьян ложились многочисленные государственные налоги. Землевладельцы, не довольствуясь получением феодальной ренты, захватывали крестьянские наделы и особенно общинные угодья и леса. В имениях австрийских дворян разрабатывались рудники, соляные копи, имелись пивоваренные и водочные заводы мануфактурного типа, а также прядильные и ткацкие предприятия. Дворянин, владея промышленным предприятием и обладая различными привилегиями, подавлял своей конкуренцией зарождавшуюся купеческую и крестьянскую мануфактуру и ремесло. Сплошь да рядом дворяне-предприниматели сочетали эксплуатацию наемного труда с использованием принудительного труда; обязывая зависимых крестьян работать на своей мануфактуре, они частью засчитывали им эту работу как барщину, частью уплачивали пониженную заработную плату, как своего рода «обязанным» рабочим. Хотя австрийские крестьяне, как уже отмечалось, не были лично зависимыми, но в руках сеньоров имелись такие способы внеэкономического принуждения, как сословные дворянские права, например, право требовать, чтобы сыновья и дочери крестьян работали батраками или прислугой в дворянской усадьбе.

Подобно французскому и западногерманскому крестьянству, австрийские крестьяне в XVIII в. сильно страдали и от ростовщичества, распространению которого способствовали растущее малоземелье, гнет государственных налогов, повышение сеньориальных денежных поборов.

Прагматическая санкция

Владения Габсбургов представляли собой конгломерат земель, долгое время лишенных единообразия в управлении. Государство Габсбургов даже не имело определенного названия. Под Австрией разумелась лишь Австрия в узком смысле, т. е. бывшая Восточная, или Австрийская, марка. Для обозначения всей Габсбургской монархии употребляли описательное выражение: «Наследственные владения дома Габсбургов». Не было и определенного закона о наследовании этих владений. Неясен был вопрос, что будет с землями монархии в случае прекращения Габсбургской династии. Вопрос этот приобрел особую остроту в начале XVIII в., когда император Карл VI (1711 — 1740), не имея сыновей, должен был узаконить переход своих владений к потомкам по женской линии. Новый закон о престолонаследии, изданный в 1713 г., получил название Прагматической санкции. Он устанавливал, что «наследственные земли дома Габсбургов» являются нераздельными и переходят в целом по наследству к старшему сыну умершего короля либо, за отсутствием сыновей, к его старшей дочери. На основании этого закона старшая дочь Карла VI Мария Терезия была провозглашена наследницей престола, а ее муж Франц I Стефан, герцог Лотарингский, был избран императором Священной Римской империи под именем Франца I.

Карл VI принимал все меры к тому, чтобы Прагматическая санкция была признана всеми сословными представительными собраниями в землях Австрийской монархии, а также иностранными правительствами. Тем не менее новый порядок наследования дал повод прусскому королю Фридриху II напасть на Силезию и захватить ее. Так началась в 1740 г. война за Австрийское наследство, протекавшая для Австрии неудачно.

Ахенский мир 1748 г. гарантировал Австрии Прагматическую санкцию, но Пруссия получила международное признание ее прав на большую часть Силезии. Последовавшая вскоре после этого Семилетняя война против Пруссии (1756—1763) закончилась отторжением от Австрии всей этой провинции. Феодальная раздробленность и слабость связей между различными землями Габсбургской монархии явились одной из главных причин ее военных неудач. Отсутствие единой армии, нэупорядоченность финансовой организации, недостаточное развитие промышленности, феодально-крепостнический строй в большинстве провинций, нескрываемая ненависть угнетенных народов к господству Габсбургов и австрийских феодалов — все это неизбежно должно было привести к поражению.

Австрийский «просвещенный абсолютизм» и реформы второй половины XVIII в.

Неудачи Австрии в двух больших войнах сделали для правящих кругов очевидной неотложность реформ. Эти реформы, осуществленные в правление Марии Терезии (1740 — 1780) и ее сына Иосифа II (1780 — 1790), весьма характерны для политики «просвещенного абсолютизма». Как и в других странах, «просвещенный абсолютизм» в Австрии проводил реформы в интересах господствующего класса дворян и шел лишь на минимальные уступки поднимающейся буржуазии. Правительство стремилось только устранить наиболее грубые, мешавшие развитию страны феодальные институты. Наиболее важным из проведенных мероприятий была военная реформа, необходимость которой ощущалась особенно остро. В 1748 г., вскоре после окончания первой австро-прусской войны, в стране был введен новый порядок военного набора. Набор производился по особым мобилизационным спискам во вновь созданных военных округах. Рекруты должны были служить пожизненно. Таким образом, значительно увеличивалась численность армии и вводилось единообразие в ее комплектование.

Реформа армии носила классовый характер. Рекруты набирались преимущественно из беднейшего люда. Дворянство, духовенство, интеллигенция (учителя, врачи, чиновники), а также купцы и предприниматели не подлежали рекрутскому набору. От военной повинности мог освободиться и зажиточный крестьянин, которому предоставлялось право нанять вместо себя «охотника». В преобразованной армии солдат подвергали усиленной военной муштре; широко было распространено сечение розгами. Число офицеров сильно возросло. Как и до реформы, офицерские кадры состояли преимущественно из дворян с ничтожной прослойкой выходцев из буржуазии. Для подготовки офицерского состава в Вене была основана Военная академия — так называемый Терезианум (по имени Марии Терезии). К 80-м годам ХVIII в. численность австрийской армии была доведена до 278 тыс. человек, т. е. значительно превосходила численность прусской армии.

Правительство уделило также очень большое внимание финансовой реформе. Стремясь увеличить налоговые поступления, Мария Терезия издала закон о всеобщем подоходном налоге, от которого не были освобождены дворянство и церковь. Одновременно в тех же фискальных целях была проведена всеобщая перепись населения, положено начало статистическому учету земель, скота и прочего движимого н недвижимого имущества. В 1775 г. были уничтожены многие внутренние торговые пошлины, тогда как пошлины, которыми облагалась внешняя торговля, были увеличены. И Мария Терезия и Иосиф II последовательно применяли принцип меркантилизма, устанавливая высокие пошлины на иностранные промышленные изделия и низкие на импортное сырье. Вывоз за границу таких видов промышленного сырья, как лен, шерсть, металлы, был полностью запрещен.

В целях поощрения промышленности правительство «просвещенного абсолютизма» освобождало от уплаты налогов новые промышленные заведения на срок до десяти лет. Для подготовки квалифицированных рабочих были созданы технические и ремесленные школы; для подготовки инженерно-технического состава в Вене были организованы Горная академия, Торговая академия, специальные технические и сельскохозяйственные училища.

Большое место в мероприятиях Марии Терезии и Иосифа II занимали судебные реформы. Они ограничили сеньоральный произвол в отношении крестьян. Судебные функции были объявлены исключительной прерогативой государства. Были разработаны новые уголовный и гражданский кодексы (1768 г.), отменены судебные пытки (1776 г.), ограничено применение смертной казни. Заключенных в тюрьмы преступников принуждали к работе в ремесленных мастерских или мануфактурах.

В это время в Австрии было положено также начало светскому низшему и среднему общему образованию. Университет в Вене, ранее находившийся целиком под влиянием и контролем католической церкви, был реорганизован и получил светский характер.

Частью еще при Марии Терезии, а особенно при Иосифе II, в Австрии был проведен ряд мер, значительно ограничивших привилегии католической церкви: закрыты многочисленные монастыри, проведена частичная секуляризация церковных земель, иезуиты изгнаны из австрийских владений. С другой стороны, были отменены законы о преследовании протестантов (в частности, «чешских братьев» и др.) и протестантские общины получили свободу религиозного культа. Управление католической церковью в габсбургских землях, в частности использование церковью своих доходов, было поставлено под контроль чиновников. Несмотря на эти меры по ограничению привилегий католической церкви как особой корпорации, она продолжала оставаться в Австрийской монархии большой силой. Подчиняя себе церковь, правительство стремилось возможно шире использовать в своих интересах ее материальные ресурсы и ее идеологическое влияние на массы.

Реформы Марии Терезии и Иосифа II нисколько не ослабили национальных противоречий Габсбургской монархии. Наоборот, они еще более обострили их, ухудшая правовое положение не немецких национальностей. Принудительное введение немецкого языка в качестве единого государственного языка во всех провинциях, предпочтение лицам немецкого происхождения при поступлении на военную и гражданскую службу, отмена местных (провинциальных) привилегий и особенностей в области суда, управления и налогов, поощрение роста немецкого дворянского землевладения и немецкого капитала в зависимых землях — все это заставляло чехов и других славян, а также венгров, итальянцев и прочие народности еще сильнее ощущать свое неполноправное положение. В конечном итоге политика централизации, составлявшая сущность реформ Марии Терезии и Иосифа II, не только не смогла преодолеть децентрализаторских тенденций, обусловленных наличием многочисленных национальностей, но даже усиливала центробежные силы. Этому способствовало и складывание в Габсбургской монархии, в условиях начавшегося перехода всей страны от феодализма к капитализму, буржуазных наций с их собственными национальными культурами. К концу XVIII в. национальные противоречия стали главным источником слабости Австрийского государства.

Реформы Марии Терезии и Иосифа II не разрешили аграрного вопроса. Крепостное право сохранилось в подавляющем большинстве габсбургских земель. Правительственные мероприятия по этому вопросу носили нерешительный, компромиссный характер (освобождение крестьян в ряде земель от личной зависимости и др.), но даже в такой умеренной форме они встретили резкую оппозицию со стороны дворянства и на деле остались нереализованными.

Культура

В XVIII в. Австрия заняла ведущее место в развитии музыкальной культуры. Европейская опера в итоге двухвекового развития достигла вершины в творчестве венских композиторов — Христофа Виллибальда Глюка (1714 — 1782) и Вольфганга Амедея Моцарта (1756 — 1791). Классический симфонизм и классическая камерная музыка были созданы австрийским композитором Йозефом Гайдном (1732—1809) и гениальным Моцартом.

Когда говорят о классическом стиле в музыке (в смысле определенного направления, наряду с романтизмом, импрессионизмом и т. п.), имеют в виду прежде всего венскую классическую школу, представленную именами Гайдна и Моцарта, а в XIX в.— Бетховеном. К этой школе во многом примыкал и Глюк.

В других областях культуры Австрия XVIII в. внесла меньший вклад, хотя в этот период не остались в стороне от общего развития и австрийская литература, театр, изобразительные искусства, научная мысль и практическая медицина. В области медицины важное значение имело введение в 1761 г. венским врачом Л. Ауенбруггером перкуссии — метода исследования внутренних органов больного путем постукивания по телу, дающего звуковой показатель. К двум старым австрийским университетам, существовавшим с 1365 г. в Вене и с 1585 г. в Граце, присоединился в 1677 г. новый университет в Инсбруке. В XVIII в. получила значительное развитие журналистика. С 1724 г. начал выходить официальный орган — «Венская газета»; появился венский юмористический листок «Шпацфогель». В австрийскую литературу и журналистику проникают идеи Просвещения. Наряду с распространением сентиментальной поэзии входит в моду пародийная литература, подвергающая осмеянию поэтические формы классицизма.

Большое место в духовной жизни Австрии занимал театр. В XVII в. театр и драматическая литература находились под влиянием иезуитов. Но сначала нового столетия в театральном искусстве и драматургии усиливаются реалистические тенденции, главным образом под воздействием народного театра. Наиболее яркое выражение они получили в деятельности Йозефа Антона Страницкого (1676—1727), чеха по происхождению, выдающегося актера и драматурга, руководителя труппы, ставшей после 1712 г. первым стационарным народным театром Вены.

В придворном театре Вены господствовала итальянская опера. Здесь созрел законченный тип пышного декоративного музыкального спектакля в стиле барокко на мифологический сюжет. Этот тип театрального представления стал образцом для всех европейских придворных оперных сцен XVIII в. В этом столетии в Вене работают многие прославленные итальянские художники — композиторы, певцы, инструменталисты, балетмейстеры, знаменитые либреттисты итальянской оперы-серпа (большой, «серьезной» оперы) — Апостоло Дзено и Пьетро Метастазио, виднейший представитель семьи театральных художников и архитекторов — Фернандо Галли-Бибиена.

Период «просвещенного абсолютизма» ознаменовался открытием в Вене Бург-театра (1748 г.), в котором наряду с иностранными, преимущественно итальянскими, труппами начали выступать австрийские драматические актеры, а также учреждением «Национального зингшпиля» (1778 г.), где исполнялись музыкальные пьесы типа комической оперы. Однако развитие национальной драматургии тормозилось зависимостью театра от вкусов императорского двора и аристократии, и лишь спустя десятилетия Бургтеатр вырос в крупнейший центр драматического искусства Австрии.

С начала XVIII в. Вена обрастает широким поясом дворцов аристократии, отличающихся своеобразной элегантной архитектурой; среди них — дворец Шёнбрунн, построенный Фишером фон Эрлахом (1656—1723), дворцы Бельведерского парка (архитектор Лукас Гильдебрандт, 1668—1745). Получает значительное развитие декоративная скульптура, скульптурные портреты, декоративная живопись, пейзаж.

Но все эти успехи затмила мировая слава музыкального искусства Австрии. Эта слава была выстрадана великими венскими композиторами. Их жизнь была нелегкой, их творческая деятельность встречала препятствия, им приходилось отстаивать свои художественные идеалы в упорной борьбе с консервативными вкусами придворной камарильи и клерикальных кругов. Глюк, начавший в Вене реформу оперы и балета (оперы «Орфей и Эвридика» — 1762 г., «Альцеста» — 1767 г., «Парис и Елена» — 1770 г., балет «Дон Жуан» — 1761 г.), не встретил здесь поддержки и вынужден был перенести свою деятельность в Париж. Гайдн почти 30 лет служил капельмейстером у венского магната Эстергази и страдал из-за своего подневольного положения. Лучшие свои симфонии он создал в Париже и Лондоне; в Англии под впечатлением услышанных им ораторий Генделя зародился и его новый ораториальный стиль.

Трагически сложилась судьба Моцарта. После нескольких лет унизительной зависимости от зальцбургского архиепископа он поселился в Вене как независимый, но материально совершенно необеспеченный художник. Ему пришлось испытывать материальную нужду, и он умер совсем еще молодым в полном расцвете творческих сил.

Искусство Глюка, Гайдна и Моцарта — выходцев из народа — проникнуто глубоко демократическим духом и отражает прогрессивные гуманистические идеи эпохи Просвещения.

Принципы оперной реформы Глюка сформировались под прямым воздействием социальных воззрений эпохи Просвещения и были родственны многим важнейшим положениям эстетики Дидро, Винкельмана и Лессинга. Глюк является создателем новой музыкальной трагедии, в которой античные образы служили формой для выражения идеалов гражданской и нравственной доблести. Простота и правдивость, драматизм, идейная устремленность, цельность художественного замысла — таковы основы его оперного стиля, получившего завершение в парижский период его творчества («Ифигения в Авлиде», «Армида», «Ифигения в Тавриде»).

Музыка Гайдна непосредственно связана с народным творчеством: в ней использованы мелодии, интонации, ритмы народных песен и танцев различных национальностей Австрийской монархии. Гайдн поднял симфонию, а также важнейшие жанры камерной музыки (квартеты, трио, сонаты) на высшую ступень классического искусства и одновременно демократизировал их, сделал общедоступными. Музыке Гайдна присущи жизнерадостность, естественность, образность, юмор, близость к народному быту. Апофеозом крестьянскому труду и гимном природе явилась его живописная оратория «Времена года» (1801 г.).

Моцарт — универсальная музыкальная натура. Создатель лучших симфоний XVIII в. — соль минор и до мажор («Юпитер»), основоположник фортепианного концерта современного типа, автор непревзойденного «Реквиема», богатых по содержанию квинтетов, квартетов, оркестровой музыки, Моцарт явился одновременно крупнейшим музыкальным драматургом. На основе прежних типов комической, серьезной и сказочной оперы Моцарт создал новые оперные жанры реалистического стиля — оперу-комедию («Свадьба Фигаро», 1786 г.), оперу-драму («Дон Жуан», 1787 г.) и философскую оперу-сказку («Волшебная флейта», 1791 г.).

У Моцарта была заветная мысль: создать национальный оперный театр. Господство итальянской оперы вынуждало композитора пользоваться для большинства своих опер, в том числе для «Свадьбы Фигаро» и «Дон-Жуана», итальянскими либретто, не он хотел утвердить музыкальный театр на родном яеыке. «И как любили бы меня, если б я помог подняться немецкой национальной сцене в области музыки!» — говорит он в одном из своих писем к отцу. С презрением и гневом Моцарт писал об аристократии, чуждой национального достоинства и преклоняющейся перед иноземной модой. Своей последней оперой «Волшебная флейта» он внес неоценимый вклад в создание немецкого оперного искусства.

В конце XVIII в. в Вене начал работав Людвиг ван Бетховен. Его героический музыкальный стиль — отражение революционной эпохи и принадлежит новому, XIX столетию.

Всемирная история. Энциклопедия. — М.: Государственное издательство политической литературы.

.

1956—1565.

Австрия в 18 веке.

На протяжении 1700-х годов Австрия пережила суровые военные испытания, добилась новых вершин могущества и престижа и достигла значительных успехов в области культуры.

Вначале перспективы для развития представлялись отнюдь не блестящими. Удача отвернулась от императора Карла VI (правил в 1711–1740). Не имея наследников мужского пола, он опасался, что многонациональное государство после его смерти погрузится во внутренние конфликты или будет расчленено зарубежными державами. Чтобы избежать этого, двор вступил в переговоры с земельными сеймами и иностранными государствами с целью добиться признания наследницей престола дочери Карла, Марии Терезии.

Этим усилиям вначале сопутствовал успех. Официальный документ, известный под названием Прагматической санкции 1713, предусматривал, что все владения Габсбургов должны будут оставаться неделимыми на все времена и передаваться по старшинству. Однако при утверждении этого решения сеймы Чехии и венгерских земель дали понять, что если династия Габсбургов угаснет, то они смогут избрать себе другой правящий дом.

Императрица Мария Терезия (правила в 1740–1780).

В соответствии с Прагматической санкцией 1713, Мария Терезия взошла на австрийский престол (1740). Тяжелое бремя ответственности легло на плечи 23-летней императрицы. Король Фридрих II Прусский немедленно предъявил претензии на большую часть процветающей провинции Силезии, входившей в Чешское королевство.

Прусский монарх не признал права Марии Терезии на наследство Карла VI и заявил о намерении освободить от католической Австрии половину силезского населения, которая исповедовала протестантизм. Король Пруссии напал на Силезию без какого-либо формального повода или объявления войны, что противоречило принятым международными нормам. Так началась продолжительная борьба между Пруссией и Австрией за господство в Центральной Европе, которая закончилась окончательным военным разгромом Австрии в 1866. В атаке на владения Габсбургов приняли участие Франция и ряд небольших немецких княжеств, стремившихся расширить свои владения.

Неподготовленная к войне и хуже вооруженная Австрия легко уступила стремительному натиску врага. Временами стало казаться, что монархия распадается. Упрямая и смелая, Мария Терезия сделала решительный шаг, обратившись к своим венгерским подданным за помощью. В ответ на обещания реальных уступок венгерские магнаты продемонстрировали свою лояльность, но их помощь оказалась недостаточной. В 1742 большая часть Силезии отошла к Пруссии. Несмотря на неоднократные попытки Австрии вернуть утерянную провинцию, Пруссия владела этой землей вплоть до окончания Второй мировой войны.

Стремясь улучшить международное положение страны, императрица заключала династические браки своих детей (тех из 16, кто достиг зрелости). Так, Мария Антуанетта стала невестой наследника престола Франции, будущего короля Людовика XVI.

Благодаря бурным политическим событиям в Европе Австрия сделала ряд территориальных приобретений. В начале столетия были присоединены Испанские Нидерланды (нынешняя Бельгия), которые оставались своего рода колонией вплоть до 1797. Были приобретены богатые провинции в Италии: Тоскана, большая часть Ломбардии, Неаполь, Парма и Сардиния (последние три удерживались Австрией недолго).

Во многом вопреки моральным убеждениям Марии Терезии, хотя и в соответствии с желаниями ее сына Иосифа, Австрия примкнула к России и Пруссии в первом разделе Польши (1772) и получила княжества Освенцимское и Заторское, южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, Русское (без Холмской земли) и Белзское воеводства. На этой территории проживало около миллиона человек, имелись плодородные земли и соляные шахты. 23 года спустя под властью Австрии оказалась еще одна часть Польши, с ее древней столицей Краковом. Были выдвинуты также притязания на северную часть Молдовского княжества к юго-востоку от Галиции. Этот район контролировался турками; в 1775 он был включен в состав государства Габсбургов под названием Буковина.

Внутренние реформы.

Были предприняты меры по совершенствованию механизма государственного управления в Австрии и Чехии, укреплению единства и стабильности провинций, преодолению хронического финансового дефицита и улучшению состояния экономики в целом. Во всех этих сферах образцом и вдохновляющим примером служила Пруссия. В Австрии сочли, что модернизация повысит военную мощь государства, подтвердит притязания Австрии на статус великой державы и подготовит путь к ослаблению мощи короля Пруссии Фридриха.