Содержание

- Краткое содержание сказки

- В чём смысл и познавательность истории

- Какие уроки преподаёт читателю автор

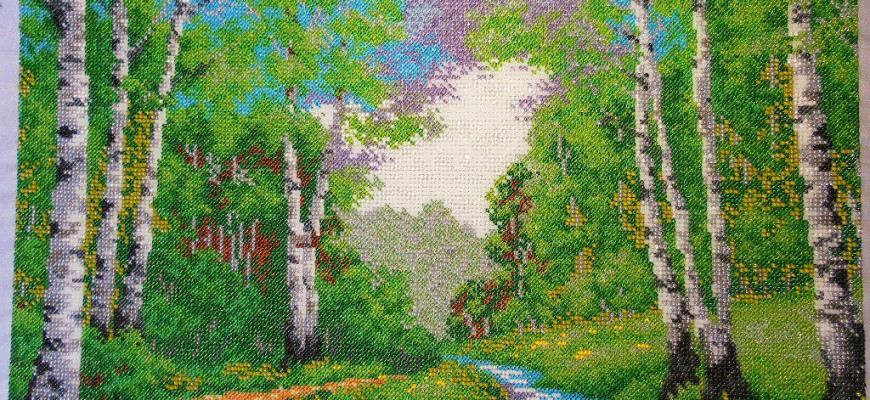

Известный советский писатель и драматург, автор современных сказок Е. А. Пермяк (1902-1982) в рассказе «Берёзовая роща», используя приёмы аллегории и иносказания, иллюстрирует борьбу людей за «место под солнцем».

Краткое содержание сказки

Ярко и образно автор описывает зарождение и развитие исконно русского дерева, царицы лиственного леса ‒ белоствольной красавицы-берёзки. Сначала это семена, которые осенью уронила в землю мать-берёза. По весне ‒ маленькие и слабые проростки. Проспав зиму под снежным одеялом, они почувствовали тепло и протянули к солнцу первые побеги. На следующий год на опушке уже красовались крохотные деревца. Постепенно они окрепли, подросли и превратились в молодой березняк. А через несколько лет на этом месте стояла зелёная и красивая, ровная и густая, разговорчивая и дружная роща.

Суть сказки в том, что всё это время её главным героиням приходилось нелегко. Берёзки прорастали в окружении высоких и плотных зарослей других растений. Темновато им было в густом репейнике, тесновато ‒ в быстро разрастающемся крапивнике. Да и сами соседи будущих деревьев оказались недоброжелательными. Они говорили колкости, насмехались над cлабыми и робкими побегами, обижали их:

- Высокомерный Репейник считал, что выживают лишь такие сильные, как он, а хилые всходы всё равно сгниют.

- Дерзкая и нахальная Крапива не давала никому места, обрекая берёзовые ростки на засыхание.

- Поддерживая этих злюк, им вторили зловедные местные лесные жители. Ядовито шипела Гадюка, предрекая молодым деревцам скорую погибель. Вечно поддакивающая змее Жаба желала «недокормышам» сгинуть.

Но крохотные Берёзки слушали колкости и обидные слова и молчали. Они никак не реагировали на издёвки, не отчаивались, а продолжали расти, сколько сил хватало. И вскоре им удалось возвыситься над своими обидчиками. Берёзы переросли репейник и крапивник и превратились в стройные красивые деревья. Далеко внизу, у их корней остались ползать и прыгать шипящие и квакающие лесные «гады».

В чём смысл и познавательность истории

Подчеркивая несгибаемый дух и целеустремлённость Берёзок, писатель отмечает, что они росли, несмотря на колкости, насмешки и устрашения враждебно настроенных соседей. Робкие всходы сумели многое преодолеть, из тесноты и темноты пробивались к свету, упорно боролись за своё место под солнцем.

Смысл концовки сказки Пермяка состоит в том, что в уютной и приветливой Берёзовой Роще, которая выросла за несколько лет, нашлось место всем недобрым персонажам. Год от года Репейник и Крапива разбрасывают здесь свои семена и поднимают новую поросль. Хорошо живётся под берёзовыми ветвями Гадюке и Жабе: в жару они могут в тени и прохладе укрыться от солнца, с наступлением холодов ‒ согреться в опавшей листве.

Рассказчик ‒ ученый старик с завода, от имени которого ведётся повествование ‒ заканчивает свою историю словами о том, что когда пришла пора и роща зазеленела в полную силу, никому даже в голову не взбрело называть её репейной или крапивной.

Какие уроки преподаёт читателю автор

На примере того, как в природе, несмотря ни на что, из небольших побегов вырастают стойкие и живучие деревья, писатель Е. А. Пермяк поднимает важные философские вопросы:

- как научиться не зависеть от мнения других людей?

- как не принимать близко к сердцу обидные высказывания?

- как противостоять злобе и зависти окружающих?

- как преодолеть негативное воздействие злословов и ненавистников?

Сказка «Берёзовая роща» учит тому, что зависть и злоба не имеют никакой силы и влияния, если на них не обращать внимания. Ядовитые замечания, подобные шипениям Гадюки, и напрасные, словно кваканье Жабы, высказывания следует попросту игнорировать. А людей, которые пытаются нас принизить, надо «перерасти», как это сделали Берёзы по отношению к Репейнику и Крапиве.

Человек должен верить в себя, никогда не сдаваться и твёрдо идти к поставленной цели, парируя «выпады» злопыхателей. Что бы ни происходило вокруг, важно не сбиться с намеченного пути. Не зря известная мудрость гласит: «Собака лает ‒ караван идёт».

Автор повествования призывает читателя с добротой, уважением, взаимопониманием и терпимостью относиться друг к другу. Надо жить в добре, мире и согласии и помнить главный принцип сосуществования в коллективе: «Мы разные, но мы вместе».

1

Пермяк «Березовая роща»: краткое содержание какое?

Сказка Евгения Пермяка «Березовая роща» краткое содержание.

Зачем Пермяк сочинил сказку «Березовая роща».

1 ответ:

2

0

Сказка Пермяка рисует картину зарождения и последующего роста берез. Сначала это упавшие на землю осенью семена, проспавшие под снегом зиму, а весной проросшие. Затем это маленькие росточки среди высокого репейника и крапивы. Трудно им приходилось: мало солнечного света, тесно, да еще постоянные насмешки и злопыхательство со стороны соседей. Издевались над слабыми березовыми ростками и змеи, и жабы, скорую гибель им предрекали.

А крохотные березки, слыша все это, молча продолжали расти. И через несколько лет переросли крапиву и репейник, пробились к солнцу. А потом выросли в красивую и сильную березовую рощу.

Этой сказкой автор показал, как важно настойчиво идти к своей цели, не обращая внимания на чужое нелестное мнение, на чью-то злобу, на помехи. Маленькие березки смогли преодолеть все это. Могут и люди.

Читайте также

«Мама и мы», Пермяк, краткое содержание для читательского дневника:

Дети задержались до допоздна в школе и отправились домой в сильный снег. Но постепенно снег превратился в метель и тогда старший мальчик Коля принял решение закопаться в снег. Они вырыли колодец, залезли все туда и до утра рассказывали сказки. Утром, когда они выбрались из снежного плена Коля прибежал домой вперед своего младшего брата Феди. Мама вела себя как обычно. Тогда мальчик подумал, что она их не любит. Но позже бабушка рассказала Коле, что всю ночь мама икала детей с собаками, ревела «белугой» и даже обморозила колени. Тогда парень понял, что мама их очень любит, просто не хочет, чтобы они выросли и зазнавались. Мама учила ребят как можно меньше рассказывать о себе.

Зависть.

Краткий пересказ этого произведения Юрия Карловича Олеши, может быть представлен в следующем виде.

Абсолютно здоровый и счастливый человек Бабичев, подбирает пьяного человека, которого выгнали на улицу за грубые высказывания. Он, на время, пока не вернётся его приёмный сын Володя Макаров, предоставляет Кавалерову кров, пищу и работу.

Но неблагодарный спасённый Кавалеров, страшно завидует своему спасителю, считая что тот этого не заслуживает.

Кавалеров решает уйти с квартиры и пишет обидное письмо Бабичеву. Когда Кавалеров собирает свои вещи, возвращается приёмный сын Володя.

Кавалеров решает не оставлять письмо, но обнаруживает, что взял чужое письмо. Тогда он возвращается, чтобы попросить прощения, но опять начинает клеветать и Бабичев выгоняет его.

Кавалеров связывается с Иваном Бабичевым и, при общении с ним узнаёт, жизнь у того сложилась неудачно. При этом, Иван рассказывает о созданной им машине.

Когда Кавалеров приходит к Анечке Прокопович, та приводит его в бешенство, сравнивая со своим покойным мужем и Кавалеров ударяет её и убегает.

Кавалеров думает, что может начать жизнь заново, но возвратившись к вдове, встречает там Ивана, который предлагает ему выпить за равнодушие.

По сути, это роман о неудачнике, озлобившемся человеке, не нашедшего своего места в новом мире.

Сказка про водяных Карела Чапека немного необычная. Это разговоры и воспоминания водяных о том, какая прежде была жизнь. Вот ее краткое содержание:

Водяные обитают повсюду, они настоящие. Один даже зуб приходил вырывать, расплатился за услугу форелью. Многие из водяных живут под мельницей, имеют коней: кто больше, кто меньше. Оттого мельница и работает.

Когда бывает паводок, 1-2 раза за год водяные собираются на конференцию — поговорить. На этот раз они обсуждали, что многие водяные сменили профессию. Их работа обязательно должна быть как-то связана с водой, поэтому они то водопроводы чинят, то минеральную воду продают. Подойдет им работа проводника или на заводе — тут тоже «вод» есть.

Вспоминали водяные, как вода была немая. Говорить ее (журчать, реветь, бурлить) научил Арин — его песня проходила сквозь воду и та научилась говорить.

Еще вспоминали про любовь Кваквакоакса к красавице Куакуакунке. На пожелала, чтоб тот подарил ей небо — синеву. Тот посадил ее на спину и подпрыгнул высоко-высоко. Та увидела, что вводе отражается небо и решила, что возлюбленный ей таким образом подарил небо. С тех пор у них много лягушат народилось. Вот такие разговоры ведут водяные, пока проходящий мимо человек не решит, что это лягушки квакают и не вспугнет их.

Сорока и заяц.

С содержанием этого совсем короткого сказочного рассказа Николая Сладкова можно ознакомиться ниже.

Как видим, рассказ построен в форме диалога сороки и зайца. Сорока спрашивает трусливого у зайца, насколько ему могут помочь различные органы других животных (лисьи зубы, волчьи ноги, рысьи когти).

А заяц сокрушённо отвечает, что это ему не поможет, поскольку душа-то у него всё-равно заячья.

Видимо, главной мыслью этого произведения можно считать, что никакие ухищрения не могут помочь в изменении качеств, которыми наделила сама природа.

Применительно к человеку, можно сказать, что сколько его не вооружай, он не станет героем, а останется трусом, если у него такая природа.

Очень милый рассказ Геннадия Снегирева «Верблюжья варежка» повествует о мальчике, которого не пускали гулять без варежек. Мальчик оказался находчивым. Краткое содержание рассказа:

Стоит зима, мороз лютует, мальчика не пускают на улицу без варежек. Мама связала уже 1,5 варежки, на этом нитки закончились.

Тут к маме пришел дворник дядя Федя и рассказал про дрова, что привезли на верблюдах. Пока мама смотрела и выбирала дрова, мальчик решил настричь шерсти с верблюда себе на варежку.

Он залез на верблюда, настриг полный карман шерсти. В знак благодарности мальчик принес животному кусочек посоленного хлеба. Мама сначала отругала мальчика за то, что тот вышел на улицу без шапки. А потом села прясть нитки из верблюжьей шерсти и довязывать варежку.

Если совсем кратко для читательского дневника:

- Мальчика не пускают на улицу без варежек.

- У мамы закончились нитки.

- Привезли дрова на верблюдах.

- Мальчик стрижет верблюда.

- Он угощает животное хлебом.

- Мама довязывает овечьи варежки верблюжьей шерстью.

- Мальчик смотрит на свою верблюжью варежку и вспоминает этот случай.

Вот как заканчивается рассказ:

Главная мысль рассказа в том, что нужно быть находчивым и благодарным. Мальчик не стал ждать, пока мама раздобудет у тети Даши ниток, а постриг немного шерсти с верблюда. Мальчик не забыл поблагодарить животное за такой «подарок» и угостил его хлебом.

Обновлено: 10.01.2023

Сказка Евгения Пермяка «Березовая роща» краткое содержание.

Зачем Пермяк сочинил сказку «Березовая роща».

Сказка Пермяка рисует картину зарождения и последующего роста берез. Сначала это упавшие на землю осенью семена, проспавшие под снегом зиму, а весной проросшие. Затем это маленькие росточки среди высокого репейника и крапивы. Трудно им приходилось: мало солнечного света, тесно, да еще постоянные насмешки и злопыхательство со стороны соседей. Издевались над слабыми березовыми ростками и змеи, и жабы, скорую гибель им предрекали.

А крохотные березки, слыша все это, молча продолжали расти. И через несколько лет переросли крапиву и репейник, пробились к солнцу. А потом выросли в красивую и сильную березовую рощу.

Этой сказкой автор показал, как важно настойчиво идти к своей цели, не обращая внимания на чужое нелестное мнение, на чью-то злобу, на помехи. Маленькие березки смогли преодолеть все это. Могут и люди.

«Мама и мы», Пермяк, краткое содержание для читательского дневника:

Дети задержались до допоздна в школе и отправились домой в сильный снег. Но постепенно снег превратился в метель и тогда старший мальчик Коля принял решение закопаться в снег. Они вырыли колодец, залезли все туда и до утра рассказывали сказки. Утром, когда они выбрались из снежного плена Коля прибежал домой вперед своего младшего брата Феди. Мама вела себя как обычно. Тогда мальчик подумал, что она их не любит. Но позже бабушка рассказала Коле, что всю ночь мама икала детей с собаками, ревела «белугой» и даже обморозила колени. Тогда парень понял, что мама их очень любит, просто не хочет, чтобы они выросли и зазнавались. Мама учила ребят как можно меньше рассказывать о себе.

Краткий пересказ этого произведения Юрия Карловича Олеши, может быть представлен в следующем виде.

Абсолютно здоровый и счастливый человек Бабичев, подбирает пьяного человека, которого выгнали на улицу за грубые высказывания. Он, на время, пока не вернётся его приёмный сын Володя Макаров, предоставляет Кавалерову кров, пищу и работу.

Но неблагодарный спасённый Кавалеров, страшно завидует своему спасителю, считая что тот этого не заслуживает.

Кавалеров решает уйти с квартиры и пишет обидное письмо Бабичеву. Когда Кавалеров собирает свои вещи, возвращается приёмный сын Володя.

Кавалеров решает не оставлять письмо, но обнаруживает, что взял чужое письмо. Тогда он возвращается, чтобы попросить прощения, но опять начинает клеветать и Бабичев выгоняет его.

Кавалеров связывается с Иваном Бабичевым и, при общении с ним узнаёт, жизнь у того сложилась неудачно. При этом, Иван рассказывает о созданной им машине.

Когда Кавалеров приходит к Анечке Прокопович, та приводит его в бешенство, сравнивая со своим покойным мужем и Кавалеров ударяет её и убегает.

Кавалеров думает, что может начать жизнь заново, но возвратившись к вдове, встречает там Ивана, который предлагает ему выпить за равнодушие.

По сути, это роман о неудачнике, озлобившемся человеке, не нашедшего своего места в новом мире.

Сказка про водяных Карела Чапека немного необычная. Это разговоры и воспоминания водяных о том, какая прежде была жизнь. Вот ее краткое содержание:

Водяные обитают повсюду, они настоящие. Один даже зуб приходил вырывать, расплатился за услугу форелью. Многие из водяных живут под мельницей, имеют коней: кто больше, кто меньше. Оттого мельница и работает.

Когда бывает паводок, 1-2 раза за год водяные собираются на конференцию — поговорить. На этот раз они обсуждали, что многие водяные сменили профессию. Их работа обязательно должна быть как-то связана с водой, поэтому они то водопроводы чинят, то минеральную воду продают. Подойдет им работа проводника или на заводе — тут тоже «вод» есть.

Вспоминали водяные, как вода была немая. Говорить ее (журчать, реветь, бурлить) научил Арин — его песня проходила сквозь воду и та научилась говорить.

Еще вспоминали про любовь Кваквакоакса к красавице Куакуакунке. На пожелала, чтоб тот подарил ей небо — синеву. Тот посадил ее на спину и подпрыгнул высоко-высоко. Та увидела, что вводе отражается небо и решила, что возлюбленный ей таким образом подарил небо. С тех пор у них много лягушат народилось. Вот такие разговоры ведут водяные, пока проходящий мимо человек не решит, что это лягушки квакают и не вспугнет их.

С содержанием этого совсем короткого сказочного рассказа Николая Сладкова можно ознакомиться ниже.

Как видим, рассказ построен в форме диалога сороки и зайца. Сорока спрашивает трусливого у зайца, насколько ему могут помочь различные органы других животных (лисьи зубы, волчьи ноги, рысьи когти).

А заяц сокрушённо отвечает, что это ему не поможет, поскольку душа-то у него всё-равно заячья.

Видимо, главной мыслью этого произведения можно считать, что никакие ухищрения не могут помочь в изменении качеств, которыми наделила сама природа.

Применительно к человеку, можно сказать, что сколько его не вооружай, он не станет героем, а останется трусом, если у него такая природа.

Очень милый рассказ Геннадия Снегирева «Верблюжья варежка» повествует о мальчике, которого не пускали гулять без варежек. Мальчик оказался находчивым. Краткое содержание рассказа:

Стоит зима, мороз лютует, мальчика не пускают на улицу без варежек. Мама связала уже 1,5 варежки, на этом нитки закончились.

Тут к маме пришел дворник дядя Федя и рассказал про дрова, что привезли на верблюдах. Пока мама смотрела и выбирала дрова, мальчик решил настричь шерсти с верблюда себе на варежку.

Он залез на верблюда, настриг полный карман шерсти. В знак благодарности мальчик принес животному кусочек посоленного хлеба. Мама сначала отругала мальчика за то, что тот вышел на улицу без шапки. А потом села прясть нитки из верблюжьей шерсти и довязывать варежку.

Если совсем кратко для читательского дневника:

- Мальчика не пускают на улицу без варежек.

- У мамы закончились нитки.

- Привезли дрова на верблюдах.

- Мальчик стрижет верблюда.

- Он угощает животное хлебом.

- Мама довязывает овечьи варежки верблюжьей шерстью.

- Мальчик смотрит на свою верблюжью варежку и вспоминает этот случай.

Вот как заканчивается рассказ:

Главная мысль рассказа в том, что нужно быть находчивым и благодарным. Мальчик не стал ждать, пока мама раздобудет у тети Даши ниток, а постриг немного шерсти с верблюда. Мальчик не забыл поблагодарить животное за такой «подарок» и угостил его хлебом.

Сказка Пермяка рисует картину зарождения и последующего роста берез. Сначала это упавшие на землю осенью семена, проспавшие под снегом зиму, а весной проросшие. Затем это маленькие росточки среди высокого репейника и крапивы. Трудно им приходилось: мало солнечного света, тесно, да еще постоянные насмешки и злопыхательство со стороны соседей. Издевались над слабыми березовыми ростками и змеи, и жабы, скорую гибель им предрекали.

А крохотные березки, слыша все это, молча продолжали расти. И через несколько лет переросли крапиву и репейник, пробились к солнцу. А потом выросли в красивую и сильную березовую рощу.

Этой сказкой автор показал, как важно настойчиво идти к своей цели, не обращая внимания на чужое нелестное мнение, на чью-то злобу, на помехи. Маленькие березки смогли преодолеть все это. Могут и люди.

Смысл книги

Краткое содержание сказки

Ярко и образно автор описывает зарождение и развитие исконно русского дерева, царицы лиственного леса ‒ белоствольной красавицы-берёзки. Сначала это семена, которые осенью уронила в землю мать-берёза. По весне ‒ маленькие и слабые проростки. Проспав зиму под снежным одеялом, они почувствовали тепло и протянули к солнцу первые побеги. На следующий год на опушке уже красовались крохотные деревца. Постепенно они окрепли, подросли и превратились в молодой березняк. А через несколько лет на этом месте стояла зелёная и красивая, ровная и густая, разговорчивая и дружная роща.

Суть сказки в том, что всё это время её главным героиням приходилось нелегко. Берёзки прорастали в окружении высоких и плотных зарослей других растений. Темновато им было в густом репейнике, тесновато ‒ в быстро разрастающемся крапивнике. Да и сами соседи будущих деревьев оказались недоброжелательными. Они говорили колкости, насмехались над cлабыми и робкими побегами, обижали их:

В чём смысл и познавательность истории

Подчеркивая несгибаемый дух и целеустремлённость Берёзок, писатель отмечает, что они росли, несмотря на колкости, насмешки и устрашения враждебно настроенных соседей. Робкие всходы сумели многое преодолеть, из тесноты и темноты пробивались к свету, упорно боролись за своё место под солнцем.

Смысл концовки сказки Пермяка состоит в том, что в уютной и приветливой Берёзовой Роще, которая выросла за несколько лет, нашлось место всем недобрым персонажам. Год от года Репейник и Крапива разбрасывают здесь свои семена и поднимают новую поросль. Хорошо живётся под берёзовыми ветвями Гадюке и Жабе: в жару они могут в тени и прохладе укрыться от солнца, с наступлением холодов ‒ согреться в опавшей листве.

Рассказчик ‒ ученый старик с завода, от имени которого ведётся повествование ‒ заканчивает свою историю словами о том, что когда пришла пора и роща зазеленела в полную силу, никому даже в голову не взбрело называть её репейной или крапивной.

Какие уроки преподаёт читателю автор

На примере того, как в природе, несмотря ни на что, из небольших побегов вырастают стойкие и живучие деревья, писатель Е. А. Пермяк поднимает важные философские вопросы:

- как научиться не зависеть от мнения других людей?

- как не принимать близко к сердцу обидные высказывания?

- как противостоять злобе и зависти окружающих?

- как преодолеть негативное воздействие злословов и ненавистников?

Жил в нашем заводе учёный старик. Хорошо разговаривал. Легко. Начнёт как будто ни о чём, а кончит так, что задумаешься. К примеру, возьми его сказ про Берёзовую Рощу. Сколько раз ни прослушаешь, всякий раз новое в тех же словах услышишь.

Проверь, коли не веришь. Перескажу.

Отгорело жаркое летечко. Хлопотливая осень пожаловала и ну ветрами сдувать зелёное платье с берёз, семена из них вымолачивать да в сырую землю хоронить.

Отсеялась осень, поприкрыла жёлтым листом берёзовые семена, зиму кликать стала. А пока суд да дело, крапива с репейником тоже о своём роде-племени заботились. Тоже под листвяное одеяло семена высеяли.

Пришла зима, застлала белым пухом холодную землю, оборонила семена от лютых морозов: «Спите!»

Проспали семена до тёплых весенних дней и пошли в рост.

Репейник испокон веков цепкий, разбойник, живёхонько вымахал. Крепко уцепился за сырую землю. Глубоко корни пустил. Ну, а про Крапиву и говорить нечего. Дай только ей, хапуге, волю, она и на крыше дома вырастет, бессовестная.

Берёзовые семена тоже зелёную поросль дали. Хоть и не ах какую – не выше лесного ландыша, – всё же росточки о три листочка поднялись. Темновато им было в густом Репейнике, тесновато в Крапивнике, а что делать? Надо расти. На то им мать, старая Берёза, и жизнь дала.

– Засыхали бы уж вы лучше! – говорит Крапива.

– Всё равно сгинете, – поддакивает ей Репейник.

А Берёзки молчат, слушают да растут, сколько сил хватает.

Тогда Гадюка своё ядовитое слово вставила. Свою подлую змеиную мудрость стала выказывать:

– Миром всегда те правят, которые жгут да жалят.

И старая Жаба, которая тоже в крапивной тени от света пряталась, в угоду Змее подхалимно подквакнула:

– Засыхайте, берёзовые недокормыши! Короткая-то смерть лучше долгой бескормицы.

Так оно и шло. Их устрашали, а они росли. В тесноте, в темноте, в обиде. А годика так через три, через четыре Берёзки переросли Крапиву. Пробившись к солнышку, они перестали слушать зловредные слова. Знали, что теперь никакой Крапиве, никакому Репейнику не закрыть от них света и не отнять соки земли.

Шипи не шипи, квакай не квакай, а молодой Березняк растёт себе да растёт.

Много ли, мало ли лет прошло – зашелестела у всех на виду сильная Берёзовая Роща. Густая. Ровная. Зелёная. Разговорчивая. Дружная.

Само собой, какая хорошая Роща ни будь, без Крапивы дело не обходится. Росла в ней и Крапива. И Репейник рос. И Гадючки встречались. Жабы, само собой, тоже не перевелись. Что сделаешь? Только никто, если не считать самых пропащих, слепых да желчных, не называл эту Рощу репейной, крапивной, хотя они и произрастали в Роще.

Жабы да Змеи, само собой, инако судили. В свою чёрную дуду дудели. Ну, так ведь на то и зовутся они мерзостным словом «гады». Дальше Крапивы не видят, выше Репейника не глядят.

Читайте также:

- Иван гостиный сын краткое содержание

- В бианки лес зимой краткое содержание

- Стихи о гагарине для начальной школы

- Древние жители нашей родины 6 класс история россии пчелов краткое содержание

- Мопассан одиночество краткое содержание