25. Характеристика словесных методов

обучения

Данные методы занимают ведущее место в системе методов

обучения, позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию,

поставить перед обучаемым проблемы и указать пути их решения.

Словесные методы подразделяются на следующие виды:

рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

1. Метод рассказа предполагает устное

повествовательное изложение содержания учебного материала. С педагогической

точки зрения рассказ должен:

– обеспечивать идейно-нравственную направленность

преподавания;

– содержать только достоверные и научно

проверенные факты;

– включать достаточное количество ярких и

убедительных примеров, фактов;

– иметь четкую логику изложения;

– быть эмоциональным;

– быть доступным;

– отражать элементы личной оценки и отношения учителя

к излагаемым фактам, событиям.

2. Под объяснением следует

понимать словесное истолкование закономерностей, существенных свойств

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.

Объяснение – это монологическая форма

изложения.

Использование данного метода требует:

– точного и четкого формулирования задачи, сути

проблемы, вопроса;

– последовательного раскрытия

причинно-следственных связей, аргументации и доказательств;

– использования сравнения, сопоставления,

аналогии;

– привлечения ярких примеров;

– безукоризненной логики изложения.

3. Беседа – диалогический метод

обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной системы

вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение

ими уже изученного.

Виды бесед: вводные или вступительные, организующие

беседы; беседы-сообщения или выявления и формирования новых знаний

(эвристические); синтезирующие, систематизирующие или закрепляющие.

В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному

ученику (индивидуальная беседа) или учащимся всего класса (фронтальная

беседа).

Одной из разновидностей беседы является собеседование.

Успех проведения бесед во многом зависит от

правильности постановки вопросов, которые должны быть краткими, четкими,

содержательными.

4. Главное назначение учебной дискуссии в

процессе обучения – стимулирование познавательного интереса, вовлечение

учащихся в активное обсуждение разных научных точек зрения по той или иной

проблеме, побуждение их к осмысливанию различных подходов к аргументации чужой

и своей позиции. Перед проведением дискуссии необходима обстоятельная

подготовка учащихся как в содержательном, так и в формальном плане и наличие по

меньшей мере двух противоположных мнений по обсуждаемой проблеме.

5. Лекция – монологический способ

изложения объемного материала. Преимущество лекции – возможность обеспечить

законченность и целостность восприятия школьниками учебного материала в его

логических опосредованиях и взаимосвязях по теме в целом.

Школьная лекция может применяться также при повторении

пройденного материала (обзорная лекция).

6. Работа с учебником, книгой –

важнейший метод обучения.

Приемы самостоятельной работы с печатным источником:

конспектирование; составление плана текста; цитирование; аннотирование;

рецензирование; составление справки; составление матрицы идей – сравнительных

характеристик однородных предметов, явлений в трудах разных авторов.

Словесные

методы обучения К этой группе относятся

методы, которые реализуются преимущественно

через устную коммуникацию Основным их

элементом является слово, речь учителя

Рассказ

— монологический изложение учебного

материала, который используют для

последовательного и эмоционального

сообщения знаний

основном

в форме рассказа выкладывают описательный

учебный материал (о природных условиях,

факты, явления и т.д.)

Метод

рассказа имеет следующие приемы:

размышления учителя; акцентирование

внимания, анализ фактов, примеров;

объяснения отдельных связей изучаемых

Однако анализ фактов, связей и примеров

пи ид время рассказа обеспечивает

осознание учащимися основного содержания

учебного материала, то можно утверждать

о переходе этого приема в метод объяснения.

По

дидактическим целям выделяют несколько

видов рассказов:

-

—

рассказ-вступление,

«готовит» учащихся к восприятию

нового учебного материала, формирует

интерес и потребность в приобретении

новых знаний Этот вид рассказа

характеризуется относительной яркостью,

четкостью и эмоциональностью; -

—

рассказ-изложение,

в которой раскрывают содержание новой

темы Такому сообщению присущи четкая

логическая последовательность, выделение

основного, существенного, применения

иллюстраций и убедительных примеров;

‘ -

—

рассказ-обобщение,

которая предусматривает выделение

основных мыслей, формулирование выводов

и обобщений, постановку задач для

дальнейшей самостоятельной работы

Условиями

эффективного применения рассказа

является: наличие плана; логическая

последовательность, четкость и

доказательность; достоверность

содержания; образность и эмоциональность

изложения

Беседа

– это разговор

учителя с учениками, организуемый с

помощью тщательно продуманной системы

вопросов, постепенно подводящих учеников

к усвоению нового материала.

Этот

метод активизирует мышление учащихся,

является важным средством диагностики

усвоенных знаний, умений, способствует

развитию познавательных способностей,

создает условия для оперативного

управления процессом обучения время с

его целесообразно сочетать с рассказом,

лекцией, наглядными методами, которые

обеспечивают формирование целостной

системы знаний, ведь только с помощью

беседы невозможно сформировать

практические умения и навыки.

По

дидактическим целям беседы подразделяют

на следующие виды:

-

—

вступительные

(организационные),

к которым прибегают для подготовки

учащихся к восприятию нового материала; -

—

уведомительный,

используемые для сообщения новых

знаний; -

—

повторительно-обобщающие,

применяемые для обобщения и систематизации

полученных знаний; -

—

контрольно-коррекционные,

имеющие целью проверку усвоенных

знаний, уточнения и дополнения их новыми

фактами или положениями

Вопросы

беседы формулируют с соблюдением

следующих требований: вопросы должны

быть краткими и точными, логичными,

последовательными, способствовать

системному усвоению знаний, соответствовать

уровню развития учащихся и ставится

всем ученикам класс.

Для

того, чтобы урок был продуктивным, беседа

должна сочетаться с другими методами:

—

с рассказом учителя;

—

с наблюдениями в природе;

—

с работой с иллюстративным материалом,

географической картой;

—

с чтением текста учебника и т.д.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Методы обучения органически связаны и взаимно обусловлены формами организации учебной деятельности учащихся на уроке или любой другой формой обучения. Применительно к обучению форма — специальная конструкция процесса обучения. Характер этой конструкции обусловлен содержанием процесса обучения, методами, приемами, средствами, видами деятельности учащихся. Выделяют 3 основные формы организации учебной деятельности учащихся:

1) индивидуальная работа (работа по карточкам, работа с картой, работа у доски, заполнение таблиц, написание рефератов, докладов, работа с учебниками и т. д.).

2) фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант и т. д.).

3) групповая форма работы (деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо дифференцированное задание и выполняют его совместно; количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от трех до шести человек); при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой находились ученики разного уровня подготовки).

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся называется такой вид деятельности учителя и учащихся, когда все ученики одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, обсуждают, сравнивают и обобщают результаты ее. Учитель ведет работу со всеми одновременно, общается с учащимися непосредственно в ходе своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения учащихся в обсуждение рассматриваемых вопросов и т.д. Это способствует установлению особенно доверительных отношений и общения между учителем и учащимися, а также учащихся между собой, воспитывает в детях чувство коллективизма, позволяет учить их рассуждать и находить ошибки в рассуждениях своих товарищей по классу, группе, курсу обучения, формировать устойчивые познавательные интересы, активизировать их деятельность.

Методы обучения — Рассказ, объяснение, беседа

Методы обучения — это способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения, т.е. дидактических задач.

Наиболее ранней классификацией является деление методов обучения на методы работы учителя (рассказ, объяснение, беседа) и методы работы учащихся (упражнения, самостоятельная работа).

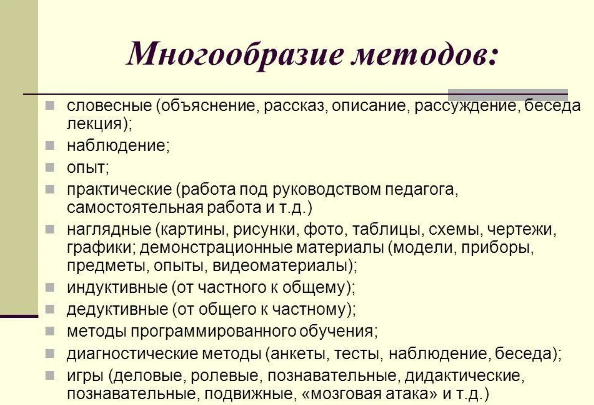

Распространенной является классификация методов обучения по источнику получения знаний. В соответствии с таким подходом выделяют:

а) словесные методы (источником знаний является устное или печатное слово);

б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия);

в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия).

Остановимся на этой классификации более подробно.

Словесные методы. Они занимают ведущее место в системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги — Я. А. Коменский, К.Д. Ушинский и др. — выступали против абсолютизации значения словесных методов, доказывали необходимость дополнения их наглядными и практическими методами. В настоящее время словесные методы нередко называют устаревшими, «неактивными». Между тем словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью слова учитель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства учащихся.

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

Рассказ. Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах обучения. Меняются лишь характер рассказа, его объем, продолжительность.

Объяснение. Под объяснением следует понимать истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. Объяснение — это монологическая форма изложения. К объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных наук, решении химических, физических, математических задач, теорем, при раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.

Беседа. Это дидактический метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. В зависимости от конкретных задач, содержания учебного материала, уровня творческой познавательной деятельности учащихся, места беседы в дидактическом процессе выделяют различные типы бесед: вводные, или вступительные, организующие беседы; беседы — сообщения или выявления и формирования новых знаний (сократические, эвристические); синтезирующие, систематизирующие, или закрепляющие, беседы.

Успех проведения беседы во многом зависит от правильности постановки вопросов. Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, сформулированными так, чтобы будили мысль ученика. Не следует ставить двойные, подсказывающие вопросы или наталкивающие на угадывание ответа, а также формулировать альтернативные вопросы, требующие однозначных ответов типа «да» или «нет».

Методы обучения — Дискуссия, лекция, работа с книгой

Дискуссия. Значительное место среди словесных методов обучения отводится учебной дискуссии. Главное ее назначение в процессе обучения — стимулировать познавательный интерес, вовлекать учащихся в активное обсуждение разных научных точек зрения по той или иной проблеме, побуждать их к осмысливанию различных подходов к аргументации чужой и своей позиций.

Учебная дискуссия частично может применяться в старших классах основной школы и в полную меру в классах полной средней школы, колледжах, вузах. Хорошо проведенная дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную ценность: учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнениями других.

Лекция. Это монологический способ изложения объемного материала. Лекция используется, как правило, в старших классах, колледжах, вузах и занимает весь или почти весь урок, учебное занятие. Преимущество лекции заключается в возможности обеспечить законченность и целостность восприятия обучающимися учебного материала в его логических опосредованиях и взаимосвязях по теме в целом. Актуальность использования лекции в современных условиях возрастает в связи с применением блочного изучения нового учебного материала по темам или крупным разделам.

Лекция может применяться также при повторении пройденного материала. Такие лекции называются обзорными. Проводятся они по одной или нескольким темам для обобщения и систематизации изученного материала.

Применение лекции как метода обучения в условиях современной школы позволяет значительно активизировать познавательную деятельность учащихся, вовлекать их в самостоятельные поиски дополнительной научной информации для решения проблемных учебно-познавательных задач, выполнения тематических заданий, проведения самостоятельных опытов и экспериментов, граничащих с исследовательской деятельностью. Именно этим объясняется тот факт, что в старших классах удельный вес лекции в последнее время стал возрастать.

Работа с книгой. Это важнейший метод обучения. В начальных классах работа с книгой осуществляется главным образом на уроках под руководством учителя. В дальнейшем школьники все больше учатся работать с книгой самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками. Основные из них:

— конспектирование — краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного. Конспектирование ведется от первого (от себя) или от третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность мышления;

— составление плана текста. План может быть простой и сложный. Для составления плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую часть;

— тезирование — краткое изложение основных мыслей прочтенного;

— цитирование — дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница);

— аннотирование — краткое, свернутое изложение содержания прочитанного без потери существенного смысла;

— рецензирование — написание краткого отзыва с выражением своего отношения о прочитанном;

— составление справки — сведений о чем-нибудь, полученных после поисков. Справки бывают статистические, биографические, терминологические, географические и т.д.;

— составление формально-логической модели — словесно-схематического изображения прочитанного;

— составление тематического тезауруса — упорядоченного комплекса базовых понятий по разделу, теме;

— составление матрицы идей — сравнительных характеристик однородных предметов, явлений в трудах разных авторов.

Наглядные и практические методы

Наглядные методы. Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т. п. В современной школе с этой целью широко используются экранные технические средства.

Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет возможности наглядных методов обучения.

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования. В настоящее время решается задача создания в школах кабинетов электронно-вычислительной техники, внедрения в учебный процесс компьютеров. Компьютеры позволяют учащимся наглядно увидеть в динамике многие процессы, которые раньше усваивались из текста учебника, дают возможность моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов в учебном процессе.

Практические методы. Эти методы обучения основаны на практической деятельности учащихся. К ним относятся упражнения, лабораторные и практические работы.

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического действия с целью овладения им или повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика упражнений зависят от особенностей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста обучающихся.

Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них учащиеся совершают умственную и практическую работу.

По степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений выделяют:

а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления — воспроизводящие упражнения;

б) упражнения по применению знаний в новых условиях — тренировочные упражнения.

Если при выполнении действий ученик про себя или вслух проговаривает, комментирует предстоящие операции, такие упражнения называют комментированными. Комментирование действий помогает учителю обнаруживать типичные ошибки, вносить коррективы в действия учеников.

Лабораторные работы. Это проведение учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или исследовательском плане.

Разновидностью исследовательских лабораторных работ могут быть длительные наблюдения учащихся за отдельными явлениями, как-то: рост растений и развитие животных, погода, ветер, облачность, изменение рек и озер в зависимости от погоды и т. п. В некоторых школах в порядке лабораторной работы практикуются сбор предметов старины и пополнение ими экспозиций местных краеведческих или школьных музеев, изучение фольклора своего края и др. В любом случае учитель составляет инструкцию, а ученики записывают результаты работы в виде отчетов, числовых показателей, графиков, схем, таблиц.

Практические работы. Они проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят обобщающий характер. Практические работы могут проводиться не только в классе, но и за пределами школы (измерения на местности, работа на пришкольном участке). Особый вид практических методов обучения составляют занятия с обучающими машинами, с машинами-тренажерами и репетиторами.

Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Главное отличие игры от другой деятельности заключается в том, что ее предмет — сама человеческая деятельность. В дидактической игре основным типом деятельности является учебная деятельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты совместной игровой учебной деятельности. Дидактическая игра — это такая коллективная целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш.

Игру, организованную в целях обучения, можно назвать учебной игрой. Ее основными структурными элементами являются:

— моделируемый объект учебной деятельности;

— совместная деятельность участников игры;

— правила игры;

— принятие решения в изменяющихся условиях;

— эффективность применяемого решения.

Технология дидактической игры — это конкретная технология проблемного обучения. При этом игровая учебная деятельность обладает важным свойством: в ней познавательная деятельность учеников представляет собой самодвижение, поскольку информация не поступает извне, а является внутренним продуктом, результатом самой деятельности. Полученная таким образом информация порождает новую, которая, в свою очередь, влечет за собой следующее звено, пока не будет достигнут конечный результат обучения.

Дидактическая игра

Дидактическая игра как метод обучения содержит в себе большие потенциальные возможности активизации процесса обучения. Вместе с тем школьная практика и результаты проведенных экспериментов показали, что дидактические игры могут сыграть в обучении положительную роль только тогда, когда они используются как фактор, обобщающий широкий арсенал традиционных методов, а не как их заменитель.

Распространенной является классификация методов обучения в зависимости от характера познавательной деятельности учащихся, предложенная М. Н. Скаткиным и И.Я. Лернером. Согласно этой классификации методы обучения подразделяются на объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемное изложение, частично-поисковые (эвристические) и исследовательские.

Суть объяснительно-иллюстративного метода обучения состоит в том, что учитель сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями.

Для приобретения учащимися этих умений и навыков используется репродуктивный метод обучения. Суть его состоит в повторении (многократном) способа деятельности по заданию учителя. Деятельность учителя состоит в разработке и сообщении образца, а деятельность ученика — в выполнении действий по образцу.

Суть проблемного метода изложения заключается в том, что учитель ставит перед учащимися проблему и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода состоит в том, чтобы показать образцы научного познания, научного решения проблем. Учащиеся при этом следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных действий.

В целях постепенного приближения учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем используется частично-поисковый, или эвристический, метод обучения. Суть его состоит в том, что учитель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует.

Этой цели служит исследовательский метод обучения. Он призван обеспечить творческое применение знаний. Учащиеся овладевают методами научного познания, формируется опыт исследовательской деятельности.

На странице курсовые работы по педагогике вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Педагогика».

- Здесь темы рефератов по педагогике

Читайте дополнительные лекции:

- Воспитательный процесс

- Литература во второй младшей группе, картотека

- Вклад е. И. Тихеевой в создание отечественной методики развития речи дошкольников

- Основные проблемы обучения англоязычному произношению в средних классах общеобразовательной школы

- Кризис трех лет, его характеристика и значение

- Виды рассказов из опыта

- Приобщение детей дошкольного возраста к искусству дизайна

- Воспитание: сущность, назначение, особенности

- Технологии интеграции в образовании

- Зарождение педагогической мысли в первобытном обществе

ТЕОЕРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Содержит материалы для теоретического изучения темы 3.5 «Словесные методы», в объеме, установленным учебной программой по учебной дисциплине «Методика экологического образования» профессионального компонента типового учебного плана по специальности 2-01 01 01 «Дошкольное образование» для реализации образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием.

Результат изучения темы: называет виды словесных методов, характеризует их. Раскрывает виды и методику использования рассказа о природе в разных возрастных группах. Раскрывает роль художественной литературы в познании природы формировании сознательного отношения к ней, методику использования природоведческой литературы в разных возрастных группах. Раскрывает виды бесед и методику проведения итоговых и обобщающих бесед. Разрабатывает конспекты итоговых и обобщающих бесед.

Ключевые вопросы: Значение словесных методов в ознакомлении с природой; виды словесных методов и их характеристика; методика использования словесных методов в разных возрастных группах.

ТЕМА 3.5 СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ

План:

-

Значение словесных методов. Виды словесных методов.

-

Методика использования рассказа о природе в разных возрастных группах.

-

Методика использования природоведческой литературы в разных возрастных группах.

-

Подготовка и методика проведения бесед с детьми.

-

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВЕСНЫХ МЕТОДОВ.ВИДЫ СЛОВЕСНЫХ МЕТОДОВ.

Словесные методы опосредованно знакомят детей с природой, поэтому их необходимо сочетать с методами непосредственного ознакомления с природой (наблюдение, игра, труд, опыт). Необходимо использовать разные методы в комплексе, правильно сочетать их.

-

Дают возможность сформировать новые знания, которые выходят за рамки опыта детей, расширяют кругозор.

-

Углубляют, закрепляют знания детей об уже знакомых детям объектах и явлениях природы, полученных непосредственным путём.

-

Систематизируют, обобщают знания, формируют природные понятия, выделяют правила поведения в природе.

-

Обогащают речь, делают её образной и выразительной.

-

Слово воздействует не только на разум, но и на чувства детей, формируются эмоционально – положительные отношения к природе.

Виды словесных методов: рассказ о природе; беседа; чтение художественной природоведческой литературы.

2. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАССКАЗА О ПРИРОДЕ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.

Решая определенные образовательные задачи, воспитатель строит рассказ с учетом опыта и интереса детей дошкольного возраста, адресует его детям конкретной возрастной группы.

Восприятие рассказа для детей является достаточно сложной умственной деятельностью. Ребенок должен уметь слушать и слышать речь взрослого, по ходу рассказа осмысливать его, на основе словесного описания активно воссоздавать достаточно яркие образы, устанавливать и понимать те связи и зависимости, о которых говорит воспитатель, соотнести новое в содержании рассказа со своим прежним опытом. Рассказ воспитателя о природе должен строиться с учетом этих требований. Знания, сообщаемые в рассказе, должны отвечать требованиям достоверности, научности. Воспитатель, прежде чем сообщать о чем-то детям, проверяет правильность фактов. Рассказ должен быть занимательным, иметь яркий динамичный сюжет, быть эмоциональным. Бессюжетные рассказы, большие описания не привлекают внимания ребят, не запоминаются.

Яркость, образность и конкретность языка — обязательное требование к рассказу воспитателя. Такой рассказ действует не только на ум, но и на чувства ребенка, надолго запоминается. Однако яркость и образность должны подчиняться содержанию рассказа, а не быть самоцелью. Хорошо воспринимаются детьми рассказы от лица героя. Для того чтобы подчеркнуть существенное, значимое, в рассказ включают вопросы к детям, побуждая их к обмену мыслями, лучшему осмыслению материала.

Рассказывать детям можно с разными целями: для расширения знаний об уже знакомых явлениях, животных, растениях; для ознакомления с новыми явлениями, фактами (с трудом взрослых в природе, охраной и привлечением птиц, охраной дикорастущих растений и др.). Рассказ обязательно сопровождается иллюстративным материалом — фотографиями, картинами, диафильмами. Без наглядности интерес к рассказу снижается, он хуже воспринимается детьми. Продолжительность рассказа для детей старшего дошкольного возраста должна быть не более 10—15 минут. Для рассказа воспитатель использует разнообразный материал: собственные наблюдения из жизни природы, деловые очерки о природных явлениях, записки и рассказы натуралистов, научные материалы.

Разновидности рассказов:

— рассказ воспитателя;

— рассказ детей.

Виды детских рассказов о природе:

— рассказ описание (короткий)

— рассказ – объяснение («Почему деревья скидывают листву?»)

— сюжетный рассказ («Проделки нашего хомяка»)

— словесные логические задачи (рассказ – загадка о природе, ответ на которую требует от детей установления некоторых связей и закономерностей (Виноградова). Используется со средней группы, дети ставятся в ситуацию активизации умственной деятельности. Содержание логических задач усложняется от группы к группе. Цель использования: создать точное, конкретное представление о наблюдаемом в данный момент, увиденном ранее объекте, явлении природы, или сообщить новые, неизвестные детям факты. Тема рассказа выбирается с учётом объёма знаний выделенного программой, возрастными особенностями детей.

Типы речевых логических задач:

— закончи рассказ воспитателя;

— найди ошибку и исправь её.

Формы организации рассказов:

-

На занятиях: Как метод обучения – со второй младшей группы, но более широко со средней. Как приём занимает часть занятия – во время наблюдения, экскурсии, во время беседы.

-

В повседневной жизни:

Рассказ воспитателя строится с учётом восприятия детьми разного возраста.

Младшая группа: рассказы короткие, тесно связаны с жизненным опытом детей.

Старшая группа: рассказы усложняются по содержанию и увеличиваются по объёму.

Усложнения рассказов детей о природе:

-

Рассказ с опорой на предметные модели (картинка с изображением зайчика)

-

Составление детьми описательных рассказов с опорой на схему. Например, составляя рассказ про овощи и фрукты используем схему с картинками (а) пятна разного цвета б) форма в) размер г) вкус д) где растёт е) употребление в пищу

+ наглядность, план рассказа

Схема описания поры года: солнце, небо, земля, деревья, одежда людей, звери, птицы

3. Составление рассказов по памяти.

4. Коллективный рассказ описание.

Требования к рассказу воспитателя:

-

Рассказ должен быть биологически вероятным, научным, давать реальные знания о природе.

-

Должен быть доступным пониманию детей дошкольного возраста.

-

Должен быть занимательным, включать в себя наиболее интересные сведения о живой природе.

-

Речь должна быть эмоциональная, образная, логическая.

Методические приемы обучения детей рассказыванию о природе:

-

Образец рассказа воспитателя. Сначала строго придерживается образца, почти копирует его. Необходимо своевременно отвести детей от копирования, больший акцент на самостоятельное выполнение заданий, поэтому не целесообразно давать узор в старшей группе и в начале занятия. Образец можно давать в середине или в конце занятия, чтоб его завершить.

-

Анализ образца воспитателя. После прослушивания рассказа – образца дети должны ответить на вопросы: «О чём я рассказала?», «Как закончила рассказ?», «О чём рассказывала больше?»

-

План и указания на самостоятельную работу. Выделяется последовательность сюжетной линии, однако последовательно отступает от указаний, предоставляя возможность детям самим решать вопросы в плане и последовательности преподаваний.

-

Приём «Закончи рассказ». Средняя группа: составляют коллективный рассказ. Самой простой формой коллективного рассказа является то, когда воспитатель даёт готовую фабулу рассказа, а дети добавляют отдельные слова и выражения.

Старшая группа: воспитатель учит детей дополнять сюжетный рассказ описанием, для этого просит рассказать, когда это было, какая была погода, даёт узор описания.

-

Методика использования природоведческой литературы в разных возрастных группах.

Детскую природоведческую литературу полезно использовать во всех возрастных группах. Общее для всех возрастных групп требование к методике использования произведений о природе:

-

сочетание чтения с наглядностью

-

повторность чтения произведения

-

алгоритм построения занятия

Алгоритм построения занятия:

1. в начале занятия актуализируется опыт общения детей с объектами или явлениями природы, загадываются загадки, показываются картинки и проводится краткая беседа, в которой сообщается о произведении, авторе и о том, что дети должны усвоить, слушая данное произведение

2. в основной части занятия – чтение художественного произведения о природе с использованием приемов облегчающих его понимание (показ иллюстраций, игрушек, прослушивание звукозаписей и т.д.), беседа о прочитанном, повторное чтение (небольших произведений) или выборочное чтение (объемных произведений)

3. в конце занятия – закрепление представлений детей, полученных в результате чтения произведения.

В каждой возрастной группе методика чтения произведений о природе имеет свою специфику.

Младший дошкольный возраст

-

Для чтения произведений о природе группу детей 2-3 лет лучше разбить на подгруппы, а детям 3-4 лет можно читать всем сразу.

-

Перед началом чтения следует приготовить необходимый иллюстративно-наглядный материал.

-

Малышам лучше не читать произведение, а рассказывать наизусть, сопровождая рассказ демонстрацией иллюстративно-наглядного материала.

-

Педагог подбирает небольшие по объему произведения о природе с таким расчетом, чтобы его можно было прочитать в течение занятия.

-

Рекомендуется повторное чтение художественного произведения, во время которого педагог должен следить за восприятием его детьми.

-

В случае ослабления внимания следует сразу же привлечь внимание малыша вопросом по содержанию книги, показом иллюстрации, мимикой, изменением интонации и т.п.

-

Прерывать чтение произведения не рекомендуется.

Средний и старший дошкольный возраст

-

Перед чтением произведения педагог обращается к опыту детей, настраивает их на восприятие произведения. Например, «Вспомните, дети, куда мы с вами ходили вчера и что видели, — обращается педагог к детям после наблюдения за одуванчиками. – Послушайте, что однажды увидел писатель С.М. Пришвин. И далее читает рассказ «Золотой луг», который помогает детям еще раз пережить полученные ранее впечатления, дополнить увиденное, лучше его понять

-

Чтение произведения может предшествовать наблюдению. В этом случае задача педагога – вызвать ожидание встречи с природой, интерес к предстоящей экскурсии в лес, к водоему. Часто в тексте уже содержится план предстоящего наблюдения или те существенные стороны явления, на которые необходимо обратить внимание детей. Таких произведений много у Н. Павловой, В. Бианки, Н. Сладкова. Ранней весной, когда появляются первые кустики мать-и-мачехи, воспитатель может прочитать детям коротенькое описание этого растения из рассказа Н. М. Павловой «Ранняя весна». После чтения у детей возникает интерес к этому растению, внимание их направлено на то, что и как наблюдать. С этой же целью читают произведения Н. М. Павловой «Под кустом» (о гусином луке) и «Как облачко» (о подмареннике).

-

Чтение художественных произведений может сопровождать наблюдение в природе. Это помогает детям полнее ощутить красоту природы, а также выразительность, точность языка, осмыслить увиденное.

-

Чтение природоведческих произведений может использоваться и как самостоятельный способ ознакомления с природой. Небольшое произведение педагог читает несколько раз. Большое — вначале целиком, а затем – лишь узловые места, чтобы дети лучше поняли смысл произведения.

-

Интересным и ценным приемом в методике чтения художественных произведений детей старшего дошкольного возраста является подбор нескольких произведений разных авторов, в которых рассказывается об одних и тех же событиях (о зиме, о птицах, об охране природы и т.д.)

-

После чтения художественных произведений организуется беседа об одной или нескольких прочитанных произведений. Цель беседы о прочитанном – помочь детям глубже осознать явления природы, обобщить и систематизировать знания о прочитанном.

Как показывает практика у педагогов возникают затруднения в ходе организации беседы о прочитанном:

— педагоги затрудняются устанавливать связь между новыми знаниями ребенка и ранее накопленными для более глубокого понимания детьми произведений о природе.

— педагоги затрудняются раскрывать логические связи между фактами и явлениями, сохраняя при этом у детей эмоционально-непосредственное отношение к событиям, изображенным в произведении.

— отклонение беседы от конкретного содержания произведения, т.к. содержанием беседы становится не содержание конкретного произведения, а материал непосредственных наблюдений детей. Причина этого является то, что педагог не направляет последовательно детей на воспроизведение прочитанного, а следует за содержанием ответов детей.

— ошибкой при проведении бесед о прочитанном является то, что беседа превращается в пересказ по вопросам: дети дают односложные ответы, интерес к произведению у них снижается.

Детская книжка о природе используется педагогом прежде всего в воспитательных целях. Являясь видом искусства, она воздействует не только на сознание ребенка, но и на его чувства. Образное описание пышного цветения садов, разноцветия лугов, причудливых деревьев помогает формировать эстетическое отношение ребенка к природе, любить ее. Природоведческая книга дает богатый материал для воспитания познавательного интереса, наблюдательности, любознательности. Она ставит перед детьми новые вопросы, заставляет их присматриваться к окружающей природе. В руках воспитателя детская книга о природе имеет большую познавательную ценность. Она выводит за пределы наблюдаемого и тем самым расширяет представления детей, знакомит с теми явлениями, которые непосредственно воспринять невозможно. С помощью книжки можно узнать о явлениях природы, о жизни растений и животных других климатических зон, уточнить и конкретизировать имеющиеся представления о предметах, явлениях. Природоведческая книга раскрывает детям явления неживой природы, помогает устанавливать связи и отношения, существующие в природе.

Основоположниками советской детской природоведческой книжки являются В. В. Бианки и М. М. Пришвин. Книги В. Бианки учат детей научному видению природы. В основе каждого рассказа, сказки, созданных В. Бианки, лежат точные факты, научные сведения об окружающей природе. Произведения В. Бианки помогают воспитателю в занимательной форме раскрыть перед детьми сложные явления природы, показать закономерности, существующие в мире природы: многообразие форм приспособления организма к окружающей среде, взаимодействия среды и организма и др. Так, сказка «Первая охота» В. Бианки знакомит маленьких детей с таким сложным явлением в природе, как мимикрия, показывает разнообразные формы защиты животных: одни ловко обманывают, другие прячутся, третьи пугают и т. д. Интересны сказки В. Бианки «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей нос лучше?», «Хвосты». Они позволяют раскрыть обусловленность строения того или иного органа животного средой его обитания, жизненными условиями. Воспитатель использует произведения В. Бианки и для того, чтобы показать ребенку, что мир природы находится в постоянном изменении, развитии. Из произведений В. Бианки «Лесная газета», «Наши птицы», «Синичкин календарь» дети узнают о сезонных изменениях в неживой природе, в жизни растений и разных представителей животного мира.

Детская природоведческая литература полезна в работе с детьми всех возрастных групп. Но нужно умело сочетать художественное слово с непосредственными наблюдениями детей. Природоведческую книжку используют в работе с детьми дошкольного возраста с разными целями.

4. ПОДГОТОВКА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕД С ДЕТЬМИ.

Исходя из дидактических задач выделяют 3 вида бесед: предварительную, сопровождающую и итоговую.

Предварительная беседа используется воспитателем перед наблюдением, экскурсией. Цель такой беседы — уточнение опыта детей для того, чтобы установить связь предстоящего наблюдения с имеющимися знаниями.

Сопровождающая беседа используется воспитателем вовремя деятельность детей. Такая беседа направлена на пояснение какого-либо опыта детей, знакомство детей с новыми, ранее неизвестными названиями предметов или каких-либо действий детей.

Итоговая беседа направлена на систематизацию и обобщение полученных фактов, их конкретизацию, закрепление и уточнение. Эти беседы по содержанию могут быть разного уровня: одни беседы проводятся после наблюдения за узким кругом наблюдаемых объектов (например, беседа о перелетных птицах, о зимовке зверей в лесу и др.), другие, затрагивающие более широкий круг явлений (например, беседы о сезонах), для систематизации знаний детей о явлениях неживой природы, о жизни растений, о животных, о труде людей.

Эффективность беседы зависит от предварительной подготовки детей. Беседа — это итог проведенной с ними работы. Поэтому перед воспитателем стоит задача накопления у детей представлений через наблюдения, трудовую деятельность, игры, чтение природоведческой книги, рассказы. Беседовать можно только о том, о чем есть у ребят конкретные представления. Воспитатель должен отчетливо представлять дидактическую цель беседы: какое содержание надо уточнить и конкретизировать, какие существенные связи для обобщения и систематизации следует выделить, к каким обобщениям и выводам необходимо подвести детей в итоге беседы.

Беседа начинается с анализа явлений, фактов, выделения их особенностей, признаков, существенных связей и зависимостей между явлениями. Такой анализ обеспечивает переход к обобщениям, приводит в систему разрозненные факты.

В первой части беседы с целью подготовки детей к обобщению включаются также вопросы воспитателя к детям: «Какие птицы прилетают первыми? Как мы узнали грачей? Где мы их видели? Что делали грачи на поле? Чем питаются грачи?» Когда воспитатель с детьми выяснит все это, он спрашивает: «Почему грачи прилетают раньше других птиц?» (Аналогично и о других птицах — скворце, ласточке и др.)

Во второй части беседы можно поставить вопрос, требующий обобщения: «Почему не все птицы прилетают одновременно?». Опора на опыт детей и логическая последовательность вопросов обеспечивают большую заинтересованность, активную мыслительную деятельность детей, понимание ими существенных связей и зависимостей.

К вопросам воспитателя в беседе предъявляется ряд требований. Вопросы предлагаются всей группе, так как в них всегда заключена умственная задача, которая должна решаться всеми детьми. Они должны быть ясными по содержанию, точными, краткими. В каждом вопросе должна содержаться одна мысль. Нельзя ставить вопросы, требующие односложных ответов: «Да», «Нет». Такие вопросы не обеспечивают развития мышления, установления связей. Воспитатель во время беседы заботится о том, чтобы дети сами сформулировали выводы, обобщения, а не повторяли готовые.

Необходимо также использовать разнообразный наглядный материал, который поможет детям восстановить знания, выделить существенные признаки явлений: календари природы, погоды, гербарии, иллюстрации. Кроме того, полезны загадки, стихотворения, записи голосов птиц. Это вызовет у детей эмоциональное отношение к обсуждаемому материалу.

Беседа как метод ознакомления детей с природой используется при работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. При работе с детьми среднего возраста беседы в большей части направлены на припоминание явлений, в старшей и подготовительной к школе группах — на обобщение и систематизацию имеющихся знаний.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ 3.5 СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ

-

Раскройте значение словесных методов в экологическом образовании и воспитании детей.

-

Укажите виды словесных методов.

-

Раскройте требования к рассказу воспитателя.

-

Укажите виды рассказов о природе, кратко их охарактеризуйте.

-

Назовите типы речевых логических задач, раскройте их роль в экологическом образовании детей.

-

Укажите методические приемы обучения детей рассказыванию о природе.

-

Раскройте подготовку воспитателя к проведению беседы.

-

Раскройте методику проведения беседы с детьми разных возрастных групп.

-

Методика использования природоведческой литературы в младшем и среднем дошкольном возрасте.

-

Методика использования природоведческой литературы в старшем дошкольном возрасте.

-

Приведите примеры произведений детской художественной природоведческой литературы.

ЛИТЕРАТУРА:

-

Громова, О.Е «Стихи и рассказы о животном мире для детей дошкольного возраста». Изд. «Творческий Центр СФЕРА», 2005 год.

-

Вересов, Н.Н. Основы гуманитарного подхода к экологическому воспитанию старших дошкольников // Дошкольное воспитание – 1993. – № 7. – С. 39- 43.

-

Дерябо, С.Д., Ясвин, В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов-на- Дону: Изд-во «Феникс», 1996. – 480 с.

-

Зацепина, В. Планета Земля – наш общий Дом (из опыта работы) // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 7. – С. 29-36.

-

Мир природы и ребенок (Методика экологического воспитания дошкольников) / Под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. – СПб.: «Детство — пресс», 2000. – 319 с.

-

«МЫ». Программа экологического образования детей /Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб: «Детство-пресс», 2001. – 240 с.

-

Николаева, С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – М.: Новая школа. — 1996. – 48 с.

-

Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 184 с.

-

Смирнова, В.В., Балуева, Н.И., Парфенова Г.М. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду: Программа и конспекты занятий. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «Союз», 2001. – 208 с.

10. Саморукова, П.Г. Как знакомить дошкольников с природой. М. «Просвещение», 1983 – 208с.

Словесные методы обучения – это популярная группа техник, используемых на практике педагогами. Ее применяют на всех школьных предметах и на любой ступени образования. Источником получения знаний выступает слово. Оно бывает устным или письменным.

Методы стимулируют учащихся к активной познавательной деятельности. Они обеспечивают высшую культуру слухового воспитания и мышления. Благодаря обучению развивается чтение, устная и письменная речи. Человек учится анализировать, синтезировать, конкретизировать, противопоставлять, рассуждать и делать выводы.

Популярные методики:

- Рассказ и объяснение;

- Беседа и дискуссия;

- Лекция;

- Работа с книгой.

Описанные способы используются при формировании у ребенка теоретических и практических знаний. Ими поддерживается вербальный обмен информации между учителем и учениками. Знакомство с материалом проводится зачастую в готовой форме, поэтому меньше разбираются проблемные задачи, выполняются творческие задания и минимальное прививание ребенку познавательной самостоятельности и инициативности.

Рассказ и объяснение

Метод рассказа – это устное изложение материала, содержимого в учебнике. Этот способ встречается во всех классах школы. Изменяется лишь характер, объем и длительность повествования.

В зависимости от целей выделяют рассказ-выступление, рассказ-изложение и рассказ-заключение. Первый вид – это подготовка учащихся к восприятию нового материала. Второй – это полноценное раскрытие темы, а третий – выводы и обобщения.

Во время этой словесной методики применяются методологические приемы:

- Активизация внимания;

- Ассоциативное и закономерное соединение;

- Сравнение;

- Выделение главного;

- Резюмирование.

Для изложения информации в форме рассказа слова учителя должны соответствовать нескольким требованиям. В тексте должны быть только точные факты, ясные и убедительные примеры, относящиеся к теме. Также нужно подавать рассказ логично, выделяя основные положения, идеи, концентрировать внимание аудитории на этих моментах.

Рекомендуется не затягивать с рассказами больше, чем на 10 минут, так как далее внимание детей рассеивается. Текст должен быть эмоциональным, выразительным и излагаться доступным языком. Можно объединять этот метод с чтением учебника, записыванием определений и дат, повторением важных деталей и выводами.

Словесный метод объяснение – это толкование закономерностей, качество объекта, раскрытие фактов, выведение законов и приемов действия, презентация опыта. Этот способ зачастую используют при изучении теоретического материала, решении задач и теорем, при раскрытии интригующих моментов в явлениях природы и социальной жизни.

Учителю нужно формулировать цели и задачи, ставить четкие вопросы для дальнейшего раскрытия. Чтобы привлечь внимание детей к наблюдению за явлениями, излагать материал стоит последовательно и относительно медленно. Если есть демонстрация примеров, то ее стоит совмещать с детальными объяснениями, для устранения возможных неточностей, вопросов и недопонимания.

Беседа и дискуссия

Наиболее известный метод – это беседа. Дидактическая работа в таком формате побуждает слушателей к разговору. Правильно поставленные вопросы вызывают интерес у учащихся, самостоятельные рассуждения и обобщения. С помощью беседы учитель может «вести» ученика по нужной идее, чтобы он набирался новых знаний, но к выводам приходил сам. Метод активизирует мышление.

Педагогами эта техника применяется для усвоения знаний и умений. Также при беседе ученику доносятся некоторые воспитательные моменты – нужно сначала выступать, а потом говорить, не перебивать, всегда доносить свою мысль.

Опираясь на цели и структуры методики, выделяют несколько типов бесед:

- Вводные или организующие;

- Эвристические;

- Систематизирующие или закрепляющие;

- Контрольно-коррекционные.

Для эффективного проведения обучения этим способом у учителя должна быть определенная подготовка. Лектору нужно правильно и четко формулировать тему и вопросы. При подготовке нужно ориентироваться на возраст учеников, чтобы урок был не слишком сложный и не было новых слов. Вопросы рекомендуется ставить перед всем классом, и выдерживать небольшую паузу. Все правильные ответы одобряются, а неправильные – аргументируются и комментируются.

Если никто из учеников не дает ответ, то учителю стоит спросить в другой формулировке. Возможно, вопрос стоит разделить на несколько частей и упросить, или в формулировке сразу скрыть ответ. Во время беседы важна дисциплина, но при этом контакт спикера со слушателями тесный.

Беседа – это трудоемкий словесный метод обучения. На подготовку речи тратится много времени, сил и профессионального мастерства.

Дискуссия – это способ обучения, похожий на предыдущий, но тут главная цель – стимулировать интерес. Учащихся «втягивают» в обсуждение проблемы. Метод побуждает слушателей к осмыслению информации и объяснению своей позиции.

Для проведения дискуссии нужно минимум 2 человека. Если у спикера или учеников нет нужных знаний, то разговор получается беспредметным, без содержания, неточным. Апеллировать фактами и вовремя их преподносить тоже нужно уметь, чтобы идеи не казались запутанными и противоречивыми.

Выделяют 4 правила проведения дискуссии:

- Ограниченное время на выступление;

- Дисциплина и взаимоуважение;

- Сдержанность;

- Принятие чужого мнения.

Лекции

Лекция – это словесная методика, отличающаяся от других жесткой структурой, логичным изложением материала, изобилием информации, систематичностью.

На школьных лекциях описываются трудные системы, объекты, явления, процессы, обсуждаемые на фоне причинно-следственных связей. Из-за сложности подачи ее рекомендуется использовать только на старших классах. По длительности такие занятия затягиваются на один-два урока, которые маленькие дети не смогут высидеть.

Чтобы правильно подать материал учителю нужно проработать такие моменты:

- Создать детальный проект лекции;

- Ознакомить слушателей с темой, целями и задачи;

- Последовательно изложить информацию;

- Сделать краткие выводы после каждого пункта;

- Связывать части монолога;

- Эмоционально излагать проблемы;

- Приводить примеры, сравнения, факты;

- Работать с аудиторией;

- Регулировать темп изложения.

Работа с книгой

Главным методом эффективного обучения считается работа с учебником. В книге материал преподносится безошибочно и структурировано. Ученик может много раз прорабатывать предложенную информацию в удобном темпе и формате. Задача учебных книг обучить, развить, воспитать, побудить и контролировать процесс обучения.

Ученик может и сам изучать книгу. В зависимости от задания преподавателя, с учебниками работают в нескольких форматах: аудитория знакомится со структурой, просматривает главы, читает отдельные отрывки, отвечает на вопросы, исследует материал, решает задачи или заучивает материал. Обучение на книгах формирует у учащихся потребность к чтению.

На практике используются две методики работы с учебниками:

- На уроке;

- Дома.

В обоих способах ученикам нужно конспектировать, создавать план, тезировать информацию, цитировать выражения, рецензировать, создавать справки и тематические словари. На уроке педагог занимается развитием скорочтения у детей, обучает анализировать и понимать прочитанный материал, искать ответы, работать со схемами и таблицами. Совместно с основной книгой часто используются справочники, словари и энциклопедии.

Словесные методы обучения – это наиболее распространенная группа методов, применяемых в педагогической практике по всем школьным предметам и на всех ступенях образования.

Именно оно стимулирует активную познавательную деятельность учащихся, обеспечивает высшую культуру слуховых восприятий и мышления, развивает чтение, устную и письменную речь, а также требует умений анализа и синтеза, конкретизации и противопоставления, умений рассуждать и делать выводы.

К словесным методам относятся рассказ и объяснение, беседа и дискуссия, лекция, работа с книгой. Данные методы обширно применяются в ходе формирования у детей теоретических и практических знаний, поддерживается вербальный обмен информацией между учителем и учащимися. Однако ознакомление с материалом осуществляется в основном в готовой форме, в связи с чем мало внимания уделяется постановке и решению проблемных задач, выполнению творческих заданий, развитию у детей познавательной самостоятельности и инициативы.

Рассказ и объяснение

Рассказ подразумевает устное повествовательное изложение содержания учебного материала. Данный метод используется на всех этапах школьного обучения, изменяется только характер повествования, его объем, длительность. По целям различают несколько видов рассказа: рассказ-вступление (подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, рассказ-изложение (раскрытие содержания новой темы), рассказ-заключение (выводы и обобщение изученного).

В ходе рассказа применяются такие методические приемы как активизация внимания, ассоциативные и закономерные сопоставления, сравнения, выделение главного, резюмирование. При этом к рассказу предъявляется ряд педагогических требований, в связи с чем он должен: содержать исключительно точные факты; включать достаточное количество ясных и убедительных примеров, фактов, доказывающих верность выдвигаемых положений; иметь четкую логику изложения; выделять основные положения, идеи, концентрировать на них внимание детей; быть эмоциональным, выразительным; излагаться понятным и доступным языком; длится не более 10 минут, поскольку дети быстро утомляются и их внимание рассеивается. Изложение материала также можно соединять с чтением фрагментов из учебника или учебного пособия, записью учащимися определений и дат, повторением наиболее важных, актуальных положений, выводов.

Объяснение — словесное толкование закономерностей, значимых качеств изучаемого объекта, раскрытие фактов, выведение законов и приемов действий, презентация опытов. К объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала, решении задач и теорем, при раскрытии обстоятельств и следствий в явлениях природы и социальной жизни. При этом учитель обязан соблюдать следующие требования: конкретно формулировать цели и задачи, четко ставить вопросы, подлежащие раскрытию; излагать материал ясно и последовательно; обеспечивать понимание детьми учебной информации, привлекать их к активному наблюдению объясняемых явлений; устанавливать взаимосвязь с уже изученным материалом. Объяснение может совмещаться с использованием наглядных средств, проведением опытов, применением ИКТ.

Беседа и дискуссия

Беседа относится к более известным методам дидактической работы, ее главная функция — побуждающая, но при этом она успешно выполняет и другие функции. Сущность беседы состоит в том, чтобы при помощи целенаправленных и умело поставленных вопросов побудить учащихся к актуализации уже полученных знаний, самостоятельным рассуждениям и обобщений. Беседа вынуждает ученика идти по стопам за идеей учителя, в следствии чего же он шаг за шагом продвигается в освоении новых знаний. Данный метод активизирует мышление, является эффективным средством диагностики усвоенных знаний и умений, содействует развитию познавательных способностей учащихся, а также велика и его воспитательная роль.

По свой цели и структуре беседы бывают вводные (организующие), эвристические, систематизирующие (закрепляющие), контрольно-коррекционные. Для эффективного проведения беседы необходима профессиональная подготовка педагога, поскольку он должен правильно формулировать тему и задавать вопросы, закономерно связанные между собой и соответствующие возрастному развитию учащихся. Вопрос задается всему классу и только после небольшой паузы для обдумывания вызывается ученик для ответа. Верные ответы одобряются, неверные либо неполные — комментируются, уточняются. В случае, если никто не может ответить, необходимо переформулировать, раздробить на части, поставить наводящий вопрос. Важным условием полноценной беседы являются четкая дисциплина на уроке и установление тесного контакта учителя с учащимися, что позволяет работать в атмосфере понимания, доброжелательности, открытости. Необходимо отметить, что беседа – это весьма трудоемкий метод обучения, так как требует большого количества времени, напряжения сил, профессионального мастерства.

Дискуссия как метод обучения имеет цель стимулирования познавательного интереса, втягивания учащихся в интенсивное обсуждение различных научных точек зрения по той или другой проблеме, побуждения к осмыслению информации и аргументации собственной позиции. Но для этого необходимо наличие как минимум двух различных взглядов на обсуждаемый вопрос. Без имеющихся знаний дискуссия становится беспредметной, бессодержательной и неточной, а без умения высказать идею — запутанной и противоречивой. Кроме того, существуют особые правила дискуссии, среди которых: ограниченное время выступления каждого ученика, дисциплина и взаимоуважение, сдержанность, достойное принятие чужой позиции и т.д.

Лекция

Лекция от других словесных методов отличается:

- более жесткой структурой;

- логикой изложения учебного материала;

- изобилием сообщаемой информации;

- системным характером освещения материала.

Предметом школьной лекции считается предпочтительно описание трудных систем, явлений, объектов, процессов, имеющихся между ними причинно-следственных связей. Из этого вытекает, что лекция применима исключительно в старших классах, когда учащиеся уже добиваются требуемого для восприятия и осмысления материала лекции уровня подготовки. По длительности лекция занимает целый урок или даже два.

Работа с книгой

Работа с учебником и книгой стала одним из главных методов обучения. В учебнике материал изложен безошибочно и в систематизированной форме. Ученик имеет возможность неоднократно обрабатывать учебную информацию в доступном для него темпе и в удобное время. Учебные книги успешно выполняют обучающую, развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную функции.

Целью самостоятельной работы с книгой может быть ознакомление с ее структурой, беглый просмотр, чтение отдельных глав, поиск ответов на конкретные вопросы, исследование материала, реферирование отдельных отрывков, решение примеров и задач, заучивание материала наизусть. Обучить детей работать со словом учебника и книги, сформировать у них потребность к чтению – важнейшая задача учителя.

Как правило, применяются два вида работы с книгой: на уроке под руководством учителя и самостоятельная работа дома. При этом используются следующие приемы: конспектирование, создание плана, тезирование, цитирование, рецензирование, создание справки, тематического тезауруса. Педагог должен постоянно упражнять детей в чтении, обучать анализу прочитанного, поиску ответов на вопросы, работе со схемами и таблицами, пользованию справочниками, словарями, энциклопедиями.