Стили речи — это разновидности русского литературного языка, для которых характерна определенная сфера применения и особые языковые средства и жанры.

Рассмотрим, что такое стили речи в русском литературном языке, выявим цель употребления, стилевые особенности и характерные признаки.

Что такое стиль?

В русском языке слова, обороты речи, фразеологические единицы характеризуют как нейтральные, торжественные и сниженные.

Большинство языковых единиц принадлежат к нейтральным, общеупотребительным. Они являются базой для всех стилей русского языка. Стиль создается на основе сочетания нейтральных и специфичных языковых средств, характерных только для этого стиля речи. Практика употребления русского языка в процессе его использования в разных сферах общественной жизни отобрала определённый набор языковых средств и форм их реализации (жанров) в соответствии с функциями языка:

- общение (коммуникация);

- сообщение (информация);

- воздействие.

В результате функционирования языка постепенно сложились его разновидности, принадлежащие к определенной сфере общественной жизни: политике, науке, культуре, деловым и бытовым отношениям и пр. Каждой разновидности присущи особые черты, языковые средства и жанры. С этой точки зрения определим, что такое стиль:

Определение

Стиль — это разновидность литературного языка, которая применяется в какой-либо сфере общественной жизни и имеет характерные для него черты, языковые средства и жанры.

В русском литературном языке различают следующие стили речи:

- научный стиль;

- публицистический стиль;

- официально-деловой стиль;

- художественный стиль;

- разговорный стиль.

Каждому стилю речи принадлежат отличительные признаки:

- сфера применения;

- цель (задача речи);

- стилевые черты;

- языковые средства;

- жанры.

| Стиль | Сфера использования | Жанры | Языковые средства |

| Научный | Наука, техника, образование | Научная статья, монография, учебник, реферат, доклад и др. | Абстрактные существительные, термины, усложненный синтаксис и др. |

| Публицистический | Средства массовой информации | Очерк, статья, заметка, интервью, эссе, репортаж, фельетон | Общественно-политическая лексика, экспрессивная лексика, фразеологизмы, оценочная лексика |

| Официально-деловой | Законодательство, делопроизводство | Законодательные документы (конституция, устав, кодекс), деловые бумаги (приказ, договор и др.) | Официальная и канцелярская лексика, стандартные выражения, безличные предложения |

| Художественный | Художественная литература | Роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение, пьеса и др. | Широкое применение образных средств, восклицательные, вопросительные предложения |

| Разговорный | Повседневное общение | Бытовая беседа, просьба, личное письмо, телефонный разговор, комплимент и др. | Разговорная и просторечная лексика, эмоционально-оценочные слова, побудительные предложения, обращения, прямая речь |

С этой точки зрения рассмотрим каждый стиль речи русского литературного языка.

Научный стиль

Название этого стиля четко указывает на его сферу применения в общественной жизни. Если открыть любой учебник, справочник, энциклопедию или научный труд (монографию, диссертацию, доклад, реферат, аннотацию и пр.), то выясним, что текст изложен научным стилем литературного языка.

С помощью научного стиля речи реализуется цель — сообщить сведения. Для этого стиля характерна подчёркнутая логичность. Важные стилевые черты — это точность и доказательность в сообщении сведений о предмете исследований или размышлений.

В текстах научного стиля невозможна неопределённость или двусмысленность. Для научного стиля присуще обилие терминов как слов, не обладающих многозначностью. Наряду с терминами широко используются абстрактные имена существительные, а также востребованы сложные предложения. Научные тексты лишены эмоциональности или экспрессивности.

Убедимся в этом, прочитав пример теста научного стиля:

Процесс слияния нескольких народов или отдельных значительных групп в один крупный народ и его дальнейшее этническое сплочение по мере экономического и культурного развития носит название консолидации. Другим очень распространенным в настоящее время этническим процессом является ассимиляция, заключающаяся в поглощении одним народом небольших, обычно разобщённых групп других народов; процессы ассимиляции наиболее характерны для развитых многонациональных стран массового оседания иммигрантов (США, Канада и другие страны Америки, Австралия, Франция и т. д.)

Справочник «Население земного шара»

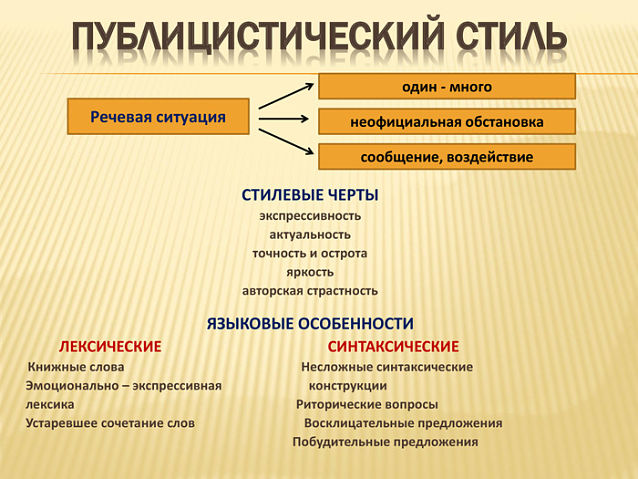

Публицистический стиль

Публицистический стиль — это разновидность литературного языка, которая используется средствами массовой информации (телевидение, радио, газеты, журналы и пр.) с целью сообщения важных сведений в мире политики, народного хозяйства, культуры, а также воздействия на читателей и слушателей с целью формирования у них определенной точки зрения.

Этот стиль применяется в периодической печати, общественно-политической литературе, в выступлениях и речах на митингах, предвыборных кампаниях, съездах и пр. Укажем его характерные стилевые черты:

- эмоциональность

- актуальность

- использование призывов

- яркость

В текстах публицистического стиля наряду с нейтральной широко используется общественно-политическая лексика, речевые публицистические стереотипы, риторические вопросы, обращения, побудительные предложения.

Пример

По итогам последнего голосования на парламентских выборах претендентом в бундестаг стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая с небольшим перевесом обошла партию Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Главным кандидатом на пост канцлера считают Олафа Шольца (из партии СДПГ).

Официально-деловой стиль

Официально-деловой стиль востребован в письменном оформлении различных документов. Основная его задача — сообщить информацию. Этот стиль речи используется при написании законов, указов, приказов, справок, отчетов, заявлений, объявлений, инструкций, протоколов, доверенностей и пр.

Для официально-делового стиля характерен предварительный отбор языковых средств, который состоит в использовании готовых стандартных выражений, клише, отглагольных существительных (предписание, постановление, нарушение, действие), слов со значением долженствования (необходимо, нужно, обязательно, следует, обязан и пр.).

В написании документов не используются экспрессивные языковые средства. В оформлении документации широко употребляются безличные или неопределенно-личные предложения. Это стиль речи довольно консервативен. Он характеризуется исторически сложившимися жанрами и оборотами речи, которые почти не меняются с течением времени.

Пример

Граждане обязаны:

выполнять требования санитарного закона, а также постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и обучении своих детей;

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

(Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

Художественный стиль

Художественный стиль реализуется в творчестве писателей и поэтов. Цель художественного стиля — воздействовать на чувства и мысли читателей с помощью ярких образов, созданных мастером слова.

Так же, как и другие стили речи, он базируется на нейтральной лексике и вместе с тем сочетает языковые средства других стилей, и не только. Чтобы сделать восприятие читателя многоплановым и ярким, художник слова использует эмоционально окрашенную лексику, а также слова ограниченной сферы использования (диалектизмы, профессионализмы) и даже просторечия.

Образность и выразительность художественного стиля речи создают тропы и стилистические фигуры речи: метафоры, эпитеты, олицетворения, гиперболы, сравнения, аллегории, анафоры, эпифоры и пр. Эти языковые средства увеличивают возможность объективного отображения действительности, усиливают эмоциональный фон произведения и в то же время помогают образно и лаконично передать суть персонажа, явления, события.

Художественный стиль востребован в прозе, поэзии и драматургии, где существуют определенные жанры:

- трагедия, комедия, драма, фарс;

- роман, повесть, новелла, рассказ;

- поэма, стихотворение, ода, басня, романс и пр.

Проиллюстрируем художественный стиль отрывком из произведения писателя А. Куприна:

В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат увядающих клёнов. Под ногами шуршат жёлтые, мертвые листья, покрывающие густым слоем дорожку. Деревья убрались пёстро и ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся кое-где местами зелёные ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светло-лимонными, то палевыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в цвета лиловый и пурпуровый. Небо пустое, холодное, но его безоблачная синева приятно ласкает взор.

Разговорный стиль

Разговорный стиль — это язык непринужденного общения. Он используется как средство коммуникации, установления непосредственного контакта между говорящими или пишущими.

Разговорный стиль в основном принадлежит устной речи. Он используется в бытовых и непринужденных профессиональных отношениях.

Для этого стиля речи характерны неофициальность, отсутствие предварительного выбора языковых средств, а также широкое использование внеязыковых способов общения, как жесты и мимика.

Основным языковым средством является разговорная лексика, существительные с оценочными суффиксами (тётенька, малышка), слова со сниженной окраской (вляпаться, офигеть).

Для разговорного стиля характерно обилие вопросительных, побудительных и восклицательных предложений, усеченных оборотов речи, неполных предложений.

Разговорный стиль речи реализуется в неофициальной беседе, приватном разговоре, в общении по телефону, личной переписке, в дневниковых записях.

Пример

Приветик, милая подружка Светочка!

Спешу сообщить, что я быстро добралась к тётке в деревню. Здесь так классно! Наконец-то могу дрыхнуть, сколько хочется. Свежий воздух просто пьётся глотками, и рядом речка. В такую духотищу это просто спасение. Не представляю, как ты там живешь в этих каменных джунглях! Собирай свои манатки и приезжай отдохнуть в выходной день. Не пожалеешь!

Твоя Надя.

Хотя в разговорной речи допускается свобода выбора языковых средств, тем не менее этот стиль речи является несомненной составляющей русского литературного языка. Разговорная речь образованных людей вполне литературная, и в то же время она отличается от книжных стилей речи, связанных со строгими языковыми нормами.

Видео «Стили речи. Научный стиль, разговорный, официально-деловой, художественный, публицистический»

Тест

Современная

стилистика — наука, занимающаяся

изучением стилей, выделяет пять стилей.

Официально-деловой

стиль

используется в ситуациях общения,

носящего официальный характер, выступают

в качестве носителей определенных

социальных функций — гражданина,

представителя власти, начальника и

подчиненного и т. п.,

Научный

стиль

используется в ситуациях общения на

темы, связанные с научным изучением

мира во всем его разнообразии.

Публицистический

стиль

используется при создании общественно

значимых текстов различной тематики.

Официально-деловой,

научный и публицистический стили имеют

много общего. Им свойственны

стандартизованность (при создании

нового текста автор должен следовать

определенной модели, образцу текста

данного жанра: конституция, заявление

о приеме на работу, курсовая работа,

лекция, научная статья, репортаж, интервью

— все эти и многие другие тексты обладают

языковыми признаками, которые определяются

не автором, а жанровой принадлежностью)

и высокая степень обязательности

использования стилистически окрашенных

средств, а также тяготение к письменной

форме существования. Эти стили носят

название функциональных (их изучением

занимается функциональная стилистика)

и противопоставляются двум другим

стилям: разговорной речи и языку

художественной литературы.

Разговорная

речь

используется в ситуациях непринужденного

повседневного общения на бытовые темы.

Разговорная речь имеет устную природу,

чем и объясняются ее особенности, однако

существует и в письменной форме

(частная переписка, компьютерное

общение).

Особенности

языка художественной

литературы

определяются тем, что, создавая тексты

данного стиля, их авторы стремятся не

только поделиться информацией с

адресатом, но и вызвать у него чувство

эстетического сопереживания, а потому

ищут новые, совершенные! языковые формы.

Художественные тексты далеки от

стандартнее-, ванности: для них, в отличие

от функциональных стилей, стандартность

является недостатком.

Понятие жанра

Внутри стилей

существует разделение на жанры — модели

построения текстов, выполняющих

конкретную коммуникативную задачу.

Например, внутри научного стиля: лекция,

статья, монография, конспект, учебник,

диссертация, курсовая и дипломная

работы, аннотация, реферат, библиографический

обзор и т. д. Внутри официально — делового

стиля: закон, договор, приказ руководителя,

должностная инструкция, отчет о

проделанной работ, объяснительная

записка, дипломатическая нота и т.д.

Внутри публицистического

стиля: статья, репортаж, предвыборная

листовка , рекламный буклет и т. д.

Тексты жанров,

принадлежащие одному стилю различаются

прежде всего своей композицией. В то же

время значительное количество отличающихся

друг от друга моделей текстов в должны

быть охарактеризованы как принадлежащие

официально –деловому стилю, поскольку

их объединяют единые требования к их

коммуникативному функционированию(

однозначность толкования и др.),

преимущественно письменная норма, ряд

существенных языковых потребностей.

Научный стиль

речи

Языковые особенности

научного стиля определяются тем, что

основной задачей автора научного текста

является описание мира как объекта

познания: он должен представить сведения,

касающиеся предмета исследования, и

доказать, что они являются истинными.

Поэтому, с одной стороны, научный текст

должен быть информативен, а не

«эмоционален», а с другой — построен

таким образом, чтобы убедить читателя

в правоте автора.

Основные признаки

научного стиля

Требование

информативной

насыщенности

и объективности

изложения

роднят научный и официально-деловой

стили. Признаками научного стиля так

же, как и официально-делового, являются

строгость и простота, официальный

характер изложения, преимущественно

письменная форма бытования. Свойственна

научному стилю также и стандартизованность:

тексты определенной жанровой принадлежности

строятся в соответствии с определенной

моделью. Так, введение

любой диссертации включает в себя

описание актуальности

темы исследования, объекта и целей

исследования, научной новизны и

практической ценности, сведения об

апробации работы и ее структуре.

При этом каждый из таких блоков оформляется

с помощью формул — клише (Актуальность

темы данного исследования определяется…,

цель настоящей работы состоит в… и

под.). Таким образом, можно говорить о

регламентированности научного стиля:

в научных работах используется

ограниченный набор языковых средств,

отражающих процесс научного познания,

логику развития научной мысли.

Показательно, что эти стандартные

языковые средства используются

исследователями вне зависимости от

того, какой области научного знания

посвящены их труды. Дело в том, что

процесс познания включает в себя элементы

обязательные для совершенно различных

наук, что отражается и в структуре

научных текстов. Так, приступая к

исследовательской работе, ученый должен

изучить и изложить историю вопроса.

Проведем эксперимент — уберем из одного

научного текста все термины, указывающие

на его принадлежность к определенной

области знания

Лексические

особенности. Использование

большого числа терминов. Термины

— это слова и словосочетания, называющие

понятия той или иной науки. У

каждой науки есть свой терминологический

аппарат. Знание терминов

определяет возможности понимания

научного текста.

В

большинстве случаев термины являются

интернациональными:

научное знание есть достижение ученых

разных стран, и эти ученые

должны иметь особый язык, на котором

они могли бы общаться

и вместе, обращаясь к достижениям друг

друга, развивать

свою науку. Замечено: переводить научный

текст намного проще,

чем художественный. Почему? Одна из

причин — совпадение

терминов.

В

научных текстах — в силу стандартизованности

описания процесса

познания — используются штампы, однако

в значительно меньшей

степени, чем в официально-деловом стиле

(вызывать

интерес, во многом определять, иметь

значение для, бесспорный

вклад в и

под.).

Количество

глаголов, употребляемых в научном

тексте, сравнительно

невелико. Среди них можно

Словообразовательные

особенности

Значительное

количество существительных, образованных

от глаголов и прилагательных, использование

которых помогает компрессировать текст

— сделать его более насыщенным

информативно (проявление, членение,

множественность, отнесенность и под.).

Аббревиатуры (словосокращения) (АД —

артериальное давление, ВПФ — высшие

психические функции, ОТО — общая теория

относительности).

Морфологические

особенности

В

большинстве случаев используются

глагольные формы настоящего

времени.

Связано это с тем, что описываемые наукой

явления, как правило, имеют вневременной,

постоянный характер. Формы прошедшего

времени используются при описании

истории вопроса или истории

возникновения и развития изучаемого

явления, формы будущего времени — при

прогнозировании

Часто используются

причастные и деепричастные обороты,

так же, как и отглагольные существительные,

способствующие компрессии текста

Синтаксические

особенности

Частое

нанизывание

родительных падежей при выражении

объектных отношений (геодинамическая

обстановка деструктивных окраин

литосферных плит, определение условий

кристаллизации примитивных магм, составы

первичных магм полного разреза эффузивных

пород палеоокеанической коры

надсубдукционного типа).

Использование

страдательных

конструкций,

часто без указания на субъект действия

(Пара логически

противоположных понятий воспринимается

человеком

не как цельность; Динамический баланс

известен в науке (=ученым) как принцип

функционирования сложных систем;

Конечное состояние таких систем не

прогнозируется (=учеными) только на

основе предшествующего опыта).

Предложения

с инверсией

(измененным порядком слов; например,

в тех предложениях, где подлежащее

следует за сказуемым):

Итак, своеобразие

научного стиля состоит в сочетании

обязательной объективности и

информативности изложения и авторской

позиции, то есть наличии оценочное

Должны

различаться собственно научные

тексты письменные и устные:

в последних (например, в докладах)

необходимо учитывать то, что. на слух

информация воспринимается хуже. Слушатель

не ( имеет возможности а) «вернуться

назад», к началу тексту, «переслушать»

его (по аналогии с перечитыванием

написанного), б) воспринимать информацию

в том темпе, который ему удобен (темп

речи задается докладчиком). В связи

с этим докладчик должен подготовить

свой текст таким образом, чтобы он не

оказался «перегружен» содержательно

(излишними научными подробностями,

способными отвлечь от основной темы

доклада; так, иллюстративный материал

не должен «перевешивать» собственно

теоретический) и с точки зрения языковой

(необходимо отказаться от сложных

предложений с большим количеством

придаточных, причастных и деепричастных

оборотов, текст должен быть четко

рубрицирован, произнесен интонационно

четко).

Особенность

научно-информативных

текстов (авторефератов, аннотаций,

рецензий, отзывов, рефератов, тезисов)

состоит в том, что они в краткой форме

должны изложить основные идеи, содержащиеся

в «большом» научном тексте. Таким

образом, научно-информативные тексты

являются текстами вторичными — они

создаются в результате переработки

других текстов.

Аннотация

представляет собой краткое изложение

содержания «большого» научного

произведения. Аннотации пишутся для

того, чтобы помочь читателю решить,

следует ли ему читать «большой» текст

или нет. Таким образом, аннотации служат

своего рода «компасом», помогающим

ориентироваться в «море» научной

литературы. в аннотации не должно быть

«лишней» информации: речь должна идти

только о том, что послужило объектом

описания (а не об истории вопроса, о

возможных точках зрения);

в

аннотации не должно быть оценочных

слов: лексику аннотации составляет

терминология и клише, связывающие эти

термины (в работе описаны; рассмотрен

вопрос; автор приходит к выводу, что);

аннотация должна быть лишена черт

авторства; предложения должны быть

простыми, легкими для восприятия.

Конспект

— это краткое изложение прочитанного

научного произведения. Самое важное в

конспекте — найти верное соотношение

между цитированием и передачей мысли

автора своими словами. При этом составитель

конспекта должен учитывать, что в

будущем, возможно, при написании диплома

или диссертации, ему придется обратиться

к своему конспекту, чтобы включить его

часть в свою работу. Таким образом,

составитель конспекта прежде всего

должен уметь внимательно читать, то

есть выделять основное в том тексте, к

которому он обратился.

Реферат

— это краткое описание научной проблемы,

своеобразный обзор литературы по данной

теме. Разумеется, в реферате рассматриваются

разные точки зрения, поэтому автор

реферата должен уметь анализировать

научные тексты. Автор реферата не должен

«увлекаться» цитированием — реферат

в значительно большей степени

самостоятельное произведение, чем

конспект.

Главный языковой

навык, которым должны обладать авторы

конспектов и рефератов, — умение передать

чужую речь. Существует ряд способов

сделать это:

1.Можно описать

общую тематику научной работы (в своей

статье автор пишет о…, в статье

рассматриваются вопросы…, актуальность

проблемы, к которой обращается автор.,.);

2.Можно

следовать за автором, повторяя ход его

рассуждений (статья

состоит из … частей, в начале статьи

автор пишет о...,

затем автор

подробно останавливается на проблеме…,

в заключение автор говорит о...);

3.Можно

говорить об особенностях авторской

точки зрения ( автор

дает определение…, выводы, к которым

приходит автор,..);

4.Можно

привести свою оценку авторского материала

(большой

интерес вызывает следующее авторское

утверждение…, спорным выглядит…,

наиболее важными представляются

следующие авторские выводы…).

Задачей

составителя научно-справочного

текста

(словаря, справочника, энциклопедии и

под.) состоит в том, чтобы предоставить

читателю возможность найти информацию

по интересующему его вопросу в данной

области знаний. В связи с этим моделью

справочного текста является список

тем, перечисленных в алфавитном порядке.

Реже встречаются тексты, построенные

по иному принципу: в них сначала

указываются разделы знания, а уже затем

— отдельные статьи. Особенности

организации самой статьи в научно-справочных

текстах определяются тем, какая область

знания описывается справочным изданием.

Обычно словарная статья состоит из

заголовка (определяемого термина),

основного содержания и библиографии.

Особенности

учебно-научных

текстов определяются тем, что их

читателями являются неспециалисты.

Поэтому и содержание, и язык учебной

литературы не должны быть сложными для

восприятия: информация должна вводиться

последовательно — от простого к

сложному, так, чтобы учащийся мог

проследить логику данной науки.

Каждый новый термин должен объясняться.

Автор должен четко знать, какая именно

информация необходима ученику в

каждый конкретный момент обучения.

Важнейший этап

обучения — закрепление пройденного

материала. Упражнения, теоретические

и практические задания, контрольные

вопросы способствуют получению учащимися

необходимых навыков, поэтому они

включаются в качестве необходимого

элемента в учебно-научные тексты или

составляют самостоятельные тексты

— сборники упражнений, заданий и пр.

Научно-популярные

тексты во

многом похожи на тексты учебно-научные:

в них о сложных проблемах повествуется

простым языком. Неслучайно, многие

научно-популярные тексты можно

использовать в качестве учебной

литературы, и наоборот.

Читатель

научно-популярной книги или статьи не

является специалистом в той области

знания, о которой повествуется в тексте.

Поэтому автор должен «приспособить»

свои знания к уровню знаний своего

читателя. И выбрать те языковые средства,

которые помогут ему это сделать.

Итак, как мы видим,

жанровое своеобразие и репертуар

языковых средств, используемых в научных

текстах, определяются теми целями,

которые ставит перед собой автор,

приступая к созданию речевого произведения.

Официально-деловой

стиль речи

Основные признаки

официально-делового стиля

Основными

признаками официально-делового стиля

являются; преимущественно письменная

форма

изложения;

-

стандартизованность:

в рамках каждого жанра официально-делового

стиля существует особая «модель»,

шаблон, по которому строится текст вне

зависимости от того, кто является его

автором, — композиция официально-делового

текста не претерпевает изменений; -

высокая

степень регламентированности

(определенный запас; средств выражения

и способов их комбинирования): обращен;

к ограниченному набору языковых средств

позволяет строить текст таким образом,

чтобы при его толковании не возникло.

разночтений; -

строгость

и простота изложения:

использование слов в их прямых значениях,

отсутствие образности, предпочтительное

употребление простых, однозначно

трактуемых синтаксических конструкций; -

формативная

насыщенность:

авторы текстов официально-делового

стиля стремятся передать максимум

информации, используя минимум

языковых средств; -

официальный

характер изложения:

для текстов данного стиля не характерно

использование экспрессивно окрашенных

слов и синтаксических конструкций; -

безличность:

тексты официально-делового стиля носят

объективный характер, поэтому в них

отсутствуют языковые средства,

указывающие на автора (например,

вводно-модальные конструкции по

моему мнению, как мне кажется и под.).

Подстили

официально-делового стиля

В

рамках официально-делового стиля

выделяют три подстиля — юридический,

дипломатический и канцелярско-деловой:

их названия хорошо показывают, в каких

именно сферах социальной деятельности

человека они используются.

В

рамках каждого из подстилей выделяют

множество жанров,

особенности которых определяются

тематикой, объемом и письменной или

устной формой создаваемого текста.

К

жанрам юридического

подстиля

относятся конституция,

кодекс, закон, постановление,

к жанрам дипломатического подстиля —

верительная

грамота, нота протеста, декларация,

коммюнике,

к жанрам канцелярско-делового

подстиля — заявление,

уведомление, приказ, котракт, резюме и

т. д.

Следует заметить,

что юридический и дипломатический

подстили в гораздо большей степени

похожи друг на друга, чем на

канцелярско-деловой подстиль. Юридический

и дипломатический подстили используются

в политикой, а канцелярско-деловой — в

экономической и повседневно- бытовой

жизни человека.

Лексические

особенности

Термины, обозначающие

реалии социальной жизни гражданина

(органы государственного управления,

федеральные налоги и сборы, памятники

истории и культуры, административно-процессуальное

законодательство.).

Речевые штампы —

словосочетания, часто повторяющиеся

во многих официально-деловых текстах

и имеющие устойчивый характер (права

и свободы, право на образование, иметь

право, совершение правонарушения,

исконная среда обитания.). Существительные,

а также прилагательные, причастия и

местоимения в значении существительных,

называющие субъекты социальных отношений:

не конкретных людей, а граждан, органы

власти, или указывающие на «обобщенный»

субъект — любое лицо, оказывающееся

в определенной ситуации (каждый, никто,

любой гражданин).

Слова

и словосочетания, указывающие на

обязательность закона (имеет

право, гарантируются, вправе, обязан,

обязательно обеспечивают, устанавливает,

поддерживает.).

Архаические по происхождению предлоги

и союзы, имеющие нейтральные синонимы

(дабы, во имя,

в целях, ибо, в силу, нежели в отношении).

В текстах официально-делового стиля не

употребляются оценочные (хороший,

плохой, нравится, хочется и под.) и

вводно-модальные слова, выражающие

неуверенность, вероятность (наверно,

может быть ).

Словообразовательные

особенности

Обилие

существительных, образованных от

глаголов и прилагательных с помощью

суффиксов —ений-,

-изаций-, -ость

(освобождение,

возмещение, реализация, монополизация,

общедоступностъ, бесплатность

и под.). Включение их в предложение

помогает сделать текст более информативно

насыщенным. Многие из отглагольных

существительных используются с приставкой

не — (невыполнение,

несоблюдение, несоответствие.).

Существительные,

образованные от прилагательных и

причастий без изменения формы последних

(малоимущий,

обвиняемый, задержанный, потерпевший

и под.).

Морфологические

особенности

-

Преимущественное

использование личных местоимений и

глаголов в формах 3 –го лица (в подобных

текстах невозможно встретить ты,

мы, вы (Я

приказываю, Мы предписываем, Ты можешь

получить образование). -

Формы

единственного числа существительных

в значении множественного (родовое

значение: Права и свободы человека и

гражданина являются непосредственно

действующими (Конституция

РФ, ст. 18) — имеется в виду не один

гражданин, а все граждане). -

Преобладание

глаголов в формах настоящего времени

— эти формы указывают на то, что закон

(постановление, договор и под.) постоянен,

он — «вне времени» (ср., например, Каждый

имеет право на образование

(Конституция РФ, ст. 43) и Каждый

имел (будет иметь) право на образование). -

Возвратные

глаголы (глаголы на —ся)

с пассивным значением (Государственная

защита прав и свобод человека и гражданина

в Российской Федерации гарантируется

(Конституция РФ, ст. 45), Достоинство

личности охраняется государством

(Конституция РФ, ст. 21).

Синтаксические

особенности

-

Предложения

с причастными и деепричастными оборотами,

позволяющими сделать текст информативно

насыщенным. Предложения с инверсией

(отличным от нейтрального порядком

слов) — в них подлежащее следует за

сказуемым -

Конструкции

с не упоминаемым, но подразумеваемым

субъектом действия: авторы официально-деловых

текстов стремятся к экономии используемых

средств (например, Каждому гарантируется

свобода совести (Конституция РФ, ст.

28), а не Конституцией каждому гарантируется

свобода совести). Используются длинные

ряды однородных членов (например, Каждый

имеет право на тайну переписки, телефонных

переговоров, почтовых, телеграфных и

иных сообщений

(Конституция РФ, ст. 23). -

Конструкции

с «нанизыванием» (повторением) родительных

падежей существительных без предлогов

(например, Запрещается

создание и деятельность общественных

объединений, цели или действия которых

направлены на насильственное изменение

основ конституционного строя и нарушение

целостности Российской Федерации

(Конституция РФ, ст. 13), Запрещаются

любые формы ограничения прав граждан

(Конституция РФ, ст. 19).|

Особенности

организации текста

Официально-деловой

текст строится по шаблону (формуляру)

— определенной модели, включающей в себя

элементы, обязательные для текста

данного жанра. Так, например, Конституция

РФ подобно конституциям других стран,

разбита на главы, главы —на статьи,

статьи — на пункты, пункты — на подпункты;

официальное письмо содержит указание

адресата (в правом верхнем углу),

заголовок, называющий жанр документа

(уведомление, ходатайство.), основной

текст, подпись и указание даты.

Официально-деловым

текстам свойственна высокая степень

сегментации, позволяющей четко их

структурировать (текст разбит на

множество статей, параграфов, пунктов,

подпунктов).|

Наличие большого

количества заголовков.

Параллелизм

используемых конструкций, вплоть до

дословного повторения сегментов

предшествующих предложений (так, 4 из 5

пунктов статьи 32 Конституции РФ начинаются

словами граждане

Российской Федерации имеют право)’,

такое строение текста помогает избежать

двусмысленности в его толковании.

Описанные особенности являются общими

для текстов официально-делового стиля

самых разных жанров Язык

документа. Служебная документация и

деловая переписка

Документы — тексты,

написанные в канцелярско-деловом

подстиле, — занимают значительное место

в жизни современного человека

Документы

— это тексты, потребность в которых мы

ощущаем — вседневно: они регулируют нашу

социальную жизнь. Мы должны уметь не

только правильно их истолковывать, но

и правильно составлять: нет такого

человека, которому ни разу не приходилось

писать просьбы, заявления, жалобы,

доверенности и под. Значимость роли

документа подтверждается и тем, что

официальные бумаги подвергаются

стандартизации: требования по оформлению

документов утверждаются законодательно,

через ГОСТ (Государственный стандарт*)

*Стандарт

— (норма, образец, мерило), в широком

смысле слова — образец, эталон, модель,

принимаемые за исходные для сопоставления

с ними др. объектов; нормативно-технический

документ по стандартизации, устанавливающий

комплекс норм, правил, требований к

объекту стандартизации и утвержденный

компетентным органом. С. может быть

разработан на материально-технические

предметы (продукцию, эталоны, образцы

веществ), нормы, правила- требования

организационно-методического и

общетехнического характера;.

распространяется на все сферы человеческой

деятельности: науку, технику, промышленное

и с.-х. производство, строительство,

здравоохранение, транспорт.

Т- Д- (БСЭ, т. XXIV.

Ч. 1. М., 1976, с. 411).

Существует два

типа документов:

документы,

регламентирующие деятельность учреждений

и их работников, органов управления и

граждан, им подвластных, относят к

служебной

документации;

документы,

фиксирующие отношения между различными

учреждениями и их работниками, связанными

деловой и коммерческой деятельностью,

называют официально-деловой

перепиской.

В рамках служебной

документации выделяют группы жанров,

объединяемых по ряду признаков —

функциональному, содержательному,

временному (сроки исполнения):

личные

документы

(автобиография, анкета, доверенность,

жалоба, заявление и т. п.);

распорядительные

документы

(постановление, приказ, распоряжение и

т. п.);

административно-организационные

(договор, контракт, отчет, устав и т. п.);

информационно-справочные

(акт, выписка, докладная записка, справка

и т. п.).

Жанры

официально-деловой переписки определяются,

прежде всего, целями, преследуемыми их

составителями: писъмо-приглашение

содержит информацию о проведении

мероприятия и приглашение адресату

принять в нем участие, письмо-подтверждение

указывает на согласие адресанта

(отправителя) с предложениями адресата,

в гарантийном

письме

говорится об обязательствах, которые

берет на себя адресант перед адресатом,

и т. д.

Жанры

канцелярско-делового подстиля многообразны

и многочисленны, их изучение составляет

предмет особой профессиональной отрасли

знания — делопроизводства,

которому обучаются в специальных учебных

заведениях. Однако любой из нас,

сталкиваясь с документами в повседневной

жизни (например, личными; документами),

понимает, что овладеть начальными

навыками делового письма необходимо.

К составлению деловых бумаг предъявляются

общие требования, основными из которых

являются следующие:

1.

Документ пишется в соответствии с

формуляром — жанровой моделью текста

с неизменной композицией, включающей

в себя в качестве составных элементов

тематические блоки — реквизиты. Так,

Заявление о

приеме на работу

в качестве реквизитов включает! в себя:

а) указание адресата

документа (наименование руководителя

предприятия),

б) указание

адресанта,

в) название

жанра документа, отражающее основную

цель его составления (заявление),

г) основное

содержание просьбы (прошу принять

меня…),

д) указание даты

составления документа,

е) сигнатуру

(рукописная подпись):

Формуляр

документа

может обладать разной степенью строгости:

в максимальной степени подвергнуты

стандартизации служебные документы,

изданные типографским способом — на

бланках. В таких документах важным

оказывается расположение реквизитов

по отношению друг к другу, графическое

оформление текста. Так, в Заявлении о

приеме на работу адресат и адресант

упоминаются в правом верхнем углу листа,

название жанра — посередине, основное

содержание — по ширине листа, дата —

слева внизу, а сигнатура — справа, на

той же строке, что и дата. При этом между

реквизитами оставляются пустые строки,

название жанра пишется со строчной

буквы, под датой и сигнатурой оставляется

свободное пространство Для резолюции

(также резолюции выносятся и в левом

правом углу).

2.

В документах используются клише

— языковые формулы, которые не порождаются

(«придумываются»), а воспроизводятся

(существуют в «готовом» виде). Обращение

к тому или иному клише зависит от цели,

которую преследует составитель документа.

Так, в жанрах личных документов

используются устойчивые речевые обороты

Крайне важным для

документов является правильное

употребление глаголов, называющих

действия составителя документа или его

адресата. Именно они раскрывают основное

назначение текста и указывают на уровень

социальных отношений между адресантом

и адресатом. Таковы, например, глаголы

просить и требовать, каждый из которых

побуждает адресата к совершению

определенного действия и говорит о том,

кто в отношениях «адресант-адресат»

является лицом подчиненным и руководящим.

Наиболее

часто в документах употребляются глаголы

благодарить,

выражать признательность, гарантировать,

доверять, заверятъ, заявлять, извещать,

напоминать, направлять, настаивать

объявлять,

обязаться, переводить (на счет),

подтверждать,

постановлять,

предлагать, признать, приказывать,

прилагать, приносить извинения, просить,

рекомендовать, сообщать, считать

(чем-то), уведомлять.

Как правило, эти глаголы используются

в формах первого лица множественного

или единственного числа в конструкциях

без подлежащего (прошу,

а не я прошу; обязуемся, а

не мы обязуемся),

а также третьего лица единственного

числа в тех случаях, когда подлежащее

называет адресант документа. Следует

обратить внимание на то, что автор

документа и адресат могут получать

именования, соответствующие их роли в

описываемой ситуации (заказчик,

исполнитель, проситель, автор и под.),

с помощью специальной языковой формулы

типа …именуемый

в дальнейшем Заказчик.

4. Автор

документа должен уметь точно и кратко

излагать свою точку зрения по интересующей

его проблеме. В деловом письме разработан

целый комплекс языковых средств,

выражающих причинно-следственные и

другие логические отношения. К этим

средствам относятся, прежде всего,

сложные союзы, такие,

как ввиду, по причине, в целях, в

подтверждение, в соответствии с, согласной

на основании, в связи с, во избежание и

другие.

5. Автор

документа должен следовать общепринятым

нормам делового

этикета,

состоящим в обязательном употреблении

ряда языковых средств (А) и неупотреблении

других (Б).

А-

Следует использовать этикетные формулы

приветствия-обращения (Уважаемый…,

Глубокоуважаемый…)

и прощания (С

уважением…)

клише, указывающие на уважительное

отношение адресанта к адресату (Мы

рады пригласить Вас…, Благодарим Вас

за…, Заранее благодарю за…, Мы были бы

Вам очень признательны, если бы Вы-,

Убедительно просим Вас…, К сожалению...).

Одним из таких средств является

употребление заглавных букв в местоимениях

второго лица (Вы, Ваш): оно свойственно

именно деловому письму, в обычной же

письменной речи является ошибочным,

противоречащим нормам русской

орфографии.

Б.

Следует избегать фамильярного обращения

к адресату (Дорогой…,

употребление ты вместо Вы),

навязывания своей точки зрения (Прошу

решить вопрос положительно),

указания сроков ответа в ультимативной

форме (Прошу

ответить мне незамедлительно вместо

Прошу сообщить о своем решении до

такого-то числа),

отказа на просьбу адресата без указания

причин.

6. Существует ряд

ошибок, являющихся типичными для деловой

речи. К ним относятся:

-

немотивированное

употребление заимствованных слов

(апеллировать

вместо обращаться,

пролонгировать вместо продлить); -

употребление

архаизмов (в

настоящем письме

вместо в этом

письме,

каковой

вместо который,

сего года

вместо этого

года); -

тавтологическое

(повторное) употребление (Следует

учесть

следующие

факторы…,

Значение

этого нововведения означает…); -

не

различение паронимов — слов, имеющих

сходное звучание, но различающихся

оттенками значений (командировочный

вместо командированный

при указании на человека, познакомить

с продукцией

вместо ознакомить

с продукцией,

закончил

вуз вместо

окончил

вуз); -

неправильное

использование предлогов, связанное:

а)

с незнанием значения, выражаемого

предлогом (благодаря

указывает на причину, приведшую к

положительному результату, поэтому

сочетание благодаря

неправомочным действиям

ошибочно),

б)

с ошибочным выбором падежа существительного

(предлог благодаря

сочетается с дательным падежом, поэтому

словосочетание благодаря

удачной работы

построено неправильно,

в)

с неправильным написанием в

следствии

вместо вследствие,

течении

вместо в течение.

|

Неправильно |

Правильно |

|

для |

|

|

не ( |

по |

|

благодаря |

благодаря |

|

в |

вследствие |

|

в |

ввиду |

|

в |

|

|

не |

по |

|

в |

|

|

для |

|

|

сообразно |

сообразно |

|

в |

в |

|

согласно |

согласно |

|

вопреки |

вопреки |

|

для |

|

|

во |

|

Неправильно |

Правильно |

|

не |

во |

|

невозможно |

в |

|

для |

|

|

в |

в |

|

выражает |

в |

|

впредь |

|

|

по |

|

|

для |

|

|

не |

по |

|

не |

о |

|

В |

в |

|

касательно |

|

|

По |

в (меры, |

«Функциональные стили русского языка»

Информационно-познавательный проект

Проект выполнял ученик 7 «Г» «МОУ» «СОШ» школы № 21

Маметьев Иван

Наставник Сулейменова Ирина Валерьевна

Содержание

1.2 Введение

1.3 Актуальность

1.4 Цель задачи

1.5 Теоретическая часть

1.Функциональные стили русского языка

2. Области применения стилей

1.6 Практическая часть

1.7 Заключение

Введение

Каждый функциональный стиль современного русского литературного языка — это такая его подсистема, которая определяется условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности и обладает некоторой совокупностью стилистически значимых языковых средств. Функциональные стили неоднородны; каждый из них представлен ряд жанровых разновидностей. Многообразие жанровых разновидностей создается разнообразием содержания речи и ее различной коммуникативной направленностью, т.е. целями общения. Именно эти цели общения диктуют выбор стилистических приемов, композиционной структуры речи для каждого конкретного случая. В ведущих жанрах каждого функционального стиля речи стандарт языковых средств находит свое наиболее яркое выражение. Периферийные жанры более нейтральны с точки зрения использования языковых средств. Однако каждый функциональный стиль речи имеет свои типические черты, свой круг лексики и синтаксических структур, которые реализуются в той или иной степени в каждом жанре данного стиля. В соответствии со сферами общественной деятельности в современном русском языке выделяют следующие функциональные стили: научный, официально-деловой, газетно-публицистический, художественный и разговорно-обиходный.

Актуальность

Актуальность данной темы заключается в том, что в русском языке есть пять стилей: художественный , разговорный ,публицистический, официально — деловой и научный. Современный молодой человек должен стремиться стать культурным, образованным, успешным и коммуникабельным. Во многом успешность современной молодежи зависит от особенностей освоения и владения данными стилями и современным разговорным языком.

Цели и задачи проекта.

1.Рассказать о стилях русского языка.

2.Усвоить знания о стилях русского языка.

3.Вызвать интерес к изучению стилей.

Исходя из этой цели, были поставлены цели:

1.Научить учащихся различать функциональные стили русского литературного языка и помочь в формировании культурно-образованной успешной личности.

2.Познакомится с историей стилей русского языка.

3.Создать продукт проекта: буклет.

Теоретическая часть

Функциональный стиль — это исторически сложившаяся и общественно осознанная разновидность литературного языка (его подсистема), функционирующая в определенной сфере человеческой деятельности и общения, создаваемая особенностями употребления в этой сфере языковых средств и их специфической организацией Определение стиля дается в работах:1) Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1988. С. 261;

2) Сиротинина О.Б. Стилистика как наука о функционировании языка //Основные понятий и категории лингвостилистики. Пермь, 1982. С. 12;

3) Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1983. С. 49; и др..

В основе классификации стилей лежат экстралингвистические факторы: сфера применения языка, обусловленная ею тематика и цели общения. Сферы применения языка соотносятся с видами деятельности человека, соответствующими формам общественного сознания.

1. Научный;

2.Официально-деловой;

3. Публицистический;

4. Художественный;

5. Разговорный.

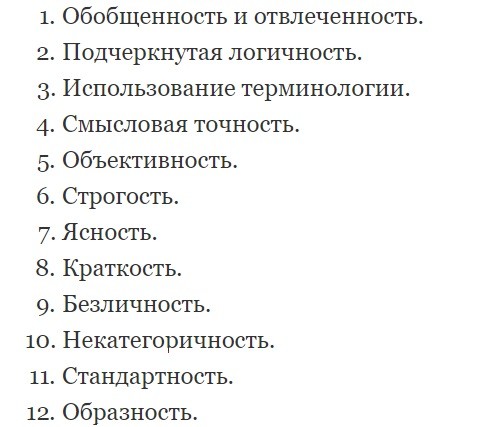

1. Научный стиль

Сфера общественной деятельности, в которой функционирует научный стиль, — это наука. Ведущее положение в научном стиле занимает монологическая речь. Этот функциональный стиль обладает большим разнообразием речевых жанров; среди них основным являются: научная монография и научная статья, диссертационные работы, научно-учебная проза (учебники, учебные и методические пособия и т.п.), научно-технические произведения (разного рода инструкции , правила техники безопасности и проч.), аннотации, рефераты, научные доклады , лекции, научные дискуссии, а также жанры научно-популярной литературы.

Научный стиль реализуется преимущественно в письменной форме речи.

Основными чертами научного стиля являются точность, абстрактность, логичность и объективность изложения. Именно они организуют в систему все языковые средства, формирующие этот функциональный стиль, и определяют выбор лексики в произведениях научного стиля. Для этого функционального стиля характерно использование специальной научной и терминологической лексики, причем в последнее время здесь все больше места занимает международная терминология (сегодня это особенно заметно в экономической речи, например менеджер, менеджмент, квотирование, риэлтор и проч.). Особенностью использования лексики в научном стиле является то, что многозначные лексически нейтральные слова употребляются не во всех своих значения, а, как правило, в одном (считать, тело, сила, кислый). В научной речи по сравнению с другими стилями шире используется абстрактная лексика по сравнению с конкретной (перспективы, развитие, истина, изложение, точка зрения).

Лексический состав научного стиля характеризуется относительной однородностью и замкнутостью, что выражается, в частности, в меньшем использовании синонимов. Объем текста в научном стиле увеличивается не столько за счет употребления различных слов, сколько за счет многократного повторения одних и тех же. В научном функциональном стиле отсутствует лексика с разговорной и разговорно-просторечной окраской. Этому стилю в меньшей степени, чем публицистическому или художественному, свойственна оценочность. Оценки используются, чтобы выразить точку зрения автора, сделать ее более понятной и доступной, пояснить мысль, привлечь внимание и в основном имеют рациональный, а не эмоционально экспрессивный характер.

Научная речь отличается точностью и логичностью мысли, ее последовательным представлением и объективностью изложения. В текстах научного стиля приводятся строгие определения рассматриваемых понятий и явлений, каждое предложение или высказывание логически соединено с предшествующей и последующей информацией. В синтаксических структурах в научном стиле речи максимально демонстрируется отстраненность автора, объективность излагаемой информации. Это выражается в использовании вместо 1-го лица обобщенно-личных и безличных конструкций: есть основания полагать, считается, известно, можно сказать, надо обратить внимание и т.п. Этим же объясняется и применение в научной речи большого количества пассивных конструкций, в которых реальный производитель действия обозначается не грамматической формой подлежащего в именительном падеже, а формой второстепенного члена в творительном падеже или вообще опускается. На первый план выдвигается само действие, а зависимость от производителя отодвигается на второй план или вообще не выражается языковыми средствами. Стремление к логичности изложения материала в научной речи приводит к активному использованию сложных союзных предложений, а также конструкций , которые осложняют простое предложение: вводных слов и словосочетаний, причастных и деепричастных оборотов, распространенных определений и проч.Наиболее типичными сложноподчиненными предложениями являются предложения с придаточными причины и условия.

Тексты научного стиля речи могут содержать не только языковую информацию, но и различные формулы, символы, таблицы, графики и т.п. Практически любой научный текст может содержать графическую информацию.

2. Официально-деловой стиль

Основной сферой, в которой функционирует официально-деловой стиль русского литературного языка, является административно-правовая деятельность. Этот стиль удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отношений между государством и организациями, а также между членами общества в официальной сфере их общения. Тексты этого стиля представляют огромное разнообразие жанров: устав, закон, приказ, распоряжение, договор, инструкция , жалоба, рецепт, различного рода заявления, а также множество деловых жанров (объяснительная записка, автобиография, анкета, статистический отчет и др.). Выражение правовой воли в деловых документах определяет свойства, основные черты деловой речи и социально-организующее употребление языка. Жанры официально-делового стиля выполняют информационную, предписывающую, констатирующую функции в различных сферах деятельности. Поэтому основной реализацией этого стиля является письменная . Несмотря на различия в содержании отдельных жанров, степени их сложности, официально-деловая речь имеет общие стилевые черты: точность изложения, не допускающую возможности различий в толковании; детальность изложения; стереотипность, упростить изложения; характер изложения. К этому можно добавить такие черты, как официальность, строгость выражения мысли, а также объективность и логичность, которые свойственны и научной речи.

Функция социальной регламентации, которая играет самую важную роль в официально-деловой речи, предъявляет к соответствующим текстам требование однозначности прочтения. Официальный документ будет выполнять свое назначение, если его содержание тщательно продумано, а языковое оформление безупречно. Именно этой целью определяются собственно лингвистические черты официально-деловой речи, а также ее композиция, рубрикация, выделение абзацев и проч., т.е. упростить оформления многих деловых документов.

Лексический состав текстов этого стиля имеет свои особенности, связанные с указанными чертами. В этих текстах используются слова и словосочетания литературного языка, которые имеют ярко выраженную функционально-стилистическую окраску (истец, ответчик, должностная инструкция, поставка, научный сотрудник и др.), среди них значительное количество профессиональных терминов. Многие глаголы содержат тему предписания или долженствования (запретить, разрешить, постановить, обязать, назначить и проч.). В официально-деловой речи наблюдается самый высокий процент употребления инфинитива среди глагольных форм. Это также связано с императивным характером официально-деловых текстов.

Для официально-делового стиля характерна тенденция к сокращению числа значений слов, упрощению их семантической структуры, к однозначности лексических и сверхсловных обозначений, вплоть до узкой терминологизации. Поэтому достаточно часто в текстах данного стиля даются точные определения применяемых слов и понятий, т.е. четко ограничивается их семантический объем. Здесь недопустимы многозначность, метафорическое использование слов, употребление слов в переносных значениях, а синонимы употребляются в незначительной степени и, как правило, принадлежат одному стилю:

снабжение = поставка = обеспечение, износ = амортизация, ассигнование = субсидирование и др.

Типичными для делового языка являются сложные слова, образованные от двух и более слов. Образование таких слов объясняется стремлением делового языка к точности и передачи смысла и однозначности толкования. Этой же цели служат словосочетания «неидиоматического» характера, например пункт назначения, высшее учебное заведение, акционерное общество, жилищный кооператив и проч. Однотипность подобных словосочетаний и их высокая повторяемость приводят к клишированности используемых языковых средств, что придает текстам официально-делового стиля стандартизированный характер.

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, вследствие чего ее лексика предельно обобщена в семантическом отношении, т.е. устранено все конкретное, неповторимое, а на передний план выдвинуто типичное. Для официального документа важна юридическая сущность, поэтому предпочтение отдается родовым понятиям, например прибыть (приехать, прилететь, прийти и т.д.), транспортное средство (автобус, самолет и т.д.) и др. При названии лица употребляются имена существительные, обозначающие лицо по признаку, обусловленному каким-либо отношение или действием (преподаватель Сергеева Т.Н., свидетель Молотков Т.П. и т.п.).

Для деловой речи характерно использование отглагольных существительных, которых в официально-деловом стиле больше , чем в других стилях, и причастий: прибытие поезда, обслуживание населения, принятие мер; данный, указанный, вышепоименованный и т.п.; широко используются отыменные предлоги: в части, по линии, на предмет, во избежание , по достижении, по возвращении и др.

Обычно предложение содержит большой объем информации и рассчитано на повторное прочтение. Простые предложения осложняются однородными членами, что обусловлено необходимостью исчерпать предмет сообщения. Активно используются пассивные конструкции; как и в научной речи, большое место занимают сложноподчиненные предложения с придаточным условия.

3.Публицистический стиль

Газетно-публицистический стиль функционирует в общественно-политической сфере и используется в ораторских выступлениях, в различных газетных жанрах (например, передовая статья, репортаж и др.),в публицистических статьях, в периодической печати. Он реализуется как в письменной, так и в устной речи. Одной из основных характерных черт этого стиля является сочетание двух тенденций — тенденции к экспрессивности и тенденции к стандарту. Это обусловлено функциями, которые выполняет публицистика: информационно-содержательная функция и функция убеждения, эмоционального воздействия. Они имеют особый характер в публицистическом стиле. Информация в этой сфере общественной деятельности адресована широкому кругу людей, всем носителям языка и членам данного общества (а не только специалистам, как в научной сфере). Для актуальности информации очень значим временной фактор: информация должна передаваться и становиться общеизвестной в кратчайшие сроки, что совсем не важно, например в официально-деловом стиле. В газетно-публицистическом стиле убеждение осуществляется путем эмоционального воздействия на читателя или слушателя, поэтому автор всегда выражает свое отношение к сообщаемой информации, но оно, как правило, не является только его личным отношением, а выражает мнение определенной социальной группы людей, например какой-то партии, какого-то движения и проч.

С функцией воздействия на массового читателя или слушателя связана такая черта газетно-публицистического стиля, как его эмоционально экспрессивный характер, а с быстротой передачи общественно значимой информации связан стандарт этого стиля. Тенденция к стандарту означает стремление публицистики к строгости и информативности, которые свойственны научному и официально-деловому стилям.

Например, к числу стандартных для газетно-публицистического стиля можно отнести неуклонный рост, широкий размах, официальный визит и т.п. Тенденция к экспрессивности выражается в стремлении к доступности и образности формы выражения, что характерно для художественного стиля и разговорной речи — в публицистической речи переплетаются черты этих стилей.

Газетно-публицистический стиль обладает одновременно консервативностью и подвижностью. С одной стороны, в публицистической речи присутствует достаточное количество штампов, общественно политических и других терминов. С другой стороны, стремление к убеждению читателей требует все новых языковых средств, чтобы оказывать на них воздействие. Именно этой цели служат все богатства художественной и разговорной речи. Лексика газетно-публицистического стиля имеет ярко выраженную эмоционально-экспрессивную окраску, включает разговорные, просторечные и даже жаргонные элементы. Здесь используются такие лексико-фразеологические единицы и словосочетания, которые объединяют в себе функциональную и экспрессивно-оценочную окраски, например оболванивание, желтая пресса, пособник и т.п.; они не просто показывают принадлежность газетно-публицистическому стилю речи, но содержат отрицательную оценку.

Многие слова приобретают газетно-публицистическую окраску в том случае, если они употребляются в переносном значении (Эта статья послужила сигналом к дискуссии). Газетно-публицистическая речь активно использует иноязычные слова и элементы слов, в частности приставки а-, анти-, про-, нео-, ультра- и др. Именно благодаря средствам массовой информации в последнее время значительно пополнился активный словарь иноязычных слов, входящих в состав русского языка: приватизация, электорат, деноминация и др. Рассматриваемый функциональный стиль не только привлекает весь запас эмоционально-экспрессивных и оценочных слов, но и включает в сферу оценочности даже имена собственные, названия литературных произведений и т.п. (Плюшкин, Держиморда, Человек в футляре и др.). Стремление к выразительности, образности и в то же время к краткости реализуется также с помощью прецедентных текстов (текстов, знакомых любому среднему члену какого-то общества), что сегодня является неотъемлемой частью публицистической речи.

Синтаксис газетно-публицистического стиля речи тоже имеет свои особенности, связанные с активным употреблением эмоционально и экспрессивно окрашенных конструкций: восклицательных предложений различного значения, вопросительных предложений , предложений с обращением, риторических вопросов, повторов, расчлененных конструкций и др. Стремление к экспрессии обусловливает использование конструкций с разговорной окраской: построений с частицами, междометиями, построений фразеологического характера , инверсий, бессоюзных предложений, эллипсисов (пропуск того или иного члена предложения, структурная неполнота конструкции) и др.

4. Художественный стиль

Художественный стиль речи как функциональный стиль находит применение в художественной литературе, которая выполняет образно-познавательную и идейно-эстетическую функцию.

Чтобы понять особенности художественного способа познания действительности, мышления, определяющего специфику художественной речи, надо сравнить его с научным способом познания, определяющим характерные черты научной речи.

Художественной литературе, как и другим видам искусства, присуще конкретно-образное представление жизни в отличие от абстрагированного, логико-понятийного, объективного отражения действительности в научной речи.

Для художественного произведения характерны восприятие посредством чувств и перевоссоздание действительности, автор стремится передать прежде всего свой личный опыт, свое понимание и осмысление того или иного явления. Для художественного стиля речи типично внимание к частному и случайному, за которым прослеживается типичное и общее.

научный официальный газетный стиль лексика

Мир художественной литературы — это «перевоссозданный» мир, изображаемая действительность представляет собой в определенной степени авторский вымысел, а значит, в художественном стиле речи главный момент играет субъективный момент. Вся окружающая действительность представлена через видение автора. Но в художественном тексте мы видим не только мир писателя, но и писателя в этом мире: его предпочтения, осуждения, восхищение, неприятие и т.п. С этим связаны эмоциональность и экспрессивность, метафоричность, содержательная многоплановость художественного стиля речи. Как средство общения художественная речь имеет свой язык — систему образных форм, выражаемую языковыми и экстралингвистическими средствами.

Художественная речь наряду с нехудожественной составляют два уровня национального языка. Основой художественного стиля речи является литературный русский язык. Слово в этом функциональном стиле выполняет номинативно-изобразительную функцию.

Лексический состав и функционирование слов в художественном стиле речи имеют свои особенности. В число слов, составляющих основу и создающих образность этого стиля, прежде всего, входят образные средства русского литературного языка, а также слова, реализующие в контексте свое значение. Это слова широкой сферы употребления. Узкоспециальные слова используются в незначительной степени, только для художественной достоверности при описании определенных сторон жизни.

В художественном стиле речи очень широко используется речевая многозначность слова, что открывает в нем дополнительные смыслы и смысловые оттенки, а также синонимия на всех языковых уровнях, благодаря чему появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки значений. Это объясняется тем, что автор стремится к использованию всех богатств языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту. Автор использует не только лексику кодифицированного литературного языка, но и разнообразные изобразительные средства из разговорной речи и просторечья.

На первый план в художественном тексте выходят эмоциональность и экспрессивность изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают как четко определенные абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи — как социально-обобщенные понятия, в художественной речи несут конкретно чувственные представления. Таким образом, стили функционально дополняют друг друга. Например, прилагательное свинцовый в научной речи реализует свое прямое значение (свинцовая руда, свинцовая пуля), а в художественной образуют экспрессивную метафору (свинцовые тучи, свинцовая ночь, свинцовые волны). Поэтому в художественной речи важную роль играют словосочетания, которые создают некое образное представление.

Для художественной речи, особенно поэтической, характерна инверсия, т.е. изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить смысловую значимость какого-либо слова или придать всей фразе особую стилистическую окраску. Синтаксический строй художественной речи отражает поток образно-эмоциональных авторских впечатлений, поэтому здесь можно встретить все разнообразие синтаксических структур. Каждый автор подчиняет языковые средства выполнению своих идейно-эстетических задач. В художественной речи возможны и отклонения от структурных норм, обусловленные художественной актуализацией, т.е. выделением автором какой-то мысли, идеи, черты, важной для смысла произведения. Они могут выражаться в нарушении фонетических, лексических, морфологических и других норм. Особенно часто этот прием используется для создания комического эффекта или яркого, выразительного художественного образа.

5 Разговорный стиль

Разговорно-обиходный стиль функционирует в сфере повседневно-бытового общения. Этот стиль реализуется в форме непринужденной, неподготовленной монологической или диалогической речи на бытовые темы, а также в форме частной, неофициальной переписки. Под непринужденностью общения понимают отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный характер (лекция, выступление, ответ на экзамене и.п.), неофициальные отношения между говорящими и отсутствие фактов, нарушающих неофициальность общения, например, посторонние лица. Разговорная речь функционирует лишь в частной сфере общения, в обиходно-бытовой, дружеской , семейной и т.п.

В сфере массовой коммуникации разговорная речь неприменима. Однако это не значит, что разговорно-обиходный стиль ограничивается бытовой тематикой. Разговорная речь может затрагивать и другие темы: например, разговор в кругу семьи или разговор людей, находящихся в неофициальных отношениях, об искусстве, науке, политике, спорте и т.п., разговор друзей на работе, связанный с профессией говорящих, беседы в общественных учреждениях, например поликлиниках, школах и т.п. Форма реализации разговорной речи преимущественно устная.

Разговорно-обиходный стиль противопоставляется книжным стилям, так как они функционируют в тех или иных сферах общественной деятельности. Однако разговорная речь включает в себя не только специфические языковые средства, но и нейтральные, являющиеся основой русского языка. Поэтому данный стиль связан с другими стилями, которые также используют нейтральные языковые средства. В пределах литературного языка разговорная речь противопоставлена кодифицированному языку в целом (кодифицированной речь называется, потому что именно по отношению к ней ведется работа по сохранению ее норм, за ее чистоту). Но кодифицированный литературный язык и разговорная речь представляют собой две подсистемы внутри литературного языка. Как правило, каждый носитель литературного языка владеет этими обеими разновидностями речи.

Основными чертами разговорно-обиходного стиля являются уже указанные непринужденный и неофициальный характер общения, а также эмоционально экспрессивная окраска речи. Поэтому в разговорной речи используются все богатства интонации, мимика, жесты. Одной из ее важнейших особенностей является опора на внеязыковую ситуацию, т.е. непосредственную обстановку речи, в которой протекает общение. В разговорной речи внеязыковая ситуация становится составной частью акта коммуникации.

Разговорно-обиходный стиль речи имеет свои лексические и грамматические особенности. Характерной чертой разговорной речи является ее лексическая разнородность. Здесь встречаются самые разнообразные в тематическом и стилистическом отношении группы лексики: и общекнижная лексика, и термины, и иноязычные заимствования, и слова высокой стилистической окраски, и даже некоторые факты просторечия, диалектов и жаргонов. Это объясняется, во-первых, тематическим разнообразием разговорной речи, не ограничивающейся рамками бытовых тем, обиходных реплик, во-вторых, осуществлением разговорной речи в двух тональностях — серьезной и шутливой, и в последнем случае возможно использование разнообразных элементов.

Синтаксические конструкции имеют свои особенности. Для разговорной речи типичны построения с частицами, с междометиями, построения фразеологического характера. Разговорной речи свойственны эмоционально-экспрессивные оценки субъективного характера, поскольку говорящий выступает как частное лицо и выражает свое личное мнение и отношение. Очень часто та или иная ситуация оценивается гиперболизировано: «Ничего себе цена! С ума сойти!»

Характерно использование слов в переносном значении, например: «У тебя в голове такая каша!»

Порядок слов в разговорной речи отличается от используемого в письменной. Здесь главная информация концентрируется в начале высказывания. Говорящий начинает речь с главного, существенного элемента сообщения. Чтобы акцентировать внимание слушающих на главной информации, пользуются интонационным выделением. Вообще же порядок слов в разговорной речи обладает высокой вариативностью.

Практическая часть

Для создания проекта я должен был знать, о чем я делаю этот проект: я читал много информации, переписывал предложения и читал таблицы. Создавал я проект постепенно и вместе с учителем. Брал информацию из интернета, а какую-то писал сам.

Заключение

Каждый функциональный стиль обладает своими особенностями использования общелитературной нормы, он может существовать как в письменной, так и в устной форме. Каждый стиль включает в себя произведения разных жанров, которые имеют собственные особенности.

В зависимости от целей и задач общения, содержания и речевой ситуации в функциональном стиле активизируются определенные языковые единицы в определенном семантическом значении. Так, например, термины могут использоваться в любом стиле, но чаще всего встречаются в научном и официально-деловом , органически входят лишь в системы этих стилей, являясь их обязательным закономерным звеном. В системы же разговорного и литературно-художественного стилей они не входят, их употребление здесь в значительной степени случайно (оно обусловлено темой разговора или задачами художественного изображения научной или деловой сферы). При таком использовании термины чаще всего теряют свою точность, они фактически детерминологизируются.

В каждом стиле создается собственная внутристилевая система, материалом для этого служат все единицы литературного языка, но одни обладают большей степенью продуктивности, другие меньшей. Функциональный стиль как бы производит собственное перераспределение языковых средств: из общелитературного языка он отбирает, прежде всего, то, что соответствует его внутренним потребностям и задачам. Таким образом, единство стиля создается не только и даже не столько стилистически маркированными единицами, сколько соотношением общих для всех стилей языковых средств, характером их отбора и сочетания, закономерностями функционирования языковых единиц в данной сфере общения.

После изучения стилей русского языка мы можем смело заявить: «Русский язык функционален». Стиль литературного языка называется функциональным потому, что он выполняет определённую функцию (роль) в речи. Стиль определяется по совокупности всех признаков.

В систему функциональных стилей русского языка входят: официально-деловой, публицистический, научный, разговорный и художественный (язык художественной литературы) стили.

Правильное применение в процессе передачи информации с помощью русского языка, функциональных стилей, дает возможность более четкого восприятия и глубокого понимания. Ведь трудно себе представить, чтобы деловая переписка велась в разговорном стиле, а художественная книжка была написана научным языком.

Развитие функциональных стилей языка происходит вместе с изменениями в жизненном пространстве вокруг нас. Необходимость определения и обозначения новых предметов и действий, насыщающих нашу жизнь, требует новых слов, что обогащает не только речь, но и развивает стили общения от разговорного до официально-делового.

Литература:

1.https://russkiiyazyk.ru/stilistika/stili-rechi-v-russkom-yazyke.html

2.Функциональные стили русского языка.

3. https://russkiiyazyk.ru/stilistika/stili-rechi-v-russkom-yazyke.html

4. https://russkiiyazyk.ru/stilistika/stili-rechi-v-russkom-yazyke.html

Стили речи изучают еще на уроках русского языка в школе. Этой теме посвящены даже вопросы на ЕГЭ. Каждый стиль речи уместен в определенной ситуации, поэтому их можно различить по характерным особенностям и признакам.

Содержание

- Стили речи и их особенности

- Понятие функционального стиля

- Функционально-смысловые типы речи

- Разговорный стиль

- Официально-деловой стиль

- Публицистический стиль

- Научный стиль

- Основные подстили научного стиля

- Художественный стиль

Стили речи и их особенности

Стиль речи — это устойчивая общность определенных речевых приемов и языковых элементов, которая будет уместна при подаче той или иной формы информации. Человек может общаться неформально с другом, поддерживать деловой разговор с коллегами или начальством, рассказывать сказку ребенку.

Стиль речи подбирается исходя из условий и задач общения и зависит от того, где, с кем и о чем идет разговор.

Всего выделяют 5 стилей речи: 4 книжных и 1 разговорный. Каждый из них обладает своими особенностями — приемами речи. Отличаются слова, словосочетания, типы предложений, возможность применения нейтральных выражений, эмоциональных высказываний, эпитетов и так далее.

Стили проявляются и при разговоре, и при письме.

Понятие функционального стиля

Функциональный стиль (языковой жанр, функциональная разновидность языка) — это употребление литературного языка в определенной сфере человеческой деятельности. Стили можно отличить между собой по характерным приемам речи, языковым, морфологическим и синтаксическим особенностям. Функциональный стиль организован несколькими уровнями языковых средств.

В классической классификации присутствует 5 функциональных стилей речи:

Разговорный стиль являет собой обособленный вид, не имеющий подвидов. Остальные 4 разновидности объединяются в книжно-письменный стиль.

Функционально-смысловые типы речи